O Museu da Cidade de Lisboa consubstancia em si mesmo uma certa história urbana, transitando da residência de veraneio nos arrabaldes construída em 1740 por Diogo de Sousa Mexia, num panorama rural dominado por vinhas e hortas pertencentes a mosteiros do centro da cidade, para uma fábrica de algodões e sedas em 1793, e desta até à residência permanente da família Morais-Amado (a partir de 1916) que o Município adquiriu em 1962 e onde estacionariam por uns tempos a Orquestra Filarmónica de Lisboa e o Orfeão Municipal (também se imaginou ali um polo cultural, nunca concretizado, que incluía o Museu de Lisboa, o Gabinete de Estudos Olisiponenses, o Arquivo Histórico e Fotográfico e a coleção de viaturas antigas dos Sapadores Bombeiros e o espólio desta instituição…).

Outros palácios e quintas marcaram o lugar: fechando o Campo Grande a norte, junto à Estrada Real para Loures e Mafra, o Palácio Valença-Vimioso, pertencente a um antigo dono da capitania do Pernambuco, D. Francisco Portugal e Castro (onde D. Catarina de Bragança se fixou após o seu regresso a Portugal em 1693), ou a Quinta da Malpica (depois de Santa Rita dos Ameixiais, e o conhecido Colégio Moderno desde 1936), um tanto mais a sul. No Campo Grande morreria em Agosto de 1733 D. Clara de Assis Mascarenhas, Condessa de Atouguia. Outra quinta pertencia ao desembargador do paço José Cardoso Castelo. Descendentes das «primeiras famílias do Reino» e o cardeal-patriarca D. Tomás de Almeida viram chegar ao Campo Grande famílias “de fortuna recente” durante o reinado de D. João V (p. 17) e, logo após o terramoto de 1755, um elevado número de desalojados, metidos em improvisadas barracas de madeira, pano, lona ou linho grosso, parte das quais persistiriam até 1769. Dois anos depois foram plantados no baldio “640 pés de amoreira, importados de França, sob o impulso da política pombalina de desenvolvimento da indústria da seda” (p. 22), e em 1788 Pina Manique desenvolveria um primeiro plano para ordenamento da zona central do Campo Grande, que disciplinava os diferentes espaços de feira, ócio e repasto e admitia um campo de treino militar, mas o risco de José Manuel de Carvalho e Negreiros, filho de Eugénio dos Santos, de pouco serviu — a feira cresceu, tornando-se muito rapidamente “uma das mais consideráveis do reino” (p. 25), ao mesmo tempo que D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi encarregado pelo príncipe regente de conceber um “passeio público” gradeado, desde o início polvilhado de plátanos, pinheiros, palmeiras e eucaliptos graças a um avultado empréstimo privado que decorreu de 1802 a 1808, e apoiado por um viveiro de plantas que o fornecesse pelo anos adiante e à cidade como um todo (e mais tarde ao país inteiro; v. p. 57).

Só décadas depois, a feira do Campo Grande seria beneficiada por espectáculos de flamenco, teatrais e circenses, além da novidade dum animatógrafo. A partir de 1816 a comunidade inglesa organizou ali corridas de cavalos, atraindo muita gente àquela zona de Lisboa, servida por transportes públicos e privados, onde depois passaram as “esperas de gado” a caminho da Praça de Touros do Campo de Santana (1831) que Ramalho Ortigão ergueu a cume da portugalidade: à frente da manada iam campinos e cavaleiros, seguidos por “imensas carruagens, todas numa batida desenfreada e vertiginosa”. Ao Retiro do Quebra Bilhas, fundado em 1783, e ao Colete Encarnado, aristocratas e nobres boémios do pior (ou do melhor…) iam comer peixe frito com salada e ovos mexidos com chouriço, enquanto “cantadeiras” animavam a freguesia com fados, entre copos de vinho.

Fábricas como a Lusitânia, de tecidos — onde é hoje a Universidade Lusófona —, e muitas outras, de todo o tipo, de cerâmica à perfumaria, do leite homogeneizado às massas alimentícias e à panificação, dos materiais de escritório ao sebo e às tintas, haveriam de conviver nos primeiros anos do século passado com corridas de automóveis que a FIAT promoveu (e Joshua Benoliel fotografou; v. p. 42), além dum clube de equitação (tornado hipódromo a partir de 1931) e dum ringue de patinagem. O próprio Palácio Pimenta albergou de 1793 e 1831 uma fábrica de tecidos, fundada por dois irmãos de ascendência francesa, José Estêvão e Estêvão Lefranc, com viveiro de amoreiras brancas e 80 teares instalados: “grande parte da produção [era] exportada para o Brasil” (p. 131). Além doutras coisas, faziam chapéus de pelo e de pelúcia de seda, de que tinham um contestado exclusivo.

Título: “As Três Vidas do Palácio Pimenta”

Coordenação: Paulo Almeida Fernandes

Textos: Ricardo Lucas Branco, António Celso Mangucci e outros

Fotografias: José Avelar e outros

Design: Luís Chimeno Garrido

Editor: Museu da Cidade

Páginas: 242

O Passeio Público do Campo Grande rivalizou de facto com o da Avenida da Liberdade, sobretudo a partir de 1885, com o feitor António Cordeiro Feio (foto, p. 38), mas bateu literalmente no fundo no fim dos anos 1920, quando o Diário de Lisboa o compara a… «um cemitério». Em 1941, por força dum temporal e do enérgico Duarte Pacheco, receberia enfim a intervenção do arquiteto municipal Francisco Keil do Amaral e dos seus colaboradores, que o requalificaram e modernizaram até 1964, demolindo de caminho a Creche Fernanda de Castro, criada em 1934, e ampliando o jardim de 200 para 1200 m de largura. A Cidade Universitária e a Biblioteca Nacional, projetadas por Porfírio Pardal Monteiro, vieram completar o rearranjo geral, que aliás persiste, mas bastante alterado por demolições e grandes edifícios.

Ricardo Lucas Branco e Miguel Soromenho explicam que é “na lenta colonização dos subúrbios rurais de Lisboa por famílias de fortuna recente que se deve inscrever o interesse de Diogo de Sousa Mexia pelo Campo Grande” (p. 65) e os seus esforços financeiros — devidos a heranças de pai e de tio, mais à fortuna da esposa — para criar ali uma residência secundária de indiscutível aparato, desde logo expressa na extensa fachada, com semelhanças com a da Quinta do Cabeço aos Olivais e a da Quinta do Lavrado a Chelas (fotos, pp. 67 e 71), mas com afinidades a palácios urbanos, desde logo o espaçoso átrio coberto, facilitando a entrada e a saída de carruagens. Mais tarde, a partir de 1833 o capitalista Manuel Joaquim Pimenta de Carvalho (1792-1877), beneficiando do grande dote da esposa — e da extinção dos morgados em perspetiva — foi colecionando propriedades na ala poente, todo um extenso domínio de 40 hectares lançado para os lados de Telheiras e de Laranjeiras, incluindo a Quinta da Palmeira e o Palácio Sousa Mexia, a Quinta dos Arcipestres, a Quinta de Santo António do Alecrim, a Quinta de Malpique, a Quinta do Estanceiro e a Quinta do Arcediago.

Foi algures nessa área que privados planearam construir um residencial Bairro Europa, que o Plano Geral de Melhoramentos para a Capital de Frederico Ressano Garcia (1904) inviabilizou pouco depois. O Palácio Pimenta ainda pertenceu por pouco tempo, desde 1910, ao “industrial e filantropo” Karl (Carlos Luís) Ahrends, até que, “novamente em mau estado” (p. 142), com a sua capela “quase inteiramente destruída” (p. 163) por um incêndio, foi adquirido em 1914, com dependências, áreas exteriores e a Quinta das Figueiras, com uma mina de água, mas apartada (v. planta, p. 179), pelo engenheiro Jorge Lobo d’Ávila da Graça e por Honorina Amélia de Morais Amado, que ali viveram de 1916 a 1957, restaurando criteriosamente o património azulejar e estabelecendo um “extraordinário exemplo” de decoração uniforme, “contrariando as tendências ecleticamente historicistas em voga nas primeiras décadas do século XX, com contiguidade de salas temáticas contraditórias entre si” (p. 152).

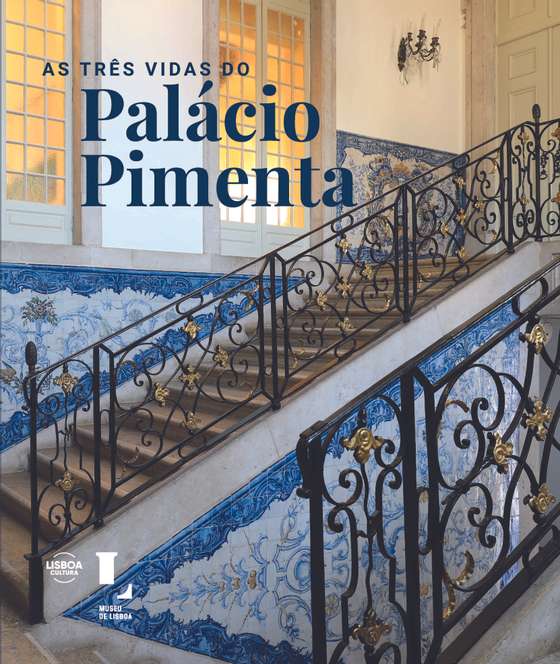

Mário Nascimento e Mário Gouveia chamam-lhe, por isso, “uma moradia, quase um museu” (p. 142). Dois capítulos do livro sublinham, todavia, mais do que quaisquer outros, a riqueza do programa decorativo do Palácio Pimenta. A campanha azulejar — escreve António Celso Mangucci em “Um capricho francês” (p. 97) —, datada de 1744-46, é contemporânea das bem documentadas encomendas [à Grande Oficina de Lisboa] realizadas para o Palácio e Convento das Necessidades, em Lisboa (1746-50) e para a Quinta da Piedade dos condes de Vila Nova, em Vila Franca de Xira (1747-52). Cenas galantes copiadas de telas de Antoine Watteau ou a admirável “Conversa galante chinesa da p. 112 destacam-se nos painéis azuis e brancos — v. tb. a «paisagem marinha” da p. 118 —, e a escadaria em ferro forjado, que a capa do livro destacou, recebeu inspiração num muito recente tratado da especialidade, o do francês Jacques-François Blondel, impresso em 1737-38. Em “A capela do Museu de Lisboa”, Nuno Saldanha dá conta da nova capela do Palácio Pimenta, que Horácio Novais fotografou em 1957 e cuja representação iconográfica setecentista tão distinta se mostra da atualidade (foto p. 158), certamente por causa do leilão do recheio do palácio que se lhe seguiu e cujo inventário reproduz. A pintura do teto, adquirida por Graça aos donos da Quinta do Vinagre, em Colares, obra de Inácio de Oliveira Bernardes (p. 167), ficou de fora do leilão da Leitão & Nascimento, demonstrando talvez a consciência do proprietário acerca da sua raridade temática. Saldanha acredita que também a pintura do altar, que atribui a André Gonçalves, tenha sido parte da “riqueza idealizada por Jorge Graça”, ambas “representativas dos mais relevantes pintores lisboetas do século XVIII” (p. 174).

Os jardins não podiam ficar de fora dos esforços de Graça e deste “estado da arte” do Palácio Pimenta, muito embora resulte escassa — para não dizer nula — a informação e a fotografia do que ali se passou de 1957 até hoje, denotando a provável ausência de um consistente arquivo de imagens do Museu da Cidade desde a sua origem. O Jardim Bordallo Pinheiro, criado em 2010 por Catarina Portas e Joana Vasconcelos — e hoje um motivo de interesse e curiosidade —, não aparece capazmente ilustrado, e sobretudo pouco referida é a bela estufa de vidro à maneira inglesa, implantada num recanto de jardim — ainda não existia c. 1928, como se vê na fotografia aérea de Pinheiro Corrêa nas pp. 188-89 —, para ser um orquidário municipal que, afinal, nunca existiu… E o belo quadro de Manuel Amado O Meu Jardim: O Portão (1999, mas sem dimensões de regra…), apenas uma das 17 telas dedicadas ao mesmo tema, aparece-nos na p. 194 sem a necessária explicação do vínculo do pintor à vivência familiar do Palácio.

Paulo Almeida Fernandes remata o livro que coordena com uma história do Museu da Cidade, entre 1962 e 1985. É a terceira vida do Palácio Pimenta, porém interrompida a quatro décadas da data presente, um longo período cujo escrutínio — como agora se diz — ficou por fazer, embora se saiba bem quanto a museologia e a museografia estão a ser revisitadas e reelaboradas a bom ritmo e em múltiplos aspetos e competências. As querelas, hesitações, precariedades e compromissos desses anos já distantes não devem ser ignorados, mas discuti-los no palco principal surge mais como exercício de retórica do que útil apreciação do uso museológico dum edifício nobre numa zona peri-urbana da cidade, mas favorecido por quase paredes meias com universidades e o arquivo histórico nacional. Se dúvidas houvesse, leia-se na p. 220: “em 2015, quando a equipa do Museu de Lisboa começou a desenvolver os primeiros trabalhos para a renovação da exposição de longa duração do Palácio Pimenta, as soluções museográficas estavam muito mais ultrapassadas que a arquitetura”. A lenta, ziguezagueante deriva até hoje, com os atrasos habituais, conduziu a uma conclusão final, que As Três Vidas do Palácio Pimenta não ilude, mas é esta, e frase final do livro: “Paradoxalmente, a tentativa de ampliação do atual núcleo-sede do Museu da Cidade continua na atualidade. Nunca se criaram condições para esse crescimento, apesar de sucessivamente se reconhecer a sua absoluta necessidade para o desenvolvimento do sistema operativo museológico municipal” (p. 230). O habitual rosnar dos pavões na alameda das tílias, afinal, tem a sua razão de ser…