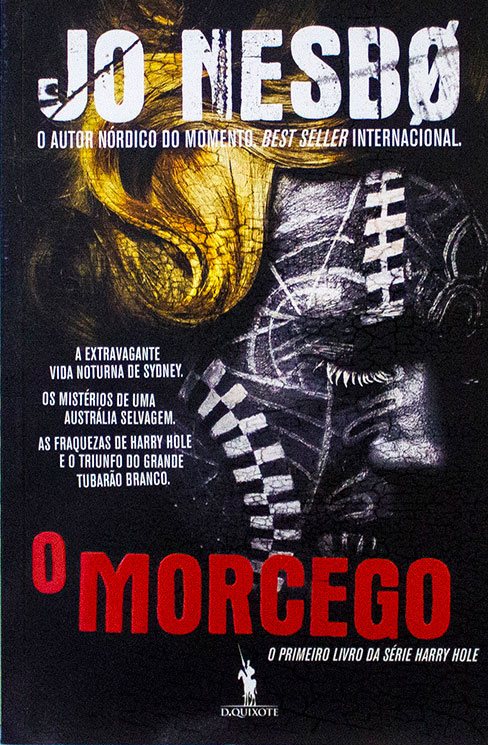

Título: O Morcego

Autor: Jo Nesbo

Editora: Dom Quixote

Páginas: 390

Preço: 18,90€

Jo Nesbo não é propriamente um recém-chegado – nem sequer em Portugal. Meia dúzia dos dez romances que publicou até à data tendo como protagonista o inspector Harry Hole já foram traduzidos e publicados cá. O primeiro que escreveu – há quase vinte anos (como o tempo passa) – chamou-se O Morcego e acaba de ser acrescentado ao catálogo do seu editor português. Desde esse primeiro livro que Nesbo despertou a atenção da crítica e dos leitores e daí para cá transformou-se num dos autores mais apreciados pela crítica da especialidade e cujos livros mais se vendem na sua terra natal, a Noruega, e no resto do mundo. Diga-se de passagem que se os portugueses comprassem proporcionalmente tantos livros dele como os noruegueses – que são metade dos portugueses – teria vendido entre nós uns quantos milhões de exemplares. É um autor consagrado e estabelecido. Nem é preciso acrescentar que os seus livros fazem parte de uma lista que é já longa e notada em todo o mundo, de ‘policiais que vieram do frio’, como diz o slogan. Vêm da Suécia, da Dinamarca, da Noruega ou mesmo da diminuta Islândia.

A voga dos romances policiais nórdicos – hoje universal e bem assente também entre os leitores portugueses – teve duas saídas em falso. A primeira, com os livros de Maj Sjöwall e Per Wahlöö, um casal de comunistas suecos, como autores, e o inspector Martin Beck como herói. Foi em plena Guerra Fria – e esses livros, ao tempo devidamente celebrados, foram um caso isolado sem descendência imediata. Daqueles romances suecos do género ‘policial marxista’ – como alguém lhe chamou – pouca gente se lembrará hoje. À época da publicação saiu só um em Portugal; bastante mais tarde (entre fins dos 80 e meados dos 90) a Editorial Caminho publicou mais três ou quatro – mas estão fora do mercado. A segunda falsa partida, que precedeu de pouco a presente revoada de autores escandinavos, deu-se em princípios dos anos 90 do século passado, se assim se pode chamar a esses anos do século XX, com os livros de Henning Mankell (outro sueco) e o seu comissário Wallander. Hoje é uma onda que mesmo em Portugal já ganhou dimensões consideráveis – e em cuja crista se destacou a trilogia Millennium do malogrado escritor sueco Stig Larsson. A popularidade – ou pelo menos, a vasta difusão – de adaptações ou criações televisivas como Wallander, The Killing ou A Ponte, nas versões de origem, são a final confirmação do seu avassalador e inesperado êxito. Hollywood – com uma notória falta de imaginação mas muita esperteza saloia e indiscutível savoir faire – tem-se dedicado a copiá-los, depois da fase em que copiou uma série de comédias francesas. O facto é que nos tornamos todos um bocadinho escandinavos.

Este manancial não é todo do mesmo jaez, é claro. Das amostras que conheço, há as que se integram, com mais ou menos mérito literário e mais ou menos pretensão, na vasta produção universal da chamada literatura de aeroporto com todos os consabidos e bem doseados ingredientes (como nas receitas) de sexo (mais ou menos discreto e sentimental), violência (mais ou menos escabrosa e visceral), suspense (mais ou menos conseguido), uma dose q. b. de informação turística, sociológica ou científica (mais ou menos interessante ou penetrante) ou pretensamente histórica (mais ou menos exacta) – e assim por diante. Faz parte do género uma espécie de cultura instantânea dissolvida em entretenimento. E, sobretudo, uma apurada técnica do nos ir fazendo virar a página, sem nos demorarmos muito nela, de reviravolta em reviravolta até ao previsível final: por isso lhes chamam os anglo-saxónicos page turners. Lêem-se vorazmente mas raramente alguém os relerá. É o caso do sueco de Millenium e também de Jo Nesbo, que em todo o caso estão entre os mais talentosos e bem-sucedidos cultores do género. Há, por outro lado, os que vivem muito mais de um clima, de uma ‘atmosfera’ – de uma criação literária de mundos em que nos vamos deixando envolver. É o caso, na minha experiência, que devo reconhecer limitada, do islandês Arnaldur Idridason ou do romance que não teve irmãos do dinamarquês Peter Hoeg, protagonizado por Smilla e a sua intuição da neve.

Tirando a notória excepção da trilogia Millenium de Stig Larsson, os heróis do policial escandinavo são normalmente polícias. Polícias excêntricos, polícias com vidas pessoais ou familiares conturbadas, alcoólicos em recuperação – seja o que for, mas sempre polícias. Em geral, no mundo brumoso e opressivo do policial nórdico, de moral e sentimentos tão indecisos como o céu, os heróis são quase todos funcionários públicos: o inspector Beck, o inspector Erlendur, o comissário Wallander, o inspector Hole. Rareiam os justiceiros privados, tão característicos da literatura policial anglo-saxónica desde que Edgar Allan Poe inventou o moderno conto de ‘raciocinação’ – como lhe chamou um dos mais antigos apreciadores portugueses do género policial. Na literatura policial do continente europeu – ficam de fora as Ilhas Britânicas – é geralmente assim: basta lembrar um dos seus principais expoentes, o Comissário Maigret do grande e prolífico Georges Simenon (também ele com a sua costela nórdica…), muitas vezes evocado a propósito dos melhores exemplos desta escola literária escandinava. Talvez haja alguma conclusão a tirar daí – mas levávamo-nos muito longe.

Nesbo partilha com a maioria dos seus confrades uma combinação um tanto irritante de ‘correcção política’, de ‘infracção’ e de voyeurismo, milimetricamente calculada para confortar ‘o homem sensual médio’. Mas não se pode antipatizar muito com um autor que nos dá parte – por interposta pessoa – da sua perplexidade pelo Óscar de melhor filme que ‘O desafio do guerreiro’ de Mel Gibson (Braveheart) ganhou em 1996, que faz uma suave troça do pretensioso e vazio Leaving Las Vegas (os Óscares, nesse mesmo ano, foram neste caso para a interpretação cabotina de Nicholas Cage e para Elisabeth Shue) e retrata com certa satisfação a educação a pontapé de um cão muito encanitante (é a palavra) pertencente a um dos mais repelentes personagens da história. (Lembrou-me – desculpem a digressão – um venerável e vetusto conto policial do imortal O’Henry, traduzido por F. Pessoa, que se chama ‘A Teoria e o cão’ e depois de um decisivo incidente de pontapé num cão, acaba assim: ‘Sou do Kentucky – diz o polícia – e tenho visto muita coisa em matéria de homens e de bichos. E ainda não vi um homem que gostasse muito de cavalos e de cães que não fosse cruel para as mulheres.’)

O Morcego, este romance de estreia de Jo Nesbo, não se passa no Norte mas nas Antípodas. Talvez por isso não tenha sido uma má ideia do editor português deixá-lo para depois de já estarmos familiarizados com o mundo próprio e o habitat natural do inspector Hole dos livros seguintes. Com efeito, o primeiro inquérito do inspector decorre todo na Austrália e portanto só indirectamente se refere ao mundo mais típico destes autores. Há pouco exotismo nórdico. Como diz a contracapa, Jo Nesbo além de nos levar ‘a descobrir os meandros de uma investigação’ (que é, digo eu, razoavelmente morna) vai-nos ‘contando a História da Austrália através das suas paisagens, das suas lendas, da diversidade de animais exóticos e selvagens que a habitam e de como colonos e aborígenes …’ etc. (não se pode dizer melhor). As copiosas notas da tradução também nos instruem extremosamente sobre várias referências literárias e musicais do texto, explicando-nos quem são, por exemplo, Ibsen, Grieg, Jack Kerouac, Ken Kesey, Gary Larson, John Belushi, ou que The Glass Menagerie é uma peça de Tennessee Williams. Não percebi que sentido fazia uma referência a certa palavra ‘em norueguês no original’ – num livro norueguês, embora traduzido do inglês. (Num filme americano dobrado em espanhol que vi há muitos anos também um dos personagens é cumprimentado ao desembarcar na América Latina e se dirigir aos naturais na língua deles porque ‘habla perfectamente el español’, língua que desde o princípio estão todos a falar).

Acrescento, já agora, que o romance criminal ou policial tem os seus pergaminhos escandinavos: há quem conte entre os seus pioneiros no século XIX dois homens do Norte, o dinamarquês Steen Steensen Blicher, com O Reitor de Veilbye (1829) e o norueguês Maurits Hansen, com Mordet på Maskinbygger Rolfsen, ‘O assassinato do construtor de máquinas Rolfsen’ (1839). E também que o realizador norueguês Marten Tyldum, que teve recentemente o seu global ‘momento de evidência’ (como Eça chamava há 150 anos aos ‘quinze minutos de fama’) com a nomeação para os Óscares de ‘O Jogo da Imitação’, dirigiu há três anos uma gabada versão cinematográfica de um dos romances de Nesbo: o livro não pertence à série do inspector Hole mas também existe em português na mesma editora e chama-se, como o filme, Caçadores de cabeças.