Índice

Índice

Foi em outubro de 2016 que Pedro Rolo Duarte escreveu as primeiras linhas de Não Respire, o livro de memórias que só viria a ser publicado em maio de 2018, seis meses depois da sua morte. O jornalista trabalhou na obra durante cerca de um ano até que, em novembro de 2017, a doença acabou por ganhar às palavras. Rolo Duarte morreu no dia 24 desse mês, ao 53 anos, vítima de “uma palavra” que o deixou, “a um tempo, carimbado, abalado e quase triste”, escreveu. “A palavra: cancro.”

Não Respire. Tudo começou cedo demais (e quando dei por isso era tarde), a autobiografia póstuma do jornalista que a editora Manuscrito acabou de publicar, fala naturalmente da doença, mas não só. As suas 296 páginas estão repletas de histórias de uma vida cheia. Nelas, Rolo Duarte recordou os melhores tempos de uma carreira com mais de 30 anos (a fundação d’O Independente, do DNA), os amigos, as paixões e os vícios. Sempre com grande saudade mas sem uma ponta de pessimismo. Nas palavras do filho do jornalista, António Rolo Duarte (que falou com o Observador a propósito do lançamento da obra), Não Respire não é um livro negro ou pesado, mas sim “um livro de memórias e de celebração”.

Na semana em que o livro póstumo de Pedro Rolo Duarte chegou às livrarias, o Observador publica alguns excertos sobre alguns dos momentos mais marcantes de um dos grandes do jornalismo português.

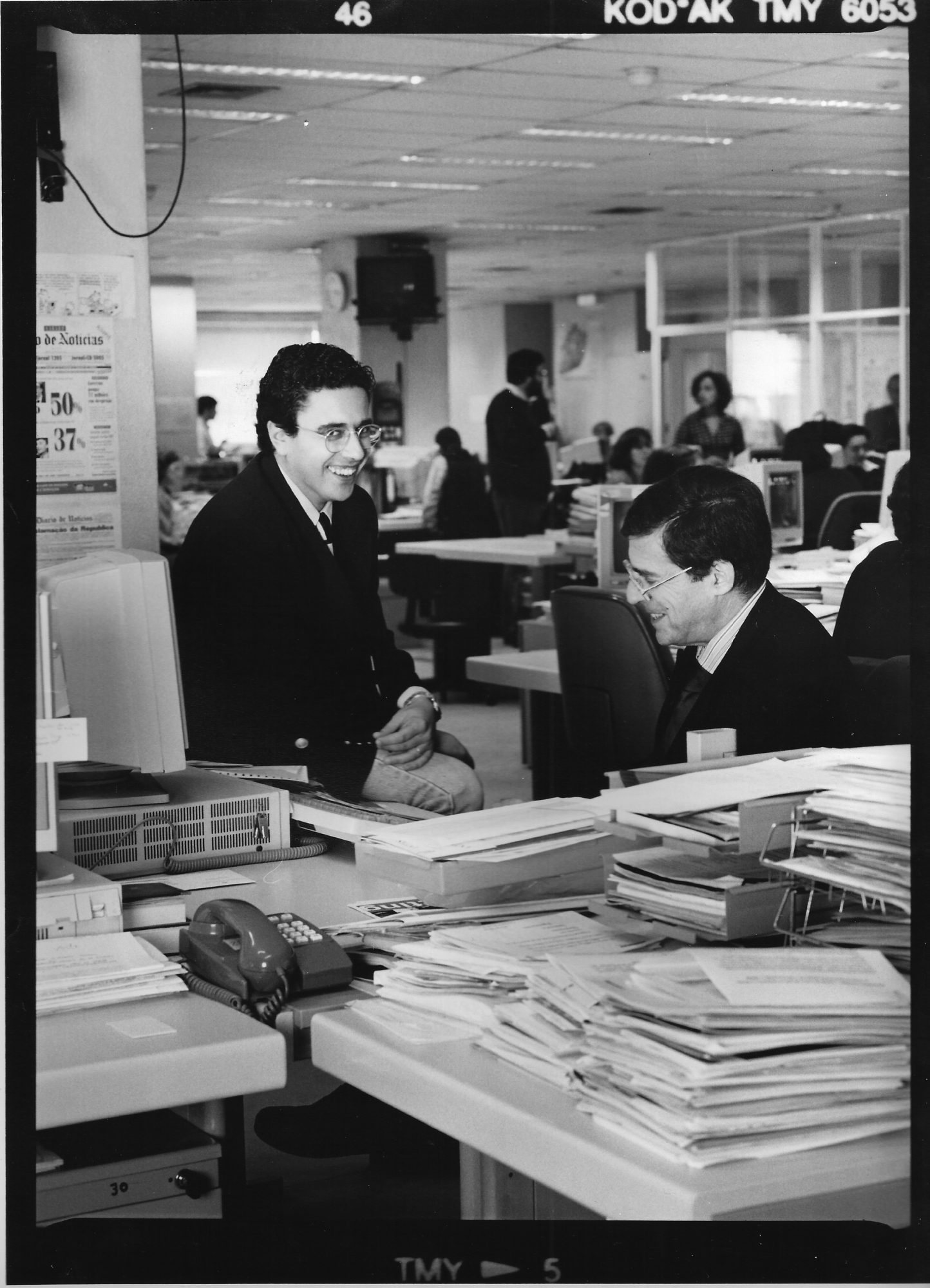

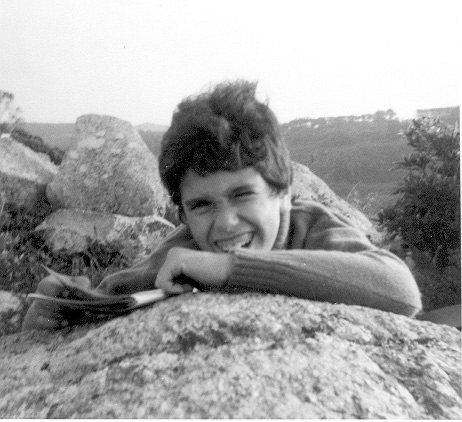

A autobiografia de Pedro Rolo Duarte, editada pela Manuscrito, chegou às livrarias a 16 de maio

Sobre o vício do tabaco

Se um tipo da Marktest me apanhasse na rua e me pedisse para responder a um inquérito sobre vícios, eu dizia que sim. Sim, sou viciado. Em quê? Em tabaco. Cigarros. Fumador.

— E quantos cigarros fuma por dia? — perguntaria o inquiridor.

— Nenhum — responderia.

Estava criado um problema. Tinha de explicar o que nenhum item de um inquérito contempla, o que as estatísticas não podem considerar — não é sim, não é não, não é talvez, não é «não sabe/não responde» –, o que não se percebe a não ser que se viva. Ou se explique.

É o que vou tentar fazer.

Fumei o meu último cigarro às onze da manhã do dia 4 de Abril de 2006. À época, fumava dois a três maços por dia — o que incluía acordar a meio da noite para fumar, violar as normas da aviação e fumar, escolher cinemas com intervalo, para fumar, e outras maluquices do mesmo género. A vida, os dias, a forma como escrevia, tudo era definido em função do tabaco. Fazia parte daqueles que defendem que o «fumo passivo» é uma invenção dos não-fumadores e das companhias de seguros, e nunca dei o devido valor a quem, não fumando, me aturou anos a fio dentro desta nuvem, da minha mãe à mãe do meu filho, passando por alguns dos melhores amigos. Nem falando do próprio filho, que passou anos a escrever ao Pai Natal pedindo, entre a lista normal de presentes, que o pai deixasse de fumar.

Conseguiu o que queria, e ainda bem. Sou mais feliz hoje por não fumar — e o que custou, e o que passei, não foi bom nem desejo a ninguém.

(Publiquei um livro sobre o tema, Fumo, a que ninguém ligou. Uma vez mais, libertei os demónios e não pensei nos leitores.)

Não tenho saudades de fumar, ainda que a ansiedade tenha ganho uma nova dimensão nos dias, e a sensação de que me falta qualquer coisa seja permanente. Como rebuçados Smint como quem fuma — e os 12 quilos a mais na balança persistem em lembrar-me que como e bebo mais, nem que seja água, nem que seja bolacha integral.

Não sei o que me falta, mas sei que me falta sempre qualquer coisa. Deixei de saber o que fazer com as mãos num ambiente que me intimide. Como se não bastasse, os cigarros passaram a constituir um problema — a garganta entope e a tosse renasce sempre que estou em ambientes com fumo, o cheiro do tabaco desagrada-me e sinto-o mais do que os não-fumadores que me rodeiam. O hálito do tabaco provoca-me náuseas. Não aguento muito tempo num bar ou discoteca onde toda a gente fume.

No entanto…

No entanto, sempre que a dormir sonho — e me lembro do que sonhei — há cigarros envolvidos. Sonho que fui «apanhado» a fumar, sonho que fumo a marca de cigarros que o meu pai fumava, obviamente em sua «homenagem», sonho que experimento alternativas aos cigarros, sonho com charutos, sonho que fui dispensado porque fumava, sonho que sou elogiado porque ainda fumo, sonho com o cheiro do tabaco. Sonho sempre. Sempre.

E acordo num estado de agitação e de ansiedade que me obriga a fazer um ponto da situação e, por fim, descontrair: estava a dormir…

São sonhos realistas, muito plausíveis, que despertam complexos de culpa e falhanços inexistentes — muito incomodativos, mesmo que a psicologia me diga que são «excelentes indicadores de que está a ultrapassar o estado adicto»…

A verdade é só uma: dos meus dias está arredado o vício que me acompanhou durante 30 anos, o incómodo que o tabaco hoje me provoca indicia sucesso na empreitada — mas os sonos agitados e os sonhos obsessivos dizem-me que continuo o mesmo fumador que era. Apenas me dei ao luxo de me maltratar impedindo-me de fumar. Felizmente, claro.

Ou infelizmente. Exemplo.

De volta à redacção de um jornal diário (o i), em 2009, noto diferenças. Não são grandes, mas são diferenças: a Internet tornou-se o recurso primeiro, o que diminui o ruído (embora aumente o risco de asneira…), os horários são menos degradantes da relação entre os jornalistas e as horas de sol, os telefones raramente tocam (e até se estranha quando há vários a retinir ao mesmo tempo). Parece que o jornalismo está mais asséptico. Não sei se é bom ou mau, mas registo o facto.

No entanto, a grande inovação é outra e tem nome: smirting. Chega a Portugal tarde, à medida que as leis assim o forçaram. Já lá vou. Devo começar por confessar que o smirting deixou-me socialmente isolado num jornal que, por ser novo, foi feito com um generoso grupo de pessoas que não se conheciam, muitos estagiários, cruzamentos de diferentes gerações. Tento recuar no tempo e pensar como se aproximavam ou afastavam as pessoas nos outros jornais que nasceram do nada. Como é que era antigamente?

Era assim: pela proximidade física ou temática (a mesma secção, trabalhos em curso, ódios e amores de estimação), as pessoas começavam a partilhar conversas ligeiras, hora do café, transportes públicos. Depois almoços. Por fim, noitadas. A sequência não fugia muito a isto. Daí para a frente, cada um por si e as relações chegavam onde fatalmente tinham de chegar.

Tudo mudou. Na redacção onde agora passo parte dos meus dias, parece-me que antes e depois das aproximações clássicas, que também incluem o reencontro de colegas de escola, houve algo que distinguiu desde o começo este «grupo de trabalho», como diriam no futebol: os que fumam, os que não fumam. Os que fumam praticam smirting, que é a arte de se conhecerem, aproximarem e criarem relações a partir da circunstância simples de fumarem e por isso serem forçados a vir à rua de vez em quando.

Estou fora desse grupo que pratica smirting. Sinto-me de alguma forma excluído. De quando em vez ainda me perguntam se tenho «lume». Mas por que raio haveria de ter?

Vejo na Net que um irlandês, David Lowe, terá escrito um livro com truques e conselhos sobre «a arte» de smirting, recordando que quando há chuva (e frio, e neve, e gelo…) a probabilidade de sucesso (no romance, óbvio…) é maior; que fumar também é uma arte que exige estilo e pose (ele sugere o estudo de Marlene Dietrich e James Dean, de cigarro na mão…). Há um momento nostálgico que me invade: logo eu, que sabia tudo sobre fumo e tabaco, profissional do vício, dois a três maços por dia… Estaria na frente dos militantes da porta de trás.

Não estou. Conheço menos gente nesta redacção de jornal. E com isso posso perder boas amizades, quem sabe um romance escaldante. Só tenho uma certeza: continuo a vencer todos os dias a guerra que espoletei em Abril de 2006. Sem smirting, mas a respirar fundo. E sem stresse na hora de escrever sem cigarros.

Sobre o nascimento d’O Independente

20 de Maio de 1988: faz hoje 25 anos, fiz uma «directa». Não dormi, facto que assinalo por ser hoje impossível, a não ser que me drogue. E nem assim tenho a certeza de ser bem-sucedido.

Então, há duas décadas e meia, saí tarde da Rua Actor Taborda, ali entre o Saldanha e a Estefânia, e fui para Algés, para a CEIG, gráfica ligada ao PS, ver nascer O Independente. Eu e todos os que faziam o primeiro número do novo jornal. Lembro-me do Jorge Colombo a tentar manter a calma, com o seu saco repleto de fotografias que podiam eventualmente preencher colunas incompletas, num misto de arte e sábia esperteza, enquanto metade do jornal estava por fechar à hora a que já devia estar impresso. Lembro-me do stresse de Paulo Portas à volta da primeira página, das páginas dedicadas à política, e do atraso que parecia fatal. Lembro-me da alegria efusiva do Miguel Esteves Cardoso, que sempre conseguiu aplacar a preocupação de todos com humor e reflexões breves, inteligentes, sérias. Lembro-me do ar preocupado do Manuel Falcão com as horas e o tempo a passar sem que nada se passasse. Por fim, lembro-me do sorriso malandro do João Amaral, algures entre a preocupação de gestão e a felicidade sincera e indisfarçável de quem está a assistir a um momento histórico. E estava.

A tensão que atravessava a sala da montagem era proporcional ao atraso no fecho, às páginas mal-acabadas e a uma cada vez mais clara evidência de amadorismo generalizado. Ao mesmo tempo, sentíamos que estava a nascer ali alguma coisa realmente nova e inesperada. E a ideia de criar um jornal de raiz, para jovens jornalistas aparentemente condenados ao mercado existente, era muito mais relevante do que qualquer gralha ou coluna mal alinhada.

No meu caso, em rigor, não tinha a noção de estar a participar numa aventura tão rica e relevante para o jornalismo português — mas era um novo semanário e isso era tudo num tempo em que, lá está, quase nada parecia possível.

Era possível. Era a primeira grande revolução na imprensa portuguesa depois do 25 de Abril, e para a maioria de nós a primeira vez que não nos diziam «não» às ideias, à escrita, ao pensamento. Um luxo. Agradeço do fundo do coração o tanto que aprendi em tão pouco tempo. Tenho tanto orgulho em ter passado por lá…

Sobre a revista Capa

Reinava no país o Dr. Cavaco Silva e a revista Capa era uma espécie de bolha onde a felicidade de podermos fazer a «nossa» revista anulava qualquer infelicidade que Portugal pudesse infligir-nos — para mais nascida do Caderno 3 de O Independente. Como a cereja em cima do bolo.

Havia sempre Vasco Pulido Valente (ou mesmo Paulo Portas…) para nos acordar, mas não faltavam noites longas para anestesiarem qualquer distúrbio àquele paraíso que nos tinha sido dado de bandeja pelo Miguel Esteves Cardoso.

Porém, o próprio Miguel também tinha dias em que olhava para Portugal e não gostava do que via. Num deles, teve uma ideia (mais uma…) genial: uma mega fotorreportagem que mostrava o país real, via Estrada Nacional n.o 1, algumas matérias sobre ícones nacionais, do Preço Certo à revista Maria, seguidas de um conjunto de textos sob a mesma ideia: «Portugal: como dar o salto.» As primeiras linhas eram claras: «Felizmente o país real não exige a comparência de todos os portugueses. Podemos não comparecer. Não ligar. Fugir. Não querer saber.» Eram cinco páginas sobre mescal, ecstasy, haxixe, cocaína e uma lista de «escapatórias» menos proibidas: Alentejo, vinho, percebes, Benfica, etc…

Umas semanas depois de a revista estar à venda (na capa escrevia-se «As drogas da moda… na droga que é este país»), a Capa e os autores daquelas páginas foram processados judicialmente, a partir de uma queixa anónima que nos acusava de apelarmos ao consumo de drogas ilegais. Na ingenuidade que sempre me lixou, ainda achei que nos podíamos defender com a ideia do nosso trabalho ser puramente jornalístico — experimentámos aqueles produtos e contámos o que nos aconteceu, os efeitos que sentimos, sem julgamentos de qualquer espécie –, mas o experiente e sábio advogado que nos defendeu foi claro: mais vale dizer que tudo não passou de uma brincadeira impensada e sem intenção. Houve testemunhas que nos chamaram «palhaços», «gente que só sabe brincar com coisas sérias», «cambada de irresponsáveis que se divertem sem pensar nas consequências». Achava que era mentira, talvez fosse um bocadinho verdade. De todo o modo, o processo foi arquivado.

Percebi de que matéria se faz a profissão que escolhi: quanto mais próximos da verdade, mais nos pedem que mintamos.

O processo da Capa sobre as drogas terá ocorrido em 1992, mas a matéria foi publicada em 1991 — o ano em que eu e o Miguel Esteves Cardoso percebemos que éramos muito mais amigos do que «colegas». Para assinalar o facto, passámos férias juntos na Zambujeira do Mar e criámos dois gritos de guerra para as devidas ocasiões…

Tínhamos «o uivo do percebe», que só nós conseguíamos ouvir e que soava geralmente pelas seis da tarde, quando a praia começava a esfriar. Levava-nos a uma das esplanadas da aldeia ou directamente à nossa cantina, o Sacas, e era o começo de jantares que nunca se sabia a que horas terminavam. O «uivo do percebe» era a password para virar do dia para a noite.

Além desse, tínhamos o mais violento «ahuuuuuuhhh» — que se devia a noites difíceis… Começávamos com grandes e muito alcoolizados jantares e, quando queríamos, a meio da noite, ensopar e amortecer o álcool, comíamos chouriço assado e pão. Nem sempre corria bem, por mais bem fornecida que fosse, e era, a farmácia do Miguel.

Também podia ocorrer quando, como sucedeu comigo, dava uma passa num charro e vomitava logo de seguida. Nunca me dei bem com esse tipo de cigarros. Das duas vezes que experimentei, ou deu tristes momentos na casa de banho mais próxima ou foi pouco agradável para quem estava à minha volta. Uma noite, no Frágil do Bairro Alto, quis mandar parar toda a gente que circulava no bar. Motivo: não percebia porque se mexiam as pessoas, se podiam ficar paradas.

Com o ecstasy, que também experimentei, o efeito foi diferente. Talvez até mais perigoso. De um minuto para o outro, todo o universo era paz e amor, e as piores pessoas transformavam-se nos melhores amigos. Fugi daqueles comprimidos — que se vendiam no Bairro Alto a preço de saldo, e que por pouco não me levaram, aos 25 anos, a apaixonar-me, em duas horas, em Cascais, por uma espanhola de 70 anos, de passagem pela vila.

Sobre cocaína não falo, porque dois processos judiciais sobre o mesmo tema constituiriam burrice pura. Naqueles anos, e noutros momentos, foi o motor de muitos projectos, ideias, trabalhos — mas o efeito perde-se na persistência do consumo, e a dependência, mais psicológica do que física, não era agradável nem barata: cigarros e cafés já eram suficientes. Não falando nas noites regadas a álcool. Para despesa, chegava.

Sobre as tentações de contar histórias que deixou fora do livro

À medida que vou relendo estas «notas» e as «ordeno» sem qualquer ordem, tenho mais certezas sobre a escolha que fiz. Textos soltos, tempos que andam para a frente e para trás, nexos que encontro e provavelmente mais ninguém encontra.

Assim, clara e humildemente, assumo que não estou a escrever uma autobiografia e que me apetece apenas partilhar ideias e episódios que a memória ainda regista e gostaria de ver impressos. Fica de fora pelo menos uma dose de histórias igual à que publico — dos tempos do Sete ao Correio da Manhã Rádio, da Visão aos projectos paralelos em que me envolvi. Quem sabe um segundo volume?

Haja tempo.

(Tenho a tentação de escrever sobre a mulher que, há poucos anos, quase destruiu por inteiro a minha vida; tenho a tentação de contar episódios caricatos sobre relações que duraram 24 horas; tenho a tentação de lembrar as noites loucas com um grupo onde pontificava o eterno José Matos Cristóvão, de quem tenho tantas saudades. Penso muito no João Matos e nos jantares que o Miguel Esteves Cardoso organizou, no Comida de Santo, para o lembrar, no último dos quais só eu compareci. Mas há algum pudor natural que cria um filtro por onde não passa aquilo a que, intuitivamente, e sem qualquer estrutura legal ou sequer lógica, chamo intimidade. Talvez a idade me torne insano ao ponto de, como sucede com os loucos, contar tudo. Mas ainda não é agora.)

Sobre o DNA, o produto editorial que sempre quis fazer

Num dia de Verão de 1996, o meu amigo Edson Athayde, então administrador do Diário de Notícias, jornal onde colaborava regularmente desde 1982, convidou-me para almoçar — o que significava trabalho. Se fosse «conhaque», seria jantar e acabaria com os dois em KO total…

Ele sabia que eu estava em regime livre, a tentar equilibrar uma pequena empresa de produção de «conteúdos» (na altura chamava-se «produção e edição de textos e publicações»…), e desafiou-me para criar e produzir para o DN, no âmbito de uma vasta remodelação gráfica e editorial, um suplemento de sábado — que pretendia cumprir duas premissas: captar novos leitores, mais jovens (provavelmente identificados com o Público), e criar uma espécie de cliente fiel que, através do suplemento, teria acesso a descontos e promoções nas empresas do grupo proprietário do jornal (a distribuidora de filmes e proprietária de cinemas Lusomundo, entretanto também detentora da Editorial Notícias, National Geographic, etc.). Tinha nome para o suplemento: Club. E deixou-me assim, em aberto, a reflectir alguns dias, apenas com este título e uma ideia muito genérica.

O pensamento imediato foi tão infantil quanto arrogante: fazer um suplemento para oferecer bilhetes de cinema não é de todo o que quero. Ainda por cima chamado Club…

Felizmente, houve dias suficientes para refazer o raciocínio, respirar alguma humildade e pensar: a empresa precisa de trabalho, se reverter esta ideia para algo mais próximo do meu gosto, talvez seja um projecto a ter em conta.

O primeiro passo foi perder algumas noites a pensar em títulos que apagassem aquele Club, mortal para qualquer boa ideia que tivesse. Assim nasceu o título DNA, que também podia ser ADN, mas era pelo menos um nadinha mais actual e jogava com o nome do jornal e o código genético.

Depois, fui recuperar a colecção de jornais que trazia de fora sempre que viajava. Havia lá por casa suplementos de jornais alemães (que não sei ler, mas apreciava, e aprecio, pelo design), era apaixonado pelos jornais de fim-de-semana ingleses e os seus suplementos, conhecia as edições gordas dos brasileiros, dos americanos, dos espanhóis. Sabia que tinha de fugir ao modelo da Notícias Magazine, revista de domingo excelentemente dirigida pela Isabel Stilwell e que era uma marca mais do que adquirida no mercado.

Por fim, apresentei o projecto de suplemento que entendi que o DN necessitava: um complemento do jornal, uma distensão do stresse diário, espaço à fotografia, recuperação da ilustração, equilíbrio entre leitura rápida e aquilo que, naqueles anos, não havia na imprensa: os longos artigos/reportagens/ entrevistas. Estava na moda o curto e rápido, até a revista do Expresso alinhava nessa corrente.

Alimentava uma ideia diferente, por mais estapafúrdia que fosse: o comprador de jornais valorizava o trabalho de fundo, dispunha-se a pagar por ele, mesmo que depois não o lesse. Era motivo de gozo entre amigos que, em relação a algumas revistas, diziam que tinham guardado edições para ler mais tarde e todos sabíamos que jamais leriam…

Pensava: é nossa obrigação publicar, valorizar o jornal que vendemos, independentemente de o comprador ler. Pode ser a mais-valia deste suplemento. Mas não deixava de sorrir ironicamente com a ideia do «vou ler depois».

Na verdade, quer queira ou não, este potencial do «guardar para ler mais tarde» foi uma das chaves mestras do sucesso do DNA. Entrevistas com 6 páginas de texto; reportagens que, em casos limites, ocuparam toda a edição; trabalhos fotográficos de 20 páginas; até uma BD de 60 páginas, em três partes (um excelente trabalho de Paulo Carmo). Cabia tudo, assim tivesse qualidade e oportunidade. A actualidade não era uma lei — o interesse, a criatividade, a surpresa eram mais relevantes e decisivos.

A isso juntei páginas de leitura rápida (encontros às cegas, perfis, crónicas de autor, páginas de memórias) e um lado cosmopolita para atrair (os tais) novos consumidores: moda, design, lugares.

A receita foi bem recebida pela direcção do DN, melhor plasmada pela designer norte-americana/espanholada Edith Stone (depois de trabalhar no USA Today, tinha sido, como gostava de dizer, «pescada» pelo designer catalão Emilio, que a conquistou para Barcelona, onde hoje vive…) e ainda mais bem desenvolvida pelos designers que ficaram com o bebé nas mãos: Luís Silva Dias e mais tarde Paulo Barata Corrêa.

As primeiras semanas foram catastróficas: um confronto brutal (hoje inimaginável…) entre o software que vinha de Espanha e o que tínhamos por cá (todas as letras acentuadas, sem correspondência em castelhano, desapareciam entre o print da página na redacção e a impressão…), a juntar a uma (falta de) qualidade de impressão que asfixiava as ideias mais ousadas de Edith Stone no uso da cor, levou a direcção e a administração do DN a admitirem matar o suplemento à nascença.

Para variar, estava a leste de tudo — e, ainda que reconhecesse os erros, sabia que em tempo útil chegaríamos à normalidade. Para piorar o quadro, os primeiros entrevistados do suplemento (normalmente eram figuras de capa…) faziam parte das personalidades menos simpáticas ao dono do jornal. Como não havia fretes nem pressões, nem intromissões dos accionistas, soube desta coincidência pouco auspiciosa uns tempos mais tarde…

Mário Bettencourt Resendes, director do jornal, e Edson Athayde, administrador, foram os temerários defensores do suplemento, neste arranque trôpego, convencendo a restante hierarquia de que a coisa se endireitaria.

Endireitou.

O DNA durou dez anos, ganhou todos os prémios que havia para ganhar, no domínio do jornalismo, da fotografia, do design. A insuspeita norte-americana SND (Society for News Design) escreveu, no livro de premiados da sua 20.ª edição, relativa a 1998, que o DNA poderia figurar na galeria do «melhor do século», sublinhando o destaque dado à fotografia, à tipografia e à gama de cor. Nesse ano, o suplemento venceu diversas categorias e teve medalha de ouro na mais relevante: overall magazine design.

A redacção do jornal, a princípio pouco receptiva a um suplemento que «vinha de fora», foi conquistada pouco a pouco — e os melhores jornalistas perceberam que tinham ali espaço para publicar os projectos que as contingências de um jornal diário não permitiam (João Céu e Silva que o diga, que ocupou toda uma edição do DNA com uma matéria sobre Álvaro Cunhal, mais tarde publicada em livro…). As vendas do jornal, no dia do suplemento, ajudaram. Os prémios revelação consecutivos do Clube dos Jornalistas solidificaram toda aquela soma de sorte, intuição e sentido de oportunidade que, por uma vez, consegui juntar…

Dei-me conta, anos mais tarde, de que tinha pensado, concebido e produzido, do primeiro ao último dia, o produto editorial que sempre tinha querido fazer e nunca julguei possível desenvolver. Na verdade, foi a soma de um conjunto vasto de pessoas, sem as quais nada tinha acontecido, que permitiu o «milagre». São tantas que escolho sempre a mesma para identificar o que o DNA foi, globalmente e para mim (e para o DN, não é excessivo afirmá-lo): a Sónia Morais Santos, que nasceu e cresceu no jornalismo ao ritmo do suplemento a que tanto se dedicou. É a pessoa que melhor representa tudo o que vivemos naqueles anos de paixão e entrega.

Dez anos passados sobre o fim do suplemento, só me ocorre esta ideia: poucos profissionais têm, na sua vida, a oportunidade de concretizar um projecto que lhes encha as medidas ao ponto de, não desvalorizando passados nem enjeitando futuros, poderem dizer: missão cumprida.

E eu posso.

Sobre a doença

Vou-me habituando a ouvir, das mais diversas pessoas, expressões como «quando soube que estavas doente…», «a tua doença…», «quando soube que estavas assim…», e não sei bem como reagir. Apetece-me negar, mas não posso. Apetece-me perguntar se se nota assim tanto, mas fica-me mal. O que é este estado que não noto nem me maça especialmente?

(É verdade que, nos dias em que estive internado, me confrontei pela primeira vez com a dor – mas, mais do que isso, com a diferença. Com o estar dentro e fora. Com a dependência de terceiros, quase todos desconhecidos e novos. Foi o único momento em que me senti fora de mim, no mais puro sentido da expressão. Ter alta foi, neste quadro, voltar a mim.)

Além dos quinze quilos perdidos, e da energia que não chega para um dia inteiro, não sinto que «tenha» uma doença, como se fosse lepra ou peste. Não me sinto diferente.

Porém, começo a perceber o que significa a palavra estigma. Parece que fui colocado numa prateleira: a das pessoas que «estão doentes». Não têm gripe, nem pneumonia, nem hepatite — estão. Vá lá que ainda não são. Mas estão.

Há toda uma nova geografia para desenhar. Ainda não sei onde fica o meu lugar. Talvez porque me sinta bem. Ou não tão mal assim.

[Uma enfermeira sábia, no sexto dia do (segundo) internamento:

«Não pense nos dias que passam ou passaram, pense que todos os dias que passam são menos dias aqui internado…»

Fazer as contas do avesso.]

Sobre a palavra “cancro”

Deve ser a minha atenção, que recai agora mais sobre umas palavras do que sobre outras. «Cancro» é a palavra que me atrai, e tenho a sensação de que nunca se publicaram na imprensa tantas matérias sobre o assunto – seja mais um estudo que conclui que tive «azar» entre milhões de potenciais vítimas (ou seja, que a mutação de células é potenciada por comportamentos de risco, mas não é «determinista») ou outro que avança com probabilidades que me levam a pensar que tenho 50% de hipóteses de ficar entre os que sobrevivem e se tornam crónicos, em vez de pessoas lembradas com saudade.

Não consigo deixar de ter algum humor sobre a condição que a mim próprio atribuí: «velho e enfermo». Exactamente o que não sinto.

Os efeitos suaves da quimioterapia às vezes incomodam, mas não chegam a moer. Há seis meses que produzo água no nariz, nos ouvidos, nos olhos, alternadamente, como se sofresse de sinusite crónica. Se calhar já sofro. A ser assim, era coisa que desconhecia. Incomoda-me que as pernas nem sempre respondam ao que fisicamente lhes peço, incomoda-me a necessidade de dormir mais do que o habitual, incomoda-me o paladar alterado, ora mais acre, ora menos presente. Incomoda-me uma audição que se tornou caótica: sou muitas vezes surdo ao que se diz à minha volta, bem perto, mas oiço demais quando os sons são agudos ou o volume está alto. E é tudo.

Voltando à palavra. Reparo, nas livrarias onde me perco diariamente, que há dezenas de livros sobre o tema. Conselhos médicos, livros práticos, dietas, desabafos de doentes que sobreviveram e decidiram contar o «segredo» de um «sucesso» inesperado. Folheando alguns desses livros, julgo que podiam ser patrocinados pelos mesmos produtores, fabricantes, estabelecimentos comerciais, nutricionistas, ginásios. A alimentação, a mudança nos hábitos de todos os dias, o acento tónico numa vida saudável e livre de «tóxicos» saborosos são a trave mestra de livros que, de alguma forma, explicam por essa via uma sobrevivência que não apenas não pode ser garantida, como em quase todos os casos passou mais pelos hospitais do que pelos supermercados biológicos.

Se eu escrevesse sobre o que estou a viver, seria forçado a revelar que vivo na fast lane e me ponho a jeito para que tudo corra mal: não evito os adorados fritos (da batata ao rissol, do croquete ao panado…), atiro-me à carne vermelha sem dó nem piedade, bebo álcool como antes, não evito os enchidos e os fumados, e só não fumo porque, como me lembrou a M., já deixei de fumar há 11 anos, o que, entre outras virtualidades, me permite não viver a ansiedade de ter que deixar os cigarros agora, à força, e no momento limite.

Por outro lado, nesse eventual livro aconselharia a viver como se nada se passasse, a entender este momento como mais um episódio do filme de uma vida, como o fim de um jornal, o começo de um programa de TV, uma mudança de casa – no fundo, como se fizesse parte das múltiplas frentes que nos surpreendem ao longo do tempo que passamos por cá. Se pensar bem, tudo o que previ, ou imaginei, ou achei óbvio que iria suceder, não aconteceu. E muito do que julguei inimaginável, incluindo uma doença como esta, tem vindo ter comigo.

É neste quadro que não me sinto nem optimista nem pessimista. Não me sinto «nada» em especial. Quero continuar vivo e algo me diz que, para isso, devo mudar o menos possível — para tudo me parecer o mais evidente e meridiano que a saúde me deixa. E é imenso. Até agora bem mais do que, nos piores sonhos, me ocorreu.

Mas, para ser sincero, nunca tive esses «piores sonhos». Nem tenho.

Sobre o que é realmente importante

Pergunta retórica e sem qualquer relevância: o que é realmente importante? Uns dirão que é a saúde, outros que é a vida, outros ainda que é a felicidade. Ou a família. A paz. Respostas vagas e sem margem para debate. Quando os jornalistas interrogam um político, é corriqueiro ele começar a sua resposta com um «Importante é afirmar…» ou «O que importa é que hoje alcançámos…». O escritor, no lançamento do seu livro, diz: «Para mim foi importante escrever uma obra que…» O cantor, antes do concerto, garante: «É importante ter hoje aqui todos os meus admiradores…»

O que é importante, realmente? A importância existe?

No passado, essa medida da relevância era-nos dada, dia a dia, pelos jornais. Houve um tempo em que os principais diários britânicos ocupavam a sua primeira página com notícias «importantes». Se não havia em número suficiente, uma parte dessa primeira página ficava em branco…

Depois chegou a televisão e «refez», ao seu gosto, a ideia de importância. Os jornais foram atrás e a imagem «em directo» passou a determinar o que era ou não digno do primeiro plano de cada dia.

Até que chegou a Internet para baralhar tudo outra vez. O que é importante? Bom, depende da hora, do minuto, quase do segundo. Neste preciso instante é isto, daqui a pouco será aquilo.

Juntemos a Net à televisão, à rádio, aos jornais. A cada momento, milhões de coisas são, afinal, «o mais importante». A isso acrescentamos a relevante notícia de uma promoção no hipermercado mais próximo. E o marcante comunicado da escola do filho a anunciar a visita de estudo. E o decisivo teste de Matemática.

Depois o filho chega a casa e pergunta, solene: «Se os trabalhadores do Estado estão contra o governo, porque fazem uma greve contra nós, que não fizemos mal a ninguém?» E essa torna-se a mais importante pergunta do dia, porque não sabemos bem como lhe responder…

… Então paramos para pensar e perguntamo-nos, uma vez mais: o que é realmente importante?

Importantes somos nós. Todos e cada um – para lá das cimeiras, das estatísticas, das sondagens. É indiferente os 8,1% de desempregados – eu quero saber o nome do 0,1%, que por acaso é o meu vizinho do lado, e que vejo agora, inadvertidamente ocioso, no café, a percorrer sem esperança as páginas de todos os diários que oferecem ali no semáforo.

Importante é ficarmos em pânico quando os filhos nos fazem voltar à raiz quadrada, aos ângulos obtusos, ao léxico gramatical cada vez mais impenetrável.

Importante é explicar porque somos democratas quando eles acabaram de nos ouvir dizer raios e coriscos dos resultados de uma decisão teoricamente resultante do método democrático.

Foi a Presidência Portuguesa, e a Cimeira, e o Tratado, não esquecendo o Aeroporto, e depois o ano saltou para o ano seguinte. Acordamos pela manhã, saímos à rua, e nada de essencial mudou.

Tudo volta ao começo e à pergunta que é sempre a mais importante de todas: o que é realmente importante?

Querem mesmo saber?

Hoje descobri num livro como se recupera uma maionese coalhada.

Querem saber a verdade?

O mais importante é saber recuperar uma maionese. O mais importante é o que mais nos diz respeito. Hoje.

Daqui a bocado pode então ser o teste de Matemática. Ou o esquentador avariado.

(Fotografias de Pedro Rolo Duarte cedidas pela família)