Índice

Índice

Quando hoje se fala em globalização, subentende-se, usualmente, que o termo respeita ao fenómeno de circulação generalizada de mercadorias, serviços, capitais, tecnologias, informação e pessoas e de crescente interdependência entre os países que tem tido lugar nas últimas décadas.

Porém, a globalização não começou com a adesão da China à Organização Mundial de Comércio, nem com a deslocalização da produção dos ténis da Nike para o Vietnam ou a aquisição da REN pela China Three Gorges. Há 173 anos, Karl Marx já traçava, no Manifesto comunista (Manifest der Kommunistischen Partei, 1848), um retrato lúcido e certeiro do fenómeno no seu tempo: “A necessidade de um mercado em constante expansão para os seus produtos faz a burguesia espraiar-se por toda a superfície do globo. Em todo o lado faz ninho, em todo o lado assenta arraiais, em todo o lado estabelece conexões. A burguesia conferiu, através da sua exploração do mercado mundial, um carácter cosmopolita à produção e consumo em todos os países […] Todas as indústrias nacionais tradicionais foram destruídas ou estão a sê-lo diariamente […] Em vez do isolamento local e nacional e da auto-suficiência, há inter-relações em todas as direcções e interdependência universal das nações”.

Há quem considere que a “primeira globalização” começou com as navegações portuguesas e espanholas do final do século XV, por ter sido então que o continente americano foi conectado com as redes de intercâmbio da Eurásia e África, mas também pode considerar-se que já existia uma proto-globalização há cerca de 2000 anos, interligando a bacia mediterrânica, a Índia e a China.

Ao contrário do que poderá pensar-se, o comércio entre estas regiões não se limitava a trocas esporádicas e de pequeno volume: era tão regular e intenso que Plínio o Velho, na sua História Natural (Naturalis Historia), publicada em 77 d.C., verberava os seus concidadãos por boa parte do ouro e prata do Império Romano serem dissipados em especiarias, seda e outros artigos de luxo provenientes do Oriente: “A Índia, a China e a Península Arábica recebem de Roma, numa estimativa conservadora, cem milhões de sestércios por ano: é o que nos custam os nossos luxos e as nossas mulheres”.

Uma ménade vestida de seda, fresco na Casa del Naviglio, Pompeia, século I d.C.

Plínio também pasmava perante o desmedido apetite dos romanos por pimenta, “que não possui nada que o torne recomendável; a sua única qualidade desejável é uma certa pungência e é apenas por ela que a fazemos vir da longínqua Índia!”, e via no consumo hedonista de artigos exóticos uma ameaça aos valores romanos: “Que percentagem destas importações é usada nas devoções aos deuses e aos espíritos dos mortos?”. Num trecho da História Natural, chega a classificar a Índia como “o sorvedouro do ouro do mundo”.

Em As portas do mundo, publicado originalmente em 2020, com o título Unlocking the world, e agora editado pelas Edições 70, com tradução (escorreita) de Jaime Araújo, o historiador britânico John Darwin escolheu abordar uma fase mais tardia da globalização, a da Era do Vapor, que situa entre 1830 e 1930.

A capa de “As Portas do Mundo”, de John Darwin (Edições 70)

O livro de Darwin coloca ênfase no papel desempenhado pelas grandes cidades portuárias, entre as quais estão Nova Orleães, Montreal, Nova Iorque, Bombaim, Calcutá, Singapura, Xangai, Cantão, Londres, Amesterdão, Bruges, Liverpool, Antuérpia, Hamburgo, Marselha e Génova. Nas suas densas 450 páginas de texto, As portas do mundo, oferece não só um retrato vívido e esclarecedor da evolução da globalização e do comércio marítimo em 1830-1930, como lança luz sobre o nosso tempo. É obra que será lida com proveito e agrado por quem se interessa por história, mas que também poderia ter muitos outros beneficiários: os nacionalistas (de direita e de esquerda) que defendem a necessidade de “garantir e promover a produção nacional”, em nome de uma pueril e anacrónica auto-suficiência e de uma suposta recuperação da “soberania”; os liberais que defendem que o mundo precisa é de mais globalização e competição e de menos regras, mesmo que muita gente seja triturada no processo; os alter-globalistas que sonham com um harmonioso concerto de todos os povos do mundo, não conspurcado pelo tinir do vil metal; e os estadistas e políticos que têm de tomar decisões de investimento, delinear planos de estímulo à economia e firmar (ou rejeitar) acordos comerciais internacionais.

As docas de Manhattan e o Rio Hudson, Nova Iorque, c. 1900

A ascensão do vapor

O transporte marítimo está hoje na mira dos ambientalistas, embora seja, em média, menos lesivo para o ambiente que o transporte por via aérea, rodoviária e ferroviária. É certo que cada navio porta-contentores tem um consumo de energia colossal, mas quando a poluição que gera é rateada pela carga que transportam, o balanço é-lhe favorável: no que ao dióxido de carbono diz respeito, as emissões do transporte marítimo são de 5-60 gr CO2 por tonelada e por quilómetro, valores que sobem para 10-120 gr no transporte ferroviário e para 75-160 gr no transporte rodoviário.

Haverá talvez quem, combinando ambientalismo, romantismo e escasso conhecimento da história e do mundo, olhe com saudade o tempo da navegação à vela. Esta tinha “emissões zero”, é verdade, mas estava sujeita aos caprichos do vento, o que a tornava pouco segura e, em muitas situações, exasperantemente lenta e errática. Não foi por acaso que John Darwin tomou como ponto inicial do seu período de análise, a data de vulgarização do uso do vapor na propulsão dos navios: foi o vapor que permitiu encurtar tempos de viagem, por água e por terra, e diminuir grandemente a imprevisibilidade que durante anos limitara o comércio. O vapor permitiu subir rios cuja corrente os tornava inacessíveis à navegação à vela; atravessar o Índico em qualquer altura do ano, sem estar dependente do calendário das monções; tomar rotas mais directas, em vez de ziguezaguear pelo oceano para aproveitar o regime de ventos favorável; garantir entrega de mercadorias numa data razoavelmente precisa. A libertação do transporte marítimo dos caprichos do vento foi decisiva para o transporte de carga perecível e, em particular, de carga viva. A navegação a vapor ficou também indissoluvelmente ligada à construção de grandes canais marítimos e fluviais que permitiram significativos encurtamentos das rotas, já que a navegação em canais tão estreitos e longos como os de Suez e do Panamá é impraticável com navios à vela de grandes dimensões, a não ser que sejam rebocados.

Canal do Suez, 1869

A máquina a vapor desenvolvida em 1712 por Thomas Newcomen foi aperfeiçoada por James Watt em 1776 e aplicada com sucesso à bombagem (sobretudo em minas de carvão) e como fonte motriz nalgumas indústrias. Em 1783, o Marquês de Jouffroy d’Abbans lançou à água a primeira embarcação movida a vapor, o Pyroscaphe, mas foi preciso mais algum tempo até que o barco a vapor passasse da fase experimental à aplicação comercial, com o North River Steamboat (mais conhecido por Clermont), com que, em 1807, Robert Fulton iniciou o transporte regular de passageiros no Rio Hudson, entre Nova Iorque e Albany.

Uma réplica do Clermont, fotografada em 1909

Daqui em diante a evolução foi mais rápida: em 1813 teve lugar a primeira viagem marítima a vapor, entre Leeds e Yarmouth, na Grã-Bretanha; em 1821, foi lançado à água o Aaron Manby, o primeiro vapor com casco de ferro; em 1819, o vapor americano Savannah foi o primeiro a cruzar o Atlântico, entre Savannah, na Geórgia e Liverpool. 1829 foi marcado pela vitória da Rocket, de Robert Stephenson, no concurso para locomotivas a vapor destinadas a operar na linha Liverpool-Manchester, cujo funcionamento regular teve início em 1830. Este foi também o ano em que a Companhia das Índias Orientais lançou “um serviço regular de navios a vapor de Bombaim para o Suez para transportar o seu correio (e alguns passageiros) através do Egipto para a Europa” (Darwin).

O Great Western, o primeiro navio a vapor concebido para viagens transatlânticas, entrou ao serviço em 1838. Quadro por Joseph Walter, 1845

A superioridade do navio a vapor não impediu que continuassem a ser construídos navios à vela e até que a sua tonelagem total continuasse a crescer pela Era do Vapor a dentro, atingindo um pico de 13 milhões de toneladas em 1880; só na viragem dos séculos XIX/XX é que a tonelagem total de navios a vapor excedeu a dos veleiros. Em 1910 os veleiros tinham entrado em declínio e a tonelagem de navios a vapor aumentara para 22 milhões de toneladas.

No dealbar do século XX, os vapores de passageiros já tinham ganho formidável dimensão e sofisticação: o France, encomendado pela Compagnie Générale Transatlantique e lançado à água em 1910, deslocava 24.000 toneladas e possuía interiores tão luxuosos que ficou conhecido como “Versailles do Atlântico”. Na imagem, o Grande Salão

O fado de Lisboa

Embora o foco do livro esteja em 1830-1930, Darwin providencia um elucidativo preâmbulo de cerca de 80 páginas em que descreve a evolução do comércio marítimo e das cidades portuárias desde a Antiguidade Clássica ao início do século XIX, com ênfase na “Era Colombiana”, ou seja, o período de expansão colonial europeia que se seguiu às navegações de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo.

Esta vista de Lisboa, incluída na Crónica de D. Afonso Henriques (c.1500-1510), por Duarte Galvão, é a mais antiga imagem conhecida da cidade

O porto de Lisboa, que tem a seu favor excelentes condições naturais, assumiu relevância mundial na viragem dos séculos XV/XVI, mas entrou rapidamente em declínio, em parte como resultado do período que Portugal passou sob domínio espanhol, que permitiu que a Inglaterra, a Holanda e a França se apoderassem (nalguns casos temporariamente, noutros definitivamente) de alguns dos seus territórios, fortalezas e feitorias, bem como das rotas comerciais e áreas de influência. As Guerras Napoleónicas e o prolongado exílio da corte portuguesa no Brasil vieram diminuir ainda mais a importância de Lisboa, de forma que no bloco principal do livro, referente ao período 1830-1930, a cidade só é mencionada pontual e acessoriamente.

A pouca relevância de Lisboa manteve-se até ao nosso tempo: embora tenha ganho importância nos anos pré-pandemia como porto de cruzeiros, é, no domínio das mercadorias, o 3.º porto português, atrás de Sines (que é o 21.º porto de contentores da Europa e representa mais de metade do movimento portuário de mercadorias em Portugal) e de Leixões.

Cais da Rocha do Conde d’Óbidos, Lisboa, década de 1920

Acontece que Lisboa e o seu “Hinterland” nunca foram origem de um grande volume de produtos de exportação e os portugueses nunca foram suficientemente abastados e numerosos para gerar um grande caudal de importações. Como escreve Darwin, já antes da viagem pioneira de Vasco da Gama, Lisboa “mostrava como privilégio e patrocínio régios podiam ser transformadas em sólidas vantagens comerciais”, uma vez que na Idade Média os reis portugueses já tinham concedido ao porto “o monopólio da importação de cereais e outros produtos”. O período áureo de Lisboa foi como porto de trânsito do comércio de especiarias, sedas e porcelanas entre o Índico e Extremo Oriente e os consumidores europeus. A vantagem de Lisboa assentava na superioridade portuguesa em tecnologia naval, informação cartográfica e conhecimentos de navegação e, sobretudo, numa bula papal que conferia a Portugal a exclusividade da navegação e comércio no hemisfério oriental, tal como definido nos tratados de Alcáçovas e Tordesillas (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 1: 1498-1580).

A nau Santa Catarina do Monte Sinai (o navio maior, ao centro) era um dos mais poderosos navios portugueses do seu tempo; foi construída em Cochim (Kochi), na Índia Portuguesa, por volta de 1512 e desapareceu numa viagem entre a Índia e Portugal em 1525. Quadro atribuído a Joachim Patinir ou ao seu círculo, c.1540

Quando as potências europeias rivais se colocaram a par de Portugal em termos de tecnologia naval, informação cartográfica e conhecimentos de navegação (por mérito próprio ou através de espionagem) e a bula papal perdeu validade prática – quanto mais não fosse por os países protestantes não reconhecerem a autoridade da Santa Sé – e o conceito de mare clausum (ou “mar fechado”) deu lugar ao de mare liberum (ou “mar livre”, defendido no panfleto homónimo de 1609, do holandês Hugo Grotius), Lisboa perdeu as suas vantagens competitivas e foi estiolando progressivamente, ao mesmo tempo que Amesterdão e Londres cresciam em importância (ver Um Portugal vs. Holanda com quatro séculos e outros duelos: Comércio livre e proteccionismo, parte 2).

No século XVII, Amesterdão afirmou-se como “a cidade rainha da Europa atlântica”, “estação de correios para a correspondência de todo o Norte de Europa” e “capital das informações da Europa” (Darwin). A preponderância holandesa era tal que, apesar da feroz rivalidade entre Holanda e Inglaterra, “muito do comércio da Inglaterra com a Europa [continental] passava [por Amesterdão], uma vez que os comerciantes holandeses tinham o crédito, os contactos e a experiência comercial para superar qualquer concorrente” e “os direitos de importação reduzidos transformaram os Países Baixos no mercado mais aberto da Europa”. Amesterdão tinha ainda outro ponto a seu favor: instituições financeiras eficientes e sofisticadas, geridas em boa parte por judeus que tinham sido expulsos de Lisboa no início do século XVI (ver Regresso a Sefarade: A atribulada história dos judeus ibéricos).

O porto de Amesterdão, por Henrick Cornelisz Vroom, 1630

O sonho de Sines

Mas uma das principais vantagens de Amesterdão era o facto de ficar perto dos grandes mercados consumidores e produtores da Europa e de existirem boas vias de comunicação, fluviais e terrestres, entre o porto e esses centros. O facto de os centros de gravidade da população e da indústria europeias estarem hoje, como no século XVII, localizados muito a norte de Portugal deveria servir para arrefecer os sonhos megalómanos que, periodicamente, são erigidos em torno de Sines. Que vantagem há em descarregar contentores em Sines, se depois é preciso transportá-los ao longo de 2000 ou 3000 Km até aos grandes centros urbanos e industriais da Alemanha, Holanda, Polónia, República Checa, Áustria, Suíça ou Itália, por rodovia (já que as ligações ferroviárias entre Portugal e os territórios a norte dos Pirenéus são débeis e entravadas pela incompatibilidade entre a bitola ibérica e a bitola europeia)? Não é por acaso que os três principais portos europeus são hoje Roterdão, Antuérpia e Hamburgo: a maior parte da população e da indústria da Europa está a um ou dois dias de viagem por estrada ou caminho-de-ferro. Portugal e Itália fazem ambos parte da Europa meridional, mas, por estrada, Turim está a 800 Km de Roterdão e a 2100 Km de Sines – e, de qualquer modo, Turim está apenas a 120 Km de Génova, o maior porto italiano e o 12.º do ranking europeu.

E que produtos de exportação iriam ser carregados em Sines? Frutos vermelhos de Odemira e azeite do Alqueva? A produção anual não bastaria para encher um navio porta-contentores. Poderá argumentar-se que a nossa visão para o país não deverá deixar-se coarctar por conceitos tão tacanhos e caducos como fronteiras e que a área de influência de Sines poderá incluir Espanha, que é uma potência industrial e agrária e um mercado de 40 milhões de consumidores (e mais abonados que os consumidores portugueses). Mas acontece que Espanha está muito bem servida de grandes portos internacionais, com Valência a ocupar o 5.º lugar no ranking europeu de tráfego de contentores, Algeciras em 6.º e Barcelona em 9.º (Sines, recorde-se, é 21.º).

Porto de Algeciras

Há, por outro lado, quem conceba um corrupio de navios-tanque a sair de Sines carregados de hidrogénio “verde”, produzido por electrólise recorrendo a electricidade proveniente de centrais solares alentejanas, mas mesmo que o Alentejo se cubra de painéis fotovoltaicos e seja construída uma “fábrica” de hidrogénio “verde” em Sines, quem garante que esta produção de excederá o consumo nacional e gerará grandes volumes para exportação? A própria ideia de que Sines oferece condições privilegiadas para produzir hidrogénio “verde” é contestável: os únicos requisitos para produzir hidrogénio “verde” são água e electricidade de origem renovável, seja ela de origem solar, eólica, hídrica ou geotérmica, portanto é tão viável produzir hidrogénio em Sines como em Aarhus ou em Linz. Para mais, a electricidade pode ser transportada a grandes distâncias com pequenas perdas, enquanto o hidrogénio tem elevados custos de transporte, pelo que faz sentido que o hidrogénio seja produzido o mais perto possível dos grandes centros de consumo. A ideia de que o Alentejo será o Golfo Pérsico do mundo descarbonizado e que Sines será o grande terminal de “petróleo verde” do mundo tem, salvo reviravolta na economia e na geopolítica, escassa sustentação.

Escreve Darwin que “durante grande parte do longo período até meados do século XIX, as cidades portuárias mais prósperas eram quase sempre entrepostos. Ou seja, dependiam muito pouco do comércio e produtos das suas cercanias imediatas”. Não é, de todo, a situação do século XXI, em que os maiores portos do mundo se inserem em regiões que concentram grandes massas de consumidores e/ou grande produção industrial ou de matérias-primas: são eles Xangai, na China (n.º1 do ranking), Singapura (n.º2), Shenzen, na China (n.º 3), Ningbo-Zhoushan , na China (n.º 4), Guangzhou, na China (n.º 5), Busan, na Coreia do Sul (n.º 6), Hong Kong, na China (n.º 7), Qingdao, na China (n.º 8), Tianjin, na China (n.º 9), Jebel Ali, nos Emiratos Árabes Unidos (n.º10), Roterdão, na Holanda (n.º 11), Port Klang (também grafado “Kelang”), na Malásia (n.º 12), Antuérpia, na Bélgica (n.º 13), Kaohsiung, em Taiwan (n.º 14), Xiamen, na China (n.º15), Dalian, na China (n.º 16), Los Angeles, nos EUA (n.º 17), Tanjung Pelepas, na Malásia (n.º 18), Hamburgo, na Alemanha (n.º 19), e Long Beach, nos EUA (n.º 20).

Sines orgulha-se de ser a terra natal de Vasco da Gama, mas este facto não é susceptível de determinar as rotas comerciais do século XXI.

Xangai, século XXI

O negócio da China

O top 20 dos portos mundiais serve também para tornar evidente uma realidade que a maior parte dos ocidentais tem relutância em aceitar: que o centro económico e populacional do mundo se deslocou da Europa e dos EUA para o Sudeste Asiático. Na verdade, esta preponderância asiática não é inédita: a China e a Índia foram, durante séculos, as maiores potências económicas do mundo e só começaram a perder fulgor nas primeiras décadas do século XIX, quando a Revolução Industrial ganhou impulso na Europa e EUA.

A atestar a multissecular pujança económica da China está o facto de a Europa sempre ter sido uma ávida consumidora de seda, porcelanas, chá e mobiliário chinês e de, em contrapartida, a China manifestar escasso interesse pelos pífios produtos provenientes da Europa. Deste modo, os europeus que comerciavam com a China não tinham outro remédio senão pagar os produtos chineses com ouro e, sobretudo, prata. Foi assim que as fabulosas quantidades de prata extraídas da América sob domínio espanhol acabaram, atravessando directamente o Pacífico ou passando por intermediários europeus, por ir parar à China.

Quando as minas de prata bolivianas se esgotaram, os britânicos, que entretanto tinham tomado o lugar dos portugueses como força dominante no comércio com a China, tiveram de buscar uma alternativa para pagar as mercadorias chinesas – e encontraram-na no ópio (ver Em inglês nos entendemos (ou não): Comércio livre e proteccionismo, parte 3). A Grã-Bretanha não só promoveu o seu cultivo em grande escala na Índia como incentivou o seu consumo generalizado na China, recorrendo mesmo à força quando as autoridades chinesas, alarmada ao ver uma boa parte da sua população nas garras da toxicodependência, começou a apreender os carregamentos de ópio aos comerciantes ingleses. A intervenção britânica redundou na derrota da China e na aceitação por esta das condições leoninas impostas pela Grã-Bretanha – nomeadamente o levantamento de muitas da restrições ao comércio que as autoridades chinesas sempre tinham imposto aos europeus.

Os navios a vapor da Companhia das Índias Orientais destroem os juncos da armada chinesa, num recontro na Baía de Anson, no delta do Rio das Pérolas, a 7 de Janeiro de 1841, durante a Primeira Guerra do Ópio (1839-42). Quadro de Edward Duncan, 1843

Embora o impulsionador do infame comércio “chá-por-ópio” fosse a toda-poderosa Companhia das Índias Orientais, com a conivência do Estado britânico, estas entidades sempre trataram de manter uma ténue fachada de decência, pelo que o ópio era vendido a intermediários britânicos, de pequena e média dimensão, que, por sua vez, o transaccionavam com comerciantes chineses, a quem cabia a venda a retalho. Para se ter ideia do volume de ópio que entrava na China a coberto deste expediente hipócrita, bastará dizer que a droga foi, durante parte do século XIX, o “sustentáculo da prosperidade” (a expressão é de Darwin) de grandes portos como Bombaim, Calcutá, Singapura, Hong Kong e Xangai.

Rule, Brittania!

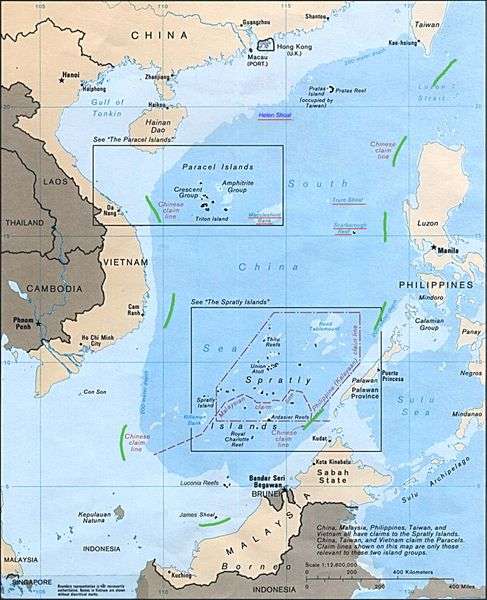

A Era do Vapor não só fez a China perder o estatuto de potência económica n.º 1, que detivera durante séculos, como a tornou vítima do bullying movido pelas potências da Europa Ocidental, pela Rússia e pelo Japão, que, entre meados do século XIX e meados do século XX a submeteram a todo o tipo de agressões, imposições e esbulhos de riqueza e território. Agora que se reergueu como potência económica e militar, a China parece disposta a recuperar o seu antigo prestígio e dominância, e tornou-se, por sua vez, num bully, ameaçando os países vizinhos e reclamando – por vezes com argumentos fantasiosos – territórios e zonas económicas exclusivas.

Territórios no Mar do Sul da China sobre os quais a China reclama soberania: a Linha dos Nove Traços (a verde) demarcada pela China é rejeitada pelo Vietnam, Malásia, Indonésia, Filipinas e Taiwan

Em resposta a este novo contexto geopolítico, em Setembro de 2021 a Austrália, o Reino Unido e os EUA assinaram o AUKUS, que foi apresentado como um pacto genérico de segurança relativo à região do Indo-Pacífico, mas cujo propósito (não exp0licitado) é a contenção da China. A Austrália é uma potência do Indo-Pacífico e os EUA têm exercido desde a II Guerra Mundial o papel de Globocop, mas o que terá levado a Grã-Bretanha a envolver-se neste pacto se já não administra territórios no Indo-Pacífico – a sua última possessão, Hong Kong, foi devolvida à China em 1997 – e fica situada no lado oposto do Globo?

Vista de Hong Kong, c.1860-65

Acontece que, agora que o Brexit a “libertou” do “espartilho” da União Europeia, a Grã-Bretanha tem intenção de regressar ao tempo em que era uma potência temida em todo o mundo e o primeiro-ministro Boris Johnson parece pretender que a política externa britânica siga as coordenadas que traçara em Global Britain, um manifesto que apresentara em 2016 (quando ainda era deputado) e que enferma de “nostalgia imperial”.

No apogeu do Império Britânico, que teve lugar na viragem dos séculos XIX/XX, não só o domínio britânico se exercia directamente sobre vastos territórios espalhados por todo o mundo, como a Grã-Bretanha era ainda capaz de impor os interesses do Estado e das companhias britânicas aos governantes de países formalmente independentes – Darwin refere que em 1890, o presidente do Uruguai se queixava de que o seu papel era o de “um gerente de uma grande fazenda cujo conselho de administração se encontrava em Londres”.

Butler’s Wharf, Londres, viragem dos séculos XIX/XX

Para lá de a Grã-Bretanha ser então detentora de um império onde o sol nunca se punha e a potência naval n.º1 (quer na marinha mercante quer na marinha de guerra e com larga margem a separá-la dos rivais), Londres era “a cidade-rainha da era do vapor” (Darwin). Este estatuto resultava de a cidade constituir não apenas “um grande mercado para produtos de todo o mundo”, dotada de “uma grande estrutura comercial para alugar e encher navios, obter seguros marítimos e gerir a venda das mercadorias importadas”, mas de ser também o centro do mundo financeiro: nas vésperas da I Guerra Mundial, “era a fonte de cerca de metade do investimento estrangeiro no mundo”, “um terço de todos os títulos cotados em bolsa no mundo era negociado em Londres” e era generalizado o uso da “nota esterlina – uma nota de crédito amortizável em Londres – para trocas comerciais em grande parte do mundo (a função preenchida hoje pelo dólar dos EUA)” (Darwin).

Victoria Dock, Tanjong Pagar, Singapura, na década de 1890, quando este território era uma possessão britânica

O programa Global Britain parece ter a intenção de fazer reviver estes tempos de glória, não parecendo dar-se conta de que o mundo de 2021 é radicalmente diferente do mundo do início do século XX, de que o poder militar, económico e financeiro da Grã-Bretanha é uma sombra do que foi e de que alguns países “irremediavelmente atrasados” que viviam subjugados aos ditames e caprichos das potências europeias se converteram em potências económicas. E tão influentes e poderosos estes países se tornaram e tão vertiginoso foi o declínio da economia britânica desde o final da Era do Vapor, que algumas das empresas britânicas mais prestigiadas estão hoje nas mãos de grupos empresariais das “ex-colónias”.

A ambição de Boris Johnson de restabelecer o estatuto da Grã Bretanha como actor global torna-se ainda mais descabida face à sua incapacidade para assegurar o abastecimento regular dos supermercados e das bombas de gasolina no seu próprio país e para manter a integridade territorial da Grã-Bretanha, ameaçada pela vontade de secessão da Escócia, que dá mostras querer voltar a fazer parte da União Europeia, e pela periclitante situação da Irlanda do Norte, a quem o acordo de saída da UE deixou dilacerada entre a pertença ao Reino Unido e a continuidade territorial e social com a República da Irlanda.

O conceito de Global Britain assenta em leituras equívocas do presente e do passado. Por um lado, não compreende que a presente relação de forças entre a Grã-Bretanha e o mundo nada tem a ver com a que vigorava no reinado da Rainha Vitória. Por outro, Johnson parece estar convencido de que, no tempo áureo do Império, a Grã-Bretanha acumulou pelo mundo fora um capital de prestígio e gratidão, quando na verdade o seu comportamento prepotente, arrogante e sobranceiro gerou uma infinidade de ressentimentos. E entre as nações com mais razões de queixa está a China, que tem ainda bem presentes as humilhações que lhe foram infligidas pelos britânicos; é compreensível que a última nação do mundo de quem a China esteja disposta a receber lições sobre “contenção de ambições imperiais” seja a Grã-Bretanha.

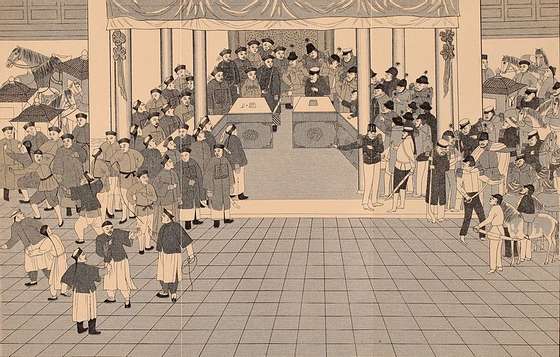

Assinatura da Convenção de Pequim, a 24 de Outubro de 1860, entre o príncipe Gong (ou Kung), representando a China, e Lord Elgin, representando as potências ocidentais. A convenção pôs termo à Segunda Guerra do Ópio e nela, entre outras cedências, a China entregou à Grã-Bretanha Hong Kong e parte da Península de Kowloon

A superioridade do homem branco

A introdução da tecnologia do vapor não se limitou a aumentar o volume e velocidade das trocas, a abrir novos mercados e acrescentar novos produtos e serviços ao comércio internacional – para Darwin “o elemento mais penetrante e duradouro da cultura do vapor do Ocidente [foi] a crença de que o poder da sua tecnologia […] confirmava a posse ocidental de uma permanente superioridade cultural, evolutiva e racial sobre o mundo não-ocidental”. Esta mentalidade, aliada à desconfiança mútua com que as potências europeias se olhavam – temiam que “quem não agisse rapidamente para garantir uma zona de expansão podia ficar permanentemente excluído de futuras fontes de riqueza, numa espécie de cerco económico” – teve o efeito de exacerbar o imperialismo europeu, procurando cada uma das potências abocanhar os nacos mais apetecíveis do mundo extra-europeu e assegurar para os seus consórcios comerciais e industriais direitos exclusivos de comércio nas mais remotas regiões.

Capa de panfleto francês que narra, em termos heróicos, a marcha do capitão Jean-Baptiste Marchand rumo a Fashoda – este remoto povoado no Nilo Branco (hoje no Sudão do Sul) foi o palco, em 1898, de um incidente entre forças francesas e anglo-egípcias que, embora não tenha envolvido derramamento de sangue, representou um pico de tensão na disputa entre França e Grã-Bretanha pela bacia do Nilo Superior; a expedição francesa, em franca inferioridade numérica, foi forçada a recuar e a Grã-Bretanha assegurou o domínio do Sudão

Neste frenesim de sofreguidão, os únicos limites advinham das aspirações das potências rivais – as nações e povos extra-europeus em disputa eram tão “inferiores” que não se esperava que tivessem alguma palavra a dizer no seu esquartejamento. As palavras proferidas em 1903 pelo conde Sergei Witte, que foi um dos mais influentes estadistas russos entre 1892 e 1906, são elucidativas do estado de espírito europeu: “Os países mais inertes [da Ásia] serão vítimas dos poderosos invasores […] O problema de cada país [europeu] é obter a maior herança dos Estados orientais ultrapassados, sobretudo do Colosso chinês”.

“Não há lugar a críticas”, cartoon de 1898, da autoria de Louis Dalrymple: Enquanto a Rússia, a França, a Alemanha, o Japão e a Grã-Bretanha repartem entre si o “bolo” da China, o Tio Sam prepara-se para devorar Cuba (no prato), as Filipinas (a garrafa sobre a mesa) e Porto Rico (a garrafa no gelo, è esquerda), que conquistara a Espanha em 1898. John Bull olha para o Tio Sam com ar condescendente e admoesta os parceiros que estão a retalhar a China e olham reprovadoramente para o Tio Sam: “Por que estão tão irritados? Não podemos censurá-lo por fazer um lanche ligeiro enquanto nós nos banqueteamos!”

Na viragem dos séculos XIX/XX, “apesar das suas rivalidades, as potências europeias achavam todas que o lugar do seu continente no centro do mundo era mais certo do que nunca. O rumo da globalização do vapor confirmara a superioridade comercial, financeira, científica e tecnológica da Europa e do seu anexo ocidental na América do Norte. Em vez de igualar os níveis de vida e riqueza, a globalização do vapor aumentara a divergência entre o Ocidente e os ‘Outros’” (Darwin).

Ora, o processo de globalização da viragem dos séculos XX/XXI teve (e está a ter) o efeito inverso, pelo menos no que à Ásia Oriental diz respeito. As nações asiáticas que no século XIX foram forçadas pelo Ocidente, sob ameaça de canhão, a entrar no jogo da globalização e a seguir as regras definidas pelo Ocidente, tornaram-se adversários formidáveis e começaram a fazer frente a um Ocidente entorpecido pela presunção da sua superioridade – e a lista dos 20 maiores portos do mundo acima apresentada é um eloquente comprovativo do novo equilíbrio de forças. As massas da Europa e EUA, que nunca contestaram a globalização enquanto esta lhes foi favorável, sentem-se ameaçadas e traídas agora que a globalização tende a restabelecer o equilíbrio dos níveis de vida e riqueza entre Ocidente e Oriente, e saem para as ruas clamando pela reversão da globalização e pelo desmantelamento do Grande Capital apátrida que a promove, e advogando um regresso à auto-suficiência nacional – uma posição que consegue o milagre de pôr de acordo Marine Le Pen e Jerónimo de Sousa.

Activistas da ATTAC (Associação pela Tributação das Transacções Financeiras e Acção Cidadã) em manifestação anti-globalização em Rostock, Alemanha, Junho de 2007

O imperialismo do século XVI assentava na ignorância, no fanatismo religioso, no obscurantismo e na irreflexão dos navegadores, conquistadores e mercadores europeus, que não parecem ter perdido muito tempo a meditar na justiça e ética dos seus actos: era “óbvio” que os europeus “civilizados” tinham direito a fazer o que bem entendessem de povos “selvagens” e “primitivos”, que pareciam não ter mais discernimento do que as crianças. Mas o imperialismo da viragem dos séculos XIX/XX, que não foi menos brutal e foi mais abrangente, apresentava-se como tendo fundamento científico, era premeditado e planeado e era explicitamente enquadrado e legitimado por artigos de opinião, estudos e maduras reflexões dos mais proeminentes pensadores e estadistas europeus – o que o torna ainda menos desculpável do que o imperialismo do século XVI.

Escreve Darwin que “uma influente corrente de investigação etnográfica afirmava que os povos ‘aborígenes’ nas Américas e na Australásia […] eram ‘raças moribundas’, cujo desaparecimento era triste, mas inevitável”.

Encontramos uma concretização desta tenebrosa e implacável mundividência no escritor e pensador britânico H.G. Wells: em Anticipations of the reactions of mechanical and scientific progress upon human life and thought (1901), perante o admirável mundo novo que o “progresso mecânico e científico” então estava a criar, Wells interroga-se sobre o que fazer dos “enxames de criaturas pretas, castanhas, brancas-sujas e amarelas, que não se enquadram nos novos padrões de eficiência? Bem, o mundo é o mundo, não uma instituição de caridade e estou convicto que eles têm de ir. […] Não sendo capazes de desenvolver uma identidade sã, vigorosa e distinta, só lhes resta definhar e desaparecer”.

Pela mesma altura, em 1885, o estatístico britânico Robert Giffen previa que, graças à “superioridade genética” do homem branco, “a população da Europa ultrapassaria os 1000 milhões e seria ‘muitíssimo maior’ do que as populações da Índia e da China”.

A realidade do início do século XXI não poderia ser mais diferente, com a Índia e a China a rondar os 1400 milhões de habitantes cada uma e o conjunto dos países do Sudeste Asiático (no sentido restrito) a somar mais de 650 milhões e com forte tendência ascensional, enquanto a Europa (somada à Rússia) está estagnada nos 750 milhões de habitantes, tem taxas de crescimento populacional que só não são nulas devido à imigração maciça de não-brancos, está cada vez mais envelhecida e tem a pairar sobre si o espectro do “Inverno demográfico”, um temor constantemente alimentado por jornalistas, opinadores, políticos e estadistas de todos os quadrantes políticos, e que convoca cenários de cidades desertas ou “tomadas” por gente de pele escura ou amarela.

A globalização da Era do Chip poderá estar a ser benéfica para o mundo como um todo, mas do ponto de vista de muitos europeus, ameaça com empobrecimento, declínio e diluição de identidade no meio de “hordas” de migrantes.