Índice

Índice

Quando se entra no Cemitério Militar de Arlington, localizado perto do centro de Washington D.C., são vários os avisos espalhados a avisar para a solenidade que o local deve inspirar. É apresentado como “o santuário mais sagrado da América”: é ali que estão os restos mortais de mais de 14 mil militares norte-americanos, a maioria dos quais mortos em combate, razão pela qual é frequentemente apelidado de “solo sagrado”. Sob jurisdição direta do Exército norte-americano, este pede aos visitantes que ali “se comportem com dignidade e respeito em todos os momentos”.

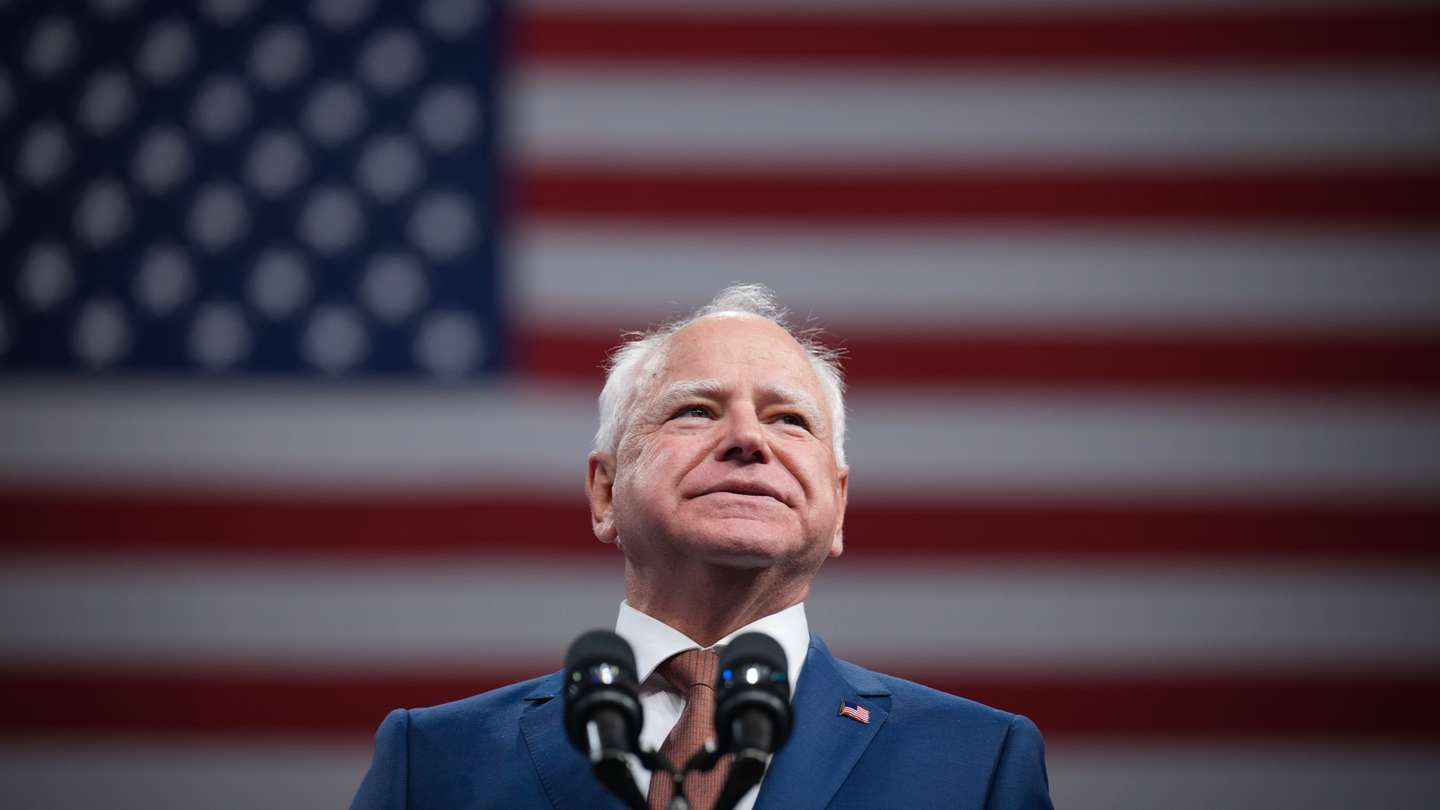

Uma visita do candidato presidencial republicano, na passada semana, foi vista por muitos veteranos como não tendo cumprido esses pedidos. Donald Trump foi com a sua equipa, acompanhado de familiares de soldados que morreram num atentado do Estado Islâmico durante a caótica retirada das tropas americanas do Afeganistão, para prestar homenagem a esses mesmos militares. Até aqui, tudo normal: o antigo Presidente planeava depositar uma coroa de flores na chamada Secção 60 — a mais recente de todo o cemitério e onde estão enterrados os soldados que morreram nas guerras do Afeganistão e do Iraque — e assim fez. O problema foi depois.

A notícia saiu primeiro na National Public Radio, escrita por dois jornalistas que acompanham há anos temas militares. Citava uma fonte que garantia que a visita acabou envolta numa “altercação” entre dois membros da campanha de Donald Trump e uma funcionária do cemitério. Em causa estaria o facto de responsáveis da campanha estarem a fotografar e a filmar o momento — algo expressamente proibido a candidatos eleitorais, de acordo com as regras do local. A campanha de Trump alegou que tinha sido dada autorização e declarou que a funcionária estava “claramente a sofrer um episódio de doença mental”. Na conta de TikTok de Trump, foi publicado um vídeo do momento na Secção 60.

The Trump campaign shot this at Arlington National Cemetery on Monday and posted it on TikTok. In an interview on Friday, Trump said, "I don't know who did it," suggesting the Gold Star parents who invited him might have published it. "It could have been them." pic.twitter.com/cVj736T9CR

— Jamie Dupree (@jamiedupree) August 31, 2024

Dias depois, o Exército — que raramente se pronuncia publicamente sobre questões que possam afetar uma eleição — emitiu um comunicado onde traçava um retrato diferente: os presentes, relembra a instituição, “estavam cientes da lei federal” que os impedia de levar a cabo “atividades políticas no local”. “Uma funcionária que tentou fazer com que essas regras fossem cumpridas foi empurrada abruptamente”, podia ainda ler-se no comunicado.

A situação ganhou contornos tais que o assunto se arrastou ao longo de dias, com críticas a chegarem de todos os lados. “Há muitos espaços apropriados para se fazer política. Arlington não é um deles”, sentenciou Allison Jaslow, CEO da Associação de Veteranos do Iraque e do Afeganistão. Perante o argumento das famílias que acompanhavam Trump e que garantiram ter sido elas a pedir que o momento fosse registado, Jaslow e muitos outros veteranos mantiveram-se intransigentes. “Qualquer candidato que espere ser eleito para um cargo, sobretudo um que espera vir a ser Comandante-em-Chefe, não deve confundir-se sobre isso, nem esconder-se atrás de membros da nossa comunidade para justificar ter feito politiquice num solo sagrado como aquele.”

O mesmo disse claramente ao Observador o tenente-coronel Frederick Wellman: “Continuo zangado desde que saíram as primeiras fotografias de Trump em frente às campas dos nossos que tombaram, enquanto sorria e levantava o polegar como um idiota”. Militar veterano com mais de 20 anos de experiência, Wellman, que combateu no Iraque, envolveu-se na política em 2020, quando se juntou ao Lincoln Project (movimento fundado por republicanos anti-Trump) e, desde então, tem apoiado os candidatos presidenciais democratas. “Passei horas infindas em Arlington. Perdi homens em combate. É difícil imaginar [outra coisa com a] santidade de Arlington e, em especial, da Secção 60 — onde estão enterrados os nossos mortos da Guerra Mundial contra o Terror.”

▲ Donald Trump esteve no cemitério de Arlington, mas acabou por ser filmado numa zona onde era proibido

NurPhoto via Getty Images

Daí à polémica saltar para a arena grande da política, não demorou muito. O candidato republicano a vice-presidente J.D. Vance — também ele um veterano de guerra — saiu em defesa de Trump e atacou a adversária Kamala Harris, apesar de esta à altura ainda não se ter pronunciado sobre o tema. Mas perante isso, a candidata democrata reagiu com palavras violentas contra Trump, acusando-se de não cumprir o “dever sagrado” de demonstrar “respeito e gratidão” pelos veteranos de guerra. Congressistas dos dois partidos lançaram ataques mútuos. E o próprio antigo Presidente defendeu-se, dizendo que não necessita deste tipo de “publicidade” e acusando Kamala Harris de ter abandonado as famílias daqueles soldados à sua sorte.

Num país onde há mais de 16 milhões de veteranos de guerra e outros tantos familiares de militares que morreram em combate, o tema tem potencial para afetar uma eleição onde Donald Trump e Kamala Harris estão taco a taco nas sondagens. A impressão que militares e civis têm dos candidatos a “Comandante-em-Chefe” sempre teve relevância em todas as campanhas presidenciais nos Estados Unidos. Mas será que hoje, num momento em que o país não tem soldados a combater em nenhuma guerra, este pode ainda ser um tema decisivo?

Uma “manobra partidária” do candidato contra “as guerras eternas” — mas que pode não lhe custar apoio eleitoral

Primeiro que tudo, tentemos compreender por que razão o caso da visita de Trump a Arlington provocou tanta agitação, levando até a um comunicado raro do Exército. Marybeth Ulrich, especialista em relações entre civis e militares da US Naval War College, tenta resumir ao Observador: “Bem, em primeiro lugar, há regras para todas as campanhas políticas. Uma delas é que eventos de campanha não podem ter lugar em nenhum espaço de jurisdição federal, seja o Cemitério, seja o edifício onde eu trabalho, por exemplo”, nota. “Para além disso, o Cemitério tem o seu próprio regulamento, não permitindo qualquer ação do género e especificando que não podem ser tiradas fotografias de campanha ali. E toda a informação que tem saído diz que eles não tinham autorização para o fazer, até porque Arlington nunca a iria conceder. Daí que a funcionária lhes tenha dito especificamente que não o podiam fazer.”

Para além das regras e regulamentos, há também um fator emocional nesta atitude, como sublinha outro especialista em relações civis e militares — desta vez um civil: “Como o Presidente Lincoln explicou de forma tão bela no discurso de Gettysburg, os americanos veem os cemitérios militares como ‘solo sagrado’, porque eles servem para honrar aqueles que ‘entregaram a última medida de devoção total’ em nome do país”, sublinha ao Observador Peter Feaver, professor da Universidade de Duke.

“Se o antigo Presidente Trump tivesse ido apenas fazer a visita, depositar a coroa e nada mais, não provocaria qualquer comentário. Mas ele e a sua equipa transformaram a visita num evento de campanha, numa manobra partidária que violou o regulamento”, acrescenta. “E depois acrescentaram a isso um insulto, ao alegar que a funcionária maltratou a equipa, quando ela estava apenas a tentar fazê-los cumprir as mesmas regras que todos são obrigados a cumprir.”

As réplicas do evento ainda se fazem sentir à maior magnitude, mais de uma semana depois. Esta terça-feira, Jimmy McCain, militar e filho do senador norte-americano e veterano da guerra do Vietname John McCain, declarou publicamente que, após este acontecimento, tinha decidido registar-se como eleitor democrata e anunciar publicamente o seu apoio a Kamala Harris. A relação de Trump com McCain sempre foi complicada (Trump não foi sequer ao funeral do senador) e ilustra a também complicada relação entre o candidato e os militares. Em 2015, Trump declarou num evento de campanha que considerava que McCain — ex-candidato presidencial republicano contra Barack Obama, que passou oito anos como prisioneiro de guerra no Vietname — “não é um herói de guerra”. “Foi capturado. Gosto de pessoas que não são capturadas”, afirmou.

Não foi a única declaração polémica de Trump relativamente aos veteranos de guerra. E, no entanto, o candidato conseguiu o apoio da maioria deles na eleição de 2016: 61%, segundo sondagens do New York Times à altura. Uma posição que o professor Feaver explica com dois elementos. O primeiro é o facto de a maioria dos veteranos e das suas famílias serem tradicionalmente mais conservadores e próximos do Partido Republicano: “Todos os republicanos ao longo dos últimos 30 anos tiveram sempre vantagem junto dos veteranos”, afirma. “Grande parte desse apoio é apenas por lealdade partidária.” Mas a isso, somaram-se algumas das propostas feitas pelo candidato na campanha de 2016, como a defesa do “aumento dos gastos com a Defesa, algo também muito popular junto dos veteranos”.

Mas, mais do que isso, Trump sempre teve uma posição crítica das chamadas “guerras eternas” do Iraque e do Afeganistão. E isso pode ter-se tornado num trunfo, ao fazê-lo somar pontos junto daqueles que perderam familiares nessas guerras, muitos deles oriundos das zonas rurais do Rust Belt. É essa a conclusão de um estudo da Universidade do Minnesota e de Boston, por exemplo, que analisou os resultados da eleição de 2016 nos estados onde o número de mortes de militares nessas guerras foi mais elevado: “Se apenas três estados — Pensilvânia, Wisconsin e Michigan — tivessem tido taxas de mortalidade moderadamente mais baixas, cada um deles podia ter dado a vitória aos democratas e enviado Hillary Clinton para a Casa Branca”, afirmam os autores.

Em 2020, porém, o cenário já não foi exatamente assim. À altura, um artigo da New Yorker notava como as sondagens mostravam uma queda de popularidade junto deste eleitorado, passando de mais de 60% de apoio em 2016 para cerca de 45% em 2020. No dia da eleição, mais de 40% dos militares terão votado em Joe Biden, segundo diferentes estudos de opinião.

Neste momento, porém, a situação é mais incerta. Um dos poucos sinais possíveis de analisar é que, até agora na corrida, a campanha de Trump tem conseguido obter mais dinheiro de militares no ativo do que Harris, de acordo com dados da organização OpenSecrets, que monitoriza donativos.

▲ Historicamente, os militares e as suas famílias votam em maioria no Partido Republicano. Em 2020, contudo, o apoio a Trump desceu entre estes eleitores

The Washington Post via Getty Im

Para isso pode também ter contribuído a escolha de J.D. Vance, um veterano de guerra oriundo da Appalachia — que sempre explicou as críticas dos habitantes daquela região às “guerras eternas” —, para candidato a vice. Como relembrava em julho Hugh Hewitt no Washington Post, há quase “800 mil veteranos na Pensilvânia, mais de meio milhão no Michigan e 283 mil no Wisconsin”.

E a militar Maybeth Ulrich acha que, apesar da comoção nacional em torno do caso de Arlington, é pouco provável que o incidente faça algum militar no ativo ou veterano mudar a sua intenção de voto, “já que ninguém quer mudar de lados”. O que pode ser fulcral é a mobilização de abstencionistas. “Isto já não é sobre eleitores indecisos que podem votar num ou noutro. É sobre quem consegue motivar mais a sua base.”

Afeganistão, um problema real para Kamala Harris (apesar de ter começado com Trump)

Donald Trump e a sua equipa estão focados no objetivo para o qual usaram esta visita: relembrar os resultados da retirada do Afeganistão e colar os efeitos da morte dos soldados norte-americanos em Abbey Gate a Kamala Harris. “Há três anos, 13 americanos corajosos e inocentes morreram e isso aconteceu porque Kamala Harris recusou-se a fazer o seu trabalho”, declarou J.D. Vance à CBS, pouco depois do incidente em Arlington.

A estratégia já estava a ser pensada há mais tempo. Na Convenção do Partido Republicano, em julho passado, vários familiares desses soldados subiram ao palco para serem homenageados e para responsabilizarem a administração de Joe Biden (e de Harris) pelas mortes dos seus filhos.

Desde então, têm mantido apoio incondicional a Trump, inclusivamente durante toda a polémica com a visita ao cemitério militar. “Kamala, tu e Joe Biden tomaram a decisão final sobre como sair do Afeganistão. Tu criaste o caos e a confusão para os militares de forma a atingires os teus objetivos”, declarou Darin Hoover, pai de um dos soldados que morreu, num vídeo republicado pelo próprio Donald Trump.

Darin Hoover, Father of Staff Sgt. Taylor Hoover… https://t.co/CHNRzcTa0J pic.twitter.com/ANQaSfjcUs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2024

Ao todo, oito familiares dos 13 militares que morreram em Abbey Gate publicaram vídeos semelhantes. E aqueles que estavam presentes em Arlington naquele dia emitiram mesmo um comunicado conjunto, condenando “as tentativas recentes da vice-presidente Kamala Harris de politizar a visita”. Cheryl Juels, tia de uma das vítimas, explicou que este apoio a Trump se explica por uma razão simples: Biden e Harris, diz “nunca contactaram nenhuma destas famílias”. “A única pessoa que falou com todas as 13 famílias, uma e outra vez, foi Trump”.

Para alguns, é uma estratégia política cínica: “É uma forma de explorar o luto deles”, considera Ulrich. Outros, como o professor Feaver, são menos taxativos: “Alguns pais cujos filhos morreram durante a retirada do Afeganistão culpam as políticas do Presidente Biden pelas suas mortes e isso faz com que se tornem apoiantes partidários de Trump.” Já o veterano Wellman diz que o luto das famílias é individual e diz que “odiaria criticar as famílias”, mas aponta o dedo à “politização da perda deles por Trump e pelos seus apoiantes.” “Eles tinham todo o direito de o convidar para a sua cerimónia privada. Não têm o direito de desrespeitar as leis federais e o regulamento que rege Arlington. Há mais de 400 mil americanos naquele cemitério e milhares de famílias ligadas a eles. Aquelas três famílias não têm o direito de pisar o luto e a privacidade das outras”, acaba por dizer.

A verdade é que, independentemente da legitimidade da ação, a crítica política a Kamala Harris torna-se legítima pelo facto de a própria se ter associado à decisão de Biden. Numa entrevista à CNN em 2021, a vice-presidente disse ter sido “a última pessoa naquela sala” a falar antes de Biden tomar a decisão de retirar as tropas. “Harris está vulnerável na questão de Afeganistão e deve estar”, aponta Peter Feaver. “A forma como a administração Biden lidou com a retirada do Afeganistão deve ser escrutinada de forma crítica e a mensagem à altura não revelou sinceridade e consciência suficientes.”

Para o professor da Universidade de Duke, porém, os democratas também podem retaliar contra essa acusação, relembrando que a decisão inicial de retirar foi tomada durante a administração de Trump: “A retirada foi fortemente influenciada pelo acordo desastroso de paz e cheio de concessões que Trump negociou com os talibãs. Se Harris conseguir desviar as atenções para isso, ajudá-la-ia. Mas ela não pode fugir completamente à responsabilidade.”

A guerra dos vices com experiência militar e o confronto de caráter dos candidatos a Comandante-em-Chefe

A afirmação de Kamala de que foi “a última a falar” na reunião encaixa-se numa estratégia que tem sido entretanto reforçada: a de projetar a vice-presidente — e agora candidata à presidência — como uma figura com extrema influência na política externa da administração Biden. E, por arrasto, ajudar a retratá-la como uma figura capaz de exercer o papel de Comandante-em-Chefe, de líder máximo das tropas norte-americanas.

Como nota o Politico, ao longo dos últimos dias vários democratas sublinharam como Harris tem estado presente em telefonemas de Biden com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, por exemplo, e como ela tem sido “central” na “estratégia para o Indo-Pacífico”, segundo o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan. Um artigo recentemente publicado no site Slate, conhecido pelo seu alinhamento à esquerda, cita várias fontes que garantem que Kamala costuma estar presente nas reuniões do Conselho de Segurança Nacional e no briefing diário ao Presidente. Quando os EUA receberam informações das secretas de que Vladimir Putin tencionava invadir a Ucrânia, terá sido mesmo Harris quem sugeriu que essa informação fosse partilhada num encontro cara a cara com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Se a estratégia de Trump face ao Afeganistão já havia ficado clara na Convenção Republicana, a estratégia de promover Harris como altamente capaz para lidar com questões de Defesa também ficou patente na Convenção Democrata de agosto. O antigo secretário da Defesa e diretor da CIA Leon Panetta afirmou que ela “entende o papel do Exército”: “Para defender o nosso país dos tiranos e dos terroristas, precisamos de Kamala Harris sentada na Resolute Desk”, disse, referindo-se à mesa do Presidente na Sala Oval da Casa Branca.

Mais do que isso, a própria candidata apresentou-se dessa forma no seu discurso, invocando expressões até pouco habituais em candidatos do Partido Democrata. “Como Comandante-em-Chefe, irei garantir que a América tem a força de combate mais forte e mais letal do mundo”, afirmou. Uma atitude que Maybeth Ulrich considera ter um objetivo específico: “Mostrar que ela pode ter esta função. Algo particularmente importante para uma possível primeira mulher Presidente”, diz a investigadora militar, lamentando que isso ainda seja visto como um impedimento para exercer a função para alguns norte-americanos.

▲ Kamala Harris usou o seu discurso na Convenção Democrata para dizer que quer que o Exército americano seja "a força mais letal" do mundo

AFP via Getty Images

No discurso, Harris não se ficou por aí e referiu-se diretamente aos veteranos. “Irei cumprir a nossa obrigação sagrada de tomar conta das nossas tropas e das suas famílias e irei sempre honrá-los e nunca menosprezar o seu serviço e o seu sacrifício”, disse. Mais uma afirmação que não é inocente e onde tentava vincar o contraste com o adversário. Ao longo dos anos, foram várias as afirmações polémicas de Donald Trump sobre os veteranos. Em 2020, um longo artigo da revista The Atlantic imputava-lhe afirmações como a de ter decidido faltar a uma cerimónia num cemitério militar em França porque não se justificava ir a um sítio “cheio de perdedores” ou a de querer recusar ser fotografado ao lado de mutilados de guerra porque “ninguém quer ver aquilo”.

Trump negou ter dito algumas dessas frases, mas o antigo secretário da Defesa Interna, John Kelly, acabaria por vir a público colá-las ao à altura Presidente, anos depois. Incluindo a informação de que, quando ambos estiveram num cemitério militar onde está enterrado o filho do próprio Kelly, Trump terá dito: “Não entendo. O que é que eles têm a ganhar com isto?”

A postura não parece ser exclusiva do período em que esteve na Casa Branca. Trump — que conseguiu evitar a recruta obrigatória para a guerra do Vietname por uma justificação médica de que teria “esporas ósseas” — chegou a comentar no programa do comediante Howard Stern que o seu “Vietname pessoal” foi ter conseguido evitar contrair uma doença sexualmente transmissível durante a década de 1990. E há pouco mais de duas semanas, ainda antes da visita ao Cemitério de Arlington, afirmou publicamente que a Medalha Presidencial da Liberdade (a mais alta condecoração civil) é “melhor” do que a Medalha de Honra (a mais alta condecoração militar) porque quem recebe esta última são pessoas “que estão em muito mau estado ou mortas”.

Ao longo da História, a experiência militar dos candidatos a Presidente e a sua relação com as Forças Armadas marcou muitas das campanhas eleitorais. Harris e Trump parecem estar conscientes disso e talvez isso tenha contribuído para as suas escolhas para a vice-presidência: J.D. Vance, que serviu no Iraque, e Tim Walz, que esteve 24 anos na Guarda Nacional. Um deles será o primeiro eleito a nível nacional a ter cumprido serviço militar de forma voluntária desde Al Gore, vice-presidente de Bill Clinton, como relembra a CNN.

▲ Os candidatos a vice JD Vance e Tim Walz têm ambos experiência no serviço militar

Getty Images

Daí que, nos últimos tempos, grande parte da campanha também esteja a ser consumida pela avaliação da experiência militar de Walz. Várias notícias têm dado conta de imprecisões no seu currículo, como quando deu a entender que esteve em combate “com armas de guerra”, e do facto de se ter reformado com uma patente a que tecnicamente poderia não ter direito. Vance não o tem poupado, invocando o termo “stolen valor” (“valor roubado”, expressão que se refere aos militares que mentem sobre as suas ações no terreno).

“As questões militares vão tornar-se um tema de campanha como nunca vimos antes”, prevê o veterano Wellman. Contudo, o tenente-coronel critica a postura do candidato republicano a vice relativamente a Walz, sublinhando que o democrata teve 24 anos de serviço, independentemente de nunca ter estado numa situação de combate: “Muitos de nós esperamos que J.D. Vance não continue a atacar o serviço de um camarada veterano, mas temos poucas dúvidas de que ele vai continuar.” Já Peter Feaver tem uma visão muito mais crítica: “O governador Walz tem de corrigir a linguagem que usa para descrever o seu serviço militar e, se for caso disso, pedir desculpa e clarificar. Fazer isso e ser mais cuidadoso no futuro é muito mais importante do que qualquer ataque a Trump”, avisa. “Dito isto, os ataques dos republicanos também são minados pelo facto de que Trump e Vance estão muitas vezes aquém dos padrões que os republicanos estão a tentar impor a Walz e Harris [no que diz respeito às Forças Armadas]”.

O frente a frente entre Vance e Walz pode ser o que se destaca para as candidaturas tentarem disputar o voto militar, mas Donald Trump e Kamala Harris assumirão sempre a dianteira, relembra o professor: “Cada candidato a Presidente para ser bem sucedido tem de passar no teste de Comandante-em-Chefe. Ter um passado de serviço militar pode ajudar, mas não é um requisito obrigatório.” A tendência, explica, é até que essa deixe de ser uma realidade dos candidatos, à medida que os tempos da recruta obrigatória do Vietname se tornam mais distantes.

Mas outros padrões para analisar a capacidade de um candidato ser o líder das Forças Armadas mantêm-se. E, nesse teste, nem sempre as posições dos candidatos em temas como a geopolítica e o papel das tropas norte-americanas no palco mundial são as mais decisivas, como explicou o professor Jeffrey A. Friedman no seu mais recente livro The Commander-in-Chief Test: Public Opinion and the Politics of Image-Making in U.S. Foreign Policy (“O teste do Comandante-em-Chefe: Opinião pública e a política de criação de imagem na política externa dos EUA”, sem edição em português). Ali, sublinha como a política de Trump contra as “guerras eternas” não parece ter prejudicado perante os eleitores a sua imagem como um homem capaz de liderar as tropas.

O investigador da Universidade de Dartmouth nota que, para os americanos, a capacidade do Comandante-em-Chefe muitas vezes não se mede tanto pelas propostas, mas mais pela projeção de uma postura forte — e Trump, defende o académico, é o exemplo clássico disso: “Quando os líderes debatem questões de política externa, muitas vezes usam as suas posições como mecanismos para transmitir outras mensagens sobre as suas qualidades pessoais”. Talvez o mesmo se possa dizer sobre uma visita filmada a um cemitério militar. No final, o que fica na mente de muitos pode não ser a violação das regras, mas a postura.