Artigo publicado originalmente em março de 2016 e atualizado após a morte de Fidel Castro

Para algumas famílias, a mesa da cozinha não é apenas um sítio onde se repousam os pratos à hora certa para comer. É também ali, em conversas que se arrastam bem depois de a loiça ser levantada, que se discute política. Assim era na família de Giancarlo Sopo, hoje com 32 anos, filho de um homem que fugiu de Cuba após a revolução — e que só lá voltou como militar norte-americano na invasão da Baía dos Porcos, em 1961 — e de uma mulher que passou grande parte da sua juventude a tentar sair daquela ilha.

Esta mesa de cozinha era, como a de mais de um milhão de cubanos emigrados ou no exílio, na Florida, EUA. Mais propriamente no bairro Little Havana, em Miami. “Quando és um cubano-americano a crescer na Florida, a ideia que te passam é que Cuba é uma mistura de Coreia do Norte com o Haiti”, conta Giancarlo, estratega e assessor de imprensa para empresas e ações políticas, ao telefone com o Observador.

A Cuba apresentada à mesa de Giancarlo era, por exemplo, aquela que motivara a fuga da família do lado do pai rumo aos EUA. O avô de Giancarlo, Rogelio Sopo Barreto, psiquiatra na marinha pré-revolucionária de Cuba, foi capturado e enclausurado pelo exército de Fidel Castro pouco depois do sucesso da revolução, em janeiro de 1959. Dois meses depois, em março do mesmo ano, Rogelio morria numa fortaleza em Havana.

“De repente, a minha família recebe um recado ao dizer que o meu avô se tinha suicidado dentro da sua cela”, refere Giancarlo. “Depois também houve gente que esteve lá e que nos garantiu que ele foi atirado por uma ravina abaixo. Mas nunca tivemos uma confirmação oficial do que se passou. Fosse como fosse, a minha família entrou em pânico. A minha avó ficou horrorizada, o meu pai e a minha tia ficaram completamente devastados.” A decisão de fugir para os EUA foi rápida. Em 1960, a família recomeçou a sua vida em Miami. Edgar Sopo, o pai, só voltou a Cuba uma vez — pouco antes da invasão da Baía dos Porcos, de 17 de abril de 1961, enquanto membro da intelligence norte-americana.

Do lado da mãe, ouvia as histórias de como a família passou doze anos a tentar sair do país. Não era a primeira vez que o fariam — em 1956, já tinham fugido de Cuba em direção à Florida, onde nasceu a mãe de Giancarlo. Quando se deu a revolução, em 1959, voltaram a Cuba. “Pensaram que as coisas iam melhorar, mas depois aperceberam-se rapidamente de que as coisas estavam a ir na direção errada”, diz Giancarlo. Em 1964, o avô tentou fugir, sem sucesso. Depois, inscreveram-se em longas listas de espera para sair do país. Esperaram mais de dez anos. “Passaram anos e anos em que recebiam chamadas para irem ao aeroporto e depois chegavam lá, com as malas feitas, e diziam-lhes que já não havia lugar no voo, ou que tinha sido cancelado. Isto acontecia frequentemente.”

Em 1977, o então Presidente dos EUA Jimmy Carter retomou, de forma limitada, as relações diplomáticas entre ambos os países. Em 1978, os avós maternos e a mãe de Giancarlo, entretanto com 22 anos, conseguiram enfim chegar à Florida. “A família da minha mãe não gostava do governo, mas eles saíram principalmente por razões económicas”, admite, para depois acrescentar: “Na verdade, eu acho que de uma maneira ou de outra toda a gente veio para os EUA tanto por razões políticas como económicas”.

Assim se formava, na cabeça de Giancarlo Sopo, “a mistura de Coreia do Norte com o Haiti”. Por um lado, o autoritarismo reconhecido por todos, mas apenas discutido em surdina; por outro, a escassez de bens e de oportunidades económicas.

Um pouco por tudo isto, Giancarlo nunca quis ir a Cuba. Dizia-se cubano, como é jeito dos norte-americanos dizerem quando se referem aos seus antepassados. Foi criado a falar espanhol, num bairro onde essa era a língua principal. Conhecia a música, os provérbios, a comida, a cultura e as histórias. Por um lado, conhecia Cuba. Por outro, não. Até há pouco tempo, só lá tinha ido uma vez, aos dez anos com a mãe, para visitar a bisavó nos seus últimos anos de vida. Não queria voltar.

“Durante toda a minha vida eu sabia que ser cubano era grande parte da minha identidade, mas nunca passei muito tempo a pensar em ir a Cuba. O meu maior receio era que se eu fosse lá, estaria a dar dinheiro ao regime. Mas na verdade também não estava muito interessado em ir. Os voos eram tão caros que, por aquele preço, eu sempre achei que mais valia ir a Buenos Aires do que fazer uma viagem de 150 quilómetros.”

Até que chegou o dia 17 de dezembro de 2014, em que, um de cada vez, o Presidente dos EUA, Barack Obama, e o Presidente de Cuba, Raúl Castro, anunciaram a retomada do diálogo diplomático entre os dois países. Entre outras coisas, a decisão anunciada permitiria que fossem feitos voos comerciais entre os dois países.

AFP/Getty Images

“Senti uma alegria e uma energia imensas quando ouvi aquele anúncio”, lembra Giancarlo. “Comecei imediatamente a escrever um email ao meu primo em Cuba. Quis saber o que é que ele achava daquilo tudo e ele respondeu-me que estava radiante e que as pessoas nas ruas também estavam para lá de contentes. Nessa altura, pensei: ‘Sabes que mais? Tenho de ir lá’.”

Quando chegou ao aeroporto de Havana para dar início à sua visita de dez dias, a família do lado da mãe esperava-o impacientemente. Pegaram nas malas de Giancarlo e puseram-nas na bagageira de um Lada, um carro de fabrico russo, dos anos 80 e seguiram para a casa onde vivem várias gerações. Prova disso foi ter sido recebido por Elia, tia-avó, de 89 anos, à chegada.

Giancarlo Sopo com a tia-avó, Elia, de 89 anos, na sua primeira visita a Cuba depois de o país de Fidel e Raúl Castro ter retomado as relações diplomáticas com os EUA

Demorou pouco até que o que os separava se esbatesse e se tornasse em proximidade. Como, afinal de contas, acontece com as famílias. “Ao início pedia permissão para ir à casa de banho ou ao frigorífico, mas um dia depois já ia sem problema nenhum”, recorda. Aos 32 anos, Giancarlo voltou a sentar-se à mesa da cozinha da sua família — com a particularidade de esta ser 150 quilómetros para o Sul. E, assim, percebeu que não estava nem no Haiti, nem na Coreia do Norte. Estava em Cuba.

Este foi o trajeto de Giancarlo Sopo, que entretanto já regressou a Cuba outras duas vezes: em novembro de 2015, por ocasião do casamento da irmã, que decidiu dar o nó naquele país tão próximo mas ainda assim desconhecido; e em janeiro.

Domingo, 20 de março de 2016, outro norte-americano fez o mesmo trajeto. Barack Obama, o primeiro Presidente dos EUA a visitar Cuba desde que Calvin Coolidge o fez, em 1928, a propósito de uma cimeira de países do continente americano.

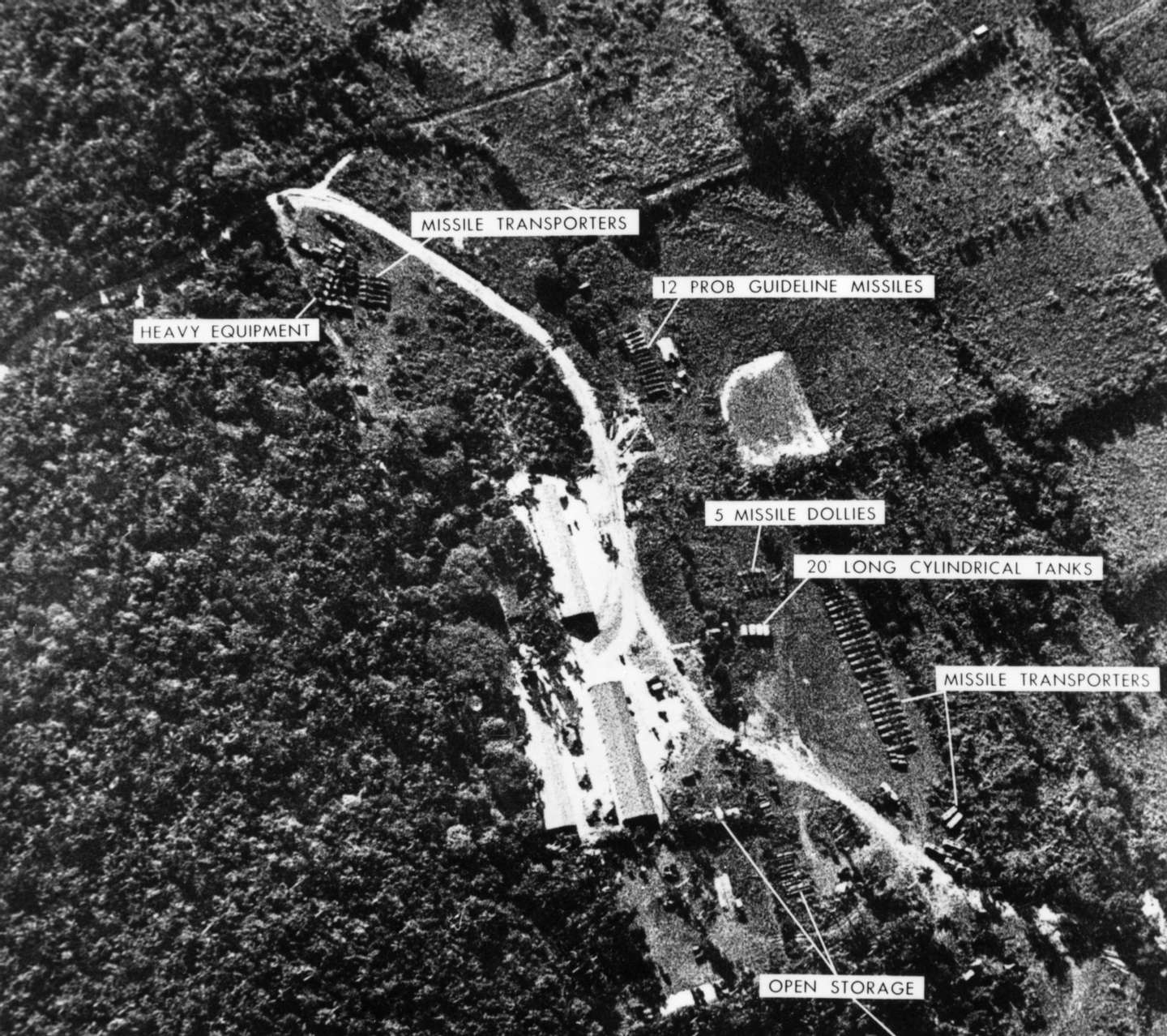

Pouco mais de trinta anos depois, Fidel Castro subia ao poder em Cuba, depois de derrotar as tropas leais do ditador aliado dos EUA Fulgencio Batista. Inicialmente, Castro não se assumia como marxista nem como comunista, mas rapidamente passou a usar esses pergaminhos e tornou-se num dos aliados mais importantes da União Soviética. A Guerra Fria estendia-se às Caraíbas.

▲ Dwight Eisenhower foi o primeiro Presidente dos EUA a cortar as relações diplomáticas com Cuba

AFP/Getty Images

A 3 de janeiro de 1961, o então Presidente dos EUA, Dwight Einsehower, anunciou o corte de relações diplomáticas com Cuba, depois de Fidel Castro ter ordenado a redução da representação diplomática norte-americana em Havana para apenas 11 pessoas. “Esta ação planeada pelo Governo de Castro é apenas o mais recente de uma longa série de ataques, acusações sem fundamento e violações. Há um limite para aquilo que os EUA podem aguentar mantendo o orgulho próprio. Esse limite foi agora atingido”, disse Eisenhower. E embora anunciasse um corte, deixou o desejo de que este não se prolongasse por muito tempo: “A nossa amizade com o povo cubano não foi afetada. A minha esperança e a minha convicção dizem que, num futuro não muito distante, será possível encontrar uma reflexão da normalidade da nossa amizade histórica”.

Na verdade, Eisenhower já tinha imposto um embargo às trocas comerciais com Cuba em 1960. Mas foi o corte de relações diplomáticas em 1961, e o posterior reforço do embargo em 1962 por parte do recém-eleito Presidente dos EUA, John F. Kennedy, que reforçaram a certeza de que aqueles seriam os 150 quilómetros mais distantes do mundo. Mais de meio século depois, Barack Obama quis encurtá-los.

O embargo que os avós querem, mas os netos não

A menos de um ano de entregar as chaves da Casa Branca ao seu sucessor, Barack Obama mostrou-se decidido em deixar um legado duradouro nas relações entre Cuba e os EUA. “Um dos grandes objetivos de Obama é fazer mudanças de política em relação a Cuba tão grandes que o próximo Presidente dos EUA, seja ele quem for, tenha sérias dificuldades em revertê-lo”, diz ao Observador Jorge Duany, diretor do Cuban Research Institute da Florida International University (FIU), em Miami. Naquela altura, Obama tinha razões para dar essa jogada como potencialmente bem-sucedida pois todos apostavam em Hillary Clinton, que já falara contra o embargo: “Temos de substitui-lo por uma abordagem mais inteligente que dê força ao setor privado cubano, à sociedade civil cubana”. Mas do lado dos republicanos, também Trump tinha falado no tema, dizendo que “50 anos é suficiente”.

Entre os “grandes objetivos” de Obama, um destaca-se: o fim do embargo a Cuba. “Os americanos e os cubanos estão prontos para avançar. Acredito que é altura de o Congresso fazer o mesmo”, disse, no discurso de 1 de julho de 2015, que marcou o retomar de relações diplomáticas entre os dois países, referindo-se àquele órgão parlamentar controlado pelos republicanos — maioritariamente defensores do embargo — e sem o qual o bloqueio não pode ser retirado. “Sim, há alguns que querem puxar o relógio para trás e reforçar para o dobro a política de isolamento. Mas já passou tempo suficiente para percebermos que esta abordagem não funciona. Não tem funcionado nos últimos 50 anos. Encerra a América do futuro de Cuba e só piora a vida do povo cubano.”

Segundo uma sondagem de 2014 do Cuban Research Intitute da FIU, 71% dos cubano-americanos acham que o embargo não tem funcionado (42% dizem que “não funcionou de maneira nenhuma” e 29% que “não funcionou muito bem”) e apenas 29% disseram que tem funcionado bem ou muito bem.

Mais interessante ainda é o facto de a maioria dos inquiridos ter dito que está contra o embargo. São 52% os que se opõem ao bloqueio e 48% que estão a favor. É um resultado equilibrado por si só, mas há um fator que provou ser crucial para a formação de uma opinião em relação ao embargo: a idade.

O embargo foi feito no tempo dos avós, que continuam a acreditar nele, mas os netos querem que ele desapareça. Nos inquiridos entre os 18 e os 29 anos, 62% querem o fim do embargo e apenas 8% acham que ele deve continuar. Entre os 30-44 anos e 45-65 anos, a resposta foi igual: 55% não querem o embargo, 45% querem mantê-lo. E só nos mais velhos, acima dos 65 anos, é que foi registada uma maioria a favor do bloqueio: 60% contra 40%.

Já em Cuba, uma esmagadora maioria das pessoas apoia o fim do embargo. Numa sondagem de abril de 2015 feita a 1 200 cubanos, 97% disseram estar a favor do fim do embargo — a mesma percentagem de pessoas que acha que o retomar do diálogo entre os EUA e Cuba é um dado positivo.

▲ Aperto de mão entre Raúl Castro e Barack Obama na Cimeira das Américas, no Panamá, a 11 de abril de 2015

MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

Giancarlo faz parte dos cubano-americanos que está contra o embargo — uma posição que nenhum dos seus familiares mais velhos a viver nos EUA partilha. “Eu consigo compreender porque é que alguém que perdeu tudo em Cuba, e que sofreu debaixo do regime, diga que não quer nada para além de uma política dura em relação a Cuba. Mas cada vez mais acredito que o embargo prejudica todas as pessoas no país à exceção das únicas pessoas que ele procura atingir, que é o regime”, diz ao Observador.

Para Pedro Freyre, advogado cubano-americano de 66 anos que é contra o embargo, a mentalidade que defende o bloqueio é “um resquício da Guerra Fria”. “Para muitas pessoas, é uma questão de honra e de orgulho”, diz ao Observador numa entrevista por telefone, lembrando o que ouvia da sua mãe, que fugiu de Cuba em 1961, quando falavam de política: “Ela dizia-me sempre que eu podia dar-me ao luxo de de ser liberal, porque nunca houve ninguém a pisar-me os pés”.

Para Pedro Freyre, o embargo atingiu “proporções ridículas”. “Cuba tem muito caminho a percorrer em matéria de direitos humanos, mas os EUA tem relações com a China, com o Vietname, com a Arábia Saudita… Temos embaixadas lá, acordos comerciais, falamos com eles a toda a hora, inclusive quando achamos que há algo de errado a acontecer. Sentamo-nos à mesma mesa e falamos”, diz ao Observador. “Por amor de Deus, neste momento os americanos podem viajar para a Coreia do Norte ou para a Arábia Saudita, mas depois precisam de ter uma de doze licenças para poderem ir a Cuba”, queixa-se, referindo-se a uma lista de motivos que, para já, permite aos norte-americanos viajarem para aquele país, incluindo visitas familiares, trabalho jornalístico ou missões humanitárias.

Qualquer “Tom, Dick e Harry” quer investir em Cuba

Existe ainda outro motivo que permite a viagem dos EUA para o seu vizinho a sul e que Pedro Freyre já utilizou dezenas de vezes nos últimos tempos: o estabelecimento de empresas norte-americanas que, respeitando as leis cubanas, pretendam fazer negócio em Cuba. É que Pedro Freyre não é só um advogado de Miami, mas antes sócio da Akerman, uma dos maiores escritórios de advogados da Florida. À semelhança do seu pai, que antes de fugir de Cuba era o representante de empresas norte-americanas na ilha, Freyre é agora descrito pela CNN como “o homem certo” para os americanos que queiram investir naquele país. Em agosto de 2015, Freyre geria os investimentos de 25 empresas norte-americanas — entre estas, sete estão no índice Fortune 500, que junta os 500 maiores negócios dos EUA.

Além disso, Freyre tem sido abordado por membros dos governos dos EUA e Cuba, que o têm procurado neste processo de aproximação entre os dois países.

“Estamos num momento fascinante para fazer negócios em Cuba, isto faz-me lembrar a Oklahoma land rush“, diz, referindo-se à corrida para ocupar terrenos desabitados naquele estado norte-americano. “Qualquer Tom, Dick e Harry [expressão idiomática, semelhante a “Zé-ninguém”] querem saber o que é que se passa em Cuba e como é que eles podem lucrar com isso. O nosso papel é explicar-lhes todas as condicionantes, e depois de fazermos isso a maior parte das pessoas desiste. Mas os poucos que sobram têm-se esforçado muito para fazer alguma coisa”, diz, deixando uma garantia: “Depois da visita de Obama, vamos ver muita gente a regressar aos EUA com negócios fechados. Hotéis, telecomunicações, construção… Um pouco de tudo”.

STR/AFP/Getty Images

Cuba é, cada vez mais, um país aberto ao investimento externo e ao estabelecimento de novas empresas no seu mercado. Tudo isto é gerido pelo próprio regime. “É uma decisão acima de tudo pragmática, que surgiu do facto de o regime se ter apercebido em 1991 que, depois da queda da União Soviética, o modelo puramente ultra-marxista simplesmente não ia poder continuar a funcionar, se é que alguma vez funcionou. E eles foram muito inteligentes ao entenderem-no”, diz Freyre.

Para além dos grandes negócios, Cuba é agora também um país aberto às pequenas empresas — e os cubanos aproveitaram essa mudança. A abertura da economia cubana à pequena iniciativa privada (em áreas como a restauração, os transportes, alojamento turístico e telecomunicações) foi um dos passos mais significativos dados pelo país, desde que em 2010 Raúl Castro, anunciou o atual processo de reformas. Neste momento, estima-se que 500 mil cubanos (dentro de uma população total de 11,3 milhões) trabalhem por conta própria — a maioria é dona de restaurantes e bares, mas também há quem tenha pequenos negócios ligados a telecomunicações ou o turismo.

Na sua primeira visita a Cuba, para além de passear por Havana e aproveitar para conhecer melhor a sua própria família, Giancarlo acabou também por se encontrar com alguns pequenos empresários. “Eu perguntei às pessoas como é que os seus negócios estavam a correr, qual era a relação que tinham com o Governo. E eles diziam-me sempre que não é fácil. Mas também quem é que disse que ter um negócio é fácil? Não é, em parte nenhuma do mundo. E estas pessoas estão a fazê-lo em números que são incríveis para a realidade cubana”, refere.

Para este cubano-americano de 32 anos, a via da mudança de Cuba é por aqui: “Isto, sim, é uma oportunidade que pode ter um impacto significativo nas vidas das pessoas”. Até porque acredita que é aqui que começa a emancipação da sociedade civil cubana: “Neste momento está a haver uma expansão da sociedade civil que é proporcional ao crescimento de pequenos negócios em Cuba. Isto muda as mentalidades das pessoas. Não só lhes tira o medo de agirem, como lhes dá uma hipótese de pensarem para além do Estado. E isto também é a sociedade civil. A sociedade civil não começa só quando as pessoas forem para as ruas de Havana e começarem uma manifestação. Sair do setor do Estado também é um ato fundador da sociedade civil cubana. E isto, de uma forma, é político”. Para dar força à sua ideia, Giancarlo propõe um exercício de imaginação: “Imaginemos que, por qualquer razão, o Estado cubano tira as licenças às pessoas e apropria-se destes pequenos negócios. Eu não tenho dúvidas de que no momento em que isso acontecesse as pessoas iriam para a rua como nunca aconteceu neste anos todos”.

Ainda assim, acima de tudo Giancarlo sublinha que não se pode esperar que Cuba “se transforme da noite para o dia”. “A democracia, como temos visto no Médio Oriente, não nasce das árvores”, graceja. Por isso, acredita que para haver mudança no país “ela tem de partir de dentro”. Mas com um detalhe: “Nós, cá de fora, podemos dar uma ajuda nesse sentido, mesmo que simbólica”.

Foi um pouco essa sensação que Pedro Freyre teve quando esteve presente na cerimónia de reabertura da embaixada dos EUA em Cuba, 54 anos depois. Era 15 de agosto e, debaixo de um sol abrasador e envolto no calor húmido de Havana, o advogado estava sentado a poucos metros do secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Aquele foi o ponto alto do reatar de relações entre os dois países, depois de todas os momentos promissores do passado — do aperto de mão entre Raúl Castro e Obama no funeral de Mandela, às reuniões secretas mediadas pelo Papa Francisco, ao anúncio de 17 de dezembro de 2014. Depois de meio século de costas viradas, ouviu-se o hino de Cuba, John Kerry discursou em inglês e no espanhol possível, e por fim içou-se a bandeira norte-americana ao som do hino dos EUA, tocado por um quinteto do exército yankee.

Simbolismo, portanto. Mas, se é simbolismo que se procura, Freyre prefere referir um outro momento dessa mesma cerimónia. Antes de Kerry entrar em cena e subir ao palco para falar, os cinco homens fardados com a bandeira dos EUA que davam música aos convidados pegaram nos seus instrumentos e tocaram as primeiras notas de uma música tipicamente cubana. Guantanamera, guajira guantanamera…

“Nunca pensei ouvir uma banda militar dos EUA a tocar a Guantamera em Havana”, lembra Freyre.

Lá ao fundo, estava o mar. E, 150 quilómetros depois, um país que outrora foi um inimigo.