Este artigo é a primeira parte da série multimédia “Os Anos de Chumbo das FP-25”, constituída por quatro artigos e três episódios de um podcast especial. Amanhã, leia “Seis interrogatórios e um encontro secreto. O frente a frente que durou meses entre Otelo e um juiz”. Para ter uma experiência multimédia mais completa, veja este artigo num computador.

Quando, na tarde daquela sexta-feira de abril de 1984, os carros começaram a chegar à casa arrendada nas Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, as Forças Populares 25 de Abril já tinham praticamente quatro anos de existência, largas dezenas de assaltos no currículo, mais cinco mortes e um número incontável de feridos — alguns transeuntes, apanhados no sítio errado na pior hora possível, outros empresários ou industriais, ajoelhados à força numa espécie de castigo simbólico por terem cometido aquilo que consideravam ser o pecado do capitalismo. Em alguns casos, em vez de atirarem a matar, os operacionais do grupo terrorista faziam pontaria às pernas, o que funcionava não só como punição direta mas também como aviso a outros patrões ou “inimigos dos trabalhadores”: eis o que vos pode acontecer se não pagarem os salários a horas ou se não reintegrarem os trabalhadores dispensados.

Ao longo do dia, antes de continuarem viagem para a morada na Serra da Estrela que apenas o restrito núcleo responsável pela organização do encontro conhecia, os grupos tinham-se reunido em vários pontos do país. Seguindo o modus operandi das FP-25, deslocavam-se em carros roubados e com matrículas falsas. Como já tinha acontecido duas semanas antes, a 250 quilómetros de distância, numa outra moradia arrendada, mas na praia fluvial de Barca do Lago, em Esposende, os restantes participantes só receberam as coordenadas finais quando chegaram ao primeiro ponto de controlo, de que apenas tinham tido conhecimento 24 ou 48 horas antes.

Uma vez no destino, só depois de os operacionais encarregados da segurança se certificarem de que não havia movimentações suspeitas nem carros da polícia nas imediações — como tinha, aliás, acontecido 15 dias antes, o que fez com que a reunião tivesse sido abortada à última hora — é que os membros das FP-25 tiveram luz verde para entrar na casa, arrendada dias antes por Fernando Rodrigues da Silva, o “Faia”, do comando do Centro.

No interior, foram diretamente encaminhados para os quartos, organizados em camaratas, cada uma por grupo. Daí, só saíam por dois motivos: para comerem as refeições que iam sendo preparadas na cozinha por uma equipa de logística liderada pela operacional Maria Helena Neto, a horas marcadas e desfasadas; e para se reunirem, sempre na cave da moradia e sempre com as caras tapadas por capuzes numerados.

Ouça aqui o primeiro episódio.

Apesar de praticamente todos os elementos se conhecerem e de alguns serem figuras públicas, com vozes facilmente reconhecíveis, a ordem era para que mantivessem os rostos cobertos durante o fim de semana, por motivos de segurança. Nas reuniões, foram identificados por números e as suas intervenções foram registadas em ata através deles, sem qualquer referência a nomes ou apelidos, nem sequer aos pseudónimos que, desde a primeira hora, fizeram também parte do modo de atuação dos operacionais na clandestinidade — alguns respondiam até a mais do que um.

▲ Dez dos capuzes utilizados no Conclave foram encontrados na casa de Vítor Manuel de Castro Ribeiro, o "Bancário"

DIREITOS RESERVADOS

O último grupo a chegar, já perto da 1h da madrugada de sábado, 7 de abril de 1984, foi o de Otelo Saraiva de Carvalho, mentor do Projecto Global que, defenderia o Ministério Público em tribunal um ano mais tarde, tinha nas FP-25 a sua estrutura civil armada (ECA). A Otelo — que, até à morte, em julho de 2021, nunca admitiu ter pertencido às FP-25, mas confessou em tribunal ter estado presente no encontro — foi atribuído o capuz com o número 7.

“Muitos elementos da ECA, que têm uma vida legal, podendo até ser chefes de gabinete de um secretário de Estado ou funcionários superiores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que na vida pública até podem tomar posições conservadoras, não estariam interessados em serem reconhecidos na rua como componentes do Projeto Global”, explicaria o ex-comandante do COPCON na 13.ª sessão do julgamento das FP-25, acrescentando depois, desconcertantemente, que essa nem sequer tinha sido a sua “primeira experiência em participar numa reunião encapuzado”.

Com Otelo instalado no quarto número 4, podia finalmente começar a reunião magna das FP-25, ponto alto de um Processo de Discussão Em Curso (PDEC) que já durava há quase um ano — a semelhança com a sigla PREC (Processo Revolucionário Em Curso), que marcou 1975, não é coincidência. O fim de semana em que cerca de trinta membros do Projeto Global (o Ministério Público nunca conseguiu apurar um número exato) se juntaram debaixo do mesmo teto chegou a ter alguns momentos de tensão: segundo contou em tribunal um dos presentes, João Macedo Correia, o mais importante “arrependido” do processo, César Escumalha e José Manuel dos Santos Gomes, pseudónimo “Zé Lela”, foram dos intervenientes mais inflamados, sempre prontos para “resolver as coisas a murro”. Esta reunião entraria para a história da organização terrorista como o “Conclave”.

Seria a única vez que os líderes das várias componentes do Projeto Global de Otelo Saraiva de Carvalho, que teve representação partidária legal primeiro na OUT (Organização Unitária de Trabalhadores) e a partir de 1980 na FUP (Força de Unidade Popular), se encontrariam para debater passado, presente e futuro da organização.

Para reconstituir não apenas o que se passou no Conclave, mas toda a história da organização terrorista, ao longo de vários meses de investigação, o Observador consultou o processo judicial das FP-25, leu centenas de páginas de documentos, livros, notícias e reportagens publicadas à época, fez mais de três dezenas de entrevistas, a agentes da PJ, procuradores, juízes, advogados, jornalistas, familiares de vítimas e antigos operacionais do grupo, e contactou uma série de outros intervenientes que não se mostraram disponíveis para colaborar, incluindo o próprio Otelo Saraiva de Carvalho, que à data já estava num estado muito fragilizado, agravado pela morte recente da mulher.

Naquele fim de semana de 1984, naquela casa da Serra da Estrela, estiveram representantes da Organização Política de Massas (OPM), a componente político-partidária do Projeto Global (PG); da Estrutura Civil Armada (ECA), cujas ações eram reivindicadas publicamente sob o nome das FP-25; da componente Quartéis, pensada para arregimentar membros entre as fileiras militares, mas que acabou por nunca arrancar verdadeiramente; e da componente Óscar, nada menos do que o pseudónimo de Otelo, que, para além de ter um lugar cimeiro na OPM, era ele próprio uma das quatro componentes do PG.

No final do Conclave, ficou inscrita em ata a necessidade de uma nova reunião — o Projeto estava em crise e três dias não eram suficientes para a resolver. “Dicas corredor, naturais entre componentes que não se encontram. Faltas de solidariedade quando coisas correm mal”, anotou ainda Otelo Saraiva de Carvalho, o número 7, numa de várias folhas A4 que meses mais tarde a Polícia Judiciária lhe viria a apreender, depois de revirar a casa onde morava em Oeiras com a mulher e a sogra.

▲ A 3 de fevereiro de 1981 explodiu uma bomba num ataque das FP-25 à dependência do Banco do Brasil em Lisboa

MANUEL MOURA/LUSA

Mas o segundo encontro nunca chegaria a acontecer. Na altura, já se sabia que havia “traidores” a colaborar com as autoridades e que a iminência de prisões era uma realidade — o que não passava pela cabeça dos líderes da organização é que, em pouco mais de dois meses, no âmbito da Operação Orion, levada a cabo pela Polícia Judiciária, seriam passados mandados de detenção para cerca de sete dezenas de pessoas, incluindo os líderes da FUP, Otelo Saraiva de Carvalho, Pedro Goulart, Humberto Dinis Machado, José da Mouta Liz e Vítor Guinote (que viria a ser, de entre esta lista, o único absolvido do crime de associação terrorista).

Até lá, até ao fatídico dia 19 de junho de 1984, muito sangue haveria ainda de correr em todo o país, em ações ainda mais violentas do que as que até então tinham sido reivindicadas pelas FP-25.

Rogério Canha e Sá, administrador da Gelmar, foi morto a tiro no dia 29 de maio desse ano. Três dias mais tarde foi baleado com gravidade o industrial Arnaldo Freitas de Oliveira, ex-proprietário da vidreira Manuel Pereira Roldão, da Marinha Grande, acusado em comunicados da FUP de estar em Lisboa “a viver dos rendimentos” enquanto centenas de trabalhadores eram despedidos e a fábrica estava à beira da falência.

E, apenas 22 dias após o Conclave, aconteceu o atentado que matou Nuno Dionísio, o bebé de apenas 4 meses vítima da única ação que levou a organização a pedir desculpa — teria sido um “erro”, o bebé não costumava dormir naquela casa de São Manços, nos arredores de Évora, o seu avô, o “latifundiário” que as FP-25 queriam atingir, é que tinha lá morada, explicou o grupo terrorista num comunicado entregue à agência ANOP.

A morte de um bebé de 4 meses: “Erro? Eles queriam era matar-nos a todos”

“Mentiras”, disse na altura Delfina Polido Baptista e volta a dizer agora, 37 anos depois da noite em que acordou com um estrondo na parede do quarto. É essa a palavra que tem escrita na pasta de papel pardo onde guarda até hoje as notícias sobre a morte do filho e é o que responde perante a versão do “erro” com que os operacionais das FP-25 tentaram livrar a face perante a opinião pública depois da morte do seu bebé.

“Como é que foi um erro?! Se não deixassem lá aqueles papéis ainda podiam dizer que tinha sido um erro, mas se os deixaram, a dizer que era retaliação contra o latifundiário, sabendo que ele não morava ali, como é que foi um erro? Foram pôr a bomba precisamente na parede em que sabiam que era o nosso quarto. Só erraram para aí um metro, porque aquilo rebentou no enfiamento da cama do bebé e eles queriam era matar-nos a todos”, acusa. A bomba explodiu à meia-noite e meia, cerca de 30 minutos depois de o marido voltar a casa do café; dormiam todos, o casal e os dois filhos, Sara, de 2 anos, e Nuno, de apenas 4 meses, no mesmo quarto — não havia mais nenhum.

Também é mentira, garante Delfina, que a família tenha recebido ameaças na véspera da explosão; e é mentira que a sua mãe, avó do bebé, tenha morrido de ataque cardíaco depois de saber do atentado. “Quem morreu foi uma vizinha que era muito nossa amiga, a dona Rosária, que era dona dos barracões aqui ao lado. Disseram-lhe que tinha morrido o filho do Manel e ela morreu de susto”, explica ao Observador, num raro regresso a São Manços, onde nasceu, cresceu e conheceu o marido, com quem começou a namorar à janela em 1979, mas a que evita voltar. “Não é que a terra em si me tenha feito mal, mas não tenho saudades nenhumas de cá vir.”

Tinha 24 anos quando o filho morreu, agora tem 61. Entretanto teve mais um filho, Marcos; ficou viúva; voltou a casar; e foi avó, tem um neto chamado Nuno. Quase todos os dias regressa àquela noite de domingo, 30 de abril de 1984. Diz que ainda ouve a explosão, que continua a olhar para a palma da mão com que tentou levantar o bebé do chão, onde o berço se tinha desconjuntado, e a vê-la cheia de sangue. “O meu marido só perguntava pelo menino — ‘O menino? O menino?’ — e eu disse-lhe: ‘O menino está morto’”, volta a emocionar-se. Não se passa um dia em que não chore. “Quando o apanhei do chão senti logo que ele estava sem vida. Mais tarde é que fiquei a saber que até o bracinho daquele lado foi arrancado e estava no roupeiro, que estava ao fundo do quarto.”

No final da década de 1970, quando Delfina começou a namorar com Manuel, filho único de Luís António Dionísio (Ciroula, como era conhecido, era alcunha de família), havia ameaças. Um ano antes, a GNR tinha ido à vila, para devolver ao Ciroula as terras que tinham sido ocupadas depois da revolução e que nem sequer eram dele, explica a nora — o “latifundiário” que as FP-25 quiseram atacar era apenas um rendeiro.

“Nunca teve terra mas, como não queria andar a trabalhar para patrões, comprou um tratorzito e fazia serviços nas terras para outros. E depois surgiu a oportunidade de arrendar uma terra, primeiro até foi uma herdade pequena, e depois esta, maior”, explica, à porta do rés do chão entretanto reconstruído e vendido, na Rua Gouveia. “Quando casámos, foi para aqui que viemos viver, era uma casa muito antiga, foi remodelada para nós. Naquela altura o meu sogro só pôde pôr chão no quarto, a cozinha ficou de azulejo, fez um lava-loiça e uma casa de banho, que não havia. O dinheiro só chegou para isso.”

Na época, São Manços, a cerca de 20 quilómetros de Évora, tinha à volta de mil habitantes. A família do futuro marido, recorda Delfina, morava mesmo no centro, no largo onde chegavam as camionetes, paredes meias com o posto da GNR. Era para lá que telefonavam durante a noite, a ameaçá-lo de morte, e foi nas paredes do monte, onde lhe viriam a matar o neto, que deixaram essas mesmas palavras por escrito, a tinta vermelha. Mas isso tinha sido seis anos antes; quando o atentado aconteceu há muito que não havia ameaças, garante Delfina e corroboram as antigas vizinhas da frente, Ludovina e Angélica, mãe e filha, que entretanto se juntaram à conversa. “É mentira que tivéssemos recebido ameaças na véspera; nem nós, nem o meu sogro na casa dele, ninguém recebeu telefonemas, ninguém ouviu fosse o que fosse, nada. Durante seis anos foi um absoluto silêncio. E isso é que ainda nos magoa mais, principalmente por ser o meu filho. Nada justificava tirar a vida a alguém, mesmo pessoas adultas que eles mataram, mas a nós, então, que não tínhamos nada, mas absolutamente nada, a ver com as coisas que se tinham passado antes… Não tem explicação. Até hoje, continuo a perguntar porquê. Porquê?”

José Ramos dos Santos, um dos fundadores da organização terrorista e o homem que entretanto confessou ter dado a ordem para colocar a bomba em São Manços, diz ao Observador que lamenta o que aconteceu mas continua a agarrar-se ao argumento de 1984: “A criança não ficava ali”. O objetivo, garante o ex-operacional e dizia o comunicado deixado no local, a reivindicar o atentado, era retaliar “contra os bens da família do latifundiário”, não contra a sua vida ou integridade física sequer.

No contexto das FP-25 fazia diferença: para visarem bens materiais, os operacionais não precisavam de autorização superior; para fazerem atentados de sangue, já era preciso ir à cúpula da organização. E havia consequências para quem não cumpria as regras.

Terá sido por isso mesmo, revelaria o ex-operacional Daniel Horácio Tavares em 1995, num polémico programa emitido pela SIC, que o caso provocou comoção até dentro das próprias FP-25. “Houve camaradas mais emotivos que tentaram assacar culpas a quem colocou o engenho”, reconheceu o “Dani”, como era conhecido, encapuzado em direto na TV, tal como anos antes tinha assistido às reuniões do Conclave ou dado conferências de imprensa, acabado de escapar da prisão. “Depois de uma discussão maior viu-se que aquilo não tinha sido provocado, viu-se que o objetivo não era aquele”, reconheceu aquele que era considerado um dos mais perigosos operacionais do grupo terrorista, revelando que o ato acabou por não ser sancionado dentro da organização.

“O avô daquela criança era um jagunço dos grandes proprietários da terra. Não era um rendeiro, tinha 50 hectares, dois brejos. Nas desocupações, os agrários levavam caçadeiras e jagunços, e eu vi o carro do avô em vários sítios onde houve desocupações. E depois das desocupações começou a haver as praças da jorna, onde os patrões iam buscar pessoas para trabalhar. Era ele que arranjava os trabalhadores para as herdades e dizia: ‘Tu não vais, que estiveste na cooperativa’. Ele foi avisado. Dito isto, foi decidido pelo comando do sul que se fizesse um atentado àquele indivíduo”, continua a tentar justificar José Ramos dos Santos, 37 anos mais tarde, em entrevista ao Observador.

Depois, com enorme frieza, revela como foi tomada a decisão que transformou a vida de Delfina Baptista num pesadelo, de forma perfeitamente arbitrária: “Esteve para se lhe queimar a carrinha, mas depois optou-se por destruir aquela casa, que tinha ‘n’ bronzes. A criança não ficava lá, a habitação era lá ao fundo. A bomba foi direcionada e acho que não foram os estilhaços, foi qualquer coisa que caiu em cima do bebé. E a gente lamenta. A gente fez um comunicado ao fim de dois dias. Fui eu que entreguei na Lusa”.

Baixas, mortes e desentendimentos

Por muito que o caso de São Manços possa ter sido um acidente, foi naquela casa insuspeita na Serra da Estrela, no Conclave, 22 escassos dias antes, que os integrantes do grupo deram luz verde para o escalar das ações, dando finalmente resposta aos pedidos que alguns operacionais já vinham fazendo há pelo menos um ano — e calando aqueles que achavam que da organização e das suas ações violentas, afinal, nunca poderia vir nada de bom para o país.

Havia cada vez menos militantes das FP-25 no ativo. Alguns foram afastados à força, porque tinham sido mortos, feridos, presos ou obrigados a recuar pela pressão policial, tendo que cessar a sua atividade e esconder-se das autoridades, em casas que a organização terrorista mantinha por todo o país ou até no estrangeiro, em países amigos como Moçambique ou Argélia. Outros militantes afastaram-se voluntariamente, porque tinham deixado de acreditar no Projeto Global ou tinham simplesmente medo de ser apanhados. Esta escassez de militantes era um problema, sobretudo porque, garantiram vários antigos operacionais ao Observador, à partida também nunca tinham sido muitos.

“FP’s envolvidos em ações terão sido uns cento e tal, mas permanentemente nunca estiveram mais de 30 ou 40 pessoas; ao longo dos anos houve muita gente que se foi embora, outros foram mortos. O grande problema destas organizações é que a partir de uma certa altura já só existem para se sustentar. Geram muita gente presa, clandestina, exilada. E quando se quer parar é muito difícil. Não é como uma organização política normal, não se convoca um congresso e diz que se quer acabar”, reconhece um antigo fundador das FP-25, que prefere não ser identificado. “Aliás, depois das prisões havia pessoas que queriam parar e houve logo um grupo que fundou uma nova organização, que não durou muito tempo, a ORA [Organização Revolucionária Armada].”

▲ Polaroid's da ficha de detenção da Polícia Judiciária de Otelo Saraiva de Carvalho

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Nessa altura, no início de 1984, as FP-25 estavam com falta de dinheiro e de operacionais. E quem lá estava não se entendia — a não ser num ponto: Otelo Saraiva de Carvalho, considerado um “herói de Abril” e que nas presidenciais de 1976 tinha conquistado o segundo lugar, com mais de 790 mil votos — 16,46% do total —, já não tinha a mesma capacidade de mobilização. O resultado das eleições de 1980 tinha sido um fiasco, e nada indicava que a sua prestação à terceira tentativa, daí a um ano, pudesse suplantar esse 1,49%. Por isso, defenderam no documento número 22, segundo o Ministério Público redigido por Vítor Duarte das Neves, o “Andrade”, a partir das decisões tomadas num Plenário da ECA no verão anterior, algures no Algarve, não viam motivo para que a componente Óscar continuasse sequer a existir.

Da OPM, a face legal do Projeto Global, saíam cada vez mais pessoas para as ações violentas — e a FUP não estava a ser capaz de as substituir e de arregimentar novos militantes para o trabalho legal. Quem ainda fazia esse trabalho criticava os militantes da parte operacional que, pelos riscos que corriam, muitas vezes “se achavam superiores”. Mais do que isso: temia que essa sobranceria pudesse interferir com o financiamento do Projeto, assegurada essencialmente por assaltos a bancos ou empresas em dia de pagamento, as famosas “recuperações de fundos”. “Pode surgir a noção de que quem vai buscar o dinheiro tem mais direitos sobre ele”, alertava um dos documentos apresentados no Conclave. “Por ter acesso direto ao ‘naco’, há tentações de o distribuir como muito bem se entende, emprestando-o ou investindo em amigos, determinando a maneira como vai ser usado, ou usando-o em proveito próprio.”

Por outro lado, da parte de alguns operacionais das FP-25, o braço armado do Projeto Global que deveria funcionar como “embrião do exército revolucionário” e preparar terreno para a sublevação e tomada do poder pela força por parte dos trabalhadores, crescia o sentimento de que a parte política não correspondia com o mesmo fervor.

“Estávamos cansados de alimentar um aparelho político ausente e inconsequente; cansados de nos arriscarmos por tão pouco, por um saco de dinheiro que todos os meses era passado para a frente, ou seja, para outros que elaboravam os critérios para a sua distribuição”, escreveria sobre as cisões que naquela altura começaram a surgir na organização, sob pseudónimo e no livro “Guerrilha no Asfalto”, editado em 1992, um dos dez ex-operacionais das FP-25 que a 21 de setembro de 1985 viriam a protagonizar uma das mais famosas fugas da história do Estabelecimento Prisional de Lisboa.

No Conclave foram apresentados e votados 28 documentos. Só um foi chumbado. Tratava-se do número 5, uma de quatro partes do chamado “Documento de Ruptura”, apresentado pela ECA, onde se admitia que, em Portugal como no resto da Europa, projetos como o Global, “defendidos através da luta armada”, não só não resultavam em mudança e transformação para os países em que eram desenvolvidos, como acabavam por “desencadear o medo, o terror” e a afastar as pessoas que queriam arregimentar para a sua luta.

Sobre este texto, Otelo, que publicamente sempre garantiu ser contra a violência, anotou o seguinte: “Documento número 5 e crítica a fazer-lhe: derrotismo e recusa intv. armada”. Rejeitado o documento, a atividade das FP-25 prosseguiu. Mais de 37 anos depois, o mesmo fundador que não quer ser identificado concede que não poderia acontecer de outra forma: “Estes processos só acabam com as investidas policiais. Por isso é que este tipo de organizações não se justificam. Ou são a curto prazo e dão logo lugar à tomada do poder pelas organizações legais, ou entram numa luta de aparelhos e o de Estado pode sempre mais. É uma questão de tempo e de desgaste. Os tipos da PJ tinham todo o tempo, se não prendessem hoje, prendiam para o ano”.

Assaltos, atentados e homicídios

“Eles têm de levar uma lição”: como surgiram as FP-25 de Abril

Formadas no rescaldo do PREC (Processo Revolucionário em Curso) por escassas dezenas de militantes radicais da esquerda não alinhada, numa derradeira e desesperada tentativa de interromper a estabilização de uma democracia em que não se reviam e para fazer frente a um “golpe fascista” que consideravam iminente, as FP-25 tinham como objetivo formar um exército popular, capaz de pegar em armas e de liderar uma revolta que, diziam, entregaria o poder aos trabalhadores.

Foi por isso mesmo que escolheram chamar-se assim, explica José Ramos dos Santos, o único ex-operacional que admite ao Observador continuar a acreditar, em 2021, que “é possível resistir de armas na mão e exterminar o capitalismo em social-democracia” — aos 67 anos, pai de três filhos crescidos, aproveita as redes sociais para apelar à rebelião e para recordar os tempos da atividade terrorista, o que em maio lhe valeu uma queixa-crime por incitamento à violência, apresentada pelo filho de uma das vítimas fatais das FP-25.

“A gente sabia que o 25 de Abril tinha morrido. Nós sabíamos que o 25 de Abril, tal como se estava a dar, ia dar o que é hoje”, começa por justificar o antigo operacional, condenado a 12 anos de prisão pelo crime de associação terrorista. “Tentámos evitar que a festa acabasse. É evidente que havia pessoas que acreditavam que podia haver tomada de poder. E havia aqueles, como eu, que diziam assim: ‘Eles têm de levar uma lição. A gente vai acabar presos ou mortos mas isto vai acabar’.”

▲ Relatório da Polícia Judiciária, no processo consultado pelo Observador, onde é descrito o "Manifesto ao Povo Trabalhador" das FP-25

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Foi com estouro que a organização terrorista se apresentou ao país a 20 de abril de 1980, um domingo, com a explosão de mais de cem petardos numa série de pontos estratégicos, sobretudo a norte mas também no sul de Portugal.

No dia seguinte, toda a imprensa deu conta de explosões de fraco impacto em filiais de bancos, centrais de autocarros, parques públicos e estádios de futebol — o Lourosa-Famalicão, a contar para a segunda divisão, zona Norte, relatou o Correio da Manhã, só não foi interrompido às 16h em ponto porque o pacote deixado na placa superior do estádio foi primeiro encontrado por um funcionário, que lhe acertou com um pontapé, a achar que era lixo, e depois foi inspecionado por outro, que percebeu que trazia um relógio acoplado e que o mais certo era ser uma bomba. Chamadas as autoridades, o engenho acabaria por ser “desativado” com um tiro de espingarda, disparado de longe, informou o repórter, “com o objetivo de cortar os fios”.

Foi neste Portugal, seis anos depois do 25 de Abril e cinco após o 25 de Novembro, que pôs fim ao PREC e normalizou a democracia, que surgiram as FP-25, explicava a folha A4 que acompanhava os petardos, para “impedir a caminhada a passos largos para o restabelecimento do poder dos ‘velhos senhores’” e pôr fim à “repressão fascizante que se abate cada dia mais feroz sobre os trabalhadores e os seus organismos de classe”.

Para além de anunciarem ao que vinham, no “Manifesto ao Povo Trabalhador” as FP-25 diziam também de onde vinham: das fileiras da ARA (Acção Revolucionária Armada, um braço armado do PCP), LUAR (Liga de Unidade e Acção Revolucionária), Brigadas Revolucionárias (BR) e Grupos Autónomos — todos eles grupos de esquerda que, com o derrube da ditadura, se tinham extinguido ou pelo menos cessado as ações armadas, coisa que os seus membros mais radicais não estavam dispostos a aceitar, diz José Ramos dos Santos, que usou os pseudónimos “António” e “Rui”.

Sentado à mesa da cozinha do brejo que herdou da mãe, em Grândola, e devidamente afastado do enquadramento das fotografias o isqueiro em forma de granada, explica que as FP-25 não nasceram — “foram nascendo”. O que significa que, antes de se apresentarem ao país com esse nome, e de explicarem os seus intuitos numa folha de papel que esteve quase para ser uma brochura de cinco páginas, os homens e as mulheres que o compunham já se conheciam há muito — e tinham uma série de ações, atentados e assaltos no currículo, antes e depois do 25 de Abril e do 25 de Novembro.

“Havia uma parte da resistência que era legal. Mas depois havia outra malta que dizia ‘A gente tem de ir mais além’. As FP-25 são anunciadas em 1980 mas nós, paralelamente, já tínhamos uma estrutura clandestina — eu, o Carlos Tavares, o Honório, o Luís Filipe (o Gobern Lopes), o Fernandinho, o Zé Ricardo, o Daniel Horácio, o Baptista Dias, que hoje é do PS… Fizemos ‘n’ atentados, numa altura em que ainda não havia FP e as BR não faziam atentados. A GNR desocupava uma herdade, a gente chegava lá ao agrário e queimava as ceifeiras todas, por exemplo. Todos os dias fazíamos ações. Basta um cigarro e um fósforo aceso, dentro de uma lata, e aquilo arde. É assim que se faz”, explica, recordando depois o tempo em que uma vivenda na linha de Sintra serviu de morada a uma fábrica de pregos, onde os operacionais faziam “ouriços”, que eram estrategicamente deixados na estrada, para rebentarem os pneus dos carros das autoridades quando iam retirar os trabalhadores das terras ocupadas para as devolver aos proprietários.

Pelo meio, iam também fazendo assaltos a bancos, que entretanto, com a formalização das FP-25, passaram a servir para sustentar a “estrutura” e apoiar com dinheiro os operacionais que, ou por estarem na clandestinidade ou por se dedicarem a tempo inteiro à luta armada, não tinham trabalho nem salário fixo.

Para além de pagarem uma mensalidade aos seus elementos — José Ramos dos Santos diz que recebia entre seis e sete contos (a preços de hoje, é o equivalente a 230 ou 265 euros) —, as FP-25 atribuíam ainda subsídios aos respetivos filhos e tinham uma série de outras despesas fixas com casas, carros e avenças pagas a advogados.

Dois meses antes do Conclave, a 7 de fevereiro de 1984, a organização tinha conseguido, sem que uma só bala fosse disparada, roubar o valor recorde de 108 mil contos de uma carrinha de transporte de valores do Banco Fonsecas & Burnay, apanhada à saída da dependência do Marquês de Pombal, em pleno centro de Lisboa.

Cândida Almeida, a procuradora do Ministério Público que viria a receber o processo das FP-25, recorda ao Observador como foi feita a divisão do produto desse assalto, no verso de uma folha de papel com o timbre do Exército apreendida a Otelo. “Há um documento em que eles decidem numa reunião para onde iria o dinheiro. Tinham ações num bar, queriam comprar um jornal, investir numas empresas quaisquer. E depois há um que pergunta se aquilo é uma empresa ou uma organização revolucionária, porque estavam ali a dividir o dinheiro”, revela a magistrada, que entre 2001 e 2013 viria a ser diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). “Depois foi atribuído um valor para uns óculos que um deles tinha partido — 140 escudos para os óculos; depois 10 escudos para atravessar a ponte para lá e para cá; depois foi atribuído um montante para um indivíduo do norte recuar, esconder-se, mas ele usou o dinheiro para fechar uma varanda.”

Nada de rotinas ou documentos verdadeiros: as regras e a hierarquia da organização

As FP-25 eram um grupo relativamente pequeno de poucas dezenas de pessoas altamente radicalizadas — mas organizadas. Na base existiam grupos locais, com uma média de quatro a cinco elementos cada, que respondiam a cinco comandos regionais (Lisboa, Norte, Centro, Alentejo e Sul), que por sua vez estavam subordinados à DIMA, o órgão que assegurava a direção militar das FP-25, acima do qual estava a DPM, a direção político-militar de todo o Projeto Global.

Dentro das FP-25 propriamente ditas, explica José Ramos dos Santos, que admite que chegou a ser responsável pelo comando do Sul, todos tinham de sujar as mãos e fazer atentados. “Éramos para aí uns 70, mas havia um núcleo duro que fazia as operações. É por isso que eu digo que nunca houve infiltrações nas FP-25, era impossível. Quem fosse dirigente é que fazia as operações mais arriscadas. Mesmo que fosse tesoureiro ou que tivesse a logística tinha de fazer uma ou duas operações por ano. Porquê? Porque senão era um teórico e um belo dia estava ali acomodado! Esses não dependiam de comando nenhum, mas também tinham de fazer ações. Os dirigentes principais chegavam a fazer cinco assaltos por mês, que representavam 15 ou 20 ações, com os carros roubados e o resto das coisas. Eu cheguei a fazer 14/15 ações por mês.”

Para os operacionais na clandestinidade, perseguidos pela polícia, existiam regras rígidas: tinham de usar documentos falsos ou de terceiros e não deviam dormir em casa, nem várias noites seguidas no mesmo sítio. Como explicou o autor de “Guerrilha no Asfalto”, a ordem era para pernoitarem em “casas clandestinas”, que tanto podiam ser “casas suburbanas em meios operários, apartamentos de pequena burguesia ou barracos”, mas que em comum tinham o facto de não terem mobília nem objetos supérfluos, só colchões no chão dos quartos. Se fossem feridos no decorrer das ações, não podiam ir ao hospital — chamavam-se médicos conhecidos. Foi o que aconteceu em fevereiro de 1983, quando a preparação para seis assaltos a bancos em simultâneo, no Porto, acabou em tiroteio junto ao Jardim do Carregal — e na detenção daqueles que viriam a ser os dois primeiros delatores da organização. Aldino Mendes Pinto, que ia ao volante de um dos carros surpreendidos pela PSP em contramão, acabou por ser atingido com um tiro. No dia seguinte, conta José Ramos dos Santos, os operacionais foram buscar um médico que já antes os tinha ajudado e levaram-no ao apartamento, num aldeamento turístico de Espinho, onde entretanto se tinham refugiado, para tratar o ferimento.

Claro que, para estes cuidados serem possíveis, explica José Ramos dos Santos, que diz que até chegou a dormir em barcos de pescadores da Caparica, tinha de existir uma rede de apoiantes, informal e construída por meio de contactos diretos com pessoas que de alguma forma se destacavam em plenários ou congressos de partidos de esquerda, em que os operacionais das FP faziam questão de marcar presença. “Eu era conhecido por ter muitos apoios”, diz o ex-operacional do grupo terrorista, explicando que abordava as pessoas de forma casual e, assim que sentisse abertura, começava a pedir ajuda. “Arranja aí um molho de lápis e uma resma de papel. Ao terceiro ou ao quarto encontro já me estavam a dar a chave de casa.”

▲ A 1 de fevereiro de 1985 as FP-25 colocaram uma bomba no parque de estacionamento do Bairro Residencial Alemão, em Beja. Não houve vítimas

LUSA

Na teoria, todas as ações das FP-25 obedeciam a regras e hierarquias. No Conclave foi inclusivamente apresentado um documento, o número 16, com a tipificação das várias formas de violência a que o grupo podia recorrer, os casos em que se podiam aplicar e os procedimentos a que cada uma delas obrigava.

Para fazer um atentado contra bens, como uma fábrica ou o carro de um industrial, por exemplo, não era necessário qualquer aval superior — as organizações armadas locais tinham legitimidade para agir e para reivindicar (ou não) a ação.

Subindo um degrau na hierarquia, cabia aos comandos regionais organizar atentados em que o alvo fosse humano, mas o ataque não pretendesse ser letal. Estes ataques, segundo o documento aprovado no Conclave, podiam ser aplicáveis em casos em que “a luta dos trabalhadores” tivesse sido derrotada, para demonstrar que “o inimigo não ficou impune”, ou até para “dar o exemplo” em empresas onde os trabalhadores não tivessem uma “resposta firme” a “situações repressivas” a que tivessem sido sujeitos.

Já se o objetivo fosse assassinar alguém — “Atentados contra a vida de inimigos” é como a ação é tipificada no documento 16 —, a decisão teria de vir ainda mais de cima, da DIMA, e teria de ser sancionada também pela DPM, a quem caberia aprovar “planos gerais de intervenção, não incluindo os nomes ou objetivos concretos”. Estes eram casos exemplares de “punição da justiça revolucionária”, que a organização terrorista reservava palavrosamente para “elementos do sistema judicial, forças militarizadas, restante aparelho de Estado e patronato, que se distinguem de uma forma anti-militante, por opções direitistas ou outros motivos, em termos fortemente repressivos ou contra os trabalhadores”.

Sobre este documento, que também determinava que a “eliminação de traidores e sabotadores do projeto” tinha de ser decidida pelo “tribunal” da organização, Otelo Saraiva de Carvalho escreveu, à mão, nas já referidas notas apreendidas pela PJ: “Excelente doc em discussão militar – concepção militarista – cds dirão. Embrião (ECA) – Exército. Conceito insurreição armada? M/ concepção. Contento-me com perfil na definição dos In a abater”. “In”, estabeleceu o Ministério Público em tribunal, seria a abreviatura para “inimigos”.

Na altura em que se reuniram nas Penhas da Saúde, os membros das FP-25 já sabiam que José Manuel Barradas e José Figueira, dois elementos do grupo da Costa da Caparica que tinham sido detidos em fevereiro do ano anterior, no Jardim do Carregal, no Porto, estavam a colaborar com as autoridades e a contar tudo o que sabiam. Por isso mesmo, um dos pontos em discussão mais acesa no Conclave foi o do “tribunal”, que alguns membros queriam constituir e com urgência, para decidir sobre o destino desses dois “traidores” — e de quantos mais viessem a revelar-se no futuro. Inevitavelmente, quando isso aconteceu, já depois das prisões precipitadas pela Operação Orion, o veredicto foi igual para todos: pena de morte.

José Manuel Plácido, a vítima zero

O Conclave serviu também para analisar os passos dados pelo Projeto Global até então, sendo que a Otelo Saraiva de Carvalho coube a leitura de um documento intitulado “Curta História”, em que a dada altura se fazia referência ao homicídio de José Manuel Plácido. “É executado na Marinha Grande, no dia 15, um traidor que se vendera à polícia”, leu o número 7, numa evocação de novembro de 1979.

Cinco meses antes de as FP-25 se anunciarem ao país, José Manuel Plácido, 32 anos, técnico de contas de profissão e ex-tesoureiro do PRP, foi atingido mortalmente com três tiros na cabeça, enquanto saía de casa de manhã, para acompanhar a mulher ao trabalho. O seu assassinato, cometido por três homens, a bordo de um Mini branco, aconteceu justamente na véspera da data marcada para o seu depoimento em tribunal no âmbito do processo que envolvia os presos do partido fundado em 1973 por Isabel do Carmo e Carlos Antunes, como parte legal das Brigadas Revolucionárias que tinham criado em 1970, para combater a ditadura.

Cerca de seis anos depois, a 19 de julho de 1985, José Manuel Barradas, o primeiro arrependido das FP-25 e o único assassinado às mãos da organização, seria apanhado três dias antes da data prevista para o início do julgamento no Tribunal do Monsanto — que acabou por ser adiado para outubro.

Ao contrário do ex-tesoureiro do PRP, que teve morte imediata, Barradas, de 34 anos, foi hospitalizado, com graves sequelas neurológicas e com prognóstico muito reservado. Ao fim de 23 dias, morreu.

Apesar do forte dispositivo montado no hospital de São José, para onde foi transferido, a imprensa da época deu conta da tentativa de entrada de operacionais das FP-25 no hospital, para terminarem o que tinham deixado a meio. Paula Barradas, a filha única do ex-FP, que à data só tinha 8 anos mas garante ao Observador que nunca vai ser capaz de esquecer o que ouviu na noite em que o pai foi perseguido e atingido com várias rajadas de metralhadora, mesmo ali no descampado das traseiras da casa onde moravam, também cresceu a ouvir essa versão da história: “A minha mãe contou-me que, mesmo aí, tentaram matá-lo, desligando as máquinas”. No final, não foi preciso: como o homónimo Plácido, também Barradas, morto a 11 de agosto, após sete paragens cardiorespiratórias, nunca chegou a testemunhar em tribunal contra as FP-25.

José Manuel Plácido foi uma espécie de vítima zero da organização terrorista — mas não faz parte da contagem de mortos das FP-25. São 13, entre 5 de maio de 1980 e 16 de agosto de 1987. Tudo aconteceu porque, quando foi detido, em junho de 1978, juntamente com outros 29 militantes do partido, incluindo os seus dois fundadores, explica José Ramos dos Santos, em vez de negar o que lhe foi imputado, escolheu colaborar com a polícia. “Não sou apologista da máfia, toda a gente podia sair, mas sair com dignidade. Ele amedrontou-se tanto que passou a ser polícia, andava a contar quem é que andava a fazer o quê. Houve alguém — e provavelmente bem — que teve de estancar aquilo, senão ele continuava”, tenta justificar o fundador das FP-25.

Isabel do Carmo, que sempre garantiu não ter nada a ver com a organização e que continua, décadas depois, aos 80 anos, a assegurar que, tal como Carlos Antunes, seu ex-companheiro, que morreu em janeiro deste ano com Covid-19, nunca foi a favor da pena de morte, “seja ela judicial ou extrajudicial”, lembra-se bem desse dia.

“Houve uma pessoa que me visitou na prisão e me comunicou o primeiro assassinato. Exprimi imediatamente a minha opinião, e depois fi-lo publicamente. Nessa altura ainda não eram FP. A partir daí, corte completo. Depois de tomarmos publicamente posição contra o primeiro assassinato fomos expulsos do PRP”, recorda em entrevista ao Observador, recusando nomear os intervenientes mas assegurando que os conhecia bem — e continua a conhecer, se bem que só mantenha contacto com “duas ou três pessoas” que foram membros da organização terrorista.

▲ Isabel do Carmo e Carlos Antunes foram presos em 1978, acusados da autoria moral de atentados das BR. Antes de o julgamento terminar, foram expulsos do partido que fundaram

LUIS VASCONCELOS/LUSA

“As FP-25 foram um ato desesperado. No outro dia, numa conversa com um deles, uma pessoa muito calada, muito discreta, disse-me: ‘Nós pensávamos que o capitalismo podia cair assim’. É um pensamento adolescente. Mas não é um bandido”, desculpabiliza Isabel do Carmo, que garante que, ao contrário de Carlos Antunes, que traçou nas ações do grupo uma espécie de linha vermelha, sempre tentou compreender por que motivos agiram as pessoas reunidas nas FP-25.

“Tento perceber que algumas daquelas pessoas não eram bandidos. Tinham uma utopia e andaram por caminhos péssimos para atingir essa utopia — que não foi atingida. Muitos outros eram marginais. Tinham revolta política — aquela revolta de classe, eram contra os ricos e os poderosos —, mas eram marginais”, reconhece. “Numa visão alargada, as pessoas das FP-25 não tinham programa, não tinham objetivos políticos definidos, aquilo é muito vazio sob o ponto de vista político. Nunca li nenhuma análise capaz da situação política e da necessidade de intervenção com ações armadas, era muito vazio do ponto de vista de ideias.”

Malveira: a “recuperação de fundos” mais desastrosa e a revolta da população

As frequentes “recuperações de fundos”, essenciais para a subsistência da organização e que aliás faziam parte do modus operandi dos grupos de onde vinham, como as BR, também não ajudavam à imagem das FP-25 junto da população — que em determinados momentos, como aconteceu na Malveira, em outubro de 1980, chegou mesmo a virar-se contra os operacionais.

O plano era ousado: assaltar dois bancos em simultâneo e, de caminho, marcar posição junto do posto da GNR — um dos braços “do aparelho repressivo nas mãos da direita” e a força de segurança que mais agentes havia de perder às mãos das FP-25.

Quando, às 9h45 daquela segunda-feira, dia 6, os operacionais entraram nas dependências do Banco Nacional Ultramarino e do Banco Totta & Açores, a 120 metros de distância uma da outra, eram já dois os militares da GNR mortos em confrontos com o grupo: Henrique Hipólito, a primeira vítima fatal das FP-25, morto a 5 de maio desse ano por uma rajada de metralhadora, enquanto tentava impedir outro assalto a um banco no Cacém; e Agostinho Francisco Ferreira, militar do posto de Martim Longo, em Alcoutim, assassinado apenas oito dias depois, quando se aproximou de um carro acidentado em circunstâncias suspeitas. Também já havia operacionais atrás das grades: na sequência do episódio no Algarve foram detidos Honório Gonçalves Marques, Cristóvão Mendes Jacinto e Luís Filipe Gobern Lopes, o único do trio a pertencer à cúpula das FP-25 e também o único a não permanecer muito tempo na prisão: apesar de ter sido atingido duas vezes numa perna, com tiros de caçadeira disparados por um popular, o “Anarquinho”, como era conhecido, conseguiu escapar do Linhó pouco tempo depois, para só voltar a ser detido novamente em novembro de 1985 em Benfica, na posse de uma pistola de 9 milímetros e de uma metralhadora.

[Veja neste vídeo a reconstituição do ataque das FP-25 de Abril na Malveira]

Ao todo, foram nove os homens envolvidos naquele que acabou por ser um dos assaltos mais desastrosos das FP-25, o da Malveira. Um deles, de mota, seguiu caminho até ao posto da GNR, cuja fachada destruiu com uma granada de mão, os restantes dividiram-se: quatro para cada banco, dois lá dentro, um a guardar a porta, outro ao volante do carro de fuga, previamente roubado. Se no Totta & Açores tudo correu bem, no Banco Nacional Ultramarino foi o caos, com o vendedor ambulante José Lobo dos Santos, de 33 anos e na altura com o filho de apenas 7 ao lado, a tentar travar os assaltantes e a acabar morto, com um tiro na cabeça.

Gerado o pânico entre os clientes, os operacionais acabaram por ter de abrir caminho para fora do banco, na direção contrária ao carro de fuga, com a explosão de mais uma granada, cujos estilhaços acabaram até por ferir um deles. Os jornais dos dias seguintes descrevem cenas de extrema violência, com transeuntes atingidos com balas perdidas — uma mulher, então com 42 anos, perdeu o olho esquerdo, e um homem levou um tiro de raspão na cabeça — e dois assaltantes linchados pela população em fúria.

▲ Edição do Correio da Manhã de domingo, 4 de outubro de 1981, a noticiar os atentados da véspera, que vitimaram dois agentes da GNR em Alcainça

DIREITOS RESERVADOS

A vingança das FP-25 só chegou vários meses depois, primeiro a 19 de março de 1981, quando dois operacionais tentaram liquidar (sem sucesso) Fernando Rolo, o popular munido de uma caçadeira que tinha morto um dos operacionais durante o assalto simultâneo ao BNU e ao Totta & Açores; a seguir, a 3 de outubro do mesmo ano, quando as FP-25 fizeram explodir um carro armadilhado à entrada de Alcainça, na estrada entre Mafra e a Malveira.

O objetivo era retaliar contra a GNR da Malveira, que tinha perseguido os operacionais um ano antes, mas uma confusão relativamente ao local onde o Mini branco tinha sido encontrado fez com que fossem assassinados dois militares do posto de Mafra, Adolfo Dias e Evaristo Ouvidor da Silva. Apesar de a chamada telefónica a dar conta do carro, parado na berma da estrada, ter sido feita para o posto da Malveira, um transeunte confirmou aos guardas que tinha visto o Mini, sim, mas já depois da placa de Alcainça, que pertencia a Mafra, portanto o alerta foi passado para lá. Assim que Evaristo Ouvidor da Silva tentou abrir a porta do Mini, descreveu na altura o Correio da Manhã, “uma colossal explosão atroou os ares desfazendo a viatura em pedaços” — ambos tiveram morte imediata.

Como um saco deixado num carro feriu de morte uma organização que cometeu demasiados erros

Terá sido para não prejudicarem ainda mais a sua imagem, sustentaram num relatório datado de 8 de março de 1982 os serviços secretos militares, que as FP-25 optaram entretanto por deixar de reivindicar os assaltos que faziam — a não ser nos casos em que existiam confrontos e baixas.

Revelado no livro “DINFO – A Queda do Último Serviço Secreto Militar”, esse relatório mostra também que a secreta militar, que alegadamente teria um ou mais espiões dentro da organização terrorista, já se tinha dado conta de que as FP-25, para colmatar as baixas sofridas em ações como a da Malveira, estavam a ser obrigadas a “recorrer a elementos com poucas perícias e adestramento”, que é como quem diz a arregimentar operacionais sem experiência — e em muitos casos sem qualquer preparação política. A certa altura, conta ao Observador um ex-FP-25 que não quis ser identificado, muitos dos operacionais eram meros desempregados que aceitavam trabalhar na organização só para poderem ter um “ordenado ao fim do mês”.

Por este ou por outros motivos, a verdade é que, ao longo dos seus cerca de sete anos de ações, as FP-25 cometeram demasiados erros — apesar de todas as regras e procedimentos escritos. Sendo o grupo pequeno e estando todos os seus operacionais de alguma forma interligados, deslizes à primeira vista pequenos acabaram por deitar por terra toda a máquina terrorista, movida com a força das armas herdadas das BR e importadas desde o País Basco através da ETA.

Na noite de 28 de Outubro de 1982, José Ramos dos Santos, Fulgêncio Lopes, Aldino Pinto e Fernando Calção Bernardes foram em dois carros (um roubado três dias antes em Santarém e já com matrícula falsa; outro alugado por um deles, com a carta de condução verdadeira, na Avis de Setúbal) até Caneças, estudar o terreno para mais um atentado.

Seriam umas 3h da madrugada quando foram abordados por um guarda noturno, que os achou suspeitos, envolveram-se numa troca de tiros e fugiram, deixando para trás um dos automóveis, recapitulou o Ministério Público em tribunal.

Dentro do carro, um Datsun 1200, a Polícia Judiciária viria a encontrar várias ferramentas, seis chapas de matrícula e um saco com armas — uma pistola semiautomática CZ, que as perícias revelaram que já tinha disparado em novembro de 1980, no assalto ao Banco Pinto & Sotto Mayor do Fogueteiro que rendeu 3.200 contos à organização; e uma metralhadora Parabellum, usada em agosto de 1981, em Cascais, no atentado em que foi ferido o administrador da Standard Elétrica, e, em outubro do mesmo ano, na “recuperação de fundos” no Banco Fonsecas & Burnay da Póvoa de Santo Adrião, onde António Guerreiro, pseudónimo “Hugo”, operacional, fundador e um dos principais líderes das FP-25, perdeu a vida, tal como Fernando de Abreu, um cliente do banco armado que tentou travar os assaltantes.

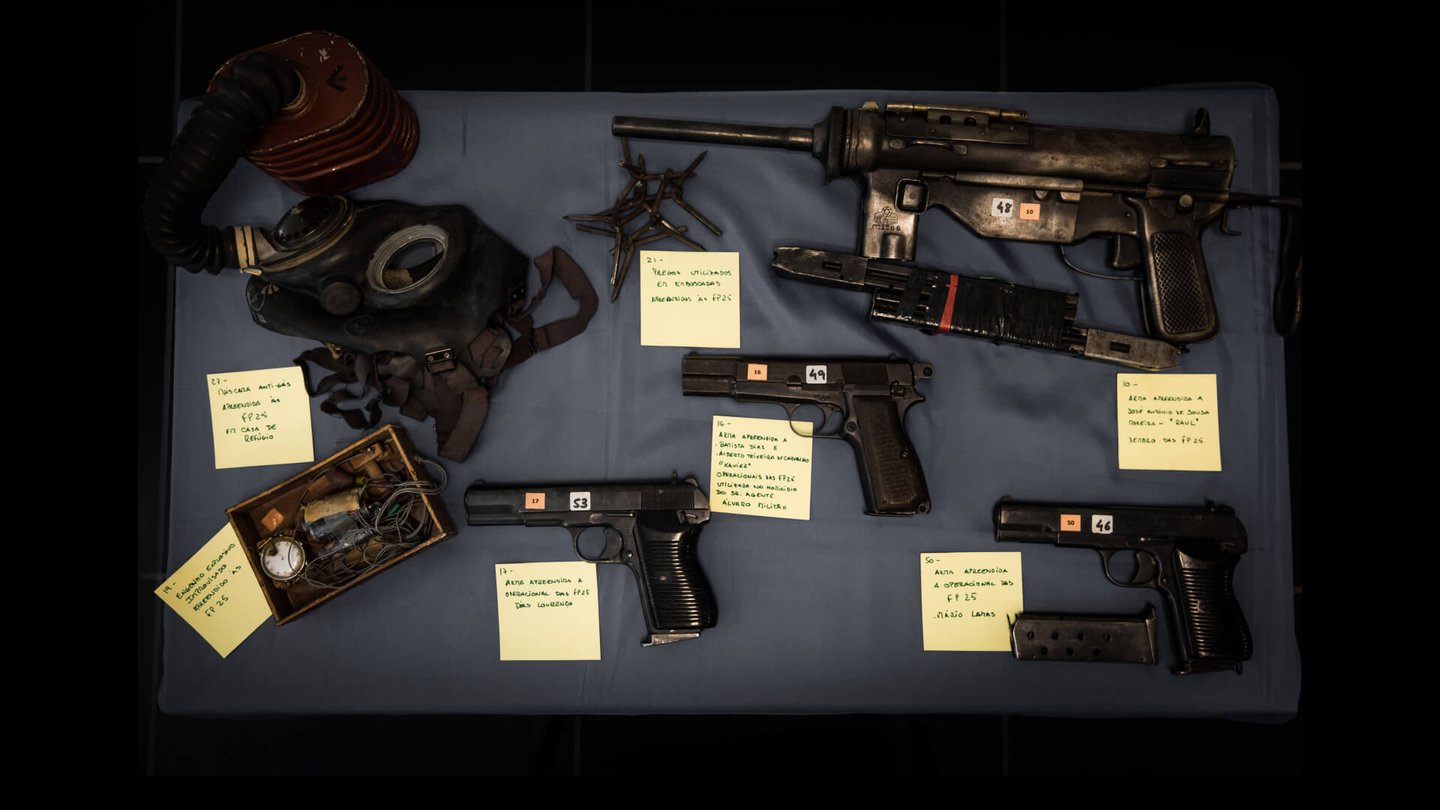

▲ À esquerda: armas apreendidas às FP-25 em Lisboa, a 7 de fevereiro de 1984. À direita: armas utilizadas em vários atentados e que estão atualmente nos arquivos da Polícia Judiciária

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Como não fosse suficiente, entre os bancos do Datsun os agentes da PJ encontraram ainda um saco com documentos e duas agendas — com nomes e endereços de vários elementos das FP-25, incluindo Mouta Liz, Helena Neto e Godinho Claro; o croquis de um banco, com a localização do gabinete do gerente e da casa forte; e referências a reuniões da OUT. E depois, no meio da papelada, uma informação decisiva: o contrato de arrendamento de uma casa em Sesimbra, em nome de António Geraldo Fulgêncio Lopes.

Assim que teve luz verde para passar revista à casa, a PJ encontrou um verdadeiro arsenal: um morteiro de 60 milímetros das Forças Armadas, com uma granada de morteiro; duas granadas de bazuca; três granadas ofensivas e duas defensivas; oito espingardas G3; uma espingarda metralhadora Armalite; uma metralhadora Thompson; uma metralhadora Star; e uma pistola Star. Mais centenas de munições, quatro gorros de flanela, várias peças de fardamento militar do Exército (incluindo galões de tenente e de capitão), e mais de uma centena de panfletos das FP-25 a reivindicar o atentado de junho de 1982 no Torrão, contra os dirigentes da Cooperativa Boa Hora — apesar dos disparos e de os operacionais terem previamente espalhado uma série de “ouriços” na estrada, para rebentar os pneus do carro em que seguiam os alvos, não houve vítimas.

Como confessaria mais tarde o arrependido José Manuel Barradas, as armas ter-lhe-iam sido entregues — a si, Fulgêncio Lopes, José Ramos dos Santos e Francisco Manuel dos Santos —, numa oficina em Alfarim, por César Escumalha e outro homem que não conheciam. Para as transportarem para a casa de Sesimbra, acrescentou ainda, tinham sido necessárias quatro malas grandes. O rombo que o episódio causou à organização foi incomparavelmente maior: “Quantas casas não foram queimadas com as agendas apanhadas ao Lopes”, leria a PJ dois anos depois, em apontamentos confiscados ao dirigente das FP-25 José Linhas.

Ainda assim, e apesar de até terem sido distribuídas circulares a dar ordem para queimar toda a papelada, os membros do Projeto Global nunca deixariam de tomar notas. A arma que não foi apreendida naquela madrugada em Caneças, seria provado mais tarde através da comparação com as três cápsulas recolhidas no chão, também voltaria a ser usada, pelo menos por mais duas vezes: em setembro de 1984, em Arcozelo, Barcelos, no atentado que feriu o administrador da Cerâmica Modelar, Manuel Liquito; e, antes disso, a 6 de dezembro de 1982, naquela que foi a primeira execução de um empresário pelas FP-25.

A morte de Diamantino Monteiro Pereira, o primeiro empresário executado pelo grupo terrorista

Durante anos, Luís Monteiro Pereira viveu atormentado com a dúvida. Se na manhã daquela segunda-feira tivesse saído de casa com o pai, como era costume, para ir de boleia com ele para a escola, será que não o tinham atacado? Será que a sua presença teria demovido quem disparou contra ele? Será que, se o tivesse ao lado, em vez de ter sido detido por quatro tiros de metralhadora enquanto atravessava a estrada, o pai teria conseguido entrar no carro e seguido o seu caminho?

“Mais tarde obviamente vim a perceber que não, eles fizeram coisas horríveis à frente de crianças, não teria feito diferença nenhuma”, reconhece ao Observador, quase 39 anos depois do homicídio do pai, Diamantino Bernardo Monteiro Pereira, administrador da Fábrica de Loiças de Sacavém, o primeiro empresário assassinado pelas FP-25.

“Normalmente era o meu pai que me levava à escola, nesse dia tinha uma reunião e não podia mesmo esperar por mim, saiu ainda mais cedo do que era costume, eram umas 8h da manhã. Francamente, acredito que teria sido igual, eu apenas teria assistido a uma coisa horrível, portanto provavelmente teria sido ainda pior”, recorda Luís, que na altura tinha apenas 13 anos mas que agora é mais velho do que alguma vez o pai chegaria a ser — Diamantino Monteiro Pereira tinha completado 43 anos nove dias antes de ser morto.

Uma das fotografias — sorridente, a dançar com uma operária — que lhe tiraram na festa que os trabalhadores da fábrica lhe organizaram e que a mãe emoldurou e manteve até morrer em exposição no próprio quarto, sustenta-lhe a teoria de que o pai não era uma pessoa odiada pelos homens e mulheres que para ele trabalhavam. Pelo menos não por todos: “Lembro-me do que foi o velório e o funeral do meu pai e da quantidade de trabalhadores da fábrica que lá estavam, da consternação de toda a gente e do comunicado que a própria Comissão de Trabalhadores fez na altura. De facto, havia uma pequena facção que desestabilizava e provocava tudo o que estava a acontecer dentro da empresa, mas era um grupo reduzido de pessoas”.

▲ Dias antes de ser assassinado, Diamantino Monteiro Pereira festejou o aniversário com os trabalhadores da Fábrica de Loiças de Sacavém. A mulher manteve esta foto emoldurada no quarto durante décadas

DIREITOS RESERVADOS

Mesmo assim, depois de um ano em que chegou a estar impedido de entrar na fábrica que administrava desde 1977 e à porta da qual pintaram em letras garrafais “Monteiro Pereira, rua”, foi o suficiente para o administrador ser condenado à morte pela organização.

Nos panfletos deixados no local do crime, onde a PSP recuperou seis invólucros de calibre 9 milímetros, que coincidiram com os encontrados cerca de um mês antes em Caneças, as FP-25 referiram-se ao administrador como “um oportunista sem escrúpulos”, que acusavam de desviar dinheiro da Fábrica de Loiças de Sacavém para outra empresa, de que seria o maior acionista, e de pretender “descapitalizar a empresa, asfixiar certos setores de produção e colocar no desemprego centenas de trabalhadores”.

“É no processo de luta encetado pelos trabalhadores da Fábrica de Loiças de Sacavém, que se vem prolongando desde 1979, em que os mesmos foram alvo de despedimentos seletivos (casos de membros da C.T.), de espancamentos por parte da GNR, de tentativas de destruição dos seus órgãos representativos, de perseguições e ameaças por parte da administração da empresa, que surge agora esta ação de retaliação sobre o elemento mais ativo e, paralelamente, mais responsável, por todo este processo repressivo que se abate sobre os trabalhadores daquela empresa”, explicaram ainda as FP-25 naquela que foi a sua primeira execução.

Questionado sobre o atentado, José Ramos dos Santos, que tinha estado no tiroteio de Caneças, onde a arma que matou o empresário foi utilizada, garante que mortes como a de Diamantino Bernardo Monteiro Pereira não estavam nos planos iniciais das FP-25. Mais do que isso: defende até que nas FP-25, que nasceram para assumidamente “responder com violência revolucionária à violência que diariamente se abate sobre quem trabalha”, a violência não estava sequer planeada.

“Nas primeiras ações há confronto, morreu um GNR ou dois no Cacém. Não estava planeado. A gente faz a maior fuga de prisioneiros da Europa e não houve um único tiro. No Cacém, três assaltos em simultâneo, eles em vez de procurarem refúgio a primeira coisa que fizeram foi começar aos tiros, claro que a equipa que estava escondida abateu-os. Nós só reagimos”, tenta justificar, recordando a morte de Henrique Hipólito, guarda da GNR de 28 anos que foi a primeira vítima fatal das FP-25, para depois garantir que foi preciso um ano e muitas reuniões para finalmente os membros das FP-25 chegarem a consenso para “dar o pulo em frente” e começarem a matar. “Hoje, neste contexto, não será muito entendível, mas na época havia dezenas de pessoas em plenários que diziam: ‘Vocês têm de fazer mais’.”

▲ Diamantino Bernardo Monteiro Pereira foi morto a 6 de Dezembro de 1982, à porta da casa onde morava, na Avenida 25 de Abril, em Almada

ALFREDO CUNHA/LUSA

Depois, como se fizesse qualquer diferença no resultado final, faz questão de frisar que, quando finalmente começaram a “fazer mais”, as FP-25 adotaram um método distinto do empregue nos atentados da rede bombista da extrema-direita que, entre maio de 1976 e abril de 1977, causaram a morte a mais de uma dezena de pessoas, incluindo o padre operário Maximino Barbosa de Sousa e a estudante Maria de Lurdes Correia. “Nós avisámos sempre que fazíamos atentados que poderiam causar sangue. A direita nunca fez isso. O Diamantino Monteiro Pereira foi avisado.”

Luís Monteiro Pereira lembra-se de assistir a pelo menos uma conversa telefónica do pai, com alguém que do outro lado lhe dizia que o melhor era ter cuidado e passar a andar com segurança. E também se recorda de algumas vezes em que o telefone tocou com ameaças para o administrador da Fábrica de Loiças de Sacavém. Mas na altura as FP-25 já existiam há dois anos e meio e nunca tinham executado ninguém, por isso o administrador da Fábrica de Loiças de Sacavém não levou os avisos a sério. “Nunca dava muito valor, dizia ‘Não, não, isto não passa de ameaças’. Afinal, passou bastante.”

A morte do “capitalista” Canha e Sá na paragem do autocarro

Para matar, os militantes precisavam de autorização superior da DIMA, o órgão de direção militar das FP-25. Estes seriam casos raros na atuação do grupo terrorista, “uma forma exemplar de punir atos que sejam feitos impunemente e prejudiquem os trabalhadores e os revolucionários”, ficou escrito no 16.º documento apresentado no Conclave, o mesmo a propósito do qual Otelo anotou que se contentaria com um “perfil na definição dos inimigos a abater”, dispensando informação mais concreta, que de alguma forma o poderia tornar cúmplice das ações dos operacionais.

Rogério Canha e Sá, assassinado a 29 de maio de 1984, a meio caminho entre o T2 onde morava com a mulher e os dois filhos maiores de idade, no subúrbio lisboeta de Santo António dos Cavaleiros, e a paragem do autocarro que apanhava todos os dias para ir trabalhar, tinha o perfil perfeito, segundo a organização terrorista.

Aos 63 anos, era um dos três administradores indicados quatro anos antes pelo Estado para gerir a nacionalizada Gelmar, gigante dos congelados numa era pré-hipermercados a braços com uma série de problemas económicos e que em fevereiro desse mesmo ano tinha sido extinta — o que fez com que cerca de 700 trabalhadores ficassem sem emprego.

No currículo, Canha e Sá tinha também, com as mesmas funções, a construtora J. Pimenta, entre 1977 e 1980, mas não era só por isso que se encaixava tão bem na definição de alvo a abater pelas FP-25. “O meu tio foi cumprir uma função de gestor recuperador de empresas mas também era amigo próximo de Marcelo Caetano, era amigo próximo do Mário Soares, estava muito bem conectado e era uma pessoa muito influente”, explica ao Observador o sobrinho Nuno Canha e Sá, a partir de videochamada no Brasil, onde vive.

Nascido em Portugal, Rogério Canha e Sá viveu grande parte da vida em Moçambique, onde entre meados da década de 1950 e a independência, em 1975, acumulou uma série de cargos: foi administrador do concelho da Beira; chefe de gabinete do então Governador Geral do país, Baltazar Rebelo de Sousa (pai de Marcelo Rebelo de Sousa); e governador do distrito de Manica, onde em simultâneo se dedicou à produção de gado, numa grande propriedade que tinha nos arredores de Vila Pery, atual Chimoio. Pelo meio, passou pelos serviços de Inspeção Social da Presidência do Conselho de Ministros, como inspetor superior, e viveu durante oito anos em Bruxelas, como alto funcionário da NATO. “Foi alto comissário para as questões africanas, esteve envolvido na questão da barragem de Cahora Bassa. Era muito respeitado no meio dele e tinha muitos contactos”, recorda o sobrinho, para depois garantir que o gestor, que foi assassinado nove anos depois de regressar a Portugal, já não era sequer o capitalista que as FP-25 quiseram fazer crer — quanto mais o patrão que tratava os trabalhadores com “arrogância e desprezo”, como acusava o comunicado a reivindicar a sua morte.

“O meu tio vivia num apartamento modesto em Santo António dos Cavaleiros, ia de autocarro para o trabalho, tinha um carrinho modesto mas que na altura só andava ao fim de semana, não tinha nada de capitalista”, assegura Nuno Canha e Sá. “De facto, em África teve, mas dava emprego às pessoas; no momento da independência, o meu tio teve de fazer a ponte aérea com a minha mãe, que era assistente de bordo da TAP, e veio com a roupa que tinha no corpo. Era um homem que tinha propriedades e não sei quantos milhares de pessoas a trabalhar com ele, era um latifundiário da agropecuária, graças a ele as pessoas viviam bem naquela região.”

Nos panfletos abandonados sobre o corpo, a que os dois operacionais responsáveis pelo atentado voltaram já depois de se terem posto em fuga — os três tiros desferidos inicialmente não tinham sido fatais, Rogério Canha e Sá estava a gemer e a suplicar por ajuda —, a organização terrorista dava conta do passado recente do gestor, mas também do seu historial, como se a execução tivesse sido uma espécie de dois em um aplicado à justiça revolucionária. “Executando o responsável direto pelo desemprego de 700 pessoas, as Forças Populares 25 de Abril eliminaram um inimigo dos trabalhadores, colonialista e com responsabilidades políticas e administrativas em Moçambique, especialista em liquidar empresas públicas ou intervencionadas”, citaram os jornais da época.

Em tribunal, o Ministério Público elegeria o caso como um dos “exemplos mais característicos da articulação das componentes do Projeto Global”. Numa reunião do secretariado da FUP a 28 de outubro de 1983, sete meses antes do atentado, Otelo anotou nos seus apontamentos que um tal de Silva, do partido, tinha entrado em contacto com a Comissão de Trabalhadores da empresa, surgindo a 12 de novembro seguinte, nas suas notas sobre a reunião da Comissão Política da FUP reunida nesse dia, o seguinte ponto dois na ordem de trabalhos: “Discussão sobre intervenção e medidas a tomar relativamente à Gelmar”.

Sobre a decisão tomada nesse mesmo dia de fazer um comunicado, que seria distribuído ainda durante esse mês, com as fotografias dos gestores Canha e Sá e Dias Prudente, sob o título “Estes são os principais responsáveis pela dramática situação a que chegaram os trabalhadores da Gelmar”, Otelo Saraiva de Carvalho apontaria ainda mais uma dúvida: “Quem assina comunicados?”.

Apesar de o fundador do Projeto Global não ter assentado alternativas, o Ministério Público concluiu que a escolha só poderia ser entre a FUP e a ECA/FP-25. No final, assinou a FUP, que no boletim de janeiro de 1984 voltaria a focar o caso Gelmar, referindo-se a Canha e Sá como “corrupto e incompetente”. Mas, na sequência da Operação Orion, vários exemplares do comunicado seriam encontrados nas casas de membros da organização terrorista, que poucos meses depois levou a cabo a execução.

A importância do caixote do lixo da Rua Júlio Andrade, em Lisboa

Apesar de a Gelmar ser, desde a sua extinção, a 20 de fevereiro de 1984, um caso perdido, não foi por isso que as FP-25 deixaram de agir, não apenas para castigar o gestor que consideraram mais responsável pela falência mas, sobretudo, para dar o exemplo e avisar “todos aqueles que, a pretexto da crise económica, se destacam na repressão e atitudes contra os interesses dos trabalhadores”.

“Não são imunes e contra eles pode exercer-se a justiça revolucionária”, ameaçaram no comunicado em que reivindicaram a ação, replicado nessa mesma tarde pelos vespertinos e na manhã seguinte pela restante imprensa. Para se fazerem ouvir, as FP-25 precisavam de aparecer nos jornais — e essa foi, desde a primeira hora, uma preocupação dos operacionais que lideravam a organização.

Jaime Antunes, atual vice-presidente do Benfica, foi o diretor de informação que fechou a porta da extinta agência ANOP, em dezembro de 1986. Diretor desde meados de 1984, mais ou menos na altura em que a Operação Orion foi desencadeada pela PJ, era jornalista da casa antes disso e recorda-se bem do tempo em que o caixote do lixo da Rua Júlio Andrade, no Campo Santana, em Lisboa, mesmo em frente à redação da ANOP, era usado pelas FP-25 para reivindicar atentados. “Deixavam para lá papéis e depois comunicavam para alguém da redação, que os ia buscar”, explica ao Observador.

A dada altura, Jaime Antunes decidiu que não se faziam mais notícias sobre a organização a partir desses panfletos, porque “não havia forma de confirmar se o que diziam era verdade ou não”. A forma como diz que a ordem foi recebida — “Nem imagina o frisson interno que foi na redação” — levantou-lhe dúvidas sobre a natureza das relações entre alguns jornalistas e os operacionais da rede terrorista, que aliás a Judiciária na altura também teve, chegando mesmo a vigiar alguns repórteres.

Dez anos depois do 25 de Abril, contextualiza o antigo diretor de informação, o que não faltavam nas redações — e isto não seria exclusivo da ANOP —, eram jornalistas politizados, que inclusivamente tinham feito parte de movimentos próximos das FP-25, como o PRP ou as BR, e que por isso tinham acesso facilitado a fontes da organização.

Se por um lado isso era positivo, diz, porque traziam notícias, por outro podia colocar em causa a informação que era publicada. “Houve um momento, antes de eu pegar na direção de informação, em que a agência ANOP era uma caixa de propaganda das FP-25. Não foi fácil mudar as coisas, mas não foi preciso despedir ninguém, bastou mexer ao nível das chefias”, revela Jaime Antunes.

Na época, na redação haveria “quatro ou cinco jornalistas que tinham militado nas Brigadas Revolucionárias” a dar notícias sobre os atentados das FP-25. Em vez de os afastar do tema, Jaime Antunes decidiu redobrar a vigilância: “A partir de determinada altura, todas as notícias sobre as FP-25 tinham de passar por mim”. A Polícia Judiciária também tinha desconfianças. Tanto que, a dada altura, chamou o diretor de informação para prestar declarações sobre os panfletos deixados sempre no mesmo caixote: “Queriam saber em que circunstâncias é que apareciam”.

No dia em que Luciano Rocha, um dos jornalistas desse grupo, apareceu na redação a dizer que tinha estado numa conferência de imprensa na praia com membros da organização, Jaime Antunes não estranhou. “Não me recordo se já tinha tomado posse ou não, a ideia que tenho é que a redação foi posta perante uma situação de facto consumado, a notícia estava feita e era uma coisa super sigilosa, não podia divulgar a fonte. Na altura fiz as perguntas que devia fazer, mas as respostas não eram conclusivas e não tinha meios para fazer mais investigação. Relatei isso à Judiciária, mas não tenho memória de que tenham investigado, ou então investigaram mas não comunicaram.”

Dois operacionais, três jornalistas e uma geleira cheia de pistolas

Ao telefone desde Angola, onde nasceu, para onde regressou “há 10 ou 12 anos” e onde continua, aos 75 anos, a trabalhar como jornalista, Luciano Rocha diz que nunca chegou a ser interrogado pela polícia, mas que tem a certeza de que esteve sob investigação. “Morava na Borges Carneiro, na Estrela, e não tenho dúvidas de que várias vezes chegava a casa e tinha lá gente à frente. Era a PJ, certamente. Acho que partiam do princípio de que podia voltar a ter ligações com pessoas das FP-25”, explica, para depois revelar todo o filme da célebre conferência de imprensa das FP-25 na praia, em junho de 1984. Do lado dos jornalistas — além de Luciano Rocha, da ANOP, estiveram presentes Manuel Beça Múrias, repórter de O Jornal, e Celestino Amaral, do Expresso —, é o único sobrevivente.

“Um dia estou na ANOP, no Campo Santana, e vou a um barzinho que havia ali perto que era o último a fechar. Às tantas, eram umas dez ou onze da noite, o porteiro veio dizer-me que havia dois senhores que queriam falar comigo. Cheguei lá fora e apresentaram-se: eram das FP-25”, recorda o jornalista, que até hoje garante desconhecer a identidade dos operacionais. “Disseram-me que iam fazer a tal conferência de imprensa, na Caparica, e perguntaram-me se queria ir: ‘Digas sim ou digas não, a partir deste momento isto não pode sair daqui. Estás a ser vigiado’.”

No dia seguinte, terça-feira, dia 26 de junho de 1984, cinco dias depois da Operação Orion e quatro após a detenção de Otelo Saraiva de Carvalho e de Pedro Goulart, Luciano Rocha saiu de casa a meio da manhã e apanhou o autocarro para a Costa de Caparica. Cumprindo as regras impostas pelas FP-25, não disse a ninguém onde ia, nem à pessoa com quem morava na altura, que acabou por estranhar vê-lo sair, num dia de trabalho, de calções de banho e toalha ao ombro. A ordem era para não levar gravadores nem máquinas fotográficas e para sair do comboio da Transpraia, que na altura fazia a ligação entre as praias da Caparica e a Fonte da Telha, na paragem a seguir à Praia do Rei.

“Entrei no primeiro bar que encontrei e estava lá o Celestino. Tentei que não me visse, mas viu, tentei disfarçar: ‘Paga-me a conta que tenho um encontro com uma miúda’. Ele foi-se embora, eu entrei no comboio e ao fundo vi o Celestino sentado. Percebi logo que íamos ao mesmo”, recorda Luciano Rocha. Como chegaram antes das 15h, a hora marcada pelos terroristas, entretiveram-se a jogar à bola na areia. “Daí a um bocado apareceram uns indivíduos das FP-25 com uma caixa de gelados com armas lá dentro. O Beça Múrias foi o último a chegar, ficámos um bocado chateados, todos achávamos que a entrevista ia ser exclusiva.”

Ao todo, calcula que o grupo tenha estado reunido durante uma hora, debaixo de um guarda-sol azul e branco que dois operacionais levaram, juntamente com a geleira cheia de armas de fogo e com um gravador de som, sempre com medo de que a polícia aparecesse e se desencadeasse um tiroteio no areal, com eles pelo meio.

“Para desfazer equívocos quanto ao caso dos 108 mil contos, que repetimos ser da nossa responsabilidade, queremos apresentar alguns documentos”, terá sido a primeira coisa que lhes disseram, para a seguir exibirem o livrete de um dos carros utilizados para fazer o assalto à carrinha de transporte de valores à saída das garagens do Banco Fonsecas & Burnay, no Marquês de Pombal, e os documentos do proprietário a quem o tinham roubado, sob ameaça de armas de fogo. “Na altura, a PJ tinha desmentido. Mostraram-nos os documentos e disseram-nos: ‘Quando saírem daqui vão atrás do cinema Quarteto e o carro está lá’. E estava”, recorda o antigo jornalista da ANOP, que, quando chegou a Portugal, no início de 1977, arranjou trabalho no Página Um, o jornal do PRP, cuja redação ficava na Rua Braamcamp, em Lisboa, mesmo por baixo da sede da OUT. “Conhecia o Otelo, dava-me bem com ele, por cima do Página Um funcionava a OUT, foi lá que conheci a Isabel do Carmo e o Carlos Antunes também. E o Pedro Goulart. Mas nunca fiz parte de nada, anos depois, estava eu na Rádio Azul, em Setúbal, foram lá escrever na parede ‘Luciano Rocha, FP-25”. Portugal é isso, são as conotações que se fazem, não se distingue entre o jornalista e o político.”

Desde o início que as FP-25 mantiveram o hábito de reivindicar os atentados cometidos, mas, segundo os dois operacionais na conferência de imprensa da praia, nem todas as reclamações de autoria tinham sido efetivamente feitas pela organização, que chamou os jornalistas para recusar umas ações e reconhecer outras. “Há anos que funciona uma central de contra-informação situada numa área de extrema-direita da Polícia Judiciária, da comunicação social e não só”, começaram por acusar, citados por Manuel Beça Múrias no artigo de três páginas que dias depois faria manchete no semanário O Jornal, para a seguir se distanciarem de uma série de mortes e atentados.

Garantiram que as FP-25 não tinham tido nada que ver com a morte, em fevereiro desse ano, de dois guardas fiscais na Praia da Falésia, no Algarve; nem com o assassinato do dono dos Móveis Baía, em maio de 1980, no Monsanto, em Lisboa; ou sequer com as ameaças recentemente feitas por telefone para a delegação lisboeta da agência EFE contra individualidades como o presidente Ramalho Eanes ou Mário Soares, então primeiro-ministro, a exigir que Otelo Saraiva de Carvalho fosse libertado — “São atos de provocação”.

A seguir, os operacionais lamentaram a morte do “inocente” Nuno Dionísio e, “com naturalidade arrepiante”, assinalou o repórter de O Jornal, admitiram uma série de “eliminações”. José Manuel Plácido, “o provocador que gozava de regalias concedidas pela polícia a troco de declarações falsas”; Diamantino Monteiro Pereira, administrador da Fábrica das Loiças de Sacavém; Rogério Batista Canha e Sá, administrador da Gelmar; e Arnaldo Freitas de Oliveira, administrador da vidreira Manuel Pereira Roldão & Filhos, da Marinha Grande, que acusaram de ter desviado “110 mil contos destinados a transformar e salvar a empresa” e que, atingido com 12 tiros no braço esquerdo, peito e costas, só não morreu porque a carteira, no bolso da camisa, susteve a bala fatal — todos eles tinham sido efetivamente vítimas das FP-25.

Já sobre o impacto da Operação Orion na organização, os operacionais fizeram questão de assegurar: “As FP-25 ficaram intocadas, embora seja admissível que entre o grupo dos detidos haja nossos simpatizantes ou apoiantes. Mas as FP-25, quer na sua estrutura operacional, quer logística, estão intocadas”.

Apesar de terem recusado personalizar e identificar quem de entre os detidos fazia efetivamente parte da organização, acrescentaram que a ação das autoridades tinha sido “direcionada contra a esquerda e contra os trabalhadores”. Questionados sobre Otelo, os dois operacionais lamentaram que se tivesse “atingido um partido legalizado” — a FUP — com o objetivo de “amedrontar a classe trabalhadora”. “É uma investida sobre o 25 de Abril, naquilo que o Otelo representa enquanto símbolo de uma determinada perspetiva dos trabalhadores, perspetiva que muitos outros democratas e revolucionários apoiaram antes e depois do 25 de Abril”, argumentaram.

▲ Armas e capuzes apreendidos às FP-25 na casa do arguido Fulgêncio Lopes, em Sesimbra

DIREITOS RESERVADOS

Podia passar mais de um ano, mas as FP-25 nunca esqueciam — retaliavam sempre

Quase quatro décadas depois, todos os antigos membros da organização terrorista ouvidos pelo Observador mantêm que foi mesmo assim e que a operação da Polícia Judiciária de 19 e 20 de junho de 1984 manteve intacta a capacidade operacional do grupo — convicção que os serviços secretos militares também partilhavam.

“Quando se deu a Operação Orion só foi preso um elemento das FP-25, o José António Sousa Moreira. Foi preso porque tinha uma casa clandestina, paga pela organização, mas ia todos os dias dormir a casa da mulher sem a gente saber”, diz um antigo dirigente do grupo. “Os outros eram da parte política. Era tudo gente que estava legal, e nenhum deles foi incriminado por ter participado em ações diretas”, argumenta, rejeitando a ideia de autoria moral que o Ministério Público atribuiu aos elementos da FUP, com Otelo Saraiva de Carvalho à cabeça, que acabariam a ser condenados por crime de associação terrorista. “Por essa lógica, no processo da rede bombista tinham de ter prendido muita gente que não prenderam. À direita isso nunca aconteceu mas à esquerda foram sempre presas as partes políticas das associações que tinham processos de luta armada.”

Por muito que vários dos operacionais tenham sido poupados na primeira investida policial, seria apenas uma questão de tempo até que começassem a ser detidos, fruto dos depoimentos de arrependidos como José Manuel Barradas e José Figueira e de outros como João Macedo Correia, pseudónimos “Alexandre” e “Poeta”, preso sete semanas depois da operação Orion, junto ao Cinema Trindade, no Porto, para rapidamente se tornar no principal delator da organização. Foi por isso que, nessa mesma altura, as FP-25 reuniram o “tribunal” que já no Conclave tinham querido convocar e deram início a uma fase diferente da sua atuação: a partir desta altura, não há mais condenações de industriais e empresários à morte, só execuções de “inimigos do Projeto Global” — que é como quem diz, mortes por retaliação.

Como já tinha ficado decidido na reunião magna, a ordem foi para não deixar impune qualquer ato contra a organização — mas também para que os operacionais, na tentação de não deixar arrefecer a vingança, não se precipitassem: “Não poderá existir a noção de que quando um inimigo nos dá um golpe temos de responder taco a taco, mas sim de esperarmos para que a justiça revolucionária seja feita no momento que nos seja mais favorável”.

Já tinha sido assim na resposta ao desastre de outubro de 1980 na Malveira — a retaliação, em dois atos, só surgiu largos meses depois. No caso de Alexandre António Ferreira de Souto, só o método utilizado é que foi diferente. O empresário de Leiria foi assassinado na noite de sábado, 23 de março de 1985, exatamente um ano e 16 dias depois de Delmiro Cruel, sindicalista da Marinha Grande, membro da OUT e candidato não eleito pelas listas da FUP às legislativas de 1980, ter morrido, no Hospital dos Covões, em Coimbra, onde já estava internado, em coma, há quase três meses.

Durante mais de um ano, as FP-25, a DPM do Projeto Global e a FUP discutiram o caso. “A forma criminosa e desumana como o camarada Cruel foi espancado não pode, de forma alguma, ficar impune”, anunciou a FUP da Marinha Grande em comunicado, logo em dezembro de 1983. Mas em março seguinte, já depois da morte do sindicalista — cujo funeral só não foi pago pelo partido porque a família não deu autorização, descobriu a PJ através de uma ata apreendida em casa de Pedro Goulart —, continuava sem haver novidades.