Índice

Índice

Pode estranhar-se que um livro sobre o impacto das epidemias na história publicado em 2021 omita a Covid-19, mas há uma boa razão para tal: Plagues and Peoples não foi escrito à pressa para tirar partido do presente interesse acrescido do público por doenças infecciosas, trata-se de um clássico que só agora teve edição portuguesa. Foi publicado pela primeira vez em 1976 e em 1998 foi alvo de nova edição, que consistiu, basicamente, na adição de um prefácio que dava conta do principal desenvolvimento ocorrido entretanto: a epidemia de sida. É a edição de 1998 que agora chega a Portugal, com o título Pestes e Povos, pela mão da Casa das Letras e com tradução de Vasco Teles de Menezes.

A capa da edição portuguesa de “Pestes e Povos”, de William H. McNeill (Casa das Letras)

Poderá haver quem questione a oportunidade de publicar com 45 anos de desfasamento um livro sobre um assunto – a história das doenças infecciosas – cujo conhecimento se dilatou consideravelmente nas últimas décadas. Todavia, o historiador americano William H. McNeill (1917-2016), que granjeou renome com uma abordagem à história que coloca ênfase nos contactos e intercâmbios entre diferentes civilizações, aplicou essa perspetiva, com tal sagacidade, erudição e clareza de exposição, ao tema que o livro resistiu bem à passagem do tempo. E também plantou sementes, pois é óbvio que o (justamente) celebrado Armas, germes e aço (1997), de Jared Diamond (ver As zebras não são cavalos com riscas) tem uma dívida considerável para com Pestes e Povos – há mesmo um parágrafo da pg. 276 que poderia funcionar como uma sinopse das teses centrais de Armas, germes e aço. Há detalhes em que o livro revela a sua idade – como quando situa há 50.000-100.000 anos a aparição do Homo sapiens, que a paleontologia do século XXI coloca há 300.000 anos – mas tais desactualizações não invalidam, por si só, as teses defendidas por McNeill.

Epidemia de febre-amarela em Cadiz (c.1819), por Théodore Géricault

Plagues and Peoples foi um livro pioneiro em 1976 e 45 anos depois ainda proporciona leitura proveitosa, sobretudo para os colunistas e opinadores que, no início de 2020, profetizaram que a covid-19 não teria impacto duradouro, uma vez que as doenças infecciosas não tinham tido influência significativa no desenrolar da história das civilizações.

O que é de lamentar na edição portuguesa é que tenha suprimido o índice remissivo, falta grave num livro de grande densidade e diversidade e apreciável extensão (c.350 páginas de texto, mais anexos e notas).

[Nota: dada a grande amplitude de doenças, épocas e geografias abordadas em “Pestes e Povos”, o texto que se segue escolhe apenas alguns temas]

Caçadores e agricultores, campo e cidade

A migração do Homo Sapiens a partir do seu “berço” na África tropical terá permitido, segundo McNeill, escapar a muitos dos parasitas e dos organismos causadores de doenças a que os seus predecessores e contemporâneos tropicais estavam habituados”, o que terá promovido a multiplicação e o rápido alastramento da espécie pelo planeta, ainda que, “com o tempo, doenças biológica e demograficamente importantes [se desenvolvessem] também entre as comunidades humanas dos climas temperados”.

Quando o Homo Sapiens deixou de ser caçador-recolector e passou a praticar a agricultura e se tornou sedentário, as oportunidades para as doenças infecciosas aumentaram. Numa fase primitiva, a agricultura terá sido conduzida num regime de “corte e queima”, com mudança de local de cada vez que o solo começava a perder fertilidade (prática que ainda persiste nalgumas regiões tropicais), mas, depois, as comunidades humanas passaram a viver sempre no mesmo sítio, ficando mais expostas a contaminações, nomeadamente com os seus próprios excrementos. McNeill considera, todavia, que as novas infecções associadas à sedentarização “não devem ter sido um fardo biológico muito pesado, visto que não impediram um crescimento da população humana de uma magnitude sem paralelo” até então – nalgumas áreas a densidade dos agricultores “tornou-se 10 a 20 vezes maior do que a densidade dos caçadores alguma vez tinha sido nessas mesmas áreas”.

Reconstituição de um povoado agrícola do Neolítico

As epidemias só começaram a tornar-se num fardo pesado quando o Homo sapiens começou a viver em comunidades “civilizadas”, ou seja “grandes, completamente organizadas, densamente povoadas e […] geridas e dominadas por cidades. As doenças infecciosas virais e bacterianas são, por isso, as doenças da civilização por excelência”. E a maioria delas, “provavelmente todas, foram transferidas para as populações humanas a partir de grupos de animais”, sobretudo de animais domésticos.

McNeill realça a diferença de comportamento das doenças infecciosas em meio rural e meio urbano: “o campo era frequentemente mais saudável, uma vez que as várias formas de infecção disseminadas nas cidades tinham menos probabilidades de chegar aos habitantes das zonas rurais. Por outro lado, quando uma epidemia penetrava realmente no campo, podia ter consequências mais drásticas do que as que eram prováveis entre uma população urbana”, cuja exposição regular a doenças lhe conferia alguma imunidade. Os surtos no meio rural podem ser devastadores, mas “desaparecem tão rapidamente como começam. Quando o fornecimento local de hospedeiros viáveis se esgota, a infecção morre e desaparece”. Todavia, no centro urbano “permanecerão suficientes pessoas susceptíveis para que o organismo infeccioso se consiga manter vivo até que indivíduos sem experiência da doença voltem a acumular-se na zona rural e se torna possível um novo surto da epidemia”.

Ruínas de Ur, cidade-estado suméria, fundada c.3800 a.C. e situada perto da moderna cidade de Nasiriyah, no Iraque

A dinâmica entre populações humanas e doenças infecciosas determinou que, até ao século XIX, as cidades tivessem um saldo natural negativo, pelo que a sua manutenção “exigia que os agricultores rurais não só produzissem mais alimentos do que aqueles próprios consumiam para poder alimentar os habitantes das cidades, mas que também produzissem um excedente de crianças, cuja migração para a cidade era necessária para sustentar os números urbanos”. McNeill socorre-se dos Boletins de Mortalidade relativos a Londres para demonstrar que, no século XVIII, na capital britânica “a mortalidade excedia a natalidade a uma média anual de seis mil. Por conseguinte, no decurso desse século, Londres precisou de nada mais, nada menos do que 600.000 migrantes internos só para poder sustentar-se”. São números que deveriam dar que pensar aos espíritos ingénuos que acreditam que “dantes era tudo natural e saudável” e que o progresso veio arruinar e envenenar tudo.

Apesar da imagem de fausto e prosperidade que emana desta vista de Londres pintada por Giovanni Antonio Canal (dito Canaletto) em 1747, a insalubridade da cidade cobrava um elevado tributo anual em vidas humanas

A génese das civilizações chinesa e indiana

Segundo McNeill, as doenças infecciosas moldaram decisivamente o desabrochar da civilização chinesa: esta desenvolveu-se primeiro na planície aluvial do Rio Amarelo (Huang He), a norte, e a bacia do Yangtze, a sul, só começou a tornar-se preponderante no final da dinastia Han (202 a.C.-221 d.C.), apesar de na bacia do Yangtze “o clima mais suave [significar] períodos de crescimento vegetativo mais longos e a pluviosidade mais abundante [afastar] o risco de seca que punha frequentemente em perigo as terras não irrigadas do norte”. O paradoxo explica-se por “as condições mais quentes e mais húmidas do sul [permitirem] que florescesse uma maior variedade de parasitas do que seria possível no norte. Ao longo da toda a planície aluvial do Rio Amarelo, os invernos rigorosos matavam os parasitas a que faltassem formas latentes capazes de resistir a um congelamento prolongado. Importantes insectos transmissores de doenças estavam igualmente impedidos de se instalar porque não conseguiam resistir às condições frias e secas do norte”.

São considerações que encontram eco nos especialistas em doenças infecciosas do nosso tempo e lançam alertas para o facto de o aquecimento global poder fazer regressar à Europa Meridional doenças que tinham sido erradicadas, como a malária.

Os três maiores rios chineses: de norte para sul, Amarelo, Yangtze e Xi

McNeill atribui também às doenças infecciosas um papel relevante na evolução da civilização indiana: a partir de 1500 a.C., os povos arianos vindos da Ásia Central, que se encontravam num estádio civilizacional mais avançado, começaram por fazer recuar os povos pré-existentes, mas o avanço ariano acabou por ir perdendo ímpeto, até que se criou no subcontinente um equilíbrio entre invasores e invadidos, com os primeiros a dominar as regiões norte e oeste, de clima mais frio e seco, e os segundos – os “povos da floresta”, que viviam em pequenas comunidades – prevalecendo nas regiões sul e leste, mais quentes e húmidas. Segundo McNeill, este equilíbrio resultou das diferentes condições climáticas e susceptibilidades a doenças infecciosas, que criaram um “impasse epidemiológico”: “Os povos da floresta podiam ser dizimados por infecções provenientes de contactos com os povos civilizados, mas os intrusos civilizados eram mais susceptíveis aos contactos com as doenças e infestações tropicais familiares entre os povos da floresta”. A tese de McNeill é que, em vez de ter ocorrido o extermínio dos “povos da floresta” pelos arianos, é que estes incorporaram os primeiros “como castas, integrando-os na confederação de culturas hindus como entidades activas e semi-autónomas”. McNeill admite que “outros elementos e atitudes entraram na definição e manutenção do princípio de castas na sociedade indiana”, mas faz notar que “os tabus sobre os contactos pessoais entre linhas de castas e as regras elaboradas para a purificação do corpo no caso de se infringir inadvertidamente esses mesmos tabus, sugerem a importância que o medo da doença provavelmente teve na definição de uma distância segura entre os vários grupos sociais […] da sociedade indiana”.

Implantação da civilização védica no noroeste da Índia, durante o denominado Período Védico Tardio (c.1100-500 a.C.)

O declínio e queda do Império Romano

As civilizações da China, Índia e Mediterrâneo viveram durante algum tempo isoladas entre si, mas a partir do século I d.C. o comércio entre elas foi aumentando de intensidade, num fenómeno que alguns historiadores classificam como “a primeira globalização” (ver A todo o vapor: A história da globalização que permitiu ao Ocidente dominar o mundo). E com esta circulação acrescida de pessoas, animais e mercadorias, houve doenças que tiveram a oportunidade de infectar populações “virgens”, que não dispunham de qualquer imunidade contra elas.

Embora os registos mais antigos sejam lacunares e vagos, é claro que o mundo da Antiguidade já fora assolado pontualmente por epidemias, mas, antes do século II d.C. “parecem não existir sinais de um catastrófico declínio populacional provocado por uma exposição não habitual a epidemias mortais”.

“A peste de Ashdod”, por Nicolas Poussin, 1630. O quadro alude a uma epidemia (não identificada) mencionada na Bíblia (Livro de Samuel) e que se terá abatido sobre os filisteus de Ashdod como punição divina por terem roubado a Arca da Aliança aos israelitas

No mundo dominado por Roma, que é aquele de que se possuem registos mais completos e fidedignos, o historiador Lívio contabilizou “onze casos de catástrofes pestilenciais nos tempos republicanos […] mas essas experiências não foram nada perante a doença que começou a propagar-se pelo Império Romano em 165 d.C. […] trazida por tropas que tinham estado a fazer campanhas na Mesopotâmia”.

Esta epidemia, que durou até 180 d.C., ficou conhecida como Peste Antonina por ter grassado no reinado dos imperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero, que eram ambos filhos adoptivos do imperador Antonino Pio e ficaram conhecidos como “Antoninos”. Note-se que o termo Peste Antonina não significa que se trata da doença causada pela bactéria Yersinia pestis e que teve a sua manifestação mais espectacular sob a forma da Peste Negra do final da Idade Média, uma vez que durante muitos séculos o termo “peste” foi aplicado de forma genérica a qualquer epidemia mortífera. A Peste Antonina também é conhecida como Peste de Galeno, por este médico romano de origem grega a ter descrito, ainda que não de forma suficientemente clara para que seja possível identificá-la. Os epidemiologistas e historiadores do nosso tempo sugerem a varíola ou o sarampo, uma vez que “os dados recolhidos por Hipócrates parecem mostrar que tais doenças não eram conhecidas nessa altura” no mundo mediterrânico, pelo que teriam um poder devastador.

Efectivamente, a doença matou, nos lugares afectados, 1/4 a 1/3 da população e “inaugurou um processo de declínio continuado da população nas terras do Mediterrâneo que durou, apesar de algumas recuperações locais, mais de meio milénio”.

“A peste numa cidade da Antiguidade” (c.1652-54), por Michiel Sweerts

Em 251-266 (249-262 segundo outros autores) outra epidemia não menos mortífera, que ficou conhecida como Peste de Cipriano, por ter sido testemunhada e descrita por São Cipriano, bispo de Cartago, abateu-se sobre o Império Romano. Há registos de que só na cidade de Roma terão morrido “cinco mil [pessoas] por dia no auge da epidemia e há algumas razões para acreditar que as populações rurais ainda foram mais intensamente afectadas” do que na epidemia anterior. O consequente despovoamento dos campos terá levado o imperador Diocleciano (reinado: 285-305) a promulgar leis “que proibiam os agricultores de abandonar as terras e tornavam hereditário e obrigatório um certo número de outras ocupações”.

Os tumultos no Império Romano já tinham começado em 235, com o assassinato do imperador Alexandre Severo, mas a epidemia terá certamente contribuído, juntamente com as invasões bárbaras, para a intensificação e prolongamento do período de grande instabilidade política e depressão económica que ficou conhecido como a “Crise do Século III”, que durou até 284 e durante o qual um total de 26 candidatos reclamou o trono imperial.

A tese de McNeill é que as epidemias “[erodiram] gravemente a riqueza das terras do Mediterrâneo entre 165 e 266 d.C.” e que “a extinção rápida de um grande número de populações urbanas nos centros mais activos do comércio mediterrânico diminuiu o fluxo de dinheiro para o fisco imperial. O resultado foi que já não foi possível pagar aos soldados os valores habituais e as tropas amotinadas viraram-se contra a sociedade civil para extrair o que podiam através da força […] De tudo isso, resultou mais declínio económico, mais despovoamento e catástrofes humanas”. O desfecho “foi a desintegração do tecido imperial nas províncias ocidentais e a sua sobrevivência precária no Oriente mais povoado”.

“Saque de Roma pelos visigodos no ano 410” (1890), por Joseph-Noël Sylvestre

A ascensão do cristianismo

A epidemia de 251-266 terá parecido pavorosa à maioria dos habitantes do Império Romano, mas houve quem tivesse perspectiva bem diversa. O bispo Cipriano (c.210-258), cujo nome foi, a posteriori, associado à epidemia, escreveu: “Esta mortalidade é uma desgraça para os judeus e pagãos e inimigos de Cristo; para os servos de Deus é uma partida salutar. Quanto ao facto de, sem nenhuma discriminação na raça humana, os justos estarem a morrer com os iníquos, não vos compete pensar que a destruição é a mesma tanto para o bom como para o mau. Os justos são chamados para repousar, os iníquos são levados para a tortura”.

São Cipriano de Cartago

McNeill cita esta passagem para ilustrar o que considera ser o efeito transformador destes surtos epidémicos nas mundividências do mundo mediterrânico. “Os cristãos tinham em relação aos contemporâneos pagãos” uma vantagem: “cuidar dos doentes, mesmo em tempo de peste, era um dever religioso reconhecido” e os autores cristão faziam notar que enquanto “os cristãos se ajudavam mutuamente em tempos de pandemia […] os pagãos fugiam dos doentes e abandonavam-nos impiedosamente”. Por outro lado, para os cristãos “os ensinamentos da fé davam sentido à vida, mesmo perante a morte repentina e surpreendente”, e proporcionavam “um consolo apaziguador e imediato na visão de uma existência celestial” após a morte, enquanto os sistemas da filosofia pagã, “com a sua ênfase em processos impessoais e na lei natural, eram ineficazes a explicar a aparente aleatoriedade com que a morte descia repentinamente sobre novos e velhos, ricos e pobres, bons e maus”. “Por isso”, conclui McNeill, “as epidemias catastróficas tiveram como efeito fortalecer as igrejas cristãs numa altura em que a maior parte das outras instituições estava a desacreditar-se”.

O cristianismo veria o pendor ascensional consolidado em 313, quando, pelo Édito de Milão, o imperador Constantino I acolheu o cristianismo como uma das religiões do império, e tornar-se-ia na religião oficial do império – com exclusão de todas as outras – em 380, no reinado de Teodósio I. Cipriano nascera cedo de mais para assistir a este triunfo – aliás, teve a pouca sorte de viver no reinado de Valeriano (253-260), que foi um dos imperadores que mais se distinguiu na perseguição aos cristãos: tendo-se recusado repetidamente a fazer sacrifícios aos deuses romanos, Cipriano foi preso e decapitado.

Santa Corona, uma mártir cristã que terá vivido na Síria no século II d.C. e que é celebrada a 24 de Novembro, costumava ser invocada em assuntos envolvendo dinheiro, mas a pandemia de covid-19 levou a que lhe fossem atribuídas competências também na área das doenças infecciosas. Corona terá sido executada pelos romanos por ter confortado Victor, um soldado romano que estava a ser torturado por professar a fé cristã. Quadro pelo Mestre da Madonna do Palazzo Venezia, um discípulo de Simone Martini activo em Siena em meados do século XIV

A ascensão do Islão

A parte oriental do Império Romano pode ter resistido melhor do que a parte ocidental à epidemia de 251-266 (bem como ao subsequente processo de desagregação), mas seria fortemente abalada por uma nova epidemia de grandes proporções em 541-549. Esta ficou conhecida como Peste de Justiniano, por ter grassado durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I (reinado: 527-565), e ao contrário das duas “pestilências” anteriores, esta parece mesmo ter sido uma epidemia de peste bubónica. O agente desta é a Yersinia pestis (o livro designa-a pelo seu antigo nome, Pasteurella pestis) e a Peste de Justiniano terá sido a primeira irrupção em grande escala desta bactéria no palco da história – ainda que McNeill deixe em aberto a possibilidade de ser a mesma doença que já emergira na Líbia e Egipto no século II a.C.

Na verdade, a Peste de Justiniano de 541-549 foi apenas o primeiro de uma sucessão de surtos de peste, de maior ou menos intensidade e abrangência geográfica, que afectou a bacia mediterrânica, o Médio Oriente e o Norte da Europa até meados do século VIII e que teve consequências devastadoras. McNeill considera que “as pestes dos séculos VI e VII tiveram uma importância para os povos do Mediterrâneo completamente análoga à mais famosa Peste Negra do século XIV” e lembra que o historiador bizantino Procópio – a principal fonte de informação sobre a Peste de Justiniano – relatou que, no auge da epidemia, “a peste matou 10.000 pessoas por dia em Constantinopla, onde grassou durante quatro meses”.

McNeill vê na debilitante sucessão de surtos de peste na bacia mediterrânica e Médio Oriente uma explicação para eventos decisivos na marcha da História: primeiro, “o fracasso dos esforços de Justiniano para restaurar a unidade imperial no Mediterrâneo”, mediante a conquista (parcial) dos territórios que tinham pertencido ao Império Romano do Ocidente. Depois, em meados do século VII, “a incapacidade das forças romanas [bizantinas] e persas [sassânidas] [para] oferecerem mais do que uma resistência simbólica aos exércitos muçulmanos que, tão inesperadamente, afluíram em massa vindos da Arábia em 634”.

O Império Bizantino e o Império Sassânida c.600

McNeill não menciona o facto nada despiciendo de o Império Bizantino e o Império Sassânida terem passado mais de um século envolvidos em guerras extremamente desgastantes para ambos os lados – em particular as que decorreram em 542-562, 572-591 e 602-628 – mas é plausível que as epidemias de peste também tenham contribuído para o enfraquecimento dos dois impérios rivais, permitindo que os exércitos árabes rubricassem uma série de conquistas que, no seu tempo, devem ter parecido tão fulgurantes como a Blitzkrieg foi no século XX.

Expansão do califado islâmico durante o tempo de Maomé (622-632, a castanho), do Califado Ortodoxo ou Rashudin (632-661, a laranja) e do Califado Omíada (661-750, a amarelo)

O Império Mongol e a peste

Ao contrário das grandes epidemias anteriores, cuja origem e rota de propagação são hoje muito difíceis de reconstituir, a progressão da Peste Negra que assolou a Europa (e também o Norte de África e o Próximo Oriente) é relativamente bem conhecida.

McNeill especula que terá tido origem em roedores em territórios chineses no sopé dos Himalaias e que terá passado para os soldados mongóis que invadiram esta região c.1252 e que as primeiras ocorrências da doença terão surgido em 1331 na China. Há indícios mais substanciais da sua presença, c.1338-39, numa comunidade de mercadores nestorianos nas margens do Lago Issyk-Kul, na Ásia Central (hoje no Quirguistão), um dos pontos de passagem da Rota da Seda. Não se sabem detalhes da sua progressão ao longo desta rota, mas é certo que em 1346 a peste infectava as tropas mongóis que sitiavam a colónia genovesa de Kaffa (também chamada Feodosia), na Península da Crimeia; aos sitiantes, enfraquecidos pela doença, ocorreu-lhes recorrer a uma forma rudimentar de guerra biológica, catapultando cadáveres de vítimas da peste para o interior da cidade. Por esta via, ou, mais prosaicamente, através dos ratos que circulavam livremente entre o acampamento dos sitiantes e a cidade, a peste infectou os genoveses, que, sem disso de darem conta, a levaram para a sua cidade natal.

Propagação da Peste Negra, 1346-1353

O resto da história é bem conhecido (ver capítulo “1347: Peste Negra” em Quais foram os piores anos da história?), mas McNeill chama a atenção para um aspecto nem sempre devidamente realçado: apesar de algumas guerras civis e disputas sucessórias, o Império Mongol trouxe à Eurásia um período de uma certa estabilidade geopolítica e reprimiu os salteadores e pequenos senhores da guerra, trazendo às viagens e ao comércio de longa distância uma segurança de que não gozara durante séculos. Esta “Pax Mongolica” (que outros historiadores designam por “Pax Tatarica”) teve como efeito colocar em contacto regular regiões distantes que até aí tinham tido escassa interacção – e a Yersinia pestis aproveitou a oportunidade. Se, por um lado, a “Pax Mongolica” terá permitido a epidemia de peste bubónica, foi esta que acabou por pôr termo à primeira, ao causar a fragmentação do Império Mongol, numa miríade de pequenos khanatos quezilentos e instáveis. A estabilidade fora estilhaçada, mas o mal já estava feito e a Yersinia pestis instalara-se por quase toda a Eurásia e Norte de África.

Após relatar as calamitosas consequências directas e indirectas da Peste Negra na Europa, McNeill acrescenta que “a culminar tudo isto, o clima piorou no século XIV, de modo que as culturas improdutivas [colheitas falhadas?] se tornaram mais comuns, sobretudo nas terras do norte, à medida que a duração e rigor dos invernos aumentava”. Todavia, há quem entenda que o advento desta Pequena Idade do Gelo (assim designam os climatologistas esse período de baixas temperaturas) não terá sido uma mera coincidência: William Ruddiman, um cientista ambiental americano, propôs que a Pequena Idade do Gelo que começou no final da Idade Média foi consequência da Peste Negra, que, ao matar parte significativa da população da Europa e da China, levou a um abandono maciço de terras agrícolas, que as florestas voltaram a ocupar, removendo dióxido de carbono da atmosfera e fixando-o sob a forma de madeira. A abrupta queda demográfica que as doenças levadas pelos europeus causaram nas Américas a partir do início do século XVI terá, pelo mesmo processo, contribuído para manter o CO2 atmosférico em níveis baixos, mesmo depois de as populações europeia e chinesa terem recuperado da Peste Negra e voltado a agricultar as terras tomadas entretanto pelas florestas (ver capítulo “Pestilência e clima” em A pandemia poderá salvar-nos do apocalipse climático?).

Vista do Rio Tamisa junto a Londres, em 1677, por Abraham Hortius: Durante a Pequena Idade do Gelo, era frequente que o Rio Tamisa congelasse durante o Inverno, fenómeno que se tornou bem mais raro a partir do século XIX

A expansão dos impérios europeus

A “história alternativa” propõe-se olhar a marcha dos acontecimentos não como uma linha, mas como uma sucessão de ramificações conduzindo a diferentes realidades históricas. Poderíamos, por exemplo, deter-nos por volta do ano 1500, quando Portugal e Espanha iniciavam a sua expansão pelas Américas, África e Ásia Meridional e perguntarmo-nos: teria a marcha da História de ser a que foi? Não poderíamos ter uma via alternativa em que portugueses e espanhóis tivessem criado colónias em África e escravizado indígenas americanos para trabalhar nas suas plantações e minas? Terá sido meramente por uma fortuita conjugação de decisões de governantes, exploradores e mercadores portugueses e espanhóis que a História seguiu o caminho inverso?

A resposta é: não, a História está dependente não só da vontade e iniciativa humanas como de uma complexa teia de condicionantes geográficas e biológicas. E acontece que a mesma razão que tornou a conquista da América tão fácil aos europeus, foi também a que permitiu que África resistisse às suas investidas até à viragem dos séculos XIX/XX: as doenças infecciosas.

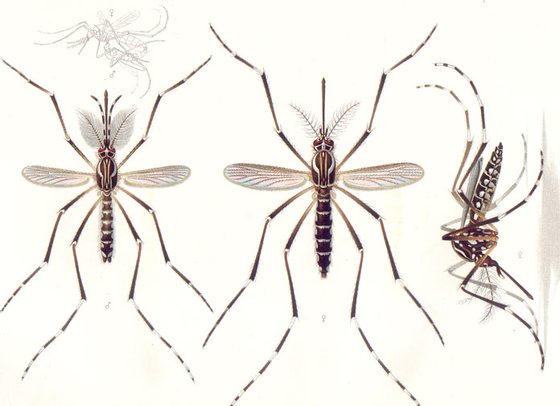

Talvez por a África ter sido o berço da humanidade, o continente acolhe, sobretudo na sua parte sub-sahariana, uma “extraordinária diversidade de parasitas humanos”, muitos deles letais ou fortemente debilitantes. Os povos locais tinham desenvolvido um razoável grau de resistência a alguns desses parasitas, nomeadamente aos que causavam a malária e a febre-amarela, mas outros parasitas, como o que causa a doença do sono, mantinham um elevado grau de letalidade mesmo para os africanos. Já os europeus não possuíam qualquer imunidade contra estas doenças tropicais, o que explica que, até ao advento da medicina moderna, das redes mosquiteiras e dos insecticidas, a sua penetração nos territórios de clima quente e húmido da África sub-sahariana tenha sido muito limitada, limitando-se a criar alguns portos e feitorias costeiras, e, ainda assim, pagando um elevado tributo às doenças infecciosas africanas.

O mosquito Aedes aegypti, o principal vector de transmissão da febre amarela: Apenas as fêmeas (centro e direita) transmitem a doença

Na América assistiu-se à situação inversa: nos primeiras décadas, o continente parecia estar livre de doenças que afectassem os europeus – depois a malária e a febre-amarela importadas de África tomariam conta de vastas áreas tropicais e sub-tropicais – e, por outro lado, os indígenas americanos eram altamente susceptíveis a várias doenças infantis europeias, como difteria, gripe, sarampo e varíola, a que os adultos europeus eram imunes. Tal disparidade deveu-se provavelmente ao facto de, ao contrário do que se passara na Eurásia, os “animais domesticáveis à disposição dos ameríndios não serem portadores do género de infecção grupal capaz de transmitir o seu parasitismo às populações humanas”. McNeill não o menciona, mas vale a pena realçar que a ausência na América de espécies bovinas, equinas, ovinas, caprinas e porcinas susceptíveis de domesticação foi, em parte, resultado da sobre-caça de grandes mamíferos pelos primeiros povos que se instalaram no continente a partir de c. 12.000 a.C., conduzindo à sua rápida extinção.

Desenho azteca do século XVI representando uma vítima de varíola

O resultado do “intercâmbio colombiano” de parasitas foi arrasador para os indígenas americanos, quer nas regiões de povoamento mais disperso – como o Canadá ou a Patagónia – quer nas regiões onde se tinham desenvolvido civilizações sofisticadas e com elevada densidade populacional – como o México e o Peru. A incrível facilidade e rapidez com que um punhado de aventureiros espanhóis conquistou e dissolveu os impérios azteca e inca, que abrangiam, respectivamente, 6 e 10 milhões de súbditos, não resultou apenas da sua indiscutível superioridade na tecnologia bélica – os europeus tiveram a lutar a seu lado as doenças infecciosas (ver México vs. Espanha: Quanto séculos são precisos para apagar esta mágoa?). É provável que, se não fosse a devastação causada pelas doenças europeias entre os ameríndios, Hernán Cortés fosse hoje lembrado, não como um conquistador intrépido, mas como um homem cruel e implacável que pagou a sua temeridade e cupidez sendo sacrificado (juntamente com todo o seu bando de salteadores) pelos sacerdotes aztecas numa grandiosa cerimónia em honra de Huitzilopochtli numa pirâmide de Tenochtitlan, e que algo análogo tivesse acontecido a Francisco Pizarro às mãos dos incas.

Batalha de Cajamarca (1532), entre os espanhóis capitaneados por Pizarro e os incas liderados pelo imperador Atahualpa, no momento em que este, de pé sobre o seu palanquim, é cercado pelos espanhóis. Gravura por Theodor de Bry, incluída no livro Historia del Mondo Nuovo (1565), de Girolamo Benzoni

Os conquistadores espanhóis tiveram ainda, segundo McNeill, outra vantagem decisiva sobre aztecas e incas: aos olhos destes últimos, o facto de existirem “doenças que só matavam índios e deixavam os espanhóis incólumes […] só podia ser explicada sobrenaturalmente e não podia haver dúvida sobre qual o lado que gozava do favor divino. As religiões, os sacerdócios, os modos de vida construídos em redor dos velhos deuses índios não podiam sobreviver a uma tal demonstração do poder superior do deus que os espanhóis adoravam”. Estas implicações psicológicas ajudam a explicar a vitória espanhola não só em termos estritamente militares, mas também em termos religiosos e culturais, com os ameríndios a aceitar, sem grande resistência, a conversão ao cristianismo e os modos de vida impostos pelos conquistadores.

Entretanto, sob a pressão combinada das doenças de origem europeia e das doenças tropicais africanas, as populações ameríndias sofreram perdas que, sobretudo nas regiões mais quentes e húmidas, ultrapassaram os 90%. Deste modo, na região do Caribe e no Brasil, os conquistadores brancos viram-se sem mão-de-obra para explorar as suas plantações e engenhos de açúcar – que requeriam elevado número de trabalhadores – e decidiram recorrer a escravos africanos, que eram relativamente imunes às doenças europeias e eram mais resistentes do que os europeus às doenças tropicais africanas (o que não impedia que tivessem uma taxa de mortalidade elevada, devido às condições insalubres em que eram forçados a viver, à brutalidade com que eram tratados e ao facto de cada novo carregamento de escravos poder trazer um novo influxo de parasitas).

Engenho de açúcar em Pernambuco, por Frans Post (1612-1680)

McNeill não o menciona, mas é pertinente acrescentar que, devido à omnipresente ameaça das doenças infecciosas africanas, os europeus que operavam o infame tráfico negreiro transatlântico não se aventuravam a internar-se em África para capturar escravos pelos seus próprios meios, estando o fornecimento de “mercadoria” quase inteiramente dependente dos traficantes africanos, que não tinham escrúpulos em escravizar os seus vizinhos, como, aliás, já faziam há séculos para abastecer os traficantes árabes (ver o capítulo “Foram os escravos africanos as principais vítimas da colonização da América pelos europeus?” em Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas).

A ideia de que a expansão europeia iniciada no século XVI era inevitável e que decorria da superioridade inata dos europeus sobre os restantes povos é contrariada por McNeill: “A verdade é que a Europa se viu na posição ideal para tirar considerável proveito da nova capacidade para o crescimento demográfico conferida pelo padrão alterado de doenças a todos os povos civilizados do Velho Mundo. Às terras que se esvaziavam de ameríndios acresceram as terras que se esvaziavam de ilhéus do Pacífico e de australianos, de membros das tribos siberianas e de hotentotes. Em todas estas diversas regiões, os europeus encontravam-se numa posição sem igual para nelas se instalarem, graças ao controlo da navegação transoceânica […] e de outros conhecimentos tecnológicos superiores aos que os povos locais dizimados pelas doenças tinham à sua disposição. Em todo este vasto processo, a bacteriologia mostrou-se, no mínimo, tão importante como a tecnologia”:

“Todo o mundo está com a gripe!”: cartoon de Édouard Pépin (pseudónimo de Claude Guillaumin), publicado do semanário satírico parisiense Le Grelot em 1899, representando uma vítima da “Gripe Russa” rodeada de médicos e farmacêuticos – as três mulheres que integram a roda representam dois medicamentos (quinino e antipirina) e um tratamento floral. A “Gripe Russa” de 1889-90, também causada por um coronavírus, está hoje caída no olvido, mas matou cerca de um milhão de pessoas em menos de um ano, o que faz dela uma das epidemias mais mortíferas do século XIX

O século XX à vol d’oiseau

O aspecto mais inesperado de Pestes e Povos é a brevidade com que é tratada a epidemia de gripe pneumónica de 1918-19: dois parágrafos que não chegam a perfazer uma página, enquanto o livro gasta 12 páginas com um apêndice com uma compilação das epidemias registadas na China entre 243 a.C. e 1911. Afinal de contas, a gripe pneumónica foi uma das epidemias que terá causado mais vítimas – 500 milhões de infectados e 25 a 50 milhões de mortos, nas estimativas conservadoras (até 100 milhões de mortos noutras) – e foi a que, até ao seu tempo, teve maior abrangência geográfica. Todavia, a verdade é que parece não ter produzido uma inflexão relevante no desenrolar da História nem deixado marca na estrutura civilizacional (assuntos que são o eixo de Pestes e Povos), em parte porque atacou por igual os diversos povos e classes sociais e porque se extinguiu abruptamente ao fim de dois anos. Deve referir-se que o politólogo americano Andrew Price-Smith defendeu que a gripe pneumónica terá influenciado o desenlace da I Guerra Mundial, por ter afectado mais os exércitos alemão e austríaco do que os exércitos francês e britânico, mas a verdade é que quando a epidemia começou a fazer estragos pesados entre as tropas já o desfecho da guerra estava definido, devido 1) à entrada em jogo do lado dos Aliados dos formidáveis recursos humanos, materiais e financeiros dos EUA; 2) ao fracasso da “Ofensiva de Primavera” de 1918 dos alemães na Frente Ocidental, 3) ao estrangulamento económico das Potências Centrais em resultado do bloqueio naval britânico; e 4) à fome e descontentamento na “frente interna” e à desmoralização entre os combatentes, em resultado desse estrangulamento – o que acabou por, na Alemanha, gerar revoltas e motins a partir do final de Outubro de 1918.

Soldados infectados com a gripe pneumónica, num hospital de campanha do exército americano em Aix-les-Bains, França, 1918

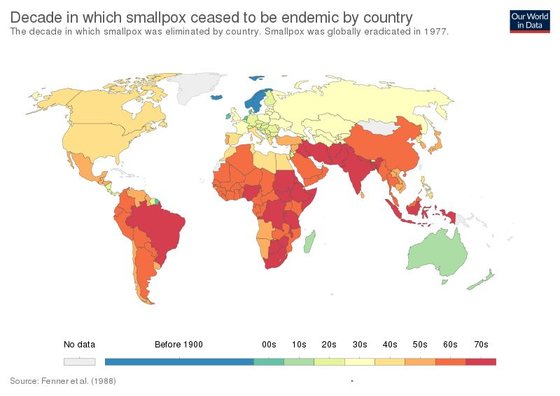

Na verdade, não é apenas a gripe pneumónica que é tratada de forma sumária, pois, com excepção do já mencionado prefácio sobre a SIDA, Pestes e povos presta escassa atenção ao século XX. A epidemia de “Gripe Asiática”, de 1957-58 (1-4 milhões de mortos), é aviada em apenas nove linhas e a “Gripe de Hong Kong”, de 1968-70 (1-4 milhões de mortos), nem sequer é mencionada. Nos tempos mais recentes, McNeill destaca como relevante o anúncio, em 1976, pela Organização Mundial de Saúde, da erradicação da varíola a nível mundial, como sendo “garantidamente uma das perturbações mais drásticas dos equilíbrios ecológicos mais antigos alguma vez conseguida pelos seres humanos” (na verdade, o anúncio de 1976 foi um pouco precoce: registaram-se mais alguns casos isolados de varíola, pelo que esta só foi considerada oficialmente erradicada em 1980).

Progressão da erradicação da varíola no mundo

Ensinamentos para o nosso tempo

Todavia, McNeill alerta para que não nos deixemos inebriar por triunfos como o da erradicação da varíola: “a forma como as doenças infecciosas têm começado a regressar mostra que continuamos presos na teia da vida – permanente e irremediavelmente –, por muito inteligentes que sejamos a alterar aquilo de que não gostamos, ou quão bem-sucedidos nos tornemos a afastar as outras espécies”. Noutro ponto do livro, reflectindo sobre os formidáveis avanços das ciências da vida e da medicina a partir do final do século XIX, McNeill escreve: “A corrida entre conhecimentos e doenças não se encontrava de modo algum decisivamente ganha – ou perdida, e, dada a natureza das relações ecológicas, o mais certo é que nunca venha a estar”.

“A culpa é da cólera” (1848), por Pavel Fedotov

Infelizmente, estes apelos à humildade raramente são ouvidos, menos ainda são compreendidos, e nunca são levados em conta, pelo que, no início de 2019, a presunção da Humanidade – dos governantes, CEOs e empresários de topo às massas – no poder ilimitado da ciência e da tecnologia, a crença de que estas tinham permitido libertar o Homo sapiens da “teia da vida” (ou seja, da sua condição de animal inserido no contexto natural) e a falta de memória, conjugaram-se para que, numa altura em que ainda seria possível tomar medidas que impedissem a covid-19 de ganhar proporções de pandemia, os decisores políticos e as autoridades de saúde nada fizessem e as massas continuassem a viajar, a frequentar centros comerciais e mercados e a divertir-se em grupo (ver “A Natureza nem sempre é amiga”: Vírus, livros e metáforas).

“Um episódio de febre amarela em Buenos Aires” (c.1871), por Juan Manuel Blanes

À data da escrita de Pestes e povos, McNeill estava plenamente consciente da propensão do Homo sapiens para a soberba e para a ilusão de omnipotência, mas é possível que não contasse com um factor adicional capaz de desequilibrar a dinâmica entre civilização e epidemias a favor das segundas: o recrudescimento, no século XXI, da recusa da vacinação por parte considerável da opinião pública (ver capítulo “A marca da Besta” em Como a matemática controla os nossos dias). Em 1976, McNeill não poderia adivinhar que a obsessão mórbida com a “saúde” e a rejeição pueril de tudo o que não é “natural” tomariam conta de muitas mentes, e muito menos seria capaz de prever que a estupidez e desvario das massas encontrariam uma formidável máquina de amplificação e difusão nas redes (ditas) sociais.

O mais desconcertante (e descorçoante) na crescente resistência do Ocidente à vacinação (ou “hesitação vacinal”, como é eufemisticamente designada pelas autoridades de saúde) é que esta é particularmente frequente no segmento da população com rendimentos médios-altos e com formação superior. Na Europa, Portugal, que é um dos países com mais baixa percentagem da população com estudos superiores, tem a mais alta adesão à vacinação contra a covid-19 (89% da população com pelo menos uma dose); significativamente, o segmento da população portuguesa em que essa resistência é maior é a que fez estudos superiores. Por outro lado, registam-se baixas taxas de vacinação em países europeus que conjugam elevados rendimentos per capita, altas taxas de escolaridade e uma invejável abundância de bibliotecas, teatros de ópera e orquestas sinfónicas, como sejam a Suíça (66%), a Áustria (68%) e a Alemanha (69%).

Os grandes pensadores do Iluminismo, que assumiam que o acesso generalizado à educação e à cultura e a livre circulação de informação iriam criar uma sociedade mais esclarecida, racional, equilibrada e feliz, ficariam certamente acabrunhados perante a desconfiança na ciência, o obscurantismo, as ansiedades e terrores irracionais e os comportamentos frívolos, volúveis e narcísicos que campeiam na paradoxal civilização hipertecnológica de 2021.