Índice

Índice

Uma super-heroína num mundo de homens

O mundo está à espera dela, dizia o genérico da série de televisão em 1975. Chegou aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, num avião invisível, vinda algures do Triângulo das Bermudas, armada com as pulseiras à prova de bala e o seu laço super-poderoso, a corda dourada que prendia os vilões e os fazia dizer a verdade. A Mulher Maravilha, ou Wonder Woman, faz 75 anos de luta pela liberdade e democracia e esta sexta-feira, dia 21 de outubro, passa a ser embaixadora honorária das Nações Unidas para o empoderamento das mulheres.

Empoderamento das mulheres? A história da primeira e mais influente super-heroína da DC Comics é complexa e ambígua: mostrou a crianças e a adultos que a luta pela justiça não é exclusivamente masculina, mas foi subjugada por criadores de banda desenhada que, nos anos 60, a despiram do seu fato azul e vermelho e dos seus super-poderes, numa tentativa de prescrever o comportamento caseiro das mulheres às leitoras; o seu corpo é tão rapidamente símbolo da liberdade sexual como objetificado — logo desde a sua criação, por um homem feminista adepto de bondage.

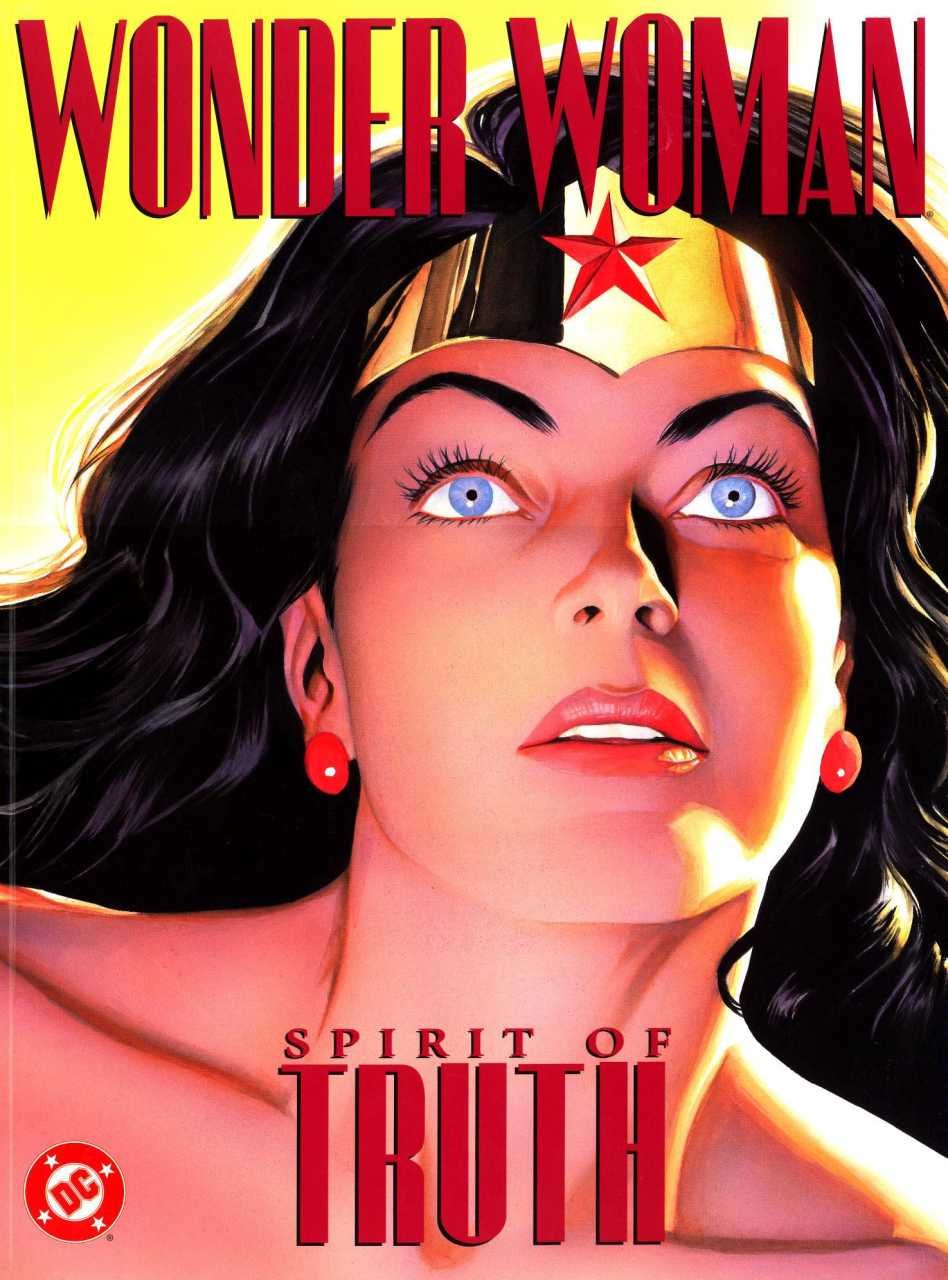

Hoje, mais do que representar as mulheres, é uma alegoria para os Estados Unidos. “A Princesa Amazona [outro dos nomes por que é conhecida] vive um impasse. Apesar dos seus ideais e objetivos nobres para todo o mundo, além da Ilha do Paraíso, a sua mensagem é rejeitada por causa da forma como é vista. Nem todas as nações estão dispostas a aceitá-la — apesar das suas boas ações e das suas melhores intenções”, lê-se na sinopse de Wonder Woman: Spirit of Truth, publicado em novembro de 2001. Substitua-se Princesa Amazona por América e aí está um bom exemplar da retórica norte-americana pós 11 de setembro.

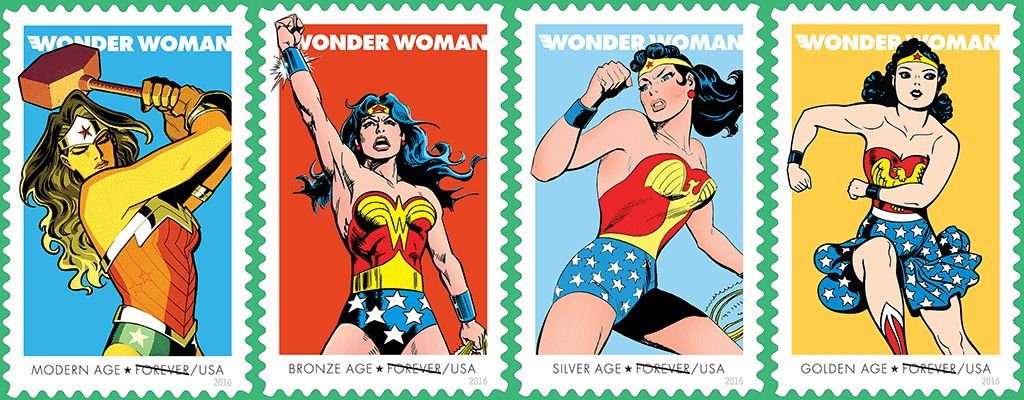

▲ © Várias representações da Mulher Maravilha, por ocasião do seu 75º aniversário. © Getty Images

Getty Images

A super-heroína foi escolhida para ser um dos rostos da campanha “All the wonders we can do” (As maravilhas que podemos fazer), que quer ser um impulso para atingir um dos objetivos globais da organização internacional para os próximos 15 anos: “atingir a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas”. A escolha foi criticada esta semana pela diplomata Shazia Rafi, uma das líderes do movimento She4SG e uma das defensoras da eleição de uma mulher para o lugar de secretária-geral das Nações Unidas. “É ridículo. A campanha para o empoderamento das mulheres é representada por um cartoon quando há tantas mulheres reais que poderiam ter sido escolhidas”, disse à AFP acrescentando que a cerimónia deve ser boicotada.

Susan O’Malley, porta-voz na ONU da Federação Internacional das Mulheres Empresárias (IFBPW), escreveu uma carta ao The New York Times confessando-se humilhada com a situação. “A Wonder Woman é uma fantasia masculina”, atirou, “isto é um prémio de consolação por não ter uma mulher como secretária-geral da ONU? (…) Precisamos de mulheres reais em lugares com poder de decisão, não de mulheres em cartoons que não podem falar e responder.” O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, respondeu que a ideia é chegar ao público mais jovem, “fora do edifício da ONU”, rematando: “É preciso ser-se criativo.”

Enredemo-nos no laço da verdade: de onde vem esta mulher maravilha?

Uma rapariga como vocês

Em 1911, William Moulton Marston, aluno de Harvard, entrou numa sala de espetáculos, em Cambridge, com mais umas centenas de colegas. Eram demasiados para a lotação da sala, ficaram como sardinhas em lata, mas a palestra valia o esforço — era tão polémica que a universidade tinha impedido que se realizasse no seu campus. A oradora era Emmeline Pankhurst, a sufragista e feminista britânica presa várias vezes na primeira década do século XX. Nesse momento, nos Estados Unidos, o movimento pelo voto feminino não podia já ser ignorado, e Marston não tinha dúvidas de que a participação da mulher no espaço público é a chave para uma sociedade mais justa, pacífica e livre. Passados 30 anos, em 1941, o também psicólogo e inventor do polígrafo cria a Mulher Maravilha e com ela uma sociedade utópica, constituída apenas por mulheres — todas elas brancas, sem qualquer diversidade cultural —, que desfrutam de paz, sabedoria, espírito de entreajuda e são guiadas pelo amor.

Selos comemorativos dos 75 anos da Wonder Woman. © U.S. Postal Service, DC Entertainment

A Ilha do Paraíso, que nos anos 1980 viria a ser rebatizada pela DC Comics como Themyscira, vivia num estado de desenvolvimento social e tecnológico hermético e superior ao resto do mundo, ocupado pela Segunda Guerra Mundial. Até ao primeiro livro que a Wonder Woman protagoniza. Nessa altura…

— Um homem!

— Como é que ele entrou aqui?

— Alguém avise a rainha que há um HOMEM na Ilha do Paraíso.

O piloto Steve Trevor introduz a disrupção necessária ao início do mito ao despenhar-se depois de um combate aéreo com os nazis. É a Mulher Maravilha que o salva numa das imagens icónicas da heroína, que se replicará com várias nuances ao longo de sete décadas de história: a mulher carregando “um homem adulto nos braços como se ele fosse uma criança”.

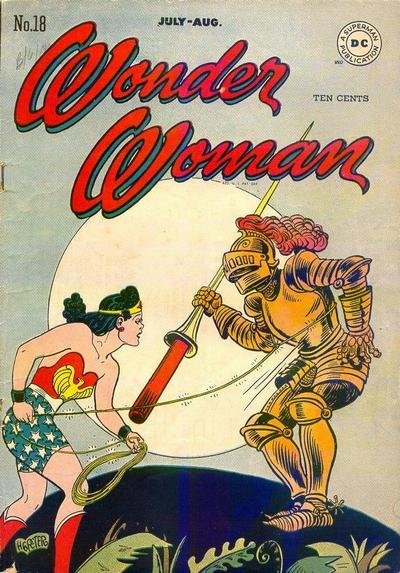

A revista número 18 da Wonder Woman, datada de julho de 1946. © DC Entertainment

Enquanto cuida de Trevor a Wonder Woman apaixona-se por ele e continuará enamorada mesmo depois de voltar com o piloto para a sua terra natal. No entanto, esta relação em que a Super-Mulher passa a vida a salvar Trevor (que parece gostar de ser consecutivamente resgatado) serve mais como âncora do mito fundador do que como uma necessidade na vida desta mulher, que entre combater o fascismo e salvar mulheres e crianças, sente a missão de evangelizar para a igualdade e a autoconfiança das mulheres.

— Eu sou só uma Amazona como vocês, mas eu SINTO que consigo fazer coisas e portanto… Eu CONSIGO fazê-las! Como veem, meninas, isto não é nada… — diz a Wonder Woman erguendo uma pedra gigante. — Tudo o que têm de fazer é TER CONFIANÇA NA VOSSA FORÇA.

“Estas cordas são tão fáceis de partir”, diz uma delas enquanto parte a corda em que está enrolada. É que, na Ilha do Paraíso, era frequente verem-se as mulheres amarradas com cordas ou presas com correntes, como forma de divertimento.

Um pai feminista e fetishista

Para lá de reivindicar ativamente a igualdade de género, Marston defendia mesmo a superioridade da mulher, o que alguns julgam contraditório com a sua família poliamorosa (viveu durante vários anos com duas mulheres, tendo filhos das duas) e com as cenas de bondage frequentes nos números da Wonder Woman de que foi autor (até 1947, quando morreu).

Quando se é super-herói é natural ficar-se amarrado de vez em quando — que o digam o Capitão Marvel ou o Batman. E se a sua principal arma é uma corda que atua como soro da verdade, é natural que de vez em quando a super-heroína se enrede acidentalmente, defende o historiador de banda desenhada Tim Hanley, em The Wonder Woman Unboud. Neste livro o especialista mostra como o Capitão Marvel passa dois por cento do tempo amarrado nos seus primeiros números, enquanto a Mulher Maravilha passa 11.

Hanley defende que a ideia atual de bondage associada a práticas sexuais de dominação e submissão e a todo o seu imaginário não pode ser transportada linearmente para os anos 1940. “Para Marston é como um estilo de vida e não uma atividade. Usou imagens de pessoas amarradas como metáfora para um tipo de submissão”, escreve o autor. “Na Ilha do Paraíso era uma expressão de confiança e mostrava como essa utopia era baseada na bondade e no respeito submisso”, continua.

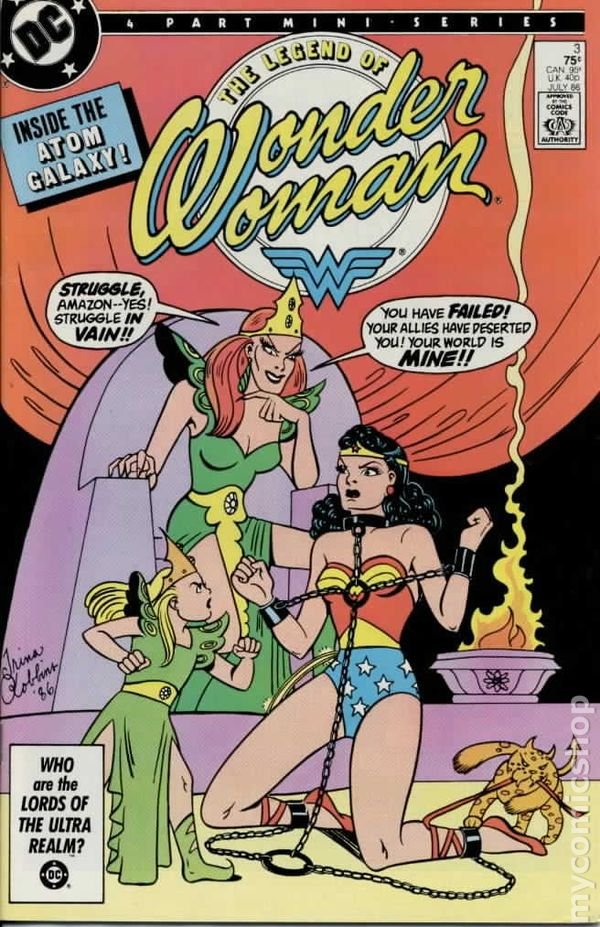

“The Legend of Wonder Woman” número 3, julho de 1986. © DC Entertainment

A propósito, Marston escreve numa carta ao seu editor que “a única esperança para a paz é ensinar os que têm demasiada força a apreciarem estar amarrados”. Quando os rapazes fossem apresentados à possibilidade de submissão — e, tal como Trevor, tivessem prazer em ser salvos — uma sociedade matriarcal floresceria naturalmente, acreditava o pai criador da Wonder Woman.

Em algumas análises, como na da investigadora Molly Rohdes, esta super-mulher é a clássica dominatrix e todas as situações em que está presa fazem com que evidencie a sua força, já que permitem que se liberte. E mesmo neste cenário, Marston não se cansava de afirmar que, apesar “da sua força dominante, a Wonder Woman manteve-se sempre terna, maternal e feminina”. Era esta “autoridade do amor” a única esperança para a paz permanente, defendeu numa entrevista em 1942 na revista Family Circle. “Acha que a guerra vai acabar, que alguma vez vamos deixar de lutar”, perguntaram-lhe, “Claro que sim. Mas não até que as mulheres controlem os homens.”

— A submissão a um marido cruel arruinou a minha vida! Mas o que pode uma rapariga fraca fazer? — desabafa uma americana com a Mulher Maravilha.

— Levanta-te! Ganha o teu próprio dinheiro, junta-te às WAAG’s [mulheres do corpo auxiliar do exército] ou às WAVES [mulheres voluntárias para serviçoes de emergência] e luta pelo teu país! Lembra-te: quanto melhor lutares, menos terás de o fazer.

Nos anos 1940, a era de ouro dos comics, o contexto social e a visão vanguardista de Marston acerca do papel da mulher levam a que as missões da Wonder Woman sejam marcadas pela necessidade de afirmação de género: é ativa na guerra para salvar a humanidade, que será destruída sem os ensinamentos da mais sábia e poderosa filha da Ilha do Paraíso, mas ao fazê-lo está constantemente a frisar que é uma mulher e que é por isso que as suas missões são tão bem sucedidas. “Luta pela liberdade e pelo género feminino [womankind], num mundo viciado pelos ódios da guerra e dos homens”, lê-se num dos primeiros números. Esta atitude é muito semelhante à de Rosie, The Riveter, que no cartaz de 1940 clama “We can do it!” com as mesmas cores de Wonder Woman, incitando as mulheres ao trabalho fabril, onde escasseiam os homens deslocados para os cenários de guerra. As mulheres são capazes, mas são essencialmente necessárias e esta campanha paternalista de emancipação das mulheres sofre um retrocesso com o final da guerra e o regresso dos homens.

O cartar de Rosie, The Riveter. © Wikimedia Commons

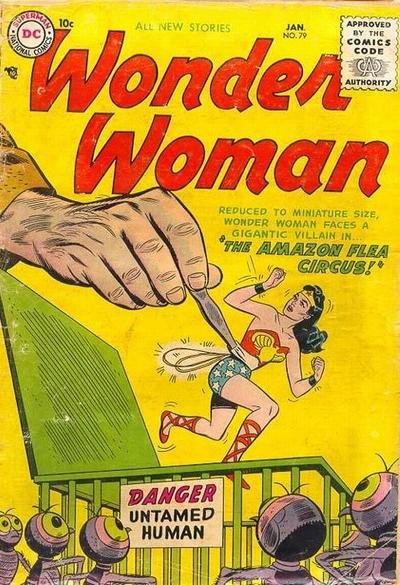

Por favor, Gloria Steinem, SALVA-ME!

Assim como as mulheres voltam às tarefas do lar e perdem a independência que o trabalho lhes dava, também a Wonder Woman se fecha em casa, e se torna refém do amor no pós Segunda Guerra. A imprensa e a publicidade norte-americana dos anos 1950 e 1960 declaram guerra às mulheres independentes e dedicam-se a exibir imagens de felicidade doméstica em que o melhor e mais natural trabalho da mulher é cuidar da família. A Mulher Maravilha foi também um veículo desta mensagem. A sua domesticação fez-se pela redução do seu corpo ao tamanho de um inseto em 1956, chegando mesmo a estar presa e impotente numa garrafa de vidro.

Wonder Woman número 79, capa de janeiro de 1956. © DC Entertainment

Nas ruas toma forma e potência a segunda vaga do feminismo e forjam-se imagens como a dos bidons com parafernália feminina a arder, entre ela os famosos soutiens. A figura da feminista extremista de soutien em flambé nas mãos é uma caricatura que perdura até hoje e que afasta a sociedade dos movimentos feministas. Feminismo e feminino tornaram-se rapidamente inconciliáveis para a opinião pública e palavras de ordem pelos direitos das mulheres são vistas como ameaça à ordem pública.

A nova Mulher Maravilha torna-se um paradigma não do feminismo, como outrora, mas da feminilidade, apagando-se a heroína para ganhar espaço o alter ego Diana Prince, a sua identidade mortal e agora protagonista das bandas desenhadas. Com a ameaça feminista do ano de 1968, a Wonder Woman sofre a mais humilhante transformação quando perde os seus super-poderes, o seu fato de super-heroína, e se transforma numa espia com bom gosto para vestidos.

“Foi neste estado que encontrei a minha super-heroína em 1972”, lembra Gloria Steinem, jornalista e feminista, na introdução do livro Wonder Woman, em 1995. “Ainda que continuasse a ter aventuras e até praticasse karaté, qualquer homem bonito a podia desarmar. Tinha-se tornado uma James Bond no feminino, mas mais chata porque lhe era negada a liberdade sexual.”

A Wonder Woman tinha sido a salvação de Steinem das bandas desenhadas escritas para rapazes, tinha-lhe mostrado como “qualquer um de nós tem poderes desconhecidos em si — só tem de acreditar neles e praticá-los. (…) Tinha chegado a hora de retribuir e salvar a Wonder Woman.”

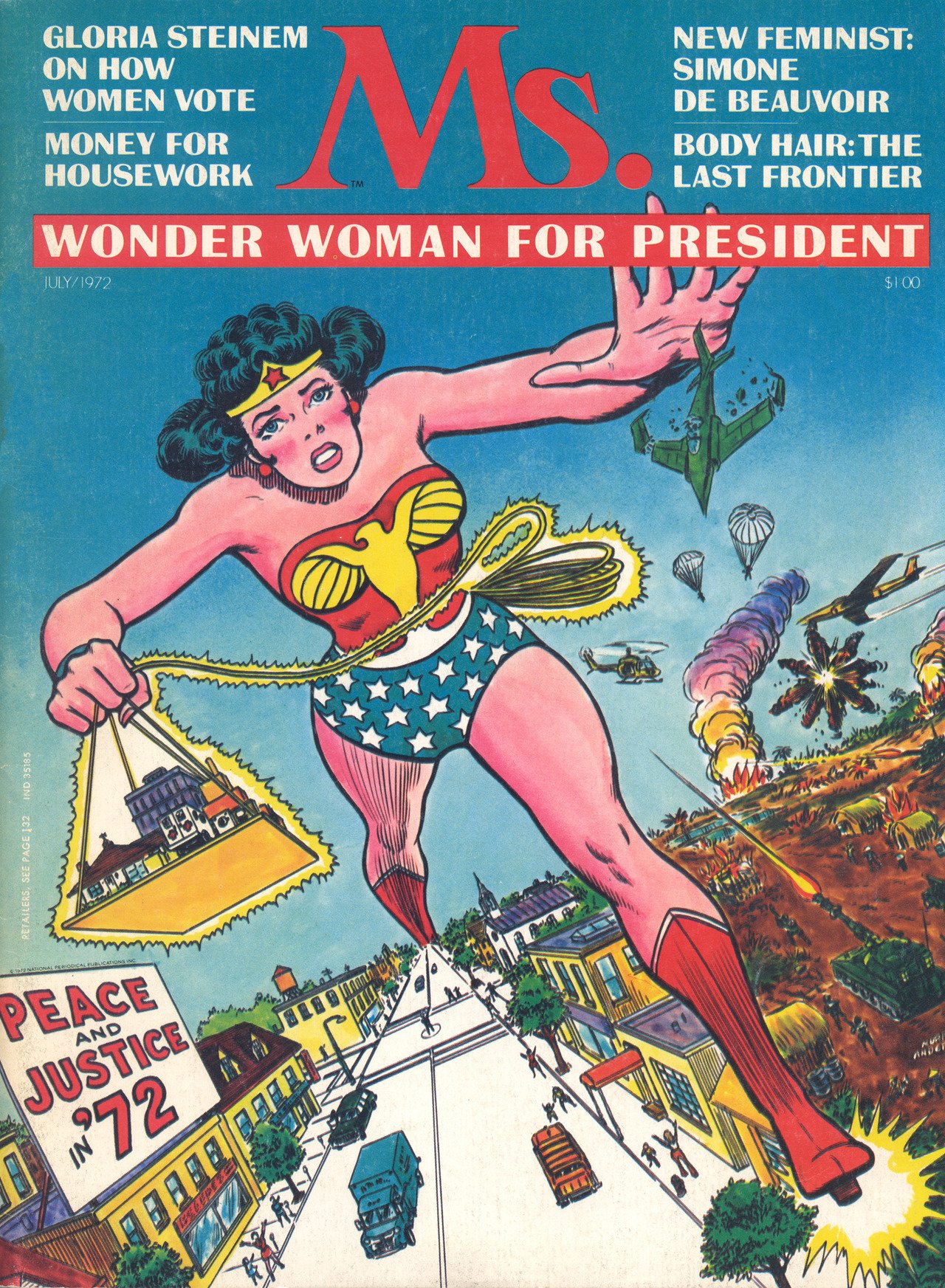

Capa da revista “Ms.” de 1972.

Fundadora da revista Ms., em 1972, Steinem escolhe uma Wonder Woman poderosa, de corpo gigante e com o seu corpete e calções de volta. Corre numa cidade desviando bombas e aviões militares com uma mão, salvando casas com a outra. A sua expressão é preocupada e ansiosa, mas reaparece em toda a sua glória. É o ícone da cultura pop que pode desenhar a ponte simbólica entre os movimentos feministas e a sociedade conservadora. Era este diálogo que o projeto editorial de Steinem queria estabelecer, entre artigos sobre a gestão doméstica, pelos, Simone de Beauvoir e práticas eleitorais.

No ano seguinte, Steinem recebe um telefonema da DC Comics: “Ok, ela já tem todos os poderes de volta e voltou a falar com as amazonas da Ilha do Paraíso. Até tem uma irmã amazona negra, chama-se Nubia. Já me podem deixar em paz?”. Gloria Steinem responde que sim.

O papel da Miss América

A sua força estava de volta na imagem de um corpo colossal, mas esta era também a imagem do perigo dos movimentos sociais vistos como ameaçadores. Nos primeiros números depois do regresso da heroína, é demasiado poderosa quando combate o mundo masculino da guerra. O seu poder é refreado com capas expressivas como a de outubro de 1979, em que aparece furiosa enquanto é presa, fazendo lembrar as fotografias de Pankhurst, a feminista que Marston tanto admirava.

A capa de outubro de 1979, correspondente ao número 260 da revista “Wonder Woman”. ©DC Entertainment

Os anos 1980 chegam com uma versão mais glamorosa da Mulher Maravilha que faz as vendas caírem e leva à produção do manual Como atrair mulheres para a sua loja, distribuído aos retalhistas para os ensinar a receber uma cliente. Por esta altura a Wonder Woman mais famosa não está nos livros de BD mas nos ecrãs, com Lynda Carter no papel todo-poderoso.

Miss América em 1972, Carter é escolhida em 1975 para mostrar, em imagem real, a rapidez, a força e a agilidade da heroína dos anos 40 no momento de desviar balas com as pulseiras. No pré-genérico do episódio piloto, imagens da Segunda Guerra Mundial dão o contexto de degradação em que é preciso pôr ordem. Um excerto do histórico discurso de Roosevelt no dia seguinte ao ataque de Pearl Harbor é dobrado e o presidente diz que “a única esperança para a liberdade e democracia é…”.

Wonder Woman: o genérico começa com a banda desenhada a dar lugar a uma atriz sensual numa personagem que não evidencia sexualidade. Rodando sobre si mesma e lançando uma explosão passa de uma girl-next-door por vezes desinteressante à Super-Mulher que, garante, não faz nada de especial, é como qualquer rapariga. Se na primeira temporada a música dizia que ela vinha para lutar pelos “seus direitos”, na segunda cantava-se que lutava pelos “nossos direitos”. A heroína da emancipação das mulheres estava convertida num símbolo nacional que se confundia cada vez mais com a nação. “Esta era a super-heroína que nunca matava os seus vilões. Em vez disso, convertia-os, fazia-os acreditar na igualdade e na paz, no respeito pelos direitos dos outros”, definia Steinem nos anos 1990.

Nos anos 1940, Marston coloca a Wonder Wonder a desafiar George Washington quando o presidente afirma que é preciso ter muito cuidado com as mulheres.

— Chega! Já ouvi o que baste destes ataques às mulheres!

A causa feminina supera o herói nacional, mas a corporização dos valores americanos é inevitável e torna-se especialmente expressiva a partir do 11 de setembro com o livro Wonder Woman: Spirit of Truth, em que se dá a conversão da guerreira em embaixadora. A super-heroína viaja para países afetados pela guerra numa narrativa bastante etnocêntrica, em que os terroristas oprimem mulheres de burca. As suas intenções não são compreendidas pelos locais, por causa da maneira como se veste, e reitera que não pode mudar os seus valores, já que eles representam o seu povo. A sua estratégia passa por deixar que Diana Prince se assuma na maioria do tempo, e ajuda assim em campos de refugiados ou hospitais. Só em situações críticas revela o seu fato vermelho e azul.

Wonder Woman: Spirit of Truth. © DC Entertainment

— Agora reparo que sou guerreira na mesma medida que sou uma mulher de paz. Uma parte nunca se sobrepõe à outra.

O seu corpo, por ser feminino, é lugar de disputa e ambiguidade: é difícil separar o que é liberdade sexual e autodeterminação de objetificação e da “fantasia masculina” de que fala Susan O’Malley. Não é portanto claro se a Wonder Woman está livre de uma sociedade patriarcal, como quer fazer parecer a série em que Trevor se torna menos e menos importante, ou se está refém, por outro lado, de todos os homens — dos que a veem e dos que a criam (as autoras mulheres na história das bandas desenhadas e das adaptações são uma pequena minoria).

Na representação do seu corpo é certo, no entanto, que nunca terão prevalência traços comummente associados ao corpo masculino. O esbatimento das esferas feminino/masculino é olhado com desconfiança e sempre que há uma Wonder Woman guerreira, com bastante ação — como a que se espera de Gal Gadot, no filme a estrear em 2017 com realização de Patty Jeckins –, há beleza, elegância e sensualidade na luta.

Em Reading the Wonder Woman Body, Mitra C. Emad defende que é nos momentos em que mostra o seu poder que a super-heroína aparece mais sexualizada. Os autores mostram a sua tentativa de “temperar esta feminização do poder”, para que “a força feminina não se torne furiosa e ‘uma ameaça para a sociedade’, como no contexto dos movimentos feministas”. Sempre que se virem os seus músculos fortes a rebentar com correntes ou a levantar tanques de combate, estão garantidos os cabelos sedosos e esvoaçantes.