Índice

Índice

No Jardim do Paraíso não havia necessidade de roupas, já que a temperatura era uniformemente amena e o conceito de nudez era alheio a Adão e Eva: “E ambos estavam nus, o homem e sua mulher; e não se envergonhavam” (Génesis 2:25). Porém, assim que trincaram o Fruto Proibido, Adão e Eva não só ficaram conscientes dos seus próprios corpos, como se sentiram terrivelmente embaraçados por eles: “Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais” (Génesis 3:7). Os exegetas bíblicos têm-se afadigado em encontrar uma relação causal entre o acto de rebelião contra Deus que foi comer o fruto da Árvore Proibida e o nascimento de um intenso sentimento de vergonha por se andar com as partes pudendas expostas à brisa, mas costumam ser rebuscadas e pouco convincentes. Seja como for, parece óbvio que Adão e Eva não ficaram muito satisfeitos com os aventais de folhas de figueira que improvisaram, pois “ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se […] entre as árvores” (Génesis 3:8) e quando Deus inquiriu sobre a razão desse comportamento, Adão respondeu: “Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu; e escondi-me” (Génesis 3:10).

Este quadro de 1740, de Charles-Joseph Natoire, sugere que Adão e Eva terão colocado escasso esmero na confecção dos aventais de folhas

Curiosamente, as mais célebres representações pictóricas do episódio da expulsão do Jardim do Éden (Génesis 3:23-24) ignoraram os versículos anteriores e representaram Adão e Eva completamente nus (cf. Masaccio, Michelangelo, Albrecht Dürer, Hans Baldung, Giuseppe Cesari) e os poucos pintores que os cobriram com alguma farpela não lhes atribuíram túnicas de pele (cf. Lambert de Hondt, Jean-Achille Benouville), e alguns recorreram a soluções estapafúrdias, como Benjamin West, que embrulhou Eva com o que parece ser uma colcha acetinada com franja.

“Expulsão de Adão e Eva do Paraíso” (1791), por Benjamin West

Esta panorâmica em seis partes sobre o sector do vestuário devotará a primeira metade ao segmento de luxo, cujas marcas, na sua esmagadora maioria, reproduzem o nome do seu fundador, o que não é de estranhar, pois os “estilistas” gozam de uma celebridade comparável à das estrelas da música pop e do desporto. A própria palavra “estilista” está envolta num perfume de génio e ousadia e acabou por escorraçar da língua portuguesa, a humilde “modista”, que era usada frequentemente como sinónimo de “costureira”.

Da pele de urso à roupa “de marca”

A maioria da roupa produzida hoje em dia não é concebida a pensar na durabilidade, uma vez que se estima que, em média, cada peça apenas é usada sete a dez vezes – média que pode baixar para quatro no caso da fast fashion de marcas como a Zara ou a Shein. Mas mesmo a roupa produzida num tempo em que a robustez contava muito mais do que o estilo acaba, numa perspectiva arqueológica, por ser um material frágil e efémero, de forma que os mais antigos vestígios de tecido que chegaram aos nossos dias datam de c.8000 a.C. e foram encontrados na Gruta do Guitarrero, no Peru; no Próximo Oriente, o recorde de antiguidade vai para tecidos feitos de linho ou de casca de árvore datados de c.6000 a.C., encontrados em Çatalhöyük, na Turquia. Numa gruta em Dzudzuana, na Geórgia, oferecendo condições favoráveis de preservação, detectaram-se vestígios de fibras de linho “processadas” (fiadas e tingidas) que se estima terem 30.000 anos. Daqui para trás, a história do vestuário tem de ser reconstituída de forma indirecta, nomeadamente através dos utensílios usados para o fabricar, como sejam raspadores de pele em pedra ou agulhas de osso, que são muito mais resistentes à passagem do tempo. Na gruta de Sibudu, na África do Sul, foi encontrada uma agulha que parece ter sido destinada a coser peles e cuja idade foi estimada em 60.000 anos.

Várias perspectivas de um agulha em osso com c.17.000-14.000 anos, encontrada na região de Gourdan-Polignan (França)

Porém, existem indícios – ainda mais indirectos – de que o uso de vestuário pelos humanos será ainda mais antigo. Estudos de sequenciação do DNA do piolho-do-corpo (Pediculus humanus corporis) sugerem que este terá divergido do piolho cujo habitat é a cabeça humana (Pediculus humanus capitis) há cerca de 100.000 anos. Esta informação, que, à primeira vista, se diria apenas poder interessar a meia dúzia de zoólogos picuinhas, é indicadora de um ponto de viragem na história da humanidade: o piolho-do-corpo, ainda que precise de estar em contacto directo com a pele do seu fornecedor de sangue algumas vezes por dia, vive durante a maior parte do tempo no vestuário do seu hospedeiro. Podemos, pois, fazer recuar o momento em que os humanos começaram generalizadamente a usar roupas até, pelo menos, uma centena de milhar de anos.

Nesta longa linha cronológica, a aparição de roupa com “marca” é muito recente, uma vez que costuma ser atribuída a Charles Frederick Worth (1825-1895), mas ganhou importância muito rapidamente e, na segunda metade do século XX e no início do século XXI, assumiu um papel absolutamente crucial, quer esse vestuário se destine às elites ou às massas. O vestuário das elites é um assunto central nos media – e em particular na “imprensa cor-de-rosa” e nas secções hoje designadas como “lifestyle” –, que têm conseguido instilar nas massas um fascínio desproporcionado por farpelas que nunca irão usar ou sequer tocar ou ver frente a frente; o melhor que a arraia-miúda consegue é comprar uma das contrafacções baratas que inundam o mercado na esteira dos lançamentos das marcas de luxo.

A figura do/da influencer, que se tornou determinante na moda do século XXI, antecede o surgimento das primeiras marcas: durante séculos foi a realeza – e, eventualmente, as suas amantes – quem mais influenciou a forma como os seus súbditos com aspirações sociais se vestiam e calçavam (ver capítulo “Luís XIV, o Rei dos Influencers” em Dos pés descalços aos reis de todos os passos).

Marie Antoinette, num retrato de 1783 por Elisabeth Louise Vigée-LeBrun, envergando um vestido de musselina que ficou conhecido como “chemise à la reine”

Uma proto-influencer de relevo foi a rainha francesa Marie Antoinette (1755-1793), cujos atavios, concebidos por Rose Bertin (por muitos considerada a primeira “estilista” da história), eram fielmente copiados não só pela corte francesa como pelas aristocratas de toda a Europa. Com excepção dos Windsor, a influência da realeza na moda é hoje irrelevante, a não ser que se incluam na realeza as vedetas do cinema, da televisão, da música, das passerelles de moda, do desporto e das redes (ditas) sociais –estas últimas são o palco principal das fashion influencers da actualidade, que, geralmente, não têm sangue azul nem se distinguiram em nenhum outro campo de actividade que não seja filmarem-se a fazer compras, a desembrulhar pacotes e a experimentar peças de roupa.

Matilda Djerf, a fashion influencer com maior número de seguidores no Instagram: 4.4 milhões, dos quais 1.9 milhões são activos (“true reach”, na gíria da métrica das redes sociais)

As roupas “de marca” usadas pelas elites não só são extravagantes e dispendiosas como são, frequentemente, inadequadas à vida quotidiana, mas essa “inadequação” é também uma forma de afirmação de estatuto. Como observou perspicazmente Thorstein Veblen na sua seminal obra The theory of the leisure class (1899), “se, para lá de mostrar que [quem enverga uma peça de vestuário de luxo] possui meios para despender sem peias e até malbaratar, também poder demonstrar, num mesmo golpe, que não está sujeito ou sujeita ao imperativo de ganhar a vida, realça ainda mais a proclamação de valor social”.

“O real e o ideal”, ilustração de E.J. Sullivan para o romance satírico-filosófico Sartor resartus: The life and opinions of Herr Teufeldröckh (1833-34), de Thomas Carlyle. O título em latim significa, numa tradução livre, “O alfaiate remodelado” ou “O alfaiate remendado” e o protagonista do romance é o filósofo Diogenes Teufeldröckh, autor da obra Roupas: Sua origem e influência

Ainda que o vestuário de luxo tenha um volume de vendas relativamente reduzido, os seus preços astronómicos fazem com que as receitas das marcas de elite sejam, apesar do restrito volume da sua produção, comparáveis aos das marcas que produzem vestuário para as massas – e foi assim que, em 2023, o volume de vendas da Louis Vuitton/LVHM (83.200 milhões de dólares) ficou à frente do da Zara/Inditex (34.100 milhões de dólares) e da H&M (22.200 milhões de dólares). Também quando se considera o “valor da marca” (brand value), isto é o valor que o mercado atribui à marca em abstracto, as marcas de luxo ficam à frente das outras: 26.300 milhões de dólares para a Louis Vuitton/LVHM, 19.400 milhões de dólares para a Chanel, 17.800 milhões de dólares para a Gucci, 14.200 milhões de dólares para a Hermès, 13.200 milhões de dólares para a Dior, 12.500 milhões de dólares para a Cartier, só depois surgindo a Zara, com 13.000 milhões de dólares, a H&M, com 12.700 milhões de dólares (as marcas desportivas intrometem-se na hierarquia do brand value, com a Nike a valer 31.300 milhões de dólares e a Adidas 15.700 milhões de dólares.

Casa de moda Chéruit, Place Vêndome, Paris, 1910

Worth

É uma marca hoje desconhecida do grande público, mas não pode deixar de ser mencionada, pois é a precursora das casas de moda. Antes dela, já alguns costureiros e comerciantes de tecidos tinham obtido o privilégio exclusivo de fornecer roupas e acessórios a um membro da realeza ou a uma corte, mas foi com o costureiro britânico Charles Frederick Worth (1825-1895) que começaram a definir-se os moldes da casa de haute couture.

Charles Frederick Worth, c.1855

Worth nasceu num contexto familiar desfavorecido (o pai, endividado, abandonara a mulher e os filhos) e fez a sua aprendizagem como empregado de comerciantes de tecidos em Londres, até que em 1845 decidiu tentar a sorte em Paris, onde chegou sem falar francês e com cinco libras no bolso. A vida correu-lhe mais de feição na capital francesa, onde ganhou experiência como vendedor da reputada casa Gagelin-Opizez & Cie., que lhe deu oportunidade de apresentar os seus primeiros modelos em 1851.

Em 1858, estabeleceu-se por conta própria, em sociedade com Otto Bobergh, e a Worth & Bobergh não tardou em ganhar como cliente Eugénie de Montijo, esposa do imperador Napoleão III e que até aí tivera como “modista” Madame Palmyre. Em 1870, Worth assumiu o controlo integral da empresa, que passou a denominar-se Maison Worth, e distinguiu-se pela inovadora estratégia de comunicação e marketing: foi pioneiro no uso de publicidade em revistas (prática complementada pelo envio de bonecas vestidas às clientes); no lançamento do conceito de “colecção” sazonal; na apresentação destas em desfiles de moda; e no licenciamento dos direitos de reprodução dos seus artigos e da sua marca a fabricantes credenciados. Por outro lado, a esposa de Charles, Marie Vernet Worth, foi uma das primeiras modelos profissionais da história.

A loja da Maison Worth na Rue de la Paix, Paris, em 1894

A estratégia de comunicação e marketing da Worth revelou-se extremamente eficaz e fez com que os seus modelos se tornassem cobiçados não só pela alta sociedade francesa, como por clientes endinheirados de outros países: Worth tornou-se no costureiro favorito da rainha Victoria e os seus modelos tornaram-se presença assídua nas páginas da Harper’s Bazaar, a mais prestigiada revista de moda do outro lado do Atlântico.

No final da vida, o declínio da saúde restringiu a actividade de Charles Worth, que foi delegando tarefas nos filhos Gaston e Jean. Foi já sob a direcção destes que, na viragem dos séculos XIX/XX, o domínio da Worth na moda parisiense teve o seu apogeu. Em 1925, com Jacques, neto de Charles, ao leme, a Maison Worth apresentou o seu primeiro perfume, que daria origem a uma empresa à parte, os Parfums Worth.

Vestidos de noite Worth na capa da Harper’s Bazaar de 24 de Setembro de 1892

No pós-II Guerra Mundial a disputa entre marcas de alta costura tornou-se mais renhida e a Maison Worth foi perdendo a sua aura: em 1950 foi comprada por outra marca histórica, a Maison Paquin (fundada em 1891 por Jeanne Paquin), em 1952, Roger Worth, bisneto de Charles, reformou-se, e em 1956 a marca Worth deixou de ter actividade no ramo do vestuário, embora o ramo dos perfumes se mantivesse activo, passando pelas mãos de tantos proprietários que acabou por diluir a sua identidade.

Em 1999, um acordo com os descendentes da família Worth permitiu que voltassem a ser produzidas roupas e perfumes sob a marca Worth. Porém, o único vínculo entre a ressuscitada Worth e a histórica casa fundada em 1858 é o nome, e este, ao contrário do que acontece com Dior ou Chanel, nada diz aos consumidores de hoje. De pouco servirá publicitar que a casa teve como clientes Eugénia do Montijo ou a Princesa de Metternich, pois também estes nomes não farão ressoar uma campainha nas mentes das potenciais clientes – e se a rainha Victoria ainda é um nome com reconhecimento generalizado, é duvidoso que, no século XXI, alguém veja na monarca britânica um modelo de beleza e elegância a emular.

Burberry

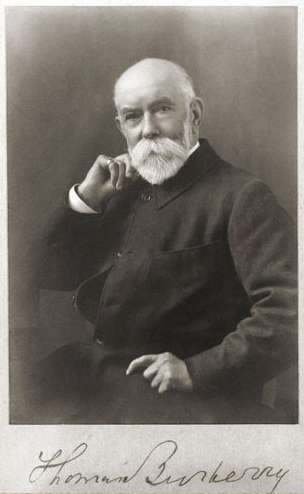

Tal como Charles Worth, Thomas Burberry (1835-1926) teve origens humildes e o seu primeiro trabalho foi como aprendiz numa loja de fazendas. Em 1856, aos 21 anos, estabeleceu-se por conta própria, com uma oficina de alfaiataria em Basingstoke, no Hampshire, onde a condicionante de ter de providenciar vestuário para a caça e pesca num clima frio e húmido o levou a desenvolver um tecido que combinasse resistência e impermeabilidade com leveza e arejamento. Chegou a ele em 1879 e deu-lhe o nome de “gabardine”, provavelmente a partir de “gallevardine”, um termo do francês do século XVI, por sua vez com origem no alemão medieval “wallevart”, que designava o manto de tecido grosseiro usado pelos peregrinos (outra hipótese remete para “kaba”, um casaco pelos joelhos usado em certas regiões da Índia).

Thomas Burberry

Apesar de estas origens sugerirem um vestuário prático para plebeus, a gabardina ganhou popularidade entre a aristocracia britânica, muito dada a actividades de ar livre (desde que não envolvessem trabalho, claro), e a oficina de Burberry expandiu-se rapidamente – em 1881 já se transformara numa fábrica com 200 trabalhadores. Em paralelo, a designação “gabardina” estendeu-se do tecido para a peça de vestuário que com ele era confeccionada, passando a designar um sobretudo para dias de chuva, independentemente de ser ou não fabricado pela Burberry e de recorrer ou não ao dito tecido.

Anúncio à gabardina Burberry (1908), tendo por alvo os pescadores desportivos

Percebendo que o mercado para as suas gabardinas estava nas elites, Thomas Burberry abriu uma loja em Londres em 1891 e em 1901 realçou a vocação aristocrática da marca ao apresentar o logótipo com um cavaleiro de armadura, cuja lança ostenta uma flâmula com a palavra latina “prorsum” (em frente). Com alterações de detalhe, o logótipo manteve-se até 2018, quando Christopher Bailey, o novo director criativo da Burberry, em conjunto com o designer Peter Saville (conhecido pelas capas glaciais e espartanas para a Joy Division e outras bandas da Factory Records), descartaram o característico cavaleiro e ficaram só com umas letras anódinas, alinhando no que tem sido a tendência dominante na história recente dos logótipos em direcção à frieza, à depuração e ao anonimato (talvez o facto de cada vez menos designers gráficos saberem desenhar e possuírem cultura pictórica explique a sua aversão à imagem).

Entretanto, em 1900, Thomas Burberry fora abordado pelo British War Office, que vira na sua gabardina potencial para equipar os oficiais do exército – o modelo desenvolvido por Burberry iria conhecer amplo uso na I Guerra Mundial e acabaria por dar origem a um sinónimo inglês para gabardina: “trench coat”, por fazer parte da indumentária dos oficiais nas trincheiras (“trenches”) da lamacenta Flandres.

Anúncio à gabardina Burberry (1918), tendo por alvo os oficiais

Thomas Burberry foi pioneiro no uso de figuras públicas – como Lord Kitchener (militar experimentado e Secretário de Estado da Guerra em 1914-16) e o general Baden-Powell – para promover a sua marca e o facto de ter vestido alguns dos mais famosos exploradores – como Roald Amundsen e Ernest Shackleton, nas expedições ao Antárctico em 1911 e 1914, respectivamente, e George Mallory na tentativa de escalar o Everest em 1924 – contribuíram decisivamente para conferir prestígio à marca.

Como é usual nas marcas de luxo, a Burberry diversificou a sua oferta para o calçado, os acessórios de moda, os óculos e os perfumes. A marca tem hoje 421 lojas em 59 países e é improvável que os seus clientes usem os seus produtos para irem à pesca da truta ou para conduzirem assaltos através do arame farpado da terra-de-ninguém.

Hermès

Ao contrário da Burberry, que descartou o seu antigo logótipo sem cerimónias, o logótipo da Hermès remete para as suas origens como fabricante de arreios e selas. Thierry Hermès (1801-1878) nasceu na cidade alemã de Krefeld (que foi episodicamente francesa entre 1797 e 1815), de pai francês e mãe alemã, e após um período como aprendiz de seleiro na Normandia, a partir de 1821, instalou-se em Paris e abriu em 1837 o seu próprio negócio. Após o seu falecimento, a direcção da firma passou para o filho, Charles-Émile, que se reformou em 1902, passando o testemunho aos filhos, Adolphe e Émile-Maurice. Sob a gestão destes últimos, a Hermès alargou a sua gama de produtos a mantas para cavalo e jaquetas para provas de equitação.

Thierry Hermès

Em 1900 surgiu o primeiro saco Hermès, com uma função muito precisa: a de transportar a sela e as botas de montar. Em 1918, a empresa adquiriu o exclusivo do uso do fecho de correr (patenteado em 1917 pelo sueco-americano Gideon Sundbäck) em roupas e artigos de couro, o que levou a que o dispositivo fosse conhecido em França por “fecho Hermès”, termo depois suplantado por “fecho éclair”, em resultado de, em 1924, a comercialização do fecho em França ter passado para a firma Éclair Prestil (seria também esta designação a impor-se em Portugal; no mundo anglófono prevaleceria a designação zipper, introduzida em 1923).

Anúncio à Hermès, 1923

1918 marcou a estreia da Hermès no vestuário de golfe e em 1929 surgiu a primeira colecção de moda feminina. Em 1951, pelo falecimento de Émile-Maurice Hermès, a direcção da firma passou para o seu cunhado, Robert Dumas Hermès (que adoptara o nome Hermès quando se casara). Paradoxalmente, só nesta altura, mais de 110 anos após a fundação e quando a empresa já era mais conhecida pelos produtos exteriores ao universo da equitação, é que foi adoptado o logótipo que hoje conhecemos, adaptado de um desenho de Alfred de Dreux (1810-1860), um reputado pintor de animais e, em particular, de cavalos. Jean-Louis Dumas, que dirigiu a Hermès entre 1978 e 2006, quando a marca já se lançara também na relojoaria, joalharia, perfumaria, cosmética e artigos para o lar, ainda garantia que “o nosso cliente n.º 1 é o cavalo, o n.º 2, o cavaleiro”.

A firma nunca cedeu à tentação de aludir a um Hermes mais famoso, o deus dos mensageiros e mercadores na mitologia grega (Mercúrio para os romanos), preferindo realçar a sua origem equestre. A direcção tem sido zelosamente mantido dentro da família e o actual CEO, Axel Dumas, representa a 6.ª geração dos Hermès-Dumas. A fortuna da família está estimada em 49.000 milhões de dólares, o que faz dela a 7.ª mais rica do mundo.

Chanel

As lúgubres circunstâncias do nascimento e infância Gabrielle Chanel (1883-1971) não pareciam dar-lhe grandes perspectivas para se afirmar no resplandecente mundo da moda: a mãe era lavadeira num hospício para pobres, o pai um vendedor ambulante e quando a mãe faleceu, tinha Gabrielle 11 anos, foi enviada, juntamente com as duas irmãs, para um orfanato a cargo de freiras. Foi aqui que aprendeu os rudimentos da costura, actividade que lhe serviu de ganha-pão na juventude e cujos magros proventos eram complementados pelas gorjetas que recebia quando cantava no intervalos dos números musicais mais populares num cabaret em Moulins. Terá sido daqui que lhe veio a alcunha “Coco”, segundo alguns por uma das canções recorrentes no seu repertório ser “Qui qu’a vu Coco dans le Trocadéro?”.

Em 1908, tornou-se amante de Arthur Edward Capel (conhecido como Boy Capel), um jogador de pólo e empresário, que lhe financiou a primeira loja de rua, que abriu em 1910, primeiro apenas com chapéus e, três anos depois, também com vestuário feminino. Terminada a I Guerra Mundial, a Chanel Modes já fazia dinheiro suficiente para que Coco reembolsasse Capel pelo seu empréstimo e começasse a abrir novas lojas.

Coco Chanel na sua loja de chapéus, por Sem, 1919

Em 1921, lançou o perfume Chanel n.º 5, que viria a tornar-se no perfume mais famoso de sempre (mesmo entre quem nunca o cheirou). Apesar do que a numeração poderá sugerir, foi a estreia de Chanel na perfumaria (na verdade foi a primeira vez que uma estilista de moda lançou um perfume) e o n.º 5 resultou apenas de, entre as amostras numeradas que o perfumista Ernest Beaux lhe propôs, ela ter escolhido a 5, uma vez que este era o seu “número da sorte”. A fim de comercializar o perfume, em 1924 Chanel associou-se a Pierre e Paul Wertheimer, das perfumarias Bourjois, e cedeu a estes o controlo da Parfums Chanel, ficando apenas com uma participação de 10%. Arrepender-se-ia desta opção e passaria as duas décadas seguintes numa azeda disputa com os Wertheimer para reaver o controlo da firma.

Coco Chanel, 1928

Em 1941, com a França ocupada pela Alemanha nazi, Chanel julgou que a batalha tinha chegado ao fim: uma vez que os judeus – como os Wertheimer – tinham ficado proibidos de possuir empresas, Chanel reclamou ser a única proprietária da Parfums Chanel. Não anteviu foi que os previdentes irmãos Wertheimer, antes de fugir dos nazis, tivessem transferido a posse da empresa para um empresário “cristão”, na condição de este a devolver após o término da guerra.

Anúncio ao perfume Chanel n.º 5, por Sem, 1921

Entretanto, com a invasão de França pelo III Reich, em Maio de 1940, Coco Chanel suspendera a produção de alta costura (lançando no desemprego os seus 4000 trabalhadores) e instalara-se no Hotel Ritz, em Paris, que passaria a ser também um poiso favorito das altas patentes alemãs. Há indícios fortes de que terá feito espionagem para os nazis, estando registada na Abwehr (o serviço alemão de informações militares) como agente secreta n.º 7124 e o nome de código Westminster, e foi amante de um alto funcionário alemão, o barão Hans Günther von Dincklage, que era responsável pela propaganda alemã em França e também por acções de espionagem.

Não é de estranhar que Chanel tenha sido presa em 1944, após a Libertação, mas acabou por ser libertada sem qualquer condenação, em resultado 1) da inexistência de provas documentais da sua colaboração com os nazis e 2) da intervenção em seu favor de Winston Churchill, o que é explicável por Chanel ter, nos anos 20-30, forjado laços de intimidade com numerosos aristocratas britânicos, alguns do círculo de Churchill, e ter mesmo mantido uma relação amorosa com Hugh Grosvenor, Duque de Westminster.

Coco Chanel com Winston Churchill, 1921

Assim que foi libertada, em 1945, Chanel mudou-se para a Suíça, onde o barão von Dincklage também buscara refúgio, e o par reatou a sua relação sentimental. Chanel lançou uma nova marca de perfumes, para rivalizar com a Parfums Chanel dos Wertheimer, que continuava a estar atravessada na sua garganta, mas a disputa acabou por ser resolvida em 1947, quando Chanel e Pierre Wertheimer negociaram um acordo que oferecia a Chanel condições mais vantajosas do que o acordo de 1924; em contrapartida, Chanel comprometia-se a extinguir a sua recém-criada marca de perfumes.

Coco Chanel manteve-se pela Suíça e só regressou a Paris e ao mundo da moda em 1953, num renascimento da Maison Chanel que foi financiado pelo seu antigo rival Pierre Wertheimer. Em 1954, Chanel vendeu a Maison Chanel a Wertheimer, embora mantendo a direcção criativa, e, desta forma, os perfumes e a haute couture com a marca Chanel voltaram a pertencer à mesma empresa. O passado colaboracionista de Coco Chanel acabou por ser obliterado pelo entusiasmo que o regresso das suas criações suscitou por todo o mundo chic e a morte de Dior, em 1958, cimentou a sua posição como nome dominante da moda francesa do pós-guerra.

A gestão da Maison Chanel passou em 1965 para o filho de Pierre Wertheimer, Jacques, que foi, por sua vez, sucedido pelo filho, Alain em 1974 – três anos após o falecimento de Coco Chanel. A Chanel continua hoje sob o controlo dos Wertheimer, tem 20.000 empregados e as suas receitas foram de 13.200 milhões de dólares em 2021 e de 17.200 milhões de dólares em 2023, o que faz dela a marca de luxo n.º 2, só atrás do grupo LVMH (Louis Vuitton).

Próximo artigo: Paris, capital da moda