Índice

Índice

No passado dia 21 de Junho, na véspera de uma cimeira destinada a criar “um novo pacto global de financiamento”, que se propõe estabelecer um acordo entre Norte e Sul para enfrentar as alterações climáticas e as desigualdades no desenvolvimento, foi divulgada uma carta aberta assinada por 13 líderes mundiais, em que se incluem Emmanuel Macron (o anfitrião da cimeira), Joe Biden, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Luiz Inácio Lula da Silva e Fumio Kishida. A carta apela ao compromisso com uma “transição verde que não deixe ninguém para trás” e à adopção de “novos modelos económicos que reconheçam o imenso valor da natureza para a humanidade”; vê no cumprimento das metas de descarbonização previstas no Acordo de Paris “uma oportunidade para esta geração entrar numa nova era de crescimento económico sustentável a nível global”; manifesta a crença de que “a redução da pobreza e a protecção do planeta são objectivos convergentes”; e conta com o empenho do sistema financeiro mundial (não deixando de fora os bancos privados) no combate à pobreza e à desigualdade.

São palavras que irradiam nobreza, elevados ideais e fé no melhor da natureza humana, mas cujo resplendor se fana mal são confrontadas com o livro Lucro: Uma história ambiental, de Mark Stoll, publicado recentemente em Portugal pela mão das Edições 70 e que é objecto do presente artigo.

“Enchei a terra e sujeitai-a”

Em A conquista da Terra: A nova história da evolução humana (The social conquest of Earth, no original), o sociobiólogo Edward O. Wilson (1929-2021) imaginou uma equipa de cientistas extraterrestres a aterrar no nosso planeta há três milhões de anos e a ficarem “surpreendidos pelas abelhas, térmitas e formigas-cortadeiras, cujas colónias eram, na altura, os super-organismos supremos do mundo dos insectos e, por larga margem, o mais complexo e ecologicamente bem-sucedido sistema social do planeta”. Embora também registassem a existência de australopitecos africanos, os investigadores não veriam neles grande interesse, já que a sua organização social e os seus cérebros tinham características similares às dos restantes símios e concluiriam que não existiria “grande potencial entre os animais vertebrados […] Os insectos eu-sociais pareciam ser o melhor que o planeta Terra era capaz de produzir”.

Se, prosseguia Wilson, uma missão extraterrestre com a mesma origem regressasse à Terra no presente, teria uma surpresa: enquanto as abelhas, térmitas e formigas não tinham registado qualquer evolução nem na sofisticação das suas sociedades nem na sua influência nos ecossistemas, os menosprezados australopitecos tinham sofrido um vertiginoso processo evolutivo: enquanto o cérebro dos australopitecos ocupava 500-700 cm3, o dos seus actuais descendentes atingia os 1500-1700 cm3 e a capacidade de processamento e a complexa organização social associadas a esse super-órgão permitira que o Homo sapiens se tornasse o senhor absoluto do planeta, do Árctico ao Sahara.

Cronologia da dispersão do Homo sapiens pela Terra: os números referem-se a milhares de anos antes do tempo presente

A evolução da biomassa humana face à biomassa somada das restantes espécies animais dá ideia de quão avassalador é hoje o domínio do Homo sapiens e de quão velozmente tem progredido. No final do Pleistoceno, há cerca de 12.000 anos, quando o Homo sapiens já se espalhara por boa parte do planeta mas ainda vivia da caça e da recolecção, a biomassa humana era negligenciável face aos 175 milhões de toneladas de biomassa dos restantes mamíferos terrestres. Em 1900, os humanos já representavam 70 milhões de toneladas, os mamíferos por si domesticados ascendiam a 175 milhões de toneladas e os mamíferos terrestres selvagens estavam reduzidos a 50 milhões de toneladas. Decorridos mais 100 anos, o domínio do homem tornara-se ainda mais esmagador: a biomassa humana ascendia a 300 milhões de toneladas, a biomassa dos animais na órbita humana atingia 600 milhões de toneladas (valor que inclui 2 milhões de toneladas de cães e gatos) e a biomassa de mamíferos selvagens era agora de apenas 25 milhões de toneladas.

Estes valores, sendo impressionantes, dão apenas uma ideia parcial da hegemonia do Homo sapiens e não deixam adivinhar as mudanças nos ecossistemas do planeta que este símio irrequieto e ávido tem vindo a gerar, deliberada ou inadvertidamente: a conversão de vastas áreas com coberto vegetal em desertos, a substituição de florestas, savanas, pradarias e estepes por culturas agrícolas, a eliminação da vida superior em cursos de água, lagos e mares fechados em resultado de descargas poluentes, a disrupção do equilíbrio físico-químico da atmosfera – e com a consequente alteração dos padrões climáticos planetários – através da desflorestação, da queima de combustíveis fósseis, do cultivo de arroz e da criação de gado. Pode dizer-se que cumprimos escrupulosamente as instruções dadas pelo Deus bíblico em Génesis 1:28: “Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra”.

É a história da marcha do Homo sapiens, desde o final do Pleistoceno até ao presente, com ênfase nas vertentes tecnológica, industrial, económica e ambiental e nas conexões entre estas, que o historiador Mark Stoll se propõe narrar em Profit: An environmental history, surgido no final de 2022, e que chega agora a Portugal (com uma celeridade que se aplaude), sob o título Lucro: Uma história ambiental, com tradução de Jorge Melícias.

A capa da edição portuguesa de “Lucro”, por Mark Stoll (Edições 70)

Ao contrário dos arrivistas que só despertaram para os problemas de ambiente quando ouviram os sermões de Santa Greta, ameaçando a Humanidade com o pez e o enxofre do apocalipse ambiental, Mark Stoll (n.1954, EUA), professor de História Ambiental e História das Religiões na Texas Tech University, há muito que estuda os temas da civilização, do capitalismo, das convicções ideológicas e religiosas, da degradação ambiental e do conservacionismo, como atestam os livros Protestantism, capitalism, and nature in America (1997) e Inherit the Holy Mountain: Religion and the rise of American environmentalism (2015).

Lucro: Uma história ambiental faz correr em paralelo três linhas narrativas:

1) uma versão supercondensada da história da civilização, com ênfase nos processos produtivos e nos mecanismos económicos e financeiros;

2) uma relação dos estragos que a civilização foi infligindo ao planeta;

3) a progressiva (e tardia) tomada de consciência desses efeitos deletérios e da ameaça que representam para o modo de vida hoje corrente nos países desenvolvidos.

A vastidão dos assuntos abordados e a extensão modesta do livro – 320 páginas de texto mais 80 de notas e índice remissivo – leva a que nenhum tema seja aprofundado; por outro lado, Stoll não revela informação inédita nem apresenta perspectivas originais – com excepção da vinculação que estabelece entre a génese da consciência ambiental e protestantismo. O principal mérito do livro está em proporcionar a público não-especializado em questões ambientais uma panorâmica clara da marcha do Homo sapiens e da sua relação com a Terra. Nesse aspecto, pode ser visto como tendo natureza similar à de outro livro recentemente publicado em Portugal, o magistral Como o mundo realmente funciona (Crítica), de Vaclav Smil (ver Como o mundo realmente funciona: Entre a ciência e a política, Vaclav Smil está a tentar salvar-nos), embora esteja longe do nível deste em termos de lucidez, densidade de informação e solidez argumentativa e falhe redondamente – como se verá adiante – na identificação de algumas causas profundas da crise ambiental e na apresentação de soluções para lhe fazer frente.

Génova e a génese do capitalismo

Embora o homem pré-histórico seja visto por alguns críticos do progresso e da civilização ocidental como vivendo em plena harmonia com a natureza, Stoll reconhece que, assim que a sua inteligência lhe permitiu dominar o fogo e construir armas que compensassem as suas insuficiências físicas, os seres humanos começaram a “[reformular] deliberadamente sistemas ecológicos inteiros para sustentar mais da sua espécie a partir dos mesmos recursos físicos”. “Conforme o Homo sapiens avançava pelos continentes do mundo, ia simplificando (ou, na verdade, empobrecendo) os ecossistemas” (pg.33); durante o Pleistoceno, as espécies animais de grande porte tinham prosperado, mas “à medida que os humanos chegavam, comunicando, cooperando, produzindo armas, ateando fogos e reproduzindo-se abundantemente, a megafauna ia extinguindo-se um pouco por todo o lado” (pg. 33). A adopção generalizada da agricultura e da pastorícia trouxe alterações mais vastas e profundas, com a desflorestação, o sobrepastoreio e o cultivo de arroz a favorecer a libertação de dióxido de carbono e metano para a atmosfera e a promover o aquecimento global. As interferências do homem no ambiente aumentaram com o advento dos grandes impérios da Antiguidade Clássica, que Stoll vê como uma versão primitiva do capitalismo, mas o poder destrutivo do capitalismo só se revelaria em pleno e só ganharia relevância global um milénio após o colapso do Império Romano, quando as nações da Europa Ocidental iniciaram a sua expansão marítima.

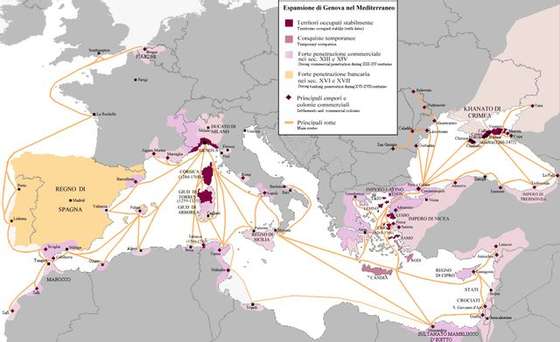

Foi neste momento da História que, de acordo com Stoll, os genoveses desempenharam um papel crucial. A tese de Stoll não decorre de o Novo Mundo ter sido oficialmente descoberto por um genovês, até porque a descoberta de Colombo foi acidental, porque este se revelou um “governador incompetente” e porque, se não fosse Colombo a fazê-lo em 1492, mais ano, menos ano, outros navegadores iriam chegar à América. O que foi relevante foi que “o envolvimento genovês na criação dos império ibéricos, que começou muito antes da viagem de Colombo, ensinou algumas lições que os portugueses e espanhóis, e depois os holandeses, os franceses e os ingleses, aprenderam muito bem […] Génova formou a ponte que ligou o primitivo capitalismo dos romanos ao capitalismo imperial, o capitalismo de monocultura dos grandes impérios mundiais” (pg. 55).

Segundo Stoll, “Génova, em particular, e outras cidades italianas participaram entusiastaticamente no comércio de escravos” (pg. 57), a maioria dos quais eram “eslavos” procedentes das colónias italianas nas costas do Mar Negro e “os restantes eram muçulmanos, sendo uns poucos da África subsaariana”.

A antiga fortaleza genovesa de Sudak, na Crimeia

Estes escravos eram empregues numa “memorável inovação italiana […], a plantação de açúcar, parente próximo do latifundium [romano] e ominosa antepassada da lucrativa plantação esclavagista americana” (pg. 58), estando as principais explorações deste tipo situadas nas ilhas mediterrânicas sob controlo de Génova e Veneza, nomeadamente em Chipre. Mas os genoveses não se contentaram em fazer de Chipre a principal origem de açúcar na região mediterrânica logo no século XIV: também comerciavam açúcar com origem na “Sicília aragonesa e, possivelmente, na Córsega. Aragão também trouxe cana-de-açúcar (sem escravatura) da Sicília para Valência, e Portugal estabeleceu uma indústria açucareira no Algarve, enquanto os mercadores genoveses controlavam o financiamento e o comércio “ (pg. 64). Stoll atribui também aos genoveses a exploração de “novas fontes de escravos nas Canárias e e ao longo da costa africana, e venderam escravos muçulmanos, berberes e negros subsaarianos na Península Ibérica” (pg. 64).

Possessões, colónias e áreas de influência comercial e financeira da República de Génova nos séculos XIII a XVII

Os verdadeiros pais da monocultura escravocrata

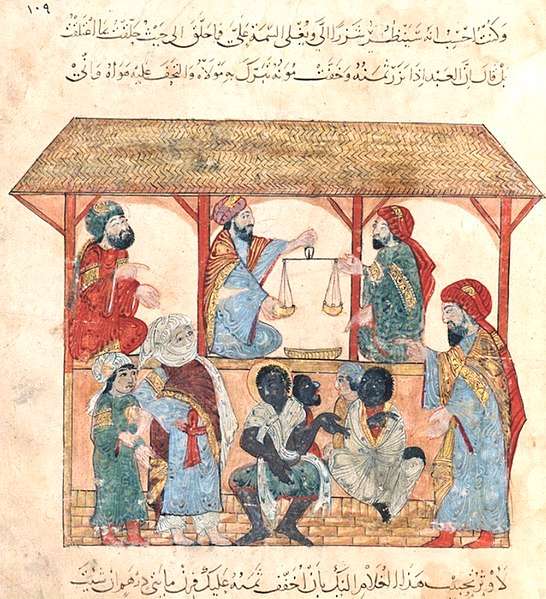

O papel dos genoveses na fase inicial da expansão marítima europeia e da monocultura do açúcar é inconstestável, mas o mesmo não se aplica à afirmação de Stoll de que “os muçulmanos não utilizavam escravos para a produção agrícola”, ainda que admita que, “ocasionalmente, grandes propriedades açucareiras, com trabalho camponês forçado, tenham acabado, mais tarde, por surgir no Egipto e os produtores de açúcar marroquinos utilizassem, no século XIV, muito provavelmente, escravos subsaarianos” (pg. 59).

Esta perspectiva enferma de imprecisões que podem induzir ideias equívocas no leitor. Antes de mais, deve considerar-se que:

1) Os escravos foram parte integrante do mundo islâmico desde o seu início, uma vez que a escravatura era corrente na Península Arábica pré-islâmica e o Corão aceita a escravatura com tanta naturalidade como a Bíblia, ainda que a restrinja a não-crentes; e, uma vez que o Islão, foi, desde a sua génese, uma religião de conquista e submissão de outros povos, nunca lhe faltaram não-crentes para escravizar;

Mercado de escravos em Zadib, no Yemen: ilustração num manuscrito árabe, Iraque, c.1236-37

2) A escravatura continuou a ser tolerada pelos governos de muitos países islâmicos muito depois de ter sido abolida no Ocidente;

3) Mesmo quando esses países islâmicos aboliram a escravatura, fizeram-no devido à pressão das potências ocidentais e apenas no plano formal, tendo a sua prática continuado, nalguns casos até aos nossos dias, sob formas mais ou menos atenuadas (ver capítulo “A abolição da escravatura” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos).

Mercado de escravos no Cairo, 1877, por Maurycy Gottlieb

Na verdade, foram os muçulmanos os pioneiros da plantação de cana-de-açúcar em larga escala assente em trabalho escravo: foi no século VII que esta prática teve início nas terras pantanosas no delta dos rios Tigre e Eufrates (no actual Iraque) e as condições de vida eram tão insalubres e os regimes de trabalho e as punições tão brutais que levaram a que os escravos tentassem revoltar-se em várias ocasiões. Uma destas revoltas, que ficou conhecida como Rebelião Zanj, foi tão destrutiva e difícil de reprimir (estendeu-se entre 869 e 881) que causou forte impressão no mundo islâmico (ver capítulo “As revoltas de escravos (não são todas iguais)” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos) e instilou neste a relutância ao uso de escravos em plantações agrícolas “industriais” – não por considerações humanitárias para com o bem-estar dos trabalhadores, claro, mas por se temer a reacção enfurecida de milhares de seres humanos fartos de serem tratados como bestas.

À medida que a memória da Rebelião Zanj se foi esbatendo, a prática regressou, como Stoll menciona, a algumas regiões islâmicas da bacia mediterrânica – note-se que, desde o colapso do Império Romano, durante o qual coubera aos escravos boa parte do trabalho agrícola, este passara a recair sobre os ombros de trabalhadores livres e foram as plantações de açúcar do mundo islâmico que voltaram a associar trabalho agrícola pesado e escravatura. Este infortunada mão-de-obra era constituída por cristãos da Europa Ocidental (capturados em guerras, incursões e apresamentos de navios) e, maioritariamente, por povos provenientes das regiões a Nordeste da bacia mediterrânica: tártaros da costa do Mar Negro, ucranianos, russos, búlgaros e eslavos em geral – o que explica que, na maioria das línguas europeias, a palavra que designa um “escravo” provenha de “eslavo” (ver Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas).

Cativos cristão vendidos como escravos no mercado de Argel, numa gravura de 1684 pelo holandês Jan Luyken

Quando as Cruzadas levaram os europeus até ao Próximo Oriente, ficaram viciados em açúcar (as classes possidentes, entenda-se) e trataram de implementar as práticas da plantação açucareira dos muçulmanos nos territórios conquistados a estes no Levante mediterrânico (e também na Sicília e no sul da Península Ibérica). Nestas práticas incluiu-se o recurso a trabalho escravo, cuja fonte eram muçulmanos capturados e os já mencionados “eslavos” – embora a maioria destes se tivessem, entretanto, convertido ao cristianismo ortodoxo e a Igreja Católica interditasse a escravização de cristãos, prevaleceu o (conveniente) entendimento de que o cristianismo ortodoxo era uma heresia pouco menos desprezível do que o islamismo. Este uso teve continuidade nas plantações açucareiras do Mediterrâneo sob controlo de genoveses e venezianos até meados do século XIV, quando a expansão do Império Otomano dificultou o acesso de genoveses e venezianos ao Mar Negro e às regiões a norte e leste deste e os mercadores de escravos islâmicos do Norte de África começaram a fornecer os cristãos com escravos provenientes da África subsahariana.

Outra afirmação sem fundamento feita por Stoll sobre a difusão da monocultura do açucar surge na pg. 72: “A costa africana ocidental não tinha um solo adequado para o cultivo de açúcar, caso contrário, os próprios africanos poderiam ter entrado na produção de açúcar”. Ora, 1) a cana-de-açúcar não tem especiais requisitos em termos de solo e 2) a “costa africana ocidental” oferece uma grande diversidade de solos, pelo que as verdadeiras razões para a cana-de-açúcar não ter prosperado em África nos séculos XVI a XIX são outras: prendem-se com a natureza das sociedades e economias dos povos subsaharianos (ver capítulo “Quem é o Tolstoy dos zulus?” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos). Por outro lado, os europeus também não se aventuraram a estabelecer a monocultura do açúcar em África por as doenças infecciosas que aí campeavam e contra as quais os europeus não tinham imunidade, limitarem a presença destes a pequenas feitorias na costa (ver capítulo “Porquê levar os escravos africanos para o outro lado do Atlântico?” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos).

Mercado de escravos em Zanzibar, no segundo terço do século XIX. Em 1873, a Royal Navy encerrou este mercado, mas a escravatura só foi formalmente abolida neste arquipélago em 1897 – o que não impediu a continuação do tráfico de escravos africanos para o mundo islâmico

Do capitalismo de monocultura ao capitalismo industrial

Na história da ascensão do capitalismo, as nações foram sucedendo-se na liderança: o apogeu dos impérios português e espanhol foi acompanhado pelo declínio de Génova e Veneza; por volta de 1600, quem estava na mó de cima era a Holanda, para cujos portos fluía metade do comércio mundial e cuja frota excedia em número as frotas de “todas as outras nações europeias combinadas” (pg. 87). Mas também a Holanda começaria a perder terreno, cedendo o lugar cimeiro à Grã-Bretanha, que seria a protagonista da Revolução Industrial. Stoll situa a génese desta no final do século XVIII em Glasgow, uma cidade que, até então, “tinha ficado à margem da economia mundial”, mas que beneficiou da “notável confluência de desenvolvimentos no capitalismo de monocultura, no imperialismo, no comércio, na mineração, na manufactura e no incipiente capitalismo industrial, bem como uma nova força intelectual e moral na história mundial, o cristianismo protestante radical” (pg. 84).

Entre os obreiros dessa mudança com foco em Glasgow, Stoll destaca James Watt (1736-1819), que, em 1784 (data que alguns estudiosos apontam como início do Antropoceno), patenteou uma versão muito melhorada da máquina a vapor criada em 1712 por Thomas Newcomen, e o economista Adam Smith (1723-1790), que, em 1776, publicou An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), livro que lançou as fundações da moderna ciência económica.

James Watt e a máquina a vapor, por James Eckford Lauder, 1855

Conta Stoll que, na vibrante atmosfera intelectual de Glasgow, Watt fez amizade com Smith e também com Joseph Black (1728-1799), “o cientista que descobriu o dióxido de carbono e o calor latente” – e acrescenta num momento de inacreditável estultícia, “dificilmente conseguir-se-ia imaginar um trio de responsáveis mais directos pelo nascimento do aquecimento global antropogénico”. São óbvias as razões para se imputar a Watt, pai da máquina a vapor, e a Smith, pai do mercado livre, a responsabilidade última pelo avassalador desenvolvimento do capitalismo industrial e, concomitantemente, pelas colossais emissões de dióxido de carbono que estão a desregular o clima global – mas onde está a responsabilidade do pobre Joseph Black? Seria como culpar Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), o primeiro a identificar o urânio, pelos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki, ou Antoine Lavoisier (1743-1794), o descobridor do oxigénio, pelos incêndios.

Adam Smith em retrato póstumo por autor anónimo, c. 1800

Do capitalismo industrial ao capitalismo de consumo

Stoll faz questão de esclarecer que “o capitalismo de consumo não é sinónimo de consumismo”, que tem uma longa história” (pg. 189). Para Stoll, “consumismo” é a apetência que os seres humanos – os mais abastados, entenda-se – têm manifestado, em todos os tempos e geografias, para adquirir “artigos raros ou de prestígio […], [construir] grandes e imponentes estruturas e […] [comprar] servos e serviços que expressassem a sua glória e o seu poder. No entanto, nenhum deles era ainda um consumidor moderno”. Esta definição de consumismo centrada nos apetites pontuais de alguns privilegiados, diverge da que é geralmente aceite e que equipara consumismo à predisposição de toda uma sociedade para a aquisição continuada de bens de consumo – nesta acepção, podemos entender o consumismo como a apetência das massas pelo consumo infrene e o capitalismo de consumo como a “máquina” que o estimula e satisfaz.

Stoll emprega o termo “consumismo” para descrever o apetite europeu por especiarias, algodão indiano e seda chinesa, porcelana, açúcar, café, chá e cacau, que foi o motor do comércio da Europa com o resto do mundo entre os séculos XVI e XIX.

“O Oriente oferecendo as suas riquezas a Britannia” (1778), pintura alegórica de grande dimensão (305 x 228 cm) encomendada a Spyridon Romas, pintor de origem grega radicado na Grã-Bretanha, pela East India Company

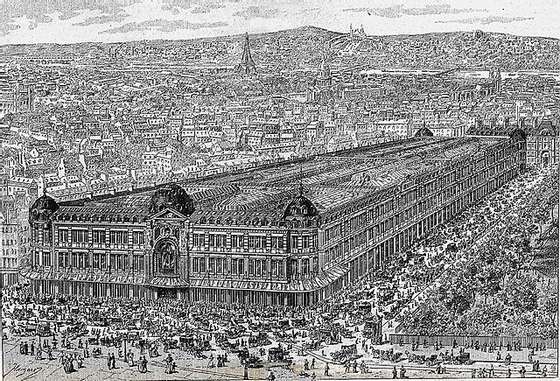

O “capitalismo de consumo” terá surgido no final do século XIX, nos EUA, com o advento dos “grandes armazéns” (department stores), que Stoll associa a uma revolução no marketing (pg. 191). Nas antigas lojas, as mercadorias não eram exibidas e “os clientes compravam exactamente aquilo que tinham ido comprar” (pg. 191). Nos grandes armazéns, “vitrinas atractivas chamavam a atenção e encorajavam a aquisição impulsiva de mais artigos do que aqueles que os clientes tinham, primeiramente, a intenção de comprar”.

A Marshall Field foi uma das primeiras cadeias de department stores dos EUA. Na foto, a Marshall Field’s Wholesale Store, de Chicago, inaugurada em 1887

O capitalismo de consumo surgiu como resposta ao impasse em que entrara o capitalismo industrial: “os fabricantes haviam-se tornado proficientes na produção de mercadoria barata e abundante. O transporte tinha-se tornado tão pouco oneroso que a enxurrada de bens de consumo chegou aos confins da nação ou, muitas vezes, do mundo” (pg. 191). Mesmo com esta difusão, “os produtos manufacturados eram tão abundantes que os industriais se confrontaram com mercados saturados. A produção ultrapassara o consumo”. O capitalismo de consumo superou esta ameaça de estagnação desenvolvendo uma máquina publicitária, que procedeu à manipulação da massa de consumidores (nomeadamente instilando nestes o apetite por produtos de que não sabiam de que necessitavam e cuja existência desconheciam) e pondo em prática o conceito de obsolescência planeada – ou seja, a concepção de produtos de forma a terem uma vida útil curta, quer por falta de robustez e resistência ao desgaste, quer por o consumidor rapidamente passar a vê-los como estando “fora de moda”, apesar de os produtos manterem todas as suas funcionalidades objectivas.

[Em 2016, o programa humoristico Jimmy Kimmel Live fez um inquérito de rua no Hollywood Boulevard, em Los Angeles para auscultar a opinião dos possuidores de iPhones sobre o modelo 7 deste smartphone. Ora, o iPhone 7, que já fora anunciado, ainda não estava disponível no mercado – o que a equipa do programa fez foi convencer os transeuntes a entregar-lhe os seus próprios iPhones, inseri-los numa capa nova e devolvê-los aos seus donos, dizendo-lhes ser o iPhone 7, com todos os conteúdos e apps transferidas do iPhone “original” para o “novo”:]

Stoll aponta como momento decisivo para a implantação do conceito de obsolescência planeada a estratégia adoptada em 1924 pela General Motors, sob a direcção de Alfred P. Sloan, de, todos os anos, apresentar “novos” modelos de toda a sua gama e de investir uma fortuna em publicidade para alardear as “novidades” e “melhoramentos” em relação aos modelos do ano anterior. Na verdade tais inovações ou são supérfluas ou são meramente “cosméticas” e o seu único fito é dar ao automobilista a ideia de que conduz um modelo “antiquado” e que precisa de o trocar quanto antes. No nosso tempo, a subjugação dos consumidores à obsolescência planeada continua a dominar o mercado automóvel mas atingiu o seu máximo esplendor no segmento dos smartphones, cujos fabricantes, mediante colossais investimentos em publicidade, conseguem persuadir os consumidores a fazer longas filas para adquirir “novos” modelos, sempre mais caros que os seus antecessores, ainda que, muitas vezes, sejam incapazes de, objectivamente, distingui-los dos “velhos” modelos. Quando o condicionamento mental do consumidor atinge este ponto, que mais pode o capitalismo de consumo desejar? Frangos que se depenem a si mesmos, coloquem a cabeça no cepo e aguardem pacientemente pelo golpe?

[Em 2017, o programa Jimmy Kimmel Live auscultou a opinião dos utilizadores de iPhones sobre o modelo X, que acabara de ser lançado. O que os transeuntes não sabiam é que o iPhone que lhes foi colocado nas mãos não era o X, mas o 4, surgido em 2010…:]

Outro elemento fundamental do capitalismo de consumo é o endividamento dos consumidores: uma vez que a maioria dos consumidores não dispõe de meios para adquirir, a pronto, a incessante torrente de produtos sem os quais a sua felicidade não é possível (pelo menos é disso que os “marqueteiros” os convenceram), o próprio sistema capitalista propõe aos consumidores cartões de crédito, compras em “suaves prestações” e uma miríade de “facilidades” de financiamento que, utopicamente, lhes permitirão comprar mais produtos do que os seus rendimentos permitem, e, no médio e longo prazo, empurrarão muitos deles para a insolvência.

Como Stoll assinala, a General Motors foi pioneira na promoção do endividamento dos consumidores, ao criar, em 1919, a General Motors Acceptance Corporation (desde 2009 designada Ally Financial Inc.), com o objectivo de financiar a compra dos carros da marca.

Ally Detroit Center, sede da Ally Financial Inc. (antiga General Motors Acceptance Corporation), em Detroit: Os 43 pisoso e 189 metros de altura do edifício são um indicador da pujança do departamento de financiamento aos clientes da GM

Hoje, todos os grandes fabricantes possuem um serviço de financiamento deste tipo e metade das compras de automóveis nos EUA recorrem a esse serviço. No limite, os modelos mais baratos da marca podem até ser vendidos pouco acima ao preço de custo, vindo o grosso dos lucros dos juros pagos pelo cliente ao serviço de financiamento da marca (por exemplo, em 2021, a Ford Credit, o “braço” de financiamento ao cliente da Ford Motor Company, foi a única divisão do grupo a apresentar resultados positivos). Muitas das considerações, análises e previsões sobre a indústria automóvel equivocam-se ao presumir que o seu negócio principal é conceber e fabricar carros e persuadir os clientes a comprá-los, quando uma das suas principais fontes de lucro está hoje no financiamento dessa aquisição. Os anúncios a automóveis podem enaltecer demoradamente a nova “tecnologia de assistência à condução”, o “avançado sistema de head-up display panorâmico”, as acelerações impressionantes ou a elegância do design, mas a parte mais importante para a empresa está nos breves segundos em que alguém debita, num ritmo que deixa estonteadas as mentes mais lestas, as condições de financiamento oferecidas pela marca.

O capitalismo de consumo toma o freio nos dentes

É indiscutível que o capitalismo de consumo, ao criar uma espiral ascendente de procura e oferta, que requer quantidades crescentes de recursos naturais e produz quantidades crescentes de desperdícios, ameaça o “nosso futuro comum”, para citar o título – Our common future – do documento também conhecido como Relatório Brundtland, produzido pela Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Este relatório teve, quando da sua publicação, em 1987, significativa repercussão a nível mundial e deu um contributo para colocar o “desenvolvimento sustentável” nas preocupações – ou, pelo menos, nos discursos – dos decisores políticos. O Relatório Brundtland define o desenvolvimento sustentável como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas necessidades”. Ora, o capitalismo de consumo não tem como propósito satisfazer as necessidades do presente, pois, como vimos, o que o mantém a “carburar” são as pseudo-necessidades que vai induzindo nos consumidores; e, por outro lado, não tem preocupações para com as gerações futuras, uma vez que a sua prioridade é a maximização do lucro dos accionistas no curto prazo. Não tem, portanto, qualquer inclinação para promover o desenvolvimento sustentável, embora, ultimamente, recorra amiúde a esta expressão para aliciar consumidores numa era de crescente consciência ambiental, ou, para se ser mais rigoroso, de crescente manifestação pública de consciência ambiental (uma forma daquilo que, no mundo anglófono, se designa como “virtue signalling”).

Bolsa de Valores de Nova Iorque, 1963

Outros desenvolvimentos que Stoll associa ao poder quase hegemónico do capitalismo de consumo são a desregulação dos mercados, a financeirização da economia e a globalização. A conjugação destes factores, aliada aos avanços na automação, conduziram à estagnação dos salários, à diminuição da remuneração do trabalho face à remuneração do capital e ao aumento das desigualdades económicas, com a riqueza a concentrar-se num número pequeno de ricos, entre os quais começou, por sua vez, a ganhar peso a classe dos “obscenamente ricos”.

Ao mesmo tempo, assistiu-se a uma tendência de consolidação empresarial, que fez com que as grandes empresas não só absorvessem as empresas concorrentes de menor dimensão, como alargassem o seu âmbito a actividades e produtos limítrofes (integração horizontal) e a montante ou a jusante da sua actividade (integração vertical), dando origem a impérios empresariais tão poderosos que intimidam os governantes e as instâncias governamentais que teriam obrigação de os vigiar e regular.

“O ponto de vista do Gigante do Trust”, cartoon de Horace Taylor, publicado na revista The Verdict, de 22 de Janeiro de 1900: John D. Rockefeller (1839-1937), fundador da Standard Oil e um dos homens mais ricos da história, observa as pequenas criaturas dentro da Casa Branca e comenta: “Que governozito tão engraçado”

Como se isto não bastasse, muitas destas grandes empresas têm vindo, como aponta Stoll, “a derramar enormes quantias em grupos anónimos de ‘dark money’, em grupos de acção política e em campanhas políticas” (pg. 263). Não menos relevante é o investimento que estas mega-empresas fazem no lobbying, nos países em que tal actividade está regulamentada – nos EUA, as quantias despendidas em lobbying têm aumentado consistentemente (com excepção de um período de estagnação entre 2009 e 2016) e atingiram em 2022 a soma recorde de 4000 milhões de dólares.

Stoll trata as perversões geradas pelo lobbying, mas alude apenas en passant a uma forma mais discreta e subtil de as grandes empresas influenciarem as políticas públicas: através do financiamento de think tanks (“comissões de sábios”) que gozam de respeito no espaço público e, supostamente, produzem análises e emitem conselhos de forma desinteressada e imparcial e aureolados de rigor científico, mas que, frequentemente, mais não são do que a defesa e promoção dos pontos de vista das entidades que os sustentam. Entre esses pontos de vista estão a capacidade dos mercados para se auto-regularem e resolverem todos os problemas da economia e da sociedade (a versão moderna da “mão invisível” de Adam Smith); os benefícios para toda a sociedade que resultam da diminuição da carga fiscal sobre os mais ricos (trickle-down economics); o enfraquecimento da protecção social e das leis laborais como forma de dinamizar o mercado de trabalho.

Julho de 1987: O presidente Ronald Reagan explica aos americanos, através da televisão, como todos irão ganhar com o corte nos impostos dos mais ricos. As políticas económicas que ficaram conhecidas como “Reagonomics” são um célebre exemplo de trickle-down economics

Os tentáculos dos leviatãs empresariais estão a ficar tão longos e poderosos que a quem está investido da missão de zelar pelo bem comum – legisladores, governos, entidades reguladoras e tribunais – falta, por vezes, a força e a coragem necessárias para lutar contra eles. E, como existem muitas “portas giratórias” entre estes cargos públicos e as mega-empresas, às vezes aos políticos, decisores, tecnocratas e magistrados falta, simplesmente, a vontade para agir.

Assim, não é de estranhar que o divórcio entre o capitalismo de consumo, por um lado, e o “bem comum” e a saúde do planeta a longo prazo, tenha vindo a acentuar-se, apesar das pantomimas de “responsabilidade social” e “compromisso com a sustentabilidade” a que muitas empresas se entregam nos media.

Não há alternativa ao capitalismo?

Se o capitalismo é tão nocivo para o ambiente e tão contrário ao desenvolvimento sustentável, porque não nos propõe Stoll que adoptemos as as práticas mais sãs dos países que tomaram vias não-capitalistas e não fizeram do lucro o alfa e o ómega da política?

Acontece que esses países têm um cadastro ambiental tão pouco apresentável como o dos países capitalistas. O próprio Stoll menciona os ruinosos projectos de aproveitamento de recursos hídricos construídos pela URSS, pelo Egipto de Nasser (com parceria soviética) e pela China (pg. 243-45) e as devastadoras técnicas de pesca de alto mar praticadas pelos países da Europa de Leste (pg. 271), e muitos mais exemplos similares poderiam ser lembrados (ver capítulo “Sob a bandeira verde do comunismo” em Como a pequena Greta salvou o planeta).

“O camarada Lenin limpa a Terra da escumalha”, poster soviético de 1920 por Viktor Deni. Não só o camarada Lenin falhou no propósito de extinguir monarcas e capitalistas, como o comunismo não deixou a Terra mais limpa

A pegada ambiental das economias capitalistas é, sem dúvida, maior do que a pegada ambiental das economias planificadas, mas isso é porque o capitalismo produz quantidades gargantuescas de riqueza, ainda que seja ineficaz a distribuí-la; já o comunismo é menos desigual na distribuição da riqueza (embora não deixe de criar clivagens entre o cidadão comum e os apparatchik), mas tem-se revelado lamentavelmente incapaz a gerá-la. Se se considerar a criação de riqueza em função dos danos ambientais (PIB em função da pegada ecológica), a economia planificada, por ser inepta, dogmática, burocrática e, por vezes, muito obtusa, tem tido pior desempenho que o capitalismo. A economia planificada soviética converteu o Mar de Aral num charco tóxico, fomentou o alastramento dos desertos na Ásia Central, devastou a taiga siberiana para extrair minérios, carvão e petróleo e salpicou as regiões mais remotas do seu território com lixeiras radioactivas, mas todo este desgaste não se traduziu numa produção industrial à altura das necessidades básicas dos seus cidadãos, nem em quantidade nem em qualidade. O capitalismo americano criou um rio tão poluído que pegou fogo pelo menos 13 vezes (o Cuyahoga, no Ohio), mas, ao menos, produziu bens de consumo suficientes para empaturrar meio mundo.

O Rio Cuyahoga, retratado nesta foto perto da foz, em Cleveland, foi alvo de um longo e dispendioso processo de recuperação, iniciado no final da década de 1960, mas foi, durante cerca de um século, um símbolo dos malefícios ambientais do capitalismo

Só quando acolheu o capitalismo no seu seio, ainda que sob o apertado controlo do Estado, é que a China comunista logrou desenvolver-se e retirar a sua população de uma pobreza abjecta; também o Vietnam conseguiu elevar o padrão de vida dos seus habitantes após promover a coexistência de capitalismo e comunismo. Os países que persistem na rejeição do capitalismo continuam a vegetar: na Coreia do Norte – um campo de reeducação com 120.000 Km2 – é frequente que os seus habitantes sejam vistos a enganar a fome com ervas e casca de árvore; o socialismo cubano obriga a sua população a contorcionismos e expedientes vários para obter a quantidade de calorias necessária para se manter viva; e o socialismo bolivariano impõe endoenças idênticas aos venezuelanos, ainda que as reservas de petróleo do país – as maiores do mundo – fossem suficientes para lhes proporcionar o opíparo nível de vida dos qataris.

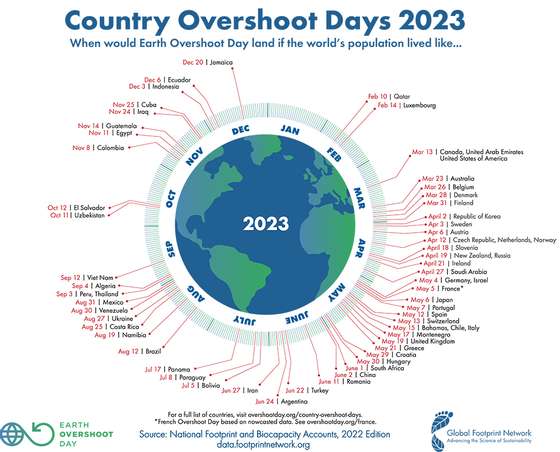

Já que se menciona o Qatar, é impossível não reparar que os Estados do Golfo Pérsico, onde um capitalismo de consumo com veleidades futuristas se fundiu com uma teocracia islâmica de contornos medievais, figuram no topo das listas de países com maiores pegadas ambientais por habitante e menor sustentabilidade. Aparentemente, o Corão não oferece mais indicações e conselhos sensatos para um desenvolvimento em harmonia com a Natureza do que os escritos de Marx, Lenin, Mao Tse-tung e Xi Jinping (ver capítulo “Eco-guerrilheiros ou eco-tontos” em Como o mundo realmente funciona: Entre a ciência e a política, Vaclav Smil está a tentar salvar-nos), pelo que se conclui que a culpa pela presente crise ambiental não pode ser assacada apenas a Adam Smith e a Milton Friedman.

Torre Burj Khalifa, no Dubai, Emirados Árabes Unidos: Um monumento de 830 metros de altura à insustentabilidade

“Esta economia mata!”

Se, nas petromonarquias do Golfo Pérsico, o Islão parece viver em feliz conúbio com o capitalismo de consumo – desde que este não leve as mulheres expor o cabelo ou a pele, nem lhes instile ideias de independência – já a Igreja Católica e Apostólica Romana tem vindo a fazer-lhe ásperas censuras, sobretudo através do seu actual líder. Na exortação Evangelii gaudium (“A alegria do Evangelho”), de 2013, o papa Francisco acusou o sistema capitalista que domina a economia mundial de ser “injusto na sua raiz”, de promover a “idolatria do dinheiro” e de gerar vastas massas de “explorados e excluídos”, ao mesmo tempo que “os ganhos de poucos crescem exponencialmente” e lamentou que “não [seja] assunto de notícia que um sem-abrigo idoso sucumba ao frio, mas que se dê destaque à queda dos índices bolsistas em dois pontos percentuais”. No lugar deste capitalismo desenfreado, Francisco exortou a que se crie “uma sociedade e um sistema económico que tenha no seu centro o homem e o seu bem, não o dinheiro”. O papa viria a desenvolver as ideias centrais de Evangelii gaudium numa entrevista de 2015, com Andrea Tornielli e Giacomo Galeazzi, que estes incluíram no livro Esta economia mata: A visão do papa Francisco sobre o capitalismo e a justiça social (2015), em que os dois jornalistas defendem o papa das acusações de “marxismo” desferidas pelos entusiastas do mercado livre em reacção à exortação apostólica de 2013. Curiosamente, Stoll, que, reiteradamente, coloca em relevo o papel do protestantismo na crítica à “idolatria da riqueza”, em lembrar aos ricos o “dever moral de usar as suas fortunas para melhorar a sociedade” e em intigar e fundar movimentos de conservação ambiental, apenas concede duas linhas (na pg. 303) ao papa Francisco, para mencionar a encíclica Laudato si’: Sobre o cuidado da casa comum, de 2015, que critica o capitalismo de consumo, o crescimento irresponsável e a crise ambiental. A verdade é que não pode levar-se muito a sério o recém-adquirido fervor ambiental de uma instituição cujo livro fundamental confere explicitamente ao homem a missão de sujeitar a Terra e tudo o que nela vive (em Génesis 1:28).

“A Criação”: Ilustração de Lucas Cranach para a tradução da Bíblia realizada por Lutero e publicada em 1534

Há um aspecto do capitalismo de consumo que quase todos os seus críticos omitem. É certo que ele, ao ter sido capaz de produzir uma imensa variedade de bens de consumo de boa qualidade por preços irrisórios – graças ao desenvolvimento tecnológico, às economias de escala, à automação e à optimização da gestão fabril e da logística – fomentou na classe média o hábito de comprar peças de roupa a que dá pouco uso, de renovar incessantemente a mobília e a decoração, de substituir regularmente o automóvel por um modelo mais recente e de descartar electrodomésticos e gadgets não por se terem avariado mas por se lhes afigurarem “antiquados”. Porém, se este consumo supérfluo e continuado é globalmente negativo, quanto mais não fosse pela depleção de recursos e pela geração de resíduos que cria, os baixos preços dos produtos decorrentes da produção em massa também têm permitido que os cidadãos com rendimentos baixos possam aceder a bens e confortos que, de outro modo, lhes estariam vedados.

Sim, é absurdo que, arrastadas pelo capitalismo de consumo, haja pessoas de classe média a desfazerem-se do seu frigorífico com apenas três anos e perfeitamente funcional só porque a nova voga são os modelos com portas envidraçadas, que permitem ver o seu conteúdo, e com dispensadores integrados de água fresca e gelo. Todavia, é esse mesmo capitalismo de consumo que permite a uma família pobre adquirir um frigorífico “básico”, barato e fiável, que irá durar muitas décadas e não só irá proporcionar muitos prazeres e “conveniências” como ajudar a economia doméstica, ao minorar o desperdício de alimentos (quem faz parte de um estrato social que vê o frigorífico como um dado adquirido, não tem consciência de quão caro sai ao orçamento familiar não ter frigorífico em casa).

Anúncio da Frigidaire na revista Saturday Evening Post, em 1925, numa altura em que, como se depreende das personagens representadas, o frigorífico estava ainda limitado às classes possidentes

Nem este aspecto positivo do capitalismo de consumo nem o facto de nenhum sistema económico ter dado, até agora, mostras de ser capaz de competir com o capitalismo em capacidade de geração de riqueza e, logo, de satisfação das necessidades materiais dos cidadãos, implicam, de forma alguma, que devamos resignar-nos a aceitar o capitalismo de consumo como uma inevitabilidade e, muito menos, que devamos ver nele o pináculo da civilização. Em vez de nos deixarmos arrastar para posições maniqueístas em relação ao capitalismo, melhor seria que o víssemos como um bom servo e um péssimo amo (ver O capitalismo faz o trabalho de Deus ou do Diabo?).

“Desenvolvimento sustentável” é um oxímoro?

É certo que o capitalismo selvagem, ao colocar os resultados a curto prazo e as remunerações de accionistas e gestores como prioridades máximas, é um sistema económico-político particularmente destrutivo para o ambiente – mesmo quando opera num país comunista, como a China. Nas últimas décadas, vários países capitalistas ocidentais têm tentado moderar os ímpetos do capitalismo selvagem e conciliar o modo capitalista de produção com alguma preservação do ambiente e dos recursos, mas esses esforços têm produzido resultados modestos ou nem visam, sequer, produzir resultados, apenas dar aos cidadãos a ideia de que o Governo está preocupado com a “sustentabilidade” e o “futuro do planeta”. Nem outra coisa seria de esperar, pois tal conciliação embate num paradoxo insolúvel:

1) Os cidadãos aspiram, seja qual for o sistema político, a que a riqueza cresça ilimitadamente;

2) Gerar mais riqueza implica, seja qual for o sistema económico, maiores danos ambientais e maior consumo de recursos;

3) Não é possível, sejam quais forem os avanços tecnológicos, crescer ilimitadamente num planeta limitado.

A Europa Ocidental tem passado a ideia de que é capaz de proporcionar aos seus cidadãos um elevado nível de bem-estar e, ao mesmo tempo, zelar pela preservação do ambiente, sendo – juntamente com as micro-nações insulares do Índico e Pacífico – quem mais tem batalhado, nos fóruns internacionais, por pôr em marcha um plano global de acção contra as alterações climática. Porém, parte dos progressos europeus na preservação e recuperação do seu ambiente têm sido obtidos à custa da deslocalização para países menos desenvolvidos de onerosas “externalidades” ambientais: é fácil apresentar uma “casa limpa” se a extracção de minérios e as plantações de grande escala para produção de biocombustíveis e matérias-primas estiverem situados em África, na Ásia e na América do Sul, se a indústria transformadora estiver, em boa parte, situada na Ásia e se África e Ásia receberem os detritos sólidos gerados pelo trem de vida europeu. Por outro lado, as sucessivas Conferências das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP) – em cena desde 1995 – não têm passado de um colorido desfile de dissimulação, “doublethink” e demagogia (ver As alterações climáticas e a conferência das Nações Unidas: O Grande Circo Carbónico, Alterações climáticas: A COP-27 ergue a tenda em Sharm El Sheikh, Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação, Alterações climáticas, ideologia e sectarismo: O que está afinal em jogo em Sharm El Sheikh?, Alterações climáticas: Estaremos todos no mesmo barco?).

Líderes das delegações presentes na COP21, realizada em Paris e que resultou na assinatura do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas

As metas definidas para a descarbonização da economia global – com metas diferentes consoante os Estados – são flagrantemente irrealistas à luz dos padrões históricos de consumo e emissões, e os acordos anunciados com “alívio e esperança” no último dia da conferência, após “maratonas negociais pela madrugada dentro”, são esquecidos pelos governantes assim que regressam a casa e são confrontados com os objectivos que realmente presidem à governação de qualquer país: fazer crescer o PIB; aumentar a competitividade do país na arena internacional; manter o desemprego em patamares baixos; manter as empresas a lucrar e as lojas fornidas com grande cópia de produtos, com preços acessíveis ao cidadão médio; assegurar à máquina produtiva nacional um caudal crescente de combustíveis fósseis, minérios e outros recursos naturais cada vez mais escassos e mais disputados.

O estudo Beyond the bottom line: How green industrial policy can drive economic change and speed up climate action, da organização não-governamental New Economics Foundation (NEF), publicado em 28 de Abril, deixa bem claro o conflito visceral entre “desenvolvimento” e “sustentabilidade” e o contraste entre, por um lado, a realidade e, por outro, a imagem pública projectada pela União Europeia como paladina da descarbonização (reforçada recentemente com a apresentação pela Comissão Europeia do Green Deal Industry Plan) e a lambança dos chefes de Governo europeus (como António Costa) que se ufanam publicamente de o seu país ser líder e exemplo para o mundo no combate às alterações climáticas.

O estudo da NEF, que confronta os pesados investimentos necessários para dar cumprimento do Acordo de Paris com a situação orçamental presente e previsível de cada país da UE, revela que Croácia, Grécia, Hungria, Itália e Portugal estão numa situação tão delicada em termos de endividamento que não é previsível que possam fazer investimentos significativos na descarbonização; Bélgica, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Polónia e Roménia, embora gozem de situação orçamental um pouco mais desafogada, não serão capazes de fazer os investimentos mínimos necessários; Alemanha, Áustria, Chipre, Malta e República Checa estão em posição para fazer investimentos que permitirão cumprir os requisitos mais baixos do Acordo de Paris; Bulgária, Eslovénia, Estónia, Lituânia e Luxemburgo, poderão fazer investimentos mais substanciais na descarbonização, sem, todavia, atingirem o objectivo correspondente à limitação do aumento da temperatura global em 1.5º C; só Dinamarca, Irlanda, Letónia e Suécia dispõem de margem de manobra orçamental para efectuar os investimentos que permitem alcançar o objectivo de 1.5º C, o que não significa, claro, que estejam dispostos a fazê-lo, prejudicando a sua economia e a prosperidade dos seus cidadãos, se os seus parceiros e o resto mundo não procederem de igual forma.

O “desenvolvimento sustentável” tornou-se, nos nossos dias, um chavão repetido até à náusea por políticos, empresários, jornalistas, opinadores e cidadãos que gostam de se imaginar “ambientalmente conscientes”, mas até hoje nenhuma nação deu mostras de estar a aproximar-se de tal ideal – no fulcro desta aparente impossibilidade de convergência entre bem-estar e ambiente está o facto de, quando falam de “desenvolvimento sustentável”, toda esta gente estar, na verdade, a pensar em “crescimento sustentável”. E, no longo prazo, “crescimento sustentável” é uma contradição insolúvel.

Ainda vamos a tempo de mudar de rumo?

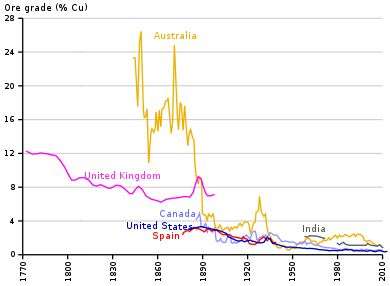

A análise da “política industrial verde” e da “transição ecológica” na perspectiva do esforço financeiro e da situação orçamental dos Estados da UE deixa de fora um “detalhe”: a descarbonização irá requerer quantidades inauditas de cobre, níquel, lítio, cobalto, magnésio, alumínio e terras raras, o que fará subir consideravelmente o preço destas matérias-primas, o que, por sua vez, fará com que os custos da descarbonização aumentem e limitará ainda mais o número de países capazes de honrar o Acordo de Paris.

Mais há uma questão ainda mais profunda do que a previsível subida de preços dos recursos minerais empurrada pelo aumento da procura: prende-se não com condicionantes de ordem contabilística ou de funcionamento dos mercados mas com condicionantes físicas, que são muito mais difíceis – senão impossíveis – de superar. Se, por magia, as limitações orçamentais e a desconfiança mútua (“porque havemos nós de fazer este esforço se outros não o fazem?”) se evaporassem e todos os países se dispusessem a fazer os investimentos na descarbonização que foram acordados, é bem possível que as reservas mundiais de cobre, níquel, lítio, cobalto, magnésio, alumínio e terras raras se revelassem insuficientes para satisfazer a procura.

Não é na Lua, é na Terra, mais precisamente em Chino, perto de Silver City, no Novo México: Mina de cobre a céu aberto

A “transição ecológica” e a “descarbonização” são apresentadas como medidas sensatas e virtuosas para preservar o planeta e o bem-estar das gerações vindouras; porém, nem mesmo os seus defensores podem garantir que o planeta dispõe dos recursos minerais necessários. Nos círculos “desenvolvimentistas” há muito que se tornou hábito ridicularizar Thomas Malthus e a ideia, que defendeu em An essay on the principle of population (1798) de que o crescimento da população é exponencial enquanto o crescimento da produção de alimentos e outros bens é linear, o que leva a que a população enfrente sérias privações e acabe por declinar. Malthus estava enganado em dois pontos cruciais: por um lado, um pouco por todos o mundo, o crescimento da população foi desacelerando à medida que os países passavam pela Revolução Industrial, como explica Oded Galor em A jornada da humanidade: As origens da riqueza e da desigualdade (ver Estará na História a origem da desigualdade entre países ricos e países pobres?); por outro lado, os avanços científicos, tecnológicos e logísticos permitiram aumentar consideravelmente a produção agrícola por hectare; expandir a agricultura para terrenos dantes considerados imprestáveis; conservar, armazenar; e distribuir eficazmente os produtos agrícolas de forma a evitar desperdícios e nivelar assimetrias regionais e temporais na produção e consumo.

Apesar de o crescimento global da população ter desacelerado (e de ser nulo ou negativo em muitos países desenvolvidos), há hoje oito vezes mais Homo sapiens no planeta do que quando Malthus publicou An essay on the principle of population. Mas o que é ainda mais significativo em termos de sustentabilidade é que 1) O Homo sapiens médio de 2023 tem um consumo de recursos e uma pegada ambiental muito superiores aos do Homo sapiens de 1798; 2) O consumo de recursos nos dois últimos séculos foi tão intenso que as reservas de alguns recursos minerais já sofreram substancial desbaste. No caso do cobre, por exemplo, estima-se que, até 2019, tenham sido extraídos 700 milhões de toneladas, restando no subsolo 2100 milhões de toneladas. Porém, o valores totais só revelam parte da história: naturalmente, as primeiras reservas a serem exploradas foram as mais próximas da superfície, com mais elevado teor de cobre e mais próximas dos centros de processamento e consumo. Pouco a pouco, o teor médio de cobre no minério tem vindo a declinar, sendo hoje, em termos globais, à volta de 0.6% – o que obriga a que o minério seja sujeito a processamento de forma a obter um concentrado.

Evolução do teor médio de cobre no minério extraído nalguns países produtores, entre 1770 e 2010

Em A jornada da humanidade: As origens da riqueza e da desigualdade, Oded Galor congratulava-se por, graças à Revolução Industrial, a humanidade ter escapado às “mandíbulas da armadilha malthusiana” e ter entrado “na era moderna do crescimento sustentado”. Ora, o facto de as previsões de Malthus terem falhado não significa que a humanidade se tenha libertado dos constrangimentos decorrentes de viver num espaço limitado com recursos limitados e tenha descoberto a via para o “crescimento sustentado”.

A humanidade, com os seus 8000 milhões de membros e o seu formidável apetite por recursos, pode ser comparada a um superpetroleiro, dotado de grande inércia e que reage tão lentamente ao timoneiro que qualquer inflexão de rumo necessita de ser executada com grande antecedência. O superpetroleiro é uma metáfora duplamente adequada, pois são os combustíveis fósseis que estão no fulcro da presente crise ambiental. Apesar de a conexão entre queima maciça de combustíveis fósseis e aquecimento global ter sido teorizada há 127 anos (por Svante Arrhenius), de essa conexão ter sido provada há 63 anos (por Charles David Keeling) e de governantes, decisores e opinião pública estarem a par dessa conexão e dos seus riscos crescentes há uma trintena de anos (as Conferências das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas já tiveram 27 edições), o consumo global de combustíveis fósseis não tem parado de aumentar (se descontarmos a travagem momentânea causada por crises económicas globais e a covid-19) e eles continuma a ser o sustentáculo da economia mundial.

Ou seja, a tripulação do superpetroleiro há muito que percebeu que se encaminhava para os baixios, mas, durante décadas, nada fez de concreto para alterar o rumo, embora não cesse de perorar sobre o assunto. Nesta perspectiva, a carta aberta mencionada na abertura deste artigo – tal como a Cimeira para um Novo Pacto Financeiro Global que a inspirou –, só pode ser vista como mais uma rábula numa longa ópera bufa, plena de dissimulação, ganância, dissonância cognitiva, ludíbrio e auto-ludíbrio.

O Paradoxo de Jevons

O leitor de Lucro: Uma história ambiental que esteja consciente do presente cenário de proclamações virtuosas e prosseguimento das acções dolosas só pode sorrir ironicamente quando, na pg. 155, Stoll destaca a publicação de dois livros que “abalaram a confiança de um complacente público de que o progresso da civilização industrial-capitalista poderia ser sustentado” (pg. 155). Os livros foram Man and Nature: Physical geography as modified by human action (1864), do diplomata e filólogo americano George Perkins Marsh, e The coal question: An enquiry concerning the progress of the nation (1865), do economista britânico William Stanley Jevons (1835-1882), e, embora sejam dois marcos pioneiros na história da visão sustentável do desenvolvimento e da necessidade de preservar os recursos da Terra, é um exagero vê-los como tendo abalado a crença das massas, dos políticos e dos empresários do mundo ocidental de então no crescimento ilimitado. Na verdade, século e meio depois, quer o “complacente público” quer os mais destacados e bem informados líderes mundiais parecem pouco abalados na sua determinação em desfrutar de mais bens, serviços e comodidades.

George Perkins Marsh, c.1855-65

O argumento de Marsh e Jevons “de que os humanos ameaçavam destruir as bases materiais da civilização” (pg. 155) foi bem acolhido por alguns intelectuais do seu tempo, mas o mundo ocidental continuou a chacinar baleias e bisontes em massa, a arrasar florestas centenárias e a queimar carvão como se não houvesse amanhã.

Em The coal question, Jevons observou que, desde que Watt apresentara a sua máquina a vapor, esta sofrera sucessivos aperfeiçoamentos que se traduziram em substanciais ganhos de eficiência, e, todavia, o consumo total de carvão não cessara de aumentar, o que o levou a afirmar que “é um equívoco pensar que o uso económico de combustível se traduz numa diminuição do seu consumo”. Esta constatação acabaria por ser generalizada e baptizada como Paradoxo de Jevons ou Efeito de Jevons – este estabelece que um incremento na eficiência no uso de um recurso, em vez de causar um decréscimo no seu consumo, aumenta-o. Stoll consagra apenas uma linha ao Paradoxo de Jevons, mas vale a pena examiná-lo em mais detalhe, uma vez que ele está no cerne da presente crise ambiental.

William Stanley Jevons, 1877

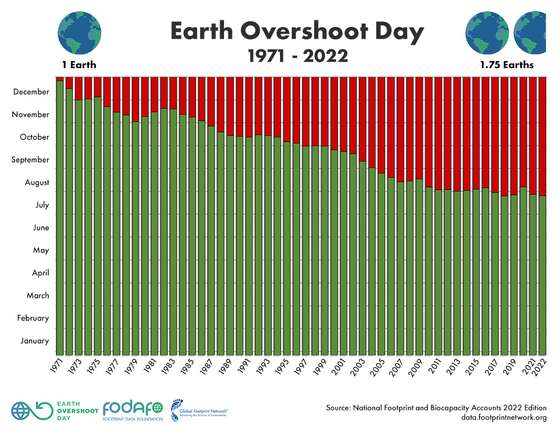

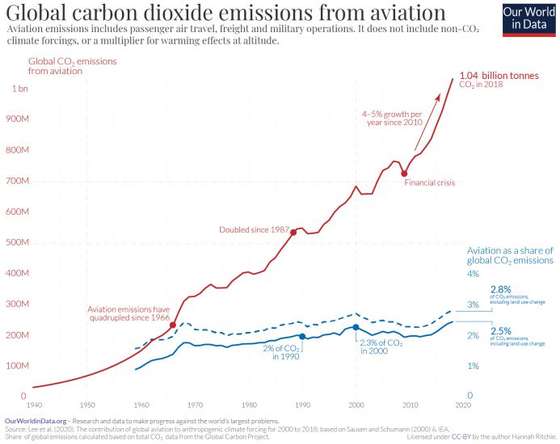

Na discussão sobre como fazer face às alterações climáticas sem comprometer os níveis de vida vigentes nos países desenvolvidos (o que é indispensável para obter a adesão das massas a políticas “sustentáveis”), há decisores, especialistas e opinadores que depositam fé nos avanços científicos e tecnológicos para nos proporcionar automóveis, comboios, navios, aviões, elevadores, electrodomésticos, sistemas de climatização e iluminação e maquinaria industrial que sejam capaz de desempenhar a contento as suas funções, mas com um menor consumo de energia e, em princípio, com menores emissões de carbono associadas. Todavia, é uma crença que não é fundamentada pela realidade dos factos: ao longo dos séculos XX e XXI, os avanços na ciência e a tecnologia têm, efectivamente, vindo a produzir sucessivos ganhos de eficiência em variados domínios, mas a demanda das sociedades desenvolvidas por combustíveis e outros recursos (tal como medida pela pegada ecológica) e as emissões de carbono não têm cessado de aumentar. O que levará a crer que futuros (e hipotéticos) avanços produzam resultado oposto?

Avanços que nos deixam no mesmo sítio (ou nos fazem recuar)

O que acontece é que a apetência da sociedade para o consumo é tão avassaladora que os ganhos de eficiência são imediatamente redireccionados para novos consumos. Tome-se o caso da iluminação: as lâmpadas de filamento incandescente constituíram um tremendo progresso em relação a todas as formas de iluminação em uso até ao final do século XIX, mas são terrivelmente ineficientes, pois apenas 5% da energia consumida é convertida em luz, sendo a restante dissipada sob a forma de calor. As lâmpadas fluorescentes compactas (CFLs, na sigla inglesa) representaram um notável progresso, ao atingirem eficiências de cerca de 85% na conversão de energia em luz, e as lâmpadas LED foram ainda mais longe, ao atingirem eficiências de cerca de 90%. Estes ganhos de eficiência teriam permitido extraordinárias poupanças na conta da iluminação, mas a psicologia do consumidor médio não funciona assim: se iluminar a casa se tornou tão mais barato, ele deixará de se preocupar em verificar se há em casa luzes acesas que não sejam estritamente indispensáveis e, se viver numa moradia, até irá instalar uma feérica iluminação exterior, que deixará ligada toda a noite, para efeitos estéticos e de afirmação pessoal (quase sempre a coberto do pretexto da “segurança”). Atitude análoga tomarão as empresas nas suas lojas, escritórios, hotéis, locais de entretenimento e empreedimentos turísticos e a administração pública nas ruas, jardins, monumentos e edifícios públicos. E é assim que um formidável aumento de eficiência de 5 para 90% (que dificilmente será repetido noutro domínio tecnológico) pode acabar por traduzir-se na manutenção ou até no aumento do consumo de energia – e, neste caso, também num aumento da poluição luminosa.

A noite deixou de ser escura, mesmo no deserto do Arizona: o resplendor na linha do horizonte provém da cidade de Phoenix, a cerca de 90 km de distância

Um dos exemplos mais flagrantes do Efeito de Jevons está na indústria automóvel: o Ford Model T tinha, tipicamente um consumo de 11-12 litros/100 km, mas, um século depois, apesar dos progressos na área dos motores, transmissões, aerodinâmica e materiais inovadores (combinando leveza com resistência), o consumo de combustível do automóvel médio americano está hoje nos 8-12 litros/100 Km. Isto resulta de, em relação ao Model T, os automóveis de hoje serem consideravelmente maiores e mais pesados e incomensuravelmente mais potentes, para o que contribui uma irresistível atracção dos consumidores americanos (e do resto do mundo) por SUVs e pickups, ou, pelo menos, por automóveis que aparentem possuir a robustez e imponência de SUVs e pickups (ver A caminho do Inferno, ao volante de um SUV e capítulo “Os reis do asfalto” em Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica).

Mesmo no mercado europeu, menos obcecado com a posse de automóveis parecidos com carros de combate, é evidente a apetência dos consumidores por carros cada vez mais potentes: há 50 anos, os modelos mais vendidos raramente excediam os 50-60 HP (o popular Citröen 2CV ficava-se pelos 9-30 HP, consoante a versão) e só os modelos desportivos superavam, marginalmente, os 100 HP. Hoje, a maioria dos modelos tem potências acima de 100 HP e nos automóveis familiares de gama média já estão a tornar-se frequentes os modelos com 200 HP (o décuplo da potência do Ford Model T). Esta escalada de potência fez erodir a maior parte dos ganhos de eficiência arduamente conquistados ao longo de um século de inovações tecnológicas.

A frugalidade foi um conceito determinante na concepção do Citröen 2CV, a ponto de as primeiras versões, ainda na fase de protótipo (designado coomo TPV, de Toute Petite Voiture), virem equipadas com um único farol

Mas o consumo dos automóveis expresso em litros/100 Km é apenas uma faceta do Efeito de Jevons: se um condutor adquire um automóvel menos “guloso” do que aquele que possuíra anteriormente, vai sentir-se “autorizado” a usá-lo mais amiúde e em deslocações mais longas – e, se usava transportes públicos nas deslocações casa-trabalho, pode até, invocando a conveniência e a independência, trocá-los pelo automóvel particular.

Os economistas Daniel Khazzoom e Leonard Brookes estudaram o efeito que a crise petrolífera de 1973 teve sobre a mobilidade e concluíram que, nos EUA, onde os tradicionalmente baixos preços da gasolina tinham levado a que o mercado fosse dominado por automóveis terrivelmente esbanjadores, a subida abrupta do preço do petróleo fez os condutores privilegiarem automóveis mais frugais, ao que os fabricantes corresponderam desenvolvendo modelos com maior eficiência energética; esta maior eficiência acabou por estimular um maior uso do automóvel, pelo que o consumo total de combustível pelos automobilistas americanos aumentou (ainda que o consumo por quilómetro tivesse caído). Este fenómeno, que pode ser visto como um caso particular do Efeito de Jevons, foi baptizado como Postulado de Khazzoom-Brookes – uma designação de aura farsolas para algo bem real e preocupante.

Não se ficam por aqui as relações perversas entre consumismo e desenvolvimento tecnológico na indústria automóvel: os progressos que, nas últimas décadas, têm sido registados no domínio dos materiais, da automação, da divisão do trabalho, dos processos de fabrico, da gestão de stocks e da logística permitiriam à indústria do nosso tempo colocar no mercado um modelo “básico”, de desempenhos modestos e confortos mínimos mas capaz de prover às necessidades quotidianas de 90% dos automobilistas (que são muito mais prosaicas e módicas do que os automobilistas gostam de imaginar), por um preço “acessível”, digamos, de 4000 ou 5000 euros. Porém, nenhum fabricante comercializa tal tipo de automóvel: mesmo os modelos de gama baixa vêm hoje “artilhados” com uma infinidade de écrans, gadgets, confortos, miminhos e distracções (“in-vehicle infotainment”, na gíria da indústria), que, há 30 anos, só estavam disponíveis nas gamas de luxo ou ainda nem sequer tinham sido inventados, e que justificam que os automóveis “baratos” de hoje estejam longe de o ser (ver capítulo “O desprezo pela gama baixa” em Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica). Impelida pela avidez de prestígio e luxo dos consumidores e pela avidez de lucro dos fabricantes (a margem de lucro nos modelos caros é, naturalmente, muito maior do que nos modelos “básicos”), a indústria automóvel tem, desde meados da década de 1920, assistido a uma constante escalada de potência e de mordomias.

Quem tem coragem de se desfazer da galinha dos ovos de ouro?

Stoll reprova aos movimentos ambientalistas o facto de, em geral, culparem “a ganância e o egoísmo pela destruição de espaços selvagens, sem proferirem uma única palavra a respeito [da culpa] do próprio capitalismo” (pg. 286). As vozes que, em meados do século XIX, primeiro alertaram para a necessidade de conservar os recursos não “questionaram seriamente o capitalismo industrial. Muito pelo contrário, procuraram corrigir ou amenizar os seus problemas, buscando manter a galinha saudável, feliz e a pôr ovos de ouro” (pg. 156). Na segunda metade do século XX, “tal como o conservacionismo não havia desafiado o capitalismo industrial nas suas bases, o ambientalismo surgiu como uma resposta aos problemas ambientais do capitalismo de consumo, não oferecendo, contudo, nem uma crítica coerente nem uma alternativa realista a este” (pg. 286).

O presidente Theodore Roosevelt (à esquerda) e o naturalista John Muir, no Parque Nacional de Yosemite, c.1906. John Muir, um escocês radicado nos EUA, foi um pioneiro do movimento conservacionista e é considerado o “pai dos parques nacionais”. A sua actuação foi determinante para a criação, em 1890, do Parque Nacional de Yosemite

Segundo Stoll, alguns ambientalistas não só não ousaram denunciar o capitalismo como se aliaram a ele, ao “[atacarem] o consumo como uma escolha moral individual, como se a escolha de comprar um carro eléctrico, de reciclar e de comer alimentos biológicos salvasse, só por si, a Terra. As empresas favorecem esta perspectiva, visto que ela deposita a responsabilidade pelos problemas ambientais nos consumidores e não nelas”. Só na extrema-esquerda do ambientalismo surgiram alguns grupos que “repudiam o sistema empresarial-capitalista e imaginam pequenas comunidades, ecologicamente responsáveis, vivendo em harmonia com a natureza” (pg. 314-15). Talvez Stoll tenha a sua visão condicionada pela realidade americana, mas se olhasse para fora das fronteiras dos EUA constataria que na política europeia ambientalismo e anti-capitalismo surgem frequentemente associados (no discurso, pelo menos). A política portuguesa serve de exemplo: para o Bloco de Esquerda e os Verdes, e, em menor medida, para o PAN e para o Livre, a raiz de todos os problemas ambientais está no Grande Capital. Resta saber, claro, que medidas tomariam contra este caso governassem o país.

No capítulo que conclui o livro, “Lucro: Capitalismo e ambiente”, Stoll faz um balanço das conquistas e derrotas dos movimentos ambientalistas e reconhece que a facção radical que teve a “coragem” de rejeitar o capitalismo não conseguiu chegar a lado algum: as pequenas “comunas de subsistência” tiveram alguma voga nos meio contra-culturais na viragem das décadas de 1960-70 (na Era do Flower Power) mas “nenhuma [delas] se manteve por muito tempo. A dura realidade e a desilusão em relação às ideias românticas depressa encarregaram-se de recambiar a maioria deles de volta para a sociedade capitalista de consumo” (pg. 322). Pontualmente, ainda há quem, no mundo ocidental, renegue a sua civilização corrupta e destruidora e se junte a uma comunidade neo-hippie num recanto pacato da Europa meridional ou no Sudeste Asiático, onde o clima é mais clemente para com este tipo de fantasias edénicas, mas a maioria acaba por desistir e voltar à “rat race”. Stoll menciona a história de um destes grupos de ocidentais iludidos, que se viu forçado a deixar a sua comunidade utópica na Índia “depois de os macacos terem roubado a fruta que plantavam e de cobras terem fixado residência sob os seus alpendres” – o choque entre a visão disneyficada e amável da Natureza, acarinhada pelos urbanitas ocidentais de classe média-alta, e a crua realidade da “luta pela vida” é uma inesgotável fonte de situações caricatas.

[Não faltam hoje produtos destinados a quem aspira à comunhão com a natureza, ao corte com o ritmo infernal do mundo capitalista e à pacificação do corpo e do espírito, mas não seria capaz de suportar a dura vida nas “comunas de subsistência”. Anúncio ao Bali Ecovillage Resort & Spa:]

Face aos fiascos do ambientalismo radical e ao tremendo poderio do capitalismo de consumo, Stoll encerra o livro com a pergunta “que se pode, então, fazer?”, mas as respostas que tem para dar – que ocupam apenas uma página num livro com 324 – são profundamente decepcionantes e superficiais.

Por um lado, vislumbra esperança na possibilidade de estarmos a aproximar-nos do “pico de mercado”, mas não tem para apoiar esta visão mais do que a opinião do “responsável pelo Departamento de Sustentabilidade do gigante do mobiliário Ikea, Steve Howard”, que “verificou que as pessoas já compravam menos gasolina, menos carne de vaca e menos açúcar, e que as vendas de mobiliário também tinham atingido o seu ponto mais alto”. E daqui, Stoll salta, num passe de mágica, para a conclusão de que “estamos a fazer a transição de comprarmos umas coisas para passar a comprar outras. Ao longo do último meio século, as pessoas começaram a comprar experiências em vez de coisas. Embarcam em cruzeiros, viajam para países estrangeiros, escalam montanhas, fazem mergulho entre recifes de coral e partem para outras ‘aventuras’ […] As pessoas frequentam restaurantes ou bares com maior frequência. Entretenimento que exige muito pouco da Terra pode ser encontrado em qualquer smartphone, tablet ou computador doméstico. Os consumidores podem gastar dinheiro […] em jogos de vídeo, filmes, séries de televisão e muitas outras coisas, sem para isso terem de adquirir um objecto físico […] Comprarmos menos coisas parece [negrito meu] ser fundamental para assegurarmos o nosso futuro e o da Terra”. Algumas páginas atrás, Stoll censurara o ambientalismo por estar “tão cativo como tudo o resto dos valores consumistas [e oferecer] apenas correcções e amenizações dos problemas” (pg. 286), mas ele próprio não é capaz de melhor.

E remata o livro com estas reflexões indigentes: “A adopção de energias renováveis, de forma a abrandarmos o aquecimento global, parece [negrito meu] ser o primeiro e mais importante passo a dar. Acabar com as grandes empresas e com o seu tremendo poder económico e político, e impor restrições à sua propaganda será certamente essencial para qualquer solução abrangente. Só podemos esperar que tal venha a ser possível” (pg. 323). É confrangedor que um erudito que consagrou a vida a estudar a evolução da civilização e o declínio ambiental e se deu ao trabalho de escrever um livro sobre a conexão entre esses assuntos não tenha nada de melhor como propostas para recolocar a humanidade nos carris do que uma mão-cheia de banalidades que se diriam saídas da boca de uma candidata a Miss Universo.

Inauguração, em 1831, da linha férrea entre Glasgow e Garnkirk, com a fábrica da St. Rollox Chemical Works em fundo

Uma besta que compra e compra e compra

Antes de analisar as indigentes propostas de Stoll, impõe-se fazer um desvio para reencontrarmos as plantações em moldes industriais do Novo Mundo, agora em meados do século XX, com a escravatura abolida (mas não as desigualdades nem o racismo) e em contexto ficcional.

Gata em telhado de zinco quente (Cat on a hot tin roof) é uma das mais famosas peças de Tennesse Williams, estreou em 1955 e pode ser vista como um desenvolvimento do conto Three players on a Summer game, de 1952; a adaptação ao cinema, dirigida por Richard Brooks e com Elizabeth Taylor, Paul Newman e Burl Ives nos papéis principais, ajudou a consolidar a sua fama. O cenário da peça é a mansão de Big Daddy Pollitt, o maior plantador de algodão do delta do Mississipi (“11.000 hectares da terra mais fértil a oeste do Rio Nilo”), e tem três personagens principais: Big Daddy, velho patriarca que está a ser roído por um cancro fatal, ainda que não o saiba, por os médicos e a família terem vindo a esconder-lhe esse facto; o seu filho favorito Brick, um ex-desportista convertido ao esvaziamento de garrafas de bebidas alcoólicas, que assume uma atitude de indiferença e abulia perante o mundo, decorrente de nunca se ter recomposto do suicídio do seu amigo Skipper, cuja amizade tinha forte componente homoerótica; e Maggie (a “gata” do título), uma atraente rapariga de origens humildes que vira uma oportunidade de fugir à pobreza ao casar com Brick, mas que se descobre acorrentada a um marido que não nutre por ela qualquer desejo ou interesse. A inexistência de relações sexuais entre Brick e Maggie não só gera tensão e desconforto no casal, como exaspera Big Daddy, para quem a continuidade da linhagem dos Pollitt é crucial e, na ausência de descendência do lado de Brick, considera a possibilidade de favorecer o filho mais velho, Gooper, um advogado de sucesso, com ambição proporcional à falta de escrúpulos e que, com a cumplicidade da esposa, Mae, com quem, num ápice, gerou cinco-filhos-cinco, intriga para retirar a Brick o posto de favorito e tornar-se herdeiro da fortuna dos Pollitt – o que, para Maggie, significaria o ruir da perspectiva de ascensão social. A peça decorre quando da reunião da família Pollitt para celebrar um aniversário de Big Daddy, uma ocasião plena de tensões, enredada em mentiras e hipocrisias e ensombrada pela perspectiva da morte iminente.

Big Dady (Burl Ives) e Brick (Paul Newman) no filme Cat on a hot tin roof (1958)

Quando Maggie revela ao sempre alheado Brick que Big Daddy não sabe ainda do cancro que o irá matar a breve prazo, observa que os que estão condenados nunca se apercebem disso e que fazem por ignorar os indícios: “Os seres humanos sonham com a vida eterna […] mas a maior parte deles deseja gozá-la na Terra não no Céu”.

Mais à frente, Big Daddy, numa conversa com Brick, recorda uma viagem à Europa com a esposa, Big Mama, em que esta “comprou tralha suficiente para encher dois vagões de caminho-de-ferro – a sério. Onde quer que fosse nesta viagem, ela comprava, comprava, comprava. Metade da tralha que comprou ainda está encaixotada na cave. […] A Europa não é mais do que um grande leilão […] e a Big Mama perdeu a cabeça, não seria possível travá-la, mesmo que estivesse arreada como uma mula! Comprou, comprou, comprou! A sorte é que sou um homem rico, lá isso sou. Metade da tralha está a ganhar bolor na cave. O que vale é que sou um homem rico, sou rico como o caraças. […] Mas a riqueza não serve para comprar vida, um homem não pode obter mais uns anos de vida quando esta está a chegar ao fim, não é coisa que se encontre à venda no grande leilão da Europa nem nos mercados americanos ou em qualquer mercado da Terra […] É uma coisa que dá que pensar, é uma ideia a que tenho dado voltas na minha cabeça, sem parar”. O fio da memória de Big Dady leva-o a evocar as situações de miséria extrema com que se deparara na viagem, em Espanha e Marrocos, que o tinham perturbado imenso, mas não o suficiente para que gastasse algum do seu dinheiro a tentar amenizar a condição dos desvalidos com que se cruzara: “É assim mesmo, o animal humano é uma besta que morre mas o facto de estar a morrer não o faz apiedar-se dos outros, não senhor […] O animal humano é uma besta que morre e se tiver dinheiro, compra e compra e compra e acho que a razão por que compra tudo o que pode é, lá bem no fundo da consciência, esperar que uma das coisas que comprou seja a vida eterna!”.

Embora se associem frequentemente as department stores aos EUA, o conceito nasceu em França, com os magasins de nouveautés: na imagem, Le Bon Marché, em Paris, o primeiro magasin de nouveautés, concebido pelo empresário Aristide Boucicault e inaugurado em 1838

O capitalismo e a natureza humana

Tennessee Williams foi chamado à colação porque é uma ajuda bem mais preciosa para a compreensão da crise ambiental do que algumas proclamações anti-capitalistas que Stoll areja no seu livro e que fazem parte da retórica de quase toda a esquerda com pergaminhos ambientalistas.

Karl Marx, tal como perorou longamente sobre o operariado sem nunca ter posto os pés numa fábrica e viveu boa parte da vida a expensas do seu amigo Friedrich Engels, magnata da indústria têxtil (um dos palcos da exploração do proletariado pelo capitalismo industrial), também elaborou complexas teorias sobre sociedade e política sem perceber muito da natureza humana e, o que talvez seja ainda mais grave, inspirando-se nas asininas elucubrações de Jean-Jacques Rousseau, que via o homem no seu estado “natural” como intrinsecamente bom e a civilização como origem da sua corrupção.

La Maison du Cygne (De Swaene, em flamengo), uma requintada hospedaria na Grande Place, era o pouso favorito de Marx durante os anos em que viveu em Bruxelas (1845-48) e foi o local que ele e Engels elegeram para as reuniões da Liga Comunista e para a redacção do Manifesto Comunista (1848)