Índice

Índice

[Este é o último de quatro artigos sobre alterações climáticas e a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas; os anteriores podem ser lidos aqui, aqui e aqui.]

O rei não vai a Sharm El Sheikh

Uma figura de grande notoriedade mediática que não irá estar presente na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas será Carlos III de Inglaterra. Não que se esperasse que o monarca pudesse ter alguma influência no desfecho da cimeira, já que, para lá de Carlos III ser uma prova viva dos inconvenientes dos cruzamentos consanguíneos sistemáticos e de se ser criado, desde o berço, numa redoma dourada de privilégio e pompa, o rei não possui peso político, uma vez que o seu papel na governação é meramente protocolar, nem reputação científica, dado que é um convicto adepto e promotor da homeopatia e de outras “medicinas alternativas” (em 2019 tornou-se patrono da Faculty of Homeopathy) e afirmou sentir-se orgulhoso de ser apontado como um “inimigo do Iluminismo”, que ele entende não dar resposta aos desafios do mundo de hoje.

Haveria porém argumentos para a presença de Carlos III na COP27: ele reivindica ser um amante e defensor da Natureza desde longa data, o que se tem traduzido na luta pela preservação das florestas tropicais, na consciencialização dos riscos postos pelas alterações climáticas, na promoção de uma economia sustentável (embora sempre tenha vivido como um nababo), na oposição aos organismos geneticamente modificados (embora, como fruto de um longo processo endogâmico, possa ele mesmo ser visto como um OGM), na advocacia da agricultura orgânica (materializada na criação de uma marca própria de tisanas e produtos alimentares orgânicos, a Duchy Originals – hoje Waitrose Duchy Organic) e nos profícuos diálogos que mantém com o reino vegetal (“Gosto muito de falar com plantas e árvores e também de ouvir o que elas têm para dizer. É absolutamente crucial”), mas não na devoção pela caça à raposa, de que foi um entusiástico praticante até esta ser banida do Reino Unido em 2005.

O Príncipe de Gales cuidando do jardim de Highgrove, uma propriedade sua, no Gloucestershire, em que pôs em prática os princípios de agricultura e jardinagem orgânica

Esta prolixa actividade, que lhe granjeou vários galardões (nomeadamente o Global Environmental Citizen Award e uma medalha da Royal Society for the Protection of Birds) e a aura de “campeão do mundo natural”, aliada ao precedente de Carlos ter discursado na COP21, em Paris, e na COP26, em Glasgow (onde Isabel II também interveio, via vídeo), levou a organização da COP27 a convidar o novo rei britânico a ser um dos oradores da conferência em Sharm El Sheikh. Todavia, quando, em Setembro, o rei consultou a este propósito o Governo de Liz Truss, esta tê-lo-á aconselhado a não o aceitar o convite, o que terá deixado Carlos profundamente desapontado. Realce-se que o que é pertinente neste “caso” não é a ausência de uma figura tão decorativa como Carlos III numa conferência de onde, de qualquer modo, é muito improvável que saiam decisões relevantes – é o que essa ausência revela sobre Liz Truss e o seu programa político.

O governo-modelo de Liz Truss

Nem o Governo de Truss nem a casa real divulgaram quais as razões que desaconselharam a participação de Carlos III na COP27, mas é de supor que Truss, entusiasta do ultra-liberalismo e da desregulação da economia e adversária da subsidiação das energias renováveis, não simpatizaria com a ideia de ver o chefe de Estado do Reino Unido a apelar à luta contra as alterações climáticas num fórum internacional.

Apesar das suas verdadeiras convicções, durante a campanha para a liderança do Partido Conservador, Truss prometeu honrar o legado pioneiro do Partido Conservador no domínio ambiental (!?) e reforçar o empenho da Grã-Bretanha em atingir a neutralidade carbónica em 2050 e reivindicou ser “ambientalista antes de tal estar na moda”. Mal se viu no poder, Truss deixou cair a máscara ambientalista e tomou as seguintes acções com repercussões na política de ambiente e energia:

1) Aprovou novas explorações de petróleo e gás natural no Mar do Norte.

2) Levantou a interdição ao “fracking”, método de extracção de combustíveis fósseis recorrendo à injecção no subsolo de fluidos sob alta pressão, cujo uso pode ter efeitos ambientais nocivos, nomeadamente pela contaminação das águas subterrâneas. A votação do fim desta interdição na Câmara dos Comuns foi tumultuosa, nomeadamente por os deputados conservadores que se opunham à medida (certamente por temerem a ira dos eleitores do seu círculo, já que ninguém aprecia “fracking” no seu quintal) terem sido alvo de intimidações pelo Governo; a votação acabou por ser favorável ao Governo, mas 40 deputados conservadores votaram contra.

Plataforma de extracção de petróleo no sector britânico da Bacia Oriental das Shetland, no Mar do Norte

3) Nomeou como Secretário de Estado das Empresas, Energia e Estratégia Industrial o milionário Jacob Rees-Mogg, um excêntrico que pensa (e, por vezes, se veste) como se vivesse no reinado da rainha Vitória e é um dos mais obnóxios produtos do sistema de castas britânico e das suas escolas de elite. Rees-Mogg é defensor da desregulação, foi um entusiasta do Brexit a todo o custo (se necessário, sem qualquer acordo) e fundou a Somerset Capital Management, um fundo de investimento com participações relevantes na indústria de combustíveis fósseis. Rees-Mogg tem questionado a existência de um consenso da comunidade científica quanto ao aquecimento global, tem barafustado contra o “alarmismo climático”, tem desvalorizado a eficácia do corte das emissões de CO2, tem feito pressão para que não se subsidiem as energias renováveis e em 2022 declarou que “temos de focar-nos em extrair todo o gás que possa existir no Mar do Norte. A neutralidade carbónica não é já para amanhã, falta ainda muito para 2050”. Uma das principais atribuições formais do Secretário de Estado das Empresas, Energia e Estratégia Industrial é garantir que o Reino Unido… atinge a neutralidade carbónica em 2050.

4) Nomeou como Secretário de Estado do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais Ranil Jayawardena, que, enquanto deputado, votou sistematicamente contra medidas relevantes em prol do ambiente e da sustentabilidade (só apoiou o banimento das palhinhas de plástico) e, mal foi empossado, anunciou que a sua secretaria de Estado deixaria de ser uma “entidade reguladora” para passar a ser uma “entidade promotora do crescimento económico”.

5) Nomeou como conselheiro económico Matthew Sinclair, antigo director da TaxPayer’s Alliance (TPA), um think tank cuja utopia é uma sociedade com impostos e Estado reduzidos ao mínimo, que foi fundado por Matthew Elliott, um “lobbyist” que tem também no curriculum a fundação dos think tanks Business for Britain (um dos promotores do Brexit) e Conservative Friends of Russia (o nome é auto-explicativo).

O Governo de Liz Truss estava preparado para aplicar ao Reino Unido a cartilha ultra-liberal de distribuir benesses pelos escalões mais abastados da sociedade e pelas grandes empresas, desregular os sectores económico e financeiro e fazer as políticas de ambiente regredir meio século. Nunca saberemos o desfecho desta radical experiência sócio-económica, pois os mercados financeiros, que até costumam acolher favoravelmente estas orientações, assustaram-se com a flagrante desorientação, incompetência e impreparação de Truss e fizeram as taxas de juro da dívida pública do Reino Unido entrar em órbita, ao mesmo tempo que faziam tombar a cotação da libra. Face a este calamidade, Truss foi apeada pelo seu próprio partido, apenas 45 dias depois de ter sido eleita.

Como reverter o aquecimento global com palavras

Truss foi substituída no cargo de primeiro ministro por Rishi Sunak, que manteve boa parte da equipa de Truss, incluindo gente que, em apenas 45 dias, já provara a sua flagrante inadequação a um cargo governamental. Entre os excluídos esteve Jacob Rees-Mogg, talvez por, umas semanas, este ter rotulado Sunak de “socialista” (e é natural que Sunak, que teve uma brilhante carreira na banca de investimento – nomeadamente na Goldman Sachs – antes de entrar na política e detém, em conjunto com a esposa, uma fortuna de 730 milhões de libras, se tenha sentido melindrado). Entre os novos membros recrutados por Sunak está Thérèse Coffey, que substituiu Ranil Jayawardena na Secretaria de Estado do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, e é uma burocrata baça sem registo de empenho em prol do ambiente – o que ficou confrangedoramente patente na primeira entrevista que deu à BBC, após ser nomeada, e em que, instada a exemplificar o que, na sua vida pessoal, faz para combater as alterações climáticas, não encontrou nada melhor do que dizer que, em casa, usa chávenas reutilizáveis.

Um dos primeiras decisões tomadas por Sunak como primeiro-ministro foi o de que não estaria presente na COP27. Quando questionado pela Sky News sobre o motivo para a ausência, Sunak enalteceu o facto de o Reino Unido ter acolhido a mais importante COP dos últimos anos (a COP26, em Glasgow, em que Sunak interveio, na qualidade de Ministro da Economia de Boris Johnson), que tivera o mérito de definir as metas e o caminho que o mundo deveria seguir no combate contra as alterações climáticas; declarou orgulhar-se do curriculum do Reino Unido no que concerne às alterações climáticas; e garantiu que o país é um dos campeões mundiais na descarbonização e um exemplo a seguir em termos de alterações climáticas. Por outras palavras: sendo o Reino Unido o aluno-modelo da turma, está dispensado de estar representado ao mais alto nível na COP27, uma conferência destinada a inculcar nos alunos cábulas, recalcitrantes ou obtusos as práticas necessárias ao cumprimento das metas de descarbonização. Coerentemente, o Governo de Sunak reafirmou a recomendação para que Charles III não estivesse presente em Sharm El Sheikh – e é verdade que quer Sunak quer Charles III têm assuntos mais prementes a solicitar a sua atenção, o primeiro a tentar remediar os estragos feitos por Truss, o segundo a tratar da manutenção da sua colecção de canetas de tinta permanente.

[Rishi Sunak explica à Sky News porque não vai à COP27:]

Sunak tem a vivacidade, a desenvoltura e o “flow” (como se diz agora) de um vendedor de automóveis de segunda mão e a sua imparável torrente de palavras poderá aturdir e enfeitiçar muitos espectadores e ouvintes. Mas a sua exuberante prosápia é incapaz de alterar a realidade: é verdade que as emissões de CO2 do Reino Unido têm vindo a diminuir desde o início da década de 1990, como acontece com a maioria dos países desenvolvidos da Europa, mas de forma demasiado suave para (salvo revolução) permitir atingir os objectivos do Acordo de Paris. Os compromissos saídos da COP26, que Sunak alardeia como se fossem a varinha mágica para deter o aquecimento global, estão a revelar-se um lamentável fiasco, como demonstra o “Emissions Gap Report 2022”, da Agência para o Ambiente das Nações Unidas – tornado público, por coincidência, no mesmo dia da entrevista de Sunak à Sky News (ver capítulo “O que pensam as massas de tudo isto”, em Alterações climáticas, ideologia e sectarismo: O que está afinal em jogo em Sharm El Sheikh?).

Na verdade, o “Emissions Gap Report 2022” não traz novidades de monta – bastaria considerar alguns factos genéricos que são sobejamente conhecidos. Em 2020 (ano incaracterístico, devido à pandemia de covid-19), o Reino Unido ocupou o 18.º lugar no ranking mundial de emissões, com 313 milhões de toneladas de CO2, a que corresponde uma emissão per capita de 4.66 toneladas/ano, dentro da média dos países da Europa Ocidental. Porém, quando se consideram as emissões acumuladas ao longo do período 1850-2021, o Reino Unido surge em 8.º lugar, atrás de EUA, China, Rússia, Brasil, Indonésia, Alemanha e Índia. E uma vez que cada molécula de CO2 libertada para a atmosfera aí irá permanecer, em média, durante 300 a 1000 anos, o CO2 emitido durante o reinado da rainha Vitória ainda está a moldar o clima do presente – assim sendo, são as emissões acumuladas que traduzem o real contributo de cada país para o aquecimento global. E é invocando este argumento que, nas discussões sobre metas de descarbonização, os países que só tardiamente se industrializaram e ainda estão numa fase incipiente deste processo reclamam maior margem para emitir CO2 do que países como o Reino Unido, a Alemanha, os EUA, a Bélgica ou a França, que não só emitem maciçamente CO2 desde o início do século XIX como continuam a registar emissões per capita muito superiores à maioria dos países de África, Ásia e Américas Central e do Sul.

[Evolução das emissões acumuladas de CO2 ao longo do período 1850-2021, por país (em milhões de toneladas):]

É também preciso considerar que boa parte da diminuição das emissões do Reino Unido nas últimas décadas resulta de a sua indústria ter vindo a sofrer uma vertiginosa decadência, o que significa que uma fracção substancial do presente consumo britânico corresponde a produtos fabricados noutros países, e de o seu sector agrícola só produzir metade dos alimentos que o país consome – ou seja, uma parte substancial das emissões de CO2 do Reino Unido foi transferida para o estrangeiro. É relativamente fácil um país fazer boa figura em termos de descarbonização se prescindir do sector secundário e de parte do sector primário e passar a viver da especulação financeira, da agiotagem, da lavagem de dinheiro e do acolhimento de milionários vindos de todo o planeta – hélas, em 2022, este modo de vida “sustentável” tornou-se mais difícil de atingir para o Reino Unido, devido às sanções impostas aos oligarcas russos que enxameavam os bairros chiques de Londres e o “countryside”.

Descarbonização à portuguesa

A estratégia de descarbonização do Governo de António Costa segue uma via com algumas similitudes com a do Reino Unido: combina uma retórica ostensivamente “verde” com a imputação de algumas externalidades ambientais negativas ao estrangeiro, o que, com a ajuda de alguma dissimulação e malabarismo estatístico, permite que Portugal faça razoável figura nalguns rankings internacionais de luta contra as alterações climáticas, sem, todavia, dar passos substanciais nesse sentido.

Em 2021, o Governo português decidiu antecipar o encerramento programado das suas centrais eléctricas a carvão, mas como não cuidou de assegurar que o incremento da produção de energia solar e eólica iria compensar a perda da geração termo-eléctrica a partir de carvão e, por infortúnio, o ano hidrológico de 2021/22 foi extremamente seco, o que coarctou seriamente a produção hidro-eléctrica, o país teve de adquirir a electricidade em falta a Espanha e França, cuja geração eléctrica tem uma forte componente de energia nuclear. Os custos ambientais (emissões de CO2, emissões radioactivas, gestão e eliminação de resíduos radioactivos, etc.) da energia eléctrica importada consumida por Portugal serão imputados aos países produtores, ao mesmo tempo que Portugal inscreverá na coluna do crédito o encerramento das centrais a carvão; assim, Portugal figurará favoravelmente nas estatísticas ambientais, ainda que a pegada ambiental da energia consumida pelo país não tenha diminuído.

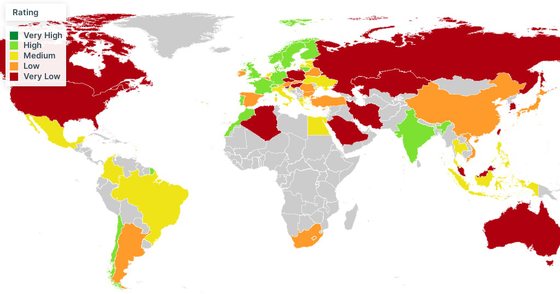

Os Governos português e britânico têm conseguido convencer o resto do mundo de que estão a fazer um bom trabalho na luta contra as alterações climáticas, como mostra este mapa do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas (Climate Change Performance Index) relativo a 2022

O “preço exorbitante” da luta contra as alterações climáticas

Regressemos a Matthew Sinclair, figura que vale a pena examinar mais de perto, para lá da sua participação no fugaz e asinino Governo de Liz Truss. Sinclair é autor de dois livros que lhe granjearam reputação nos meios ultra-liberais: o primeiro deles, How to cut public spending – and still win elections (Como cortar na despesa pública – e ainda assim ganhar eleições”), de 2010, é um manifesto em prol do “Estado mínimo”; o segundo, de 2011, é um paradigma da perspectiva ultra-liberal sobre alterações climáticas: Let them eat carbon: The price of failing climate change policies, and how governments and big business profit from them (Eles que comam carbono: O preço das políticas climáticas falhadas e como os governos e o Grande Capital lucram com elas). A tese do segundo é que “as pessoas comuns estão a pagar um preço exorbitante pelas tentativas dos políticos para controlar as emissões de gases com efeito de estufa. As políticas de combate às alterações climáticas aumentam espectacularmente as contas da electricidade; tornam mais dispendioso ir de carro para o trabalho ou tomar um avião para um destino de férias; lançam no desemprego os trabalhadores da indústria transformadora e, por vezes, fazem subir o preço dos alimentos”.

Avenida Chang’an, Pequim. “Tornar mais dispendioso ir de carro para o trabalho” é um dos propósitos das políticas de combate às alterações climáticas, não um efeito secundário indesejado, como pensa Matthew Sinclair

As posições de Matthew Sinclair são reveladoras da forma como os círculos ultra-liberais encaram hoje as alterações climáticas. Sinclair admite que estas são uma realidade, mas entende que serão pouco graves e que será preferível que a humanidade se adapte a viver com elas do que cortar emissões de gases com efeito de estufa para as evitar. Como escreveu em 2011, na revista The Spectator, em defesa das teses expendidas em Let them eat carbon, “a melhor forma de assegurar que a Grã-Bretanha é capaz de enfrentar as alterações climáticas é apostar no crescimento é criar um país suficientemente rico e livre para sobreviver em qualquer clima”, o que equivale a propor que a melhor forma de combater os problemas de saúde decorrentes da obesidade é criar um corpo robusto através da ingestão de quantidades copiosas de Big Macs, batatas fritas e refrigerantes.

Sinclair até antevê que as alterações climáticas tenham consequências positivas: “as regiões equatoriais poderão sofrer, mas é bem possível que tal seja contrabalançado por áreas como a Gronelândia, que poderá tornar-se verde outra vez, e a Sibéria, onde se tornará mais fácil explorar os seus vastos recursos naturais”. Sinclair está cheio de razão e, para mais, as regiões equatoriais costumam ser habitadas por gentes com pele escura e reduzida vocação para o empreendedorismo e que escasso contributo têm dado para o progresso da civilização, pelo que o seu sofrimento pouco afecta os europeus, a não ser, claro, que se esteja a gozar umas merecidas férias numa praia na Sicília ou numa ilha do Mar Egeu e dêem à costa os cadáveres dessas criaturas que insistem em atravessar o Mediterrâneo em embarcações precárias e superlotadas.

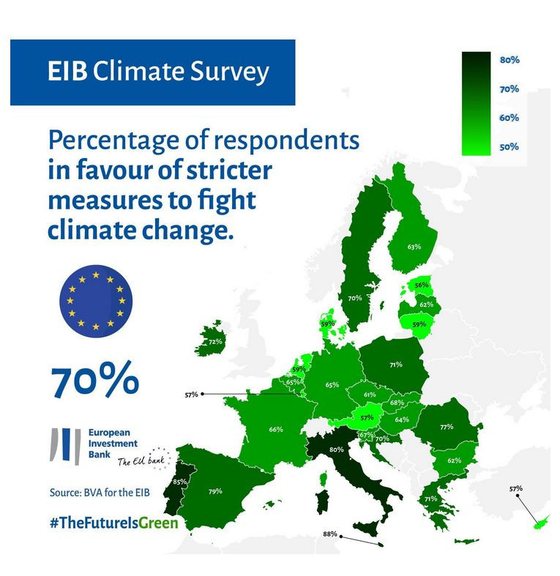

A mensagem central de Let them eat carbon é, como resumia uma crítica no Wall Street Journal, que “os políticos tentam travar as emissões à custa do nível de vida dos cidadãos”. Assim formulada, esta parece ser uma ideia odiosa, pois não há nada mais sagrado para os cidadãos do que o seu nível de vida. O que Sinclair quer fazer crer aos cidadãos é que um conluio maligno entre os políticos e grandes empresas da “economia verde” está a estrangular, desnecessária e deliberadamente, o crescimento da riqueza e do poder de compra e que a perda que daí advirá será muito maior que os eventuais benefícios resultantes da limitação do aquecimento global. Sinclair espera assim arregimentar as pessoas comuns, que, na Europa Ocidental, costumam colocar as alterações climáticas entre as suas preocupações primordiais, para que se ergam contra o corte de emissões e em favor da retoma do crescimento sem peias.

Percentagem da população dos países da União Europeia que é a favor de medidas mais estritas para combater as alterações climáticas, segundo inquérito de 2020. O campeão, com larga vantagem, é Portugal

Ponderando custos e benefícios

Há economistas que, não subscrevendo necessariamente as posições de Matthew Sinclair e outros entusiastas do ultra-liberalismo, entendem que a polémica em torno das alterações climáticas e das medidas necessárias para as refrear ou para minimizar os seus efeitos é estéril e tem uma solução fácil e expedita: bastaria pedir aos climatologistas que fizessem uma previsão dos efeitos das alterações climáticas (inundação de áreas costeiras, aumento da frequência e intensidade de ciclones, perda de colheitas, mortes em resultado de vagas de calor, etc.), estimar os prejuízos a eles associados, colocá-los num prato da balança; no outro prato, colocar-se-iam as estimativas dos custos para a economia mundial decorrentes de cortar as emissões de gases com efeito de estufa; e ver-se-ia para onde se inclina a balança.

Esta proposta aparentemente sensata enferma de falhas capitais, que resultam, por um lado, de a economia perceber pouco de ecologia, apesar de partilharem a origem etimológica (ver capítulo “Quem nos guia por este caminho sinuoso?” em Estará na História a origem da desigualdade entre países ricos e países pobres?) e, por outro, de a economia nem sequer ser fiável na sua esfera de competências, por assentar nos falsos pressupostos de que os agentes económicos detêm toda a informação necessária e relevante e se comportam sempre de forma estritamente racional e de que todos os valores podem ser convertidos em dinheiro. Para mais, quem pense que a resposta sobre as medidas a tomar (ou não) contra as alterações climáticas pode ser dada por um simples número produzido pelos climatologistas não faz a mais pequena ideia da complexidade da avaliação dos efeitos daquelas, que envolve não só a climatologia como a hidrologia, a oceanografia, a geologia, a biologia, a agronomia, a silvicultura, a ecologia e a fisiologia humana.

Eis alguns dos obstáculos à objectividade de uma análise custos-benefícios da alterações climáticas:

1) Não é possível atribuir um valor monetário a boa parte das funções desempenhadas pelos ecossistemas. Por exemplo, quanto vale a renovação das águas costeiras promovida pelas marés, ondulação e correntes? Equivalerá simplesmente à soma das rendas pagas ao Estado pelos concessionários das zonas balneares, mais a facturação dos fabricantes de fatos de banho, calções, toalhas de praia e sombrinhas e dos vendedores de bolas-de-berlim e gelados?

2) Não é possível avaliar o custo económico da extinção ou da diminuição das populações de uma espécie sem valor agrícola ou pecuário. Tome-se, por exemplo, os elefantes africanos (Loxodonta sp.), que, há um século terão sido mais de 10 milhões, mas estão hoje reduzidos a 415.000, o que leva a que o World Wildlife Fund os classifique como “vulneráveis”. Os economistas costumam atribuir aos mercados o poder de infalivelmente estabelecer o valor seja do que for, mas como avaliam os omniscientes mercados um elefante? Pelo peso das suas presas de marfim? Pelas receitas turísticas que os safaris fotográficos geram? E qual é a população total de elefantes que os mercados entendem ser ideal? Que utilidade têm para a sociedade humana 415.000 elefantes? Para muitas pessoas, talvez 415 bastassem e se se perguntasse aos agricultores do Quénia cujas hortas são devastadas pelos paquidermes talvez preferissem que não existisse nenhum.

Evolução do número de elefantes africanos, 1500-2015

3) Reciprocamente, também não é possível avaliar os prejuízos decorrentes da expansão das populações de espécies sem valor económico e que expulsam outras espécies, com ou sem valor económico.

4) Por maioria de razão, é impossível traduzir em dinheiro o valor uma espécie ainda desconhecida da ciência; e acontece que se estima que 86% das espécies terrestres e 91% das espécies marítimas estão ainda por descobrir. Pode argumentar-se que as espécies economicamente relevantes são em número muito restrito e são conhecidas há muito, mas há biólogos que argumentam: e se uma espécie de rã da floresta amazónica, ainda desconhecida da ciência e que sintetiza uma substância com extraordinárias propriedades anti-cancerígenas desaparecer em resultado de desflorestação? (ver Para que serve afinal a Amazónia?)

5) A complexidade dos fenómenos atmosféricos, oceânicos, geológicos e biológicos, as incontáveis interacções entre eles e o “caos determinístico” que rege a meteorologia e o clima tornam impossível prever exactamente qual o acréscimo de temperatura que resultará da emissão de cada gigatonelada adicional de CO2, que efeito terá esse acréscimo de temperatura no clima, que efeito terão essas alterações no clima sobre os sistemas naturais, e que efeito terão as alterações nos sistemas naturais na economia.

Efeitos da passagem do furacão Ike em Bolivar Peninsula, Texas, 2008

Tome-se, por exemplo, a subida da temperatura média dos oceanos: esta deliciará banhistas em geral (e o cronista meteorológico e termófilo inveterado Miguel Esteves Cardoso em particular) e poderá aumentar as receitas das actividades turísticas e recreativas junto ao mar, mas a água quente tem menor capacidade de dissolução de oxigénio, o que, nas regiões quentes e temperadas, irá diminuir a riqueza da vida marinha (pelo menos no que respeita a animais superiores) e, logo, a quantidade e qualidade das pescarias. O aumento da temperatura da água do mar irá, por outro lado, favorecer o aumento da frequência e intensidade dos ciclones, que só se formam em regiões onde a temperatura da água é superior a 26.5º C (no Oceano Atlântico, o momento alto da temporada de furacões ocorre em Setembro, quando a temperatura média da água é mais elevada).

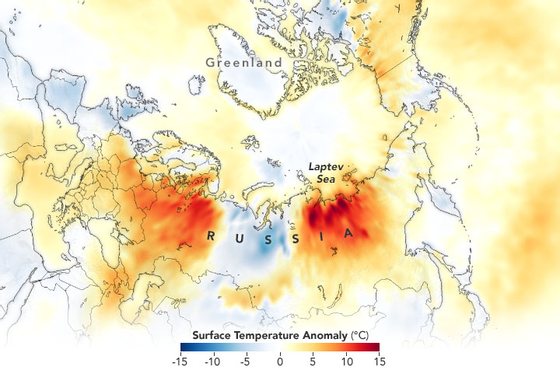

É também preciso considerar que o “aquecimento global” é um fenómeno muito mais complexo do que o aumento da temperatura da temperatura média em X graus em todos os pontos do planeta: por exemplo, nos últimos 43 anos, o incremento de temperatura no Árctico foi quatro vezes maior do que a média global. Deste aquecimento diferenciado resulta um esbatimento nas diferenças de temperatura entre as latitudes árcticas e as regiões temperadas e tropicais, o que tenderá a enfraquecer as barreiras que, nas latitudes intermédias, separam as massas de ar polares das massas de ar tropicais, o que, por sua vez, aumenta a instabilidade da circulação atmosférica, fazendo com que massas de ar frio vindas de norte cubram de geada e neve os laranjais na (tradicionalmente soalheira) Florida e massas de ar quente vindas de sul criem condições para incêndios de dimensão inaudita na (tradicionalmente gélida) taiga siberiana.

Anomalias na temperatura do ar na Sibéria (e Europa Oriental) no período 18-25 Junho de 2021, por comparação com a média do período 2003-13; note-se que nalgumas áreas a temperatura foi 15º C superior à média

A subida da temperatura no Árctico, ao fomentar o derretimento do gelo no mar e nos glaciares da Gronelândia, trará um afluxo de água doce (menos densa) ao Mar do Labrador; é nesta área que, presentemente, a água trazida pela Corrente do Golfo, ao perder calor e, logo, tornar-se mais densa, começa a afundar, promovendo a oxigenação das camadas mais profundas do oceano. Porém, esse aumento de densidade resultante da perda de calor será contrariado pela diminuição de densidade resultante da diminuição de salinidade, o que reduzirá o efeito de “afundamento” da água superficial e, logo, a oxigenação da água profunda, o que, por sua vez, poderá alterar a ecologia do Atlântico Norte e a ecologia marinha da Terra Nova e, quem sabe, tornar o bacalhau tão raro e caro quanto o caviar.

Evolução da área coberta com gelo no Oceano Árctico, 1979-2022

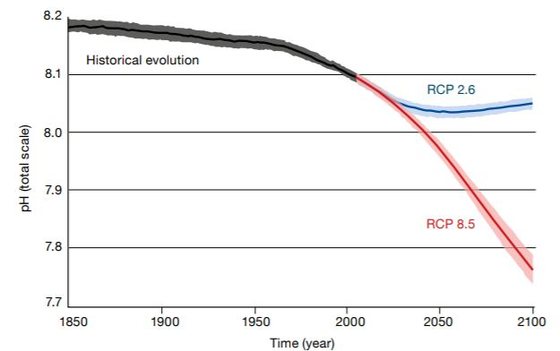

É também preciso notar que os efeitos do CO2 libertado para a atmosfera pelas actividades humanas não se circunscrevem ao aumento da temperatura global: parte do CO2 é absorvido pelos oceanos, o que poderá ser visto como um fenómeno positivo, uma vez que irá atenuar ou retardar o aquecimento global e as alterações climáticas. Porém, a dissolução de CO2 na água do mar não é inócua: vai provocar a sua acidificação, o que irá dificultar a formação das conchas de moluscos e dos exoesqueletos dos crustáceos e dos pólipos que formam os recifes de coral, o que não é uma boa notícia para a vida marinha, nem, no que às actividades humanas concerne, para os investimentos imobiliários em atóis do Índico e Pacífico e para as marisqueiras.

Evolução registada e previsível do pH médio da água do mar, 1850-2100: linha negra, registo histórico; linha azul, previsão pressupondo o cenário RCP 2.6 (com corte de emissões de CO2 a partir de 2020 até uma situação de “emissões zero” em 2100); linha vermelha, previsão pressupondo o cenário RCP 8.5 (sem restrição de emissões de CO2 ao longo de todo o século XXI)

Limiares críticos: Enfrentando o desconhecido

Se é difícil antever como se comporta o sistema atmosférico-oceânico em condições normais, quando se ultrapassam certos limiares críticos – também conhecidos como “pontos de viragem” (tipping points) – sai-se do domínio da previsão para o da especulação. Dentro de certos limites, o sistema atmosférico-oceânico reage de forma linear às variações da temperatura média do planeta, de um modo que pode ser previsto com recurso a modelos matemáticos, mas pode acontecer que se o sistema for “empurrado” muito para lá do seu ponto de equilíbrio, o seu funcionamento sofra alterações profundas e irreversíveis. Isto não implica necessariamente catástrofes de grande magnitude e a substituição do Homo sapiens pela barata como espécie dominante na Terra, mas a assunção de uma nova configuração pelo sistema atmosférico-oceânico poderá não ser nada conveniente para o funcionamento da nossa civilização, que foi formatada para a presente configuração dos sistemas biofísicos da Terra, nem para o bem-estar do Homo sapiens. Ou seja, a ultrapassagem de um limiar crítico climático não será o fim do mundo, mas será o fim do mundo como o conhecemos (ver capítulo “A lente da História” em Temperaturas recorde, fenómenos extremos, seca global: Seremos capazes de mudar o nosso comportamento?).

Evolução da frequência de furacões das categorias 4 e 5 no Atlântico entre 1980 e 2020

Os peritos em clima identificaram vários “pontos de viragem” que poderão causar grandes disrupções no clima do planeta. Por exemplo, se a perda de gelo no Oceano Árctico ultrapassar uma certa área, pode acontecer que a maior capacidade de absorção de radiação solar da água livre (mais escura), por comparação com o gelo, acelere o aumento da temperatura e cause um degelo muito mais rápido do que o previsto. A enorme quantidade de água doce (com densidade inferior à da água salgada) gerada pelo derretimento do gelo do Oceano Árctico e dos glaciares da Gronelândia pode alterar os padrões de circulação oceânica, cuja força motriz é a diferença de densidade da água em diferentes regiões; poderia daqui resultar que a Corrente do Golfo, que transporta água quente do Golfo do México para a costa atlântica europeia, perca intensidade ou altere o seu curso, levando a que a Europa Ocidental passe a ter um clima muito mais frio, o que, por sua vez, terá consequências catastróficas para o negócio da venda de bolas-de-berlim nas praias.

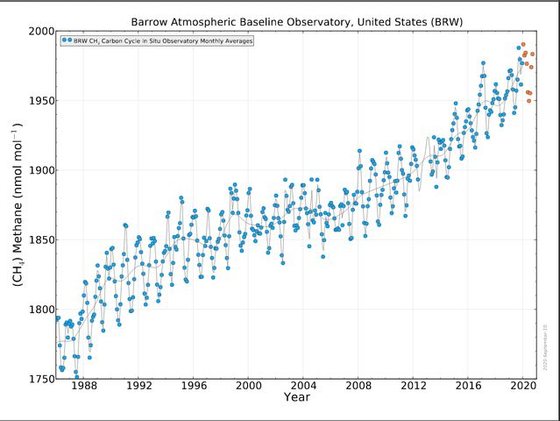

O degelo continuado nas regiões árcticas também poderá levar a que o permafrost (solo permanentemente gelado) da tundra árctica derreta, o que sendo potencialmente positivo para as agriculturas russa e canadiana, que poderão expandir-se para norte, libertará do solo para a atmosfera enormes quantidades de CO2 e CH4 (cujo efeito de estufa, recorde-se, é 80 vezes mais poderoso do que o do CO2), o que poderá fazer com que a subida das temperaturas seja muito maior e mais rápida do que previsto pelos modelos matemáticos.

Evolução da concentração de metano (CH4) em Point Barrow, Alaska, 1987-2020

No estado actual dos conhecimentos, a ciência consegue identificar mecanismos que poderão entrar em acção nestes “pontos de viragem”, mas não podem esperar-se dela previsões quantitativas; ela não é capaz de dizer-nos, por exemplo, que, “o ponto de não-retorno para a disrupção nos padrões de circulação oceânica será atingido a partir do momento em que X % do gelo do Oceano Árctico desaparecer”.

Incerteza e “ansiedade climática”

Como se desemaranham e escrutinam as complexas teias de interacções e as cascatas de efeitos que regem o clima e a vida na Terra? Como se avalia a incerteza associada a sistemas tão oscilantes? Quem será capaz de atribui-lhes um valor económico?

Nem os climatologistas estão em posição de prever cenários precisos de evolução do clima nem os biólogos, geólogos, oceanógrafos, hidrólogos, agrónomos e ecologistas são capazes de prever como se comportariam os sistemas naturais e humanos nesses cenários. E, num horizonte de algumas décadas, não será com mais satélites meteorológicos, mais bóias oceanográficas e mais programas de investigação, nem com modelos matemáticos mais sofisticados, que a ciência poderá indicar um número – de aumento da temperatura média do solo da tundra, da perda de cobertura de gelo do Oceano Árctico – a partir do qual o clima poderá sofrer uma mudança rápida e irreversível.

Neste contexto, as análise de custos-benefícios dificilmente serão de alguma ajuda; haverá sempre um economista a reivindicar ter desenvolvido um modelo de inaudita abrangência, refinamento e subtileza, que, uma vez alimentado com dados, irá, necessariamente, produzir um número qualquer, mas as margens de erro associadas seriam tão colossais que esvaziariam a previsão de qualquer credibilidade. Só alguém muito ingénuo e desconhecedor da realidade do mundo biofísico ousará pensar que avaliar o custo da acção/inacção face às alterações climáticas à escala planetária será tarefa não muito diferente da análise custos-benefícios de um projecto de construção de uma linha de caminho-de-ferro ou de um aeroporto. Na verdade, mesmo a fiabilidade das análises custos-benefícios “corriqueiras” tem muito que se lhe diga: certamente que os ruinosos aeroportos de Beja e de Ciudad Real, que permanecem vazios mais de uma década após a sua inauguração, foram alvo de análises custos-benefícios por respeitáveis economistas, empregando modelos devidamente aferidos, que concluíram que tais investimentos seriam viáveis e até imensamente lucrativos. E é provável que, se cada uma da dúzia de localizações consideradas para a construção no novo aeroporto de Lisboa fosse alvo de uma análise custos-benefícios patrocinada pelos respectivos padrinhos e grupos de pressão, cada uma apresentaria cálculos que comprovariam ser ela a alternativa mais adequada.

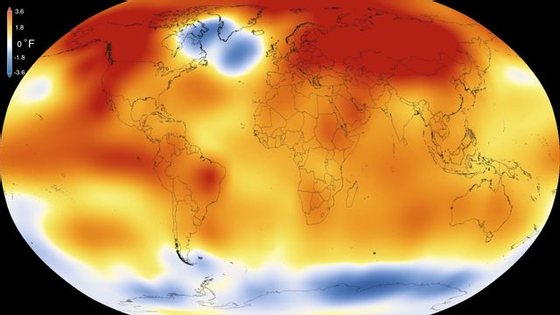

Diferencial entre as temperaturas médias globais registadas em 2015 e as temperaturas médias registadas no período 1951-1980

A incerteza intrínseca às previsões climáticas pode exercer um efeito nefasto quando se junta ao sensacionalismo dos media e ao fascínio das massas por eventos surpreendentes e sanguinolentos, gerando uma irresistível tendência para o catastrofismo climático. E se houvesse que escolher uma figura para encarnar este seria Greta Thunberg, cujas intervenções públicas, sugerem, nas palavras, no tom e no olhar, que vive dominada pelo terror de perecer nas chamas de um iminente holocausto climático, qual Jeanne d’Arc do século XXI. E uma vez que Thunberg se converteu na figura mais mediática do movimento ambientalista do nosso tempo, sobretudo entre os jovens, não é de estranhar que, pelo mundo fora, muitos adolescentes e jovens adultos sejam hoje diagnosticados com “ansiedade climática” (os psicólogos não perdem uma oportunidade para identificar, tipificar e catalogar síndromes, perturbações e disfunções – e, logo, gerar fornadas de novos clientes). Um estudo publicado em Dezembro de 2021 pela revista The Lancet, inquiriu 10.000 jovens (com 16-25 anos) em dez países e apurou que 59% estavam muito ou extremamente preocupados com as alterações climáticas, 75% viam o futuro como assustador e 56% consideravam que “a Humanidade está condenada”. A crer nas respostas dos jovens atormentados pela “ansiedade climática” e nos discursos dos ambientalistas radicais, a probabilidade de, ainda no nosso tempo de vida, se ultrapassar um “ponto de viragem” climático e de a Terra se tornar num inferno está próxima de 100%.

É certo que existem artigos científicos que especulam sobre a possibilidade de uma catástrofe climático, mas há que encará-los com reserva: no sobrepovoado mundo académico, a competição é ferocíssima e há espíritos matreiros que, não tendo por si o génio e a capacidade de trabalho, apostam em fazer carreira com base em teses esdrúxulas e espaventosas, que, embora vistas como pouco sérias e credíveis pelos seus pares, poderão convertê-los em estrelas mediáticas. É assim que, embora a maioria dos climatologistas não considere como prováveis e iminentes os cenários climáticos extremos, são estes que mais facilmente ganham difusão. Por outro lado, há artigos científicos que apresentam cenários extremos como mera possibilidade e matéria para reflexão, mas que os media e os ambientalistas radicais distorcem ou citam de forma selectiva e descontextualizada de forma a apresentá-los como profecias de fim do mundo.

No meio desta profusão de estudos com previsões díspares e da agitação febril do ambientalismo radical, haverá porventura alguns decisores políticos que, dando crédito aos indícios e alertas com que são confrontados, entendem que é imperativo tomar medidas concretas para contrariar as alterações climáticas, mesmo que sejam impopulares – mas, enquanto o tempo para agir se escoa inexoravelmente, o espesso nevoeiro de incerteza que têm pela frente não dá sinal de ir dissipar-se.

A promessa da democracia

Os conservadores e ultra-liberais que encaram com relutância as políticas de descarbonização da economia, ou até se opõem a elas, podem não ter razão na sua argumentação, mas ao menos têm a franqueza que falta à esquerda e aos ambientalistas, que têm difundido a ideia de que para fazer face às alterações climáticas bastará ajustar ligeiramente o termóstato do ar condicionado, usar um saco de pano para ir às compras, evitar comprar legumes embalados em plástico e maçãs provenientes de países estrangeiros, e raramente ou nunca admitem que terão de fazer-se “sacrifícios” mais dolorosos e mudanças de atitude mais profundas. A “transição ecológica” rósea, virtuosa e indolor acarinhada pela esquerda estilhaça-se contra a inexorabilidade das leis matemáticas, físicas e químicas: só é possível combater as alterações climáticas se o nível de consumo dos cidadãos dos países desenvolvidos baixar significativamente, o que implica, por exemplo, deixar de ir de carro para o trabalho e fazer menos viagens de avião.

Ora, um dos maiores e mais trágicos equívocos dos séculos XX/XXI foi a interiorização generalizada de que a democracia assenta na promessa do crescimento continuado, em que cada geração desfruta de mais e melhores produtos, serviços e comodidades do que a geração precedente. Tal ideia até pode ter vindo das bandas do ultra-liberalismo, mas impregnou todas as mentes – até mesmo as da extrema esquerda.

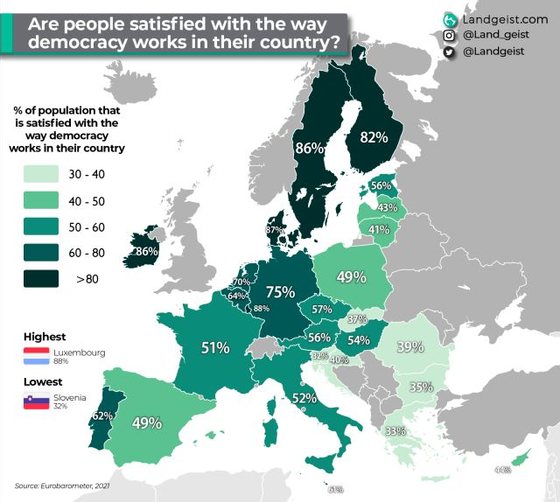

Quando os cidadãos europeus são questionados sobre a sua satisfação com a democracia, as respostas tendem a ser mais favoráveis na Escandinávia, Alemanha e Irlanda e mais baixas na Grécia, Roménia, Bulgária, Eslováquia e Estados Bálticos, com uma média que está longe de exprimir uma aprovação entusiástica.

Satisfação com a democracia nos países da União Europeia, 2021

O descontentamento, a desilusão e a frustração (bem como a desconfiança generalizada na classe política), são sentimentos em ascensão por toda a Europa – e é sintomático que um dos partidos (de pendor populista) que disputa a primazia na República Checa se intitule Acção dos Cidadãos Descontentes (ANO, na sigla checa). Mas quando os inquéritos de opinião tentam averiguar onde reside especificamente o descontentamento, percebe-se que ele não tem a ver com as conquistas fundamentais da democracia – liberdade de opinião, culto e expressão; eleições livres, transparentes e justas; escrutínio da actuação dos governantes; separação entre os poderes executivo, legislativo e judicial; igualdade dos cidadãos perante a lei. Não é, pois, de estranhar que a decepção com a democracia seja acompanhada por uma crescente adesão dos eleitores a movimentos populistas com inclinações autoritárias e assentes em líderes providenciais e messiânicos. O facto de, nalguns países, os eleitores terem consciente e deliberadamente promovido a substituição da democracia pela “democracia iliberal” (ou “autocracia com eleições”), revela que nutrem, afinal, pouco apreço pelos valores fundamentais da democracia e não se importam de sacrificar estes a promessas de estabilidade e prosperidade.

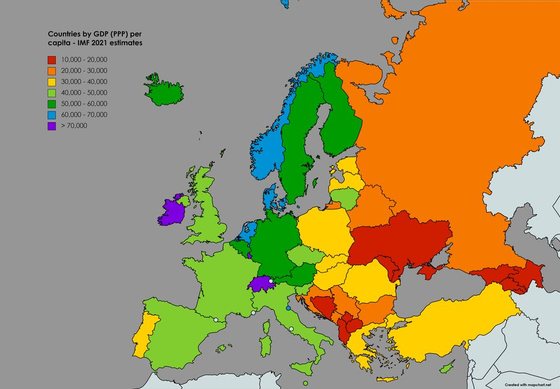

PIB per capita na Europa, em euros (ajustada à paridade de poder de compra), estimativas do Fundo Monetário Internacional

Conclui-se, portanto, que principal razão do agravo expresso pelas massas em relação à democracia é esta não lhes ter trazido o nível de consumo com que sonharam. Porém, a promessa de que cada geração irá ter mais do que a anterior, não é a promessa da democracia, é a promessa do consumismo. A promessa da democracia é que cada geração irá viver melhor, e “viver melhor” deve aqui ser interpretado no sentido da “boa vida” dos filósofos epicuristas. A substituição da democracia pelo consumismo como aspiração fundamental da sociedade foi um insidioso truque de prestidigitação levado a cabo pelos políticos com a inestimável assistência de economistas e marqueteiros (ver capítulos “Quem nos guia por este caminho sinuoso” e “Ecologistas e economistas” em Estará na História a origem da desigualdade entre países ricos e países pobres?).

O truque foi executado na perfeição e os conceitos gémeos do consumo infrene e do crescimento incessante enraizaram-se a tal ponto na mentalidade da sociedade que se tornaram numa segunda natureza: poucos se apercebem da perversão e da ameaça que representam e menos ainda ousam contestá-los. Mesmo os partidos de esquerda e extrema esquerda concorrem com os ultra-liberais e as restantes forças políticas nas promessas (irrealistas) de mais crescimento do PIB e mais rendimento disponível para as “famílias” e assumem que a proposta e discussão do Orçamento de Estado é o alfa e ómega da política; e também os sindicatos estão convertidos ao mais tacanho materialismo, cingindo as suas reivindicações à esfera da contabilidade e aceitando debater as relações laborais nos termos do capitalismo (ver capítulo “Quem defende os trabalhadores?” em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?). Enquanto esta mentalidade prevalecer e se confundir viver melhor com consumir mais, as conferências sobre alterações climáticas estarão condenadas ao fracasso, uma vez que as decisões que delas se esperariam não iriam, lá no fundo, agradar nem às grandes empresas, cujo objectivo é distribuir dividendos aos accionistas, nem aos cidadãos, cuja aspiração é desfrutar de mais produtos e serviços, nem aos governantes, que há muito desistiram de ter uma visão para o país e para o mundo e se contentam em, no horizonte do seu mandato, tentar manter satisfeitos cidadãos e empresas, em simultâneo – o que, convenhamos, é tarefa espinhosa.

Uma Coca-Cola no deserto

Com o planeta a aquecer a um ritmo inaudito, o que vinha mesmo a calhar era “a pausa que refresca” (The pause that refreshes), como reza um célebre slogan criado para a Coca-Cola em 1929 e que, com algumas variações, se manteve em uso durante décadas. Assim, poderia pensar-se que o patrocínio da Coca-Cola à COP27 seria um casamento perfeito – mas, mal foi anunciado, ergueu-se uma onda de protestos, e de pouco serviu o Ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio alegar que a Coca-Cola tinha em curso um programa de redução de emissões de carbono. Do lado da Greenpeace veio a acusação de que “o patrocínio da Coca-Cola à COP27 subverte o objectivo primordial da conferência e é um caso clássico de greenwashing […] A Coca-Cola vende 120.000 milhões de garrafas descartáveis por ano e 99% do plástico é produzido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo simultaneamente para a crise climática e para a poluição por plástico”. Uma dirigente da Break Free From Plastic desferiu censuras similares e especificou que, pelas contas desta ONG, “durante quatro anos consecutivos, a Coca-Cola foi o responsável mundial n.º 1 pela poluição por plástico”.

O primeiro anúncio da Coca-Cola a empregar o slogan “The pause that refreshes”, publicado no Saturday Evening Post em 1929

A indignação dos ambientalistas era previsível, mas assenta em raciocínios equívocos e débeis. A Coca-Cola tem certamente um alonga lista de “pecados contra o ambiente”, mas as responsabilidades não são exclusivamente suas, como sugerem as acusações de que foi alvo. Se é uma das empresas que mais resíduos de plástico gera no mundo é porque é também uma das empresas que mais bebidas vende no mundo (ver Da Coca-Cola à Inca Kola: Breve história dos refrigerantes de cola) e a ciência ainda não descobriu forma de comercializar bebidas sem recurso a uma vasilha, seja ela de plástico, alumínio, vidro ou cartão revestido com folha de alumínio (e o alumínio e o vidro também têm a sua pegada ambiental, que pode ser superior à do plástico). E se existe procura para os refrigerantes, águas minerais, sumos e bebidas energéticas da Coca-Cola Company, essa procura seria, caso a Coca-Cola não existisse, satisfeita por outras marcas e a produção de resíduos e emissões de carbono daí decorrente seria similar, uma vez que a Nestlé, a PepsiCo ou a Keurig Dr. Pepper e até a maioria das marcas “locais” ou “artesanais” não têm práticas substancialmente diferentes do ponto de vista ambiental. Para mais, se as garrafas de Coca-Cola podem ser encontradas em praias de todo o planeta, é porque milhões de consumidores irresponsáveis, depois de as esvaziarem, as atiram para onde calha, uma conduta ainda mais reprovável do que a do fabricante, mas que os grupos ambientalistas (mantendo-se fiéis à sua estratégia de nunca sugerir que o cidadão faz parte do problema) se abstêm de condenar ou sequer de mencionar, como se fossem os fabricantes de refrigerantes a despejar as embalagens nas praias.

A globalização do lixo: Freedom Island, na área protegida de Las Piñas-Parañaque, perto de Manila, nas Filipinas

Por outro lado, é bom lembrar a COP26, em Glasgow, também foi patrocinada, num montante estimado em 285 milhões de dólares, por grandes empresas que também estão longe de ser impolutas no domínio ambiental, como é o caso da Unilever, da Jaguar-Land Rover ou da Scottish Power (uma sucursal da Iberdola).

O que deveria pôr-se em causa é que as Conferências das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas precisem de recorrer a empresas – e, em particular, a mega-conglomerados multinacionais – para cobrir os seus custos organizativos e que os Governos, que tanto gostam de alardear o seu compromisso com a sustentabilidade, não estejam dispostos a financiar integralmente estes eventos em que, supostamente, se joga o futuro do planeta. Mas a fúria dos ambientalistas que acusam a Coca-Cola de usar a COP27 para efeitos de “greenwashing” é ainda mais deslocada, já que o propósito fundamental das COPs é, precisamente, fazer o “greenwashing” das consciências: os participantes com real peso decisório, sejam eles governantes, CEOs de grandes empresas ou representantes de sectores económicos relevantes, dão-se à maçada de se reunirem todos os anos apenas para dar a impressão de que estão a fazer algo em prol do planeta, enquanto, na verdade, zelam para que não se produzam mudanças de rumo.

Este anúncio de 2021 ao Land Rover Defender mostra o que a marca e o seu público-alvo realmente pensam da sustentabilidade: “A vida é muito melhor sem restrições”

Curiosamente, a COP26 também teve o patrocínio de marcas de bebidas: a A.G. Barr, um fabricante escocês de refrigerantes, que não atraiu a ira dos ambientalistas por estar longe de ter a dimensão da Coca-Cola Co. (a A.G. Barr teve receitas de apenas 300 milhões de euros em 2021) e não ter, no imaginário activista, o historial de associação ao “imperialismo americano” da Coca-Cola, e a Re:Water, uma marca britânica de água mineral, que reivindica ser “eco-friendly” por ser comercializada em latas de alumínio 100% reciclado.

Se as acusações de “greenwashing” contra a Coca-Cola não levarem esta a retirar o patrocínio, as icónicas garrafas da marca andarão pelas mesas e tribunas da COP27. Quem não aprovar tal presença pode imitar Cristiano Ronaldo numa conferência de imprensa no Campeonato Europeu de Futebol de 2021 e afastar ostensivamente as Coca-Colas para o lado.

“O colapso climático não irá poupar-te”

As conferências de imprensa do mundo do futebol seguem uma formatação tão rígida que qualquer desvio no usual ping-pong de banalidades mil vezes repetidas gera sobressaltos. Kylian Mbappé, vedeta do Paris Saint-Germain e da selecção francesa e, presentemente, o jogador mais bem pago do mundo, conhece bem as regras do jogo de futebol, mas ninguém lhe explicou as regras do jogo do “greenwashing”. Por isso, quando, em Setembro de 2022, numa conferência de imprensa com Mbappé e Christophe Galtier, o treinador do PSG, um jornalista confrontou Galtier com a sugestão lançada pelo responsável pela empresa francesa de TGV sobre as vantagens deste meio de transporte sobre o avião em trajectos curtos, como seja Paris-Nantes-Paris (2 x 380 Km), que a equipa do PSG fizera, uns dias antes, de jacto privado, Mbappé rebentou em gargalhadas, a que Galtier se associou. Dominado o riso, o treinador acabaria por responder que, após consultar a empresa que tratava das deslocações da equipa, tinha ficado acordado que a próxima seria feita em carro à vela.

O riso de Mbappé foi lido como uma demonstração da soberba e indiferença com que as elites encaram os grandes problemas da sociedade, suscitou uma onda de indignação nas redes (ditas) sociais e até o presidente Emmanuel Macron deu um leve puxão de orelhas ao par, lembrando que “todos têm de dar o seu contributo” na luta contra as alterações climáticas.

[Excerto da conferência de imprensa do PSG, com Kylian Mbappé e Christophe Galtier, 6 de Setembro de 2022:]

Mas o riso de Mbappé foi justificado, pois quem se desviou do guião foi o jornalista, que, num país com maior apreço pelo “respeitinho”, seria ameaçado de imediato com um processo disciplinar. O que é descabido é alguém pensar que o feérico e estratosférico mundo dos deuses do futebol “de alta competição” deve reger-se pelas mesmas regras do baixo mundo dos mortais. Nem os media nem a sociedade nem o poder político questionam as remunerações exorbitantes de jogadores e treinadores; os artifícios a que estes recorrem sistematicamente para fugir às suas obrigações fiscais; a promiscuidade entre direcções dos clubes, os poderes político e judicial e o mundo empresarial; a progressiva transferência da posse dos clubes para bilionários internacionais, com fortunas e teias de amizades eticamente duvidosas; o poder desmedido e subterrâneo dos agentes desportivos; o tribalismo boçal das “claques”; a atenção desproporcionada concedida pelos media ao futebol e às suas “incidências”, levando à emissão semanal de milhares de horas de inanidades (algo tão lesivo para a esfera mental como as emissões de CO2 são para a atmosfera); a venalidade que tem pairado sobre as entidades reguladoras do futebol ao longo de décadas; ou a realização de um Campeonato Mundial de Futebol num país com escasso respeito pelos valores democráticos e humanos, que ganhou a organização do evento mediante corrupção e ergueu os estádios à custa de trabalhadores migrantes sujeitos a condições desumanas. Então, porque iriam agora sujeitar-se as viagens das equipas de futebol a contas de merceeiro para poupar a emissão de alguns quilos extra de CO2 durante as deslocações das equipas de futebol? O que virá a seguir? Surgirão pressões para que os jogos sejam todos disputados durante o dia para poupar na iluminação dos estádios? Exigir-se-á que o futebol regresse aos campos pelados, de forma a poupar a água usada na irrigação dos relvados? Erguer-se-ão apelos ao fim das competições internacionais, de forma a minimizar as deslocações de jogadores, jornalistas e, sobretudo, de hordas de adeptos? Serão os jogadores exortados, em nome da preservação do planeta, a converter-se ao veganismo e a trocar os seus Ferraris e Lamborghinis por um Citroën Ami e as suas múltiplas mansões por um T2?

Mbappé poderia ter retorquido ao impertinente jornalista que, ao menos, os craques do futebol não andam pelo mundo a fazer prédicas hipócritas sobre sustentabilidade e amor pela Natureza, como fazem outros grupos de milionários com trens de vida ostensivamente dissipatórios, como as estrelas de Hollywood e os magnatas das ciber-tecnologias e da Indústria 4.0, verdadeiros mestres do “greenwashing” e da doutrina de Frei Tomás.

Muitos dos magnatas “visionários” têm ainda a agravante de, além de a sua vida pessoal gerar uma enorme pegada de carbono, terem construído a sua riqueza à custa de promoverem o consumismo infrene, como é o caso de Jeff Bezos, da Amazon, ou de venderem produtos que se apresentam como “amigos do ambiente” mas que consomem mais recursos do que os seus competidores, como é o caso de Elon Musk, da Tesla (ver capítulo “A casta dos meta-barões” em Estará na História a origem da desigualdade entre países ricos e países pobres? e Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica).

Curiosamente, alguns dos magnatas “visionários” que fingem estar empenhados na salvação do planeta estão obcecados com a exploração espacial e o estabelecimento de colónias noutros planetas. É o caso de Elon Musk, que ambiciona “terraformar” Marte, converter o planeta num lugar aprazível e aí fixar residência – uma ideia nascida da sua leitura compulsiva de livros de ficção científica (Musk destaca a saga “Fundação”, de Isaac Asimov, como principal inspiração para os seus projectos espaciais). Subjacente a esta ambição de Musk está a esperança de encontrar refúgio noutro planeta, na eventualidade de as catástrofes anunciadas nas visões de Santa Greta efectivamente tornarem a Terra inabitável.

[Elon Musk apresenta os planos megalómanos da Space X para colonizar Marte:]

Ou seja, ao contrário dos activistas ambientais do nosso tempo, que adoptaram como palavra de ordem “There is no planet B”, Musk acredita que existe um “Planeta B” – ainda que com admissão reservada e sobre o qual ele reinará, juntando o título de Imperador do Planeta Vermelho ao de TechnoKing da Tesla e Sole Director do Twitter. Numa ironia amarga, a fabulosa fortuna que Musk se propõe gastar na implausível conversão de Marte num lugar remotamente habitável está a ser amealhada à custa dos seus projectos e produtos pseudo-sustentáveis que, na verdade, contribuem para tornar a Terra cada vez menos habitável. Mas Musk sabe que, se a sua utopia marciana não se revelar viável, ele não está no mesmo barco que os outros habitantes da Terra e é provável que, tal como os restantes milionários, olhe com cepticismo divertido para outro dos cartazes que costumam ser exibidos nas manifestações ambientalistas e que advertem que “O colapso climático não irá poupar-te”.

Activistas do movimento ambientalista Extinction Rebellion, Londres, Novembro de 2018. No cartaz branco com letras verdes, ao centro, lê-se “O colapso climático não irá poupar-te”

As secas, as cheias, a subida do nível do mar, os deslizamentos de terras e os furacões, abater-se-ão directamente sobre os desvalidos do Paquistão, da Somália, de Moçambique, de Madagáscar, do Níger, do Bangladesh, do Haiti, das Honduras, de Kiribati e, indirectamente, sobre as classes baixas e médias um pouco por todo o mundo, mas a elite de empresários e governantes que toma decisões ruinosas para o bem comum, terá sempre um rancho rodeado de cercas electrificadas na Nova Zelândia, ou uma mansão numa ilha tropical privada, ou uma suíte na torre Burj Khalifa, no Dubai, onde refugiar-se se as coisas derem para o torto e terá sempre Davos e Aspen para as férias de Inverno – e nem a eventual falta de neve para esquiar os inquieta, pois poderá sempre fabricar-se neve artificial.

Uma vez que nas estufas marcianas sonhadas pela NASA e por Elon Musk o grosso do trabalho será automatizado, Marte não irá atrair chusmas de migrantes nepaleses

Elon Musk e outros visionários obnubilados que crêem que o Paraíso está algures noutro planeta deveriam meditar nestas linhas de O pesadelo de ar condicionado, de Henry Miller (ver Alterações climáticas: A COP27 ergue a tenda em Sharm El Sheikh): “A Terra é um paraíso, o único que alguma vez conheceremos. Compreendê-lo-emos no momento em que abrirmos os nossos olhos. Não temos de a converter num paraíso – já o é. Apenas temos de descobrir como nos encaixarmos nela. O homem com uma arma, o homem com o instinto assassino no seu coração, não será capaz de reconhecer o paraíso, mesmo que este seja colocado perante si”.