Índice

Índice

“I know not what tomorrow will bring” – foi esta a última frase escrita por Fernando Pessoa, a 29 de Novembro de 1935, dia em que foi internado, com uma “cólica hepática”, no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa, onde faleceria no dia seguinte. Já era difícil adivinhar o que o futuro traria em 1935, quando o mundo ainda girava devagar, e tornou-se uma tarefa quase impossível em 2018, quando nada parece ser sólido e a mudança se processa a um ritmo vertiginoso.

Nem os escritores de ficção científica nem os futurólogos nem os pioneiros da inovação tecnológica foram capazes de adivinhar o mundo do século XXI e, para ilustrá-lo, é usual evocar-se, em tom escarninho, a afirmação (provavelmente apócrifa) feita em 1943 por Thomas Watson, o primeiro presidente da IBM, de que “haverá em todo o mundo mercado para talvez cinco computadores”, ou a crença expressa em 1955 por Alex Lewyt, presidente da Lewyt Corporation, um fabricante de aspiradores, de que “aspiradores alimentados a energia nuclear serão provavelmente uma realidade dentro de 10 anos”. Os fiascos na previsão do futuro são tantos e tão clamorosos que, em 2007, o perito em robótica David Wilson deu-se ao trabalho de coligir alguns deles num livro satírico intitulado Where’s my jetpack?: A guide to the amazing science fiction future that never arrived.

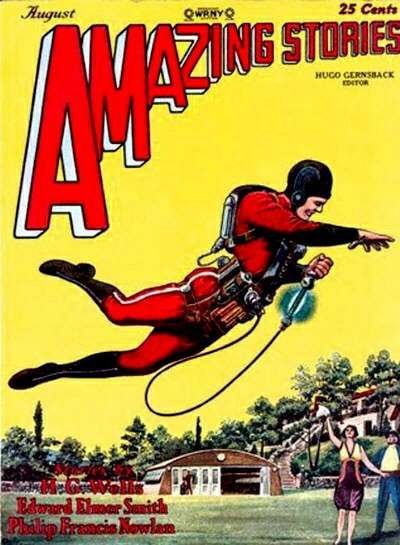

Ilustração de Frank R. Paul para a capa do número de Agosto de 1928 da revista Amazing Stories: que jeito daria um jetpack nos dias em que há filas compactas na Segunda Circular ou na VCI…

Tim O’Reilly (n. 1954), um dos pioneiros da Internet e das novas tecnologias e negócios a ela associados, não se propõe adivinhar o futuro mas sim analisar as mudanças induzidas pela tecnologia no mundo dos negócios, da política, dos media e na sociedade em geral e reflectir sobre se estamos a tomar a direcção certa e recomendar linhas de acção. O ensaio, que chegou a Portugal em 2018 pela mão da D. Quixote, com tradução de João van Zeller, foi publicado originalmente em Outubro de 2017 com o título WTF?: What’s the future and why it’s up to us?

“WTF? Como será o futuro e porque depende nós”, de Tim O’Reilly (D. Quixote)

O título original é um trocadilho fácil e de mau gosto: “WTF?” é acrónimo não só de “What’s the future?” como de “What the fuck?”, uma expressão de perplexidade, que tanto pode ter um tom de assombro como de consternação. As recomendações feitas por O’Reilly pretendem fazer com que o futuro nos traga mais o primeiro do que o segundo.

“A magia dos memes é real”

O’Reilly lembra que, em Novembro de 2008, Barack Obama foi celebrado como “‘o primeiro presidente da Internet’, devido à forma como utilizou com sucesso a Internet durante a sua campanha”. Os simpatizantes de Obama, os democratas e os liberais (no sentido que a palavra tem nos EUA) em geral ficaram entusiasmados com as possibilidades abertas e teceram loas à Internet – até que foi eleito o segundo presidente da Internet: Donald Trump.

Em 2008, Obama venceu McCain por 69.5 milhões de votos (52.9%), que lhe deram 365 votos no colégio eleitoral, contra 60.0 milhões de votos (45.7%), correspondentes a 173 votos no colégio eleitoral, uma margem suficientemente larga para que seja lícito presumir que Obama teria ganho mesmo sem a Internet.

Já nas eleições de 2016, Hillary Clinton obteve 65.8 milhões de votos (48.2% e 227 votos no colégio eleitoral) contra 63.0 milhões de votos (46.1% e 304 votos no colégio eleitoral) de Trump. Ou seja: Trump teve menos votos mas ganhou onde era preciso ganhar e há quem sugira que esta vitória arrancada a ferros resultou de um planeamento cuidadoso, que 1) tirou partido das idiossincrasias do sistema eleitoral americano e 2) promoveu a manipulação dos eleitores nos estados decisivos com recurso a campanhas de notícias falsas nas redes (ditas) sociais.

Há pois que concluir que O’Reilly se equivoca: o primeiro presidente americano eleito graças à Internet foi Donald Trump. O que levou muitos liberais entusiastas das novas tecnologias a tomar consciência de que estas não são intrinsecamente boas e que algumas até se prestam particularmente a fomentar a alienação e a manipulação das massas.

Para mais, há suspeitas – cada vez mais substanciais – de que o uso da Internet para favorecer a eleição de Trump tenha tido dimensão internacional, através do envolvimento da Rússia, que terá obtido informação sobre os rivais de Trump e terá financiado milhares de trolls e de bots para espalhar notícias falsas que favorecessem Trump, o que Trump tem negado de forma veemente, atabalhoada e caricata e Putin tem negado com um cinismo frio que não disfarça o divertimento. A possibilidade de interferência russa foi tomada a sério pelas autoridades americanas e está a ser conduzida pelo procurador especial Robert Mueller (ex-director do FBI), para grande embaraço e irritação de Trump (ver Trump pede fim da investigação sobre ingerência russa “agora mesmo”).

Sede do Instituto Russo de Estudos Estratégicos, em Moscovo, entidade que poderá ter delineado um plano para favorecer a eleição de Donald Trump recorrendo à Internet

O’Reilly cita um artigo publicado em Maio de 2016 (seis meses antes das eleições presidenciais) por Milo Yiannopoulos no website Breitbart que identifica a estratégia de Trump nas eleições primárias republicanas (então em curso) e que seria replicada na campanha presidencial que se seguiu: “A gente das elites pensa que isto [de criar memes na Internet e atrair pessoas que os partilham] é disparatado, coisas do recreio da escola. E é, mas também é eficaz […] Apanhados entre o martelar da máquina mediática de Trump e a bigorna do seu exército na Internet, os seus opositores [nas eleições primárias] não tiveram qualquer hipótese. Trump compreende a Internet e a Internet poderá levá-lo até à Casa Branca. A magia dos memes é real”.

O’Reilly não diz quem é Milo Yiannopoulos, ou por presumir que os leitores sabem quem é ou por não o achar importante. Yiannopoulos nasceu na Grã-Bretanha em 1984 e desenvolveu actividade na intersecção entre tecnologia e jornalismo, mas acabou por tornar-se conhecido sobretudo pelas posições de extrema-direita (“libertárias”, na sua perspectiva) sobre temas como feminismo, imigração, islamismo, justiça social ou correcção política. O alarido que fez na Grã-Bretanha foi ouvido do outro lado do Atlântico e, em Outubro de 2015, foi convidado para dirigir a secção de tecnologia da Breitbart News, “a plataforma da alt-right” (nas palavras do seu co-fundador Steve Bannon) e uma peça fundamental para a eleição de Trump.

O historial das polémicas em que Yiannopoulos se tem envolvido é impressionante, o que, juntamente com a sua pose petulante, entre rock star e enfant terrible, lhe conferiu enorme visibilidade no Reino Unido e EUA (o seu livro Dangerous, de 2017, chegou ao 1.º lugar do top de vendas da Amazon.com), ainda que as suas ideias não tragam grandes novidades – aliás, apurou-se que parte do material com que alimentou a Breitbart News resultou de consultas suas a grupos neo-nazis. Na década de 1920, Hitler iniciou a sua ascensão política com discursos incendiários nas cervejarias de Munique, os jovens arruaceiros da extrema-direita da segunda década do século XXI ganham notoriedade e divulgam o seu ideário nas plataformas da Internet.

A mentira tem perna curta?

A sabedoria popular portuguesa afirma que “a mentira tem perna curta” e que “é mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo”. Talvez fosse verdade na era pré-Internet, mas no século XXI a combinação da lógica perversa das redes (ditas) sociais com os aspectos mais negativos da natureza humana deu asas à mentira. O’Reilly dá o exemplo de uma história falsa sobre a campanha de Hillary Clinton divulgada no Twitter por um apoiante de Trump com apenas 40 seguidores, que se tornou viral, com 16.000 partilhas no Twitter e 250.000 no Facebook, desembocando depois nos mass media “tradicionais”. Poucas horas depois do tweet original, o seu autor, tendo-se apercebido de que a notícia não tinha fundamento, fez novo tweet com um desmentido – teve 29 partilhas.

Não se trata de um caso isolado: em Março de 2018 foi publicado na revista Science um amplo e revelador estudo sobre o Twitter, envolvendo 126.000 notícias, realizado por Soroush Vosoughi, Sinan Aral e Deb Roy, três investigadores do Massachusetts Institute of Technology (O’Reilly não o poderia mencionar, pois o seu livro saiu em 2017), que concluiu que “a falsidade se difunde significativamente mais longe, mais rapidamente, mais profundamente e mais amplamente do que a verdade, em todas as categorias de informação, nalguns casos diferindo por uma ordem de magnitude”.

O estudo apurou que as fake news têm 70% mais possibilidades de ser retweetadas do que uma notícia verdadeiras e que as notícias verdadeiras são seis vezes mais lentas do que as fake news a atingir um universo de 1500 pessoas.

“Alegoria do Engano”, por Giovanni Bellini (c.1430-1516)

E não se pense que a culpa é dos bots (programas de computador que realizam tarefas automatizadas na Internet, a maior parte das vezes com intenções malévolas e/ou lucrativas), pois quando os investigadores removeram os bots da equação, o enviesamento em favor da falsidade manteve-se. Os três investigadores concluíram que o enviesamento se deve ao facto de as notícias falsas costumarem ser mais surpreendentes do que as verdadeiras e de as pessoas gostarem de novidades surpreendentes.

É uma perspectiva generosa da natureza humana, mas seria talvez mais preciso concluir que as notícias falsas costumam ser mais bombásticas e ultrajantes e susceptíveis de causar indignação e as pessoas gostam de eventos bombásticos e ultrajantes e não perdem uma oportunidade para exprimir ruidosamente a sua indignação e a sua superioridade moral – e as redes (ditas) sociais tornaram-se no veículo privilegiado para isso.

Numa análise sobre a propagação da verdade e da mentira através da Internet, seria também indispensável entrar em consideração com a mudança de atitude das massas perante a verdade e a mentira, o que O’Reilly não faz. Ora, hoje há cada vez mais pessoas que estão a marimbar-se para factos e descartam como irrelevante ou falso tudo o que não confirme os seus preconceitos. A expressão “pós-verdade” irrompeu com toda a força em 2016, ano em que foi eleita palavra do ano pelos Dicionários Oxford (ver Qual a palavra que dá mais pontos: Trump ou pós-verdade?), mas tem uma existência mais antiga, que conheceu um primeiro apogeu com os nacional-socialistas alemães. A este propósito, escreve Albrecht Koschorke, em O “Mein Kampf” de Adolf Hitler: Sobre uma poética do nacional-socialismo (Cavalo de Ferro), “o porta-voz de um tal movimento não [tem] forçosamente de acreditar naquilo que diz; tão-pouco o seu público. Necessário é, somente, que ambas as partes se entendam […] na concordância ostensiva quanto a afirmações extremas, quanto a embriagarem-se consigo próprios e a perturbarem de maneira triunfante quem está de fora” (ver Um professor de literatura lê o Mein Kampf).

“Alegoria do Engano”, por Lorenzo Lippi, 1650

Poderia pensar-se que a pós-verdade teria maior facilidade em prosperar na Alemanha da República de Weimar e do III Reich, em que o acesso do cidadão médio à informação era limitado e em que a máquina de propaganda nazi estava muito à frente do seu tempo, mas a situação não é melhor na era da Internet. Por um lado, o pós-modernismo disseminou a praga do relativismo ontológico (consubstanciado na asinina proclamação “tudo é relativo”), por outro a Internet, que pode ser uma poderosa ferramenta para dilatar o espírito de quem possui uma natureza inquisitiva e não-preconceituosa, tem efeito oposto em quem tem espírito fechado e predisposição para o fanatismo, pois permite-lhe que apenas comunique com as suas almas gémeas, seja em que ponto do planeta vivam, e assim consolide os seus preconceitos e aperfeiçoe as suas teorias conspirativas, sem nunca ser exposto a ideias e factos que contradigam as suas crenças.

Os algoritmos da Internet também ajudam: “cada vez mais, aquilo que sabemos e aquilo a que estamos expostos é moldado por algoritmos de personalização, que procuram escolher para nós, a partir do manancial de conteúdos da Internet, só aquilo que consideram mais provável que nos suscite uma reacção, apelando ao envolvimento e à emoção mais do que à verdade propriamente dita” (O’Reilly).

Voltando ao estudo dos investigadores do MIT, se a culpa da propagação preferencial de notícias falsas fosse dos bots, poderiam fazer-se correcções tecnológicas que anulassem a sua influência. Não sendo, o único conselho prático que Deb Roy foi capaz de fornecer foi “Pense antes de retweetar”. Ora, como Roy deveria saber melhor do que ninguém, o Twitter é, por excelência, o meio usado para comentar o facelifting de uma actriz de uma série televisiva, lamentar a dissolução de uma boys band, exultar com a vitória da selecção nacional de futebol, anunciar que se começou uma dieta sem glúten ou queixar-se de que os novos ténis causaram uma bolha num pé que obrigaram a abreviar o running matinal – não para pensar. Nem foi concebido para isso, como pode depreender-se do limite de extensão imposto às suas mensagens (140 caracteres inicialmente, 280, desde 2017).

“Alegoria do Tempo desvelando a Verdade” (que, por sua vez, retira a máscara à Mentira), por Jean-François de Troy, 1733

O Grande Casino Financeiro

“Entre o final da II Guerra Mundial e 1968, o salário mínimo acompanhou de perto o crescimento médio da produtividade. No entanto, desde 1968, o crescimento da produtividade ultrapassou largamente o salário mínimo. Se o salário mínimo tivesse continuado a acompanhar a produtividade média após 1968 teria atingido 21.72 dólares à hora em 2012” (John Schmitt, citado por O’Reilly). Ora, o salário médio do operário industrial norte-americano era, em Julho de 2018, de 10.83 dólares/hora. Quem ficou então com a maior parte dos proventos do acréscimo de produtividade? Os accionistas.

E, se do ponto de vista dos accionistas, é desejável que os trabalhadores sejam mal pagos, melhor ainda é que sejam eliminados. É por isso que as acções das empresas sobem quando estas anunciam “restruturações” (um eufemismo para despedimentos em massa) ou quando ocorrem fusões, pois estas pressupõem que a nova estrutura daí resultante eliminará “redundâncias” – as funções antes desempenhadas pela secção de contabilidade da empresa A e pela secção de contabilidade B, cada uma com 50 pessoas, passarão a ser desempenhadas pela secção de contabilidade da empresa AB, com 55 pessoas, até que o progresso tecnológico permita que sejam desempenhadas por apenas cinco pessoas.

“Alegoria da Ganância”, por David Teniers, o Jovem (1610-1690)

Boa parte do avanço tecnológico dos últimos anos tem estado orientado para a substituição de trabalhadores por máquinas, sejam elas robots ou programas de AI (ver Que fazer com toda esta gente supérflua?), para grande regozijo dos accionistas. Claro que daqui decorre um problema para as empresas: é que “os trabalhadores também são clientes e, a menos que recebam uma parcela justa dos resultados, um dia não poderão comprar os produtos da indústria” (O’Reilly).

O’Reilly dá o exemplo dos trabalhadores da mega-empresa retalhista Walmart, que é a maior empregadora do mundo (2.5 milhões de trabalhadores) e a empresa com maiores receitas do mundo (486.000 milhões de dólares). Os seus “trabalhadores ganham tão pouco que precisam da ajuda do Estado para viver”, ajuda essa que custa aos contribuintes norte-americanos 5.000 milhões de dólares por ano. A Walmart nem sequer é a empresa que mais mal paga aos seus trabalhadores e, sobretudo na área do retalho e da fast food, há tantos americanos com salários de miséria que os subsídios do Estado que lhes são destinados (nomeadamente através da Supplemental Nutrition Assistance Program, que distribui os “cupões de alimentos”) somam 153.000 milhões de dólares por ano. Porque haverá uma empresa de “pagar um salário digno se é possível em vez disso utilizar a rede pública de segurança social para colmatar a diferença?”.

Ou seja, os benefícios resultantes desta situação revertem para os accionistas e para os consumidores (uma vez que as empresas aplicam parte dos ganhos de produtividade na redução do preço dos produtos), enquanto os prejuízos são suportados pelos trabalhadores e pelos contribuintes.

“Alegoria da Ganância”, por Egbert van Heemskerck, o Jovem (c.1676-1744)

Para onde vão os ganhos extraordinários dos accionistas? Parte vai para a aquisição de produtos de luxo, cujo mercado é cada vez mais vasto e extravagante. 2017 foi um ano fausto para o grupo LVMH (Louis Vuitton, Moët, Hennessy), que atingiu lucros recorde de 42.600 milhões de dólares (um aumento de 13% face ao ano anterior) e para a Porsche, que vendeu 246.375 veículos, um recorde na sua história. Em 2017, as vendas globais de automóveis de luxo atingiram um valor recorde de 489.000 milhões de dólares, um aumento de 6% face a 2016, e os cruzeiros de luxo aumentaram 14% face a 2016, de acordo com um relatório da consultora Bain & Company.

Evolução do mercado de produtos de luxo, segundo relatório da Bain & Company

Mas como até o milionário mais desvairado é incapaz de conduzir dois Bentleys ou calçar dois pares de sapatos Hermès ao mesmo tempo, ou de jantar duas vezes no mesmo dia no Belcanto, muito do dinheiro vai parar aos mercados financeiros, sobretudo sob a forma de “produtos financeiros que se dedicam a extrair dinheiro da economia e não a criar valor para todos” (O’Reilly).

“A Avareza”, por Albrecht Dürer, 1507

“Os especuladores podem não ser prejudiciais no seu papel de bolhas no fluxo constante de uma empresa. Mas quando uma empresa transforma a bolha num redemoinho de especulação torna-se preocupante. Quando o desenvolvimento do capital de um país se transforma no subproduto das actividades de um casino, o trabalho está provavelmente a ser mal feito”. Estas palavras foram escritas em 1920 por John Maynard Keynes, em Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, e não perderam actualidade num tempo em que “o sector financeiro emprega apenas 4% dos americanos mas absorve mais de 25% de todos os lucros empresariais” e os mercados financeiros estão confiados a algoritmos que controlam as chamadas transacções de alta frequência, que fazem milhares de milhões de dólares mudar de mãos em mili-segundos – “mais de 50% de todos os negócios em bolsa são actualmente realizados por programas informáticos e não por correctores humanos”, lembra O’Reilly.

Michael Lewis, autor de Flash boys: Como os grandes bancos viciaram a bolsa e um grupo de génios descobriu o esquema (Lua de Papel) e de vários outros best-sellers sobre os desmandos do sistema financeiro nos últimos anos, defende que “a bolsa de valores está viciada em benefício de um punhado de pessoas com informação privilegiada […] Está viciada para […] maximizar os lucros de Wall Street, dos bancos, das operações dos corretores de alta frequência, à custa dos investidores comuns”.

“Os trapaceiros”, por Michelangelo da Caravaggio, c.1594

É por isso que O’Reilly pergunta, ironicamente: “Se o lucro é a medida de todas as coisas, porque não gerir os ganhos […] de forma a que a empresa pareça melhor aos investidores do que na realidade é? Porque não realizar, de forma activa, transacções contra os interesses dos clientes, tal como os bancos de investimento começaram a fazer? Porque não mergulhar na fraude declarada, vendendo aos clientes instrumentos financeiros complexos concebidos para fracassar? E, quando fracassam, porque não pedir um resgate aos contribuintes, pois os responsáveis pela regulamentação governamental – em grande parte originários do sistema financeiro – acreditam que este é tão importante para a economia mundial que se tornou intocável?”.

Este Grande Casino Financeiro criou um mundo em que “os americanos nascidos em 1980 [têm] muito menos probabilidade de conseguir uma boa situação financeira do que os seus pais e os nascidos em 1940”, em que “1% da população mundial [possui] actualmente quase metade da riqueza global, e quase todos os rendimentos desde 1980 [foram] para o primeiro décimo desse 1%” (O’Reilly).

“O batoteiro com o ás de paus”, por Georges de La Tour, c.1635

O inimigo já está entre nós

O homem constrói máquinas cada vez mais inteligentes para o auxiliar, mas, quando estas atingem um estádio evolutivo superior, ganham autonomia e passam a agir segundo os seus próprios interesses, relegando os humanos para segundo plano (ou até escravizando-os ou eliminando-os). Numa época em que os computadores e robots estavam ainda num estádio rudimentar, este foi um tema favorito dos escritores de ficção científica – geralmente encarados com escassa consideração pela cultura high brow – mas passou a ser levado a sério a partir do momento em que o computador Deep Blue derrotou o campeão de xadrez Garry Kasparov, em 1997, e, mais ainda, quando, em 2016, o campeão de go (um jogo de tabuleiro de origem chinesa) Lee Sedol foi derrotado pelo AlphaGo, um programa de computador que aprendeu a jogar go a partir dos registos de jogos entre humanos, através de um processo conhecido como deep learning.

Têm surgido cada vez mais vozes autorizadas a alertar para os riscos da inteligência artificial (AI) e (surpreendentemente) até Elon Musk, milionário das novas tecnologias (fundador e dono da Tesla e da SpaceX), afirmou, em 2017, que “a AI é um risco fundamental para a existência da civilização humana”.

[Elon Musk numa conversa com Brian Sandoval, governador do Nevada, num encontro da Associação Nacional de Governadores, em Rhode Island, 15.07.18]

https://youtu.be/fJ2T5FsUI6c

O’Reilly crê que não é necessário que a AI se desenvolva mais e ganhe auto-consciência ou vontade própria, um estádio de desenvolvimento que alguns peritos em AI dizem estar ainda longe ou que poderá nunca vir a ser atingido: “Estamos já sob o domínio de uma enorme máquina que alcança o mundo inteiro e que, devido a erros no seu programa inicial, desenvolveu um desdém pelos seres humanos, trabalha para os tornar irrelevantes e resiste a todas as tentativas para a colocar de novo sob controlo. Ainda não é inteligente ou autónoma e ainda é dependente da sua parceria com os seres humanos, mas todos os dias se torna mais poderosa e mais independente. Estamos envolvidos num combate pela alma desta máquina e estamos a ser derrotados. Os sistemas que foram criados para nos servir já não o fazem e não sabemos como os fazer parar”.

Uma revolta robótica na ilustração de Johnny Bruck para a capa do romance de ficção científica de 1962, The emperor of New York, por W.W. Shols

A “máquina” a que O’Reilly se refere não é um super-computador decidido a desencadear uma guerra nuclear, nem um robot descontrolado convertido em serial killer, é a aliança entre ganância humana e inteligência artificial que tomou conta dos mercados: “Sim, a velocidade das transacções [financeiras] aumentou e um ser humano que não seja auxiliado por uma máquina torna-se numa presa e não num predador. Sim, o mercado é cada vez mais constituído por derivados financeiros complexos, que nenhum ser humano pode verdadeiramente compreender”.

Todavia, esta situação não foi imposta aos humanos por “robôs hostis”, resultou de escolhas feitas por empresários, políticos e legisladores, que fizeram com que “o ideal de maximizar os lucros, e não a prosperidade partilhada, [transbordasse] dos mercados financeiros e [moldasse] toda a nossa sociedade”.

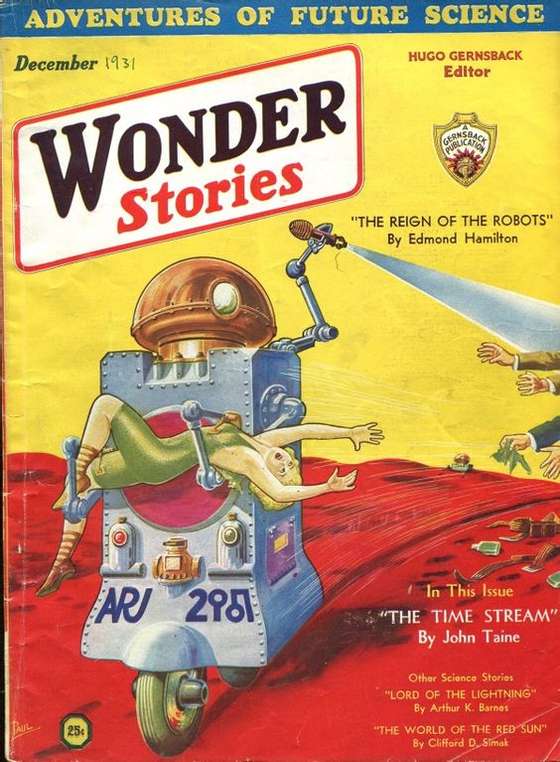

Capa da revista Wonder Stories de Dezembro de 1931, com ilustração alusiva ao conto “The reign of the robots”, de Edmond Hamilton

O’Reilly realça, como muitos autores já fizeram antes dele, que muitos dos problemas que hoje enfrentamos decorrem “de o sistema financeiro ter deixado de servir a economia real e ter passado a servir-se sobretudo a si próprio” (Rana Foroohar, em Makers and takers). “O mercado financeiro, que já foi uma ferramenta útil para a troca de bens e serviços entre seres humanos, passou a dominá-los. Pior ainda, domina todas as outras inteligências colectivas. O Google, o Facebook, a Amazon, o Twitter, a Uber, a Airbnb e todas as outras empresas unicórnio que moldam o nosso futuro estão sob o seu domínio tanto quanto cada um de nós. É esta inteligência artificial híbrida actual, e não uma suposta super-inteligência artificial futura, que temos de controlar” (O’Reilly).

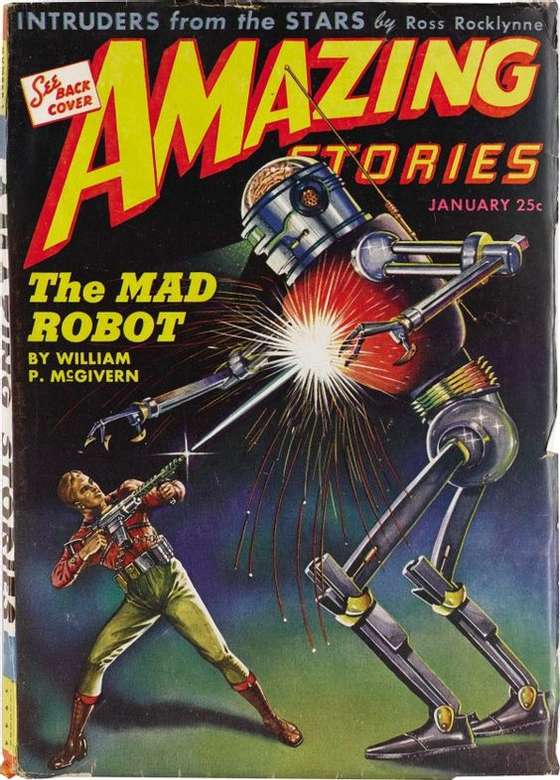

Capa da revista Wonder Stories de Janeiro de 1944, com ilustração alusiva ao conto “The mad robot”, de William McGovern

Este é o ponto fulcral do livro de O’Reilly: enquanto nos inquietamos perante o risco futuro para a sociedade que decorre de eventuais avanços extraordinário na AI (que poderão nunca sair do domínio da fantasia), a AI que existe hoje e na qual delegamos cada vez mais responsabilidades já molda a nossa vida e fá-lo de maneira tão completa e insidiosa que nem damos por ela e cremos que o mundo que temos é o único possível e é o resultado de uma evolução natural e inelutável.

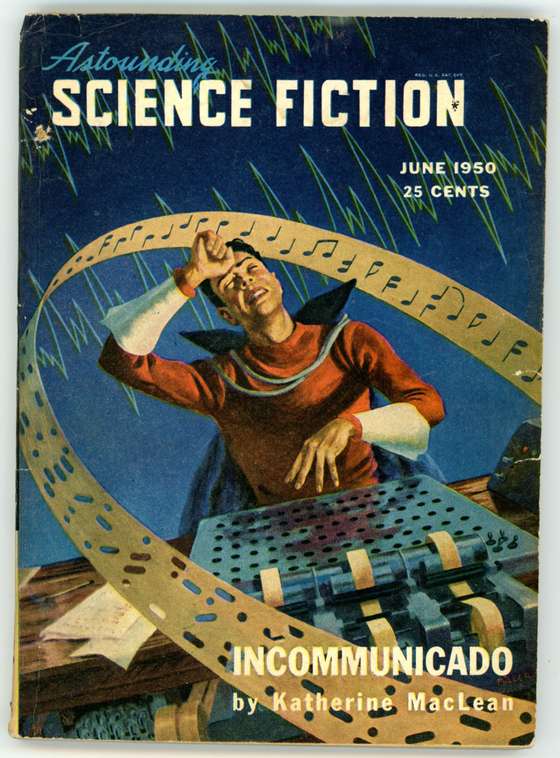

Capa da revista Astounding Science Fiction de Junho de 1950, ilustração de Ron Miller

O Mark e outros amigos

Como O’Reilly convive com o quem-é-quem de Silicon Valley, está inclinado a fazer apreciações favoráveis da personalidade e propósitos das suas figuras cimeiras. Assim, Elon Musk é apresentado como um benemérito que “pretende reinventar a infra-estrutura energética mundial, construir novas formas de transporte e instalar seres humanos em Marte”, em contraponto com os malvados que “estão simplesmente a utilizar a tecnologia para reduzir custos e aumentar a cotação das suas acções”.

Para alguém tão focado no bem-estar da humanidade, Musk é desconfortavelmente rico – 20.800 milhões de dólares, n.º 53 na lista de bilionários da Forbes – e os cidadãos comuns poderão pensar que ele é apenas um fabricante de automóveis de luxo (não é por serem eléctricos e, supostamente, “ecológicos” que deixam de ser de luxo), com propensão para o exibicionismo, para o narcisismo, para a megalomania e para a fantasia (os seus planos de colonização do espaço carecem de fundamento científico), possuidor de um carácter irascível e quezilento (como atestam as polémicas fúteis em que se tem envolvido no Twitter) e nem sempre coerente (tem financiado políticos e grupos republicanos cujas posições em termos de ambiente contradizem as preocupações ambientais que Musk exprime publicamente).

Quanto ao tão propalado “visionarismo” de Musk, parece estar cada vez mais turvo e vacilante, com alguns dos principais investidores na Tesla e na SpaceX a começar a duvidar da viabilidade destes negócios, com a justiça americana a investigar Musk por suspeitas de fraude (ver Justiça investiga Tesla após tweet de Elon Musk) e a forçar a sua saída da liderança da Tesla (ver Elon Musk abandona presidência do conselho de administração da Tesla) e com o surgimento de indícios preocupantes sobre a saúde financeira da Tesla (ver O mistério dos carros estacionados da Tesla). Mas poderia começar por questionar-se a “visão” de construir um futuro de transportes sustentáveis através da comercialização de automóveis cujos modelos actualmente disponíveis custam entre 68.000 e 138.00 dólares e cujo anunciado modelo “económico” (o Tesla 3), que se previa que fosse custar 35.000 dólares, irá afinal atingir os 78.000 – é o equivalente a pretender acabar com a fome no mundo comercializando caviar.

Mas tudo isto são, claro, impressões superficiais de quem nunca tomou pequeno-almoço com Musk na sua mansão de Bel Air e, portanto, desconhece a sua verdadeira (e abnegada) natureza.

Mark Zuckerberg – a quem O’Reilly por vezes se refere apenas como “Mark” – é outro anjo, cujo “objectivo de tornar o Facebook numa plataforma neutra, através da qual os seus utilizadores se possam interligar e partilhar é sentido de uma forma profunda”. Eis uma descrição capaz de comover os maledicentes que acham que Zuckerberg é um oportunista que se fez bilionário com a publicidade gerada por uma plataforma digital cujos conteúdos são gerados gratuitamente pelos seus incautos utilizadores (como já alguém disse, “se estás a usar algo sem pagar é porque o produto és tu”).

Pode invocar-se como explicação para esta candura de O’Reilly face ao Facebook o facto de o livro ter sido publicado antes da erupção, em Março de 2018, do escândalo da Cambridge Analytica, empresa que obteve dados colhidos junto de 87 milhões de utilizadores do Facebook, supostamente para “fins académicos”, mas que na realidade foram usados para influenciar (ou, pelo menos, tentar influenciar) eleições em vários países (nomeadamente a eleição de Donald Trump).

Alexander Nix, CEO da Cambridge Analytica, na Web Summit 2017, em Lisboa. Nix foi afastado em Março de 2018, quando foram revelados vídeos em que se bazofiava de ter manipulado duas centenas de processos eleitorais em todo o mundo

Zuckerberg, que foi chamado a explicar-se sobre as relações do Facebook com a Cambridge Analytica, tem vindo sempre a alegar que a Cambridge Analytica actuou à revelia do Facebook (uma “quebra de confiança”, nas palavras do comunicado do Facebook), mas, mesmo que seja verdade, é difícil não ficar preocupado com o tremendo potencial de manipulação encerrado nesta rede (dita) social e com o comportamento evasivo e pouco transparente que o Facebook começou por assumir quando a moscambilha da Cambridge Analytica foi exposta.

[A quem não tenha tempo para ver os 19 minutos desta reportagem sobre a Cambridge Analytica, sugere-se que se avance até aos 5’00 para ver como Mark Turnbull e Alex Tayler, dois quadros de topo da empresa, explicam a um potencial cliente o seu modus operandi e se vangloriam do poder para ditar resultados eleitorais]

Zuckerberg tem vindo a desdobrar-se em desculpas públicas pelo caso Cambridge Analytica, mas continuam a surgir notícias que atestam que o apetite do Facebook para se intrometer na vidas das pessoas e colher dados sobre elas é insaciável (no início de Julho ficámos a saber que Facebook patenteia tecnologia que ouve as pessoas que estão a ver televisão). O Facebook não é uma “plataforma neutra”, é moldado por interesses comerciais e pelos desígnios de Zuckerberg. Alguns desses desígnios serão inconfessáveis, mas para que fiquemos preocupados bastam aqueles que Zuckerberg tem vindo a tornar públicos – é o caso da sua equívoca concepção de “transparência” contida na célebre proclamação de que “ao dar às pessoas o poder de partilhar, estamos a tornar o mundo mais transparente”. A 1 de Maio de 2018 Zuckerberg anunciou que o Facebook iria brevemente incluir um serviço de encontros amorosos: “Há 200 milhões de pessoas no Facebook que se identificam como solteiras, pelo que é claro que alguma coisa deve ser feita”. Ou seja, não bastava já que Zuckerberg aspirasse a ser o Grande Irmão, agora ambiciona ser também a Grande Tia.

[Mark Zuckerberg anuncia a entrada do Facebook no ramo da alcoviteirice – mas adverte que o propósito destas novas funcionalidades é nobre e casto: não é para sexo ocasional, é “para construir relacionamentos duradouros e verdadeiros”]

No manifesto Building global community, de 2017, Zuckerberg lamentou que “nas últimas décadas tem havido um declínio acentuado na importante infra-estrutura das comunidades locais”, uma preocupação paradoxal (ou hipócrita) vinda do criador de uma rede (dita) social que faz com que os seus utilizadores troquem as interacções reais com a sua comunidade local (e com os seus vizinhos e até com a sua família) em favor de interacções virtuais e superficiais com uma difusa e remota constelação de “amigos” que, em última análise, podem não passar de entidades fantasmagóricas criadas por bots ou por adolescentes macedónios pagos pelos serviços secretos russos.

Não faltam, pois, motivos para incluir Zuckerberg entre as personalidades mais poderosas e perigosas do planeta; todavia, é justo reconhecer que o poder e perigo do Facebook resultam de as pessoas nele exporem a sua privacidade, consciente e voluntariamente.

É também muito discutível a perspectiva de O’Reilly de que o Google e as outras mega-empresas da economia digital estejam sob o domínio do monstro bicéfalo da AI e das finanças internacionais, e que estarão, perante ele, tão indefesas, impotentes e inocentes como o cidadão comum. Pelo contrário, o Google & C.ª são os agentes mais poderosos e activos ao serviço do “monstro” e os seus principais beneficiários e a prova disso é que estas empresas têm colhido fabulosos lucros e os seus proprietários passaram de cidadãos obscuros a bilionários em poucos anos. Basta consultar os 20 primeiros lugares da lista da Forbes dos mais ricos de 2018 (valores em milhões de dólares):

n.º 01 Jeff Bezos (Amazon) 112.000

n.º 05 Mark Zuckerberg (Facebook) 71.000

n.º 12 Larry Page (Google) 48.800

n.º 13 Sergey Brin (Google) 47.500

n.º 17 Ma Huateng (WeChat) 42.200

n.º 20 Jack Ma (Alibaba) 39.000

Estimativa da evolução da fortuna de Jeff Bezos, de acordo com a revista Forbes (em milhares de milhões de dólares)

O mago financeiro Warren Buffett (Berkshire Hathaway) surge em 3.º, mas é preciso chegar ao lugar n.º 26 para encontrar o representante seguinte desse sector – Joseph Safra (Banco Safra), o que leva a concluir que a Amazon, o Facebook, o Google e similares estão a safar-se melhor do que aqueles que (supostamente) os dominam.

E falta notar que parte dos lucros fabulosos destas “vítimas” são obtidos através de um “planeamento fiscal agressivo” (eufemismo para evasão fiscal dentro dos parâmetros permitidos pela lei) conseguido através de labirínticas redes de holdings e paraísos fiscais e benefícios e isenções concedidas por governos aliciados com promessas de novos postos de trabalho na área das novas tecnologias e que permite a estas empresas pagar uma taxa de imposto absurdamente baixa. Sobre isto, O’Reilly não diz uma palavra.

O oráculo vesgo de Silicon Valley

Como será o futuro e porque depende de nós é uma leitura instrutiva e apresenta pontos de vista inovadores, mas enferma de vários problemas. Um é o de autor conferir a si próprio um protagonismo excessivo: figura-se repetidamente a distribuir conselhos a gurus da Nova Economia e a tomar o pequeno-almoço com líderes empresariais e a jantar com assessores do Presidente dos EUA, reivindica crédito em inovações pioneiras e percepções de realidades e identificação de problemas antes de toda a gente. Mesmo não pondo em causa a veracidade destas reivindicações, um pouco de modéstia tornaria a leitura menos irritante.

Não menos irritante é que as considerações pertinentes convivam ao longo do livro com banalidades com pretensão a sabedoria profunda: “O dinheiro é como a gasolina num automóvel – precisamos de estar atentos ou acabamos na berma da estrada – mas uma empresa próspera ou uma vida bem vivida não é uma ronda pelas bombas de gasolina”; ou “Se pretendemos um futuro centrado no ser humano devemos apoiar empresas que demonstram ter valores centrados no ser humano”.

A banalidade desliza numa ocasião para a pura estultícia. Acontece na pg. 411: “É profundamente lamentável que os seres humanos tenham tanta dificuldade em antecipar o futuro” (no lugar do falso amigo “antecipar” leia-se “prever”, caso contrário a frase é ainda mais absurda). Serão as outras espécies mais dotadas para a futurologia? É verdade que a televisão alemã apresentou o polvo Paul como um áugure fiável dos resultados dos encontros do Campeonato do Mundo de Futebol de 2010 e que o gato Aquiles foi escolhido como bruxo do Campeonato de 2018…

Bastaria O’Reilly reler o que escreveu para encontrar na pg. 478 a resposta, banalíssima mas irrebatível, à sandice da pg. 411: “O futuro é basicamente incerto. Por mais que nos esforcemos por cartografar o futuro ficaremos surpreendidos”.

Licurgo consultando a Pitonisa, por Eugéne Delacroix, c.1835-45. A Pitonisa, sacerdotisa do Templo de Apolo, em Delfos, tinha a fama de ser o mais fiável oráculo da Grécia Clássica

A última centena de páginas do livro é consagrada às visões de futuro de O’Reilly, que, sem que se perceba como, passa do diagnóstico sombrio do nosso tempo para uma visão radiosa do amanhã.

O’Reilly é um entusiasta do rendimento básico universal, mas não explica de onde virá o dinheiro para o sustentar. É verdade que a automatização e outros progressos tecnológicos têm vindo a aumentar a riqueza dos países, mas, como o próprio O’Reilly aponta noutros trechos do livro, essa riqueza está cada vez mais mal distribuída.

Não serão certamente as grandes empresas que recusam pagar mais do que salários de miséria aos seus próprios trabalhadores e se socorrem de todos os subterfúgios para fugir ao cumprimento das suas obrigações fiscais que irão abrir mão dos seus lucros para subsidiar indiscriminadamente todos os cidadãos. E são precisamente os gigantes da “nova economia” os que estão menos dispostos estão a pagar impostos e usam as suas formidáveis equipas de advogados e especialistas em questões fiscais para obter uma situação de privilégio: proporcionalmente ao volume de negócios, a Amazon UK paga 11 vezes menos impostos do que uma típica livraria do Reino Unido; a Irlanda é conhecida por oferecer condições fiscais muito vantajosas às empresas, mas enquanto estas são taxadas a 12.5% a Apple, que domiciliou na Irlanda as suas operações europeias, conseguiu em 2014 pagar apenas 0.005%. No início de 2018, um estudo da Bloomberg revelou que, através de um engenhoso esquema de “planeamento fiscal” que envolve subsidiárias na Irlanda e Holanda e um empresa de fachada nas Bermudas, a Google conseguiu, em 2016, “poupar” 16.000 milhões de euros em impostos.

Praia nas Bermudas: Seja onde for no planeta que as receitas sejam geradas, estas tendem a migrar para ilhas rodeadas de águas mornas e de cor verde-esmeralda

Quanto ao Estado, confrontado com o aumento da esperança média de vida dos seus cidadãos, com o crescimento astronómico do custo dos cuidados de saúde de uma população envelhecida e a diminuição da percentagem de população em idade activa, vê-se aflito para cumprir as suas obrigações básicas (nomeadamente sustentar a Segurança Social e o sistema público de saúde), apesar de empurrar para diante a idade de reforma e de espremer o cidadão médio através de uma máquina fiscal com tiques de Grande Irmão, para tentar compensar os impostos que não consegue cobrar ao Grande Capital. Como poderá este Estado que não é capaz de garantir o pagamento as futuras pensões de reforma aos trabalhadores que estão hoje na casa dos 20-30 anos distribuir um rendimento básico por todos os cidadãos, independentemente de trabalharem ou não?

O’Reilly vaticina também um futuro sorridente para as actividades criativas. “Mozart tinha o Imperador Romano Germânico [sic] como mecenas; o Kickstarter, o GoFundMe e o Patreon alargam essa oportunidade a milhões de pessoas comuns”. Mozart é um exemplo infeliz, pois o mecenato do imperador José II foi apenas pontual e o compositor viveu quase sempre em apuros financeiros e morreu crivado de dívidas (embora tivesse recorrido regularmente a um precursor do crowdfunding – os concertos por subscrição). Por outro lado, os ricos do nosso tempo retiraram-se do mecenato artístico (ver Os artistas vivem do ar?: A história do apoio às artes ao longo de 20 séculos) e é por isso que os artistas se vêem obrigados a recorrer ao crowdfunding.

Quem precisa de José II – aqui num retrato de 1775 por Anton von Maron – quando se tem o Kickstarter?

Impulsionado pelas aquisições dos milionários (movidas não por um requintado gosto pessoal mas por uma intenção especulativa), o mundo das artes plásticas move cada vez mais dinheiro, mas apenas enriquece um número limitado de artistas e galeristas. Na música, as plataformas da Internet que O’Reilly tanto exalta trouxeram a fama à escala planetária para um número restrito de artistas, de forte apelo comercial e escasso valor artístico, e a proletarização de todos os outros.

Curvemo-nos perante o novo deus: a atenção online

Começa a suspeitar-se de que O’Reilly – como a maioria dos gurus da gestão e futurólogos que anunciam saber o caminho para fora do labirinto em que estamos – tem escassa conexão com a realidade quando escreve que o Facebook, o Google e similares geraram “novas oportunidades para os profissionais dos media”. O facto de 1) o Google e outras plataformas digitais disponibilizarem gratuitamente as notícias produzidas pelos media tradicionais, de 2) cada vez mais pessoas obterem a sua informação sobre a actualidade a partir das redes (ditas) sociais e de 3) os anunciantes estarem a migrar para o Google e para o Facebook, abandonando os media tradicionais, são as principais ameaças à sustentabilidade dos media tradicionais e têm lançado no desemprego inúmeros profissionais dos media. Os jornais, em particular, vivem um estrangulamento crescente e embora todos os empresários, editores e peritos do sector tenham vindo a repetir incessantemente, nos últimos 15 anos, que “é preciso encontrar um novo modelo de negócio”, ainda ninguém conseguiu apresentar uma solução viável, É provável que, quando as esferográficas começaram a difundir-se, também os fabricantes de papel mata-borrão se tenham reunido e proclamado enfaticamente que “é preciso encontrar um novo modelo de negócio”.

Evolução das receitas das vendas da edição impressa (vermelho) e das assinaturas online (azul) dos jornais norte-americanos, em milhares de milhões de dólares (corrigidos do efeito da inflação)

Igualmente insensato é o entusiasmo de O’Reilly com os “empregos remunerados para um número crescente de criadores de media” que estão a ser criados pelas redes (ditas) sociais. O’Reilly parece crer que no futuro todos seremos YouTubers com um milhão de visualizações por mês, ou vloggers de moda com centenas de milhar de seguidores, ou que teremos “ganhos de seis dígitos por jogar vídeojogos”.

[Zoella, com 12 milhões de seguidores no YouTube e mil milhões de visionamentos, é uma das mais populares fashion vloggers: lifestyle, consumismo, frivolidade, alienação e vulgaridade são os eixos de um dos mais prósperos “modelos de negócio” dos novos media digitais]

Inflamado pelas suas visões miríficas deste Admirável Mundo Novo, O’Reilly considera que o dinheiro tradicional já não é adequado para exprimir esse precioso recurso do século XXI que é a atenção online e sugere que os likes do Facebook poderão ser os primeiros protótipos da moeda do futuro.

Quando os likes do Facebook forem moeda corrente, a única música que será composta será aquela que corresponder ao mínimo denominador comum do gosto do público (e o resultado estará mais distante de Le nozze di Figaro do que de “Gangnam Style”, o primeiro vídeo do YouTube a registar 1000 milhões de visionamentos); os únicos filmes que serão rodados estarão muito mais próximos da alarvidade adolescente de PewDiePie (o YouTuber mais popular, cujo canal registava 63 milhões de subscritores em Junho de 2018) do que da melancólica poesia de Fellini; e as únicas notícias que serão escritas serão aquelas que correspondam àquilo que os leitores quererão ler.

E quando a atenção online for o critério para reger a sociedade, fazer escolhas e determinar o nosso futuro comum, a insinuação meio-provocatória-meio-pueril de Donald Trump a Marcelo Rebelo de Sousa que dava a entender que este ele seria derrotado numas eleições presidenciais em que defrontasse Cristiano Ronaldo, revelar-se-ia plenamente fundada: afinal, nas 10 contas de Instagram portuguesas com maior número de seguidores, Cristiano Ronaldo lidera destacado, seguido por oito outros futebolistas e treinadores de futebol e Sara Sampaio.