A Constituição de 1976 da República Portuguesa nunca foi uma constituição feliz. De facto, pouco do articulado original deixou de ser retocado e rescrito. Houve sete revisões constitucionais em 23 anos, entre 1982 e 2005. Poderemos chamar “lei fundamental” a um texto legal que está sempre a mudar? Ou deveríamos pensar em termos de “processo constitucional”, em vez de “constituição”? E o que significa este processo? Clausewitz chamou à diplomacia a continuação da guerra por outros meios. A constituição portuguesa foi isso durante demasiado tempo: uma guerra civil por outros meios.

Uma simples chancela democrática

A eleição de uma “Assembleia Nacional Constituinte”, para que o país pudesse “escolher livremente a sua forma de vida social e política”, foi um dos primeiros compromissos do Movimento das Forças Armadas. Era muito claro: “as grandes reformas de fundo só poderão ser adoptadas no âmbito da futura Assembleia Constituinte”. Na noite de 25 de Abril de 1974, a Junta de Salvação Nacional prometeu até “abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte”. Só que a revolução mudou de natureza ao longo do ano de 1974.

A Junta de Salvação Nacional, presidida pelo general Spinola, a 25 de Abril de 1974: as grandes reformas de fundo só poderiam ser decididas pela Assembleia Constituinte (Keystone/Getty Images)

Durante alguns meses, a política revolucionária assentou no equilíbrio entre os “spinolistas”, à volta do presidente da República, o general Spínola, e a “esquerda militar”, instalada na Comissão Coordenadora do Programa do MFA. Tudo parecia possível. E por isso mesmo, ninguém estava disposto a esperar pela eleição da Assembleia Constituinte, prevista para o ano de 1975. As várias facções seguiram a mesma táctica: por um lado, rodear-se de aplausos na rua, com o amparo de partidos afins; por outro, usar esse ambiente para tentar pré-definir o quadro constitucional antes de qualquer assembleia ser eleita. Os spinolistas foram os primeiro a tentar. Em Julho de 1974, propuseram a eleição imediata do Presidente da República, com uma constituição provisória. Falharam. A iniciativa passou à esquerda militar, que soube usar os confrontos de 28 de Setembro de 1974 e de 11 de Março de 1975 para, em sintonia com o PCP e a extrema-esquerda, tomar conta do governo e impor ao país o facto consumado, não apenas da “descolonização”, mas da última “revolução socialista” na história da Europa.

A prioridade dos partidos não-comunistas consistiu então em convencer a esquerda militar de que o processo democrático nunca seria uma obstrução à revolução socialista. Foi assim que, a 11 de Abril, se dispuseram a assinar a chamada “plataforma de acordo constitucional” com o Conselho da Revolução. Mário Soares classificou-a, anos depois, como uma “acção de pura sobrevivência”. O PS, o PSD (então PPD) e o CDS comprometeram-se, ao lado do PCP, a consagrar constitucionalmente não só o “socialismo”, como, pelo menos durante um período transitório, a direcção do Estado pelos órgãos revolucionários das Forças Armadas – o Conselho da Revolução e a Assembleia do MFA.

Foi a contrapartida para que houvesse eleições. À partida, porém, roubava qualquer relevância à Assembleia Constituinte: esta seria apenas o micro-ondas democrático de uma refeição constitucional pré-preparada pelo poder revolucionário. O seu único papel seria redigir o texto da Constituição e votá-lo. Nem o Presidente da República, nem o Governo Provisório, nem qualquer outro órgão revolucionário lhe tinha de prestar contas. Pelo contrário, parecia haver a intenção de obrigar a Assembleia a prestar-lhes contas a eles: na “plataforma de acordo”, estava também previsto que uma comissão do MFA “impulsionasse o andamento dos trabalhos da constituinte”. Das três constituintes da história portuguesa – além desta, houve as de 1821 e de 1911 –, a de 1975 foi a mais condicionada. Diogo Freitas do Amaral, líder do CDS, não escondeu as dúvidas: “ao iniciar-se a actividade da Constituinte, avolumam-se as incertezas sobre a utilidade da Constituição”.

Uma frente de combate

Acontece, porém, que as eleições de 25 de Abril de 1975 abalaram a relação de forças na revolução. O PS, o PPD e o CDS elegeram 213 dos 250 deputados. O PCP, hegemónico no Estado, nos sindicatos e na comunicação social, em aliança com a facção do MFA que preponderava no governo, surgiu subitamente reduzido a uma pequena minoria: 30 deputados (e mais os cinco deputados do seu desdobramento eleitoral, o MDP). A extrema-esquerda, infiltrada nos quartéis de Lisboa, só elegeu um deputado (pela UDP). As primeiras eleições com sufrágio universal, livres e limpas da história portuguesa animaram deste modo o PS e a direita, e aumentaram as dúvidas de uma parte da esquerda militar em relação ao alinhamento do MFA com o PCP.

Assim, no princípio do Verão de 1975, quando a Assembleia Constituinte se reuniu e começou a funcionar, o MFA estava dividido, os partidos do governo em confronto aberto, ao mesmo tempo que os hotéis começavam a ser inundados de refugiados da guerra civil em Angola, e o desemprego explodia, num ano que iria registar a maior quebra do PIB em Portugal desde a II Guerra Mundial até hoje. A partir de Julho, o país ficou cortado ao meio, com o levantamento popular anti-comunista do norte, que praticamente encurralou a revolução em Lisboa e numa parte do sul. Em Agosto, o “documento dos Nove”, assinado por nove membros do Conselho da Revolução em oposição ao governo de Vasco Gonçalves, resumiu: “Alarga-se, dia a dia, o fosso aberto entre um grupo social extremamente minoritário (parte do proletariado da zona de Lisboa e parte do proletariado alentejano), portador de um certo projecto revolucionário, e praticamente o resto do país, que reage violentamente às mudanças que uma certa «vanguarda revolucionária» pretende impor, sem atender à complexa realidade histórica, social e cultural do povo português”.

Foi neste ambiente que trabalharam os deputados da Assembleia Constituinte. No início, as restrições previstas na “plataforma” pareciam ainda estar em vigor. No seu discurso inaugural, a 2 de Junho de 1975, o Presidente da República, o general Costa Gomes, avisou logo os deputados para o risco de verem a sua obra ultrapassada pelos acontecimentos. Sinistramente, o PCP insinuou que “a Constituição não será o produto exclusivo do nosso trabalho aqui”. Ia a Constituição ser feita na Assembleia, ou na rua, através da “luta de massas”? Os revolucionários não desejavam ficar limitados por um documento escrito, fixo. Preferiam uma “constituição elástica e aberta, compatível com todo e qualquer avanço da revolução”. E de facto, é importante notar que, ao mesmo tempo que os deputados discutiam, os órgãos de poder revolucionário e as facções do MFA continuavam a elaborar “documentos” para-constitucionais, como o Documento Guia da Aliança Povo-MFA (8 de Julho), com directivas sobre a organização do Estado em Portugal. Era como se a Assembleia Constituinte não existisse.

O PCP tentou então não dar muita importância à Assembleia, onde estava numa posição minoritária, que não correspondia àquela que, nesse momento, mantinha no aparelho de Estado, câmaras municipais, meios de comunicação, e antigos organismos corporativos e sindicais. Pelo contrário, PS, PSD e CDS procuraram imediatamente utilizar a Assembleia como caixa de ressonância, sobretudo através das intervenções no período de antes da ordem do dia, para grande escândalo do PCP, cujos deputados repetidamente abandonaram o plenário nessas ocasiões. A discussão dos projectos desenhou a fronteira política: o PS, o PPD e o CDS deram prioridade aos direitos fundamentais, e o PCP e o MDP à organização económica; só o PS, o PPD e o CDS falavam de “pluralismo político”.

Em Julho e em Agosto, quando o PS e o PPD saíram do governo e os Nove foram suspensos do Conselho da Revolução, pareceu possível uma ditadura militar teleguiada pelo PCP. Mas em Setembro, Vasco Gonçalves caiu, o “grupo dos Nove” impôs-se no Conselho da Revolução e o PS e o PSD voltaram em força ao governo (o que desguarneceu a Assembleia de muitos deputados importantes do PS). Os debates na Constituinte tornaram-se então cada vez mais agrestes, porque o PCP, remetido a uma espécie de oposição, passou também a usar o período de antes da ordem do dia para comentar agressivamente a actualidade.

A 12 de Novembro, a Assembleia Constituinte já pareceu ao PCP suficientemente importante para merecer um cerco pelos operários da construção civil. Os deputados do PS, PPD e CDS emigraram então para o Porto, onde se prepararam para assumir os poderes de um parlamento normal e desse modo constituir a base democrática de um novo governo no Norte do país. Não se chegou a tanto. Mas a Assembleia Constituinte, que deveria ter sido apenas a discreta e simples chancela jurídico-democrática da revolução, era agora uma das suas frentes de combate.

Compromisso por justaposição

No Outono de 1975, era claro que a revolução só poderia prosseguir se os revolucionários estivessem dispostos a correr o risco de uma guerra civil. Mas se continuar a revolução implicava uma guerra civil, inverter a marcha, de repente, também. Foi o que pressentiram os vencedores do confronto militar de 25 de Novembro de 1975. Ninguém desejou uma guerra civil. A maioria PS, PSD e CDS na Assembleia aproveitou para se libertar do aparato mais grosseiro da hegemonia dos militares revolucionários, através de um segundo acordo constitucional com o MFA (26 de Fevereiro de 1976), já aliás com um outro sentido: o de vincular as Forças Armadas à garantia do novo regime democrático de partidos, prevenindo golpismos (como o que, em Fevereiro de 1981, ainda sobressaltaria a Espanha democratizada).

Muita coisa mudara entretanto na Assembleia Constituinte. A resistência ao PCP criara uma forte dinâmica contra-revolucionária no país, sobretudo no norte. O PS receou ser ultrapassado pela enorme “viragem à direita”, ao mesmo tempo que o PPD, outra vez liderado por Francisco Sá Carneiro, e o CDS se dispunham agora a disputar um primeiro lugar que, em 1975, haviam deixado ao PS. Multiplicaram-se então os incidentes parlamentares entre o PS e o PPD. Pelo contrário, a UDP apagou-se, e o PCP e o MDP perfilharam um texto constitucional contra o qual haviam votado repetidamente, de modo a aproximarem-se do PS.

As exibições de esquerdismo do PS tornaram-se mais notórias. Recusou, por exemplo, inscrever na constituição a expressão “Estado de Direito”, por lhe parecer demasiado “burguesa”. Não se tratava de uma viragem à esquerda, mas de ressalvar o seu papel de charneira num país dividido. O PS era, de facto, o único partido nacional, com deputados eleitos em quase todos os distritos (menos Angra do Heroísmo e Horta). Combatera o PCP, e como tal tinha beneficiado do voto útil da direita e ainda da cumplicidade da Igreja Católica e das potências ocidentais. Para conservar o seu estatuto de partido acima dos outros partidos, dispôs-se a enfrentar o PPD, como antes enfrentara o PCP. Na Constituinte, desempenhou o papel de mediador. Foi o único partido que votou quase todo o articulado da Constituição.

No texto final, não se fez uma síntese, mas uma justaposição entre os direitos individuais do liberalismo e um programa socialista, entre uma autoridade civil democrática e a tutela do MFA. Em parte, essa amálgama satisfazia o mito de que os portugueses iriam provar ao mundo que era possível compatibilizar uma revolução socialista com o pluralismo democrático. Mas correspondia também à prudência que a nova classe política adquiriu num país dividido, onde as rupturas poderiam degenerar em violência. Era preciso ser tudo, dar garantias a todos, prevenir tudo, como lembrou António Barreto no seu recente artigo no Observador.

Por tudo isso, a Constituição falou não apenas dos direitos, liberdades e garantias, e dos órgãos do poder, mas de tudo o mais, como se, além de Constituição, fosse também um Programa de Governo, um Plano de Fomento, um editorial da imprensa e um discurso de comício eleitoral. No fundo, era sobretudo um pacto, um compromisso. Incluiu tudo, vindo de todo o lado, como num daqueles exercícios surrealistas de “cadavre exquis”. Um sinal da amálgama está em que, tendo os projectos constitucionais apresentados pelos partidos em média 120 artigos cada um, o texto final da Constituição desmultiplicou-se em 312. Quase nada ficou de fora.

A guerra civil, que se evitou nas ruas, assumiu assim, nos anfiteatros do poder, a feição ligeiramente bizantina de uma “querela constitucional”. A sua primeira manifestação esteve, ao longo da votação dos artigos da Constituição, nas declarações de voto com que cada partido procurou fixar o sentido do que estava a votar. O poder pertencia às “classes trabalhadoras”, e o objectivo do Estado era “socializar” a riqueza? Quase todos concordaram. Mas para o PPD, “classes trabalhadoras” eram “todos aqueles que trabalham”, isto é, toda a gente, e “socializar” não queria dizer “estatização da propriedade”. O PS reagiu logo, insistindo que era preciso dar à expressão “o conteúdo que ela efectivamente tem dentro da ideologia marxista”.

Pelo seu lado, o PCP queixou-se amargamente de que, nos artigos sobre “organização económica”, “uns princípios são anulados por outros”. Assim, a apropriação colectiva dos meios de produção no artigo 80 estava em choque com o princípio da liberdade de empresa privada no artigo 85. Para uns, o “socialismo” queria dizer “um sistema assente na apropriação e gestão colectiva planificada da economia”, enquanto para outros, o “socialismo” era perfeitamente compatível com a “permanência da apropriação privada dos meios de produção e a direcção privada do sector económico”. Em suma, tudo na constituição iria depender de quem tivesse força para a interpretar. Como concluiu o cientista Manuel de Lucena em 1978, na prática, “quem estiver ganhando terá a Constituição por si.”

Os usos da Constituição

De facto, a Constituição, discutida por uma assembleia onde predominavam os advogados e redigida por deputados que eram professores das faculdades de direito, não deixou de consolar a gente mais inesperada. Até Marcelo Caetano, exilado no Brasil. Depois de censurar o “carácter marxista da Constituição”, congratulou-se todavia com o facto de a redacção ser “correcta” e a “técnica usada” revelar a “intervenção de juristas treinados na elaboração das leis do regime anterior e doutrinados pelo ensino do direito constitucional”, sobretudo na Faculdade de Direito de Lisboa, aquela em que ele próprio tinha sido professor.

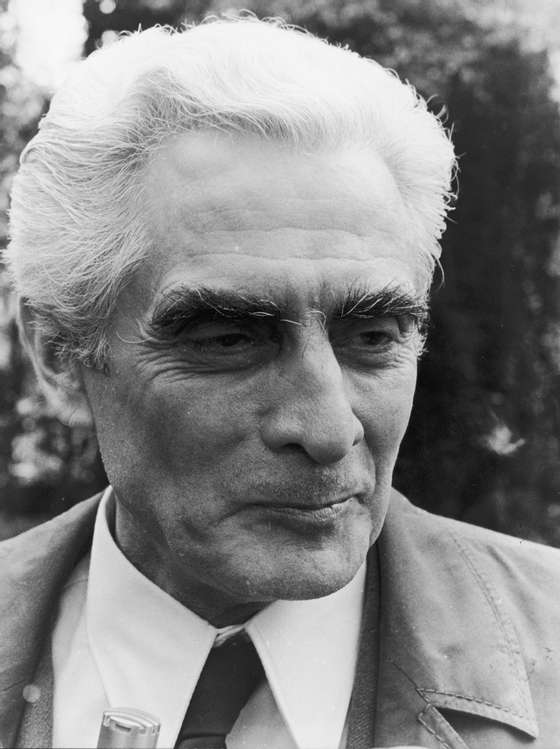

Álvaro Cunhal, líder do PCP: a Constituição “institucionalizou as situações de facto criadas pela luta revolucionária” (M. Valentim/Keystone/Getty Images)

Mas ninguém retirou tanta gratificação da Constituição como Álvaro Cunhal. Tornou-se o seu troféu, a prova de que o PCP não perdera a revolução, ao contrário do que clamava a extrema-esquerda. Afinal, como lembrou ao VIII congresso do seu partido em 1976, a Constituição “institucionalizou”, “em termos gerais”, “as situações de facto criadas pela luta revolucionária” (“nacionalizações, reforma agrária e controle operário”), e o “regime definido na constituição é indicado como fase de transição para o socialismo”. Era uma Constituição feita contra a “direita”. O PCP nunca mais se afastou dessa linha mitológica, apesar de toda a evidência em contrário. Foi fundamental para Cunhal transformar o recuo de Novembro de 1975 numa vitória, e ao mesmo tempo para, durante os anos seguintes, tentar entendimentos com o PS e sobretudo com a Presidência da República e o Conselho da Revolução.

Do outro lado, houve quem lhe começasse a dar razão. Francisco Sá Carneiro, por exemplo. Em Dezembro de 1975, tinha sugerido um referendo para aprovar a Constituição. Em Abril de 1976, tentou, mas sem insistir, levar o PPD a abster-se na votação global do texto constitucional. A partir de 1977, tornou-se mais ousado e assumiu a revisão da Constituição como um objectivo central. O pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia, em 1977, pareceu-lhe legitimar o revisionismo. Para Sá Carneiro, o problema era este: a Constituição impedia a normalização do regime português segundo os padrões da Europa ocidental.

Diogo Freitas do Amaral, Francisco Sá Carneiro e Gonçalo Ribeiro Telles, líderes da Aliança Democrática, 1979-1980.

As posições tinham-se invertido novamente: era agora a direita democrática que sentia desconforto com um texto que, segundo as regras da revisão, seria intocável até 1980, e em que não se poderia mexer sem licença do PS, devido à necessidade de aprovar quaisquer alterações por uma maioria parlamentar qualificada de dois terços dos deputados. Em Janeiro de 1979, em Uma Constituição para os anos 80, Sá Carneiro contrapunha “à rigidez por tantos defendida, uma ampla maleabilidade nos mecanismos de revisão da Constituição”, pois “enclausurar a evolução de uma sociedade no espaço fechado de um texto mais ou menos dogmático é ambicionar o impossível”. Não estava sozinho entre os partidos. Já o CDS, na declaração final de voto em Abril de 1976, declarara que “o povo está acima, e sempre, da Constituição”. Tal como a revolução, também a “contra-revolução” não apreciava o congelamento constitucional da realidade. E a crítica da Constituição rendia popularidade: nas eleições de 25 de Abril de 1976, o único dos quatro grandes partidos que não perdeu votos e, pelo contrário, duplicou a votação foi o CDS, que também tinha sido o único a votar contra a Constituição na sua globalidade (apesar de ter aprovado a maior parte dos seus artigos).

Depois dos operários da construção civil, foi a vez dos intelectuais e comentadores da direita cercarem a Constituição. Alguns especialistas começaram a explorar as analogias entre as Constituições de 1976 e de 1933, com um intuito que os constitucionalistas do PCP logo denunciaram como de “deslegitimação retórica” da Constituição. O PCP agarrava-se agora a um texto cuja elaboração o entusiasmara pouco. Desde 1975, o amor da Constituição identificou sempre os que estavam a perder. Isto só tinha uma explicação: todos entenderam a lei como uma trincheira para ideologias em maré baixa, e uns e outros tentaram aproveitar o carácter supostamente sagrado de uma lei fundamental para preservar ideias e princípios que não se sentiam capazes de defender na rua ou na urna. Foi sempre este o problema da Constituição: ser o último refúgio dos derrotados, e a primeira barreira dos vencedores. Em 1975, ao ser feita, incomodara a esquerda revolucionária; depois de 1976, já feita, irritou a direita democrática.

Mário Soares, líder do PS e primeiro-ministro entre 1976 e 1978, e 1983-1985: “as constituições fazem-se, mais do que se escrevem” (PHILIPPE WOJAZER/AFP/Getty Images)

Perante o esforço de reabrir o debate político através da Constituição, o PS cultivou a máxima ambiguidade possível. Mário Soares em Agosto de 1979, permitiu-se desconfiar de que “um texto legal pudesse constituir, por si só, uma causa da crise profunda” da sociedade portuguesa. Nos governos socialistas de 1976-1978, alguns ministros tinham-se disposto a admitir que a chamada “recuperação económica” iria assentar na iniciativa privada dos cidadãos. Mas poucos queriam reconhecer que essa iniciativa privada pudesse beneficiar de um novo quadro legal. A filosofia do PS consistia, aparentemente, em esperar que a realidade mudasse primeiro, para só depois adaptar a Constituição. Entretanto, explorava-se a hermenêutica constitucional para ir contornando os artigos. De facto, sem qualquer revisão, desde 1977 que a intervenção do Estado regredia. Como diria Mário Soares em Março de 1984, citando Adriano Moreira, “as constituições fazem-se mais do que se escrevem, no sentido de que têm sempre várias leituras possíveis”.

Percebe-se assim melhor o que se passava à direita: a questão não era apenas a de modificar a Constituição, mas a de fazer dessa modificação uma plataforma de reequilibro político da democracia. Em Janeiro de 1979, Sá Carneiro pensava a revisão como o resultado de “uma conciliação apreciável de pontos de vista com os outros partidos democráticos”. Em Dezembro, ganhou as eleições à frente da Aliança Democrática, e protagonizou a primeira transição da oposição para o governo por via eleitoral. Em 1980, perante o veto da Lei de delimitação dos sectores pelo Conselho da Revolução, Sá Carneiro optou por uma táctica de choque. Propôs então o referendo popular para a confirmação de uma revisão aprovada por maioria simples. Foi isso que esteve em questão na eleição presidencial de Dezembro de 1980, como parte do manifesto do candidato da AD, o general Soares Carneiro. Tratava-se de procurar directamente no eleitorado o apoio que não se esperava do PS para uma viragem na vida portuguesa.

A revisão constitucional submetida à lógica dos acordos partidários

Depois da morte de Sá Carneiro, a Aliança Democrática abandonou o confronto. As alterações à Constituição fizeram-se, mas na Assembleia da República, sujeitas à regra da maioria qualificada de dois terços. As revisões passaram, assim, a constituir a base dos acordos entre os dois maiores partidos parlamentares, o PS e o PSD. A lógica dos acordos interpartidários prevaleceu sobre a lógica da emenda constitucional. Por isso, as grandes críticas ao texto constitucional em 1976-1980 não se reflectiram na revisão de 1982. Tinha-se discutido sobretudo a parte económica da Constituição; mas quando se tratou de rever o texto, todos os esforços foram concentrados na parte política, no que dizia respeito aos poderes presidenciais, pouco debatidos até então. Porquê? Porque era essa a base que podia propiciar um acordo entre os líderes da AD e Mário Soares, unidos em conflito contra o Presidente Eanes.

Em Agosto de 1982, foi extinto o Conselho da Revolução e nasceu o Tribunal Constitucional. Em Junho de 1989, acabaram a irreversibilidade das nacionalizações e o monopólio público da televisão, enquanto o Serviço Nacional de Saúde passou a ser apenas “tendencialmente” gratuito. A cada revisão, foi-se esbatendo a linguagem mais castiça do PREC. Nada foi fácil, nada foi rápido. Em 1989, o então primeiro-ministro Cavaco Silva “desabafou” numa reunião com deputados do PSD, que Portugal, por culpa do PS, correra o risco, depois da queda do muro de Berlim, de ser na Europa um dos últimos países com uma Constituição “enviesada em sentido marxista, de pendor estatizante e céptica em relação à economia de mercado”.

Em todas as revisões, o processo de integração europeia justificou geralmente as alterações. A cada passo, evitou-se testar a “legitimidade” da integração à luz da Constituição. Pelo contrário, foi a integração europeia que passou a funcionar como critério para avaliar a adequação da Constituição, como aconteceu com a revisão de 1992, realizada a fim de acolher as transferências de competências do Estado para a União Europeia.

Houve, em 1989, quem tivesse declarado encerrada a “querela constitucional” da democracia portuguesa. Em 1997, porém, ainda se encontrou espaço para mais uma grande revisão: terminou a reserva de certos sectores de actividade a favor do Estado, e diminuiu-se o monopólio partidário da vida pública. Seria um erro interpretar as revisões como um processo cumulativo, visando uma “normalização constitucional”. A dimensão de jogo entre os partidos foi sempre fundamental, facilitada pelo facto de a Constituição ter “constitucionalizado” tantas matérias de governo, que nunca faltaram motivos maiores ou menores de revisão.

Como notou o então presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, no rescaldo da revisão de 1997, as revisões foram geralmente entendidas como “vitórias do PSD”. Ao mesmo tempo, porém, notou que “partido no poder é partido que não gosta de revisão constitucional”. Ora, os exemplos que deu para sustentar essa tese referiam-se a momentos em que PSD estivera no governo: em 1982 e em 1989, teria hesitado perante “o incómodo de mudanças profundas”; em 1994, deixou mesmo “abortar” uma revisão “esboçada”.

As memórias de Cavaco Silva, primeiro-ministro entre 1985 e 1995, permitem perceber melhor o que se passou. Em 1989, a meio do seu primeiro mandato de governo com maioria absoluta, a sua posição era a seguinte: por um lado, estava convicto de que “a revisão da Constituição era uma mudança que, em parte, condicionava o avanço de outras importantes reformas”; por outro lado, discordava de quem, no PSD, pensava que “primeiro, havia que fazer a revisão da Constituição, e só depois avançar com as reformas estruturais”. Cavaco Silva argumentava que, devido à necessidade da maioria de dois terços para fazer aprovar quaisquer alterações, isso entregaria as reformas nas mãos do PS, “o qual não tinha pressa em avançar”.

Aníbal Cavaco Silva, Primeiro-Ministro entre 1985 e 1995: “discrição em matéria de revisão constitucional” (FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

De facto, Cavaco Silva não estava interessado em provocar um confronto ideológico. As “reformas estruturais” podiam ser defendidas como medidas técnicas, exigidas pela modernidade e pela integração europeia. Mas uma revisão constitucional teria sempre uma dimensão ideológica, que o poderia pôr em cheque a ele, mas sobretudo a Vítor Constâncio, o secretário geral do PS entre 1986 e 1989. A sua aposta foi num entendimento directo com Constâncio, em quem reconhecia uma certa irmandade de espírito, em oposição aos “complexos estatizantes” da maior parte do PS. “Daí que”, conforme revela nas memórias, “eu tenha instruído o PSD para que actuasse com alguma discrição em matéria de revisão constitucional, evitando polémicas e discussões na praça pública, de modo a não criar ao PS embaraços que dificultassem os consensos”. Nem se importou que “a comunicação social passasse a ideia de que o PS tinha sido o vencedor nas negociações com o PSD”. Ou seja, a revisão constitucional significou, no fundo, um entendimento entre os dois maiores partidos do regime. Politicamente, foi sempre esse o conteúdo político principal das alterações constitucionais. O “arco da governação” é, também, o “arco da revisão constitucional”.

O grande custo da processo constitucional não esteve apenas nos limites que durante anos impôs à iniciativa dos cidadãos, ou no reconhecimento de “direitos” que o Estado não será talvez capaz de suportar sem subverter a sociedade civil. O pior do processo constitucional foi a tendência para formatar os grandes debates políticos em termos de uma “querela constitucional”, artificialmente desenhada: o PCP, que votou contra todas as revisões, faz de conta que a Constituição é dele, e a direita, que a sujeitou a todas as revisões, que não tem nada a ver com ela, enquanto, no meio, o PS guarda o jogo, defendendo o seu antigo papel de charneira do regime. Ou seja, a Constituição continua a ser simplesmente um tabuleiro de jogo para os grandes partidos.

É possível uma revisão final da Constituição, que tivesse como fim depurá-la de tudo o que possa servir a futuras chicanas partidárias, de modo a que o processo constitucional chegue ao fim, não no sentido da fixação de um texto definitivo, mas no sentido de a vida política deixar de passar, nos seus confrontos e acordos, pela Constituição e suas revisões? Da resposta a essa pergunta depende talvez a garantia de que continuaremos a ter em Portugal uma vida política fundada no confronto pacífico e aberto entre propostas diferentes, sem risco de rupturas de regime.