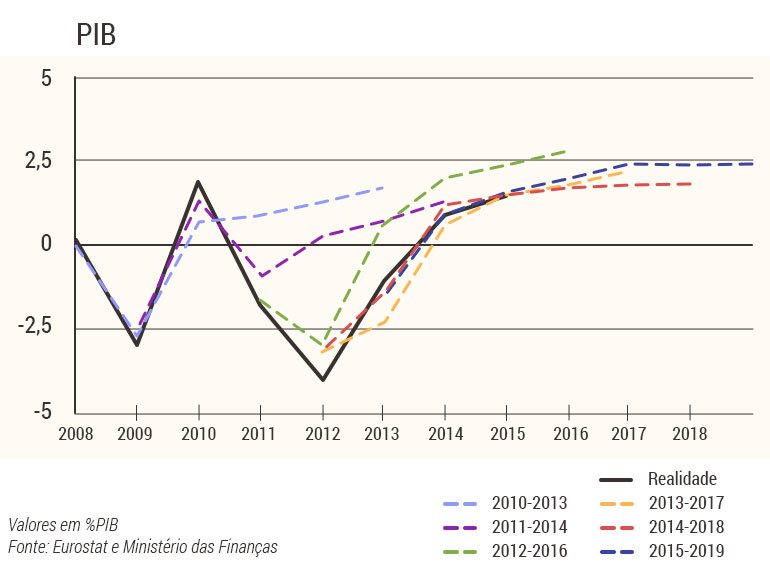

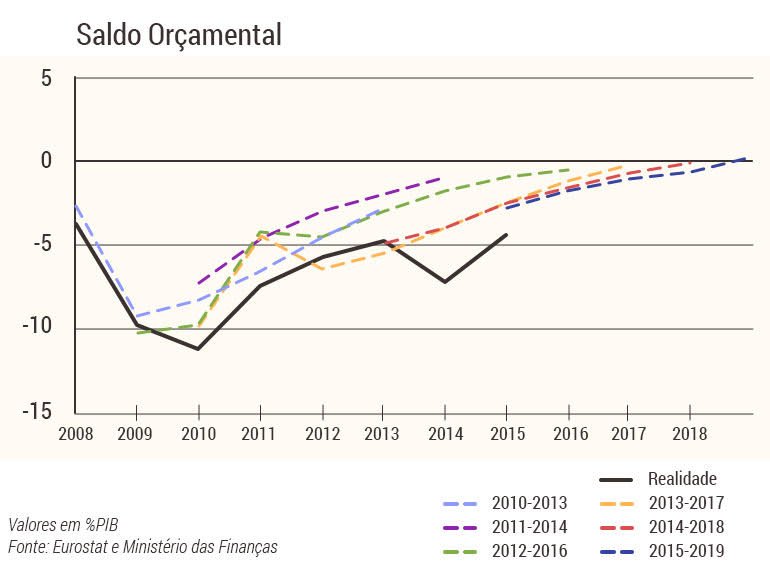

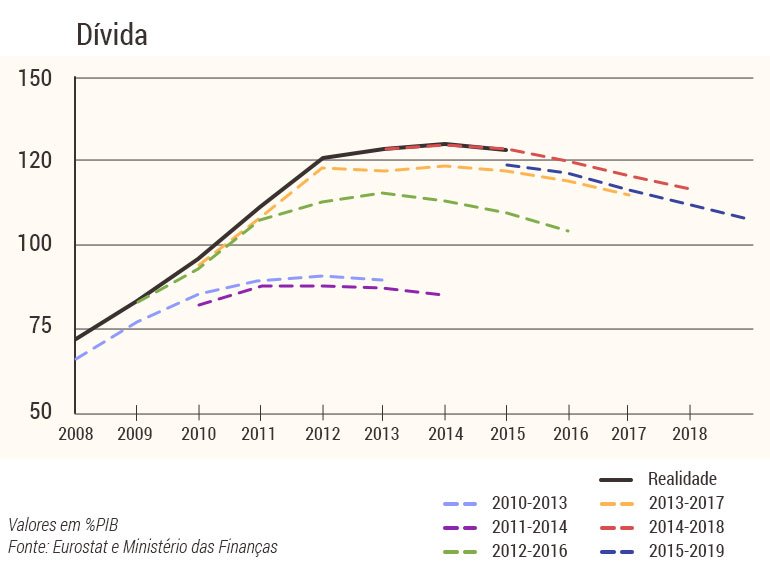

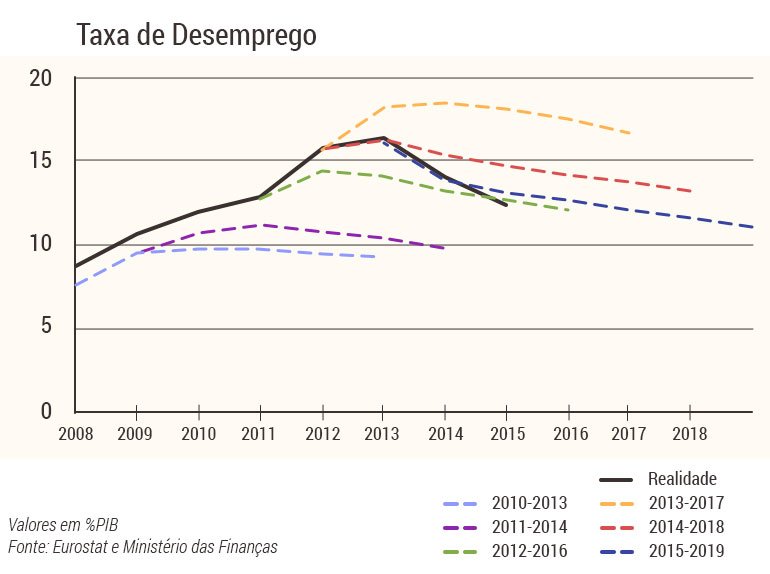

Portugal cresce 2,4%, o que é um belo nível de prosperidade na Europa. O défice é historicamente baixo: apenas 1%, e o objetivo de médio prazo para as finanças públicas está atingido. A dívida está bem abaixo do patamar psicológico dos 120% do PIB e só o mercado de trabalho continua a preocupar os portugueses, com uma taxa de desemprego de 12,7%. Este é o Portugal de 2015, mas não é o país real. Nunca aconteceu. Jamais se concretizou. Mas foi sonhado por um governo: era o que Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar imaginavam em 2012, o annus horribilis do programa da troika.

As metas foram enviadas para Bruxelas. O Governo defendeu-as no Parlamento. Mas no deserto português não cresceu qualquer oásis. Ano após ano, a realidade foi-se revelando de uma teimosia assaz, desmentindo os Programas de Estabilidade, ou de Estabilidade e Crescimento, ou Documentos de Estratégia Orçamental. O nome evoluiu ao sabor das decisões de Bruxelas e da integração de Portugal ora em programas de ajustamento, ora no semestre europeu. Mas as características dos documentos e a sua fraca adesão à realidade mantiveram-se.

Mesmo quando os documentos são preparados num ambiente de excecional pessimismo, como aconteceu em 2012, têm conseguido ser quase sempre demasiado otimistas quando comparados com o que efetivamente se verifica depois. Além disso, raramente incluem a totalidade de medidas que são tomadas para alcançar as metas a que se propõem.

“Teoricamente, os programas de estabilidade deveriam trazer previsões, ou seja, uma tradução fiel do que o Governo pretende alcançar”, diz um ex-secretário de Estado do Orçamento, ao Observador. Mas a prova de que não trazem simples previsões é que os erros cometidos não são nulos: apontam sempre no mesmo sentido, o do otimismo. “Quando assim é, quer dizer que há um enviesamento das previsões”, conclui o mesmo especialista.

“Mesmo para uma pessoa bem-intencionada, previsões a quatro anos seriam sempre falhadas”, reconhece João César das Neves, economista e professor na Católica Lisbon. “Mas não precisavam de ser tão erradas”, frisa.

“O lado político é determinante no momento de traçar as metas”, admite Emanuel dos Santos, ex-secretário de Estado do Governo de Sócrates. E explica como: “A economia depois tenta traçar um quadro consistente face àqueles objetivos.”

Ou seja, é um documento voluntarista, com fraca adesão à realidade. Até porque desde que a crise das dívidas soberanas estalou, entre 2009 e 2010, o escrutínio da Comissão Europeia apertou de tal modo que depois do documento há um verdadeiro ping-pong entre as autoridades portuguesas e as comunitárias.

“Antes de 2009 já havia alguma negociação [com Bruxelas], mas não era tão intensa. A partir daí os países periféricos foram alvo de uma supervisão mais apertada e como têm problemas de financiamento têm de se sujeitar”, conta ainda Emanuel dos Santos.

Um exemplo claro disto aconteceu em 2010, quando o Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado em março deste ano acabou por ser uma primeira versão de uma sucessão de documentos, cada vez com mais medidas e sempre com metas novas. Foram os famosos PEC I, II, III e IV, que começaram com um pedido de desculpas de Pedro Passos Coelho aos portugueses em maio de 2010 e culminaram com a queda do Governo de José Sócrates (ver mais abaixo) em março de 2011.

▲ Passos Coelho, na oposição, apoiou sucessivos PEC's. Sócrates chegou a elogiar a sua "responsabilidade e patriotismo" até que, em março de 2011, o PSD chumbaria o PEC IV levaria à demissão de Sócrates

AFP/Getty Images

Mas há mais. Mesmo quando as metas parecem ter sido cumpridas, os números não se livram de ser revistos mais tarde, para valores muito diferentes, seja porque entram novas empresas públicas nas contas, porque as regras comunitárias mudam, ou até porque se descobrem buracos escondidos.

Por exemplo, em 2007, o défice apurado naquele ano e confirmado na reunião do Ecofin de 2008 foi de 2,6% do PIB. Mas se for hoje ao portal do Instituto Nacional de Estatística, o défice que lá está para 2007 é de 3,7%.

Entre 2008 e 2010, os défices apurados também foram todos revistos, neste caso por causa das dívidas escondidas da Madeira. Estes anos também foram influenciados, posteriormente, por alterações ao perímetro das administrações públicas, bem como às próprias regras de apuramento dos números.

Quanto às medidas previstas nos documentos, essa é “a parte de ficção científica”, ironiza César das Neves. “Já ninguém olha para elas, ninguém acredita no que é previsto sem se estar sob a pressão dos Orçamentos do Estado”, defende, garantindo que esta característica é comum aos diferentes Governos.

E dá o exemplo do memorando da troika. Enquanto Portugal esteve sujeito ao programa de ajustamento negociado com a Comissão Europeia, o FMI e o Banco Central Europeu, deixou de ser obrigado a apresentar programas de estabilidade. Apresentou apenas os Documentos de Estratégia Orçamental. A diferença é que as medidas que tinham de ser tomadas para atingir os objetivos orçamentais estavam todas nas sucessivas atualizações do memorando de entendimento.

Mas mesmo neste caso, em que o compromisso assumido pelo Governo era “mais sério”, lembra César das Neves, “a realidade não foi o que se previu” e muitas das medidas não foram aplicadas.

Pior: acabou por se dar preferência às medidas de impacto rápido e de retorno certo — as mais duras — em detrimento das iniciativas mais estruturais e de retorno incerto. “Quando se chega ao momento em que se identifica o desvio nas contas, ele já aconteceu há alguns meses e por isso há que tomar medidas de retorno certo”, diz um especialista ouvido pelo Observador. “Se propomos cortes nos consumos intermédios, por exemplo, ficamos sempre na dúvida se vão resultar. Não é disso que as autoridades internacionais gostam”, garante a mesma fonte.

Quatro revisões, vários acordos políticos e no final… a queda do Governo

“PEC IV”. A expressão virou sinónimo de queda do Governo, depois de um ano de inúmeros acertos e tensas negociações políticas que foram até ao limite. O acordo era uma exigência para um Governo, o Sócrates II, que saía das eleições sem maioria absoluta. O primeiro Orçamento desse Executivo acabou por ser viabilizado pelo PSD, numa abstenção que a então líder do partido Manuela Ferreira Leite justificou por ter visto “acautelado o essencial das preocupações que o PSD tem sistematicamente manifestado”. Ainda assim, Ferreira Leite avisava querer ver no Programa de Estabilidade e Crescimento medidas para travar “o endividamento dramático do país face ao exterior”.

Em março de 2010 chegou o PEC para o período 2010-2013 e com ele a pressão para que fosse viabilizado (caso os partidos decidissem levá-lo a votos no Parlamento). “O interesse nacional” era invocado no PS, mas não só. De Bruxelas, o presidente da Comissão Europeia Durão Barroso falava num documento “ambicioso mas credível” e isso acabou por surtir efeito, com Ferreira Leite (já de saída da liderança do PSD) a declarar a abstenção, viabilizando o programa.

Os PEC (agora PE) não têm de ir a votos na Assembleia da República, a menos que algum partido o submeta a isso por via de um projeto de resolução. A manobra parlamentar faz com que o documento seja debatido e votado, mas o que sair dessa votação funciona apenas como recomendação ao Governo, não chumba efetivamente o programa. O peso político de um chumbo é que se pode tornar insuportável, o que acabou por acontecer, mas ainda não neste primeiro PEC.

A negociação foi dura, com o Governo de Sócrates a apresentar medidas de contenção da despesa, como por exemplo tetos máximos para as deduções de despesas de saúde, o que significava um agravamento do IRS. “Temi o pior”. Nesse mês de março de 2010, as declarações do ministro das Finanças Teixeira dos Santos mostravam alívio pela posição final do PSD na votação, mas ainda mal adivinhavam o que estaria para acontecer apenas dois meses depois.

▲ Nem com um PEC feito em conjunto com o BCE e a Comissão, Teixeira dos Santos conseguiria evitar o pedido de resgate em abril de 2011

AFP/Getty Images

Nos mês seguinte, Portugal começava a assistir a cortes do rating pelas principais agências de notação financeira. Em maio, muito pressionado pela falta de crença dos mercados na capacidade de recuperação da economia nacional, o Governo avançaria com um novo pacote de austeridade: aumento do IVA, mas também cortes nos salários dos titulares de cargos políticos. Era preciso controlar o défice e estabilizar a imagem do país perante os mercados.

Em setembro, a situação económica agravara-se e tornava a meta de défice para esse ano (7,3%) mais difícil. Com uma pressão adicional, para o ano seguinte a previsão era de 4,6. Foi isso que levou Teixeira dos Santos a deixar sinal de mais um pacote de austeridade (a expressão instalou-se no léxico nacional) na ida ao Parlamento, a poucos dias de apresentar o Orçamento para o ano seguinte. O ministro das Finanças fez duas perguntas: “O PSD diz que recusa impostos mas eu pergunto: Digam onde podemos cortar 4500 milhões de euros na despesa do Estado para atingir esse objetivo?”

A resposta viria no PEC III, cuja apresentação coincidiu com o Orçamento do Estado para 2011 e trouxe mais impostos a subir, salários a descer e pensões congeladas. O PSD voltou a viabilizar, pela terceira vez, o pacote de medidas que foi a votos no Parlamento.

A cadência de revisões da estratégia orçamental do Governo era digna de registo: em seis meses, três novos pacotes de austeridade. Às debilidades económicas evidentes, juntava-se a instabilidade política, e já não só a que era fruto de um Governo sem apoio maioritário no Parlamento. Dentro do Executivo, Sócrates resistia a somar austeridade à austeridade, seguindo o caminho que Bruxelas dava como inevitável. Teixeira dos Santos colocava uma meta que havia de dar que falar: se os juros da dívida atingissem os 7%, o país teria de pedir ajuda externa.

Uma nova pressão que o PSD não mais esqueceu. Passos Coelho negociou o Orçamento para 2011 com o Governo, e fechou um acordo em casa de Eduardo Catroga, o negociador escolhido pelo líder do PSD para o representar à mesa com Teixeira dos Santos. Foram semanas tensas, com avanços e recuos nas negociações e o fumo branco só chegou ao fim de semana, na casa de Catroga na Lapa, com o momento a ser registado por uma fotografia de telemóvel. O conteúdo é que não trazia novidade: nova carga austeritária.

Sócrates não tinha dúvidas. Aquelas medidas eram «suficientes para restaurar a credibilidade do Estado português junto dos agentes financeiros». Mas o início de 2011 não mostrava isso. Bruxelas pressionava com a necessidade de mais medidas que contivessem o défice. Assim, surge o célebre PEC IV.

Os limites às deduções fiscais rejeitados pelo PSD na negociação do OE voltavam para cima da mesa, bem como a revisão das tabelas do IVA. O plano tinha sido articulado com Bruxelas (Comissão Europeia e Banco Central Europeu), apesar de tudo ter acontecido de forma discreta.

A história que se seguiu é amplamente conhecida. A oposição em peso chumbou o PEC, o PSD sentia-se preparado para ir a votos e alterou o comportamento que tivera em relação aos três documentos anteriores. José Sócrates leu no chumbo a insustentabilidade política que dali decorria e apresentou a demissão. À quarta revisão, o Programa de Estabilidade e Crescimento ruiu de vez e não foi sozinho.

Com o PEC se mata, com o PEC se morre

Depois de levar à demissão do Governo de José Sócrates em 2011, o pedido de resgate ao FMI e à UE acabou por tornar o PEC desnecessário. Os países sob resgate deixam de ser obrigados a enviar todos os anos a atualização do PEC para Bruxelas.

No entanto, o Governo deu-lhe outra roupagem e continuou a fazer o mesmo documento. Foi assim que durante o programa de resgate nasceu o DEO — Documento de Estratégia Orçamental. Especialmente nos primeiros anos, o DEO não trazia grandes novidades ou polémica, já que todo o documento era revisto, negociado e elaborado em conjunto com a troika, que ainda produzia documentos a cada nova avaliação, ou seja, a cada três meses, com medidas novas e novas previsões para a economia e para as contas públicas.

Até 2014, o PEC com um nome diferente não foi mais que uma formalidade da qual Portugal até estava dispensado. No entanto, tudo mudou a partir de 2014 e ainda antes da troika sair de Portugal. Depois do Tribunal Constitucional ter chumbado os despedimentos na Função Pública e os cortes de 10% nas pensões, ainda em 2013, o Governo sofria pressão da troika para preparar medidas para garantir o controlo das contas nesse ano e se precavesse contra um novo chumbo do TC dali a poucos meses.

Em abril desse ano, Maria Luís Albuquerque apresentava o seu primeiro DEO como ministra das Finanças, após ter sucedido a Vítor Gaspar. Nesse documento, em vez de avançar com mais cortes, anunciou pela primeira vez a redução, ainda que faseada, dos cortes salariais dos funcionários públicos. A estratégia passava por tentar garantir publicamente que os cortes eram temporários e evitar novo chumbo do TC, num ano em que os cortes salariais tinham sido consideravelmente agravados.

▲ PEC apresentado em 2015 ainda dá dores de cabeça ao PSD da ex-ministra Maria Luís Albuquerque

AFP/Getty Images

Esta reversão, que devolveria 20% ao ano, teria de ser compensada por medidas permanentes, como a criação de um corte definitivo nas pensões, a que chamariam contribuição de sustentabilidade. Também era o caso da Tabela de Remunerações Única e da Tabela de Suplementos, ou o aumento da taxa normal do IVA para 23,25%, medidas que nunca chegaram a ver a luz do dia. Uns meses mais tarde, em agosto, o TC voltava a chumbar os cortes nos salários e nas pensões.

Depois de muitos avisos, o Governo não tinha plano de contingência. Também não quis avançar com medidas de recurso para tapar o buraco, e recuperou apenas os cortes salariais da era Sócrates, que eram menos gravosos que as reduções impostas nesse ano pelas Finanças. Já na parte final do ano, Passos Coelho desistiu de tentar aplicar um corte permanente nas pensões.

A resposta à questão das pensões chegou no PEC de 2015, o primeiro obrigatório depois dos anos da troika. O Governo apresentou um programa próprio de ano de eleições e nele estava uma poupança de 600 milhões de euros em pensões, mas sem medida a acompanhá-lo. Segundo o Governo, esse era o valor que teria de ser conseguido em poupanças, mas como iria para eleições, era uma questão para se discutir depois e por todos os partidos.

Nesse mesmo PEC, Maria Luís Albuquerque apresentou uma lista de reversões de medidas implementadas durante o período mais duro da crise, como era o caso da reversão gradual da sobretaxa de IRS, dos cortes salariais, da taxa sobre o setor energético, a extinção da CES em dois anos e a redução da taxa de IRC, entre outros.

Muitas destas medidas eram para aplicar já depois das eleições, mas o Governo PSD/CDS acabou por não conseguir manter-se no poder para leva o seu plano por diante.

Depois de usarem o PEC IV em 2011 para levar o Governo de José Sócrates à demissão, PSD e CDS-PP passaram a ser atacados pelo PS, que usou os planos do PEC para atacar a coligação durante a campanha eleitoral de 2015. Agora no Governo, os socialistas têm usado o plano (que mantinha alguns cortes mais tempo que o previsto pelo PS) e, em especial, o corte de 600 milhões de euros para fazer fogo contra a direita. Até as previsões para a receita do IVA para este ano desse mesmo PEC têm sido usadas por Mário Centeno para dizer que a coligação estava a preparar mais um aumento de impostos, em resposta a acusações da direita que o orçamento deste ano aumentava a carga fiscal.

E agora, ainda acredita em Programas de Estabilidade? Pelo sim pelo não, é melhor desconfiar.