“Eu assisti à morte do meu avô. Foi uma coisa que não faz ideia. Ele esteve cerca de cinco horas em agonia, já com 83 anos, em agonia… E eu assisti. É como se ele estivesse nas trincheiras. Foi uma coisa, que quem fechasse os olhos, dava a impressão que ele estava naquela noite de nove de abril de 1917 [data da batalha de La Lys]. Chamava por nossa senhora, chamava pelos camaradas, dizia o nome deles. Falava alemão, falava francês. Uma coisa diabólica.”

Gil Santos tinha 20 anos quando o avô, António Pereira dos Santos, morreu.

Há 100 anos, o destino da Europa mudou. O arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado, em Sarajevo, na época parte do Império Austro-Húngaro, juntamente com a mulher, Sofia, por um jovem nacionalista que ambicionava uma Sérvia “maior”. Foi esta a ação que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, na qual Portugal participou. Ruíram impérios, refizeram-se fronteiras. Morreram 8,5 milhões de pessoas entre 1914 e 1918.

Hoje já não existem soldados portugueses vivos para contar a história na primeira pessoa, mas ficaram os descendentes. Estes enfrentam outra batalha: a do tempo. Procuram a memória, respostas, mais detalhes sobre a vida dos seus antepassados, por todos os meios possíveis. Alguns só querem saber se as histórias de fome, de guerra, que passam na família, são verdadeiras, porque o tempo cria uma neblina de incredulidade. Chegam a contactar investigadores para saberem que não estão “doidinhos”, que os seus antepassados passaram mesmo por uma guerra.

Um diário guardado há muito

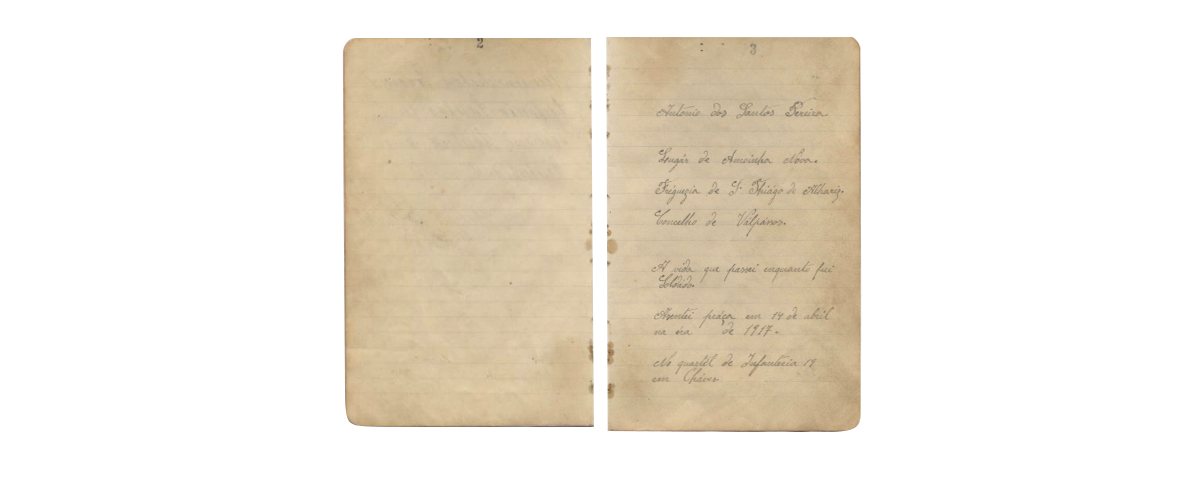

Gil Santos, Afonso da Silva, José Luís Feio e Rodrigo Borges são descendentes de soldados portugueses que lutaram na Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra. Dos quatro, Gil Santos é o que tem mais informação sobre o seu antepassado. O “praça de pré” António Pereira dos Santos deixou ao neto um diário “único” das suas vivências no conflito, com a incumbência de o publicar um dia mais tarde. É o seu Santo Graal, pela forma como fala do documento.

▲ António Santos. D.R.

António Pereira dos Santos foi mobilizado em Abril de 1917 para o batalhão de infantaria de Chaves que, depois, foi integrado na “mítica” Brigada do Minho. Deu entrada nas trincheiras a 21 de Novembro, como relata em algumas quadras escritas no diário.

“A 21 de Novembro

Dei entrada nas trincheiras

Era um toar de canhões

E metralhadoras ligeiras

Perguntei se naquele campo

Tinham arrancado castanheiros

Responderam-me que eram covas

De granadas e morteiros”

▲ Páginas do diário de António Santos. D.R.

Gil sabe todas as datas de cor, sem precisar de consultar algum papel. O mesmo acontece com as quadras. Mesmo assim, o professor de economia considera-se “só” um curioso em história. Só.

Nas férias da Páscoa deste ano, juntamente com a mulher e outros amigos professores, foi visitar a Flandres. Era o último local que faltava pisar para ter percorrido todos os passos do seu antepassado. Ao longo dos anos, visitou os quatro campos de concentração onde o avô esteve preso. “Ele fugiu com uns italianos por Gdansk para Copenhaga, daí o livro chamar-se nesta nova edição: A saga de um combatente – de Chaves a Copenhaga”, diz. Em Gdansk, Gil fez o percurso a pé até ao porto onde o avô embarcou para Copenhaga. “Então, eu pisei o mesmo sítio onde ele esteve, porque a rua tem os mesmos paralelos”, diz.

Gil Santos é um estratega. Com a mão traça um mapa invisível no ar, localizando todas as cidades e movimentações do percurso do avô. Na batalha de La Lys, António Santos foi feito prisioneiro. “Sei exactamente o sítio onde ele foi feio prisioneiro: Red House em frente a Levanti”, diz de forma convicta. Quando esteve no local, confrontou algumas fotografias e recortes de jornal que o avô tinha reunido com os sítios de hoje. “Bateu tudo certinho”, diz.

Em 2008, Gil conseguiu que alguém se interessasse por publicar o diário do avô. “A [editora] Prefácio tinha uma linha editorial da guerra e eu consegui os patrocínios necessários”. O livro esgotou rapidamente e teve um grande impacto, nas palavras do descendente. Algumas pessoas começaram a interpelar Gil na rua sobre a sua história, conta. Só que, pouco depois, a editora foi à falência.

▲ Gil Santos.

“Ele tinha o sonho que isto [o diário] fosse publicado e as pessoas conhecessem a sua história”, diz Gil Santos, lembrando que aquela publicação pretende “homenagear os que com ele [o avô] passaram as passas do Algarve na Flandres.” Para o descendente, era normal que os oficiais escrevessem. “Tinham cultura”. Mas um praça de pré, como era denominado na época um soldado de baixo estatuto militar, não.

Num diário de “duzentas e tal páginas”, Gil e o filho só encontraram uma data que não batia certa com outros registos, mas “provavelmente foi um lapso”. Durante três anos, tornaram-se ratos de biblioteca e somaram ao diário uma contextualização histórica de todos os relatos. Uma espécie de licenciatura e mestrado em história do século XX, tudo “muito intensivo”. Um dado interessante que é possível tirar do diário é que não existe registo de trabalhos forçados, a não ser aquele que refere uma ocasião em que o avô de Gil foi mandado “cortar mato”.

“Ele tinha o trauma da guerra. Onde quer que estivesse, falava-se de guerra”, diz Gil. Algumas pessoas até fugiam de António por já saberem o tema de conversa que se antecipava. Nos anos 1960, quando os emigrantes regressavam à terra, aproveitava para “falar francês com os aveques todos”. “Em casa do meu avô tinha de haver sempre duas coisas: pão na galheira e batatas no armazém”, lembra Gil Santos. Quando isto não acontecia, “ficava completamente fora de si”. “Tinha um medo à fome que é uma coisa extraordinária.”

“Hoje é que devia viver com o meu avô”, confessa. “Íamos escrever uma obra extraordinária.”

Por que demorou tantos anos a publicar o diário? “Se a minha vida fosse a de investigador, se calhar tinha pegado mais cedo”, responde. Publicar um livro com alguma dignidade, qualidade, exige um certo traquejo que Gil não tinha na altura, explica. Só depois de fazer o mestrado em Administração Pública, que tirou na faculdade do Minho, é que sentiu que tinha as ferramentas necessárias de “metodologia de investigação”. Chegou ao ponto de entrevistar a irmã mais nova do avô. A editora Vox Populi lança agora, em julho, a segunda edição do livro. “Hoje é que devia viver com o meu avô”, confessa. “Íamos escrever uma obra extraordinária.”

No meio da conversa, dá para perceber que Gil se lembra de algo. Começa olhar à sua volta. “É engraçado, ele vinha sempre passar o São João a Braga”, diz com ar intrigado. “Nunca soube porquê, mas imagino agora. Como esteve integrado na brigada do Minho, só podia ter cá um amigo da guerra”, acrescenta, com a perspicácia de um investigador.

MARCAS QUE A GUERRA DEIXOU

Regularmente, o neto de António Pereira dos Santos percorre as escolas do distrito, vestido com uma farda “igualzinha” à do avô, e faz uma apresentação do livro no papel de combatente. O capacete que leva na cabeça é original. Foi comprado num antiquário em Copenhaga. O bigode laminado encaixa na perfeição na personagem. Quer manter a memória viva.

▲ A vida na frente ocidental

Getty Images

“Os franceses têm coisas fantásticas sobre a guerra”, diz. O cemitério português de Richebourg, em França, o mesmo onde o primeiro ministro, Pedro Passos Coelho, esteve na passada quinta-feira, é uma das “belas homenagens” aos soldados portugueses que combateram lá entre 1917 e 1918, conta Gil Santos. Ou o monumento em La Couture.

A guerra deixou marcas que parecem ter passado no código genético da família Santos. O dia em que Gil foi entrevistado pelo Observador coincidiu com o último dia de aulas do ensino secundário. Na aula de economia do 10º ano, como já tinha acabado o programa há muito tempo, o professor Gil escolheu mostrar aos alunos um documentário sobre Auschwitz, “para lhes fazer ver como temos de estar atentos e como o mundo é frágil”.

“Eu digo-lhe uma coisa: acho que devia ser proibido alguém morrer sem ir a Auschwitz e levar com aquele campo de concentração na cabeça. Eu acho que ainda hoje cheira a carne assada ali.”

“Esta juventude não tem noção. O mundo, hoje, é muito fácil com a internet. Se o mundo deixar de ter luz durante dois dias entra tudo em parafuso.” E continua a discorrer como um filósofo: “A guerra é uma coisa estúpida, que embrutece, onde não há lei.” No ano passado, Gil esteve de férias na Croácia e ficou impressionado com os edifícios “esburacados” que encontrou, resquícios da guerra dos Balcãs. Teve pena de não ter conseguido ir a Sarajevo e ver o local onde caiu a primeira peça do dominó que causou a primeira guerra Mundial.

“Eu digo-lhe uma coisa: acho que devia ser proibido alguém morrer sem ir a Auschwitz e levar com aquele campo de concentração na cabeça. Eu acho que ainda hoje cheira a carne assada ali. Estar dentro de uma câmara de gás e olhar lá para cima e ver o buraco por onde o Zyklon B entrava é uma coisa extraordinária”, afirma.

António Pereira dos Santos nasceu em Amoínha, uma aldeia a 17 quilómetros de Chaves. Tinha dez irmãos. Quando foi feito prisioneiro, a família achou que ele tinha morrido. Até que um dia regressou.

Em 2012, Gil reencontrou uma prima que possuía uma casa na mesma aldeia onde o avô tinha vivido e de onde tinham partido mais dois soldados para a guerra. Em conjunto, decidiram “simular” a chegada do combatente à Amoínha. Vestiram-se à época, juntaram a família toda, “300 e tal pessoas”, uns levaram leitões, outros presuntos.

▲ Gil Santos, vestido com uma farda igual à do avô. D.R.

Gil mandou fazer uma farda igual à que o avô tinha nas fotografias. Decorou todas as quadras e entrou na aldeia de forma virtuosa, como se ele tivesse passado por uma guerra e sobrevivido para contar. Ao chegar ao microfone, começou a recitar.

“(…)

Eu ainda nada sabia

O que era uma trincheira

Já entendia que nesta noite

Era a minha derradeira

Logo que chegou o dia

Deitei a vista para o lado

E só se viam por aqueles campos

Sepulturas de soldados”

O improvável último reduto da memória

A 25 de Junho de 1960, rodeado por alguns familiares, o soldado português José Ferreira, “anónimo para muitos”, morreu de um cancro no pulmão. José é o avô de Afonso da Silva, 66 anos, o criador do grupo do Facebook “Corpo Expedicionário Português 1916-1919”, o local virtual onde se encontram muitos dos descendentes e curiosos portugueses da Primeira Guerra Mundial.

Afonso da Silva cresceu em França desde os 12 anos e lembra que, durante esse período, nos anos 1960, na escola, a batalha de La Lys não era falada por “não ser considerada importante”. Ao contrário de Gil, Afonso tinha muito poucas informações sobre o avô. Sabia que tinha estado no regimento de infantaria nº 32, mas pouco mais. Leu, leu, leu. Pediu livros aos “primos em Portugal” para tentar saber onde é que o avô tinha combatido. Depois de tanto procurar no meio analógico, decidiu tentar a sorte no digital: criou um grupo no Facebook com o objectivo de descobrir informações sobre o avô.

Na página da internet www.portugal1914.org são publicadas memórias, histórias orais, de soldados portugueses, desde o final de 2012. O objectivo foi o de “antecipar um pouco” as comemorações do centenário e “agregar conteúdo que não fosse exclusivamente académico”, conta Margarida Portela, investigadora no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e membro da equipa do projecto de investigação coordenado pela historiadora Maria Fernanda Rollo.

É preciso “tentar dar à Primeira Guerra Mundial o protagonismo da Segunda”, diz Margarida, lembrando que esta diferença é muito visível ao entrar-se numa loja como a FNAC. De acordo com a investigadora, é preciso compreender a primeira para perceber a segunda. Foi durante a primeira que Hitler começou a colocar muitas das questões que depois concretizou no livro Mein Kampf, a minha luta. “Não é por acaso que ele manda explodir com o sítio onde foi assinado o armistício” no início da segunda.

E apesar de a investigadora admitir que, no início do projecto, estava a ser difícil de encontrar descendentes, depois de ter sido adicionada ao grupo do Facebook esse problema desapareceu. “É um manancial de histórias”. Margarida não é a única a recolher memórias ou a investigar o tema.

Ao mesmo tempo, está a ocorrer outro fenómeno paralelo: “o périplo de Richebourg”. Todos os anos há mais familiares, mais descendentes, a visitar o cemitério na data de 9 de Abril.

“Não tenho mãos a medir”, confessa Margarida Portela, que fala a um ritmo frenético. Todo o grupo de investigação não tem mãos a medir. Cada história que vem parar às mãos do projecto tem de ser investigada e ver os seus dados confirmados. “Fazer isto para África é muito difícil”, lembra. Ela própria é bisneta de um soldado que lutou em Angola, mas sabe pouco mais do que isso. A única prova que possui é “uma foto” que foi guardada pelo pai.

Ao mesmo tempo, está a ocorrer outro fenómeno paralelo: “o périplo de Richebourg”. Todos os anos há mais familiares, mais descendentes, a visitar o cemitério na data de 9 de Abril. Caso algum descendente descubra que tem lá um familiar directo enterrado, Margarida garante que este “vai querer ir lá”. Afonso da Silva, que mora a 17 quilómetros do cemitério de Richburg, recebe regularmente pedidos de famílias para ir ao cemitério tirar fotografias e procurar nomes de soldados que possam estar sepultados no local.

Esta guerra ainda está viva para alguns

Rodrigo Câmara Borges, 41 anos, admite, à partida, que sabe pouco sobre o “avô Borges”, mas pode afirmar que este era capitão de um batalhão e que recebeu como condecoração de guerra a Cruz de Avis.

O avô Borges, conta-se na família, passou um “história rocambolesca” nas fileiras francesas. O batalhão que comandava dispersou-se durante uma batalha e ficou isolado, por trás das fileiras alemãs. “Foram dados como mortos”, diz Rodrigo. Em vez de tentarem fugir, prosseguiram a rebentar com as baterias alemãs. Depois do final da guerra, regressaram sozinhos a Portugal, sem qualquer ajuda, e foram apresentar-se no quartel de onde tinham partido.

Já o bisavô de José Luís Feio, 39 anos, esteve numa das frentes menos conhecidas da história da Primeira Guerra Mundial. Manuel Caramelo foi recrutado para proteger a fronteira do sul da Angola com a Namíbia, na época uma colónia alemã, depois de terem ocorrido os primeiros conflitos em dezembro de 1914.

▲ Manuel Caramelo. D.R.

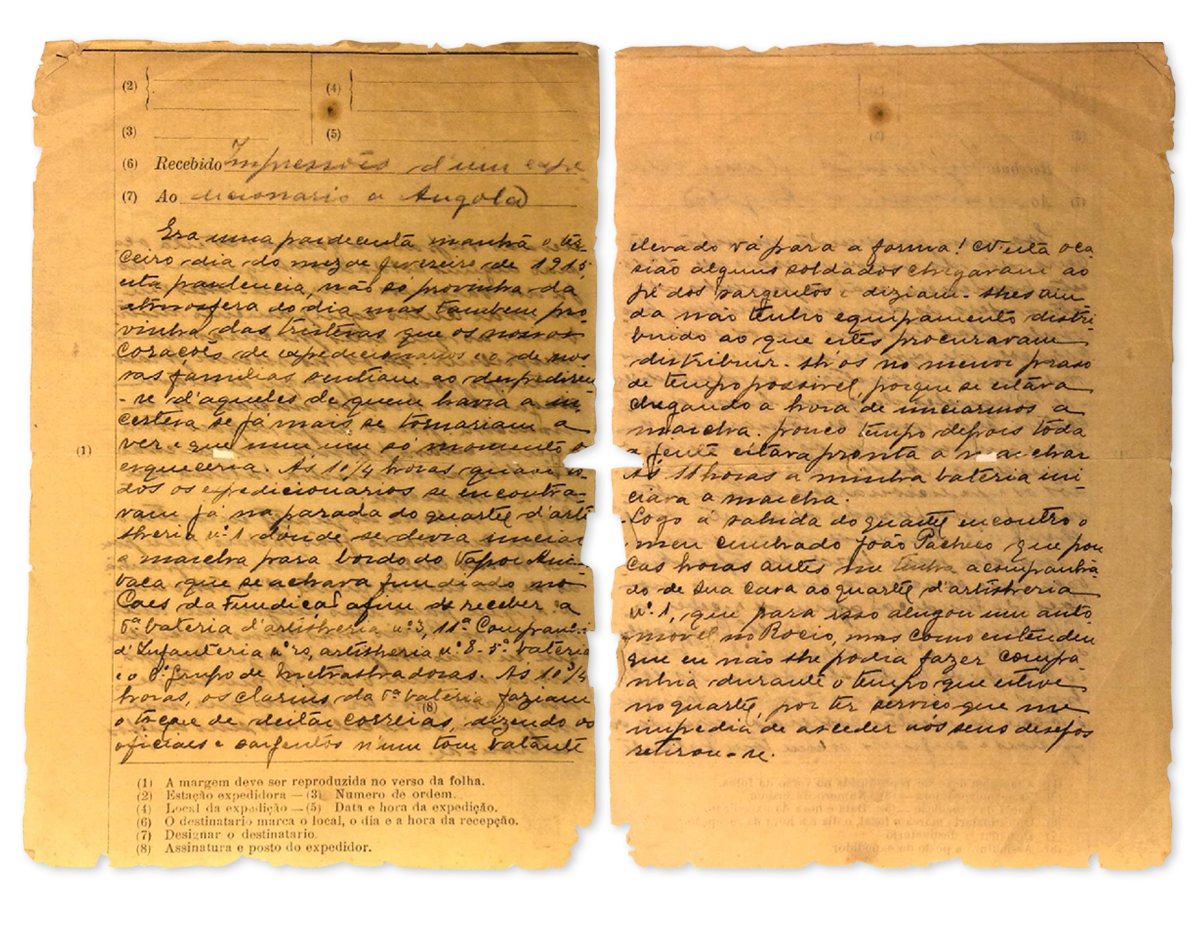

José é jurista, mas nos tempos livres dedica-se à história, um traço que parece ser comum a muitos dos descendentes. A memória desperta a curiosidade. Recentemente, depois de uma partilha de bens dentro da família, um dos primos descobriu um documento escrito pelo bisavô durante o período da guerra. “O mais precioso disto tudo”, diz, sendo que José não tem muitos detalhes sobre o que se passou em Angola.

“Impressões d`um expedicionário a Angola – Era uma pardacenta manhã o terceiro dia do mês de fevereiro de 1915, esta pardência não só provinha da atmosfera do dia mas também provinha das tristezas que os nossos corações de expedicionários e o de nossas famílias sentiam ao despedirem-se d`aqueles de quem havia a incerteza se jamais se tornariam a ver e que nem num só momento a esqueceria.”

▲ O documento que o primo de José encontrou. D.R.

Uma das coisas que dá para perceber por esse documento é que Manuel Caramelo, que haveria de voltar para Portugal e fazer carreira militar, partiu para Angola “amargurado por ter deixado um filho”, o avô de José.

Os soldados portugueses embarcavam mal equipados, “à portuguesa”. Na Primeira Guerra Mundial, partiram batalhões de soldados portugueses analfabetos, muitos dos quais nunca tinham saído das próprias aldeias ou visto o mar. Muitos regressaram com problemas neurológicos e psiquiátricos, devido a terem sido gaseados. A guerra química, como é hoje conhecida, começou no conflito de 1914-18.

Alguns efeitos colaterais ainda se fazem sentir. “Existem pessoas que procuram um encerramento”, uma prova que não são estão tolos para terem acreditado nas narrativas que passam na família, conta a investigadora Margarida Portela. Com o tempo a passar, cria-se uma certa descrença em relação a essas histórias. E mais: ainda existem ressentimentos com 100 anos de idade. “Há pessoas que falam comigo, mas depois não dão autorização de publicar as histórias”, conta Margarida. Os monárquicos são dos que mais rejeitam, segundo a investigadora. Há ainda descendentes que ficaram de tal forma impressionados pela história dos seus antepassados na guerra, pela maneira como terão sido enviados e tratados, que guardam mágoa.

“Esta guerra ainda está viva para alguns.”