[Este artigo foi publicado originalmente a 24 de dezembro de 2015]

Afinal Dan Brown tinha razão – é o que pode concluir-se, numa leitura superficial, de A vida privada de Jesus (The lost gospel: Decoding the ancient text that reveals Jesus’ marriage to Mary Magdalene), de Simcha Jacobivici & Barrie Wilson, editado recentemente pelo Clube do Autor. Porém, à medida que o livro avança, percebe-se que, no que concerne a teorias conspirativas e hipóteses extravagantes, Brown é um mero aprendiz.

O sangue real

Para quem não tenha tido paciência para desbravar as 600 páginas de diálogos toscos, prelecções soporíferas, correrias sem nexo e cliffhangers metidos a martelo de O Código Da Vinci (ou do não menos anódino e tolo filme dele adaptado), pode resumir-se assim a sua tese: ao contrário do que pretendem as versões oficiais do cristianismo, Jesus não foi celibatário e, ao contrário da imagem que persiste no imaginário popular, Maria Madalena não era uma prostituta. Na verdade, Madalena tinha ascendência real (da Casa de Benjamin), fazia parte do círculo de discípulos mais próximos de Jesus e acabou por casar-se com ele. Quando Jesus foi crucificado, Madalena, que estava grávida, fugiu para o Sul de França, onde foi acolhida pela comunidade judaica de Massilia (a actual Marselha), onde nasceu uma filha, Sara, cuja descendência haveria de dar origem à dinastia merovíngia dos reis de França e que se perpetuaria até aos dias de hoje, ainda que em segredo.

A demanda pelo Santo Graal (que é referido pela primeira vez na literatura medieval da Provença) nunca poderia ter sucesso pois buscava-se um objecto físico – uma taça usada na Última Ceia, na qual José de Arimateia teria recolhido o sangue de Cristo depois de este ter sido descido da cruz – quando na verdade o Santo Graal era de natureza imaterial: o ventre de Maria Madalena e o sangue de Jesus perpetuado nos descendentes de ambos.

A expressão “Sant Graal” (em francês arcaico) resultaria de um mal-entendido com “sang réal”, ou seja, a descendência de Cristo e Maria Madalena. A Igreja sempre ocultou este facto e denegriu Maria Madalena, pois a sua mundivisão patriarcal não poderia tolerar que uma mulher tivesse tido um papel tão importante – em vez disso, fez prevalecer a versão em que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua Igreja. Porém, quando da conquista de Jerusalém na I Cruzada, os cavaleiros templários ficaram na posse de documentos que atestam a existência da linhagem com origem em Jesus, segredo que tem sido ciosamente guardado, após a extinção da Ordem dos Templários, pelo Priorado de Sião, que pretende restaurar a fé cristã original, com o seu pendor feminista, antes de ter caído nas mãos do que viria a ser a ultra-misógina Igreja Católica e Apostólica Romana.

Este é o substrato sobre o qual Dan Brown urde uma intriga de romance de aventuras juvenil, envolvendo charadas dignas de jogos de escoteiros, mensagens ocultas em quadros famosos (“La Gioconda” e “A Última Ceia”, de Leonardo Da Vinci) e um rally paper com paragem em obras emblemáticas da arquitectura e locais com ressonâncias “misteriosas” (Louvre, Église Saint-Sulpice, Temple Church, Abadia de Westminster, Rosslyn Chapel), em registo de visita guiada para turista americano parolo. No fim de muitas perseguições frenéticas, deduções rebuscadas e reviravoltas inverosímeis, Robert Langdon, o génio da simbologia que protagoniza este e outros thrillers esotéricos do mesmo jaez, conclui que o Santo Graal – os documentos que atestam a continuidade da linhagem de Jesus e os ossos de Maria Madalena – está enterrado sob a pirâmide invertida do Louvre.

[O filme que Ron Howard adaptou do bestseller de Dan Brown]

https://www.youtube.com/watch?v=zMba3fckhuQ

Dan Brown não inventou (quase) nada

O Código Da Vinci, mesmo quando considerado como literatura de aerogare, sem outro fito que não o entretenimento, é inepto, mas poderia, ao menos, atribuir-se a Dan Brown o esforço imaginativo de ter concebido esta mirabolante construção em torno de Jesus e Maria Madalena. Porém, Brown limitou-se a explorar e adaptar aos seus propósitos ficcionais, uma longa tradição, com frutos tardios e extravagantes nos ensaios e romances esotéricos do final do século XX, como The Templar revelation (1997), de Lynn Picknett & Clive Prince, e The holy blood, Holy Grail (1982), de Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln, e os romances The Da Vinci legacy (1983) e Daughter of God (2000), de Lewis Perdue. As afinidades entre O Código Da Vinci (publicado em 2003) e estas obras (consta que Brown até terá repetido as inexactidões factuais neles contidas) levaram os seus autores a processar Brown por plágio (sem sucesso), mas a verdade é que eles próprios se limitaram a elaborar fantasias sobre lendas e especulações bem mais antigas.

Há quem recue aos cátaros da Provença, na Idade Média, que tinham uma visão invulgarmente igualitária do papel da mulher na sociedade e atribuíam a Maria Madalena um papel mais importante do que o de Pedro na génese da Igreja. Algumas correntes entre os cátaros defendiam mesmo que ela se casara com Jesus, ou fora sua concubina, e que, após uma crucificação simulada (!), ambos tinham atravessado o Mediterrâneo e encontrado refúgio na Provença. Há mesmo quem especifique que o casal se instalou no que é hoje Rennes-les-Bains, na região montanhosa de Corbières, na Provença, e que Madalena teria feito baptismos na Fontaine des Amours, no Rio Sals (um grau de precisão que pode parecer absurdo do ponto de vista histórico ou teológico, mas que tem inestimável valor turístico).

O evangelho perdido

Porém, também estas ideias de pendor “feminista” não foram inventadas pelos cátaros: provinham dos evangelhos gnósticos e outros escritos dos primórdios do cristianismo. É num desses documentos – o manuscrito 17.202 da Biblioteca Britânica, conhecido como José e Assenate – que Simcha Jacobivici & Barrie Wilson se basearam para elaborar a tese que explanam em A vida privada de Jesus. O manuscrito, em siríaco (uma língua próxima do aramaico), foi datado de 570 d.C., mas Jacobovici & Wilson fazem remontar a sua origem ao século I, atribuindo-lhe maior antiguidade do que aos evangelhos canónicos – sugerem mesmo que poderá ter sido escrito quando Jesus ainda estava vivo.

O documento faz parte de uma colecção com o grandiloquente título de Um volume de registos de acontecimentos que moldaram o mundo, cuja organização é atribuída a um autor conhecido no meio académico como Pseudo-Zacarias Retórico, que terá sido provavelmente um monge monofisita de Amida (perto do que é hoje Diyarbakir, na Turquia). Vários indícios sugerem que este Pseudo-Zacarias não terá sido o redactor de José e Assenate, que, na aparência, conta a história do patriarca israelita José e da egípcia Assenate (também grafada em português como “Azenate”), a filha do sacerdote Potifera, que foi dada em casamento a José pelo faraó, união de que nasceram Manassés e Efraim, que estão na origem de duas das 12 tribos de Israel. Estes eventos (a terem tido lugar) precedem em milénio e meio o nascimento de Jesus.

A novidade bombástica que Jacobovici & Wilson agora anunciam ao mundo não decorre da descoberta de novos elementos, mas da reanálise de José e Assenate. Mas também não há no manuscrito mensagens cifradas para as quais seja preciso descobrir uma chave oculta numa qualquer capela gótica, nem texto invisível nas entrelinhas que só é revelado através da imersão do papiro num preparado secreto, como nos livros de Dan Brown e outros fabricantes de thrillers esotéricos. O que Jacobovici & Wilson fizeram foi reler o texto à luz do que se sabe do judaísmo e do paleocristianismo e do contexto histórico, social e religioso do Próximo Oriente do século I – e encontraram, sob a camada superficial de significado, uma história de “amor, sexo sagrado, política, traição e homicídio”.

A verdadeira Virgem Maria

Segundo Jacobovici & Wilson, a história de José e Assenate é, na verdade, a história de Jesus e Maria Madalena, do seu casamento e da religião que ambos fundaram. A razão para recorrer a este subterfúgio é a seguinte: “Como o cristianismo ortodoxo [de Paulo de Tarso] saiu vitorioso, forçou as congregações que advogavam uma teologia cristã ‘herética’ a passarem à clandestinidade”. O grupo de Paulo, que, recorde-se, nunca conheceu Jesus, “foi fundado sobre a sua experiência mística de Cristo pós-crucificação. Pelo contrário, o grupo de Maria, a Madalena, parece ter nascido de uma tentativa para compreender o seu casamento terreno com Jesus de Nazaré”. “Paulo e os cristãos paulinos tornaram retroactivamente Jesus celibatário para poderem excluir a esposa de Jesus da sua teologia e em simultâneo assumirem o controlo da sua Igreja gentílica”. E “logo que Maria, a esposa, foi retirada da história, Maria, a mãe, foi elevada a um estatuto de quase deusa e retroactivamente declarada virgem”, mas “era Maria, a Madalena, a Virgem Maria original”, moldada sobre a deusa Ártemis dos Jónios, que era uma reinterpretação da Ártemis, a deusa caçadora do panteão grego, convertida em deusa-mãe e símbolo da fertilidade e da vida, cujo templo em Éfeso era uma das Sete Maravilhas da Antiguidade.

Cópia romana do século I d.C. da estátua de Ártemis no Templo de Éfeso

Ao contrário do que os evangelhos canónicos dão a entender, “Maria, a Madalena, não foi uma seguidora periférica nem uma ex-prostituta. Ela foi uma salvadora por direito próprio; noiva de Jesus, sua esposa, sua irmã espiritual”, “uma ex-sacerdotisa de Baal e Ártemis” que nunca renegou estas divindades e que, ao casar-se com Jesus (onde Jacobovici & Wilson vêem a convergência dos cultos de Baal, Hélio e Apolo), acabou por ficar à frente de uma igreja bem diferente daquela que associamos a Paulo: “Um culto sincrético que combinava elementos do misticismo judeu, artemisiano e dionisíaco que envolviam o hieros gamos – sexo sacralizado”. Paulo, ao assumir a liderança do cristianismo, “substitui a sacralização do sexo pela sacralização da castração”, não literalmente, mas advogando a abstinência e o celibato. Jacobovici & Wilson filiam José e Assenate no gnosticismo valentiniano (de Valentinus, c.100-c.160, o seu fundador e “ideólogo”), uma corrente do cristianismo em que “a ênfase está na vida, felicidade e redenção – não no sofrimento, morte e participação na paixão de Cristo” e cujo “acto mais sagrado é o sacramento da câmara nupcial […]. De acordo com esta perspectiva, [Jesus] cumpriu a sua tarefa não quando se fez homem e não quando foi crucificado, mas quando conheceu, se casou e manteve relações sexuais com Maria, a Madalena”.

Se Jacobovici & Wilson tivessem sido consultores da mini-série televisiva A Bíblia certamente que lhe teriam imprimido um cariz mais valentiniano e Diogo Morgado teria motivos mais fortes para ser conhecido como “hot Jesus” (embora talvez a série deixasse de ser adequada ao History Channel e tivesse de passar na Hot TV).

Jacobovici & Wilson fazem notar que mesmo nos evangelhos canónicos há indícios de que Maria Madalena tem uma relação invulgarmente próxima com Jesus: ela é dos poucos do círculo de Jesus que está presente na crucificação e é ela que, com a mãe e a irmã de Jesus, vai ao túmulo deste para ungir o seu corpo (lavá-lo e esfregá-lo com óleos) e prepará-lo para o enterro, tarefa que envolve um elevado grau de intimidade e, “no judaísmo, [está] reservada aos parentes mais próximos”. Mais importante ainda, é ela a primeira pessoa a quem Jesus aparece após a ressurreição. Jacobovici & Wilson sugerem mesmo que o episódio das bodas de Caná diz respeito ao casamento de Jesus com Maria – de outro modo porque insistiria a mãe de Jesus para que este transformasse a água em vinho? Só se ele fosse o noivo, e não um mero convidado, teria obrigação de providenciar o vinho para a boda, argumentam os autores.

Jacobovici & Wilson usam preferencialmente a designação “Maria, a Madalena”, por entenderem que é assim que ela é referida no Novo Testamento, nunca como “Maria Madalena”. “‘A Madalena’ constitui um título. Não é um apelido e nem sequer o nome de um sítio”, afirmam Jacobovici & Wilson, contrariando a opinião mais corrente, que vê em “Madalena” uma menção à aldeia de Magdala, junto ao Mar da Galileia. Para Jacobovici & Wilson, “a Madalena” provém do hebraico migdal, que significa “torre”, e vêem nisso uma evocação da sua força e domínio e, ao mesmo tempo, uma associação à imagem da deusa Ártemis de Éfeso, que é representada com uma imensa torre sobre a cabeça.

[Veja nesta fotogaleria as diferentes visões sobre Maria Madalena]

Jesus tinha um plano para tomar o poder

Mas Jacobovici & Wilson vão ainda mais longe: contrariando os que minimizam a importância histórica de Jesus, reduzindo-o a líder de um bando de maltrapilhos numa província pobre e periférica do Império Romano, os autores entretecem a sua história com a da família imperial romana. Germânico (15 a.C. – 19 d.C.), que era filho adoptivo do imperador Tibério (42 a.C. – 37 d.C.) e estava destinado a herdar-lhe o manto imperial, fora enviado, na qualidade de imperium maius (uma categoria que lhe dava autoridade sobre os governadores provinciais), para o Médio Oriente, onde se terá cruzado com Jesus e Maria Madalena, que já estavam casados, e ficara embeiçado pela “atraente” Maria Madalena. Germânico planeara raptá-la e eliminar Jesus e os filhos de ambos, mas acabou por sucumbir a uma doença “misteriosa” em Antioquia. Terá sido vítima de uma conspiração orquestrada por Sejano, que era quem na verdade governava no lugar de Tibério e que era aliado de Jesus e Maria Madalena.

▲ A morte de Germânico. Nicolas Poussin, 1627

O acordo estabelecido entre Sejano e Jesus levara este a abandonar “a sua ideologia zelota (‘Não vim trazer a paz à terra, mas a espada’) em prol do que os zelotas terão encarado como tácticas colaboracionistas (‘A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus’)”. Esta mudança de atitude terá levado os seguidores de Jesus a sentirem-se confusos ou até traídos – o que explicaria que Judas Iscariotes, o mais radical dos apóstolos, tenha conspirado para o destruir, que Pedro o tenha negado e que os outros discípulos o tenham abandonado (veja-se o seu alheamento em Getsêmani e a sua ausência na crucificação). Jesus abandonara o discurso revolucionário e violento e consentira numa partilha do poder com outro aliado de Sejano, Herodes Antipas: este ficaria com o trono de David, Jesus tomaria o lugar de Caifás como sumo-sacerdote do Templo (veja-se o episódio da expulsão dos vendilhões do Templo).

Todos estes planos e acordos secretos ruíram quando Sejano caiu subitamente em desgraça: Tibério descobriu que, além de liquidar Germânico, o que até convinha aos interesses de Tibério, Sejano despachara também Druso, filho de Tibério, e se preparava para também eliminar o imperador, pelo que ordenou a sua execução, o que aconteceu a 18 de Outubro de 31 d.C. Quando, meses depois, a notícia da morte de Sejano chegou a Jerusalém, Pôncio Pilatos, o antigo homem de confiança de Sejano na Judeia, receando ser vítima da purga de partidários de Sejano, entendeu que seria perigoso continuar a proteger Jesus e quando, na Páscoa de 32 d.C., surgiram pressões para o eliminar, limitou-se a “lavar as mãos”.

Pôncio Pilatos dá o julgamento por encerrado. Mattia Preti, 1663

Simcha Jacobovici: A história como conspiração

Há que reconhecer que Jacobovici & Wilson são suficientemente astutos e meticulosos para urdir tramas plausíveis e suficientemente eruditos para as sustentar. Entre tanto achado arqueológico, tanto fragmento de papiro com frases truncadas, tanto texto hermético, tanto rumor fantasioso, há sempre qualquer peça que se encaixa nas suas especulações. E enquanto a maioria dos fabricantes de teorias conspirativas não resiste a empregar um tom sensacionalista e destemperado, Jacobovici & Wilson conseguem manter uma aparência de sensatez e ponderação, mesmo quando se aventuram pelas mais desvairadas hipóteses.

Simcha Jacobovici tem um impressionante currículo, quer no jornalismo de investigação, quer na “arqueologia de investigação”, na qualidade de escritor, realizador e produtor. Os seus documentários televisivos, que têm passado nos canais History, Discovery e National Geographic, pretendem apresentar provas factuais da ocorrência de eventos mencionados na Bíblia e têm sido complementados por edições em livro. O que todos parecem ter em comum é trazerem revelações sensacionais “capazes de mudar a História” – A vida privada de Jesus não é excepção, sendo apresentado como “dinamite religiosa”.

Entre os seus documentários que causaram mais polémica estão The Exodus decoded (2006, em parceria com James Cameron), que tenta provar que o êxodo dos israelitas do Egipto foi um facto real que teve lugar em 1500 a.C. e The lost tomb of Jesus (2007, também com Cameron), que se debruça sobre o (alegado) túmulo da família de Jesus descoberto em Talpiot, nos arredores de Jerusalém. O apetite de Jacobovici não se confina ao mundo bíblico e a sua produtora também gerou um documentário, Finding Atlantis (2010), que coloca a lendária Atlântida no sul de Espanha, mais precisamente na foz do Guadalquivir.

Fica-se com a impressão de que, se no tempo de Jesus já existissem a Goldman Sachs ou o Fundo Monetário Internacional ou o Clube de Bilderberg, Jacobovici seria capaz de articulá-los, de forma congruente, com a história de Jesus e Maria Madalena. O envolvimento de Jesus com o Grande Capital nem sequer seria uma ideia completamente nova, já que em Live from Golgotha (1992, publicado em Portugal como Em directo do Calvário), uma fantasia camp de de Gore Vidal, que aspira mais a ser um romance histérico do que um romance histórico, se sugere (pela boca de São Timóteo) que a razão para os romanos crucificarem Jesus foi este ter tomado conta do Templo e imposto taxas de juro baixas, o que até não desagradava a Pilatos, mas contrariava a política monetária do Banco Central de Roma.

A edição portuguesa de A vida privada de Jesus, que surge em simultâneo com a primeira edição americana, merece duas notas: a capa afirma que o livro se baseia “em documentos inéditos”, mas o manuscrito de José e Assenate analisado por Jacobovici & Wilson é conhecido desde 1847, data em que foi adquirido pela Biblioteca Britânica, e cuja tradução está integralmente disponível na internet, num website dedicado à sua análise e discussão e que existe desde 1999. O que é inédito não é o manuscrito nem o seu conteúdo, é a interpretação que Jacobovici & Wilson dele fazem.

O livro custa 18,90 euros

Num livro que se debruça sobre documentos truncados, por censura, auto-censura, acidente, incúria ou desgaste do tempo, é uma amarga ironia verificar que a edição portuguesa suprimiu as 14 páginas do índice remissivo da edição original, uma mutilação indesculpável num livro desta natureza e extensão (470 páginas). Desgraçadamente, é uma omissão que também afecta Procurar Jesus.

Uma cornucópia de relíquias

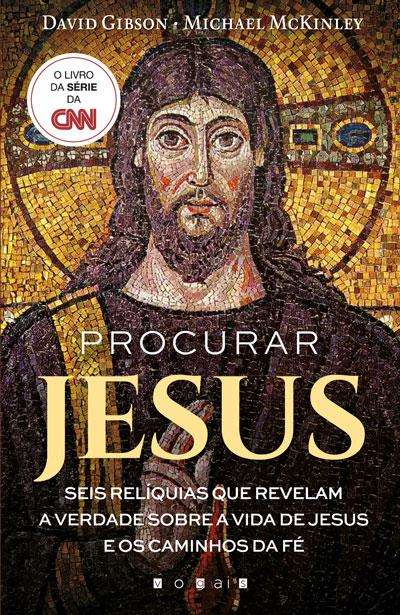

Procurar Jesus: Seis relíquias que revelam a verdade sobre a vida de Jesus e os caminhos da fé (Finding Jesus: Six relics that tell the remarkable true story of the gospels, 2015), de David Gibson & Michael McKinley, publicado em Portugal pela Vogais e que é o livro associado á série homónima da CNN, pretende, através da análise de descobertas arqueológicas recentes, lançar nova luz sobre Jesus e os primórdios do cristianismo.

Além da “incontornável” Maria Madalena (muito popular num tempo em que mesmo entre os crentes há quem admita que o cristianismo foi dominado por uma visão patriarcal e misógina), o livro contempla o relicário de mármore contendo, supostamente, os ossos de S. João Baptista, descoberto em 2010 numa igreja na minúscula ilha búlgara de Sveti Ivan (São João, em búlgaro), no Mar Negro; o ossário de Tiago “filho de José, irmão de Jesus”, revelado ao mundo em 2002; o Evangelho de Judas, apresentado com estrondo em 2006, que altera radicalmente o papel daquele que é tradicionalmente visto como uma figura odiosa; os fragmentos da cruz em que Jesus foi crucificado; e aquela que é a mais célebre e enigmática das relíquias associadas a Jesus: o Sudário de Turim.

O livro custa 15,29 euros

Porém, apesar do que o subtítulo promete, as relíquias que aqui desfilam pouco ou nada adiantam sobre o conhecimento do Jesus histórico ou das figuras que lhe terão sido próximas e nem sequer se apresentam argumentos convincentes quanto à autenticidade destas novas descobertas.

Demasiadas cabeças

Os ossos de Sveti Ivan não têm mais nada que os associe a S. João Baptista (para lá do nome da ilha) senão o de datarem do século I d.C. e de poderem pertencer a um homem do Médio Oriente – um perfil onde encaixam milhões de ossos. Mas é verdade que Gibson & McKinley são fáceis de convencer: para eles “o facto de João aparecer [nos evangelhos de] São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João é um registo coerente que sustenta as afirmações de que ele foi uma figura real”. Não lhes ocorre que essa simultaneidade de ocorrências pode simplesmente resultar de – como está provado – os evangelhos terem sido parcialmente decalcados entre si, com Marcos, o mais antigo (c. 65-73 d.C.), a fornecer a base para Mateus (c. 70-100), Lucas (c. 80-100) e João (c. 90-110), apesar de este último divergir em vários aspectos dos outros três (que por serem coincidentes em muito do que é essencial são conhecidos como “sinópticos”).

Mas mesmo que houvesse provas mais convincentes que vinculassem os ossos de Sveti Ivan a S. João Baptista, de que serviria isso? Afinal, o mundo está já muito bem servido de relíquias ligadas a Baptista: existem pelo menos quatro cabeças – na Mesquita Omíada de Damasco, na igreja San Silvestro in Capite, em Roma, no Residenz Museum de Munique e na catedral de Amiens – e três mãos direitas – no mosteiro ortodoxo de Cetinje, no Montenegro, no Palácio Topkapi, em Istambul, e no Skete Prodromos (Mosteiro do Precursor) no Monte Atos, na Grécia. O stock de mãos esquerdas é mais modesto – só há uma, na Igreja Apostólica Arménia de S. João, em Chinsurah, na Índia – mas há quem reclame a possessão de outras partes de S. João Baptista, em Halifax (Yorkshire), no Egipto e no Nagorno Karabakh. Perante esta abundância de relíquias de S. João Baptista – sobre as quais o livro de Gibson & McKinley nada diz – é difícil perceber o que adiantariam mais uns ossos.

Uma das duas versões de Caravaggio para Salomé com a cabeça de S. João Baptista. Esta é a versão de c. 1607 que está na National Gallery de Londres, a outra está em Madrid

O capítulo conclui comparando S. João Baptista a Mahatma Gandhi, Martin Luther King e a quem sofre hoje nos territórios onde ele viveu e sugere que “pode ser o santo perfeito para os nossos dias”. Ou seja, os autores não acrescentam nada ao muito pouco que se sabe da figura histórica de S. João Baptista, mas consideram que, mesmo que não se faça ideia de quem foi, é um bom role model. Isto não é história nem ciência, mas sim proselitismo e da variante mais primária.

Filho de José, irmão de Jesus

O ossário, que é propriedade do antiquário israelita Oded Golan, parece ser do século I d.C., mas não há a mesma certeza quanto à inscrição “Tiago, filho de José, irmão de Jesus” gravada num dos lados – a ponto de o Estado de Israel ter, em 2004, acusado formalmente Golan de falsificação. O julgamento, que envolveu testemunhos contraditórios de vários peritos, arrastou-se até 2012 e resultou na ilibação do antiquário, embora a sentença deixe claro que tal “não significa que a inscrição no ossário seja autêntica ou que tenha sido feita há 2.000 anos”.

O ossário de Tiago

A discussão em torno da autenticidade da inscrição é inconclusiva, mas há trechos deste capítulo que são, involuntariamente, reveladores do nível de delírio em que vivem os arqueólogos bíblicos e os estudiosos do paleocristianismo. Frei James Martin, autor de Jesus: A pilgrimage (editado em Portugal pela Paulinas Editora como Jesus: Um encontro passo a passo) afirma: “O relacionamento entre Tiago e Jesus é muito complexo”. Há menções, pontuais e muito vagas, a Tiagos na Bíblia mas (tal como acontece com as Marias) não é claro se são a mesma pessoa ou várias, pouco ou nada é adiantado sobre elas e a sua relação com Jesus e é discutível se “irmão” deve ser interpretado em sentido literal ou figurado, pelo que a “complexidade” do relacionamento de que fala Martin é uma pura criação de sucessivas gerações de gente que passa a vida com o nariz mergulhado em papéis velhos.

Mas é assim que opera a mente dos Sherlock Holmes bíblicos: se nas Escrituras se afirma, sabe-se lá com que veracidade, que José é carpinteiro, logo presumem que se dedicaria “provavelmente à reparação das cabanas de argila, de lintéis e de mesas, no quadro da economia de subsistência que caracterizava Nazaré e numa actividade que devia ser complementada por diversos projectos de construção na guarnição romana de Seforis” (Gibson & McKinley). Parece estar excluída a hipótese de ter sido fornecedor do IKEA…

▲ José e Jesus na oficina de carpintaria, por Georges de La Tour, c. 1640

Quando a “investigação” envereda por este tipo de especulações, mais vale abraçar a ficção e em particular A última tentação de Cristo (1955), de Nikos Kazantzakis, e o filme dele adaptado, que mostra que a principal actividade da carpintaria José & Filhos, da Nazaré, era produzir cruzes para os romanos crucificarem judeus.

Mas nada detém Gibson & McKinley: após tecerem estas considerações sobre a actividade profissional de José, não hesitam em afirmar que “Maria era uma típica dona de casa judaica que se ocupava da sua devota família judaica com, pelo menos, sete filhos” ou que “quando Jesus deu início ao seu ministério, por volta de 27 d.C., deve ter causado alguma turbulência em casa”. A estes Sherlocks bíblicos basta uma pegada para deduzir o tipo de cabelo de quem a deixou e a marca de champô que usa.

Maria Madalena: prostituta ou esposa?

Muita da especulação fervilhante em torno de Maria Madalena resulta de os evangelhos estarem cheios de Marias (o que nada tem de invulgar, já que Maria e Salomé representavam, na Judeia do tempo de Jesus, cerca de metade de todas as ocorrências onomásticas femininas) e de dificilmente se perceber onde começa uma Maria e acaba outra, fundindo-se a prostituta arrependida que se oferece para lavar os pés de Jesus com perfume, com a Maria irmã de Lázaro, com a mulher da qual Jesus expulsou sete demónios. A confusão agravou-se ao longo dos tempos, graças à intervenção de comentadores bíblicos e até do papa Gregório I, e só em 1969 o Vaticano tentou (sem grande sucesso) uma separação parcial das várias Marias.

A conversão de Maria Madalena. Paolo Veronese, c. 1548

Gibson & McKinley têm mais um momento de estultícia quando escrevem “o que é notável é o que esta mulher foi obrigada a suportar, atendendo ao pouco que o Novo Testamento diz na realidade sobre ela”. Ora, é precisamente por o Novo Testamento dizer tão pouco e de forma tão confusa e ambígua que se multiplicaram as diferentes interpretações da natureza e papel de Maria Madalena e fermentaram especulações tão extravagantes como as de Jacobovici & Wilson.

Mais uma vez, Gibson & McKinley terminam um capítulo absolutamente inconclusivo no que diz respeito ao apuramento de factos históricos, com fé e catequese, exaltando “a mulher que apoiou a Igreja nos primeiros dias com os próprios recursos e deu notícia da Ressurreição como Apóstola dos Apóstolos. Sem ser a prostituta arrependida ou a Sr.ª Jesus, a Maria Madalena vale por si própria”.

Falso como Judas

Os fragmentos pertencentes a 13 folhas de papiro, são o que resta do Evangelho de Judas, que terá tido originalmente 31 páginas. Estão escritas em copta e parecem datar do século IV, embora o texto, associado aos círculos gnósticos, possa remontar ao século II. Quando foi revelado ao mundo, em 2006, disse-se que poderia “desfazer algumas das interpretações, e mesmo alicerces, da fé em todo o mundo cristão”. E, com efeito, a narrativa que veicula, vai ao arrepio do que é comummente aceite: Judas só aparentemente traiu Jesus – na verdade foi seu cúmplice na encenação da sua própria execução, revelando-se como o mais dedicado dos discípulos.

Não se percebe a razão para tanto alarido em torno do Evangelho de Judas: há muito que se conhecem vários evangelhos não-canónicos, datados dos primórdios do cristianismo, muitos deles de proveniência gnóstica: há evangelhos de Filipe, Maria, Pedro e Tomás, evangelhos da infância de Tiago e de Tomás, evangelhos dos ebionitas, dos hebreus e dos nazarenos, evangelhos de Apelles, de Bardesanes, de Basilides, de Mani, de Marcião, um Evangelho Secreto de S. Marcos e um Evangelho da Verdade, bem como resmas de outros textos apócrifos, que parasitam, extrapolam, distorcem ou contradizem os textos canónicos e oferecem visões da vida de Jesus que a maioria dos cristãos mainstream consideraria perturbadoras, malévolas ou obscenas – e no entanto, não foram capazes de abalar os alicerces da fé.

[Qual o papel de Judas]

Gibson & McKinley em vez de enquadrarem o Evangelho de Judas nesta multitude de evangelhos alternativos e escritos apócrifos, preferem fingir que o Evangelho de Judas é um documento excepcional. De qualquer modo, acabam, inadvertidamente, por esvaziar o capítulo ao citar James M. Robinson, um especialista nos evangelhos gnósticos de Nag Hammadi, que afirma que o Evangelho de Judas “nada nos diz sobre o Jesus histórico nem sobre o Judas histórico […], só nos diz aquilo que os gnósticos terão feito, cem anos mais tarde, à história que encontraram nos Evangelhos canónicos”. É uma consideração muito sensata e que poderia ser estendida a todos os textos bíblicos e paleocristãos.

Fantasia por fantasia, mais vale ficar com os grandes escritores – neste caso, Jorge Luís Borges e o conto “Três versões de Judas”, incluído na obra-prima Ficções (1944). Borges, cuja fabulosa erudição o colocara em contacto com os textos do paleocristianismo e as muitas elucubrações que suscitaram, inventa o erudito sueco Niels Runeberg, autor de Kristus och Judas (1904), para se lançar em acrobáticas hipóteses sobre a verdadeira natureza de Judas, a terceira das quais vai ao ponto de propor que “Deus fez-se totalmente homem, porém homem até à infâmia, homem até à reprovação e o abismo. Para nos salvar, podia escolher qualquer dos destinos que urdem a perplexa rede da história; podia ser Alexandre ou Pitágoras ou Rurik ou Jesus; escolheu um ínfimo destino: foi Judas”.

No já mencionado romance Live from Golgotha, Gore Vidal tem uma alternativa ainda mais provocatória: quando, em Getsêmani, Jesus é entregue por Judas aos soldados romanos, Jesus, com tremenda lábia e presença de espírito, consegue persuadir estes de que Judas é que é o verdadeiro Messias e é Judas que acaba por ser crucificado.

Uma floresta de equívocos

Empregando a sua táctica habitual, Gibson & McKinley abrem o capítulo com uma novidade estrondosa: a descoberta em 2013, no norte da Turquia, de um cofre de pedra que conteria, alegadamente, um fragmento da cruz em que Jesus fora crucificado. Porém, atendendo a que o mundo cristão possui um apreciável número de (supostos) fragmentos da Verdadeira Cruz, que significado teria esta descoberta, mesmo que os seus autores não tivessem entretanto retirado as suas sensacionais alegações e se tivessem remetido a um embaraçoso silêncio?

O capítulo acaba por revelar-se completamente inconclusivo do ponto de vista histórico e os autores nem sequer fazem a pergunta que se impõe: porque razão ainda ninguém se deu ao trabalho de comparar alguns fragmentos e apurar se ao menos são do mesmo tipo de madeira, e, caso sejam, se têm cerca de 2000 anos de idade?

O achamento da Vera Cruz em Jerusalém pela imperatriz Helena, mãe de Constantino. Agnolo Gadi, 1380

Na falta de factos credíveis ou de investigações conclusivas, terminam, novamente, em tom de catequista, citando frei James Martin: “Quando Jesus nos diz nos Evangelhos que devemos tomar a nossa cruz, é para que aceitemos o facto de que o sofrimento faz parte da vida de toda a gente”.

O lençol misterioso

É intrigante a atitude dúbia da Igreja Católica perante o Sudário de Turim: evita pronunciar-se sobre a sua autenticidade, mas promove o seu culto. Em 2013, o Papa Francisco, embora tenha prosseguido a política de rodear a questão da autenticidade, proclamou que “a única e suprema Palavra de Deus vem até nós” através do sudário. O que leva Gibson & McKinley a concluir que o Sudário “possui um poder real, independentemente de ser, ou não, o lençol em que Jesus fora enterrado” – o que não só é uma tautologia como é um argumento absurdo num livro que pretende dar um contributo sério para a demanda do Jesus histórico.

De todas as relíquias ligadas a Jesus e aos primeiros tempos da Cristandade, esta é a mais enigmática e fascinante e também aquela que foi mais escrutinada e sujeita a testes científicos. Todos os testes e teorias se têm mostrado inconclusivos e algumas revelações sensacionais acabaram por revelar-se sem fundamento. Tome-se o caso de Barbara Frale, paleógrafa dos Arquivos Secretos do Vaticano, que em 2009 anunciou ter descortinado na mortalha um texto que interpretou como sendo uma certidão de óbito de Jesus, em triplicado (em grego, aramaico e latim). A paleógrafa deu conta destas descobertas em Os Templários e o Sudário de Cristo (publicado em Portugal pelas Edições 70), que até faz uma credível reconstituição das andanças do Santo Sudário até ter chegado à catedral de Turim, em 1578 – porém, a parte que diz respeito à certidão de óbito suscita imensas reservas. Frale detectou os caracteres ao analisar fotos tiradas ao Santo Sudário em 1931, mas nem o exame da mortalha nem o reexame das fotos de 1931 por outros cientistas revelou um caracter que fosse, quanto mais um elaborado relambório em três línguas.

É também espantoso que alguém com a erudição de Frale acredite que a burocracia romana se dava ao trabalho de emitir certidões de óbito para cada um dos muitos infelizes que submetia à crucificação, que era a forma de execução mais humilhante e desonrosa praticada no Império Romano. Não só era reservada a escravos, piratas e “inimigos do Estado” (só em casos excepcionais era aplicada a cidadãos romanos), como as vítimas eram muitas vezes deixadas a apodrecer na cruz, a fim de servirem de exemplo. Imaginar que Roma emitisse certidões de óbito para aqueles que pretendera reduzir à mais infame condição e tivesse a atenção de o fazer em versão trilingue e impressa (sabe-se lá por que método) na mortalha do crucificado é absurdo. Só faltou a Frale ler na mortalha a assinatura do médico legista e o carimbo do Instituto de Medicina Legal. É pena que Gibson & McKinley não reproduzam o lapidar comentário do historiador Antonio Lombatti sobre os textos descobertos por Frale: “É tudo produto de imaginação e software de computador”.

[A morte e o Sudário]

Após terem feito desfilar argumentos pró e contra a autenticidade do Sudário, Gibson & McKinley acabam, mais uma vez, por virar-se para Frei James Martin (que parece ser a figura tutelar deste livro), que afirma: “O meu instinto diz-me que ela é real”. Tanta pesquisa histórica e tanto teste científico para se entregar o veredicto final ao “instinto” de um padre jesuíta autor de bestsellers sobre espiritualidade cristã como My life with the saints e How can I find God?.

Procurar Jesus acaba por fazer lembrar a cena de O Pai Tirano em que a personagem (alcoólica) de Teresa Gomes pede, sucessivamente, uns pastéis de camarão, uns croquetes de vitela e uns pastéis de Belém e acaba sempre por contentar-se com “dois copinhos de vinho branco” – também Gibson & McKinley se propõem, capítulo após capítulo, oferecer factos históricos reveladores sobre Jesus, mas em vez disso servem-nos dois copinhos de catequese.

Relatos bíblicos e factos históricos

Enquanto Gibson & McKinley se limitam a reconhecer que os evangelhos canónicos se contradizem “em certos pormenores” – o que não é verdade: contradizem-se muitas vezes e em factos fulcrais – mas aceitam genericamente a sua veracidade histórica, Jacobovici & Wilson estão em manifesta oposição aos “fanfarrões teológicos [que] tratam os escritos canónicos como se fossem as obras originais e indiscutíveis”, classificando “os textos com que não concordam como sendo tardios e, por consequência, heréticos ou inexactos”. Pelo contrário, defendem Jacobovici & Wilson, os evangelhos gnósticos são mais antigos e próximos da verdade histórica do que os canónicos.

“Todos os movimentos com origem em Jerusalém – gnósticos, ebionitas e nazarenos – discordavam da versão de Paulo da mensagem de Jesus”, mas a destruição de Jerusalém pelos romanos, em 70 d.C., e a devastação da Judeia eliminaram os principais rivais do cristianismo paulino, que entretanto expandira a sua influência pela Ásia Menor e regiões limítrofes.

Paulo pregando em Atenas. Rafael, 1515

E como Jacobovici & Wilson fazem questão de lembrar (por duas vezes), os conteúdos do Novo Testamento não são incontestáveis: foram o resultado de um processo de triagem ocorrido no século IV d.C., por iniciativa do arcebispo Atanásio de Alexandria, que, após ter feito uma selecção entre as centenas de textos então em circulação, a submeteu, no ano de 367, à consideração dos “conventos e igrejas sob a sua supervisão”. A Carta Pascal de Atanásio recebeu o assentimento das autoridades religiosas consultadas, embora o cânone só ficasse definitivamente fixado nos concílios de Hippo Regius (Hipona), em 393, e de Cartago, em 397. Este conjunto final de textos “reflecte a ideologia do partido vencedor, o grupo paleocristão favorecido pelo imperador Constantino. Não é, de modo algum, um conjunto imparcial de textos e certamente não reflecte a gama de posições paleocristãs”.

Mas mesmo o trabalho de triagem, edição e censura levado a cabo pela corrente paulina triunfante não conseguiu impedir que os textos canónicos estejam infestados de incongruências, o que faz com que deles emerja um Jesus que, ao mesmo tempo que adverte “Não penseis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer a paz, mas a espada” (Mateus 10:34), preconiza “Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra’ (Mateus 5:39)”, e um Jesus que deixou os judeus assarapantados com palavras e actos contrários às leis e preceitos judaicos mas também afirmou “Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir” (Mateus 5:17).

▲ Jesus em pregação: O Sermão da Montanha, de Carl Heinrich Bloch, 1877

www.freechristimages.org

Uma explicação possível para as incongruências do Jesus histórico é que a narrativa (canónica ou apócrifa) da sua vida poderá resultar da amalgamação de elementos provenientes da vida, ditos e ensinamentos dos muitos pregadores, líderes de bandos insurrectos, aspirantes a Messias e “loucos de Deus” em que aquela região do globo sempre foi fértil. Admitindo que Jesus existiu (e a maioria dos especialistas estão de acordo neste ponto) e que alguns factos a ele referentes descritos nos evangelhos são verdadeiros, como poderá apurar-se, dada a natureza tardia, fragmentária e pouco fiável dos textos quais os factos que dizem respeito à sua vida, quais os que foram pedidos emprestados às vidas de outros pregadores e quais foram inventados ou distorcidos para lá da possibilidade de reconhecimento?

Por outro lado, muitas das incongruências e ambiguidades dos evangelhos canónicos podem ser atribuídas ao facto de estes não serem obra de um autor único nem sequer de um compilador único. Trata-se de uma massa heteróclita de textos produzidos por diversos autores em alturas diversas e em diversas línguas, que foi sujeita, também por diversas mãos e em diferentes ocasiões, a cortes, acrescentos e emendas, bem como a cópias defeituosas e traduções imprecisas. Houve quem se apercebesse de que as incongruências e ambiguidades retiravam credibilidade ao texto e tentasse remediá-las mediante interpolações – porém, por falta de visão global do interpolador ou porque a massa de textos é irremediavelmente caótica, algumas interpolações acabaram por abrir mais brechas do que as que fecharam.

As sucessivas inferências e especulações que os modernos estudiosos foram tecendo em torno dos textos bíblicos e paleocristãos não ajudaram a desfazer a confusão. A maioria destes estudiosos faz as suas deduções e julgamentos presumindo que os autores dos alvores da Cristandade tinham o escrúpulo e rigor dos historiadores modernos e as preocupações de coerência, consequência, plausibilidade e integridade estrutural dos romancistas modernos. Mas muitos episódios bíblicos podem parecer prenhes de significados ocultos e dar azo a interpretações mirabolantes apenas porque talvez digam respeito a um contexto histórico e social do qual só fazemos uma pálida e deformada ideia ou porque os padrões narrativos dos seus autores nada têm a ver com os que hoje regem textos de ficção e relatos factuais, ou simplesmente porque foram truncados, retirados de contexto ou interpolados nalguma fase da formação do cânone.

Um dos primeiros exemplos conhecidos de arte cristã: Jesus cura uma mulher. Roma, Catacumbas de Marcelino e Pedro, século IV

As agendas ocultas

Mas havia uma razão ainda mais forte para os autores dos textos bíblicos e paleocristãos não terem um compromisso com o rigor e a objectividade: cada um tinha a sua “agenda”. No mundo turbulento, contraditório e quezilento dos primeiros tempos da Cristandade, quando ainda não estava definido o caminho pelo qual esta iria enveredar e as lendas e rumores ainda não tinham cristalizado em cânones e dogmas, várias correntes doutrinais se entrechocaram e disputaram a supremacia – o que passava por moldar os textos sagrados de forma a servir e promover as suas convicções e interesses e a desacreditar as correntes rivais.

Tais textos deverão ser lidos não como relatos objectivos da realidade mas como propaganda religiosa. Tomá-los como documentos factuais é muito mais ingénuo do que crer que um prospecto em que o partido político do Governo cessante faz um balanço do seu mandato constitui um retrato fiel do país.

A esta distorção da realidade ocorrida nos primeiros tempos da Cristandade e cimentada durante os séculos seguintes, soma-se a que é hoje produzida por quem ganha a vida a especular, dissertar, escrever e perorar sobre o Jesus histórico – professores de estudos bíblicos, arqueólogos, mestres em história das religiões, paleógrafos, exegetas bíblicos, teólogos, caçadores de tesouros…

Para lá das crenças que possam perfilhar, os modernos especialistas em Jesus estão permanentemente condicionados pelo facto de o seu ganha-pão e o seu prestígio necessitarem de ser alimentados por um ininterrupto caudal de revelações sensacionais e interpretações inauditas. Uma vez que é a sua carreira e a sua subsistência que estão em jogo, estes eruditos são capazes de erguer teorias elaboradas a partir de uma lista de lavandaria em aramaico e de escrever 300 páginas sobre meia dúzia de versículos de um evangelho.

Uma indústria colossal assente sobre o vazio

Uma busca por “historical Jesus” na Amazon.com produz 48.414 resultados na categoria “livros”, 10.467 se restringirmos a busca a livros sobre “história da Cristandade”. Mesmo admitindo que metade dos resultados são equívocos, ainda sobram títulos suficientes para encher uma biblioteca pública.

Nesta imensa massa há de tudo: Jesus on trial: A lawyer affirms the truth of the Gospel (2015), do experiente causídico David Limbaugh, analisa a veracidade do Jesus histórico como se fosse um caso de tribunal. The misunderstood Jew: The church and the scandal of the Jewish Jesus (2007), de Amy-Jill Levine argumenta que as aparentes incongruências nas palavras de Jesus se evaporam quando se considera que ele era um judeu dirigindo-se a judeus. Bill O’Reilly, que em livros anteriores escrutinara os assassinatos de Lincoln e Kennedy, faz o mesmo com Jesus em Killing Jesus (2013). O frenesim editorial é tal que é inevitável que as ideias para títulos se esgotem, pelo que também em 2013 saiu outro Killing Jesus, de Stephen Mansfield, cujo blurb promete “Tortura. Infanticídio. Brutalidade. Homicídio” e retrata Jesus como uma vítima de uma “rede criminosa”, em tom de thriller de aeroporto (“Estava a ser perseguido por algum tipo de predador. A princípio, não tinha nome nem rosto, mas sentia que ele andava por ali […] Agora era capaz de ver os traços do predador nos rostos que via na multidão”).

Jesus rodeado de predadores. Hieronymus Bosch (ou um seu discípulo), c.1510-35

O “surpreendente e controverso” The Jesus dinasty: The hidden history of Jesus, his royal family and the birth of Christianity (2006), de James Tabor, dá a ver Jesus e o primo João Baptista como herdeiros de linhagens reais judaicas (se não tivessem sido ambos executados, teria a Cristandade começado como monarquia bicéfala?). The madness of King Jesus: The real reasons for his execution, de Justin G. Meggitt (que só será lançado em Abril de 2016), defende, com base em literatura médica, que os romanos viram em Jesus não um perigoso revolucionário mas um pobre lunático e que a sua execução nada teve a ver com motivos políticos ou religiosos: foi uma medida de salubridade pública.

E a quem pareça espantoso que Jeffrey R. Bütz tenha conseguido encher as 240 páginas de The brother of Jesus and the lost teachings of Christianity (2005), com Tiago, alegado irmão de Jesus, cuja presença nos evangelhos equivale a um pequeno borrão indistinto, experimente-se fazer a busca por “James brother of Jesus” e ser-lhe-ão devolvidos 7.575 títulos (“apenas” 576 se se circunscrever a busca a “história da Cristandade”). Sobre “Mary Magdalene” há 1881 livros, 81 se se circunscrever a busca a “história da Cristandade”. E não se pense que estes livros são edições de autor, de pequena tiragem, destinadas a um pequeno círculo de iniciados: muitos deles estão entre os livros mais vendidos e comentados da Amazon.

A impressão que resulta deste fervilhar em torno do Jesus histórico é que ele anda realmente a ser “perseguido por algum tipo de predador”: são os especialistas em Jesus.

O que sobra de Jesus

É frequente ouvir agnósticos e ateus, querendo dar ideia da sua tolerância e abertura de espírito, dizer: “Não sou crente, mas tenho grande admiração por Jesus”. É uma afirmação paradoxal, já que, fora da crença cristã, Jesus quase não tem existência e os elementos factuais sobre ele são demasiado escassos e vagos para fundamentar adesão ou rejeição. Como aponta o historiador Donald Akenson, “os historiadores que tentam reconstruir uma biografia do homem para lá dos singelos factos de que existiu e foi crucificado, não têm seguido práticas historiográficas idóneas”.

É preciso considerar que o nosso conhecimento dos actos e palavras de reis e imperadores do tempo de Jesus, ou até dos que viveram há seis ou sete séculos, é muito lacunar e pouco fidedigno. Se o labor dos historiadores se revelou incapaz de resgatar ao passado uma só frase dita ou escrita por Alexandre ou Cleópatra, como poderemos acreditar que ficaram registadas, fiel e detalhadamente, todas as palavras (de belo efeito, reconheça-se) proferidas durante o julgamento de Jesus por Pilatos, ou o que Jesus terá dito aos “escribas e fariseus vindos de Jerusalém” que admoestaram os seus discípulos por não lavarem as mãos antes de comer?

Cristo perante Pilatos. Mihály Munkácsy, 1881

Jesus foi, para os seus contemporâneos, figura demasiado insignificante para ser mencionado em documento algum e não chegou aos nossos dias algo escrito por ele (se é que sabia escrever) ou por aqueles que o conheceram. A única fonte “histórica” invocada para dar consistência à sua figura são as Antiguidades judaicas, do historiador judeu (romanizado) Flávio Josefo, mas, tendo estas sido escritas em 93-94 d.C., a sua autoridade quanto ao “Jesus histórico” não é maior do que a dos evangelhos. Procurar demonstrar que o Jesus histórico corresponde aproximadamente ao Jesus bíblico recorrendo à Bíblia equivale à proeza do Barão de Münchhausen, que, caindo num atoleiro, consegue içar-se para fora dele puxando pelo seu próprio cabelo.

Não existindo quaisquer fontes primárias e resultando todo o conhecimento sobre Jesus de documentos de propaganda religiosa, escritos muito depois da sua morte (sejam eles “canónicos” ou “apócrifos”), o Jesus histórico está condenado a ser conhecido “por espelho, em enigma” (citando Paulo de Tarso), e não “face a face”. É, afinal de contas, uma personagem tão insubstancial como Homero ou o rei Artur.

A meio de Procurar Jesus, Gibson & McKinley concluem, num momento de inesperada lucidez, que “em cada procura que se faça do Jesus histórico, do Jesus ‘genuíno’, […] acabamos por nos deparar com o nosso próprio reflexo, com um Messias que, convenientemente, partilha das nossas preocupações e que papagueia as nossas opiniões e soluções preferidas”. É pena que não tirem daqui as inevitáveis consequências e insistam em impingir-nos as suas fantasias e projecções como História.