Índice

Índice

Apresentam-se os candidatos

A escolha da Palavra do Ano dos Dicionários Oxford não se restringe necessariamente a palavras cunhadas durante o ano – algumas podem ter existido durante muito tempo na obscuridade até que as particulares circunstâncias desse ano lhes deram notoriedade ou um novo significado. O apuramento da Palavra do Ano não resulta apenas de uma contabilidade lexicográfica, entra também em conta com considerações sócio-políticas e é, portanto, um reflexo do Zeitgeist.

A selecção (short list) deste ano incluía:

Glass cliff (falésia de vidro) descreve a tendência para que sejam atribuídos a mulheres lugares de chefia, empresariais ou políticos, quando as condições são adversas e a probabilidade de sucesso é reduzida. A ideia de que as mulheres tinham, nos últimos anos, conseguido ultrapassar o glass ceiling (“tecto de vidro”, no sentido de “barreira invisível”) que as impedia de ascender a cargos de liderança parece ser ilusória: foi permitido às mulheres ascender porque os líderes masculinos preferiram resguardar-se e ficar à espera de que as condições voltem a ser mais propícias. Entretanto, as mulheres vão tentando sobreviver na sua precária e exposta posição – daí a metáfora da “falésia”. Avaliar se este fenómeno é real ou não (e, sendo-o, se a sua extensão é significativa) passaria por conseguir discernir em que medida é que o desempenho das empresas e dos governos é determinado por quem os dirige, ou seja, se os lucros ou o PIB sobem (ou caem) graças ao CEO ou ao primeiro-ministro, ou apesar deles. Seja o fenómeno real ou não, a verdade é que o uso da expressão “glass cliff” – que é uma metáfora particularmente desajeitada – aumentou consideravelmente em 2016.

Theresa May acabou, inesperadamente, por ser escolhida para suceder a David Cameron na liderança do Partido Conservador, quando se esperava que fosse o cabeça de cartaz do Brexit, Boris Johnson, a fazê-lo. Terão os homens do Partido Conservador evitado assumir responsabilidades num momento difícil?

Alt-right (direita alternativa) designa os extremistas de direita descontentes com o conservadorismo tradicional, que adoram fazer proclamações ultrajantes e infames, que justificam como uma saudável rejeição do espartilho da “correcção política”. Ao contrário dos reaccionários de velha cepa, que tendem a ser neófobos e julgam que o Instagram é uma marca de sopas instantâneas, os alt-righters são utilizadores experientes e hábeis da internet e expressam-se nela de forma veemente, estridente e prolixa.

Latinx é o termo que os sumos-sacerdotes da correcção política pretendem que substitua “latino”, usado para designar, nos EUA, indivíduos de origem hispânica. A terminação “o” é vista como sendo discriminatória das mulheres e das orientações sexuais não-ortodoxas, devendo dar lugar à “inclusiva” terminação em “x”. Estes excessos de correcção política, que visam almofadar o universo das relações humanas de forma que ninguém possa vir a sentir-se, mesmo que de forma muito remota, ofendido, menosprezado ou discriminado, acabam por fornecer pretexto aos alt-righters para ignorar as mais elementares regras de urbanidade e decência.

Coulrophobia (medo de palhaços) dormiu durante anos num canto poeirento e escuro (o mesmo onde repousam “efodiofobia” e “zeugma”) até que nos EUA alguns brincalhões disfarçados de palhaços malévolos se lembraram de assustar pessoas, no que foram prontamente imitados por gente ociosa e desmiolada noutros pontos do mundo.

Hygge, uma palavra dinamarquesa intraduzível para inglês ou português, que expressa um estado psicológico induzido por ambientes confortáveis, repousantes e aprazíveis; há aqui um elevado grau de subjectividade, pois enquanto os sociais-democratas escandinavos de classe média poderão atingir o hygge assando castanhas na lareira, bebericando chocolate quente e discutindo Kierkegaard com os amigos, haverá sempre alt-righters para quem a ideia de bem-aventurança seja sair à noite com capuzes e tacos de baseball para dar uma coça na escória estrangeira (tendo combinado tudo no Twitter).

Woke (a partir de “wake”) significa estar desperto, alerta para situações de discriminação (de raça ou de género) e injustiça. A palavra teve circulação restrita entre os afro-americanos dos EUA, mas só recentemente – sobretudo após os recorrentes casos de violência policial contra negros nos EUA e a formação do movimento Black Lives Matter – saltou para uso mais alargado. O fenómeno é real mas a palavra não é um grande achado.

Adulting designa o acto de um adulto se comportar como um adulto (!), assumindo tarefas, escolhas e responsabilidades banais, quotidianas e pouco agradáveis, como preparar o jantar, pagar as contas, lavar regularmente a louça em vez de a acumular em pilhas no lava-loiça durante semanas a fio e não ir para os copos todas as sextas-feiras e sábados à noite. É uma palavra que só poderia tornar-se necessária numa sociedade em que tantos adultos cultivam um estilo de vida adolescente até tão tarde na vida e em que impera a gratificação instantânea.

Chatbot resulta da contracção das palavras “chatter” e “robot”, ou seja, é um sistema de inteligência artificial vocacionado para a tagarelice. E fá-lo tão habilmente que é capaz de convencer o interlocutor de que está a dialogar com outro ser humano e não com uma máquina (ou seja, passa no Teste de Turing). Há cada vez mais gente que prefere falar com chatbots do que com pessoas de carne e osso, o que pode ser interpretado menos como um comprovativo dos progressos da inteligência artificial do que da regressão do ser humano. Porém, se atendermos à quantidade de trolls, alt-righters e simples egomaníacos que enxameiam a internet, a opção pelo chatbot pode ser uma opção compreensível para almas sensíveis.

A escolha de chatbot faz parte do mesmo fenómeno que levou a que a Palavra do Ano de 2015 tenha sido emoji, ou seja, aqueles pictogramas que transmitem emoções de forma simplificada e histriónica (geralmente assumem a forma de rostos estilizados, que expressam alegria, alívio, ira, perplexidade, etc.) e que saltaram dos telemóveis japoneses para os meios de comunicação electrónica de todo o planeta. Quer os emojis quer os chatbots são sintoma de uma comunicação estereotipada, mecânica e impessoal, pobre na forma e no conteúdo.

[Os Dicionários Oxford justificam a escolha de “post-truth” como Palavra do Ano, bem como das restantes palavras cujo uso explodiu em 2016]

Quando a verdade se torna irrelevante

A palavra post-truth terá sido usada pela primeira vez num ensaio de Steve Tesich publicado em 1992 na revista The Nation, que, referindo-se ao escândalo Irão-Contras (um esquema inacreditavelmente sórdido e retorcido montado por altos responsáveis da administração Reagan) e à Guerra do Golfo (a primeira), se lamentou de que os americanos, “na qualidade de povo livre, escolheram viver num mundo de pós-verdade”, isto é, num mundo em que a verdade deixou de ser relevante, pelo que a denúncia fundamentada de uma declaração como insensata, de uma promessa como inviável, de uma acusação como calúnia, ou de uma generalização como abusiva, abala a convicção dos apoiantes do político que a proferiu. Ou seja: pode mentir-se tanto quanto se queira sem que haja consequências.

Quanto ao diálogo, os cultores da pós-verdade não vêem o mais pequeno interesse nele, já que pressupõe que ideias possam ser trocadas e sujeitas a escrutínio e a confronto com factos. No reino da pós-verdade a comunicação é unidireccional e resume-se à repetição maciça e acéfala dos slogans e das falácias que gozam da aprovação dos fiéis.

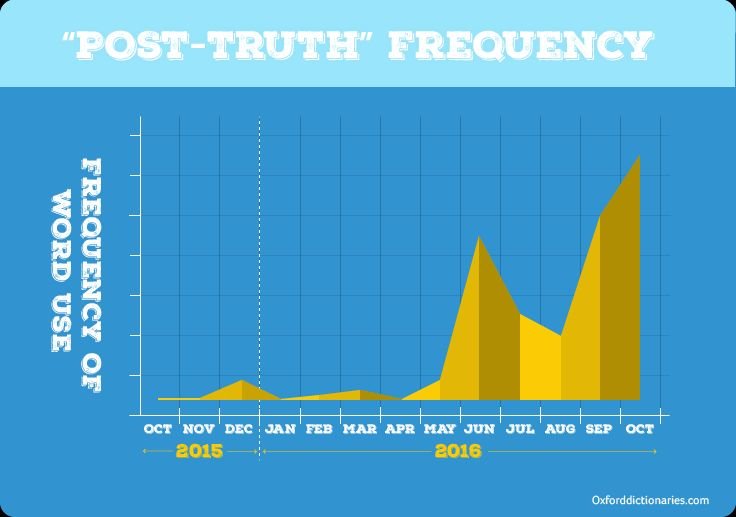

O uso de post-truth ganhou difusão suficiente para que, em 2004, o escritor e conferencista Ralph Keyes, usasse o termo como título de um livro seu: The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life (A era da pós-verdade: Desonestidade e mentira na vida contemporânea). Mas foi em 2016 que o uso da palavra teve crescimento explosivo, tendo registado picos em Maio-Junho, coincidindo com a campanha do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, e em Setembro-Outubro, correspondendo à campanha para as eleições presidenciais norte-americanas.

Frequência de uso da expressão “post-truth” em 2015-16

A campanha a favor da saída do Reino Unido disseminou maciçamente o “facto” de que a pertença do país à UE custaria ao país 350 milhões de libras por semana e de pouco serviu que tal atoarda fosse desmentida por várias entidades, incluindo o equivalente britânico do nosso Instituto Nacional de Estatística, e pelos jornais que levam a sério o fact checking. Os adeptos da saída continuaram a agitar a bandeira dos “350 milhões de libras por semana” e a descartar quaisquer factos que a contradissessem como campanhas de calúnias e desinformação.

Boris Johnson em frente ao autocarro onde se pode ler que os 350 milhões de libras por semana enviados semanalmente para a UE seriam mais bem empregues no Sistema Nacional de Saúde britânico

Na campanha presidencial americana (e na campanha para as eleições primárias do Partido Republicano que a precedeu), Donald Trump debitou mentiras, meias-verdades, calúnias, torpezas, bazófias e promessas fantasiosas, durante meses a fio, sem que a sua popularidade fosse abalada, mesmo quando as suas afirmações eram sistematicamente desmontadas pela campanha democrata ou pelos media. Trump estava perfeitamente consciente da impunidade de que gozava – sabia que no reino da pós-verdade os actos não têm consequências – de forma que chegou a gabar-se, num discurso no Iowa, em Janeiro de 2016, de que “podia ir para o meio da Quinta Avenida e abater alguém a tiro e não perder um único voto”.

[Discurso de Donald Trump a 22 de Junho de 2016: 25 mentiras compactadas em 7’23]

Um seu apoiante de origem portuguesa entrevistado pela TSF, poucos dias antes das eleições, quando confrontado com a natureza falaciosa e ultrajante do discurso de Trump, justificava-o dizendo que nada disso tinha importância, pois eram coisas que é preciso dizer em campanha para captar a atenção dos media, mas que não correspondiam realmente às reais convicções e intenções de Trump. Presume-se que as reais convicções e intenções de Trump – todas elas sensatas, benévolas e racionais – seriam apenas do conhecimento dos apoiantes e que só eles são capazes de ver o anjo que existe sob a fachada do energúmeno. É uma mundivisão próxima do pensamento mágico, o que pode parecer inesperado na era do smartphone e do Twitter.

A World Wide Web, ao colocar ao alcance de alguns cliques, a possibilidade de verificar informações, adquirir conhecimentos e expandir horizontes, dir-se-ia estar vocacionada para escorraçar boatos, crendices, “lendas urbanas” e teorias conspirativas e fazer de cada um de nós um cidadão mais bem informado, tolerante e sensato. Porém, o efeito inverso também é significativo: há milhões de pessoas que buscam na World Wide Web apenas aquilo que confirma os seus preconceitos, que à diversidade de pontos de vista preferem o dogmatismo e à visão global preferem a perspectiva provinciana e tacanha – é a aldeia global, mas com ênfase na “aldeia”. Como este peculiar uso da World Wide Web os leva a conviver e dialogar apenas com quem pensa como eles, as suas convicções, por débeis e quiméricas que sejam, fortalecem-se e se acaso tropeçam em factos que as desmentem, ignoram-nos – como escreveu o jornalista Michael Deacon no The Daily Telegraph, no reino da pós-verdade “os factos são negativos; os factos são pessimistas; os factos são anti-patrióticos”.

A pós-verdade hoje e na década de 1930

A reacção do governo russo à publicação na passada terça-feira, 15 de Novembro, pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) do relatório preliminar sobre a anexação da Crimeia pela Rússia, é mais um exemplo da pós-verdade que começa a imperar também nas relações internacionais. Perante o relatório do TPI, que considera que “a situação no território da Crimeia e em Sebastopol corresponde a uma ocupação”, decorrente do “conflito internacional armado entre a Ucrânia e a Federação Russa”, a Rússia comunicou no dia seguinte que considerava o relatório parcial e iria abandonar o TPI – a cuja jurisdição não estava, na verdade, sujeita, uma vez que (tal como os EUA ou a China) o país nunca chegara a ratificar o tratado que criara o TPI.

Podem aqui estabelecer-se paralelos com a actuação do Japão em 1931, com a invasão da Manchúria, que era território chinês, e a subsequente criação do estado-fantoche de Manchukuo. A Comissão Lytton, nomeada em 1931 pela Sociedade das Nações e chefiada pelo britânico Edward Butter-Lytton gastou, inexplicavelmente, quase um ano para elaborar um relatório que concluía que o Japão tinha sido o agressor, que o estado-fantoche de Manchukuo não deveria ser reconhecido internacionalmente e que a Manchúria deveria obter estatuto autónomo sob administração chinesa (registe-se que, apesar da incomensurável vantagem de viver numa época de comunicação instantânea e global, a equipa do procurador do TPI Fatou Bensouda foi ainda menos lesta do que a Comissão Lytton: o relatório surgido em Novembro de 2016 reporta-se a uma ocupação ocorrida em Março de 2014).

1932: A Comissão Lytton chega a Xangai (Edward Butter-Lytton de sobretudo claro, ao centro)

Quando o Relatório Lytton foi apresentado em 1932 à Assembleia-Geral da Sociedade das Nações, o representante japonês, indignado perante os factos anti-patrióticos que foram expostos, abandonou a sala e, poucos meses depois, o Japão anunciou formalmente o abandono da organização.

A reacção intempestiva do governo russo na quarta-feira passada teve antecedentes na rejeição do relatório do Comité de Investigação Conjunta (JIT, na sigla inglesa) à queda do voo 17 da Malaysia Airlines na Ucrânia, apresentado a 28 de Setembro passado e que concluiu que o avião foi abatido por um míssil 9M38 Buk de fabrico russo disparado de uma zona sob controle de rebeldes pró-russos. Perante factos tão flagrantemente anti-patrióticos, o embaixador russo nas Nações Unidas classificou a tentativa dos países que participaram no JIT de levar o caso ao Tribunal Penal Internacional como “um grandioso espectáculo político que só prejudica o esforço para apurar os culpados”.

Mísseis 9M38 similares ao que abateu o voo 17 da Malaysia Airlines

Pode tentar desdramatizar-se a situação lembrando que nada disto é novo: afinal a propaganda que fez Hitler ascender ao poder foi feita nestes moldes (ver Um professor de literatura lê o Mein Kampf). É verdade, mas seria de esperar que tivéssemos aprendido alguma coisa com os terríveis erros cometidos no passado e que décadas de democracia, paz, crescimento económico, liberdade de expressão e livre e universal acesso à informação tivessem imunizado a sociedade contra os apelos da mais rasteira, malévola e grosseira propaganda.

A eleição de “pós-verdade” como Palavra do Ano de 2016 foi, infelizmente, uma escolha acertada. É de recear que num futuro não muito distante as Palavras do Ano possam ser “pós-democracia” ou “pós-humanidade”.