Índice

Índice

A resposta a esta pergunta é simples: ninguém. No início a descolonização foi vista como a página dourada onde homens como Spínola, Soares e Almeida Santos sonhavam inscrever no topo o seu nome. Depois tornou-se no facto cuja autoria ninguém reivindica e cuja responsabilidade todos enjeitam. E contudo desde os primeiros momentos que estavam reunidos os elementos para que a descolonização fosse uma tragédia mais que anunciada.

Como sempre sucede com as tragédias não faltam a posteriori datas nem factos que podem ser apresentados como o momento central desse torvelinho de acontecimentos que isoladamente não se podem considerar muito graves, mas que adicionados se exponenciam até gerar o desastre.

É claro que os sinais estão lá desde essa noite de 25 para 26 de Abril de 1974 quando no quartel da Pontinha se torna evidente, após horas e horas de reunião, que a estratégia a seguir no Ultramar divide a Junta de Salvação Nacional e a Comissão Coordenadora do MFA: a transformação da PIDE/DGS em serviço de informações militares nos territórios ultramarinos e a manutenção dos secretários-gerais dos diversos territórios até à nomeação de novos Governadores pelo Governo Provisório contam-se entre os principais pontos de discórdia.

Depois da leitura desta declaração à 1h 30m do dia 26 de Abril os homens da JSN voltam à Pontinha para continuar a discussão com a Coordenadora do MFA. Até às 8h vão continuar sentados à mesa.

A Assembleia do MFA de 8 de Junho terá começado de forma atribulada pois, como recorda Sanches Osório, o então coronel Vasco Gonçalves, membro da Coordenadora do MFA, mandou sair da sala os militares que não pertencessem ao MFA. Ora era impossível apurar quem pertencia ou não ao MFA.

Mas foi a 8 de Junho de 1974 que se tornou num facto aquilo que não era mais que um presságio: reunidos em plenário na Manutenção Militar, os oficiais decidem o cessar-fogo imediato no Ultramar. Se se perguntar quem deu a ordem para o cessar-fogo rapidamente se constata que a resposta, como nas tragédias, é “Ninguém”. Mas tal como na Odisseia ou no Frei Luís de Sousa não se percebe a história sem se perceber o que fez “Ninguém”.

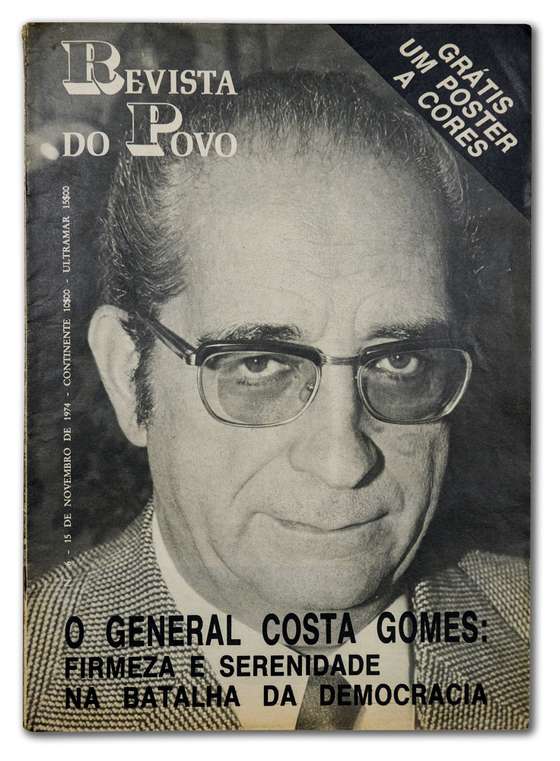

A Assembleia do MFA de 8 de Junho terá começado de forma atribulada pois, como recorda Sanches Osório, o então coronel Vasco Gonçalves, membro da Coordenadora do MFA, mandou sair da sala os militares que não pertencessem ao MFA. Ora era impossível apurar quem pertencia ou não ao MFA. Nesta fase, Junho de 1974, pode dizer-se que todos os militares pertenciam ao MFA pois pouco mais de uma semana antes, a 24 de Maio, o General Costa Gomes, na qualidade de Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), determinara por decreto que todos os oficiais, sargentos e praças passassem a considerar-se incluídos no MFA. Desagradados com o decorrer dos trabalhos, vários militares abandonaram a reunião, não estando assim presentes quando, segundo Sanches Osório, se decidiu “o cessar-fogo imediato no Ultramar”.

Costa Gomes, outro dos militares presentes nessa Assembleia e que pela sua patente de general e cargo de CEMGFA certamente teria uma palavra a dizer em tão importante decisão, também terá saído antes de ela ser discutida: “Não tenho ideia dessa decisão, embora deva dizer que não estive até ao fim do plenário.” – declarou a Maria Manuela Cruzeiro.

O general considera que do ponto de vista militar “uma ordem dessas nunca poderia ser dada, já que, a concretizar-se, expunha as unidades a uma posição de inferioridade perante um eventual ataque do adversário”.

O cessar-fogo tornou-se rapidamente num facto militarmente consumado tanto mais que no terreno, fosse determinado pelos comandos ou resultado do voluntarismo de alguns oficiais, as tropas portuguesas entendiam que ele vigorava.

Seja como for essa ordem foi aprovada a 8 de Junho de 1974 numa Assembleia da qual sempre se gostou mais de destacar o desprendimento material subjacente ao facto de os oficiais terem recusado as graduações que Spínola lhes propôs (como explicaria Melo Antunes os oficiais presentes teriam visto nessa proposta “a manobra clássica de tentar manipular as pessoas através de benesses”) do que a decisão do cessar-fogo imediato.

Mas independentemente do quando, do como e do por quem foi decidido o cessar-fogo ele tornou-se rapidamente num facto militarmente consumado tanto mais que no terreno, em África, fosse determinado pelos comandos ou resultado do voluntarismo de alguns oficiais, as tropas portuguesas entendiam que o cessar-fogo vigorava.

Desta atitude resultou uma irreversível posição de inferioridade para as Forças Armadas Portuguesas, com consequências por vezes trágicas para os próprios militares como sucedeu em Maio de 1974 em Bambandinca, no centro-sudeste da Guiné, com uma patrulha motorizada cujo comandante, o tenente-coronel Luís Ataíde Banazol, resolveu contactar directamente o PAIGC. Naturalmente o PAIGC desconfiou desta iniciativa e a companhia caiu numa emboscada da qual resultaram dois mortos e dezoito feridos, dois dos quais ficaram mutilados. Da generalização desta atitude resultou também e sobretudo a ausência de protecção para os civis. Mas em Junho de 1974 ninguém ponderava os riscos a que iam ser expostas as populações civis de África e quando tal acontecia era simplesmente para os desvalorizar.

11 de Junho de 1974: nenhum estava tranquilo

Este cessar-fogo decidido não se sabe por quem é um dos factos que concorre para que soem mais a esconjuro do que a uma afirmação as sucessivas garantias de tranquilidade dadas por Spínola durante a cerimónia em que deu posse a Silvino Silvério Marques e Henrique Soares de Melo, como novos governadores de Angola e Moçambique.

Quatro vezes repetiu Spínola que poderiam estar tranquilos europeus e africanos pois todos “serão chamados, sem excepção, a dar o seu voto”.

Mas a 11 de Junho de 1974 nenhum dos homens que enche o Palácio de Belém para assistir à posse dos novos governadores de Angola e Moçambique está tranquilo e muito menos era capaz de garantir a tranquilidade àqueles que viviam nos territórios africanos. A começar pelo próprio general Spínola.

António de Spínola: da guerra para a política

Spínola vê o país mudar: são as greves, os saneamentos, as reivindicações e os jornais cheios de anúncios em que comerciantes, vendedores e caixeiros-viajantes invocam certificados passados pela Junta de Salvação Nacional ou por notáveis locais para negarem ter pertencido à PIDE ou à Legião Portuguesa.

Em Junho de 1974 o general não se reconhece no país de que se tornara Presidente da República há menos de um mês. Mas mais inquietantemente ainda Spínola não reconhece nem se reconhece nessas Forças Armadas que deixam crescer ainda mais o cabelo e a barba, banalizam o “pá”, trocam o Regulamento de Disciplina Militar pelos plenários e aos desfiles preferem as assembleias. Cada vez mais aqueles soldados que ele define como “melhores entre os melhores” parecem arredios à ordem castrense que o general tanto gosta de exaltar naquele seu português gongórico. Um vocabulário que, em meados de Junho de 1974, começava a parecer tão exótico e deslocado quanto aquele monóculo que Spínola fazia questão de usar num país em que a administração dos TLP se sentia obrigada a afirmar publicamente no Diário Popular a 5 de Maio de 1974 que durante as horas de serviço “As telefonistas não foram proibidas de cozinhar para os fuzileiros”.

Depois foram essas comemorações do 10 de Junho atrás das paredes de um quartel – a Base Aérea da Ota – e não no cenário majestoso do Terreiro do Paço, pois a tal obrigara o receio da associação entre o regime deposto e as cerimónias de condecorações aos militares que habitualmente tinham lugar neste dia.

A cada dia, quando não a cada hora, se lhe arreiga o pressentimento mais do que o conhecimento de que é precisamente em torno desses “africanos” e “europeus” a quem ele, Spínola, acaba de garantir a tranquilidade, que ameaçam tornar-se insanáveis as suas divergências com os homens da Coordenadora do MFA. Um dos primeiros momentos em que essas divergências afloraram publicamente foi a propósito do destino do capitão Peralta (ver caixa 1), um militar cubano capturado na Guiné em Novembro de 1969 que os membros da Coordenadora queriam libertar imediatamente, abdicando do que Spínola considerava um trunfo importante em negociações futuras com o PAIGC. Depois foram essas comemorações do 10 de Junho atrás das paredes de um quartel – a Base Aérea da Ota – e não no cenário majestoso do Terreiro do Paço, pois a tal obrigara o receio da associação entre o regime deposto e as cerimónias de condecorações aos militares que habitualmente tinham lugar neste dia. A 11 de Junho de 1974 Spínola está longe de ser um homem tranquilo.

Pouco tranquilos estariam também Silvino Silvério Marques e Henrique Soares de Melo enquanto o Presidente da República lhes dá posse respectivamente como Governador-Geral de Angola e Governador-Geral de Moçambique.

Silvino Silvério Marques: Lisboa não lhe vai responder

Silvino Silvério Marques sabe que a declaração do Presidente da República – “A todos garantiremos que nessa hora grande serão chamados, sem excepção, a dar o seu voto” – está longe de ser consensual não tanto entre os mais de quarenta partidos e grupos políticos entretanto constituídos em Angola mas sobretudo para o MPLA e para a FNLA. Esta última, liderada por Holden Roberto, destaca-se por exigir independência imediata sob risco de serem expulsos todos os portugueses de Angola e ameaça em declarações que faz na capital do Zaire, Kinshasa: “Não restará sequer uma peça de mobiliário que se possa aproveitar”.

Também o MPLA considera que o referendo não é uma solução para o povo angolano. Agostinho Neto numa entrevista dada ao semanário Expresso, em Londres onde Neto participara numa celebração do 1º de Maio com portugueses até então aí exilados, defende que a independência implica um “tempo de preparação” que deve ser controlado pelos angolanos e muito particularmente pelo seu movimento.

É certo que estas declarações são apenas isso – declarações – pois por esta época o Exército português controlava militarmente todo o território angolano. Mas também é verdade que ao anúncio de suspensão pelo Comando Militar de Angola, no final de Maio, das operações militares ofensivas e ao apelo das autoridades portuguesas para que as guerrilhas independentistas angolanas aceitassem um cessar-fogo, tanto a UNITA como a FNLA e o MPLA tinham respondido atacando: um dos ataques mais graves do pós-25 de Abril é levado a cabo pela UNITA que monta uma emboscada a um grupo de combate das Forças Armadas Portuguesas causando-lhe várias mortes.

Em resumo, os movimentos armados em Angola podiam não ter em Junho de 1974 grande capacidade operacional mas sabiam o suficiente de táctica para não desperdiçar a oportunidade que lhes fora oferecida pela forma desastrada como as autoridades portuguesas tinham lançado o cessar-fogo: quanto mais atacassem nessa fase, mais peso teriam nas futuras negociações sobre o destino daquele território. Que o fizessem não espanta. O que não se compreende é que entre os militares e políticos portugueses houvesse quem se mostrasse surpreendido com isso.

Mas para Silvino Silvério Marques o mais preocupante é o que não sabe e só vai descobrir uma vez em Luanda: Costa Gomes, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, retirara ao governador-geral de Angola competência sobre a PSP e a Organização Provincial de Voluntários de Defesa Civil. Ou seja, os seus poderes tinham sido diminuídos sem que o soubesse

Não sendo propriamente nenhum destes factos uma boa notícia, também não era por enquanto necessariamente sinónimo de catástrofe pois o poder destes movimentos era, em meados de 1974, muito mais mediático do que real. Por isso, ao militar que Silvino Silvério Marques era causaria provavelmente maior inquietação o facto de em Angola circular desde o fim de Maio de 1974 um abaixo-assinado subscrito por oficiais, sargentos e praças que por essa pública e notória via afirmavam a sua recusa de entrar em combate. E sobretudo Silvino Silvério Marques ficaria bem menos tranquilo se conseguisse avaliar, a 11 de Junho, as consequências futuras para Angola não apenas dos jogos que então se travavam nos bastidores, mas também da leviana e desorientada política de diplomacia paralela (ver caixa 2) feita por pessoas que não tinham qualquer experiência política e que, como salienta um dos militares que por esta época integrava uma das equipas de negociadores, Manuel Monge, nem contavam com o apoio dos diplomatas de carreira.

Mas para Silvino Silvério Marques o mais preocupante é mesmo o que não sabe e só vai descobrir uma vez em Luanda: o general Costa Gomes, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (que desempenhara um papel crucial nas manobras que levaram a que tendo sido Silvino Silvério Marques inicialmente convidado para o lugar de Governador-Geral e Comandante-Chefe de Moçambique fosse em seguida desconvidado) assinara um despacho que retirara ao Governador-geral de Angola competência sobre a PSP e a Organização Provincial de Voluntários de Defesa Civil. Ou seja os poderes de Silvino Silvério Marques tinham sido diminuídos sem que ele o soubesse e consequentemente diminuída estava também a sua capacidade para garantir a tranquilidade aos angolanos como bem se verá nos incidentes de Julho de 1974 nos musseques de Luanda.

No I Conselho de Defesa que convoca após chegar a Angola, Silvino Silvério Marques toma conhecimento deste despacho. Contesta-o de imediato por telegrama dirigido para Lisboa ao cuidado do ministro Almeida Santos. Mas de Lisboa nunca lhe chegará resposta a essa e às muitas outras questões com que se vai confrontar em Luanda.

Henrique Soares de Melo: missão quase impossível

Mas era sem dúvida Henrique Soares de Melo, advogado, membro dos Democratas de Moçambique, homem ligado aos círculos da oposição a Salazar e Caetano e agora Governador-Geral de Moçambique, quem experimentava pública fundamentação entre todos os presentes no Palácio de Belém, naquela manhã de 11 de Junho, para mais duvidar das garantias de tranquilidade que Spínola enfaticamente prodigalizara.

O que espoletara essa situação que os militares entenderam como um “enxovalho” e que politicamente era explosiva fora o assassínio pela Frelimo de Maria José da Silva Dias, mulher de um fazendeiro de Vila Manica, próxima de Vila Pery.

Vivendo e trabalhando em Moçambique, o novo Governador-Geral sabia que meses antes se tinha quebrado a confiança de parte da população branca nas Forças Armadas. Para perceber como isso aconteceu é preciso recuar um pouco ao período anterior ao 25 de Abril, mais precisamente a esses dias do início de 1974, em que na Beira e em Vila Pery (ver caixa 3) se gritara “Fora as Forças Armadas” e se tinham apedrejado quartéis. Ao contrário do que se possa supor, os envolvidos nestes confrontos não pertenciam à Frelimo e estavam longe de se enquadrar no perfil daqueles que então se definiam como terroristas. Quem se confrontou e insultou em Vila Pery e na Beira em Janeiro de 1974 foram sim os militares portugueses e grande parte da população branca dessas cidades moçambicanas.

O que espoletara essa situação que os militares entenderam como um “enxovalho” e que politicamente era explosiva fora o assassínio pela Frelimo de Maria José da Silva Dias, mulher de um fazendeiro de Vila Manica, próxima de Vila Pery.

Até então poupados pelas actividades da Frelimo, os comerciantes e fazendeiros da Beira e de Vila Pery compareceram em peso no funeral da vítima e, em sinal de luto pelo sucedido na Fazenda Águas Frescas, fecharam os seus estabelecimentos. Durante três dias manifestaram-se. Acusaram as Forças Armadas de não os defender e de terem interesses materiais na degradação da segurança, pois assim aquela região seria declarada zona de risco. Reivindicaram armas e meios para organizarem a sua autodefesa e vandalizaram a luxuosa messe, para eles símbolo da displicência dos militares.

Henrique Soares de Melo ainda se confronta com as manifestações nem sempre muito tranquilas quer contra, quer a favor, da independência, com um surto grevista nos portos, caminhos-de-ferro, fábricas e empresas agrícolas de Moçambique e com a actividade da Frelimo

Em consequência dos confrontos, oito civis e um militar, o capitão Garcia Lopes, deram entrada no hospital. A PSP, que os militares acusariam de passividade, e a Polícia Militar intervêm efectuando várias detenções entre os manifestantes, mas estes últimos conseguiriam impor a libertação dos detidos, saindo vencedores destes dias que ficarão conhecidos como Movimento da Beira. Mas esta foi uma vitória efémera pois quando, dentro de três meses, os militares fizerem um golpe em Lisboa, estes civis que em Janeiro de 1974 tinham apedrejado os capitães em Moçambique cairão inapelavelmente no lado errado da História e serão automaticamente rotulados como racistas e ultra-reaccionários.

Como se os dados sobre a má relação entre as forças de segurança e os militares e entre estes últimos e os civis não fossem suficientemente preocupantes, Henrique Soares de Melo ainda se confronta com as manifestações nem sempre muito tranquilas quer contra, quer a favor, da independência, com um surto grevista nos portos, caminhos-de-ferro, fábricas e empresas agrícolas de Moçambique e com a actividade da Frelimo – neste mesmo dia 11 de Junho os jornais de Lisboa relatam que na véspera explodira na linha férrea entre Beira e o Malawi “uma mina que fora colocada pelos guerrilheiros”.

E se desse atentado da Frelimo apenas havia a registar danos materiais, o mesmo não se podia dizer do atentado levado a cabo a 9 de Junho no distrito de Tete, no qual os guerrilheiros mataram quatro trabalhadores e feriram gravemente onze.

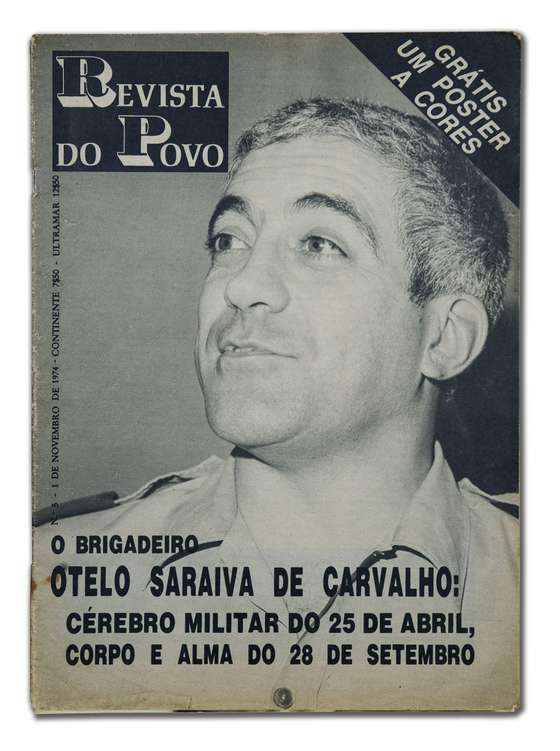

Mas à semelhança do que acontece com o Governador-Geral de Angola, também Henrique Soares de Melo ignora parte dos dados que os presentes nesta cerimónia lançam no tabuleiro do jogo que se vai chamar descolonização: era público que os primeiros contactos oficiais entre Portugal e a Frelimo tinham tido lugar dias antes, a 6 de Junho, em Lusaka, na Zâmbia. Menos pública fora a forma como, diante da Frelimo, se dividira a delegação portuguesa. Esta era liderada por Mário Soares, na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros. A acompanhá-lo seguiram o diplomata Manuel Sá Machado, o tenente-coronel Nuno Lousada, do MFA de Moçambique, e o major Otelo Saraiva de Carvalho.

Do improviso que rodeou a constituição das equipas de negociadores portugueses é sintomática a forma como a presença de Otelo Saraiva de Carvalho na delegação foi comunicada por Spínola a Mário Soares: no próprio dia da partida para Lusaka Spínola telefonou a Mário Soares comunicando-lhe que “os rapazes da Coordenadora” lhe tinham sugerido que Otelo Saraiva de Carvalho acompanhasse Mário Soares. Este, segundo as suas próprias palavras à jornalista Maria João Avillez, “não sabia quem era Otelo Saraiva de Carvalho”, tendo pedido ao seu chefe de gabinete que se informasse. Assim é no próprio aeroporto que Mário Soares fica a saber “que Otelo era um elemento muito importante do MFA.”

Em Portugal foi notícia o abraço de Mário Soares a Samora Machel e com aquela capacidade muito humana de se transformar o acessório em problema e subestimar o essencial falou-se muito desse abraço e não se analisou a reunião em si mesma. O que aconteceu? O que nunca podia ter acontecido. Ou seja a delegação portuguesa dividiu-se perante a Frelimo quando o militar que os “rapazes da Coordenadora” tinham sugerido a Spínola que acompanhasse Mário Soares desautorizou em plena reunião o ministro português:

Ao contrário do que é habitual nos relatos sobre o desenrolar das negociações da descolonização, em que os diversos protagonistas se contradizem entre si, neste caso tal não acontece. Otelo Saraiva de Carvalho confirmou várias vezes a versão de Mário Soares.

“Samora procurava argumentar que enquanto não reconhecêssemos a Frelimo como o único interlocutor e não aceitássemos o princípio da independência, não haveria nenhum cesssar-fogo. Eu, que chefiava a delegação portuguesa, respeitando as instruções de Spínola sustentava a posição contrária: antes de tudo um cessar-fogo. Depois, veríamos. Estávamos num impasse! Foi então que Otelo, voltando-se para mim, me interrompeu e disse na presença de todos: “Não insista, dr. Soares, as nossas tropas e as da Frelimo já estão a confraternizar em vários teatros de operações!”– recorda na mesma entrevista Mário Soares sobre esse encontro que oficialmente foi apresentado como tendo sido o primeiro entre Portugal e a Frelimo mas que já teria sido precedido de um outro em Amsterdão.

Ao contrário do que é habitual nos relatos sobre o desenrolar das negociações da descolonização, em que os diversos protagonistas se contradizem entre si, neste caso tal não acontece. Otelo Saraiva de Carvalho confirmou várias vezes a versão de Mário Soares, nomeadamente no livro Cinco meses mudaram Portugal: “Eu expus as minhas ideias numa linguagem aberta sem rodeios. Senti, claro, que diplomaticamente estava, como costuma dizer-se, a «espalhar-me», mas como não era capaz de falar doutra maneira, a partir de certa altura calei-me. O resultado foi que Samora Machel e os homens da Frelimo ficaram um bocado desconfiados com o Dr. Mário Soares e a mim adoraram-me… Quando chegámos a Lisboa, o Dr. Mário Soares pediu-me que fosse com ele a Belém dar contas ao general Spínola do que se passara. Mário Soares expôs o mais cautelosamente possível o problema ao general e, depois passou-me a palavra. Eu disse claramente quais as condições da descolonização e referi a posição da Frelimo que me parecia ser a única correcta e possível.”

O comportamento e o entendimento de Otelo Saraiva de Carvalho – “a posição da Frelimo que me parecia ser a única correcta e possível” – correspondia a um estado de espírito real nas Forças Armadas Portuguesas, que aliás no encontro de Amsterdão teriam, antes sequer de começarem as negociações, feito sentir à Frelimo que não rejeitavam as condições apresentadas por aquele movimento: reconhecimento do direito à independência e transferência para a Frelimo da representatividade única de todo o povo moçambicano. (1)

Em resumo, como premonitoriamente se questionava num telegrama datado de 3 de Junho de 1974, enviado do consulado norte-americano em Moçambique para o Departamento de Estado, restava saber se “uma vez iniciadas as negociações com a Frelimo, os oficiais e soldados portugueses «quereriam ou poderiam» manter os níveis de actividade suficientes para garantir o status quo existente.” Muitos não quiseram. Outros não puderam. Mas, independentemente de quem não quis ou não pôde, a verdade é que o nível e tipo de actividades dos militares portugueses em África deixou de garantir o ambiente indispensável a quaisquer negociações.

Oficialmente o encontro de Lusaka acabou num impasse, mas é óbvio que Portugal saiu manifestamente enfraquecido como negociador e a Frelimo confirmou que mais do que negociar um cessar-fogo poderia aspirar a ser aceite como única interlocutora no processo de negociações.

A isto, que não é pouco, para fazer crescer a intranquilidade do novo Governador-Geral de Moçambique havia ainda que juntar Jorge Jardim (ver caixa 3) – o mentor de um projecto independentista para Moçambique, o denominado Plano Lusaka – e que desde 21 de Maio estava refugiado na embaixada do Malawi em Lisboa mas cuja rede de influência se mantinha activa quer em Moçambique quer em Lisboa.

Conhecedor de tudo isto ou apenas de parte, Henrique Soares de Melo, neste dia 11 de Junho de 1974, terá dificuldade em considerar-se um homem tranquilo.

Francisco Costa Gomes: sempre no momento certo

Mas independentemente da avaliação que o novo Governador-Geral de Moçambique fizesse acerca da influência que os incidentes da Beira de Janeiro de 1974 tiveram no agendar do golpe que eclodiu a 25 de Abril ou sobre o sucedido em Lusaka, um dos homens presentes nesta cerimónia, o general Francisco Costa Gomes, sabe melhor que ninguém que agora tal como em Janeiro de 1974, nem todos os colonos, brancos, africanistas, europeus, ultramarinos, residentes e metropolitanos acreditam que Lisboa lhes possa ou queira garantir a tranquilidade: semanas antes desta cerimónia de tomada de posse dos governadores-gerais de Angola e de Moçambique, Costa Gomes fora recebido na cidade da Beira por milhares de manifestantes, sobretudo brancos, que lhe pediam armas para lutarem contra a Frelimo e que se diziam traídos. Exactamente as mesmas palavras e as mesmas acusações que ouvira nessa mesma cidade quando, a 18 de Janeiro desse mesmo ano de 1974, aí estivera e que tanto o tinham irritado.

Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas em Janeiro de 1974 e novamente Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas após o 25 de Abril de 1974, Costa Gomes faz em Maio e Junho de 1974 declarações sobre o futuro de Angola e Moçambique num tom menos barroco que o de Spínola mas certamente mais didáctico, como se por momentos tivesse voltado a ser professor dos Altos Estudos Militares: “Angola e Moçambique serão multirraciais. Não se esqueça de que quando os portugueses chegaram pela primeira vez a essas regiões algumas tribos africanas que lá vivem actualmente não se encontravam nas proximidades. Eles e os africanos são irmãos e assim continuarão a ser.” – respondera, dias antes desta cerimónia, a um jornalista da revista To The Point International quando este lhe perguntava se receava ou não a repetição de um novo Congo em Angola e Moçambique.

O então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas tratou ainda de explicar que qualquer discussão sobre o futuro daqueles territórios era naquele momento, Junho de 1974, extemporânea pois tudo isso teria de ser resolvido no quadro do Parlamento que os portugueses viessem a eleger dentro de um ano. Ele, Costa Gomes, declara ainda acreditar que, numa estrutura federativa, Angola decidirá continuar portuguesa. Quanto a Moçambique considerava a situação mais complicada. Mas fosse como fosse, tudo isso teria de ser tratado pelo futuro Parlamento pois “tal assunto não era da competência da Junta de Salvação Nacional nem do Governo Provisório”.

Os milicianos, acrescenta Costa Gomes na entrevista que concede a Maria Manuela Cruzeiro duas décadas depois, “não queriam continuar a combater e a morrer numa guerra que iria acabar dentro de pouco tempo”.

Mas se deixarmos as declarações produzidas pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em Maio e Junho de 1974 e passarmos para o que Costa Gomes mais tarde dirá ter pensado nesse mesmo período constataremos que pensava precisamente o contrário daquilo que dizia: “para se fazer uma federação como o general Spínola pretendia, eram necessárias forças militares que não tínhamos.”

Os milicianos, acrescenta Costa Gomes na entrevista que concede a Maria Manuela Cruzeiro duas décadas depois, “não queriam continuar a combater e a morrer numa guerra que iria acabar dentro de pouco tempo”.

Ou seja, a posteriori Costa Gomes (tal como muitos outros protagonistas deste período) dirá que a federação era uma hipótese apenas defendida por Spínola e que a essa hipótese se opunham os milicianos, mas lendo as declarações feitas em meados de 1974 por Costa Gomes o mais que se pode dizer é que até Junho desse ano quer ele, quer Spínola defendiam publicamente o mesmo para África. A 11 de Junho de 1974 muito provavelmente nenhuma das diversas facetas de Costa Gomes tem razão para se dizer tranquila, embora o notável estratega que era tivesse razões para acreditar que uma das suas facetas faria sempre parte da narrativa vencedora.

Almeida Santos: o dom e a maldição da palavra

Ministro da Coordenação Interterritorial de um país que se prepara para redefinir fronteiras, Almeida Santos, ao contrário da maior parte dos políticos portugueses de então, conhece bem África: amigo pessoal de Soares de Melo, viveu e trabalhou em Moçambique e também não desconhece Angola.

Almeida Santos profere um dos discursos desta cerimónia. Não só reitera o que Spínola afirmara momentos antes como alerta para o caracter provisório, logo limitado, dos governos que Silvério Marques e Soares de Melo vão chefiar: “as grandes mutações político-militares, essas, segundo o programa do Movimento das Forças Armadas – lei constitucional do País – compete à Nação primeiro, e a cada território ultramarino depois, debatê-las e defini-las.”. Por fim desenvolve o mote que dias antes lançara em Benguela: “A vontade dos povos tem de ser um dogma para todos nós. Seja qual for essa vontade”.

Entre os que nesse dia 11 de Junho acorreram ao Palácio de Belém, Almeida Santos tem uma experiência que o transforma num protagonista especial dessa espécie de drama que decorreu em Portugal entre Abril de 1974 e Janeiro de 1975, em que cada um dos actores da descolonização parece empenhar-se em, a cada fase, dizer e defender publicamente o inverso daquilo que, pouco depois, garantirá que pensava no mais recôndito da sua consciência: menos de uma semana antes de se tornar ministro da Coordenação Interterritorial, Almeida Santos publicara uma “Carta Aberta aos moçambicanos” na revista moçambicana Tempo, em que afirmava: “Ou bem que todos sabemos que a autodeterminação dos povos de Angola, Moçambique e Guiné conduz totalmente à independência ou bem que não. Se sim – e eu não vejo seriamente como sustentar a negativa – a montagem de um sistema autodeterminativo afigura-se-me redundante, logo, inútil”.

Almeida Santos declarou em Lourenço Marques, no princípio de Junho, que o referendo seria organizado dentro de um ano, em cada um dos territórios “mais ou menos baseado no princípio um homem, um voto”.

A 16 de Maio de 1974 é empossado o I Governo Provisório. Almeida Santos torna-se ministro da Coordenação Interterritorial (o sucessor do anterior ministério do Ultramar). Deixa de falar de independência e não só passa a defender então com energia retórica o referendo, como é provavelmente o único responsável, entre civis e militares, que parece ter dedicado alguns minutos a reflectir sobre alguns detalhes desse processo: segundo as declarações que Almeida Santos faz em Lourenço Marques no princípio de Junho, o referendo seria organizado dentro de um ano, em cada um dos territórios “mais ou menos baseado no princípio um homem, um voto”. Votariam os maiores de 18 anos independentemente de saberem ler e escrever.

Mário Soares: à procura das independências puras e simples

Ao mesmo tempo torna-se ministro dos Negócios Estrangeiros o seu grande amigo e hoje colega de partido, Mário Soares, que logo no discurso do 1º de Maio dissera “Não queremos abandonar os Portugueses que estão em Angola, em Moçambique, no Estado de Guiné-Bissau. Pelo contrário, queremos defender as suas vidas e os seus haveres. Mas é exactamente para os defender que precisamos de negociar e acabar com a guerra.”

A 13 de Maio, Soares aclara o seu pensamento numa entrevista à Newsweek: “devemos começar a trabalhar imediatamente para um acordo de cessar-fogo com os guerrilheiros […] O general Spínola conhece a nossa posição: é a independência pura e simples.”

No próprio dia em que é empossado como ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares parte para Dacar, para aí se encontrar com Aristides Pereira, líder do PAIGC. A inexperiência executiva de Mário Soares, e provavelmente a visão sobredimensionada que tinha de si mesmo, levaram-no a partir para estes encontros em que se decidia o destino de milhões de pessoas sem qualquer preparação ou conhecimentos sobre os territórios em causa, confiando unicamente nos seus dotes oratórios e experiência política que à época era muito circunscrita.

Esse primeiro encontro do que seria o ciclo de contactos com vista à descolonização é o único que correu de forma a confirmar o optimismo dessa versão não tanto “pura e simples”, mas sobretudo simplista do novo ministro: no fim, a paz na Guiné foi anunciada triunfalmente ao país.

Por iniciativa da parte portuguesa, a reunião seria interrompida pois Mário Soares considerou que “não estava mandatado por Spínola para, naquelas condições, poder prosseguir as negociações e, muito menos, assinar o que quer que fosse.”

Fosse então por falta de preparação, voluntarismo ou ingenuidade, Mário Soares e Almeida Santos ao apresentarem o fim da guerra como algo ali ao alcance imediato das boas vontades e que só não acontecera antes por causa da teimosia dos dirigentes do regime deposto, colocaram-se nas mãos dos homens com quem vão ter de negociar, sejam eles do PAIGC, da Frelimo, ou posteriormente do MPLA, FNLA e UNITA, pois aos dirigentes de todos esses movimentos se tornara óbvio que os novos ministros não podem levar más notícias para Lisboa.

Por isso a cada encontro se vai tornar mais difícil explicar ao país o que está a acontecer: Almeida Santos esteve na ronda de negociações com o PAIGC que decorreu em Londres, entre 25 e 31 de Maio e onde já foi evidente que, pelo menos na Guiné, não iria ter lugar referendo algum.

Na capital inglesa, a delegação portuguesa confrontou-se não só com a exigência por parte do PAIGC do reconhecimento da independência da Guiné, que já era reconhecida por 83 países, mas também do reconhecimento do direito à independência de Cabo Verde. Por iniciativa da parte portuguesa, a reunião seria interrompida pois Mário Soares considerou que “não estava mandatado por Spínola para, naquelas condições, poder prosseguir as negociações e, muito menos, assinar o que quer que fosse.”

E se em Londres, diante do PAIGC, Mário Soares tivera ao seu lado, apoiando a sua posição, o militar escolhido por Spínola para integrar a delegação portuguesa, Manuel Monge, a verdade é que dias depois, em Lusaka, quando Mário Soares se recusou a reconhecer a Frelimo como o único interlocutor do povo moçambicano, foi desautorizado em plenas negociações pelo novo enviado de Spínola, Otelo Saraiva de Carvalho.

Conhecedor de tudo isto, o experiente advogado que Almeida Santos era dificilmente estaria tranquilo a 11 de Junho de 1974. Tal como acontece com Spínola, Almeida Santos às vezes parece procurar convencer-se a si mesmo quando discursa. Isso mesmo aconteceu, ainda em Maio, quando, em Luanda, garantira: “As vidas e os bens das minorias, como os direitos fundamentais das maiorias, serão não só acautelados, como objecto de constante e fundamental preocupação. Faço esta afirmação, não tanto porque a julgue necessária, mas porque, se há algo de que eu tenho medo é do próprio medo. Em si e sobretudo, se graduado em pânico, ele conduz em linha recta ao ressentimento, ao ódio e à violência. A paz começa em cada um de nós.”

Agora, em Junho, em Lisboa, quando diante de Silvino Silvério Marques e de Henrique Soares de Melo, conclui “como são infelizes os povos que perdem o sagrado direito de escolha e fiscalização dos seus governos”, pode dizer-se que as palavras de Almeida Santos revelam um homem que começava a ter poucas razões para acreditar na paz que prometia aos outros.

Coordenadora do MFA: o poder de estar no terreno

A assistir a esta cerimónia estão também representantes da Coordenadora do MFA. A 11 de Junho eles melhor do que ninguém sabem que uma coisa é o que se diz no Palácio de Belém e outra é a velocidade a que mudam os ventos nas assembleias do MFA: na terceira semana de Maio uma dessas assembleias votara favoravelmente a proposta de Manuel Monge: “em 26 ou 27 de Maio de 1974, houve, à noite, uma assembleia do MFA na Manutenção Militar – recordou em 1995 este militar numa entrevista concedida a Maria João Avillez – Perguntei aos meus camaradas se, nas negociações onde ia tomar parte, devíamos mostrar firmeza no sentido de acautelar os nossos interesses – ainda que nos pudesse acarretar dificuldades militares no terreno – ou se devíamos, como o Otelo defendia (e veio, aliás, a fazer com o Samora Machel!), considerar os movimentos emancipalistas credores de total apoio e confiança. Numa acalorada discussão, a maioria da assembleia concordou com a minha posição.”

Mas logo a 8 de Junho uma outra assembleia já votava a favor de um cessar-fogo imediato em Moçambique. E sobretudo os homens da Coordenadora do MFA sabem que para lá das palavras, por mais enfáticas e contraditórias que elas sejam, existe África, sobretudo a Guiné para onde três dos membros da Coordenadora tinham viajado há bem poucos dias. Perceber o que levou quase metade da Coordenadora do MFA à Guiné no início de Junho de 1974 é mergulhar nas contradições entre o dito, o desejado e o acontecido em que se enredam todos os presentes nesta cerimónia.

Os homens do MFA em Bissau começaram no próprio dia 26 de Abril, quando onze oficiais se dirigiram ao Gabinete do General Comandante, Bettencourt Rodrigues, impondo a sua demissão e imediato regresso a Lisboa, isto numa fase em que a JSN ainda não anunciara publicamente a substituição dos Governadores.

Os homens do MFA em Bissau definiram, nas palavras de um deles, Sales Golias, um objectivo: “contrariar a estratégia do General Spínola de efectuar uma consulta popular na Guiné com vista à sua integração numa comunidade lusíada” (2) e tornar as negociações com o PAIGC, que defendem ser o único interlocutor legítimo na Guiné, num modelo a repetir em Angola e Moçambique. Para esse objectivo definiram uma estratégia: precipitar as decisões da Junta de Salvação Nacional e do governo. E definiram um calendário de acção onde não se deixava para hoje o que podia ter sido feito ontem. Começaram no próprio dia 26 de Abril quando, em Bissau, onze oficiais se dirigiram ao Gabinete do General Comandante, Bettencourt Rodrigues, impondo a sua demissão e imediato regresso a Lisboa, isto numa fase em que a JSN ainda não anunciara publicamente a substituição dos Governadores.

Seguidamente, quando a JSN ainda previa integrar os agentes da PIDE nos SIM–Serviço de Informações Militares já os homens do MFA na Guiné tinham concentrado os agentes daquela polícia no Campo de Instrução Militar do Cumeré. Mas é sobretudo após a chegada à Guiné, a 7 de Maio, de Carlos Fabião, o tenente-coronel visto como o delfim de Spínola (ver caixa 5), que se institucionaliza o ascendente dos homens do MFA naquele território, como explica Sales Golias: “No seu discurso de posse [Carlos Fabião] fez o elogio, esperado, do General Spínola e terminou dizendo a frase, inesperada,…“por uma Guiné melhor num Portugal continuamente renovado.”

Após uma longa sessão de esclarecimento e discussão, o Brigadeiro Fabião aderiu às teses do MFA na Guiné, dizendo que devia ter terminado o seu discurso com esta outra frase …“por uma Guiné melhor e um Portugal continuamente renovado”. Consequentemente aceitou que o MFA continuasse no Gabinete de Governo.” – O que Sales Golias define nestas declarações como “longa sessão de esclarecimento e discussão” a que o MFA teria sujeito Carlos Fabião mal este desembarca na Guiné vai ser motivo de inúmeras especulações futuras.

Um mês depois da chegada de Fabião à Guiné, voam para Bissau três dos sete membros da Coordenadora do MFA, “tal era a curiosidade de perceber o que estávamos fazendo em Bissau, porque já nessa altura os boatos que circulavam em Lisboa não abonavam em nosso favor” – explica Sales Golias. Mas não seria certamente apenas uma questão de curiosidade que levou Melo Antunes, Almada Contreiras e Pereira Pinto a fazer essa viagem.

Os homens da Coordenadora do MFA que assistem à tomada de posse dos novos Governadores de Angola e Moçambique, tal como os membros da JSN, mostram-se indignados com as reportagens de Roby Amorim, que é mandado regressar a Lisboa

Entre aquilo que Sales Golias refere como boatos estariam provavelmente a forma como o MFA local se impusera a Carlos Fabião e certas informações militares como as que davam conta de que 3 de Junho a guarnição de Jamberem abandonara o seu posto e retirara para Cacine. Uma atitude que, segundo escreve o jornalista Roby Amorim em O Século a 4 de Junho de 1974, não seria única: “acredita-se que as guarnições de Gadamael e Cameconde, profundamente flageladas há largo tempo pelos guerrilheiros, lhe sigam o exemplo. Não se trata, aliás de um exemplo isolado, pois muitos jovens suboficiais estão a promover aqui mesmo, em Bissau, o que chamam de sessões de esclarecimento dos seus soldados (…) Este trabalho de esclarecimento, que está a realizar-se em todos os quartéis, pretende levar os soldados sem graduação a exercerem pressão crescente sobre os seus chefes para um regresso imediato à Europa”.

Os homens da Coordenadora do MFA que assistem à tomada de posse dos novos Governadores de Angola e Moçambique, tal como os membros da JSN, mostram-se indignados com as reportagens de Roby Amorim, que é mandado regressar a Lisboa, mas essa sua indignação é apenas a expressão do embaraço perante o que podem ser as reacções a essas notícias que sabem verdadeiras: Melo Antunes, Almada Contreiras e Pereira Pinto viram na Guiné como os homens do MFA marcam presença política dentro do gabinete de Fabião e mantêm uma estrutura de poder paralelo, desafiando a circular de Costa Gomes que em Maio, na qualidade de CEMGFA, mandara integrar as estruturas do MFA nas Forças Armadas.

Estes homens sabem também que deixaram implícito o apoio da Coordenadora do MFA às “sessões de esclarecimento” nos quartéis, e sobretudo o seu aval à rejeição do referendo que Spínola neste dia 11 de Junho prometia de Cabo-Verde a Timor. Neste momento eles sabem que, pelo menos na Guiné, já não irá ter lugar referendo algum pois como recorda Sales Golias: “Os nossos camaradas de Lisboa entenderam as razões que nos assistiam, perceberam que o ambiente socio-político-militar da Guiné não era, afinal, o modelo do General Spínola e, naturalmente, deram-nos o seu aval.”

Agora em Lisboa, enquanto ouvem o discurso de Spínola, aos militares da Coordenadora do MFA talvez lhes tenha vindo à memória a tranquilidade que precede os grande combates e em que ninguém está tranquilo à excepção óbvia dos que tudo desconhecem e naturalmente serão as principais vítimas.

Adelino da Palma Carlos: Sabíamos lá o que estava a negociar-se!

Adelino da Palma Carlos comparece a esta cerimónia na qualidade de primeiro-ministro. Dele temos a certeza que não estava tranquilo pois ao contrário dos outros presentes registava o que se discutia e decidia em conselho de ministros e desses apontamentos resulta como evidente que o executivo não acompanhava aquilo que estava a ser negociado: “Estamos todos a nadar, em relação a estes problemas” – ouvira-se a 3 de Junho, no conselho de ministros, escassos oito dias antes desta cerimónia. Quem assim falara fora o ministro Vasco Vieira de Almeida.

Nesse dia, 3 de Junho, Mário Soares compareceu excepcionalmente ao conselho de ministros. Deu conta das negociações já mantidas com o PAIGC e abordou o encontro previsto para daí a alguns dias com a Frelimo. Perante a evidente falta de informações e descoordenação de datas – por exemplo, sabendo que a NATO poderia ter uma palavra a dizer no futuro de Cabo Verde, tinham-se agendado os encontros com o PAIGC para datas anteriores à cimeira da NATO onde o assunto poderia ser equacionado e reforçada a posição portuguesa face ao PAIGC – Vasco Vieira de Almeida pronuncia esta frase que anos mais tarde o próprio Adelino da Palma Carlos parece ter feito suas ao declarar numa entrevista a Helena Sanches Osório: “Sabíamos lá o que estava a negociar-se! Soares era o cabeça das negociações.”

As delegações portuguesas vão marcar reuniões para países onde Portugal não tinha embaixadas, logo onde os membros das delegações portuguesas não dispõem de qualquer apoio logístico e muito menos de informações. Absolutamente dependentes dos governos anfitriões, chegam a ficar em alojamentos dispersos e sem conseguirem comunicar entre si durante várias horas.

Por ironia da História a frase de Adelino da Palma Carlos é um retrato errado porque benévolo do que estava a suceder. Palma Carlos tem razão quando afirma que ninguém sabia o que estava a negociar-se. Mas tal acontece não porque a cabeça das negociações omitisse essa informação, como defende Palma Carlos, mas sim porque as negociações não tinham uma mas sim várias cabeças. São elas Spínola e “os seus rapazes”, eles mesmos profundamente divididos; Costa Gomes; Mário Soares; Almeida Santos; Melo Antunes e a Coordenadora do MFA em Lisboa para lá das coordenadoras do MFA na Guiné, Angola, Moçambique e Cabo Verde. E todas essas “cabeças” partem com projectos políticos diversos para estas negociações que alterariam as fronteiras do país e afectariam as vidas de milhões de pessoas.

A par disso a maioria fá-lo com um desconcertante amadorismo e falta de trabalho de bastidores prévio: as delegações portuguesas vão marcar reuniões para países onde Portugal não tinha embaixadas, logo onde os membros das delegações portuguesas não dispõem de qualquer apoio logístico e muito menos de informações. Absolutamente dependentes dos governos anfitriões, chegam a ficar em alojamentos dispersos e sem conseguirem comunicar entre si durante várias horas.

Na verdade, a 11 de Junho de 1974 não podiam estar tranquilos nem os europeus nem os africanos. E muito menos os presentes nesta cerimónia estão tranquilos ou lhes podem garantir essa tranquilidade. Eles pretendem sim é que todos aqueles que vivem sob administração portuguesa se mantenham, mais do que tranquilos, suspensos no tempo, esperando que eles ultrapassem as profundas divergências ideológicas que os separam.

A 25 de Abril de 1974 Spínola leu ao país a Proclamação da Junta de Salvação Nacional cujo primeiro ponto garantia que a JSN “assume o compromisso de garantir a sobrevivência da Nação como Pátria soberana no seu todo pluricontinental.” E desde então os membros da JSN, da Coordenadora do MFA e do Governo conspiram, combatem, movimentam-se e deixam-se movimentar de modo a impor a sua interpretação dessa alínea.

Estes homens falam de descolonização e de liberdade de escolha mas não concebem que outros que não eles e aqueles que eles escolhem como interlocutores possam intervir nessas directrizes sobre as quais aliás eles não só não conseguem chegar a consenso como têm visões antagónicas. E enquanto se digladiam entre si eles querem, pedem e exigem que os colonos, os brancos, os africanistas, os europeus, os ultramarinos, os residentes e os metropolitanos se mantenham tranquilos na expectativa do que Lisboa decidir ou acreditar que decide.

Assim ninguém sabe que referendo é este que Spínola, Costa Gomes e Almeida Santos garantem que se vai efectuar. Nem se é viável a sua realização em todos os territórios, nomeadamente na Guiné, já reconhecida por dezenas de Estados como país independente desde 1973 e onde as Forças Armadas Portuguesas não controlavam todo o território. Se alguém acreditou alguma vez na realização desse referendo, a 11 de Junho todos os presentes no Palácio de Belém têm dúvidas sobre a sua realização e alguns, como acontece com os membros da Coordenadora do MFA, opõem-se à sua realização.

Os civis residentes em África e em Timor serão as vítimas implícitas e inevitáveis do confronto dentro de umas Forças Armadas profundamente divididas mas unânimes na disposição de fazerem o que for preciso para defender a sua imagem.

Algumas das hipóteses então formuladas pelos responsáveis portugueses implicam mesmo responsabilidades para outros países sem que esses países se tivessem pronunciado ou sido consultados sobre esses processos como sucedeu em Timor, cujo Governador, Fernando Alves Aldeia, anunciara, no fim de Maio, a realização em data a definir de um referendo através do qual os timorenses decidiriam manterem-se portugueses, tornarem-se independentes ou integrarem-se na Indonésia. Muito menos parece que alguém tenha perdido uma hora sequer a pensar na articulação entre esse referendo e a eleição do futuro parlamento português, do qual sairia a nova Constituição.

Só impropriamente se pode designar o que conhecemos como descolonização como um processo negocial entre Portugal e aqueles que foram definidos como seus interlocutores. O que aconteceu foi sim um ciclo de contactos agendados sem qualquer preparação, articulação e sentido de Estado por parte dos negociadores portugueses, em que diversas facções das Forças Armadas e diferentes correntes políticas lutaram entre si para impor a sua posição.

Negar que a tranquilidade acabou vai ser provavelmente a única coisa que une todos estes homens. Os civis residentes em África e em Timor serão as vítimas implícitas e inevitáveis do confronto dentro de umas Forças Armadas profundamente divididas mas unânimes na disposição de fazerem o que for preciso para defender a sua imagem.

A 11 de Junho a tranquilidade para os presentes nesta cerimónia é como o Tejo que avistam da janela: o enquadramento indispensável para que eles possam combater-se surdamente uns aos outros. E, para que, aconteça o que acontecer, os militares não surjam como derrotados ou traidores e os políticos como incompetentes.

Mas a História não lhes vai fazer a vontade. Dentro de pouco tempo o muito que os separa tomará conta do país e, imperceptivelmente primeiro, torrencialmente depois, no meio das manifestações, das barricadas e dos piquetes começarão a ver-se os caixotes dos colonos, dos brancos, dos africanistas, dos europeus, dos ultramarinos, dos residentes e dos metropolitanos. Ou seja dos milhares a quem chamaram retornados.

Citações retiradas de

A revolução das flores, Coord. Henrique Barrilaro Ruas, Vol. I e II Editorial Aster, S.d.

Cinco meses mudaram Portugal, Otelo Saraiva de Carvalho, Portugália, 1975

Costa Gomes. O último marechal, Maria Manuela Cruzeiro, Círculo de Leitores, 1998

Conversas com Adelino da Palma Carlos: um só rosto, uma só Fé, Helena Sanches Osório, Referendo, 1988

Jorge Jardim: agente secreto, José Freire Antunes, Bertrand Editora, 1996

Mário Soares Ditadura e Revolução, Maria João Avillez, Círculo de Leitores, 1996

Melo Antunes. O sonhador pragmático, Manuela Cruzeiro, Círculo de Leitores, 2004

Memórias da Revolução, Manuel Amaro Bernardo, Prefácio, 2004

O Equívoco do 25 de Abril, Sanches Osório, Editorial Intervenção, 1975

País sem rumo. Contributo para a História de uma Revolução, António de Spínola, Editorial SCIRE, 1978

Quase Memórias, Almeida Santos, Círculo de Leitores, 2006, vol. I

Salazar, o Ultramar e o 25 de Abril, Silvino Silvério Marques, Nova Arrancada, 2001

Spínola, Luís Nunes Rodrigues, A Esfera dos Livros, 2010

(1) Sobre este encontro ver as declarações de Manuel Lucena nos Estudos Gerais da Arrábida, A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA, Painel dedicado à Metrópole (1 de Setembro de 1995) http://www.ahs-descolonizacao.ics.ul.pt/docs/metropole_1995_09_01.pdf

(2) Declarações produzidas a 30 de Abril de 2005, pelo tenente-coronel Sales Golias em Coimbra, durante uma Mesa Redonda levada a efeito pelo Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra/Fórum dos Estudantes da CPLP e disponíveis online em http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=th6

(3) Declarações produzidas pelo tenente-coronel Aniceto Afonso nos Estudos Gerais da Arrábida, A DESCOLONIZAÇÃO PORTUGUESA. Painel dedicado a Moçambique (29 de Agosto de 1995) http://www.ahs-descolonizacao.ics.ul.pt/docs/mocambique_1995_08_29.pdf

Caixa 1 – O caso Peralta

Pedro Rodriguez Peralta era um capitão do Exército Cubano, enviado para a Guiné como instrutor do PAIGC. A 18 de Novembro de 1969 fora capturado pelas Forças Armadas Portuguesas numa operação que visava aprisionar Nino Vieira. Enviado para Bissau e em seguida para Lisboa, o capitão Peralta foi condenado e mantido sob prisão em Caxias. Em meados de 1973 foi transferido para o Hospital da Cruz Vermelha. Após o 25 de Abril, o capitão Peralta deixa de estar sob a tutela da DGS passando para a custódia dos militares. E é precisamente junto ao Hospital Militar, no Largo da Estrela, que a 25 de Maio de 1974, várias organizações de esquerda e de extrema-esquerda se manifestam exigindo a libertação do capitão Peralta que ali se encontrava. Os manifestantes mantiveram-se durante a noite no Largo da Estrela e só de lá saíram no dia seguinte após intervenção da PSP e da GNR.

Spínola referirá nas suas memórias as pressões que sofreu por parte de Costa Gomes e de Vasco Gonçalves com vista à libertação imediata de Peralta. Rosa Coutinho defende que Spínola pretenderia trocar Peralta por norte-americanos detidos em Cuba. Independentemente do valor de Peralta enquanto moeda de troca nessas ou noutras negociações, é unânime considerar este caso como um dos primeiros momentos em que se tornaram óbvias as divergências entre Spínola e a Coordenadora do MFA.

O capitão Peralta deixou Lisboa a 15 de Setembro de 1974. Peralta regressou a Cuba como um herói: Fidel Castro esperava-o no aeroporto. Acompanhou-o nessa viagem a enfermeira portuguesa Filomena Serra, que segundo a imprensa da época se teria apaixonada pelo militar cubano durante o período em que este esteve detido no hospital da Cruz Vermelha.

Caixa 2 – Diplomacias paralelas

A 2 de Maio, Mário Soares, que não era ainda ministro dos Negócios Estrangeiros, partira a pedido de Spínola para as capitais europeias em busca do apoio internacional de que Lisboa precisava. Em Bruxelas, resolve encontrar-se por sua “exclusiva iniciativa” com Agostinho Neto. Nesse encontro terá garantido a Agostinho Neto questões de princípio: “Que iria haver contactos e negociações entre nós para chegarmos rapidamente ao cessar-fogo e, depois, à paz.” Já o líder africano terá procurado obter “informações, precisões sobre pontos para ele obscuros, quem era quem no MFA” (12). A atitude cautelosa de Agostinho Neto é tão mais justificada quanto, nesse encontro, ele terá constatado que Mário Soares ignorava que no dia seguinte ele, Agostinho Neto, iria encontrar-se em Genebra com um enviado de Spínola, Nunes Barata.

Mário Soares, que não era ainda ministro dos Negócios Estrangeiros, partira a pedido de Spínola para as capitais europeias em busca do apoio internacional de que Lisboa precisava. Em Bruxelas, resolve encontrar-se por sua “exclusiva iniciativa” com Agostinho Neto. Nesse encontro terá garantido a Agostinho Neto questões de princípio: “Que iria haver contactos e negociações entre nós para chegarmos rapidamente ao cessar-fogo e, depois, à paz.”

Segundo Nunes Barata declarou em 1993 ao jornalista José Pedro Castanheira o embaixador português em Copenhaga teria feito saber que Agostinho Neto desejava encontrar-se com um delegado da Junta de Salvação Nacional. Na sequência desta informação, o general Spínola envia Nunes Barata ao encontro de Agostinho Neto. Nunes Barata, acabara de chegar de Paris onde, acompanhado por Carlos Fabião, se reuniu com Senghor, o presidente do Senegal que dois anos antes se encontrara com Spínola e discutira com ele uma solução negociada para a Guiné (solução essa que agora, em 1974, defende já ser inviável pois, afirma, é já demasiado tarde para qualquer solução que não passe pelo reconhecimento imediato da independência). Ao encontro de Agostinho Neto, Nunes Barata viaja sozinho. Leva uma proposta da JSN ou pelo menos de Spínola: “reunir todos os movimentos de libertação, nos Açores, a que seguiria uma consulta, a realização de eleições, etc…”

A reacção de Agostinho Neto a esta proposta “não foi contrária” embora o sim à cimeira tenha ficado condicionado a uma reunião que o MPLA iria fazer em Brazaville.

Nunca veio resposta alguma. Porquê? Segundo Nunes Barata porque “Possivelmente, o bureau político [do MPLA] não aceitou as conversações. É provável que tenha havido contactos, por parte de forças políticas portuguesas, que se movimentaram para evitar a conferência.” Spínola no seu livro “País sem rumo” identifica estas “forças políticas portuguesas” como “elementos pró-comunistas do MFA”.

Infelizmente não foi apenas Angola a sofrer as consequências destas diplomacias paralelas tão mais perigosas quando praticadas por negociadores que partem do ingénuo princípio de que mais ninguém as pratica.

Caixa 3 – Do medo do enxovalho à irreversibilidade do 25 de Abril

Os factos ocorridos em Janeiro de 1974 em Vila Pery e na Beira tiveram uma importância não absoluta mas inegavelmente muito importante na criação das condições psicológicas que levaram os capitães a pôr em marcha o golpe que vinham equacionando. A 21 de Janeiro de 1974, chegam dois telegramas à Comissão de Lisboa do MFA, provenientes de Moçambique. Aí pode ler-se: “Começam a concretizar-se nossos receios criação bode expiatório”. Os membros do MFA em Moçambique deixam clara a convicção de que as Forças Armadas serão esse bode expiatório e insinuam a conivência das forças policiais, como a PSP e a PIDE, nessa campanha de “enxovalho” dos militares. Consideram que em Vila Pery se corre o risco de vir a acontecer um “recontro entre população civil Europeia e o Exército”. Por fim, concluem: “Prestígio FA muito afectado, enxovalho ameaça irreversibilidade.”

Em Lisboa, a Comissão Coordenadora do MFA reage aos telegramas vindos de Moçambique. Logo na primeira circular de 1974, datada de 23 de Janeiro, o movimento faz-se eco dos acontecimentos da Beira e promete contactar “o mais elevado escalão militar”, o que se traduz por um encontro entre Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Lourenço e Spínola, este último recentemente empossado como Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas. Os membros da Coordenadora dão conta a Spínola do que acontecera na Beira e em Vila Pery.

Começa então a contagem decrescente para o golpe militar. Este seria em Lisboa mas poderia também ter sido em Lourenço Marques: investigações recentes do jornalista José Pedro Castanheira dão conta da intenção dos capitães em Moçambique de, após os incidentes da Beira, avançarem para uma tomada do poder militar em Moçambique caso as chefias em Lisboa não avançassem: era a Operação Zulu. Mas, como recorda um dos protagonistas desses contactos, o Tenente-coronel Aniceto Afonso: “Lisboa disse-nos peremptoriamente: «Não há iniciativas nas colónias, nós estamos aqui e somos nós que centralizamos a acção.» Isto em finais de Fevereiro [de 1974]. «Nós estamos a preparar o Programa, estamos a preparar uma acção e somos nós que centralizamos e vocês deixem-se disso»” (3). A Operação Zulu não avançou. Lisboa antecipou-se: a 25 de Abril os militares vieram para a rua. Também contra o enxovalho.

Caixa 4 – O Plano Lusaka

“O plano de Lusaka era o contrário de tudo o que se podia aceitar. Primeiro, o Jardim não tinha credenciais para fazer as negociações que fez. Segundo, num país com três guerras (a única situação calma era Angola) o desmoronar de um dos pilares afectaria os outros.”

Esta definição de Costa Gomes, feita durante uma entrevista a José Freire Antunes a propósito de Jorge Jardim e do seu Plano Lusaka, é uma espécie de roteiro do que vai acontecer na descolonização, embora esta tenha decorrido sem plano Lusaka: vários dos negociadores não têm oficialmente credenciais para fazerem as negociações que fizeram. O desmoronar de um dos pilares afectou todos os outros e mesmo territórios sem guerra, como eram os casos de São Tomé, Timor e Cabo Verde conheceriam rapidamente episódios de violência.

O que distingue portanto o plano Lusaka de Jorge Jardim dos diversos planos daqueles que fazem a descolonização em nome de Portugal não é assim o facto de ele ser viável ou desastroso ou de Jorge Jardim não ter credenciais para negociar. O que o distinguia é que surgia como uma reacção de alguém que pertence ao mundo dos colonos, dos brancos, dos africanistas, dos europeus, dos ultramarinos, dos residentes e dos metropolitanos. E isso é que, parafraseando Costa Gomes, era o contrário de tudo o que Lisboa seria capaz de aceitar.

Jorge Jardim, empresário, político, enviado de Salazar e aventureiro, é um daqueles portugueses que em África encontrou a dimensão necessária ao seu voluntarismo. Desde 1973 que Jorge Jardim promove um projecto, o Plano Lusaka, com vista à independência de Moçambique. Conta com o apoio do Presidente da Zâmbia, Keneneth Kaunda, e de Banda, do Malawi, e mantém contactos com outros movimentos moçambicanos, nomeadamente a FRELIMO.

A 25 de Abril de 1974 Jorge Jardim estava em Lisboa. Uma semana antes, a 17, fora recebido por Marcelo Caetano que, segundo recordações de Jorge Jardim, passou os olhos pelos papéis do Plano Lusaka com um “desalento que rondava a fonteira do desinteresse” acusou Jardim de ter “ido longe de mais”. A 4 de Maio Jorge Jardim é recebido por Spínola a quem dá conta do Plano Lusaka e dos contactos que mantém. Onze dias depois, a 15 de Maio, Spínola é empossado como Presidente da República e na noite desse mesmo dia pede a Jorge Jardim, que se preparava para regressar a África, que se encontre de novo com ele. Em Belém, Jorge Jardim tem à sua espera Spínola e também Costa Gomes. Ambos os generais se manifestam contra a sua partida.

O Plano Lusaka morreu a 21 de Maio quando Jorge Jardim, informado de que a JSN (ou parte dela) se preparava para o mandar prender, se refugiou na embaixada do Malawi, em Lisboa. Vai ficar aí 23 dias.

“Já se sabia que, se ele fosse para Moçambique, ia fazer a revolução” – declara mais tarde Costa Gomes. Quer ele quer Spínola não só convencem Jorge Jardim a ficar como anulam para sempre o Plano Lusaka: as duas cartas que Jorge Jardim anui a escrever para Kaunda e para Banda dando conta da sua articulação com o novo regime foram cortadas e remontadas por ordem de Costa Gomes e de Spínola: “eu não tiro uma vírgula à responsabilidade que tive nos cortes” – assume frontalmente Costa Gomes na conversa que mantém com José Freire Antunes sobre Jorge Jardim.

A remontagem do texto ordenada por Costa Gomes e por Spínola retirava a Jorge Jardim qualquer protagonismo nas futuras negociações diplomáticas que versassem Moçambique.

O Plano Lusaka morreu a 21 de Maio quando Jorge Jardim, informado de que a JSN (ou parte dela) se preparava para o mandar prender, se refugiou na embaixada do Malawi, em Lisboa. Vai ficar aí 23 dias. Mais precisamente, enquanto em Belém Spínola dá posse aos governadores de Angola e Moçambique, Jorge Jardim ultima os preparativos para a fuga que vai encetar na noite seguinte e na qual conta com a cumplicidade do Estado-Maior do Exército, pois é de lá que sai a a ordem para que o comandante da PSP de Lisboa, Casanova Ferreira retirasse nessa noite a guarda à embaixada. A 13 de Junho, Jorge Jardim já está em Madrid. Dentro de muito pouco tempo vai constatar que o futuro de Moçambique já não passa por ele. Mas não vai estar só nessa amarga constatação: em Lisboa, Spínola e Costa Gomes vão enfrentar-se e enfrentar outros antagonistas que os tentarão reduzir à irrelevância política, tal como eles fizeram com Jorge Jardim.

Mas isso é o futuro. Para já, neste início de Junho de 1974, o Plano Lusaka morreu porque tal como Marcelo Caetano dissera “ia longe de mais”. Ou sobretudo ia numa direcção que não estava prevista. Aliás, quando Costa Gomes declara sobre a necessidade de impedir que Jorge Jardim voltasse a África “Já se sabia que, se ele fosse para Moçambique, ia fazer a revolução” coloca a questão de forma muito clara: Lisboa mantinha-se colonial na forma de agir. E tal como, até ao dia 25 de Abril de 1974, esses colonos, brancos, africanistas, europeus, ultramarinos, residentes e metropolitanos viram todas as suas formas de organização política subordinada aos interesses de Lisboa, de igual modo após o 25 de Abril não se prevê que tenham uma palavra a dizer sobre o seu destino.

Caixa 5 – Carlos Fabião: qualquer coisa no género e o seu contrário

A atitude de Carlos Fabião neste período, na Guiné, a par da sua actuação posterior enquanto Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) em que, a 21 de Novembro de 1975, acaba a dar o seu assentimento ao juramento de bandeira segundo fórmula revolucionária no RALIS, vai causar posteriormente as maiores incompreensões ao sector militar não afecto ao PCP.

Seja por solidariedade castrense, opção pela versão mais desresponsabilizante e naturalmente também por lhes parecer verosímil, a tese das pressões ou chantagem exercida a partir de Maio de 1974 sobre Carlos Fabião (e não só) é partilhada por militares como o tenente-general Tomé Pinto, tenente-coronel António Ramos, tenente-general Ricardo Durão, tenente-general Passos Esmeriz e pelo major-general Manuel Monge. Este último no testemunho que dá a Manuel Amaro Bernardo não só afirma “Conheço pessoalmente oficiais do Quadro Permanente que foram alvo de chantagem” – como avança uma explicação para o que poderá ter sido, na sua opinião, a matéria que serviu a essa chantagem sobre esses oficiais e também sobre Carlos Fabião:“telhados de vidro poderão ter os que estiveram na guerra, no terreno. Poderá ter havido alguma altura em que utilizaram meios mais ou menos violentos, ou qualquer coisa no género.”

Independentemente de todo este jogo de bastidores, Carlos Fabião, no que respeita à Guiné, terá sido certamente influenciado pelo encontro que teve em Paris, quase imediatamente a seguir ao 25 de Abril, com o presidente do Senegal: “Aquando do golpe em Portugal, Senghor estava em Paris, a caminho de uma visita à China. E pede então a Spínola que lhe envie um emissário falar com ele. [Spínola] escolhe o Nunes Barata porque o Senghor já o conhecia das reuniões no Senegal e a mim porque o general já estava nessa altura a querer enfiar-me para a questão da Guiné. [Senghor] Limitou-se a mandar dizer a Spínola que o projecto de há dois anos estava inviabilizado porque 82 países – entre os quais o seu – tinham já reconhecido a Guiné Bissau e que ele não voltaria atrás. Recomendou mesmo que o general reconhecesse a Republica da Guiné, pois seria um bom sinal dado à OUA. Ficamos uns dias em Paris, e vi, na televisão, o “1º de Maio” em casa do nosso cônsul. Falei para Lisboa a felicitar o general Spínola por aquela festa tão bonita e depois regressei a Lisboa. Mas o general não aceitou reconhecer a Republica da Guiné. Não quis fazer esse gesto.” – recordou Fabião numa entrevista dada a Maria João Avillez em 1994.

Nada especulativa e bem objectiva é a estratégia do MFA na Guiné que consegue colocar no Gabinete do Encarregado do Governo e delegado da JSN na Guiné, Carlos Fabião, três representantes seus: o capitão-tenente Pessoa Brandão, pela Marinha; o capitão Faria Paulino, pela Força Aérea, e o capitão Sales Golias, pelo Exército são os primeiros representantes do MFA no Gabinete de Fabião. A mesma estratégia do MFA se impor politicamente aos governadores vai ser seguida em Angola. Quando Silvino Silvério Marques convoca o Conselho de Defesa em Angola é também confrontado com a presença de três membros do MFA que declaram ao Governador que “Lisboa sabia daquela situação”.