Índice

Índice

(Texto originalmente publicado a 5 de setembro de 2016, na sequência de um sismo na cidade de Amatrice em Itália)

Há uma semana, Itália tremeu com força. Enquanto dormiam, os habitantes de várias vilas e cidades dos Apeninos foram surpreendidos por um sismo com magnitude 6,2 na escala de Richter, cujas consequências só a luz do dia revelou plenamente. Centenas de edifícios dos quais não sobrou nem sequer uma parede, pelo menos 300 mortos e milhares de desalojados. Um cenário tristemente habitual para os italianos, que ainda têm na memória o grande abalo de 2009, que arrasou L’Aquila e provocou praticamente o mesmo número de vítimas. Estes estão entre os sismos mais mortíferos em Itália. Mas, dizem os especialistas, qualquer um deles teria tido consequências muito piores na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Não se sabe quando nem com que força, mas é ideia consensual entre os cientistas de que a terra vai voltar a tremer em Portugal com intensidade. É tão certo como o interior da Terra estar sempre em atividade e as placas tectónicas em constante movimento. “Na região do vale inferior do Tejo existe um sistema de falhas ativas complexo”, refere ao Observador João Cabral, investigador no Instituto Dom Luís, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Este sistema ainda está mal estudado, mas algumas das falhas já estão identificadas e preocupam os especialistas: a do Pinhal Novo — Setúbal (que não tem muita atividade sísmica), a de Vila Franca de Xira (com cerca de 20 quilómetros), a de Porto Alto (em pleno estuário do Tejo) e a da Azambuja. A de Vila Franca de Xira poderá mesmo ter sido responsável por um grande sismo em 1531, que se estima ter sido quase tão devastador como o terramoto de 1755.

O que é a escala de Richter?

↓ Mostrar

↑ Esconder

A escala de Richter é uma escala de magnitude que mede a energia libertada por um sismo a nível local ou regional. Esta é uma escala logarítmica e não tem um máximo definido. A diferença entre dois valores inteiros na escala, por exemplo 3 e 4, significa que a amplitude das ondas sísmicas é 10 vezes maior e que a energia libertada é 32 vezes maior.

Tanto João Cabral como João Carvalho, geofísico e técnico superior do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), afirmam que um sismo com origem numa das falhas deste sistema poderá ultrapassar a magnitude 6 — ou mesmo chegar a 7. Um terramoto deste tipo pode deixar marcas profundas na cidade de Lisboa, mas também na península de Setúbal, no vale de Santarém ou mesmo na zona Oeste. “Um sismo desta magnitude terá certamente um forte impacto na região, maior ou menor dependendo da localização do sismo relativamente aos principais aglomerados populacionais, vias de comunicação e centros industriais”, refere João Cabral. Um impacto que se fará sentir na perda de vidas humanas, na queda de edifícios, na destruição de vias públicas, com consequências económicas para todo o país.

“Quanto maior a falha, maior o sismo que produz”

São as características geológicas do local, como o tipo de rochas, a existência de falhas, o contacto de placas ou mesmo a presença de vulcões, que ajudam a calcular a perigosidade sísmica de uma determinada região. Mas este é apenas um dos componentes da medição do risco sísmico. É que dois sismos de magnitude 6, um numa cidade e outro num deserto, não têm o mesmo impacto. Há que ter em conta dois outros fatores: a exposição e a vulnerabilidade.

A perigosidade sísmica, enquanto probabilidade de se atingirem determinadas intensidades sísmicas num local definido, nunca é igual a zero, diz ao Observador Alfredo Campos Costa, chefe do Núcleo de Engenharia Sísmica e Dinâmica de Estruturas, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Estará sempre dependente da distância ao foco do sismo, da intensidade com que atingir um determinado local e do tipo de solos presentes.

Ondas sísmicas são amplificadas no Vale do Tejo

↓ Mostrar

↑ Esconder

O Vale do Tejo é uma bacia sedimentar pouco consolidada, composta por areias e argilas soltas com cerca de 60 milhões de anos. Já os limites da bacia sedimentar são mais consolidados.

Quando as ondas sísmicas se propagam no solo, quase como as ondulações da água num copo, batem nas rochas mais consolidadas (o bordo do copo) e voltam para trás, amplificando as ondas e tornando o efeito do sismo maior.

É por isso que a região de Lisboa e Vale do Tejo se encontra numa situação frágil. As falhas que existem na região aumentam a proximidade ao foco do sismo que nelas ocorra. E, como já referimos, a energia libertada (medida na escala de magnitudes de Richter), logo a capacidade destruidora, pode ser elevada. Acresce ainda que os solos da região também não ajudam: os solos arenosos ou argilosos, pouco consolidados, amplificam os movimentos do solo. Já os calcários, granitos e basaltos vibram muito menos.

Mas nem toda a região tem exatamente a mesma perigosidade sísmica. Em Lisboa, a perigosidade é média a elevada na Baixa Pombalina, mas mais baixa na Ajuda, acrescenta Campos Costa. Além disso, os solos pouco consolidados, como os aluviões característicos das margens do Tejo, podem liquefazer-se com as vibrações provocadas pelo sismo, resultando no colapso dos edifícios. Daí que seja importante estudar o tipo de solo e adaptar a construção, e a respetiva resistência antissísmica, tendo em conta esta informação.

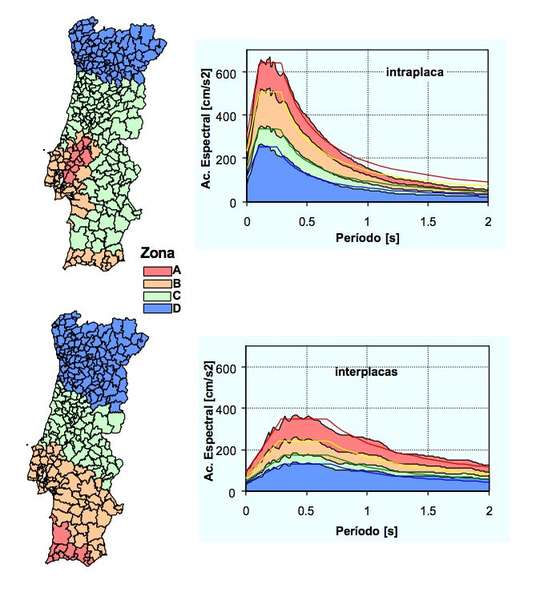

Identificação das zonas mais (a vermelho) ou menos (a azul) afetadas em caso de sismo. Em cima, para sismos que aconteçam dentro da placa continental, como os que tenham origem nas falhas do Vale do Tejo, e, em baixo, para um sismo que tenha origem na falha entre as duas placas tectónicas (ao largo de Sagres)

As falhas da região do Vale do Tejo podem ter um grande impacto nesta zona. Pensa-se que sejam responsáveis pelos grandes sismos de 1531, em Lisboa, e de 1909, em Benavente, mas não são as mais perigosas, em termos gerais, para o país. Uma falha produzirá um sismo tanto maior (com mais energia), quanto maior for o seu comprimento e profundidade, lembra ao Observador João Carvalho. E isso acontece ao largo do cabo de S. Vicente (150 quilómetros a sudoeste), onde as placas tectónicas euroasiática e africana se encontram. Esta falha transformante (em que as placas deslizam uma ao lado da outra) também é responsável pelos sismos frequentes nos Açores.

Foi um sismo com origem nesta falha que terá provocado o sismo de 1755 (de magnitude estimada 8,75) e também o de 1969 (com magnitude 7,9). E um sismo de elevada magnitude nesta zona pode acabar por influenciar as falhas na região do Vale do Tejo. “A rutura sísmica numa falha altera as tensões nas regiões da crosta envolventes, podendo aproximar da rutura as falhas vizinhas, que cedem mais cedo gerando assim sismos que são desencadeados pelo primeiro. Estes podem ocorrer minutos, horas ou dias após o primeiro sismo”, explica João Cabral.

Lisboa: da inovação antissísmica ao esquecimento

Depois do sismo de 1755, a reconstrução da cidade de Lisboa tornou-a na primeira do mundo a ter sido construída para resistir a sismos, lembra ao Observador Mário Lopes, vice-presidente do Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção do Instituto Superior Técnico. Mais: foi a primeira vez que estas medidas foram tomadas à escala de uma cidade inteira. Talvez por isso, o sismo de Setúbal, em 1858, tenha tido poucos impactos na capital, refere o engenheiro civil João Appleton no livro “Redução da Vulnerabilidade Sísmica do Edificado”, publicado em 2001 pela Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES). Mas, a partir do século XIX, a “gaiola pombalina”, uma das grandes inovações técnicas da sua época, caiu em desuso e, a partir do século XX, foi destruída consecutivamente a coberto da dita “reabilitação urbana”, alerta Mário Lopes.

Na reabilitação dos edifícios da Baixa Pombalina, uma das zonas com perigosidade sísmica média a elevada de Lisboa, tem-se assistido à destruição das paredes dos pisos térreos, para abertura de lojas mais amplas, ou ao aumento indiscriminado do número de pisos, alerta João Appleton. É fácil de perceber que um prédio planeado para ter três pisos possa não resistir quando se acrescentam mais dois. E se o reforço antissísmico raramente ou nunca se verifica na reabilitação dos edifícios mais antigos – pombalinos ou não –, as obras realizadas contribuem ainda mais para a fragilidade dos mesmos, como as obras clandestinas ou o reforço, mal estudado, com estruturas metálicas ou de betão.

Maquete de um edifício apresentando a gaiola pombalina, uma estrutura de madeira colocada no interior das paredes de alvenaria – Galinhola/Wikimedia Commons

Com uma frequência de grandes sismos tão pequena, a catástrofe de 1755 só tem lugar nos livros de História, e, até 1958, não havia legislação específica para a construção com preocupações antissísmicas. É o caso de muitos dos edifícios de alvenaria, que constituem cerca de 70% do edificado na capital. Mas além de, muitos deles, não terem o devido reforço antissísmico, ainda têm erros que fragilizam a estrutura, como materiais de baixa qualidade e degradados, acrescento de pisos e caves que não estavam planeados, paredes finas e pouco resistentes, elementos decorativos pesados e fundações deficientes, alertam os autores do livro da SPES.

“Imagine-se um edifício bem projetado, mas em que as armaduras dos pilares quase não entram nas sapatas de fundação, em vez de serem bem amarradas no interior destas”, refere Mário Lopes. “Em geral isto não afeta o funcionamento da estrutura antes do sismo. Durante o sismo as armaduras são arrancadas das fundações provocando o colapso imediato e total do edifício.”

Mas se pensa que um edifício de betão (que representa cerca de 25% do edificado de Lisboa) poderá apresentar mais resistência sísmica, isso também não é absolutamente verdade. Muitos deles têm pouca (ou nenhuma) ductilidade, ou seja, a capacidade de resistirem à deformação antes de se fraturarem é muito baixa. Isto significa que estes edifícios têm pouca capacidade de dissipar a energia transmitida pelo sismo – pela distribuição da tensão pelos vários elementos estruturais – e acabam por se mostrar menos resistentes.

Um exemplo da gaiola pombalina embebida na parede de alvenaria – Steelman/Wikimedia Commons

Mário Lopes reforça, no livro, a importância da qualidade dos materiais utilizados e da fiscalização realizada: “A qualidade dos materiais, em particular do betão no que se refere às construções novas, se não for devidamente controlada pode, na realidade, ser muito inferior ao especificado no projeto, com o mesmo tipo de consequências [o colapso do edifício]”.

Para os edifícios construídos antes da entrada em vigor da legislação que prevê a resistência antissísmica (em 1958), e mesmo para aqueles que não apresentam as condições ideais para resistir aos impactos do sismo, algumas medidas podem ser tomadas, começando logo por retirar ou corrigir as más alterações feitas ao edifício depois da construção finalizada. Outras medidas passam pela melhoria das fundações, aumento da resistência à flexão e compressão de alguns elementos, reforço dos elementos existentes e introdução de reforços de metal ou betão.

À partida, qualquer edifício pode ser reabilitado de forma a ser resistente aos sismos, mas se o edifício for novo os inquilinos podem imputar essa responsabilidade ao construtor, refere Alfredo Campos Costa. O condomínio, e respetivos condóminos, devem “verificar se o edifício tem uma boa resistência sísmica”, diz. E, caso ainda esteja dentro do período de responsabilidade civil que o construtor tem sobre o imóvel, podem exigir as devidas alterações. As próprias seguradoras e imobiliárias poderiam ter um papel mais exigente neste domínio.

Qual a dimensão do risco em Lisboa?

A avaliação mais recente do risco sísmico da cidade de Lisboa é de 2010. Alfredo Campos Costa recorreu a uma ferramenta computacional do LNEC para calcular de que forma a capital seria afetada por um grande terramoto, tendo em conta fatores como a densidade populacional, os materiais de construção e o tipo de solos.

O estudo revela que Arroios, por ser uma das zonas com maior perigosidade, maior exposição e maior incidência de edifícios com materiais vulneráveis, seria a mais afetada por perdas económicas. Isto significa que o número de prédios afetados seria muito grande e que a reconstrução seria cara e demorada. Importa salientar que este estudo só teve em conta as perdas económicas diretas (a reconstrução de edifícios). É que “o custo da interrupção das atividades económicas [perdas indiretas] significa, tipicamente, o dobro dos custos devido à reconstrução”, sublinha Campos Costa ao Observador.

Nos mapas, passe o cursor por cima de cada ponto para obter dados sobre cada uma das freguesias. Os mapas foram elaborados com base nos dados do estudo citado e, por serem anteriores a 2012, referem-se às antigas freguesias de Lisboa

Outras zonas, como os Olivais, o Parque das Nações, Alcântara e Avenidas Novas, teriam perdas igualmente significativas, embora não necessariamente pelos mesmos motivos.

Já o impacto humano de um terramoto seria particularmente grave no centro da cidade. Prevê-se no artigo que as Avenidas Novas, Arroios, Anjos, Penha de França e São João de Deus sejam as zonas com o maior número de vítimas mortais. Mas Belém, Ajuda, Alcântara, São Domingos de Benfica, São Mamede e Pena não escapariam a elevadas perdas humanas.

Tal como a Baixa e toda a zona entre Santos a Santa Engrácia, que corriam o risco de ficar sem uma grande parte da população local.

Feitas as contas, é menos provável morrer num terramoto em Lisboa do que em Itália, escreve Alfredo Campos Costa, mas, tendo em conta o histórico de sismos desde o século XVIII, não há outro sítio em Portugal em que seja tão provável.

Um 1755 agora arrasaria a península de Setúbal

Do sismo de 1 de novembro de 1755 fala-se, sobretudo, da destruição da cidade de Lisboa. Fala-se menos dos impactos em Setúbal ou no Algarve. Hoje não seria assim. Estas duas regiões têm atualmente uma exposição muito maior, incomparável com a deste sismo histórico. A exposição, definida como número de pessoas, edifícios e outros elementos em risco numa determinada região, é o segundo componente na avaliação do risco sísmico. E a península de Setúbal, por exemplo, é hoje um polo industrial e habitacional relevante do país.

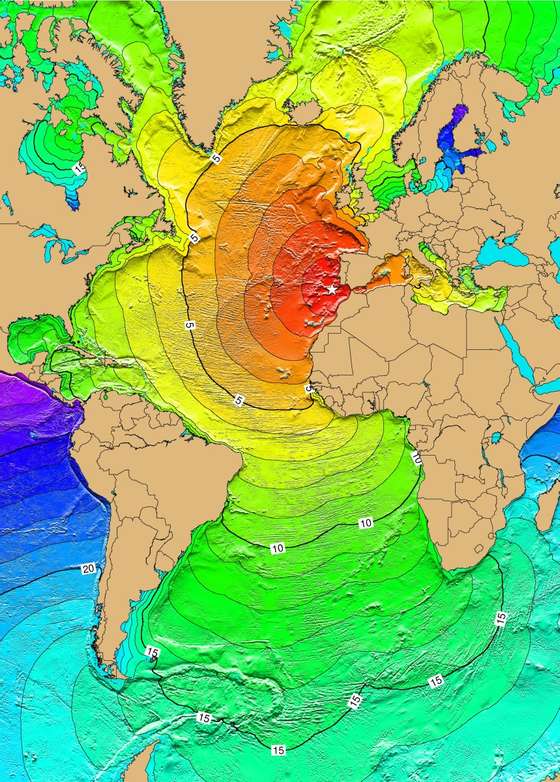

O terramoto de 1755 e a propagação do maremoto ao longo das horas

O terceiro componente é a vulnerabilidade, que se avalia pela vulnerabilidade propriamente dita, de populações e estruturas construídas pelo homem, e pela resiliência. A vulnerabilidade da população avalia-se, como noutras situações, por parâmetros sociais — por exemplo, os idosos e crianças são mais vulneráveis que os jovens ativos –, enquanto a resiliência e a capacidade da população se organizar, recuperar e voltar ao estado em que estava antes do sismo — como temos assistido em Itália, onde nem recorreram a ajuda externa para enfrentar a catástrofe.

Já no caso das estruturas, as mais vulneráveis são aquelas que ficam com danos graves depois de um sismo, enquanto as mais resilientes são aquelas que conseguem manter-se de pé, sem colapsar, mesmo que tenham sofrido grandes danos.

Perigosidade, exposição e vulnerabilidade combinam-se assim para avaliar o risco sísmico, mostrando que mesmo numa região de perigosidade elevada, se a exposição e vulnerabilidade forem baixas, o risco sísmico poderá ser baixo também. Daí que Alfredo Campos Costa defenda: “Gostava de ver uma legislação mais focada no risco do que na perigosidade”. Mas também admite que este foco na perigosidade é uma prática comum noutros países do mundo.

Uma gravura da época mostra a destruição em Lisboa provocada pelo grande terramoto de 1755

Ainda que não se consiga prever quando e com que energia se manifestará um sismo, é possível diminuir o risco de uma determinada região. A exposição será o componente mais difícil de controlar, mas a perigosidade pode estar bem estudada pelos cientistas, como se tem feito em Portugal, e a vulnerabilidade das populações, edifícios e outras estruturas pode ser diminuída. Não chega à Proteção Civil ter um plano de emergência bem desenhado, porque num sismo de grande intensidade os hospitais podem ruir, os carros de bombeiros podem ficar impedidos de circular e o número de operacionais da proteção civil pode ficar reduzido devido aos mortos, feridos e desaparecidos. É preciso prevenir, reforçam os especialistas.

Conhecendo as características do solo e a perigosidade sísmica é possível, por um lado, fazer um ordenamento racional do território, e, por outro, preparar as construções para resistirem a um sismo naquela região. “Não são os sismos que matam gente, mas as construções que caem. E as construções são feitas pelo homem”, lembra Mário Lopes. Por isso, critica que tão pouco se faça em Portugal em termos de prevenção. Existe legislação nacional e comunitária que, se fosse cumprida, já deixava os cientistas descansados. Mas a fraca fiscalização e a falta de reforço antissísmico deixa-os apreensivos.

“Os impactos de um sismo podem ser minimizados através da adoção de medidas preventivas adequadas, nomeadamente pela construção de edificado moderno sismorresistente (cumprindo a legislação em vigor), pelo reforço antissísmico do edificado mais antigo, pela fiscalização de alterações estruturais ao edificado que podem reduzir a sua resistência antissísmica, por um ordenamento urbano adequado, e pela sensibilização e informação da população sobre as medidas preventivas a tomar e os procedimentos a ter no caso de ocorrência de um sismo”, resume João Cabral.

“O fenómeno natural é o sismo, não é a queda dos edifícios”

Quando, em 2001, a SPES publicou o livro “Redução da Vulnerabilidade Sísmica do Edificado”, um dos objetivos era definir as bases para a criação de um plano nacional que contivesse medidas concretas com vista a “reduzir substancialmente a vulnerabilidade do edificado português através da sua reabilitação sísmica”. Até se propunham prazos: começando a trabalhar logo nesse ano, por volta do ano 2025 o plano devia estar cumprido.

Portugal, pioneiro na construção antissísmica

↓ Mostrar

↑ Esconder

A “gaiola pombalina” e o plano do Marquês de Pombal para reconstruir a cidade de Lisboa depois do sismo de 1755 foram o primeiro exemplo de construção antissísmica do mundo, como explica Alfredo Campos Costa.

Depois disso, a primeira legislação a surgir foi em 1958. Mais tarde, uma atualização em 1983. “A regulamentação de 1983 é muito boa. Foi muito avançada na altura”, refere o engenheiro civil e investigador. Só que há dois problemas: essa legislação só se aplica a construções novas e a fiscalização é praticamente inexistente.

Mas nada disso saiu do papel. Em 2004, o PSD apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República que visava precisamente a criação de um grupo de trabalho que estudasse a elaboração de um plano. A iniciativa caducou com o fim da legislatura, em 2005. Em 2009, foi o PCP a apresentar uma proposta muito semelhante. Mais uma vez, a iniciativa caducou com o fim da legislatura, em outubro desse mesmo ano. Em 2010, finalmente, pela mão do Bloco de Esquerda, o Parlamento acabou por aprovar uma recomendação ao Governo sobre o assunto. Mas continua a não existir um plano nacional, só trabalhos locais.

Em Lisboa, por proposta de Helena Roseta, a câmara municipal aprovou em 2011 a implementação de uma ficha de inspeção técnica dos edifícios em que, entre outros fatores, constasse a avaliação da resistência antissísmica. Depois de se fazer esse levantamento em toda a cidade, a intenção da autarquia é promover “um grande programa de reforço” dos imóveis para os tornar mais resistentes a terramotos. O trabalho de levantamento da resistência antissísmica está em curso e em breve haverá novidades sobre ele, garantiu ao Observador uma fonte do município. Seja como for, as pessoas envolvidas neste projeto estimam que só daqui a dez anos, pelo menos, é que se vai ter um panorama geral dos edifícios da cidade.

Como reagiriam as pontes sobre o Tejo a um terramoto?

↓ Mostrar

↑ Esconder

“Se todas as estruturas fossem como a ponte sobre o Tejo estava muito descansado”, admite Alfredo Campos Costa. O engenheiro civil garante que a Ponte Vasco da Gama foi projetada para ter uma resistência maior do que a que está regulamentada e que a Ponte 25 de Abril, além de bastante flexível (sobretudo para resistir aos ventos), é a estrutura mais monitorizada do país.

Até lá, o desconhecimento será total? Se depender da SPES, não. A sociedade está a desenvolver um projeto de certificação sísmica para os imóveis já construídos. “O que nós estamos a tentar elaborar é um documento que permita avaliar a vulnerabilidade do edificado”, explica Aníbal Costa, presidente da SPES, que lembra que um terramoto “é uma ação que deteta todos os erros e defeitos da construção”, pelo que se torna fundamental saber qual a capacidade de resistência dos edifícios.

A intenção da SPES é que a certificação sísmica funcione como a certificação energética, agora aplicada a eletrodomésticos e também a imóveis. De acordo com um conjunto de parâmetros, os edifícios recebem uma nota que pode ir do A+ ao F. “O primeiro passo é avaliar”, perceber “quanto é que um edifício resiste”, diz Aníbal Costa, que espera ter um projeto de certificação sísmica pronto a entregar ao Governo no fim do ano. “Para construções novas há regulamentos, mas para construções existentes não há”, lamenta o investigador, que lembra que Portugal tem “mais de um milhão de edifícios a mais” e que “temos de pensar neles”.

Até agora, a equipa da SPES tem estado a criar uma metodologia de avaliação que tenha em conta o desenho dos prédios e os materiais que foram usados na construção. Assim que esse trabalho estiver concluído, o modelo vai ser testado e, depois, seguem-se discussões com investigadores e engenheiros de universidades de todo o país. Recentemente, investigadores do Politécnico de Leiria e da Universidade do Porto criaram um modelo de cálculo para simular como se comporta um edifício em caso de sismo, tendo em conta a existência de paredes de alvenaria.

A missão mais difícil vem após tudo isto — e não é convencer o Governo a implementar este sistema. É convencer os proprietários, os empreiteiros e operários de que devem seguir um conjunto de regras para que os prédios sejam mais resistentes. “Infelizmente nós sabemos como é que as coisas devem ser feitas, mas não as conseguimos fazer chegar aos trabalhadores”, comenta Aníbal Costa, que critica o excesso de reabilitações de edifícios que se fazem sem qualquer consideração pelo perigo sísmico que representam. “Era altura de começar a pensar que isto não sucede só aos outros”, afirma o investigador.

O exemplo que vem das ilhas

Uma crítica recorrente de quem estuda estes assuntos é a de que o poder político pouco ou nada se importa. Por exemplo, tanto Aníbal Costa como Mário Lopes apontam para o decreto-Lei n.º 53/2014 e ficam estupefactos com o artigo 9. Num diploma que visa facilitar a reabilitação urbana, a única referência a sismos aparece ali — e é bastante vaga. “As intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do edifício”, lê-se. Para o presidente da SPES, isto “é uma grande irresponsabilidade”, porque este e outros diplomas legais deveriam, na sua opinião, ter medidas concretas e não apenas isto. Mário Lopes também lamenta: “O Estado faz uma grande aposta na investigação, mas depois não aposta na sua aplicação”. As tentativas de impedir a entrada em vigor do decreto foram infrutíferas. “Havia algum receio de que, ao introduzir algumas condicionantes, isto criasse um entrave à economia”, resume o responsável.

Judite Jorge, escritora açoriana e ex-deputada do PSD, não consegue não dar uma certa razão aos especialistas. Quando, em 2004, ela e outros deputados apresentaram o projeto de resolução que acabaria por não ir a lado nenhum, sentiu que alguns colegas parlamentares não estavam muito interessados em discutir o tema e que até a olhavam de lado. “Ninguém ligou muito àquilo. As pessoas estão convencidas de que não há risco sísmico no continente”, afirma agora, já sem qualquer ligação à Assembleia da República. Pelo facto de ser dos Açores, Judite Jorge diz ter uma sensibilidade para o tema que as pessoas do continente não têm.

Frequentemente abalado por sismos e a braços com uma atividade vulcânica ainda relevante, o arquipélago dos Açores teve de aprender a reagir às calamidades. A seguir ao grande terramoto de 1980, que teve graves consequências na Graciosa, em São Jorge e, sobretudo, na Terceira, tornou-se obrigatório que as novas construções e as reabilitações tivessem componentes de resistência sísmica. E a tendência foi-se mantendo. Quando, em 2002, o Governo Regional decidiu comparticipar a recuperação de “habitações sem condições mínimas de habitabilidade”, uma das principais preocupações foi precisamente a prevenção de terramotos. “Só com um parque consolidado e bem construído se podem evitar os custos humanos, sociais e económicos que ocorrem sempre que se verifica uma catástrofe natural de alguma intensidade”, lê-se no diploma, que mais à frente define a “prevenção antissísmica como linha estratégica de longo prazo” no arquipélago.

Assim, nas ilhas, os trabalhos de reabilitação urbana “deverão integrar medidas antissísmicas elementares, como sejam a consolidação das paredes resistentes, preferencialmente com reboco armado, e a solidificação das alvenarias e coberturas, nomeadamente através da execução de cintas de coroamento e tirantes.” São precauções básicas que, no entanto, ainda não estão especificadas na legislação nacional.

“É uma legislação muito boa. E fiscalizada”, elogia Judite Jorge, que considera “um escândalo” que estas normas açorianas ainda não se apliquem ao continente.