Em Portugal, a banda desenhada costuma andar arredada do debate político, mas uma invulgar série de acasos levou a que Tiago Ivo Cruz (TIC), que se apresenta como “assessor parlamentar do Bloco de Esquerda”, num artigo no Público de 14.05.15, desenterrasse Tintin no Congo, a pretexto de uma polémica envolvendo a demissão do programador cultural António Pinto Ribeiro da Fundação Gulbenkian.

Escreveu TIC que “de todos os livros de Hergé, [Tintin no Congo] é o mais fraco e desinteressante, porque reduz o colonialismo a uma ópera bufa numa tentativa de apagão […] tal como Rossini tenta apagar a revolução francesa reduzindo tudo à comédia de salão”. Acrescenta TIC que “as relações [de Tintin] com [os] indígenas são infantis […] na mesma medida em que as lutas com os animais são inverosímeis e sem graça: uma comédia sem riso”, e conclui: “A forma como os europeus se entretinham a olhar para África é politicamente abjecta e reveladora dos próprios.”

Mas não será a forma sobranceira como os árbitros e gurus culturais do presente se entretêm a olhar o passado também reveladora dos próprios?

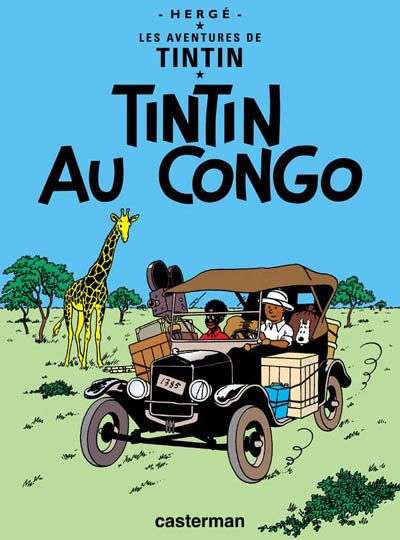

A acusação lançada por Tiago Ivo Cruz contra Tintin no Congo não é nova: os primeiros ataques sérios surgiram no início dos anos 60, vindos do truculento semanário francês Le Canard Enchaîné. A Casterman, editora de Hergé, estando consciente da mudança de mentalidades e antevendo contestação a um livro que exibia uma mundivisão datada, julgou mais prudente deixar esgotar o álbum. Pelo seguro, a Casterman decidiu também eliminá-lo da galeria em que, na contracapa dos restantes álbuns, se listavam todos os títulos da colecção.

Mas nem o autor nem o público se conformaram com esta supressão e, após quase ter desaparecido das livrarias, Tintin no Congo regressou em 1970 com algumas alterações no texto – entre outras, “négre” (preto) deu lugar a “noir” (negro) e as referências específicas ao Congo foram diluídas, passando as aventuras a ter lugar num país africano indefinido.

Mas a essência do livro manteve-se inalterada, pelo que a polémica acabaria por estalar novamente. A primeira década do século XXI registou incidentes que parecem justificar que o repórter belga seja levado ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, para enfrentar acusações de crimes contra a humanidade. Em 2007, um advogado britânico de direitos humanos apresentou queixa à Comissão de Igualdade Racial e esta determinou que os livros fossem retirados das livrarias – porém, estas limitaram-se a mudá-los para a secção de adultos ou a colocar um selo advertindo que se destinavam a leitores com mais de 16 anos.

Na sequência de queixa similar, a Biblioteca Pública de Brooklyn retirou o livro das estantes, tornando-se a sua consulta possível apenas mediante pedido. Ainda no mesmo ano, um cidadão congolês interpôs em Bruxelas um processo visando a interdição da venda de Tintin no Congo, alegando tratar-se de “uma justificação da colonização e da supremacia branca”, mas em 2012 o tribunal acabou por rejeitar tal pretensão. Um processo análogo intentado na Suécia teve idêntico desfecho.

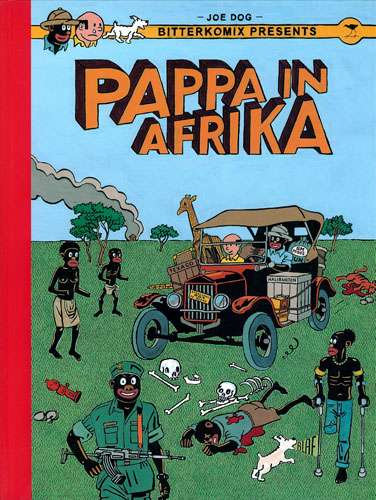

A carreira portuguesa de Tintin no Congo foi mais pacata e acabou por ser trazido agora à ribalta indirectamente, através da edição portuguesa de Pappa in Afrika (2010), do autor de BD sul-africano Anton Kannemeyer, uma sátira a Tintin no Congo que se apropria da narrativa e do registo gráfico da obra de Hergé para denunciar os estereótipos raciais e a falta de sensibilidade ecológica patentes no livro.

António Pinto Ribeiro invocou como razão para a demissão “um conjunto de episódios de autoritarismo tomados por alguns membros do Conselho de Administração”, mas o único desses episódios que veio a público teve a ver com a remoção de Papá em África da livraria da Fundação. A Fundação alegaria que a remoção fora apenas temporária e se destinara apenas a “que se pudesse identificar que se trata de uma BD para adultos”. É irónico que quer o livro de Hergé quer o livro de Kannemeyer que o satiriza tenham acabado por ter de ser identificados como estando reservados a público adulto, o que permite concluir que, mais do que a legitimidade do conteúdo, o que está em causa é a percepção pública do que é a BD e a quem se destina.

Para já, importa colocar Tintin no Congo no contexto da obra de Hergé: foi publicado originalmente entre 1930 e 1931 no Petit Vingtième, suplemento juvenil do semanário belga Le Vingtième Siècle, que se apresenta como “jornal católico de doutrina e informação” e cujo redactor-chefe, Norbert Wallez, tinha manifesta simpatia por Mussolini.

As pranchas a preto e branco surgidas semanalmente no Petit Vingtième foram coligidas em álbum nesse mesmo ano de 1931, álbum que seria reeditado, em versão profundamente revista, em 1946, já na Casterman, no âmbito do processo de revisão, homogeneização e colorização a que Hergé submeteu as suas primeiras obras.

Tintin no Congo é a segunda aventura de Tintin, pois embora nem todo o público não-aficionado de BD o conheça, antes houve Tintin no País dos Sovietes, publicado originalmente em 1929-30 e em que as aventuras do pequeno repórter são pretexto para um rudimentar panfletarismo anti-comunista. Hergé viria mais tarde a renegá-lo como “um erro de juventude” e foi a única das suas obras a preto e branco que não seria mais tarde submetida ao processo de revisão profunda e colorização no pós-II Guerra Mundial (embora, décadas mais tarde, a pressão dos fãs tenha obrigado o autor a autorizar a reedição da versão original a preto e branco, sem retoques).

Se, “de todos os livros de Hergé, [Tintin no Congo] é o mais fraco e desinteressante” é-o não por causa do seu conteúdo paternalista e pró-colonialista, como pretende Tiago Ivo Cruz, mas porque é uma obra incipiente de um autor que ainda não domina o seu mister. Estando muito longe de ser uma obra-prima, representa, ainda assim, um avanço, em termos de desenho, argumento e técnica narrativa, em relação ao tosco Tintin no País dos Sovietes.

Tintin na América, de 1932 revela mais progresso, embora continue a partilhar com os dois álbuns anteriores a limitação de não passar de uma sucessão desgarrada de peripécias rocambolescas (o “desgarrado” compreende-se melhor se se atender a que estas obras eram concebidas para serem lidas ao ritmo de uma ou duas páginas por semana) e de assentar em imagens estereotipadas do país visitado. A maturidade artística só chegaria com o quarto álbum, Os Charutos do Faraó (1932-34) e só se afirmaria plenamente em O Lótus Azul (1934-36).

É crucial conseguir discernir, na apreciação de Tintin como na de qualquer outra obra artística ou literária, os valores estéticos dos valores éticos: Tintin no Congo continuaria a ser “fraco e desinteressante” mesmo que veiculasse a mais igualitária e generosa das ideologias. Por outro lado, é despropositado sujeitar uma BD concebida em 1930 para o suplemento juvenil de um “jornal católico de doutrina e informação” ao crivo ético dos nossos dias.

É no período entre as duas guerras mundiais que o colonialismo europeu atinge a sua máxima expressão, quer em extensão, já que a França e Grã-Bretanha somaram aos seus vastos domínios os despojos do Império Otomano, quer em intensidade: o domínio europeu na Ásia e em África ficara-se muitas vezes por feitorias, fortalezas, entrepostos e portos, mas é a partir do fim da I Guerra Mundial que avança para o interior e se consolida, com construção de infra-estruturas e instalação de novas levas de colonos europeus (Portugal, atrasado como sempre, só empreenderia esta consolidação após o fim da II Guerra Mundial, quando os movimentos autonómicos já ganhavam ímpeto nas colónias dos outros países europeus).

Quando Tintin no Congo foi publicado, mesmo que, como escreve John Darwin em Ascensão e Queda dos Impérios Globais (After Tamerlane, no original, editado recentemente em Portugal pelas Edições 70), “o ímpeto colonial se tivesse perdido e o sentido de missão dissolvido”, a nova ordem internacional que emergira da I Guerra Mundial reduzira as tensões entre as grandes potências coloniais, pelo que, como explica Darwin, os movimentos nacionalistas não podiam depositar esperanças nas lutas entre rivais europeus e os novos serviços de informações permitiam aos regimes coloniais combater mais eficazmente os movimentos subversivos.

E a dissolução do sentido de missão civilizadora não bastara para abalar a teoria cultural subjacente ao mundo colonial: “os europeus convenceram-se, e convenceram outros, de que, embora parecessem exóticas, fascinantes, românticas ou belas, as civilizações e culturas não-europeias eram, na melhor das hipóteses, becos sem saída. Só o modelo da Europa era o caminho comprovado para o progresso moral e material”. Nada faria prever que os impérios coloniais europeus iriam dissolver-se em pouco mais de 30 anos.

Tintin no Congo limita-se a espelhar a visão sobre África então dominante na Europa – sim, reproduz detestáveis estereótipos racistas, retrata os africanos como crianças ingénuas, de bom carácter, mas ignorantes e preguiçosas, incapazes de se governar sem a ajuda do homem branco, mas não comungavam, genericamente, os europeus contemporâneos desta perspectiva?

Nalguns meios intelectuais havia quem manifestasse repúdio pelo colonialismo e pela discriminação racial e pusesse em causa a presunção de superioridade europeia – numa data tão remota quanto 1580, Michel de Montaigne, afirmara, num ensaio sobre a prática do canibalismo entre os índios Tupinambá: “não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não pratica na sua terra.”

África vista da Europa: O explorador britânico Henry Morton Stanley, o mais famoso dos exploradores de África, e o seu criado Kalulu, numa foto de estúdio tirada na Grã-Bretanha, em 1872

Porém, esta extraordinária abertura de espírito era uma excepção e, mais de 300 anos depois, poucos seriam os europeus que não estavam convencidos de que assistia aos europeus um direito natural a subjugar as raças inferiores. As crenças racistas não eram perfilhadas apenas por ditadores fascistas, bandos de arruaceiros e capatazes de fazendas em África. Nos países mais avançados e democráticos do mundo, eram teorizadas, com apoio em “provas científicas”, por antropólogos e biólogos, subscritas por eminentes académicos, cristalizadas, legitimadas e postas em prática pela legislação e genericamente aceites pela opinião pública.

A difusão e força deste ideário está bem patente na carreira do médico René Martial, autor de La Race Française (1934), um manifesto racista e “higienista” que seria premiado pela Academia de Ciências Morais e Políticas e pela Académie Française. Martial foi, nos anos 40, professor de Antropologia das Raças na Faculdade de Medicina de Paris e co-director do Instituto de Antropo-Sociologia e em Les Métis (Os Mestiços, de 1942) defenderia que a mestiçagem envolvendo sangue de grupos com um “índice bioquímico” demasiado fraco, como os africanos e os asiáticos, produzia criaturas torturadas e incontroláveis.

Em 1938, um grupo de cientistas das mais prestigiadas universidades italianas assinava Il Manifesto della Razza, que proclamava o carácter essencialmente “ariano” dos italianos e a necessidade de “fazer uma distinção clara entre os povos mediterrânicos europeus e, de outro lado, os orientais e africanos” e de apenas autorizar uniões entre europeus. Tão seguros estavam da justeza e bondade da sua crença que concluíam: “é tempo de os italianos se proclamarem francamente como racistas”.

Este entusiasmo teve eco em França, onde 64 intelectuais de renome (12 deles membros da Académie Française) assinaram o manifesto Pour la Défense de l’Occident (1935), insurgindo-se contra as sanções que a Sociedade das Nações aplicara à Itália por, animada pelo “espírito civilizador” e pela “legítima” missão colonizadora, ter invadido a Etiópia (“uma amálgama de tribos incultas”). Censurar a actuação italiana era dar crédito ao “falso universalismo jurídico que põe no mesmo nível o superior e o inferior, o civilizado e o bárbaro”.

1936: Os etíopes depõem as armas e saúdam a “tricolore” – uma visão luminosa do espírito civilizador da Itália fascista, que omite o gaseamento com gás mostarda e os enforcamentos em massa

É certo que estas proclamações encontraram oposição e suscitaram polémica – Albert Saurrat, por exemplo, acusava a França de mostrar duas faces, “uma de liberdade, virada para a metrópole, e outra de tirania, virada para as suas colónias” –, mas o que elas atestam é que o racismo e o colonialismo não suscitavam então a repulsa generalizada que hoje suscitam.

Como brilhantemente mostra Mark Mazower, em O Continente das Trevas, a Europa entre as duas guerras mundiais estava longe de ser um jardim de liberdades e ideais generosos: mesmo nos países formalmente democráticos grassavam o nacionalismo obtuso, o racismo, o anti-semitismo, o ódio aos imigrantes, o descrédito da democracia parlamentar, a inclinação para o autoritarismo, as políticas eugénicas e a reafirmação dos “valores tradicionais da família” (com a consequente menorização da mulher).

O racismo em Portugal

Portugal não divergia deste cenário: em 1926, promulgara-se o Estatuto do Indígena (1926), cujo preâmbulo esclarecia que “não se atribuem aos indígenas, por falta de significado prático, os direitos relacionados com as nossas instituições constitucionais. Não submetemos a sua vida […] às nossas leis políticas, aos nossos códigos administrativos, civis, comerciais e penais […]. Mantemos para eles uma ordem jurídica própria do estado das suas faculdades, da sua mentalidade de primitivos […], sem prescindir de os ir chamando por todas as formas convenientes à elevação, cada vez maior, do seu nível de existência”.

Dois anos depois, o Código do Trabalho dos Indígenas das Colónias Portuguesas de África aboliu o trabalho forçado (em termos formais, entenda-se), mas atribuía às autoridades coloniais o poder de arregimentar os indígenas para a realização de trabalho compulsivo, o que, longe de ser entendido como exploração ou abuso, poderia ser visto pelo colonizador como uma louvável pedagogia, dada a consabida inclinação natural dos africanos para a indolência.

Não é de admirar que quando da publicação de Tintin no Congo na revista portuguesa O Papagaio, em 1939, se tenham feito as alterações necessárias para deslocar a acção do Congo para Angola – com efeito, foi como Tim-Tim em Angola que cá se estreou. A crença (e até o orgulho) na missão civilizadora do homem branco dominava a Europa, não era um atributo específico dos belgas e muito menos de Hergé.

Versão belga a preto e branco e versão portuguesa (a partir da versão revista e colorida) de uma mesma vinheta de “Tintin no Congo”

Aliás, é instrutivo olhar para algumas das séries de BD mais populares na Europa entre guerras. Em Zig et Puce au XXIe Siècle (1935), a popular dupla criada por Alain St.Ogan (autor que muito influenciou Hergé) viaja até o planeta Vénus e depara-se com um povo subterrâneo de “criaturas negras que não inspiram confiança”. Percebem que assistem a um ritual bárbaro, em que as criaturas negras se preparam para sacrificar uma princesa aos crocodilos, o que Zig e Puce impedem graças à sua superior astúcia, que põe em debandada as ferozes mas pouco espertas “criaturas negras”.

Um ano antes, numa das Extraordinaires Aventures de César-Napoléon Rascasse, que têm África por cenário, o matreiro herói (branco, claro) criado por Mat (Marcel Turin) abre um Instituto de Branqueamento, que logo atrai negros ingénuos desejosos de elevar “o seu nível de existência” – o que passa necessariamente por se assimilarem aos brancos. Porém, à primeira chuva, a tinta branca esvai-se e a pele fica tão negra como antes e Rascasse tem que enfrentar a fúria dos clientes ludibriados.

Mas não foi só a sociedade e a posição sobre o racismo e o colonialismo que mudou desde 1930 – também o contexto de produção e fruição da BD sofreu uma alteração radical. Nos anos 30 (e durante muitas décadas mais) a BD estava quase exclusivamente associada ao entretenimento de massas e ao público juvenil (sobretudo rapazes), pelo que seria tão inverosímil Tintin denunciar o jugo colonial e incentivar os povos africanos a lutar pela independência, como Spirou descobrir que havia algo mais do que amizade a ligá-lo a Fantásio.

Nem sequer era necessária a intervenção de um organismo censório, pois autores e editores sabiam bem a que público se dirigiam e o que se esperava deles – a BD alternativa e “de autor”, a liberdade de a BD poder tratar todos os assuntos tratados pela literatura ou pelo teatro, não só estavam ainda muito distantes no tempo como eram então inimagináveis.

Hergé misógino

Se em Portugal ninguém tentou interditar a venda de Tintin no Congo, Hergé não se escapou a ser acusado de misoginia numa tese de mestrado, de 2005, da investigadora Ana Bravo, depois convertida em livro com o título A Invisibilidade do Género Feminino em Tintin: A conspiração do silêncio (2007). O livro, onde se afirma que Hergé “construiu um ideal feminino conforme às exigências de uma sociedade repressiva e de um catolicismo totalitarista”, enferma de várias debilidades, implacavelmente expostas num texto de João Paiva Boléo, publicado em meio electrónico em 2007 e hoje, infelizmente, indisponível (excepto junto do autor).

A tese de Bravo tem pouco que a sustente: partindo de uma primária operação aritmética, contabilizou apenas 19 mulheres entre as 352 personagens que desfilam pelas páginas de Tintin, confundiu esta escassa presença feminina com misoginia e saltou desta para a conspirativa “tentativa de apagão” (para repescar a expressão de Tiago Ivo Cruz).

A investigação de Bravo poderia ter-se dado ao trabalho de fazer análoga contabilidade do sexo das personagens das BDs contemporâneas de Tintin e teria concluído que a esmagadora maioria partilha com Tintin a reduzida presença de mulheres. Uma das excepções seria a BD Bécassine, desenhada por Pinchon, surgida em 1905 e que se manteve no activo até 1951 (sendo depois prosseguida por outros desenhadores).

Bécassine, uma rapariga de tamancos e trajes tradicionais bretões, foi a primeira mulher a tornar-se a principal protagonista de uma BD e surge rodeada de personagens femininas. Mas não é o número de personagens femininas que determina se uma BD é mais ou menos misógina: Bécassine nunca foi vista a queimar soutiens nem a debater-se sobre se deveria ou não rapar os sovacos, e o papel que lhe cabe, tal como às restantes mulheres da série, é subalterno, submisso e conformado aos ditames de uma sociedade patriarcal.

Nada disto é inesperado se se tiver em conta que as muitas aventuras de Bécassine foram todas publicadas em La Semaine de Suzette, uma revista para raparigas de orientação católica e conservadora (como Le Petit Vingtième), e Bécassine foi concebida para agradar às pequenas leitoras da burguesia urbana francesa, que certamente acolheriam com risinhos de superioridade as tropelias daquela rapariga obtusa, ignorante e provinciana. O que confirma que é insensato analisar a ideologia subjacente às BDs da primeira metade do século XX através da aritmética e sem nada saber do contexto editorial a que estavam constrangidas.

Mas se a “misoginia” de Tintin ganha outro significado face às convenções das BDs de aventuras para rapazes daquele tempo, é preciso também considerar a natureza da sociedade de então. Bastará lembrar que em muitos países da Europa desenvolvida as mulheres só adquiriram direito de voto após a II Guerra Mundial: em França em 1945, na Bélgica em 1948 (embora pudessem votar nas eleições municipais desde 1921), na Suíça em 1971, no Liechtenstein em 1984.

Em Portugal, a “igualdade de direitos políticos para homens e mulheres” foi estabelecida em 1968, mas, sabendo o que eram então os direitos políticos dos homens portugueses, as mulheres pouco ganharam com tal concessão. Mesmo muitos anos depois da abolição de todas as barreiras legais à igualdade entre sexos, as mulheres portuguesas ganham em média menos 15,7% que os homens e representam apenas 9% dos conselhos de administração das principais empresas cotadas em bolsa (dados de 2014), no que parece ser um caso de “invisibilidade” bem mais real e preocupante.

Schtroumpfs, esses nazis

Tintin não tem sido a única vítima destas acusações anacrónicas e descontextualizadas: em 2011 foi a vez de os Schtroumpfs serem chamados ao banco dos réus por Antoine Buéno, professor na faculdade de Sciences-Po de Paris. O seu livro Le Petit Livre Bleu: Analyse critique et politique des Schtroumpfs descortina na sociedade dos homenzinhos azuis “o arquétipo de utopia totalitária de inspiração stalinista e nazi”.

Buéno acusa-os ainda de serem racistas, apologistas do arianismo, anti-semitas e misóginos. Peyo (1928-92), o criador da série, poderá não ter disseminado estas ideias de forma consciente, diz Buéno, mas foi “impregnado de ideias nazis que transmitiu involuntariamente às crianças de todo o mundo”. Até há poucos anos, o meio académico ignorou olimpicamente a BD, por esta ser entendida como uma arte menor, mas mais valia o desdém do que ser alvo da atenção de gente impreparada e com escasso discernimento.

Sob a aparente pacatez da aldeia dos Schtroumpfs ocultam-se ideologias totalitárias, assegura Antoine Buéno

Regressemos ao texto de Tiago Ivo Cruz para nos determos na sua acusação a Rossini, que “tenta apagar a revolução francesa reduzindo tudo à comédia de salão”. Se Hergé, ao ter feito Tintin viajar até Congo, deu azo a que se questionasse a sua posição sobre o colonialismo, já é mais difícil perceber de que se acusa Rossini, que não compôs óperas sobre eventos históricos recentes.

Dir-se-ia que estamos aqui perante o mesmo tipo de raciocínio falacioso que está subjacente à acusação de misoginia a Hergé: a ausência de representação de um evento (ou grupo) é interpretada como resultando de uma posição do autor adversa a esse evento (ou grupo), pelo que se conclui (circularmente) que a ausência é uma “tentativa de apagão”. Aplicando a mesma lógica à ópera posterior à II Guerra Mundial, poderá afirmar-se que os compositores que não abordaram o Holocausto nas suas óperas estão a tentar apagá-lo? No caso português, os compositores que não fizeram óperas sobre o 25 de Abril poderão ser catalogados como reaccionários?

Talvez seja esclarecedor, como no caso da BD, considerar a evolução do contexto de criação e fruição da ópera. Esta nasceu no início do século XVII como esplendoroso e ostentatório entretenimento de corte, quase sempre com temáticas mitológicas, mas com amenização dos trechos cruentos e licenciosos dos originais greco-romanos e ênfase na intriga amorosa.

https://www.youtube.com/watch?v=VIH5j44JrWo

[Na versão original do mito de Orfeu este acaba despedaçado por mulheres trácias; a versão pioneira de Claudio Monteverdi, tal como as subsequentes, termina de forma bem mais amena]

Em meados do século XVII, a ópera saiu para os teatros públicos e tornou-se também num espectáculo comercial, conduzido por empresários cujo fito era o lucro e que não estavam interessados em servir ao seu público de burgueses e aristocratas assuntos perturbadores, pelo que os temas se mantiveram confinados à mitologia e à história da Antiguidade Clássica.

Os libretos assentavam em sinuosos enredos passionais do tipo A ama B que ama C que ama D, arrastando-se este imbróglio de amores não-correspondidos por três horas, até que uma reviravolta inverosímil rearranja, em poucos minutos, os pares para um final feliz com vários casamentos. Também recorrente é o tema da devoção filial: por obra de intrigas, logros ou equívocos infortunados, o rei começa a suspeitar do filho, nega-lhe a mão da princesa amada, remove-o da linha sucessória, atira-o para a masmorra e pode até ordenar a sua execução, mas, no último instante, descobre que o filho é de uma fidelidade inquebrantável e tudo acaba em terna reconciliação.

Outros temas frequentes (que os espectadores de telenovelas reconhecerão sem dificuldade) são o da inveja entre irmãos (geralmente príncipes disputando o favor do pai) e a aparição na corte de um estranho supostamente de origem humilde que depois se descobre ser o filho do rei que se julgava morto ou desaparecido. Seja como for, o final é sempre feliz, ou porque os traidores, até então retintamente pérfidos e sem escrúpulos, se arrependem, ou porque o rei, até então de uma obstinação inamovível, se revela magnânimo ou reconhece que errou.

A galeria de personagens da opera seria barroca compõe-se, essencialmente, de deuses, semi-deuses, ninfas e pastores, feiticeiras e magos, reis, príncipes, princesas e respectivos confidentes e raramente concede papel cantado a alguém abaixo da patente de general. E o mais que se avançou na cronologia dos enredos foi até à Idade Média – mas uma Idade Média dos romances de cavalaria, com donzelas cativas, cavaleiros destemidos e bruxas malignas, não a das revoltas de camponeses ou da Peste Negra.

As óperas de corte, que continuaram pujantes até ao final do século XVIII (Haydn dirigiu milhares de récitas para exclusivo deleite dos condes Esterházy e seus convidados), partilhavam com a “ópera comercial” os compositores e os libretos e é óbvio que nenhum destes apelava à decapitação da cabeças coroadas.

“As Bodas de Figaro” e o prenúncio da Revolução

Em parte como reacção a este pomposo corrupio de monarcas terrestres e celestes, a opera buffa, nascida no início do século XVIII, em Nápoles, como comic relief nos intervalos da opera seria, abriu as portas a personagens de extracção menos elevada, mas sempre em moldes muito estereotipados: o burguês rico e velho que pretende casar-se com uma moçoila de origem modesta, a criada ou o criado finório que troca as voltas ao patrão – ou seja, há alguma subversão, mas está perfeitamente controlada e não questiona o status quo.

Em 1786, Mozart e Da Ponte escolheram um assunto arriscado quando se propuseram apresentar em Viena uma opera buffa baseada na peça Le Mariage de Figaro (1778), de Beaumarchais, cuja denúncia dos privilégios da aristocracia pode ser vista como um prenúncio da Revolução Francesa. A peça teve problemas com a censura, mas, após alterações levadas a cabo por Beaumarchais, Luís XVI acabou por autorizar a sua apresentação.

Em Viena a peça também fora proibida, devido ao seu carácter licencioso, mas Da Ponte introduziu alterações e expurgou o libreto de Le Nozze di Figaro da componente política (nomeadamente através da conversão de um inflamado discurso de Figaro contra a aristocracia num igualmente inflamado discurso contra as mulheres infiéis). Ainda assim, antes de Mozart escrever uma nota que fosse, o libreto foi submetido à apreciação do imperador José II, que deu o seu acordo.

Apesar de os olhos de hoje poderem discernir em Le Nozze di Figaro alguma subversão, nomeadamente na forma como os criados astutos, Figaro e Susanna, ludibriam o patrão, o Conde de Almaviva, a ópera está longe do pendor incendiário da peça de Beaumarchais.

[Em “Le nozze di Figaro”, Figaro desafia o Conde de Almaviva: “Se quereis bailar, caro Condezinho, eu tocarei a guitarra.”]

Nunca saberemos se Mozart se identificaria ou não com os ideais proto-revolucionários contidos na peça, mas a verdade é que no fim da vida, regressou aos mais serôdios estereótipos da opera seria, com La Clemenza di Tito (1791), que termina com o imperador romano Tito a conceder clemência aos que tinham conspirado contra si: o coro louva a magnanimidade de Tito e este, encarnando o déspota iluminado avant la lettre, pede aos deuses que ponham fim à sua vida no dia em que ele deixar de pôr o bem de Roma acima de tudo.

[“Tu, è ver, m’assolvi”, sexteto final de “La Clemenza di Tito”: o imperador perdoa os conspiradores e é louvado pela sua “excelsa bondade”]

O que poderá parecer inesperado é que a própria Revolução Francesa não foi capaz de alterar o rumo estético da ópera que se estreava em Paris: Catel, Gossec, Grétry, Cherubini, Le Sueur, Méhul continuaram a produzir óperas nos moldes de sempre (com prevalência de episódios heróicos da Antiguidade Clássica) e, a haver eco do clima revolucionário, estará apenas na inclusão de fanfarras triunfais mais estridentes.

A revolução gerou, porém, copiosa produção de obras destinadas a assinalar os aniversários e vitórias da República, bem como os funerais dos heróis e as festividades em honra do Ser Supremo (com o derrube da velha ordem, Deus fora também apeado). O facto de serem concebidas para execução ao ar livre, perante vasto público, não justifica o espalhafato asinino e a monumentalidade obtusa destas peças, quase sempre orquestradas para efectivos colossais, com abundância de metais e ocasional intervenção de disparos de artilharia – foi uma das primeiras demonstrações de que a música ideologicamente formatada e posta ao serviço da propaganda política é da mais pífia qualidade.

Gioachino Rossini nasceu em Fevereiro de 1792, três meses depois da morte de Mozart e com a Revolução Francesa já em curso, mas algumas das suas óperas continuaram a recorrer aos enredos anquilosados em uso desde o final do século XVII, tendo por cenário a Antiguidade Clássica ou um mundo de fantasia pseudo-medieval, como é o caso de Armida (1817).

Rossini era demasiado novo para que o tumulto da Revolução Francesa o tivesse contagiado e, de qualquer modo, não se lhe conhece faceta de activista ou proclamações políticas (os seus interesses extra-musicais circunscreviam-se à mesa, tendo sido um gourmet voraz e um cozinheiro inventivo). Mas não é arriscado deduzir que Rossini preferiria a preservação da velha ordem aos tumultos da revolução, pois embora a ópera fosse um empreendimento comercial, dependia do patrocínio e beneplácito régio.

Rossini é hoje menos lembrado pelas opere serie tardias do que pelas óperas cómicas, sobretudo por Il Barbieri di Seviglia (1816), que se baseia na peça de Beaumarchais que precedeu Le Mariage de Figaro, mas que é tão (ou mais) inócua do ponto de vista político como Le Nozze di Figaro. Mas poderia esperar-se que Rossini abraçasse a faceta revolucionária de Beaumarchais quando Carlos X de França tivera a generosidade de lhe conceder uma pensão vitalícia, em reconhecimento pelo seu talento?

As insinuações marotas pagam bem

Rossini tinha os mesmos objectivos de todos os compositores de ópera: agradar ao público e fazer dinheiro com isso. O público queria ouvir melodias fáceis, virtuosismo vocal esfuziante e música viva e ruidosa, e não pedia mais aos enredos do que a comédia estereotipada, com personagens e situações reconhecíveis, disfarces, equívocos e algumas insinuações marotas (ou seja, usando as palavras de TIC, “comédias de salão”), ou, em alternativa, o drama histórico imponente e folhetinesco.

É verdade que quando Rossini nascera já Pierre Bayle (1647-1706) tinha ousado advogar a tolerância religiosa e encorajado o cepticismo, Voltaire (1694-1778), um continuador de Bayle e um precursor dos ideais da Revolução Francesa, juntara à defesa da tolerância e da liberdade de pensamento, uma componente ateísta e anti-clerical, e David Hume (1711-1776) prosseguira a apologia do empirismo e do cepticismo, ridicularizado a crença em milagres e questionado as provas tradicionais para a existência de Deus.

Mas se tal era tolerado (nem sempre, já que Bayle e Voltaire foram perseguidos) era porque estas ideias tinham a difusão restrita a pequenos círculos de intelectuais. Bem diferente seria confrontar a sociedade burguesa e aristocrática (os “pilares da sociedade”) que acorria aos teatros de ópera com um enredo que apelasse à sublevação dos deserdados e à defenestração das classes possidentes.

Para mais, enquanto a composição de um panfleto revolucionário apenas requer papel e tinta, montar uma ópera envolve custos astronómicos, pelo que mesmo um empresário de convicções progressistas (a existir tal criatura) nunca ousaria avançar com um projecto que lhe asseguraria a ruína e a prisão (e que muito provavelmente nem chegaria a estrear).

A ópera anterior ao século XX era, pese embora a excelência da música, um reduto do conservadorismo e do alheamento face à realidade. A classificação de “entretenimento escapista” aposto por alguns críticos à BD (e, em particular, à BD das primeiras décadas do século XX), é também válida para os primeiros séculos de ópera. Pese embora os indiscutíveis méritos artísticos de uma e de outra, não é nelas que pode esperar-se encontrar manifestações do pensamento mais libertário e progressista.

Rossini não compôs óperas exaltando a “liberdade, igualdade e fraternidade”, mas não foi por ser um reaccionário ou um mercenário ao serviço das velhas estruturas opressivas, pois também não há marcas da Revolução Francesa nas óperas de Spontini, Isouard, Weber, Meyerbeer, Donizetti, Mercadante, Bellini ou Pacini compostas pela mesma altura. Seria tão anacrónico que Rossini tivesse celebrado os sans-culottes e a abolição dos privilégios da aristocracia e da Igreja, como se tivesse chegado à estreia de La Cenerentola de BMW.

No entanto, Rossini até foi autor de uma das mais invulgares óperas do século XIX: Il Viaggio à Reims, estreada a 19 Junho de 1825, em Paris, tem, excepcionalmente, um assunto de actualidade e alude a um monarca vivo, pois a acção decorre durante a coroação de Carlos X, que tivera lugar três semanas antes, em Reims. A ópera, que fora encomendada pelo próprio Carlos X, retrata as angústias e intrigas de um grupo de aristocratas, procedentes de vários pontos da Europa, que pretendia assistir à coroação do rei mas que fica retido numa estalagem e descobre que não há cavalos para os conduzir na etapa final até Reims.

Ao pioneirismo do assunto (por um lado, o facto de reportar-se a eventos acabados de ocorrer e, por outro, a audaciosa ausência de verdadeiro assunto) e do formato (híbrido entre ópera e cabaret), soma-se, segundo alguns críticos de hoje, a insolência de ridicularizar os aristocratas e a pompa da cerimónia de coroação (que nunca vemos, uma vez que a acção não sai da estalagem). O alegado carácter subversivo da ópera dificilmente terá sido notado pelo público de Paris, uma vez que foi cantada em italiano e apenas teve, por imposição de Rossini, quatro récitas.

Mas se dermos créditos a quem vê em Il Viaggio à Reims uma sátira mordaz da aristocracia, Rossini teria sido o compositor mais anti-establishment da história da ópera – pelo menos até ao aparecimento da dupla Brecht & Weill – o que tornaria particularmente injusta a escolha do seu nome, entre tantos compositores, para fazer o trabalho sujo de “apagar a revolução francesa reduzindo tudo à comédia de salão”.

[Final de “Il Viaggio a Reims”, de Rossini: homenagem ou sátira a Carlos X?]

A verdade é que o resto do século XIX não deu mais visibilidade à Revolução Francesa ou a outras revoluções de carácter igualitário. Verdi, que possuía fortes convicções políticas (liberais e anti-clericais), foi uma das figuras cimeiras da luta em prol da libertação da Itália do jugo austríaco e da unificação do país, foi eleito deputado (e, mais tarde, nomeado senador) e que se tornou num símbolo do Risorgimento, constituiu a principal excepção.

Os enredos das suas óperas tendem a ser rocambolescos, recheados de paixões assolapadas e vinganças maquiavélicas e envolvem realeza e nobreza de épocas remotas (a censura, que deu muitas dores de cabeça a Verdi, não permitia o tratamento de assuntos políticos da actualidade), mas o público italiano era capaz de transpor os eventos para a sua realidade e fazer leituras políticas.

Várias das suas obras têm um óbvio pendor patriótico, embora tenha também havido, sobretudo após a conclusão da unificação italiana e da mitificação do compositor, um afã excessivo em identificar, em óperas anteriores de Verdi, apelos à revolta e mensagens patrióticas que estavam muito longe das intenções do compositor e do libretista.

De qualquer modo, é legítimo ver em Don Carlos (1867) uma apologia da auto-determinação dos povos e um ataque à tirania e ao poder opressor da Igreja, encarnados por Filipe II e pelo Grande Inquisidor, respectivamente.

https://www.youtube.com/watch?v=5DI5HxwSwJU

[Don Carlos, de Verdi: Filipe II recebe o Grande Inquisidor]

Wagner podia ter sido o primeiro a transpor para a ópera as grandes convulsões sociais do seu tempo, uma vez que foi contagiado pela onda revolucionária que varreu a Europa em 1848. O então maestro da corte da Saxónia, em Dresden, abraçou os ideais socialistas, publicou artigos incitando o povo à revolta e tornou-se amigo do radical August Röckel e do anarquista Mikhail Bakunin, ao lado do qual lutou no levantamento de Maio de 1849, fazendo frente às tropas enviadas para esmagar a sublevação dos pretendiam impor ao Rei da Saxónia uma constituição democrática. O Levantamento de Maio não deu em nada, a ordem foi restabelecida e Wagner fugiu para a Suíça – passaria 12 anos exilado.

Wagner, Paris, 1861: A adesão a ideais socialistas e a participação no levantamento de Dresden obrigou o compositor ao exílio

As suas convicções revolucionárias dissiparam-se num ápice e o amor pelos oprimidos do mundo converteu-se novamente em amor por si mesmo. Quando conseguiu angariar o munificente apoio de Luís II da Baviera para os seus planos megalómanos, certamente já nem se lembraria de que em tempos clamara contra as monarquias. As suas óperas não deixam transparecer as convulsões de 1848-49, decorrem em ambientes de fantasia medieval e são habitadas por deuses, reis, cavaleiros, gigantes, dragões e anões – embora alguma crítica moderna mais imaginativa possa sentir-se tentada a ver nas forjas subterrâneas dos nibelungos uma denúncia da exploração do proletariado pelo capitalismo da Revolução Industrial.

Só com a ópera verista, na viragem dos séculos XIX-XX, se dá prioridade a dramas realistas (embora quase sempre na vertente história-de-faca-e-alguidar) com gente comum (camponeses, artistas de circo), mas esta “ópera plebeia” estava mais interessada nos crimes passionais do que em temas sociais (fome, exploração, injustiça). De qualquer modo, seria um dos veristas, Umberto Giordano, o primeiro compositor de renome a situar uma ópera na Revolução Francesa: Andrea Chénier (1896) tem sans-cullotes, cidadãos a fazer discursos patrióticos empolgantes, povo a protestar contra o preço do pão, tribunais revolucionários, A Marselhesa e até Robespierre numa aparição discreta.

Todavia, a intriga deixa pouco espaço para ideais revolucionários ou causas sociais, e o que prevalece são, mais uma vez, as intrigas passionais e, em particular, o tema dos amantes unidos por uma paixão tão forte que não vacila sequer perante a morte certa. Na verdade, Gérard, o antigo lacaio que se transformou em líder revolucionário, acaba por dar voz à desilusão com as revoluções, que acabam por desviar-se dos seus nobres princípios e que, sob a capa da justiça, geram uma nova tirania. De onde se conclui que uma ópera passada durante a Revolução Francesa não veicula necessariamente ideais revolucionários, assim como sob uma “comédia de salão” pode ocultar-se um ataque devastador ao status quo.

Foi preciso entrar no século XX para que surgissem óperas abertamente políticas. As mais célebres foram as que resultaram da colaboração entre Kurt Weill e Bertolt Brecht: a Ópera dos Três Vinténs (1928), Ascensão e Queda da Cidade de Mahoganny (1930) e o “bailado cantado” Os Sete Pecados Capitais (1933).

É claro que a ascensão do nazismo obrigou Brecht e Weill a procurar refúgio do outro lado do Atlântico, mas a tendência geral a que se assistiu nos ao longo do século XX foi a progressiva libertação da ópera dos espartilhos das convenções e dos interditos, sejam eles políticos, religiosos ou morais. Parte dessa libertação resultou de as sociedades se terem tornado mais abertas e tolerantes, mas não menos importante foi a radical mudança operada na economia da produção de uma ópera: esta deixou de ser uma actividade comercial cuja viabilidade dependia da receita de bilheteira e passou a ser subsidiada pelo Estado, que providencia o grosso das verbas necessárias ao funcionamento dos teatros de ópera, quer as salas estejam lotadas ou vazias. Por outro lado, também se alterou a fonte de rendimentos do compositor, que depende agora de bolsas de criação e encomendas vindas de instituições do Estado, fundações, teatros e orquestras.

Assim, o compositor deixou de ter de conformar-se ao gosto estético e ao juízo moral do público ou de temer a censura das autoridades – não há assunto nem abordagem que lhe esteja vedado, da histórica visita de Estado de Nixon à China, em 1972 (tratada por John Adams em Nixon in China, de 1982), à vida trágica de uma ex-coelhinha da Playboy que se casou com um milionário octogenário (tratada por Mark-Anthony Turnage em Anna Nicole, de 2011, baseada na vida real de Anna Nicole Smith), passando pela descoberta do amor, nos confins do Wyoming, entre dois cowboys rudes e pouco articulados (tratado por Charles Wuorinen em Brokeback Mountain, de 2014, baseada no conto homónimo de Annie Proulx).

Mas esta é uma situação muito recente na história da ópera e das artes em geral, pelo que não faz sentido julgar as escolhas dos criadores do passado como se também eles tivessem usufruído destas liberdades. Este afã justiceiro é produto da infeliz conjugação do desconhecimento e incompreensão do passado e da convicção de que se ocupa o pináculo da evolução ética. Estas Biancas Castafiores miram-se no espelho da História e riem-se de se acharem tão superiores aos que as antecederam, não lhes passando pela cabeça que também elas poderão vir a ser acusadas de crimes, injustiças, omissões, “conspirações de silêncio” e “apagões” pelas gerações futuras.