Índice

Índice

Em 2024 assinala-se a passagem de 500 anos sobre a morte de um dos mais célebres navegadores portugueses – Vasco da Gama, falecido a 24 de Dezembro de 1524 – e sobre o nascimento de quem deu o maior contributo para sua celebridade – Luís de Camões, nascido a 23 de Janeiro de 1524, se estiverem correctas as deduções que um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra publicitou no início deste ano (ver As pistas que Camões legou para os investigadores chegarem à sua data de nascimento).

Se a efeméride associada ao poeta teve direito à instituição de um comissariado para as Comemorações do V Centenário do Nascimento de Camões – mas que ainda não promoveu qualquer actividade nem sequer divulgou o programa das comemorações – não há sinais de que a efeméride associada ao navegador irá ser alvo de iniciativas oficiais. Para já, há a registar o meritório contributo da editora Desassossego, que reeditou a tradução portuguesa de The career and legend of Vasco da Gama (1997) de Sanjay Subrahmanyam (n.1961), historiador indiano com vasta e respeitada obra no domínio das interacções entre Europa e Ásia nos séculos XVI a XVIII, que tinha sido publicada por cá em 1998, por iniciativa da Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses, e que se encontrava esgotado há muito.

Heróico. Lendário. Incomparável

A edição de 2024 pela Desassossego utiliza a mesma tradução da edição de 1998 pela CNDP, da autoria de Pedro Miguel Catalão, e acrescenta-lhe um “prefácio exclusivo do autor”, intitulado “Vasco da Gama, 25 anos depois”. O “prefácio exclusivo” é breve e não traz acrescentos relevantes à obra; o que chama a atenção na nova edição é a grandiloquência do título e das proclamações na contracapa. Enquanto a edição de 1998 traduzia fielmente o título original – A carreira e a lenda de Vasco da Gama – a edição de 2024 faz de Vasco da Gama “o maior navegador de sempre”.

A capa de “Vasco da GAma: a carreira e a lenda do maior navegador de sempre”, de Sanjay Subrahmanyam, na reedição da Desassossego

O fervor encomiástico atinge o rubro na contracapa: “Nem Colombo nem Fernão de Magalhães se lhe comparam. Vasco da Gama foi o homem que fez o mundo passar da Idade Média para a Idade Moderna. Depois de muitas décadas a tentar chegar à Índia, após tentativas em que morreram milhares de portugueses e se perderam dezenas e navios, Vasco da Gama foi o navegador que fez o impossível: uniu, pela primeira vez na História, a Europa e a Ásia pelo mar. Circum-navegar África e o desconhecido foi heróico. Enfrentar as tempestades do Oceano Índico foi lendário. Liderar a mais longa viagem marítima de sempre foi incomparável. Mas descobrir a rota marítima para as Índias e, com isso, aceder às fabulosas riquezas do Oriente foi o que verdadeiramente mudou a História do mundo para sempre”.

Não andamos longe da visão altissonante, mitológica e patrioteira do Secretariado da Propaganda Nacional c.1940 (se este empregasse a linguagem dos “marqueteiros” do século XXI), ou dos discursos com que Marcelo Rebelo de Sousa costuma aspergir a diáspora portuguesa por ocasião das comemorações do dia 10 de Junho (ver introdução e capítulo “O país que se divorciou do mar (mas não da praia)” em O que não sabemos (e aquilo que julgamos saber) sobre a História da Humanidade nos oceanos) e colide frontalmente com a visão do navegador português que tem dominado a historiografia das últimas décadas e – o que é mais desconcertante – com a perspectiva do próprio Subrahmanyam.

Este deixa perfeitamente claro ter escrito o livro para dissipar a aura mítica urdida em torno de Vasco da Gama ao longo dos séculos e que fez dele “uma figura nacional inabalável, que executava com lealdade os projectos do seu monarca D. Manuel”, num “contraste simplista” com “o mercenário italiano Colombo, que avidamente se movimentou de patrono em patrono, acabando por encontrar a América; e o traidor português Magalhães, que aceitou o apoio espanhol para prosseguir as suas ambições pessoais […] para vir a morrer em circunstâncias desastrosas” (pg.14).

Subrahmanyam escrutina a construção da imagem de Gama como uma “espécie de ‘deus secular’, representativo da ideia de um super-homem prometeico, responsável pelo roubo do fogo da modernidade aos deuses”, uma lenda cuja criação “começou durante a sua vida e [na qual] o almirante teve participação […]. A orientação política de D. Manuel dentro do seu próprio reino, assim como a de Portugal na Europa, foi também responsável pela criação da lenda de Gama, que se foi construindo em competição […] com a de Colombo […]. Se Gama foi feito almirante em vida porque também Colombo recebera essa honra, Gama permaneceu, retrospectivamente, o tesouro-chave nacional português, exibido sempre que surgia a ocasião” (pg. 328).

O “rival” de Vasco da Gama: retrato de homem identificado por alguns autores como Cristóvão Colombo (1451-1506), por Sebastiano del Piombo, 1519

Para a construção do mito Vasco da Gama contribuíram figuras como Luís de Camões, com Os Lusíadas; Francisco Toscano, que (na década de 1620) estabeleceu paralelo entre Gama e Eneias; Júlio de Melo, que (na década de 1770) estabeleceu paralelo entre Gama e Afonso Henriques; José Agostinho Macedo com o poema épico Gama, em 1811; ou Fernando Pessoa com o poema Mensagem, de 1934 (Subrahmanyam, pg. 328-29).

O empenho continuado na promoção do mito Vasco da Gama explica que um inquérito realizado em 1988 para apurar quem era a personagem mais admirada da história portuguesa o colocasse em 1.º lugar, com 58.8% dos votos, à frente do infante D. Henrique, com 45.2% (pg. 329). Porém, a opinião dos portugueses já mudara drasticamente quando da eleição promovida em 2006 pelo programa televisivo Os Grandes Portugueses, que colocou no topo António de Oliveira Salazar e remeteu Gama para o 10.º lugar. Atendendo às mudanças sociológicas e comunicacionais ocorridas nas últimas duas décadas, é provável que uma reedição desta votação em 2024, além de conferir uma vitória bem mais folgada a Salazar, visse Gama descer ainda mais na classificação, ultrapassado não só por Cristiano Ronaldo (69.º na votação de 2006) e Ricardo Araújo Pereira (76.º na votação de 2006), mas também por Cristina Ferreira, Bruno Fernandes, João Félix, Windoh, Rita Pereira, Gustavo Santos, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e João Catarré.

Vasco da Gama por António Manuel da Fonseca, 1838

Vasco da Gama é GOAT?

As proclamações espaventosas sobre Gama em que este livro surge embrulhado, ao mesmo tempo que emanam um odor a bafio evocativo do Estado Novo, também podem ser vistas como espelhando o Zeitgeist do século XXI. Veja-se o conceito de “o maior navegador de sempre”: quem atribuiu a Gama esta distinção? Uma comissão de sábios? Uma eleição pelos pares? Uma votação aberta na Internet? Pouco importa, pois ela diz menos sobre Vasco da Gama do que sobre quem a profere e sobre o espaço comunicacional e mental em que vivemos. Este é dominado por duas tendências complementares: 1) a redução de toda a complexidade e subtileza da realidade a meros índices numéricos; 2) o culto da bazófia. A quantificação e as estatísticas deixaram de ser ferramentas para se tornarem fins em si mesmos; o valor dos indivíduos é aferido em função do número de “seguidores” e “likes” nas redes sociais; a vida pessoal é permanentemente escrutinada e mensurada por gadgets e apps que nos informam de quantos passos demos ao longo do dia e de como oscilou a nossa pressão arterial; a governação é guiada não por desígnios de longo prazo mas pela premência de fazer boa figura nos relatórios do Eurostat; as escolas labutam não por formar cidadãos instruídos mas por trepar nos rankings; os investigadores não pretendem melhorar a vida da humanidade mas maximizar o número de artigos publicados e o número de citações nas revistas científicas; e o sonho de cada um de nós é ser aclamado como “The Greatest Of All Time” na sua área, seja esta o futebol, a confecção de pão-de-ló ou a construção de modelos de navios quinhentistas em paus de fósforo.

Se a discussão sobre quem foi “o maior jogador de futebol de sempre” é, inevitavelmente, estulta e inconclusiva, ao menos nesta podem esgrimir-se métricas objectivas, como o número total de golos marcados, ou a média de golos marcados por jogo disputado, ou o número de galardões e troféus conquistados, eventualmente introduzindo factores de ponderação consoante os jogos digam respeito a campeonatos nacionais, a torneios continentais ou a campeonatos mundiais. No caso dos navegadores, que métricas deverão ser usadas? Quilómetros percorridos? Quilómetros percorridos em mares desconhecidos? Número de dias de viagem sem avistar terra? Número de ocorrências do seu nome na toponímia? Área dos territórios baptizados com o seu nome?

É legítimo argumentar que a descoberta da América por Colombo é deslustrada por o genovês não só a ter cometido por engano, como, apesar de ter regressado por mais três vezes ao Novo Mundo, ter sustentado até à morte a obtusa convicção de que a América seria o extremo oriental da Ásia. Poderão também invocar-se os indícios – uns mais sólidos, outros mais especulativos – que sugerem que outros europeus terão chegado a terras americanas antes de Colombo (ver capítulos “Descoberta da América”, “Descoberta do Canadá” e “Descoberta do Brasil” em Quem anda a falsificar a História de Portugal?). Porém, seria mesquinho recorrer a tais argumentos com o fito de rebaixar a figura de Colombo numa inane disputa com Vasco da Gama.

Chegada de Vasco da Gama a Calecut, em 1498, por Roque Gameiro, c.1900

É verdade que algumas personalidades conquistaram uma fama histórica e uma imortalidade toponímica bem superiores aos seus modestos feitos de navegação – o caso mais flagrante foi Amerigo Vespucci, que inscreveu o seu nome na história (e na designação de um continente) devido à conjugação de sorte, fanfarronice e um invulgar talento para a autopromoção e para a hipérbole (ver capítulo “Terras que os antigos não conheciam” em De Ptolemeu ao Google Earth: Como os mapas reflectem e moldam a percepção do mundo). Por outro lado, o Ocidente não costuma dar o devido mérito às sete viagens da “Frota do Tesouro” chinesa, capitaneadas por Zheng He e realizadas entre 1405 e 1433, que, partindo do norte da China, terão percorrido boa parte do litoral da Ásia e chegado ao Golfo Pérsico, ao Mar Vermelho e à África Oriental. E temos também as navegações dos povos austronésios, realizadas a bordo de embarcações frágeis, rudimentares e minúsculas e desprovidas de quaisquer instrumentos de auxílio à orientação, e que cruzaram longas extensões dos Oceanos Pacífico e Índico muito antes de fenícios, gregos e romanos terem ousado sair do Mediterrâneo, mas de que apenas existem provas indirectas e cujos protagonistas estão condenados ao anonimato, por a sua cultura não possuir um sistema de escrita (ver capítulos “De Madagáscar ao Peru” e “Os heróis do mar que ninguém canta”, em O que não sabemos (e aquilo que julgamos saber) sobre a História da Humanidade nos oceanos). Todavia, Vasco da Gama não faz parte dos injustiçados: nunca deixou de ser reconhecido internacionalmente como figura histórica de relevo e até foi convertido em tema de algumas obras musicais do século XIX (assunto que Subrahmanyam aborda no livro e que será retomado num próximo artigo).

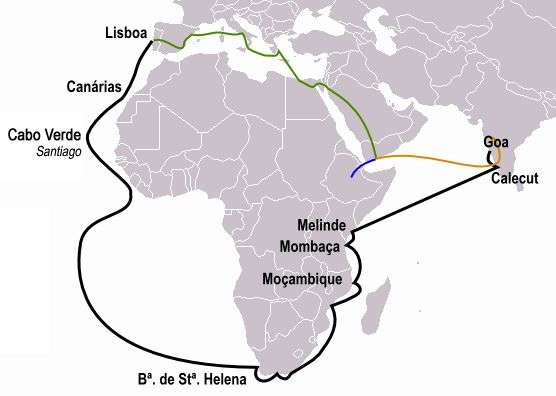

Primeira viagem à Índia de Vasco da Gama (a negro), viagens de Pêro da Covilhã (verde + laranja) e Afonso de Paiva (verde + azul)

Unindo a Europa e a Ásia por mar

O texto da contracapa confere a Vasco da Gama uma profusão de superlativos absolutos e primazias que hoje só costumam ver-se nas biografias oficiais de Kim Jong-un e dos seus dois augustos antecessores. Além de o enaltecer, por duas vezes, como “o maior navegador de sempre” e de afirmar que “verdadeiramente mudou a História do mundo para sempre”, o texto também sustenta que Gama liderou “a mais longa viagem marítima de sempre”, quando seria mais rigoroso escrever que se tratou da mais longa viagem marítima realizada até àquela data.

Se pode aceitar-se que Vasco da Gama foi quem “uniu, pela primeira vez na História, a Europa e a Ásia pelo mar”, não é verdade, como afirma o texto, que este feito ocorreu “depois de muitas décadas a tentar chegar à Índia, após tentativas em que morreram milhares de portugueses e se perderam dezenas e navios”. Nenhuma das outras expedições anteriores promovidas pela coroa portuguesa pretendera chegar à Índia, o seu propósito era ir desbravando e cartografando a costa ocidental de África, num processo paciente, metódico e iterativo, que produziu, em 1488, um resultado decisivo, quando a dobragem do cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias permitiu confirmar que o continente africano não se estendia até ao Polo Sul e era possível contorná-lo e entrar no Oceano Índico.

Os “cafres do Cabo da Boa Esperança”, segundo o Códice Casanatense (c.1540)

A expedição capitaneada por Gama foi a primeira a receber a incumbência de chegar à Índia e não teria sido possível sem os conhecimentos e experiências coligidos pelas expedições anteriores. Gama não triunfou onde os outros falharam, foi encarregado de rematar um projecto para o qual muitos tinham contribuído ao longo de décadas.

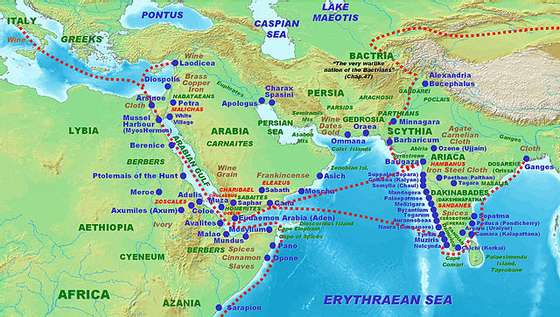

Para mais, até a afirmação de que Gama foi quem “uniu, pela primeira vez na História, a Europa e a Ásia pelo mar” é susceptível de contestação. Existiu um comércio florescente entre a Europa mediterrânica e a Índia desde os tempos da República Romana, primeiro através de caravanas de mercadores árabes que serpenteavam pelo Médio Oriente e, após a conquista da Egipto por Júlio César (e, mais consolidadamente, por Augusto, em 30 a.C.), através de navios romanos que zarpavam de Myos Hormos, um porto na costa egípcia do Mar Vermelho – uma média de 120 navios por ano, durante o reinado de Augusto. O volume de mercadorias transportado por esta via marítima suplantou rapidamente o das rotas terrestres (a ponto de estas terem definhado quase por completo) e permitiu aos romanos dispensar a intermediação árabe. Boa parte deste comércio dizia respeito a especiarias – em que dominava a pimenta-preta, muito apreciada pelos romanos – mas também incluía sedas e artigos de luxo (ver capítulo “Pimenta-preta” em Pimenta, canela e noz-moscada: Como os prazeres da mesa moldaram a história pt. 1). Tão intenso era este comércio que, em 77 d.C., Plínio o Velho se exasperava pelas quantidades colossais de ouro e a prata do Império Romano dissipadas na aquisição de mercadorias orientais; barafustava contra o declínio dos valores numa sociedade devotada ao consumismo de artigos de luxo e a um estilo de vida hedónico e dissipador; e rotulava a Índia de “sorvedouro de ouro do mundo” (ver introdução a A todo o vapor: A história da globalização que permitiu ao Ocidente dominar o mundo).

Principais rotas do comércio indo-romano, segundo o Períplos tes Erythras Thalásses (ou Periplum Maris Erythraei), um documento greco-romano do século I d.C.

Uma rede comercial policêntrica e multiétnica

O declínio do Império Romano – quiçá apressado por este ter dissipado em especiarias e seda o ouro e a prata que poderiam ter sido aplicados em robustecer as legiões e subornar as tribos hostis na periferia do Império – não significou o fim do comércio entre a Europa e a Índia através do Oceano Índico. A expansão da fé islâmica e dos povos árabes veio dar um novo cunho ao comércio no Índico, sendo assumido por alguns historiadores que este se tornou num “lago muçulmano” (por analogia com o epíteto de “lago romano” em tempos atribuído ao Mediterrâneo). Subrahmanyam diverge desta perspectiva, defendendo que “a história do comércio no Oceano Índico nos séculos que se seguiram a 750 d.C. é demasiado complexa para caber no espartilho que que lhe tem sido imposto na literatura. Estamos a lidar com uma rede política e comercial policêntrica na sua organização […] Existiam outros grupos de mercadores asiáticos não muçulmanos que participavam também em larga escala neste comércio – ditando frequentemente, em parte ou na sua totalidade, as suas próprias condições. Estes incluíam vaniyas guzarates, chettis telingas ou tâmiles, cristãos sírios do Sudoeste da Índia, chineses de Fukien e províncias vizinhas” (pg.99-100), bem como malaios e indonésios e até judeus.

Navio javanês para viagens de longo curso, relevo do século VIII-IX no templo de Borobudur, em Java

Por outro lado, apesar de se ter assistido “ao longo das costas do Índico a uma expansão de uma série de ‘formas’ do Islão e a uma crescente presença de comunidades mercantis muçulmanas na África Oriental, na Índia e no Sudeste Asiático”, nada indica que todas estas comunidades “viviam intimamente ligadas pelos laços de um mesmo sistema social e económico” (pg.100-01).

Independentemente do grau de coesão e cooperação entre os comerciantes e marinheiros muçulmanos que operavam no Índico, o que é indubitável é que este estava longe de ser “um mar nunca dantes navegado” (ver capítulo “Ainda além da Taprobana: A expansão portuguesa” em O que não sabemos (e aquilo que julgamos saber) sobre a História da Humanidade nos oceanos).

Réplica moderna de um dos navios javaneses representados nos relevos de Borobudur

Na verdade, o único troço da viagem de Gama que pode ser visto como sulcando águas “virgens” corresponde aos cerca de 3000 km que medeiam entre a foz do Rio Great Fish (33º 29’ S 27’07 E) e Quelimane (17 52’ S 36 53 E). Isto porque, em 1488, Bartolomeu Dias, após dobrar o extremo sul do continente africano, prosseguira ao longo da costa para este por mais um milhar de quilómetros, até à foz do Rio Great Fish (que baptizou como Rio do Infante); as correntes contrárias e o crescente descontentamento da tripulação forçaram Dias a empreender a viagem de regresso, não sem antes ter erguido um padrão (o Padrão de São Gregório) no promontório de Kwaaihoek (33º 43’ S 26 37’ E), junto à foz do Rio Boesmans e da actual cidade de Boknesstrand, na África do Sul.

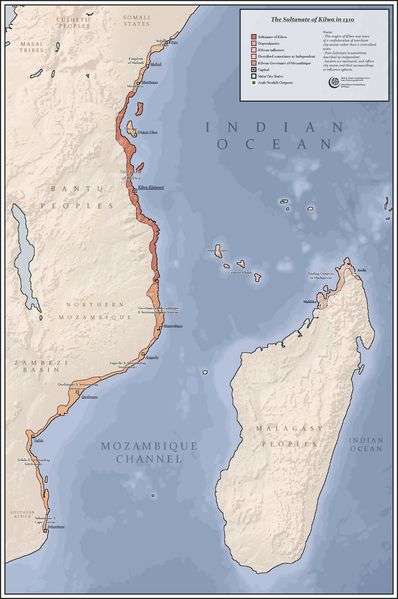

Vasco da Gama passou por este padrão a 16 de Dezembro de 1497 e, seguindo a costa para este e nordeste, chegou em Janeiro à embocadura de um curso de água (que seria então um braço do Rio Zambeze, não um “afluente”, como se escreve na pg. 97) a que deu o nome de Rio dos Bons Sinais. O nome justificava-se por a expedição ter encontrado, pela primeira vez, embarcações à vela, gentes que compreendiam o árabe e outros indícios da rede de comércio do Índico – na verdade, uma vintena de quilómetros a montante da foz do Rio dos Bons Sinais situava-se Quelimane, cidade fundada por mercadores islâmicos do Sultanato de Kilwa (Quíloa, para os portugueses) e que era um importante entreposto de escravos. Percebendo estar no bom caminho, Gama prosseguiu viagem para nordeste ao longo da costa, com o fito de encontrar um piloto que o levasse até à Índia – que viria a recrutar em Mombaça, um dos principais portos da África Oriental – pois estava ciente de que o Índico, um enigma para os europeus, não tinha segredos para os povos que habitavam o seu litoral.

O facto objectivo de apenas uma parte da viagem de Gama ter sido efectuada no desconhecido não apouca a sua proeza, apenas a enquadra numa realidade que o fervor patriótico do autor do texto da contracapa faz por ignorar.

Sultanato de Kilwa (castanho-avermelhado) e territórios vassalos ou compreendidos na sua área de influência (castanho claro e tracejados), c.1310. Note-se que o poder de Kilwa se estendia até Inhambane (23º 51’ S 35º 23’ E), no sul de Moçambique

Vasco da Gama, pioneiro da globalização?

É consensual que “descobrir a rota marítima para as Índias” mudou a História do mundo para sempre”, mas o texto da contracapa volta a sair dos eixos quando afirma que “a viagem de Vasco da Gama foi um choque comercial, uma revolução religiosa, um terramoto cultural. Sem o saber, ele foi o primeiro homem a sair da Idade Média e a entrar na Idade Moderna”. Esta proclamação, contradiz, mais uma vez, as intenções de Subrahmanyam, que afirma pretender, com o seu livro, desfazer “o mito dourado” de que “Portugal estava na origem da ‘globalização’ e da abertura da economia mundial ao comércio livre” e argumenta que “o empreendimento ultramarino português era confuso, complexo e marcado por contradições políticas e ideológicas internas […] [e] que os projectos de expansão ultramarina estavam longe de ser unânimes” (pg. 14).

Sem dúvida que a abertura da rota marítima pelo Cabo da Boa Esperança deu a Lisboa um papel preponderante no comércio com o Oriente e, simultaneamente, vibrou rude golpe no poderio de Veneza, que até então fora a principal porta de entrada das mercadorias orientais na Europa. Por outro lado, também veio perturbar a rede de comércio que se consolidara no Índico ao longo de séculos, de que Subrahmanyam oferece uma detalhada perspectiva no capítulo “O Oceano Índico ocidental: Uma digressão” (pg. 99-114). Embora, como já se mencionou, esta rede fosse policêntrica e não existisse uma potência a controlá-la, tal não significa que fosse desprovida de regras e imperasse a anarquia ou a lei do mais forte. Subrahmanyam cita Abd al-Razzaq, um enviado [do império] timúrida a Calecut na década de 1440, que dá conta de que, embora fosse “uma cidade de infiéis”, a comunidade muçulmana estava bem protegida e dispunha de liberdade de culto e de comércio: “naquela cidade, a segurança e a justiça são tais que existem ricos mercadores que cruzam os mares para que aí levem muito produtos […] Se efectuam uma venda, um quarenta avos é destinado a esmolas; para além disso não lhes são cobrados mais direitos […] Seja qual for a proveniência e destino de um navio, este, se aí atracar, é tratado como qualquer outro navio e não é sujeito ao pagamento de mais ou menos direitos” (pg. 106-07).

Calecut (Kozhikodze para os indianos) no atlas Civitates orbis terrarum (1572), da autoria do geógrafo Georg Braun e do cartógrafo e artista Frans Hogenberg

E prossegue Subrahmanyam: “A identidade religiosa desempenhava algum papel na determinação da natureza das solidariedades e das redes [comerciais], mas não constituía de modo algum o único factor a ter em consideração […] O Islão não constituía, no Oceano Índico, uma força congregadora que inteiramente determinasse estratégias comerciais ou políticas. Outras rivalidades e tentativas de construção de esferas de influência atravessavam as linhas de solidariedade mais ostensivas, exibindo também aos olhos dos portugueses falhas que estes podiam explorar” (pg. 111). A Ásia não era um continente paradisíaco em que todos os povos viviam em harmonia, mas a maior parte dos conflitos tinham lugar em terra, o que tem levado alguns historiadores a sugerir que o que os portugueses trouxeram para o Índico foi “o uso sistemático da violência no mar”. Porém, lembra Subrahmanyam, antes da viagem de Gama, não só há registos de conflitos navais localizados entre potências rivais no Índico, como a pirataria e o corso também tinham forte expressão em certas áreas, pelo que conclui que “o que se apresentava como fundamentalmente novo na presença portuguesa no Oceano Índico não era, assim, o facto do uso da força no mar: era o grau de habilidade com que o faziam, praticando-o num espaço marítimo tão vasto […] e o esforço relativamente sistemático levado a cabo nesta esfera” (ver capítulo “Os bullies do Índico” em O que não sabemos (e aquilo que julgamos saber) sobre a História da Humanidade nos oceanos). “Grau de habilidade” é uma expressão ambígua, para não dizer enganadora: a principal razão para o domínio português no Índico no início do século XVI foi a superioridade da sua artilharia naval e dos seus artilheiros e a ausência de inibições no seu uso.

Vasco da Gama perante o samorim de Calecut, por Veloso Salgado, 1898

“Uma forma particular de comércio hostil”

Até há poucas décadas, a descoberta do caminho marítimo para a Índia e a posição dominante conquistada por Portugal na navegação entre a Europa e o Oriente foi vista como um benefício para os intercâmbios comerciais e culturais entre diferentes regiões do mundo e, no cômputo geral, como um progresso civilizacional. Na realidade, o que os portugueses fizeram foi intrometerem-se à força num cenário de relações comerciais consolidadas, estáveis, regradas e urbanas e a conquista de quota do mercado que lograram não resultou de apresentarem propostas mais vantajosas ou de possuírem um excepcional talento negocial ou superior tecnologia logística, mas de empregarem a coerção e a violência, se necessário de forma implacável. Subrahmanyam deixa-o claro ao descrever os primeiros anos da actuação portuguesa na Índia como “uma forma particular de comércio hostil com base em reféns”, uma prática iniciada por Vasco da Gama e prosseguida por Pedro Álvares Cabral, a quem foi confiado o comando da Segunda Armada da Índia, que zarpou de Lisboa em 1500.

Em Calecut, Pedro Álvares Cabral deu mostras de escassas aptidões diplomáticas: tendo obtido do samorim local a garantia de que os portugueses teriam prioridade na obtenção de carregamentos de especiarias, quando foi informado da partida de um navio de um mercador muçulmano com destino a Jiddah, assumiu que este procedimento infringia o acordado estabelecido com o samorim e ordenou o apresamento do navio. Os mercadores muçulmanos de Calecut retaliaram atacando a feitoria portuguesa e matando meia centena de portugueses. Cabral deu 24 horas ao samorim de Calecut para apresentar explicações e um pedido de desculpas e quando este não se materializou, procedeu ao apresamento de uma dúzia de navios de grandes dimensões que se encontravam no porto e, após apropriar-se dos seus carregamentos e massacrar os seus tripulantes (cerca de seis centenas), incendiou os navios e bombardeou a cidade, causando quatro ou cinco centenas de mortos.

João da Nova, que comandou a Terceira Armada da Índia, que zarpou de Lisboa em 1501, não revelou mais tacto do que Cabral: a sua primeira iniciativa em águas indianas foi apresar e incendiar dois navios carregados de especiarias procedentes de Calecut; em seguida “fez afundar três navios que se encontravam no porto” desta cidade; capturou outro navio procedente de Calecut (e que pertenceria ao samorim) e, após transferir a carga de valor, deitou fogo ao navio com a tripulação a bordo, “à vista de Calecut”, presume-se que para servir de exemplo (só escapou com vida o piloto, que terá sido levado para Lisboa).

Vasco da Gama regressou à Índia na chefia da Quarta Armada, que zarpou de Lisboa a 12 de Fevereiro 1502. Fê-lo na qualidade de “Almirante dos Mares da Arábia, Pérsia, Índia e de todo o Oriente”, título conferido por Manuel I duas semanas antes da partida.

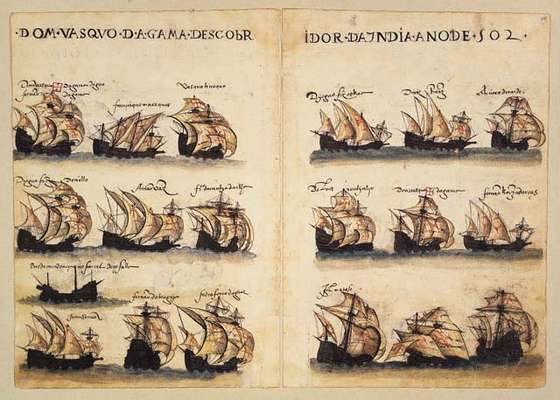

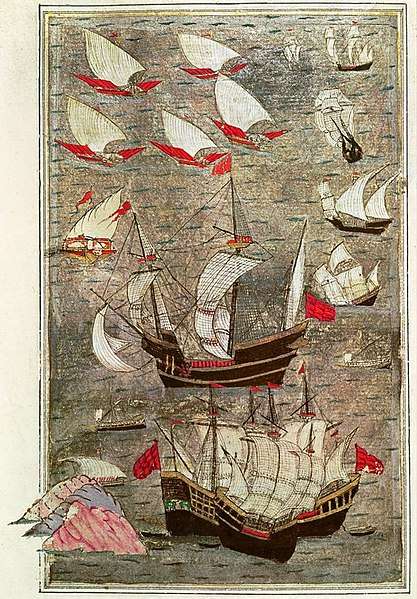

A Quarta Armada da Índia, segundo o Livro de Lisuarte de Abreu (c.1565), que compila imagens dos navios das Armadas da Índia entre 1497 e 1563

Chegado à Índia, a primeira preocupação de Gama não foi negociar carregamentos de especiarias mas interceptar a navegação árabe entre a Índia e o Mar Vermelho. Um dos navios interceptados, a 29 de Setembro de 1502, foi o Miri, um navio de grande dimensões que transportava cerca de 300 peregrinos que se dirigiam a Meca, ou dela retornavam (as fontes divergem neste aspecto), e uma dúzia de abastados mercadores de Calecut. O Miri não ofereceu resistência aos portugueses e al-Faqui, um dos mercadores mais ricos (e que, segundo algumas fontes, seria o proprietário do Miri), fez várias propostas a Gama, tentando garantir a integridade do navio e dos seus passageiros e tripulantes a troco de generosas recompensas materiais, em que se incluía um tratamento preferencial no fornecimento de carregamentos de especiarias. Gama rejeitou todas as propostas e, a 3 de Outubro, após ter “aliviado” o Miri de parte da carga, ordenou que lhe fosse ateado fogo. Os passageiros e tripulantes, estarrecidos, conseguiram apagar os focos de incêndio e ofereceram todos os bens materiais que levavam consigo e prometeram pagar generosos resgates em troca da preservação das suas vias, mas Gama mostrou uma intransigência que mereceu a reprovação de Tomé Lopes, a fonte mais detalhada e fidedigna deste macabro episódio, e de outros cronistas portugueses, e ordenou que se metesse ao fundo o Miri. Seguiu-se uma feroz e longa refrega, em que os tripulantes e passageiros do Miri, em desespero, tentaram abordar um dos navios portugueses, de forma a que os outros refreassem os seus disparos, por recearem atingir os compatriotas. Os portugueses acabaram por repelir o ataque e, após várias peripécias, conseguiram incendiar o Miri, que se afundou, numa lenta agonia, sob a vigilância da armada de Gama, que enviou escaleres para liquidar os que não se tinham afogado ou perecido nas chamas. Comprovando que este acto fora premeditado, Gama enviou ao samorim de Calecut uma carta, pela mão do único tripulante da Miri que poupara, em que lhe dava conta do destino do navio e justificava a sua actuação como uma represália pelo ataque à feitoria portuguesa de Calecut quando da viagem de Pedro Álvares Cabral (Subrahmanyam, pg. 195-200).

A actuação da Segunda, Terceira e Quarta Armadas da Índia sugere que os portugueses se aperceberam rapidamente de que seria difícil assumir o controlo do comércio de especiarias no Índico se seguissem as regras e convenções em vigor. O intuito das primeiras Armadas da Índia parece ter sido instaurar um clima de terror, beneficiando da superioridade da sua artilharia naval e da fragmentação do poder naquele vasto espaço. Subrahmanyam não o menciona, mas 1502 foi também o ano em que os portugueses instituíram no Índico o sistema dos “cartazes”: todos os navios que sulcavam aquele oceano estavam obrigados a licenciar-se junto das autoridades portuguesas, que lhes forneciam um “cartaz” (salvo-conduto) em troca de um determinado pagamento ou de uma percentagem (geralmente 20%) dos lucros; os navios interceptados pelos portugueses que não estivessem munidos de “cartaz” ficavam sujeitos a apresamento da carga ou do navio e até a serem afundados (ver capítulo “Os bullies do Índico” em O que não sabemos (e aquilo que julgamos saber) sobre a História da Humanidade nos oceanos).

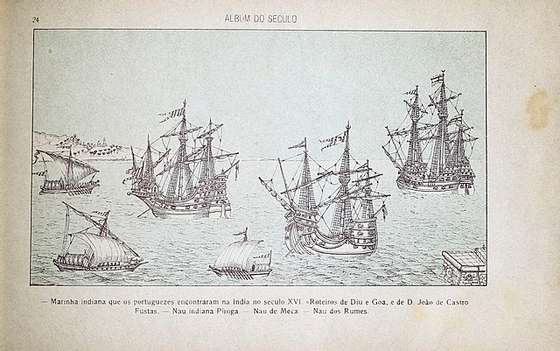

Alguns dos tipos de navios que os portugueses encontraram no Índico no século XVI

É sabido que a Coroa portuguesa amealhou extraordinárias quantias com o comércio das especiarias – resta saber quais seriam as receitas mais relevantes para a Coroa, se as provenientes da venda na Europa das especiarias adquiridas pelos portugueses nos mercados do Oriente, se as provenientes do pagamento do sistema de “cartazes” pelos numerosos mercadores árabes, indianos, malaios e indonésios que operavam no Índico. Os portugueses gostam de imaginar-se como o Sr. Oliveira da Figueira dos livros de Tintin – videirinho, finório, tagarela, simpático, atrevido e desenrascado – mas o seu padrão de actuação no Índico no início do século XVI parece ter estado mais próximo de Al Capone.

A nau Flor de la Mar, construída em 1502, fez parte da frota comandada por Afonso de Albuquerque que tomou Malaca; naufragou junto a Samatra em Novembro de 1511, quando regressava desta missão, carregada com as riquezas pilhadas em Malaca

Aqueles reis que foram dilatando a fé e o Império

Um assunto central no livro de Subrahmanyam é a permanente tensão entre os portugueses mais idealistas, que viam a empresa das Índias como uma missão de cariz essencialmente espiritual, e os mais pragmáticos, que viam a exploração e as conquistas no Índico como um meio de amealhar fortuna.

O rei Manuel I terá feito parte dos primeiros e “continuou, até à sua morte em Dezembro de 1521, a acarinhar algumas noções místicas em relação ao seu império asiático e, de um modo geral, a conceber uma ideia da expansão portuguesa demasiado grandiosa para a magreza dos recursos portugueses. […] Via […] no âmbito da matriz da sua visão milenarista, a possibilidade de destruir Meca e com ela ‘a malvada seita de Mafamede’” (pg. 262-63).

Manuel I de Portugal em 1495, ano em que ascendeu ao trono

Nos últimos meses de vida, Manuel I escreveu uma carta ao papa Leão X dando conta do projecto “da união dos cristianismos orientais e ocidentais e da “iminente destruição de Meca (e o túmulo de Maomé nessa cidade!)”. Como se estes projectos megalómanos não lhe bastassem, em Março de 1521 Manuel I encarregou Martim Afonso de Melo Coutinho de construir uma fortaleza na China, no que julgava ser o primeiro passo para também tomar conta do Império do Meio – subestimava grosseiramente o poder da China, cujos navios e soldados infligiram uma pesada derrota a Melo Coutinho (pg. 263).

A perspectiva de Manuel I tinha afinidades com a do “grande rival” de Gama na hipotética disputa pelo título de “maior navegador de sempre”, Cristóvão Colombo, uma vez que a principal motivação deste para alcançar a Ásia navegando para ocidente era estabelecer uma profícua relação comercial com aquele continente, cujos lucros, na sua perspectiva, permitiriam financiar uma Guerra Santa e libertar Jerusalém do domínio islâmico, o que proporcionaria a Segunda Vinda de Cristo (ver capítulo “Colombo, pioneiro da ciência?” em Irene Vallejo: A sabedoria clássica, diluída e açucarada). Como é sabido, em 1484, João II de Portugal rejeitou a proposta de Colombo, ou por os seus “conselheiros científicos” o terem advertido (correctamente) de que os cálculos do genovês subestimavam grosseiramente a circunferência terrestre e, logo, também a distância entre a Europa e a Ásia, ou por ter um espírito pragmático e não partilhar dos fervores milenaristas e da visão messiânica de Colombo. Se o rei no trono de Portugal em 1484 fosse Manuel I (então apenas com 15 anos), talvez tivesse acolhido entusiasticamente o projecto messiânico de Colombo.

Manuel I ou estava muito mal informado sobre a Ásia ou processava selectivamente e deformava as informações que recebia de forma a encaixarem nos seus delírios messiânicos. O poderoso reino cristão do Preste João que supostamente existiria nos confins da Ásia e que seria um precioso aliado na luta contra o Islão nunca foi encontrado e aquilo que Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva, os espiões enviados por terra por João II, em 1487, conseguiram encontrar de mais aproximado ao mitológico Preste João foi o reino cristão da Etiópia, que não só ocupava uma área modesta e nada tinha de poderoso, como estava a ser ameaçado pela expansão do poder islâmico na África Oriental; pior ainda, os teólogos portugueses até tinham sérias reservas quanto ao cristianismo dos etíopes, “que lhes parecia excessivamente contaminado pelo judaísmo” (pg. 262).

O atlas Theatrum orbis terrarum (1573), de Abraham Ortelius, atribuía ao mítico Reino de Preste João (Presbiteri Johannis, sive Abissionorum Imperii), delimitado a amarelo, uma extensão que abarcava ¼ do continente africano

Também os numerosos templos, estátuas e sacerdotes “cristãos” reportados pelos primeiros portugueses a desembarcarem na Índia se revelaram mera ilusão ou “wishful thinking” – “convencidos que estavam de se encontrarem na terra de uma espécie de cristãos ‘desviados’, qualquer coisa que não se apresentasse explicitamente muçulmana era vista residualmente como cristã” (pg. 133).

Segundo Subrahmanyam, “Vasco da Gama não se contava entre os que partilhavam” da visão de Manuel I, grupo que tinha como figuras proeminentes Duarte Galvão, Martinho de Castelo-Branco, Duarte Pacheco Pereira e Afonso de Albuquerque. Enquanto estes propunham ambiciosos planos de expansão do poderio português no Índico e na Ásia continental, Vasco da Gama defendia, pragmaticamente, que a presença portuguesa deveria ser mais ligeira e racional e “era, completamente, a favor do comércio e do lucro da nobreza e dos capitães que se deslocavam à Índia, mostrando-se bem menos entusiástico em relação ao capitalismo monárquico de D. Manuel” (pg. 216).

Estas diferentes perspectivas do que deveria ser o Império Português levaram a constantes choques, intrigas, avanços e recuos e desperdício de recursos humanos e materiais – e também não seria Manuel I a definir um rumo, pois apesar de ter uma propensão messiânica e imperialista, as suas iniciativas políticas eram “inconstantes, mesmo francamente medíocres” (pg. 242). E à medida que a disposição de Manuel I oscilava, também o equilíbrio de poderes dentro da corte se alterava, gerando um torvelinho de invejas, ressabiamentos, recriminações e ódios pessoais, que se repercutia nas possessões portuguesas no Índico, com o inevitável desfasamento decorrente da lentidão das comunicações, mas em nada atenuado pela distância.

Ganância, rivalidades e quezílias

A maior parte dos portugueses na Ásia eram pragmáticos e avessos às concepções místico-imperialistas: para eles, “o sabor messiânico da empresa de destruição do Egipto e da recuperação de Jerusalém (assim como a aliança com o Preste João) não fazia muito sentido” (pg. 242) e sentiam-se ameaçados pelo pendor centralizador inerente à corrente místico-imperialista, uma vez que mais poder e controlo para Coroa significava menor margem de manobra para os empreendimentos de comércio e corso dos particulares. A maioria dos fidalgos que rumavam a Oriente não estavam interessados na dilatação da fé e do império, pretendiam tão só enriquecer o mais rapidamente possível.

É paradigmática desta atitude o comportamento de Vicente Sodré. Este era tio materno de Vasco da Gama e fazia parte da rede de familiares de Vasco da Gama a quem foram confiadas posições de chefia na Segunda Armada da Índia: Brás Sodré (irmão de Vicente), Estêvão da Gama (primo de Vasco da Gama), Álvaro de Ataíde (cunhado de Vasco da Gama) e Lopo Mendes de Vasconcelos (futuro cunhado de Vasco da Gama) – segundo Subrahmanyam, Gama “transformou a frota de 1502 num assunto de família […] O consórcio Gama-Sodré dominavam, assim, totalmente a frota” (pg. 184). Quando a Segunda Armada da Índia rumou a Lisboa, em Fevereiro de 1503, Gama deixou no Índico uma esquadra de seis navios comandada por Vicente Sodré com a missão de zelar pelas conquistas e pelas alianças portuguesas na Índia. Porém, apesar das informações que receberam a dar conta de que o samorim de Calecut se preparava para atacar o rajá de Cochim, um aliado a quem os portugueses tinham garantido protecção, os irmãos Vicente e Brás Sodré deixaram-se seduzir pela lucrativa perspectiva de pilhar navios muçulmanos no Mar da Arábia e deixaram a costa indiana desguarnecida.

Fortaleza portuguesa na Ilha de Santa Cruz, em Cochim (Kochi, para os indianos), segundo o Livro das plantas das fortalezas, cidades e povoações do Estado da Índia Oriental (c.1620-40)

A esquadra dos Sodrés apresou cinco navios, tendo os irmãos Vicente e Brás reclamado para si uma quota desproporcionada da pilhagem, o que aumentou ainda mais as tensões entre os portugueses. Os Sodrés acabaram por ter um destino à medida da sua cupidez, irresponsabilidade e sobranceria: tendo ancorado junto às ilhas Khuriya Muriya, perto da costa de Oman, ignoraram os avisos dos locais sobre uma tempestade que se aproximava e acabaram por naufragar – Vicente Sodré morreu afogado e Brás Sodré sucumbiu pouco depois em circunstâncias não esclarecidas.

Bem reveladora do espírito de muitos dos portugueses que demandavam as Índias é a alcunha atribuída a João Gomes, a quem Diogo Lopes de Sequeira (governador da Índia entre 1518 e 1522) confiou a missão de erguer uma fortaleza nas Ilhas Maldivas: “Cheira-Dinheiro”. Por outro lado, as atribulações por que passou Diogo Lopes de Sequeira após o termo do seu mandato na Índia exemplificam a natureza errática e caprichosa da política portuguesa para o Oriente.

Sequeira, que era “discípulo” de Afonso de Albuquerque e membro proeminente da facção “messiânico-imperialista”, regressou em 1522 a Lisboa, onde João III acabara de suceder a Manuel I, com a consequente reversão das políticas.

João III de Portugal, numa cópia, atribuída a Cristóvão Lopes (c.1516-1594), de um retrato executado em 1552 pelo flamengo Anthonis Mor (c.1517-1577)

Não tardou que Sequeira fosse acusado de “transgressões financeiras” no exercício do cargo de governador e visse confiscados os seus bens pessoais pelo inquiridor Fernão de Álvares de Almeida – que, talvez não por acaso, tinha relações familiares e clientelares com dois fidalgos com quem Sequeira tinha graves desaguisados. Acossado, Sequeira retirou-se para a sua propriedade no Alandroal, mas foi seguido por um agente da Coroa que o acusou de, durante o seu mandato na Índia, se ter locupletado com uma fortuna estimada em 150.000 cruzados. Perante esta perseguição pela administração do novo monarca, Sequeira buscou apoio em Espanha: encontrou-se em Tomar com o embaixador espanhol, a quem se queixou dos “agravos que sofrera às mãos de D. João III desde que regressara da Índia e sublinhou quão útil se podia revelar aos Habsburgos enquanto conhecedor, sem paralelo, do comércio das especiarias e das rotas de navegação para a Índia”.

Se muitos fidalgos favorecidos por Manuel I caíram em desgraça quando João III subiu ao trono (entre eles Duarte Pacheco Pereira), Vasco da Gama, que, após regressar da segunda viagem à Índia, vivia retirado no Alentejo, voltou a gozar dos favores régios e foi-lhe confiada a chefia de uma armada de 17 navios que, em Abril de 1524, zarpou de Lisboa para a Índia, onde substitui nas funções de governador Duarte de Meneses, que tinha fama de incompetente e corrupto.

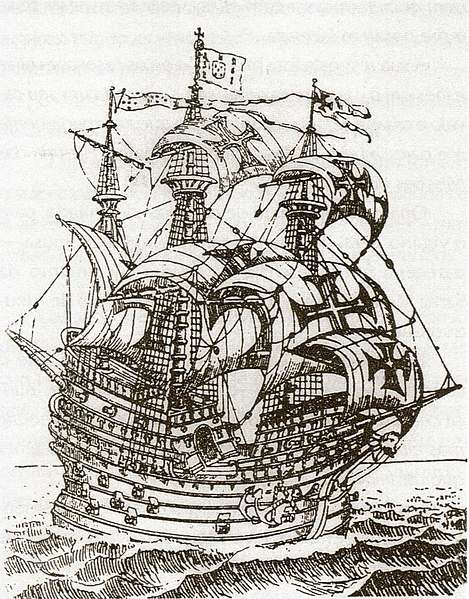

Navios portugueses da primeira metade do século XVI – o maior, ao centro, tem sido identificado como a carraca Santa Catarina do Monte Sinai, nau capitânia de Vasco da Gama na sua 3.ª viagem à Índia, em 1524

Assim que chegou à Índia, Gama tratou de destituir todas as chefias e guarnecê-las com homens da sua confiança; porém o seu mandato como vice-rei (fora apenas o segundo a ostentar este título – o primeiro fora Francisco de Almeida) foi breve e não pôde exercê-lo na plenitude das suas capacidades, uma vez que contraiu malária pouco depois de chegar e acabou por sucumbir à doença a 24 de Dezembro de 1524.

Vasco da Gama no tempo em que era vice-rei da Índia, segundo o Livro de Lisuarte de Abreu (c.1565)

Outra perspectiva sobre Vasco da Gama

Entre a edição de 1998 da biografia de Vasco da Gama por Sanjay Subrahmanyam, pela Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses, e a presente reedição, chegou às livrarias portuguesas, em 2011, um livro que aborda temática muito semelhante: Guerra Santa: As viagens épicas de Vasco da Gama e o ponto de viragem em séculos de confronto entre civilizações, do historiador britânico Nigel Cliff (tradução, por Maria João Goucha, de Holy War: How Vasco da Gama’s epic voyages turned the tide in a centuries-old clash of civilizations, editado em inglês nesse mesmo ano).

Porém, a obra de Cliff sai-se mal na comparação com a de Subrahmanyam:

1) Dá excessivo relevo à motivação religiosa e messiânica da actuação e das ambições portuguesas no Índico;

2) Não reconhece o carácter casuístico e errático destas, nem as perspectivas divergentes existentes no campo português, nem as flutuações nas orientações políticas emanadas de Lisboa, nem o facto de os portugueses no Índico nem sempre darem grande importância a estas e colocarem muito menor empenho na dilatação da fé do que na dilatação do seu pecúlio pessoal;

3) Equipara os Descobrimentos a uma cruzada e interpreta as viagens de exploração promovidas pelas coroas portuguesa e espanhola essencialmente como um capítulo na multissecular luta “pela riqueza e a alma do mundo” entre Ocidente e Oriente, um conflito eminentemente religioso que, no entender de Cliff, se prolonga até aos nossos dias, com “cristãos e muçulmanos […] barricados em campos hostis há tanto tempo que nada pode ser feito”;

4) Atribui às viagens de Vasco da Gama o duplo papel de ter definido, no mundo ocidental, a clivagem entre as eras medieval e moderna, e de ter virado a batalha entre cristãos e muçulmanos em favor dos primeiros, num momento em que ela estava “aparentemente perdida” para os cristãos – uma perspectiva desmentida por o Império Otomano, ter alcançado o seu máximo esplendor e poder nas décadas que se seguiram à viagem inaugural de Gama, uma vez que o reinado de Solimão I o Magnífico (1520-66) foi pontuado pela conquista de Belgrado (1521) e da ilha de Rodes (1523), pela esmagadora derrota dos húngaros na Batalha de Mohács (1526), em que Luís II da Hungria perdeu a vida, e pelo cerco a Viena (1529) – o cerco a Viena acabou por fracassar (tal como uma segunda tentativa em 1532), mas o sacro imperador germânico Fernando I foi forçado a assinar o Tratado de Constantinopla (1533), em que reconhecia Solimão como “pai e suserano” e se comprometia a pagar-lhe um tributo anual.

A frota otomana que protegia o Golfo de Aden, numa pintura turca do século XVI

No que respeita à forma, Cliff é adepto de um estilo farfalhudo e crê que “escrever bem” é sufocar as frases num molho espesso de adjectivos e advérbios de modo, gerando uma prosa trapalhona, arrebicada, pouco rigorosa e, por vezes, incompreensível, desastre que conta com a activa cumplicidade da tradutora.

Alguns rombos no casco

O livro de Sanjay Subrahmanyam está escrito com rigor e é uma leitura proveitosa, mas faz algumas opções discutíveis: logo nas primeiras páginas embrenha-se numa dissertação estéril sobre a ópera L’Africaine (1865), de Giacomo Meyerbeer, que tem como protagonista masculino uma personagem com o nome Vasco da Gama (assunto que será detalhado num próximo artigo). Se o primeiro capítulo não começa bem, o mesmo acontece com o último, em que as páginas iniciais da secção “O rosto do explorador” são preenchidas com a análise da parca iconografia conhecida de Vasco da Gama, sem que os quadros em apreço sejam reproduzidos no livro. Tentar extrair leituras psicológicas de quadros ou gravuras que foram realizados, por vezes muitos anos após a sua morte, por artistas que nunca viram o retratado – como é frequente com tantas figuras históricas – é uma das tarefas mais vãs que pode conceber-se; mas quando ao leitor nem sequer é dada a possibilidade de ver as imagens analisadas pelo autor, é natural que se sinta autorizado a saltar sobre tão vãs perorações.

Não dispondo do original inglês para cotejamento, não é possível apurar a quem cabe a responsabilidade da omissão dos retratos de Gama e – o que é mais grave – de um índice remissivo e de qualquer tipo de mapa, por singelo que seja. A segunda lacuna é uma velha “tradição” da edição portuguesa; a terceira é incompreensível numa obra em que é crucial a percepção do espaço geográfico e geopolítico em que se desenvolveram as viagens de Gama e a expansão portuguesa, e em que, para mais, a toponímia de hoje não coincide com a dos séculos XV/XVI e as versões locais dos topónimos e as suas versões portuguesas são frequentemente divergentes e até irreconhecíveis das designações locais.

A tradução suscita duas questões

1) O texto menciona dezenas de vezes o porto de “Judá”, na Península Arábica. Este importante porto, situado na costa oriental do Mar Vermelho, é conhecido nas línguas da Europa Ocidental como Gidá (português), Jeddah ou Jiddah (inglês), Djeddah (francês), Dschidda (alemão), Yeda (espanhol), ou Gedda (italiano), mas língua alguma o grafa como “Judá”, até porque criaria confusão com o reino israelita de Judá, que abrangia o planalto da Judeia e tinha capital em Jerusalém.

2) Na pg. 60 menciona-se uma “glaciação do Rio Tigre” durante o século XII, evento que desafia tudo o que se conhece sobre o clima da Terra.