Quando esta doença massiva se aproximou de nós, tornou-se frequente recuar 100 anos, até à “pneumónica”: a “gripe espanhola”, que nos bateu forte em 1918, como em quase todo o mundo. A mortandade de então merece inteiramente esse nome – foi muito superior à que vai acontecendo com este SARS-CoV-2, o novo coronavírus. A “pneumónica” terá matado no mundo entre 20 e 100 milhões de vítimas, consoante as estimativas conhecidas. Na altura em que escrevo, a Covid-19 provocou perto de 180 mil vítimas mortais em todo o mundo. As mortes em Portugal provocadas pela “gripe espanhola” são frequentemente situadas no patamar das 50.000, mas autores há que as elevam até às 100.000 – na altura, Portugal tinha seis milhões de habitantes. Hoje, não atingimos mil pela Covid-29 até esta altura. Aquele foi um ano terrível para Portugal: a parte final da 1.ª Guerra Mundial, outros surtos de doenças graves (tifo, varíola, etc.) que atingiram fortemente o país e um período particularmente agreste e violento da 1.ª República. Recomendo o conhecimento de António Araújo, que publicou recentemente, no “Diário de Notícias”, dois artigos sobre o tema e a mortalidade gerada: “A Grande Gripe (1)” e “A Grande Gripe (2)”.

Mas, desde que o novo coronavírus nos bateu à porta, o que mais me vem à cabeça, repetidamente, é outro acontecimento de há 100 anos: o naufrágio do “Titanic”, em 1912. Tem muito mais semelhanças com a crise pandémica em que caímos. Uma liturgia sequencial de poder, de soberba, de prosápia, de arrogância, de negação, de ligeireza, de desastre, de incompetência, de catástrofe.

O SARS-CoV-2 foi revelado na China, na cidade de Wuhan, em Janeiro deste ano. Fomos estrondosamente despertados para ele e para a severidade da crise sanitária em 23 de Janeiro, quando o governo da China determinou o lockdown de Wuhan, seguindo-se de imediato mais uma dezena de grandes cidades na região e toda a província de Hubei. Foram medidas duríssimas de confinamento e restrições, rapidamente imputadas ao autoritarismo do regime, na facilidade com que foram determinadas e aplicadas. A isto seguiu-se um festival noticioso na imprensa, nas televisões e nas redes sociais: acções enérgicas de resposta sanitária, instalação de vários hospitais de campanha, um hospital inteiro (novinho em folha) construído de raiz e equipado numa semana, acções de desinfecção das ruas, equipamentos de desinfecção das pessoas na rua ou à entrada de edifícios, uso massivo de máscaras, detecção à distância de temperatura febril em indivíduos, uso sistemático de técnicas de reconhecimento facial, drones e robôs para diversos usos, etc.

Porém, já se falava do misterioso vírus desde o princípio de Janeiro, mesmo Dezembro. Hoje, referências situam o seu primeiro conhecimento em 27 de Novembro, em Wuhan. E as primeiras semanas do ano foram pontuadas a partir da China, o epicentro da ameaça sanitária, por notícias tímidas, recheadas mais de negações do que afirmações, pondo todos os travões nos receios levantados. Ainda hoje as podemos revisitar e reler, ou ouvir, nas reservas online dos meios de comunicação e das redes sociais. Uma tornou-se célebre já recentemente, reproduzindo a Dr.ª Graça Freitas a garantir, em 15 de Janeiro, que «há uma fraquíssima possibilidade de o vírus se transmitir pessoa-a-pessoa» – e acrescentava ser muito remota a possibilidade de o vírus cá chegar. É preciso fazer justiça à nossa Directora-Geral da Saúde, independentemente do direito à crítica: estávamos ainda uma semana antes da explosão da crise na China e Graça Freitas ecoou o que, na altura, foi dito e repetido pela Organização Mundial de Saúde, em semanas de muitas hesitações – a OMS disse também não estarmos perante uma «emergência global». Provavelmente Graça Freitas confiou na OMS. Todos nós gostamos de poder confiar na OMS. Mas a OMS vai ter muito a explicar para repor a credibilidade. A OMS foi, desde o princípio até hoje, um dos principais agentes colaboracionistas do ambiente “Titanic” na dinâmica desta pandemia.

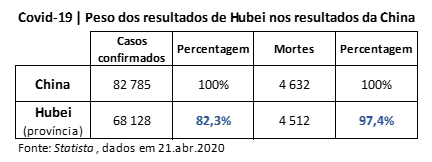

Surgida a crise, foi geralmente assumida como sendo um fenómeno chinês – quando muito, também de vizinhos asiáticos. A China conseguiu, de acordo com os números publicados, um confinamento quase absoluto e de proporções espectaculares da epidemia à província de Hubei, cuja capital é a cidade de Wuhan, onde tudo começou.

dr

Segundo estes números, 82,3% dos casos confirmados de Covid-19 na China ocorreram na província de Hubei e as mortes provocadas na China pelo novo vírus centraram-se a 97,4% em Hubei. É extraordinário! Pudemos seguir, por observação e fontes independentes, o sucesso em Macau, em Taiwan e em Hong Kong (que não estão considerados nos números acima), em contraste com imagens e relatos dramáticos que nos iam chegando de Wuhan e doutras cidades de Hubei, tendo seguido nomeadamente a operação de evacuação aérea de portugueses e brasileiros, ali residentes.

A província de Hubei representa somente pouco mais de 4% da população da China. Segundo os números, quase não sobrou nada da epidemia para cidades como Xangai, Pequim, Cantão, Shenzhen, Tianjin, Chongqing, Nanjing, Shenyang, Harbin e tantas outras, bem como as respectivas províncias. Para mais de 95% da população chinesa, recaíram apenas menos de 18% dos casos e menos de 3% da mortalidade respectiva. São números conformes a uma capacidade excepcional de conter radicalmente os contágios e trancar numa só região quase toda a letalidade.

Esta capacidade extraordinária que a China mostra de confinar a crise a Hubei no país, não o conseguiu infelizmente para o exterior, nem o mundo cá fora conseguiu defender-se. Talvez pudéssemos ter perguntado a Xangai, a Pequim, a Cantão, etc., o que fizeram e como o conseguiram. Mas provavelmente a ninguém terá ocorrido fazer a pergunta.

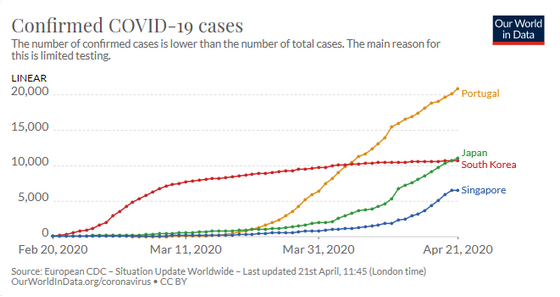

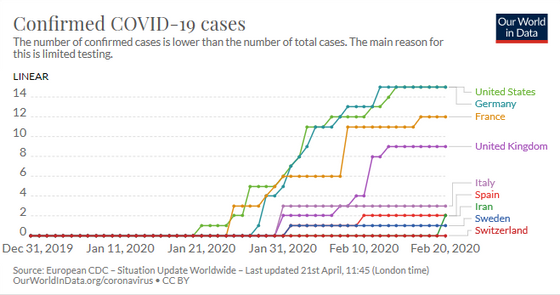

No fim de Janeiro, princípio de Fevereiro, surgiram já alguns casos em países do Ocidente. Coisa muito pouco relevante. O primeiro maior contágio fora da China foi, ali ao lado, na Coreia do Sul, pois da Coreia do Norte nada se sabe. Pondo esta evolução em perspectiva, e articulando também com a contaminação no Japão e em Singapura, de que também chegavam então notícias, vemos, aos olhos de hoje, que mesmo a mais relevante (Coreia do Sul) teve menor impacto que o que hoje nos atinge em Portugal.

dr

dr

O primeiro gráfico, com os números em bruto, mostra a crise coreana a desenvolver-se mais cedo do que em Portugal; e a ser contida bem abaixo de onde estamos hoje. O segundo gráfico coloca estes números “per capita”, com referência uniforme a 1 milhão de habitantes, e mostra que, afinal, o caso mais sério destes países asiáticos foi – e ainda é – Singapura e que a contenção pela Coreia do Sul, comparativamente com Portugal, foi ainda mais abaixo e mais precocemente do que o primeiro gráfico já evidenciava. Ultrapassámos a Coreia em meados de Março e voamos já quase dez vezes mais acima!…

Depois de uma primeira fase de negação e desvalorização ocorrida na China, de Dezembro a 20 de Janeiro, esta altura (Fevereiro) é o nosso primeiro grande momento “Titanic”. Já sabíamos que ali havia desgraça e como era. Mas desvalorizámos, negligenciámos, porventura pensámos que nunca chegaria cá, que não teria gravidade de maior, que venceríamos o vírus sem dificuldade. Viajávamos no inafundável “Titanic”.

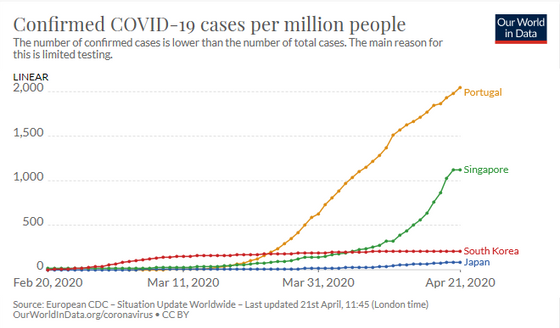

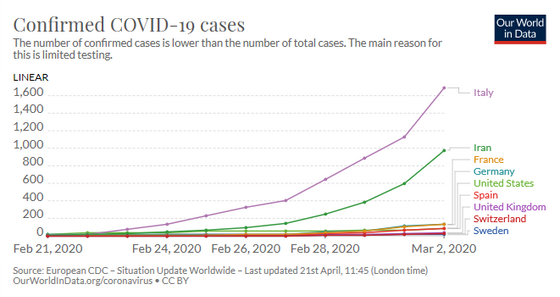

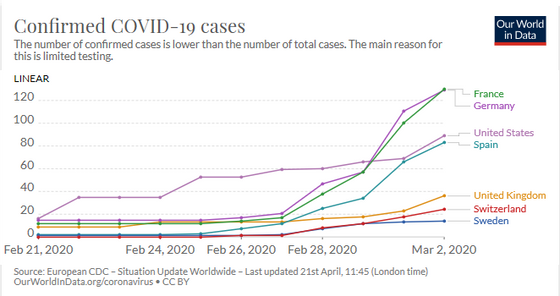

Houve algumas vozes a alertar e prevenir. Não foram ouvidas, nem tidas em conta. Ficaram travadas em escalões intermédios da hierarquia. Não fomos avisados, ninguém nos preveniu. Mesmo com o disparo da crise a aproximar-se, eram negligenciados alguns avisos e a evidência clamorosa de Hubei. Todos nos lembramos certamente de como foi o ambiente público no nosso mês de Fevereiro. Não foi só em Portugal, mas na Europa em geral, nos Estados Unidos da América, na América Latina. O desastre estava à porta, mas, a bordo do “Titanic”, também não ligámos sequer aos alertas de haver icebergs na rota com que poderíamos colidir. Ora, vejam os três gráficos a seguir.

dr

dr

dr

Os três gráficos anteriores mostram o momento em que nos aproximamos perigosamente do iceberg, ou ele de nós. É o momento de arranque da pandemia nalguns novos espaços, fora do Extremo-Oriente: o Irão, os Estados Unidos, alguns países europeus.

Os três gráficos estão divididos por dois quadros temporais: um primeiro, até 20 de Fevereiro, revela uma marcha lenta e com expressão muito irrisória (os países com mais infectados, EUA e Alemanha, não iam além de 15, até essa data); e um segundo quadro, de 21 de Fevereiro a 2 de Março, que é a véspera do dia em que a vaga também nos chegou. O terceiro gráfico representa o mesmo que o do meio, mas eliminou-se a presença de Itália e Irão, que se debatiam já com a crise em aceleração, o que nos permite perceber logo graficamente as posições dos outros sete países, em patamar de desenvolvimento mais baixo.

No nosso lado do mundo, batemos no iceberg. Começámos a meter água. E, em Portugal, por exemplo, ainda fazíamos anedotas e memes troçando de um vírus que não queria nada connosco. LOL. No dia seguinte, 3 de Março, entrámos no naufrágio.

As autoridades não estavam preparadas. E tiveram de ir reagindo à medida que os duros factos as confrontavam. O facto de a China nos ter dado quase dois meses de avanço não nos valeu de nada. Por cá, não havia testes em número suficiente para poder adoptar uma estratégia mais ousada, nem havia máscaras e outro material de protecção. Fomos melhorando, aos poucos. Nalguns casos, demasiado tarde, como sucedeu com os idosos nos lares. Sabíamos – era mesmo a única coisa absolutamente certa que sabíamos – que a mortalidade nos idosos podia ser brutal. Em Portugal, segundo números de 21 de Abril, dois terços – repito, 2/3! – das vítimas mortais são de homens e mulheres com 80 ou mais anos, patamar em que a taxa de mortalidade é de 15,5%: nestas idades, morrem quase 500 em 3.100 doentes. As mortes de doentes com mais de 70 anos são 87% do total. Também as notícias que nos foram chegando de Espanha, de Itália, de França, do Reino Unido, da Bélgica, são piores e com números absolutos ainda mais altos – muito, muito más.

Muitos países pareceram desorientados e hesitantes na estratégia a seguir. Cá, antes de se ordenar o fecho das escolas, eram pais inquietos que o exigiam e já impunham em várias escolas. Boris Johnson apontou, primeiro, para uma estratégia “naturalista” e “liberal” de imunidade de grupo (herd immunity), mas acabou por mudar rapidamente, sob a pressão inexorável dos factos e da cidadania. As contradições de Trump e Bolsonaro foram constantes. Trump corrigiu face à chegada dos factos. Bolsonaro insiste – oxalá, para os brasileiros, tenha razão: «O vírus não dá em brasileiro. O brasileiro pula num esgoto e não acontece nada com ele.» Itália, Espanha e França, com números terríveis, deram frequentes sinais de desnorte. Boa parte da população seguiu indiferente à tragédia e ao perigo. Por cá, quando se fecharam as escolas, as praias da Grande Lisboa encheram-se. Comportamentos destes foram corrigidos, por pressão social e da lei ou reacção das autarquias, mas a sua espontaneidade mostra a vastidão e o enraizamento do clima “Titanic”. Em Itália, passou-se o mesmo nos momentos mais dramáticos da crise, levando líderes municipais à fúria e ao desespero. Noutras alturas, o remédio foram multas pesadas – houve que punir para proteger.

Uma notícia da Reuters, no começo de Abril, revelou: «Os Estados europeus diziam estar preparados para a epidemia, algo que um mês depois se mostra falso.» E acrescenta: «A falta de material médico como máscaras e ventiladores na Europa é dez vezes mais alto do que aquilo que normalmente seria normal e documentos analisados pela Reuters mostram que os Estados-membros da União Europeia subestimaram os impactos da pandemia.» Vale a pena reler esta notícia toda. É um bom apanhado, naquela data, do que fomos lendo na nossa imprensa e na estrangeira.

Esta impreparação explica, em boa medida, a exorbitante dimensão dos nossos números (os europeus e americanos) e, ao mesmo tempo, o nosso espanto, depois, perante essa grande dimensão. É o mesmo espanto da tripulação e dos passageiros do “Titanic” com o facto de, afinal, o poderoso navio meter água, naufragar e ir mesmo ao fundo, matando boa parte dos que levava a bordo. Hoje, ainda estamos atordoados.

Estou certo de que, até Fevereiro, a generalidade dos líderes e outros responsáveis acreditavam, como referi, que a crise sanitária não chegaria cá; e, se chegasse, teria muito menor expressão do que na China. Nós seríamos melhores. Melhores em tudo: nos sistemas sociais, na política, na informação, na capacidade científica, nos instrumentos de resposta e nos cuidados de saúde. Não eram só as autoridades; eram também os cidadãos de um modo geral. A realidade a todos nos desmentiu com uma violência seca e feroz.

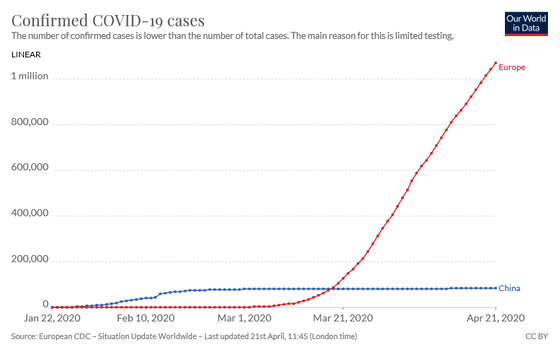

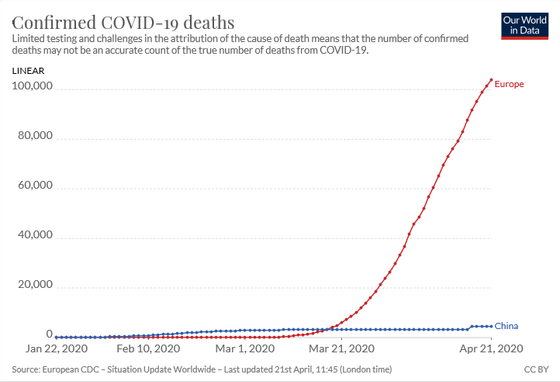

Ora, vejam.

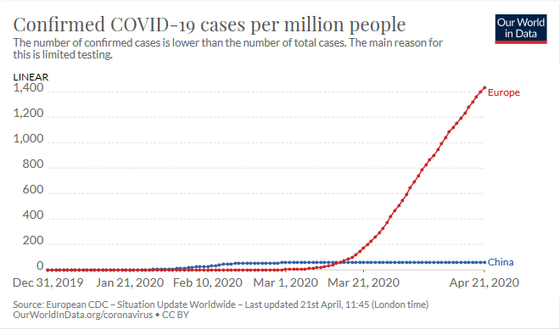

dr

dr

Estes dois gráficos acima mostram a evolução (cumulativa) do número de casos Covid-19 e das mortes que provocou, ora na China, ora no conjunto da Europa. Vemos, ainda hoje, para nosso espanto, como rebentámos com a escala e, apesar de o nosso continente ter metade da população chinesa, rapidamente chegámos a 13 vezes mais o número da China em infectados e 23 vezes mais em mortes.

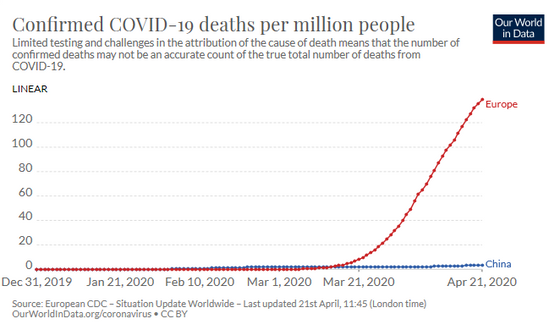

Os três gráficos seguintes reforçam essa percepção.

dr

dr

Estes dois primeiros gráficos acima convertem os dados (casos e mortes) em base de capitação (referindo-os a um milhão de habitantes) e permitem, assim, a tal base uniforme de comparação directa. Impressiona muito como a enormidade da explosão da pandemia na Europa a partir de Março transformou a crise da China, que tanto nos impressionara no princípio do ano, numa linha rasteirinha, quase insignificante. Espantoso, na verdade.

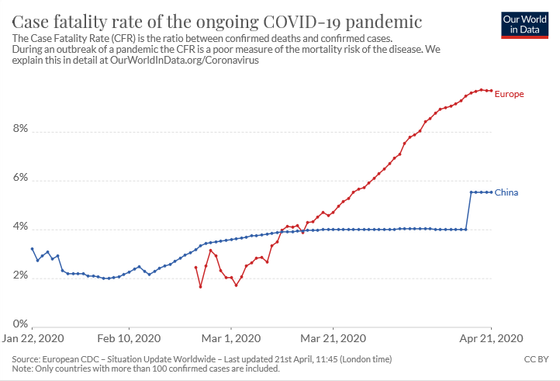

dr

Este terceiro gráfico compara, entre China e Europa, a taxa de mortalidade da Covid-19, que muitas vezes fomos ouvindo ser de 3,6%. A taxa mundial andava por aí quando a pandemia chegou a Portugal – a da China também era essa, até porque, nessa altura, só a China pesava nas estatísticas mundiais. Com a explosão na Europa, nos Estados Unidos e noutros grandes afectados, essa realidade mudou por completo. A Europa tem, hoje, uma taxa de mortalidade próxima dos 10%, acima da taxa mundial, que anda pelos 7%. A China, mesmo depois de uma recente correcção do número de mortos, está nos 5,5% – isto é, em cada 100 infectados confirmados, morrem em média 5,5 doentes na China; na Europa, morrem 10.

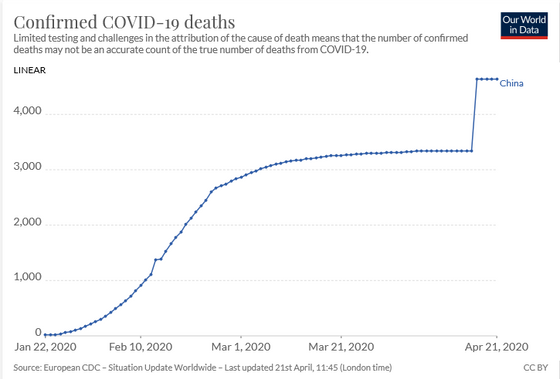

Perante esta acentuada discrepância entre os números chineses e europeus, são cada vez mais as vozes que põem em causa a credibilidade dos números chineses. Nas redes sociais, a desconfiança domina e é permanente. Há razões para desconfiar, até pela dificuldade com que, por vezes, os dados da China são disponibilizados em fontes internacionais. Incidentes graves, relatados, com médicos chineses que expuseram o flagelo no início geram suspeitas e inquietação. E as dúvidas engrossaram quando, há dias, a 16 de Abril, a China lançou, na província de Hubei, mais 1.290 mortes que tinham ficado esquecidas – nesse dia, numa fase em que a pandemia está praticamente terminada na China, as mortes subiram estatisticamente de 3.352 para 4.642 doentes.

Veja-se, abaixo, o súbito “pulo” estatístico das mortes que a China informou.

dr

Por mim, embora também tenha dúvidas, não o afirmo; e tomo os dados pulicados como aqueles que temos de considerar. É obrigação da Organização Mundial de Saúde, que os cita e publica, atestar a veracidade daquilo a que dá crédito ou, havendo motivos para reservas, anotá-las, claramente, nos locais de publicação. Uma anotação destas, aliás, não chega; é meramente provisória. A OMS tem de insistir permanentemente pelo esclarecimento e, sendo o caso, correcção dos dados que estejam sob reserva. E nós temos de o exigir à OMS e insistir.

Pelo menos numa situação de pandemia, de saúde pública internacional, todos os membros da comunidade internacional devem considerar-se sob auditoria permanente. É falta gravíssima contra o Direito Internacional e contra a Humanidade a viciação ou a omissão de dados médicos de informação objectiva, rigorosa, científica. E, ao mesmo tempo, todos os Estados têm a obrigação, uns sobre os outros, de velar mutuamente pela fidedignidade dos dados que apresentam e, quando necessário, batalhar arduamente no campo diplomático pela verdade. É uma questão de saúde. Uma questão de vida ou de morte.

Vejamos, agora, o naufrágio castastrófico do “Titanic”, isto é, nós.

A comparação de alguns países ocidentais, que apanharam a vaga de Março/Abril, é esmagadora na comparação com a experiência inicial da China e o rasto que deixou. Mesmo se fizermos a comparação directamente com a província de Hubei, que tem a dimensão populacional da Itália, essa comparação é ainda de contraste muito forte. É o que chamo de “paradigma de Hubei”.

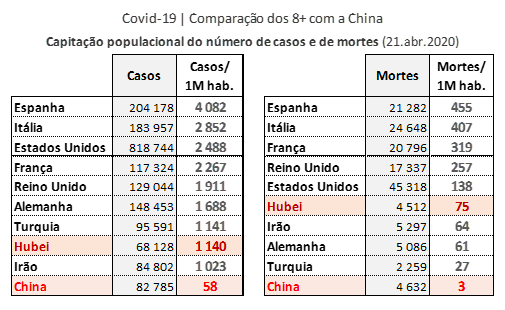

dr

Olhando aos “oito mais” que galgaram para a liderança da pandemia em Março/Abril, vemos que a China está no fim da tabela. Devemos olhar para a coluna da direita que reduz os números de casos e de mortes a uma base uniforme (um milhão de habitantes). A Espanha, que lidera as duas tabelas, já conta 70 vezes mais infectados e 152 vezes mais mortes que a China, ponderando o factor população. E, olhando apenas ao “paradigma de Hubei”, a Espanha tem 3,6 e 6,1 vezes mais, respectivamente, de infectados e de mortos do que a província de Hubei. Quem diria? Ninguém nos avisou.

Houve gestos públicos, sociais e políticos, com efeitos provavelmente catasfróficos. Às vezes, ainda não havendo muitos sinais de proximidade e perigo. Foi o caso, em 19 de Fevereiro, do jogo de futebol Atalanta-Valência para a Liga dos Campeões. Era uma grande festa, para o clube de Bérgamo que nunca tivera jogo de tanta responsabilidade e relevo: 40.000 adeptos, um terço da população de Bérgamo, viajaram para Milão para apoiarem a sua equipa. O Atalanta bateu os espanhóis do Valência por 4-1. Houve festa rija até às tantas, no regresso a Bérgamo. Com eles, de volta, trouxeram o vírus. E a pandemia disparou. O jogo foi qualificado como “bomba biológica”. Morreu muita gente. A Lombardia, como é sabido, tem sido a região de Itália mais fustigada e Bérgamo tornou-se uma cidade-mártir. Aquele jogo ficou como o “momento-zero”. Outras vezes, porém, já se estava no evidente começo da crise. O “Titanic” já tinha embatido, mas a festa continuava. Aqui ao lado, em Espanha, massivas manifestações feministas no 8 de Março, em várias cidades espanholas, tiveram efeito na explosão dos contágios. Duas ministras do governo PSOE/Podemos, talvez asseguradas pela DGS espanhola, apareceram logo infectadas. A pandemia acelerou: no 8-M, Espanha estava nos 500 casos confirmados, a subir moderadamente todos os dias; uma semana depois, já passava dos 5.500; duas semanas depois, atingia os 25.000. Nunca mais parou, em dias, semanas de pesadelo. O líder do VOX também apareceu infectado; o partido pediu desculpa pelo erro de fazer um comício em Madrid, no mesmo dia.

Houve monumentos de leviandade, que contribuíram, mas não explicam, os nossos números tão duros e tão contrastantes com o epicentro de onde o vírus irradiou. Até a pandemia nos entrar pela casa dentro, sem cerimónia, não vi, nem ouvi quem quer que fosse de relevo a pôr em causa os números chineses. Até lá, parecia que todos, no Ocidente e no mundo, aceitavam que, na China, 80.000 infectados e 3.000 mortos (4.000, depois da correcção recente) já seria flagelo bastante. E ficariam tranquilos se nós nos ficássemos por esta medida. Só se começou a questionar esses números, na Europa e nos EUA, depois da experiência própria e de os nossos números nos esmagarem. Seja como for, têm de ser rigorosamente verificados e generalizadamente aceites. Isto não é ficção.

Há também comparações europeias internas que nos surpreendem. Se me perguntassem em Março, se, na Europa, os Estados-membros da União Europeia enfrentariam melhor a pandemia do que os que estão fora da UE, diria que sim. A realidade mostra o contrário. E, se me perguntassem se os Estados europeus do antigo Ocidente estariam melhor que os do antigo Leste, também responderia que sim. Uma vez mais estaria enganado. Não há um só preconceito de prosápia “Titanic” que resulte: nem perante a China, nem exaltando a UE, nem confrontando Leste/Oeste. A Covid-19 bateu-nos forte sob qualquer preconceito de consideração.

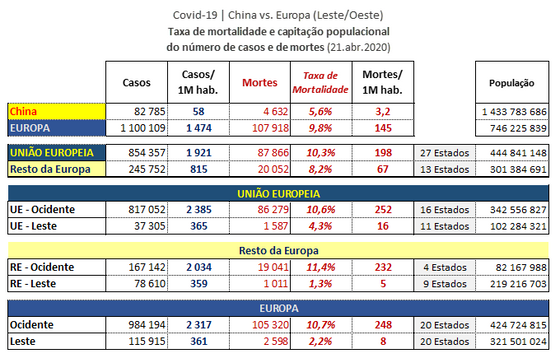

dr

Este quadro mostra que, enquanto na China foram infectados 58 doentes em cada milhão de habitantes, na Europa são 1.474 infectados em cada milhão; e, na China, morreram três doentes em cada milhão de indivíduos, enquanto na Europa morreram 145. A desigualdade prossegue dentro da Europa: nos Estados da União Europeia foram infectados 1.921 e morreram 198 em cada milhão de cidadãos; nos países fora da UE, os mesmos indicadores são de 815 e 67, cerca de duas e três vezes menos. Os quadros desdobram, dentro da UE e fora da UE, a comparação Leste/Oeste. Para não demorar muito, basta ir às últimas linhas com o quadro global: em cada milhão de habitantes no Ocidente, adoeceram com o coronavírus 2.317 e morreram 248; no Leste, foram apenas 361 a ser infectados e só morreram oito num milhão. Jamais me passaria pela cabeça. O nosso lado do “Titanic” apanhou certamente com o iceberg em cheio.

Agora, as anunciadas comemorações oficiais do 25 de Abril e sindicais do 1º de Maio vão para o catálogo da orquestra que continua a tocar enquanto o “Titanic” se afunda. No “Titanic”, foi um gesto heroico dos músicos para aliviar o clima aflito e a tremenda desolação da tragédia – morreram com a sua dádiva, nem um só músico se salvou. Por cá, é mais falta de sentido de Estado e fraca responsabilidade. A celebração dessas datas aconteceria sempre, mas deveria respeitar por excesso – são os líderes que dão o exemplo – o ambiente e as restrições. A circunstância do estado de emergência não é propriamente um capilé. E não tem dias: ou é sempre, ou não é. Cabe honrar o confinamento, as restrições gerais e o luto do tempo que passa. Há pessoas – muitas – que estão a morrer, da Covid-19 ou doutros males, e não podem ser enterradas como as famílias desejariam. Há muitos a sofrer nos hospitais. Há médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e de acção social a lutar incansavelmente todos os dias. Há um estado de excepção em plena vigência, por causa desta crise. Há pedagogia pelo exemplo, que é indispensável à disciplina social em período prolongado. Infelizmente, são o Estado e a politiquice a quebrarem a referência. Oxalá não haja contaminações. Mas o desrespeito do Estado por si próprio e pela sociedade não devia acontecer. Ainda há muitas dificuldades e incertezas por diante. Ninguém tem a certeza do que temos por diante. Não podemos voltar à distracção.

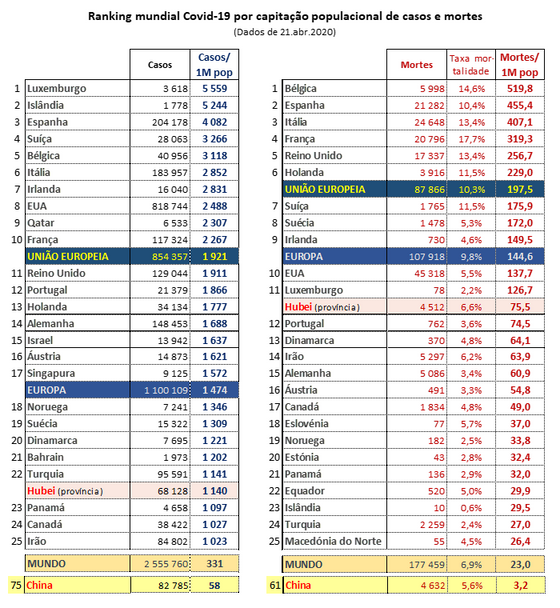

dr

Portugal está em 12º lugar no panorama mundial desta doença, quer no tocante aos casos, quer às mortes, usando o indicador uniforme de capitação com referência a um milhão de habitantes: já tivemos 1.866 infectados e morreram 75 doentes por cada milhão de habitantes. Somos o 10º país europeu e 7º da União Europeia, no tocante à capitação populacional dos casos confirmados; e o 11º da Europa e 9º da UE, no tocante às mortes. Quanto a infectados, estamos melhor do que a média da UE, mas pior que a média europeia e que o “paradigma de Hubei”. No tocante a óbitos, estamos melhor do que a média da UE, do que a média europeia e do que o “paradigma de Hubei” – embora, quanto a este, estejamos colados e certamente iremos passar para cima nos próximos dias.

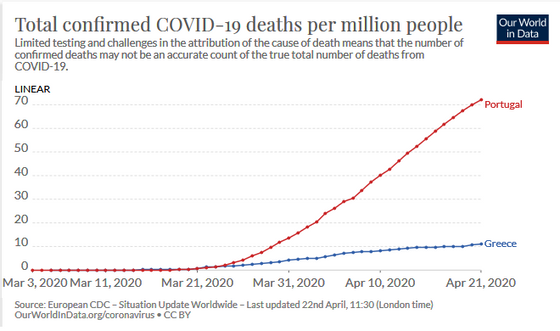

Dois países europeus que merecem ser relevados são a Islândia, fora da UE, e a Grécia, na UE e sua parte ocidental e do sul.

A Islândia aparece no ranking, na coluna da esquerda, referente ao número de casos, logo na segunda posição mundial. Trata-se de um efeito de penalização estatística por se tratar de um pequeno país com baixa população: neste indicador, poucos casos num universo pequeno podem produzir taxa de incidência elevada. O mesmo se passa com o Luxemburgo, que lidera a mesma coluna da tabela. Na coluna à direita, relativa às mortes, a Islândia já figura na 23.ª posição (o Luxemburgo na 11.ª, em ambos os casos muito acima de Portugal). Porém, a Islândia realizou um trabalho notável, segundo as análises internacionais, muito assente na profusão dos testes, e tem o surto do novo coronavírus praticamente extinto.

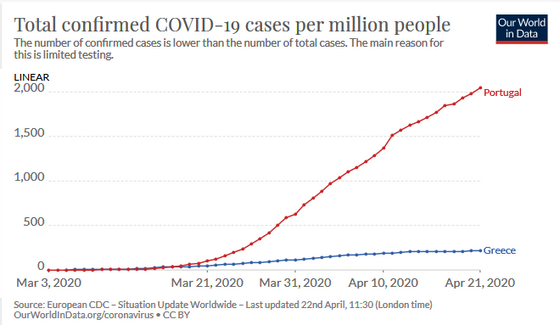

Quanto à Grécia, que é um país europeu da nossa dimensão e percurso simultâneo na crise, tem números fora do comum, como se ilustra nos dois gráficos abaixo, já com a conversão dos dados para o referente populacional uniforme.

dr

dr

A Grécia não figura sequer na tabela acima com o ranking mundial, onde ocuparia as posições 54 e 40, respectivamente, nas colunas da esquerda (infectados) e da direita (mortes). É mais um país do Sul que pode mostrar aos líderes holandeses que, no Sul, fazemos mais do que perdermo-nos com álcool e mulheres. A Holanda tem, de resto, algo a aprender nestas estatísticas e do que elas signifiquem de relevante. Tem números elevados (com a vizinha Bélgica pior) e, comparando com Portugal, os indicadores holandeses de mortalidade pela Covid-19 são o triplo dos nossos (e oito e 20 vezes pior que os gregos), tanto na taxa de mortalidade, como na sua incidência na população.

Continuando com Portugal, estamos bastante acima da média mundial – isto é, pior. Neste quadro que construí para seguir a evolução em cerca de 100 países e territórios, a média mundial situa-se actualmente entre as 49ª e 50ª posições na coluna de casos confirmados e entre as 27ª e 28ª na coluna das mortes. Não valorizo muito este indicador da média mundial, pois acusa um forte peso das regiões do mundo onde a pandemia não conheceu ainda um forte desenvolvimento – portanto, estar melhor que ele não é necessariamente muito lisonjeiro. Em qualquer caso, cabe destacar como, no indicador relativo à incidência da Covid-19 sobre cada milhão de habitantes, a China já está seis e sete vezes abaixo da média mundial, respectivamente quanto a casos e a óbitos. É um facto que nos mostra, de forma muito evidente e impressiva, como tudo mudou radicalmente em Março quanto à geografia desta doença.

Portugal está mais para o topo da tabela do que para o fim e os nossos números estão ainda a subir, como para a maior parte dos outros. A pandemia está em progressão em todos os continentes, sendo pouquíssimos aqueles que a vêem quase a acabar: Coreia do Sul, China, Islândia, Áustria, Austrália, Taiwan. Ainda faltam algumas semanas para esta primeira vaga se apagar no nosso país; e não sabemos se, quando e como será uma segunda vaga.

Temos de voltar à normalidade, com segurança. Temos de construir coragem e confiança para viver e trabalhar num quadro provavelmente cheio de novas rotinas. Impõe-se um ambiente cívico de elevada responsabilidade, em que o Estado dê permanentemente o exemplo de sobriedade e rigor. Não podemos exagerar o medo, mas não podemos facilitar, nem aligeirar o cuidado. Para “Titanic”, chega um.

Nota final: a fonte dominante para os dados de informação internacional utilizados foi o Worldometers, pela facilidade de consulta e frequência da sua actualização – este, por seu turno, recorre a variadas fontes, como indica. Para Portugal, tenho usado os relatórios diários da DGS e a informação gráfica correspondente no Esri Portugal. Pontualmente, para verificações ou aspectos específicos, tenho recorrido também a outras fontes como a Statista (nomeadamente para a China e, em especial, a província de Hubei), o European CDC, o CSSE da Johns Hopkins University, a WHO/OMS. Para variada produção de gráficos, utilizo as ferramentas acessíveis no Our World In Data, que também passou a usar o ECDC como fonte permanente da sua base de dados. No caso de França, passei a recorrer directamente aos dados publicados pelo Ministère des Solidarités et de la Santé do governo francês, desde que, a 4 de Abril, o Worldometers passou a publicar, quanto ao número de casos em França (não quanto a mortes e outros indicadores), dados contrastantes com todas as outras fontes conhecidas. Para os cálculos sobre população e capitação dos números brutos da Covid-19, uso o List of countries by population (United Nations), na Wikipedia, na coluna referente ao ano de 2019.