Michael O’Leary, CEO da Ryanair, a maior companhia aérea europeia em número de passageiros transportados declarou ao The Telegraph que aquelas pessoas que não querem tomar a vacina não deveriam ser admitidas num hospital, num avião ou mesmo no metropolitano. Também não lhes deveria ser permitida a entrada no supermercado ou na farmácia. Deveriam reduzir a sua existência a ficar em casa e não poder ir sequer ao local de trabalho a ganhar o pão.

Apesar de ter chamado idiotas aos que não se querem vacinar, o Sr. O`Leary ainda não actuou em consequência na sua própria empresa, proibindo os idiotas, perdão, os não-vacinados de embarcar na Ryanair. Curiosamente, a sua indignação extinguiu-se no momento em que a coerência o obrigava a deixar parte da quota de mercado à concorrência. Em vez de liderar pelo exemplo, faz o que muitos fizeram antes dele: apelar à intervenção governamental. Como eu não quero, os outros não podem.

Porém, poderia suceder que o CEO da Ryanair não deseje de verdade essa proibição. Que seja a circunstância de lidar com governos intervencionistas que têm demonstrado um desrespeito absoluto pela liberdade individual, a que obriga ao acto de contrição populista na praça pública. Que esteja disposto a dizer o que for preciso para que as restrições sobre os passageiros vacinados se relaxem e a empresa possa transportar mais gente. Nesse caso, poderíamos compreender a atitude do Sr. O’Leary que, apesar de não cultivar a urbanidade, estaria a actuar de acordo com os desejos dos seus accionistas, que arriscam o capital, dos seus trabalhadores, que arriscam os empregos e, inclusivamente de uma grande maioria dos seus clientes, que arriscaram vacinar-se, entre outras coisas, para poder viajar sem restrições. Afinal de contas, essa foi uma promessa, em muitos casos explícita, que influenciou a decisão de muita gente. Só que, nesse caso, o Sr. O’Leary é bem capaz de ser mais idiota que aqueles que assim apelidou, porque já devia ter claro que as restrições não vão diminuir só porque as pessoas se vacinaram. As restrições são decisões políticas de quem vendeu ao eleitorado que vai conseguir erradicar a doença e, não tendo forma de o fazer, se contenta com fingir que está a contribuir decisivamente para isso com medidas de grande alcance mediático mas com pouca influência na propagação do vírus que, prudentemente, não lê o Telegraph.

Portanto, admitindo que o Sr. O’Leary que andará pela casa dos 60, não é um idiota chapado, permito-me aventar a hipótese adicional, nem sequer mutuamente exclusiva: a que não terá falta de sono se os vários governos europeus amanhã decidirem manter milhões de pessoas não-vacinadas em casa para evitar (de forma ineficiente e ineficaz) que ele próprio seja contagiado por um vírus que, quase de certeza, também não o mataria. Algo que, nunca, mesmo para outras doenças que também matam, como a gripe, a tuberculose ou o SIDA, nenhum governo tinha posto sequer a hipótese de fazer. E não o tinham feito por acreditar que existiam certos valores individuais que a população não estava disposta a sacrificar. Mas como há tempos afirmei, agora somos todos fascistas. O problema não é o Sr. O`Leary. O problema são os milhões de senhores O’Leary por essa Europa fora que andarão sensivelmente pela mesma idade e pensarão da mesma forma.

Apesar de a, chamemos-lhe, “opinião O’Leary” ser recorrente na maioria dos países ditos civilizados, podemos, falando de Portugal, perceber de forma mais próxima a causa mais abrangente. Ou, pelo menos, como esta se apresenta no nosso país. E o problema é que este país não é para fedelhos. Nas últimas décadas, os vários governos que não se cansaram de referir que a paixão deles era ora a Educação; ora a Juventude; ora a Geração mais bem preparada de sempre, e que era preciso salvar o Planeta para o deixar às tais gerações futuras, melhor educadas e preparadas, estiveram (e estão-se) marimbando para as mesmas. E isso é fácil de perceber.

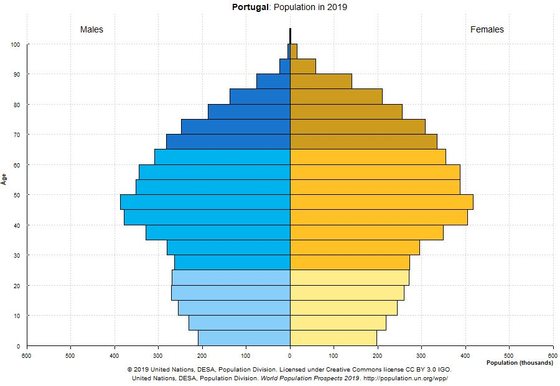

(fonte: Wikipédia baseada em dados do INE)

Esta pirâmide populacional não é normal. Algo que se evidencia pelo simples facto de não ser uma pirâmide. As pirâmides populacionais podem ter uma pendente mais ou menos inclinada, mas são, por definição, pirâmides. Que, a partir de determinada altura, sem catástrofe conhecida, a base se vá consistentemente erodindo, como se vê nesta, é comum nos estados modernos, mas, volto a repetir, não é normal. Isto é um país que, a partir de determinada altura, deixou de procriar em quantidade suficiente para sequer manter, quanto mais aumentar, a população natural.

A primeira constatação de que este não é um país para os jovens é todo esse espaço em branco que vai em aumento debaixo do grupo entre os 45-50 anos e que (não) representa todas aquelas crianças que, no mínimo, deveriam ter nascido e não nasceram. Estas são as vítimas mais cómodas porque são invisíveis, são inexistentes. Não foi preciso nem educar, nem preparar, nem deixar nenhum planeta. Não são memoráveis, não têm histórias para contar nem famílias para criar. São uma lacuna, um limbo, um fracasso que ninguém parece lamentar. As causas são múltiplas e demasiado complexas para aqui serem esmiuçadas, quero apenas deixar a constância de que, num país jovem e dinâmico, estas crianças teriam nascido e o seu número dar-lhes-ia um peso democrático e eleitoral que, deste modo, não têm.

Em Portugal, como na Europa, em vez de jovens que ajudem os pais, existe um sistema de reformas que “garante” às populações mais idosas um porvir na sua velhice (uma das causas para a baixa natalidade é, provavelmente, não depender da prole no final da vida). Mas, se as pirâmides etárias nos países desenvolvidos são todas mais ou menos iguais, o sistema de reformas não. Existem países onde esse rendimento procede maioritariamente das poupanças, que vão sendo investidas em processos produtivos, e entregarão a sua rentabilidade futura sob a forma de pagamentos periódicos de rendas, juros, dividendos ou mais-valias (sistema de capitalização). No caso de Portugal, a quase totalidade desses pagamentos efectuados à grande maioria dos reformados, é uma transferência directa organizada pelo Estado da riqueza que indivíduos em idade activa vão produzindo no presente para aqueles que o fizeram no passado, num quase saldo zero entre entradas e saídas de dinheiro (sistema de repartição). Quase não existe investimento, nem acumulação de capital.

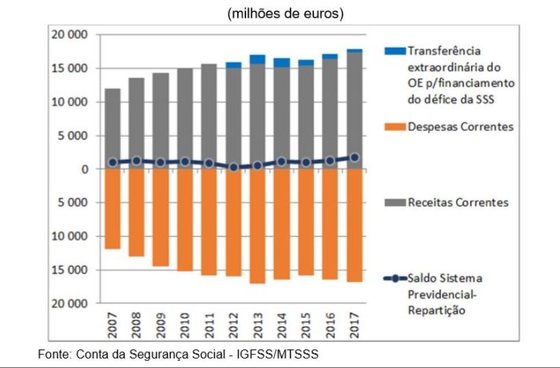

(fonte: Fronteiras XXI baseado nas contas da Segurança Social)

Este sistema de repartição, vigente em Portugal, está caracterizado por algo a que eufemisticamente se chama “solidariedade intergeracional” e que significa que as novas gerações financiam durante a sua vida activa as anteriores, gerando para si um crédito a ser pago pelas seguintes. Existiram motivos concretos que moldaram esta escolha como foi, por exemplo, utilizar grande parte do excedente de contribuições quando a população crescia para financiar o pagamento das pensões do chamado regime não-contributivo, acreditando que o crescimento demográfico permitiria a sustentação do esquema em perpetuidade. Com a erosão da base demográfica, obviamente que aqueles que se encontram no segmento da pirâmide mais amplo, irão inevitavelmente sofrer uma perda económica entre aquilo que aportaram ao sistema e aquilo que vão receber deste. Afinal de contas, o regime de reformas e pensões em Portugal é um esquema em pirâmide, subsiste enquanto possa pagar aos primeiros participantes no esquema com o dinheiro dos últimos. Quando a pirâmide populacional tem a forma que vimos acima, o seu colapso é inevitável. Se atendermos a que Portugal é um dos países com uma taxa de fertilidade mais baixa do mundo e envelhecimento da população mais rápido na Europa, podemos concluir que a situação não se vai reverter no curto prazo e, por muito que os mais velhos tenham que suportar parte do prejuízo, o Estado vai tentar empregar o seu monopólio legal sobre a violência para amenizar uma situação que prejudica enormemente aquele que será o maior segmento eleitoral. Numa pirâmide invertida como a de Portugal, a contracção demográfica garante que a maioria de votos nas próximas décadas vai pertencer sempre e em cada momento aos mais idosos. Aliás, com muito poucas excepções, quase todas de filhos da Nomenklatura, os governantes em Portugal são gente acima da casa dos 50. Não existe renovação política. Nem interesse nisso.

Existem factores mitigantes que poderiam atrasar o dia da implosão, como são o crescimento do capital acumulado e da produtividade do trabalho, que normalmente marcam presença nas simulações de cenários futuros sob a forma de hope as a strategy, já que o seu aumento não depende tanto da planificação estatal como da ausência desta. São uma espécie de wishfull thinking em que o futuro, incerto, será uma continuação das tendências do passado só porque dá jeito para o cálculo. No caso português, nem isso. Sem o recurso a impostos adicionais, as projecções actuais não chegam sequer para assegurar a sustentabilidade do sistema numa folha de Excel. Os jovens que escaparam ao holocausto eugénico, e efectivamente existem na base da pirâmide, vão ser chamados a contribuir directa ou indirectamente para o esquema piramidal em maior proporção e com maior prejuízo.

Se a situação demográfica não augura nada de bom, a da dívida pública só piora a situação. A dívida pública é aquela que, garantem os macroeconomistas (desde os keynesianos das finanças funcionais aos post-keynesianos da MMT), permite o crescimento económico, até porque não é para ser paga. Isto porque, dizem-nos (em inglês), “we owe it to ourselves” e, como tal, só existe para proporcionar liquidez e/ou estimular a procura. No entanto, descascando a demagogia é fácil constatar que o “we” e “ourselves” não são a mesma pessoa. Grosso modo, os “ourselves” são pessoas das gerações menos oneradas pelo estado com impostos, que puderam por a salvo parte da sua poupança financiando um estado relativamente pouco endividado e com um amplo direito de expropriação fiscal, quer dizer, com pouco risco de incumprimento. Os “we” serão as gerações posteriores que, não só viram os capitais emprestados ao Estado ser retirados ao processo produtivo empresarial, como têm que o remunerar, entregando uma parte adicional do seu rendimento para pagar os impostos adicionais que decorrem do serviço da dívida. Como escreveu em 1868 alguém que, conhecedor do país, preferiu manter o anonimato: “Os capitais, entre nós, também amam os mimos e as delícias do luxo, fogem aos rudes empregos dos campos e das oficinas industriais, para virem recostar-se nos adamascados da junta de crédito público”.

Para tentar aferir a criação de riqueza numa economia que recorre à dívida pública, quando comparada com a alternativa do pagamento imediato dos impostos necessários para cobrir todos os gastos públicos, o economista Robert Barro propôs um modelo teórico de equivalência entre as duas formas de financiamento do Estado. Para que a equivalência teórica possa ser concebida é necessário que vigore, entre outras assunções, o pressuposto de “altruísmo intergeracional”, quer dizer, que as primeiras gerações aumentem o seu nível de poupança de modo a poder criar a riqueza adicional necessária para que as seguintes possam pagar com a herança a maior carga fiscal que lhes espera. Só nesse caso as definições de “we” e “ourselves” se poderiam aproximar de um ponto de vista geracional. De outro modo vivemos naquilo a que se chama ilusão fiscal onde o peso da dívida é sistematicamente subavaliado. A ilusão fiscal é muito provavelmente uma realidade em toda a parte, só que em Portugal, por motivos que se obviamente se estendem muito além da falta de altruísmo geracional, a capacidade de poupança das famílias, ao contrário da carga fiscal, não aumenta. Pelo contrário, apenas a incerteza da pandemia provocou uma reversão parcial da tendência da taxa de poupança que é de diminuição paulatina nas últimas décadas.

Quanto a permitir o crescimento económico, é impossível que uma organização mastodôntica como o estado seja capaz de proceder ao cálculo económico que lhe permitiria contribuir para o aumento da riqueza. O Estado materializa-se em impostos e, como muito bem sugeriu o Pedro Almeida Jorge, seguindo a José Manuel Moreira e a Mark Skousen, estes são o custo da barbárie. E a dívida pública são impostos a pagar no futuro que, ao contrário do que afirmam os keynesianos das várias espécies, não só terá que ser paga, como já o está a ser.

(fonte: Fronteiras XXI)

Este gráfico parece inócuo, pois 3% a 5% do PIB parece um gasto marginal da riqueza produzida. Mas, para famílias que antes da pandemia não conseguiam poupar em média mais que 7% do seu rendimento (ou seja 4,7% do PIB), é demasiado. Atente-se, no entanto, que não só cada ano representa uma quantia efectivamente paga, como em que a descida das taxas de juro registadas desde meados da década de 90 permitiu que o serviço da dívida anual fosse diminuindo (pelo menos até 2010), enquanto esta ia aumentando (de 5463.5 euros em 1995 para 26265,7 euros per capita em 2020). Quer dizer, o aumento do tamanho do Estado e a alimentação deste monstro passou nas últimas duas décadas e meia por quintuplicar o montante que cada “we” terá que, ou bem entregar aos “ourselves” no futuro, ou bem garantir continuar a ser solvente para impedir um juízo final como o que sucedeu na Grécia (ainda assim com resgate parcial). Porque, no momento em que existam espectativas fundamentadas de que isso não vá suceder (como aconteceu em 2012), ou bem as taxas de juro exigidas pelos investidores aumentam (e com estas os serviço da dívida), ou bem estes deixam de rolar os créditos (e as dívidas têm que ser pagas), ou bem o governo entra em default e gera uma crise financeira e económica, ou bem regressa a inflação, que é um imposto oculto, que afecta profundamente, quer o nível de vida da população mais carenciada, quer as poupanças disponíveis para manter e renovar as estruturas de capital produtivo existentes. Quer tudo isto dizer que, grosso modo, os vários governos também foram onerando as populações futuras com encargos e outorgando no processo um fluxo de rendas às poupanças das gerações mais velhas, à custa da riqueza a ser produzida pelas mais jovens. Como essa capacidade de endividamento não é ilimitada, chegou o momento de começar a pagar. Como se viu em 2012, com a crise dos PIGS, o endividamento que Portugal pode pagar já atingiu o seu limite e o país vive agora da assistência respiratória permitida pela mutualização implícita da dívida da Europa Comunitária. O famoso “whatever it takes” de Draghi. Sem jovens para pagar aqui, esperamos que os alemães o façam.

Em Portugal não só a carga fiscal (rácio entre a receita fiscal e o PIB) tem aumentado com a necessidade de suportar o aumento do peso do Estado na economia, como também o chamado esforço fiscal (a carga fiscal ponderada por indicadores económicos que tentam perceber a maior ou menor dificuldade relativa em suportar os impostos) não só é um dos mais elevados da Europa, como aumentou consideravelmente a partir do momento em que passou a ser impossível empurrar as obrigações fiscais com a barriga do endividamento crescente.

(fonte: Esforço Fiscal Em Portugal: Uma Avaliação do Período 1995-2015, Manuel Correia de Pinho e Maria Manuel Pinho)

Combinando a obrigatoriedade de “solidariedade intergeneracional” dos mais jovens com a ausência de “altruísmo intergeracional” dos mais velhos resulta que, das contribuições para as pensões de reforma que vão escapando à transferência imediata para o bolso dos actuais reformados, quer dizer, dos cerca de 20 mil milhões de Euros acumulados no FEFSS, cerca de metade (50,49% a finais de 2020) estão investidos em dívida pública portuguesa. Salvo erro, a Segurança Social é mesmo o maior investidor individual em dívida da República Portuguesa. O sistema coercivo e piramidal de reformas também serviu para financiar o gasto público, e agora é credor deste, amarrando deste modo o destino das vítimas do esbulho ao do próprio Estado. No dia em que estas recusem pagar a dívida deixada pelos seus antepassados, também verão desaparecer metade da pouca poupança acumulada para a sua própria reforma, e cuja solvência não depende directamente de processos produtivos de bens e serviços, isto é, da prosperidade efectivamente criada, mas da capacidade do estado de utilizar o seu monopólio sobre a violência para confiscar parte da riqueza alheia para pagar essa dívida. E quem vai ser a população activa a quem essa riqueza vai ser expropriada? Uma vez mais, os jovens.

Mas se o futuro se apresenta sombrio para os jovens, o presente não dá lugar a maior optimismo, pelo contrário. Não contentes com antecipar para si uma parte significativa da riqueza que os jovens irão criar no futuro, os velhos O’Leary obrigam-os a toda espécie de limitação da sua liberdade de acção. Fechados em casa e proibidos de ir à escola, ao cinema, ao café, ao restaurante, ao estrangeiro, à missa, à biblioteca ou à discoteca, aos jovens foi-lhes efectivamente proibido ter uma vida normal com o nobre objectivo de salvar os seus maiores. Quer dizer, para alimentar a ilusão destes últimos de que o vírus não os vai infectar, pelo menos até às próximas eleições.

Percebendo que, apesar de tudo, era impossível reter indefinidamente muitos jovens em casa, reféns da cobardia e do medo, os mais velhos aceitaram deixá-los sair se estes, a câmbio, aceitassem um certificado nazi de que se injectaram com um fármaco experimental que não lhes traz qualquer benefício, sujeitando-os a possíveis efeitos secundários adversos, como sucede aliás, com qualquer outro medicamento, mesmo os devidamente testados. Com a agravante de, neste caso, os efeitos a longo prazo ainda não serem conhecidos. Se esta situação tivesse surgido com a gripe espanhola ou a tuberculose, em que as vítimas foram essencialmente os jovens, alguém acredita que os governos estariam a ordenar a vacinação compulsória e com certificado dos mais velhos?

Quando o fracasso destas medidas na proteção dos mais velhos se torna evidente, os governos por esse mundo desenvolvido (e velho) fora, decidem aplacar a cobardia e o medo adicional obrigando a que o sacrifício exigido aos jovens seja periódico e extensível às crianças. Estas, para além de se sujeitarem a assistir às aulas com o casaco posto e as janelas abertas em pleno Inverno, com demonstrados benefícios para a sua saúde, terão agora que servir de escudos humanos, quero dizer, de portas fechadas num campo aberto contra um vírus que se transmite pelo ar. De momento de forma voluntária, mas, previsivelmente, como contrapartida para poder ir à escola apanhar frio, no combate imaginário à próxima e inevitável onda de contágios.

Se, em 2019, alguém dissesse à comunidade médica que, apenas dois anos depois, se iam injectar crianças com uma terapia experimental para impedir (sem êxito) o contágio a idosos de um vírus tão ou mais mutante que o da gripe, a grande maioria não só se mostraria incrédula, como diria que esse cenário era impossível. Ainda por cima quando os mais velhos incorrem num risco real de falecer em proporções que, neste momento, já não diferem muito das dos surtos de gripe. Em nenhum momento no passado se ponderou fazer o mesmo em relação a esta, onde a vacinação sempre se dirigiu apenas àqueles para quem o risco esperado da doença superava o da cura, e sempre de forma voluntária. Essa era a ciência geralmente aceite em 2019 e só o medo generalizado e a demagogia irresponsável fizeram as pessoas acreditar que essas boas práticas precisavam ser revistas. A decisão de injectar crianças não tem nada a ver com saúde pública (onde anda escondido o parecer dos pediatras?) e tudo com salvar as maiorias eleitorais e um regime que, é bom não esquecer, é dos velhos. A solidariedade e o altruísmo intergeracionais são vias de sentido único. Resta saber se os fedelhos estão dispostos a que continuem a ser gozados.