O resultado das eleições norte-americanas de terça-feira passada foi menos surpreendente do que possamos pensar. Apesar das sondagens terem indicado uma corrida renhida ao longo das últimas semanas, afirmando que qualquer um dos candidatos poderia ganhar, parece hoje claro que a vitória de Donald Trump era, afinal de contas, mais provável do que a sua derrota. Se é certo que uma previsão 50-50 ou 60-40 permitem perfeitamente que um ou outro ganhe, também é certo que a magnitude da vitória tende a indicar que a corrida não estava assim tão renhida. Refiro-me não apenas ao facto de Trump ter conseguido conquistar os sete estados decisivos, mas, principalmente, da queda da margem de vitória Democrata em estados não-competitivos, principalmente estados predominantemente liberais e favoráveis ao seu partido. O desempenho eleitoral dos Democratas nestes estados dá-nos a entender que a tendência eleitoral subjacente era nacional, estrutural e de uma dimensão considerável. Em relação a 2020, a margem democrata caiu mais de 11 pontos percentuais no estado de Nova Iorque e de New Jersey, 10 pontos percentuais no Maryland e 9 pontos percentuais no Illinois. (Por comparação, a margem democrata caiu “apenas” 1.63 pontos percentuais no Wisconsin, 4.18 pontos percentuais no Michigan e 3.37 pontos na Pensilvânia).

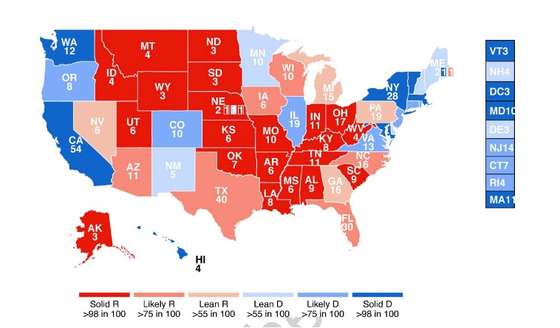

Na verdade, caso todos tivessem prestado menos atenção às sondagens e mais atenção aos indicadores fundamentais, o caminho de Trump para a vitória era claramente mais directo que o de Harris. A 15 de Outubro deste ano, antes da eleição, um grupo de cientistas políticos publicou uma previsão para o resultado destas eleições. Utilizando indicadores cuja importância está documentada há várias décadas, como o desvio eleitoral entre o estado e o resto do país, os ratings de aprovação do presidente em funções em cada estado e indicadores económicos ao nível estadual, como a evolução do rendimento real disponível das famílias, a taxa de desemprego e a evolução do emprego em certos sectores, este grupo de cientistas políticos lançou a previsão que mostro na figura abaixo. Anteviram uma vitória de Donald Trump no voto popular, ¾ de probabilidade de vitória no Colégio Eleitoral e, mais importante, acertaram no vencedor em todos os estados. Utilizando o mesmo modelo para a eleição de 2020, os investigadores previram uma vitória no voto popular de Biden e acertaram em 49 de 50 estados na eleição passada (falharam a Geórgia, que, segundo o modelo, teria sido mais provável ir para Trump em 2020).

Previsão do voto presidencial em cada estado de Peter K. Enns e co-autores (Outubro de 2024)

Esta previsão, baseada em indicadores com sustentação e importância histórica, foi realizada com os dados existentes 100 dias antes da eleição. Naturalmente, ela coloca uma questão. Será que um candidato melhor do que Kamala Harris teria conseguido vencer? Será impossível responder a esta pergunta com total certeza. Creio que Biden teria tido uma derrota bastante mais acentuada, dados os números das sondagens em Julho, o seu desempenho no debate eleitoral e as suas presenças desastradas durante a campanha. Na verdade, a impopularidade de Joe Biden é superior à de Kamala Harris. Harris não foi uma candidata excepcional. Não foi capaz de comunicar de forma clara ao eleitorado as suas principais propostas políticas e económicas, como as medidas de combate à inflação, não se distanciou o suficiente de Biden (assumindo que tal era possível) e o seu carisma eleitoral pessoal deixa a desejar comparado com o de figuras passadas, como Bill Clinton ou Barack Obama. Harris foi aquilo que, na literatura da área, chamamos uma candidata genérica do seu partido.

Talvez um candidato melhor (e um candidato vice-presidencial melhor) conseguissem derrotar Trump, mas parece-me que tal seria muito improvável dada a tarefa hercúlea de superar a tendência nacional e estrutural que descrevi em cima. Ainda assim, teria sido bom para o partido Democrata que Biden tivesse cumprido aquilo que prometeu em 2020, ser um presidente de um mandato só. Nesse caso, o partido Democrata poderia ter tido uma primária disputada, com vários candidatos possíveis, o que permitiria afinar e testar as mensagens eleitorais, apurar um candidato melhor, distanciá-lo da administração Biden e dá-lo a conhecer ao eleitorado geral durante mais tempo. Quando Biden desistiu apenas no início do Verão, apenas Harris poderia herdar a sua campanha.

No final das contas, a explicação mais simples e parcimoniosa para os resultados eleitorais é o voto económico contra a inflação e o descontentamento com a administração em funções (e, por arrasto, o seu partido). A inflação é muito impopular e difícil de superar eleitoralmente, como se tem visto um pouco por todo o mundo, com as derrotas ou quedas dos incumbentes em todas as eleições realizadas este ano e na maioria das eleições do ano passado. A partir deste lado do Atlântico, olhamos com inveja para a economia Americana. Nos últimos quatro anos, a inflação nos EUA não foi superior à de outras economias avançadas. Os salários também cresceram (o rendimento mediano das famílias, nos Estados Unidos, era o ano passado de 80 mil dólares bruto/ano, muito acima do dos países da União Europeia, Reino Unido ou Canadá) e o crescimento económico tem sido superior ao destas outras economias. Mas os eleitores americanos não avaliam as coisas comparando o seu país às restantes economias mundiais, sobre as quais quase não se fala nas notícias e no espaço público norte-americano, mas sim em relação aos anos anteriores ao Covid. Na verdade, parece haver uma enorme nostalgia pela economia dos anos anteriores a 2020 e Trump é associado a essa economia, mesmo que uma administração Trump provavelmente não tivesse feito grande diferença nos indicadores económicos entre 2020 e 2024.

Muitos acharam que a polarização política era tão forte que correspondia ao alfa e ao ómega da política norte-americana. Não diminuindo a importância da polarização política entre Democratas e Republicanos, normalmente quem se foca excessivamente na polarização partidária tende a esquecer-se de um detalhe: há cerca de 20 a 30% do eleitorado que não de identifica com nenhum dos dois partidos. Este eleitorado não está polarizado. Para além disso, há ainda uma proporção considerável do eleitorado que é moderado e centrista, sentindo-se a meio caminho entre a esquerda e a direita ou combinando preferências de esquerda nuns assuntos e de direita noutros. E, claro, há sempre uma fatia do eleitorado que não tende a ligar a política nem a ser particularmente ideológico.

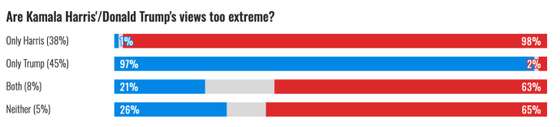

Olhando para os dados de uma das maiores exit polls divulgadas na terça-feira, reparei num dado curioso, espelhado na figura em baixo. Entre aqueles que acham que apenas Kamala Harris é demasiado extremista, quase todos votaram em Donald Trump. Entre aqueles que acham que apenas Donald Trump é demasiado extremista, quase todos votaram em Kamala Harris. Este é o eleitorado que conseguimos encaixar bem e no qual costumámos pensar quando pensamos nos dois partidos polarizados. No entanto, notem no restante eleitorado: aqueles que acham que ambos são extremistas ou que nenhum é extremista. Este é o eleitorado equidistante de ambos os partidos ou que não se revê em ideologias. Este eleitorado poderá ser relativamente pequeno (13% na exit poll em questão, embora está aqui ligeiramente subestimado), mas é também o eleitorado que mais flutua entre os partidos, que está mais receptivo à persuasão e à mudança eleitoral e que mais responde a factores como a economia e a inflação. Podemos ver na imagem em baixo que este eleitorado deu vitórias substanciais a Donald Trump.

Dados da exit poll do consórcio ABC/CBS/NBC/CNN, realizado pela National Election Pool

O erro analítico de muita gente foi assumir que os padrões que se verificam quando analisamos o comportamento eleitoral em geral não se aplicariam caso Trump estivesse no boletim de voto. Mas factores como a impopularidade do governo ou presidente em funções, a insatisfação com o estado do país e, em particular, com o estado da economia e da inflação têm muita importância no comportamento eleitoral, quer o candidato seja Trump, quer seja outro qualquer. Independentemente do estilo do candidato ou da retórica que ele utilize, e independentemente da sua identidade sociodemográfica (género, etnia, idade, etc), todos sentem os efeitos da inflação na sua vida. Como tal, vimos uma tendência entre quase todos os grupos do eleitorado de crescimento da margem de vitória numa direcção Republicana, mesmo nos grupos que não deram maiorias a Donald Trump. Este crescimento, em alguns casos, correspondeu a um aumento de votos, mas em muitos casos correspondeu a uma manutenção do número de votos de 2020 em conjunto com uma desmobilização e queda do resultado dos Democratas.

Assim, o eleitorado de Donald Trump pode ser dividido em três grandes grupos. Por um lado, os Trumpistas, cuja preferência e lealdade política é, realmente, Donald Trump. Por outro lado, os republicanos e conservadores ideológicos, que votaram no candidato que, por agora, lidera o seu partido e pode avançar as suas preferências. Em terceiro lugar, este eleitorado flutuante e não muito ideológico, que votou não por concordar com Trump ou gostar da pessoa, mas sim porque queria mudança e quis votar contra o contexto económico dos últimos 4 anos. Nos dois últimos grupos, é frequente ver eleitores que consideram Trump um candidato com muitas falhas de carácter, mas não consideram que essas falhas são mais importantes do que outros aspectos pragmáticos ou ideológicos e, portanto, votam nele.

Caindo num certo wishful thinking, muitos analistas e observadores independentes, bem como estrategas do partido Democrata, acharam que conseguiriam mobilizar estes eleitores flutuantes pelo tema da preocupação com as instituições e a democracia. Para eleitores como eu (que voto nas eleições norte-americanas), esse tema é muito importante. Mas o meu perfil não corresponde à maioria do eleitorado: tenho um nível de rendimento confortável e, mais importante, dedico-me profissionalmente ao estudo das instituições políticas, pelo que dou extrema importância ao respeito pelas eleições e pela preservação das instituições democráticas. Para a maioria dos eleitores, nos EUA ou fora dos EUA, em regimes democráticos ou híbridos, já muitas vezes se viu que os temas sobre o funcionamento institucional da democracia não são eleitoralmente mais eficazes ou importantes que a economia ou outros assuntos políticos.

Ao contrário do que tem sido repetido, a vitória de Donald Trump não foi um landslide. Na verdade, a sua margem de vitória será inferior à de Biden em 2020, à de Obama em 2012 e 2008, à de George W. Bush em 2004 e à de Bill Clinton em 1996. Um landslide corresponde a um resultado esmagador como os de Ronald Reagan em 1980 e 1984, que venceu quase todos os estados da costa leste à costa oeste passando pelo grande interior do país. Numa era mais semelhante à de hoje, um resultado forte é um resultado como o de Barack Obama em 2008, que venceu com uma margem de 7.2 pontos percentuais. Por comparação, quando todos os votos estiverem contados, Trump vencerá com uma margem estimada de 2 pontos percentuais (ainda faltam contar mais de 10 milhões de votos nos estados da costa Oeste, predominantemente Democratas). Ou seja, uma vitória de dimensão normal. E, como é normal também, em anos presidenciais, o partido que vence a presidência vence muitas vezes também o Congresso num efeito de arrastamento.

Sendo uma margem de vitória de dimensão normal, porque todos falam de um landslide? Aqueles que são partidários, naturalmente festejam que o seu candidato tenha saído vencedor e a celebração é dada à hipérbole. Pelo contrário, aqueles que são do partido oposto ou que têm preferências anti-Trump, convenceram-se que Donald Trump apenas poderia vencer através de distorções do sistema eleitoral (que permitem a uma minoria popular eleger um presidente, como em 2016) ou através de outras maquinarias institucionais de certificação dos resultados eleitorais nos limites da legalidade ou mesmo ilegais, como Trump tentou em 2020.

Na verdade, o próprio Partido Republicano convenceu-se muitas vezes disso, como bem mostra o apreço do eleitorado republicano em relação ao Colégio Eleitoral, em contraste com os Democratas, que, nos últimos anos, preferiram o standard do voto popular. O próprio Donald Trump ter-se-á convencido disso mesmo e daí a sua reacção lamentável em relação aos resultados de 2020, eleição que ainda não concedeu que perdeu. O resultado de ontem mostra que a sua reacção de 2020 foi simplesmente uma birra perigosa de quem não gosta de perder. Mas uma democracia é, segundo a definição elegante de Adam Przeworski, um regime onde os partidos perdem eleições – e aceitam perder eleições. Se o sistema fosse realmente fraudulento, Trump não teria ganho este ano, especialmente considerando que é o partido oposto que está no poder. Afinal de contas, havia uma maneira simples de ser eleito: ganhar umas eleições e até a maioria do voto popular porque os eleitores assim o expressaram, em eleições livres.

Essa é, na verdade, uma das novidades normativas positivas vindas desta eleição. Discordando veemente de muitas posições políticas de Donald Trump e considerando que a sua reação em 2020 foi lamentável, considero positivo que tenha ganho com a maioria do voto popular. É positivo para a sua legitimidade democrática e, acima de tudo, mostra aos Republicanos que podem ganhar uma maioria popular (que não ganhavam há 20 anos). Mostra que, numa democracia, os partidos devem ganhar selecionando candidatos e propondo plataformas que consigam conquistar uma maioria dos votos, ao invés de sistematicamente se atrincheirarem em posições minoritárias utilizando falhas institucionais. Quando não o conseguem fazer numa eleição, devem ajustar-se para o conseguir na eleição seguinte – esse é o trabalho dos Democratas para 2028. Até lá, devem vigiar ao máximo o comportamento democrático de Trump, fazer oposição e tentar reconquistar uma das Câmaras do Congresso nas intercalares de 2026.