A formação médica especializada precisa de ser repensada no processo, na duração e, acima de tudo, na forma. Está estagnada há décadas, desencontrada de todas as alterações que foram sendo impressas nas Escolas Médicas e nos serviços de saúde desde o início do século. A formação médica especializada precisa de ser repensada no processo, na duração e, acima de tudo, na forma. Está estagnada há décadas, desencontrada de todas as alterações que foram sendo impressas nas Escolas Médicas e nos serviços de saúde desde o início do século.

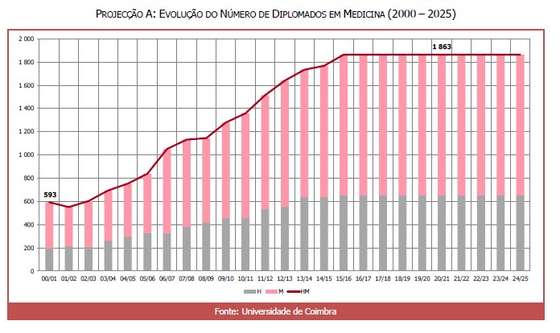

Existem, em Portugal, oito escolas médicas (Braga, 2 no Porto, Coimbra, Covilhã, 2 em Lisboa e Algarve — as das Regiões Autónomas não têm capacidade de formação ao longo de todo o ciclo de estudos), que formam em conjunto mais de 1800 mestres em Medicina, anualmente. Em menos de 20 anos, com o surgimento das novas escolas médicas em Braga e na Covilhã (2001) e com o aumento de vagas em concurso geral e concursos especiais de acesso, este número mais que triplicou, e já em 2010 eram pouco menos de 1500. Um dos maiores saltos na formação pré-graduada deu-se em 2007, com a criação do Contingente Especial para Licenciados — que foi ampliado em 2011 — configurando hoje cerca de 15% de todas as vagas nas Escolas Médicas. Contudo, a formação médica pós-graduada não conseguiu acompanhar a parada — em breve vamos analisar as causas para esta discrepância.

Antes, gostava de deixar um resumo breve do funcionamento duma formação médica integralmente feita dentro do sistema nacional que, ao contrário da larguíssima maioria dos países da Europa, e do mundo, é totalmente público.

- Mestrado Integradoem Medicina — curso de ensino superior com 6 anos de duração, incluindo Licenciatura em Ciências Básicas da Saúde (3 anos maioritariamente teóricos) e Mestrado em Medicina (2 anos clínicos + 1 ano de estágio orientado)

- Prova Nacional de Acesso (PNA), realizada em meados de novembro do ano de término do MIM, isto é, cerca de 5 meses depois do final do curso. Esta prova foi remodelada recentemente (o 1º exame sob a nova estrutura teve lugar em novembro de 2019), com uma carga bibliográfica mais pesada que a prova que existia há décadas, ainda que — felizmente — mais orientada para avaliação de raciocínio clínico rápido e não para pura memorização de conteúdos

- Internato de Formação Geral (1 ano) — a iniciar no 1º dia útil do ano seguinte à prova, com rotação por várias especialidades, integrados nas equipas médicas e com autonomia parcial para intervenção clínica, sendo já remunerados

- Formação Especializada, em função da classificação obtida na PNA — dentro de alguns anos a média de curso normalizada entrará com 20% da nota a concurso para a colocação em especialidades. Tem duração de 4 a 6 anos, dependendo da especialidade, e estão plenamente integrados nas equipas médicas, com autonomia quase total.

Tal como acontece com a formação nas Escolas Médicas, tanto o “Ano Comum” (Internato de Formação Geral) como a formação especializada são feitas apenas em Centros de Saúde e Hospitais sob tutela do Ministério da Saúde.

O número de vagas para entrada nas Escolas Médicas é definido por cada universidade, em coordenação com o Ministério do Ensino Superior, enquanto o número de vagas para a formação especializada é definido pelo Ministério da Saúde, após audição com a Ordem dos Médicos, que comunica com os serviços hospitalares para avaliar a capacidade formativa e o cumprimento de critérios pré-definidos de qualidade (os afamados “Critérios de Idoneidade”).

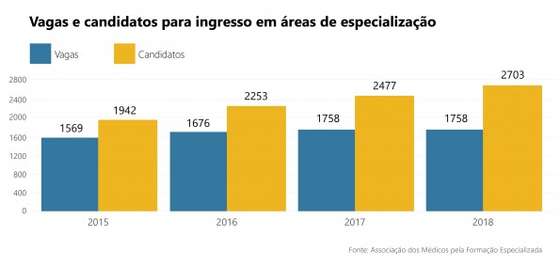

Desde 2015, existe um problema sério no sistema de formação médica em Portugal e que era facilmente antecipável há mais de 20 anos: a capacidade formativa pós-graduada não consegue absorver todos os estudantes recém-formados. Este défice era de cerca de 150 alunos em 2015, mas chegava a quase 600 em 2019 — um problema em forte aceleração.

Fonte: Associação Portuguesa dos Médico pela Formação Especializada

Fonte: https://www.edulog.pt/artigos/em-analise/em-debate-ha-falta-de-medicos-em-portugal

Neste momento, até o leitor mais alestado da formação médica em Portugal pode acompanhar confortavelmente o convite à discussão que se segue— que deixa de fora a discussão sobre a reformulação da Prova Nacional de Acesso e a eventual alteração dos preceitos da Formação Geral e concursos para a formação especializada.

Partindo do princípio de que há um interesse comum em resolver o problema do excesso de estudantes de medicina, e do advento recente dum exército de médicos indiferenciados enquanto faltam médicos especialistas um pouco por todo o país.

É de pouco inteligente formar estudantes brilhantes que são altamente valorizados um pouco por toda a Europa como altamente qualificados e dos melhores trabalhadores em saúde — como acontece, também, com a enfermagem — que se vêm obrigados a escolher entre uma vida sem um futuro promissor ou a emigração. Não os podemos condenar pela escolha que fazem. Afinal, quantas mães e pais não querem a melhor vida possível para os seus filhos?

Assim sendo, como reequilibrar a balança?

Há várias soluções possíveis, que agradarão mais a uns que a outros dependendo das suas afinidades políticas, preceitos ideológicos, ou comum bom-senso. Cada uma tem pontos fortes e fracos, maiores ou menores custos ou complexidade logística e graus diferentes de oposição ao status quo.

I. Manter o sistema como está, reforçando a sua capacidade de atuação

Esta será a hipótese mais atraente para defensores acérrimos dum sistema de saúde totalmente público, e que se opõem veementemente à mera possibilidade de a A3ES dar aval positivo à abertura duma Escola Médica privada. É, contudo, a que (na minha ótica) oferece a menor probabilidade real de resolver o problema de base e de permitir estabilidade a longo prazo.

Desde logo, implica a reversão dos cortes, sob a sinonímia eufemística de cativações, que têm sido acelerados desde 2015, e um reforço de financiamento que será hoje maior que o que seria necessário na ausência desta suborçamentação crónica. Seria necessário, primeiro que tudo, travar a saída de profissionais do Serviço Nacional de Saúde para unidades dos sectores privados e social, de forma a manter a capacidade formativa estável — sem médicos especialistas nos quadros dos hospitais públicos, não há capacidade de formação de novos especialistas.

Para tal seria imperativo rever as tabelas salariais, tornando-as o mais próximo possível da atratividade das dos sectores concorrentes ao Estado, assim como dotar os hospitais dos meios técnicos e materiais suficientes e necessários para a prática da Medicina segundo a legis artis. O problema é que esta abordagem traria custos ao Estado que, a priori, sabemos não conseguir cumprir, como tem sido demonstrado nos anos recentes, e os resultados — caso a reforma fosse bem-sucedida — só mostrariam efeitos vários anos depois da sua implementação total.

II – Obrigar à permanência, por um período mínimo, dos médicos recém-especialistas no SNS

Apesar de ser uma proposta que parece, à primeira vista, apelativa e do mais elementar bom-senso para muitos, importa relembrar que as ideias mais fáceis e agradáveis dificilmente são as melhores, e raramente as corretas. O Pacto de Permanência, defendido por Marta Temido em 2019 como uma das opções em estudo, não seria nada mais que um “Pacto de Decadência”, deixando aos jovens médicos uma falsa escolha: aceitar um vínculo de 3–5 anos com o Estado após a sua formação sob as condições de trabalho e remuneratórias por ele definidas, ou abdicar da formação especializada por completo — no limite, desistir dum projeto de vida que consumiu 6 dos seus verdes anos.

É uma falsa solução, na medida em que não cria mais vagas especializadas, não reduz o número de candidatos e, portanto, não melhora nem a formação médica nem a prestação final de cuidados ao utente. Pelo contrário: aumentaria a frustração nos profissionais de saúde, mantendo o stress sobre o sistema e criando um terreno fértil ao erro médico e à expansão dos défices de acesso.

“Os médicos (incluindo os que trabalham no setor público) têm tantos direitos como os restantes cidadãos. Depois de amarrar os utentes às filas de espera, o Governo pretende agora agrilhoar os médicos ao serviço público” escrevia João Cotrim de Figueiredo, deputado único do IL em novembro de 2019. Seria impensável obrigar jornalistas, advogados, farmacêuticos, engenheiros e tantas outras profissões a trabalhar obrigatoriamente para o Estado; por que é que isto parece ser só aceitável e desejável com os médicos? Por que é que todos parecem ter direito intrínseco a ter liberdade de escolher como, onde e quando exercer a sua profissão, mas essa liberdade é amputada à classe médica?

III – Manter a formação pós-graduada no atual sistema, diminuindo o numerus clausus no Ensino Superior

Tal pode ser alcançado, seja pela redução do número de Escolas Médicas — algo que nunca seria aceite por nenhuma das mesmas —, redução das vagas ao Concurso Geral de Acesso ou a redução/extinção de Concursos excecionais, como para Licenciados. Apesar de poder não ser uma medida popular, e que tem sido liminarmente recusada pelo atual Ministro do Ensino Superior, os sistemas extraordinários correspondem a cerca de 15% das vagas totais no sistema de ensino superior, pelo que o impacto final seria equivalente ao encerramento de uma das Escolas Médicas. Resta aqui decidir se os programas para acesso especial a alunos com licenciaturas prévias são mais benéficos (para os próprios, e para a formação médica) e o ajuste deveria ser feito no Concurso Geral de Acesso, ou se a extinção destes programas acessórios deve ser ponderada. Mas, uma vez mais, é uma falsa solução.

IV – Reforma integrada do sistema de Formação Médica

Assim, postas as 4 propostas anteriores, que são as mais debatidas no meio, sobra a que será para mim a única verdadeira solução holística — repensar profundamente todo o sistema, tendo em conta as suas fraquezas, mantendo os seus pontos fortes.

É urgente levantar a questão: até que ponto a formação médica tem de ser um monopólio público? Haverá quem advogue que só com uma formação em universidades públicas, supostamente alheadas de interesses financeiros e de apelidos de família se garante a isenção e igualdade entre estudantes.

Contudo, já existem organismos capazes de uniformizar a formação, sendo-lhes dada essa capacidade. É o caso do Conselho Nacional das Escolas Médicas (CNEM) que reúne os diretores de todas as Escolas Médicas do país, e que pode ficar responsável pela definição consensual de programas de formação, permitindo a expectável e desejável margem de adaptação em cada uma delas, diferenciando-se pelos bons ou maus motivos. É o caso da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina (ANEM), entidade coordenadora das associações de estudantes de medicina e que poderia ter uma função de supervisão de proximidade. Ou ainda o caso dos Ministérios da Saúde e Ensino Superior, que teriam sempre um papel nuclear de coordenação, supervisão e regulação do sistema. Em igualdade às eventuais Escolas Médicas Privadas, que teriam de cumprir os mesmos requisitos de qualidade a que estão sujeitas as Escolas Médicas Públicas, também estas deveriam ter uma margem superior para a definição de critérios de acesso, no seguimento duma reforma geral do Concurso Geral de Acesso ao Ensino Superior, que urge ser feita.

Contudo, numa área tão crítica do saber como é a Saúde, não se pode prescindir dum mecanismo universal de avaliação entre as formações pré- e pós-graduadas. Exames desse género existem em quase todos os sistemas de formação médica do mundo ocidental — com as inerentes diferenças entre eles — e assim se deve manter. É um momento em que as discrepâncias entre a formação das diversas escolas médicas é anulada, e todos concorrem em pé de igualdade. Este é o principal momento que garante a equidade entre todos os concorrentes à formação médica especializada, e em nada seria posto em causa com as reformas a montante e a jusante do mesmo, e a reforma recente da Prova Nacional de Seriação (PNS) foi o primeiro passo para tornar este momento de avaliação mais justo que a memorização estéril de informação.

Um sistema misto de formação superior só fará sentido com um sistema misto de formação pós-graduada, integrado igualmente num sistema misto de financiamento e prestação de cuidados. A liberalização do sistema de saúde – da formação à prestação – é um ponto nuclear para a reforma dos serviços de saúde em Portugal.

Não é lógico que apenas os Hospitais da rede pública possam ser autorizados a formar especialistas. Tendo as condições suficientes e necessárias para cumprir os mesmos critérios de qualidade formativa a que os hospitais públicos estão sujeitos, os serviços de saúde dos sectores privado e social deviam poder — e ser convidados a — integrar uma rede global de bolsas de formação médica pós-graduada. Não só se permitiria um aumento imediato das vagas para formação de especialistas (permitindo absorver boa parte do excesso a curto prazo), como não se ficaria dependente dos meios económicos e de limitação de recursos humanos do Estado. Se um médico migrasse dum hospital público para um privado, a sua capacidade formativa migraria de instituição com este, mas não sairia do sistema nacional de saúde como um todo.

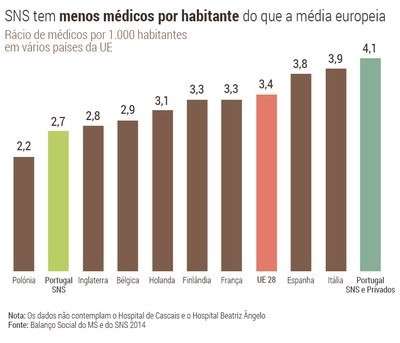

Fonte: https://observador.pt/especiais/temos-medicos-a-menos-ou-a-mais/ (2016)

Idealmente, a combinação dum sistema misto de formação médica, com a adaptação do número de estudantes às reais capacidades formativas do país seria o ideal. Ao contrário de quase todas as outras profissões, um médico não está apto a sê-lo em pleno por terminar um curso superior, mas está limitado pela capacidade de lhe ser permitida formação adicional — período em que estará integrado nas equipas médicas e não será apenas um estudante, mas um membro ativo do sistema de saúde. Um estudante de medicina sem acesso a formação especializada — importa destacar que a Medicina Geral e Familiar é hoje uma especialidade — será pouco mais que um precário ad aeternum com o objetivo de preencher lacunas. Se haverá quem queira sê-lo voluntariamente e com todo o direito, não se podem forçar centenas por ano a tal.

Não está em causa a defesa de um “interesse corporativo”, mas da inutilidade prática de formar estudantes de medicina para serem médicos desqualificados quando o que falta em Portugal não são estudantes de medicina ou médicos no global — mas especificamente médicos especialistas.

Apenas quando for entendida a importância da reforma do sistema, da raiz à copa, de pôr de lado as amarras ideológicas de décadas e colocar o utente contribuinte e aquilo que melhor o serve — em custo, acesso e qualidade — acima do prestador será possível mudar o paradigma de degradação do Sistema Nacional de Saúde.