O sol resplandecia sobre Lisboa, aquecendo-a e doirando-a. São palavras roubadas a um trecho das memórias de Raul Brandão – mas é assim exactamente que me lembro desse verão de 1974. Não tenho memória de um único dia de chuva nesses meses de Julho a Outubro em que estive de passagem pelo ‘rectângulo’ num caminho que levava de Nampula a Madrid.

Terminara em Maio a minha comissão militar na Pérola do Indico. O dia 25 de Abril, para mim e para muita gente em Moçambique, foi no dia 26. Na noite desse dia ouvi muito à puridade, num botequim de Montepuez, chamado à parte por um oficial do corpo de Comandos, a proclamação da Junta de Salvação Nacional, como se fosse um segredo militar.

A notícia era talvez fragorosa demais para uns delicados ouvidos estrangeiros: o ‘nosso’ General Spínola tinha tomado o poder em Lisboa. Aleluia!

Estava connosco C. F. Spence, um homem de negócios inglês, veterano conhecedor da África Austral que viveu muito tempo em Lourenço Marques (tenho aqui o exemplar que me ofereceu do seu Moçambique, East African Province of Portugal, com a sua dedicatória ao Alferes de então, numa caligrafia muito legível e em português correcto.) A notícia era talvez fragorosa demais para uns delicados ouvidos estrangeiros: o ‘nosso’ General Spínola tinha tomado o poder em Lisboa. Aleluia! Mas ainda não se sabia bem o que se passava.

O discurso de Marco António

Desembarquei em Lisboa a 22 ou 23 de Junho, com a chegada do verão desse Outono português. Durante as semanas que se seguiram não falei com muita gente. Passei-a maior parte desses dias na companhia do meu amigo Manuel Maria Múrias, dedicados ambos a uma única conspiração: a de publicar um jornal de ‘intervenção’, que só começou a sair em Setembro, o Bandarra, a que pusemos com mais fé do que excessiva esperança o subtítulo ambicioso de ‘o combate do futuro’.

Foi na salinha pequena de uma casa alugada em Cascais para passar o mês de Agosto que o Manuel Maria nos leu ainda escrito à mão na sua letra redonda e regular o artigo ‘O discurso de Marco António’, que daria brado. Comoveu-nos. (Éramos assim em 1974.) Foi pretexto depois para um dos mais caricatos episódios da tragicomédia do 28 de Setembro.

Manuel Maria Múrias (1928-2000) foi um jornalista nacionalista e conservador que, antes do 25 de Abril, chegou a director da RTP e, depois, ajudou a fundar o jornal Bandarra, foi preso no 28 de Setembro, libertado apenas em Dezembro de 1975, fundou depois o semanário A Rua. Como director deste jornal foi inúmeras vezes processado por abuso de liberdade de imprensa, tendo sido o único jornalista português que cumpriu prisão efectiva, desde a revolução, a ter cumprido pena de prisão efectiva ao abrigo da lei da imprensa.

Começava desta maneira: ‘Frontaria da Assembleia Nacional. Manhã cinzenta e triste. A multidão sussurrante transborda do grande largo. Trazendo nos braços um corpo exangue, Marco António surge no topo das escadarias. Arenga ao povo. – Amigos, portugueses, compatriotas: Trago-vos Portugal nos braços. Venho para os seus funerais – e não para o louvar. O mal das pátrias sustenta-se além da morte. O bem enterra-se com elas.(…) Seja assim com Portugal. Os drs. Mário Soares, Álvaro Cunhal e Sá-Carneiro (três honradíssimos cidadãos) permitiram que vos falasse. Disseram eles que a nossa Pátria, em oito séculos de história, quase só se portou mal. Reconheçamo-lo contritamente sem discutir: – os drs. Mário Soares, Álvaro Cunhal e Sá-Carneiro são três grandes personalidades que nos restituíram a liberdade. Quem somos nós para os contestar?’

A batalha contra a ‘descolonização exemplar’ já estava nesse verão quase definitivamente perdida e a luta contra a sovietização do que restava de Portugal talvez pareça hoje uma curiosidade supérflua.

Naquela altura já tinha havido o caso Palma Carlos, primeiro-ministro do primeiro Governo Provisório, que se demitiu depois de declarar perante o Conselho de Estado: ‘Não quero morrer como traidor à Pátria.’ Spínola era Presidente da República. Por sua vontade expressa, Álvaro Cunhal fizera parte desse primeiro governo provisório. Contra a sua vontade, o Coronel Vasco Gonçalves, a quem toda a gente atribuía simpatias comunistas (havia mesmo quem jurasse a pés juntos que tinha visto o seu cartão de membro do Partido… ) foi nomeado para o lugar de Palma Carlos.

▲ Palácio de Belém no 28 de Setembro: populares do lado de fora do portão, um helicóptero militar estacionado no Pátio das Damas

O PREC – o Processo Revolucionário ainda não fora oficialmente declarado mas era bom de ver que estava Em Curso. Em Agosto, a Guiné já fora entregue ao PAIGC, preparava-se a iminente entrega de Moçambique à Frelimo. A ‘criação das condições para um debate franco e aberto a nivel nacional do problema ultramarino’ tinha sido um dos primeiros pontos do Programa do Movimento das Forças Armadas a ser lançado borda fora, como era de prever.

Chorosamente embora, esperneando embora, o Presidente da República ia assinando.

O jornal Bandarra

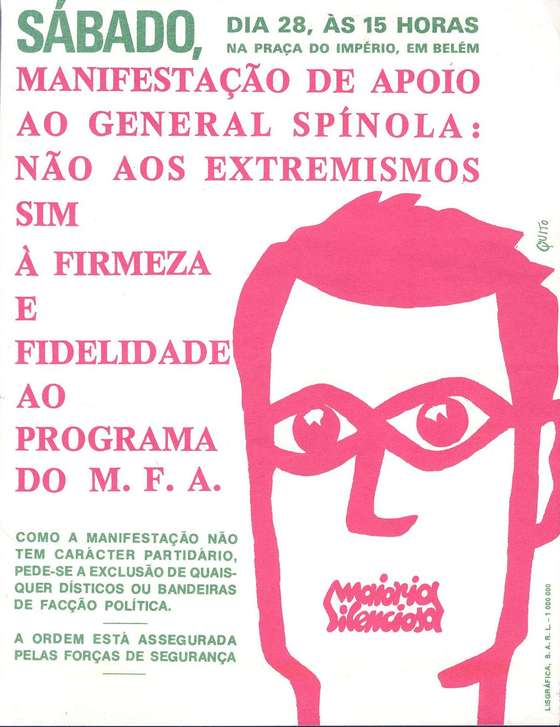

Foi neste contexto que se preparou a saída do Bandarra – e que o General Spínola e os seus amigos começaram a preparar uma manifestação da chamada ‘maioria silenciosa’, a famosa expressão inventada por Nixon. Ao abrigo das leis “fascistas” que se mantinham em vigor eu ia ficar como director do jornal: exigia-se um diploma universitário e eu era licenciado; o Manuel Múrias, embora mais velho, mais conhecido e mais experiente nas lides da informação (trabalhava em jornais desde miúdo, fora director de Informação da RTP), só tinha, como costumava gabar-se, a quarta classe adiantada. A necessária empresa editora era a Editorial Restauração, de António Cruz Rodrigues, ligada ao grupo da revista católica ‘integrista’ Resistência. António Maria Pinheiro Torres era o nosso Administrador.

O nº 2 do Bandarra analisa o processo de Moçambique, salientando o nascimento de uma democracia popular, com partido único: a cortina de ferro desce sobre a África Austral. Iniciou-se a comunização de Portugal. Considera-se que ao pé do PCP, o PS perde o pé e que o CDS descobriu a quadratura do círculo num rigorosamente ao centro, procurando opor-se à esquerda sem perder força. Manuel Maria Múrias escreve um épico artigo intitulado Orgulhosamente Pequenos.

Publicar um jornal requeria dinheiro (o que sempre foi e continua a ser preciso) e, naquela época, uma tipografia que aceitasse a publicação; fora abolida a odienta Comissão de Censura ou de Exame Prévio, mas os tipógrafos e outro pessoal das oficinas gráficas decidiam soberanamente o que se havia ou não de imprimir. A inofensiva folha informativa e doutrinária da Causa Monárquica, por exemplo, tivera de cessar a publicação por diktat dos impressores. Era uma censura que tinha a vantagem de ser anónima, feita pelas chamadas classes trabalhadores e destinada a assegurar, como então se dizia, as mais amplas liberdades.

O dinheiro para as primeiras impressões arranjou-se mediante umas letras de favor e umas poucas receitas publicitárias em que só uma página inteira paga pelo Banco Pinto e Sotto Mayor de António Champalimaud tinha algum relevo – económico e gráfico: “O encanto discreto de certos momentos” era o que lá prometia o cartão Sottomayor num anúncio que ainda hoje é bonito, fabricado pela Agência Leo Burnett. (Naqueles momentos de grande excitação que não eram propriamente encantadores nem discretos, António Champalimaud chegou a desafiar Manuel Múrias para Director do Diário de Lisboa, ideia um tanto rocambolesca que nunca chegou a ter seguimento).

A tipografia, depois de várias tentativas, lá se arranjou também, na Amadora. Para evitar possíveis dissabores futuros, comparecemos, acompanhados pelo proprietário, perante uma assembleia geral dos empregados da Gratelo para explicar ao que vínhamos e obter – ou não – a garantia de que não haveria intervenções censórias do pessoal. Predominavam na tipografia os elementos do MRPP: talvez por uma antipatia comum pelos sociais fascistas do PCP e pelos partidos burgueses do ‘arco da governação’ da época, todos acederam em nome da liberdade de expressão e de umas receitas que lhes faziam falta – e cumpriram escrupulosamente o acordado. Só tenho boas recordações dessa breve colaboração.

A Causa Monárquica emprestou-nos umas sumárias instalações da Travessa de S. Pedro, no Bairro Alto. Avisadamente, o Pedro Câmara Leme retirou de lá e pôs a bom recato alguns modestos pertences de maior valor estimativo. Rimo-nos. Mas ele tinha vivido mais do que nós.

O assalto à redação

Na madrugada de 28 de Setembro as instalações vazias seriam valorosamente assaltadas e arrombadas por um destacamento militar, que partiu o que pode, se apropriou do que lhe apeteceu e levou em triunfo a definitiva prova da tremebunda conspiração que ali se gizava: um telegrama, encontrado em cima de uma das mesas da redacção, e que dizia – numa linguagem que foi apresentada como ominosamente cifrada: “Marco António Stop Meu General Stop Acorrentado neste grande largo agradeço publicamente ter feito palavras suas meus pensamentos Stop Comungando maioria silenciosa aguardo restituição pátria usurpada por triunvirato e seus centuriões Stop Chorando raivosamente Viriato”. Na altura demos tratos à imaginação para tentar adivinhar quem seria o maduro. Passados mais de trinta anos um velho conhecido declarou-me que fora ele a enviá-lo, por pura chalaça.

Na madrugada de 28 de Setembro as instalações vazias seriam valorosamente assaltadas e arrombadas por um destacamento militar, que partiu o que pode, se apropriou do que lhe apeteceu e levou em triunfo a definitiva prova da tremebunda conspiração que ali se gizava: um telegrama, encontrado em cima de uma das mesas da redacção.

Com todas as devidas autorizações legais saíu o número zero do Bandarra. Houve mais dois. No dia 28, sábado, devia sair o terceiro. Tal era a nossa confiança nos dotes e na determinação do Presidente Spínola que a primeira página ia ter uma fotografia do General, pequenino e sozinho, ao fundo de uma parada da Guarda Republicana, e um título ‘O Presidente da República está cercado’. (A gente da tipografia, contando com razão que ia ser incomodada, destruíu prudentemente todo o material que lá tinha para esse número que nunca foi publicado.)

No número 1, a primeira página era ocupada por uma fotografia de um soldado estendido a dormir num catre, uma selecção de citações de Spínola e a toda a largura da página a pergunta ‘E agora?’. Por baixo, escrevia-se: ‘O Presidente da República pôs claramente a questão. Portugal inteiro sentiu-se aliviado. Os factos porém contradizem as palavras. O assalto às estruturas da Nação continua. Que vamos fazer agora?’

Na posse do Alto-Comissário para Moçambique, a seguir ao Acordo de Lusaka, o general tinha dito: ‘O Presidente da República tem plena consciência do que é e do que não é democracia, do que é e do que não é descolonização. E, como tal, não consentirá que, em nome da liberdade e da democracia, o povo português volte a ser escravizado, ou que, em nome desses mesmos princípios, se abandonem milhões de seres humanos a uma escravidão semelhante àquela de que nos libertámos. Doutro modo não cumpriríamos o Programa do Movimento das Forças Armadas.’ E assim por diante. O clima era esse quando o General, acossado, se decidiu a mais um contra-ataque e começou a preparar a armadilha em que ia cair.

Não obstante as mirabolantes alegações sobre os pormenores de um golpe de Estado para o qual Spínola esperaria da manifestação o pretexto e uma suposta legitimação popular, a sua estratégia e preparativos caracterizaram-se pela fantasia, pela desorganização, pela inoperância e pela estupidez, a começar por uma petulante e temerária provocação ao primeiro-ministro e ao MFA na famosa corrida de touros do Campo Pequeno, dias antes.

Nas vésperas do dia marcado para a manifestação, o Comandante Chefe das Forças Armadas mandava recados a quem pudesse interessar: a situação é muito grave, os civis que se armem. Na luta política, o brioso poeta de Portugal e o Futuro e autor, nem passaria um ano, do Portugal sem Rumo, fez juz ao título de mimoso militar.

‘Partir os dentes à reacção’

No dia 28 eu não estava em Lisboa. Estava na Covilhã. Tinha apanhado o avião de sexta-feira (havia uma carreira aérea regular entre Lisboa e a Covilhã), como me acostumara a fazer desde o princípio do mês para lá passar o fim de semana. Nessa noite de 27 quem desse uma volta pela cidade veria as façanhudas barricadas montadas por civis armados de paus e de pedras nas saídas para Lisboa.

A palavra de ordem era ‘partir os dentes à reacção’, na cordata expressão de Cunhal. Por todo o país, o MDP/CDE-Partido Comunista e outros grupos de esquerda, destacamentos militares e gente do Partido Socialista montaram nas estradas e nas entradas de Lisboa essas barreiras. Com maior ou menor brutalidade – houve em Coimbra, na Ponte sobre o Tejo, noutros locais, tiros, espancamentos e vítimas mais ou menos graves entre os manifestantes que se dirigiam a Lisboa – mas com notável eficácia, cortaram a passagem a um suposto e poderoso exército contra-revolucionário que ao raiar do dia se esfumara e cujo copioso armamento nunca ninguém encontrou.

▲ Em todas as estradas que conduziam a Lisboa, civis, misturados com militares, montaram barricadas e revistaram todas as viaturas suspeitas de trazerem pessoas para a manifestação de apoio a Spínola

A versão heróica e revolucionária dessa jornada política está bem condensada em A negra madrugada, um relato em prosa escarlate de Amadeu José de Freitas em que abundam os adjectivos e as laudas ao Povo mas brilham pela ausência quaisquer evidências da tremebunda conspiração.

Na madrugada de 28, o COPCON sob o comando de Otelo Saraiva de Carvalho engavetou em Caxias umas centenas de ‘fascistas’, muitos dos quais só foram libertados depois do 25 de Novembro do ano seguinte. Após um fim de semana de notícias e boatos desencontrados sobre o que se passara e passava em Belém (e hoje são tristes cenas razoavelmente conhecidas), de lágrimas nos olhos uma vez mais, Spínola retirou-se pelo seu pé, despedindo-se com o célebre discurso de renúncia do dia 30 de Setembro. Uns dias depois ainda foi corajosamente almoçar com o seu sucessor, o General Costa Gomes.

O 28 de Setembro foi pretexto para dezenas de prisões. Este comunicado do MDP-CDE divulga uma lista provisória dos presos, alguns dos quais ficariam mais de um ano detidos, sem julgamento ou acusação. Entre eles, Artur Agostinho.

Um dos presos do 28 de Setembro foi Manuel Maria Múrias. Em dias mais frenéticos tinha dito muitas vezes, por graça, ‘se me vejo preso nem acredito’. Fizeram-lhe a vontade. Um grupo de militares foi buscá-lo a casa nessa madrugada. Só o tornei a ver quase dois anos depois. Saíu como entrou, acusado de nada, ilibado de nada. A justiça revolucionária, como explicou, antes de ter de fugir dela, Victor Serge, profissional da revolução comunista, tem uma enorme superioridade sobre a justiça burguesa: não se ocupa de ‘inculpações ou acusações precisas’, aplica-se às pessoas pelo que elas são e não necessariamente pelo que tenham feito.

Na Covilhã, depois de falsos alarmes, de notícias mais ou menos fidedignas sobre um mandato de captura em meu nome, acabei por passar para Espanha. Aquele fugaz ‘combate do futuro’ tinha acabado de vez. O resto é outra história.