É um livro de memórias mas também é uma reflexão sobre a atualidade. José Rentes de Carvalho, o português que emigrou a meio do século XX e que lhe conheceu a segunda metade como espectador atento e crítico. “A Ira de Deus Sobre a Europa” transforma a descoberta de uma nova sociedade – a holandesa – como a descoberta de si mesmo e de um continente em mudança, entre avanços e recuos.

Neste excerto que o Observador publica, Rentes de Carvalho compara hábitos holandeses com costumes portugueses, dos comportamentos sociais até à mesa da refeição. “Do seu sentido de humor pouco saberei dizer, em parte porque então me escapava, e aquilo que conseguia compreender em geral deixava-me embasbacado pela rudeza”, escreve o autor a dada altura sobre os holandeses. Mas também reflexões sobre a inclinação das escadas e o desenho das retretes.

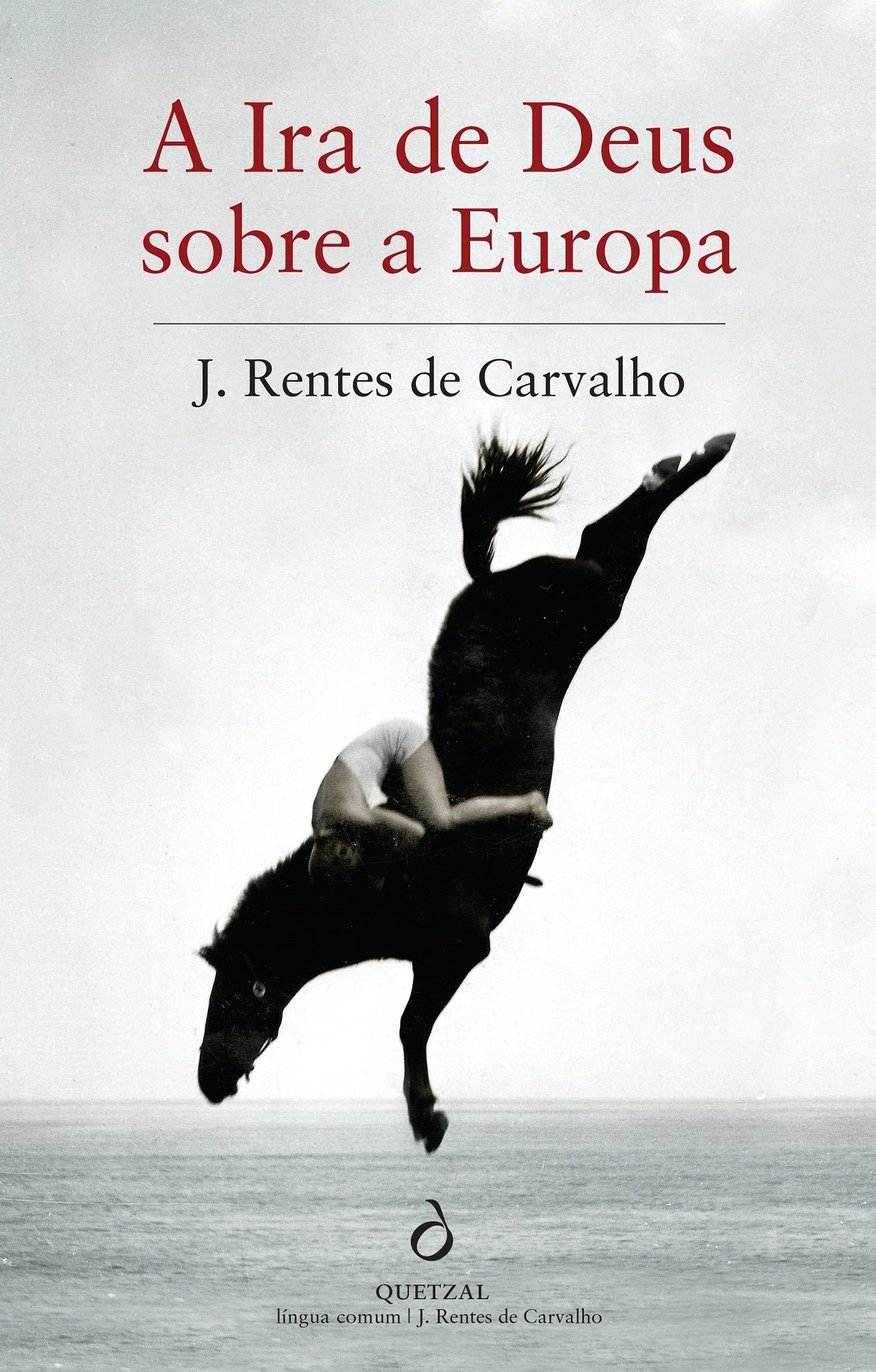

“A Ira de Deus sobre a Europa”, de José Rentes de Carvalho (Quetzal)

“Estamos em fins dos anos 50 e a Holanda é um bem organizado mundo de instituições, igrejas e partidos, que me asseguram ser todos diferentes, nalguns casos mesmo fundamentalmente opostos, mas aos meus olhos se assemelham aborrecidamente idênticos.

Esse, porém, e por enquanto, é um mundo de que só vaga e indirectamente tomo conhecimento. Os meus contactos são superficiais e a premente necessidade do ganha-pão pouco tempo me deixa para ter consciência do que ocorre à minha volta. Soletro o jornal. Comprei um televisor. E assim se dá o caso de que vejo menos a Holanda como na realidade é do que como ela artificialmente se me mostra.

O noticiário é sóbrio, mas isento de crítica ou polémica. De tom quase meridional são os louvores aos empreendimentos que vão contribuindo para a revitalização do país. Louvores, diga-se de passagem, que me parecem com justificado motivo, pois não é todos os dias que se criam novos pólderes, se iniciam obras faraónicas como os Deltawerken ou se descobrem tesouros semelhantes aos jazigos de gás natural. Além de que entre os pequenos ou grandes países poucos possuirão então empresas com a magnitude da Philips ou da Shell, ou uma companhia de aviação que rivalize com a KLM. Mas nesses louvores sobressai a nota triunfalista que, com o correr do tempo, e em diferentes contextos, se me irá afigurar uma aborrecida constante.

Os holandeses dizem-se comedidos, querem-se modestos. Contudo, no findar dos anos 50, quando mais atenção presto à maneira como se comportam, seja ela individual ou colectiva, particular ou oficial, mais convencido fico de que essa modéstia se assemelha muito a uma máscara. Grosso modo e sem distinção de sexo, vejo-os então como possessos pelo espírito da competição e com um obsessivo desejo do ganho. Seja no que for. Poderá ser para um adjunto a eliminação do seu superior, para o homem de negócios a queda dum concorrente, ou o primeiro lugar na corrida de sacos dos pequeninos, o prémio para o escritor, o golo vitorioso do futebolista…

Com um conhecimento incipiente e quase tudo me surpreendendo, nessa altura convenço-me de que o holandês vive atanazado pelo desejo de na sua vida conhecer um momento de vitória. Não necessariamente de vitória discreta, escondida aos olhos de outrem, mas coisa que se veja e ele, proclamando-se modesto, a possa apregoar. Mais tarde viria a descobrir um outro aspecto desse generalizado desejo de pôr à frente, de ser o primeiro, ou pelo menos de contar entre os primeiros. Fale-se de uma arte, um desporto, um género de música, uma seita, uma técnica, e sempre de tudo isso, por mais abstruso que possa parecer, aparecem seguidores, peritos e associações.

Lê-se que a urina tem propriedades medicinais? Logo na Holanda há crentes que passam a beber em jejum um bom copo de mijo. Hip hop japonês, scratch da Arménia, rap ou heavy metal do Usbequistão? A Holanda promoverá os primeiros festivais desses géneros exóticos. Gebarenpoesie (poesia dos gestos)?

A Holanda situa-se de imediato na vanguarda dessa estupenda novidade. Um padre na Calábria comunica em latim com os seus pombos-correios? Não demora a que uns tantos columbófilos holandeses se associem com o mesmo intento. Um outro aspecto que então me intrigava e até certo ponto parecia perverso: a distribuição de medalhas em certos eventos. Contra o que eu esperava, neles não somente se recompensava a actuação dos que venciam, mas também a presença dos que simplesmente participavam, causando, supunha eu, uma espécie de diluição do sentimento de vencer, mas tornando possível que, cada um à sua maneira, sentisse ter partilhado no triunfo.

Com razão ou sem ela, acabaria por considerá-la uma curiosa distorção, levando-a à conta de mais um sintoma do igualitarismo que tudo se esforça por abranger. No fundo, nada tenho contra medalhas, condecorações, taças e mais símbolos de vitória. Mas confesso que continua a decepcionar-me, e é pelo menos contraditório, ver o holandês, que se quer modesto e sóbrio, passear inchado com a roseta na botoeira ou dar uns tão desmesurados urros quando vence.

Como disse atrás, a televisão tornou-se a minha janela favorita para observar a Holanda, isso provavelmente porque era novidade e funcionava também como uma espécie de refúgio. Permitia-me ver sem ter de participar, oferecendo uma imunidade de que eu na rua não desfrutava. Aí, por razões várias — o escasso conhecimento da língua, o contraste dos usos e costumes, outra sensibilidade, até mesmo a diferença de estatura — sentia-me obrigado a manter um cansativo estado de alerta.

Contudo, para além das vantagens que oferecia, a televisão tinha para mim um efeito adverso de que só mais tarde me daria conta: o de certo modo falsear as minhas ideias. Em vez de gradualmente ir descobrindo o país verdadeiro e o meio em que passara a viver, eu absorvia doses maciças de uma realidade manipulada, a qual, embora nesse tempo e de certo modo ainda inocente, me dava a ver uma nação e um povo que singularmente pareciam alvos eleitos para uma crítica venenosa. Em primeiro lugar o aspecto físico. Na rua, caminhando entre eles, para mim era uma questão de bolinar, já que parecia faltar-lhes a destreza e a cortesia corrente entre a gente do Sul. Avançavam a direito, pesados, o olhar vazio, indiferentes a quem vinha em sentido contrário. «Rechts houden!» O outro que se desviasse.

Vistos na televisão — sentado na minha cadeira observava-os sem correr o risco de ser esmigalhado —, a imagem engrossava e pareciam-me rígidos, desajeitados nos movimentos, pouco à vontade nos seus corpanzis. Retraídos também, vagarosos no exprimir do raciocínio. Do seu sentido de humor pouco saberei dizer, em parte porque então me escapava, e aquilo que conseguia compreender em geral deixava-me embasbacado pela rudeza.

Em conversa mostravam-se de uma frontalidade chocante e demoraria décadas para que eu, em vez de reagir e continuar a chamar-lhe «grosseria», tentasse penetrar a razão desse comportamento, tão estranhamente generalizado e tão contrário ao que no mundo civilizado se chama «cortesia». Que muitos holandeses se comportavam assim porque apreciavam ser francos, era explicação que me não satisfazia, pois logo se me tinham mostrado capazes como poucos no jogo do negócio, sabedores de que nele a franqueza é um handicap. E, contudo, sim, eles gostavam de ser «francos», sobretudo quando com a sua «franqueza» faziam encabular o interlocutor, marcando uma vantagem ou demonstrando uma superioridade.

Duma coisa, porém, continuo ciente: ressalvadas evidentemente as excepções, jamais me foi dado, então ou agora, convencer os grosseiros de que, minha ou alheia, a cortesia não é sinónimo de subserviência ou fraqueza. Que mais me surpreendeu quando nesses primeiros anos comecei, digamos, a tactear a Holanda?

O proselitismo dos católicos que se informavam do meu credo, supondo a priori que português e católico seriam sinónimos. Quando os desiludia, acrescentando ser nulo o meu interesse pela religião, as reacções que tinham eram pelo menos insólitas. Uns quantos reagiam chocados, como se tivessem Belzebu pela frente; outros submetiam-me a um interrogatório ideológico, procurando descobrir, em geral com pouca fineza, se porventura tinham diante de si um «comuna». Nalguns casos tentavam a sedução: baptizado na verdadeira fé, eu deveria regressar ao seio da Santa Madre Igreja, pois daí me viriam benefícios, e não somente espirituais. Não via eu o formidável poder que tinha o Partido Popular Católico (Katholieke Volkspartij)? O futuro nunca seria dos incréus nem dos infiéis, mas dos verdadeiros crentes.

Duplamente me surpreendeu a primeira vez que ouvi alguém anunciar em tom dogmático ter nascido num «ninho vermelho». A expressão era nova e pedi esclarecimento, mas ao fim dele ficou-me a ideia de que se a religião do proletariado adorava outros santos, em matéria de fanatismo podia pedir meças à de Cristo.

Em Portugal tinha eu conhecido operários que lutavam na clandestinidade, arriscando a tortura e a morte. Em França entrevistara outros que defendiam os seus direitos e lutavam pela melhoria das suas condições de vida, demonstrando um sério conhecimento das estruturas do Estado e das limitações da democracia. Ainda em França lidara com operários espanhóis, exilados ao findar a guerra civil, mas nem os sofrimentos nem o desespero os tinham levado a perder o sentido de uma fraternidade que se estendia aos seus opositores e adversários.

Tirante os casos patológicos, em nenhum desses grupos tinha encontrado qualquer coisa que, mesmo de longe, se assemelhasse à polarização e ao fanatismo que descobria na Holanda.

Era o Verzuiling, explicaram-me, o fenómeno que, não obstante o dogmatismo e as contradições que o acompanhavam, misteriosamente incentivava o funcionamento do sistema democrático. Mas para mim, além de bizarro era incompreensível, e assim, não somente se ia deformando a minha visão do país e das suas instituições, como me parecia que, em vez de uma nação, eu me viera fixar num território dividido entre umas quantas tribos.

E porque até então nenhum dos seus membros me aborrecera com citações da Bíblia nem tentara converter-me, supus, sem razão, que a tribo protestante era a menos fanática e menos proselitista. A verdade é que eu pouco sabia das doutrinas de Calvino, não tinha ainda ido à Zelândia, nem a Alblasserdam ou Staphorst, e uma vizinha fanática que me incomodaria com as subtilezas do Artigo 31 pertencia ainda ao futuro remoto.

Mais tarde, já com algum conhecimento de causa, vim a descobrir que o descaso dos protestantes pela minha conversão se baseava menos na indiferença do que no facto de que, sendo português e por conseguinte implicitamente católico, eu lhes era razão de desprezo e nojo.

Surpreenderam-me os edifícios de telhados rasos. Além do ar inacabado, numa terra de tanta chuva e então de grandes neves, parecia um absurdo.

A inclinação e a estreiteza das escadas. Para cima, imaginava o que sente um gato ao subir uma parede; para baixo, com a costumeira corda a fazer de corrimão, davam-me a vertigem de quem escorrega dum mastro.

As retretes. Além de apertadas no tamanho, a sua colocação era por vezes inesperada. Vi-as situadas em cozinhas. Recordo uma, caso extremo, construída no oco de uma escada que subia da sala no rés-do-chão e, sei-o porque uma vez a medi, com escassos 90 centímetros de largo.

Os moradores mostravam-se insensíveis, mas a visita assistia a um espectáculo invulgar. À vista de todos, quem a utilizava entrava às arrecuas e tinha primeiro de sentar-se e encolher as pernas devido à exiguidade do cubículo, pois só assim se podia fechar a porta que abria para dentro. Ficar em pé era impossível, e o tabique barreira insuficiente para isolar os sons.

Os gestos. Nalguns casos, além de peculiares, parecendo- -me sem relação com o queriam indicar. O abanar da mão junto da orelha a significar apreço. Os braços erguidos em ângulo recto, as mãos a rodar à altura da cabeça, demonstrando alegria. Curiosamente plástico o convite para beber, com o polegar perto dos lábios, o indicador virado para cima, a mão imitando o esvaziar do copo.

A esses gestos, que continuam correntes, mas deixaram de me surpreender, junto um costume peculiar e curioso: a relação que, talvez também em casa, mas em particular no restaurante, o holandês mantém com o pão.

Antes que lhe sirvam a refeição, e mesmo que o tamanho o exija, em vez de o quebrar com as mãos em bocados, como se faz noutras latitudes, reminiscência involuntária do rito religioso, ele põe-o no prato, pega na faca e corta-o. Depois, minuciosamente, barra-o de manteiga, apoia os cotovelos na mesa, leva-o à boca e lentamente mastiga.

O comer uma sanduíche com faca e garfo, desagradável e difícil manobra, sobretudo quando o pão é redondo, continua a passar na Holanda por ser o modo elegante. De uma singeleza medieval assemelhou-se-me o hábito que, indiferente aos ingredientes que compõem o prato, muitos holandeses têm de, com o gesto rítmico de quem serra, cortar a carne ou o peixe em bocados pequenos, revolvê-los depois com o resto dos ingredientes, esmagar o que é possível esmagar e, a grandes garfadas, comer a pasta assim fabricada.

Diga-se de passagem que, desde que o aprendi, o verbo «prakken», logo me agradou pelo seu valor onomatopaico.

Singular, também, o uso do talher como instrumento indicativo: a faca a girar, tal um ponteiro e o garfo traçando no ar linhas horizontais, de certo modo equivalentes ao sublinhado num texto. Como reagir quando o interlocutor, interessado no que dizemos, pára de comer, apoia os cotovelos na mesa e, de antebraços erguidos, segurando a faca e o garfo como se fossem velas, nos ouve imóvel e atento?

Outras vezes, mas a verdade manda dizer que esta variante a tenho observado sobretudo nas mulheres, dá ao talher a posição contrária: eleva as mãos à altura do rosto, enquanto a faca e o garfo lhe pendem dos dedos, lembrando o modo como o toureiro segura as bandarilhas.

Como penetrar o significado das exclamações? Que atitude tomar quando alguém, sem motivo visível, me gritava «Hatsiekiedee!». Seria uma expressão de surpresa? Sinal de contentamento? O mais embaraçoso era ver que a pessoa, uma vez solto o grito e como se dele se arrependesse, mudava subitamente de atitude, desviando o olhar, deixando que se fizesse um penoso silêncio.

Que dizer de «Retakatek!»? Da segunda vez, ainda que sem exuberância, reagi com o sorriso adequado. Mas da primeira, supondo que me tinham convidado para uma festa, estranhei. Não era só a corpulência do homem que enchia o vão da porta, mas a força das patadas que dava no chão, os braços ao alto a abanar como duas traves, os olhos semicerrados e aquele «Retakatek! Retakatek!» que lhe saía da boca como um grito de guerra.

Com escasso tempo para leituras, eu desconhecia as observações de René de Payx e de Saint-Évremont, dois franceses que na segunda metade do século XVII tinham viajado e vivido na Holanda, nem tinha ainda lido o livro de Sir William Temple.

Todavia, embora distante de três séculos, tal como a eles causou-me espécie dar-me conta de que, na mentalidade e no trato, a mulher holandesa era definitivamente diferente das que até então me fora dado conhecer e, sem dúvida, mais enérgica, levando vantagem sobre o homem em questões de arrojo e determinação.

A percentagem de raparigas atraentes era alta, mas nelas o que realmente surpreendia não era tanto a beleza física, como a independência do trato com o sexo oposto e a liberdade das suas atitudes. Derivaria isso da indiferença que muitos homens demonstravam ou porque, como tinha escrito Paul Zumthor parafraseando Temple, «[…] não animava os homens qualquer agressividade sexual. Os negócios contavam mais aos seus olhos do que o amor e, como distracção, o álcool tinha sobre a mulher a vantagem da simplicidade»?

Seja como for, e testemunhando apenas sobre a experiência pessoal, as portuguesas e espanholas que eu tinha conhecido defendiam ferozmente o capital que o hímen representava; as brasileiras mostravam-se duma venalidade erótica desconcertante; as parisienses certamente eram livres, mas capazes como poucas de, com calculada finesse, avaliar o potencial financeiro do pretendente e decidir em consequência.

Nos bandos de au pairs que em Paris revoavam pelo Boulevard Saint-Germain e adjacências havia um pouco de tudo, desde as desbragadas às virtuosas, passando pelas neuróticas, mas já então gozavam de justa nomeada as raparigas holandesas que, sem falso pudor e saudáveis no instinto, em sintonia com a tradição multissecular de liberdade batava, fornicavam alegremente com quem fosse da sua simpatia.

Vem-me aqui uma recordação. Deve ter sido nos fins da década de 80 que dois jovens cineastas quiseram registar o meu depoimento para um documentário que preparavam sobre «a austera moralidade dos anos 50». Singular entrevista. À maneira de apresentação e com cansativo detalhe, ambos se tinham logo afirmado progressistas, solidários com as massas, preocupados com a miséria do Terceiro Mundo, o sobreaquecimento do Planeta, as espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção…

Talvez por isso tinham um modo sombrio, algo fanático, e recordo com algum desagrado que, em vez de escutar as minhas respostas, se assanhavam a querer impor-me os seus preconceitos. Segundo eles, a década de 50 nos Países Baixos tinha sido qualquer coisa à maneira das trevas da Idade Média: muito trabalho, fraca paga, as massas escravizadas pelo capital, a intimidade dos cônjuges devassada pelas sotainas inquisitoriais do Vaticano e os pregadores da Reforma… A verdadeira revolta sexual, e a decorrente libertação dos costumes, só chegara de facto em meados dos anos 60. Eu que concordasse.

Discordei. O verdadeiro, importante e definitivo passo, pretendia eu, fora dado com a pílula anticonceptiva. Mas a liberdade sexual, mesmo que até então se tivesse tido de encarar as suas ora aborrecidas, ora trágicas consequências, essa era desde tempos remotos uma das mais simpáticas e afamadas características da sociedade holandesa. Eles que não. Eu que sim. Queriam com testemunhos reforçar o seu ponto de vista, contrapunha-lhes eu, irritado, autores que os contrariavam. Nicles revolução sexual, pontificava eu. De seguida, mais para os contrariar do que seguro da minha razão, e também desejoso de pôr fim à conversa, atirei-lhes que a chamada «revolução sexual» tinha sido um mito inflado, a carta branca para en masse e com desmesura, como sempre acontece com as modas na Holanda, se fazer às claras o que já antes se fazia, mas fechando um olho e com o outro fingindo não ver.

Por fim, supondo que talvez a experiência directa fosse argumento válido, referi a agradável fama que na minha juventude gozavam, e segundo informações recentes continuavam a gozar, as simpáticas raparigas que deixavam as Doze Províncias e, au pair, iam alargar os seus horizontes em Paris e outras bandas.

No rosto lia-se-lhes um cepticismo trocista e confessaram que de mim tinham esperado melhor, mas em vez de vistas largas e argumentos fundamentados, viam-me cair no erro imperdoável da generalização. Os rapazes tinham razão, e a mim também me caberia alguma, mas em conversas deste género, e às vezes apenas por motivos de sensibilidade ou pelo malicioso gosto de contrariar, facilmente se descamba para posições opostas. Se eles se tivessem mostrado menos dogmáticos, eu de boa vontade teria dado o braço a torcer e acrescentaria até o que a muitos dos meus ilustres predecessores surpreendera constatar: ainda assim, ou talvez devido aos seus tempos de libertinagem, a rapariga holandesa mostrava-se singularmente fiel e virtuosa no matrimónio.

Claro que nada garante que assim seja, e desconheço se existem estatísticas a confirmar essa impressão. O provável é que se trate de mais um dos mitos que, juntamente com as correntes da tolerância generalizada, do par de tamancos em cada porta, dos moinhos por toda a parte, da liberdade sem freio e outros semelhantes, compõem a imagem folclórica da Holanda.

Voltando ao que, por novidade, no início me levava por vezes a parar na rua, por exemplo o homem que numa carroça puxada por um cavalicoque batia às portas perguntando se havia cascas. O meridional em mim achava insólito aquele aproveitamento, e comparava-a à de formigas a azáfama de centenas de milhares de mulheres que em centenas de milhares de cozinhas descascavam batatas, nabos e fruta, e cuidadosamente guardavam as cascas que iriam depois alimentar sabe-se lá que porcos.

De qualquer modo, quando o observei e se me tornou claro o destino das cascas, o facto corriqueiro foi-me lição de economia, provando que em matéria de poupança e reciclagem eu tinha ainda muito que aprender. Outras cenas de rua: o homem a agitar um reco-reco, anunciando a passagem iminente do camião do lixo; o leiteiro, que num curioso veículo de três rodas fazia a sua ronda a horas certas, tocando à campainha de todas as portas.

Aos espelhos a enquadrar as portas achei graça, e aplaudi o espírito inventivo, mas custou-me a compreender que, sem cortinas, os interiores das casas e as actividades dos seus moradores tão abertamente se oferecessem à devassa dos passantes. Neste ponto do relato pouco mais sou que um recém- -chegado e não é questão de começar já a barafustar contra a gastronomia holandesa, pelo que por enquanto me limitarei à lembrança de algumas impressões iniciais.

Provo um hutspot, prato que me aconselham como histórico, mas além de insípido desagrada-me por ser uma espécie de puré vegetariano e porque o meu gosto de meridional continua avesso aos legumes. Mesmo quando enfeitados com algum diminuto pedaço de carne ou rookworst, vegetarianos me parecem igualmente o stamppot e a boerenkool.

Apreciador da pasta italiana nas suas inúmeras e ricas variações, travo nesse tempo conhecimento, e logo antipatizo, com a versão holandesa do macarroni, e de mesmo com o hachee, o qual ofende o meu paladar pelo excesso de cebola. Os bifes são duros, acompanhados de puré de batata com um forte sabor de noz moscada, compota de maçã, o todo a nadar num molho escuro e aguado. Para mim, que sou guloso, o capítulo das sobremesas é de uma pobreza franciscana: rijstebrij, vla, griesmeelpudding…

Cada uma mais insulsa que a seguinte. Um dia, num restaurante chique em Noordwijk, põem- -me diante um prato que pelo tamanho e a forma oblonga se assemelha a uma travessa. Nesse desmesurado recipiente encontra-se um desmesurado linguado frito, cuja cabeça desaparece sob um montão de arroz branco. Em torno do peixe foi feita uma abundante moldura de ingredientes, que, pelo colorido e a composição, traz à mente os quadros de Arcimboldo. Ele há ali gomos de laranja, rodelas de limão, amoras, cerejas e uvas de conserva, bocados de pêssegos, de ameixas secas, de melão e melancia, morangos, gengibre, banana…

Aquilo, recordo que o empregado mo afirmou, estranhando talvez a perplexidade com que eu olhava a iguaria, era um Tong Picasso, ponto alto da culinária holandesa. Talvez fosse, como não fazia dúvida o ser excepcional. Todavia, mais do que a fraca qualidade ou o bizarro das iguarias, ressenti eu o ter de me dar conta de como, insensível ou gananciosa, tanta gente das minhas relações parecia ignorar ou fazer descaso da regra de cortesia e hospitalidade que, mesmo entre os povos selvagens, prescreve a retribuição.

Convidávamo-los para jantar e eles comiam, bebiam, agradeciam, despediam-se e esqueciam. Convidávamo-los de novo? Em vez de compreenderem que o convite, embora sincero, era igualmente uma admoestação implícita ao seu modo e a oportunidade para, desculpando-se, retribuírem, eles aceitavam, comiam, bebiam, agradeciam, despediam-se e voltavam a esquecer. Não se passava isto somente com vagos conhecidos, mas igualmente com os chamados amigos, aqueles que regularmente se informavam da nossa saúde, do nosso bem-estar, que eram fiéis nos postais com votos de Feliz Natal e nos telefonemas de parabéns nos aniversários.

Ocasiões havia, porém, em que, talvez por rebate de consciência, acabavam de acordar para a obrigação e, laboriosamente, com os circunlóquios de quem trata assunto de peso, lá faziam o convite. Antes o não fizessem, porque corava a gente com a indecência do que ofereciam. Baste lembrar um caso, muitas vezes repetido com pequenas variantes. Eles, para quem se tinha cozinhado com gosto, qualidade, abundância e dedicação; eles, que tinham tido acessos de riso histérico por lhes parecer que na mesa havia copos e talheres em demasia; eles, que tinham bebido sem conta nem medida; eles a quem, por se ter mostrado apreço, fora gentilmente oferecida a comida que sobrava; eles esperavam-nos com quatro cálices de genebra de uma garrafa que logo desapareceu, e quatro arenques crus cortados em pedaços.

Quase duas horas depois, bebida a genebra, comidos os arenques, e tendo-se gasto o tempo naquele género de conversa em que, por surpresa e irritação, o cérebro amodorra e da boca só saem banalidades, a dona lembrou-se de que chegara o momento de funcionar na cozinha. Na mesa foram postos bocados de pão, uma garrafa de vinho branco, um pequeno pote de maionese e, dali a nada, uma panela onde fumegavam mexilhões. Pela minha conta não davam para quatro, mas deram, graças à ilusão óptica criada pelo volume das cascas. Dos mexilhões coube talvez uma dezena a cada, e só porque foram comidos um a um teve aquilo semelhanças de refeição.

O vinho era execrável, mas mesmo assim!… Encheram-se os copos até meio, brindou-se à saúde mútua com uma cerimonialidade de artifício e, findo esse ritual, a garrafa, embora presente, teve o tratamento que na Índia se reserva aos intocáveis. Num tom vago foi anunciado que se a alguém apetecia sobremesa, havia iogurte no frigorífico, e se ia beber café. Em ocasiões dessas a gente engole o sapo o melhor que pode, sorri, mas que não, obrigado, nem sobremesa nem café, agradece o convite, despede-se, diz no íntimo «Nunca mais!» e refreia-se para não sair dali a correr. Não me anima o propósito de, com sarcasmo, repreender ou querer moralizar, mas tão-só guardar a memória e fazer o relato de peripécias de uma vida em terra alheia.

E peripécias na minha, Deus seja louvado, nunca faltaram. Isso graças aos seus altos e baixos, e por ter ela decorrido num meio em alguns aspectos tão contrário à minha maneira de ser, mas que em muitos outros, felizmente, revelou imprevistas e agradáveis sintonias. Involuntariamente voltam outras recordações ao de cima. Atente-se que nunca me incomodou o gasto, nem a trabalheira, e em minha casa se mantém a tradição de hospitalidade em que fui criado, aquela que os árabes em Portugal deixaram e na qual o hóspede tem precedência indiscutível. Por ele se faz tudo o que possa tornar agradável e confortável a sua visita, do mesmo modo que nesse contexto ele não esquece as suas obrigações.

Desagradável se torna pois a situação quando o hóspede, desdenhoso ou ignorante da regra, ou simplesmente vendo na hospitalidade que lhe é oferecida ingenuidade ou fraqueza, se lança a tirar proveito dela com o sentimento de rapina que no mar se espera da pirataria. Conhecíamo-nos há anos, dávamo-nos razoavelmente bem, os convites mútuos decorriam sem atrito e as pequenas discrepâncias desculpavam-se com um sorriso. É facto que se tornava penoso constatar como em nossa casa bebiam à larga, mas na sua, curiosa noção da hospitalidade, esvaziada a primeira garrafa anunciavam que, para quem o desejasse, havia mais vinho na cozinha.

Talvez fosse apropriado dizer «Então, venha ele!», mas acontece que nem a rudeza me está no feitio e, como se o choque embotasse o entendimento, em ocasiões assim só tarde e a más horas me ocorre a reacção adequada. Além de que seria descaro, tornava-se também praticamente impossível esperar uma segunda garrafa, pois que ao meter o saca-rolhas na primeira o anfitrião tinha feito tão mirabolantes elogios à qualidade e, implicitamente, ao preço que o simples apetite de mais vinho tomaria proporções de abuso. Outra ocasião, outros convidados. Por gentileza, e para evitar que num futuro jantar se lhes ofereça o mesmo, temos em nossa casa o hábito de num caderninho anotar o que se jantou. Do caderninho copio que nesse dia lhes oferecemos xerez e uísque a acompanhar os acepipes: barquettes com salmão marinado e funcho, pasteizinhos comprados num pasteleiro de qualidade, folhados de queijo idem, nozes, amêndoas e azeitonas.

O jantar começou por uma soupe de moules safranée, seguida de uma perna de cordeiro assada no forno com crosta de queijo e tomate. Bebeu-se com a sopa um Gewürztraminer e Marqués de Riscal Reserva com o cordeiro. Feita uma pausa serviu-se-lhes um plateau de fromages com Brie, Chaumes, Crotin de Chèvre, Overjarige Gouda, Rocquefort, Camembert e Stiilton, e bebida adequada: um Porto de 10 anos e uma garrafa de Montbazillac.

Fechou-se com uma torta de chocolate, depois café e, a acompanhar, biscoitos de amêndoa e morangos de maçapão. Foi um prazer vê-los comer com bom apetite, saborear e, honra se lhes faça, foram pródigos nos cumprimentos. À despedida insistiram no que já antes tinham dito: semelhante repasto pedia desforra. Daí a uns meses veio o convite prometido e lá fomos, curiosos do que eles, gente bem na vida, nos iriam oferecer. A mesa estava surpreendentemente posta com um único prato em cada lugar, e junto desse prato uma colher e um guardanapo de papel. Um pires com avelãs, outro com salgadinhos. Para beber havia à escolha coca-cola ou limonada. Debicou-se. Bebeu-se. Conversou-se com a disposição que facilmente se adivinha, e por fim foi servida a inverosímil desforra: uma maaltijdsoep.”