Índice

Índice

[Este é o 2.º de três artigos sobre a forma como alguns produtos alimentares originalmente associados a luxo e exotismo se tornaram correntes nas nossas vidas e, pelo meio, influenciaram o desenrolar da História. O primeiro artigo pode ser lido aqui.]

Cacau

O cacau é obtido a partir das sementes da Theobroma cacao, uma árvore originária da América Central e do norte da América do Sul (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas). Os mais antigos vestígios do uso humano de cacau estão associados à civilização olmeca (México) e datam de c.1900 a.C. e a “domesticação” da planta terá ocorrido na América Central por volta de 1600 a.C. Ou, pelo menos, assim se julgou até 2018, quando escavações arqueológicas no Equador revelaram que o povo Mayo-Chinchipe já cultivava cacau por volta de 3300 a.C., não necessariamente por causa das sementes mas da polpa do fruto, que era usada para preparar uma bebida fermentada.

O cacau era consumido na Mesoamérica sob diversas formas, geralmente em combinação com outras especiarias e condimentos (baunilha, pimenta-da-jamaica, mel, etc.), mas a que era mais popular não tinha qualquer afinidade com a forma que hoje é mais comum em todo o mundo – o chocolate. Os maias e aztecas misturavam as sementes de cacau fermentadas com malaguetas trituradas e farinha de milho para preparar uma bebida de sabor amargo, que era consumida após ser sucessivamente transferida entre recipientes de forma a criar uma espessa camada de espuma e que desempenhava funções de “bebida energética” e cerimonial.

O fruto e as sementes do cacaueiro

Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a deparar-se com os frutos do cacaueiro, quando da sua 4.ª viagem às Américas, em 1502, mas foi Hernán Cortés quem primeiro degustou a bebida acima descrita, em 1519, quando os espanhóis foram cerimoniosamente recebidos na corte de Moctezuma, o imperador azteca, em Tenochtitlan – ainda que, na ocasião, seja provável que os gananciosos aventureiros espanhóis tenham ficado muito mais impressionados com os sumptuosos recipientes de ouro em que a bebida foi servida do que com a bebida em si mesma.

O cacau era tido em grande apreço entre maias e aztecas, que viam nele uma dádiva dos deuses – os aztecas associavam-no a uma das divindades cimeiras do seu panteão, Quetzalcoatl, deus do vento, do Sol, do planeta Vénus, do comércio, das artes, do artesanato e do conhecimento. Os maias colocavam jarros de cacau nos túmulos dos seus reis e atribuíam a Ek Chuaj, deus do comércio, o papel de patrono do cacau. Quando, c.1250, os aztecas (ou mexica) se instalaram no México Central, vindos do norte, e ergueram o seu império, este não abrangia as áreas de produção de cacau, uma vez que a árvore requer um clima quente e húmido (só cresce nas regiões compreendidas entre as latitudes de 20º N e 20º S), mas logo trataram de impor aos reinos vassalos situados a sul o pagamento de um tributo em sementes de cacau.

A estima de todos os povos da Mesoamérica pelo cacau e o facto de as suas sementes serem leves e de tamanho relativamente uniforme conduziu a que fossem usadas como moeda de troca – entre os maias, 10 sementes podiam comprar um coelho. Por vezes, os próprios frutos inteiros eram usados como moeda.

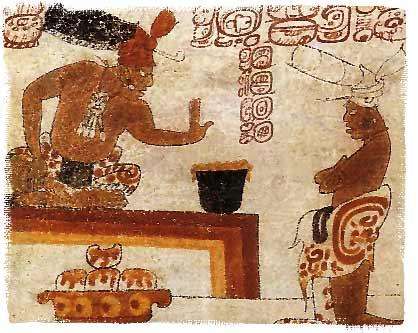

Um aristocrata maia faz um gesto imperativo para manter a ralé afastada da sua bebida à base de cacau

Supõe-se que o hábito de beber cacau terá sido introduzido na corte espanhola em 1544, quando da visita de um grupo de nobres maias. Na Europa, a bebida amarga de cacau (frequentemente com pimenta-preta em vez de malaguetas) ganhou alguma voga, irradiando a partir de Espanha, mas esteve inicialmente restrita às classes possidentes, dado o preço elevado das sementes de cacau. Passado algum tempo, alguém se lembrou de ao cacau juntar açúcar, em vez de especiarias de sabor pungente, o que lhe alterou radicalmente a natureza e fez a bebida ganhar novos adeptos. O aumento da procura estimulou a produção, que deixou de estar centrada na América Central e se estendeu às possessões inglesas, holandesas e francesas nas Caraíbas e norte da América do Sul (Suriname).

Os espanhóis introduziram o cultivo do cacaueiro na Venezuela, na ilha de Fernando Pó (no Golfo da Guiné) e (sem grande sucesso) nas Filipinas, enquanto os portugueses iniciaram o seu cultivo no Brasil, em 1746 na Bahía e em 1752 em Ilhéus, e, a partir de 1824, em São Tomé e Príncipe. Dez anos depois, os britânicos introduziram o cultivo de cacau no Ceilão e os holandeses imitaram-nos em Java e Samatra.

Nas primeiras décadas do século XX, a região de Ilhéus tornar-se-ia na capital sul-americana do cacau e a sua mescla de miséria (dos trabalhadores) e opulência (dos fazendeiros e exportadores) inspirou Jorge Amado a fazer dela o cenário para os três afamados romances Cacau (1933), São Jorge dos Ilhéus (1944) e Gabriela, cravo e canela (1958), constituindo o que ficou conhecido como o “ciclo do cacau”.

Entretanto, em 1828, o holandês Coenraad Johannes van Houten inventou uma prensa que permitia separar o cacau em pó da manteiga de cacau. Numa primeira fase, este processamento tornou a preparação de bebidas mais fácil, pois o cacau em pó, sem as gorduras, é mais facilmente solúvel na água ou no leite do que a pasta de cacau. Em 1847, Joseph Fry (1795-1879), da J.S. Fry & Sons, uma firma britânica que se dedicava ao processamento e comercialização de cacau desde 1759, descobriu que se voltasse a juntar a manteiga de cacau ao pó obtinha um sólido moldável. Abria-se assim uma nova via: o cacau podia agora ser consumido não só como bebida como na forma sólida. A descoberta de Fry foi explorada pelo chocolateiro suíço Daniel Peter, que, em 1875, ao juntar leite em pó à mistura de manteiga de cacau e pó de cacau, inventou o chocolate de leite, contribuindo decisivamente para que o mundo deixasse de encarar o chocolate como uma bebida e passasse a vê-lo, sobretudo, como um alimento sólido – onde os aztecas teriam grande dificuldade em reconhecer a sua bebida favorita.

A entusiástica recepção destas inovações fez aumentar ainda mais a procura de cacau, levando a que, na segunda metade do século XIX, britânicos e franceses expandissem o seu cultivo às suas colónias na África Ocidental.

Hoje em dia, os países-berço do cacau perderam a preponderância na sua produção, que é dominada pela África Ocidental, com quatro países no top 5, representando 68% do total mundial. O maior produtor é a Costa do Marfim, onde o cultivo do cacau só foi introduzido em 1905 mas detém hoje 38% da produção mundial, seguida pelo Gana (14%), Indonésia (13%) e Nigéria (6%). Só depois surge representação americana, com o Equador (6%), seguido pelos Camarões (5%) e Brasil (5%).

Este cacau é absorvido quase exclusivamente pela indústria do chocolate, que gera anualmente 50.000 milhões de dólares e que se prevê que atinja os 68.000 milhões de dólares em 2030. Porém, apenas uma pequena fracção destas quantias astronómicas beneficia quem produz o cacau e que são, maioritariamente, dois milhões de pequenos agricultores na África Ocidental. O cultivo de cacau promovido pelas potências coloniais sempre esteve associado a salários miseráveis (quando não a escravatura) e a condições de trabalho insalubres, perigosas e desumanas (que Jorge Amado retratou cruamente no romance Cacau), e o fim do jugo colonial não fez com que a actividade deixasse de ser afligida por sérias injustiças e distorções. Segundo estimativas de 2017, a Costa do Marfim e o Gana (que representam, conjuntamente, 52% da produção mundial), empregariam mais de 2 milhões de crianças neste sector, muitas delas em condições de trabalho inadequadas e/ou perigosas, ou até de trabalho forçado. Em média, apenas 6.6% do preço que o consumidor paga por uma barra de chocolate reverte para os produtores, o que faz com que, entre os pequenos agricultores da Costa do Marfim e do Gana, 73 a 90% vivam abaixo do limiar de pobreza e 30-58% vivam abaixo do limiar de pobreza extrema – a maior parte deles ganha em média um dólar por dia, pelo que não é surpreendente que poucos possam alguma vez ter-se dado ao luxo de provar o chocolate fabricado com o seu trabalho árduo.

A luta pela subsistência leva muitos destes pequenos agricultores a alargar as suas plantações de cacau para fora das zonas delimitadas pelas autoridades, à custa da desmatação da floresta tropical, o mais precioso repositório de biodiversidade e um importante “sumidouro” de carbono. Um estudo publicado em 2023 na revista científica Nature Food revela que, desde o início deste século, a expansão do cultivo de cacau foi responsável por 37% da desflorestação ocorrida no Costa do Marfim (360.000 hectares num total de 962.000) e por 13.5% da desflorestação ocorrida no Gana (26.000 hectares num total de 193.000).

A intenção destes últimos parágrafos não é introduzir um travo desagradável no chocolate – gourmet ou de marca branca – e assim sabotar um dos prazeres quotidianos dos habitantes do mundo desenvolvido, apenas lembrar que num mundo interconectado todos os gestos e escolhas têm consequências.

La belle chocolatière, por Jean-Étienne Liotard, c.1743-44

Café

Uma das mais difundidas lendas que narram a descoberta do café envolve um jovem pastor etíope chamado Kaldi que, por volta de 850 d.C., terá reparado que, após consumirem as bagas de um certo arbusto, as suas cabras ficavam possuídas por uma energia azougada, que se prolongava pela noite dentro. Intrigado, Kaldi terá levado as bagas a um monge de um mosteiro sufi nas redondezas, mas este, que desaprovava o consumo de substâncias psicotrópicas, atirou as bagas para uma fogueira. Porém, o aroma que se libertou das bagas calcinadas foi tão sedutor que o monge as recuperou das cinzas e preparou com elas uma infusão que se revelou deliciosa. A história é provavelmente apócrifa, até porque a sua primeira ocorrência – no primeiro tratado devotado ao café, De saluberrima potione cahue seu cafe nuncupara discursucus (1671), da autoria de Antoine Faustus Nairon – surgiu mais de oito séculos após a suposta “revelação” (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas).

Bagas de Coffea arabica

A primeira referência histórica a uma bebida similar à que hoje designamos por café provém do médico, filósofo, alquimista, matemático e astrónomo persa al-Rāzi (854-925), que mencionou nos seus escritos uma bebida fortificante, o “bunchum”, obtida pela infusão das bagas de um arbusto originário da Etiópia, onde era conhecido por “bunn”. Também o famoso médico e astrónomo persa Avicena (Ibn Sinna, c.980-1037) elogiou as propriedades medicinais do “bunchum”. O erudito e teólogo Ibn Hajar al-Haytami (1503-1566) atribuiu a origem do arbusto produtor destas bagas à região de Zeila, na Somália, e designou a bebida por “qahwa”.

Café no Cairo, século XVIII

As bagas para preparar o “bunchun” ou “qahwa” provinham da Coffea arabica e começaram por ser importadas da região de origem deste arbusto, na Etiópia e Somália, mas não tardou que a planta começasse a ser cultivada no Yemen, que se tornou no seu principal produtor, posição que ocupou durante muitos séculos. A fim de assegurar a manutenção do seu semi-monopólio, os yemenitas tinham o cuidado de esterilizar as bagas, mediante fervura, antes de as vender,.

O porto de Mocha, no Yemen, numa gravura holandesa publicada em 1680. Mocha era, no século XVII, o principal centro do comércio de café

O hábito de beber café alastrou rapidamente pela Península Arábica, levando a que a proliferação de cafés em Meca suscitasse preocupação entre os clérigos muçulmanos, que, em 1512, determinaram o seu encerramento. Todavia, a proibição só durou até 1524, sugerindo que nem o dogmatismo religioso era capaz de travar o apetite por café, cuja voga foi, entretanto, alastrando à Turquia, Pérsia e Norte de África. O hábito de beber café chegou a Istambul em 1555, pela mão de Özdemir Pasha, o governador otomano do Yemen, que, quando concluiu o seu mandato, regressou à Turquia com várias sacas de sementes na bagagem. O café tornou-se numa parte tão essencial da cultura e da sociedade otomanas que no final do século XIX existiam cerca de 1900 cafés em Istambul.

O primeiro europeu a deixar menção escrita ao café foi o médico e botânico alemão Leonhard Rauwolf, que se deparou com a bebida em Alepo, na Síria, em 1573. A difusão do café na Europa começou com reticências, com alguns padres italianos a apelar a Clemente VIII (papa entre 1592 e 1605) para que interditasse a bebida satânica provinda dos infiéis, mas o papa, após ter pedido para testá-la, não lhe terá encontrado efeitos maléficos.

Uma escrava serve uma chávena de café a uma sultana, por Charles André van Loo, 1747

Veneza, que tinha relações estreitas com o mundo otomano, foi dos primeiros lugares da Europa a manifestar curiosidade pela “bebida de cor negra que [os turcos] bebem tão quente quanto é possível suportar”, e foi na cidade do Adriático que abriu, em 1645 o primeiro café da Europa. A partir daí, a difusão foi fulgurante: cinco anos depois era inaugurado o primeiro café nas Ilhas Britânicas, em Oxford; em 1652 surgia o primeiro café londrino; em 1675 existiam em Inglaterra cerca de 3000 cafés.

“Coffeehouse” na Londres do século XVII

Tal como os clérigos de Meca, também Carlos II de Inglaterra viu no café e nos estabelecimentos que o serviam uma ameaça à ordem pública, pelo que, em 1675, determinou o encerramento dos segundos e interditou a venda de café, chocolate e chá – mas os protestos forçaram-no a revogar o decreto apenas dois dias depois.

Os primeiros cafés em França, surgidos em Paris (1643) e Marselha (1644) não desfrutaram de grande aceitação, mas, a partir de 1669, a voga do café impôs-se e os cafés começaram a proliferar e a atrair uma clientela de intelectuais, alguns dos quais faziam destes estabelecimentos não só um local de convívio como de trabalho – Voltaire, que era frequentador assíduo de cafés e tinha uma secretária reservada no Café de Procope, em Paris, chegava a beber meia centena de chávenas por dia, diz-se.

Em França, como em Inglaterra, os cafés tornaram-se o local privilegiado de encontro e discussão dos filósofos do Iluminismo. Carlos II tinha razões em estar inquieto com a nova moda: como escreve Thor Hanson em The triumph of seeds (2015), “dizer que beber café causa revoluções será ir longe de mais, mas não é exagero dizer que fomentaram o pensamento revolucionário. Como droga e ponto de encontro social, o café desempenhou um papel na conversão dos ideais do Iluminismo em realidade política”.

Le souper des philosophes, por Jean Huber (1721-1786): Voltaire, D’Alembert, Condorcet, Diderot, La Harpe. o padre Adam e o abade Maury em animada discussão, supostamente no Café de Procope

Para se compreender melhor a popularidade do café – bem como do chá e do chocolate (a bebida, entenda-se) – na Europa desta época é preciso ter em atenção que o abastecimento de água nas zonas urbanas não tinha a mais pequena segurança do ponto de vista sanitário e que ninguém no seu juízo bebia água sem ser fervida. Ora, a água fervida tem um sabor pouco agradável e estas bebidas “exóticas” eram uma forma de ingerir líquidos não só aprazível como isenta de riscos de contrair tifo ou cólera.

Também não é despiciendo o efeito estimulante da cafeína (igualmente presente em quantidades elevadas no chá e na erva-mate), que não só permite aliviar os sintomas de cansaço, como é susceptível de produzir dependência moderada nos bebedores assíduos (doses de cafeína superiores a 100 mg/dia). Para tranquilizar os apreciadores da bebida, convém ressalvar que não há registo de casos de verdadeira dependência e, muito menos, de overdose (o que requereria a ingestão de 150 chávenas de uma assentada).

Mulheres bebendo café, por Jean-Baptiste Vanmour (1671-1737)

Porém, quando se ouve a cantata profana Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211, de Johann Sebastian Bach, mais conhecida como “Cantata do café”, poderíamos pensar que a dependência do café seria um flagelo entre os jovens alemães de meados do século XVIII. A obra é uma mini-ópera cómica protagonizada por Liesgen, uma rapariga “agarrada” ao café, e Schlendrian, o seu pai, que tenta persuadi-la a largar o vício. A situação exposta no libreto, da autoria de Christian Friedrich Henrici, colaborador habitual de Bach, poderia ser facilmente transposta para o uso e abuso de “drogas pesadas” nos tempos modernos, tal é o exaspero do pai e a irredutibilidade da filha, que garante que “o doce café é mais delicioso do que mil beijos, mais suave que vinho moscatel” e assegura que sucumbirá se não puder tomar café três vezes por dia. O pai ameaça Liesgen com as mais severas interdições – ficará privada de ir a festas, de sair de casa e de se assomar à janela, deixará de lhe comprar vestidos – e promete-lhe jóias se renunciar ao café, mas nada disto abala a devoção da filha ao café.

[Ária “Ei! wie schmeckt der Coffee süße” (Ah, quão doce me sabe o café), da Cantata Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211, por Emma Kirkby (soprano, Liesgen) e Academy of Ancient Music (em instrumentos de época), com direcção de Christopher Hogwood (L’Oiseau-Lyre/Decca):]

O crescimento exponencial da procura por café na Europa – e, pouco depois, também nas colónias europeias no Novo Mundo – levou a que vários aventureiros conseguissem contrabandear alguns dos cafeeiros ciosamente guardados pelos agricultores e mercadores árabes e os introduzissem nas possessões coloniais europeias nos trópicos.

Os holandeses iniciaram o cultivo em Java e Ceilão, os franceses na Martinique, em 1720, e Saint-Domingue (hoje Haiti), em 1734. O cultivo em Saint-Domingue teve tal sucesso que, 50 anos depois, a ilha produzia metade do café do mundo. Todavia, a Revolução Haitiana de 1791-1804 levou à quebra abrupta da produção e Saint-Domingue foi ultrapassado por outros produtores, como o Brasil, onde, após uma introdução tímida em 1727, o cultivo do café acelerou a partir da independência, em 1822, de forma que, 30 anos depois, o país era o maior produtor mundial, atingindo uma quota de 70% das exportações mundiais no início do século XX.

O cultivo de café no Novo Mundo seguiu os moldes anteriormente definidos para o cultivo da cana-de-açúcar (ver capítulos “São Tomé como modelo da plantação do Novo Mundo” e “Porquê levar os escravos africanos para o outro lado do Atlântico?” em O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos), ou seja, recorreu a escravos africanos como mão-de-obra e à monocultura de grande escala, um modelo cuja origem alguns historiadores situam nas plantações genovesas e venezianas no Mediterrâneo, mas que tem antecedentes no mundo islâmico. O cultivo de café no Novo Mundo ficou associado não só à iniquidade do tráfico negreiro transatlântico como à desflorestação em larga escala e à expulsão e desenraizamento das populações indígenas que residiam nas áreas convertidas em plantações industriais.

No século XIX, vários jovens países da América Central e do Sul apostaram também na produção de café e como a escravatura fora abolida nas guerras de libertação do domínio espanhol, entre 1810 e 1826 (com excepção do Brasil, onde a abolição só chegou em 1888), e a mão-de-obra “livre” não era suficientemente numerosa ou não estava disposta a trabalhar nas condições oferecidas, vários governos adoptaram o recrutamento compulsivo da população indígena para o trabalho nas plantações, em condições pouco melhores do que a escravatura.

Le déjeuner, por François Boucher, 1739

Hoje o Brasil continua a ser o produtor n.º 1, com 30% do total mundial, seguido por Vietnam, Colômbia, Indonésia e Honduras. O país-berço do café – a Etiópia – surge em 6.º lugar, com 5% da produção mundial, seguido por Peru, Índia, Guatemala e Uganda. O outrora monopolista Yemen tornou-se irrelevante e a guerra civil que dilacera o país nem sequer justifica o descalabro, pois antes de esta ter começado, em 2015, a sua produção rondava as 3600 toneladas/ano – enquanto o Uganda, no último lugar do top 10, produz 209.000 toneladas/ano, ou seja 58 vezes mais.

Convém realçar que nem toda a produção corresponde à Coffea arabica: 40% da produção mundial provém da Coffea robusta (ou Coffea canephora), originária das regiões central e ocidental da África sub-sahariana.

Mulher bebendo café, por Nicolas Henri Joseph de Fassin (1728-1811)

Chá

A Camellia sinensis é originária do sudoeste da China e norte da Birmânia e foi na China que o consumo de chá teve início, havendo indícios de que poderá ter tido uso medicinal desde o século X a.C. (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas). Beber chá por prazer terá sido hábito a implantar-se mais tarde, acabando por impor-se como bebida mais popular no país durante a dinastia Tang, nos primeiros séculos da era cristã; no século VI o chá chegou ao Japão, tendo o cultivo da Camellia sinensis no arquipélago nipónico começado três séculos depois.

Vendedores ambulantes de chá, Japão. Ilustrações do livro Shichiju-ichiban shokunin, do período Muromachi (1336-1573)

Na China, o chá era um bem de consumo suficientemente importante para as massas para que um ministro das finanças que, em 1285, aumentou o imposto sobre ele fosse forçado a demitir-se em resultado do desagrado popular, conforme relatou Marco Polo. Porém, até há 500 anos, o consumo de chá não se difundira para a Eurásia Ocidental (na verdade, nem sequer chegara à Índia) e, salvo visitantes ocasionais como Marco Polo, os primeiros europeus a contactar com a bebida foram os portugueses que chegaram à China no início do século XVI. Em 1555 o viajante italiano Giovanni Battista Ramusio foi o primeiro europeu a mencioná-lo num documento, seguido, em 1560, pelo missionário jesuíta português Gaspar da Cruz. O chá começou a chegar regularmente à Europa a partir do início do século XVII, sobretudo pela mão dos holandeses, que começavam a disputar activamente as rotas comerciais do Extremo Oriente, até então controladas pelos portugueses (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 2).

Catarina de Bragança, por Peter Lely, c.1663-65

Portugal teve papel determinante na popularização do chá em Inglaterra, através do casamento, em 1662, de Catarina de Bragança, uma entusiasta da bebida, com Carlos II (o mesmo que, em 1675, tentou, em vão, encerrar as coffeehouses e proibir a venda de café e chá). O chá foi adoptado pela corte inglesa e tornou-se uma bebida aceitável entre as senhoras da sociedade – sem Catarina de Bragança, é provável que o consumo de chá tivesse ficado circunscrito às coffeehouses, de clientela essencialmente masculina.

O chá em família, por Richard Collins, 1727

No início, o consumo de chá esteve limitado às classes possidentes, já que se tratava de um produto de luxo: o seu preço aumentava de oito a 12 vezes entre o agricultor chinês e o bebedor europeu, devido às margens de lucro dos vários intermediários e à pesada taxação – de 50 a 100% sobre o preço de venda por grosso – a que era sujeito.

Ao longo do século XVIII, o seu consumo foi crescendo e ultrapassou o café em popularidade, em parte devido à queda do seu preço, em resultado do fluxo contínuo de importações assegurado pela Companhia das Índias Orientais, que detinha o exclusivo do comércio entre as Ilhas Britânicas e o Oriente e fizera do chá a sua principal mercadoria.

O chá tornou-se tão central nos hábitos dos britânicos que a palavra “tea” passou a designar, a partir de meados do século XIX, uma refeição ligeira tomada a meio da tarde (o equivalente aproximado do “lanche” português), e que inclui, para lá da bebida homónima, bolos, bolachas, biscoitos e sanduíches.

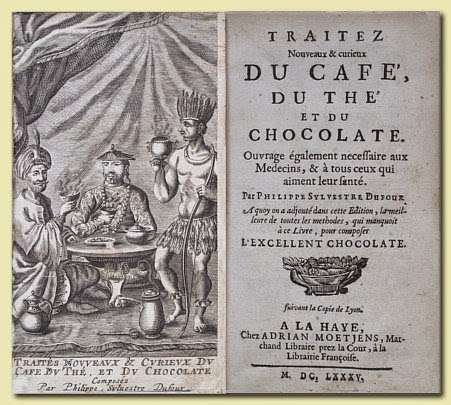

Traitez nouveaux et curieux du café, du thé et du chocolat (c.1671), pelo boticário francês Philippe Sylvestre Dufour, é um tratado sobre três bebidas “exóticas” que então ganhavam popularidade na Europa. A vertente medicinal destas não é descurada por Dufour, que alerta que a sua obra é também indispensável “aos médicos e a todos os que prezam a sua saúde”

Entretanto, em 1773, o chá esteve no cerne de um evento histórico de ponderosas consequências: a recusa dos colonos dos territórios britânicos na Costa Leste da América do Norte em pagar o imposto sobre o chá decretado pelo parlamento britânico levou a um incidente que ficou conhecido como Boston Tea Party, em que os colonos revoltados (disfarçados de índios mohawk) atiraram às águas do porto de Boston o carregamento de chá de três navios da Companhia das Índias Orientais, episódio que é visto como crucial no processo que levou à Declaração de Independência dos EUA, três anos depois. O conflito em torno da taxação do chá teve também o efeito de levar muitos colonos agastados com a metrópole a trocar o chá, que passou a ser visto como uma bebida pouco patriótica, pelo café, que acabaria por tornar-se a bebida de eleição nos EUA. Isto fez do país uma excepção no mundo anglófono, em que o consumo de chá prevalece sobre o de café; todavia, nas últimas décadas, o chá tem vindo a ganhar terreno nos EUA, onde o consumo aumentou 400% desde 1990.

A Boston Tea Party tornou-se num símbolo de insubmissão do povo às medidas arbitrárias do poder centralizado – nomeadamente ao lançamento de impostos vistos como injustos – e foi para tentar reviver esse espírito que vários grupos ultra-conservadores e populistas norte-americanos têm, desde 2008-09, usado a designação “Tea Party”. O Tea Party não é bem um partido político, antes um movimento, sem líder ou hierarquia e com contornos indefinidos – se há algo que une a maioria dos seus rostos mais visíveis, para lá da ideia de que “menos Estado é melhor Estado” e da paixão por armas de fogo, é a “falta de chá”. Na verdade, as muitas divergências entre as suas numerosas facções levaram a que o movimento perdesse relevância a partir de 2014-15 e a que o eleitorado de pendor ultra-conservador e populista acabasse por agregar-se em torno de Donald Trump ou de outros grupos do que hoje se designa como “alt-right”.

A Boston Tea Party, segundo uma gravura de Nathaniel Currier, 1846

No início do século XIX, o chá era a 3.ª mercadoria no ranking do comércio internacional, só sendo superado pelo minério de ferro e pelo algodão. O único produtor era a China, mas esta não estava interessada nos produtos que a Grã-Bretanha tinha para oferecer e só aceitava prata como pagamento, o que criou um desequilíbrio comercial crescente, pois, por esta altura, a vida dos britânicos sem chá tornara-se impensável. A solução que a Companhia das Índias Orientais gizou para obter a prata necessária para pagar as cada vez mais volumosas aquisições de chá foi estimular entre os chineses o consumo de ópio, produto que os britânicos produziam na Índia. Quando as autoridades chinesas, alarmadas com a conversão de uma parte significativa do seu povo em toxicodependentes, tentou travar as importações de ópio, a Grã-Bretanha respondeu com a força; o resultado das duas Guerras do Ópio (1839-41 e 1856-60) foi a imposição à China da continuação do comércio de ópio e a obtenção pelas potências ocidentais de várias cidades portuárias e facilidades comerciais (ver Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 3).

A Batalha dos Fortes de Taku (ou Peiho), em 1860, na Segunda Guerra do Ópio

Enquanto as potências ocidentais infligiam derrota atrás de derrota às obsoletas forças chinesas, a partir de 1843 o comércio do chá, que fora liberalizado, com o término, em 1833, do monopólio da Companhia das Índias Orientais, foi tomado pela febre da velocidade. Os consumidores europeus e norte-americanos alimentavam a ilusão de que o chá perderia rapidamente qualidades após ser curado – o que não é verdade, pois, como explica Henry Hobhouse em Seeds of change (1985), “desde que apropriadamente embalado, o chá com três anos tem o mesmo sabor que o chá com três meses” – e estavam dispostos a pagar mais por chá “fresco”. À medida que esta crença se foi intensificando, graças à lógica lunática que preside aos fenómenos de moda, auxiliada, provavelmente, pela propaganda dos negociantes de chá, os gourmets e os snobs europeus e americanos foram valorizando cada vez mais a celeridade no transporte do chá. Para servir os seus apetites e a sua disponibilidade para abrir os cordões à bolsa, os negociantes de chá começaram a recorrer aos navios mais rápidos que a engenharia naval de então era capaz de construir: os clippers, que, por associação ao comércio do chá, ficaram conhecidos por “tea clippers” ou “China clippers”.

O clipper Southern Cross deixa o porto de Boston, por Fitz Henry Lane, 1851

Estes navios, que representam o apogeu da navegação à vela, eram capazes de atingir velocidades acima de 20 nós e cobrir a distância entre a China e Londres (ou Boston) em três ou quatro meses – metade do tempo dantes gasto pelos navios da Companhia das Índias Orientais.

Esta disputa atingiu o clímax na Grande Corrida do Chá de 1866, que decorreu entre o porto chinês de Fuzhou e Londres e envolveu nove navios carregados de chá e terminou com o triunfo do clipper Taeping, que acostou ao cais com 28 minutos de avanço sobre o 2.º classificado, o Ariel – uma diferença irrisória para um percurso à vela de 14.000 Km. A “corrida” foi sofregamente acompanhada pelos jornais e pelo público ao longo dos três meses de duração, mas representou o fim de uma época: os navios a vapor não só ganhavam sofisticação, rapidez e previsibilidade (ventos contrários e calmarias não os afectavam), como, a partir de 1869, com a abertura do Canal de Suez, podiam abreviar significativamente a sua viagem, uma opção pouco apetecível para os veleiros, devido aos ventos muito irregulares no Mar Vermelho e à dificuldade da navegação à vela no Canal de Suez.

Os clippers Ariel (à esquerda) e Taeping na Grande Corrida do Chá de 1866, por Jack Spurling, 1926

Enquanto os consumidores e os jornais ocidentais se entretinham com estas bizantinices, desde 1820 que os britânicos tentavam, na Índia, descobrir uma forma eficaz de cultivar chá a partir da variedade de Camellia sinensis que ocorria naturalmente no estado de Assam (a variedade assamica). O processo foi laborioso, demorado e com muitos fiascos pelo meio, mas quando a Segunda Guerra do Ópio estava a terminar, o cultivo do chá no Assam estava, finalmente, a atingir o estádio operacional.

Em 1875, por iniciativa do escocês James Taylor (1835-1892), o cultivo do chá foi expandido para a ilha de Ceilão, mas, uma vez que os cingaleses não estavam dispostos a trabalhar pelos salários miseráveis que eram pagos, os britânico importaram do subcontinente indiano dezenas de milhares de trabalhadores tâmil para as plantações de chá, onde laboravam e viviam em condições de semi-escravatura. Os trabalhadores tâmil acabaram por fixar-se na ilha e os atritos entre eles e a maioria cingalesa foram crescendo – a guerra civil que assolou o Sri Lanka ente 1983 e 2009, opondo o governo ao movimento separatista Tigres da Libertação do Tamil Eelam, pode ser vista como uma consequência tardia do infrene apetite europeu por chá.

Colheita do chá, Ceilão

Apesar do empenho britânico na produção de chá na Índia e Ceilão, este foi, durante muito tempo encarado como sendo de qualidade inferior ao produzido na China, que continuou a ser o maior exportador mundial até ao início do século XX, altura em que a crescente desagregação do país, vítima das ingerências das potências estrangeiras e dos tumultos internos, entravou a produção.

A Índia tornou-se então no maior produtor mundial de chá, mas no século XXI a China reocupou o 1.º lugar no ranking. Os dois países, somados ao Quénia e ao Sri Lanka (3.º e 4.º do ranking), representam ¾ da produção mundial. O top 10 completa-se com Vietnam, Turquia, Indonésia, Myanmar, Irão e Bangladesh.