Começo por confessar que não fora a apopléctica tentativa da Liga dos Combatentes em impor o 9 de Abril como o Dia do Combatente não me teria preocupado em descortinar o que estava por detrás do reposteiro. E foi assim que me vim a debruçar sobre aquele que foi, na realidade, o maior desastre militar do século XX português. Por mais intervenções de Photoshop histórico que façam, por mais ilustrações de heroísmo (que o houve) que recuperem, a realidade é bem crua, triste e vergonhosa. E os culpados têm nome: os guerristas do Partido Democrático que, de forma irresponsável e infame, não desistiram enquanto não nos meteram no atoleiro do teatro europeu da Grande Guerra. O mais recente livro de Filipe Ribeiro de Menezes – De Lisboa a La Lys – publicado pela D. Quixote, é um excelente relato do que aconteceu, incorporando com objectividade o que os ingleses escreveram sobre o tema.

A sociedade portuguesa, na sua esmagadora maioria, sentia-se desconfortável com a ideia de participar no combate que se travava na frente europeia. Mas os guerristas perseveravam em impor a sua convicção na importância estratégica de ter forças portuguesas a combater nas enlameadas trincheiras da Flandres francesa. E, uma vez declarado o estado de guerra pela Alemanha, a 9 de Março de 1916, o Governo de Afonso Costa tratou de acelerar urgentemente a preparação dos primeiros contingentes.

Para aumentar a “produção” de soldados, a 24 de Maio de 1916, o Ministério da Guerra manda reinspeccionar todos os cidadãos com idade inferior a 45 anos e que tinham anteriormente sido declarados “não aptos”; e até coxos seriam incorporados. E no tórrido estio da charneca de Tancos, em condições climatéricas totalmente opostas às que os soldados iriam encontrar no campo de batalha europeu, era finalmente dada por “pronta” a maioria das tropas submetidas a treino. O Governo, “em busca da aprovação pública e do sossego dos soldados e das suas famílias”, chamou à preparação relâmpago dessas tropas “o milagre de Tancos”, o que não deixa de ser irónico vindo de um sector político que fizera da anti-religiosidade a sua imagem de marca. Mais de vinte mil homens, sob o comando do general Fernando Tamagnini de Abreu e Silva, desfilaram a 22 de Julho de 1916 na parada de Montalvo, literalmente “para inglês ver”.

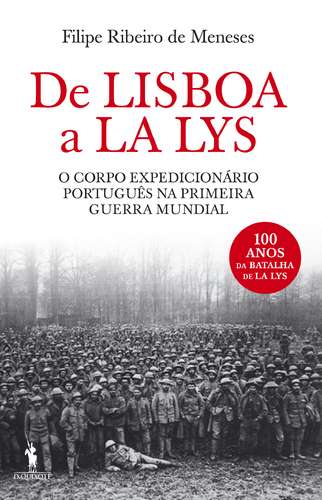

“De Lisboa a La Lys”, de Filipe Ribeiro de Meneses (D. Quixote)

A 2 de Agosto as tropas começaram a desmobilizar mas o esforço guerrista continuou com a montagem da estrutura e das unidades com que Portugal pretendia participar na Guerra, na Europa. A orientação que presidira ao envolvimento formal no conflito começou a ser afinada com a formação de um Corpo de Exército autónomo, constituído essencialmente por três Brigadas de Infantaria. França e Inglaterra tinham entretanto enviado missões militares a Portugal, chefiadas respectivamente pelo tenente-coronel de Cavalaria Jogal Paris e pelo major-general Nathaniel Barnardiston, e haviam dado o seu approval à constituição de um corpo expedicionário português, constituído por uma “Divisão reforçada”. Sob a coordenação directa do ministro da Guerra, o coronel Norton de Matos, iniciou-se então o levantamento das tropas que deveriam integrar o CEP – Corpo Expedicionário Português e o CAPI – Corpo de Artilharia Pesada Independente (com um efectivo de 1.328 homens dos quais 70 oficiais) que iria ficar subordinado ao comando francês.

A 31 de Agosto tinha sido proposta no Parlamento a reintrodução da pena de morte para situações de guerra; votada favoravelmente, a medida entrará em vigor a 28 de Setembro, originando violentos protestos nas ruas. Em 13 de Dezembro de 1916, os anti-intervencionistas, cada vez mais activos entre os militares, e cada vez mais populares entre as massas, resolvem arriscar uma sublevação. Inspirados pela figura de proa de Machado Santos, a revolta saiu à rua em várias cidades do centro do país mas foi travada pelas tropas do coronel Abel Hipólito. E como castigo pela sua participação na intentona de Dezembro, um Batalhão do Regimento de Infantaria nº 15, de Tomar, foi o primeiro a partir, em 20 de Janeiro, na leva de “exportação de carneiros portugueses” para a Flandres.

A partida das tropas irá conhecer inúmeras resistências e deserções, incentivados pela propaganda anti-guerrista e pelas próprias famílias. O Batalhão de Infantaria nº 7, de Leiria, tentou opor-se ao embarque e a maioria dos oficiais do nº 34, de Santarém, recusaram-se a ir. Muitas unidades partiam desfalcadas de praças, sargentos e oficiais que, na maioria dos casos, tinham desertado ou “metido baixa”.

Forçada a entrada no conflito europeu, decorrido mais de um século sobre as campanhas napoleónicas, pela primeira vez soldados portugueses eram postos a combater no centro da Europa. Aí, com recursos humanos quase ilimitados e com os exércitos dotados de moderno armamento de destruição maciça (artilharia especial, metralhadoras, gases asfixiantes, etc.), a Guerra transformara-se numa carnificina de dimensões nunca antes vistas.

Conseguido o acesso, pela invocação das obrigações da aliança, Portugal assumia-se agora com o estatuto de membro de pleno direito do bloco Aliado e não apenas como parceiro dos ingleses. Como corolário, e designadamente pela mão de João Chagas, a isso correspondeu uma mal disfarçada aproximação à França, país mítico do solar republicano e considerado o verdadeiro signifer dos Aliados. Os militares profissionais avisavam insistentemente que o Exército não estava preparado, nem em organização e comando, nem em treino e formação, nem em equipamento e logística, “nem em retaguarda”, para participar num tal conflito. Mas a dinâmica político-jornalística de exaltação da participação de Portugal na “verdadeira guerra”, a da Europa, não admitia recuos.

Mas a gestão guerrista da “União Sagrada”, dominada pelos “democráticos”, deixara o país à beira da bancarrota e a carestia de bens de primeira necessidade era mais que notória. Faltava um caudilho que conseguisse agregar em torno de si todos os excluídos e rejeitados pelo PRP, desde os anarco-sindicalistas até aos católicos e aos monárquicos. E ele surgiu, providencialmente, na figura de um unionista de 45 anos, antigo ministro do Fomento [Economia] e das Finanças e ex-representante de Portugal em Berlim, de onde regressara depois de a Alemanha ter declarado guerra a Portugal. Sidónio Pais, lente de Matemática da Universidade de Coimbra e major do Exército (embora há muito sem função castrense), um republicano de sempre, nacionalista e maçon, acabou a encabeçar a conspiração, pondo nela toda a sua energia e poder de persuasão, aliciando e recrutando camaradas do Exército bem como civis.

Após a incerteza de alguns dias, depois de uma centena de mortos e de mais de quinhentos feridos, a 8 de Dezembro, a “revolução” para apear os “democráticos” do poder triunfara. No exterior, a ascensão ao poder do antigo representante de Portugal em Berlim havia feito temer aos Aliados, nomeadamente aos franceses, uma deriva germanófila em Lisboa. De facto, Sidónio tinha-se demarcado de Paris, sem no entanto pôr em causa a tradicional orientação pró-inglesa. O delegado militar inglês em Portugal, o general Barnardiston, apressou-se a ir cumprimentar o vitorioso chefe revolucionário que também não se fez rogado em se deixar fotografar a seu lado, procurando, com calculismo diplomático, tranquilizar os espíritos dos aliados. E, em breve, Portugal e Inglaterra elevariam as suas representações diplomáticas à categoria de Embaixadas; o que iria deixar os derrotados próceres “democráticos” à beira de um ataque de nervos.

No teatro de guerra europeu houve alguma aparente hesitação inicial, nem se retirando o CEP da linha da frente nem o reforçando com tropas frescas. Mas Sidónio tinha consciência de que a participação na Guerra até era o mais grave problema nacional e sabia que era urgente levar a cabo “a substituição tão justa quanto merecida dos bravos soldados que já há longo tempo honram em território estrangeiro o nome português”. Ao contrário da megalomania dos “democráticos” que tinham enviado para o “calvário da Flandres” milhares de homens mal preparados e mal equipados, Sidónio entendia que era um crime prosseguir essa linha de actuação. E por insistência de Gomes da Costa, o governo concordou com a proposta inglesa de reorganização do CEP que voltava a defender que só uma Divisão estivesse na frente enquanto a outra se remeteria à retaguarda.

Contrariando as orientações de Afonso Costa e de Norton de Matos, a medida, que ficaria conhecida como a “Convenção [acordo] de Janeiro de 1918”, permitiria aumentar a presença de oficiais britânicos nas unidades portuguesas e levaria à evidente perda de autonomia das tropas portuguesas. Corroídas pelo contínuo desgaste provocado por um tipo de guerra para o qual não tinham sido treinadas, arruinadas pela desmoralização instigada pela propaganda anti-intervencionista e pacifista, as tropas portuguesas praticamente não haviam sido rendidas nas trincheiras. O elevado sentido de oportunidade dos alemães ficou bem expresso quando quatro dias depois de Sidónio ter assumido o poder em Lisboa, foram lançados panfletos nas nossas linhas anunciando o facto, bem como a prisão ou a fuga dos verdadeiros responsáveis por se encontrarem nas trincheiras. E diziam mais: “Não iria haver renovação de recursos pelo que o CEP iria ficar abandonado à sua sorte. O melhor era entregarem-se aos alemães que os acolheriam bem”.

▲ Um cemitério perto de La Lys em 1919

Getty Images

Do atoleiro em que tinham sido lançadas, apenas alguns oficiais pareciam escapar, levando ao afundamento, de forma ainda mais vincada, do fosso criado pelo favoritismo discricionário verificado durante a condução afonsina da guerra. A 20 de Março, Gomes da Costa substitui Simas Machado no comando da 2ª Divisão. Mas quando o novo chefe do estado-maior do CEP, o coronel Sinel de Cordes, chega ao quartel-general para articular com os ingleses as novas instruções, a aplicar no fim do mês ou no princípio do seguinte, a demora resultará fatal.

O insuspeito Norton de Matos dirá que “a partir de Janeiro de 1917 parece que um vento mau principiou a varrer o espírito combativo de que as nossas forças tinham dado tantas provas. Foi um mau ano para os portugueses, o de 1917”. E a verdade é que não sabia ele “da missa a metade”, face ao que se avizinhava na Primavera de 1918. Com efeito, pelo interrogatório dos prisioneiros capturados, os comandos portugueses começaram a perceber que algo de importante se preparava nas linhas alemãs. Além de informações sobre a acumulação de grandes quantidades de artilharia retiradas de outras frentes de combate, tinha crescido de forma exponencial o número de raids inimigos, destinados a apalpar o grau de resistência e resiliência das nossas forças. Mas o general Haking, comandante do XI Corpo de Exército britânico no qual, desde 6 de Abril, a 2ª Divisão passara a estar integrada, persistia em não acreditar que os alemães preparassem uma nova grande ofensiva no seu sector. Os ingleses tinham levado muita pancada no Somme, num recuo que só fora possível estancar com divisões francesas, e achavam altamente improvável que os alemães tomassem outra iniciativa de relevo, nos tempos mais próximos.

Contudo, a vitória dos “bolcheviques” na Rússia pela mão de Lénine permitira aos alemães concretizar o seu desiderato estratégico que era neutralizar a frente Leste, a qual iria acabar mesmo por implodir. As conversações de paz entre russos vermelhos e alemães tinham-se iniciado logo na segunda quinzena de Dezembro mas foram improfícuas, em grande parte pela pressão dos franceses junto de Trotsky para que aguentassem o mais possível. Mas a grande ofensiva levada a cabo pelas forças de Ludendorff, a 18 e 19 de Fevereiro de 1918, fizera vergar definitivamente os russos, levando à assinatura do tratado de Brest-Litovsk, em 3 de Março de 1918. Só então, findo o conflito com a Rússia, puderam os alemães trazer para a frente ocidental, inúmeras Divisões; mas tinham de se apressar pois os americanos ameaçavam intervir em força na Guerra. Para os Aliados, o súbito reforço da posição alemã, além do objectivo aumento dos seus recursos de guerra na frente ocidental, trouxe preocupações acrescidas no tocante à “questão peninsular”. Temiam que a nova onda germânica originasse um elã capaz de levar a Espanha a seguir a sua opinião pública maioritária e alinhar com as potências centrais, ao mesmo tempo que mantinham alguma desconfiança residual sobre o desalentado posicionamento do sidonismo.

Os alemães faziam esforços desesperados para precipitar o fim da Guerra, procurando contrabalançar o crescente afluxo de tropas americanas com as quase 50 Divisões que Ludendorff, o comandante supremo alemão, mandara retirar da frente Leste, após o colapso do exército russo. Com a ofensiva Michael tinham tentado, primeiro, atacar Amiens, na Picardia, a 21 de Março, na linha do Somme, prolongando-se o ataque até 4 de Abril. Prosseguindo o seu gizado plano de iniciativas tácticas, procurando tirar partido das exaustas forças aliadas e aproveitando uma Primavera excepcionalmente seca, Ludendorff marcou para 9 de Abril uma nova ofensiva na bacia do rio Lys, com vista à conquista de um corredor que abrisse o caminho para Calais e Bolonha. E motivou o estado-maior alemão a planear o ataque no sector defendido pelo XI Corpo de Exército Britânico (CEB), com particular incidência no segmento de linha defendido pela 40ª Divisão (do XV CEB), pela 2ª Divisão do CEP e pela 55ª Divisão, a norte de Arras. Era a segunda “martelada” (a operação Georgette) da série de ofensivas da Primavera que só iria terminar a 18 de Julho, com o início da contra-ofensiva aliada. O seu Serviço de Informações tinha identificado a zona protegida pelas forças inglesas entre Armentières e La Bassée, onde se incluíam as portuguesas, como a mais vulnerável da frente Norte. E até é provável que os alemães se tivessem apercebido de que algumas unidades iam finalmente iniciar a rotação, retirando para a retaguarda para serem substituídas por tropas mais frescas.

A 1ª Divisão do CEP, por exemplo, tinha estado, ininterruptamente, na linha da frente desde Abril de 1917. A 4 de Abril começara a sua retirada para descanso, na região de Dèvres e Samer, e a sua substituição por forças inglesas frescas enquanto a 2ª, reforçada com a 3ª Brigada da 1ª, assumia sozinha a defesa do sector. A 6 de Abril, Haking visitando o Quartel General português pediu a Gomes da Costa e aos comandantes das Brigadas que aguentassem um pouco mais no front, face à momentânea vulnerabilidade das forças inglesas, esgotadas com a Batalha do Somme. E para esse esforço de defesa de posições marcou-lhes um esquema “rigidamente linear”, ignorando a proposta do chefe do estado-maior do CEP para que o dispositivo mantivesse as duas divisões portuguesas, adjacentes e “arrumadas” em profundidade, em três linhas. Mas a resposta que obtivera fora de que “a Divisão [a 2ª] tem de morrer na linha B”, sintetizando nessa afirmação a missão confiada aos portugueses e o nível de sacrifício que deles se esperava. Na frente de combate, sob o comando de Gomes da Costa, ficariam apenas a 4ª, a 5ª e a 6ª Brigadas da 2ª Divisão e algumas forças da 1ª (a 3ª Brigada) a defender a linha de cerca de 12 km previamente ocupada por duas divisões. A posição ocupada pela 2ª Divisão tinha à sua esquerda a 40ª Divisão britânica do XV Corpo de Exército e à sua direita a 55ª do XI. Perante os protestos de Gomes da Costa sobre os seus reduzidos efectivos, debilitados por esgotamento físico e moral, foi acordado que o sector sob responsabilidade portuguesa seria encurtado logo que possível. A data agendada para o início da rendição da 2ª Divisão do CEP foi 7 de Abril mas dificuldades de última hora por parte dos ingleses, que tinham sofrido muito com a ofensiva alemã de 21 de Março, que se prolongara como vimos até 4 de Abril, levou ao seu adiamento; o fim da operação ficou então marcado para a manhã de 10.

A 2ª Divisão estava na frente desde Novembro de 1917, sem interrupção, e tinha agora de aguentar sozinha a linha dos 12 quilómetros à responsabilidade do CEP. Mas, ao ter conhecimento dos incidentes de insubordinação dos batalhões de Infantaria nº 7, nº 23 e nº 24, Haking, conversando com Sinclair Horne, o comandante do I Exército em que o IX Corpo estava incluído, reconheceu a extrema extenuação das tropas portuguesas e ordenou que se preparasse de imediato um processo de refrescamento. O próprio Haig, no seu Diário de guerra, escreveria então:

“Tenho informações de que o estado dos Portugueses é muito mau, e ontem um batalhão recusou-se mesmo a guarnecer as trincheiras [5 dias antes da batalha de La Lys]. Decidiu-se substituí-los por tropas britânicas hoje à noite. A dificuldade está em saber o que fazer com eles. As tropas estão muito descontentes sobretudo porque os oficiais têm tido licenças para ir a Portugal enquanto os soldados não. A revolução [dezembrista] que recentemente ocorreu em Portugal também os perturba”.

A 8 de Abril o comando do CEP era surpreendido com uma nova ordem que mandava proceder de imediato a alterações no sector à responsabilidade da 2ª Divisão portuguesa, conducentes à rendição de algumas unidades. E quando, ainda a 8, as primeiras tropas inglesas surgiram, a notícia da rendição próxima correu como um rastilho por todo o dispositivo português.

Foi durante o desenrolar dessa operação de substituição de forças, cuja fase intermédia decorria a 9 de Abril de 1918, que os germânicos, depois de uma intensa barragem de fogo de artilharia e de metralhadoras de que não havia memória, com várias Divisões, esmagaram a linha portuguesa, apanhando-a em contrapé. As forças portuguesas perderam, entre mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros, 327 oficiais e cerca de 7.500 soldados, dos 721 e 20.359, respectivamente, que haviam entrado em combate.

Sobre a frente que ia do canal de La Bassée a Armentières, os alemães tinham lançado 8 Divisões em 1ª linha, seguidas de mais 4 em 2ª e 7 em reserva. À esquerda da 2ª portuguesa, a 40ª britânica, face ao choque do ataque, cedera no seu flanco direito, no subsector defendido por uma brigada de união com a nossa 2ª e recuara para reagrupar, permitindo o envolvimento da linha de defesa portuguesa. Pela fenda aberta e por outros pontos defendidos pela 5ª e pela 6ª Brigada, os alemães penetraram nas nossas defesas aniquilando o dispositivo. Além de vários casos de heroicidade individual e colectiva, foi sobretudo a 4ª Brigada, “a do Minho”, a que melhor resistiu, apesar das elevadas baixas. Apoiada por um reforço de forças escocesas e canadianas, e pela tenaz resistência da 55ª britânica, a gente do batalhão do 15 aguentou-se até ao dia seguinte. O comandante do CEP, embora não exercesse o poder operacional sobre as forças em linha, não pôde esconder o sentimento de vexame e amargura. A 2ª Divisão tinha mesmo morrido na Linha B como lhe fora ordenado pelo general Haking.

Mas a apreciação inglesa sobre o CEP continuava extremamente negativa como se depreende dos comentários de Haig no seu Diário de guerra, na entrada do dia 9 de Abril: “Não queremos discussões com os Portugueses porque têm imensos locais apropriados para bases de submarinos para o inimigo! Mas, por outro lado, as suas tropas, com os seus oficiais portugueses, são inúteis para este tipo de luta”. A 18 de Abril diz que Haking o informou «da desastrosa resistência oferecida pelos portugueses». E acrescentou mais:

“Escapuliram-se em tal confusão que impediram as nossas Reservas de avançar para enfrentar o inimigo. Alguns até descalçaram as botas para correr mais depressa e outros roubaram bicicletas do Corpo de Ciclistas que tinha sido enviado para aguentar a frente em La Couture e na sua periferia”.

José Luís Andrade é licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Academia Militar e ensinou Física Atómica e Nuclear na Universidade dos Açores. Foi docente na Academia da Força Aérea, na European University, na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Lusíada. É auditor do Curso de Defesa Nacional (1991)