Índice

Índice

Os EUA eram ainda uma nação muito jovem quando, em 1801, desencadearam aquela que pode ser vista como a sua primeira intervenção no papel de “polícia global”. O alvo situava-se bem longe de casa – a Costa da Berbéria – e a justificação foi o apresamento sistemático de navios mercantes americanos por piratas de Tunis, Argel e Tripoli. À medida que os interesses americanos foram ramificando-se por todo o mundo e à medida que o poderio dos EUA foi crescendo, as intervenções americanas foram multiplicando-se, quer através de intervenções armadas directas quer através do apoio a líderes e grupos favoráveis aos EUA (ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo). As justificações para estas intervenções foram variadas e incluíram a libertação de povos do jugo colonial, o restabelecimento da paz e da ordem, a neutralização de agressões e ingerências por outras potências e, mais prosaicamente (e não confessadamente, claro), o benefício de empresas americanas.

No pós-II Guerra Mundial, a URSS, galvanizada, robustecida e insuflada por uma nova audácia graças ao árduo triunfo sobre a Alemanha nazi e à obtenção do segredo da bomba atómica graças à espionagem, ascendeu ao estatuto de grande rival dos EUA e a política externa americana ganhou uma nova prioridade, a contenção do comunismo, em qualquer ponto do globo onde este pudesse brotar, enquanto, a nível interno, se vivia o “Red Scare”, um clima de temor, denúncia e perseguição a infiltrações – frequentemente imaginárias – da sociedade americana por ideias e organizações comunistas.

Cartaz anti-comunista distribuído no Vietnam pelos EUA, 1954

É das campanhas anti-comunistas que os EUA promoveram pelo mundo – sem intervenção directa de tropas americanas – durante a Guerra Fria que trata o livro The Jakarta method: Washington’s anti-communist crusade and the mass murder program that shaped our world, publicado em 2020 pelo jornalista americano Vincent Bevins (n.1984) e que chega agora a Portugal com o título O método Jacarta: A cruzada anti-comunista de Washington e o programa de assassínio maciço que moldou o nosso mundo, com tradução de Pedro Vidal e edição da Temas & Debates.

A capa da edição portuguesa de “O Método Jacarta”, livro de Vincent Bevins (Temas & Debates)

Terror na Indonésia

Boa parte das acções da cruzada anti-comunista americana decorreram de uma percepção exagerada do “perigo comunista”, foram pautadas por uma perspectiva sobranceira, ignorante e, amiúde, racista, em relação a outros povos e recrutaram como executores os mais sinistros e implacáveis elementos dos países-alvo, frequentemente oficiais de ideologia conservadora e métodos brutais, muitos deles formados e treinados nos EUA.

Uma das acções mais violentas dessa cruzada é também uma das menos conhecidas no Ocidente: os massacres de comunistas de 1965-66 na Indonésia. A experiência adquirida pelos EUA neste sangrento episódio terá sido depois aplicada noutras “ingerências” americanas, sobretudo na América do Sul, sendo o procedimento genérica e informalmente designado como “Método Jakarta”. Na verdade, não é propriamente um método e embora Bevins o use o termo profusamente ao longo do livro, só o define na pg. 274 e, ainda assim, de forma vaga: “Significava assassínio maciço anti-comunista. Significava o extermínio, organizado pelo Estado, de civis que se opunham à construção de regimes autoritários capitalistas, leais aos EUA. Significava desaparecimentos forçados e um terrorismo estatal impenitente”.

Jakarta, 17 de Agosto de 1945: Sukarno (ao centro) declara a independência da Indonésia

Os massacres de 1965-66 na Indonésia têm por contexto a “deriva esquerdista” do presidente Sukarno e o apoio que este recebia do Partido Comunista Indonésio (PKI), que possuía uma larga base de apoio. Ao mesmo tempo, grassava, desde 1963, na ilha de Bornéu, uma guerra não declarada que opunha a Indonésia à Federação da Malásia, com o apoio da Grã-Bretanha (sua antiga potência colonial) Austrália e Nova Zelândia; a Federação Malásia pretendia a inclusão dos distritos de Sarawak e Sabah no seu território, o que a Indonésia contestava.

Simpatizantes do PKI num comício da campanha para as eleições de 1955, em que o partido obteve 16% dos votos

O pretexto para o massacre ainda hoje está envolto em brumas: a 1 de Outubro de 1965, um grupo de militares designado como Movimento 30 de Setembro (em indonésio Gerakan September Tiga Puluh, o que deu origem ao infeliz acrónimo Gestapu e à sigla G30S) empreendeu uma (aparente) tentativa de golpe de Estado que começou pelo rapto e assassinato de seis generais e que pouco mais resultados práticos conseguiu, sendo rapidamente sufocada. Não é claro o que o G30S pretendia realmente, nem quem estaria por trás dele, mas o general Suharto, homem de confiança dos americanos, atribuiu a tentativa de golpe de Estado ao PKI e lançou uma purga anti-comunista selvagem e descontrolada que se alastrou a tudo o que tivesse conotações “esquerdistas” ou “ateístas”, a indonésios de etnia chinesa, à seita islâmica javanesa dos Abagan e à organização feminista Gerwani. Este trágico episódio produziu meio milhão a dois milhões de mortos, afastou do poder Sukarno, o presidente legitimamente eleito, e colocou no seu lugar Suharto. Este só assumiu formalmente o cargo de presidente em 1968, mas, na prática, governou o país desde Março de 1966, depois de os militares terem prendido todos os ministros e forçado Sukarno a nomear um novo Governo com homens de confiança de Suharto e a promulgar um decreto que dava autoridade a Suharto para tomar as medidas que fossem necessárias para a manutenção da ordem; Suharto seria presidente até ao seu falecimento, em 1998.

Abundam as teorias sobre o G30S e o golpe de 1 de Outubro de 1965 e é possível que nunca consiga apurar-se a verdade. Há quem defenda que foi um ajuste de contas dentro do exército promovido por Suharto – tese que o próprio PKI chegou a defender –; há quem sugira que foi uma operação britânica destinada a remover Sukarno do poder, por este se opor a que parte de Bornéu fosse incorporada na Federação da Malásia; há quem defenda que foi uma encenação criada conjuntamente por Suharto e pelos EUA de forma a ter pretexto para perseguir o PKI – e é esta a explicação que o próprio Bevins subscreve.

17 de Março de 1968: Suharto toma posse como presidente da Indonésia

O método Bevins

O livro de Bevins tem a particularidade de entrelaçar a perspectiva “aérea e genérica” da cruzada anti-comunista dos EUA com a perspectiva “ao nível do solo e pessoal”, dando-nos a conhecer a vida cidadãos reais e anónimos que foram vítimas das purgas, dos tumultos e das perseguições e que, nalguns casos, foram forçados ao exílio. Porém, Bevins não tem talento literário suficiente para conferir espessura a estas figuras e para as tornar aliciantes ao leitor, pelo que acabam por ser uma distracção.

Cartaz de propaganda anti-comunista, impresso e distribuído nas Filipinas pelo United States Information Service, 1951

A escrita de Bevins é baça, indistinta e infestada de clichés e frases desastradas ou tolas:

“O Segundo Mundo já não existia e os seus habitantes experimentaram este facto como o colapso literal dos seus governos”

“[…] as forças de Suharto cortavam literalmente o número de pessoas de esquerda da política indonésia.”

“Frequentemente, as escadas rolantesdeixam-nos literalmente presos nos pisos superiores, para vaguearmos mais tempo e compraramos mais qualquer coisa.”

“Cuba manteve-se resiliente.”

“A violência chegou à ilha de Bali em Dezembro. Foi quase como se tivesse começado na ponta mais ocidental da Indonésia e, depois, se deslocasse para leste […]. Como o movimento do Sol, mas precisamente ao contrário.”

“Os amigos de infância de Sakono e os camaradas sindicais de Magdalena não mereciam ser mortos. Não mereciam sequer uma pequena multa.”

Havana, 1960: A visita de Sukarno a Fidel Castro acirrou a desconfiança dos sectores mais fervorosamente anti-comunistas no Governo dos EUA em relação ao presidente indonésio

Outras afirmações levantam questões de credibilidade: quando providencia contexto para a política brasileira, na parte do livro que se ocupa do golpe militar de 1964 que derrubou o presidente João Goulart, Bevins informa que as tropas de Napoleão levaram à fuga da família real portuguesa para o Brasil, onde foi estabelecida “uma monarquia local que governou até 1889 e que ainda hoje tem (oficiosamente) alguma influência”. Estão hoje registados no Tribunal Superior Eleitoral brasileiro 32 partidos e nenhum é monárquico, a última vez que uma organização monárquica – a Ação Imperial Patrianovista Brasileira – teve alguma expressão foi na década de 1930 e a probabilidade de Luiz Gastão de Orleans e Bragança ser aclamado imperador do Brasil é equivalente à de Duarte Pio de Bragança ser coroado rei de Portugal. O mais inexplicável é a frase acima ter sido escrita por alguém que foi correspondente no Brasil do Los Angeles Times entre 2011 e 2016 e fala fluentemente português.

Nas pg. 29-30, quando descreve a repressão dos comunistas gregos no pós-II Guerra Mundial, Bevins refere o emprego de “um novo químico chamado napalm, apenas recentemente desenvolvido num laboratório secreto de Harvard para esmagar os rebeldes […] A Força Aérea Helénica largou o veneno químico sobre as montanhas verdejantes da região de Vitsi”. Ora, o napalm não é um “veneno”, é uma substância altamente inflamável usada em bombas incendiárias e lança-chamas, que fora desenvolvida em 1942 e já tinha sido empregue de forma maciça na II Guerra Mundial, nomeadamente nos bombardeamentos americanos sobre as cidades japonesas (ver Da Arca de Noé ao avião a jacto).

Cartaz anti-comunista e pró-monárquico, Grécia, 1946

Mas a maior pecha do livro é aliar a justificada denúncia dos regimes autoritários anti-comunistas promovidos pelos EUA à omissão ou suavização dos desmandos dos regimes e grupos comunistas. Em O Método Jacarta, as iniciativas malévolas são todas dos EUA e a URSS comporta-se sempre com moderação, preferindo recuar e contemporizar a dar azo a conflitos.

Este enviesamento é evidente, por exemplo, quando Bevins relata os eventos na Península do Coreia no pós-II Guerra Mundial: afirma que “Kim Il-sung apoderou-se do Norte em 1945” (não foi em 1945 e não foi por mérito ou legitimidade: foi colocado no poder pela URSS, que era quem administrava a Coreia do Norte); omite que em 1947 os EUA propuseram a realização de eleições em toda a Península e a URSS recusou; omite que em 1948 a URSS reconheceu ao governo de Kim Il-sung a soberania sobre toda a Península, incentivando Kim à invasão do Sul; afirma que os EUA “instalaram como líder” no Sul o anti-comunista Syngman Rhee, omitindo que este, embora sendo uma figura nada recomendável, foi eleito presidente em 1948 com 92% dos votos; denuncia, justamente, a selvajaria da repressão de opositores e dissidentes pelo regime de Rhee, mas nada diz sobre comportamentos similares do regime de Kim; descreve o início do conflito entre Norte e Sul como se fosse um fenómeno natural, como uma trovoada ou um terramoto, alheio à vontade e controlo dos homens – “Em 1950, estalou a guerra na linha divisória” –, omitindo que se tratou de uma invasão, sem pretexto ou provocação, da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, motivada unicamente pela ambição de Kim de dominar toda a Península; apresenta o auxílio prestado pela República Popular da China ao Norte como natural, desinteressado e heróico e o dos EUA ao Sul como desprovido de escrúpulos e movido pela sanha anti-comunista.

Coreia do Sul, 1950: Refugiados sul-coreanos tentam escapar à invasão norte-coreana

O quintal dos EUA

A região do mundo que mais vezes esteve na mira da cruzada anti-comunista dos EUA foi a América Latina. Compreende-se porquê: logo em 1823, o presidente James Monroe proclamara, num discurso no Congresso, que “qualquer tentativa [das potências europeias] para estender o seu domínio a qualquer parte deste hemisfério como uma ameaça à paz e segurança”. Este princípio, que ficou conhecido como “Doutrina Monroe” (ver capítulo “EUA, 1823” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo), foi, pouco a pouco, tornando-se mais abrangente e deu origem, em 1904, ao “Corolário Roosevelt”, formulado, também num discurso perante o Congresso, pelo presidente Theodore Roosevelt: “Tudo o que este país deseja é que os países vizinhos sejam estáveis, ordeiros e prósperos […] A ocorrência sistemática de ilicitudes ou a impotência podem conduzir a um deslaçamento generalizado do tecido civilizacional, que poderá obrigar […] à intervenção de um país civilizado e, no Hemisfério Ocidental, a adesão dos EUA à Doutrina Monroe poderá forçar os EUA, ainda que relutantemente, em casos flagrantes de ilicitude e impotência, a exercer o poder de policiamento internacional” (ver capítulo “República Dominicana, 1904” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo). Na prática, os EUA arrogavam-se o direito exclusivo de zelar pela ordem e pela legalidade em todo o continente americano, ficando a definição do que era ordem e legalidade estritamente dependente da interpretação da Casa Branca.

Teria sido relevante que Bevins tivesse incluído algumas linhas sobre estes antecedentes, pois eles ajudam a compreender o zelo com que que os EUA tentaram erradicar toda e qualquer manifestação de comunismo ou de “desvio esquerdista” das Américas e o facto de, num período ou outro da sua história, todos os países latino-americanos (com excepção da Costa Rica) terem sido governados por um ditador apoiado pelos EUA.

O facto de, durante mais de um século, os EUA se terem habituado a encarar a América Latina como sua indiscutível e exclusiva “área de influência”, ajuda também a perceber o impacto traumático que constituiu a instauração de um regime comunista a 160 Km da costa da Florida. Bevins dá justificado relevo à forma obstinada, obtusa e desastrada como os EUA lidaram com Fidel Castro e os seus sucessores, mas nada diz sobre a natureza repressiva e autoritária do Estado comunista cubano nem sobre os seus miseráveis resultados no plano económico, que não podem ser inteiramente justificados com o (obtuso e iníquo) embargo imposto pelos EUA desde 1960.

Baía dos Porcos, Abril de 1961: Elementos das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas rechaçam a amadorística tentativa de invasão de Cuba por um contingente de exilados cubanos com apoio dos EUA

Na pg. 328, quando Bevins analisa o que mudou no Mundo após o término da Guerra Fria, afirma que “é agora provavelmente correcto dizer, em geral, que toda a América Latina, com a excepção de Cuba, consiste em nações capitalistas clientelistas, com poderosas oligarquias”. Sem dúvida que Nicolás Maduro e o fantasma de Hugo Chávez (talvez sob a forma de “pajarito”) considerariam um insulto a inclusão da República Bolivariana da Venezuela no clube das “nações capitalistas clientelistas” e certamente que tal falha não resulta do desconhecimento de Bevins, que dá mostras de estar bem informado sobre a política da América Latina. A única explicação plausível para a bizarra afirmação de Bevins é que a Venezuela de Chávez e Maduro foi deliberadamente omitida pelo autor por não se encaixar na “narrativa” do seu livro.

A natureza autoritária, repressiva e corrupta do Governo venezuelano, o descalabro dos seus programas económicos, a inflação descontrolada, a falta crónica de bens essenciais, a falência das funções sociais do Estado, a disseminação da violência (política ou de delito comum) e os seis milhões de venezuelanos que abandonaram o país desde que este abraçou o “bolivarianismo” são factos demasiado flagrantes e embaraçosos e iriam comprometer a oposição simplista entre comunismo (sempre moderado, não-violento e preocupado com a arraia-miúda) e anti-comunismo (sempre brutal, implacável e corrupto) que estrutura o livro.

Fevereiro de 2018, fronteira Colômbia-Venezuela, perto de Villa del Rosario: Elementos da Polícia Nacional colombiana conduzem uma coluna de refugiados venezuelanos

Mas se Venezuela e Cuba são os únicos países americanos cujo regime pode ser classificado como comunista (Chávez preferia apresentar-se como “socialista democrático”), tem havido na América Latina, desde o final da Guerra Fria, muitos outros governos inequivocamente esquerdistas e que também rejeitariam ser identificados como “nações capitalistas clientelistas”. Entre eles estão os governos de Evo Morales (Bolívia, 2006-19), Luís Arce (Bolívia, 2020-actualidade), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil, 2003-10), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-16), Michelle Bachelet (Chile, 2006-10 e 2014-18), Mauricio Funes (El Salvador, 2009-14), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador, 2014-19), Rafael Correa (Equador, 2007-2017), Andrés Manuel López Obrador (México, 2018-actualidade), Daniel Ortega (Nicarágua, 2007-actualidade), Fernando Lugo (Paraguai, 2008-12), Tabaré Vázquez (Uruguai, 2005-10, 2015-20), José Mujica (Uruguai, 2010-15), a que podem somar-se, já depois da saída, em 2020, de O Método Jacarta, Pedro Castillo (Peru), Xiomara Castro (Honduras), Gabriel Boric (Chile) e Gustavo Petro (Colômbia). A lista não é exaustiva, mas atesta que, no século XXI, não houve região do mundo com maior prevalência de governos de esquerda ou centro-esquerda do que a América Latina.

Não vivemos no mundo sonhado por Mao – e isso é mau?

As generalizações abusivas de Bevins sobre o triunfo quase absoluto do capitalismo no pós-Guerra Fria estendem-se ao Sudeste Asiático, onde, no seu entender, a maioria dos países se converteram, também, em “nações capitalistas clientelistas” e “mesmo as nações comunistas foram integradas na ASEAN [Associação das Nações do Sudeste Asiático], que a Indonésia e as Filipinas estabeleceram como anti-comunistas em 1967”. Ora, se é verdade que a ASEAN foi criada com essa vocação, é descabido considerar que ela continuou a nortear a organização após o término da Guerra Fria (e, muito menos, até aos nossos dias), como, aliás, provam as adesões à organização do Vietnam, em 1995, e do Laos, em 1997, países que eram e continuam a ser governados por regimes comunistas de partido único. Ao contrário do que Bevins parece crer, uma economia capaz de operar, pelo menos nalguns sectores, em moldes capitalistas não é incompatível com um regime político comunista de partido único, como comprovam o Vietnam e a República Popular da China.

Edifício da bolsa de valores de Ho Chi Minh City, Vietnam

Segundo Bevins, também “África permanece dominada por Estados fracos e violenta exploração”, que, após o colapso da URSS, “deslizaram” para a categoria das “sociedades capitalistas clientelistas moldadas pelo anti-comunismo”. Ora, se é verdade que o panorama africano é dominado pela fraqueza do Estado, pela violência e pela extracção de recursos, Angola, Moçambique, Tanzânia e Eritreia são governados, desde a sua independência, por um partido de matriz comunista que, mesmo quando não é o único, domina o aparelho de Estado há tantos anos que se tornou quase inamovível. E se também é verdade que a independência dos países africanos não significou o fim da sua submissão aos interesses das antigas potências coloniais, convém não esquecer que, em boa parte de África, o neo-colonialismo extractivista está, gradualmente, a passar do controlo dos antigos colonizadores em favor da China comunista, que, na óptica de muitos governantes africanos, tem a vantagem, em relação aos países da União Europeia, de não fazer empréstimos e investimento externo dependerem do cumprimento de regras básicas no âmbito do Estado de direito, da democracia e dos direitos humanos.

A fim de sustentar a sua tese de que “vivemos num mundo construído em parte pela violência da Guerra Fria, apoiada pelos EUA”, Bevins esforça-se por mostrar que as violências do comunismo não deixaram marca no mundo de hoje: “não vivemos num mundo directamente construído pelas purgas de Stalin ou pela fome maciça sob a batuta de Pol Pot. Esses Estados desapareceram. Mesmo o Grande Salto em Frente de Mao foi rapidamente abandonado e rejeitado pelo Partido Comunista Chinês”.

Uma das ideias insanas do Grande Salto em Frente era tornar a China num dos maiores produtores de aço do mundo através da criação de dezenas de milhar de micro-siderurgias artesanais por todo o país

Estes raciocínios de Bevins são aflitivamente frágeis: o Grande Salto em Frente foi abandonado, não por entrar em conflito com os ideais comunistas e a sua visão da sociedade ou por ter sido sabotado pela cruzada anti-comunista dos EUA, mas por ser um amontoado de imbecilidades impraticáveis, concebidas por um déspota ignorante e lunático – a sua incompatibilidade não era com a ideologia, era com a realidade, e poderia ter sido concebido e implementado por um ditador de extrema-direita. Aliás, também o regime de Salazar promoveu, como é apanágio de quase todas as ditaduras, algumas campanhas na linha “visionária” e voluntarista do Grande Salto em Frente, ainda que numa forma parcelar, comedida e “suave” (o arreigadamente conservador Salazar teria, por certo, abominado a ideia de “saltar em frente”, preferia ficar sentado com uma mantinha sobre as pernas). É disto exemplo, a Campanha do Trigo de 1929-38, cujo sonho insensato de atingir a auto-suficiência no abastecimento de cereais teve como principal efeito a erosão e empobrecimento dos solos, já de si esqueléticos e pobres, recrutados para o efeito, e, por arrasto, o incremento do desemprego e da emigração. Não menos desastrosa, a longo prazo, foi a campanha de promoção de consumo de vinho conduzida pela Junta Nacional do Vinho em 1938, imortalizada no slogan “Beber vinho é dar o pão a um milhão de portugueses” e que disseminou o alcoolismo crónico em regiões do país onde o consumo de vinho não fazia parte dos hábitos quotidianos (ver “A eutanásia mata” e outros 9 slogans letais).

De qualquer modo, é difícil compreender como uma denúncia dos efeitos nefastos da obsessão anti-comunista dos EUA pode usar como argumento o facto de o mundo dos nossos dias não ser regido pelos brutais e insanos métodos empregues por Stalin, Pol Pot e Mao. Serão estes, na visão de Bevins, os maiores trunfos do comunismo, as suas marcas mais distintivas? É que é difícil encontrar melhor justificação para o anti-comunismo do que a actuação de Stalin, Pol Pot e Mao.

Amostra da colecção de fotos da prisão de Tuol Sleng. O regime de Pol Pot terá assassinado ou morto pela fome cerca de 1.6 a 2 milhões de cambodjanos, numa população com uma dimensão inicial, em 1975, de 7.8 milhões; os funcionários das prisões eram instruídos para fotografar sistematicamente todas as suas vítimas

Como o comunismo perdeu a Guerra Fria

Mas há uma lógica – ainda que estropiada e perversa – nesta invocação de Stalin, Pol Pot e Mao: o que Bevins sugere é que a violência comunista durante a Guerra Fria não teve consequências duradouras, enquanto a violência americana contra os comunistas criou o mundo de hoje. Aparentemente, Bevins não se dá conta de que:

1) Existe uma diferença crucial entre os dois tipos de violência: a de Stalin, Pol Pot e Mao foi, antes de mais, direccionada para o seu próprio povo, enquanto a dos EUA foi direccionada sobretudo para países do Terceiro Mundo;

2) O facto de a violência perpetrada por Stalin, Pol Pot e Mao não ter sido capaz de fazer o comunismo prevalecer no longo prazo não lhe serve de atenuante nem a torna menos reprovável do que a violência exercida pelos EUA.

Ao tentar persuadir-nos de que o desfecho da Guerra Fria resultou essencialmente da superior eficácia (e até ferocidade) da violência do capitalismo em relação à praticada pelo comunismo, Bevins parece querer desviar a atenção do essencial: que o bloco comunista perdeu a Guerra Fria porque o seu modelo de sociedade e de economia era rígido, dogmático, ineficaz e estulto e não conseguiu corresponder aos anseios materiais e espirituais dos cidadãos. A queda da URSS pode ser explicada, em termos simplistas e prosaicos, por este lamento de um economista soviético em 1987: “produzimos mais sapatos do que qualquer país do mundo, mas não prestam para nada e ninguém os quer”. Na mesma linha, uma história, provavelmente apócrifa, relativa à visita de Nikita Khrushchev aos EUA em 1959, que incluiu uma passagem por Hollywood, conta que, ao sobrevoar Los Angeles e avistar moradias com piscina a estender-se até ao horizonte, o líder soviético terá dito: “Agora sei que o comunismo falhou”. Impedidos de sair da URSS e de aceder livremente a informação sobre o mundo capitalista, os cidadãos soviéticos levaram mais três décadas até chegar à mesma conclusão.

Em quase todos os países em que foi aplicado, o modelo comunista fracassou rotundamente – e a quem não tenha tempo e interesse para consultar a História, bastará olhar para os padrões de vida material e para as liberdades democráticas desfrutados pelos habitantes dos dois derradeiros bastiões do comunismo, Cuba e Coreia do Norte. Só a China logrou sucesso no plano económico, mas teve, para isso, de recorrer a um conúbio perverso entre comunismo e capitalismo selvagem: agora é glorioso enriquecer (como reza a frase atribuída a Deng Xiaoping), desde que se tenha a prudência de não se questionar a organização da sociedade nem a infinita sabedoria do Partido Comunista Chinês, cuja omnipotência tem vindo, recentemente, a ser reforçada com a omnisciência proporcionada pelo “capitalismo de vigilância” hipertecnológico. O Vietnam logrou também algum sucesso económico mediante hibridização do comunismo com o capitalismo, mas sem recorrer aos extremos de centralismo e ingerência na vida particular dos cidadãos que são praticados na China.

Reunião da Conferência Consultiva Política Popular da China, 2021: Este imponente órgão inclui representantes de variadas instâncias da sociedade chinesa, incluindo de operários, académicos, empresários ou diplomatas, e deveria ser uma forma de as massas fazerem chegar ao Governo e à cúpula do PCC as suas preocupações, anseios e expectativas, mas, na prática, funciona ao contrário: é uma forma “suave” de as ordens e orientações emanadas das cúpulas serem disseminadas e inculcadas na sociedade

De uma forma sintética pode dizer-se que o capitalismo tem provado ser ineficaz na distribuição da riqueza, mas o comunismo (na sua forma pura) mostrou ser eficaz na distribuição da miséria. E foi também muito eficaz na distribuição da repressão, pois passado mais de um século sobre a implantação de um regime comunista, não há um único exemplo de um caso em que o Estado não tenha tido de aplicar formidáveis doses de vigilância, intimidação, coerção, lavagem cerebral e brutalidade policial para convencer os seus cidadãos das vantagens do comunismo, bem como de erguer muros inexpugnáveis nas suas fronteiras para impedir os seus cidadãos de abandonar o “Paraíso dos Trabalhadores”.

Pausa para refrescar a memória: o sábio Sr. Kissinger

Desde Fevereiro de 2022, vários opinadores e analistas políticos conotados com o comunismo e a extrema-esquerda e que vêem com maus olhos o apoio ocidental à Ucrânia e as sanções à Rússia, têm invocado em seu favor declarações de Henry Kissinger sobre o conflito e sobre a forma de lidar com as ambições imperiais de Putin. Kissinger considera a expansão da NATO para Leste um erro, opõe-se à aproximação da Ucrânia à União Europeia (embora também se oponha a que a Ucrânia seja convertida num estado-satélite da Rússia), advoga que a Rússia deve ser apaziguada, mostra compreensão para com a ideia de Putin de que a Ucrânia é parte integral da Rússia, invoca eventos históricos (parcelares e falseados) que fundamentam este sentimento de posse entre os russos, propõe como solução para pôr termo à guerra a cedência de território ucraniano à Rússia e recomenda que a posição dos EUA em relação ao conflito deve ser a de promover a cooperação e reconciliação, não o triunfo de um dos lados.

Os mais jovens e os mais alheados da política internacional talvez nunca tenham ouvido falar de Kissinger, outros pensarão que este Kissinger citado respeitosamente por comunistas não é o mesmo Kissinger que foi Conselheiro de Segurança Nacional e Secretário de Estado dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, outros ainda julgariam que Kissinger há muito não fazia parte do mundo dos vivos. Porém, Henry Alfred Kissinger, que cumpriu 99 anos em Maio passado, não só ainda “anda por aí, como frequenta os fóruns da política internacional – esteve no Fórum Económico Mundial de Davos em Maio passado, por exemplo – e as suas opiniões são atentamente escutadas.

22 de Setembro de 1973: Henry Kissinger toma posse como Secretário de Estado, sob o olhar de Richard Nixon (à esquerda)

“Não percebo porque é que havemos de ficara a ver um país tornar-se comunista por causa da irresponsabilidade do seu povo” – foi assim, recorda-nos Bevins, que Kissinger reagiu, em 1970, à possibilidade de Salvador Allende ganhar as eleições presidenciais chilenas. E como o generoso financiamento dos EUA, aprovado por Kissinger, aos rivais de Allende não foi suficiente para impedir a vitória deste nas eleições, em 1973 Kissinger instruiu a CIA para fomentar o golpe de Estado que derrubou Allende e pôs o general Augusto Pinochet no poder – e, nos anos seguintes, fez tudo para que Pinochet lá continuasse (“Defender, defender, defender”, era o lema de Kissinger em relação ao ditador, lembra Bevins).

O livro de Bevins apenas menciona Kissinger no contexto do golpe contra Allende, deixando de fora outros relevantes serviços deste estadista na luta contra o comunismo e na repressão dos povos à auto-determinação: na Guerra do Vietnam; nas operações de bombardeamento do Cambodja (1969-70 e 1970-73); no vigoroso apoio ao ditador do Paquistão durante a guerra pela independência do Bangladesh (1971); na aprovação da “Guerra Suja” (1974-83) movida pela junta militar argentina e pelos esquadrões da morte de extrema-direita a tudo o que tivesse o mais leve odor a “esquerdismo”; na luz verde dada ao general Suharto para invadir Timor Leste (1975); no assentimento dado à anexação do Sahara Ocidental por Marrocos (1975).

Camp David, 1972: Kissinger, Nixon e o general Alexander Haig (da esquerda para a direita) discutem a situação no Vietnam

Aos olhos de muitos asiáticos e latino-americanos e da esquerda um pouco por todo mundo, Kissinger foi, durante décadas, a encarnação do intervencionismo americano, um símbolo do imperialismo yankee, o arquitecto de uma Realpolitik cruel, o flagelo do Terceiro Mundo, um monstro cínico, um mestre da manipulação (incluindo-se entre os manipulados os presidentes de quem foi Secretário de Estado e conselheiro), o homem que esteve sempre do lado dos ditadores e promoveu o genocídio, o rapto, a tortura e o assassinato político contra comunistas e “subversivos” em geral, justificando que, muitos anos depois, vários indivíduos e organizações intentassem (em vão) processos judiciais para que fosse julgado por crimes de guerra e crimes contra a Humanidade.

O que mudou então entre o Kissinger de 1972 e o Kissinger de 2022? Pouco ou nada; quem fez uma espantosa pirueta ideológica foram comunistas e outros esquerdistas radicais com simpatia por Putin, que citam o antigo ogre como se fosse um oráculo, uma fonte de infalível e benévola sabedoria em termos de relações internacionais.

O general Pinochet e Henry Kissinger, 1976

Globalização = americanização?

Bevins tenta convencer o leitor de que “globalização” é, na verdade, “americanização”: “para o melhor ou para o pior, quase todos nós vivemos agora [numa] ordem capitalista mundial com os EUA como sua potência militar liderante e centro de produção cultural”.

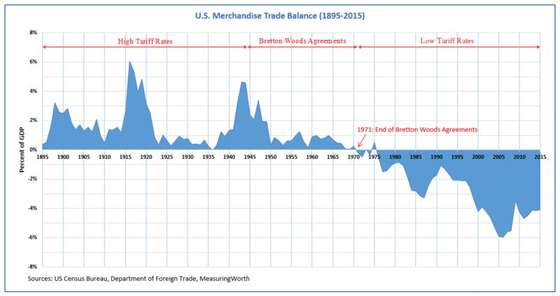

É indesmentível que os EUA são ainda a potência militar n.º 1 e o mais influente produtor de cultura popular, mas a sua supremacia está em erosão há muito. Em 1960, no auge da Guerra Fria, o PIB dos EUA representava 40% do PIB mundial (10 vezes mais do que o peso da China), tendo declinado para 26% em 1990; após uma recuperação para 30% no final do século XX, caiu para 23% em 2010, em resultado da crise financeira decorrente do estoiro da “bolha” do crédito subprime, e era de 24% em 2019, ano em que o peso da China já subira para 16%. A balança comercial americana revela uma perspectiva mais preocupante: registou sempre superavits até ao início da década de 1970, mas não só tem sido deficitária desde 1975 como os deficits se têm mantido sempre acima de 4% do PIB desde o início do século XXI, coincidindo com a entrada da China na Organização Internacional do Comércio.

Evolução do saldo da balança comercial dos EUA, expresso como percentagem do PIB, 1895-2015

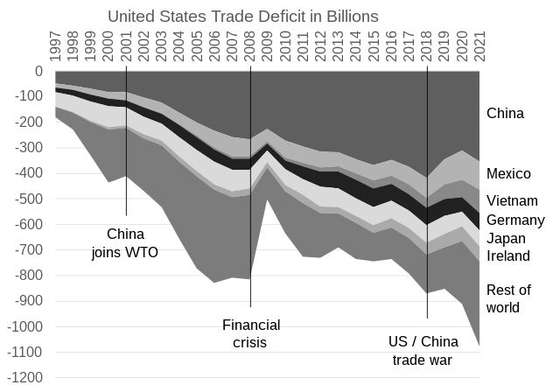

Quando se decompõe o deficit da balança comercial dos EUA por país, o resultado é ainda mais alarmante para os americanos, uma vez que revela que os cinco países que mais pesam no deficit são, por ordem decrescente, a China (o rival n.º 1 dos EUA), México (o vizinho repetidas vezes maltratado, humilhado e espoliado de território), o Vietnam (que os EUA regaram com napalm e desfolhantes com o intuito de fazer regredir à Idade da Pedra), a Alemanha e o Japão (os dois grandes derrotados da II Guerra Mundial).

Evolução do deficit da balança comercial dos EUA, em milhares de milhões de dólares, discriminado por país, entre 1997 e 2021

O americano médio pode não estar bem informado sobre o que se passa para lá das fronteiras do “God’s Country”, mas está consciente de que, no Grande Jogo da Globalização, os EUA têm vindo, nas últimas décadas, a perder terreno, sobretudo os trabalhadores do sector secundário, que crêem que perderam os empregos bem remunerados (ou os empregos, tout court) em resultado da concorrência (que vêem como desleal) da China, do Sudeste Asiático e do México – e foi a falar para estes americanos que Donald Trump conseguiu vencer as eleições presidenciais de 2016, acenando com a vã promessa “make America great again” (ver capítulo “Washington, 2018: Princípios morais e interesses conjunturais” em O século XX mercantil, entre Washington e Lisboa: Comércio livre e proteccionismo, parte 4). Atendendo à crescente polarização da política americana desde o início do século XXI e, consequentemente, à crescente dificuldade de entendimentos entre democratas e republicanos, os EUA correm sério risco de se tornarem ingovernáveis, o que enfraquecerá ainda mais a sua posição como “potência liderante”.

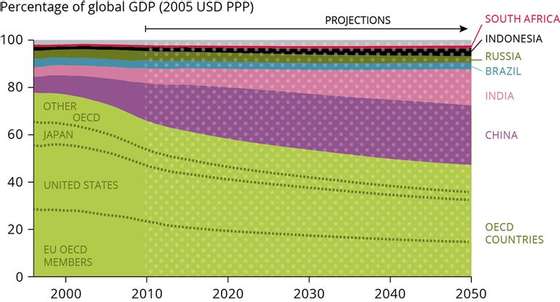

Mas a visão equivocada de Bevins sobre a presente ordem mundial não se limita aos EUA: “A realidade é que o mundo branco e os países que conquistaram o globo antes de 1945 continuam a estar muito no topo, ao passo que os países de cor que foram colonizados se mantêm no fundo. Quase toda a gente está melhor agora […], devido aos avanços tecnológicos e ao crescimento económico global, mas o fosso entre o Primeiro e o Terceiro Mundo é tão vincado como era após a Conferência de Bandung”. Ora o que tem marcado (e irá, previsivelmente, marcar) o século XXI é o aumento do peso da China, da Índia e da Indonésia no PIB global e o decréscimo do peso dos EUA, Europa Ocidental e Japão.

Evolução (registada e projectada) do peso das maiores economias no PIB global entre 1997 e 2050 (cálculos ajustados a paridade do poder de compra)

Bevins tem um entendimento limitado e monolítico da “globalização”, não parecendo compreender que esta foi gerando diferentes efeitos sobre diferentes países e regiões. A Europa Ocidental foi a grande beneficiária da fase da globalização que se estendeu do início da Revolução Industrial a meados do século XX, os EUA “surfaram” a onda da globalização entre o terceiro quartel do século XIX e o final do século XX, o Japão teve o seu momento de glória entre 1960 e 1990 e agora é a vez da China, da Índia e do Sudeste Asiático colherem os frutos. Como se escreveu num artigo anterior (ver O capitalismo faz o trabalho de Deus ou do Diabo?), no século XXI “o Ocidente perdeu e continuará a perder parte da preponderância de que gozou nos dois últimos séculos, mas o mundo como um todo está melhor – é por isso que os habitantes de Guangzhou, Kuala Lumpur, Bangalore, Hanói ou Seul não se mobilizam em manifestações contra a globalização”. Estas alastram é nos países que se vêem como perdedores da globalização – Europa Ocidental e EUA – e é instrutivo ver como a direita e a extrema-direita desses países (a alt-right americana ou o Rassemblement National francês, por exemplo), que olham com bonomia e nostalgia para a Era de Ouro em que Europa Ocidental e EUA extraíam pingues proveitos da globalização, hoje surgem como defensores da auto-suficiência e do isolacionismo e apelam a que se ponha travão ao comércio internacional e se ergam muros, tarifários e físicos, para manter o Terceiro Mundo à distância.

Mas é verdade que também há partes do mundo que pouco ganharam com a globalização nas últimas décadas. A mais desfavorecida é, claramente, o continente africano, que, embora represente 17.5% da população mundial, gera apenas 2.8% do PIB global, tendo esta quota sofrido poucas alterações. A América Latina tem hoje um PIB per capita um pouco inferior à média mundial, o que pode ser visto como um fiasco face às expectativas geradas, em tempos, pelos seus membros mais dinâmicos: a Argentina teve um crescimento pujante entre 1860 e 1930 e em 1910 tinha o 10.º maior PIB per capita do mundo, mas em 2021 caíra para o 84.º lugar – as últimas duas décadas foram particularmente penosas, com o PIB de 2021 a ser pouco superior ao de 1997. Em meados do século XX, o Brasil parecia ser “o país do futuro”, mas o seu peso no PIB mundial atingiu um pico de 4.3% no início da década de 1980 e está em declínio desde então – em 2021 foi de 2.4%.

Motins em Buenos Aires, em Dezembro de 2001, no seguimento de uma desastrada medida do Governo argentino (que ficou conhecida como “corralito”) para impedir uma corrida aos bancos, resultante do receio da desvalorização do peso argentino

Bem-vindos à realidade alternativa

Mas onde as considerações de Bevins estão mais desfasadas da realidade é no que respeita à evolução da prosperidade e bem-estar nos antigos países do Pacto de Varsóvia. Apoiando-se num ensaio de 2014 por Branko Milanović, “um dos maiores especialistas em desigualdade global”, Bevins conclui que o fim do comunismo e o desmoronar da Cortina de Ferro foi ruinoso para estes países: “alguns países continuam a ter economias mais pequenas do que tinham em 1990” e outros cresceram, mas fazem-no “mais devagar do que os seus vizinhos da Europa Ocidental, o que significa que estão a ficar cada vez mais para trás, mesmo para lá do ponto baixo de 1990, quando o colapso do seu sistema cortou a dimensão das suas economias. [Milanović] encontra apenas cinco casos reais de sucesso capitalista: Albânia, Polónia, Bielo-Rússia, Arménia e Estónia [pelo que conclui que] apenas 10% da população do anterior mundo comunista na Europa de Leste obteve aquilo que lhe fora prometido quando derrubaram o Muro”. Conclui Bevins: “O Segundo Mundo perdeu, e perdeu em grande. Perderam o poder geopolítico que tinham durante a Guerra Fria, os seus cidadãos perderam muitas vezes, riqueza económica, e muitos nem sequer ganharam liberdades democráticas que contrabalançassem essa perda”.

Em relação à protagonista do filme Goodbye Lenin, Bevins e Milanović têm a vantagem de estarem conscientes de que o Muro de Berlim caiu e com ele o comunismo, mas a sua visão do mundo “pós-comunista” está tão desfasada da realidade que poderia inspirar o guião para um filme de sátira política.

Comecemos pela perda de poder geopolítico: o Bloco de Leste detinha, com efeito, poder geopolítico e o Pacto de Varsóvia era (ou parecia ser) uma aliança tão formidável como a NATO, mas esse poder estava integralmente nas mãos da URSS, não sendo os restantes membros mais do que meros satélites, com reduzida autonomia na política externa, no comércio internacional e nas opções de política económica. Na verdade, os outros membros nem sequer detinham o mais elementar arbítrio: o de escolher fazer ou não parte do Pacto de Varsóvia.

Uma medida da quase nula autonomia dos membros do Pacto de Varsóvia: O obscuro caça romeno IAR-93 Vultur, de que foram fabricados apenas 88 unidades, foi o único modelo de avião de combate usado pelos países do Pacto que não era de concepção e fabrico soviético

A dissolução do Pacto de Varsóvia incrementou automaticamente o poder geopolítico dos países da Europa de Leste (com exclusão da Rússia, claro), pelo simples facto de que, antes, esse poder era nulo, e aqueles que, entretanto, aderiram (de livre vontade) à NATO viram ainda mais fortalecido o seu poder geopolítico.

Quanto à “perda de riqueza”, Bevins não apresenta números que susbtanciem as suas delirantes afirmações, portanto eis alguns.

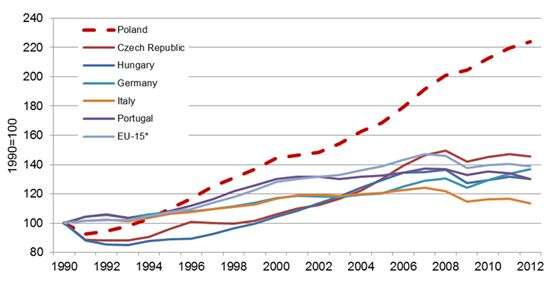

Entre 1990 e 2012, o PIB da Polónia aumentou 120%, o da República Checa 47%, o da Alemanha 28%, o da Portugal e Hungria 30%, o da Itália 14%; note-se que embora o saldo final de Portugal e Hungria seja similar, foi alcançado de forma completamente diversa: os ganhos de Portugal foram realizados entre 1990 e 2000, tendo estagnado desde então, enquanto a Hungria se afundou na primeira parte da década de 1990, devido ao choque da mudança do “economia planificada” para a “economia de mercado”, e só regressou ao nível de 1990 em 2000, mas tem crescido robustamente desde então.

Evolução do PIB da Polónia, República Checa, Hungria Alemanha, Itália, Portugal e UE12 entre 1990 e 2012, tomando como referência (100) o PIB de 1990

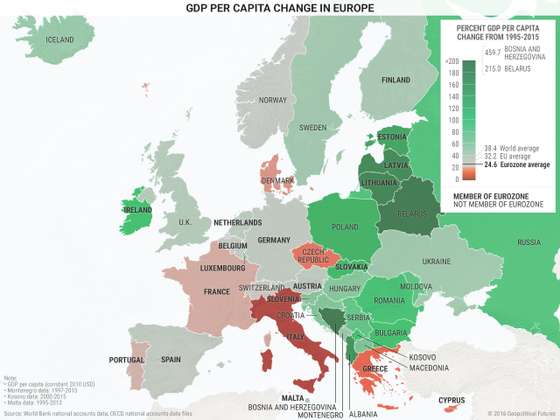

Quando se considera o crescimento do PIB per capita entre 1995 e 2015 na Europa, os melhores desempenhos são dos países “pós-comunistas” e da Irlanda, enquanto os piores desempenhos cabem a França (21%), Portugal (21%), Dinamarca (18%), República Checa (15%) e Grécia (14%) e Itália (3%) e os restantes países têm um desempenho intermédio.

Evolução do PIB per capita na Europa entre 1995 e 2015

Se compararmos os PIB per capita dos países da União Europeia em 2021 (ver Portugal tem o sétimo PIB per capita mais baixo da União Europeia), vemos que a República Checa está prestes a ultrapassar Itália; seguem-se Eslovénia, Lituânia, Chipre, Estónia, Espanha, Polónia, Hungria, Portugal, Roménia, Letónia, Croácia, Eslováquia, Grécia e Bulgária. Este panorama resultou de uma ascensão generalizada dos países “pós-comunistas” e de uma relativa estagnação do sul da Europa Ocidental – Itália, Espanha, Portugal e Grécia.

Até os portugueses que não são versados em economia e política internacional estão agudamente conscientes da história de sucesso das economias “pós-comunistas”, uma vez que viram estas, que tinham um ponto de partida inferior ao português e só aderiram à UE e beneficiaram dos seus fundos estruturais muito depois de Portugal, ultrapassarem o PIB per capita de Portugal, uma após a outra (ver Quando será Portugal ultrapassado pela Roménia?). Como se explica, então, que “um dos maiores especialistas em desigualdade global” tenha uma perspectiva tão desfasada da realidade e que Bevins a corrobore?

Consideremos agora a terceira promessa “não cumprida” da queda do Muro: as liberdades democráticas. Dois países do antigo Bloco de Leste são autocracias, governadas há mais de duas décadas por “homens fortes” que dominam totalmente o aparelho de Estado e a actividade económica e têm vindo a silenciar os media independentes: Rússia e Bielo-Rússia. Todos os outros são democracias, apesar de a Ucrânia ainda não ter conseguido debelar a corrupção que mina o Estado de direito, e de Hungria e Polónia terem vindo, nos anos mais recentes, a regredir em termos democráticos, ao elegerem Governos conservadores com tiques autoritários e que têm tentado controlar todo o aparelho de Estado (incluindo o poder judicial) e os media (um tipo de regime para o qual o presidente húngaro Viktor Orbán cunhou a paradoxal designação de “democracia iliberal” mas a que também poderia chamar-se “autocracia com eleições”). Mas mesmo os cidadãos da Ucrânia, Hungria e Polónia gozam de muito mais liberdades democráticas do que os cidadãos do antigo Bloco de Leste gozavam, e até o pífio simulacro de democracia que há muito vigora na Rússia e Bielo-Rússia concede mais liberdades do que as que alguma vez foram gozadas pelos cidadãos da ex-URSS (quanto mais não fosse, pelo facto de hoje nada impedir os descontentes de sair do país, o que não era possível sob o comunismo).

Também mereceria reflexão o facto que os países que muito poucos ganhos tiveram em termos de liberdades democráticas – Rússia e Bielo-Rússia – serem aqueles que mantiveram mais elementos da governação comunista – ainda que não comungando da sua ideologia – nomeadamente o “culto do líder” e o aparelho repressivo, com a Bielo-Rússia a manter, inclusive, as estátuas dos antigos líderes comunistas e a designação da polícia política como KGB (ver capítulo “Da dissolução da URSS à invasão da Ucrânia”, em De Minsk a Pinsk: Como foram desenhadas a história e a geografia da “Rússia Branca”).

Ao ser confrontado com as afirmações descabeladas que Bevins faz sobre os países do antigo Bloco de Leste, que surgem já perto do final do livro, o leitor vê adensarem-se as suspeitas de falta de isenção e de revisionismo histórico e leva-o a pôr em causa a veracidade dos factos, a solidez dos argumentos e a legitimidade das conclusões que viu desfilar nas 320 páginas anteriores. A sanha anti-comunista dos EUA durante a Guerra Fria degenerou frequentemente em paranóia, deu azo a episódios de violência extrema, instalou e sustentou ditaduras infames, armou esquadrões da morte, treinou torcionários, cerceou o bem-estar e a prosperidade dos cidadãos comuns da Ásia, América Latina e África em benefício de empresas americanas, destruiu a vida de milhões de cidadãos pacíficos e mereceria ser alvo de uma análise fiável e equilibrada, que O Método Jacarta está longe de assegurar.