Índice

Índice

Se fosse conduzido um inquérito à escala global para apurar quem são os portugueses com maior notoriedade, é provável que o top 10 fosse dominado por jogadores e treinadores de futebol, com a eventual intrusão de Amália Rodrigues e, hélas!, António Guterres. Porém, no mundo preservado em âmbar da música clássica, a galeria de portugueses famosos é bem diferente e é liderada por Inês de Castro, que serviu de tema a uma vintena de óperas e bailados, maioritariamente compostos no século XIX. Todavia, a primazia de Inês de Castro poderá ser contestada por ser galega de nascimento e por as obras nela inspiradas terem sido, com raras excepções, da autoria de compositores “menores”.

Em 1731, em Londres, um compositor de renome, George Frideric Handel, chegou a trabalhar numa ópera inspirada no conflito entre D. Dinis e o seu filho (futuro Afonso IV), partindo de um libreto de Antonio Salvi que já servira para Dionisio, Re di Portogallo (1707), musicado pelo hoje esquecido Giacomo Antonio Perti (e cuja partitura se perdeu). Porém, Handel e o seu libretista (anónimo) começaram por retirar protagonismo a Dinis e a transferi-lo para Fernando IV de Castela – o que levou a que a ópera fosse rebaptizada como Fernando, Re di Castiglia – e acabaram por entender que a alusão a figuras históricas portuguesas poderia melindrar o mais antigo aliado de Inglaterra, pelo que deslocaram a acção para a Média da Antiguidade Clássica e rebaptizaram a ópera como Sosarme, Re di Media.

D. Sebastião foi tema de uma ópera – Dom Sébastien, Roi du Portugal (1843) – de um compositor de primeira grandeza, Gaetano Donizetti, mas esta obra teve um sucesso modesto quando da estreia e caiu no olvido logo a partir da década de 1870; nas últimas décadas tem sido representada muito esporadicamente.

Apesar da sua vida aventurosa e do reconhecimento internacional da sua produção literária, Luís de Camões não inspirou obras a compositores de renome internacional (a sua maior glória operática é como personagem do Dom Sébastien de Donizetti). A sua poesia, popular entre os compositores portugueses, não despertou grande interesse fora de fronteiras.

Quanto a Fernão de Magalhães, só foi celebrado musicalmente em 2021, quando se assinalaram os 500 anos do término da primeira viagem de circum-navegação e, ainda assim, com uma ópera – No hay rosa sin espinas – em que tem de partilhar o protagonismo com Sebastián Elcano e cujos compositores – Marco Reghezza e Giovanni Scapecchi – são desconhecidos mesmo entre os melómanos.

Assim sendo, é legítimo defender que a figura portuguesa com maior notoriedade na música clássica é Vasco da Gama, que, além de ter inspirado uma ópera de um compositor de terceiro plano – Vasco da Gama (1801), de Friedrich Heinrich Himmel – e um poema sinfónico raramente tocado de um compositor famoso – Vasco de Gama (1860), de Georges Bizet –, foi protagonista de uma ópera de um compositor de primeiro plano, que granjeou extraordinária popularidade na segunda metade do século XIX: L’Africaine (1865), de Giacomo Meyerbeer.

Em complemento ao Vasco da Gama real retratado no livro, recentemente reeditado, de Sanjay Subrahmanyam (ver em Vasco da Gama: O “maior navegador de sempre” ou um mito por esclarecer?), apresenta-se em seguida o Vasco da Gama ficcionado de Meyerbeer.

Meyerbeer: De criança-prodígio a imperador da grand opéra

No Europa do século XXI é pouco provável que o nome Giacomo Meyerbeer (1791-1864) seja reconhecido pelos cidadãos de classe média-alta e com estudos superiores, e mesmo a elite culta que frequenta teatros e concertos terá sérias dificuldades em nomear uma ópera da sua autoria. E, contudo, no seu tempo, Meyerbeer foi tão ou mais popular do que os seus contemporâneos Rossini, Verdi ou Wagner.

Meyerbeer nasceu numa família judia nos arredores de Berlim, com o nome Jakob Liebmann Beer. O meio familiar era abastado – o avô materno, Liebmann Meyer Wulff, conhecido como o “Creso de Berlim”, amealhara formidável fortuna vendendo mantimentos ao exército prussiano e geria a lotaria do reino da Prússia – e o jovem Jakob e os seus irmãos desfrutaram de esmerada educação (por tutores particulares) e do convívio na casa de família com a elite intelectual alemã (nomeadamente com os irmãos von Humboldt).

Jakob Liebmann Beer aos 11 anos, em 1802, retratado por Friedrich Georg Weitsch

Jakob cedo revelou dotes musicais invulgares, que seriam desenvolvidos em aulas com Muzio Clementi (um virtuoso do teclado), Antonio Salieri (o “rival” de Mozart), Carl Zelter (que seria professor de outra criança-prodígio de uma família judia abastada, Felix Mendelssohn) e Georg Vogler (que foi também mestre de Carl Maria von Weber). Aos 10 anos, Jakob estreou-se como pianista num concerto público, aos 20 compôs a sua primeira ópera (Der Admiral, que nunca foi levada à cena), aos 21 estreou a ópera bíblica Jephtas Gelübde. Como as suas primeiras óperas foram recebidas com frieza no mundo germânico, em 1816 mudou-se para Itália (ao que consta a conselho de Salieri), onde alterou o seu nome para Giacomo Meyerbeer e compôs uma série de óperas muito influenciadas por Gioachino Rossini, que considerava um génio e via como modelo a seguir (embora Rossini fosse seis meses mais novo do que ele).

A popularidade de Meyerbeer em Itália foi crescendo de ópera para ópera e culminou, em 1824, com Il crociato in Egitto, cuja fama transpôs fronteiras, sendo estreada em Londres e Paris no ano seguinte (e nos principais teatros de ópera europeus nos anos seguintes). Em 1825 trabalhou numa Ines de Castro (mais uma!) encomendada pelo prestigiado Teatro San Carlo, de Nápoles, mas deixou-a a meio, pois, encorajado pelo reconhecimento obtido com Il crociato in Egitto, decidiu seguir o exemplo do seu idolatrado Rossini, que, após o sucesso retumbante de Semiramide (1823), trocara Nápoles por Paris (com uma estadia em Londres pelo meio), aliciado por um generoso contrato com que Luís XVIII lhe acenara.

A entrada de Meyerbeer na cena operática parisiense fez-se com estrondo, com Robert le diable (1831), uma das obras que contribuíram decisivamente para consolidar o sucesso do género que ficou conhecido como grand opéra, inaugurado três anos antes com La muette de Portici, de Daniel Auber, e que se caracterizava por libretos de temática histórica, plenos de eventos dramáticos e reviravoltas inesperadas e recorrendo a cenários espectaculares e vastos efectivos vocais e orquestrais. O libretista de Robert le diable foi Eugène Scribe (1791-1861), que já tivera mão em La muette de Portici, que seria o libretista das outras três grand opéras de Meyerbeer – Les huguenots (1836), Le prophète (1849) e L’Africaine – e ficaria indissoluvelmente ligado a este género.

Eugène Scribe, num retrato póstumo (1863) por Émile Vernet-Lecomte

Após um início de carreira árduo, Scribe guindara-se, a partir de 1815, ao estatuto de mais requisitado e bem pago dramaturgo francês do seu tempo; trabalhando a solo ou em duo (ao longo da carreira teve mais de 60 parceiros de escrita) viria a escrever 300 a 500 peças de teatro, nos mais variados géneros e situadas nos mais diversos tempos e geografias, entre as quais se contam 120 libretos de óperas (musicados por 48 compositores), repartidas entre os géneros da opéra-comique e da grand opéra – um dos seus contributos para o segundo género foi o libreto de Dom Sébastien, Roi du Portugal (1838) de Donizetti, que foi a primeira incursão do compositor italiano na grand opéra e também a sua derradeira obra, uma vez que os efeitos da sífilis nas suas capacidades mentais impediram-no de voltar a compor, ainda que vivesse mais dez anos.

O volume da produção de Scribe levou a que surgissem rumores que a atribuíam a uma “linha de montagem” de escritores anónimos responsáveis por diferentes componentes da peça, supervisionados por Scribe. Não é possível comprovar a existência desta “indústria dramatúrgica”, mas o que é certo é que a quantidade das obras de Scribe não tinha correspondência na qualidade, sendo o prolixo dramaturgo denunciado por Théophile Gautier como “destituído de poesia, lirismo, estilo, filosofia, verdade e naturalidade” e por Théodore de Banville como “o expoente da arte burguesa e do filistinismo, seduzindo as massas com teatro vazio”.

O teatro de Scribe poderia ser “vazio”, mas encheu-lhe os bolsos, permitindo-lhe adquirir uma mansão numa rua chic de Paris e duas casas de campo, e a sua fraca qualidade literária não impediu que, em 1836, tomasse assento na Acadèmie Française, por escolha dos seu pares.

Casa de campo de Scribe em Séricourt

Truques para o sucesso e declínio póstumo

O entusiasmo do público oitocentista pelas óperas da dupla Meyerbeer/Scribe talvez não seja fácil de compreender numa época em que a ópera se converteu num espectáculo de elites e os festivais de pop-rock e os jogos de futebol são os entretenimentos favoritos das classes média e média-alta. Enquanto hoje a ópera é um género que só subsiste à custa de subsídios do Estado e do apoio mecenático, a grand opéra oitocentista era uma robusta máquina de fazer dinheiro: só em Paris, Les huguenots teve 1120 representações até ao início do século XX, número que foi de 750 para Robert le diable, 570 para Le prophète e 480 para L’Africaine. Este extraordinário êxito comercial não se deveu apenas ao apurado instinto de Meyerbeer e Scribe para irem ao encontro do gosto do público: passava também por manipular o gosto do público, através das claques.

Representação de Les Huguenots no Palais Garnier, em Paris, em 1875. Gravura por John Ames Mitchell

Antes de o termo ter ficado conotado com o espectáculo desportivo – e, sobretudo, com o ludopédio – “claque” designava um grupo organizado de “espectadores profissionais”, pagos para aplaudir ou apupar peças de teatro e óperas. As claques têm uma longa tradição (tinham protagonizado acesas altercações nas récitas de ópera no período barroco), mas foi na Paris do século XIX que atingiram o seu apogeu, sendo capazes de determinar o êxito ou o fiasco de uma ópera, e ganharam um carácter institucional (até serem interditadas pelas autoridades em 1902).

Neste período, existiam em Paris agências que possuíam uma carteira de claqueurs que eram alugados para as finalidades pretendidas pelos clientes – aplaudir as suas peças ou vaiar peças da concorrência ou actores rivais. O sistema de claques nos teatros franceses tinha tabelas remuneratórias e divisão de tarefas: havia pleureurs (os que fingiam chorar e que eram, usualmente, mulheres que trabalhavam como carpideiras durante o dia), rieurs (que riam), chatouilleurs (que mantinham um ambiente desanuviado, com piadas e dichotes), bisseurs (que pediam “bis”) e commissaires, que conheciam bem a obra e alertavam antecipadamente os espectadores em seu torno para este ou aquele efeito cénico ou passagem musical. O comando da equipa cabia ao chef de claque, que recebia do cliente um determinado de bilhetes, uns para permitir o ingresso das suas “tropas” e outros para venda; alguns chefs de claque complementavam os seus proventos vendendo “protecção” a empresários, compositores e cantores. Consta que Meyerbeer não só recorria assiduamente aos serviços das claques como tinha o cuidado de, durante as récitas, sentar-se perto do chef de claque, de forma a indicar-lhe os momentos apropriados para aplausos.

“Le claqueur”, da série de gravuras Bohémiens de Paris (1832), por Honoré Daumier

A grande extensão típica da grand opéra e o facto de Meyerbeer ser um compositor minucioso e dado a revisões sucessivas explica que a produção no período em que esteve ligado a Paris – entre 1826 e 1864 – se tenha resumido a quatro grands opéras e duas óperas cómicas, mais um Singspiel e alguma música de circunstância destinados à sua cidade natal de Berlim, onde o sucesso internacional levara a que fosse nomeado para altos e bem remunerados cargos – Kapellmeister da corte prussiana em 1832 e director-geral da música do Reino da Prússia a partir de 1843 – levando a que dividisse a sua vida entre as duas capitais.

Entretanto, em 1839, conheceu Wagner – um seu admirador –, a quem deu precioso auxílio, usando o seu prestígio para propiciar a estreia das suas ópera Rienzi (tão afim do estilo de Meyerbeer que o maestro Hans von Bülow a rotulou como “a melhor ópera de Meyerbeer”) e Der fliegende Höllander.

Quando Meyerbeer morreu, em 1864, estava no auge da sua popularidade e a sua influência era evidente não só nas óperas de Wagner, como nas de Halévy, Gounod e Verdi (sobretudo nas “óperas parisienses” deste, Les Vêpres sicillienes e Don Carlos), e ainda persistiria por uma década ou duas, deixando marcas em óperas de Massenet, Mussorgsky e Tchaikovsky.

Meyerbeer, estampa a partir de foto tirada nos últimos anos de vida

Todavia, a sua popularidade foi minguando ao longo do século XIX, um processo a que Wagner não foi alheio. Em 1841, enquanto França aguardava, expectante, uma nova obra de Meyerbeer, Wagner proclamara que “a Opéra de Paris está moribunda e busca salvação no seu messias alemão, Meyerbeer” e que Robert le diable e Les huguenots se erguiam acima do mar de mediocridades geradas pelos compositores franceses, mas em 1852 já reprovava a superficialidade e incongruência das óperas de Meyerbeer. No seu infame ensaio Judaísmo na música (Das Judenthum in der Musik, publicado anonimamente em 1850 e reeditado em versão expandida em 1869 já sob o seu nome), deu rédea livre à sua natureza rancorosa, narcísica e destituída de escrúpulos e aos seus preconceitos anti-semitas, e atacou pessoalmente o seu antigo benfeitor (ver capítulo “Wagner: socialista ou nazi?” em O crepúsculo do capitalismo, em três óperas e um prólogo). Felix Mendelssohn, outro compositor de ascendência judia, seria também visado, mas o também judeu Halévy seria relativamente poupado ao vitríolo wagneriano.

A popularidade de Wagner entre a elite intelectual europeia (inclusive entre muitos compositores e críticos musicais), que, por coincidência, começou a ganhar ímpeto por alturas da morte de Meyerbeer (quando obteve o generoso patrocínio do rei Ludwig II da Baviera) e chegou a assumir foros de devoção, fez com que as suas considerações cáusticas sobre Meyerbeer ganhassem voga e tivessem papel significativo no declínio do estatuto deste.

“A melhor ópera de Meyerbeer”: Última cena do Acto III de Rienzi, de Wagner, na versão apresentada em 1869 no Théâtre Lyrique de Paris

Uma longa e tortuosa gestação

Meyerbeer e Scribe começaram a trabalhar no que viria a ser L’Africaine em 1837, poucos meses depois da estreia triunfal de Les huguenots: o contrato com a Opéra de Paris previa a entrega do libreto em três meses e a versão final em três anos. A ideia inicial para o enredo teve duas fontes de inspiração: uma era o poema “Le mancenillier”, de Charles Hubert Millevoye (1728-1816), em que, num cenário exótico, uma rapariga (Zarina) é salva pelo seu apaixonado (Nelusko) de sucumbir a uma mancenilheira, árvore cujas flores, rezava a lenda, libertavam uma fragrância venenosa que provocava a morte de quem se abrigasse sob a sua copa. A outra fonte era a pífia peça de teatro La veuve du Malabar (1770), de Antoine Lemierre, em que Lanassa, jovem viúva de um rajá, é salva de perecer na pira fúnebre do ex-esposo por Montalban, um general francês que está apaixonado por ela e que representa a visão racional, iluminista e humanista do Ocidente face ao obscurantismo, fanatismo e crueldade do Oriente. Esta peça já servira de inspiração a uma ópera do alemão Louis Spohr, Jessonda (1823), cujo libreto substituíra o general francês pelo navegador português Tristão da Cunha (sem vínculo com a figura histórica de Tristão da Cunha, para lá do nome, da nacionalidade e da vocação marítima).

No início da década de 1840, após várias revisões, o protagonista masculino da ópera de Meyerbeer/Scribe tinha-se transformado num oficial da marinha espanhola chamado Fernand (inspirado, muito remotamente, no explorador espanhol Hernando de Soto), a viúva indiana convertera-se numa escrava africana chamada Gunima e a acção decorria agora entre Sevilha (no reinado de Filipe III) e África: Fernand mete-se a caminho do México, acompanhado por Gunima, mas, num desvio implausível, acabam por ir parar a um reino africano na nascente do Rio Níger, onde Fernand descobre que a escrava Gunima é afinal a rainha daquelas terras. Consequentemente, a ópera foi rebaptizada como L’Africaine. Meyerbeer trabalhou intermitentemente na partitura, e, apesar do mitigado empenho, tê-la-á terminado (provisoriamente) em 1846.

Porém, esta versão – que se perdeu – nunca foi levada à cena e no início da década de 1850, Meyerbeer, estimulado pela leitura de uma tradução francesa de Os Lusíadas, decidiu rever profundamente a ópera. Alguns críticos defendem que o fascínio de Meyerbeer pela figura de Vasco da Gama viria muito de trás, mais precisamente de 1801, quando tinha dez anos de idade e vivia em Berlim, onde terá assistido à estreia da ópera Vasco da Gama, do (hoje olvidado) compositor alemão Friedrich Heinrich Himmel (1765-1814). A leitura de Os Lusíadas só teria tido o efeito de reavivar esse velho fascínio.

As quatro figuras principais da estreia de L’Africaine, na Salle Le Peletier, em Paris, em 1865: Vasco de Gama (Emilio Naudin), Inès (Marie Battu), Sélika (Marie Sasse) e Nélusko (Jean-Baptiste Faure)

Independentemente da origem do interesse de Meyerbeer por Vasco da Gama, o que é certo é que na versão revista de 1857 Fernand deu lugar a Vasco de Gama e a acção passou a desenrolar-se entre Lisboa e a Índia, que se converteu na terra natal da protagonista feminina, rebaptizada como Sélica. Uma vez que a rainha africana se transformara numa rainha indiana e, por outro lado, Meyerbeer deslocara o centro de gravidade da ópera da bela-escrava-que-na-verdade-é-uma-rainha para o intrépido-navegador-possuído-pela-febre-da-descoberta, L’Africaine foi rebaptizada como Vasco de Gama. Todavia, o renascido entusiasmo do compositor foi de curta duração e o seu trabalho na partitura voltou a ter carácter intermitente, e só a deu por (provisoriamente) concluída mais de uma década depois, escassos dias antes de falecer, a 2 de Maio de 1864. Entretanto, Eugène Scribe já falecera em 1861, o que obrigara a que dois outros libretistas tivessem sido chamados a colaborar nas sucessivas revisões a que ópera fora sendo submetida.

Minna Meyerbeer, viúva do compositor, e César-Victor Perrin, director da Opéra de Paris, estavam conscientes da grande expectativa com que o público aguardava (há décadas!) a muito “badalada” ópera de Meyerbeer/Scribe e do seu potencial comercial; mas também sabiam que a partitura deixada por Meyerbeer necessitava ainda de muitos ajustamentos, por um lado porque ficara com uma extensão desmesurada, por outro porque Meyerbeer tinha o hábito de ir aperfeiçoando a partitura até ao dia da estreia – na verdade, era tão cioso deste labor de polimento que deixara instruções explícitas para que a ópera não fosse levada à cena caso ele falecesse antes do término dos ensaios.

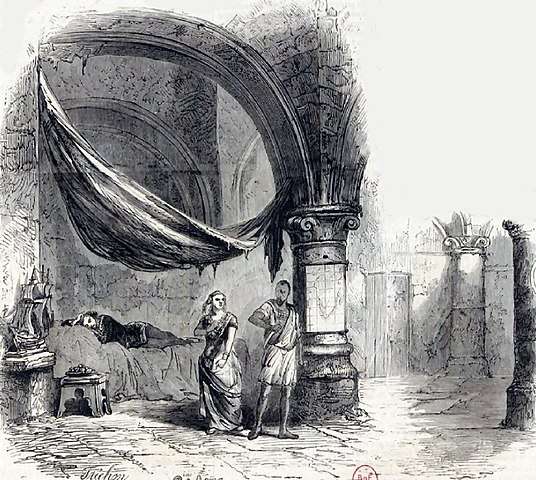

Uma superprodução hollywoodesca: maquete de Auguste Alfred Rubé para o cenário da Sala do Conselho do Almirantado, em Lisboa (Acto I), na estreia de L’Africaine na Salle Le Peletier, em Paris, 1865

Minna e Perrin ignoraram a vontade do compositor e confiaram a tarefa de preparar uma versão final e funcional ao musicólogo belga François-Joseph Fétis (cujo talento musical era exíguo, na opinião de compositores seus contemporâneos, como Berlioz). Com a ajuda de vários colaboradores (todos eles de modesta craveira), Fétis fez cortes substanciais e introduziu várias modificações na partitura e no libreto, nem sempre guiadas pelo bom senso: foi retomada a designação L’Africaine, a fim de corresponder às expectativas dos fãs de Meyerbeer, que estavam familiarizados há muitos anos com tal título; a escrava/rainha indiana (agora com o nome grafado como Sélika), passou a ser natural de uma “ilha paradisíaca no Índico”, cujo nome nunca é mencionado (há quem proponha que seja Madagáscar); porém, Fétis e seus ajudantes deixaram intocados os templos hindus, os deuses hindus, os sacerdotes hindus e os devotos hindus que povoavam os actos IV e V.

Uma bambochata em cinco actos

Eis uma sinopse do libreto, que pode ser lido na íntegra aqui:

ACTO I: Logo no início da ópera fica-se com uma ideia do absoluto desprezo de Meyerbeer e Scribe pelos factos: Vasco da Gama, um nobre nomeado pelo rei para comandar uma expedição que se inseria num programa estatal de longo prazo (ver capítulo “Unindo a Europa e a Ásia por mar” em Vasco da Gama: O “maior navegador de sempre” ou um mito por esclarecer?), é convertido pela dupla num marinheiro de origens humildes que pretende cobrir-se de glória ao dar novos mundos ao mundo e se esforça estrenuamente para convencer o poder a dar-lhe os meios para as explorações que idealiza. A ópera inicia-se com a chegada a Lisboa de notícias funestas sobre a expedição comandada por Bernard Diaz (personagem vagamente inspirada em Bartolomeu Dias). O navio, em que Vasco seguia e que zarpara dois anos antes rumo ao Cabo da Boa Esperança, naufragara nos mares austrais e todos a bordo tinham perecido. A notícia deixa inconsolável a apaixonada de Vasco, Inès, que já estava muito perturbada por, momentos antes, o pai, o almirante Don Diego, lhe ter anunciado que lhe destinava como noivo o nobre Don Pedro, rival de Vasco. O conselho real, presidido por Don Pedro, reúne-se para avaliar a notícia do fracasso da expedição de Diaz, mas é interrompido pela inesperada entrada de Vasco, que conta ter sido o único sobrevivente do naufrágio e exibe dois escravos, Sélika e Nélusko, que, segundo ele, são a prova de que existem terras para lá do Cabo da Boa Esperança (embora nunca se explique em que circunstâncias ficou Vasco na posse dos escravos, nem como conseguiu regressar com eles dos longínquos mares austrais). Para alcançar essas terras no Oceano Índico, argumenta, impõe-se lançar de imediato nova expedição, sob o seu comando, proposta que só tem o apoio de Don Alvaro, amigo de Gama, e enfrenta a firme oposição de Don Pedro, de Don Diego e do Grande Inquisidor. Este último ridiculariza os projectos de exploração de Vasco por entender que as terras que ele pretende alcançar não existem, uma vez que não são referidas na Bíblia – a Inquisição só foi instaurada em Portugal em 1536 (quase 40 anos após a primeira viagem portuguesa à Índia), mas em meados do século XIX, estava na moda, a norte dos Pirenéus, recorrer à Inquisição como vilão ficcional e símbolo do obscurantismo religioso em que a Península Ibérica teria tombado.

Vasco exalta-se ao ver a sua proposta rejeitada e insulta o conselho real, que ordena a sua prisão.

Acto I de L’Africaine: Vasco de Gama argumenta perante o rei e os seus conselheiros, reclamando meios para uma nova expedição que desbrave o caminho para a Índia. Desenho de Alphonse de Neuville, 1865

ACTO II: Vasco é colocado na masmorra com Nélusko e Sélika, que, estando apaixonada por Vasco, fica desolada quando o ouve chamar no sono por outra mulher, Inès. Ainda que roída pelo ciúme, Sélika, ao ver que Nélusko (que está apaixonado por ela) se prepara para assassinar Vasco no sono, dissuade-o de tal acto. E quando vê Vasco a estudar atentamente os mapas que trouxera consigo, promete-lhe que lhe mostrará como chegar à sua terra no Índico.

Ao mesmo tempo, Inès intercede junto do pai para que Vasco seja libertado, mas paga por isso um preço cruel, que é aceitar casar-se com Don Pedro e nunca mais ver Vasco. Para Don Pedro tudo corre de vento em popa, pois o rei confia-lhe uma frota com a missão de explorar as terras que ficam para lá do Cabo da Boa Esperança, missão que, crê Don Pedro, será capaz de levar a bom termo, já que acaba de subtrair os mapas que estavam na posse de Vasco e que Nélusko se ofereceu para lhe mostrar o caminho para as terras do Índico, pois, levado pelo ciúme, está disposto a fazer tudo o que possa prejudicar Vasco e afastá-lo da sua amada Sélika.

Quando recebe as notícias do casamento de Inès com Don Pedro e da nomeação deste para chefiar a expedição que ele sonhara comandar, Vasco fica aniquilado. Aceita com resignação a opção de Inès em casar-se com Don Pedro (ignorando a negociação maquiavélica que a impusera) e oferece à ex-noiva os escravos Sélika e Nélusko (vá lá perceber-se porquê).

Acto II de L’Africaine: Sélika impede Nélusko de assassinar Vasco de Gama. Desenho de Alphonse de Neuville, 1865

ACTO III: Enquanto a frota de Don Pedro se encaminha para sul (com Inès, Sélika, Nélusko e Don Alvaro a bordo), as indicações ambíguas de Nélusko – que conquistara a confiança de Don Pedro e a quem este atribuíra um cargo de responsabilidade na frota – levam à perda de dois dos três navios da frota, o que desperta as suspeitas de Don Alvaro. Na aproximação ao Cabo da Boa Esperança, os marinheiros rezam a Deus para que os proteja, enquanto Nélusko invoca “Adamastor, rei das ondas”, para que solte a sua fúria e destrua os navios portugueses. Nisto surge um outro navio português: é comandado por Vasco, que seguira a frota desde Lisboa e vem avisar Don Pedro que a rota que tomou (definida por Nélusko) o fará naufragar nos mesmos recifes que já tinham reclamado o navio de Bernard Diaz. Don Pedro vê neste aviso uma artimanha de Vasco para o impedir de descobrir novas terras e cobrir-se de glória e insulta-o e ordena a sua prisão. Após breve reflexão, decide condenar Gama à morte, mas Sélika apropria-se de um punhal e ameaça matar Inès se Gama for executado. Don Pedro anula a ordem de execução de Vasco, mas assim que Sélika larga o punhal, ordena a Nélusko que a mate, algo de que, claro, Nélusko é incapaz. Don Pedro, que está mesmo com vontade de ver correr sangue, ordena então a execução de Sélika e Nélusko, ignorando as súplicas de Inès e Don Alvar para os poupar. Nesse preciso instante, estala uma pavorosa tempestade que atira o navio para os recifes, deixando-o à mercê de hordas de guerreiros da “ilha paradisíaca no Índico”, que surgem vindas do nada. Enquanto massacram os portugueses, os guerreiros deparam-se, estupefactos, com Sélika, a sua rainha desaparecida, e ajoelham-se perante ela.

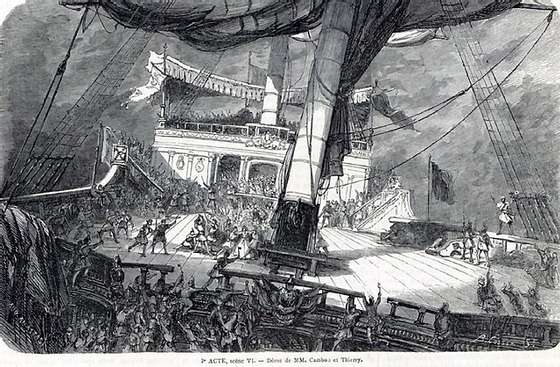

Acto III de L’Africaine: Os guerreiros da ilha de Sélika e Nélusko atacam o navio português. Desenho de Alphonse de Neuville, 1865

ACTO IV: Na “ilha paradisíaca no Índico”, que é, ao mesmo tempo, África e Índia (e Madagáscar), Sélika reassume o seu posto real e o Grande Sacerdote de Brahma recorda-lhe que a lei da terra reclama que todos os estrangeiros que sobreviveram ao naufrágio e ao assalto dos guerreiros sejam mortos. A medida é posta em prática e Vasco é o último português a ser encaminhado para o local da execução, mas, no último instante, Sélika interrompe a cerimónia e anuncia que Vasco será poupado, pois é seu noivo – e solicita a Nélusko que o confirme perante todos. Nélusko, dilacerado por pulsões contraditórias, sente-se obrigado a anuir, temendo pela vida de Sélika se ele disser que ela mente (não se percebe porquê, uma vez que ela é rainha e ele seu servo e a palavra dela prevaleceria sobre a sua). Vasco é libertado e o Grande Sacerdote de Brahma ordena a preparação das bodas de Sélika e Gama, segundo os ritos da realeza hindu. Vasco, subitamente esquecido do seu afã de descobridor e pouco perturbado pelo massacre de todos os seus compatriotas, parece encarar com bonomia a ideia de passar o resto da vida como co-monarca de um reino “africano-indiano” nos confins do mundo. Tem várias razões para isso: 1) está genuinamente encantado com a terra onde foi parar, como confessa no recitativo “Pays merveilleux!” e na ária “Ô paradis sorti de l’onde”; 2) crê já não ter dever de fidelidade para com Inès, que julga morta; 3) sente-se atraído por Sélika; 4) está sensibilizado por ela lhe ter salvado a vida em três ocasiões; e 5) o Grande Sacerdote de Brahma deu-lhe a beber, dissimuladamente, uma poção amorosa que estimulou a sua paixão por Sélika (ainda que seja difícil perceber que interesse teria o Grande Sacerdote nisso).

Com as faustosas e sonoras festividades do himeneu já em curso, Vasco julga ouvir a voz lamentosa de Inès na distância, mas acaba por concluir que se tratou de uma ilusão.

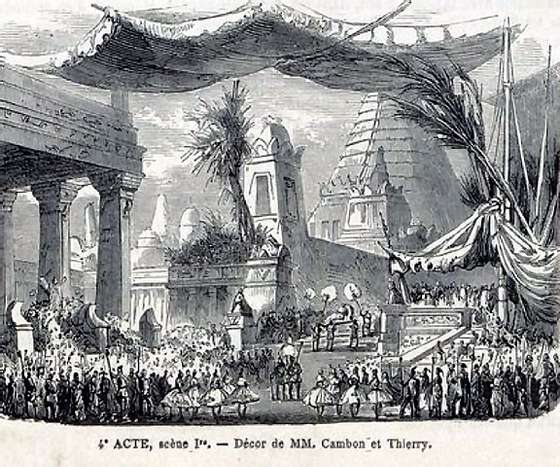

Acto IV de L’Africaine: O Grande Sacerdote de Brahma preside às cerimónias de aclamação de Sélika como rainha da “ilha paradisíaca”. Desenho de Alphonse de Neuville, 1865

ACTO V: A voz de Inès era, todavia, real: vá lá saber-se como, ela sobrevivera aos eflúvios venenosos da mancenilheira que tinham matado os outros portugueses. Deambulando pela ilha acaba por ir parar (entre tantos lugares!) aos jardins do palácio de Sélika. É aqui que, por acaso, Vasco a encontra – e apressa-se a informá-la de que a relação entre eles não poderá ser reatada, uma vez que agora está casado com Sélika. Esta irrompe subitamente em cena e, ao surpreender a troca de olhares ternos entre Vasco e Inès, fica furiosa; Sélika exige a Vasco que se retire e envolve-se numa longa altercação com Inès, em que Sélika percebe que o amor entre Inès e Vasco é inabalável e que Vasco está mais apaixonado por Inès do que por ela. O ciúme e a ira dão lugar à resignação: Sélika ordena a Nélusko que deixe Vasco e Inès regressar a Portugal, a bordo de um navio que, oportunamente, se materializa ao largo da ilha (e que se presume que será português). Em seguida, encaminha-se para a mancenilheira mortal, que está, muito convenientemente, situada num promontório que permite a Sélika ver o navio que levará Vasco e Inès. Na sua agonia (interminável, como acontece amiúde com as heroínas das óperas românticas), Sélika rumina sobre a sua desdita, mas acaba por perdoar Vasco; depois, entra em delírio, imaginando que Vasco se arrependeu de ter escolhido Inès e regressa para ela num carro puxado por cisnes; é despertada do sonho por um tiro de canhão, que sinaliza a partida do navio. Nisto chega Nélusko, que começa por exultar ao ver afastar-se o navio que leva para longe o seu odiado rival, mas, ao tomar a mão de Sélika, percebe que esta está moribunda (uma surpresa descabida, uma vez que ele mesmo alertara Sélika para os perigos da mancenilheira). Sélika exala o derradeiro suspiro, com os olhos voltados para o céu, e Nélusko, abraça-se a ela e aguarda que o perfume fatal da mancenilheira também o leve para o Além.

Acto V de L’Africaine: Nélusko descobre o Sélika agonizante sob a mancenilheira. Desenho de Alphonse de Neuville, 1865

Interlúdio botânico: as maçãzinhas da morte

Uma nota sobre a mancenilheira: a árvore com este nome ocorre em regiões costeiras tropicais e é mesmo venenosa. A Hippomane mancinella, que pertence à família das Euphorbiaceae, tem a particularidade de as suas folhas, seiva e frutos conterem substâncias tóxicas. A ingestão dos frutos pode ser fatal e o contacto da pele com a seiva ou com as folhas causa fortes reacções alérgicas. O seu nome na maioria das línguas (“mancenillier” em francês, “manchineel” em inglês, “manchinelbaum” em alemão, etc.) provém do espanhol “manzanilla” (ou “manzanilla de la muerte”), por os seus frutos serem semelhantes a pequenas maçãs (os ingleses também lhes chamam “beach apples”). Porém, as suas flores não libertam gases venenosos e ninguém morre só por estar sob a sua copa. Para somar mais uma incongruência ao libreto, a mancenilheira é nativa das costas e ilhas do Golfo do México e do Mar do Caribe, entre a Florida e a Venezuela, pelo que a sua presença nas imediações do Cabo da Boa Esperança no final do século XV seria impossível.

Folhas e fruto da mancenilheira, na Phytographie medicale (1821) de Joseph Roques

Considerações sobre o libreto

O libreto de L’Africaine encaixa-se na perfeição no estereótipo dos libretos de grand opéra da autoria de Scribe delineado pelo musicólogo David Conway: “Existem num universo paralelo, num cenário histórico-geográfico colorido, no qual meia dúzia de estereótipos, em resultado de maquinações ocultas no seu passado ou de coincidências no presente, são obrigados a enfrentar dilemas ou crises de consciência, geralmente acompanhadas por desastres naturais e morte violenta (ou ambas)”.

É certo que os libretistas tinham, desde a origem do género ópera, no início do século XVII, o hábito de se servirem, a seu bel-prazer, de episódios e personagens célebres da História como vago pretexto para engendrarem historietas de amor, ciúme e ódio de contornos folhetinescos. O romantismo prosseguiu esta “tradição”, ainda que introduzindo uma alteração relevante na estrutura narrativa: o “lieto fine” (final feliz) que era obrigatório na ópera barroca, deu lugar a um final trágico, resultando amiúde na separação e/ou na morte/suicídio dos protagonistas. A grand opéra francesa de meados do século XIX, de que Scribe foi o libretista de eleição, exacerbou esta tendência, emoldurou-a em grandiosas fachadas de mármore (fingido) e enredou-a em diálogos altissonantes e/ou afectados, aproximando-a perigosamente do kitsch.

L’Africaine não só se insere neste modelo como enferma de dois problemas adicionais:

1) Os muitos anos de hesitações, mudanças de rumo e revisões, arruinaram qualquer vitalidade e espontaneidade que pudesse ter existido no projecto original de Meyerbeer e Scribe. O facto de o compositor ter, por várias vezes, colocado L’Africaine na gaveta para se dedicar a outras obras é indicativo do esmorecimento da sua fé na obra, e resta saber se Meyerbeer acabou por reunir determinação para (quase) a concluir por ainda ver validade nela, ou apenas o fez por razões contratuais.

2) As intervenções póstumas que a ópera sofreu às mãos de amanuenses de escasso talento, foram guiadas por critérios contraditórios e erráticos e por uma forte pressão para não desiludir as expectativas de um público que aguardava pela estreia há um quarto de século.

Esta combinação de factores acabou por gerar um dos mais ridículos e incongruentes libretos da história da ópera – e isto é dizer muito, já que a história da ópera está infestada de libretos ridículos e incongruentes. Se L’Africaine é, do ponto de vista literário, um pífio produto, a ópera não pode ser julgada só pelo libreto e Meyerbeer é louvado pela crítica como um melodista inspirado. Em Mille et un opéras (2003), Piotr Kaminsky vê nele um “mestre do espectáculo vocal, instrumental e cénico, compositor ecléctico em busca de uma síntese dos estilos nacionais” (italiano e francês, entenda-se), embora admita que “o seu génio não está à altura de um Verdi ou de um Wagner”.

[Recitativo “Pays merveilleux!” e ária “Ô Paradis sorti de l’onde”, por Placido Domingo (Vasco de Gama) e Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, com direcção de John Barker:]

Em Vasco da Gama: A carreira e a lenda do maior navegador de sempre (ver Vasco da Gama: O “maior navegador de sempre” ou um mito por esclarecer?), o historiador Sanjay Subrahmanyam ocupa a primeira secção, intitulada “Vasco e Zulaikha”, do I capítulo, “Introdução: Pomos de discórdia”, com uma dissertação de oito páginas sobre a ópera L’Africaine, em que afirma que L’Africaine “alicerça-se não em escritos históricos convencionais mas numa mistificação classicista das descobertas portuguesas” (pg. 31), uma formulação que dá uma pálida ideia da desconexão entre o libreto da ópera e os factos. Na verdade, como se viu acima:

1) O protagonista de L’Africaine nada tem a ver com a figura histórica que é objecto do seu livro e poderia chamar-se Tristão da Cunha, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães, ou Cristóvão Colombo, sem que isso implicasse mais alterações no libreto do que as necessárias para manter as rimas.

2) Os eventos que constam do libreto nada têm a ver com a primeira viagem por mar da Europa à Índia. Vasco nunca menciona a Índia como objecto das suas explorações e, no final da ópera, após Sélika ordenar a libertação de Vasco e Inès, o par regressa à Europa, sem nunca se ter sequer aproximado da Índia.

Outra afirmação questionável de Subrahmanyam é a de a ópera ser um “género dramático-musical […] quintessencialmente oitocentista” (pg. 25), como se a ópera dos séculos XVII e XVIII não tivesse gozado de imensa popularidade, não tivesse ocupado um lugar central na vida artística e social da Europa e não tivesse produzido fiadas de obras-primas e como se a ópera oitocentista não fosse a sua continuação natural (ver Música para amansar feras: A origem da ópera, Divas e castrati: Estas estrelas pop têm 300 anos, A ópera que desencadeou uma guerra civil). Subrahmanyam comete um erro pueril quando interpreta o facto de o repertório mais popular nos séculos XX e XXI ser esmagadoramente dominado por óperas do século XIX como sendo sinónimo da maior relevância artística, social e comercial destas face às óperas dos dois séculos anteriores.

A análise de Subrahmanyam é mais produtiva quando vê o Vasco da Gama de Meyerbeer/Scribe como “um patriota, um explorador intrépido, herói romântico e galante, sonho das mulheres de quaisquer paragens”, e L’Africaine como uma “celebração optimista da exploração europeia de um mundo que lhe era até aqui desconhecido”, que recorre a “um conjunto de tipos operáticos e tropos exóticos”, como sejam os “indo-africanos” e um “Portugal dominado pela Inquisição”. No desenlace trágico de L’Africaine, Subrahmanyam vê “a sugestão de que apesar de todas as aspirações românticas em contrário, o Oriente e o Ocidente estão fadados a nunca conhecerem um enlace feliz” (pg. 30).

Uma recepção apoteótica

O público não se deixou atrapalhar pelas graves incongruências, nem pelas coincidências inverosímeis, nem pela ausência de correspondência entre a personagem Vasco de Gama e o Vasco da Gama histórico, nem pelo desprezo pelos factos e circunstâncias da descoberta do caminho marítimo para a Índia. O que L’Africaine tinha para oferecer era um estereotipado dramalhão romântico recheado de paixões cruzadas, ódios figadais, heróis indómitos e ávidos de glória, heroínas sequiosas de amor, pais tiranos, vilões sem escrúpulos, ambientes exóticos, povos remotos com tradições bárbaras, cenários sumptuosos, tempestades espectaculares, intervenções sobrenaturais e reviravoltas surpreendentes – e era precisamente por isso que o público ansiava.

O exotismo era um dos principais atractivos de L’Africaine: A popular “Marche indienne”, do Acto IV, em desenho de Auguste Anastasi publicado em L’Illustration, 1865

A estreia foi um evento de primeira grandeza: os jornais de França e do resto da Europa encarregaram-se de criar um clima de expectativa (ou de “antecipação”, como agora, asininamente, se escreve) e a récita inaugural contou com a presença do imperador Napoleão III e da imperatriz Eugénie, bem como da nata da sociedade francesa – da que conseguiu bilhete, já que a lotação ficou esgotada meses antes da estreia. Contando com os intervalos, a representação estendeu-se por seis horas, durante as quais os telégrafos foram, passo a passo, informando as capitais da Europa dos desenvolvimentos e “incidências” do evento (o mais próximo que a tecnologia de comunicação do século XIX poderia oferecer de uma transmissão televisiva em directo). A récita inaugural foi concluída com o descerramento, em palco, de um busto do falecido compositor.

Em menos de um ano, L’Africaine coleccionou uma centena de récitas só em Paris e até ao final do século XIX esse número ascenderia a quase meio milhar. O resto do mundo mostrou entusiasmo similar: ainda em 1865, a ópera estreou em Londres, Madrid, Bologna, Berlim, Antuérpia, Bruxelas, Nova Iorque e Parma, e no ano seguinte chegou a Barcelona, São Petersburgo, Havana e até Sydney (que ninguém no seu perfeito juízo consideraria um centro cosmopolita e com uma vida cultural efervescente e, para mais, ficava a muitos meses de viagem da Europa). Escassas semanas após a estreia parisiense, Franz Liszt, que retirava boa parte dos seus rendimentos da publicação de versões “portáteis”, para piano solo, de trechos favoritos de óperas de sucesso, dava à estampa um díptico de peças inspiradas em passagens de L’Africaine, com o título Illustrations de l’opéra L’Africaine (S.415) e consistindo em “Prière des matelots” e “Marche indienne”.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Meyerbeer_Africaine_Acte3_RoevensBertrand.jpg/640px-Meyerbeer_Africaine_Acte3_RoevensBertrand.jpg?uselang=fr

[Oração dos marinheiros a Saint Dominique, episódio do Acto III de L’Africaine que serviu de base à “Prière des matelots” de Liszt. Ilustração de Bertrand & Godefroy publicado em Le Monde Illustré]

A popularidade internacional das óperas de Meyerbeer caiu rapidamente após os primeiros anos do século XX, mas L’Africaine resistiu um pouco melhor que as suas “irmãs” e foi também das primeiras óperas de Meyerbeer a reconquistar alguma visibilidade na década de 1960, embora muito longe do alvoroço e devoção que suscitara no século XIX.

L’Africaine em Portugal: “Uma lança em África”

Seria de esperar que o país de Vasco da Gama fosse dos primeiros a acolher L’Africaine, mas só chegou a Lisboa em 1869 – o mesmo ano em que a ópera estreou em Argel, Alexandria, Constantinopla, New Orleans e Montevideu. O atraso foi compensado por uma devoção continuada do público, que justificou que a ópera figurasse regularmente na programação do Teatro de São Carlos até ao final do século. O lugar central que L’Africaine conquistou no imaginário e na vida social das classes possidentes lisboetas do último quartel do século XIX é atestado pelas menções que Eça de Queiroz lhe faz em Os Maias.

Compreensivelmente, a maioria da crítica portuguesa viu em L’Africaine uma exaltação dos feitos históricos dos portugueses: em 1873, um crítico da revista Ecco Musical proclamava que “para nós, os portugueses, é um dever sagrado o popularizar os mais belos trechos da Africana, como o decorar as estrofes mais profundas de Os Lusíadas, ou contemplar na sua majestade o Mosteiro de Belém. É por onde mostraremos que não somos um povo morto”. Em 1896, L’Africaine serviu para festejar uma vitória das tropas coloniais portuguesas sobre uma insurreição de tribos Vátua em Moçambique, levando um crítico inebriado de orgulho imperial a classificar a ópera como “uma lança em África”. Nem toda a crítica portuguesa viu em L’Africaine uma celebração do Império Português e da gesta dos Descobrimentos: quando da estreia lisboeta, um artigo no periódico Revolução de Setembro questionava que o assunto da ópera fosse a descoberta do caminho marítimo para a Índia, argumentando – pertinentemente – que “o que a gente sabe do nosso Vasco da Gama é o que há de mais diferente de tudo aquilo”. Esta pecha, óbvia, já tinha sido apontada pela crítica francesa, logo em 1865, nomeadamente por Léon Escudier, que, na revista L’Art Musical escreveu: “A verdade histórica foi totalmente desnaturada […] [e] a natureza das diferentes personagens ou é postiça ou é inconsistente”.

Apesar de, genericamente, partilhar da visão heróica das Descobertas e da perspectiva eurocêntrica das relações entre os europeus e os povos “exóticos” por eles “descobertos”, que eram dominantes nas artes & letras europeias do século XIX, L’Africaine continha – ou, pelo menos, chegou a conter – uma componente de denúncia da escravatura, do imperialismo europeu e do racismo. Estes elementos eram mais evidentes na fase de desenvolvimento de L’Africaine em que que Sélika e Nélusko ainda eram inequivocamente africanos – na versão de 1843, por exemplo, Sélika tem uma tirada em que se indigna pela forma como os europeus encaram os africanos: “Amaldiçoo-me pelos meus traços africanos e pela minha cor infausta, que, para vós, cristãos, são motivo de um desdém insultuoso; não sois capazes de imaginar que uma escrava africana possa sofrer, amar e morrer por não ser correspondida”. Porém, devido às sucessivas revisões, este pendor acaba por estar esbatido na versão final da ópera.

O público lisboeta não foi repelido pela falta de rigor histórico, nem se deixou arrebatar pelo fervor patriótico ou pelas implicações éticas e políticas das relações inter-raciais: foi, como o público do resto do mundo, cativado pelo enredo folhetinesco e, em particular, pela perfídia dos “maus da fita” – o Grande Inquisidor, Don Pedro e, sobretudo, Nélusko – e pelas suas rebuscadas maquinações e aleivosias.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Meyerbeer_Africaine_Faure_Lamy.jpg/401px-Meyerbeer_Africaine_Faure_Lamy.jpg?20220920162517

[A personagem Nélusko, interpretada na estreia parisiense por Jean-Baptiste Faure (na imagem), ficou, na carreira lisboeta de L’Africaine, associada ao barítono Jean-Baptiste Merly, que terá seduzido o público com a sua aura malévola]

L’Africaine em disco

A primeira gravação de L’Africaine só surgiu no mercado em 1971, numa versão – com cortes substanciais – sob a direcção de Riccardo Muti. As outras gravações que foram sendo disponibilizadas desde então – poucas, em editoras de nicho, com difusão limitada e documentando récitas ao vivo, raramente registadas em condições sonoras ideais – também apresentam cortes em relação à versão “oficial” de 1865, pois o público de hoje não tem paciência para a arrebicada e interminável tagarelice de Scribe. Nem sequer o apadrinhamento por uma celebridade como Plácido Domingo, que canta o papel de Vasco de Gama em quatro das 17 versões em CD ou DVD inventariadas de L’Africaine, conseguiu recolocá-la nos repertórios dos teatros e nas preferências dos melómanos, como atesta o facto de a maior parte destas 17 versões estarem fora de mercado e só esporadicamente surgirem exemplares no mercado de segunda mão.

O facto de o público moderno ter escassa disponibilidade para ouvir, de fio a pavio, uma grand opéra com mais de três horas de extensão não impede que se possa apreciar o talento melódico de Meyerbeer em pequenos “bombons”, pelo que alguns (poucos) trechos de L’Africaine surgem amiúde em discos de recitais, nomeadamente a ária “Sur mes genoux, fils du soleil”, com que, no calabouço em Lisboa, Sélika tenta apaziguar o sono agitado de Vasco de Gama (Acto II), e a ária “Ô paradis sorti de l’onde”, em que Vasco de Gama se extasia com a beleza da terra de Sélika (Acto IV).

[Abertura de Vasco de Gama na versão dirigida por Frank Beermann (CPO)]

Foi preciso esperar por 2013 para que a Ópera de Chemnitz e o maestro Frank Beermann tivessem a coragem de apresentar L’Africaine na íntegra. A edição, preparada por Jürgen Schläder, tenta aproximar-se das intenções originais do compositor e recupera o título Vasco de Gama. Esta produção de 2013, que se estende por quatro horas e um quarto, foi gravada e editada em disco pela CPO e, não sendo, hoje, fácil de obter em formato CD, está disponível para download. A edição de Schläder também serviu de base a uma produção da Deutsche Oper de Berlim em 2015, com estrelas do canto como Roberto Alagna e Sophie Koch como Vasco de Gama e Sélika, respectivamente.

[“O ciel! Que vois-je?”, ária de Vasco de Gama (tenor Bernhard Berchtold) na Vasco de Gama dirigida por Frank Beermann (CPO)]

Em 2018 surgiu, por fim, uma edição crítica integral, da autoria de Jürgen Selk, a partir do último manuscrito deixado por Meyerbeer, antes de a ópera ser mutilada e retalhada por Fétis e seus sequazes – também ela repõe o título pretendido por Meyerbeer: Vasco de Gama. Esta edição serviu de base, nesse mesmo ano, a uma produção da Ópera de Frankfurt, dirigida por Antonello Manacorda e com Michael Spyres e Claudia Mahnke como Vasco de Gama e Sélika, respectivamente. Quiçá espicaçada pela comemoração dos 500 anos da morte de Vasco da Gama, a Naxos, a mais prolífica editora de música clássica do mundo, anunciou o lançamento, neste mês de Maio, do registo de 2018 na Ópera de Frankfurt, que a editora promove como sendo “baseada na edição crítica da partitura integral, reflectindo as intenções originais de Meyerbeer” e a que deu o duplo título de L’Africaine/Vasco da Gama (e não “de Gama”, como é usual).

[“Sur mes genoux, fils du soleil”, ária de Sélika (mezzo-soprano Claudia Mahnke) na nova versão de L’Africaine/Vasco de Gama a editar pela Naxos]

Todas estas produções de L’Africaine/Vasco de Gama têm sido confiadas a elencos homogeneamente brancos, mesmo as que já tiveram lugar no século XXI, o que poderá levar a que se estranhe que o movimento woke ainda não tenha exigido que o elenco “africano” da ópera seja exclusivamente confiado a “africanos” (ver Música clássica: Uma história de branqueamento ou de mérito criativo?).

Há duas razões plausíveis para tal: uma é o facto de L’Africaine se ter tornado numa ópera obscura e raramente levada à cena (e de a ópera em geral ocupar hoje um lugar insignificante no imaginário das massas e no tempo dos media), de forma que os “justiceiros” woke nem sequer estarão a par da sua existência.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Meyerbeer_Africaine_Krauss2_Nadar.jpg/420px-Meyerbeer_Africaine_Krauss2_Nadar.jpg?20180510211423

[A “caucasiana” Maria Gabriela Krauss no papel da “africana” Sélika, numa produção de L’Africaine em 1877]

A outra é a obstinada (e ridícula) ambiguidade do libreto no que respeita à terra natal de Sélika e Nélusko – África? Índia? Madagáscar? Maldivas? O Sul Global? – o que faz com que seja praticamente impossível estabelecer quotas de representação étnica. Mas é mais provável que, se o movimento woke desse pela existência de L’Africaine, a sua preocupação não seria impor uma “correcta” distribuição do elenco em termos étnicos, mas simplesmente “cancelá-la”, por se tratar de “uma ópera essencialmente imperialista, racista e misógina, e legitimadora do extractivismo, das injustiças e dos genocídios cometidos pelo heteropatriarcado branco europeu pelo mundo fora ao longo de séculos”.