Índice

Índice

A 14 de março de 1939, uma terça-feira, Gabriel Coedegal de Oliveira Santos, 28 anos, natural de Ovar e residente em Coimbra, engenheiro silvicultor na Repartição dos Serviços Florestais, entrou num consultório na Rua do Alecrim, em Lisboa, e disparou oito vezes contra o médico que lá trabalhava — António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, neurologista.

Por aquela mesma porta já tinham entrado ilustres membros da sociedade. Fernando Pessoa, acabado de desistir do Curso Superior de Letras, procurou Egas Moniz numa altura em que “para cadáver só faltava morrer” — assim se descreveu o próprio poeta —, quando lhe atormentou o medo de ter herdado da avó, Dionísia Perestrelo de Seabra, que havia enlouquecido, uma psicopatologia.

Estávamos em 1907. Oito anos mais tarde, outro paciente dirigiu-se igualmente a Egas Moniz: “Sabe, doutor”, exclamou o paciente, “por vezes sinto um desdobramento psicológico mas que é igualmente um desdobramento físico”. O neurologista, interrompendo-o, respondeu: “O que me descreve faz-me lembrar um poema que recentemente li numa revista literária portuguesa, a Orpheu, e que diz mais ou menos isto: ‘Despegam-se-me os braços que vestidos de casaca vão ao baile do Vice-Rei!'”. Surpreso, o paciente respondeu: “Mas esse poema fui eu que escrevi!”. Era Mário de Sá-Carneiro.

Não é que esses encontros tenham sido particularmente aprazíveis para Egas Moniz ou para os pacientes da geração Orpheu. Diz-se que, procurado pelo jornal A Luta para comentar a sanidade mental dos autores da primeira publicação de Orpheu em 1915, Egas Moniz, de forma anónima, terá sugerido internar os escritores em manicómios: “Metam-nos em pavilhões de dementes. Não são dignos de se juntarem aos perseguidos e delirantes. Estes são muito mais espertos”, zombou.

Também Fernando Pessoa, embora agradecido por ter sido encaminhado por Egas Moniz para um pioneiro da ginástica sueca em Portugal que “em menos de treze meses e a três lições por semana” o colocou “em tal estado de transformação que, diga-se com modéstia, ainda hoje existo”, não se poupou a críticas contra o médico. Desconfiado de que era Egas Moniz o médico que gracejou sobre o Orpheu anonimamente, respondeu: “O Dr. Egas Moniz é o conselheiro Acácio da neurologia nacional. Nunca tem uma opinião própria. Nunca esculpiu relevo em uma única frase. Seguiu sempre”.

Naquele dia de março de 1939, no entanto, não era uma mera quezília que tinha entrado de rompante pelo consultório de Egas Moniz. Era a iminência da morte. E vinha pelas mãos de um doente mental que já tinha estado internado por “más relações com a família” e “ameaças de maus tratos e morte” — um “passado mórbido”. A culpa era das “alterações endócrinas”, diagnosticou Egas Moniz, descrevendo-o como “uma pessoa anormal e estranha”.

Egas Moniz prescreveu-lhe umas injeções e uns dias de repouso fora da cidade em que trabalhava, Lisboa. Gabriel disse-lhe que iria para o Porto. Nunca chegou a ir. Poucos dias depois regressou porque precisava de um atestado médico. Egas Moniz redigiu-o, Gabriel saiu e o médico dirigiu-se à empregada do consultório: “Quando este doente aparecer, trate-o com solicitude e logo que lhe seja possível mande-o entrar para o meu gabinete. É porque não está bem da cabeça”, observou.

À terceira passagem pelo consultório da Rua do Alecrim, a mulher de Egas Moniz, Elvira, estava lá — coisa que acontecia “raríssimas vezes”. Gabriel foi o penúltimo doente a ser observado. Queria outro atestado — um que não falasse sobre a sua “doença nervosa”. Egas Moniz concordou, o que não impediu o engenheiro silvicultor de começar uma grande discussão.

Quando o médico o sossegou e Gabriel saiu, Elvira aconselhou o marido: “Esse homem que saiu há pouco é mau e perigoso. Não o recebas mais. Mete-me medo”, disse ela enquanto os dois se dirigiam para o teatro. Respondeu Egas: “É difícil negar-me a um cliente. Isso poderia até aumentar o perigo que receais. Mas o homem vai agora para o Porto, não virá tão cedo. Descansa”.

Mas Gabriel não foi para o Porto. Estava Egas Moniz a escrever-lhe uma receita para uma injeção com uma dosagem maior, como o paciente lhe tinha pedido, quando Gabriel disparou contra o médico de 68 anos, que estava à sua esquerda. Aquilo que Egas Moniz julgou ser um maço de tabaco no bolso do paciente era, na verdade, uma pistola. Uma bala atingiu a mão direita, outra alojou-se na coluna vertebral e três perfuraram-lhe os pulmões. A receita que Egas Moniz escrevia naquele momento ficou manchada de tinta e sangue.

Gabriel saiu do consultório, entrou no governo civil e alegou ter matado “o Dr. Egas Moniz” por “questões complicadas”, escreveu o jornal “O Século”. Ali perto, no entanto, Egas Moniz ainda vivia. Levantou-se e entrou no gabinete ao lado do seu. As secretárias, que estavam à janela julgando que os tiros tinha vindo da rua, deram com ele de pé encostado a uma mesa, com a mão e o peito a sangrar. António Augusto Fernandes e Eduardo Coelho, médicos que trabalhavam no mesmo consultório, vão acudir-lhe: “Isto não é nada, Egas”, tranquilizou Fernando enquanto lhe tentava, sem sucesso, dar uma injeção de álcool canforado.

▲ As cápsulas das balas com que o doente de Egas Moniz o atacou. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

A verdadeira reação de Egas Moniz a esta última frase está por apurar. Segundo a biografia escrita por João Lobo Antunes — também ele médico, filho de João Alfredo Lobo Antunes, que foi o último assistente de Egas Moniz —, um jornal afirmou à época que o médico se limitou a responder resignadamente: “É, é… Foi um louco, meu querido amigo. É a nossa vida. A ambulância, depressa”.

Em “Confidências de um Investigador Científico”, no entanto (de onde foram retirados os primeiros relatos deste artigo), Egas Moniz diz ter dissertado sobre a morte que lhe parecia certa. “Foi um infeliz alienado. Chamem já a minha mulher. Quero vê-la antes de morrer”, começa por dizer. E prossegue, enquanto se deita numa chaise longue: “Deixem-me morrer aqui tranquilamente. Estou mortalmente ferido. Esse desvairado crivou-me de balas. Não posso resistir”.

Teoricamente estava mesmo mortalmente ferido: João Lobo Antunes diz que Egas Moniz sobreviveu “milagrosamente” — “e o termo não é forçado”, sublinha. Certo mesmo é que, se tivesse sucumbido naquele dia, como havia sucumbido em circunstâncias semelhantes o neurologista luso-brasileiro Miguel Bombarda dois dias antes da Instauração da República, nenhum português teria recebido o Nobel da Medicina dez anos mais tarde, fez esta sexta, 29 de setembro, 70 anos, pois tal reconhecimento só pode ser entregue em vida.

“Abadinho”, um Nobel traquinas

Naquela manhã, António foi acordado pelo tio, que trazia na mão um bilhete que o rapaz havia escondido numa secretária da sala de visitas: “Quem te fez este bilhete, pois está assinado ‘Abadinho’, uma vergonha para ti e até para o teu tio?“. António desfazia-se em lágrimas que não comoviam o abade Caetano de Pina Resende Abreu de Sá Freire: “Vou já ter com o padre José. O caso vai esclarecer-se. Se a escola serve para aprender estas coisas, mal vai ela”, barafustava.

Não era António Egas Moniz com os seus seis anos que tinha culpa naquele caso. Julião, um hóspede do tio abade do futuro Nobel da Medicina, tinha prometido ao rapaz que iria escrever por ele uma carta de namoro à pequena Maria João: “Vais ter uma conversada”, havia decidido na tarde anterior. “Como és do norte e também é desses lados a Maria João, é a esta que vou escrever em teu nome”, prosseguiu.

A carta lá foi escrita, assinada como “Abadinho” e enfiada no bolso de António que, ciente dos pudores do tio e padrinho — e das vontades que tinha que o sobrinho lhe seguisse os passos —, a tratou de esconder assim que chegou a casa e ainda antes de ir brincar com o cão. Escondeu-a foi mal. A carta nunca chegou às mãos de Maria João, conta Egas Moniz no livro “A Nossa Casa”.

“Abadinho” acabou encruzilhado entre os raspanetes do tio, do professor que era o Padre José e de Julião, filho de “boa gente de Avanca” que “saiu mariola”. Só lhe acalmava o coração inquieto Mariana, a criada do tio abade que cuidava de António Egas Moniz desde que os pais, deparando-se com dificuldades financeiras mas dedicados a dar ao filho um futuro, o entregaram ao pilar da família.

Foi esse tio abade que o encaminhou estudos fora. Foi também ele que, embora desgostoso por não ver o afilhado entrar pelo caminho da Igreja — um caminho que abandonaria por completo após a morte da irmã, ela com 16 anos e ele com 14 —, lhe financiou os estudos em Coimbra. E foi ele também que decidiu batizar o rapaz com o apelido “Egas Moniz” em vez de Resende, teimando que a família era descendente de Dom Egas Moniz de Ribadouro, conselheiro de D. Afonso Henriques.

António Egas Moniz nasceu a 29 de novembro de 1874, fez também esta sexta-feira 145 anos. Aos 24, estudante universitário em Coimbra e líder da Tuna Académica, ficou sozinho no mundo: além da irmã, também o pai morreu após ter emigrado para África. Em 1898, morreu-lhe o tio e a mãe. Egas Moniz, dado a festas, passou a dedicar-se exclusivamente ao estudo.

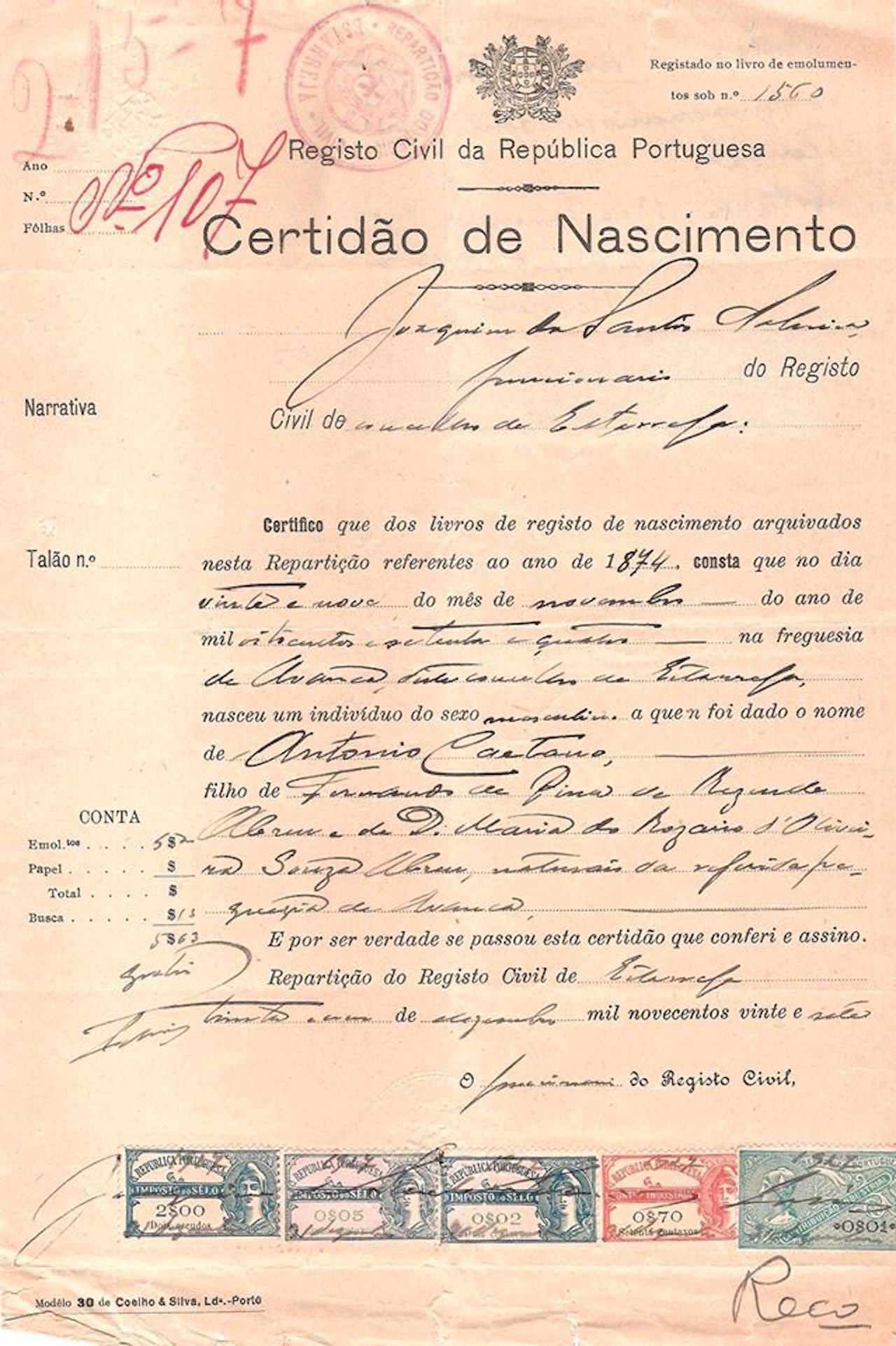

▲ A certidão de nascimento de António Egas Moniz. Créditos: Câmara Municipal de Estarreja

Câmara Municipal de Estarreja

No mesmo ano em que terminou esses estudos, Egas Moniz casou com Elvira Macedo Dias, natural de uma terra em Viseu onde Egas Moniz passava uns dias de férias com um tio de quem era menos próximo. O médico assumiu que procurou o casamento por solidão, embora amasse verdadeiramente a mulher. O casal nunca teve filhos, apesar de ter tentado. Passaram a dedicar-se aos sobrinhos-netos, a quem deixaram mais tarde a herança.

Já na vida adulta, iniciado na vida maçónica e após uma carreira política sem grande sucesso — embora tenha chegado a estar preso por ter feito parte dos primeiros movimentos revolucionários a favor da República — passou a dedicar-se à investigação científica em Lisboa. No entanto, conservou sempre uma ligação com a terra natal. É lá que permanecia a casa dos pais, mantida por ele como casa de férias e depois transformada pelo arquitecto Ernesto Korrodi — que só sobreviveu às dificuldades económicas da família porque o tio abade a comprou em hasta pública com o dinheiro de uma amigo. E que só terminou de pagar essa dívida um ano antes de ter morrido.

É precisamente nessa casa que funciona agora, e por instrução deixada em testamento por Egas Moniz, a Casa-Museu do primeiro Prémio Nobel português. É lá que se guardam todos os livros, toda a correspondência e todos os documentos da vida do neurologista. Também é lá que encontramos o que restou da casa em que Egas Moniz viveu em Lisboa, as loiças e as pratas luxuosas do casal. E a história de um Nobel polémico.

▲ O interior da Casa-Museu Egas Moniz, também conhecida por Casa do Marinheiro. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

Como curar uma doença mental em cinco passos

Pedro de Almeida Lima, o primeiro neurocirurgião português, está debruçado sobre a cabeça parcialmente rapada de Maria do Carmo — “M.C.” nos documentos de Egas Moniz, uma mulher de 63 anos, “melancólica evolutiva, ansiosa e paranóide, com três anos e meio de evolução” que Sobral Cid havia enviado a custo do Manicómio Miguel Bombarda para o Hospital de Santa Marta juntamente com outra mulher e dois homens. Egas Moniz, que não se aventurava pelos instrumentos cirúrgicos, provavelmente por causa das deficiências que tinha nas mãos provocadas pela gota, estava sentado numa cadeira. À frente dele estava a primeira paciente de uma operação imaginada há milénios, mas que só aquela equipa tinha tido coragem de levar àvante.

Na noite anterior, Egas Moniz estava “inquieto”. Sabia que “uma discussão bastante viva” ia acender-se “no campo médico, psiquiátrico, psicológico, filosófico e social” assim que a realização daquela operação viesse a público, escreveu na obra “Tentatives Opératoires dans le Traitement de Certaines Psychoses”. Só uma coisa o sossegava: “Mantemos a esperança de que esta discussão poderá trazer vantagens ao progresso da ciência e sobretudo às melhoras dos doentes mentais”. Seria isso que lhe valeria o Prémio Nobel dali a uns anos.

Maria do Carmo está deitada de barriga para a cima numa mesa de madeira, com a cabeceira elevada a 20 graus, descreve o livro “Egas Moniz, Legado da Sua Vida e Obra”, do médico Victor Oliveira. Uma hora e meia antes tinha recebido 0,20 miligramas de pentobarbital, um sedativo que reduz a pressão intracraniana, por via oral; mais 0,4 gramas por via retal. Meia hora antes deram-lhe também 0,01 gramas de sulfato de morfina e hidrobrometo de escopolamina, que aliviariam as dores da mulher quando despertasse.

▲ Onde anteriormente era a casa de banho estão agora em exposição os materiais usados por Egas Moniz nas suas intervenções cirúrgicas. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

Primeiro, Almeida Lima abriu com uma broca dois buracos, cada um com um centímetro, nos dois lados da região frontal do crânio da paciente. Depois, introduziu num dos furos um instrumento que Egas Moniz tinha encomendado à Maison Gentille, uma casa de material médico-cirúrgico na Rue Saint-André-des-Artes número 49 em Paris, França. Era um tubo oco com 15 centímetros de comprimento e uma lâmina metálica retrátil que, quando acionada por um manípulo na ponta contrária, penetrava no tecido cerebral e destruía um centímetro cúbico de substância branca.

Chamava-se leucótomo. Almeida Lima repetiu o procedimento seis vezes em cada um dos hemisférios do cérebro, retirando um centímetro cúbico de tecido cerebral em todas elas a profundidades diferentes. No fim, injetou-se “um pouco” de torotraste, uma substância radioativa que era utilizada na radiografia, para verificar a integridade dos locais onde tinham sido feitos os cortes. Nenhum deles tinha atingido a substância cinzenta do cérebro.

Tinha tudo corrido como planeado. Quando acordou, Maria do Carmo “tinha melhorado”, descreveu o médico numa carta enviada a outro neurologista, Walter Freeman. Era 27 de dezembro de 1935. Tinha sido feita a primeira leucotomia pré-frontal da História — a cirurgia de Egas Moniz que lhe haveria de valer um Nobel.

Numa primeira fase, de acordo com as descrições que o neurologista fez em “Confidências de um Investigador Científico”, Egas Moniz e Almeida Lima operaram 20 pessoas. Houve “sete curas clínicas, sete acentuadas melhoras e seis em que não se viram resultados apreciáveis”: “Diremos apenas que os resultados foram encorajantes. Esta operação abrira novas perspetivas à psiquiatria”, concluia o médico. Depois, a história complicou-se. Mas já lá vamos.

Os curtos circuitos que condenavam quem vinha da guerra

O sucesso da operação planeada por Egas Moniz e elaborada por Almeida Lima esconde-se na massa branca, uma parte do cérebro constituída pelos axónios — as “caudas” das células cerebrais que permitem aos neurónios contactarem entre si.

O que Egas Moniz descobriu, elabora António Damásio no livro “O Erro de Descartes”, é que, nos doentes com ansiedade e agitação patológica, havia uma espécie de falha de comunicação. Os axónios na região frontal do cérebro “tinham estabelecido circuitos anormalmente repetitivos e hiperativos”. Por isso, o neurologista “prognosticou que uma separação cirúrgica dessas conexões aboliria a ansiedade e a agitação, deixando inalteradas as capacidades intelectuais”, descreve.

▲ As leucotomias pré-frontais e os esquemas desenhados por Egas Moniz. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

Não era uma teoria propriamente original. Conta João Lobo Antunes na biografia que escreveu sobre Egas Moniz que “a ideia de operar o cérebro para tratar doenças mentais tem provavelmente mais de quatro mil anos”. No século XII, Rogério de Salerno recomendava que “fosse incisado em cruz o escalpe do topo da cabeça” e que o crânio fosse “perfurado para deixar escapar a matéria”. Quatro séculos mais tarde, Robert Burton garantia que, se um louco fosse atingido por uma espada no escalpe, então a insanidade desapareceria.

Mas os tempos de Egas Moniz eram outros. Poucos anos antes, Santiago Ramon y Cajal tinha vencido o Prémio Nobel da Medicina pelas descobertas sobre os neurónios. As implicações dos desenvolvimentos científicos e a natureza do conhecimento estabelecem-se como mira dos estudos filosóficos. E, mais importante ainda, à conta da I Guerra Mundial — que tinha terminada menos de duas décadas antes —, havia casos flagrantes de homens outrora saudáveis que, tendo sofrido lesões nos lobos frontais durante os combates, pareciam ter desenvolvido “perda de atenção e de síntese mental, diminuição da memória, aniquilação da associação de ideias e alterações do carácter e da personalidade”.

Egas Moniz passou dois anos a refletir sobre tudo isto. No discurso que fez no Congresso Internacional de Psicocirurgia em 1948, garantiu que não realizou aquela operação “por impulso de súbita inspiração”: “Ao funcionamento cerebral, ligado à vida mental normal, juntava as perturbações de grande número de psicoses que não tinham até agora alcançado uma base anátomo-patológica que pudesse justificá-las. Sobretudo prendia-me a circunstância de certos alienados terem a vida mental circunscrita a um limitado ciclo de ideias que, dominando tudo o mais, voltejam constantemente no seu cérebro enfermo. E procurava conseguir uma explicação para o facto“, concretizou.

Olhando para os casos analisados por outros neurologistas e neurocirurgiões fora de Portugal, Egas Moniz reparou que “as perturbações mentais são muito acentuadas quando os dois lobos frontais são invadidos pela neoplasia a que, anatomicamente, mais ou menos correspondem os tumores do corpo caloso, com sintomatologia psíquica constante”. “Todos estes considerandos me levaram à seguinte conclusão: é necessário alterar estes arranjos sinápticos, modificar os caminhos em que os influxos rodopiam em constante passagem para que as ideias que lhes correspondem se modifiquem e o pensamento tome outro curso”, explicou.

▲ Os móveis do consultório de Egas Moniz em Lisboa.

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

E então, ao fim de dois anos de “lucubrações”, avançou. No discurso de 1948, Egas Moniz diz tê-lo feito após “solitárias congitações”. Mas não foi bem assim. Um ano depois, confessou: “Só a Almeida Lima confiei o segredo da minha aspiração e das especulações mentais em que me debatia”.

A camaradagem entre um “tímido” e um “egófilo”

Tinha Egas Moniz acabado de decidir que solução havia de injetar nas cobaias para obter imagens nítidas da rede venosa do cérebro — brometo de estrôncio, opaco a radiografias — quando lhe bateu à porta um jovem finalista do curso de Medicina a pedir-lhe trabalho. Chamava-se Pedro de Almeida Lima e era filho de um professor de Física da Faculdade de Ciências, ex-reitor da Universidade de Lisboa, ministro da Primeira República e presidente da Academia das Ciências.

Até ali, só Deolinda Fonseca, enfermeira-chefe do Hospital de Santa Marta, sabia das experiências de Egas Moniz. É que “as precauções de segredo em assuntos deste jaez [desta natureza] e numa terra como a nossa, em que a má vontade e a troça poderiam cair sobre nós, eram indispensáveis”, justificava o médico. Mas Almeida Lima não tardou a demonstrar ser diferente. Não só fora “aluno distinto”, como tinha também uma “prometedora habilidade manual” que faltava a Egas Moniz.

Só faltava passar num último teste. Um dia, o neurologista marcou uma reunião com Almeida Lima e contou-lhe o que pretendia fazer: queria injetar na carótida uma substância que fosse mais opaca ao raio X do que o osso para mapear as veias que irrigam o cérebro dos humanos; porque isso permitiria descobrir determinados problemas de saúde, como os aneurismas. Primeiro experimentariam a técnica em coelhos e cães, depois em cadáveres e a seguir em humanos vivos. Mas tudo teria de permanecer em absoluto segredo.

Almeida Lima concordou. Egas Moniz procurou criar entre eles uma relação de pura parceria, sem hierarquias científicas, conta o próprio no livro “Confidências”. Chegou mesmo a dizer-lhe que a opinião dele seria bem vinda em “excelente camaradagem” e que “quem tem razão é que prevalece”: “O Almeida Lima não vê mais em mim um professor. Ambos estamos interessados na solução do mesmo problema. Desde este momento vai dar-lhe toda a sua atenção. Mais do que isso, vai vivê-lo”.

▲ Pedro de Almeida Lima, o neurocirurgão com que Egas Moniz trabalhava. Créditos: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

No entanto, nunca foi completamente assim. Com 30 anos de diferença entre eles, os dois retratavam-se a eles próprios mais como um mestre e um aprendiz — um aprendiz que abriria o primeiro departamento de Neurologia do Hospital de Santa Marta e que, mais tarde, já sozinho, faria também as suas próprias conquistas.

Mas tímido como era, diz João Lobo Antunes que o neurocirurgião tinha por hábito “diluir o valor da sua contribuição”, embora aquilo que veio alcançar tenha demonstrado um profissional mais ativo do que ele próprio admitia. Nos documentos que deixou, Egas Moniz referia-se a Almeida Lima como “um valioso colaborador a quem se deve grande parte da obra inicial”. Ainda assim, nunca incluiu o nome do neurocirurgião nas autorias das suas obras, o que levantou críticas por parte do médico Jaime Celestino da Costa, que adjetivou Egas Moniz de “egófilo”.

Um trânsito de cabeças decepadas entre o Rato e Santa Marta

Da mente e das mãos de Egas Moniz e Almeida Lima saiu a angiografia — uma técnica que, embora não tenha sido contemplada no momento da entrega do Nobel, ainda hoje é utilizada no diagnóstico de cancros, doenças coronárias cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, degenerescência macular, gangrena, falência de órgãos e retinopatia. A história por detrás dela, porém, tem tanto de anedótica como de macabra. E é o próprio Egas que a conta no livro “Confidências”.

Quando começaram a testar a angiografia em cães, os animais levavam injeções na carótida nas instalações do Instituto Rocha Cabral, junto ao Largo do Rato, e depois eram levados de carro para o Hospital de Santa Marta para serem amarrados e submetidos a uma radiografia. Em alguns casos, os exames não davam quaisquer resultados. Noutros, os cães morriam pelo caminho. Só ao fim de 15 tentativas é que Egas Moniz conseguiu ver a rede arterial cerebral de um cão. “Foi dia de grande alegria e satisfação”, contou.

Foi então que a equipa deu o passo em frente: testar a angiografia em cadáveres. Para tal, Egas Moniz pediu a um professor de Anatomia, Henrique de Vilhena, que lhe enviasse cadáveres em que pudesse experimentar os mesmos procedimentos. Os corpos eram decapitados e injetados. Mas depois, tal como acontecia com os cães, era preciso levar as cabeças do Largo do Rato para o hospital.

Eis então o que se fazia: com a cumplicidade de uma enfermeira, as cabeças eram levadas de carro para o Hospital de Santa Marta. Só ela, os médicos e o motorista sabiam que mercadoria seguia naquele automóvel. “Às vezes”, confessa Egas Moniz, “pensávamos na hipótese de um choque, apesar de todo o cuidado recomendado, com as cabeças decepadas a estatelarem-se na rua e uma intervenção policial que, antes de ser esclarecido o assunto, nos traria sérios incómodos”.

Egas Moniz e Almeida Lima riam-se perante essa possibilidade, que nunca aconteceu. Não só nunca houve um desastre de cabeças a rolar por Lisboa abaixo, como a angiografia deu resultados nos cadáveres. A equipa podia agora testar o procedimento em humanos vivos. Só nessa altura houve verdadeiras amarguras que, segundo o médico Victor Oliveira, chegaram a esfriar as esperanças de Egas Moniz, que durante longos meses parou as experiências.

Nas duas primeiras tentativas que Egas Moniz fez, nada aconteceu. À terceira, os médicos conseguiram visualizar a circulação cerebral da cobaia, mas o homem acabou por morrer oito horas depois devido a uma convulsão provocada por uma tromboflebite. A culpa tinha sido da solução injetada na carótida, que era demasiado concentrada. “Sentimentos de amargura, culpa e frustração toldaram o espírito de Egas Moniz. Questionou mesmo a exequibilidade deste exame”, contou Victor Oliveira.

▲ As imagens de angiografias feitas com sucesso por Egas Moniz. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

Não demorou muito a regressar ao ativo. Era mesmo assim, Egas Moniz: “Quem se dedica a problemas da investigação científica anda alheado do mundo, preso à sua vida. Tudo se reduz a obter novas aquisições científicas a bem da humanidade sofredora. A persistência que um grande mestre considerou a virtude dos modestos é luz a que todos deve guiar. Sem trabalho aturado, tudo é estéril”, disse ele mesmo. A persistência era, de resto, um traço vincado da persistência do neurologista: “Eu diria que era persistente, por vezes em excesso”, descreveu Rosa Maria Rodrigues, diretora da Casa-Museu Egas Moniz em Avanca, terra natal do médico.

Foi precisamente isso que o conduziu à glória. Na maca estava um jovem de 20 anos, cego, com um tumor na hipófise que já lhe estava a provocar uma hipertensão intracraniana. Egas Moniz, a quem preocupava a ideia de injetar substâncias na carótida, decidiu utilizar desta vez uma solução menos diluída do que a que havia sido usada no paciente que acabou por morrer. Foi assim que realizou a primeira angiografia num humano vivo com sucesso, a 28 de junho de 1927.

“Tinha-se alcançado o objetivo em que empenhámos a atividade e a concentração de muitos meses. Viamo-nos compensados, pelo menos em parte, das torturas e desgostos que fomos tendo no caminho percorrido. Mais de uma vez nos sentimos a ponto de naufragar no empreendimento”, desabafou Egas Moniz em “Confidências”. E rematou: “Era mais do que uma promessa. Era uma realidade feliz. Desde aquele momento e depois do sucesso obtido, tínhamos a certeza. Já não era presunção“.

Mais tarde, numa entrevista por ocasião da entrega do Nobel da Medicina, Egas Moniz viria a confessar que aquele momento foi mais gratificante do que a receção do prémio mais cobiçado da fisiologia. Nas suas memórias, o neurologista recordou como Eduardo Coelho — um verdadeiro génio da cardiologia que trabalhava com Egas Moniz — saiu da câmara escura gritando: “Eureka! Eureka!”, assim que viu as primeiras artérias.

Vinte anos depois, um Nobel de 400 contos

A 27 de outubro de 1949, Egas Moniz recebeu um telegrama com a assinatura de Hildng Bergstrand, médico e reitor do Instituto Karolinska. Dizia em francês: “O Colégio dos Professores do Instituto Karolinska decidiu atribuir o Prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina em 1949 a si, em meia parte, pela sua descoberta do valor terapêutico da leucotomia pré-frontal perante determinadas psicoses“. Egas Moniz recebeu 400 contos e Walter Rudolf Hess, o fisiologista que descobriu a relação entre as partes do cérebro com certos órgãos, recebeu outros tantos. Era a consagração que o neurologista ansiava há 20 anos. E que, desde então, só um português voltou a receber — José Saramago, com o Nobel da Literatura em 1988.

▲ O Prémio Nobel da Medicina recebido por Egas Moniz. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

Contou a Revista Internacional publicada em dezembro daquele ano que a casa de Egas Moniz se encheu de amigos no próprio dia: “Ali, entre os seus livros, as suas flores, os seus quadros, as suas aguarelas, as suas estatuetas, as suas obras-primas de cerâmica valiosa e rara, num ambiente de elevado cunho artístico, e austera e tranquila vida, onde passaram as suas inquietações pelo futuro da obra científica, alegrias quando o tempo, confirmava os resultados previstos, o Professor Doutor Egas Moniz, rodeado pelos amigos, teve o sentimentos glorioso de ser o primeiro português a receber tão alta recompensa”, lê-se no documento consultado por Maria Rosa Rodrigues.

Só à quinta candidatura é que Egas Moniz foi aceite num Nobel, revelaram em 2003 os arquivos do Prémio Nobel a que o médico Victor Oliveira teve acesso para a obra “Egas Moniz, Legados da Sua Vida e Obra”. A primeira aconteceu logo em 1928, um ano após o sucesso da angiografia, e foi enviado por dois professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa — Azevedo Neves e Bettencourt Raposo. Mas Hans Christian Jacobaeus, que liderava o Instituto à época, determinou que a sugestão “não deve ser apoiada” porque, embora o método fosse “interessante”, havia um “número reduzido de casos”, a injeção era “dolorosa” e “desconheciam-se complicações” da operação.

Cinco anos mais tarde, numa nova candidatura enviada por Salazar de Sousa e Lopo de Carvalho — também eles professores —, Hans Christian Jacobaeus recusou apoiar Egas Moniz, mas anotou que os “resultados são muito interessantes” e que o português deve ser “acompanhado com atenção” porque “pode vir a ser um bom candidato para o futuro”.

A terceira candidatura foi feita em 1937, novamente por causa da angiografia e assinada por professores de Medicina — Moreira Júnior e Azevedo Neves — mas “rejeitada” porque Walter Dandy, considerado o pai da neurocirurgia, nunca tinha sido galardoado.

A quarta candidatura foi enviada por Walter Freeman, professor de Neurologia da Universidade de Washington D.C., grande apoiante das técnicas de Egas Moniz e o primeiro a colocá-la em prática, embora com métodos pouco éticos, nos Estados Unidos. Desta vez, o motivo era a leucotomia, mas a candidatura não foi àvante porque “o texto ficou perdido na II Guerra Mundial”, justificou Hessen-Moller, o líder do Instituto Karolinska em 1944. De facto, o volume com os processos relativos ao Nobel nesse ano não constam nas bibliotecas da Fundação Nobel.

Em 1949 chegou finalmente a glória. Sousa Campos, neuropsiquiatra brasileiro que assistiu ao Primeiro Congresso de Psicocirurgia em Lisboa, juntou-se a António Flores, Barahona Fernandes, Castro Freira e Maia de Loureiro (todos professores da Universidade de Lisboa na área da neurologia) e enviaram uma proposta ao Instituto Karolinska, presidido por Herbert Olivecrona, para que um Nobel fosse entregue a Egas Moniz pelo desenvolvimento da leucotomia.

Na avaliação consultada pelo neurologista Victor Oliveira, o instituto referiu-se à angiografia como um “método de grande valor, usado diariamente e em que existia uma vasta experiência”, apontava que 10 mil pessoas tinham sido tratadas, que o procedimento tinha uma baixa mortalidade (abaixo dos 3%, diziam as estatísticas) e que era “útil na terapia da dor”. Os médicos notaram ainda que a operação “elimina o stress afetivo deixando a personalidade intacta” e que “o sono e o apetite não são afetados”. Estava ganho o Prémio Nobel.

Por esta altura, Egas Moniz já estava demasiado doente para conseguir viajar até Estocolmo e receber tradicionalmente o prémio por que tanto ansiava. As deformações nas articulações das mãos e dos pés provocavam-lhe demasiadas dores. Em vez disso, a 19 de dezembro de 1949, o embaixador da Suécia visitou Egas Moniz na sua casa em Lisboa, que ficava na Avenida 5 de Outubro, e entregou-lhe em mãos o diploma, o cheque e uma medalha. Uns dias mais tarde, a 03 de janeiro de 1950, o ministro da Suécia veio a Portugal para uma cerimónia formal.

▲ Uma foto de Egas Moniz no seu Museu. Créditos: André Dias Nobre/Observador

ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR

Da leucotomia à lobotomia: um anjo e o diabo

O que Egas Moniz tinha conquistado mudou completamente o panorama dos tratamentos psiquiátricos da época. Até aos anos 30, quem sofresse de doenças mentais estava condenado a viver o resto da vida preso dentro de um manicómio, possivelmente amarrado com coletes de forças, até à morte. O procedimento de Egas Moniz, embora invasivo, veio dar mais humanidade aos tratamentos nas áreas psiquiátricas. Mas houve quem o levasse longe demais.

Egas Moniz tinha um amigo norte-americano, também ele neurologista, que foi dos primeiros médicos a adotar além fronteiras o método desenvolvido pelo português, ainda antes da entrega do Prémio Nobel. Chamava-se Walter Freeman. Os dois conheceram-se no Congresso de Neurologia em Londres em 1935. Um ano mais tarde, sabendo das conquistas de Egas Moniz na leucotomia, encomendou a monografia da operação, encomendou dois leucótomos e juntou-se ao neurocirurgião James Watts para repetir os feitos do português em território norte-americano.

Segundo João Lobo Antunes, a leucotomoa pré-frontal de Egas Moniz foi bem aceite pela comunidade científica norte-americana (pelo menos nos primeiros tempos) porque o país tinha gastos económicos avultados nos 400 mil doentes psiquiátricos que viviam em 477 instituições. Mais de metade das camas hospitalares nos Estados Unidos eram reservadas a pacientes com problemas mentais. Mas Walter Freeman quis ir mais longe. E foi aqui que os problemas começaram.

Em 1937, Walter Freeman e James Watts aperceberam-se que algumas das lesões provocadas pelo leucótomo não eram tão precisas quanto podiam ser. Em vez de utilizaram o instrumento inventado por Egas Moniz, os dois médicos adotaram antes uma espátula e começam a provocar lesões no lobo frontal. A leucotomia pré-frontal tinha sido transformada numa versão atualizada chamada “lobotomia”. Quase 19 mil pessoas foram submetidas a esta nova intervenção só nos Estados Unidos. Os doentes psiquiátricos nos hospitais daquele país diminuíram em 25%.

▲ Walter Freeman dá um choque elétrico a um paciente como forma de o anestesiar para uma lobotomia. Créditos: Bettmann Archive

Bettmann Archive

Mas Walter Freeman “nunca se cansava”, dizia James Watts. Queria mais e queria melhores resultados. Por isso, inventou uma técnica altamente polémica. Primeiro, dava um choque elétrico aos doentes como forma de os anestesiar. Depois, furava o crânio deles com um picador de gelo. A seguir, passava a espátula imediatamente por cima do globo ocular.

Era uma técnica tão brutal que James Watts desistiu de trabalhar com Walter Freeman. Conta Victor Oliveira que o médico norte-americano chegava a operar 25 pessoas por dia, muitas vezes em quartos de hotel e sem ajuda. Algumas das intervenções duravam apenas 1o minutos. Houve pacientes que acabaram por morrer, outros viveram catatónicos até ao fim. Eventualmente, novos medicamentos vieram relativizar a necessidade de realizar operações deste género — o que incomodou o próprio Egas Moniz, que em 1954 publicou a obra “A Leucotomia Está em Causa”. Quanto a Walter Freeman, acabou proibido de exercer Medicina.

Um Nobel que nunca devia ter acontecido?

Os dois médicos, embora com um oceano de distância entre eles, permaneceram próximos. Egas Moniz chegou a escrever a Walter Freeman a dizer que havia uma “opressão deste ciclo fascista” que parecia empenhada em enterrar a leucotomia: “O governo sempre desajudou propositadamente o meu trabalho científico”, queixava-se. No entanto, foram precisamente as experiências polémicas de Walter Freeman que mancharam a descoberta de Egas Moniz. Ao ponto de haver movimentos nos Estados Unidos que lutaram pela possibilidade de lhe ser retirado o Prémio Nobel.

Era um cenário que Sobral Cid pareceu adivinhar logo durante as primeiras experiências de Egas Moniz com leucotomias pré-frontais em doentes vivos. Dos quatro primeiros pacientes que Sobral Cid — amigo e colega do neurologista desde os tempos da universidade —, acompanhou, só as duas mulheres apresentaram melhorias significativas. Os dois homens regressaram para o Miguel Bombarda com perturbações. A partir daí, Sobral Cid dificultou o acesso de Egas Moniz aos seus doentes, obrigando o neurologista a deslocar-se até ao manicómio até dez vezes para o convencer a ceder.

Sobral Cid desculpava-se dizendo que “só queria enviar doentes com histórias completas, mas as observações não se adiantavam”, queixa-se Egas Moniz em “Confidências”. A verdade, explica João Lobo Antunes, é que Sobral Cid nunca acreditou realmente no sucesso do método. Depois disso, a relação entre os dois esfriou, ao ponto de, num comentário feito ao discurso de Egas Moniz em 1937, Sobral Cid ter dito: “Ao dirigir aos meus ilustres compatriotas os meus cumprimentos, não hesito em declarar sem reserva que estou longe de partilhar o seu entusiasmo por este método“, ripostou.

Não era apenas o sucesso físico das leucotomias que levavam Sobral Cid a torcer o nariz às experiências de Egas Moniz. Eram também questões éticas, como o próprio admitiu no mesmo comentário: “Podemos perguntar-nos se temos o direito de infringir no doente uma mutilação central tão considerável, para o libertar de uma síndrome psicósica que é pela sua natureza curável e que teria espontaneamente desaparecido em poucos meses”. Nesta altura, Walter Freeman já fazia lobotomias controversas nos Estados Unidos.

▲ Médicos perfuram o crânio de um doente para fazer o procedimento que teve por base a invenção de Egas Moniz. Créditos: Bettmann Archives

Getty Images

Se este procedimento fosse inventado hoje em dia, seria possível que o Nobel não chegasse a Portugal. Poucos anos depois, foram criados medicamentos que, tal como a leucotomia pré-frontal devolveram um melhor estilo de vida aos pacientes. Na altura, tal como agora, a lobotomia — não precisamente a invenção de Egas Moniz, mas sim o que veio dela, embora não pelas suas mãos — acende debates éticos sobre o assunto.

Victor Oliveira, médico do Hospital de Santa Maria, explica que Egas Moniz deixou um legado importante no desenvolvimento da Medicina em Portugal e no mundo. Os alicerces da angiografia inventada por ele continuam de pé, embora o procedimento tenha sido modernizado. E até mesmo a leucotomia pré-frontal é praticada “raríssimas vezes, talvez uma ou duas vezes por ano” em casos particularmente graves que nem a medicação consegue combater.

Questionada pelo Observador, Rosa Maria Rodrigues, diretora do museu em que se transformou a casa de família de Egas Moniz, concorda: “É preciso olhar para o contexto em que isto aconteceu”, nota.