Índice

Índice

“É chegado o tempo de virarmos costas às nossas quezílias e de reconstruirmos novamente as nossas Muralhas Brancas […] É chegada a nossa vez de protegermos a nossa herança dos mongóis, dos persas e dos mouros, antes que sejamos engolidos por um mar estrangeiro sem fim […] Só poderemos ter paz e segurança enquanto formos capazes de nos unir para preservar o nosso bem mais precioso – o nosso legado do sangue europeu”.

Este discurso não ficaria deslocado na boca de Matteo Salvini, vice-primeiro ministro italiano e líder da Lega Nord, ou na Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, e também não anda longe do pensamento do sector mais radical do Partido Republicano americano. Porém, estas palavras têm 80 anos e provêm do artigo “Aviation, geography and race”, publicado em Novembro de 1939 na revista Reader’s Digest pelo célebre aviador Charles Lindbergh.

Um mar de amarelos, negros e castanhos

Após a sua audaciosa travessia do Atlântico, em 1927, Lindbergh convertera-se num herói nacional e num ídolo das massas. No final de 1935, para escapar à tremenda pressão mediática decorrente do enigmático rapto e assassinato do seu filho, os Lindbergh mudaram-se para a Europa e Charles Lindbergh visitou regularmente a Alemanha nazi. Tê-lo-á feito, pelo menos inicialmente, a pedido do governo norte-americano e com o fito de avaliar o estádio de desenvolvimento da aviação alemã, tendo sido calorosamente acolhido pelas autoridades nazis, a ponto de, em 1938, ter sido condecorado, com a Ordem da Águia Alemã pelo comandante da Luftwaffe, Hermann Göring (que fora um ás da aviação na I Guerra Mundial).

Hermann Göring faz de anfitrião para Charles Lindbergh (à esquerda) e a sua esposa (de casaco branco e chapéu, à direita), quando de uma das visitas do casal à Alemanha, em 1936 (Biblioteca do Congresso Americano/Corbis/VCG via Getty Images)

Os Lindbergh só regressaram aos EUA em Abril de 1939 – em Setembro, a Alemanha invadiu a Polónia, desencadeando a declaração de guerra da Grã-Bretanha e da França, e, dois meses depois, com a tensão internacional a crescer e a ameaçar tornar o conflito mundial, Lindbergh publicou o artigo acima citado na Reader’s Digest.

Para Lindbergh era um erro terrível que os países ocidentais se envolvessem numa guerra fratricida, quando o verdadeiro inimigo era outro. Para ele, “a aviação parece quase uma dádiva dos céus para as nações ocidentais […], reforçando a sua liderança, a sua confiança e o seu domínio sobre os outros povos. É uma ferramenta especialmente moldada às mãos ocidentais, uma arte científica que os outros apenas são capazes de copiar de forma medíocre, uma barreira que permite à raça branca sobreviver rodeada de um mar opressivo de amarelos, negros e castanhos”. Todavia, Lindbergh receava que a vocação natural da raça branca para dominar todas as outras estivesse ameaçada por “um declínio racial que é consequência da mediocridade física e espiritual” associada a um modo de vida urbano, “separado da terra e do mar”. Mas a maior ameaça à supremacia branca era que “os herdeiros da cultura europeia estivessem à beira de uma guerra desastrosa, uma guerra entre a nossa família de nações, uma guerra que irá enfraquecer o poderio e destruir os tesouros da raça branca, uma guerra que pode até levar ao fim da nossa civilização. E enquanto nos preparamos para o combate […] as raças estrangeiras fervilham sem cessar”. Daí o apelo de Lindbergh à criação da “Muralha Ocidental da raça e das armas, capaz de manter à distância quer um Genghis Khan quer a infiltração de sangue inferior […] Com todo o mundo em torno das nossas fronteiras, não cometamos suicídio através do conflito interno”.

“Povos da Europa, guardai o vosso bem mais precioso” (1895), litografia por Hermann Knackfuss, que conheceu ampla difusão na viragem dos séculos XIX/XX. Este apelo à união do Ocidente contra o “Perigo Amarelo” terá provavelmente inspirado parte do ideário de Lindbergh

Lindbergh tornou-se num acérrimo defensor da não-intervenção dos EUA no conflito que alastrava na Europa, mesmo quando as atrocidades nazis começaram a ser impossíveis de ignorar, e no final de 1940 tornou-se no porta-voz do recém-criado America First Committe, uma organização pró-isolacionista, com laivos anti-semitas e proto-fascistas, que defendia que os interesses americanos estavam acima de tudo, uma ideia e um slogan que Donald Trump recuperou em 2016 e que colocou no cerne da sua campanha eleitoral e da sua política como Presidente dos EUA – é possível que os conhecimentos sobre história de Trump sejam limitados, mas é difícil acreditar que nenhum assessor lhe tenha lembrado os pouco recomendáveis antecedentes do grito “America First!”.

Ao mesmo tempo, Lindbergh estabelecera uma sólida amizade com o milionário Henry Ford, um feroz anti-semita que criara um jornal, The Dearborn Independent, com a única finalidade de veicular o seu rudimentar e odioso ideário e que, na década de 1920, fizera imprimir e distribuir gratuitamente meio milhão de exemplares do panfleto anti-semita Os protocolos dos Sábios de Sião, publicado pela primeira vez em 1903 e que há quem creia ter sido forjado pela Okhrana, a polícia secreta czarista. Pelo seu lado, Lindbergh considerava que “devemos limitar a um nível razoável a influência judaica. Sempre que a percentagem de judeus na população se torna demasiado elevada, ocorre inevitavelmente uma reacção. É pena, pois alguns judeus do tipo certo são, creio, um trunfo para qualquer país”.

Lindbergh via os judeus como uma das principais forças que manobravam para empurrar os EUA para a guerra e considerava que eles representavam “um grande perigo para este país, por deterem em grande parte e influenciarem os nossos filmes, a nossa imprensa, a nossa rádio e o nosso governo”.

Não é, pois, de estranhar que, em 2004, o escritor americano de origem judia Philip Roth tenha concebido um romance, The plot against America, passado numa realidade alternativa em que Lindbergh concorre às eleições presidenciais de 1940, pelo Partido Republicano, derrota Franklin Roosevelt, assina um tratado com a Alemanha e o Japão, nomeia Henry Ford Secretário do Interior, e começa a cercear as liberdades e direitos dos judeus americanos. A premissa é desbaratada por uma execução medíocre e esquemática, mas não deixa de ser apelativa como ficção (o romance está a ser convertido numa mini-série televisiva pela HBO) e a ideia de um Partido Republicano disposto a apoiar um candidato com ideias pouco recomendáveis desde que este lhe garanta a vitória e o poder tem inquietantes ressonâncias no nosso tempo.

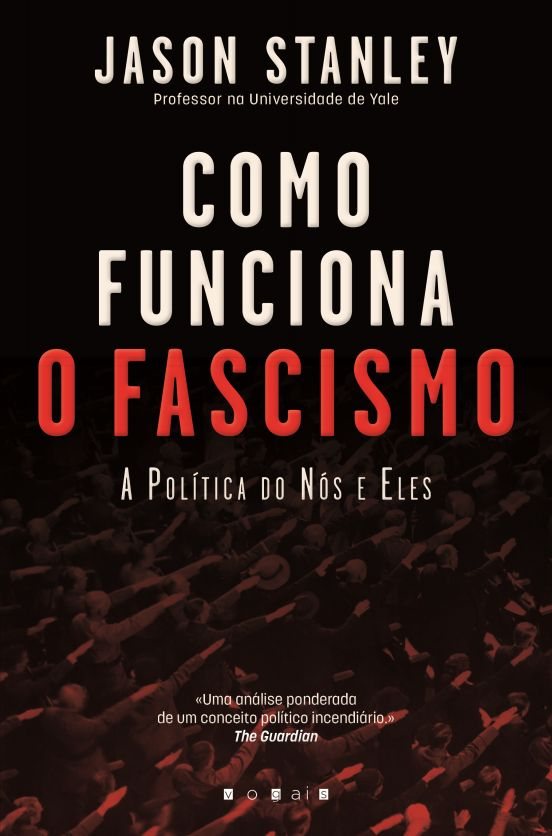

Na sombria realidade alternativa de The plot against America, Jason Stanley, nascido em Syracuse, estado de Nova Iorque, em 1969, não teria, provavelmente, chegado a ver a luz do dia, uma vez que a sua família é judia – a sua avó, Ilse Stanley, nascida na Alemanha, após ter dado provas de incrível coragem e astúcia ao obter a libertação de quatro centenas de judeus detidos em campos de concentração nazis entre 1936 e 1938, conseguiu fugir para os EUA com o marido e o filho em Agosto de 1939. Stanley, professor de filosofia em Yale e colunista no New York Times, já tinha dedicado um livro a desmontar os mecanismos da propaganda política – How propaganda works (2015) – e lançou no ano passado How fascism works: The politics of us and them (2018), que chega agora a Portugal como Como funciona o fascismo: A política do nós e eles, pela mão da Vogais e com tradução de Catarina Gil Gândara.

Os dez pilares do fascismo

Stanley começa por declarar ter escolhido “o rótulo de ‘fascismo para aplicar a todos os tipos de ultranacionalismo (étnico, religioso, cultural), com a nação representada na pessoa de um líder autoritário que fala em seu nome”. “O sintoma mais revelador da política fascista é a divisão. O seu objectivo é separar uma população em um ‘nós’ e um ‘eles’ […] apelando a distinções étnicas, religiosas e raciais”. A fundamentação étnica, religiosa e cultural da divisão é crucial na definição, pois outras ideologias, embora também apostem numa divisão entre um “nós” e um “eles”, fazem-no com base noutros critérios – é o caso do comunismo, que opõe o povo trabalhador ao Grande Capital explorador.

Essa divisão começa pela criação de um passado mítico (pilar 1), um “período de glória da nação”, em que tudo era puro e perfeito, e que se perdeu “às mãos da humilhação provocada pela globalização, pelo cosmopolitismo liberal e pelo respeito por ‘valores universais’ como a igualdade”. As ilusões do passado glorioso, do vínculo indissolúvel entre um povo e um território e da excepcionalidade intrínseca desse povo são comuns à maioria dos povos e estão firmemente implantadas em gente de quadrantes políticos muito diversos, mas a política fascista exacerba-as e explora o sentimento de nostalgia por esses tempos de (suposta) pureza e grandeza, colocando-o ao serviço da concretização dos ideais fascistas no presente.

Benito Mussolini, aqui numa parada em frente ao Coliseu de Roma, apresentava a Itália fascista como a herdeira do glorioso Império Romano

Para tornar reais na mente dos cidadãos as ilusões do passado mítico e da presente decadência, o fascismo conta com a propaganda (pilar 2), que é capaz de reescrever a história e distorcer o presente. Escreve Stanley que “a propaganda política recorre à linguagem dos ideais virtuosos para unir as pessoas em relação a fins que, de outro modo, seriam questionáveis”. A propaganda foi, com efeito, usada de forma extraordinariamente eficaz pelos nazis alemães e pelos fascistas italianos, que souberam tirar partido dos novos meios de comunicação de massas e promoveram eventos meticulosamente encenados para produzir um máximo de efeito – basta pensar nos congressos nazis em Nuremberga e no filme que Leni Riefenstahl sobre ele realizou. Porém, descontando o pioneirismo de Hitler e Mussolini neste domínio, não há nada de intrinsecamente fascista na propaganda e ela tem sido usada por partidos e regimes das mais diversas orientações ideológicas.

Joseph Goebbels, doutor em Filosofia pela Universidade de Heidelberg, Ministro da Propaganda do III Reich e um dos principais ideólogos do nazismo, aqui num discurso no Lustgarten, em Berlim, em 1943

Mais característico do fascismo é o anti-intelectualismo (pilar 3), que promove o “ataque e desvalorização do ensino, das competências e da linguagem”, que ao “intelectual” contrapõe o “homem de acção” e que torna impossível “o debate inteligente”. Stanley dá como exemplo de anti-intelectualismo este trecho de Mein Kampf: “Toda a propaganda deve ser popular e deve adaptar o seu nível intelectual à capacidade receptiva do menos intelectual daqueles a quem se pretende que se dirija […] A capacidade receptiva das massas é muito limitada, e o seu entendimento é reduzido; por outro lado, têm uma enorme capacidade de esquecer. Assim sendo, toda a propaganda eficaz tem de ser confinada a muitos poucos pontos que devem ser transmitidos sob a forma de lemas”.

Porém, não há aqui nada de intrinsecamente fascista – este nivelamento por baixo do discurso é comum a toda a propaganda política e também à publicidade a champôs anti-caspa e a comida para gatos. Não é por Hitler ter enunciado e posto em prática esta estratégia de comunicação que ela se torna numa característica identificadora do fascismo. E é bom lembrar que os primeiros anos do regime bolchevista na URSS também tiveram uma componente anti-intelectual, com a exaltação das gentes simples e trabalhadoras do proletariado, face a quem tinha ocupações “intelectuais” (muitos dos quais faziam parte da intelligentsia que guarnecera o aparelho de Estado czarista). E será difícil encontrar na história campanhas anti-intelectuais mais ferozes, primárias e devastadoras do que as que as da Revolução Cultural na China de Mao e do que as purgas levadas a cabo pelo Khmer Vermelho no Kampuchea.

Uma vez que advoga a supremacia do “homem de acção” sobre o “intelectual”, o fascismo tem escasso apreço por livros, sobretudo se estes veiculam ideias contrárias à sua obtusa e limitada mundividência, pelo que os episódios de queima de livros foram frequentes na Alemanha nazi – este teve lugar na Opernplatz, em Berlim, a 10 de Maio de 1933

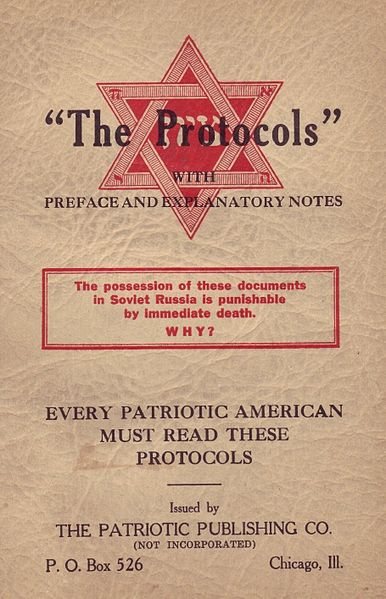

O uso maciço da propaganda permite criar um estado de irrealidade (pilar 4), “no qual as teorias da conspiração e as fake news substituem o debate fundamentado”. Stanley dá como exemplo desse estado de irrealidade o facto de “os líderes nazis mais importantes e influentes, incluindo Hitler e Goebbels, [acreditarem] firmemente que [a teoria da conspiração veiculada em Os protocolos dos Sábios de Sião] era verdadeira. Mais uma vez, nem o fomento de uma atmosfera de irrealidade nem a crença em que o mundo é governado na sombra pela Judiaria Internacional é um exclusivo do fascismo. Pode até ser encontrada no polo político oposto, como atesta que, em 2011, no jornal Avante!, o articulista Jorge Messias tenha tomado os Protocolos como documento fidedigno e o tenha citado na sua denúncia de uma conspiração para impor uma nova ordem mundial, dando “como certo que na base deste tenebroso programa final figuram os sionistas, o Vaticano e a Maçonaria” (um conluio tão contra natura quanto um estalinista beijar na boca um trotskista). À datada mundividência dos Protocolos, denunciados repetidas vezes como impostura grosseira há mais de um século, Messias acrescentava actualizações pontuais, envolvendo na conspiração sionista poderes do nosso tempo: “Os seus mentores e condutores do processo são os Illuminatti que repartem ligações entre a Santa Sé, a Maçonaria, o Pentágono e a Wall Street”.

Os protocolos dos Sábios de Sião numa edição americana de 1934, da responsabilidade da Patriotic Publishing Company, de Chicago, uma editora obscura que poderá ter sido uma fachada para uma operação de propaganda nazi

Segundo Stanley, uma característica essencial do fascismo é a promoção de uma ideia de hierarquia (pilar 5), tentando, frequentemente com recurso a argumentos pseudo-científicos, provar que existe uma “lei natural” que coloca algumas raças acima de outras e os homens acima das mulheres (pois o fascismo é arraigadamente patriarcal, reservando à mulher o papel de parideira e dona-de-casa).

Der Sieger (O Vitorioso), escultura de 1942 por Arno Breker, o escultor favorito do III Reich, que consagrou a sua carreira à representação do ideal da raça nórdica, que estava destinada a reinar sobre as restantes raças

A atenuação da desigualdade de género e da desigualdade racial que foi arduamente conquistada ao longo das últimas décadas é vista, na óptica fascista, como uma humilhação. “Aqueles que estão habituados aos [benefícios da hierarquia] podem ser facilmente levados a considerar a igualdade liberal como uma fonte de vitimização”, escreve Stanley. Também a perda da posição privilegiada que alguns países ocupavam no concerto das nações induz um sentimento de perda, que torna os impérios em declínio – como os EUA, a Rússia ou o Reino Unido – mais susceptíveis à sedução de políticas fascistas. Em ambos os casos, a “perda de estatuto hierárquico” alimenta um sentimento de vitimização (pilar 6).

Ao verem-se como vítimas de um “assalto” aos seus privilégios e prerrogativas, é natural que os grupos dominantes encontrem conforto numa política de lei e ordem (pilar 7), que dá “a ‘nós’ o papel de cidadãos legítimos e a ‘eles’ […] o papel de criminosos sem lei”. Nesta perspectiva, os “políticos que descrevem categorias inteiras de pessoas como sendo ‘criminosas’ estão a imputar-lhes traços de carácter permanentes […] e estão a posicionar-se a si mesmos como nossos protectores”.

Entre os receios que o fascismo promove estão as ameaças à virilidade patriarcal, criando aquilo a que Stanley classifica como ansiedade sexual (pilar 8). Esta pode assumir várias formas: uma é “o medo da reprodução cruzada e da mistura de raças” – a “infiltração de sangue inferior” que tanto preocupava Lindbergh – que os fascistas potenciam ao sexualizar o comportamento das minorias e dos estrangeiros.

Um judeu seduz uma alemã, num cartaz publicado no jornal nazi Der Stürmer, em 1935, alertando para a ameaça da contaminação do sangue alemão pelo “sangue inferior” – a Rassenschande (literalmente: “vergonha da raça”)

Outra é o receio de comportamentos sexuais “desviantes”, associados a homossexuais e pessoas transgénero, que são vistos como ameaças à “família patriarcal tradicional”. Outra ainda é o declínio da imagem do homem como provedor do sustento da família e autoridade incontestada no lar, ameaçada pela crescente autonomia das mulheres e pela crescente precariedade do emprego, hoje potenciada pela deslocalização das indústrias para países em desenvolvimento, pela robotização e pela mudança tecnológica cada vez mais acelerada.

A perspectiva fascista vê as grandes cidades, habitadas pelas “hordas das maiorias” e onde campeia a “tolerância liberal”, como o local onde estas ameaças se concentram. Elas são uma espécie de Sodoma e Gomorra do nosso tempo, a que os fascistas contrapõem as comunidades rurais, puras, apegadas à terra e às tradições e valores ancestrais. Embora Stanley não dê nome a este elemento das políticas fascistas, será lícito designá-lo por anti-cosmopolitismo (pilar 9).

O trabalho árduo é exaltado pela política fascista e serve para exacerbar a dicotomia entre “nós” e “eles”: “‘eles’ são indolentes, sobrevivem a expensas dos bens que nós produzimos, explorando a generosidade dos nossos sistemas de protecção social […] ‘Nós” somos trabalhadores, ‘eles’ são ‘aproveitadores’”. Podemos chamar a esta componente do fascismo o culto do trabalho árduo (pilar 10). Stanley sugere que a política fascista aprecia a “filosofia libertária”, que defende a meritocracia, é avessa à interferência do governo na economia e entende que o líder nacional deve funcionar como o director executivo de uma empresa, e conclui: “Quando os eleitores de uma sociedade democrática anseiam ter um director executivo como presidente, estão a responder aos seus próprios e implícitos impulso fascistas”. Compreende-se qual é o alvo de Stanley nestas considerações – o eleitorado americano que se deixou fascinar pelos supostos dotes do empresário “de sucesso” Donald Trump –, mas estas afirmações são discutíveis, pois quer os regimes fascistas do passado quer muitos partidos de extrema-direita do presente tiveram ou têm o capitalismo desregulado e a ditadura dos mercados como alvos principais – é, aliás, um dos poucos pontos em que a extrema-direita costuma estar em sintonia com a extrema-esquerda.

Cartaz nazi para as eleições de Novembro de 1932 para o Reichstag: “O marxismo é o anjo da guarda do capitalismo” (PHAS/Universal Images Group via Getty Images)

Este é um dos exemplos mais flagrantes do excessivo empenho de Stanley em ver “fascismo” onde outros pensadores vêm “populismo”. A fim de equlibrar a perspectiva de Stanley será instrutivo ler O que é o populismo?, de Jan-Werner Müller, um breve e lúcido ensaio de 2016 publicado pela Texto.

O fascismo já está entre nós?

Cada um dos dez pilares do fascismo apresentados por Stanley é ilustrado com acções e palavras de conhecidos líderes históricos do fascismo, como Hitler e Mussolini, bem como de governantes e partidos do nosso tempo que Stanley entende estarem a praticar políticas fascistas ou a fazer discursos fascistas. Entre eles estão Donald Trump nos EUA, Recep Tayyip Erdoğan na Turquia, Viktor Orbán na Hungria, o Partido da Lei e Justiça (PiS), de Jarosław Kaczyński, na Polónia, Marine Le Pen e o Front National (Rassemblement National desde Junho de 2018) em França e a Alternativ für Deutschland na Alemanha.

Uma aula de biologia na Alemanha nazi: uma professora explica as diferenças entre alemães e judeus

No início do livro, Stanley faz a ressalva de que o seu interesse são as “tácticas fascistas enquanto mecanismo para alcançar o poder”, que “não [conduzem], necessariamente, a um Estado explicitamente fascista”. Apesar desta ressalva, pode contestar-se que as personalidades em causa estejam a empreender políticas fascistas – outros analistas políticos preferirão classificá-las como “populismo de direita”. É o caso de Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, que examinaram alguns dos aspectos debatidos por Stanley em Como morrem as democracias (também editado pela Vogais), sobretudo no âmbito da política norte-americana do século XX, mas sem os rotular como “fascismo” (ver “Eu sou a Constituição!”: A ascensão do populismo e o declínio da democracia).

A verdade é que a expressão “fascista” é frequentemente utilizada para designar qualquer tipo de autoritarismo, sobretudo em Portugal, que viveu até 1974 sob um regime designado na linguagem corrente como “fascista” (ver Um mundo cheio de porcos fascistas?). Portanto, a bem da clareza do debate, convirá usar o termo “fascista” apenas quando ele se justifica e, assim sendo, poderá perguntar-se quantos dos dez pilares do fascismo listados por Stanley precisam de estar presentes para que um partido ou um político possa ser classificado como fascista. Se forem necessários os dez, dificilmente se encontrará, entre os políticos e partidos citados por Stanley, um que os cumpra na íntegra. Não quer isto dizer que as figuras e partidos em causa sejam menos perigosos ou censuráveis, apenas que é discutível que sejam classificáveis inequivocamente como fascistas.

Acresce que Stanley está muito longe de ser o primeiro a meditar sobre a natureza do fascismo, pelo que seria esclarecedor que o seu livro confrontasse a sua definição de fascismo com as de outros autores relevantes.

Num dos estudos de referência sobre o assunto, The anatomy of fascism (2004), Robert O. Paxton define o fascismo como uma “forma de comportamento político caracterizado por uma preocupação obsessiva com o declínio da comunidade, humilhação e vitimização, e por cultos compensatórios da unidade, energia e pureza, em que um partido de massas de militantes nacionalistas empenhados, funcionando numa colaboração desconfortável mas eficaz com as elites tradicionais, abandona as liberdades democráticas e se entrega, com violência redentora e sem pruridos éticos ou legais, a uma missão de purificação interna e expansão externa”.

“O judeu é um bastardo”, proclama este cartaz nazi de 1933. E, para mais, resulta da miscigenação de várias raças “inferiores”

Apesar do apelo popular que as tácticas fascistas possam ter, Paxton realça que, ao longo da história, os fascistas não conseguiram chegar ao poder sem ter a cumplicidade dos conservadores dispostos a sacrificar o primado da lei em favor de segurança. Este ponto, que Stanley não aborda, é crucial e há razões para inquietação quando vemos, na Europa do nosso tempo, estabelecer-se esse tipo de cumplicidade.

Aconteceu na Áustria, em 2017, quando Sebastian Kurz, líder do partido de centro-direita ÖVP (Österreichisches Volkspartei = Partido Popular Austríaco) aceitou formar um governo de coligação com Heinz-Christian Sträche, do partido de extrema-direita FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs = Partido da Liberdade da Áustria), que ainda estaria a funcionar, não fosse um escândalo de grandes proporções que eclodiu em Maio passado, quando dirigentes dos FPÖ foram apanhados em flagrante a negociar com um suposto magnata russo cobertura mediática positiva em troca de favorecimento em contratos entre as empresas do magnata e o governo austríaco. Aconteceu em Espanha, após as eleições autonómicas de Dezembro de 2018, quando, na comunidade autónoma da Andaluzia, o Partido Popular, de direita, e o Ciudadanos, de centro-direita, se uniram ao Vox, de extrema-direita, para desalojar do poder o PSOE, de centro-esquerda.

Esta foto de Werner Goldberg foi publicada no jornal Berliner Tagesblatt, em 1939, como exemplo do “soldado alemão ideal” e foi também usada em cartazes de recrutamento. Infortunadamente para a propaganda nazi, Goldberg era um “Mischling”, nome dado pelos nazis a quem tinha ascendência mista ariana e judia – esta sua condição acabou por tornar-se conhecida e Hitler ordenou a sua expulsão da Wehrmacht a 8 de Abril de 1940

É tentador estabelecer um paralelismo entre estes partidos conservadores cuja ânsia de ocupar o poder os leva a pactuar com a extrema-direita e Franz von Papen, eminente político conservador alemão, que, em Janeiro de 1933, persuadiu o presidente Hindenburg a empossar um governo de coligação em que Papen assumiria o cargo de vice-chanceler e Hitler o de chanceler, crendo Papen que seria capaz de manobrar o (supostamente) inexperiente líder nacional-socialista.

As figuras de proa do governo que o marechal Hindenburg empossou a 30 de Janeiro de 1933: da esquerda para a direita, sentados, o ministro da Prússia (e responsável pelas forças de segurança) Hermann Göring, o chanceler Adolf Hitler e o vice-chanceler Franz von Papen

O governo tomou posse a 30 de Janeiro e dois meses depois já Papen tinha sido reduzido à irrelevância e Hitler fizera aprovar legislação que o deixava no limiar da quarta das cinco fases em que Robert Paxton divide a evolução do fascismo:

1. Exploração intelectual: a desilusão com a democracia manifesta-se através de discussões sobre um (suposto) declínio da vitalidade nacional.

2. Enraizamento: tirando partido de um impasse político e da polarização da sociedade, um movimento fascista ganha relevo no jogo político.

3. Chegada ao poder: na tentativa de cercear a ascensão da oposição esquerdista, os sectores conservadores partilham o poder com os fascistas.

4. Exercício do poder: o líder fascista carismático assume o controlo do aparelho de Estado, com a colaboração de organismos estatais, como a polícia, e as elites tradicionais, como o clero ou os grandes empresários.

5. Radicalização ou entropia: o Estado fascista vai crescendo em radicalismo, como aconteceu com a Alemanha nazi, ou converte-se num governo autoritário tradicional, como a Itália fascista

De acordo com Paxton, apenas a Alemanha e a Itália cumpriram estas cinco fases.

Deve realçar-se que, entre os partidos de extrema-direita do actual cenário político europeu, o discurso tem estado centrado no conceito de “purificação interna” – travagem da entrada de imigrantes e expulsão dos que já se encontram no país – e não se ouviram (ainda) apelos à “expansão externa”, que foi parte essencial dos fascismos alemão e italiano. No caso alemão, foi crucial o conceito de Lebensraum (“espaço vital”), que advogava que a raça alemã tinha um direito natural a expandir-se pelos países vizinhos. A fundamentação “científica” e “filosófica” do Lebensraum foi desenvolvida pelo professor Karl Ernst Haushofer, especialista em geopolítica, cujo pensamento influenciou os delírios expansionistas de Hitler, através de Rudolf Hess, que fora seu aluno e se tornara num dos mais próximos colaboradores do Führer.

O professor universitário Karl Ernst Haushofer: O nazismo não foi feito apenas por arruaceiros, torcionários e brutamontes sádicos, teve também a colaboração activa da elite académica alemã

No mesmo ano – 2004 – em que Paxton publicava The anatomy of fascism, surgia outra obra fundamental sobre o tema, Fascists (2004), de Michael Mann, que dá ênfase a uma componente do fascismo que Stanley não considera: para Mann, um regime fascista, para lá do nacionalismo, estatismo, transcendência e depuração (critérios que coincidem parcialmente com os de Stanley e Paxton), caracteriza-se pelo paramilitarismo, em que a violência exercida pelas forças paramilitares, nascidas das bases do partido, é decisiva na tomada do poder (ver Um mundo cheio de porcos fascistas?). Embora alguns pequenos partidos e grupúsculos de extrema-direita na Europa e EUA cultivem poses e visuais de arruaceiros e, nas regiões do interior rural dos EUA haja quem goste de “brincar às milícias”, não há (ainda) sinais de que esta componente seja relevante.

Elementos das forças paramilitares nazis, as SA (Sturmabteilung), desfilam por Berlim em 1932

Um surto de autoritarismo

Independentemente de serem classificáveis ou não como fascistas – o que está dependente da definição de “fascismo” que se usar –, muitas das políticas de Trump, Erdoğan, Orbán, Putin e do PiS polaco, bem como do Rassemblement National e da Alternativ für Deutschland (estes sobretudo por palavras, já que ainda não tiveram oportunidade de ser governo), são sem dúvida de pendor autoritário e isso basta para que devam ser encaradas com preocupação.

Têm sido estabelecidas comparações entre a presente vaga de populismo e autoritarismo e a situação política europeia na década de 1930. O paralelismo faz sentido e é inquietante, por sugerir que os povos não aprendem com os erros do passado, mas é bom lembrar que nem todos os regimes autoritários da década de 1930 eram de natureza fascista no sentido estrito do termo.

O presidente Antanas Smetona passa revista às tropas lituanas. Smetona tornou-se presidente da Lituânia em 1926, após um golpe de estado, e governou o país até à invasão soviética, em 1940. O seu regime foi autoritário, ferozmente nacionalista e avesso aà industrialização, ao investimento estrangeiro, ao comunismo e ao nazismo

Quando um país só tem de democrático a fachada das eleições “livres”, quando o governo assume (ou pretende assumir) o controlo do poder judicial e dos media e os opositores do regime correm o risco de ser presos e condenados em julgamentos-fantoche ou envenenados, pouco interessa se os autocratas se inspiraram em Mein Kampf ou se sonham em recriar os tempos de glória do império otomano – como Erdoğan –, ou se não têm qualquer orientação ideológica discernível e apenas visam perpetuar-se no poder – como Putin, que se tem revelado um enigma indecifrável para quem crê que a política se exerce apenas ao longo do eixo direita-esquerda.

Carol II da Roménia, numa foto de 1938. Carol II subiu ao trono após um golpe de estado em 1930 e manteve-se no poder até 1940; o seu regime foi pautado pela aproximação à Alemanha nazi e pela adopção de legislação anti-semita e, sobretudo, por um desmedido culto da sua personalidade. Este tornou-se mais intenso a partir de 1938, quando Carol II se tornou monarca absoluto, após a aprovação de uma nova constituição que recebeu o “sim” de 99.87% dos eleitores num plebiscito fraudulento

Também Trump é difícil de situar num eixo direita-esquerda. Considere-se, por exemplo, a sua posição face à intervenção estatal na economia: na sua qualidade de empresário no ramo imobiliário, nunca exprimiu reservas em relação ao capitalismo selvagem – e este foi generoso para com ele, pois, apesar de Trump ter ido quatro vezes à falência, conseguiu amealhar uma fortuna que a revista Forbes estimava, em Setembro passado, ser de 3.100 milhões de dólares.

Porém, fez-se eleger presidente com a promessa, que está a cumprir, de impor tarifas à entrada de produtos estrangeiros nos EUA, uma atitude proteccionista que está também patente na ênfase que coloca na necessidade de criar empregos para os americanos e de as empresas estrangeiras que operam nos EUA pagarem os seus impostos nos EUA. Lançou, porém, críticas ferozes a Margrethe Vestager, a Comissária Europeia da Concorrência, por esta ter vindo a aplicar pesadas multas a mega-empresas norte-americanas como a Apple, a Amazon, a Google e a Mastercard, por abuso de posição dominante, por infracção de leis anti-trust, ou por usarem subterfúgios rebuscados para não pagarem impostos nos países em que operam (“Ela odeia os EUA mais do que qualquer pessoa que eu alguma vez tenha conhecido”, disse Trump sobre Vestager em Junho passado). Por outro lado, tem vindo a atacar a Reserva Federal pondo em causa o estatuto de independência desta, por ela não tomar medidas que favoreçam a política económica da sua administração. Os sectores do Partido Republicano que abominam o “socialismo” e defendem a desregulação e a não-interferência do Estado na economia estão exasperados com Trump e alguns economistas consideram que nunca na história dos EUA a Casa Branca se terá imiscuído tão profundamente no funcionamento da economia e Adam Posen, presidente o Peterson Institute for International Economics vai mesmo ao ponto se ver na actuação de Trump um paralelo com “os regimes fascistas europeus do início do século XX”.

Será Trump, no plano da intervenção estatal na economia, um “socialista”, um “fascista” ou um “ultra-liberal”? Aparentemente, é aquilo que mais lhe convier em cada ocasião.

Cavando o fosso entre “nós” e “eles”

Como funciona o fascismo foi editado originalmente em 2018 e entretanto as políticas “fascistas”, tal como definidas por Stanley, continuaram a ganhar terreno nos EUA – que são o foco do livro – e no resto do mundo.

Em Itália, assistiu-se à ascensão de Matteo Salvini, líder do partido de direita Lega Nord, que ascendeu ao poder como parceiro “menor” dos populistas do Movimento Cinque Stelle, de Luigi Di Maio, num governo liderado por Giuseppe Conte, mas que entretanto já suplantou, na visibilidade mediática e nas preferências populares, o parceiro (que está em queda acentuada, a crer nas sondagens) — até cair com estrondo na passada quarta-feira. Em Espanha, o Vox, ultranacionalista e com laivos neo-franquistas, revelou-se nas eleições regionais de Dezembro de 2018 na Andaluzia e confirmou a sua relevância ao passar de 0 para 24 lugares no parlamento espanhol nas eleições legislativas de Abril de 2019. No Brasil, Jair Bolsonaro foi eleito presidente nas eleições de Outubro de 2018, com um programa ultra-conservador nos costumes e na defesa da sociedade patriarcal tradicional mas ultra-liberal na economia (o que explica que tenha contado com o apoio da elite empresarial brasileira).

A complexa tabela que pretendia elucidar as “Leis de Nuremberga”, publicadas em 1935 e com as quais os nazis visavam separar o “nós” ariano do “eles” judeu, recorrendo a argumentação pseudo-científica: os círculos brancos representam o sangue alemão puro, os círculos negros o sangue retintamente judeu e pelo meio há uma imensa variedade de misturas

Nem estes três protagonistas nem os que são mencionados por Stanley no seu livro – Trump, Erdoğan, Orbán, Le Pen, o Partido da Lei e Justiça (PiS), a Alternative für Deutschland – cumprem (até agora) os dez requisitos enunciados por Stanley, mas todos convergem na perspectiva que divide o mundo entre “nós” e “eles” através de linhas de fractura étnicas, religiosas e culturais e trabalham empenhadamente para aprofundar este fosso. Neste domínio, vale a pena fazer três adendas, referentes a eventos ocorridos em Julho de 2019.

- Na qualidade de Ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, ordenou a elaboração de um relatório sobre a presente situação da população cigana em Itália, com vista à expulsão dos que estiverem em situação irregular. Das palavras que proferiu em 2018, depreende-se que lamenta não poder fazer o mesmo com os ciganos que são cidadãos italianos e que representam cerca de metade dos 120-180.000 pessoas de etnia roma e sinti que se estima existirem no país: “Os que são italianos, talvez tenhamos de ficar com eles”.

Grupo de etnia roma aguarda deportação, Asperg, Alemanha, Maio de 1940

- Num tweet de 14 de Julho, o Presidente dos EUA atacou as congressistas do Partido Democrático Alejandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rahida Tlaib e Ilhan Omar, que têm em comum a) serem bastante activas na oposição à actuação da sua administração e b) terem a pele escura de mais para o gosto de Donald Trump. Trump sugeriu que “devem regressar aos seus países e ajudar a melhorar os lugares completamente falidos e infestados de crime de onde vieram”. Uns dias mais tarde, num comício, insistiria na acusação: “Elas nunca têm nada de positivo a dizer [sobre os EUA], é por isso que digo ‘Ei, se não gostam disto, podem ir-se embora’”. As quatro congressistas são cidadãs dos EUA e três delas nasceram no país (Ilhan Omar nasceu na Somália e obteve a naturalidade americana aos 17 anos).

O presidente americano Calvin Coolidge coloca a sua assinatura em várias leis, no relvado da Casa Branca, em 1924. É possível que uma delas tenha sido o Immigration Act, também conhecido como Johnson-Reed Act, que impunha restrições à imigração proveniente da Ásia, da Europa meridional e da Europa de Leste, bem como a judeus; gente loura, rosada e temente a Deus da Europa do Norte continuava a ser bem-vinda (Universal History Archive/Getty Images)

- A historiadora e professora universitária Maria de Fátima Bonifácio, num artigo no jornal Público, afirmou que nem africanos nem ciganos “fazem parte de uma entidade civilizacional e cultural milenária que dá pelo nome de Cristandade” e não “descendem dos Direitos Universais do Homem decretados pela Grande Revolução Francesa de 1789”. Reforçou esta posição proclamando os ciganos como “inassimiláveis” e acusando “africanos e afro-descendentes” de “se [auto-excluírem], possivelmente de modo menos agressivo, da comunidade nacional”.

A antropóloga Eva Justin, da Unidade de Investigação de Higiene Racial e Biologia Demográfica da Polícia Criminal alemã (Kriminalpolizei ou Kripo), mede o crânio de uma mulher da etnia roma

A Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Bonifácio não é conhecida fora do seu minúsculo nicho académico e da minúscula elite que compra jornais de referência e é capaz de compreender o que neles se escreve, e o seu nome será, para o português médio, mais ignoto que o do treinador do Tondela, pelo que as suas palavras pouco efeito prático produzirão nas tensões raciais em Portugal – as reacções de indignação suscitadas pela publicação do artigo acima citado emprestaram-lhe efémero protagonismo, que já foi dissipado pelos jogos de apresentação aos sócios dos novos plantéis dos “Três Grandes” e pela Super-Taça.

O Dr. Robert Ritter, psicólogo, “cientista racial”, director da Unidade de Investigação de Higiene Racial e Biologia Demográfica e responsável pela definição da genealogia dos roma e senti, extrai sangue a uma mulher, presumivelmente dessas etnias, em 1936

Mas Salvini e Trump são figuras populares e influentes e as suas palavras são ouvidas e tidas em consideração. Mesmo que estas não incitem explicitamente ao ódio e à violência racial, moldam a forma de ver o mundo dos seus admiradores e seguidores, sobretudo quando se inserem num longo rosário de declarações do mesmo teor e orientação. Não são um apelo franco a que um grupo de gente viril e animada de nobres sentimentos patrióticos se muna de bastões de baseball e faça uma visita ao acampamento de “inassimiláveis” ou “bad hombres” mais próximo, mas ajudam a criar o clima de tensão e polarização que torna tais acções possíveis.

Porém, enquanto Hitler não tinha pejo em anunciar explicitamente os seus negros desígnios – deixou tudo muito claro logo em 1925, em Mein Kampf: ver Mein Kampf: Quem tem medo deste best-seller?), os líderes populistas de hoje são mais sinuosos e ambíguos e moderam o seu discurso quando as situações se tornam extremadas. Assim, após o atentado de 3 de Agosto passado num Walmart em El Paso, Texas, cometido por um jovem branco aparentemente impelido pelo receio de uma “invasão hispânica” do seu “amado Texas” e pela perda da pureza da raça branca, o mesmo Donald Trump que em ocasiões anteriores denegrira os mexicanos (arrolando-os genericamente como violadores e criminosos) e os não-brancos em geral, que exortara à devolução à procedência dos hispânicos que demandam os EUA e que, quando dos incidentes de Agosto de 2017 em Charlottesville, Virginia, colocara no mesmo plano os supremacistas brancos e os que contra eles se manifestavam, veio agora deitar água na fervura (ver El Paso: Trump condena ‘supremacia branca’), afirmando que “a uma só voz, a nossa nação tem de condenar o racismo, o fanatismo e a supremacia branca. Estas ideologias sinistras têm de ser derrotadas. Não há lugar na América para o ódio que distorce a mente, devasta o coração e devora a alma”. Resta saber quanto nesta proclamação, apareentemente inequívoca, é convicção genuína e quanto é calculismo político.