Há 40 anos, no dia 27 de Junho de 1976, Ramalho Eanes foi eleito Presidente da República, por sufrágio directo e universal. Este acto eleitoral e as eleições legislativas realizadas dois meses antes, no segundo aniversário do golpe militar de 25 de Abril, constituíram um importante marco no conturbado processo de afirmação da legitimidade eleitoral e abriram caminho para a consolidação do regime democrático.

Portugal passava a contar com um conjunto de instituições semelhantes às existentes na Europa Ocidental. No entanto, o papel desempenhado pelos militares na queda do anterior regime ditatorial e a fragilidade do novo sistema político não permitiu o seu imediato afastamento da vida política nacional. O novo Presidente da República continuava a ser um militar e os partidos políticos concordaram com a existência de um órgão de soberania não eleito, o Conselho da Revolução (CR), que só viria a ser extinto em 1982. Este breve texto analisa o contributo de Ramalho Eanes durante o seu primeiro mandato num dos aspectos mais relevantes para o sucesso da consolidação democrática: a subordinação do poder militar ao poder civil e o regresso dos militares aos quartéis.

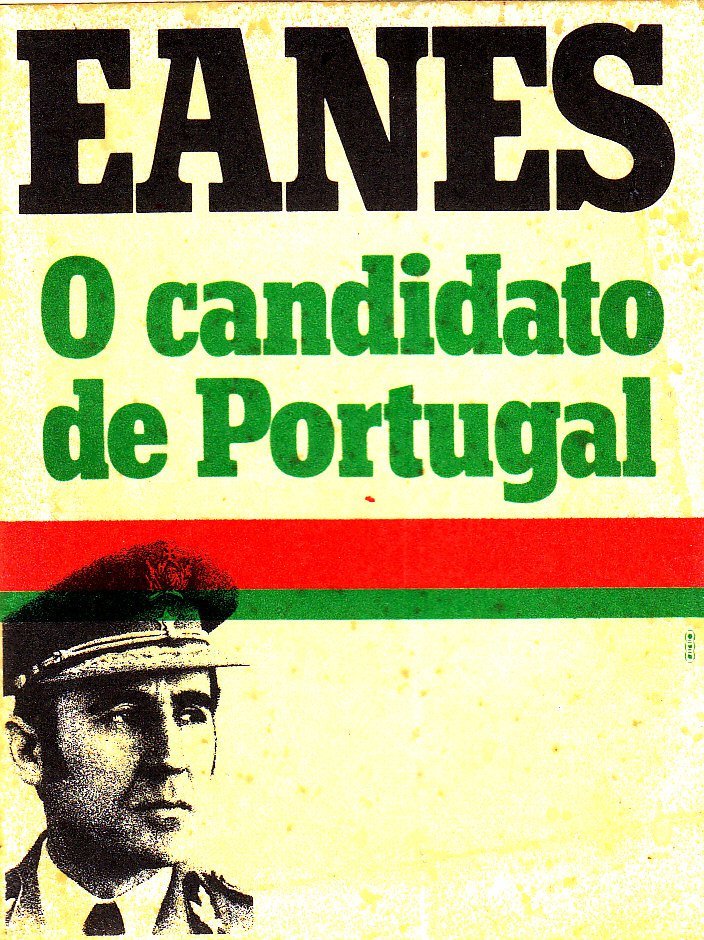

A chegada ao Palácio de Belém foi o culminar de uma rápida ascensão iniciada quando Eanes assumiu a liderança do grupo responsável pela vitória das operações militares de 25 de Novembro que o conduziu pouco depois à chefia do Exército. Apadrinhado pelo mais importante ramo das Forças Armadas, contou também com o apoio dos três partidos mais votados nas primeiras eleições legislativas, obtendo assim uma larga vitória de 61,6% sobre os restantes candidatos entre os quais se encontravam outros dois militares, Otelo Saraiva de Carvalho (16,5%) e Pinheiro de Azevedo (14,4%), e o candidato civil apoiado pelo PCP, Octávio Pato (7,6%).

Um mês após as eleições, Eanes anunciou que, tal como o seu antecessor, pretendia assumir “temporariamente” a chefia do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) pois em sua opinião essa era a única forma de garantir a reestruturação das Forças Armadas. Apesar das diversas críticas dirigidas a esta opção, entre as quais se destacaram as proferidas pelos candidatos militares derrotados, com Otelo a afirmar que o Presidente eleito poderia “tornar-se um ditador” e Pinheiro de Azevedo a considerar “muito grave” atribuir ao Presidente da República (PR) “força militar” e o “poder de nomear os chefes dos Estados-Maiores”, quando no dia 14 de Julho Ramalho Eanes tomou posse como PR, assumiu também o cargo de CEMGFA.

Além da legitimidade eleitoral, ao assumir a chefia das Forças Armadas, Eanes passou assim a contar com uma legitimidade funcional, às quais acrescia ainda a legitimidade revolucionária que lhe era conferida pelo facto de que ao PR competia presidir ao Conselho da Revolução (CR). Joaquim Aguiar chamou a atenção para esta acumulação de diferentes tipos de legitimidade, mas defendeu que estes se sobrepunham e equilibravam, não se somando, já que eles apenas poderiam ser exercidos em plenitude num contexto de emergência nacional que nunca se verificou. Sendo verdade que estes poderes nunca chegaram a ser exercidos na sua máxima expressão, a sua concentração revelar-se-ia fundamental no processo de consolidação democrática.

Procurando preparar o país para uma progressiva retirada dos militares da vida política, Eanes agiu rapidamente utilizando habilmente os vastos poderes de que dispunha na sua qualidade de chefe de Estado, de presidente do Conselho da Revolução e de Chefe do Estado-Maior. A sua acção pode ser resumida em três grandes linhas: promoção do fim das ligações directas entre o CR e forças militares via conselheiros com efectivo poder militar; reforço do poder da hierarquia tradicional; despolitização das Forças Armadas.

Em relação à primeira, menos de um mês após a tomada de posse, Ramalho Eanes apresentou no Conselho da Revolução uma proposta para a reestruturação deste importante órgão de soberania que, de acordo com a Constituição, além de ser o órgão consultivo do Presidente e de deter a exclusividade política e legislativa dos assuntos militares, tinha como função garantir o cumprimento da Constituição. Com o argumento de que era necessário estabilizar as Forças Armadas e proteger o CR dos ataques que lhe eram dirigidos quer por algumas forças políticas quer por alguns sectores militares, Eanes defendeu que era necessário separar as funções estritamente militares das funções políticas e que nesse sentido os membros do CR que desempenhavam funções militares teriam de optar por permanecer no CR, apenas como conselheiros, ou por continuarem à frente de comandos militares. A proposta foi aprovada e a acumulação de funções passou a ser proibida, obrigando cinco dos dezoito membros do CR a escolher por uma das opções. Dois optaram pelas funções militares e os outros três preferiram permanecer no Conselho, sendo que num dos casos, o de Vasco Lourenço, foi aberta uma excepção por se considerar que o Comando da Região de Lisboa era um cargo político-militar que deveria ser exercido por um elemento do CR.

Quanto à reabilitação da estrutura tradicional das Forças Armadas, na mesma ocasião em que defendeu a separação entre funções políticas e funções militares dos membros do CR, Eanes submeteu à consideração do CR dois projectos de decretos-lei. Um sobre os procedimentos a adoptar no processo de substituição dos membros do Conselho e outro relativo à forma de nomeação das chefias militares. O primeiro atribuía aos chefes dos três ramos um papel preponderante na designação dos novos conselheiros e o segundo estabelecia que a escolha do CEMGFA cabia ao Presidente da República, depois de ouvido o CR, e que as restantes chefias (vice-CEMGFA e chefes dos três ramos) seriam nomeadas pelo Presidente da República, sob proposta do CEMGFA, depois de ouvido o CR. Desta forma, além de reservar para si próprio, na sua dupla qualidade de PR e de CEMGFA, a nomeação das altas chefias das Forças Armadas, Eanes relegava para um plano secundário o Conselho da Revolução, que apenas tinha de ser ouvido, abrindo assim caminho para o restabelecimento do poder da hierarquia tradicional, em detrimento do CR, que até então vinha desempenhando um papel importante no processo de escolha das chefias militares.

Relativamente à despolitização das Forças Armadas, logo na segunda reunião do CR a que presidiu Eanes teceu algumas considerações sobre a existência no interior das Forças Armadas de grupos de ideologia partidária antagónicos que, pelas suas acções, favoreciam divisionismos que poderiam contribuir para a sua “desagregação”. Uma semana antes, quando deu posse a um oficial que lhe era muito próximo como Chefe do Estado-Maior do Exército, defendeu que este ramo tinha como objectivo fundamental “garantir o Estado de direito democrático” e que o seu novo chefe, Rocha Vieira, era a pessoa indicada para impedir a politização dos militares, tendo este por seu lado afirmado que um Exército “coeso, forte e eficiente” era uma das condições básicas para a vivência democrática. Seguindo esta linha de rumo, o Conselho da Revolução aprovaria, em Abril de 1977, o Código de Justiça Militar e o regulamento de Disciplina Militar, dois importantes instrumentos para o restabelecimento da disciplina nas Forças Armadas e para o reforço da autoridade dos chefes militares, passando-se a exigir a todos os militares um “rigoroso apartidarismo político”.

Estas alterações promovidas por Ramalho Eanes encontraram resistências entre os militares e manifestaram-se no interior do próprio Conselho da Revolução onde coexistiam diferentes pontos de vista.

Duas semanas antes de o Presidente ter proposto a separação de funções políticas e militares dos membros do CR, um dos conselheiros tinha sugerido uma medida oposta: que perante os ataques que diversas forças dirigiam ao Conselho e como forma de demonstrar a sua “força e coesão” fossem graduados no posto de general todos os elementos do CR que desempenhavam funções de comando.

Pouco depois, na sequência das alterações promovidas no CR e nos comandos militares motivadas pela separação de funções, outro conselheiro defendeu que “existia a sensação” de que a máquina administrativa e burocrática do exército vinha favorecendo “as forças conservadoras” e hostilizando os “militares do 25 de Abril”, situação que na opinião deste membro do Conselho estava a criar dois campos antagónicos, colocando de um lado os militares que tinham feito o golpe, os “capitães”, e, do outro, os que não se tinham envolvido, os “coronéis”.

Eram os primeiros sinais reveladores da existência de visões distintas sobre o papel do Conselho e dos militares na estrutura de poderes desenhada pela Constituição de 1976.

Melo Antunes foi um dos adeptos de uma atitude mais interventiva do Conselho da Revolução

Entre os adeptos de uma atitude mais interventiva do CR destacava-se Melo Antunes, que em várias ocasiões revelou publicamente os seus pontos de vista sobre o papel que desejava ver ser desempenhado pelo CR. Por exemplo, ao tomar posse como presidente da Comissão Constitucional, sublinhou que o Conselho da Revolução era “a encarnação do espírito revolucionário do 25 de Abril” e que o Conselho não podia “trair” esse “impulso primitivo” que tinha animado os capitães do MFA, defendendo por isso que o CR não deveria assumir uma posição de neutralidade quando continuava a “luta pela transformação estrutural da sociedade”. Posteriormente, na passagem do terceiro aniversário do 25 de Abril, Melo Antunes voltou a manifestar a sua opinião, lembrando que a Constituição apontava para a construção de uma sociedade socialista e que esse desiderato só poderia ser alcançado “através de verdadeiras formas práticas de aliança entre os partidos da esquerda, entre formações políticas que desenvolvem a sua actividade à esquerda e mesmo os elementos das Forças Armadas que foram inicialmente responsáveis pelo 25 de Abril e hoje continuam a ser um fermento bastante importante na revolução portuguesa”. Sucede que no comunicado aprovado pela maioria dos conselheiros para marcar a efeméride não era feita nenhuma referência ao socialismo como meta a atingir, sendo apenas sublinhado que “a vontade do povo português livremente expressa” era a “fonte de poder legítimo” com que se identificavam as forças armadas.

Estas últimas declarações foram debatidas pelo CR. O recém-nomeado vice-CEMGFA, defendeu que, a serem verdadeiras, as palavras do presidente da Comissão Constitucional contradiziam a posição adoptada por ele e pelo CEMGFA, tendo Melo Antunes sido forçado a esclarecer publicamente que as suas declarações expressavam apenas a sua opinião pessoal.

O corte entre o CR e os comandos militares, o progressivo reforço de poder da estrutura tradicional das Forças Armadas em detrimento do CR e os esforços de despolitização das Forças Armadas tiveram uma influência decisiva na progressiva diminuição do papel desempenhado pelo Conselho da Revolução na vida política portuguesa nos últimos anos da década de 70 do século passado.

Esse progressivo apagamento não deixou de ser notado e criticado por vários membros do CR que em diversas ocasiões revelaram o seu descontentamento perante a via preconizada por Ramalho Eanes e pelas chefias militares. Um dos críticos viria a defender que esta estratégia tinha enfraquecido o peso institucional do CR como órgão político-militar, na medida em que se procedera ao corte da capacidade de ligação entre o Conselho e a instituição militar através dos únicos membros do CR que detinham um comando efectivo e que dessa forma o PR tinha procurado isolar o CR da estrutura militar. Foi precisamente esse o objectivo desta medida que procurou evitar o alastramento das tensões existentes no CR a todo o aparelho militar, situação que levaria a uma permanente medição de forças e que em última análise poderia voltar a colocar em campos opostos diferentes unidades das forças militares.

Quando caiu o primeiro governo de Mário Soares, um dos conselheiros criticou o afastamento do CR da vida política portuguesa

Quando, na sequência da queda do I Governo Constitucional, em Janeiro de 1978, o Conselho analisou a situação política do país, um dos conselheiros que defendia uma postura mais interventiva do CR lembrou as “razões ponderosas” que tinham determinado a manutenção de um órgão político-militar capaz de assegurar o processo de democratização e defendeu que o II pacto MFA/Partidos só tinha sido aplicado “formalmente”, uma vez que o CR se tinha afastado da “vida política portuguesa” e esse afastamento tinha deixado a democracia “ao sabor de arranjos conjunturais partidários” que tinham conduzido o país ao impasse político em que se encontrava. Dificilmente haveria maior elogio para aqueles que defendiam que em democracia cabia aos partidos resolver os problemas políticos.

Mais tarde, após a queda do governo de Nobre da Costa, em Novembro de 1978, alguns conselheiros lamentaram que o papel que o MFA tinha desempenhado em 1975-76 não pudesse ser novamente posto em prática, já que, em sua opinião, o processo não tinha “tido o seu desenvolvimento normal” e o CR não estava em condições de mediar fosse o que fosse, ouvindo-se ainda críticas pelo facto de o CR não ter adoptado uma postura mais activa e “operacional” como garante da Constituição. Opinião diferente foi manifestada pelo Chefe de Estado Maior da Força Aérea, que rejeitou a hipótese de o CR vir a adoptar posições “vanguardistas” e defendeu que não se poderia dar hipótese “a qualquer acção de força do cano das espingardas”. Esta e outras posições não foram bem recebidas pelos defensores de uma postura mais activa e operacional do CR na sua qualidade de garante da Constituição, que denunciaram que nas Forças Armadas se estava a implementar um clima “profundamente hostil” em relação aos militares identificados com a esquerda.

Sucede que, paradoxalmente, ao mesmo tempo que no interior do Conselho se manifestavam estas críticas relativamente à estratégia adoptada pelas chefias militares, os partidos políticos à direita do PS começaram a defender uma antecipação da revisão constitucional e a consequente extinção do CR. Em Dezembro de 1978, no III Congresso do CDS, Lucas Pires afirmou que o CR tinha deixado de ser um “órgão provisório” e se tinha transformado num “cádaver adiado”, pois já existiam “provas de ausência de vida”, embora ainda não se tivessem manifestado “provas de presença de morte”. No mês seguinte, seria Sá Carneiro, temporariamente afastado da liderança do PSD, a apresentar uma proposta de revisão constitucional na qual se preconizava não apenas a extinção do CR mas o fim de “qualquer papel político das Forças Armadas”.

Perante esta nova vaga de críticas, vários conselheiros manifestaram o seu descontentamento pela evolução registada. Um membro do CR defendeu que o CR deveria manifestar publicamente o seu repúdio perante as “manobras caluniosas” que pretendiam afectar o seu prestígio, e outro sugeriu que o CR discutisse uma “estratégia coerente” para a sua acção, questionando se o “progressivo apagamento” que vinha sendo seguido não deveria ser revisto perante “a situação geral da sociedade portuguesa”.

A vitória da AD nas eleições intercalares de 1979 veio agravar as tensões existentes no interior do Conselho. Uma polémica entre Melo Antunes e Lemos Ferreira (CEMA) sobre o papel do CR na vida política do país cindiu o Conselho em dois grandes blocos. De um lado encontravam-se as chefias militares, ou seja, os membros do Conselho por inerência de funções, escolhidos por Eanes, aos quais se juntaram alguns antigos conselheiros, e os conselheiros “históricos” que vinham desempenhando estas funções desde a institucionalização do MFA e da criação do CR e que tinham sobrevivido às sucessivas alterações à composição deste órgão. Neste último grupo destacava-se Melo Antunes, que defendia que o CR não poderia “deixar de ter, sob pena de abdicação completa, uma participação activa na vida política do país”. No outro, os chefes dos três ramos, que defendiam que ao CR competia apenas “aconselhar e garantir”, pois “ao extravasar-se da acção por excepção e passar-se à ingerência como actuação corrente” fomentava-se “a perturbação no interior do CR, nas Forças Armadas e no contexto nacional geral” (CEMFA); que a imagem política do CR tinha sofrido um desgaste em resultado de uma “prática política incorreta” seguida por alguns dos seus membros (CEME); e que o CR só deveria assumir um papel mais interventivo se se desejasse que o CR assumisse o contro efectivo das Forças Armadas.

As medidas adoptadas por Eanes, na sua tripla qualidade de PR, CEMGFA e presidente do CR, no início do seu mandato, revelar-se-iam fundamentais no processo de subordinação dos militares ao poder civil. O CR deixou de ter qualquer ligação directa com forças com efectivo poder militar no terreno e, paralelamente, abriu-se caminho para uma renovação no interior do Conselho. Por outro lado, ao mesmo tempo que impôs uma separação de funções aos restantes conselheiros, Eanes reforçou os seus próprios poderes e assumiu um papel preponderante no processo de escolha das chefias militares que integravam o CR por inerência e não o contrário, ou seja, em última análise, e como aliás não deixaram de sublinhar, os Chefes do Estado-Maior estavam no CR a representar o respectivos ramos e não a representar o CR nos seus ramos.

O Conselho adoptou assim uma postura de auto-apagamento, que aliás também se verificou no modo como desempenhou as suas funções enquanto órgão encarregue de velar pelo cumprimento da Constituição. Num estudo de Miguel Lobo Antunes sobre a acção da Comissão Constitucional, conclui-se que neste domínio o CR exerceu um papel “discreto”, atendendo aos poderes constitucionais de que dispunha. Semelhante moderação verifica-se quando são analisados os processos de promoções e a actividade legislativa do CR. Nestes dois campos assistiu-se, como notou Medeiros Ferreira, a uma progressiva afirmação do papel desempenhado pelos Estados-Maiores em detrimento do CR. Apenas 1,5% das promoções a oficial general tiveram origem no CR e legislação aprovada pelo CR provinha maioritariamente do CEMG ou das chefias dos ramos. Acresce que os Chefes do Estado-Maior podiam publicar portarias que não tinham de passar pelo CR.

Esta moderação adoptada pelo CR após as eleições presidenciais de 1976 e o reforço dos poderes da hierarquia tradicional das Forças Armadas encontrou resistências no interior deste órgão de soberania que foi perdendo gradualmente as suas características revolucionárias. De revolucionário o Conselho pouco mais manteve do que o nome. No entanto, não se deve menosprezar o papel do CR no processo de consolidação democrática. A sua mera existência serviu de catalisador para as tensões ainda existentes no seio das Forças Armadas. A antecipação da extinção do CR, defendida entre outros por Sá Carneiro, provocaria certamente reacções daqueles que defendiam um papel mais interventivo do CR e que habilmente foram mantidos numa instituição que, apesar dos amplos poderes que lhe eram conferidos pela Constituição, foi-se progressivamente transformando numa espécie de gaiola dourada.

É neste contexto que a acção do Presidente assume uma particular relevância. Ao assegurar um baixo perfil do CR, Eanes assumiu as rédeas e abriu caminho para a conclusão do processo de consolidação democrática. O modelo que preconizava para a subordinação do poder militar ao poder civil não era idêntico àquele que veio a ser adoptado na revisão constitucional de 1982, mas a sua acção ao longo do primeiro mandato seria determinante para assegurar o regresso dos militares às casernas.

Este processo não deve por isso ser interpretado como um confronto entre os militares, desejosos de perpetuar o seu poder e influência, e os partidos de centro e centro direita, ansiosos por remover os últimos vestígios do período revolucionário. Também não deve ser analisado como um percurso linear, sem obstáculos, em que civis e militares partilhavam um objectivo comum. Existiu, de facto uma clivagem, mas esta clivagem não colocava militares de um lado e civis do outro. A linha divisória deve antes ser colocada entre aqueles que defendiam a manutenção do status quo e os que preconizavam um efectivo afastamento dos militares da vida política. Em ambos os campos encontramos civis e militares. É que para muitos destes o fim da tutela militar era bem-vindo se em contrapartida fosse garantido o afastamento da política dos quartéis.