Índice

Índice

[Este artigo é o segundo de uma série de três a propósito da 28.ª Conferência sobre Alterações Climáticas da ONU, que tem lugar no Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro. O primeiro artigo da série pode ser lido aqui]

Alguns dos assuntos abordados nesta série foram tratados em textos publicados quando da realização das duas COPs anteriores.

A pretexto da COP26:

As alterações climáticas e a conferência das Nações Unidas: O Grande Circo Carbónico

A pretexto da COP27:

Alterações climáticas: A COP-27 ergue a tenda em Sharm El

Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação

Alterações climáticas, ideologia e sectarismo: O que está afinal em jogo em Sharm El Sheikh?

Alterações climáticas: Estaremos todos no mesmo barco?

Prelúdio: O canto da cigarra

O ano meteorológico de 2022/23 não foi bom para quem tem tentado promover a ideia de que as alterações climáticas são uma fantasia criada por anticapitalistas radicais, neo-hippies e devotos de Santa Greta, ou que, pelo menos, a sua magnitude e os seus riscos têm sido grandemente empolados e que a queima de combustíveis fósseis não é a sua causa primordial. Uma vez que a ninguém terão passado despercebidas as numerosas notícias envolvendo secas, inundações, ciclones, tornados, ondas de calor e outros fenómenos climáticos extremos em 2022/23 e os anos meteorológicos anteriores já foram cobertos, sinteticamente, no artigo Temperaturas recorde, fenómenos extremos, seca global: Seremos capazes de mudar o nosso comportamento?, de Setembro de 2022, bastará, para evitar redundâncias, recordar três informações extremamente pertinentes surgidas nos últimos meses:

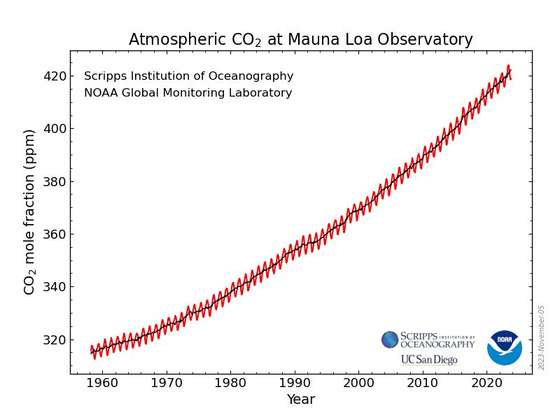

1) As medições da concentração atmosférica de CO2 no observatório no alto do Mauna Loa, no Hawaii, registaram em Maio passado um novo recorde, de 424 partes por milhão (ppm).

Evolução da concentração atmosférica de CO2 no Observatório Mauna Loa, de 1960 até ao presente, em partes por milhão (ppm)

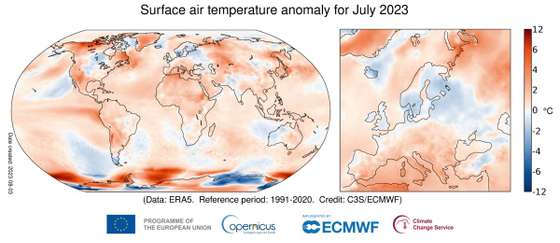

2) As medições da temperatura média à superfície do globo do Programa Copernicus da União Europeia permitiram apurar que Junho e Julho de 2023 foram os Junhos e Julhos mais quentes de que há registo, situando-se 0.5 ºC e 0.7 ºC, respectivamente, acima da média do período 1991-2020.

3) O 6.º Relatório de Avaliação (AR6) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla inglesa), um documento de 3949 páginas, elaborado por 234 cientistas de 666 países com base em 14.000 artigos científicos e divulgado em Agosto passado, é mais pessimista que os seus antecessores: não só estima que a temperatura global irá aumentar 1.5 ºC antes de 2040, como adverte que as consequências desse aumento serão mais graves do que o previsto em relatórios anteriores.

Diferença na temperatura média do ar da Terra em Julho de 2023 face à média do período 1991-2020

As medições de CO2 no observatório do Mauna Loa e da temperatura média global do Programa Copernicus e os Relatórios de Avaliação do IPCC têm a seu favor o rigor científico, a análise estatística, as longas séries de registos, a visão global e o escrutínio por um vasto painel de especialistas, mas têm uma natureza remota e abstracta e, após o impacto inicial, tendem, a ser rapidamente esquecidos e raramente são interiorizados, mesmo por quem, nos inquéritos de opinião, coloca as alterações climáticas entre as suas preocupações prioritárias. Por vezes é preciso que as alterações climáticas nos “batam à porta” – como quando vemos o nosso SUV novinho em folha ser arrastado por uma enxurrada que converteu uma pacata rua residencial num rio impetuoso – para que se ganhe uma consciência aguda e duradoura. Assim sendo, introduzirei, contando com a compreensão e benevolência dos leitores para com esta liberdade, um singelo apontamento pessoal – bem menos dramático e mais bucólico do que uma cheia-relâmpago.

Nas cidades, e em particular nas grandes urbes modernas, os indícios da marcha das estações tendem a esbater-se, até porque cada vez mais se vive em ambientes climatizados, em casa, no trabalho, no lazer e nos meios de transporte que conectam a casa, o trabalho e o lazer. Em plena serra algarvia, onde este escriba reside há mais de duas décadas, os elementos têm expressão mais crua e directa e um sinal inequívoco da chegada do Verão é o estridular das cigarras. É impossível não se dar por elas, pois são numerosas, estão por todo o lado (há pelo menos uma em cada árvore) e o ruído que produzem é ensurdecedor e envolvente, até porque a subespécie dominante nestas paragens, a cigarra-comum-do-sul-de-Portugal (Cicada barbara ssp. lusitanica), tem um “canto” intenso, estridente e ininterrupto (“shhhhhhhhhhhh” em vez do “tch-tch-tch” frequentemente associado às cigarras).

Cicada barbara ssp. lusitanica

Nestas paragens, os primeiros “cantos” começam usualmente a ouvir-se em meados de Junho, no fim do mês convertem-se num “wall of sound” de ruído branco omnidireccional, não dão tréguas ao longo de Julho e Agosto, começam a esmorecer em meados de Setembro e extinguem-se no final deste mês. Em 2023, a primeira cigarra fez-se ouvir a 15 de Maio e no dia 1 de Novembro ainda havia uma abencerragem a estridular furiosamente como se estivesse no pino do Verão.

Esta dilatação da estação do “canto” das cigarras para cinco meses e meio poderá ter sido uma aberração local e pontual e não tem valor científico, mas, juntamente com os outros “sintomas”, ajuda a compor a ideia de que o clima do planeta e a biosfera estão a sair dos eixos.

A via fiscal para a Virtude Carbónica

O substancial aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para os veículos anteriores a 2007 que chegou a estar previsto no Orçamento de Estado para 2024 e que impunha incrementos anuais que poderiam estender-se até 2034, tinha como justificação o fomento da “transição energética”. Entretanto, o Governo caiu e a medida também e, uma vez que a questão do IUC foi intensamente debatida ao longo das primeiras semanas de Outono, dir-se-ia que o assunto ficou esgotado. Porém, vale a pena reexaminar a tentativa gorada de aumento do IUC, uma vez que contém lições exemplares sobre a atitude da classe política no combate às alterações climáticas e aos problemas ambientais e até sobre a governação em geral.

● Alheamento

Há governantes autocráticos e governantes dialogantes, há governantes probos e governantes corruptos, há governantes tíbios e governantes destemidos, há governantes rigorosos e governantes displicentes, há governantes jactanciosos e governantes discretos, mas os governantes mais nocivos são os que não fazem ideia de como vivem os governados. Tal como Marie-Antoinette terá, segundo reza a lenda, reagido à notícia de que o povo clamava por não ter pão para comer sugerindo que comesse brioche, também o Governo português, perplexo por os portugueses insistirem, na sua arreigada obtusidade e tacanhez, em continuar a conduzir vetustos e anti-ecológicos automóveis com motor de combustão interna quando os stands regurgitam de reluzentes e impolutos automóveis eléctricos, decidiu indicar-lhes o caminho da Virtude Carbónica através de um incentivo fiscal negativo, taxando pesadamente a posse de carripanas anteriores a 2007.

Em Portugal, o salário bruto mensal médio ronda os 1400 euros, 50% dos trabalhadores têm salários brutos inferiores a 1050 euros e 20% dos trabalhadores auferem o salário mínimo nacional, que é de 760 euros (dados de 2023). Como será de esperar, é nos segmentos inferiores da distribuição de rendimentos que se concentra a maior parte dos automóveis anteriores a 2007, pela elementar razão de não terem meios para adquirir um carro novo (ou menos velho). É até muito provável que, quanto mais baixo for o escalão de rendimentos, mais velho seja o carro que se possui. No que respeita à mobilidade, a preocupação dos portugueses que auferem 760 euros por mês não é como arranjar dinheiro para comprar um carro novo ou o que fazer para salvar o planeta, é como pagar a manutenção do seu carro decrépito, cuja despesa anual pode facilmente exceder o valor comercial do veículo. E, por estranho que possa parecer a Fernando Medina, há muitos portugueses que nunca tiveram nem terão meios para comprar carros que não sejam de segunda mão e de gama baixa.

O Tesla Model Y, o modelo eléctrico mais vendido em Portugal (e na Europa) na primeira metade de 2023, tem um preço que começa nos 45.500 euros

Poderá contrapor-se que o direito a possuir automóvel não está consagrado na Constituição e algumas Marie-Antoinettes que crêem que toda a população do país vive nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e em meia dúzia de capitais de distrito (é aí que se decidem as eleições) poderão sugerir que quem não tem meios para comprar e sustentar um automóvel particular tem uma alternativa económica e ecológica: usar os transportes públicos. Porém, ainda há muitos portugueses (cada vez menos e cada vez mais velhos) que vivem fora das regiões acima mencionadas, em lugares onde a rede pública de transportes é inexistente ou é tão esparsa e episódica que é como se não existisse. E é neste Portugal “não-metropolitano” (e esvaziado de serviços essenciais, o que obriga a deslocações aos centros urbanos para tratar dos mais elementares assuntos) que é maior a proporção de pessoas com baixos rendimentos.

Esta realidade e estas objecções são tão evidentes que até é embaraçoso ocupar estas linhas a explaná-las. E, todavia, 1) houve robustos talentos que congeminaram a medida do aumento do IUC, 2) outros robustos talentos estabeleceram o calendário e os procedimentos para a concretizar e calcularam as receitas a serem geradas, e 3) a medida foi incluída na proposta de lei do Orçamento levada a Conselho de Ministros e mereceu a aprovação dos robustos talentos que o compõem, sem que, em todo o processo, ocorresse a alguém que ela era estulta, iníqua e contraproducente.

A verdade é que a eleição dos governantes pelos cidadãos não impede que, posicionem-se os eleitos mais à esquerda ou mais à direita, a governação seja (salvo raras excepções) exercida por uma classe de mandarins, que, nas ocasiões em que sai dos gabinetes, fá-lo em automóveis de topo de gama com motorista, devidamente climatizados e insonorizados, e rodeados de assessores e seguranças que asseguram que a realidade será mantida a distância segura.

Ao rotular (puerilmente) o Orçamento de Estado para 2024 como “pipi” e “bétinho”, Luís Montenegro acertou inadvertidamente no alvo: o OE 2024 é “bétinho” no sentido em que foi concebido por “bétinhos” que vivem numa bolha de privilégios e mordomias e são incapazes de perceber que a vida dos outros portugueses é feita de contextos, aspirações, constrangimentos e preocupações radicalmente diferentes das suas.

● Demagogia

Quando a oposição, os comentadores nos media e a opinião pública apontaram a “insensibilidade social” do aumento do IUC, ministros e deputados do PS defenderam-na de forma ferrenha. A 17 de Outubro, no debate quinzenal no parlamento, quando interpelado sobre o assunto pelo líder da Iniciativa Liberal, António Costa acusou este de estar a “fazer escândalo” quando os 25 euros por ano de aumento de IUC serão acompanhados por uma redução de 874 euros no IRS (para um casal com rendimento mensal de 1500 euros) e rematou: “A minha escolha é simples, quero baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho e dos pensionistas, quero maior justiça social. A oposição tem de decidir se a emergência climática é todos os dias ou não”. Quando, dois dias depois, Fernando Medina foi atingido com tinta por uma activista ambiental quando falava numa aula aberta na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aliviou a tensão com um dito (pretensamente) espirituoso: “Pelo menos sei que tenho uma apoiante para subir o IUC”. Em síntese: os opositores do aumento do IUC são inimigos dos ursos polares, dos golfinhos, dos reformados, dos adolescentes angustiados e das crianças por nascer.

Ministro das Finanças alvejado com tinta numa aula aberta na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Outubro de 2023

Nos números esgrimidos pelo Governo e pelo PS ficou de fora um “detalhe”: os escalões de rendimentos mais baixos, que não têm meios para comprar carros novos e que, logo, mais iriam sofrer com o aumento do IUC, estão, maioritariamente, isentos de IRS, pelo que não iriam beneficiar da anunciada redução deste imposto.

● Falácia

A argumentação em prol do aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 como forma de incentivar a troca de velharias a gasolina e gasóleo por veículos eléctricos e, deste modo, combater a “emergência climática” e assegurar um “futuro sustentável”, assenta em pressupostos tecnológicos, ambientais, económicos e comportamentais errados, nomeadamente o de que 1) a pegada ecológica associada a um automóvel eléctrico é sempre inferior à de um automóvel com motor de combustão interna e o de que 2) o automóvel que se possui conta mais para a pegada ecológica do que o uso que se lhe dá. Essas falácias foram desmontadas nos capítulos “O mito da electricidade ‘limpa’”, “O lado cinzento da ‘electricidade verde’”, “Um carro tem pegada ecológica antes de sair do stand” e “O custo ambiental (e geopolítico) das baterias”, no artigo Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica), pelo que não irão repetir-se aqui os argumentos.

● Incongruência

O Estado português tem uma sinistra inclinação para impor aos cidadãos comportamentos que ele próprio não adopta. O Estado que exerce pressão fiscal para que os particulares escolham soluções de mobilidade mais “verdes” é o mesmo que:

1) Entre 1995 e 2018, desmantelou 460 km de linhas de caminho-de-ferro, deixou fora de uso 30% dos 3622 km de linhas remanescentes e encerrou uma centena de estações, ao mesmo tempo que construiu 2378 km de auto-estradas e vias rápidas (de acordo com um estudo de 2023 pelo Wuppertal Institut e pelo T3 Transportation Think Tank);

2) No mesmo período, despendeu 7650 milhões de euros na ferrovia e 23.400 milhões de euros no sistema rodoviário;

3) Há décadas, debate infrutiferamente se o país necessita de linhas de alta velocidade e, em caso afirmativo, qual deverá ser o seu traçado e qual a bitola (ibérica ou europeia).

E se, nos anos mais recentes, o Governo de António Costa começou, de súbito, a exprimir publicamente uma paixão assolapada pela ferrovia, a verdade é que as verbas investidas no sector não têm tido correspondência na qualidade do serviço prestado: 1) as obras de modernização e melhoramento das linhas (que, frequentemente, obrigam ao encerramento da linha ou condicionam o seu funcionamento) arrastam-se durante anos e quando são concluídas, muito depois do previsto e com gastos bem superiores ao orçamentado, resultam em tempos de percurso pouco melhores do que os registados antes das obras; 2) sucedem-se as supressões de comboios, por avaria ou falta de material circulante, muitas vezes sem que os utentes sejam avisados ou lhes seja dada qualquer explicação; e 3) quando não há problemas na infra-estrutura e no material circulante, são as frequentes greves dos trabalhadores, habilmente fragmentadas no tempo e segundo diferentes categorias profissionais, de forma a infligir o máximo dano possível, a levar o cidadão que precisa de se deslocar a colocar de lado o comboio como hipótese. Não serve de consolo que o resto da Europa tenha revelado similar favorecimento da rodovia com prejuízo da ferrovia – somados todos os países, a primeira ganhou 30.000 km e a segunda perdeu 13.700 km (e 2580 estações).

No que respeita aos transportes públicos rodoviários urbanos, a actuação do Estado é também contrária ao que prega: não só as frotas de autocarros recorrem, em esmagadora maioria, ao motor de combustão interna, como as aquisições de novo material quase não contemplam a opção eléctrica (ver capítulo “Paradoxos nos transportes públicos” em Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação).

● Hipocrisia

A queda do Governo, a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições levaram o PS a fazer uma pirueta: o grupo parlamentar apresentou de imediato uma proposta para anular o aumento do IUC do Orçamento de Estado 2024, com a justificação de que “o veículo ligeiro é em muitos casos ainda a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade. Nestes casos, em que o carro é uma absoluta necessidade, acresce o facto de muitos cidadãos não terem meios financeiros para a substituição por um veículo mais recente. Assim considera-se importante, por uma questão de justiça social e protecção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica, rectificar a proposta de OE neste sentido” – ou seja, precisamente os mesmos argumentos que tinham sido usados por quem se opusera à medida nas semanas anteriores e que o PS rebatera energicamente.

Numa tentativa de salvar a face, Fernando Medina explicou assim o recuo: “Percebo as razões. Quando nós apresentámos a proposta estávamos a apresentar uma proposta de um Governo de maioria absoluta que se manteria até ao final da legislatura. A partir do momento em que vai haver eleições, em que há opiniões distintas sobre a continuidade desta política, percebo a posição do grupo parlamentar”. Sim, percebe-se perfeitamente que, com eleições a poucos meses de distância, seria imprudente insistir numa medida contra a qual corria um abaixo-assinado que reunira mais de 400.000 assinaturas em poucos dias. A emergência climática é todos os dias, excepto quando há eleições no horizonte.

Os objectivos assumidos pela União Europeia de cortar as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 e de atingir a neutralidade carbónica em 2050 seriam uma tarefa hercúlea, mesmo que os políticos europeus fossem da mais alta craveira. Mas quando a política é conduzida por pessoas alheadas da realidade, assenta em falácias, é regida pela demagogia e pela hipocrisia e muda de rumo consoante o calendário eleitoral, a probabilidade de tal desiderato ser alcançado é quase nulo. Basta olhar para os antecedentes: a União Europeia está comprometida com a luta pela descarbonização pelo menos desde 1997, quando assinou o Protocolo de Kyōto, e, todavia, entre 1995 e 2019 as emissões de gases com efeito de estufa pelo sector dos transportes na Europa aumentaram 15%.

O BMW i4, o 4.º modelo eléctrico mais vendido em Portugal na primeira metade de 2023, tem um preço que começa nos 61.000 euros e vai até aos 92.000 euros

“Assim, é fácil mudar”

Talvez a ideia de usar o IUC para estimular os portugueses a trocar o seu carro de combustão interna velho por um carro eléctrico novo tenha ocorrido a Fernando Medina ao deparar-se com um anúncio, posto a correr nos media em Setembro passado, à nova versão do Volkswagen ID.3, cujo slogan é “Assim, é fácil mudar” e que proclama que o dito veículo “tem ainda mais autonomia, conforto e tecnologia”, como se o que inibisse os automobilistas de abraçar a mobilidade eléctrica fosse a falta de “autonomia, conforto e tecnologia” dos modelos eléctricos disponíveis no mercado e não a falta de dinheiro no seu bolso.

Mudar para um ID.3 será fácil para quem possa desfazer-se facilmente de 42.000 euros (versão Pro) ou 48.000 euros (versão Pro S). Deve realçar-se que o ID.3 está longe de ser um carro de luxo, já que a oferta de modelos eléctricos disponíveis no mercado português começa no Dacia Spring (20.000 euros), no Renault Twingo (27.000 euros), no Fiat 500 (29.000 euros) e no BYD Dolphin (30.000 euros) e tem como modelos de gama média-baixa o Opel Corsa-e (35.000 euros) e o Peugeot 208-e (36.000 euros). Os rivais do ID.3 são o Nissan Leaf (37.000-42.000 euros), o Renault Mégane E-Tech (39.000-45.000 euros), o Citroën ë-C4 (39.000 euros), o Tesla Model 3 (40.000 euros), o Opel Mokka (41.000 euros), o Tesla Model Y (45.500 euros) ou o Kia Niro EV (48.000 euros), constituindo aquilo a que podemos chamar a gama média eléctrica, que está, obviamente, fora do alcance do português de rendimentos médios. Mas é no segmento de preços acima dos 50.000 euros que se concentra a maior oferta de modelos eléctricos e o mesmo se passa nos outros mercados europeus, confirmando a tendência apontada há um ano nos artigos Tesla, Rivian, Lucid: Serão estas marcas o futuro da mobilidade eléctrica? e Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica e no capítulo “A mobilidade eléctrica vai pela estrada certa?” do artigo Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação.

O Renault Mégane E-Tech, o 5.º modelo eléctrico mais vendido em Portugal na primeira metade de 2023, tem um preço que começa nos 39.000 euros e vai até aos 45.000 euros

Os construtores automóveis já perceberam que 1) as classes média-baixa e média estão a perder poder de compra, estrebucham sob o peso dos custos crescentes com a habitação e estão a deixar de conseguir comprar automóveis novos; 2) os automóveis de gama baixa oferecem ao construtores margens de lucro reduzidas; e 3) a crescente disparidade na distribuição de rendimentos está a beneficiar as classes média-alta e alta e a estimular o seu apetite por mais performance, conforto, tecnologia e estilo. E, assim, concluíram que é nos carros acima dos 40.000-50.000 euros que há dinheiro a ganhar e, logo, é nestes modelos que investem e é nestes modelos que, cada vez mais, se concentram as secções de “lifestyle” nos jornais e revistas – os mesmos jornais e revistas que dão ampla cobertura à crise climática e ambiental e dispensam conselhos paternalistas sobre como poupar água e adoptar uma alimentação “mais amiga do planeta”.

Mas mesmo quem se proponha, por opção ou por não ter meios financeiros para mais, adquirir um automóvel novo com motor de combustão interna de gama baixa ou média-baixa será confrontado – diz-nos um estudo da T&E (Transport & Environment) – com uma subida de 41%, entre 2019 e 2023, no preço médio dos modelos dos cinco maiores fabricantes europeus – os grupos Volkswagen (VW, Audi, Porsche, Škoda, Seat, etc.), Stellantis (Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Bentley, etc.), BMW (BMW, Mini, Rolls-Royce), Mercedes-Benz (Mercedes, Smart, Aston Martin) e Renault (Renault, Dacia) – um incremento que está muito acima da taxa média de inflação.

Ao mesmo tempo, os construtores europeus, que tinham vindo a opor-se à Euro 7, uma nova norma, mais restritiva, de emissões automóveis proposta em 2022 pela Comissão Europeia, alegando que 1) os benefícios para o ambiente seriam negligenciáveis, 2) os custos para os fabricantes seriam elevados e 3) o investimento na redução das emissões dos motores de combustão interna desviaria recursos preciosos do objectivo da transição para a mobilidade eléctrica, conseguiram que a versão aprovada mantivesse, basicamente, os limites e condições da norma em vigor, a Euro 6, uma decisão em que pesou a pressão adicional exercida pelos governos de França, Itália, República Checa, Polónia, Hungria, Eslováquia, Hungria e Bulgária.

Os cinco grupos de fabricantes europeus que se queixavam de que os custos decorrentes da norma Euro 7 (na versão original) seriam incomportáveis, parecem não ter qualquer dificuldade em transferir custos para o consumidor (como se depreende do aumento de preços de 41%) e, de acordo com o estudo da T&E, “os seus lucros em 2022 (64.000 milhões de euros), foram mais do dobro do registado em 2019 (28.000 milhões de euros), ainda que tenham vendido 25% menos unidades”. Parte destes lucros foram entregues aos accionistas (19.700 milhões de euros) e serviram para recompensar os seus próprios CEOs, cuja remuneração cresceu em média 50% desde 2019 (o campeão é o português Carlos Tavares, da Stellantis, que passou a ganhar 14.9 milhões de euros/ano, um aumento de 96% face a 2019).

O suave milagre de duplicar lucros vendendo 25% menos unidades é, provavelmente, o resultado da deslocação do centro de gravidade do mercado automóvel para as gamas média-alta e alta, onde as margens de lucro são maiores. Mas é imprescindível sublinhar que o facto de os automóveis estarem, genericamente, a ficar mais caros resulta também de virem equipados, mesmo nas versões de série das gamas baixas, com cada mais gadgets e mordomias (para lá dos “extras” e “personalizações” que podem ser acrescentados consoante o capricho e a bolsa do comprador) e que esta tendência responde ao apetite crescente dos clientes por gadgets e mordomias. Resulta daqui que, nos modelos recentes, 40% do preço e parte substancial do consumo de matérias-primas e da pegada ecológica associada ao processo de fabrico correspondem a parafernália electrónica que é supérflua para a função básica de um automóvel – deslocar-se do ponto A para o ponto B (ver capítulo “Conforto a bordo” em Promessas, ilusões e falácias da mobilidade eléctrica).

Sombras sobre o radioso futuro eléctrico

Apesar de muitos governantes e opinadores falarem dos veículos eléctricos como se fossem indubitavelmente o futuro da mobilidade, as perspectivas são bem mais nebulosas. A Toyota, cuja produção anual de 10 milhões de veículos faz dela o maior fabricante mundial, só muito recentemente lançou no mercado os primeiros modelos 100% eléctricos e continua a mostrar relutância em apostar nesta opção. Na COP26, demarcou-se do compromisso dos principais fabricantes de produzir somente veículos eléctricos a partir de 2040 e tem investido no aperfeiçoamento dos veículos híbridos e na exploração da tecnologia de célula de combustível, que recorre a hidrogénio.

Toyota Mirai: O primeiro automóvel movido a hidrogénio a ser produzido em massa

As reservas expressas pela Toyota são razoáveis: por um lado, não é certo que, se houvesse uma adesão em massa ao automóvel eléctrico, a produção de electricidade fosse capaz de corresponder ao aumento de procura e muito menos que as novas necessidades pudessem ser asseguradas por fontes renováveis (nunca é demais sublinhar que electrificar os consumos finais mas ter de queimar combustíveis fósseis para gerar a electricidade que supre esses consumos não resolve nada em termos de “descarbonização”). Por outro lado, a Toyota reconhece que a maior parte dos seus actuais clientes de automóveis “convencionais” não tem recursos financeiros para adquirir automóveis eléctricos de gama equivalente – nem hoje, nem em 2035 nem em 2050.

A Honda, o 8.º maior fabricante mundial, partilha as apreensões da Toyota e em Outubro de 2023 anunciou o fim de uma parceria de 5000 milhões de dólares com a General Motors para a produção de veículos eléctricos acessíveis, talvez por ter concluído que “veículo eléctrico acessível” é, pelo menos nas condições presentes, um oxímoro.

Até agora, a China tem estado praticamente isolada na comercialização de veículos eléctricos de gama baixa: estes representam uma parte apreciável dos 6 milhões de unidades do parque automóvel eléctrico da China (o maior do mundo) e começaram a surgir em força no mercado europeu em 2022-23, e com preços tão sedutores que há quem desconfie que sejam inferiores aos custos de produção. A suspeita da prática de dumping levou a Comissão Europeia a lançar uma investigação sobre a possibilidade de a competição no mercado europeu de veículos eléctricos estar a ser distorcida por subsídios ilícitos do Estado chinês aos seus fabricantes.

Na verdade, já há algum tempo que se multiplicam os indícios de que o fulgurante desenvolvimento da mobilidade eléctrica na China resulta de um colossal investimento voluntarista do Estado, que não parece ter sustentabilidade económica e, nalguns casos, é ambientalmente contraproducente. A vaga de “electrificação” começou em 2011 com as bicicletas partilhadas, que, graças aos incentivos e subsídios governamentais, se multiplicaram rapidamente, atingindo os 27 milhões por volta de 2018; por esta altura, o artificialismo e a irracionalidade do plano já eram evidentes e o sistema entrou em colapso, levando à falência da maior parte dos operadores e à proliferação de cemitérios de bicicletas eléctricas – outras foram simplesmente abandonadas na berma das estradas ou atiradas a rios.

[Maravilhas da economia planificada parte 1: Cemitérios de bicicletas eléctricas na China:]

Algo de similar ocorreu poucos anos depois com os veículos eléctricos partilhados: uma vez que, apesar dos velozes progressos no PIB per capita, o poder de compra de muitos chineses não era suficiente para adquirir um automóvel eléctrico, mesmo de gama baixa, a primeira vaga de electrificação em massa assentou nas empresas de partilha de veículos. Esta procura estimulou os fabricantes a produzir milhões de veículos baratos e com autonomia limitada (e com deficiente controlo de qualidade), que se tornaram obsoletos ou pouco apetecíveis à medida que iam surgindo modelos mais sofisticados e com maior autonomia e o poder de compra médio dos chineses foi subindo.

O resultado foi a falência da maior parte das empresas de partilha de carros, a queda do número de fabricantes de automóveis chineses de cinco centenas, em 2019, para uma centena, em 2023, e o alastramento de parques improvisados cheios de automóveis eléctricos que tinham pertencido às frotas dos operadores falidos e que, embora estejam ainda relativamente novos, não cativam os compradores do mercado de segunda mão – sim, a China é, formalmente, um regime comunista, mas é a lógica consumista que determina as decisões dos seus consumidores e, embora uma geração atrás os chineses ainda andassem de bicicleta a pedal ou de scooter, hoje não querem saber de carros fora de moda, eléctricos ou não.

[Maravilhas da economia planificada parte 2: Cemitérios de veículos eléctricos na China:]

Na pátria do capitalismo de consumo, os EUA, embora Governo, empresas e consumidores afirmem crer que o futuro será eléctrico, o ritmo de aquisição de automóveis eléctricos não está a acompanhar estas expectativas:

1) A percentagem de consumidores que declarou a intenção de adquirir um carro eléctrico caiu de 86% em 2021 para 67% em 2023;

2) Em Agosto de 2023, o tempo médio que um automóvel eléctrico passou num concessionário até ser comprado duplicou relativamente a Janeiro, ainda que os automóveis de combustão interna continuem a sair na mesma cadência de sempre;

3) As reservas de novos modelos eléctricos estão a ficar muito abaixo das expectativas, o que levou alguns fabricantes a redireccionar esforços e recursos para a produção dos homólogos híbridos dos modelos eléctricos.

O mercado americano de veículos eléctricos foi dominado em 2022 (como nos anos anteriores) pela Tesla, que tem quatro modelos nos cinco primeiros lugares do ranking; a hegemonia no top 5 é quebrada pelo Ford Mustang Mach-E (preço em Portugal a partir de 67.000 euros

A relutância do consumidor americano em fazer a transição para veículos 100% eléctricos tem várias razões:

1) Custo de aquisição mais elevado;

2) Rede de postos de carregamento ainda esparsa;

3) Coexistência de diferentes padrões de carregamento, nem sempre compatíveis;

4) “Range anxiety”, ou seja, o temor de que a bateria fique sem carga no meio de nenhures, uma ansiedade mais compreensível num país com a geografia física e humana dos EUA e a tradição americana de fazer longas viagens por estrada;

5) “Buyer’s remorse” (“remorso do comprador”, numa tradução literal), ou seja, a inquietação nascida da possibilidade de estar a comprar-se um modelo que rapidamente ficará obsoleto e perderá valor devido ao surgimento de novos modelos – uma probabilidade elevada numa área que tem passado por céleres progressos tecnológicos, por contraste com a dos motores de combustão interna, cuja tecnologia está estabilizada há muito.

Em resumo: quer na economia planificada chinesa, em que o Estado pode decidir qual será a opção de mobilidade no futuro e impô-la às empresas e aos consumidores, quer na economia de mercado ocidental, em que o Estado pode usar incentivos e penalizações para indicar a via pretendida mas a escolha final resulta do jogo da oferta e da procura entre empresas e consumidores, a transição do motor de combustão interna para o motor eléctrico parece estar a encontrar obstáculos e a processar-se a um ritmo mais lento do que o previsto pelos Governos e considerado desejável pelos especialistas em energia e clima.

O que irá mover os carros de amanhã?

Se a União Europeia aprovou a interdição de venda de novos veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035 e vários países ocidentais tomaram medidas similares, paira ainda a indefinição sobre o que impulsionará o carro do futuro: 1) electricidade, que, para já, parece ser a opção preferida, 2) hidrogénio (uma opção discutida no capítulo “Os ‘nossos’ arautos do ultraliberalismo” em Alterações climáticas, ideologia e sectarismo: O que está afinal em jogo em Sharm El Sheikh?), ou 3) combustíveis sintéticos (também designados por electrocombustíveis, e-combustíveis ou e-fuels), obtidos pela combinação de CO2 com hidrogénio, num processo alimentado a electricidade?

O debate entre partidários da electricidade, do hidrogénio ou dos e-combustíveis como energia do futuro no que respeita ao automóvel particular, ganhou, nos nossos dias, a forma de uma querela de tom clubista e pueril, mas muitas das vozes que peroram no espaço público em tom desenvolto sobre energia e mobilidade e muitos governantes que defendem convictamente uma ou outra solução despertaram para a questão energética e para a crise climática há menos de uma década (alguns apenas depois de Greta Thunberg ter começado a sua “greve climática”, em 2018), alheados do facto de tais assuntos serem alvo de estudo e debate há muito.

É o caso da opção por um sistema energético baseado no hidrogénio: há precisamente um século, já o polímato britânico J.B.S. Haldane, antevendo o esgotamento das reservas de carvão das Ilhas Britânicas, sugeria a construção de um sistema de aerogeradores cuja electricidade seria utilizada para hidrolisar a água e produzir hidrogénio, que serviria como combustível-base da estratégia energética nacional, sobretudo quando o vento fraquejasse. Porém, foi preciso esperar pelo século XXI para que a ideia da mobilidade a hidrogénio fosse concretizada e, ainda assim, de forma tímida, já que apenas dois grandes construtores automóveis comercializam modelos deste tipo: a Toyota, com o Mirai (surgido em 2014) e a Hyundai, com o Nexo (surgido em 2018).

Não é por acaso que a iniciativa partiu de marcas do Japão e da Coreia do Sul: nem um nem outro país possuem grandes rios ou reservas de combustíveis fósseis e o seu contexto político e geográfico (o Japão é um arquipélago e o único vizinho da Coreia do Sul é a Coreia do Norte) impede interconexões eléctricas com outros países, o que significa que a produção de energia eléctrica renovável, que é irregular por natureza, teria de ser complementada pelo hidrogénio, tal como sugerido por Haldane.

A mobilidade a hidrogénio está, portanto, muito atrasada face à mobilidade eléctrica: no final de 2022 existiam no mundo 800 estações de abastecimento de hidrogénio e o total acumulado de veículos movidos a hidrogénio ascendia a 70.000.

Hyundai Nexo

Os e-combustíveis estão num estádio ainda mais incipiente. As vantagens e limitações dos combustíveis sintéticos são similares às do hidrogénio: são uma forma de energia altamente concentrada e fácil de armazenar e transportar e poderão ter aplicação no transporte aéreo e marítimo, onde (por diferentes razões) a electricidade dificilmente será uma fonte de energia prática e comercialmente viável. Por outro lado, só serão “verdes” se forem produzidos a partir de electricidade “verde” e a sua competitividade face a outras formas de energia depende das perdas ao longo da cadeia de fabrico, distribuição e consumo. Não sabemos ainda quais serão as perdas, já que essas cadeias ainda não estão em operação em grande escala, mas as leis da termodinâmica garantem-nos que usar electricidade “verde” para produzir e-combustíveis (ou hidrogénio) que farão andar automóveis (através de um motor de combustão ou através de uma célula de combustível que irá gerar electricidade) será menos eficiente do que usar electricidade “verde” para recarregar automóveis eléctricos.

À partida, os e-combustíveis apresentam três vantagens sobre o hidrogénio: 1) poderão ser queimados em motores de combustão interna similares aos que já existem; 2) O seu armazenamento e distribuição é muito mais simples que o do hidrogénio (excepto para o e-metano) e 3) poderá recorrer à rede de abastecimento de combustíveis fósseis já existente, sendo suficiente a introdução de algumas alterações. No confronto com os automóveis eléctricos, os automóveis movidos a e-combustíveis terão, na fase de fabrico, menos requisitos em termos de cobre, cobalto, zinco, níquel, lítio e terras raras.

Não deverão confundir-se os combustíveis sintéticos com os biocombustíveis, obtidos a partir do óleo de colza ou do óleo de palma, ou até de microalgas, que são mais nefastos para o ambiente do que os combustíveis fósseis que se propõem substituir (ver capítulo “A parte de baixo do mundo” em As alterações climáticas e a conferência das Nações Unidas: O Grande Circo Carbónico e capítulo “Os recantos escuros da floresta” em Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação).

Reabastecimento de estação de abastecimento de hidrogénio, Mountain View, Califórnia

As diferentes opções para a mobilidade “verde” não são necessariamente exclusivas, mas dado o colossal investimento que é necessário para instalar uma rede global de postos de recarga/abastecimento de electricidade/hidrogénio, será mais sensato optar só por uma delas (como já foi mencionado, alguns e-combustíveis poderiam dispensar este investimento, bastando reconverter as estações de abastecimento convencionais hoje existentes).

A electricidade poderia ser solução para a “mobilidade sustentável” e, para já, é ela que reúne maior consenso pela parte de governos, construtores e consumidores, mas os modelos eléctricos que hoje dominam a oferta dos construtores não são nada “sustentáveis”. Se o carro-padrão do futuro for do “campeonato” do Tesla Model S, do BMW i5, do Audi A6 e do Mercedes EQE, é irrelevante que seja movido a electricidade, hidrogénio, e-combustíveis, gasolina, Pêra Manca ou óleo de gambuzino – será sempre ruinoso para o planeta.