Índice

Índice

Após uma série sobre a história e nomenclatura dos frutos e seus nomes…

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 1: Dos limões-pomposos às pêras-jacaré

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 2: Melões valencianos e pepinos-serpente

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 3: Maçãs de algodão e sicofantas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 4: Ratos vegetais e bagas peludas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 5: Cerejas-dos-lobos e maçãs-das-bruxas

…de uma série similar sobre legumes….

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 6: Abóboras-do-cambodja e narco-alfaces

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 7: Pêssegos-dos-lobos e maçãs-insanas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 8: Nabos-suecos e erva-dos-pardais

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 9: Maçãs-do-diabo e pêras-da-terra

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 10: Feijões-de-porco e ervilhas-quadradas

…e de outra sobre especiarias e ervas aromáticas…

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 11: Grãos-do-paraíso e bafo-de-dragão

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 12: Ninhos de fénix a as ilhas do Maluco

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 13: O misterioso malabathrum e a especiaria mais cara do mundo

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 14: Oito cornos e a maratona do Funchal

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 15: Ninfas assediadas e dragõezinhos mongóis

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 16: A essência da vulgaridade e o mosto ardente

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas

… eis o primeiro de dois textos sobre frutos secos, entendidos aqui no sentido de frutos que à partida têm baixo teor de água (como nozes e castanhas), não na de frutos carnudos que foram sujeitos a um processo de secagem (como acontece com figos e uvas). Alguns frutos secos já foram tratados em artigos anteriores, por razões de afinidade, como é o caso da amêndoa, que é parente do pêssego e do damasco (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 3: Maçãs de algodão e sicofantas).

Noz

Embora o termo “noz” abranja, no sentido lato, todos os frutos secos de casca muito rija que contêm apenas uma semente, quando é usado sem qualificativos designa o fruto da nogueira-comum (Juglans regia), o representante do género Juglans com maior relevo agrícola e alimentar – a nogueira-negra (Juglans nigra) tem alguma expressão nos EUA, enquanto a nogueira-branca (Juglans cinerea) tem aplicação quase exclusiva na indústria madeireira.

A noz: planta, fruto e sementes

A nogueira-comum tem uma vasta área de ocorrência natural nas zonas temperadas da Europa à China e não é possível apurar a sua origem precisa, embora haja quem a situe no Irão. A Ásia Menor (ou os Balcãs) terá representado em tempos o seu limite ocidental de distribuição, tendo-se disseminado depois pelo resto da Europa por ação humana.

O Quirguistão possui a maior extensão natural de nogueiras do mundo, a floresta de Arslanbob, situada entre os Montes Fergana e os Montes Chatkal e em que muitas árvores atingem mil anos de idade. Há quem sugira que, ao passar por Arslanbob no século IV a.C., os soldados de Alexandre o Grande terão colhido nozes que levaram para a Europa, onde seriam então desconhecidas.

A floresta natural de nogueiras de Arslanbob, no Quirguistão

As nozes fazem parte da alimentação humana há milhares de anos e há vestígios do seu cultivo na Mesopotâmia por volta de 2000 a.C. A Ásia Menor (actual Turquia) terá sido um dos principais centros de produção de noz na Antiguidade Clássica, o que explica que os romanos a designassem por “nux gallica”, referindo-se “gallica” não ao território usualmente identificado como Gália (correspondente, grosseiramente, à actual França) mas à Galácia (Galatía), o nome dado pelos gregos às regiões montanhosas do centro da Anatólia, por, na sequência da invasão celta dos Balcãs, em 279 a.C., aí se terem estabelecido tribos gaulesas (que acabaram por sofrer forte influência grega e passaram a ser designados pelos autores gregos como “hellenogalatai”).

A existência desta “Gália Oriental” parecerá desconcertante a quem crê que o mundo sempre foi um lugar muito arrumadinho, com cada povo a viver pacatamente no seu quintal desde tempos imemoriais, mas a verdade é que, por muito que isso custe aos nacionalistas, a história do mundo é um incessante torvelinho de migrações e miscigenações.

Uma vez que há muito mais gente a interessar-se por futebol do que por etimologia, vale a pena observar que o Galatasaray S.K., um dos três grandes clubes de futebol de Istambul e vencedor do campeonato turco por 23 vezes, deriva o seu nome do liceu homónimo situado na parte europeia da cidade, que, por sua vez, provém da cidadela de Galata, construída pelos genoveses na margem norte do Corno de Ouro para proteger a colónia que lhes foi concedida em 1267 pelo imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo. Ora, o local seria conhecido como Galata por, na invasão de 279 a.C., os gauleses aí terem acampado, antes de se instalarem no planalto da Anatólia.

A Torre de Galata, construída pelos genoveses na cidadela homónima em 1348

O latim “nux” deu origem a “noz”, ao espanhol “nuez”, ao italiano “noce”, ao francês “noix”, ao romeno “nuc”. O inglês “walnut” provém do inglês medieval “walhnutu”, de “walh” (estrangeiro) + “nutu” (noz), que distingue esta noz vinda dos territórios do Império Romano da “noz” indígena das Ilhas Britânicas, a avelã. As outras línguas germânicas seguem via similar: “walnoot” em holandês, “wallnuss” em alemão, “valnød” em dinamarquês, “valnøtt” em norueguês.

Natureza-morta com nozes, vela e rato, por Willem van Aelst, 1647

O nome científico da Juglans regia provém de “Jovis” (Júpiter) + “glans” (glande, noz), o que realça a excelência alimentar da sua noz face às outras, sendo esta superioridade reforçada pelo qualificativo “regia”, ou seja, “real” – que pode também ser uma alusão ao porte imponente da árvore, que atinge os 35 metros de altura.

Dada a sua disseminação e a antiguidade do seu uso, não é inesperado que os nomes comuns do fruto da Juglans regia apontem para as mais diversas geografias, por vezes gerando incongruências: em Inglaterra tanto é conhecida como “Persian walnut”, como por “English walnut”, e como “walnut” significa “noz estrangeira”, temos o paradoxo de a “walnut inglesa” ser estrangeira no seu próprio país. Já na América do Norte a designação “English walnut”, é mais compreensível, pois distingue a noz da nogueira europeia da noz da nogueira-negra, nativa do continente americano. A mesma intenção preside à designação corrente na América hispanófona – “nuez de Castilla” – e no Brasil – “noz inglesa” ou “noz persa”.

Em russo, a noz comum é “gretski orekh”, o que significa “noz grega”, o que há quem entenda que tal designação confirma a teoria de que foram os soldados de Alexandre o Grande a introduzir a noz na Europa. Os polacos chamam-lhe “orzech włoski”, ou seja, “noz italiana”, e os checos vão pelo mesmo caminho, com “ořešák vlašský”.

Natureza-morta com nozes e laranjas, por Luis Egidio Meléndez, 1772

Na China, a noz é conhecida como “hu tao”, talvez por os chineses a associarem a sua introdução aos bárbaros Hu, vindos de Ocidente, que se instalaram no noroeste da China nos séculos IV e V. A China é hoje o maior produtor de noz, representando metade da produção mundial, seguida pelos EUA (cuja produção inclui o contributo da nogueira-negra), o Irão, a Turquia, o México e a Ucrânia.

Avelã

Os frutos da avelaneira (Corylus avellana) fazem parte da dieta humana há pelo menos oito milénios, como comprovam sítios arqueológicos nas Ilhas Britânicas, Escandinávia e Alemanha. A árvore ocorre naturalmente nas regiões temperadas da Europa e Ásia Ocidental e não se sabe nem onde nem quando terá começado o seu cultivo.

Um desses locais poderá ter sido a Ásia Menor, mencionada em fontes gregas do século I a.C. como fonte de importação de avelãs. Uma das principais zonas de produção de avelã no tempo do Império Romano terá sido a Campânia, mais precisamente em torno das cidades de Abella e Abellinum, hoje Avella e Avellino, na província de Avellino, que continua a orgulhar-se das suas avelãs.

Avelã: planta, fruto e sementes

É nestes topónimos que têm origem o português “avelã”, o espanhol “avellana” e o francês “aveline”, através do latim “nux abellana” (noz de Avellino), ainda que os romanos lhe chamassem também “corylus”, palavra que foi apropriada para o nome científico da avelaneira. O topónimo Avellino é igualmente a origem do nome próprio Avelino, bem como do nome próprio feminino inglês Evelyn. E, como saberão os fãs de séries televisivas, é também a região de origem do avô paterno da personagem Tony Soprano.

Apesar dos pergaminhos de Avellino, em Itália a avelã é hoje conhecida como “nocciola” (do latim “nuceola”, diminutivo de noz), o que tem equivalente na designação francesa “noisette” – embora o francês tenha começado por designar a avelã por “coldre” e “couldre” (a partir do latim “corylus”) e só em 1530 tenha surgido “noisette”.

As línguas germânicas tomam outro caminho: a designação da avelã em proto-germânico “hasalasz” ramificou-se no inglês “hazelnut”, no holandês “hazelnoot”, no alemão “haselnuss”, no dinamarquês “hasselnød” e no norueguês e sueco “hassel”; do alemão “haselnuss” provém, embora não pareça, o romeno “alun”.

Em inglês usa-se também “cob nut” “ou “filbert”, de forma pouco consistente, umas vezes para designar as avelãs produzidas por outra espécie, a Corylus maxima, outras para designar certas variedades de Corylus avellana e outras ainda como mero sinónimo de “hazelnut”. “Filbert” provém, do francês medieval “noix de filbert”, por as avelãs ficarem maduras por alturas do Dia de São Filiberto de Jumièges, a 20 de Agosto (eis um santo que tem merecido escassa atenção dos devotos, até mesmo dos que apreciam avelãs).

Natureza-morta com avelãs e frutos, por Johann Laurentz Jensen, c.1835

O maior produtor de avelã é a Turquia, que detém 2/3 do total mundial, seguida por Itália, com 13%; a uma boa distância seguem-se Azerbaijão, EUA, China e Geórgia.

A avelã é frequente na culinária tradicional da Turquia e Geórgia e é a base de dois doces italianos de fama planetária: o creme para barrar Nutella, de que se vendem por ano 360.000 toneladas, e o praline Ferrero Rocher, de que se vendem anualmente 3.600 milhões de exemplares. Pertencem ambos à firma Ferrero, com sede em Alba (Piemonte), outra cidade italiana reputada pela produção de avelãs. O nome “Rocher” com que Michele Ferrero baptizou, em 1982, a sua criação, faz referência no rochedo em cuja base se encontra a gruta do santuário de Lourdes – o Rocher de Massabieille. Espera-se que esta informação não surpreenda um anti-clerical a meio do processo de deglutição de um Rocher.

Castanha

O termo “castanha” abrange o fruto de nove espécies do género Castanea, sendo a mais relevante na Europa o castanheiro-europeu (C. sativa), que é originário do sul do Cáucaso. Há cerca de 4000 anos, difundiu-se pela Anatólia, Grécia e sul dos Balcãs, e, depois, pela Europa mediterrânica, onde se tornou num importante recurso alimentar nas zonas cuja topografia acidentada inviabilizava o cultivo dos cereais – ao contrário das nozes e avelãs, ricas em gorduras, na castanha dominam os hidratos de carbono, o que a torna apta a substituir os cereais na dieta.

Em muitas aldeias, a castanha era o principal sustento durante os meses de Inverno.

A castanha era conhecida de gregos e romanos e adquiriu maior popularidade durante a Idade Média, nas zonas pobres e montanhosas do sul da Europa: era consumida crua, seca ou sob a forma de farinha, sendo esta usada para confeccionar pão (que ainda hoje surge nas tradições culinárias dos Balcãs, Itália, Sardenha, Sicília e Córsega) e, em muitas aldeias, era o principal sustento durante os meses de Inverno.

Natureza-morta com castanhas, avelãs, nozes e frutos, por Georg Flegel (1566-1638)

Em França, na região de Cévennes, a castanha era também consumida sob a forma de sopa, conhecida como bajana, numa alusão à estância termal de luxo de Baiae, na Campânia, onde a elite romana fazia “curas detox”, para compensar os acessos de glutonice, e, por uns tempos, se alimentava de comidas rústicas e saudáveis. Na Córsega, cujas regiões planas, junto ao litoral, estavam infestadas de malária, obrigando a população a fixar-se no interior montanhoso, o castanheiro foi ganhando crescente importância e no século XVIII já tinha tomado praticamente o lugar dos cereais e tornara-se no mais importante elemento da dieta da ilha, com a pulenta, à base de farinha de castanha, a substituir a tradicional polenta italiana, à base de farinhas de cereais (“polenta” provém do latim “pollen” = farinha fina, a partir de “pulvis” = pó).

O cultivo do castanheiro entrou em declínio com a introdução na Europa da batata, vinda do Novo Mundo (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 9: Maçãs-do-diabo e pêras-da-terra), que, após uma reacção inicial de desconfiança, tomou o lugar da castanha e dos cereais como base da alimentação dos estratos sociais mais baixos.

Na China os registos do consumo do fruto do castanheiro-chinês (Castanea molissima) datam da dinastia Han (1046-256 a.C.) e os índios americanos produziam farinha a partir dos frutos do castanheiro-americano (Castanea dentata).

O grande porte do castanheiro-americano – que atinge os 30 metros de altura – dificulta a colheita da castanha, pelo que, na década de 1890, os EUA importaram castanheiros-chineses e castanheiros-japoneses (Castanea crenata), de porte mais modesto. Porém, com estes veio um fungo, o Cryphonectria parasitica, ao qual os castanheiros asiáticos tinham desenvolvido resistência, ao fim de milénios de co-evolução, mas contra o qual a espécie americana não tinha defesas: na primeira metade do século XX o fungo matou 3 a 4 mil milhões de castanheiros-americanos, deixando a espécie à beira da extinção.

Colheita dos frutos do castanheiro-americano, numa gravura de Winsley Homer, 1870

“Castanha” provém do latim “castanea”, que, por sua vez, vem do nome grego do fruto, “kastanéā”, talvez por associação com a cidade de Kastanon, na Tessália, reputada pelas suas castanhas. O espanhol “castaña”, o italiano “castagna”, o francês “châtaigne”, o basco “gaztaina”, o alemão “kastanien”, o dinamarquês “kastanje”, o polaco “kasztan”, o letão “kastana”, o romeno “castan” e o albanês “gështenja” provêm da mesma raiz e o mesmo se passa com o inglês “chestnut” (através do francês medieval “chastaigne”).

Castanheiros em Osny, por Camille Pissarro, 1873

Algumas línguas, como o polaco e o romeno, fazem questão de realçar que se trata da “castanha comestível”, para a distinguir da falsa-castanha ou castanha-das-índias, o fruto de uma trintena de espécies do género Aeschulus, largamente distribuído pelas zonas temperadas da América do Norte e Eurásia e cujo representante mais corrente é a Aeschulus hippocastanum, originária dos Balcãs (a designação “castanha-das-índias” é, pois, um desnorte do ponto de vista geográfico). Os ingleses, que também realçam a comestibilidade da Castanea sativa apondo o adjectivo “sweet” a “chestnut”, chamam à castanha-das-índias “horse chestnut”, com “horse” a sugerir algo áspero e grosseiro, e não que o fruto seja utilizado na alimentação de cavalos, pois é venenoso, para cavalos e homens (só se torna comestível após um laborioso processamento). Por esta razão, o género Aeschulus é cultivado apenas para fins ornamentais.

“Castanhas” de Aeschulus hippocastanum

O francês usa o termo “marron” para designar as cultivares de castanhas com grandes dimensões e em que cada fruto só contém uma semente (embora nalgumas regiões “marron” seja sinónimo de “châtaigne”). A palavra provém do italiano “marrone” e tem possivelmente origem no radical pré-romano “mar-”, com significado de pedra ou calhau. “Marron” passou, no século XVIII, a designar também a cor castanha, por afinidade com a cor do fruto, e difundiu-se noutras línguas, como o português do Brasil “marrom”, o espanhol “marrón”, o catalão “marró” e o romeno “maro”. O adjectivo português “castanho”, com referência à cor, decorre também da cor das castanhas.

O vendedor de castanhas, por Henri Jules Jean Geoffroy, 1881

O maior produtor de castanhas é a China, que representa 85% do total mundial, seguida por Turquia, Itália, Coreia do Sul, Bolívia, Grécia, Japão, Portugal, Coreia do Norte e Espanha.

Castanha-do-brasil

O qualificativo “excelsa” no nome científico do castanheiro-do-brasil, Bertholletia excelsa, justifica-se plenamente, pois esta árvore pode atingir os 50-60 metros de altura, o que faz dela um gigante mesmo para os padrões da floresta amazónica, que é o seu habitat natural. A planta não pode ser cultivada fora deste ecossistema, pois a sua polinização está estritamente dependente ou abelhas-das-orquídeas, da tribo Euglossini, que engloba cinco géneros; só estas abelhas combinam a robustez necessária para conseguir “abrir” a flor e trombas suficientemente longas para penetrar nas suas partes mais “íntimas”.

Polinização da Bertholletia excelsa

A disseminação das sementes é também um “trabalho especializado”: é realizada pela cutia (termo que designa várias espécies de roedor do género Dasyprocta), um parente menos rechonchudo dos porquinhos-da-índia. O seu nome provém do tupi ou do guarani e é também grafado como “agutí” (o que dá origem ao seu nome espanhol) ou “agouti” (é assim que os Dasyprocta são designados em inglês).

Cutia

As sementes da castanha-do-brasil vêm “embaladas” num invólucro esférico de paredes muito duras e espessas, semelhante a um coco e com um peso que pode ultrapassar 2 quilogramas. A “embalagem” está provida de um dispositivo de “abertura fácil”: um orifício que dá às cutias um ponto de partida para começar a roer a casca. Uma vez chegadas às sementes (12 a 14 por “pacote”), as cutias comem umas e enterram outras nas suas “despensas” – e, entretanto, algumas germinam antes de as cutias as comerem.

A castanha-do-brasil fazia parte da dieta dos ameríndios e os primeiros europeus a deparar-se com elas foram os portugueses e espanhóis – mas quem revelou esta castanha à Europa foram os holandeses, em 1633.

Em português é também designada por “castanha-do-pará”, por “Pará”, que hoje designa um estado brasileiro, ter em tempos abrangido toda a bacia amazónica, e por “tururi”, designação da castanha em tupi. As designações nas línguas europeias são muito similares e reportam-se ao Brasil ou ao Pará: “castaña del Brasil” em espanhol (também “avellana del Brasil” e “nuez amazónica”), “noce del Brasile” em italiano, “noix du Brésil” em francês, “Brazil nut” em inglês, “paranussbaum” em alemão, “paranød” em dinamarquês, ou “Brazilskij orekh” em russo.

Dadas as limitações ecológicas acima apontadas, o cultivo “industrial” da castanha-do-brasil não é viável e a produção está limitada à colheita das árvores que crescem espontaneamente na bacia amazónica. O abate da Bertholletia excelsa é formalmente proibido, mas a produção de castanha-do-brasil requer um ecossistema saudável e como, na parte brasileira da Amazónia, tem havido significativa degradação ambiental (que o governo de Jair Bolsonaro e os seus aliados do “agro-negócio” prometem intensificar), a produção da castanha no país que lhe dá nome caiu verticalmente: o estatuto de maior produtor mundial é agora da Bolívia, com 75% do total mundial, seguida pelo Peru, com 23% do total, ficando-se o Brasil por 2%. O maior consumidor mundial é o Reino Unido.

Castanha-de-caju

O cajueiro (Anacardium occidentale) terá sido “domesticado” no que é hoje o estado de Maranhão, no nordeste do Brasil, tendo-se expandido, a partir de 900-400 a.C., ao nordeste da América do Sul e à América Central.

O cajueiro produz um pseudo-fruto (um pedicelo dilatado) de apreciável dimensão e cor amarela, laranja ou vermelha, carnudo, sumarento e de gosto adstringente, em cuja parte inferior está acoplado o verdadeiro fruto, uma semente em forma de rim, conhecida como caju ou castanha-de-caju. O fruto é comestível, mas não agrada a todos os palatos; já a semente é universalmente apreciada, embora seja imprescindível remover a sua dupla casca, que é muito dura e contém ácido anacárdico, que é tóxico e corrosivo.

Pseudo-fruto e castanha do cajueiro

Os portugueses foram os primeiros europeus a deparar-se com o caju e por volta de 1560 introduziram-no nas suas possessões na Índia – a árvore adaptou-se bem ao Sudeste Asiático e a castanha-de-caju foi assimilada pelas culinárias locais, nomeadamente pela goesa. Posteriormente foi também introduzida em África com sucesso.

O pseudo-fruto pode ser consumido fresco – mas é preciso comê-lo rapidamente, pois começa a fermentar algumas horas depois de separado da castanha –, seco, de compota, sob a forma de sumo ou como bebida fermentada.

Colheita do caju, segundo gravura de 1558, por André Thevet, que foi o primeiro a descrever e ilustrar a espécie

O português “caju”, a partir do tupi “acajú”, deu origem à designação da castanha na maioria das línguas: “castaña de cajú” em espanhol, “acagiù” em italiano, “noix de cajou” em francês, “cashew nut” em inglês, “cashewnoot” em holandês, “kesu” em húngaro, “kaju” em turco e um longo etc. O facto de o pseudo-fruto ter a forma de um coração levou a que Carl von Linné lhe desse o nome científico de “Anacardium”, designação que está presente no espanhol “anacardo”, no italiano “anacardio” e no francês “anacarde”.

É também conhecido em espanhol por “marañón” e em italiano por “maragnone”, por o Maranhão ser o seu centro de irradiação. Na Letónia é conhecido como “Indijas rieksti”, ou seja, “castanha da Índia”, o que propicia muitas confusões.

Como acontece com outras espécies nativas da América Central e do Sul, os maiores produtores estão hoje na Ásia, com três países no top 4 – o Vietnam em 1.º lugar , a Índia em 2.º e as Filipinas em 4.º; em 3.º surge a Costa do Marfim.

Noz-pecã

A noz-pecã, um dos produtos vegetais com mais elevado teor de gordura, provém da Carya illinoinensis, árvore da família das nogueiras (junglandáceas), nativa do norte do México e do sul dos EUA (mas não do estado de Illinois, referido no seu nome científico, que fica bem mais a norte). Terá sido “domesticada” pelos ameríndios, que a consumiam também sob a forma de uma bebida fermentada chamada “powcohicora”. Esta palavra acabou por dar origem ao inglês “hickory”, que designa todas as árvores do género Carya.

Noz-pecã

O género Carya tem uma dúzia de representantes na América do Norte e meia dúzia no Sudeste Asiático e todos produzem “nozes”, ainda que o único com significado comercial seja a noz-pecã – os nomes científico e inglês da noz da C. porcina, “pignut”, esclarecem que apenas é própria para suínos e o nome inglês da noz da C. cordiformis, “bitternut”, denuncia o seu sabor azedo. Já a C. ovata e a C. tomentosa produzem nozes comestíveis. Ainda assim, se não contarmos com a noz-pecã, o género Carya acaba por ser mais relevante pela madeira, que oferece uma invulgar combinação de dureza, elasticidade, densidade e resistência, sendo a preferida para fabrico de cabos de ferramentas, sticks e bastões para desporto e baquetas para bateria.

Nozes de Carya ovata

O nome da noz-pecã não oferece mistério: vem da palavra algonquina para designar “nozes cuja casca requer uma pedra para ser quebrada”, e, através do inglês “pecan”, moldou-se a quase todas as línguas do mundo: “nuez pacana” em espanhol, “noix de pacane” em francês, “pekanuss” em alemão, etc. Os primeiros europeus a encontrá-la foram os espanhóis, que lhe chamaram “nuez de la arruga”, numa alusão ao seu aspecto enrugado (enfim, não mais enrugado que a da noz da Juglans regia).

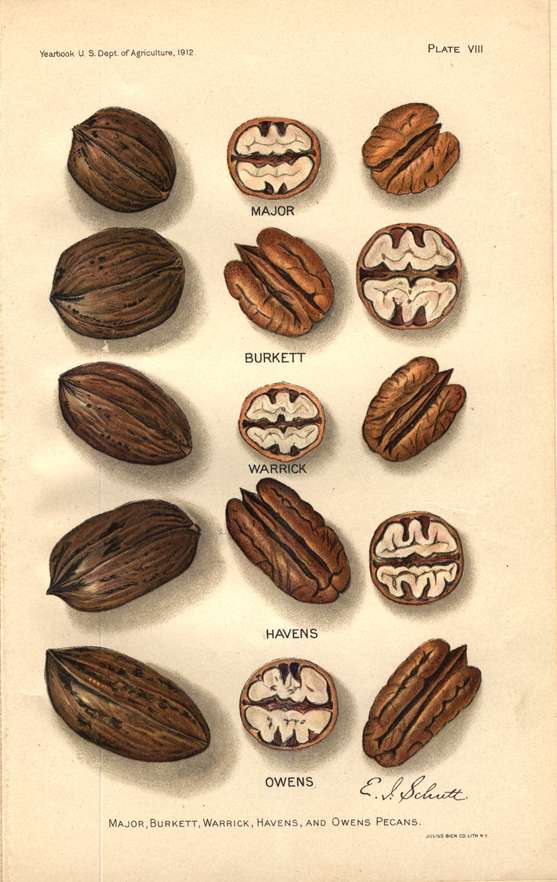

Algumas cultivares de noz-pecã

O cultivo regular da Carya illinoinensis só se iniciou no final do século XIX, nos EUA, mas entretanto a selecção artificial já gerou cerca de um milhar de cultivares. A produção está concentrada em dois países, os EUA – sobretudo Georgia, Novo México e Texas – e o México, que, juntos, representam 93% do total mundial.