Texto originalmente publicado a 27 de Maio de 2016

Para avaliar a decisão de Harry Truman de bombardear Hiroshima — uma decisão que ainda há quatro anos não motivou um pedido de desculpas por parte de Barak Obama na primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à cidade mártir — não basta tomarmos como referência o que hoje sabemos sobre a bomba atómica e os seus efeitos: temos de procurar perceber o que foi a II Guerra Mundial, o seu caracter único de “guerra total e absoluta” e o que se julgava estar em jogo se o Japão não capitulasse rapidamente e sem condições. Foi isso que procurei fazer num artigo no Público por altura da passagem de 60 anos sobre a data do bombardeamento. É esse texto que aqui se reproduz, com pequenas adaptações.

Um pequeno papel cor-de-rosa

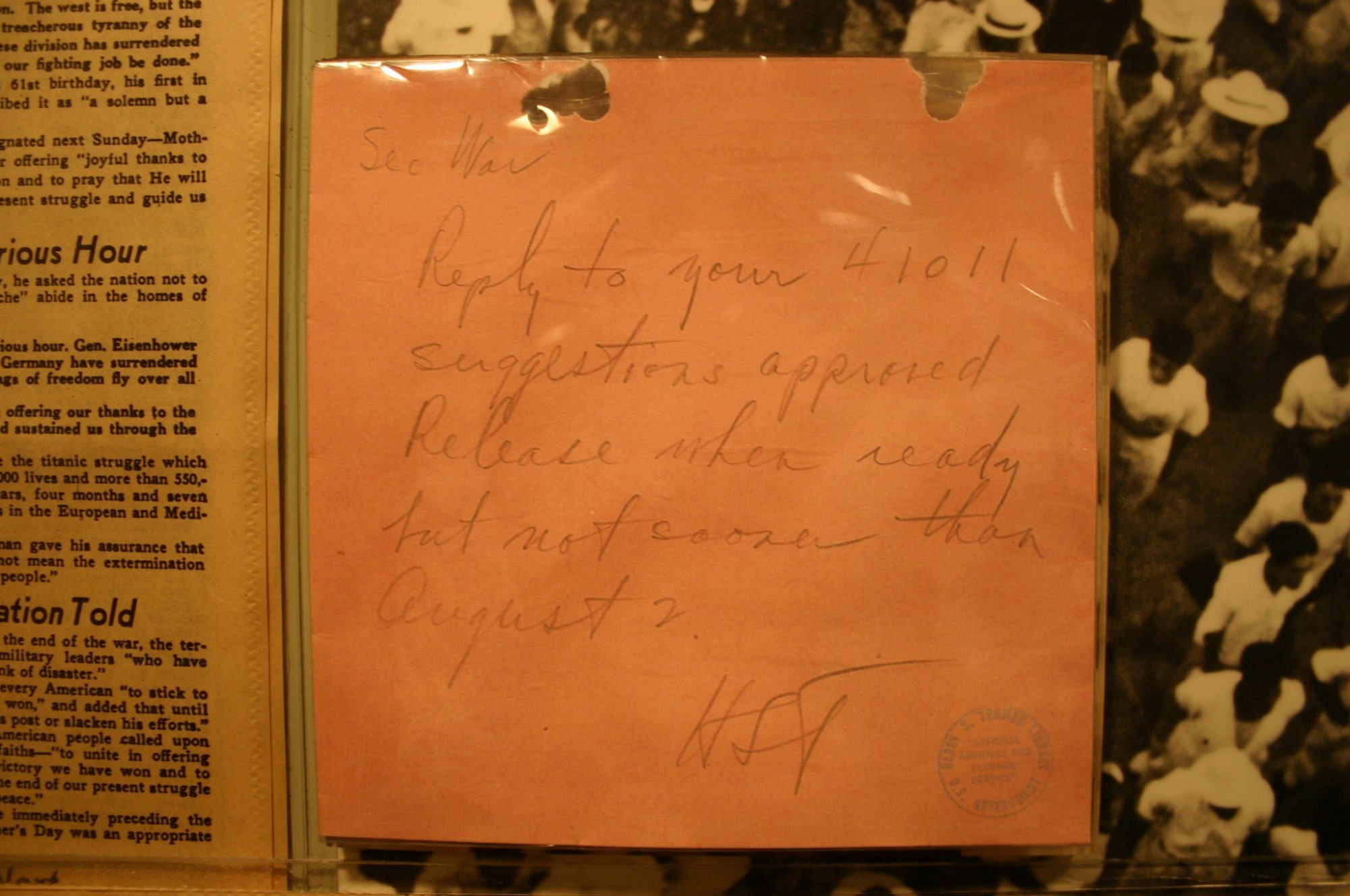

Sensivelmente um ano antes do 60º aniversário do lançamento da bomba atómica sobre Hiroshima, em 2004, pude ver, durante uma visita ao porta-aviões norte-americano USS Truman, numa vitrina do pequeno museu do navio, a minúscula folha cor-de-rosa onde o Presidente dos Estados Unidos escreveu a ordem para largar a bomba sobre Hiroshima. Meia dúzia de palavras manuscritas: “Sec. War: Reply to your 41011. Suggestions approved. Release when ready, but not sooner than August 2. HST.”

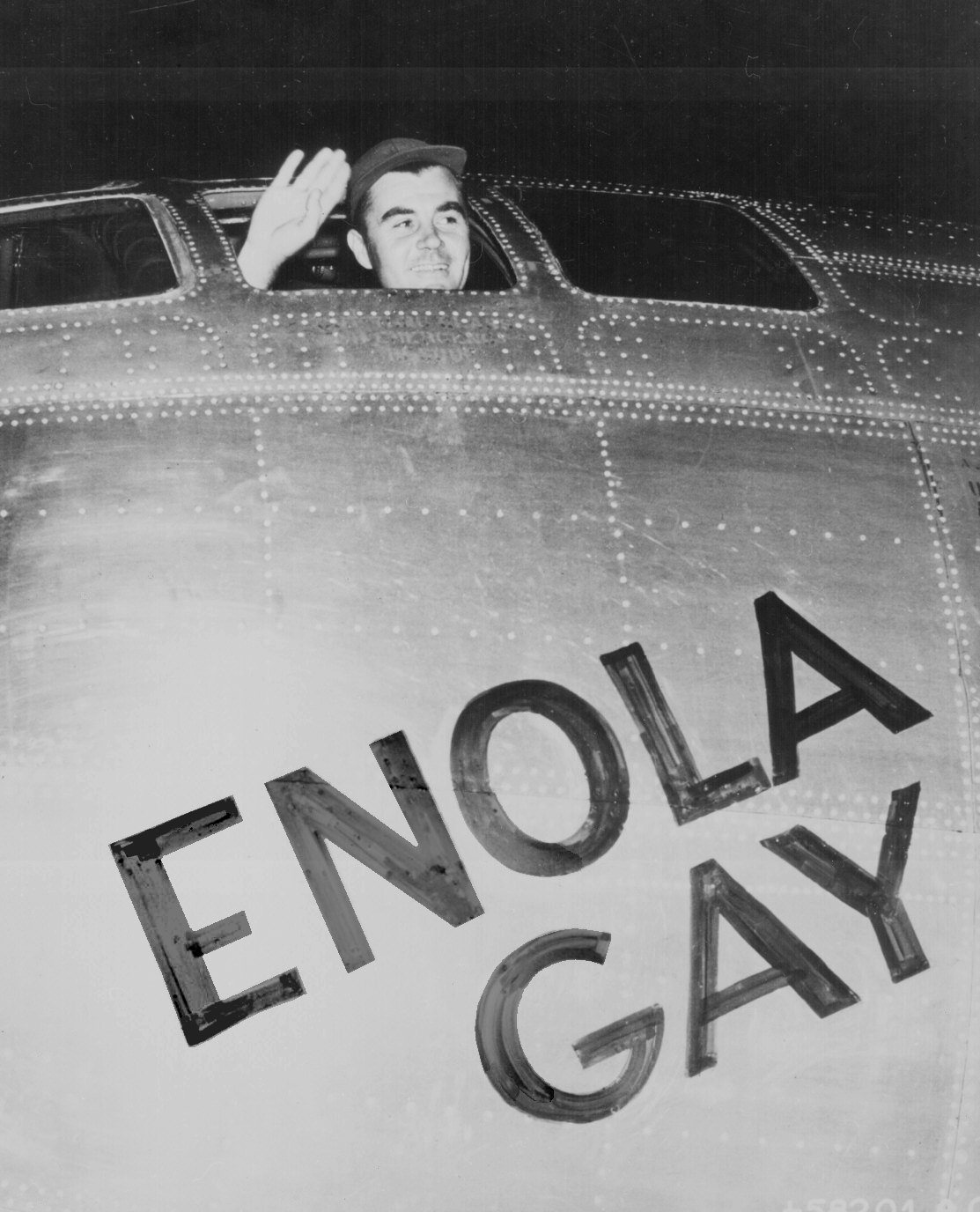

▲ A ordem para o lançamento da primeira bomba atómica sobre uma cidade, assinada por Harry Truman, tal como se encontra exposta num pequeno museu a bordo do porta-aviões que tem o seu nome

Na sua crua simplicidade, ali estava a transcrição de uma das decisões mais marcantes do século XX. Vê-la constituiu um choque, até pela frieza da linguagem, e obrigou-me a revisitar o processo que levou à tomada da decisão, colocando-me a questão: o que teria feito no lugar de Truman?

A decisão foi tomada no final de Julho de 1945, numa altura em que a guerra na Europa terminara após batalhas apocalípticas que chegaram até ao coração de Berlim, mas a luta continuava feroz no Pacífico.

Os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido e do Canadá, tinham acabado de desenvolver uma nova arma cuja potência surpreendera até os seus criadores quando fora testada num deserto do Novo México, a 16 de Julho. Truman, reunido com Churchill e Estaline em Potsdam, era um “novato” nas funções. Até Abril desse ano a condução da guerra estivera inteiramente nas mãos do Presidente Roosevelt e o “campónio” que ele escolhera para vice-presidente fora deixado na ignorância do que era mais crítico. Mesmo do desenvolvimento da arma atómica Truman só tomara conhecimento após a morte de Roosevelt e durante os primeiros briefings que lhe foram feitos depois de se mudar para a Casa Branca. Muitos pensavam que não estaria à altura de conduzir o país na guerra e ainda hoje se especula sobre se Roosevelt teria tomado a decisão de ordenar o bombardeamento de Hiroshima e Nagasáqui.

Para podermos avaliar a decisão de Harry Truman não podemos partir do que hoje sabemos sobre as consequências do bombardeamento ou sobre o estado de exaustão do Japão, mas sim sobre aquilo que os aliados sabiam. Também não devemos analisar a decisão com os olhos de sociedades que vivem em paz há 60 anos, mas tentando compreender o clima e as pressões a que se está sujeito quando se enfrenta uma “guerra total”.

Esta última questão faz uma enorme diferença. A II Guerra Mundial não é comparável com nada do que sucedeu antes ou depois. Foi a carnificina absoluta, a guerra levada a todos os limites, o combate para onde os soldados partiam sabendo que o mais certo era não regressarem, a luta que mobilizou tudo, mas tudo, o que as diferentes nações tinham para dar. Havia a noção de que se lutava pela sobrevivência, o que permite assumir o derradeiro sacrifício nos campos de batalha e, também, aplicar ao adversário os golpes mais duros e cruéis, numa lógica embrutecida pela dor e pela violência. É que, como escreveu no The Guardian o historiador Max Hastings, “a utilização da arma “absoluta” reflecte a lógica inexorável da guerra absoluta”.

A visão de Berlim e a recordação de Okinava

Em Julho, quando esperava por Estaline em Potsdam, Truman aproveitara para ir ver as ruínas de Berlim e aquilo que viu marcou-o profundamente. Da cidade que contara quatro milhões de habitantes não restava nada de pé, os seres humanos que avistara eram sombras exiladas na sua própria cidade, sobrevivendo em buracos, esfomeados e esquálidos. E Berlim estava assim porque Hitler não capitulara, deixando que a luta chegasse até às ruas em redor do bunker da Chancelaria, onde se suicidaria. Teria a guerra, levada ao solo do Japão, de repetir o mesmo padrão, de reviver o mesmo Armagedeão?

▲ Harry Truman com Winston Churchill e José Estaline na cimeira de Potsdam, em 1945

AFP/Getty Images

Nesse mesmo mês de Julho Truman também tinha bem presente a batalha de Okinawa. Doze mil soldados americanos tinham morrido para conquistar a ilha, enfrentando nuvens de kamikazes, assim como 200 mil japoneses, entre militares e civis, muitos apenas para não se renderem, e a ferocidade dos combates surpreendera até os veteranos da guerra no Pacífico. Como seria quando os marines desembarcassem no Japão para enfrentar os corpos principais do exército nipónico, que construía defesas na zona escolhida para a invasão?

Após dezenas de milhões de mortos – é muito difícil imaginar o que significa “milhões de mortos” nestes dias em que se contabilizam as baixas uma a uma -, a pressão que caía sobre os ombros de Truman era a de acabar com a guerra o mais depressa possível. Isso implicava a rendição incondicional do Japão nos termos do ultimato firmado pelos três líderes reunidos em Potsdam.

Truman repetiu até morrer que nunca teve qualquer dúvida em utilizar a arma atómica e hoje muitos historiadores consideram que a sua decisão foi uma não-decisão: tudo estaria já predeterminado e só a rendição japonesa teria evitado Hiroshima.

E por que é que se pode assumir que tudo estava predeterminado? Primeiro, porque o investimento colossal feito no desenvolvimento da arma atómica, mobilizando recursos tremendos numa altura em que todos os recursos eram escassos para os esforços de guerra na Europa e no Pacífico, não autorizava que um Presidente não tirasse partido da nova arma. Depois, porque a perspectiva de levar o combate ao interior do Japão, revivendo as campanhas europeias em condições que se temiam muito mais brutais, cruéis e exigentes em vidas humanas, aterrorizava até as chefias militares. Por fim, porque já se assistira na Europa ao que significava permitir aos russos desempenharem um papel decisivo na guerra, temendo-se que a sua ofensiva no Oriente, que estava iminente, levasse a uma repetição de Yalta.

Foi o Imperador que desempatou, e impôs a rendição

Se Truman acreditava que a utilização da bomba atómica poderia levar o Japão a capitular, algo que meses de bombardeamentos e de bloqueio não haviam conseguido — e tudo indica que acreditava –, então agiu em conformidade. Até porque o prolongamento da guerra teria efeitos muito mais devastadores em vidas humanas — quer para os japoneses, quer para os americanos, quer para os povos das zonas ainda ocupadas pelos exércitos imperiais, onde se estima que cada mês de prolongamento do conflito implicaria a morte de 250 mil a 400 mil civis.

Não se avalia a justeza ou moralidade de uma decisão contabilizando mortes, pelo que deixei deliberadamente para o fim aquele que foi, na época, o argumento de Harry Truman. Mas isso não implica que não fosse sincero: o Presidente americano estava preocupado com as baixas americanas e sabia que entre os fanáticos japoneses havia muitos que acreditavam que os Estados Unidos não resistiriam ao preço em sangue de uma invasão. Esses fanáticos estavam representados ao mais alto nível e os americanos até conheciam, graças à intercepção das mensagens cifradas, as divisões mesmo entre os seis membros do núcleo duro do poder.

No final, mesmo depois das duas bombas, mesmo quando milhões de soldados russos se lançaram ao assalto da Manchúria, esses seis homens estavam divididos: três queriam continuar a guerra, três queriam capitular. Foi o Imperador que desempatou, e fê-lo afirmando que mesmo que o seu povo quisesse continuar a morrer em seu nome, ele não aceitava que se prolongasse uma luta sem esperança e de imenso sofrimento.

Mal a notícia chegou a Washington, Truman mandou suspender os preparativos para o lançamento da terceira bomba, e há testemunhos de que o fez com alívio.

De então para cá nunca mais outro chefe de Estado teve de optar entre horrores tão igualmente imensos, e mesmo sendo difícil compreender toda a tensão da época, julgo que o historiador John Lewis Gaddis tem razão no seu livro We Now Know: “As armas nucleares forçaram militares e estadistas a reflectir sobre como utilizá-las, mas a II Guerra Mundial foi o último grande conflito que foi resolvido de acordo com o velho paradigma que não distinguia entre a utilidade e o poder destrutivo do armamento. Nesse contexto, a decisão de utilizar a arma atómica fez sentido.”

Adaptação de um texto editado a 6 de Agosto de 2005 no Público.