Índice

Índice

A 4 de janeiro de 1669, apareceu, em Paris, um pequeno livro que reunia cinco cartas de amor escritas por uma freira portuguesa chamada Mariana. A edição do conhecido livreiro francês Claude Barbin — uma tradução francesa anónima do original em português — causou sensação entre os leitores parisienses pela forma simples, direta e acima de tudo sincera como a autora se dirigia ao seu amante — um oficial francês que servira em Portugal que rapidamente foi identificado como sendo Nöel Bouton, marquês de Chamilly —, e expunha os seus sentimentos após ter sido abandonada. Numa altura em que as mulheres não tinham voz, as cartas de Mariana tornam-se na voz de muitas que tinham passado pelos mesmos tormentos que ela. A fama das Lettres Portugaises Traduites en François tornou-se tal que, à primeira tiragem, rapidamente se seguiram outras, acompanhadas por edições-piratas nas cidades de Colónia e Amesterdão.

Com a passagem do tempo e com o aparecimento de novas e diferentes modas literárias, as Lettres Portugaises foram sempre capazes de encontrar o seu espaço, influenciando autores e artistas e fazendo as delícias de leitores um pouco por todo o lado. No século seguinte, Stendhal indicou a freira portuguesa como uma das suas influências; no século XIX, o poeta Rainer Maria Rilke falou dela com admiração, referindo-se ao seu amor, “grande demais para um só ser”; e há quem diga que a inglesa Elizabeth Bronwing se terá inspirado nela para escrever os seus famosos Sonnets from the Portuguese. Matisse desenhou o seu perfil e Modigliani esboçou o seu retrato melancólico. Em Portugal, onde as cartas só chegaram muito tempo depois, influenciaram autores como Adília Lopes ou Nuno Júdice. As Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, provocaram escândalo quando foram publicadas em 1972, sendo imediatamente proibidas pelo regime que as considerou pornográficas e contrárias à moral e aos bons costumes. As três autoras foram levadas a julgamento, num caso que ficou conhecido como o das “Três Marias”. Mais recentemente, académicos estrangeiros que estudam o desenvolvimento do género epistolar na tradição literária europeia propuseram a criação da categoria formal “le type portugais”, o tipo português. O tipo Mariana.

Parte do fascínio provocado pelas Lettres Portugaises deve-se ao mistério que sempre as envolveu. Quem foi a sua autora? Quem foi a “pobre Mariana”, que dedicou “toda a vida” ao oficial assim que o viu entrar pela varanda do seu convento, de onde se avistava o caminho que seguia para Mértola? O debate em torno desta questão só começou verdadeiramente no século XIX, quando um erudito francês divulgou num jornal de Paris o nome completo e a origem da autora das cinco cartas de amor — Mariana Alcoforado, uma freira de Beja. A sua existência foi confirmada, com recurso a documentação, no final do mesmo século pelo historiador português Luciano Cordeiro, numa altura em que as missivas começavam finalmente a chegar a Portugal, traduzidas do francês para o português. Ainda assim, as dúvidas mantiveram-se e mantêm-se até aos dias de hoje — será Mariana a freira das cartas publicadas por Barbin? Ou terão estas sido escritas por outra pessoa, muito provavelmente um homem francês, que se fez passar por uma mulher portuguesa?

▲ Mariana Alcoforado viveu no Convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja, entre 1651 e 1723

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Polémicas autorais à parte, passados 350 anos da publicação das Lettres, Mariana continua viva nas mentes e corações de quem vê nela um ícone feminista, uma representação da feminilidade portuguesa ou até mesmo um símbolo de identidade nacional. Prova disso é a realização, no próximo fim de semana, de um congresso internacional na cidade que a viu nasceu. Organizado por investigadores da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Beja, o Congresso Internacional Soror Mariana Alcoforado, que decorrerá entre 16 e 17 de novembro em vários locais da cidade, promete trazer para a discussão novas perspetiva sobre a religiosa portuguesa e a obra que lhe foi, mal ou bem, atribuída.

Mas quem foi Mariana Alcoforado, a freira de Beja? Quais são os lugares por onde caminhou?

Esta é a sua história.

Nos passos de Mariana

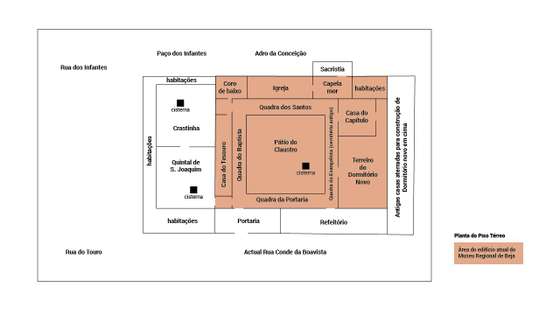

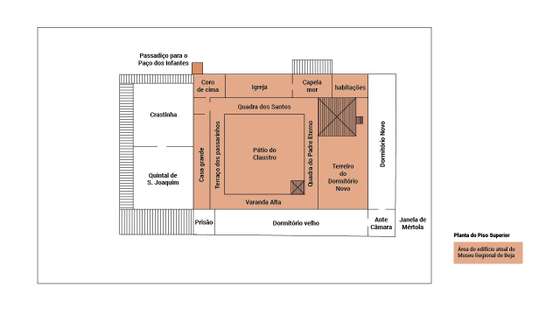

O mundo de Mariana Alcoforado já não existe. Muitos dos espaços por onde caminhou durante os seus 83 anos de vida foram profundamente remodelados ou demolidos em finais do século XIX, inícios do século XX, para alargar as estreitas ruas medievais de Beja. Apenas os nomes persistem, pintados a azul sobre o azulejo branco das tabuletas. As obras levadas a cabo pelo município afetaram, aliás, toda a cidade — dos perto de 50 monumentos, apenas 17 sobreviveram; dos seis conventos, apenas três continuam de pé. Um deles, o de Santa Clara, que ficava à entrada da localidade, desapareceu por completo e deu lugar ao cemitério. O de Nossa Senhora da Conceição, onde Mariana passou a maior parte da sua vida, sobreviveu à passagem do tempo, mas apenas parcialmente. Da construção original, pouco sobra — além da fachada que dá para o atual Largo dos Duques de Beja, onde ficava o palácio dos infantes com ligação à instituição religiosa através de um passadiço, também deitado a baixo, persistem apenas o claustro original, a Sala do Capítulo e a igreja.

Outros edifícios ligados a Mariana tiveram mais sorte. A Igreja de Santa Maria, onde foi batizada a 22 de abril de 1640, ainda existe no largo com o mesmo nome. A fachada branca e irregular, consequência de vários anos de alterações e acrescentos, sobressai no meio dos edifícios da zona velha da cidade. O seu interior é um segredo bem guardado pelo padre António Novais, que mantém a igreja fechada à chave por não ter fiéis que a frequentem ou quem tome conta dela. Construída no século XIII, mas com uma existência que remonta ao período visigótico, é um dos templos mais antigos de Beja. A “Árvore de Jessé”, peça única em Portugal, ocupa um dos altares laterais em talha dourada, dos séculos XVII e XVIII. Também ela, como praticamente toda a igreja, precisa de obras urgentes de restauro. Não muito longe dali, na esquina da Rua do Touro e de frente para o Cine-Teatro Pax Julia, fica o antigo palacete dos Alcoforados. Com uma vida longa, o edifício é hoje ocupado por uma associação privada nos andares de cima e pelo café O Alcoforado no andar de baixo.

Toda a vida de Mariana terá sido feita dentro deste perímetro, composto por escassos metros quadrados que vão desde a Igreja de Santa Maria até à Rua do Touro, passando pelos corredores do Convento de Nossa Senhora da Conceição, “bastante destruído nos finais do século XIX, quando já estava a começar a ficar muito degradado”. Francisco Paixão, diretor do Museu Regional de Beja, instalado no que sobra do convento de Mariana, explicou ao Observador como, “nos finais do século XIX, inícios do século XX, foi tudo remodelado. O convento estendia-se para norte, sul, este, oeste e para cima. Era muito maior do que é hoje. Chegaram a viver aqui 200 e tal pessoas”. O edifício gótico ocupava o espaço do atual Largo da Conceição, construído depois da morte da última freira do Convento da Nossa Senhora Conceição, da sua demolição parcial e da sua adaptação. “Foi o que aconteceu um pouco por todo o país com a extinção das ordens religiosas [em 1834]. Os conventos não fecharam imediatamente, foi-se deixando morrer as últimas freiras.” Durante muito tempo, o convento, outrora uma das mais importantes instituições religiosas de Beja, foi habitada por uma única clarissa. E foi em vida dela que a deterioração do espaço começou a acontecer: “Com uma única freira num edifício tão grande, houve partes que estavam bastante degradadas. Sem teto, sem paredes, e depois fechou, como fecharam todos os conventos”, apontou Francisco Paixão.

A demolição e adaptação do convento envolveu a alteração de muitos dos seus motivos originais. Foi isso que aconteceu com porta que hoje dá entrada do museu — um portal de estilo manuelino —, que esteve em tempos na parte lateral do edifício, virada para a atual Rua Conde da Boavista. Hoje dá diretamente para o Largo da Conceição. “O portal, que é um portal lindíssimo, foi desmontado, qual puzzle, e remontado aqui na entrada que depois veio a dar acesso ao museu”, inaugurado em 1927. Tudo em seu redor foi construído durante o século XIX, mas ainda é possível ter um vislumbre do original gótico olhando para a fachada do Largo dos Duques de Beja, da qual apenas se perdeu a sacristia — ainda lá está o portal gótico flamejante, a platibanta original e as gárgulas que, no tempo da Madre Mariana, tinham os olhos postos no prolongamento da Rua dos Infantes, que separava por curtos metros o edifício conventual do palaciano.

Era por esta porta lateral que se entrava para a igreja. Apesar de ter sido conservada quase na sua totalidade, sofreu algumas pequenas alterações quando se pensou em tornar o convento na Sé Catedral de Beja, que acabou por ser instalada noutro local, junto ao castelo. O muro que impedia o acesso direto ao espaço conventual foi uma das coisas que desapareceu. Este prolongava-se para cima e, onde hoje se pode encontrar uma varanda larga, existia uma janela gradeada por onde as religiosas, clarissas de clausura, assistiam à celebração. A talha dourada e os painéis de azulejo que forram as paredes medievais da igreja são produções dos séculos XVII e XVIII, levadas a cabo em parte graças ao contributo das freiras que habitavam o convento. “Como eram as segundas filhas de nobres da cidade, traziam um dote quando entravam para o convento, como aconteceu com Mariana Alcoforado, e muitas vezes investiam-no em obras. Há até documentos que mostram que faziam dívidas para isso”, explicou Francisco Paixão ao Observador, apontando que o Convento de Nossa Senhora da Conceição e o palácio dos duques de Beja foram “dos primeiros edifícios em Portugal a terem azulejos. Através do convento, é possível acompanhar a evolução da história da azulejaria. Tem azulejos do século XVI ao século XVIII. É riquíssimo”.

[Clique nas imagens para as aumentar:]

Plantas do piso térreo e superior do Convento de Nossa Senhora da Conceição mostrando aquilo que foi demolido (Créditos: Museu Distrital de Beja)

Os azulejos azuis e brancos da igreja retratam episódios da vida de São João Baptista, que aparece referenciado um pouco por toda parte. É que, apesar de as freiras pertencerem à Ordem de Santa Clara, fundada a pedido de São Francisco de Assis, estas “dividiam-se em dois grupos — as evangelistas e as batistas, isto é, as que adoravam mais São João Evangelista e as que tinham preferência por São João Batista”, esclareceu o diretor do museu. “Há muitas obras aqui em honra dos dois santos.” No caso dos azulejos, estes foram mandados colocar por Soror Brites, abadessa e batista, em 1741. É isso que surge indicado na igreja, por cima do portal, uma prática recorrente entre as duas fações, entre as quais existia uma competição saudável. “Queriam que ficasse eternamente gravado que tinham sido elas a fazer as obras.” O teto da Sala do Capítulo — o local onde se tomavam todas as decisões sobre o funcionamento do convento, desde os castigos à compra de sabão —, que Francisco Paixão garante ser uma das mais bonitas em Portugal, também está assinada: “Esta obra se fez no segundo triénio da muito Reverendíssima Senhora Dona Bernardina Antónia Lobo de Torneio e a pintura à sua custa em 1727”.

▲ A fachada da Praça dos Duques de Beja é a única que a manter as características originais do mosteiro medieval

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Apesar de os andares superiores do convento terem sido destruídos, na zona hoje ocupada pela secção de arqueologia do museu, que tem uma das mais importantes coleções visigóticas do país, é possível encontrar uma última recordação de Mariana, a chamada Janela de Mértola. Diz a lenda, forjada a partir das cartas, que terá sido por esta janela gradeada — a “varanda donde se avista Mértola” da correspondência — que a freira terá visto Nöel Bouton pela primeira vez. “Hoje o que é terraço era construção. Havia construções das freiras aqui por cima até a um terceiro andar” e a janela estava mais ou menos no local onde hoje existe uma árvore, que era onde terminava o edifício conventual. Pela abertura, era possível ver as chamadas Portas de Mértola, que davam acesso à estrada que seguia para Mértola que, dada a distância (45 quilómetros), não se consegue ver de Beja.

“Vi-te muitas vezes passar neste lugar [Portas de Mértola] com um ar que me encantava, e eu estava naquela varanda naquele dia fatal em que comecei a sentir os primeiros efeitos da minha paixão. Pareceu-me que me querias agradar, embora nem me conhecesses”, refere a quarta carta, na tradução de José Ruy.

A menos de três quilómetros de Beja, existe um lugar cuja história também nasceu da lenda. Em 1882, António Rodrigues da Costa Soares mandou construir, no terreno que tinha a caminho da localidade de Padrão, uma casa. Terminada a sua construção, Soares mandou colocar o seu nome na fachada, por baixo das palavras “Quinta do Alcoforado”. Segundo reza a história, era ali que ficava a quinta do pai de Mariana Alcoforado que, de acordo com o testamento que deixou, terá passado para o seu irmão mais velho, Balthazar (nascido em 1645), que herdou a totalidade dos seus bens. Talvez Mariana tenha também percorrido aquele espaço mas, tal como acontece com a ligação que se diz existir à sua família, não há maneira de o provar. Há muito que os Alcoforado desapareceram de Beja e o atual proprietário — um neto de António da Costa Soares que vive em Lisboa —, não tem nada a ver com eles. Mas o nome ficou, e o apeadeiro que ficava mesmo à porta da casa, uma das paragens da antiga linha ferroviária de Moura, encerrada a 1 de janeiro de 1990, chamava-se precisamente Alcoforado. A placa ainda lá está, assim como a indicação de que era ali que ficava a sede do Clube Motard de Beja, que funcionou temporariamente num espaço contíguo à Quinta do Alcoforado.

A filha de Francisco e Leonor, importantes senhores de Beja

Mariana nasceu em Beja, provavelmente no palacete da família na atual Rua do Touro, em 1640, a alguns meses de estalar a revolução que levaria à Restauração da Independência depois de quase um século de domínio espanhol. Mariana nasceu em tempo de guerra. Com certeza sabe-se a data do seu batizado — 22 de abril —, na Igreja de Santa Maria, que, supõe-se, terá ocorrido poucos dias após o nascimento. O padrinho foi D. Francisco da Gama, conde da Vidigueira e bisneto de Vasco da Gama, o descobridor do caminho marítimo para a Índia. A sua mãe chamava-se Leonor Mendes. Era filha de Francisco Mendes, abastado proprietário e comerciante da região. O seu pai, Francisco da Costa Alcoforado, era um nobre transmontano que se teria mudado para Beja por causa de um cargo público. Filho de Baltazar Vaz Alcoforado e Ana da Cunha, terá nascido na antiga vila de Cortiços, que fazia parte da comarca de Torre de Moncorvo. Estava casado com Leonor Mendes desde 1637.

A história da família de Francisco e de Mariana é antiga. O primeiro a usar o apelido Alcoforado terá sido Pedro Martins, descendente de D. Guerra, o Velho, um “rico-homem” (designação usada nos séculos XIII a XV para designar o grau mais elevado da nobreza portuguesa) de Trás-os-Montes, durante o reinado de D. Afonso II, neto de D. Afonso Henriques. De acordo com alguns genealogistas, referidos por António Belard da Fonseca em Mariana Alcoforado. A Freira de Beja e as “Lettres Portugaises”, o apelido teria origem na alcunha “alcanforado”, que poderia referir-se a alguém que “andava sempre ‘cheiroso’” ou “que pintasse os olhos de negro, ou os tivesse tão pretos, tão rasgados e pestanudos que tal fizesse supor”. Duvidando que “nesses tempos recuados os homens usassem tais requintes e tivessem tão bom cheiro”, Belard da Fonseca preferiu antes o “significado que frei Filipe da Luz dá à palavra, ainda no século XVI, quando se refere ‘aos olhos alcatroados, ou alcoforados, para ficarem mais rasgados’, por meio de pintura ou alcofor”.

▲ Mariana Alcoforado foi batizada na Igreja de Santa Maria, a poucos metros da casa da família. O padrinho foi um bisneto de Vasco da Gama

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

“Influente”, “excelentemente relacionado e desempenhando comissões importantes”, Francisco da Costa Alcoforado era, segundo a descrição de Luciano Cordeiro, autor da primeira grande obra sobre a alegada autora das Lettres Portugaises, “um homem inteligente, ativo, enérgico, estimado”, a quem foram atribuídos importantes cargos a partir de 1634, data em que se tornou executor do almoxarifado de Beja. Foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo a 5 de dezembro de 1647 e, no ano seguinte, a 10 de janeiro, distinguiu-se num confronto contra os espanhóis, perto de Moura, “em que matou e aprisionou muita gente”, “lhes arrancou uma grossa partida de gado” e em que defendeu “com dispêndio próprio a vila”. Morreu em 1671, vários anos depois da sua mulher (que terá morrido nos últimos meses de 1663 ou nos primeiros de 1664). Foi sepultado no Convento de S. Francisco, em Beja, vestido com a indumentária de cavaleiro da Ordem de Cristo e com a espada à cintura. Deixou oito filhos (quatro homens e quatro mulheres), um deles ilegítimo, José da Costa, a quem pediu em testamento que dissesse as missas pela sua alma. José era padre. Foi prior das Neves e depois de Quintos. Apesar de nascido fora do casamento, era próximo da família do pai, tendo celebrado o batizado da sua irmã mais nova, Maria, a 8 de outubro de 1660.

Por altura da morte de Francisco Alcoforado, Mariana vivia no Convento de Nossa Senhora da Conceição, onde se encontrava também uma irmã mais nova, há 20 anos. Pouco se sabe sobre Catarina além das poucas referências que o pai lhe fez no testamento. Em 1660, a jovem ainda não tinha professado os votos e vários investigadores acreditam que isso nunca terá acontecido, uma vez que Catarina terá morrido antes de o poder fazer. Manuel Ribeiro, em Vida e morte de Madre Mariana Alcoforado (1640-1723), escreveu que “esta Catarina parece ter falecido no estado de educanda, sem chegar a professar. Não há vestígios dela nem nos papéis do convento nem dos da família”, não se sabendo a data do seu nascimento nem da sua morte. Tal como a irmã, teria talvez ingressado antes dos 12 anos, demasiado jovem até para os padrões da época. A razão que terá levado Francisco a colocar as filhas com esta idade no convento, que ficava perto da casa de família, talvez se tivesse prendido com a situação política e com a guerra contra os espanhóis que arrasava o país e que tinha particular expressão no Alentejo.

▲ É pela igreja do convento, coberta em talha dourada dos séculos XVII e XVIII, que hoje se entra no Museu Regional de Beja

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Mariana Alcoforado ou Alcoforada (como surge designada na maioria dos documentos, já que na altura era hábito adaptar o apelido ao género da pessoa) entrou oficialmente para o Convento de Nossa Senhora da Conceição a 2 de janeiro de 1651, data em que o seu contrato de ingresso foi assinado. Deve ter estado presente na assinatura do documento, já que o regulamento exigia que a futura religiosa assistisse à sua leitura. Este ditava, por exemplo, que as freiras tinham de participar em todas as obrigações do coro e na execução dos ritos, que tinham de manter o silêncio desde a primeira chamada de deitar até à primeira de levantar, devendo fazer um esforço para se manterem silenciosas durante todo o dia, que não podiam abandonar os claustros sob pena de excomunhão e que não podiam ser encontradas sozinhas com um homem, mesmo que fosse religioso. Neste último caso, a pena era de dez anos de isolamento e de encarceramento na prisão do convento. As normas, aparentemente severas no papel, nem sempre eram cumpridas com tanta rigidez, como a própria Mariana veio a descobrir ao longo das várias décadas que passou no convento, onde se tornou um membro ativo e importante da comunidade onde estava inserida, uma possibilidade que lhe estaria vedada do outro lado dos muros altos da instituição religiosa.

A 2 de janeiro de 1651, Mariana ainda não tinha completado 11 anos, o que só viria a acontecer no mês de abril. Já vivia junto das freiras “a título de ‘educanda’, como tantas outras mocinhas inscritas nos registos com entradas aos nove e dez anos e sujeitas até ao noviciado a um regime designado por ‘estado pupilar’”, explicou Manuel Ribeiro. Durante este estado, as jovens viviam junto de madres responsáveis pela sua educação. Só mais tarde teriam direito ao seu próprio espaço, o que só era permitido às que provinham de famílias ricas e prestigiadas, como era o caso de Mariana. O seu pai garantiu que assim seria, exigindo que fosse construída uma casa (uma habitação privativa) para a sua filha. Esta deveria ter duas divisões, uma sala e um quarto com janela.

Juntamente com Mariana, foi entregue um dote de 300 mil réis em moedas de prata e o seu pai comprometeu-se a dar “um moio de trigo” todos os meses de agosto, uma prática comum entre as famílias nobres que enviavam as suas filhas mais novas para conventos. Em contrapartida, este deveria deixar que a pupila conservasse o seu nome de batismo, ao contrário do era costume, já que as freiras deveriam adotar um novo nome quando abraçavam a vida religiosa. Até poder ter a sua própria casa, Mariana ficou com a Madre Maria de Mendonça, a abadessa.

O convento para onde a jovem entrou era a mais reputada e mais rica instituição religiosa da cidade, graças aos muitos donativos reais e particulares que recebia e também ao facto de acolher as filhas mais novas das mais nobres famílias bejenses. Criado em 1459, por D. Fernando, primeiro duque de Beja, e pela sua mulher, D. Beatriz, pais da rainha D. Leonor (mulher de D. João II) e de D. Manuel I, começou a ser construído antes disso, a partir de um pequeno retiro de freiras contíguo ao palácio dos infantes, hoje desaparecido. As obras terão sido demoradas — a entrada das religiosas só aconteceu em 1473 e os trabalhos prolongaram-se pelas décadas seguintes, sendo o edifício alvo de várias reformas nos séculos posteriores. O dormitório, por exemplo, só foi concluído no início do século XVI, quase depois séculos depois da fundação.

A ligação dos duques de Beja à instituição religiosa que fundaram era tal que, além de manterem uma entrada direta pelo passadiço construído sobre a Rua dos Infantes, fizeram questão de ser sepultados no seu interior — o túmulo de D. Fernando encontra-se do lado esquerdo do altar, na igreja, enquanto D. Beatriz escolheu ser enterrada no claustro, na Quadra de São João Batista, como uma clarissa. Favorecido de proteção real, é possível encontrar no seu interior referências a D. João II, nomeadamente no portal de entrada para a Sala do Capítulo, de “grande carga simbólica”, com “os dragões, a vinha, a mística toda de D. João II, genro dos fundadores do convento, casado com a rainha D. Leonor”, apontou Francisco Paixão, lembrando que o rei foi sucedido pelo genro, D. Manuel I, o filho mais novo dos infantes D. Fernando e D. Beatriz, por não ter deixado descendência. A Sala do Capítulo, toda forrada a azulejo espano-árabe, com 16 padrões diferentes, é um dos mais importantes conjuntos de azulejaria de influência árabe do país.

▲ Era na Sala do Capítulo que se tomavam todas as decisões relativas à vida dentro do convento. A decoração é do século XVII

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

A vida no interior do convento “não era tristonha, nem sequer para a mocidade que mais poderia sentir o fastio da reclusão”. O espaço “não tinha nada de soturno”, garantiu Manuel Ribeiro no seu livro de 1940. Tinha uma biblioteca com 51 livros e a sua própria farmácia, um médico a tempo inteiro, um cirurgião e um homem a quem cabia administrar as sangrias, um tratamento muito popular receitado para todo o tipo de maleitas. “À parte a extrema velhice enferma, por vezes rabugenta, mas no geral conformada, e umas quantas madres beatas que viviam mergulhadas nos êxtases, alheias a tudo, a maioria das conventuais era composta por mulheres brandas, de liso e afável humor, tantas vezes joviais, levando já sem custo a obrigaçãozinha dos ofícios que o hábito tornara leve.” Por altura da entrada de Mariana, viviam no Convento de Nossa Senhora da Conceição 250 freiras, 38 noviças e 18 estudantes, segundo os dados recolhidos por Myriam Cyr, uma atriz canadiana que se dedicou a investigar a história da freira portuguesa, em O Amor Proibido de uma Freira Portuguesa. As de origem mais humilde recebiam o título de sórores e as provenientes de famílias nobres de madres. Estas eram ajudadas por 49 criados e criadas.

Também Francisco Paixão apontou que a vida no convento não se limitava “só à regra, a rezar, a cantar, a fazer jejum”, até porque um convento “reproduz a vida em sociedade lá fora”. “Havia uma vida enorme aqui, desde os artistas que entravam para fazer as obras aos hortelãos, passando pelos funcionários e por elas próprias e pelas dinâmicas que tinham aqui”, afirmou o diretor do Museu de Beja, lembrando que Mariana Alcoforado tinha os seus próprios aposentos, mandados construir pelo seu pai, e que recebeu uma irmã de três anos, Maria.

Mariana proferiu os votos quando tinha 16 anos, em 1656. Do que foi a sua vida depois e antes disso, pouco se sabe. Os documentos preservados pelo convento fornecem apenas alguns dados isolados, como o de ter ocupado os cargos de escrivã e de vigária. Na biografia da madre bejense, são mais as interrogações do que os factos comprovados. Os espaços em branco que a documentação não deixa preencher, foram muitas vezes ocupados por excertos das cinco cartas publicadas em Paris e, sobretudo, com a imaginação.

A assinatura de Mariana na altura em que foi escrivã do convento. Aqui assinou “D. M.ª Ana Alcoforada” (Créditos: “Assinatura de Mariana Alcoforado”, código de referência PT-ADBJA-CNSCBJA-003-0023_m0005. Imagem cedida pelo Arquivo Distrital de Beja)

A morte de Madre Mariana, que “padeceu grandes enfermidades”

Depois de 20 anos de silêncio, o nome de Mariana volta a aparecer na documentação em 1676, oito anos depois do fim da alegada correspondência com Nöel Bouton, marquês de Chamilly. Foi nessa data que a irmã mais nova, Maria, ditou o seu testamento. A jovem, que tinha adotado o nome de Peregrina após a sua entrada para a instituição religiosa, tinha 12 anos e era noviça. “Estava para professar no dito convento [de Nossa Senhora da Conceição] e antes que o fosse queria dispor de seus bens e fazer seu testamento” com o que lhe tinha ficado da mãe e do que lhe coubesse das partilhas do pai. Mariana aparece em primeiro lugar no documento, datado de 4 de novembro de 1676: “Disse ela testadora que deixava à sua irmã D. Mariana Alcoforada 100 mil réis para seus gastos, e os quais lhe serão entregues em dinheiro feitas as partilhas de seu pai”. Este valor, explicava Peregrina, era deixado à irmã “pelas muitas obrigações que lhe deve pela haver criado de menina de três anos”. Após a morte de Leonor Mendes, nos últimos meses de 1663 ou nos primeiros de 1664, Peregina, então com três anos, foi colocada ao cuidado da irmã, vivendo com ela na sua casa no convento. Na hora de escrever o seu testamento, a jovem não esqueceu os cuidados que a irmã teve depois de terem ficado órfãs.

Depois disto, Mariana desaparece novamente, só reaparecendo em 1709, durante a eleição da nova abadessa do Convento de Nossa Senhora da Conceição. Na sua obra pioneira, Luciano Cordeiro considerou “curioso” e “até particularmente significativo que Mariana, filha de uma das principais e mais influentes famílias em Beja e no convento da Conceição, uma das mais antigas religiosas daquele, não nos apareça depois desempenhando algum cargo mais elevado e propriamente de eleição canónica e geral, quando vemos a irmã mais nova, escrivã e abadessa, e as sobrinhas graduadas noutras comissões conventuais”. O historiador via nesta omissão uma possível prova do envolvimento da freira com o oficial francês, mas é verdade que a madre nunca ocupou nenhum cargo determinante. O seu nome foi, no entanto, considerado na votação em que participou e que terminou com a eleição de Joana Veloso de Bulhão.

▲ O Convento de S. Francisco ficava a apenas alguns metros do da Nossa Senhora da Conceição. Hoje é onde fica a pousada com o mesmo nome

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Esta decorreu a 31 de julho de 1709 e foi presidida pelo pregador e secretário da província franciscana, frei Manuel dos Remédios. Os “leitores de teologia e qualificados do Santo Ofício”, frades António da Rosa e Bernardino de São Bento, e o vigário do Convento de S. Francisco, Frei Pedro de São José, serviram de testemunhas na votação, que contou com a participação de 108 religiosas. Um voto foi deixado em branco e outro dirigido à padroeira do convento, Nossa Senhora da Conceição. A Madre Maria da Graça também arrecadou um voto, com os restantes a serem distribuídos por Mariana Alcoforado e Joana Veloso de Bulhão. Esta última acabou por ganhar com uma vantagem de dez (recebeu ao todo 58) sobre Mariana (que teve 48). É esta a informação que consta no documento da eleição, redigido pelo secretário, Frei Domingos de São João Batista, confessor do Convento de S. Francisco, que terminava com a nomeação da nova abadessa das clarissas:

“Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Eu, Frei Domingos de São João Batista, secretário desta eleição, em meu nome e em nome de todas as religiosas que nesta eleição comigo consentiram, declaro, nomeio e elejo em Abadessa deste convento a reverentíssima Madre Dona Joana Veloso de Bulhão, com 58 votos, com os quais fica canonicamente eleita, em fé do qual nós assinamos, dia, mês e era ut supra”.

Mariana Alcoforado tinha 69 anos e a sua concorrente menos nove. Joana morreu passados dez anos, depois de ter dirigido o convento durante seis, “padecendo de repetidas enfermidades que tolerava com grande paciência”, refere o seu obituário. Madre Mariana viveu mais quatro. Durante os últimos anos de vida, continuou a cumprir assiduamente todas as suas obrigações e a assistir às sessões trimestrais do conselho administrativo do convento. A saúde só começou a falhar no início de 1723. Em março, ainda teve forças para assistir à reunião que se fez no dia 1 para o encerramento das contas do primeiro trimestre e para assinar a ata pela última vez, mas já não assistiu à que se realizou a 1 de julho. Segundo Manuel Ribeiro, por essa altura já Mariana “caída à cama donde se não levantaria mais”.

Mariana Alcoforado morreu a 28 de julho de 1723, aos 83 anos, embora o primeiro volume Das religiosas defuntas do Real Convento da Conceição de Beja, um registo iniciado na década de 1690, quando a Madre Francisca Antónia Pereira era abadessa, refira que tinha 87, todos gastos “ao serviço de Deus”. É neste livro que é possível encontrar o único relato contemporâneo da vida de Mariana, que é descrita como uma freira “muito exemplar”, que cumpria as suas obrigações e da qual ninguém tinha qualquer queixa, porque “era muito benigna para todas”. Segundo a escrivã do convento, Madre Antónia Sophia Baptista de Almeida, que assinou a entrada no livro, Mariana “fez ásperas penitências” durante “30 anos”, “padeceu grandes enfermidades e com muita conformidade, desejando ter mais que padecer”. Pressentindo que o fim se aproximava, a segunda filha de Francisco Alcoforado, que se manteve consciente até ao último instante, “pediu todos os sacramentos, os quais recebeu em seu juízo perfeito” e “dando muitas graças a Deus pelos haver recebido”.

▲ O Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição foi fundado em 1459 pelos duques de Beja, D. Fernando e D. Beatriz

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Esta curta biografia de Mariana tem levantado muitas questões, das quais Manuel Ribeiro fez eco no seu livro. “O pormenor mais interessante deste termo é o encarecimento da penitência e ainda o limite que se lhe estabeleceu”, começou por escrever o investigador e romancista alentejano. “Era a penitência uma prescrição estatuária. Subentendia-se que as religiosas se disciplinavam e castigavam, tornando-se por isso ocioso, fora dos casos edificantes, averbar num registo, a título laudativo, o que não passava do cumprimento dum preceito. Tão supérfluo como exaltar os merecimentos dum clérigo porque rezava todos os dias o breviário.” Chamando a atenção para “a duração que se deu à penitência”, “outro ponto sujeito a reflexões”, Ribeiro questionou o significado das palavras de Madre Antónia Sophia: “Trinta anos porquê? Quiz-se dizer que as últimas três décadas da sua existência as levou a freira em duras mortificações? Ou trata-se de uma pena de duração determinada que lhe seria imposta?”. Tal como em muitas coisas relacionadas com Mariana, também estas perguntas permanecem até hoje sem resposta.

O nome de Mariana Alcoforado surge ainda num outro documento, menos pessoal, em que se deu conta das despesas do seu funeral. Nesse é referido que a freira clarissa foi sepultada na manhã de 28 de julho, uma quarta-feira, “de cova e cal”, no convento onde passou a maior parte da sua vida. O enterro custou 600 reis. Foram mandadas dizer nove missas, que custaram 1.320 reis e os padres receberam “ovos reais”, um doce conventual, “em que se despendeu arrase e meio de açúcar do comprado, de ovos”, num custo total de 140 reis. Os frades do Convento de S. Francisco (hoje ocupado pela Pousada de S. Francisco, não muito longe do Convento das Nossa Senhora da Conceição) que estiveram presentes receberam o mesmo que os padres e ainda “três canadas e três quartilhos” de vinho.

O lugar da sepultura permanece um mistério. A tradição oral diz que terá sido no cruzamento entre a Quadra do Rosário e a Quadra da Portaria (assim chamada porque era o local da antiga entrada do edifício), no chamado cemitério velho do convento, onde as freiras eram sepultadas sob o pavimento. “Não é um dado conhecido cientificamente, mas o que me foi sempre dito e o que foi dito e que foi dito a quem me disse e por aí em diante, é que ela estaria sepultada provavelmente num destes túmulos ao canto”, afirmou o diretor do Museu Distrital de Beja. “Mas isto é tradição oral, não é um dado adquirido”, admitiu Francisco Paixão.

▲ É provável que Mariana tenha sido sepultada no cemitério velho do convento, no cruzamento entre a Quadra do Rosário e a Quadra da Portaria

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Madre Peregrina, a irmã de Mariana que chegou a abadessa, morreu a 2 de novembro de 1741, de “uma malina que durou três dias”. Tinha 81 anos, muitos dos quais passados dentro do Convento de Nossa Senhora da Conceição, onde tinham morrido duas das suas irmãs. A instituição religiosa manteve-se em funcionamento durante mais um século — a última freira morreu em 1892, marcando o fim de uma instituição com mais de 500 anos de história e com uma ligação profunda à cidade que a viu nascer. O seu fim foi também o fim do espaço de Mariana, destruído para dar lugar a uma Beja renovada e mais moderna.

A publicação das Cartas Portuguesas e a fama internacional de uma freira de Beja

Quando Mariana Alcoforado morreu, as cartas pelas quais ficou famosa há muito que circulavam entre os meios intelectuais europeus. A primeira edição, da responsabilidade do conhecido livreiro francês Claude Barbin, apareceu em Paris a 4 de janeiro de 1669, uma data que coincide com o regresso do marquês de Chamilly, que tinha estado a combater em Portugal às ordens do general Armando Frederico, duque de Schomberg. Era um livro pequeno, com uma capa de coro em vermelho vivo, que media 14,5 por 8 centímetros. Tinha menos de 200 páginas e reunia cinco cartas de amor escritas por uma religiosa portuguesa que se identificava a ela própria como a “pobre Mariana”. O destinatário, um oficial francês que tinha estado colocado na cidade da freira durante algum tempo, não era identificado, embora o nome de Nöel Bouton lhe tenha sido logo associado. Barbin, talvez para se defender, dizia não conhecer o nome do amante ou da pessoa responsável por traduzir as missivas do português para o francês. No “aviso ao leitor” que incluiu na primeira edição, explicava a descoberta das cartas da seguinte forma:

“Depois de muito esforço e empenho, encontrei maneira de obter um exemplar fidedigno da tradução das cinco cartas portuguesas que foram escritas a um fidalgo que prestou serviço em Portugal. Todos os que conhecem os sentimentos humanos são unânimes em louvá-las ou em procurar obter uma cópia com tamanho empenho que julguei prestar-lhes um bom serviço ao imprimi-las. Desconheço em absoluto o nome daquele a quem as cartas foram dirigidas, bem como aquele que as traduziu, mas pareceu-me que não lhes desagradaria o facto de as trazer a público. É improvável que tenha sido capaz de as apresentar sem alguns erros de impressão que as possam desfigurar”.

O sucesso a publicação de Lettres Portugaises Traduites en François foi quase imediato. Nesse mesmo ano, foram impressas dez tiragens, quatro delas de Barbin. A segunda edição do livreiro francês, também de 1669, incluiu novas cartas, que terão sido escritas posteriormente por outra pessoa. As restantes, edições-pirata surgidas na sequência da popularidade das cartas em Paris, apareceram em cidades como Colónia, Amesterdão e Dijon. A versão de Colónia foi a primeira a referir o nome do destinatário, que era identificado como o “Mounsierle Chevalier de Chamilly”, um oficial francês que tinha estado em Portugal. Esta avançava também com o nome do alegado tradutor, “Cuilleraque”. Houve ainda duas tiragens em 1670 e uma terceira edição em 1672.

A primeira tradução para uma outra língua apareceu em Inglaterra, em 1678, graças a Roger L’Estrange. Foi a primeira de muitas. Como apontou Anna Klobucka no estudo Mariana Alcoforado. Formação de um Mito Cultural, “ao longo das décadas e dos séculos seguintes, inúmeras traduções, imitações e supostas continuações e respostas às cinco cartas originais mantiveram viva a história da provinciana freira portuguesa, seduzida e abandonada pelo seu aristocrático amante francês”. De tal forma que, escrever à la portugaise se tornou “um verdadeiro código aplicável a um determinado estilo — a escrita no auge da paixão num momento de desvario e de angústia”, afirmou Linda S. Kauffman.

Esta associação do estilo e linguagem das cartas à maneira de ser portuguesa não impediu, no entanto, que a sua origem e autoria fossem contestadas. A polémica, que dura até aos dias de hoje, começou no século XIX, quando a “pobre Mariana” ganhou um apelido — Alcoforado. O responsável pela revelação foi o classicista francês Jean-François Boissonade que, escrevendo sob o pseudónimo “Ω” (Omega), na edição de 5 de janeiro de 1810 do Journal l’Empire, anunciou ter descoberto “o nome da religiosa portuguesa” que permanecia até então por identificar: “Toda a gente sabe que estas cartas, repletas de inteligência e de paixão, foram escritas a M. de Chamilly por uma religiosa portuguesa e que a sua tradução é da autoria de Guillerages ou de Subliny [um ator francês]. Mas os biógrafos ainda não conseguiram descobrir o nome da religiosa. Posso fornecer-lhes essa informação”, disse o académico, dando como certo a existência de um original em português que, até à data, nunca foi encontrado.

▲ Junto à Quinta do Alcoforado, existe um antigo apeadeiro da linha de Moura, desativada em 1990

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Jean-François Boissonade tinha chegado ao nome da freira bejense través de “uma nota manuscrita escrita por um desconhecido” no seu exemplar da primeira edição das Lettres Portugaises. Segundo o académico, esta dizia: que “a religiosa que escreveu estas cartas” se chamava “Mariana Alcoforada e era freira em Beja, situada entre a Estremadura e a Andaluzia. O cavaleiro a quem eram dirigidas era o conde de Chamilly, mais tarde conde de Saint-Léger”. Passados 140 anos da sua publicação em Paris, o francês entendia que havia chegado a hora de divulgar a informação que tinha em posse sem que tal fosse levado a mal. “Uma história tão antiga não deve continuar a alimentar mexericos maldosos e calúnias”, defendeu.

“Toda a gente sabe que estas cartas, repletas de inteligência e de paixão, foram escritas a M. de Chamilly por uma religiosa portuguesa, e que a sua tradução é da autoria de Guilleragues ou de Subliny. Mas os biógrafos ainda não conseguiram descobrir o nome da religiosa. Pois eu posso fornecer-lhes essa informação. No meu exemplar da edição de 1669, existe uma nota manuscrita escrita por um desconhecido que diz: ‘A religiosa que escreveu estas cartas chamava-se Mariana Alcoforado e era freira em Beja, situada entre a Estremadura e a Andaluzia. O cavaleiro a quem eram dirigidas era o conde de Chamilly, mais tarde conde de Saint-Léger’. (…) Passaram 140 anos desde que as Lettres Portugaises foram escritas, o que torna a minha indiscrição desculpável. Uma história tão antiga não deve continuar a alimentar mexericos maldosos e calúnias.”

Apesar de, na altura, não existirem provas concretas quanto à existência de uma freira de Beja chamada Mariana Alcoforado, a questão da autoria das cartas parecia mais ou menos resolvida. Só décadas mais tarde, ainda no século XIX, é que se confirmou que de facto existiu naquela cidade alentejana uma religiosa com esse nome. O primeiro a encontrá-la foi o escritor Camilo Castelo Branco, em 1876, nas genealogias ordenadas por José Freire Monterroio Mascaranhas. O historiador Luciano Cordeiro confirmou posteriormente o achado de Camilo, na obra Sóror Mariana, a Freira Portuguesa, apresentando e reproduzindo pela primeira vez documentos que são, ainda hoje fundamentais para a reconstrução da vida de Mariana, nomeadamente o registo do seu batismo, o testamento do seu pai e irmã e o termo da sua morte, assinado pela escrivã do convento, Madre Antónia Sophia Baptista de Almeida. A biografia foi publicada originalmente em 1888 e teve uma segunda edição aumentada e com novos documentos em 1891.

▲ A menos de três quilómetros de Beja, fica a Quinta do Alcoforado, associada à família de Mariana sem que se saiba se é verdade

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

É também do século XIX que datam as primeiras traduções das Lettres Portugaises para a língua portuguesa, feitas por Filinto Elísio (1819) e José Maria de Sousa Botelho (1825), portugueses exilados que as publicaram em Paris. Só depois se iniciou a sua divulgação em solo nacional. O atraso de mais de um século na publicação das cartas na língua em que originalmente terão sido escritas — outra questão que é ainda debatida, já que não se conhecem os originais — deve-se muito provavelmente, e como apontou Anna Klobucka seguindo a linha de pensamento de outros autores, “à censura que a Inquisição exercia em Portugal: é significativo que a única referência à obra encontrada nos escritos de um autor português antes do século XIX tenha saído da pena do aristocrata cosmopolita Cavaleiro de Oliveira, que se converteu ao anglicanismo, escreveu em francês e italiano e passou a maior parte da vida no estrangeiro”, referiu a investigadora polaca.

A discussão em torno da autoria das Lettres Portugaises Traduites en François tomou um novo rumo já em pleno século XX. Em 1926, num artigo publicado na The Modern Language Review, o investigador F. C. Green, então professor de Literatura Francesa na Universidade de Rochester, em Nova Iorque, reabriu a discussão ao defender que o tradutor mencionado na edição-pirata de Colónia, “Cuilleraque”, era, na verdade, o autor legítimo das cartas de amor. Green baseou a sua opinião no privilégio régio obtido por Claude Barbin, obrigatório para avançar com a publicação desta e de qualquer outra obra.

Este dizia que, a 17 de novembro de 1668, tinha sido concedido o privilégio “para os direitos de edição de um livro intitulado Valentines, Lettres Portugaises, Epigramas e Madrigais, da autoria de Guilleraque”. Este “Guilleraque” seria o cortesão, diplomata e antigo embaixador francês Gabriel-Joseph Laverne, conhecido como Guilleragues (nome que então se grafava com “q” e não com “g”), autor de uma obra poética de fraca qualidade mas com conhecimentos suficientes dentro dos circuitos aristocráticos e intelectuais parisienses para ter sido o autor das cartas. Green hesitou em associar definitivamente Laverne ao “Guilleraque” do privilégio régio, mas não teve quaisquer problemas em declarar que, à luz das evidências, as cartas não passavam de um artifício literário planeado por Barbin, que “tentou granjear um interesse maior em torno daquela obra de ficção insinuando misteriosamente que ela tinha sido extraída da vida real”.

Perante a falta de evidências que provem que Mariana Alcoforado conheceu Nöel Bouton, marquês de Chamilly, que os dois se apaixonaram e que a freira portuguesa lhe enviou as cinco cartas publicadas a 4 de janeiro de 1669, em Paris, a teoria de Green tornou-se a dominante entre os académicos, ao ponto de poucos a terem questionados desde então. Um dos argumentos que mais pesa a esse favor é o de nunca se ter encontrado o original português, colocando-se a hipótese de a língua em que foram escritas ser o francês. Os marianistas, por seu turno, defendem que Mariana tinha conhecimento da língua francesa e que as missivas enviadas a Chamilly podiam ter sido escritas na sua língua nativa. Houve também quem se recusasse a acreditar que uma obra assim tinha sido criada por uma mulher. Jean Jacques Rosseau defendeu, a este propósito, que “regra geral, as mulheres não amam nenhuma arte” e que “não sabem descrever nem sentir o próprio amor”. Por isso, jurava ser capaz de apostar “contra o mundo inteiro que as Cartas Portuguesas tinham sido escritas por um homem”. Stendhal era da opinião contrária: “Um homem não pode dizer quase nada de sensato sobre o que se passa no fundo do coração de uma mulher”.

▲ Diz a lenda que terá sido através da Janela de Mértola, hoje no segundo piso do convento, que Mariana terá visto pela primeira vez o marquês de Chamilly

JOÃO PEDRO MORAIS/OBSERVADOR

Se assim é — se as Lettres Portugaises são uma obra de ficção e não são uma consequência verdadeira de um amor avassalador — onde fica Mariana nesta história?

Anna Klobucka admite que, o que a tem fascinado na figura de Mariana Alcoforado, é a “multiplicidade dos significados que lhe forma sendo atribuídos desde que as Lettres Portugaises se tornaram um bestseller internacional já no século XVII, mas sobretudo desde que o país de origem da ’freira portuguesa’ a descobriu a partir do século XIX. Nesta última fase, ao exotismo de uma freira estrangeira apaixonada sobrepôs-se ao reconhecimento da subjetividade que vocaliza as Cartas como nacionalmente exemplar de várias maneiras: desde a identificação da Mariana abandonada e subalternizada pelo seu amante francês com a marginalização de Portugal na Realpolitik europeia e imperial dos finais do século XIX (caso de Luciano Cordeiro, entre outros) até à sua poderosíssima politização feminista nas Novas cartas portuguesas”, disse ao Observador a professora da Universidade de Massachusetts Darmouth.

Também Manuela Parreira da Silva, que participará no congresso internacional sobre a freira portuguesa, onde Anna Klobucka também marcará presença, admite que o que mais lhe interessa em Mariana é “estudar e tentar compreender a persistência do mito e das suas múltiplas derivações”, seja na literatura, no teatro, na pintura, no cinema ou na música, “e mostrar também a contiguidade que existe entre a escrita epistolar (supostamente real) e a literatura (supostamente ficcional)”. Porque, na opinião da investigadora e professora da Universidade Nova de Lisboa “a ficção se funda sempre numa certa realidade. E a realidade mascara-se muitas vezes de ficção”.

Imagem de capa: Gravura de Mariana Alcoforado (1808), por Graig Del (Créditos:Wikimedia Commons)

O Museu Regional de Beja pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h15

O programa completo do Congresso Internacional Soror Mariana Alcoforado, que decorrerá entre os dias 16 e 17 de novembro, em Beja, pode ser consultado aqui. A entrada é livre