Índice

Índice

Desde 2016 que o mundo está a braços com uma vaga de livros de auto-ajuda com obscenidades no título – o autor que lançou a moda foi Mark Manson, com A arte subtil de saber dizer que se foda (2016, edição portuguesa de 2018), seguido por Está tudo fodido (2019). Trabalhos de merda: Uma teoria (publicado originalmente em 2018) não faz parte deste grupo, nem a obscenidade no título desempenha papel meramente chamativo – David Graeber (1961-2020), um antropólogo americano cuja carreira combinou a docência em Yale e na London School of Economics com o activismo anarquista, tem a seu crédito uma obra com propósitos sérios (mesmo quando os títulos são provocadores) e que obteve reconhecimento crítico. Entre os seus ensaios, há a destacar Debt: The first 5000 years (2011) e Projecto Democracia: Uma arrojada reflexão sobre a ideia política mais poderosa do mundo (2013, editado em Portugal pela Presença), a que se junta agora Trabalhos de merda: Uma teoria, pela mão das Edições 70 e com tradução de Hugo Barros.

A capa de “Trabalhos de Merda: uma teoria”, de David Graeber (Edições 70)

O livro é um desenvolvimento de um artigo de Graeber com o título “On the phenomenon of bullshit jobs”, publicado em Agosto de 2013 na revista Strike! e que suscitou intenso debate um pouco por todo o mundo. Mesmo quem nunca tenha ouvido falar de Graeber, conhecerá provavelmente o slogan que lhe é creditado na qualidade de um dos líderes do movimento “Occupy Wall Street”, em 2011: “Nós somos os 99%”, uma denúncia da gritante desigualdade de rendimentos nos EUA, em que o 1% mais rico da população detém 25% do rendimento e 50% da riqueza do país (na verdade, Graeber declinou tal atribuição e há quem identifique a origem da expressão num artigo do economista Joseph Stiglitz publicado em 2011 na Vanity Fair).

No fundo de um poço

Peço aos leitores a indulgência de introduzir neste texto uma nota de cariz pessoal, que trata do meu contacto com um trabalho de merda na acepção literal do termo. Há um quarto de século, noutra encarnação, quando desempenhava funções na área da engenharia do ambiente num organismo do Estado com responsabilidades na área da protecção da natureza, fui chamado a averiguar um alegado caso de descargas de águas residuais para o meio aquático, com fonte numa fábrica de farinhas e óleos de peixe. A operação desta unidade seria, provavelmente, deficitária ou estaria no limiar da rentabilidade, mas era indispensável ao funcionamento da indústria conserveira da cidade, uma vez que usava como matéria-prima o refugo gerado por aquela, refugo que, de outro modo, não teria forma prática de ser eliminado. Ora, também o fabrico de farinhas e óleo de peixe gera um resíduo, que era recolhido por um sistema de colectores e concentrado no exterior da fábrica, num poço de uns três ou quatro metros de profundidade, de onde, após mais algum tempo de putrefacção, era bombeado para a superfície e espalhado em tanques pouco profundos, onde ficava a secar uns dias até perder a maior parte do teor de água, do volume e do odor e poder ser mais facilmente transportado para um aterro sanitário. Todos conhecerão o odor a peixe podre e serão talvez capazes de extrapolá-lo para o cenário de toneladas de cabeças, caudas, vísceras, peles e espinhas de peixe após uns dias de Verão, mas duvido que sejam capazes de conceber o fedor gorduroso emanado pela pasta viscosa que se acumulava no fundo do dito poço – é o refugo do refugo, a quinta-essência do pivete.

Descabeço do peixe, fábrica de conservas Nero & C.ª, Matosinhos, 1958

É provável que existam formas mais eficazes, sofisticadas e higiénicas de tratar estes resíduos, mas a época de ouro da indústria conserveira da cidade já ficara para trás há muito, restando apenas duas ou três unidades em operação, e, consequentemente, a vetusta fábrica de farinhas e óleos de peixe funcionava em moldes semi-artesanais e num ritmo letárgico e exibia, por todo o lado, sinais flagrantes de decrepitude, abandono e desleixo – quem visse esta ruína industrial de fora talvez nem suspeitasse de que ainda laborava. No poço dos resíduos, a bomba há muito deixara de funcionar e fora removida e o trabalho de trazer a pasta repugnante para a superfície era executado mediante uma corda, um balde, uma pá e dois operários: um em cima e outro no fundo, enterrado até quase à cintura em pura podridão, sem máscara ou qualquer equipamento de protecção. Vieram-me à mente, de roldão, várias questões, mas uma sobrepôs-se às outras: “as posições dos dois operários são fixas ou eles revezam-se?”.

Fábrica de conservas Júdice Fialho & C.ª, Portimão, década de 1920

A profissão que então exercia familiarizara-me com uma razoável paleta de fedores e com as operações que, nos bastidores, asseguram a salubridade e a conveniência da nossa civilização, mas nunca encontrara – nem voltei a encontrar – algo tão nauseabundo e torpe como aquele poço. Embora lá não tivesse regressado, o fedor assombrou-me o nariz durante dias a fio e passados alguns meses ainda era capaz de recriá-lo na imaginação.

O cheiro acabou por desvanecer-se, mas a imagem daquele poço tem voltado amiúde à minha mente: lembrei-me dela quando ouvi, num programa de comentário político, alguém que, a propósito de subida do salário mínimo, punha em causa a necessidade, sequer, da existência de salário mínimo, que, a seu ver, seria um atestado de menoridade intelectual dos trabalhadores: afinal de contas, o trabalho obedece às leis da oferta e da procura e ao trabalhador cabe fazer valer as suas competências e atributos e usá-los na negociação com o empregador a fim de obter uma remuneração adequada.

Regressou quando comecei a ouvir gente (sempre gente a quem a vida corria de feição no plano financeiro) proclamar, no tom entusiástico de quem encontrou a Verdade e a Luz, que a desigualdade económica gerada pelo capitalismo deve ser encarada sem dramatismo: ela é natural e inevitável e, portanto, deve ser aceite como o preço a pagar por hoje sermos (colectivamente) mais ricos do que na era pré-capitalista.

Do que falamos quando falamos de merda

Ao contrário do que o título da edição portuguesa sugere, Trabalhos de merda, de David Graeber, não é sobre trabalhos de merda. O título original da obra é Bullshit jobs: The rise of pointless work and what we can do about it e o substantivo “bullshit”, embora resulte, numa tradução estritamente literal, em “merda de boi”, tem o significado, na maioria dos dicionários, de “conversa fiada”, “mentira”, podendo compreender ainda “treta”, “léria”, “paleio”, “cantiga”, “lábia”, “ludíbrio”, “conto”, “engano”, “manha” (e, em português do Brasil, os coloridos “bobagem”, “besteira” e “papo furado”). O verbo “to bullshit” confirma que verdadeiro sentido de “bullshit” não tem a ver com “merda”, uma vez que significa, “enganar”, “ludibriar”.

“Bullshit” não é palavra fácil de traduzir, para português ou para outra língua, e é instrutivo considerar as soluções encontradas para verter o título do célebre ensaio On bullshit (2005), de Harry G. Frankfurt, professor de filosofia na Universidade de Princeton. A primeira edição portuguesa, de 2006, pela Livros de Areia, surgiu como Da treta, mas uma edição posterior, pela Bookout, escolheu como título Bullshit! Sobre a conversa fiada, o embuste e a mentira. Na edição espanhola o ensaio surgiu como On bullshit: Sobre la manipulación de la verdade, dando ênfase à intenção deliberada de distorcer factos; nas edições francesa – De l’art de dire des conneries – e italiana – Stronzate: Un saggio filosofico – o foco foi deslocado para a estupidez.

A versão italiana retoma a conexão fecal da palavra inglesa, já que “stronzo”, além de “palerma”, significa também “cagalhão”. Mas a verdade é que o termo “bullshit” só no início do século XX ganhou a componente “merdosa”, com o primeiro uso registado a surgir em 1915 entre as tropas do Império Britânico destacadas na Europa continental. A palavra “bull” (homógrafa e homófona do “bull” que significa “touro”) estava em uso desde o século XVII, com origem no francês arcaico “bole”, que significava “fraude, aldrabice, astúcia”, e terá sido durante a I Guerra Mundial que os soldados australianos e neo-zelandeses, ao darem-se conta de que os oficiais britânicos tendiam a atribuir maior importância às aparências e ao cumprimento de regras do que a combater de forma eficaz, o que era uma forma de “bull”, somaram a esta a palavra “shit”, com o intuito de ridicularizar os oficiais britânicos e a sua conduta postiça e pretensiosa.

Em inglês, “bullshit” comporta vários significados e nuances, que Frankfurt examina no seu ensaio, sublinhando que a “bullshit” implica de quem a pratica um estado de espírito: a intenção de ludibriar, de simular. O ludíbrio pode visar a obtenção de um proveito material, como quando um vendedor de carros de segunda mão tenta persuadir o comprador de que uma caranguejola prestes a exalar o último suspiro está “como nova” ou quando um gestor de conta tenta persuadir o cliente de que um certo “papel comercial” duvidoso é um investimento de retorno garantido; ou pode servir apenas para projectar uma imagem empolada do “bullshitter” como alguém muito vivido, astuto, bem informado, decidido, destemido, desenrascado, seguro de si, bem relacionado e influente.

Vendedor de carros usados em acção: Cena de episódio de 1997 da sitcom americana Caroline in the city

Mesmo quem nunca foi trapaceado na compra de um carro ou de fundos de investimento, estará seguramente familiarizado com a segunda acepção, pois ela faz parte da “segunda natureza” de muitas pessoas (em certos contextos socio-profissionais e familiares, há dias em que a maioria das interacções humanas podem ser com criaturas destas, o que é mentalmente extenuante). Como se já não houvesse “bullshit” de sobra no mundo, a sua produção tem sido extraordinariamente fomentada pelas redes (ditas) sociais, onde a atitude básica (o “default mode”) da maioria dos intervenientes é o auto-engrandecimento, a bazófia, o intuito de convencer os outros de que se é uma pessoa interessantíssima e que se leva uma vida invejável. Enquanto na primeira acepção, o ludíbrio diz respeito ao mundo exterior (mente-se sobre as características factuais do carro ou do fundo de investimento), na segunda o que é falsificado são as ideias, atitudes, sentimentos, motivações e interesses do próprio “bullshitter” – o que confere à “bullshit” uma componente de pretensiosismo.

Frankfurt não tem inteiro êxito no estabelecimento de distinções entre a simples mentira, o “bluff” e a “bullshit” e não desenvolve as várias facetas que a “bullshit” tem assumido no passado e no presente (tem uma justificação: o livrito cabe num bolso e tem apenas 60 páginas), mas a leitura do ensaio é proveitosa e proporciona substancial “alimento para o espírito”.

De regresso ao livro de David Graeber e face aos exemplos acima, é duvidoso que, “trabalho de merda” seja uma tradução apropriada para “bullshit job” e esse juízo torna-se ainda mais forte quando se examina a definição fornecida pelo próprio Graeber: “Um [bullshit job] é uma forma de emprego remunerado que é tão completamente inútil, desnecessária ou prejudicial que nem o empregado consegue justificar a sua existência, ainda que, como parte das condições do emprego, se sinta obrigado a fingir que não é o caso”.

A inadequação é confirmada quando, na pg. 40, Graeber faz a distinção “entre trabalhos que são inúteis e trabalhos que são simplesmente maus. Vou referir-me a estes como ‘trabalhos merdosos’ (shit jobs), já que é assim que a maior parte das pessoas se refere a eles”. Graeber sublinha que considera que estes dois tipos de trabalho “quase podem ser considerados opostos”. Os “bullshit jobs”, afirma, “são habitualmente muito bem pagos e costumam oferecer excelentes condições de trabalho. São tão-somente inúteis”. Já os “shit jobs” costumam “envolver trabalho que precisa de ser feito e que beneficia claramente a sociedade; o único problema é que os trabalhadores que o fazem são mal pagos e mal tratados”.

Um exemplo de “shit job”: Trabalhadores da recolha de lixo, Kent County, Michigan, década de 1930

Conclui-se que a tradução portuguesa dá nomes similares – “trabalhos de merda” e “trabalhos merdosos” – a duas coisas que são tão diferentes que o autor as considera quase como opostas – “bullshit jobs” e “shit jobs”. Teria sido mais avisado traduzir “bullshit jobs” como “trabalhos de treta” e será esse o critério que se empregará neste artigo daqui em diante, reservando “trabalhos de merda” ou “trabalhos merdosos” para “shit jobs”.

É importante frisar que embora, acima, se tenha escolhido o exemplo dos operários no poço da fábrica de farinhas e óleo de peixe como quinta-essência do “trabalho de merda”, e a maior parte dos trabalhos na área da limpeza e da recolha, triagem e processamento de resíduos sejam “trabalhos de merda”, estes não têm de ser necessariamente sujos ou insalubres. O trabalho nas cadeias de fast food, nos armazéns das grandes empresas de comércio online ou nas estufas da agro-indústria são também típicos “trabalhos de merda”: são úteis à sociedade, mas são precários, mal pagos, árduos, com metas de “produtividade” difíceis de cumprir, penalizações para erros e incumprimentos, escassas ou nulas perspectivas de “progressão na carreira” e sujeitos a regras e imposições injustificadamente rígidas e, amiúde, humilhantes.

As muitas facetas dos “trabalhos de treta”

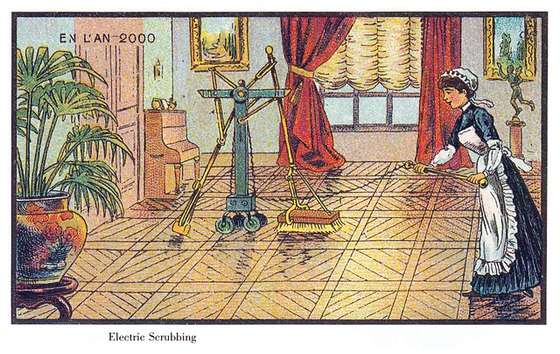

No artigo de 2013 na Strike!, título “On the phenomenon of bullshit jobs”, Graeber apresentou uma listagem sumária dos “trabalhos de treta” mais correntes: “CEOs de fundos privados de investimento, lobistas, investigadores de relações públicas, actuários [uma inclusão que Graeber depois admitiu ser injusta], operadores de telemarketing, oficiais de diligências, consultores jurídicos”. São sobretudo trabalhos do mundo dos escritórios, desempenhados em frente de écrans de computador, mas nem sempre foi assim: um dos “trabalhos de treta” por excelência – hoje praticamente extinto – era o de ascensorista. A sua função objectiva era absolutamente inútil, a sua função simbólica era dar aos hóspedes do hotel ou aos clientes das lojas de departamentos a sensação de serem pessoas importantes – de certa forma, um resquício dos lacaios do período feudal, a maior parte dos quais servia apenas para mostrar que o seu amo possuía meios para sustentar um vasto séquito.

Ascensoristas, loja de departamentos Selfridges, Londres, 1928

A identificação do que é um “trabalho de treta” comporta uma boa dose de subjectividade, uma vez que, na definição de Graeber, depende da percepção que o trabalhador tem da inutilidade da função que desempenha e facilmente se imagina que duas pessoas que desempenham a mesma função possam ter dela ideias opostas: uma – chamemos-lhe o perfil 1 –, mais auto-crítica e com maior consciência social, sentir-se-á acabrunhada por estar a ser paga para não fazer nada de útil, e outra – perfil 2 –, mais calaceira, auto-confiante e dada à bazófia, pode sentir-se grata por não ter de puxar pela cabeça e por preencher a jornada laboral a jogar jogos de computador ou a bisbilhotar o Instagram e, ao mesmo tempo, ter uma ideia muito favorável ou até francamente insuflada do seu papel (alguns cultivarão mesmo a ilusão de que, sem eles, o seu departamento ou divisão soçobraria e que talvez o PIB do país caísse um ou dos pontos percentuais).

Graeber cita um estudo da YouGov no Reino Unido, que apurou que 37% dos inquiridos entende que o seu trabalho não “contribui com algo significativo para o mundo”, e um inquérito similar, na Holanda, em que 40% dos inquiridos exprimiu opinião similar. Ao longo do livro, Graeber faz desfilar grande número de testemunhos de pessoas com o perfil 1, mas nem um com o perfil 2 e esta lacuna, de que o autor não parece dar-se conta, resulta, em parte, do facto de a sua amostragem se basear – como se tornou comum na era da Internet – na iniciativa de cada indivíduo em contactar Graeber, através de um e-mail fornecido para o efeito. É claro que existe aqui um enviesamento: só as pessoas que correspondem ao perfil 1 irão dar o seu testemunho, as que encaixam no perfil 2 não andam pela Internet em busca de artigos denunciando a proliferação de “trabalhos de treta” e as perversões sádicas do capitalismo no século XXI (estão satisfeitas com o trabalho que têm e com o capitalismo) e, mesmo que, por acaso, tropeçassem nos textos de Graeber sobre “trabalhos de treta”, não se veriam neles retratados.

Este enviesamento inerente à amostragem via Internet, anónima, não verificada e “por iniciativa do inquirido”, está hoje a contaminar muita da investigação académica (sobretudo na área das ciências sociais) e muitos dos inquéritos de opinião e sondagens realizados por instituições estatais e empresas. A crescente popularidade do método é compreensível – é muito barato e pouco trabalhoso, quando comparado com os métodos “tradicionais” – mas produz, inevitavelmente, resultados muito pouco fiáveis, como saberá quem possua noções básicas de probabilidades & estatística, ou tenha ouvido falar do fiasco estrondoso que foi a sondagem realizada em 1936 pela Literay Digest relativa às eleições presidenciais americanas, ou dos Kinsey Reports de 1948 e 1953, ou dos Hite Reports de 1976 e 1981, que deram imagens enviesadas da sexualidade humana devido a análogo enviesamento de amostragem. A corrente voga de amostragem via Internet a quem se prontifique a responder só não tem consequências mais graves porque a maior parte das “investigações” que a ela recorrem são, elas mesmas, “trabalhos de treta”, pelo que acabarão a ganhar pó nos arquivo de uma universidade.

Uma possibilidade que Graeber deixa por explorar é a de o trabalho que é executado com aplicação, competência e proficiência e em que o trabalhador se sente realizado, mas cujo universo de destinatários é quase inexistente. Tome-se o caso da crítica de concertos de música clássica, que alguns jornais de referência ainda mantêm: quantas das 150 pessoas que assistiram na Casa da Música, no Porto, a um concerto com obras de Kaija Saariaho e Olli Kortekangas irão ler o jornal onde essa crítica será publicada e quantas de entre essas terão interesse em saber que o crítico entendeu que o maestro conseguiu, numa obra, “uma reveladora exploração tímbrica”, que na abertura do segundo andamento de outra, “o oboé entrou ligeiramente atrasado”, e que uma terceira obra “beneficiou da disposição espaçada dos músicos no palco”? Para os leitores do jornal que não assistiram ao evento, o assunto é tão apelativo quanto o tempo no dia anterior em Turku, na Finlândia. É muito provável que a crítica seja lida apenas pelo maestro, um ou outro músico da orquestra (o oboísta!), o programador da sala de concertos, quiçá um dos administradores da entidade que gere a sala – e não por serem leitores usuais do dito jornal ou terem hábito de ler críticas de concertos, mas porque a empresa de “clipping” contratada pela entidade que gere a sala enviou a esta um PDF com a dita crítica. Se, um dia, a direcção do jornal decidir eliminar, discretamente, a secção de crítica de concertos, ou outras secções cujo público potencial está praticamente extinto, devido a inelutáveis mutações sociológicas e tecnológicas, como sejam a crítica de discos de géneros musicais marginais e de livros de poesia, é possível que nem um leitor dê por isso. E há que admitir que um trabalho cuja extinção passa completamente despercebida às pessoas a quem supostamente se destina é, em certa medida, um “trabalho de treta”, ainda que quem o faz possa não o entender assim.

Um fóssil de outro tempo: Capa de compilação dos fascículos semanais do primeiro ano (1798-99) da revista de crítica musical Allgemeine Musikalisches Zeitung, a mais conceituada publicação em língua alemã neste domínio e que cobria eventos musicais em toda a Europa e nos EUA

Vamos todos fazer de conta

Como Graeber deixa claro na sua definição de “trabalho de treta”, o fingimento é uma componente indispensável deste. O trabalhador a quem foi confiada uma tarefa que apenas ocupa 15 minutos de uma jornada de trabalho de sete ou oito horas não pode ocupar o tempo livre a ler um livro, ver um filme no YouTube, procurar um sofá de segunda mão que combine com as cortinas da sala, aprender japonês ou discutir com os colegas o último episódio de “Squid game”. Ou melhor, pode, desde que não o faça de forma ostensiva – está obrigado a dar a ideia de que está sempre a trabalhar. Esta obrigação acaba por agravar a sensação de falta de sentido que um “trabalho de treta” comporta – como Graeber sublinha, uma vez que o próprio empregador criou um trabalho inútil e está consciente disso, quando fingimos trabalhar “nem sequer temos a satisfação de saber que estamos a enganar alguém”. O que torna o facto de se ser forçado a fingir que se trabalha exasperante é tornar “claro em que medida se está sob o poder total de outra pessoa”. Graeber realça os efeitos devastadores, em termos psicológicos de “se estar preso a um trabalho em que se é tratado como se se estivesse a fazer algo de útil e em que se tem de entrar no jogo e fingi-lo, apesar de se ter perfeita consciência de isso não ser verdade. Não se trata apenas de um assalto ao sentimento que a pessoa tem da sua importância, mas ainda um ataque directo às próprias bases que sustentam a sensação de se ser um ‘eu’”.

Graeber ilustra esta absurda situação com uma piada do comediante Bill Hicks que merece ser reproduzida:

“Patrão: Porque não está a trabalhar?

Trabalhador: Não há nada para fazer.

Patrão: Bom, é suposto fingir que está a trabalhar.

Trabalhador: Caramba, eu tenho uma ideia melhor. Porque é que não finge você que eu estou a trabalhar? É mais bem pago do que eu”.

Relógio de ponto fabricado pela National Time Recorder Co. Ltd., início do século XX

Nos “trabalhos de treta”, torna-se evidente uma característica do trabalho moderno que pareceria desconcertante na Antiguidade ou na Idade Média: “o tempo do trabalhador não é deste; pertence à pessoa que o comprou”. Em princípio, o intuito de quem, mediante um contrato, adquire direitos sobre o tempo de um trabalhador seria “espremer” este ao máximo, mas nos “trabalhos de treta”, que não geram produtos ou serviços úteis, a única coisa que o empregador reclama é o tempo do contratado. Esta situação é particularmente evidente na função pública, onde muitos funcionários que não desempenham tarefas cruciais para o funcionamento regular da sociedade (recolher o lixo, reparar fugas de água, apagar incêndios, cuidar de doentes, ensinar geometria descritiva) acabam em “trabalhos de treta”, onde, não havendo metas ou quotas “de produção” para cumprir nem recompensas para a diligência e para a eficiência, a relação laboral fica reduzida ao cumprimento pelo trabalhador do horário estipulado. E tamanha importância tem sido colocada na observância dos horários de trabalho, mesmo que este seja absolutamente improdutivo, que o relógio de ponto, que fez a sua primeira aparição em 1890, não só foi tendo cada vez maior difusão – entrando mesmo nas repartições mais comatosas e poeirentas – como foi ganhando sofisticação, com o intuito de prevenir a possibilidade de o trabalhador estar a “roubar” o precioso tempo que cabe ao “patrão”. O apogeu deste controlo do tempo chegou com o relógio de ponto biométrico, apoiado num sistema de reconhecimento de impressão digital, de rosto ou de retina – um belo exemplo da tecnologia de ponta colocada ao serviço da mesquinhez e do espírito concentracionário, a coberto do nobre desígnio da produtividade.

Um moderno relógio de ponto biométrico, com reconhecimento de impressão digital

Embora a experiência do tele-trabalho imposta pela pandemia de covid-19 tenha evidenciado resultados positivos nalgumas funções e nalguns sectores de actividade, proporcionando flexibilidade ao trabalhador sem comprometer a produtividade (e poupando a atmosfera à emissão de uma apreciável quantidade de CO2 e outros poluentes decorrentes das deslocações), a maioria dos “chefes” continua a fazer questão de ter os seus trabalhadores no escritório. Alguns “chefes” adoptam esta postura porque pensarão algo como “Comprei o direito a usar o teu tempo, não podes ficar em casa de pijama a beber chá e com o gato ao colo”, mas o que é curioso é que também as chefias em organismos públicos tendem para o mesmo sentimento de posse, embora o pagamento do funcionário não saia do seu bolso e alguns dos seus funcionários não tenham nada para fazer no escritório (ou que o que há para fazer não possa ser feito a partir de casa).

Uma vez que os numerosos testemunhos de quem desempenha “trabalhos de treta” que surgem no livro de Graeber vêm quase todos do mundo anglo-saxónico, é adequado inserir uma pincelada de cor portuguesa. Esta pequena história verídica tem por cenário um organismo do Estado central, cujas funções, embora de indiscutível utilidade, estão longe de serem prementes ou inadiáveis e que está, consequentemente, infestado de “trabalhos de treta”, e é protagonizada por um quadro técnico superior recentemente transferido para aquele serviço. Por ocasião de uma das vagas da pandemia de covid-19, a direcção do organismo entendeu que, mesmo sem ter sido decretada pelo Governo a obrigatoriedade geral do tele-trabalho, todos os funcionários deveriam ficar em casa a dar continuidade, na medida do possível, aos trabalhos que tinham em mãos; o quadro recém-chegado, que ainda não recebera atribuições e encargos específicos, inquiriu junto do seu superior se também deveria ficar em casa e a resposta foi “Uma vez que ainda não tem trabalho para fazer, tem de vir trabalhar”.

É um exemplo revelador do entendimento que o Estado-patrão português tem, frequentemente, da relação com os seus funcionários: não tenho interesse pelos bens, serviços ou conhecimentos que possas gerar, mas comprei 35 horas por semana do teu tempo e faço questão de as gastar até ao último segundo.

Um cenário que poucos reconhecerão

Os leitores portugueses ficarão perplexos perante as percentagens de pessoas que, no livro de Graeber, declaram não desempenhar funções úteis no seu emprego ou que as executam em dez minutos e têm de arranjar forma de ocupar o resto do horário de trabalho. A verdade é que as estatísticas citadas por Graeber não incluem numerosos parâmetros fundamentais e não detalham a forma como foram obtidas e processadas, pelo que desconhecemos a sua fiabilidade e representatividade. É muito provável que existam grandes diferenças consoante os países, as regiões e a dimensão, tipo e sector de actividade das empresas e é também provável que em Portugal os “trabalhos de treta” sejam menos correntes do que nos EUA e Grã-Bretanha – os dois países mais frequentemente mencionados nos exemplos de Graeber – pelo simples facto de o nosso tecido empresarial ser dominado por micro e pequenas empresas, que rapidamente soçobrariam se dois dos seus seis empregados não fizessem nada de útil (a não ser, claro que a empresa seja a fachada de um esquema de lavagem de dinheiro).

Graeber não menciona o factor “dimensão da empresa”, mas parece óbvio que, enquanto o “trabalho de merda” está por todo o lado, o “trabalho de treta” só pode medrar em “ecossistemas” empresariais de grande dimensão, que, em Portugal, são em número limitado – o que leva, possivelmente, a que, por cá, acabe por estar sobre-representado na função pública ou no sector empresarial do Estado.

Os primórdios do “escritório”: gravura incluída num manual de aconselhamento jurídico publicado em 1719 por Julius Bernhard von Rohr

Por outro lado, é certo que mesmo uma empresa privada de grande dimensão poderá ver o seu desempenho comprometido – deixando os seus proprietários ou accionistas descontentes – se criar demasiados “trabalhos de treta”, enquanto os organismos e empresas do sector público não têm de pagar dividendos a accionistas nem correm risco sério de falir, pelo que os “trabalhos de treta” têm condições para medrar. Foi por esta razão que o “trabalho de treta” conheceu o seu apogeu nas economias ditas “planificadas” dos regimes ditos “socialistas”, onde todo o sector produtivo estava nas mãos do Estado – e não há melhor tradução do espírito então reinante entre os trabalhadores desses países do que a velha piada soviética “Nós fingimos trabalhar; eles fingem pagar-nos”. Graeber cita este slogan de uma ironia amarga mas não explora o tema do “trabalho de treta” no mundo socialista pré-1989 (o suposto “paraíso dos trabalhadores”), pois o seu foco está no mundo capitalista de hoje – e é certo que há uma diferença essencial entre os dois universos: a economia planificada sempre se revelou demasiado ineficiente para poder pagar bons salários aos seus apparatchiki.

Há também que considerar que o cenário descrito por Graeber, de alastramento generalizado do “trabalho de treta” no sector privado, não bate certo com as notícias que dele têm emanado nas últimas décadas e que têm sido dominadas por eufemismos como “downsizing”, “restruturação” ou “supressão de redundâncias”, que se traduzem na eliminação do maior número possível de trabalhadores sem comprometer a capacidade de produção e na sobrecarga dos trabalhadores que foram (por enquanto) poupados ao despedimento. Aliás, a roda-viva de aquisições e fusões em que as grandes empresas multinacionais parece, na maior parte das vezes, não ser guiada pelo fito de “racionalizar a produção”, “criar sinergias”, “criar uma nova dinâmica empresarial” ou “conquistar a liderança” num determinado segmento de actividade, mas simplesmente cortar nos custos através do despedimento de trabalhadores – o que, aliás, costuma ser saudado, de imediato, pelos “mercados”, na sua infinita sabedoria, com um robusto aumento na cotação das acções da empresa “restruturada”. A esta tendência soma-se o facto de os avanços na robotização e na inteligência artificial terem vindo a promover o encolhimento do número de trabalhadores das grandes empresas “tradicionais”, ao mesmo tempo que as novas gigantes do Admirável Mundo Digital, embora movimentem somas fabulosas e sejam campeãs da valorização bolsista, empregam apenas algumas centenas de trabalhadores (ver Que fazer com toda esta gente supérflua?).

Escritório, Grã-Bretanha, 1903

Também parece um contra-senso que as grandes empresas, tão empenhadas em reduzir custos com pessoal e em “espremer” mais rendimento dos seus “colaboradores” e tão relutantes em pagar impostos que gastam fortunas em consultoria para atingir estes desideratos, vão depois dissipar o pecúlio assim conquistado criando postos de trabalhos improdutivos e generosamente pagos. O próprio Graeber reconhece, na pg. 178, que “a realidade de tantas pessoas serem pagas para não fazer nada contraria […] todos os nossos pressupostos sobre como deveriam funcionar as economias de mercado”. Mas defende que os “trabalhos de treta” não só resultam da natureza intrínseca do sistema capitalista como ganharam impulso adicional com o colapso dos regimes socialistas da URSS e da Europa de Leste no início da década de 1990 e com as subsequentes mutações por que passou o capitalismo.

A financeirização da economia

Graeber apresenta várias explicações para sustentar a sua tese:

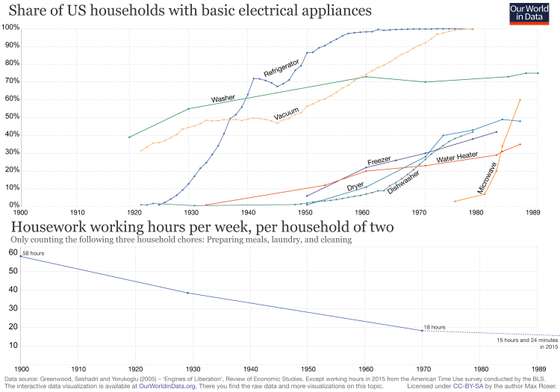

1) A nível global assistiu-se ao declínio do emprego na agricultura, uma estabilização do emprego na indústria e um enorme crescimento do emprego nos serviços, que foi maior ainda nas nações desenvolvidas, onde o declínio do emprego agrícola foi mais pronunciado e se registou um declínio do emprego industrial, que foi maciçamente deslocalizado para o Sudeste Asiático e outras regiões com mão-de-obra barata. Porém, a componente dos serviços que mais se desenvolveu foi a que no meio económico anglo-saxónico é conhecida como FIRE (“finance, insurance, real estate”: finança, seguros, imobiliário) e os novos postos que foram criados correspondem a “administradores, consultores, empregados de escritório, contabilistas, profissionais de tecnologias de informação e similares […], justamente a área em que proliferam os ‘trabalhos de treta’”.

2) As grandes empresas “dedicam-se cada vez menos a fabricar, construir, consertar ou manter coisas e cada vez mais a processos políticos de apropriação, distribuição e alocação de dinheiro e recursos”. “Se a existência de ‘trabalhos de treta’ parece desafiar a lógica do capitalismo, uma razão possível para a sua proliferação talvez seja a de que o sistema actual não é o capitalismo”, ou, pelo menos, já não é o capitalismo “clássico”, tendo dado lugar a um “sistema rentista”. Graeber dá como exemplo a General Motors, que “não ganha dinheiro na venda de carros mas sobretudo nos juros que cobra pelos empréstimos para comprar carro”.

3) Uma vez que a produção deixou de ser o cerne da actividade destas empresas (e a automação assegura cada vez mais tarefas no processo de produção), a pressão é para extinguir empregos na linha de produção (colarinhos azuis), ao mesmo tempo que se criam empregos supérfluos no sector administrativo (colarinhos brancos, maioritariamente “trabalhos de treta”), com o propósito de rodear os executivos de topo de um séquito que lhes confere uma aura de importância.

4) Ainda assim, como podem as grandes empresas dar-se ao luxo de pagar aquilo que, aos olhos dos colarinhos azuis, são “uns tipos de fato, com títulos pretensiosos, que andam por aí e não fazem nada”? Acontece que – e este é um fenómeno bem comprovado – nos anos após o final da II Guerra Mundial os salários acompanharam o incremento da produtividade, mas a partir do final da década de 1970 as remunerações começaram a ficar para trás e hoje existe um grande hiato entre os dois indicadores.

Evolução da produtividade do trabalho (a azul) e da remuneração (salário base por hora a verde; remuneração total por hora a vermelho) nos EUA entre 1948 e 2017; o gráfico toma como ponto de referência o ano de 1979

A maior parte dos lucros do aumento de produtividade foi, portanto, usada para remunerar o capital, o que explica o extraordinário aumento da riqueza do 1% no topo da sociedade e, em particular, dos mais ricos entre os ricos. Mas, além de ser canalizado para accionistas, investidores e executivos, “outra porção considerável dos benefícios do aumento da produtividade foi utilizada para criar cargos profissionais de gestão totalmente novos e essencialmente inúteis, muitas vezes […] acompanhados por pequenos exércitos de pessoal administrativo igualmente inútil”.

Evolução da produtividade do trabalho, expressa como PIB por hora de trabalho (linhas sólidas) e do salário médio (linhas tracejadas) para os países do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA) entre 1990 e 2020; valores em dólares ajustados à paridade do poder de compra

Na verdade, não só a remuneração dos trabalhadores deixou de acompanhar o aumento de produtividade como a desigualdade salarial aumentou, como mostra o gráfico abaixo: o salário médio está cada vez mais distante do salário mediano, o que talvez reflicta a criação de “trabalhos da treta” relativamente bem pagos e a estagnação dos salários, já de si baixos, dos trabalhadores que realmente desempenham tarefas indispensáveis – e que tendem a cair na categoria dos “trabalhos de merda”.

A ascensão do capitalismo de casino

Segundo Graeber, a grande divergência entre produtividade e salários e a proliferação de “trabalhos de treta” são consequência da financeirização da economia. É pertinente sumarizar os principais passos desse processo que ganhou ímpeto na década de 1990 e que foi fortemente potenciado pela desregulação dos mercados financeiros. Esta teve um momento crucial em 1999, com a anulação pelo presidente (democrata) Bill Clinton do Glass-Steagall Act, de 1932, um pacote legislativo que impusera a separação entre os bancos comerciais e os bancos de investimentos e visava evitar a repetição dos fenómenos que tinham conduzido ao crash bolsista de 1929, que estivera na origem da Grande Depressão. Liberto deste freio, os mercados financeiros converteram-se num universo paralelo, assente na especulação e cada vez mais autónomo da economia real.

Entretanto, no Reino Unido, o governo (conservador) de John Major chegara à conclusão, no início dos anos 90, que a melhor forma de salvar a economia declinante do país seria esquecer de vez o outrora pujante sector industrial, que estava em cacos, e fomentar o sector financeiro através do escancarar de portas aos oligarcas russos que tinham tido a astúcia de aproveitar o desmantelamento e venda ao desbarato do sector empresarial estatal da antiga URSS para enriquecer da noite para o dia (Portugal esteve longe de ser o inventor do conceito de “Vistos Gold”). O Reino Unido criou também extraordinárias facilidades para o registo de empresas-fachada e para a circulação de capitais entre a praça financeira londrina e os paraísos-fiscais situados nos seus territórios ultramarinos – com tanto sucesso o fez que, em 2021, três desses territórios (Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimão e Bermudas) ocupavam os três primeiros lugares do top 10 de “facilitadores da evasão fiscal por grandes empresas” (a que se soma a Ilha de Jersey em 8.º lugar). O Reino Unido converteu-se, assim, no refúgio favorito dos cleptocratas de todo o planeta e Londres, na capital mundial da lavagem de dinheiro.

A City londrina (vista da Tower Bridge) alberga as sedes de algumas das maiores empresas multinacionais e das mais reputadas firmas de consultoria jurídica e financeira

Embora o pretexto para o Brexit invocado pelas elites e assimilado pelas massas tenha sido o “taking back control” e a libertação da “tirania burocrática de Bruxelas” foi, em última análise, para preservar este estatuto privilegiado como “centro de negócios” e “porto de abrigo” que o Reino Unido escolheu sair da União Europeia, cuja regulamentação no domínio financeiro ameaçava tornar-se demasiado restritiva para o gosto dos britânicos e dos seus “clientes” (o que não impede que, no top 2021 de “facilitadores da evasão fiscal por grandes empresas”, a Holanda e o Luxemburgo surjam em 4.º e 6.º lugar, respectivamente).

Entretanto, a criação de formas de transacção bolsista puramente electrónicas, em 1983, e os formidáveis progressos na informática deram extraordinária relevância às transacções de alta frequência (“high-frequency trading” ou HFT), um mecanismo especulativo que emprega algoritmos sofisticados, computadores ultra-rápidos e linhas “expresso” de fibra óptica para tirar partido de desfasamentos de mili-segundos na transmissão de ordens de compra e venda nos mercados bolsistas – em 2009-2010 as transacções de alta frequência atingiram um pico de 60% do total de transacções bolsistas nos EUA e, embora tenham perdido algum protagonismo, ainda representam hoje cerca de metade das transacções totais. Como é regra no capitalismo de casino, as transacções de alta frequência não produzem nada, não geram benefício algum para a sociedade, acentuam a volatilidade dos mercados financeiros e só dão dinheiro a ganhar a um punhado de especuladores (embora nada garanta que esses ganhos não sejam pulverizados nas jogadas seguintes, uma vez que, como num casino, a aleatoriedade reina).

Em 1970, o valor total do mercado bolsista (ou capitalização de mercado) dos EUA representava 13% do PIB, em 2000 atingiu 145% do PIB, em 2020 foi de 195% (ou seja: a economia fantástica é quase duas vezes maior do que a economia real). Nem todos os mercados bolsistas são tão pujantes – o português, em 2020, ficou-se por 37% do PIB – mas existem mercados ainda mais sobre-aquecidos do que o dos EUA, como sejam o da Suíça (266% do PIB) ou o de Hong Kong (1769% do PIB). Mesmo os mais distraídos se terão apercebido da dissociação entre mercados financeiros e economia real durante os confinamentos de 2019, decorrentes da pandemia de covid-19, quando a economia mundial ficou paralisada durante meses, com fábricas, lojas e aeroportos encerrados e consumidores fechados em casa, mas os mercados financeiros batiam recordes de capitalização.

O capitalismo de casino, por não produzir nenhum bem ou serviço útil, por estar divorciado da realidade e por os seus ganhos serem de natureza puramente especulativa, é um caldo de cultura favorável ao crescimento luxuriante de “trabalhos de treta”. E hoje em dia abrem-se novas perspectivas a este sector parasitário, devido ao furor em torno das cripto-moedas. Graeber não as menciona, talvez por em 2018, quando o livro foi publicado, elas ainda não serem mais do que uma “curiosidade”, mas em 2022 há um entusiasmo a raiar a euforia em torno delas (até que bolha especulativa estoire) e há até um país, El Salvador (um Estado falhado e à beira da insolvência), que reconhece uma delas, a bitcoin, como meio de pagamento legal e planeia construir uma cidade utópica, livre de impostos, chamada Bitcoin City. Revoadas de cripto-evangelistas, recém-saídos das “business schools” profetizam que será apenas uma questão de tempo até que todos os Estados e instituições financeiras adiram às cripto-moedas como meio de pagamento, embora nenhum destes profetas explique que função útil desempenham as cripto-moedas que não seja assegurada já pelas moedas “convencionais”, nem como se justifica a promoção entusiástica de moedas cuja “mineração” requer imenso tempo de computador e, logo, grandes emissões de CO2, nem que segurança como meio de pagamento e aforramento pode ser oferecida por um activo caracterizado por uma extrema volatilidade.

Numa primeira fase, os “trabalhos de treta” no ramo das cripto-moedas envolviam apenas quem as “minerava” e quem as transaccionava, mas um artigo no suplemento Economia do Expresso de 28.01.2022 (“PS mantém Portugal como paraíso fiscal para cripto-moedas”) já considerava previsível “a entrada de novos participantes, com a criação de instituições como cripto-bancos, entidades custodiárias, corretoras e gestoras de risco e compliance”, a que se juntarão, à medida que os diversos Estados forem reconhecendo e regulamentando o seu uso, as entidades estatais com a responsabilidade de regular o sector. Ou seja: todo um universo paralelo construído em torno do vazio…

“Il Ridotto”, por Pietro Longhi, década de 1740. O Ridotto, uma ala do Palazzo Dandolo, em Veneza, foi a primeira casa de jogos de azar a ser licenciada na Europa, em 1638

Outro sucesso do hiper-capitalismo parasitário que Graeber não poderia prever em 2018 foi a fulgurante ascensão do mercado de NFTs (“non-fungible tokens” ou “activos não-fungíveis”), que, como as cripto-moedas recorrem à tecnologia “blockchain”. Os NFTs são transaccionados num mercado descentralizado e sem regulação, que é, na prática, uma recauchutagem do velho esquema de Ponzi para “nativos digitais”. Esta moscambilha já alimenta um enxame de agências de “trading” e de “artistas digitais” e é possível que venha também a dar origem a uma constelação de entidades “periféricas”, com os respectivos “trabalhos de treta”.

As cripto-moedas e os NFTs são para os Millennials e para a Geração Z o que as lotarias e a Dona Branca foram para a geração dos seus pais e avós: a oportunidade de enriquecer subitamente, sem trabalho nem talento, e viver dos rendimentos durante o resto da vida. É uma miragem que convém aos poderes estabelecidos, pois enquanto as massas depositarem uma esperança (sempre desproporcionada) nesta possibilidade infinitesimal de se libertarem da penúria não questionarão os mecanismos que a geram e perpetuam.

Salão de jogos Orient Saloon, em Bisbee, Arizona, c.1900

A recompensa do trabalho

Graeber chama repetidas vezes a atenção para o facto de a sociedade tender a pagar mal e tratar ainda pior quem desempenha trabalhos realmente vitais – trabalhadores da recolha de lixo e da limpeza de edifícios e espaços públicos, enfermeiros, bombeiros, condutores de ambulâncias, cuidadores de crianças, idosos e pessoas incapacitadas, trabalhadores agrícolas, repositores de stock e caixas de supermercados, motoristas de pesados, professores de jardins-de-infância – e de remunerar generosamente os “trabalhos de treta”, que a sociedade poderia dispensar. E as leis da oferta e da procura não conseguem explicar isto, pois na maior parte dos países desenvolvidos há, como observa Graeber, “uma enorme escassez de enfermeiros e uma super-abundância de licenciados em Direito”.

Ainda que o valor social das profissões tenha sempre componentes subjectivas e a sua determinação quantitativa envolva necessariamente assumpções e aproximações discutíveis, tem havido alguns estudos a aventurar-se por esse terreno e Graeber cita dois. Um da autoria de Lockwood, Nathanson & Weyl calculou, para diversas profissões nos EUA, a diferença entre o valor que um trabalhador gera para a sociedade e o valor que lhe é pago:

*Investigadores: + 9

*Professores: + 2

*Engenheiros: + 0.2

*Consultores e profissionais de tecnologias de informação: 0

*Advogados: – 0.2

*Publicitários e profissionais de marketing: – 0.3

*Gestores: – 0.8

*Trabalhadores do sector financeiro: – 1.5

Outro, da New Economics Foundation, no Reino Unido, estimou o quociente entre o valor gerado para a sociedade pelo trabalhador e o valor que lhe é pago (entre parêntesis indica-se o rendimento médio anual de cada uma destas profissões, em libras):

*Operário de reciclagem: 12 libras geradas por libra recebida (12.500)

*Trabalhador de limpeza em hospital: 10 libras geradas por libra recebida (13.000)

*Trabalhador de infantário: 7 libras geradas por libra recebida (11.500)

*Banqueiro: 7 libras destruídas por libra recebida (5.000.000)

*Contabilista da área fiscal: 11.2 libras destruídas por libra recebida (125.000)

*Executivo de publicidade: 11.5 libras destruídas por libra recebida (500.000)

O sub-capítulo “A propósito da relação inversa entre o valor social do trabalho e o dinheiro que se recebe por ele” leva em epígrafe uma frase do filósofo grego Epicteto – “A recompensa pelas virtudes reside nas próprias virtudes”, que espelha a forma como a sociedade vê a remuneração daqueles que se dedicam a actividades intelectuais e criativas: uma vez que estas são enriquecedoras e gratificantes para quem as exerce, tal deve ser considerado em si mesmo como um pagamento.

Há aqui que fazer uma ressalva: Epicteto deixou-nos, tal como outros filósofos estóicos da Grécia e Roma da Antiguidade Clássica, preciosos ensinamentos, mas na área do trabalho pouco ou nada há a aprender com eles, já que viveram em sociedades escravocratas e misóginas, que isentavam os homens de uma certa condição social de qualquer tipo de trabalho físico. A sociedade estava assente no trabalho dos escravos, das mulheres e das classes baixas, provia a todas as necessidades da elite intelectual patriarcal e permitia-lhes que se entregassem exclusivamente à reflexão, ao debate de ideias e à criação e fruição artística, pelo que se compreende que Epicteto considerasse dispensáveis compensações adicionais pelo trabalho desenvolvido pelos “pensadores” e “criadores”.

Ora, os “trabalhadores intelectuais” do nosso tempo não gozam dos privilégios dos seus homólogos da Grécia clássica; têm, como qualquer outro cidadão, de obter rendimentos que lhes permitam cobrir as suas despesas quotidianas, mas a sociedade não só tem relutância em conceder-lhes retribuições adequadas, como parece entender que os trabalhadores intelectuais estão moralmente obrigados a prestar serviços à comunidade a título gracioso: os escritores, por exemplo, são frequentemente solicitados para palestras em escolas e bibliotecas, sem que seja sequer aflorada a possibilidade de alguma compensação monetária pelo tempo despendido – um procedimento que nunca uma escola ou biblioteca se atreveria a propor a um técnico de ar condicionado, embora técnico de ar condicionado típico tenha rendimentos anuais várias vezes superiores aos do escritor típico. É também revelador o uso da palavra “dom” para caracterizar as competências dos que se dedicam a actividades intelectuais e criativas: por um lado, pressupõe que o referido talento é inato e natural, esquecendo que por trás da maior parte dos “dons” estão muitos anos de trabalho árduo, disciplina, pesquisa, formação, perseverança, experiências falhadas, escolhas erradas, retornos ao ponto de partida, frustrações e sacrifícios pessoais; por outro lado, presume que, uma vez que Deus ou a genética ou a Grande Lotaria Universal lhes concedeu um “dom”, devem sentir-se gratos por isso e partilhá-lo, a custo zero, com os seus concidadãos menos “dotados”. Curiosamente, este princípio redistributivo não costuma ser usado para persuadir os que têm o “dom” de fazer facilmente dinheiro a reparti-lo entre a comunidade.

Divisão de Classificação e Catalogação dos Arquivos Nacionais dos EUA, 1937

Num dos capítulos mais estimulantes do livro, “Porque é que, enquanto sociedade, não protestamos contra o crescimento do emprego inútil?”, Graeber examina mais aprofundadamente a perspectiva da sociedade sobre o trabalho e a sua remuneração e identifica um ressentimento, de laivos puritanos, contra aqueles que trabalham naquilo de que gostam e que retiram do trabalho realização e enriquecimento interior, como se nisso houvesse algo de pecaminoso.

Graeber aponta uma aparente contradição revelada pela investigação sobre trabalho que tem sido feita ao longo dos séculos XX e XXI: “1) Para a maioria das pessoas, o sentimento de dignidade e de valor próprio está ligado ao trabalho que fazem para ganhar a vida; 2) A maioria das pessoas detesta os seus trabalhos” e apresenta a resolução para o paradoxo: “se o trabalho é uma forma de sacrifício ou abnegação, então é o próprio horror do trabalho que possibilita vê-lo como um fim em si mesmo”. Ora, hoje está profundamente entranhada em todo o mundo desenvolvido a ideia (que Graeber faz remontar a Thomas Carlyle, entre outros pensadores) de que “o trabalho deve ser penoso e o tormento que é o trabalho é, em si mesmo, aquilo que forma o carácter. Dito de outra forma, os trabalhadores logram o sentimento de dignidade e de valor próprio porque odeiam os seus empregos”. Ou, em termos mais crus: “Se não estás a destruir a tua mente e o teu corpo através de trabalho remunerado, não estás a viver como deve ser”.

A crescente preponderância desta visão do trabalho ao longo dos séculos XX e XXI, está espelhada na evolução da ficção audio-visual, argumenta Graeber: enquanto o ócio dos ricos era um dos principais temas dos filmes da primeira metade do século XX e “durante a Grande Depressão nos anos 30, as audiências empobrecidas gostavam de assistir a filmes sobre a alta sociedade que retratavam as escapadelas românticas de playboys milionários”, nos últimos anos multiplicaram-se os filmes e séries televisivas sobre “CEOs heróicos”, com éticas de trabalho obsessivas e que sacrificam amizades, paz de espírito e valores ao sonho de erguer um império empresarial a partir de uma garagem ou de um anexo no quintal da casa dos pais.

Os mártires dos estádios

Graeber não aborda o assunto, mas também a representação dos desportistas nos mass media do século XXI reflecte a sacralização do trabalho e a associação deste à penosidade: quando ingressam num novo clube, os heróis do estádio juram solenemente que irão trabalhar imenso, quando sofrem derrotas prometem, contritos, ainda mais trabalho, quando vencem realçam a preparação exaustiva do jogo e o “espírito de sacrifício”.

Uma coisa é o desporto – entenda-se: o espectáculo desportivo de massas e, mais concretamente, o futebol-espectáculo – estar completamente subjugado ao hiper-capitalismo globalizado e apátrida no plano organizacional e financeiro (ver A febre do futebol parte 2: Bairrismo na era global e O que esta epidemia revelou sobre a esplendorosa indústria do futebol) e ser, cada vez mais, analisado numa óptica de metrificação e produtividade, que leva os comentadores a entreter-se a discutir estatísticas de “percentagem de posse de bola”, “percentagem de acerto de passe”, “percentagem de dribles com sucesso”, “quilómetros percorridos por jogador”, “percentagem de golos por remate”, “número de recuperações de bola no quarto ofensivo do terreno de jogo”. Outra coisa é que o jogo em si mesmo tenha sido expurgado da sua componente lúdica e se tenha convertido num trabalho penoso, de acordo com a ética puritano-capitalista – “saber sofrer” tornou-se na mais exaltada das qualidades e o que deveria ser ocasião para dois grupos de jovens desempenados se alhearem de preocupações e responsabilidades comezinhas e passarem noventa minutos a dar pontapés numa bola converteu-se numa sessão de martírio. Ao menos, no circo romano, enquanto os mártires penavam na arena, os espectadores divertiam-se nas bancadas, mas o público de hoje, contagiado pelo discurso dos jogadores, dos treinadores e dos media, também converteu a sua experiência num “sofrimento”. Tal como Cristo desceu à Terra para resgatar a humanidade dos seus pecados e oferecer-lhe a possibilidade da vida eterna, faria falta um novo Messias que libertasse o desporto do sofrimento e voltasse a convertê-lo num divertimento. Porém, as figuras proeminentes do mundo desportivo tendem a assemelhar-se mais a Judas do que a Jesus.

Jogador de bola decapitado, estela proveniente da estação arqueológica de Aparicio (c.700-900 d.C.), no estado de Veracruz, México. Na América Central pré-colombiana foi popular um desporto/ritual com bola (denominado “pok-ta-pok” ou “pokolpok”), a que, nalgumas culturas e épocas, estava associado o sacrifício (literal) da equipa derrotada

As profundas transformações por que passou o mundo do espectáculo desportivo de massas e, sobretudo, o crescimento desmedido dos volumes de dinheiro por ele movimentados, favoreceram um empolamento das estruturas dos clubes, o que faz despertar a suspeita de que em torno da equipa propriamente dita se terão multiplicado os “trabalhos de treta”. Agora os organigramas dos grandes clubes são tão complexos quanto os de um governo ou de uma empresa multinacional e incluem cargos como “oficial de ligação aos adeptos” e “coordenador de olheiros” (chief scout). É provável que este imenso séquito não tenha outro fito do que fazer o presidente do clube imaginar-se a reencarnação de um Medici ou de um Sforza e criar no treinador a ilusão de que é um condottiere. Porém, estes postos nos clubes-empresa do século XXI dificilmente se conformarão à definição de “trabalho de treta” estabelecida por Graeber, pois é muito provável que, do “oficial de ligação aos adeptos” ao “coordenador de olheiros”, passando pelo “supervisor-adjunto de roupeiros”, todos vejam a sua função como sendo da mais excelsa importância.

A criação artística como tormento

Durante séculos, a vida dos artistas, escritores e pensadores foi marcada pela privação material. Todos terão presentes as histórias de pintores, compositores e escritores de génio que passaram a vida a pedinchar empréstimos a amigos e adiantamentos a patronos, a fugir a credores e a morrer na miséria. Hoje é usual ouvir criadores artísticos a apresentarem-se como vítimas de outra forma de sofrimento: o que os atormenta já não é a falta de dinheiro – geralmente, quem faz este tipo de queixas leva vida burguesa e desafogada – é o próprio acto criativo que, dizem-nos, é um processo excruciantemente doloroso.

Graeber nada diz sobre este suplício, mas ele é, seguramente, merecedor de reflexão, uma vez que seria legítimo presumir que as profissões artísticas e criativas seriam as que escapariam à “maldição” da penosidade e da monotonia que paira sobre quase todas as outras ocupações, que seria um privilégio trabalhar naquilo de que se gosta, que um pintor no seu atelier seria mais livre, realizado e feliz do que um rei no seu palácio, que o acto de criar arte (ou pensamento) seria dos mais jubilantes a que o ser humano poderia aspirar. Mas não, descobrimos agora que também criar é um tormento. E, note-se, as queixas não incidem, sobre episódios efémeros de “bloqueio criativo”, de indecisão sobre a via (estética) a tomar, ou da dificuldade em lidar com o incessante anseio de auto-superação – não, é o processo criativo em geral que nos é descrito como uma tortura.

Como explicar esta nova e inusitada perspectiva? Não é herdeira da concepção Romântica do artista sofredor e cheio de auto-comiseração, mas antes como fazendo parte da presente voga de todos os trabalhos reivindicarem um estatuto de penosidade, como acima se viu com os desportistas – só se o nosso trabalho for desagradável é que temos direito a obter da sociedade recompensas materiais (remuneração) e espirituais (reconhecimento). Mas para lá do “sofrimento” inteiramente postiço, que se fica pela adopção de um discurso socialmente aceite e legitimador (“isto custa-me imenso, portanto devo ser bem pago”), existem dois outros tipos de “tormento criativo” a considerar.

Algum do “sofrimento” tem uma componente genuína – na verdade é menos “sofrimento” do que “dificuldade” e manifesta-se em artistas que não têm vocação nem talento e, por vezes, nem sequer “métier” (o saber-fazer, a capacidade técnica e a experiência associadas a um ofício). Não têm nada para dizer e não sabem como dizer, pelo que é inevitável que estrebuchem durante anos perante a tela em branco ou o écran de computador onde vegeta o romance que já teve duas dúzias de falsas partidas. E de onde veio esta massa de “sofredores”?

Das alterações dramáticas do estatuto do artista ocorridas no século XX. Durante a maior parte da história da humanidade, a esmagadora maioria da população era semi-analfabeta e não tinha conhecimento, dinheiro, tempo ou oportunidade para se interessar por arte, o reconhecimento da produção artística e intelectual pelo conjunto da sociedade era limitado e o artista que não tivesse, além de talento, a sorte de encontrar mecenas na Igreja ou na aristocracia (depois, também na alta burguesia) estava provavelmente condenado a uma vida de míngua.

Franz Schubert, por Josef Abel, c. 1814. Schubert nunca teve dinheiro para comprar um piano. A sua penúria não resultou de falta de trabalho ou inspiração, uma vez que produziu, em apenas 31 anos de vida, 1500 obras – que foram todas compostas em pianos de ocasião ou em casas de amigos

No século XX, tudo mudou: com a ascensão de uma vasta classe média munida de algum tempo livre e algum dinheiro, com o desenvolvimento dos métodos de reprodução e difusão, com a adopção de práticas vindas dos mundos da indústria e do marketing e com a globalização, a arte massificou-se e passou a mover enormes somas, parte das quais foram parar aos bolsos de um número limitado de artistas. Pela primeira vez na história, uma carreira artística de sucesso passou a comportar, não apenas a possibilidade de se viver confortavelmente, como a miragem de poder chegar-se a milionário e ser alvo da adulação das massas em vida (nos artistas de antanho, o reconhecimento alargado soía ser póstumo). Muitos dos que abraçam uma carreira musical não sonham com a vida de Schubert (que nunca teve dinheiro para comprar um piano) ou Satie (que vivia num quartito alugado atafulhado de bricabraque e lixo) mas com a de Kanye West (cuja fortuna está avaliada, em 2022, em 2000 milhões de dólares), Rihanna (1700 milhões), Jay Z (1400 milhões), Andrew Lloyd Webber (1200 milhões) ou Paul McCartney (1080 milhões). Muito poucos dos que enveredam pelas artes visuais quererão partilhar os destinos de Rembrandt, El Greco, Vermeer, Gauguin ou Van Gogh (todos acabaram na penúria), as suas ambições são antes balizadas por Damien Hirst (cuja fortuna estava avaliada, em 2021, em 700 milhões de dólares), Anish Kapoor (700 milhões) ou Jeff Koons (500 milhões).

Primeira de três versões de “O quarto” (1888), representando o quarto alugado em que Van Gogh viveu durante a sua estadia em Arles

Quando este fortíssimo atractivo se combina com a massificação do ensino das artes, o resultado é que multidões sem vocação nem talento, após terem obtido um diploma na área das artes, se imaginem artistas e se sintam obrigados a produzir arte – o que, sendo algo que não lhes é natural, será, inevitavelmente, fonte de consumição. E uma vez que vivemos numa época de extraordinária insuflação do amor-próprio, mesmo o facto de fracassarem repetidamente, ou de não obterem mais do que um sucesso mitigado, ou de nunca ultrapassarem o estatuto de “artista local”, os dissuade de prosseguir com a “carreira” – quem tem hoje a auto-consciência para reconhecer “Fiz o curso de escultura da ESBAL, mas acabei por concluir que não tinha jeito nenhum para aquilo e agora instalo painéis solares”?

Há outra categoria, mais rara, de artistas “atormentados”: os que se julgam investidos de uma missão messiânica. Vêem a sua arte como revelação e dádiva à humanidade e o seu papel como o de intermediário ou instrumento de um poder superior (gostam de dizer que não sabem quem lhes escreve os livros ou pinta os quadros), pelo que tratam de embrulhar o seu acto criativo em “gravitas”, mistério e mortificação. São os Cristos e Prometeus do nosso tempo e também eles são (metaforicamente) sujeitos a flagelação seguida de crucifixão ou acorrentados a um rochedo para que uma águia dilacere o seu fígado (em Portugal, o exemplo mais notório desta estirpe de torturados é António Lobo Antunes).

Prometeu agrilhoado, por Nicolas-Sébastien Adam, 1762

As duras penas dos aristocratas

A concepção puritano-capitalista do trabalho até já tomou conta do antigo paradigma da inutilidade pomposa e do ócio requintado que são as famílias reais. Dantes, estas eram avidamente seguidas pela populaça e pelas revistas de celebridades por causa das suas mansões, dos seus hobbies, dos seus iates, das suas colecções de automóveis, das suas caçadas, dos seus flirts, das suas festas e bailes, das suas férias (na Riviera, em Formentera, em Chamonix, em Capri) e pelos chapéus extravagantes que levavam às corridas de cavalos; agora são representados como rivais dos heróis do trabalho socialista, paradigmas do stakhanovismo beneficente, com agendas sobrecarregadas e ritmos de trabalho infernais. Graeber comenta que, hoje em dia, os jornais e revistas da Grã-Bretanha se esforçam por dar ideia de que “a família real […] passa tantas horas a preparar e a realizar as suas funções rituais que mal tem tempo para a vida privada”.

Em 2017 foi notícia que o príncipe Filipe, esposo de Isabel II e Duque de Edimburgo, se iria reformar, uma vez que os seus 95 anos de idade já não lhe permitiam suportar as pesadas obrigações que sobre ele recaíam – o comunicado oficial destacava entre elas apenas a presidência de 780 (setecentas e oitenta) instituições de caridade, mas qualquer pessoa com alguma sensibilidade é capaz de imaginar o que representa o fardo de passar 70 anos a descerrar placas, a cortar fitas, a assistir a jogos de críquete e paradas militares, a integrar o júri de um concurso canino em Morpeth, a condecorar um bombeiro de Storrington que resgatou um gato de cima de uma árvore, a entregar os prémios do concurso “Vaca Hereford do Ano”, a almoçar com o cônsul de Tuvalu em Slough…

A rainha Isabel II e o príncipe Filipe assistem a uma parada militar em Londres, Junho de 2015. Usar um chapéu daquele em pleno Verão é, seguramente, um suplício

Em Maio de 2020, a Flash! anunciava, sob o angustiante título Alarme na Coroa britânica! Kate Middleton está exausta e à beira do esgotamento, que a Duquesa de Cambridge, assoberbada pelo “confinamento, a responsabilidade de cuidar dos três filhos e o aumento do trabalho provocado pelo abandono dos duques de Sussex” estava perto do “limite”.

A reputada jornalista Tina Brown, que já esteve à frente de revistas como a Vanity Fair, The New Yorker, Newsweek e The Daily Beast e é uma especialista em coscuvilhices sobre a casa real britânica, apresentava há dias, numa entrevista (ver Os Sussex “são uma ferida aberta na Monarquia”), a princesa Diana como tendo conquistado a celebridade com trabalho árduo, carisma e sofrimento, reprovava a Duquesa de Sussex por se ter esquecido de “que durante 16 ou 17 anos Diana trabalhou como um cão dentro da família real a fazer muitas tarefas monótonas” e realçava como Diana tinha pegado no seu “sofrimento e tornou-o no seu trabalho extraordinário, que era real e importante”.

A difusão desta nova imagem da realeza produz efeitos “pedagógicos”: como podem os simples plebeus rebelar-se contra trabalhos penosos e monótonos se também as duquesas e princesas a eles estão condenados? E como pode um súbdito britânico opor-se ao previsto aumento, em 2028, da idade de reforma para os 67 anos, quando os príncipes trabalham até aos 95?

O trabalho e a vida dos cães

A expressão “trabalhar como um cão” (que tem equivalente em inglês, “work like a dog”. e em espanhol, “trabajar como un perro”), usada para exprimir a aplicação stakhanovista da princesa de Gales, merece reflexão. É difícil perceber a sua origem, já que, entre os animais que o homem domesticou, o cão está longe de ser aquele que teve de carregar o fardo mais pesado (tal primazia cabe a jumentos, mulas, cavalos, bois e camelos). A função mais frequente do cão, o de guarda, requeria apenas dormitar com uma orelha arrebitada e somente os cães de trenó, os cães pastores e os cães de caça tinham uma “agenda” preenchida (sobretudo os primeiros). Ao longo do século XX, ao mesmo tempo que a população de cães domésticos crescia astronomicamente, os usos acima mencionados foram declinando e a função dominante do cão passou a ser a de fazer companhia ao dono (ou “tutor”, como agora se diz) e é provável que as pressões dos grupos e partidos animalistas acabem por interditar a “exploração laboral” de cães no pastoreio e na caça (já tentam, activamente, fazê-lo nos trenós).

A presente condição da esmagadora maioria dos cães no mundo desenvolvido poderá ser assim caracterizada: bem alimentados (melhor do que muitos humanos nos países menos desenvolvidos); a salvo de predadores; protegidos das intempéries, supimpamente instalados (os catálogos de mobiliário canino são deslumbrantes) e, se necessário, agasalhados (a fashion canina conhece tempos gloriosos); meticulosamente desparasitados e higienizados; proibidos de consumar instintos procriadores (a esterilização tornou-se prática corrente); confinados durante a maior parte do dia a espaços fechados desprovidos de estímulos; sujeitos a regras arbitrárias e, para eles, incompreensíveis (não ladrar, não roer chinelos, não despedaçar almofadas e sofás, não morder as visitas, não fazer necessidades quando e onde lhes aprouver); os breves momentos ao ar livre são controlados com trela curta e mais regras arbitrárias (não perseguir gatos, não fossar no lixo, não investigar os irresistíveis dejectos dos seus semelhantes). Em resumo: vidas confortáveis, seguras, esvaziadas de propósito e sentido e preenchidas por um tédio infinito. Esta experiência existencial não poderia estar mais longe da expressão “trabalhar como um cão”, mas poderá ser reconhecida por quem desempenha “trabalhos de treta” – pelo menos por aqueles que não estão tão entorpecidos e acomodados que não se dão conta da sua triste condição.

O ancestral pacto entre homens e lobos renegados parece ter sido benéfico para os segundos no que respeita à sua perpetuação: 15.000 anos depois, na maioria dos países desenvolvidos, os outrora numerosos lobos estão hoje reduzidos a escassas dezenas ou centenas de exemplares ou desapareceram completamente (é o que acontece em boa parte da Europa), enquanto os lobos renegados que trocaram a liberdade pela comida a horas fornecida por um amo são hoje 900 milhões (ver Há animais mais iguais do que outros?).

E o que leva tantas pessoas a sujeitar-se aos “trabalho de treta? Geralmente a resposta é “porque precisa dele para pagar as contas e não encontra alternativas melhores”, mas Graeber adianta outras razões para explicar que não se despeçam: “algumas pessoas odeiam as suas famílias ou acham a vida doméstica tão stressante que agradecem qualquer desculpa para evitá-la. Outros simplesmente gostam dos seus colegas de trabalho e da camaradagem”. Por outro lado, “a maioria da classe média [passa] tanto tempo no trabalho que mantém poucos laços sociais fora dele”, pelo que a vida do escritório assume um papel central no seu mapa emocional.

A ideia de que há pessoas que levam, fora do horário de trabalho, vidas tão pobres e insatisfatórias do ponto de vista emocional e intelectual que o “trabalho de treta” até não se lhes afigura assim tão insuportável é ainda mais deprimente do que o próprio facto de os “trabalhos de treta” estarem a alastrar.

Uma barganha faustiana: autonomia por dinheiro

Graeber não aborda directamente no livro a questão da autonomia no trabalho, embora se compreenda que 300 páginas sejam insuficientes para cobrir todas as facetas de um tema tão vasto e complexo. Vários estudos têm demonstrado que o facto de o trabalhador possuir autonomia e capacidade de decisão sobre o modo e o ritmo como executa o seu trabalho torna este mais gratificante (ou, pelo menos, menos detestável), mas esse “privilégio” tem vindo a ser retirado a quem trabalha por conta de outrem e a maior parte dos grandes empregadores – nomeadamente o Estado – parecem empenhados, em nome da produtividade, da meritocracia, de “um campo de jogo perfeitamente nivelado” e da prevenção de conflitos potenciais, em reduzir o trabalhador a uma peça na engrenagem, privado de iniciativa, reduzido a executar sem discutir o que determinam os seus superiores hierárquicos e a cumprir horários rígidos e regras obtusas e arbitrárias. O que é trágico é que, nalguns casos, esta situação resultou não só da pressão dos empregadores como da anuência dos trabalhadores e sindicatos na assinatura de sucessivos pactos que alienaram a sua autonomia, o seu livre-arbítrio e até a sua dignidade em troca de melhores remunerações (dinheiro) e condições de progressão na carreira (mais dinheiro).

Em Portugal, nenhuma outra profissão atesta melhor este calamitoso “trade-off” do que a de professor, que, em tempos, foi uma profissão com prestígio social, apreciável grau de autonomia e com a componente gratificante de contribuir para converter crianças em cidadãos – alguns do que a abraçavam, viam-na menos como um ganha-pão do que como uma nobre missão. Hoje está convertida num emprego burocrático, mecânico, esvaziado de poder disciplinar efectivo, cerceado por uma infinidade de regras, balizas e “objectivos”, atascado em reuniões e formulários, sujeito a constantes interferências de pedagogos com vocação experimentadora e de encarregados de educação impertinentes, que alimentam expectativas irrealistas quanto ao desempenho escolar dos seus rebentos e estão convictos de que eles rebentos têm sempre razão. Sem surpresa, a profissão deixou de ser valorizada pela sociedade e, para cúmulo, a sua remuneração, que em tempos foi relativamente generosa (para os padrões portugueses), foi lentamente erodida e está hoje longe de pagar as arrelias e canseiras associadas ao mister (no caso de professores deslocados e a quem foi atribuído horário parcial fica mesmo abaixo do nível de subsistência), de forma que não é de espantar que muito poucos jovens manifestem interesse em tornar-se professores do ensino básico e secundário e o espectro da escassez de professores tenha passado a ensombrar os debates sobre ensino (ver “Exigimos respeito”, em “A eutanásia mata” e outros 9 slogans letais). Um estudo sobre saúde psicológica e bem-estar no ensino básico e secundário, encomendado pelo Ministério da Educação e divulgado em Maio de 2022, revelou que “entre os professores, cerca de metade apresenta sinais de sofrimento psicológico a exigir atenção”, com cerca de 1/3 a queixar-se de que, pelo menos uma vez por semana, experimentam “tristeza”, “irritação ou mau humor”, “nervosismo” e “dificuldade em adormecer”, e 13% a sentir “uma tristeza tão grande que parece que não se aguenta” (o mero facto de esta opção ter sido incluída no inquérito é sintomática da atmosfera vivida nas escolas portuguesas).

Como se chegou a este estado de coisas? Por um lado, resultou da pressão de um Ministério da Educação cujo objectivo primordial é fazer boa figura nas avaliações internacionais e cuja obsessão com centralização, controlo e padronização só deve ter rival na Coreia do Norte, mas contou com a colaboração da própria classe e seus representantes sindicais, para quem os assuntos “remunerações” e “carreiras” sempre foram (e continuam a ser) o alfa e o ómega das reivindicações.

“Happy birthday, Miss Jones”, ilustração de Norman Rockwell para a Saturday Evening Post de 17 de Março de 1956, inspirada numa professora marcante na juventude de Rockwell

Mas, se há muitos professores e enfermeiros cujo trabalho os deixa à beira da exaustão psicológica, também há na função pública, sobretudo nos departamentos ou divisões que não tenham de lidar directamente com o público ou que não providenciem serviços essenciais, remansos de ociosidade e torpor, em que o momento mais excitante do ano é a marcação do mapa de férias. É nestas águas paradas que florescem os “trabalhos de treta”, que os acomodados encaram como uma bênção, mas que são frustrantes para os que têm espírito mais crítico e inquisitivo – estes último são fáceis de reconhecer, pois o seu tema de conversa favorito é relatar, com minúcia burocrática, quão improdutiva, estúpida, arbitrária, debilitante e destituída de sentido é a sua jornada laboral.

Todavia, mesmo os segundos raramente consideram a possibilidade de sair da função pública – o “emprego para a vida” e a ADSE oferecidos pela função pública são preciosos num país de economia débil e volátil e em que as listas de espera no Serviço Nacional de Saúde são intermináveis – ou pedir transferência para outro departamento ou instituição – dada a disseminação dos “trabalhos de treta” na “máquina do Estado”, corre-se o risco de saltar da frigideira para cair no fogo – e quando chega a altura de fazer reivindicações ou greves não se ouvirá nenhum deles clamar por “mais autonomia”, apenas repetirão a exigência de “melhores salários”. Também eles, à sua maneira, estão condenados a vegetar no fundo de um poço (um poço seco e higiénico, amiúde com ar condicionado e cadeiras ergonómicas) onde se deixaram encurralar e que, nalguns casos, eles mesmos ajudaram a escavar. Passados 150 anos, permanece válido este trecho de Eça de Queirós, em As Farpas, de Janeiro de 1872: “O País [emprega-se] nas secretarias. São salas onde homens tristes escrevem em papel almaço ‘Il.mo e Ex.mo Sr.’ – para poderem jantar”; a diferença é que, entretanto, as “secretarias” se abriram às mulheres.

Cabe ainda referir que é frequente que estes poços se convertam em poços de serpentes: a conjugação de tempo livre, frustração e a garantia de “emprego para a vida” é favorável ao desenvolvimento de uma atmosfera de intriga, azedume, inveja e rancor no interior de organismos ou departamentos dominados por “trabalhos de treta”. Há quem entenda que, uma quezília interminável, mesquinha e inconclusiva é preferível ao tédio mortal de um “trabalho de treta” e, bem vistas as coisas, ninguém alguma vez foi expulso da função pública por infernizar quotidianamente a vida de colegas e subordinados.

“Trabalhos de treta” e redes sociais

Graeber atribui ao número crescente de “trabalhadores de treta” a “principal razão para a ascensão das redes sociais”: estando fechados em escritórios, providos de computadores e acesso à Internet, sem tarefas exigentes ou prementes para executar, mas necessitando de manter a aparência de estar a trabalhar, houve milhões de pessoas que ter ao descoberto um escape nas redes (ditas) sociais.

A argumentação é plausível e os “trabalhadores de treta” poderão ter contribuído, numa fase inicial, para popularizar as redes (ditas) sociais – por volta de 2010, a percepção de que, nalguns organismos públicos portugueses, haveria um apreciável número de funcionários a gastar nelas parte da jornada laboral (nomeadamente no FarmVille, um jogo associado ao Facebook) levou alguns dirigentes (sobretudo presidentes de autarquias) a solicitar aos técnicos de informática o bloqueio do acesso dos funcionários a estas plataformas. Porém, as redes (ditas) sociais rapidamente se alargaram aos mais variados estratos etários, laborais e sociais e tornaram-se algo bem mais absorvente e central na vida das pessoas do que um expediente para matar o tempo num emprego chato; e com o advento dos smartphones e a possibilidade de, com eles, se navegar na Internet tal como num computador, dissolveu-se o (eventual) vínculo entre redes (ditas) sociais e “trabalhos de treta” postulado por Graeber.

Num livro cujo assunto é o trabalho, ficou por destacar uma genial inovação trazida pelas redes (ditas) sociais: o fluido vital destas redes, os conteúdos, são da exclusiva responsabilidade dos próprios utilizadores, que acumulam os papéis de “produtores” e “consumidores”, deixando os rendimentos (publicidade e venda de dados pessoais para fins comerciais e políticos) integralmente para as entidades que detêm as redes. Não é de estranhar que o valor de mercado das redes (ditas) sociais tenha sido estimado, em 2019, em 193.000 milhões de dólares (muito perto do PIB de Portugal) e que a taxa anual de crescimento estimada para os próximos anos seja de 25%, o que fará com que em 2026 o seu valor de mercado atinja 940.000 milhões de dólares.

Ciência de treta

Graeber dedica alguma atenção à proliferação de “trabalhos de treta” no ensino superior, especificamente no caso dos EUA. As universidades americanas viram os seus quadros de pessoal dilatar-se entre 1985 e 2005, mas enquanto o crescimento do corpo docente (50%) se limitou a acompanhar o crescimento do número de alunos (56%), o aumento do número de administradores e de pessoal administrativo foi, respectivamente, de 85% e 240%, e foi maior nas universidades privadas do que nas públicas, contrariando o estereótipo “sector público perdulário vs. sector privado eficiente”. Graeber explica esta disparidade entre universidades privadas e públicas por as primeiras serem “criaturas do mundo empresarial”, copiando deste a tendência para criar “trabalhos de treta”. A inundação do meio universitário pelo “trabalho de treta” foi tão avassaladora, que a multiplicação do pessoal administrativo e dos administradores não é suficiente para lhe dar vazão, de forma que os professores também viram o seu trabalho “tetrificado” e gastam hoje muito do tempo que deveriam consagrar ao ensino e à investigação a preencher formulários.

Universidade americana, décadas de 1930-40