Índice

Índice

Ainda não tinha assentado a poeira levantada pela vã e tacanha polémica luso-espanhola suscitada pela passagem de 500 anos sobre a partida da expedição espanhola às Molucas concebida e capitaneada pelo português Fernão de Magalhães (ver Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir) e já outra efeméride com 500 anos se tornava em assunto de disputa entre países, desta feita Espanha e México.

A pretexto dos 500 anos da chegada de Hernán Cortés ao México, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviou a Filipe VI de Espanha uma carta onde manifesta a sua vontade de que “o Reino de Espanha expresse de forma pública e oficial o reconhecimento dos agravos causados” por Cortés no “território da actual República Mexicana”. López Obrador considera que “a incursão encabeçada por Cortés no nosso território foi sem dúvida um acontecimento fundacional da actual nação mexicana, mas foi tremendamente violento, doloroso e transgressor”. A culpa não está, segundo López Obrador, limitada aos actos de Cortés, pois no período colonial que se seguiu, “cometeram-se inúmeras violações das leis então vigentes […]; impôs-se a fé [católica] e construíram-se templos católicos sobre as antigas pirâmides e com materiais de estas. Implantou-se um ordenamento social baseado na segregação de castas e raças; impôs-se a língua castelhana e empreendeu-se a destruição sistemática das culturas meso-americanas”.

“Episodios de la conquista: La matanza de Cholula”, pelo pintor mexicano Félix Parra, 1877. O massacre de Cholula foi o que hoje se designaria como “ataque preventivo”: no seu trajecto para a capital azteca, Cortés entrou, sem resistência, na cidade de Cholula, tributária do império azteca; apesar de se Cholula ser essencialmente um centro religioso e praticamente não ter exército, Cortés suspeitou de que os cholultecas poderiam estar a preparar-lhe uma cilada e decidiu antecipar-se, executando os seu líderes, matando cerca de 5000 civis desarmados (“danos colaterais”, na linguagem militar de hoje) e incendiando a cidade

O presidente mexicano não se junta – honra lhe seja feita – ao grupo crescente dos injustiçados da História que reclamam compensações financeiras para agravos remotos (ver Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas). Afirma que não pretende “um ressarcimento pecuniário dos agravos que foram causados por Espanha, nem faz tenção de iniciar procedimentos legais” contra Espanha; pretende apenas que “o Estado espanhol reconheça a sua responsabilidade histórica por estas ofensas e apresente as desculpas ou os ressarcimentos públicos entendidos por convenientes”. E promete, para esse fim, apresentar, ao Reino de Espanha, até ao fim do corrente ano, a lista de malfeitorias que pretende ver reconhecidas.

Uma versão branqueada e romantizada da conquista do México por Cortés, pelo francês Nicolas Eustace Maurin (1799-1850): os espanhóis não são aventureiros sem escrúpulos e ávidos de ouro, mas heróis que salvam donzelas indefesas de serem vítimas dos bárbaros sacrifícios rituais aztecas. Note-se que, insolitamente, os aztecas de Maurin não exibem traços fisionómicos ameríndios mas europeus

O México antes de Cortés

Na polémica sobre a conquista espanhola do México importa esclarecer, antes de mais, o que vem a ser exactamente o “México”. Antes da chegada dos espanhóis, não existia entre os povos que habitavam dentro das actuais fronteiras do México qualquer sentimento identitário e, muito menos, o conceito de México. A Meso-América era um complexo e flutuante mosaico de povos, que partilhavam algumas características culturais e nem sempre eram fáceis de distinguir entre si, até porque através das suas migrações e conflitos, acabavam por assimilar elementos uns nos outros.

A primeira grande civilização a emergir no território do México foi a olmeca, que floresceu entre 1500 e 400 a.C., no que são hoje os estados de Veracruz e Tabasco, e cujos vestígios mais conspícuos são cabeças de pedra colossais e uma grande pirâmide de terra em La Venta, que, após 25 séculos de erosão ainda atinge 34 metros de altura.

Grande pirâmide olmeca, La Venta

Alguns historiadores vêm os olmecas como a “mãe” das civilizações meso-americanas e creditam-lhes a invenção da escrita, do calendário, do zero, do jogo hoje designado por “futebol meso-americano”, das pipocas e da pouco simpática ideia de sacrificar seres humanos para apaziguar e obter favores das divindades. A verdade é que se sabe muito pouco sobre eles e o seu declínio, por volta de 400 a.C., tem sido atribuído a causas muito diversas: invasões, dissensão interna, mudanças no clima e hidrografia, erupções vulcânicas…

Cabeça olmeca, Museu de Vilhermosa, Tabasco

A grande civilização seguinte foi a maia, que floresceu entre 250 e 900 d.C., embora existam vestígios das marcas civilizacionais do que é designado período pré-clássico maia que remontam a 2000 a.C., o que leva a que haja quem sugira que estarão por trás das “invenções” atribuídas aos olmecas. A civilização maia desenvolveu-se no que é hoje o sudeste do México, a Guatemala e o Belize e abarcando ainda parte das Honduras e El Salvador e era composta por várias cidades-estado que se guerreavam constantemente.

Templo do Grande Jaguar, em Tikal (hoje na Guatemala), construído c.734. Tikal foi a mais importante cidade do “período clássico tardio” da civilização maia

Apesar de terem desenvolvido um sofisticado sistema de escrita e um calendário de elevado grau de precisão e de terem construído templos colossais e produzido esculturas admiráveis, também os maias entraram em decadência e abandonaram as suas cidades, devido a razões que são hoje motivo para muitas teorias e debates: conquista por outros povos, conflitos entre cidades ou revolta das castas oprimidas contra a aristocracia. Mais recentemente ganharam força explicações assentes em alterações climáticas associadas a problemas ambientais, já que a destrutiva agricultura maia assentava no corte e queima da floresta tropical, cultivo do terreno até ao seu esgotamento, abandono deste e corte e queima de novas áreas de floresta. Quem sabe, a explicação poderá estar numa combinação de tudo isto.

Área de implantação da civilização maia (limites a vermelho), em confronto com as das restantes civilizações meso-americanas (limites a negro)

Quando, em meados do primeiro milénio, a civilização maia entrava no seu apogeu, 40 Km a noroeste do que é hoje a Cidade do México, a cidade de Teotihuacan atingia também o seu zénite: os seus 125.000 habitantes faziam dela a maior cidade das Américas (e a 6.ª maior do mundo) e a sua arquitectura monumental gerou, entre outras maravilhas, a Pirâmide do Sol, a maior construção da América pré-colombiana.

Teotihuacan: vista da Avenida dos Mortos, a partir da Pirâmide da Lua, com a Pirâmide do Sol à esquerda

Sabe-se pouco sobre o povo que ergueu Teotihuacan, mas a sua influência parece ter-se estendido do Colorado às Honduras e parece ter moldado fortemente a civilização maia. Se a difusão das marcas civilizacionais de Teotihuacan foi exercida através do soft power e das relações comerciais ou através da conquista militar é uma incógnita, como desconhecidas são as razões que levaram ao seu colapso. Uma explicação envolve levantamentos populares contra a classe dirigente, como resultado de anos de más colheitas causados por alterações climáticas ocorridas em 535-536.

O declínio de Teotihuacan abriu caminho à ascensão dos Toltecas, que estabeleceram capital em Tula (Tollan-Xicocotitlan, em nahuatl), a noroeste da Cidade do México, dominaram a região central do México entre 1000 e 1200 e conquistaram parte da Península de Yucatán.

Estátuas-colunas de guerreiros toltecas no topo da Pirâmide B, em Tula

No Yucatán, os toltecas parecem estar associados a um reflorescimento da civilização maia, com centro na cidade de Chichén Itzá. Esta teoria assenta nas muitas semelhanças arquitectónicas entre Tula e Chichén Itzá, mas é contestada por historiadores que defendem que o renascimento de Chichén Itzá é anterior à invasão (pacífica ou guerreira) dos toltecas.

Pirâmide de Kukulcán (conhecida como “El Castillo”), em Chichén Itzá, um dos monumentos erguidos no século XII, no chamado “período pós-clássico” da civilização maia

Também os toltecas acabaram por entrar em declínio e Tula terá caído por volta de 1150, possivelmente em resultado da pressão exercida por povos nómadas de língua nahuatl, expulsos das suas terras altas no norte do México, tornadas áridas pela redução da pluviosidade. Há, todavia, quem sugira que a civilização tolteca colapsou por si mesma e que quando os “bárbaros do norte” – assim eram vistos pelos povos do México Central – chegaram às cidades toltecas já as encontraram em ruínas ou, pelo menos, em declínio.

O “Palácio Queimado” (ou “Edifício C”) de Tula: a investigação arqueológica sugere que o edifício foi incendiado, possivelmente pelos invasores mexica vindos do norte

Os “bárbaros do norte” estabeleceram-se por volta de 1200-1300 no território que fora dominado pelos toltecas, absorveram muitas das características civilizacionais destes e criaram uma confederação de três cidades-estado: Tenochtitlan, do povo mexica ou azteca, Tlacopan, do povo tepaneca, e Texcoco, do povo acolhua. Os aztecas tinham começado por ser uma tribo nómada pouco relevante, mas os seus dotes guerreiros granjearam-lhes fama como mercenários e, pouco a pouco, através de hábeis políticas de alianças e intimidação, foram ganhando força.

Foi com Itzcoatl, o quarto rei de Tenochtitlan, que subiu ao trono em 1427, que os aztecas ganharam o predomínio na Tripla Aliança, levando a que esta passasse a ser conhecida por “mexica” ou “azteca”. A noção de “império azteca” ou “civilização azteca” tem contornos imprecisos, uma vez que os “aztecas” assimilaram os traços das civilizações anteriores. Uma das poucas coisas que distinguia os aztecas dos seus vizinhos e antecessores na região era a especial devoção que tinham pelo deus Huitzilopochtli, que era o patrono dos aztecas e de Tenochtitlan. O nome de Huitzilopochtli pode soar poético – significa “beija-flor meridional” ou “beija-flor canhoto” (para os Aztecas o Sul era o lado esquerdo do mundo) – mas este deus da guerra, da caça e do sol tinha um apetite muito pouco poético por sacrifícios humanos.

Representação de Huitzilopochtli no Codex Telleriano-Remensis (século XVI)

Estando agudamente conscientes das suas origens como “bárbaros do norte” no meio de povos com muitos séculos de civilização, os aztecas empreenderam um vasto programa de reescrita da história, apagando vestígios do passado e forjando uma “história alternativa” em que surgiam como descendentes da nobreza tolteca. Ao mesmo tempo, converteram a sua capital Tenochtitlan (situada numa ilha do Lago Texcoco) na mais esplêndida cidade da Meso-América e promoveram a conquista de povos e cidades limítrofes. Na véspera da chegada de Cortés, o Império Azteca tinha como vassalos uma trintena de cidades-estado (alteptl) que lhe pagavam tributo em troca de protecção – “protecção” no sentido mafioso do termo, isto é, protecção contra os próprios aztecas, como observa Hugh Thomas, em Rivers of gold: The rise of the Spanish Empire.

Relação de bens entregues como tributo a Tenochtitlan pela cidade-estado de Xoconochco (hoje a região de Soconusco, no estado de Chiapas, junto à fronteira com a Guatemala)

Espanhóis vs. Aztecas: As forças em campo

Mesmo para os padrões da Meso-América, os aztecas eram particularmente belicistas e os cativos obtidos nas frequentes guerras que promoviam acabavam sacrificados em cerimónias religiosas. A média seria de 20.000 vítimas por ano, mas podia ser superior em “ocasiões especiais”, como a reconsagração da Grande Pirâmide de Tenochtitlan (o “Grande Templo”) a Huitzilopochtli e Tlaloc, em 1487, que terá custado a vida a 20.040 cativos em quatro dias (84.000 segundo outra fonte).

Um dos elementos mais pitorescos do “mobiliário urbano” azteca era o tzompantli, um altar-expositor onde eram empaladas as cabeças dos sacrificados (o nome vem da língua nahuatl: tzontli = crânio, cabeça + pantli = fileira, fiada).

À esquerda, templo consagrado a Huitzilopochtli, à direita, um tzompantli. Do Codex Tovar (1587), também conhecido como Codex Ramírez

Apesar da sua vastidão, riqueza e experiência bélica, o Império Azteca foi derrubado por apenas um punhado de espanhóis, facto que sempre tem sido causa de grande perplexidade. É preciso considerar que o Império Azteca teria em 1519 seis milhões e habitantes e que a capital Tenochtitlan, teria 200.000 a 250.000 habitantes (350.000 segundo outra fonte), o que fazia dela a maior cidade da América e na Europa só teria rival em Paris ou Constantinopla. Por outro lado, há registos de que, nas guerras com povos vizinhos, os aztecas tinham posto em campo exércitos de 200.000 a 400.000 homens.

Ora, as forças com que Cortés desembarcara no México em Abril de 1519 eram muito modestas: dispunha 600 homens, 15 cavalos e 15 canhões, mais alguns índios cubanos, no papel de escravos ou servos.

A superioridade tecnológica das armas de fogo e das armaduras dos espanhóis, o pavor que os aztecas tinham aos cavalos (animal que nunca tinham visto) e um vago temor de que os estrangeiros barbudos pudessem ser criaturas divinas não bastariam, provavelmente, para assegurar a vitória espanhola. Porém, os espanhóis não estavam sós: tinham consigo milhares de guerreiros das tribos vassalas dos aztecas, que viram nos guerreiros estrangeiros e nas suas aterradoras armas de fogo a possibilidade de se libertarem do jugo azteca. Na simplista e maniqueísta visão da história de López Obrador, os aztecas são apenas vítimas, na óptica dos povos vassalos dos aztecas estes eram conquistadores implacáveis e sanguinários.

Progressão na carreira: a ascensão na hierarquia dos guerreiros aztecas fazia-se em função do número de prisioneiros feitos em combate, com o concomitante incremento da elaboração e luxo nas vestes e ornamentos. Codex Mendoza, meados do século XVI

Os exércitos aztecas tinham outra desvantagem: apesar de as civilizações meso-americanas terem uma longa tradição belicista e terem atingido um elevado grau de desenvolvimento nalguns domínios (arquitectura, matemática, astronomia), algumas das suas armas eram primitivas e pouco mortíferas – na verdade estavam concebidas menos para matar do que para atordoar, pois o principal propósito da guerra era fazer prisioneiros. A ascensão hierárquica entre os guerreiros aztecas fazia-se em função do número de prisioneiros capturados e um bom desempenho neste campo poderia fazer um plebeu ingressar nos patamares inferiores da classe nobre.

O foco na obtenção de cativos para os sacrifícios nos templos levou ao estabelecimento, a par da guerra convencional, do xochiyaoyoti (“guerra florida”), um conflito ritual regido por um código bem definido e que tinha lugar em locais e datas acordados pelos beligerantes e com número equivalente de combatentes de ambos os lados.

As “guerras floridas”

A queda do Império Azteca

Na perspectiva da longa e conturbada história da Meso-América, o imperador azteca que recebeu Hernán Cortés em Tenochtitlan, a 8 de Novembro de 1519, era um “arrivista” e os aztecas, hoje vistos no imaginário popular como legítimos habitantes daquelas terras desde tempos imemoriais, eram conquistadores “bárbaros”. Feitas as contas, o Império Azteca tinha menos de um século de existência e entre o fundador, Itzcoatl (reinado: 1427-1440), e Moctezuma II (reinado: 1502-1520), tinha havido apenas quatro imperadores.

Do outro lado, Hernán Cortés não era um legítimo representante da Coroa espanhola nem fora incumbido da missão de conquistar o México. Não só o fez por conta própria como em desobediência frontal às ordens de Diego Velásquez de Cuellar, governador de Cuba e responsável por promover e supervisionar a exploração e conquista do ainda mal conhecido continente americano.

Hernán Cortés, retrato anónimo do século XVIII

No caminho da costa até Tenochtitlan, o exército de Cortés travou batalhas vitoriosas com povos vassalos dos aztecas, que se traduziram em perdas reduzidas do lado espanhol e engrossaram o exército com guerreiros das cidades-estado derrotadas que Cortés convenceu, com a ajuda da sua intérprete e conselheira (e amante) nahuatl, Malinche (ou Malintzin), a juntarem-se a ele contra os opressores aztecas.

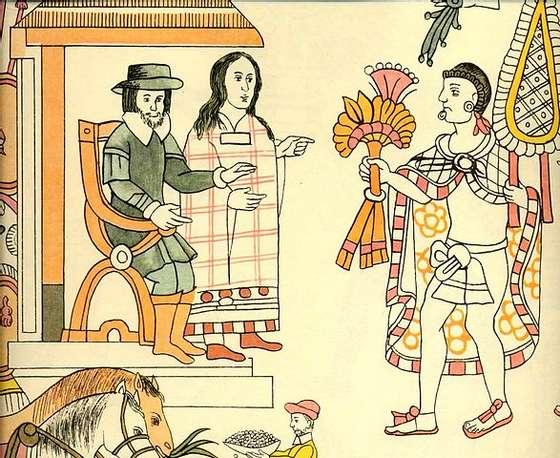

Cortés dialoga com um índio, com a intermediação de Malinche, que deu contributo crucial para o sucesso da expedição de Cortés. Imagem do Lienzo de Tlaxcala

Moctezuma II convidou Cortés a alojar-se no seu próprio palácio e tratou os espanhóis com cortesia e honrarias, mas as riquezas com que os cumulou apenas tiveram o efeito de acirrar a ganância dos espanhóis. A 19 de Novembro, por razões hoje obscuras, Cortés colocou Moctezuma em prisão domiciliária, o que fez crescer as tensões entre espanhóis e aztecas.

Em Abril de 1520, o governador Velásquez de Cuellar fez desembarcar na costa mexicana um exército de 1100 homens, comandado por Pánfilo de Narváez, a fim de deter e punir Cortés por insubordinação. Este, num golpe de audácia, deixou 200 homens em Tenochtitlan, partiu com o resto do exército ao encontro de Narváez e, apesar da inferioridade numérica, derrotou-o. Regressou a Tenochtitlan com quase 1500 soldados e 96 cavalos (convencera os homens de Narváez a passar-se para o seu lado) e 2000 guerreiros Tlaxcalan e encontrou a cidade em alvoroço. Na sua ausência, durante o festival de Toxcatl, no Grande Templo, Pedro de Alvarado, a quem Cortés delegara o comando, ordenara o massacre das elites aztecas (desarmadas), e Moctezuma passara à condição de refém.

O massacre de Toxcatl, na Historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme ou Códice Durán

A revolta azteca em Tenochtitlan tornou-se incontrolável e forçou Cortés a fugir precipitadamente da cidade, na noite de 30 de Junho para 1 de Julho de 1520, num episódio que ficou conhecido, entre os espanhóis, como “La noche triste”.

“La noche triste”, num quadro anónimo da segunda metade do século XVII

Moctezuma acabou por perecer no meio da refrega: ao tentar servir de mediador entre aztecas e espanhóis, foi apedrejado até à morte pelo seu próprio povo, desagradado com o seu comportamento ambíguo – ou pelo menos é essa a versão dos espanhóis, que podem tê-lo liquidado quando perceberam que Moctezuma já não tinha valor como refém, uma vez que os seus súbditos tinham deixado de o respeitar.

Os espanhóis desfazem-se do cadáver de Moctezuma, na Historia general de las cosas de Nueva España, também conhecida como Codex Florentino

Cortés, tendo sofrido consideráveis baixas, retirou-se para Tlaxcala, cidade aliada dos espanhóis, onde começou a planear nova investida contra Tenochtitlan. Aliciou os tlaxcaltecas e os restantes povos vassalos dos aztecas com promessas que não fazia a mais pequena intenção de cumprir e, com a ajuda de reforços em homens e material vindos de Espanha, montou cerco a Tenochtitlan, instalando um exército em cada um dos três acessos à cidade – cada um deles tinha cerca de 250 espanhóis e 30.000 guerreiros indígenas – e construindo uma pequena frota que impedia qualquer fuga pelas águas do lago Texcoco. Cortadas todas as fontes de abastecimento de alimentos, não tardou que a fome se instalasse na cidade sitiada.

Talvez o factor mais decisivo a fazer pender a balança dos combates para o lado espanhol tenha sido extra-militar: a varíola trazida pelos espanhóis – ao que parece pela expedição “punitiva” de Pánfilo de Narváez, em 1520 – começou a alastrar velozmente pelo Império Azteca e os indígenas, que não tinham qualquer imunidade a esta e outras doenças “europeias”, foram dizimado. A varíola alastraria depois a toda a América e desempenharia também papel decisivo alguns anos depois e milhares de quilómetros a sul, no colapso do Império Inca perante o pequeno contingente de Francisco Pizarro.

A captura do imperador inca Atahualpa por Pizarro, em Cajamarca, segundo quadro do peruano Juan Lepiani (1864-1932)

Entre as vítimas da epidemia de varíola que devastou a cidade sitiada de Tenochtitlan estiveram 16 dos 19 filhos de Moctezuma e o seu irmão Cuitlahuac, que lhe sucedera como imperador, pelo que os nobres aztecas elegeram para o seu lugar Cuauhtémoc (c.1497-c.1525), sobrinho de Moctezuma e filho mais velho do imperador Ahuitzotl (reinado: 1486-1502). Cuauhtémoc não teria provavelmente perfil para liderar a resistência ao invasor espanhol, mas o massacre da elite azteca no festival de Toxcatl e a varíola não tinham deixado muitas hipóteses de escolha.

Os aztecas viram-se abandonados por todos os aliados, com excepção dos Tlatelolcos, e Tenochtitlan acabou por render-se a 13 de Agosto de 1521, após um cerco de 93 dias, que deixou 40.000 cadáveres aztecas a flutuar nos canais da cidade – estima-se que a campanha de Cortés tenha causado um total de 100.000 a 240.000 mortos entre os povos meso-americanos. Se o tratamento dispensado pelos espanhóis aos aztecas foi muitas vezes brutal, o dos seus aliados foi ainda mais cruel, pois pareciam ter bastantes razões de agravo contra os seus antigos senhores e, mesmo após a rendição formal de Tenochtitlan, continuaram a massacrar todos os aztecas que encontraram, incluindo mulheres e crianças.

“The storming of Teocalli by Cortez and his troops”: A entrada das tropas de Cortés em Tenochtitlan segundo o pintor germano-americano Emanuel Leutze, 1848. Teocalli é a designação nahuatl para uma pirâmide com um templo no topo

Cuauhtémoc foi capturado, com a sua família, pelos espanhóis e, a princípio, foi tratado com alguma deferência. Porém, os espanhóis, desiludidos por o volume de riquezas obtido na pilhagem da cidade ser inferior às suas expectativas (e não é difícil imaginar quão delirantes seriam as suas expectativas), acabaram por submeter Cuauhtémoc à tortura – assando lentamente os seus pés sobre brasas – para que revelasse onde tinham sido escondidos os (supostos) tesouros.

“O suplício de Cuauhtémoc”, por Leandro Izaguirre, 1892

Cuauhtémoc sobreviveu à tortura e foi autorizado pelos espanhóis a viver num palácio que fez construir em Tlatelolco – enquanto Tenochtitlan era deliberadamente arrasada e reconstruída pelos conquistadores – e a manter os seus títulos formais, ainda que, na prática, não detivesse qualquer poder. Receando a influência que Cuauhtémoc pudesse ainda ter sobre os aztecas, Cortés decidiu, ao partir numa expedição às Honduras, jogar pelo seguro e levar Cuauhtémoc e os principais nobres aztecas consigo; porém, chegado a Itzamkanac (hoje no estado de Tabasco) mandou enforcar o último imperador azteca, alegando que ele conspirava para o matar.

Hernán Cortés, com o seu brasão no canto superior esquerdo, numa gravura do século XIX

A destruição do Império Azteca trouxe pingues dividendos a Hernán Cortés: viu os seus feitos recompensados por Carlos I de Espanha (o Sacro Imperador Romano Carlos V), que lhe outorgou o título de Marquês do Vale de Oaxaca – mas não o cargo de vice-rei, que Cortés provavelmente esperaria – e o direito a apropriar-se do território que entendesse.

“Escolheu seis vastas áreas no México Central e Meridional: 20.000 Km2 no total, que, juntas, eram do tamanho de El Salvador”, escreve Charles C. Mann, em 1493: A descoberta do Novo Mundo que Cristóvão Colombo criou. A maior dessas propriedades abrangia uma zona fértil e densamente arborizada a sul de Tenochtitlan, onde os imperadores aztecas tinham as suas residências de Verão e cujo nome nahuatl, Cuauhnahuac que significa “rodeado por árvores”, foi convertido pelos espanhóis em Cuernavaca. Foi aí que Cortés fez construir um imponente (e arquitectonicamente grosseiro) palácio, que recheou com mobiliário e tapeçarias; a partir dele geriu um império empresarial que incluía plantações de cana-de-açúcar e milho, minas de prata, estaleiros navais, um esquema de empréstimos “a empresários e aventureiros em troca de uma parte dos lucros [e a] importação de bichos-da-seda (e de amoreiras para os alimentar)” (Charles C. Mann).

Palácio de Cortés, em Cuernavaca, México

Porém nada disto parecia satisfazer a irrequietude e ambição de Cortés, que acabou por descurar as suas propriedades e negócios para se entregar a quezilentas e vãs demandas por novas conquistas e riquezas – com um interregno em 1528 para ir a Espanha defender-se, perante Carlos V, das acusações de que se apropriara indevidamente de riquezas que cabiam à Coroa espanhola. Pelo meio, tratou de deixar abundante descendência legítima e ilegítima (parte dela mestiça) pelo Novo Mundo.

“Monumento à mestiçagem” (1982), do escultor mexicano Julián Martínez y Maldonado, representando Cortés, a sua intérprete/amante Malinche e Martín Cortés, o filho de ambos. Estava previsto que a escultura fosse instalada no Zócalo, a praça central da Cidade do México, mas a polémica que suscitou forçou a remetê-la para o discreto e pouco frequentado Jardín Xicoténcatl

Como escreve Charles C. Mann, a ambição de Cortés por novas glórias e terras “esgotou o seu dinheiro e a paciência dos outros”, o que o levou a regressar a Espanha em 1541, onde passou a perseguir insistentemente Carlos I, esperando dele obter títulos e regalias. Uma história, provavelmente apócrifa, reproduzida, muito mais tarde, por Voltaire, pretende que, de uma vez, conseguiu aproximar-se do rei – quando este lhe perguntou quem era, Cortés terá respondido: “Sou aquele que vos deu mais territórios do que aqueles que os vossos antepassados vos deixaram”.

O aniquilador do Império Azteca faleceu em 1547 em Castilleja de la Cuesta, perto de Sevilha, sem que o rei tivesse aceite conceder-lhe audiência.

Carlos I de Espanha em 1548, num retratado anteriormente atribuído a Tiziano e actualmente atribuído a Lambert Sustris

O México depois de Cortés

Se os povos da Meso-América estavam longe de se imaginar como partilhando uma identidade (e muito menos uma identidade “mexicana”), o colonizador espanhol também não reconheceu características distintivas às conquistas de Cortés. O território que hoje tem esse nome foi incorporado no vasto vice-reino da Nova Espanha, que chegou a incluir boa parte do que é hoje o território dos EUA e a costa pacífica do Canadá, até à Baía de Nootka, no Alaska, e toda a América Central, bem como as Filipinas.

As possessões espanholas da América do Norte foram minguando apreciavelmente, nomeadamente pela cedência, em 1800, da Louisiana (termo que então designava um território que se estendia do Golfo do México ao Canadá e representava quase 1/3 do território dos EUA de hoje) aos franceses, que a venderam aos EUA, três anos depois. Em 1819, nas vésperas da proclamação da independência, as divisões administrativas do vice-reino da Nova Espanha continuavam a não reconhecer a existência do “México” ou alguma entidade geográfica que se assemelhasse ao país que tem hoje esse nome.

O vice-reino da Nova Espanha em 1819

O censo realizado em 1793 no vice-reino da Nova Espanha, que se estendia do que é hoje o estado americano da Califórnia à Costa Rica, viveriam entre 3.8 e 6.1 milhões de pessoas, dos quais 18-22% eram de origem europeia (maioritariamente espanhola), 21-25% eram mestiços e 51-61% eram indígenas. Os ameríndios do México tinham sofrido uma apreciável decréscimo desde os tempos pré-colombianos – quando se estima que existissem 6 milhões de habitantes no Império Azteca e 5-10 milhões nos territórios a sul, onde em tempos florescera o Império Maia – em resultado do efeito combinado das guerras e massacres promovidas pelos espanhóis, das doenças trazidas por estes e das condições de trabalho e punições por estes impostas às populações. Outras estimativas indicam que a América Central teria, à data da chegada dos espanhóis, 25-30 milhões de habitantes, que, 50 anos depois, teriam sido reduzidos a três milhões.

A dramática quebra da população ameríndia devido às doenças “importadas” (varíola, sarampo, varicela, difteria, tosse convulsa e, na zona do Caribe, também febre amarela e malária), aos maus tratos e ao extermínio deliberado não foi exclusiva do México – abrangeu todo o continente americano, que só no início do século XIX voltou a atingir os níveis populacionais pré-colombianos.

Vítimas da varíola, numa ilustração azteca do século XVI

Por altura do censo de 1793, o efeito combinado do triunfo da luta pela independência das colónias britânicas na costa Leste da América do Norte e da invasão de Espanha pelas tropas de Napoleão e o concomitante derrube da monarquia Bourbon (que, em 1700, com Filipe V, tomara o lugar dos Habsburgos), começava a fazer despertar nos domínios espanhóis na América a pulsão pela independência. A Guerra da Independência do México começou, simbolicamente, em 1810 – a 16 de Setembro, com o “Grito de Dolores”, quando Miguel Hidalgo y Costilla, padre da paróquia de Dolores, apelara a que os seus fiéis se erguessem contra a Nueva España – e foi, sobretudo, uma guerra dos espanhóis nascidos no México (“criollos”) contra os espanhóis nascidos em Espanha (“peninsulares”, ou “gachupines”, como eram depreciativamente designados no México), que, embora fossem uma pequena fracção da população – 15.000 para um milhão de “espanhóis mexicanos” e cinco milhões de ameríndios e mestiços – detinham um poder e uma riqueza desproporcionados.

Guatemala, 1821: Na praça central da cidade, a sociedade criolla regozija-se com o anúncio da declaração de independência. Quadro de Rafael Beltranena, 1910

A guerra terminou a 24 de Agosto de 1821, pelo Tratado de Córdova (a Córdova de Veracruz, no México), mas Fernando VII de Espanha recusou-se a aceitar os termos da Declaração da Independência do Império Mexicano, assinada a 28 de Setembro – Espanha só reconheceria a independência do México em 1836.

Território do I Império Mexicano: a cinzento escuro, os territórios concedidos pelo Tratado de Córdova; a cinzento claro os territórios anexados em 1821-22

Das várias nações independentes que resultaram do final do domínio espanhol no Novo Mundo, o México teve a particularidade de ser a única a não optar pela república: a Declaração da Independência estipulava que o México seria uma monarquia constitucional liderada por um príncipe Bourbon, ou, na falta de um, por outro príncipe europeu. Não se tendo apresentado candidato algum, o general Agustín de Iturbide, que se distinguira na Guerra da Independência e fora eleito chefe do governo provisório, acabou por assumir, em Maio de 1822, o título de imperador.

Agustín I, imperador do México, retrato atribuído a Josephus Arias Huerta, c.1822

O Império Mexicano era bem mais vasto do que o presente território da República do México, englobando, a norte, as províncias da Alta e Baixa Califórnias, Santa Fé do Novo México e Texas – que seriam perdidos para os EUA na Guerra Mexicano-Americana de 1846-48, dando origem aos actuais estados americanos da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas, e ainda parte do Colorado – e, a sul, quase toda a América Central, com excepção do Panamá, que então fazia parte da Colômbia, e do Belize, que era uma colónia britânica.

As províncias que tinham integrada a Capitania-Geral da Guatemala – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica – tinham declarado independência, como República Federal da América Central, a 15 de Setembro de 1821 (13 dias antes do México).

Assinatura da declaração de independência da República Federal da América Central, a 15 de Setembro de 1821; quadro de Luis Vergara Ahumada (1917-1987)

Todavia, as rivalidades entre as províncias criaram uma situação caótica, que propiciou a que, em Janeiro de 1822, a fim de restabelecer a ordem, a República Federal da América Central solicitasse a anexação ao Império Mexicano. A anexação foi efémera, pois Agustín I, enfrentando dificuldades económicas (Fernando VII de Espanha, que não se conformara com a perda do México, conseguira convencer os seus pares europeus a cortar relações comerciais com o novo país) e forte contestação pelos republicanos e pelos grandes proprietários (desagradados com a imposição de um pesado imposto sobre as terras), acabou por abdicar em Março de 1823 e o Império deu lugar a uma República Federal. Esta deu aos seus membros a oportunidade de escolher se a integravam ou não e a República Federal da América Central escolheu autonomizar-se do México, com excepção da parte ocidental da Guatemala, que se tornou no que é hoje o estado mexicano de Chiapas.

O trono de Agustín I, no Museo Nacional de las Intervenciones, Cidade do México

Ter presentes estas dramáticas reviravoltas geopolíticas ajuda a dissipar a ideia de que as presentes fronteiras são inevitabilidades históricas e correspondem a identidades nacionais perfeitamente definidas e com raízes que se perdem nas brumas do tempo. Bastariam alguns pequenos acasos para que o mapa geopolítico da América Central (e o do resto do mundo) fosse bem diferente do que conhecemos – uma tomada de consciência que põe a nu o ridículo dos fervores patrióticos e das reivindicações acendradas de parcelas “perdidas” de território nacional (ver Da China a Olivença, a cartografia do rancor).

Uma perspectiva anacrónica da História

A conquista do México por Cortés é uma história particularmente sangrenta, cruel e sórdida, mas, ao contrário do que pensa Andrés Manuel López Obrador, não pode ser avaliada pelos padrões éticos dos nossos dias nem pelas regras de direito internacional hoje em vigor. Nem se percebe o que quererá dizer o presidente mexicano quando afirma “cometeram-se inúmeras violações das leis então vigentes” – em 1519 não havia Organização das Nações Unidas nem sequer a noção de igualdade de soberania entre nações, um conceito que só começaria a tomar forma após a Paz de Westfália (1648), que pôs termo à Guerra dos Trinta Anos.

De qualquer modo, as regras genéricas de conduta que eram assumidas nas relações entre as nações da Europa cristã não eram certamente aplicáveis a nações de selvagens pagãos. Para os aztecas e restantes povos da Meso-América valeria o que o papa Alexandre VI estipulara em 1493 para os tainos da ilha de Hispaniola, acabada de descobrir por Colombo: os soberanos espanhóis tinham “direito, autoridade e jurisdição plenos, livres e totais” sobre os índios, desde que aqueles providenciassem o envio de “homens prudentes e tementes a Deus, letrados, capazes e experimentados, para [os] instruírem na fé católica”. Ora, a expedição de Cortés estava devidamente provida de sacerdotes – o padre Juan Díaz, de Sevilha, e o frade Bartolomé de Olmedo, de Valladolid – pelo que teria certamente a aprovação da Santa Sé.

O massacre de Cholula, segundo o Lienzo de Tlaxcala

López Obrador afadiga-se na sua carta a realçar a brutalidade da actuação dos conquistadores: “impôs-se a fé [católica] e construíram-se templos católicos sobre as antigas pirâmides e com materiais de estas. Implantou-se um ordenamento social baseado na segregação de castas e raças; impôs-se a língua castelhana e empreendeu-se a destruição sistemática das culturas meso-americanas”. Parece não ter consciência de que esta relação de malfeitorias pode ser aplicada, com mudança do nome dos protagonistas, para descrever boa parte das relações entre povos desde os alvores da História, com os sumérios ou os egípcios. Na verdade, os próprios aztecas tiveram procedimentos similares em relação aos povos que conquistaram.

Guerreiros aztecas incendeiam templo de cidade conquistada. Codex Tovar

Itzcoatl, o primeiro imperador azteca, ordenou a queima de todos os códices dos povos conquistados, alegando que “não é prudente que todas as pessoas tenham acesso a estas imagens”. Esta supressão do passado permitiu que os aztecas reescrevessem a história e se apresentassem à posteridade como descendentes dos toltecas e habitantes, deste tempos imemoriais, do território que tinham acabado de conquistar.

Quem fala em nome de quem?

O México já teve presidentes de origem indígena, como Benito Juárez (presidente em 1858-72), proveniente de uma família zapoteca, e de origem mestiça, como Porfírio Diaz (presidente em 1884-1911), cuja avó materna era indígena.

Benito Juárez

São, porém, excepções entre os 58 presidentes que o México teve até agora – estes, tal como a maioria da classe dirigente mexicana, são brancos. Não voltou a haver um presidente índio desde Benito Juárez e o 58.º presidente, Andrés Manuel López Obrador (n.1953, Tepetitán; também referido abreviadamente como “AMLO”) parece ser tão caucasiano quanto Filipe VI. López Obrador reclama ter ascendência indígena pelo lado paterno, mas esta está envolta em névoa e, por outro lado, é certo que o seu avô materno veio da Cantábria e que a avó materna era filha de asturianos.

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, em 2018

Mesmo que o sangue índio nas veias de López Obrador seja pouco ou nenhum, este possui, todavia, uma vantagem sobre os presidentes do México desde Benito Juárez, no que toca a falar em nome dos indígenas mexicanos: sabe como eles vivem, pois no final dos anos 70 foi funcionário da Comissão Nacional para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas, em Tabasco, partilhando durante seis anos as suas árduas condições de vida, habitando numa cabana e dormindo numa rede, um papel que “assumiu como se fosse o seu destino, com espírito missionário” – ou, pelo menos, assim reza a biografia/hagiografia de López Obrador – AMLO: Con los pes en la tierra – redigida por José Agustín Ortiz Pinchetti (que foi nomeado Secretário do Governo do Distrito Federal quando este foi liderado por López Obrador).

Maqueta do centro de Tenochtitlan

Em 1996, López Obrador esteve ao lado dos indígenas em manifestações contra a poluição causada pelos poços de petróleo da companhia estatal Pemex (o que lhe custou maus tratos pelas forças da ordem), e em 2018, após a cerimónia de investidura, participou numa cerimónia tradicional indígena no Zócalo, a grande praça no centro da Cidade do México, implantada no local que fora o da praça central da capital azteca de Tenochtitlan.

A Plaza de la Constitución, mais conhecida como Zócalo, no centro da Cidade do México

Ver linhas rectas onde há emaranhados

A carta de López Obrador a Filipe VI de Espanha assenta numa concepção eminentemente linear e simplista da História, que assume que o México e a Espanha de 2019 são, inequivocamente, a continuação do Império Azteca e do Império Espanhol de 1519, e que, como tal, Filipe VI e os seus súbditos são integralmente responsáveis pelos desmandos cometidos há cinco séculos por Hernán Cortés (ainda que este não tivesse agido a mando da Coroa espanhola).

Ora, a queda do Império Azteca foi uma calamidade para os aztecas, mas um alívio para os seus povos vassalos que colaboraram no seu derrube – é certo que o alívio foi efémero, pois esses povos não tardaram a perceber que os espanhóis eram senhores tão ou mais tirânicos do que os aztecas.

Sacrifícios rituais aztecas, Codex Magliabechiano

De qualquer modo, sem a cumplicidade dos povos vassalos, talvez os espanhóis não se tivessem derrubado com tanta facilidade o Império Azteca, pelo que também seria legítimo pedir que se retractassem. Por outro lado, os descendentes dos aztecas também deveriam pedir desculpas aos descendentes dos povos que subjugaram e que sacrificaram a Huitzilopochtli. Mas como distinguir, no México de hoje, as linhas genealógicas que remontam ao tempo em que a Meso-América era formada por numerosas cidades-estado que se digladiavam mutuamente e cujas histórias são um novelo impossível de destrinçar?

Cenas de batalha entre maias e outros povos. Fresco descoberto na cidade maia de Bonampak, Chiapas, México

E porque se presume que as pessoas que habitam hoje em Espanha são os descendentes dos conquistadores? Cortés acabou por regressar a Espanha, mas a maior parte dos espanhóis que faziam parte da expedição ficaram no Novo Mundo e por lá deixaram a sua descendência. E o mesmo aconteceu com a maior parte dos espanhóis que rumaram ao Novo Mundo nos anos seguintes. Se fosse possível rastrear o ADN de todos os conquistadores espanhóis do México – os da expedição de 1519 e os que se lhes seguiram – descobrir-se-ia certamente que há menos descendentes seus em Espanha do que no México (tal como há mais descendentes de negreiros no Brasil do que em Portugal).

Portanto, se López Obrador faz mesmo questão de exigir desculpas aos descendentes dos responsáveis pela “destruição sistemática das culturas meso-americanas”, deve dirigir-se, antes de mais, aos seus compatriotas. Ou a si mesmo, já que, mesmo admitindo que possa haver sangue índio na sua árvore genealógica, López Obrador é, antes de mais, um resultado da confluência da emigração espanhola da viragem dos séculos XIX-XX com os descendentes dos conquistadores espanhóis. Este é, aliás, o panorama prevalecente nas actuais classes dirigentes dos países do continente americano: com a excepção do presidente boliviano Evo Morales, nas suas veias corre mais sangue dos conquistadores estrangeiros do que dos indígenas conquistados.

Retrato, por autor anónimo, da família criolla Fagoga Aozqueta, da Cidade do México, c. 1730

Claro que, quando estão em jogo eventos que tiveram lugar há cinco séculos, distinguir descendentes de vítimas de descendentes de carrascos é como voltar a separar a tequila, o sumo de limão, o licor de laranja e o sal numa margarita, pois, ao longo desse tempo, o sangue espanhol misturou-se com o sangue indígena e africano das mais variadas formas. Os espanhóis impuseram no Novo Mundo um delirantemente complexo sistema de castas, que reflectia as inúmeras possibilidade de combinação e que incluía categorias como “mestizo” (espanhol + índia), “castizo” (espanhol + mestiza), “mulato” (espanhol + negro), “morisco” (espanhol + mulata), “albino” (espanhol + morisca), “torna atrás” (espanhol + albina), “tente em el aire” (espanhol + torna atrás), “chino cambujo” (negro + índia), “lobo” (chino cambujo + índia), “albarazado” (lobo + índia), “barcino” (albarazado + mestiça), “zambaiga” (índio + barcina), “chamizo” (castizo + mestiza), “coyote” (mestizo + índia) e “no te entiendo” (tente en al aire + mulata). E note-se que estão ausentes várias permutações – as combinações espanhola + índio ou negro ou mulato ou mestizo não eram permitidas – e que a categoria genérica “índio” envolvia uma constelação de etnias (algumas delas subdividas em vários grupos). Quem será capaz de determinar neste emaranhado que percentagem de conquistador espanhol ou camponês maia ou sacerdote azteca existirá em cada mexicano de hoje?

O sistema de castas estabelecido pelos espanhóis no Novo Mundo, segundo documento do século XVIII

Se a ideia de que uma nação dos nossos dias deve responder por actos específicos cometidos por governantes e militares dessa nação cinco séculos antes é absurda, a ideia de que essa responsabilidade abrange todos os actos levados a cabo por naturais desse país faz ainda menos sentido. Acontece que boa parte da expansão colonial – com o seu tenebroso cortejo de espoliação, esclavagismo, brutalidade e opressão – não foi levada a cabo num contexto formal, com ordens precisas emanadas de Lisboa ou Madrid e escrupulosamente cumpridas por representantes oficiais nas Américas, África e Ásia. Como António Hespanha mostra claramente para o caso português, em Filhos da terra: Identidades mestiças nos confins da Expansão Portuguesa (ver Filhos da terra: O que aconteceu nas margens do Império Português), existia, a par do “império formal”, um “império sombra” assente na iniciativa individual. Na verdade, muitos desses “portugueses” que agiam por conta própria eram mestiços em que o sangue português estava muito diluído e em que o vínculo a Portugal não ia além do nome de baptismo e de algum vestuário e calçado ao estilo português.

O que fez o México independente pelos indígenas mexicanos?

López Obrador admite que não é apenas Espanha que deve desculpas: “Também nós pediremos perdão aos povos indígenas por haver dado continuidade, uma vez alcançada a independência, à agressão, à discriminação e à espoliação das comunidades que caracterizaram o período colonial. O desagravo dará ênfase às guerras atrozes e genocidas empreendidas pelo Governo mexicano contra os povos yaqui e maia, assim como a perseguição racista de que foram alvo os chineses no território mexicano nas primeiras décadas do século XX”.

“Guerreiros yaqui em retirada”, por Frederick Remington, 1896. A repressão – ou genocídio, segundo outras opiniões – do povo yaqui conheceu a sua fase mais intensa na viragem dos séculos XIX-XX, mas a resistência armada à submissão deste povo indígena mexicano começou em 1533 e só cessou em 1929

Os povos indígenas mexicanos somam cerca de 12.7 milhões de pessoas e representam 13% da população do país (25.6 milhões e 21.5%, segundo outros critérios de pertença étnica), mas ocupam, no século XXI, um lugar subalterno na sociedade mexicana: a taxa de pobreza entre eles é de 70.3%, contra 38.6% na população em geral (dados de 2016), e não registou melhorias nas últimas duas décadas. O salário médio do indígena mexicano é cerca de metade do de um trabalhador não-indígena, 8 em 10 indígenas têm um trabalho “informal” e não-especializado (como vendedores de rua, empregadas domésticas, trabalhadores rurais, etc.) e a taxa de analfabetismo entre indígenas é de 27.2%, contra 5.4% de média nacional.

Percentagem de população indígena por estado mexicano, 2015

Em 1994, o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), constituído maioritariamente por indígenas das regiões rurais do estado de Chiapas, lançou acções de rebelião contra o Estado mexicano, que, a par de motivações de índole libertária, marxista e anti-globalização, tinham forte componente de reivindicação dos direitos dos povos indígenas. O ENLZ foi duramente reprimido pelo Exército mexicano e abandonou a luta armada, mas manteve-se activo na defesa dos direitos dos povos indígenas, em esforços conjuntos com a Assembleia Nacional Indígena Plural pela Autonomia. Em 1996, o Acordo de San Andrés, celebrado entre o EZLN e o Governo, levou a que este reconhecesse pela primeira vez os direitos dos indígenas e introduzisse algumas alterações na legislação: Porém, boa parte do acordado ficou por cumprir, sobretudo no que toca à concessão de alguma autonomia governativa às comunidades indígenas. Aproveitando a subida ao poder do presidente Vicente Fox, em Dezembro de 2000, que pôs termo a um reinado ininterrupto de 71 anos do Partido Revolucionário Institucional, os grupos indígenas fizeram pressão para que fosse implementado o acordo de San Andrés, mas a reforma constitucional de 2001 ficou aquém do esperado: em vez de reconhecer a autonomia indígena, o Congresso delegou a possibilidade desse reconhecimento a cada estado, o que levou o subcomandante Marcos, o icónico líder e porta-voz do EZLN a classificar a lei como o “Reconhecimento Constitucional dos Direitos e Cultura dos Latifundiários e Racistas”.

O subcomandante Marcos

O México ganhou independência formal em 1821, pelo que teve quase dois séculos para fazer dos indígenas mexicanos cidadãos de pleno direito. Porque não se concentra López Obrador na urgente e meritória tarefa de fazer justiça efectiva aos seus conterrâneos vivos em vez de exigir reparações simbólicas por agravos cometidos há tanto tempo que já não conseguem distinguir-se as vítimas dos carrascos?