Índice

Índice

Poucas pessoas sabem mais sobre o III Reich e a II Guerra Mundial do que o historiador britânico Laurence Rees, como atestam os numerosos livros e séries televisivas que tem produzido sobre o assunto, entre os quais se contam duas obras magistrais, II Guerra Mundial à porta fechada: Stalin, os nazis e o Ocidente, editado pela D. Quixote, e Holocausto: Uma nova história, editado pela Vogais (ver “Como serias tu em Auschwitz?”).

“O Carisma de Hitler”, de Laurence Rees (Vogais)

O carisma de Hitler: O homem que liderou milhões até ao abismo (Vogais) é a edição portuguesa, com tradução de Jorge Mourinha, de The dark charisma of Adolf Hitler: Leading millions into the abyss, livro de 2013 que serve de parceiro à série televisiva homónima, em três episódios emitida pela BBC2 em 2012.

[Trailer da série The dark charisma of Adolf Hitler]

Embora no nosso rarefeito panorama editorial da divulgação histórica a II Guerra Mundial e a figura de Hitler até tenham representação acima da média, fazia falta um livro que analisasse Hitler na óptica do carisma, assunto que, nas edições recentes, só foi tratado em algumas páginas dessa medíocre obra que é O dom profano: Considerações sobre o carisma (Sextante), que ostenta na capa o nome de José Sócrates mas que alguns especialistas atribuem a Domingos Farinho.

Destinado ao fracasso

A 22 de Agosto de 1939, a uma semana do início da II Guerra Mundial, Hitler declarou aos seus generais, numa conferência no Berghof, o seu reduto nos Alpes bávaros, que “fundamentalmente, tudo depende de mim, da minha existência […] Não é provável que volte a existir no futuro um homem com maior autoridade do que a minha”.

Porém, 30 anos antes, ninguém teria apostado um cêntimo em Adolf Hitler. No final do ano de 1909, aos 20 anos, o futuro senhor absoluto da Alemanha vira-se forçado a buscar refúgio numa instituição para sem-abrigo e indigentes no bairro vienense de Meidling, não muito longe do opulento palácio de Schönbrunn.

Atrás de si tinha uma história de conflito com um pai rígido e autoritário e um medíocre desempenho na escola, de onde saiu, por vontade própria, aos 16 anos. Mais tarde, nessa obra decisiva para a construção do seu próprio mito que foi Mein Kampf (ver Mein Kampf: Quem tem medo deste best-seller?), justificaria os maus resultados escolares alegando que o fizera deliberadamente, para mostrar ao pai, Alois, quão errado era tê-lo obrigado a ingressar numa escola secundária genérica, quando ele alimentava ambições de uma carreira artística.

Alois Hitler (1837-1903)

Porém, desaparecida a figura opressiva do pai, em 1903, pouco mudou na vida de Hitler: na troca da Realschule de Linz pela Realschule de Steyr, o desempenho escolar de Hitler acabou, lentamente, por registar modestos progressos, mas as notas que obteve dificilmente lhe permitiriam ter acesso a uma escola técnica. E, como a sua natureza era avessa a trabalho e disciplina, acabou por interromper os estudos em 1905, iniciando uma vida de ócio e fantasias inconsequentes: vestia-se como um janota, ia regularmente à ópera e azucrinava os seus amigos com uma tagarelice incessante e insuportável, inclinação que o acompanharia até do fim dos seus dias (“Ele tinha de falar e precisava de alguém para o ouvir”, recordaria August Kubizek, o seu amigo mais próximo nessa época).

Aos 18 anos, convenceu a mãe a deixá-lo ir para Viena, a pretexto de fazer as provas de acesso na Academia de Belas-Artes e tornar-se um arquitecto, mas a vida que levou na capital do império foi semelhante à de Linz: ócio, ópera, tagarelice e projectos fantasistas e inconsequentes – inflamado pela música de Wagner, chegou a alimentar o sonho de compor uma ópera, embora os seus conhecimentos musicais fossem completamente nulos e não tivesse empreendido qualquer esforço para os ampliar.

A Ópera de Viena, c.1900

O projecto de se tornar arquitecto não era muito mais consistente, como atestam as suas duas reprovações na admissão à Academia de Belas-Artes de Viena. Durante algum tempo, levou uma vida de dolce far niente, sustentada pela herança da mãe e por um “empréstimo” de uma tia, mas, à medida que o dinheiro se foi acabando, Hitler foi descendo os degraus da sociedade até bater no fundo em 1909.

A sua situação acabaria por melhorar: em 1910 recebeu mais algum dinheiro de uma tia, mudou-se para um albergue com mais conforto do que o de Meidling e, com a ajuda de um colega de infortúnio com sentido empreendedor, fez algum dinheiro aplicando os seus modestíssimos dotes artísticos na produção de aguarelas-souvenirs copiadas de bilhetes-postais com vistas de lugares famosos de Viena.

Em 1913, aos 24 anos, recebeu a sua parte na herança do pai, deixou o albergue e tomou um comboio para Munique, deixando para trás uma Viena que não lhe deixava boas recordações. Mas a vida de Hitler em Munique, embora mais desafogada, não revela mais determinação, foco ou talento: continuou a produzir insulsas aguarelas turísticas e a flanar pelos cafés, onde ia absorvendo uma cultura superficial a partir dos jornais e panfletos que neles circulavam.

Salvo pela guerra

Escreve Ian Kershaw na sua magistral biografia política de Hitler que “foi a I Guerra Mundial que tornou Hitler possível”. Possível, mas não inevitável, pois nem o papel de Hitler na guerra foi relevante, embora tivesse manifestado coragem suficiente para justificar condecorações, nem a guerra revelou nele qualidades e talentos surpreendentes. Hitler descreveria o seu serviço militar “como a mais tremenda das experiências”, mas atendendo à vida absolutamente anódina, abúlica e vazia que levara até então, poderia dizer-se o mesmo se tivesse embarcado num arrastão ou tivesse ido trabalhar como mineiro.

Odeonsplatz, Munique, 2 de Agosto de 1914: multidão celebra o início da I Guerra Mudnial. Há quem pretenda ver nesta foto de Heinrich Hoffmann (que sete anos mais tarde se tornaria fotógrafo pessoal de Hitler) um jovem Hitler eufórico (destacado no círculo), mas é possível que a foto tenha sido alvo de manipulação

Não é porém irrelevante para a ascensão de Hitler o facto de a derrota alemã na guerra ter deixado o país humilhado pelas condições do Tratado de Versalhes, enredado pela imposição do pagamento das indemnizações de guerra, dividido pela radicalização política e mergulhado na violência entre facções rivais, e, portanto, receptivo a demagogos que prometessem estabilidade, a recuperação dos territórios perdidos e isentassem os alemães de culpas na derrota, designando um bode expiatório conveniente.

Hitler, no extremo-direito (o bigode precisaria de uma aparadela para se tornar na sua imagem de marca), com os colegas de regimento, durante a I Guerra Mundial

No início de 1919, de regresso a Munique, Hitler continuava sem rumo de vida nem ideias políticas definidas, de forma que durante a efémera existência da República Soviética da Baviera, Hitler “foi eleito representante do seu batalhão” (Rees). Só no Verão de 1919, aos 30 anos, Hitler começa a erguer-se acima da mediocridade, ao aplicar a sua propensão para arengar incessante e obstinadamente à doutrinação dos seus camaradas de armas e dos frequentadores das cervejarias – porém, o conteúdo deixara de ser a tagarelice inócua dos anos pré-guerra.

Numa carta redigida a 16 de Setembro de 1919, como resposta a um soldado alemão que queria conhecer a posição do Exército face ao judeus, Hitler parece já revelar algumas das ideias principais que viriam a nortear a sua carreira política, como sejam o anti-semitismo primário (previa “a remoção drástica e total dos judeus da Alemanha”), a simpatia pelos regimes autoritários e até a crença na liderança carismática: “Este renascimento [da Alemanha] será posto em movimento não pela liderança política de maiorias irresponsáveis influenciadas por dogmas partidários ou uma imprensa irresponsável, nem por palavras de ordem e slogans cunhados no estrangeiro, mas apenas através da acção impiedosa de personalidades capazes de liderança nacional e com um sentido inato de responsabilidade”. Vista à distância, parece ser uma proclamação messiânica, mas na verdade Hitler limitava-se a repetir os lugares-comuns dominantes em certos círculos políticos da direita radical alemã. E, em Setembro de 1919, Hitler ainda não se imaginava como podendo fazer parte dessa elite iluminada de “personalidades capazes de liderança nacional”. Mas não levaria muito tempo até concluir que o homem providencial era ele mesmo.

“No princípio era a palavra”, quadro de 1937 de Hermann Otto Hoyer, retratando os primeiros tempos de Hitler como orador

Os sonhos acordados das massas

Hitler aproximara-se do Partido dos Trabalhadores Alemães (Deutsche Arbeiterpartei, DAP), seguindo instruções dos seus superiores nos serviços de informações do Exército, que pretendiam estar a par das actividades dos micro-partidos que formigavam na Alemanha do pós-guerra. O DAP, fundado em Janeiro de 1919 por Anton Drexler, era particularmente insignificante (tinha em Setembro pouco mais de meia centena de membros), mas com a ajuda dos dotes oratórios de Hitler, que se filiou a 12 de Setembro desse ano, a convite de Drexler, foi atraindo novos militantes.

Anton Drexler (1884-1942)

Após o regresso à vida civil, em Março de 1920, Hitler consagrou-se a tempo inteiro ao partido, que entretanto mudara o nome para Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), tornando-se na sua figura pública mais visível, e, após alguns conflitos internos, substitui Drexler como secretário-geral. Não seria preciso muito tempo para que detivesse o poder absoluto dentro do partido.

O livro de Rees omite um detalhe significativo da construção por Hitler do seu próprio mito: o cartão de militante de Hitler tinha o n.º 555, em resultado de o DAP, para disfarçar a sua pequenez, ter iniciado a contagem em 500. Porém, uns anos mais tarde, Hitler fez correr que tinha sido o sétimo militante a aderir ao partido e rasurou o 555 no cartão, substituindo-o por um 7, uma falsificação que Drexler denunciaria à estrutura administrativa do NSDAP.

A foto, tirada em 1924, por Heinrich Hoffmann, representa, supostamente, a libertação de Hitler da prisão de Landsberg, onde passara 264 dias, em resultado da condenação por ter instigado o putsch de 8 de Novembro de 1923, em Munique. Porém, como boa parte da imagem criada em torno de Hitler (por ele próprio e pela propaganda nazi), é uma falsificação, pois o edifício ao fundo não é a prisão de Landsberg

Uma vez que, nos primeiros anos, o NSDAP foi crescendo quase só com base nos dotes oratórios de Hitler, pode perguntar-se onde estava o seu segredo. Rees aponta a sinceridade emocional, que entende ser “uma pré-condição necessária para o apelo carismático”. Outras qualidades eram a absoluta certeza – “as análises de Hitler não deixavam espaço para qualquer dúvida. Ele nunca parecia estar minimamente indeciso entre opiniões possíveis” – e a visão do mundo em termos radicalmente dicotómicos – “na mente dele o mundo era completamente a preto e branco. A vida era uma luta perpétua e excluir-se dela não era opção”.

Konrad Heiden, um jornalista anti-nazi que assistiu a muitos discursos de Hitler e que, na década de 1930, publicou quatro livros sobre Hitler e o III Reich, desmontou desta forma a oratória hitleriana:

“Os seus discursos são sonhos acordados da alma das massas […] Começam sempre num profundo pessimismo e terminam numa eufórica redenção, um triunfante final feliz; muitas vezes podem ser refutados pela razão, mas seguem a lógica bem mais poderosa do subconsciente, que nenhuma refutação consegue alcançar […] Hitler deu voz ao terror silencioso das massas modernas”.

[Excerto de discurso de Hitler em Eberswalde, a 27 de Julho de 1932: Hitler assume-se como intolerante e mostra-se indignado com o pluralismo democrático que permite a existência de mais de 30 partidos na Alemanha e promete extingui-los, pois o NSDAP é mais do que suficiente. Não se pode acusá-lo de não ter cumprido o que prometeu]

https://youtu.be/vljPwourJEc

Claro que para esta estratégia funcionar era necessário que o ouvinte partilhasse das premissas do discurso: a ideia de uma sociedade definida não pelas classes mas pela pertença ou não à comunidade racial germânica (Volksgemeinschaft), o ódio aos judeus, causadores da “facada nas costas” que levara à derrota alemã na I Guerra Mundial, e a rejeição do bolchevismo e do capitalismo internacional, que, Hitler, num acrobático salto retórico, acabava por interligar, alegando que os judeus dominavam, em simultâneo, Wall Street e o Kremlin. Infelizmente, na Alemanha arruinada, humilhada e instável da década de 1920 havia muita gente disposta a acreditar nisto.

[Excerto de discurso de Hitler numa fábrica da Siemens, em 1932, em que acusa “uma pequena clique internacional, sem raízes, de virar os povos uns contra os outros” – “Os judeus!” grita uma voz no público aos 43’’. Hitler e o seu público estavam em sintonia]

https://youtu.be/HeOVuGcn9O4

Outro aspecto decisivo para o carisma de Hitler foi a sua gestão do equilíbrio entre proximidade e distância face aos seus seguidores: “era capaz de ser íntimo com uma audiência e distante com um indivíduo”. Rees cita um líder político contemporâneo de Hitler que reflectiu sobre esse equilíbrio, Charles De Gaulle:

“Não pode haver prestígio sem mistério, pois a familiaridade gera o desprezo […] Nenhum homem pode ser um herói para o seu criado. Nos desígnios, no comportamento e nas operações mentais de um líder, deve existir sempre um ‘algo” que os outros não consigam sondar […] Aqueles que estão preparados para carregar o fardo que é demasiado pesado para os meros mortais […] devem aceitar a solidão que, segundo Faguet, é a ‘desventura dos seres superiores’”.

Hitler, que parecia ser capaz de sondar o inconsciente das massas e dizer-lhes exactamente o que elas queriam ouvir, tinha, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade nas interacções sociais individuais, o que fazia com que fosse inacessível aos outros. Rees, que apresenta vários testemunhos da reacção a Hitler enquanto orador público, pouco ou nada diz sobre Hitler na relação pessoal, seja com família, amigos ou subordinados.

Para quem actuam os demagogos

Rees não se limita a apresentar testemunhos de quem se deixou seduzir pelos discursos arrebatadores e pelo olhar magnético de Hitler. O carisma é sempre relativo e muitos foram – sobretudo entre os que não partilhavam da sua mundividência – os que não viram em Hitler nada de excepcional. Rees omite o episódio anedótico de Lord Halifax, que, numa (muito desastrada) visita à Alemanha, em 1937, se encontrou com Hitler e achou a figura que tinha pela frente tão insignificante que julgou tratar-se de um criado, pelo esteve quase a entregar-lhe o seu casaco; mas reproduz a apreciação de Ivone Kirkpatrick, alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros que também esteve presente na ocasião e que classificou o comportamento de Hitler como o de “uma criança mimada e birrenta” e que leu nos olhos de Halifax “um misto de perplexidade, repugnância e compaixão” quando Hitler sugeriu que a forma de sufocar as aspirações independentistas na Índia era o assassinato em massa de indianos.

Chamberlain num dos seus encontros com Hitler (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

No primeiro encontro com Hitler, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain não lhe descortinou qualidades carismáticas: “completamente indistinto. Nunca se daria por ele numa multidão, e pensaríamos que era o pintor amador que em tempos foi”. Mais tarde acrescentaria que Hitler era “o cãozinho mais vulgar que alguma vez vira”.

Franz von Papen (chanceler em 1932 e vice-chanceler de Hitler em 1933-34) e o marechal Paul von Hindenburg (presidente da Alemanha em 1925-34), ambos de origens aristocráticas, viram em Hitler apenas um “demagogo mal-educado”.

Poucas coisas toldam tanto a capacidade de julgamento como a presunção de superioridade moral e a tendência para nos julgarmos o centro do mundo: Chamberlain foi incapaz de perceber que, no que respeitava ao destino da Alemanha e da Europa, pouco interessava se Chamberlain se sentia ou não impressionado com o carisma de Hitler; o que importava era se o carisma de Hitler era capaz de cativar o povo alemão. Muitas figuras bem-pensantes do nosso tempo têm atitude análoga perante políticos populistas de modos grosseiros e agressivos e personalidade narcísica e desvalorizam ao risco que eles representam, rotulando-os de “demagogos mal-educados”, sem que lhes passe pela cabeça que o que que a eles suscita “perplexidade, repugnância e compaixão” inspira admiração ao eleitorado-alvo desses políticos. É natural que quem olha o mundo do alto da sua superioridade moral e entende que é um desperdício de tempo analisar as razões, os receios, os anseios e as motivações dos “deploráveis” (na célebre expressão de Hillary Clinton) se surpreenda quando figuras como Silvio Berlusconi, Donald Trump, Matteo Salvini ou Viktor Orbán vencem eleições.

“Somos agora a Alemanha!”

Rees também não gasta uma linha no exame o carisma de Hitler à luz do populismo, palavra que, aliás, não surge uma única vez no livro. E, todavia, o discurso de Hitler e o nazismo cumprem os requisitos definidos por Jan-Werner Müller em O que é o populismo?:

- Concepção da luta política como luta de “um povo moralmente puro e totalmente unificado […] contra elites julgadas corruptas ou de alguma maneira moralmente inferiores”;

- Reivindicação da exclusividade da representação do povo – os opositores, claro, representam as elites imorais e corruptas;

- Antipluralismo, ou seja, recusa de reconhecimento de legitimidade àqueles que se lhes opõem: “mesmo aqueles que de qualquer concebível ponto de vista legal e moral são verdadeiros cidadãos podem ver posto em dúvida o seu estatuto de parte legítima do povo se não partilharem a visão populista de como deverá o povo exactamente unir-se”;

- Rejeição dos media, que são acusados de distorcer a realidade política, pelo que deverão ser dispensados ou suprimidos, passando os políticos a dirigir-se directamente aos cidadãos.

O discurso pronunciado por Hitler em Nuremberga, em Setembro de 1936, numa reunião de líderes nacional-socialistas (e citado por Rees), deixa bem claro essa natureza retintamente populista: “Vieram a esta cidade da vossa pequena aldeia, das vossas cidades mercantis, das vossas cidades, das minas e das fábricas, do arado. Vieram da vossa rotina e dos vossos trabalhos […] para partilhar este sentimento: estamos juntos […] e somos agora a Alemanha!”

Páginas de “A juventude em torno de Hitler” (Jugend um Hitler, de 1934), um dos livros de propaganda assinados pelo fotógrafo Heinrich Hoffmann

Uma vez conquistado o poder, os populistas tratam de tomar medidas para “criar o povo homogéneo em cujo nome tinham estado sempre a falar” (Müller), dando incentivos aos “corpos estranhos” para abandonar o país – “incentivos” que na Alemanha nazi se revestiram de uma eficácia, impiedade e amplitude nunca vistas.

O dom profano: Considerações sobre o carisma dá, justamente, ênfase à natureza populista do carisma de Hitler: “o chefe é o povo personificado, acima das facções, legitimado pela história e pela acção” e “a vontade do chefe [é] a lei suprema”. Esta perspectiva seria exemplarmente expressa em 1937 por Carl Schmitt, máxima autoridade jurídica do III Reich: “O Führer é o portador da vontade popular; ele é independente de todos os grupos, de todas as associações, de todos os interesses, mas é submisso às leis essenciais do povo […] Ele transforma o que não é senão um sentimento popular numa vontade consciente e cria, a partir do todo disperso, o grupo unido e pronto para agir” (citado em O dom profano).

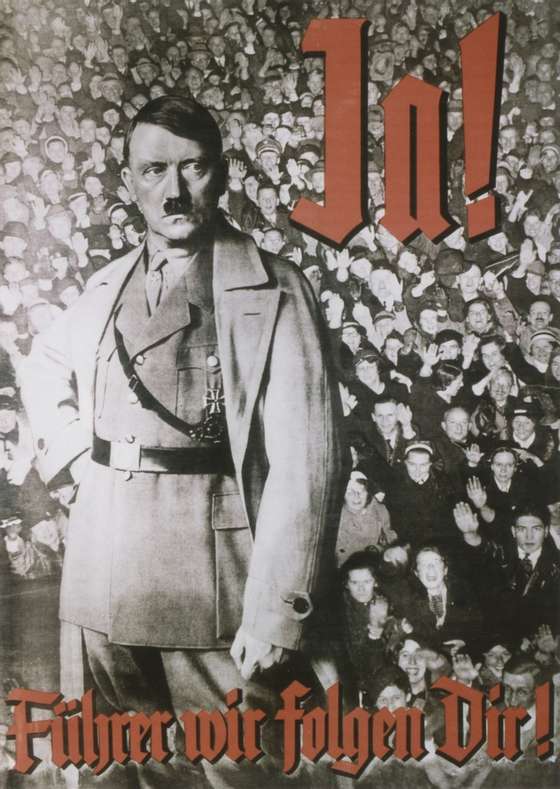

“Sim! Führer, estamos a seguir-te!”: cartaz da década de 1930)

“Apenas a fé cria um Estado”

Em 1925, quando foi publicado Mein Kampf, já não restavam dúvidas sobre a forma como Hitler se via a si mesmo: “A combinação de teórico, organizador e líder numa única pessoa é a coisa mais rara que pode ser encontrada neste planeta. Esta combinação marca o grande homem”.

Dois anos depois, Rudolf Hess, n.º 2 da hierarquia do NSDAP, proclamava que “o grande líder popular é semelhante ao fundador de uma religião. Deve comunicar aos seus ouvintes uma fé apodítica. Só então a massa de seguidores pode ser levada até onde deve ser levada”. Nesse mesmo ano de 1927, Hitler confirmara esta visão: “Tenham confiança, também nós colocamos a fé em primeiro lugar, não a cognição. É preciso acreditar numa causa. Apenas a fé cria um Estado”.

O tema da fé inabalável na vitória regressaria recorrentemente nos discursos de Hitler e nas conversas com os que o rodeavam, ao longo dos anos seguintes, sobretudo nos momentos de maiores incertezas e dificuldades: quando, em 1932-33, o presidente Hindenburg opôs resistência à ideia de que Hitler, na qualidade de líder do partido mais votado nas eleições, ocupasse o cargo de chanceler; na anexação da Áustria em 1938; na crise que, em 1938, levou à anexação dos Sudetas (Sudentenland, região de maioria alemã na Checoslováquia) e ao desmembramento da Checoslováquia; na invasão da Polónia em 1939; na ofensiva a Ocidente em Maio de 1940.

Alemãs da região dos Sudetas, nas vésperas da anexação da região pela Alemanha, 30 de Setembro de 1938. (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Em todas estas situações houve vozes a recomendar prudência e a prever resultados negativos ou até calamitosos, e em todas elas Hitler deixou “bem claro que assumiria ele próprio toda a responsabilidade”. Rees apresenta esta atitude como “exemplo clássico do que [o psicólogo] Fritz Redl chamava ‘a magia do acto iniciático’ – a noção de que os líderes, se forem suficientemente carismáticos, podem assumir eles próprios o fardo do risco e da culpa potencial de qualquer rumo de acção a que dêem início. Em resultado, conseguem gerar nos seus seguidores uma tremenda sensação de libertação”.

Crise após crise, a fé cega de Hitler mostrou estar certa e, com cada nova confirmação de que as promessas bombásticas e previsões audaciosas do Führer se cumpriam, a confiança do povo alemão em Hitler foi crescendo. Quando a França capitulou, a 25 de Junho de 1940, a fé cega em Hitler estava no zénite e o entusiasmo era tal que até os que tinham temido pelo sofrimento e privações associadas a qualquer guerra (mesmo que vitoriosa) e que nunca tinham sentido que a Alemanha precisava de dilatar o seu “espaço vital” (Lebensraum) ou que os judeus eram uma praga de que a Alemanha deveria ver-se livre, estavam dispostos a seguir Hitler sem hesitar.

Janeiro de 1938, Obersalzberg: o Führer durante as férias nas montanhas (AFP/Getty Images)

O esmorecer do brilho

A primeira decepção surgiu quando a Grã-Bretanha, agora liderada por Winston Churchill, que tomara o lugar de Neville Chamberlain, se recusou a negociar a paz com a Alemanha, embora esta dominasse boa parte da Europa continental. Maiores contrariedades surgiriam quando a Luftwaffe se mostrou incapaz de subjugar os britânicos à bomba e a Wehrmacht e a Kriegsmarine se mostraram incapazes de transpor os poucos quilómetros do Canal da Mancha. A aura carismática de Hitler perdeu algum brilho, que foi recuperado no Verão de 1941, quando a Operação Barbarossa obteve triunfos esmagadores sobre as forças soviéticas, semana após semana, levando à rendição de milhões de soldados.

Expansão máxima do domínio alemão sobre a Europa, 1942: azul escuro, Alemanha; azul médio, sob ocupação alemã; azul claro, países aliados da Alemanha ou com governos-fantoche controlados pela Alemanha; azul muito claro, Governo de Vichy; cinzento, países neutrais

O sucesso inicial da invasão da URSS deixou Hitler suficientemente embriagado para, num comício no Sportpalast, a 9 de Outubro de 1941, garantir aos alemães que desde o primeiro dia da Operação Barbarossa que tudo estava a decorrer conforme planeado e que a URSS “já foi derrubada e não voltará a erguer-se”.

O Sportpalast de Berlim era um cenário favorito dos comícios nazis: nesta foto, de 18 de Fevereiro de 1943, Goebbels profere o discurso em que anuncia o início da “guerra total”

Tão convicto estava Hitler do triunfo que terá feito imprimir convites para o banquete da vitória no jardim de inverno do luxuoso Hotel Astoria, de Leningrado. Esta ideia de vitória antecipada contagiava muitos altas patentes da Wehrmacht e os jornais alemães, mas outros militares alemães na frente russa, que conheciam de perto a realidade das pesadas baixas entre as suas tropas e da exaustão dos que estavam em condições de combater, da necessidade desesperada de manutenção e reparação dos seus veículos, das dificuldades crescentes de abastecimento, em resultado do alongamento das linhas de comunicação, dos obstáculos à progressão representados primeiro pelas chuvas de outono, depois pela neve, e da resistência cada vez mais feroz dos soviéticos, tinham dúvidas.

A 7 de Dezembro, quando o avanço das tropas alemãs vacilava frente a Moscovo, deu-se o ataque japonês a Pearl Harbor, que levou os EUA a declarar guerra ao Japão no dia seguinte. O Pacto Tripartido entre Japão, Alemanha e Itália previa que, no caso de um deles ser atacado, os outros dois declarariam guerra ao agressor. Sendo o Japão o agressor, nada obrigava a Alemanha a declarar guerra aos EUA e, todavia, foi o que Hitler fez a 11 de Dezembro.

Rees tenta conferir racionalidade à decisão de Hitler, alegando que o auxílio crescente, militar e económico, que os EUA tinham vindo a prestar à Grã-Bretanha levaria a supor que, após Pearl Harbor, seria apenas uma questão de tempo até os EUA declararem guerra à Alemanha. Seria talvez o que aconteceria, mas o curso da guerra contra a Alemanha poderia ter sido outro se os EUA só se empenhassem nela alguns meses depois. De qualquer modo, ao minimizar esta decisão, Rees prescinde de analisar um aspecto crucial da psicologia e do carisma de Hitler: até então, a iniciativa sempre pertencera a Hitler, ele sempre tinha jogado ao ataque e imposto as suas condições, e a intempestiva declaração de guerra aos EUA permitia-lhe dar a ilusão, ao povo alemão e ao mundo, de que, mais uma vez, era ele a ter a iniciativa, numa altura em que o mais ambicioso e arriscado dos seus planos – o esmagamento do bolchevismo – entrara num terrível impasse.

11 de Dezembro de 1941: Hitler declara guerra aos EUA, num discurso perante os deputados do Reichstag

Depois de Dezembro de 1941 as forças nazis ainda conseguiriam averbar algumas vitórias relevantes, mas a maré da guerra mudara decisivamente com o fracasso da Wehrmacht em tomar Moscovo e a entrada dos EUA na guerra. E as vitórias de que Hitler necessitava para dar cumprimento às suas promessas e proclamações ao povo alemão começaram a faltar e o seu carisma entrou em erosão. Claro que vivendo a Alemanha sob um regime totalitário e implacável, não se faziam sondagens sobre a popularidade dos líderes – e mesmo que se fizessem, a maior parte dos que começavam a alimentar dúvidas sobre o curso da guerra e a infalibilidade de Hitler as guardariam para si mesmos –, mas Rees cita um sintoma inequívoco dessa quebra da fé no Führer: as notas de falecimento publicadas na imprensa alemã pelos familiares dos soldados mortos em combate tinham frequentemente a menção “morreu pelo Führer”, em vez do tradicional “morreu pela Alemanha”; ora, a análise às notas de falecimento publicadas no jornal Fränkischer Kourier mostra que as menções ao Führer caíram de 40% no Verão de 1940 para 12% na segunda metade de 1942.

Combates de rua em Stalingrado, Setembro de 1942

Nas suas reflexões sobre liderança carismática, o sociólogo Max Weber afirmara que “o puro carisma não conhece nenhuma outra ‘legitimidade’ senão aquela que provém da força pessoal, isto é, que está constantemente a ser provada” e a partir de 1942 foi tornando-se evidente para os alemães (pelo menos para os que não eram fanáticos) que estava a abrir-se um abismo entre as proclamações e as visões messiânicas de Hitler e a realidade.

O próprio Hitler estava parcialmente consciente deste desfasamento e da sua perda de carisma:, a 30 de Janeiro de 1943, com o VI Exército alemão, cercado em Stalingrado, prestes a render-se, incumbiu Göring de ler em seu lugar a proclamação radiofónica respeitante ao 10.º aniversário da sua tomada de posse como chanceler.

Stalingrado, 31 de Janeiro de 1943: Após a rendição, o marechal Friedrich von Paulus, comandante do VI Exército, e outras duas altas patentes alemãs, são escoltados por soldados soviéticos

E aqui não pode deixar de mencionar-se mais uma grave lacuna de O carisma de Hitler: com excepção deste episódio, Rees omite que, à medida que a guerra foi correndo cada vez pior para a Alemanha, Hitler, que, no seu período áureo, se desdobrara em aparições públicas, comícios, conferências e proclamações radiofónicas, foi, progressivamente, desaparecendo do espaço público.

O progressivo definhamento de Hitler como figura pública resultou não só de ele se sentir embaraçado por o curso dos acontecimentos negar o triunfalismo e a bravata de outrora, como de o seu estado de saúde ter declinado à medida que os insucessos militares alemães se iam acumulando e que o cocktail de drogas e suplementos receitados pelo seu médico pessoal, o charlatão Dr. Theodor Morell, se ia dilatando (um assunto bem documentado em Delírio total: Hitler e as drogas do III Reich, de Norman Ohler), fazendo com que o seu aspecto fosse pouco condizente com a imagem de herói omnipotente que criara. O revés de Stalingrado, no início de 1943, terá sido um marco nesse declínio, conforme relatou o general Heinz Guderian, que teve uma reunião com o Führer pouco depois: “a postura auto-confiante desaparecera, o discurso ganhara hesitações, o seu passo tornara-se num desajeitado arrastar de pés e a sua mão tremia” (citado em The life and death of Adolf Hitler, de Robert Payne).

É natural que Hitler não quisesse ser visto em público neste estado e o atentado de 20 de Junho de 1944, que não lhe causou ferimentos dignos de registo mas lhe agravou algumas mazelas, veio tornar ainda mais raras e circunscritas as suas aparições públicas. Inexplicavelmente, Rees deixa tudo isto de fora do seu livro.

Onde está afinal o carisma?

Aos reparos acima apontados a O carisma de Hitler, somam-se as seguintes lacunas e insuficiências:

O extraordinário ascendente que Hitler ganhou sobre as massas não resultou apenas dos seus dotes naturais de orador e do seu “olhar magnético”. Sabe-se que Hitler estudou e ensaiou meticulosamente a sua oratória e a sua linguagem corporal, em frente ao espelho ou com a ajuda de fotos realizadas por Heinrich Hoffmann, seu fotógrafo pessoal desde 1921. Claro que estas eram fotos estritamente para “consumo interno” e Hitler ordenou a Hoffmann que destruísse os negativos, o que este não fez.

Há um episódio envolvendo Hoffmann que é revelador do cuidado com que Hitler construiu a sua imagem carismática: numa ocasião em que Hoffmann o fotografou a brincar com os Scottish terriers da sua amante Eva Braun, Hitler advertiu-o de que não poderia publicar tal imagem, pois “um homem de Estado não deve ser visto com um cãozinho. Um pastor alemão é o único cão digno de um verdadeiro homem”.

Hitler, Eva Braun e os Scottish terriers Negus e Katuschka, no Berghof, 1942

Também é revelador da extrema minúcia com que construiu a sua imagem, que Hoffmann fosse o único fotógrafo com autorização para fotografar Hitler, não podendo, todavia, fotografá-lo sem que Hitler disso tivesse conhecimento – o Führer só queria surgir perante o público nas condições por ele estabelecidas e em fotos por ele aprovadas. Diga-se, em abono da verdade, que a incumbência de Hoffmann de converter Hitler num ícone ariano não era fácil, pois a sua figura física estava longe de cumprir os ideais de beleza nórdica exaltados pelo próprio Hitler.

Embora Heinrich Hoffmann seja mencionado duas vezes (en passant) no livro de Rees, nada se diz sobre as suas funções e a sua relação com Hitler.

Foto de ensaio de poses para discurso por Heinrich Hoffmann

Hoffmann era apenas uma peça na formidável máquina de propaganda do NSDAP e do III Reich, que tinha por missão principal construir uma imagem carismática de Hitler e à qual Rees dispensa escassa atenção. Há menções a Leni Riefenstahl e ao filme “O triunfo da vontade” (“Triumph des Willens”, 1935), mas ficam-se pelas generalidades inócuas (a quem queira aprofundar o assunto da máquina de propaganda nazi recomenda-se o profusamente ilustrado State of deception: The power of nazi propaganda, de Steven Luckert & Susan Bachrach).

[Excertos de “O triunfo da vontade”, uma peça decisiva na dilatação do carisma de Hitler]

https://youtu.be/dpSBXBFqz38

O carisma não é tudo na liderança política. O mais odiado adversário de Stalin, não tinha carisma algum e isso não o impediu de exercer na URSS um poder tão absoluto quanto o de Hitler na Alemanha e de instilar no coração de muitos soviéticos uma fé ilimitada nas suas qualidades de liderança. Valeria a pena discutir as semelhanças e diferenças na imagem pública dos dois líderes.

Mesmo no período em que a guerra lhe corria de feição, Hitler furtou-se sempre a visitar cenários de guerra. Ao contrário de Churchill, que só não se aproximava mais da frente de batalha porque não lhe era permitido e que surgia frequentemente a consolar vítimas de bombardeamentos e soldados feridos (e era mostrado pela propaganda britânica nessas circunstâncias), Hitler dirigiu a guerra a partir de quartéis-generais cuidadosamente camuflados, sem contacto directo com a realidade e o sofrimento do seu povo e dos seus militares e apenas estava disponível para a coreografia rígida de comícios, desfiles militares e atribuições de condecorações. Deveria ser um assunto incontornável num livro sobre carisma, mas Rees ignora-o.

A verdade é que O carisma de Hitler falha redondamente o seu objectivo e acaba por não ser mais do que a mescla de uma biografia política de Hitler com uma história resumida do III Reich – nenhuma das quais traz perspectivas ou factos novos – na qual Rees introduz regularmente a expressão “liderança carismática” para dar ideia de que não se esqueceu do propósito do livro. O desnorte é particularmente evidente na abundância de detalhes sobre o Holocausto que nada têm a ver com Hitler e menos ainda com as suas qualidades carismáticas, como se Rees, na falta de algo relevante para dizer sobre carisma, tivesse vertido no livro as rebarbas das muitas centenas de entrevistas sobre o III Reich e o Holocausto que realizou ao longo da carreira e que não utilizou nas suas obras anteriores. As 380 páginas de O carisma de Hitler não deixam de ser leitura instrutiva, mas o que nelas há sobre o carisma de Hitler poderia ser arrumado em 20 páginas.