Índice

Índice

A bibliografia sobre Camões não tem as proporções gargantuescas das que dizem respeito a outros “escritores nacionais”, como Cervantes ou Shakespeare, mas, ainda assim, dá para encher muitas estantes. Isabel Rio Novo (n.1972) não a leu toda – mesmo o mais empenhado e monomaníaco dos camonistas terá abarcado apenas uma fracção – mas dá mostras, em Fortuna, caso, tempo e sorte: Biografia de Luís Vaz de Camões (2024, Contraponto, 727 pg.), de ter lido o que importa e de deste material ter retirado os elementos essenciais para dar a conhecer ao leitor não-académico a vida e obra do poeta e a inserção destas na época. Durante a maior parte do percurso, Rio Novo navega a meio do canal, usando a lógica e o bom senso para se manter afastada dos baixios das fontes duvidosas e dos escolhos das teorias esdrúxulas que, ao longo dos séculos foram proliferando nos interstícios dos não muito abundantes elementos factuais de que dispomos sobre Camões. Embora o propósito de Fortuna, caso, tempo e sorte não seja analisar a obra de Camões, esta é, amiúde, entretecida na narrativa biográfica, estabelecendo um profícuo diálogo entre vida e obra.

Isabel Rio Novo, talvez graças à sua experiência na ficção – é autora dos romances Rio do esquecimento (2014), A febre das almas sensíveis (2018), Rua de Paris em dia de chuva (2020) e do livro de contos Histórias com santos (2014), para lá de O poço e a estrada (2019), uma biografia de Agustina Bessa-Luís – logrou criar uma narrativa fluida e desenvolta, “que se lê como um romance”, para usar um dos elogios-padrão dispensados às biografias que não parecem ter saído das mãos de um amanuense. Porém, o lado “romanesco” também se manifesta, por vezes, sob a forma de vinhetas fantasiosas e estereotipadas, que serão apelativas para os leitores que não conseguem deglutir a História sem a encharcar de molhos e condimentos.

A capa de “Fortuna, caso, tempo e sorte: Biografia de Luís Vaz de Camões”, de Isabel Rio Novo (Contraponto)

Poetas e penas

É tentador estabelecer vínculos entre poetas e aves cantoras e, entre estas, o rouxinol, de hábitos nocturnos e canto triste e floreado, é o que tem sido usado mais amiúde, desde a Antiguidade Clássica, como símbolo dos poetas e da poesia. Shakespeare comparou, num soneto, os seus poemas de amor ao canto de Philomel – designação poética do rouxinol, a partir da personagem mitológica homónima, que acabou transformada na ave – e outros autores da Inglaterra isabelina também tomaram Philomel como símbolo da poesia. Keats dedicou ao rouxinol um poema – “Ode to a nightingale” (1819) – em que faz dele o símbolo de uma perfeição poética inatingível. E Shelley escreveu, em “A defence of poetry” (1821), identifica o poeta “com um rouxinol, que, imerso nas trevas, a sua solidão alegra com doces sons; quem o ouve fica como que enfeitiçado pela melodia de um músico invisível, sentindo-se comovido e aplacado, sem saber por que razão”.

Poucos anos depois, Baudelaire, assumiu perspectiva bem diversa – como seria de esperar de um poeta decadentista e soturno – e comparou o poeta com o albatroz: poderoso, elegante e admirável no ar, indefeso, desajeitado e digno de dó em terra. “O Poeta é como este príncipe das nuvens/ Que assombra a tormenta e se ri do arqueiro;/ Exilado no solo e rodeado de zombarias,/ As suas asas de gigante tolhem-lhe o passo” (“L’albatros”, 1849).

Logo a abrir a biografia, Isabel Rio Novo revela-nos uma outra associação entre poetas e aves, provavelmente desconhecida para a maioria dos leitores: o apelido Camões provém de uma localidade chamada Camos, no município de Nigrán, na província de Pontevedra, onde terá nascido Vasco Pires de Camões, trisavô do poeta, membro da pequena nobreza galega e também ele poeta (e trovador). Defende Rio Novo que a origem do topónimo Camos será “uma ave aquática pernalta”, “de plumagem azul, bico e patas vermelhas”, que, “na Galiza e em Portugal [era designada com] o nome camão, ou caimão, segundo a grafia actual” (pg. 13-14).

Caimões, fotografados no Algarve

O Porphyrio porphyrio – é este o seu nome científico – é conhecido em espanhol por “calamón común”, em francês por “talève sultane” (na origem de outro designação desta espécie em português: galinha-sultana) e em inglês por “western swamphen”. O adjectivo “western” é necessário para distinguir esta espécie de outras galinhas-de-água do género Porphyrio – caracterizadas quase todas elas por plumagem azul-vivo e bico e patas vermelhas – que ocorrem em zonas húmidas de água doce das regiões temperadas e tropicais da Europa, África, Sudeste Asiático, Australásia e América. O Porphyrio porphyrio, outrora espalhado pelas zonas húmidas da orla mediterrânica (nomeadamente ao longo de toda a costa portuguesa e de toda a costa mediterrânica espanhola), está hoje circunscrito a pequenos nichos no sul de Espanha e na Ria Formosa, em resultado da caça e da destruição de habitat, pela drenagem e aterro de pauis e outras zonas húmidas.

Rio Novo não menciona se Camões terá deixado, nos textos que nos legou, sinal de estar a par da (possível) origem emplumada do seu apelido familiar, mas, em contrapartida, lembra-nos, nas pg. 528-29, que ele foi autor de um poema de temática galinácea: quando o marquês de Cascais lhe prometeu “seis galinhas recheadas” como recompensa por um serviço que lhe prestara e apenas lhe enviou meia galinha, o poeta respondeu assim: “Cinco galinhas e meia/ deve o Senhor de Cascais/ e a meia vinha cheia/ de apetitos para as demais”. Estas linhas não farão parte da alta literatura, mas contribuem para dar a ver que, para lá do Camões lírico e épico, existe um homem apreciador dos prazeres da vida e bem-humorado.

Mulher depenando galinha, discípulo de Rembrandt van Rijn, c.1660-65

“O dia em que eu nasci, morra e pereça”

A ciência pautou-se, em tempos pelo rigor, pela prudência e pela discrição, mas, no nosso tempo, em que a competição por notoriedade tomou conta de todos os domínios da vida em sociedade, a academia assumiu uma postura de alarde e filáucia e empenha grande esforço – por vezes contratando agências de comunicação – na sua autopromoção. A ciência que, por meio deste afã, chega aos mass media e à opinião pública não é necessariamente a mais inovadora, produtiva, iluminadora ou pertinente, mas antes aquela que é mais diligentemente publicitada e que sabe aproveitar a fixação dos mass media por efemérides, sobretudo as que têm “datas redondas”. Assim, é hoje frequente que os mass media sejam tomados por uma onda de excitação colectiva em torno de uma “descoberta sensacional”, que depressa se desfaz em espuma, em resultado de 1) os mass media viverem numa vertigem em que as novidades da tarde submergem as novidades da manhã e serão, por sua vez, submersas pelas novidades da hora do jantar; e de 2) a dita “descoberta” ser, afinal, irrelevante ou inconsequente, ou uma hipótese entre centenas, ou (pior ainda) uma “educated guess” (um “palpite”), ou ainda a recauchutagem (não assumida) de uma teoria antiga e alheia, que, apesar da sua longa vida, nunca logrou reunir elementos de prova nem arregimentar apoiantes na comunidade científica.

A partir de 12 de Janeiro de 2024, os mass media portugueses foram tomados de assalto pela notícia de um feito resultante da “união dos esforços da Ciência e da Literatura” e que viria (supostamente) aclarar um enigma que é assunto de debate há séculos. Tal como acontece com a figura maior das letras inglesas, William Shakespeare, subsistem grandes lacunas sobre a vida da figura mais célebre das letras portugueses, em particular no que respeita aos seus primeiros anos de vida. Assim, ao longo dos tempos, têm-se digladiado diversas teorias sobre os progenitores de Camões (há alguma informação sobre o pai, Simão Vaz, mas pouco ou nada se sabe sobre a mãe, Ana de Sá e Macedo, para lá do nome); sobre o seu local de nascimento, que é disputado entre Lisboa, Coimbra e Porto; e sobre a sua data de nascimento.

Quanto a este último elemento biográfico, após uma pista falsa ter apontado para 1517, gerou-se consenso dos especialistas em torno dos anos de 1524-25, acabando, para efeitos práticos e formais, por se assentar em 1524. A “revelação” feita em Janeiro de 2024, proveniente de uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra, liderada pela professora Carlota Simões, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, não só confirmou o ano de nascimento de 1524, como forneceu um dia exacto: 23 de Janeiro.

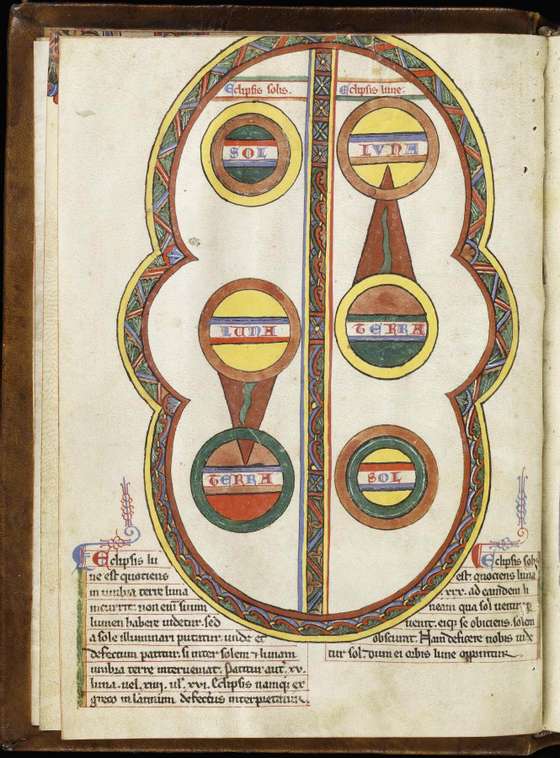

A equipa de investigadores terá encontrado num soneto de Camões o que interpretou como uma referência factual à ocorrência de um eclipse no dia do primeiro aniversário do seu nascimento – “O dia em que eu nasci, morra e pereça/ Não o queira jamais o tempo dar,/ não torne mais ao mundo e, se tornar,/ eclipse nesse passo o sol padeça” – e, consultando tabelas astronómicas relativas aos anos de 1524-25, apurou que, nesse período, só teria ocorrido um eclipse solar visível na Europa Ocidental: a 23 de Janeiro de 1525. Foi também o dia 23 de Janeiro o escolhido, 500 anos depois, para realizar, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, uma sessão, em que Carlota Simões, com o contributo de Rita Marnoto (professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e comissária-geral das Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões) e de João Fernandes (do Observatório Geofísico e Astronómico da mesma universidade), terá explicado os passos dados para “determinar a data de nascimento de Luís de Camões, com uma precisão muito superior à que é oficialmente conhecida”.

Eclipse de sol, por Antoine Caron (década de 1570)

Falando na Rádio Observador (ver As “pistas que Camões legou” para os investigadores chegarem à sua data de nascimento), Rita Marnoto descreveu assim a “descoberta”: “Neste caso, trata-se de elaborar uma leitura interdisciplinar de um soneto escrito por Camões em que se fala de um eclipse. Esta leitura será repartida por cientistas que, estudando as tábuas dos astros, identificaram o dia em que ocorreu o eclipse do sol. E consideram a hipótese de a partir desse soneto, que fala do dia em que Camões nasceu, identificar, então, esse dia no calendário. Na medida em que foi nesse mesmo dia que, em 1524, ocorreu um eclipse de sol”. É uma afirmação desconcertante, sobretudo vinda de alguém que comissaria as comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões e que, nesse mesmo dia, iria apresentar uma sessão em que os seus colegas da Faculdade de Coimbra iriam dissertar sobre os passos que os tinham levado a concluir que o nascimento de Camões e o eclipse foram separados por um ano.

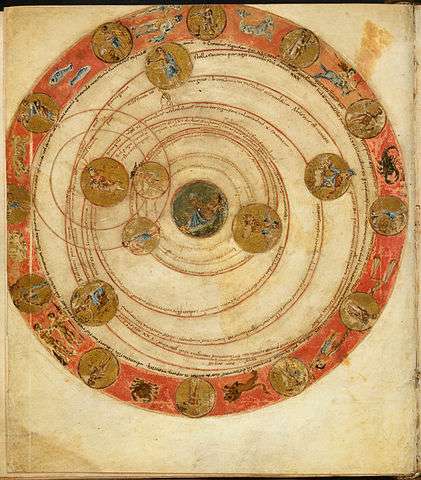

Configuração planetária a 18 de Março de 816: iluminura no tratado de astronomia Aratea de Leiden (c.825)

O eclipse da sensatez

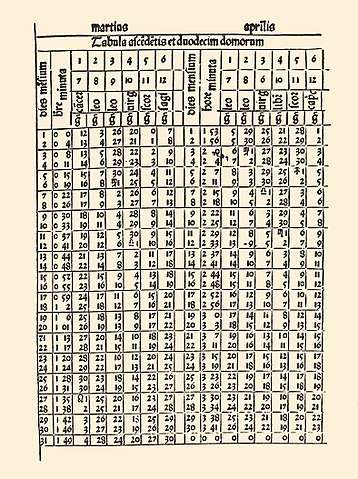

Na parte do livro que se ocupa da data de nascimento de Camões (pg. 29-32), Rio Novo mostra que a ideia de “arrancar aos astros uma certidão de idade para Camões” não nasceu na Universidade de Coimbra em 2024: tem sido sugerida por vários autores, nomeadamente por Mário Saa, autor do livro As memórias astrológicas de Camões e nascimento do poeta em 23 de Janeiro de 1524, publicado em 1940. Consultando as tabelas astronómicas de Abraham Zacuto, Saa descobriu que a 23 de Janeiro de 1524 ocorrera uma conjunção de Saturno e Júpiter (planetas associados, na astrologia, aos infortúnios de que o poeta se apresentava como vítima) e que, exactamente um ano depois, ocorrera um eclipse solar (fenómeno tido, ao tempo de Camões, por funesto), o que o levou a propor 23 de Janeiro de 1524 como data de nascimento.

Tabela astronómica do Almanach Perpetuum (1496), de Abraham Zacuto

Rio Novo acolhe a teoria de Saa com cepticismo fundamentado: para começar, faz notar que a atribuição do dito soneto a Camões é duvidosa; e, “admitindo que seja de Camões, e mesmo tendo como fonte o texto bíblico do Livro de Job, cujas lamentações parafraseia, o soneto pode ou não, ter esse significado” (pg.32). Em nota na pg. 599 acrescenta que “à data em que terminava este livro, uma equipa da Universidade de Coimbra, coordenada por Carlota Simões, era notícia nos meios de comunicação social por relançar as teses de Mário Saa”.

Vale a pena reproduzir o soneto na íntegra e olhá-lo sem ideias preconcebidas:

O dia em que eu nasci, morra e pereça,

Não o queira jamais o tempo dar,

Não torne mais ao mundo e, se tornar,

Eclipse nesse passo o sol padeça.

A luz lhe falte, o sol se lhe escureça,

Mostre o mundo sinais de se acabar,

Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar,

A mãe ao próprio filho não conheça.

As pessoas pasmadas, de ignorantes,

As lágrimas no rosto, a cor perdida,

Cuidem que o mundo já se destruiu.

Ó gente temerosa, não te espantes,

Que este dia deitou ao mundo a vida

Mais desgraçada que jamais se viu!

O autor do soneto atribui a sua vida (supostamente) infortunada a ter nascido num dia aziago, tão aziago que ele espera que não volte a haver outro assim em toda a eternidade. E, a haver outro dia tão malfadado, deveria ser, em seu entender, assinalado por agouros inequívocos de desastre, incluindo um eclipse solar. Em lado algum – nem sequer nas entrelinhas – o soneto sugere que o eventual (e improvável e indesejado) regresso terá lugar durante o tempo de vida do autor; que tal regresso irá coincidir com um dos seus aniversários; e, menos ainda, que teria já ocorrido por ocasião do seu primeiro aniversário.

Astrónomos chineses estudam eclipse solar, gravura de 1836 por G.F. Sargent

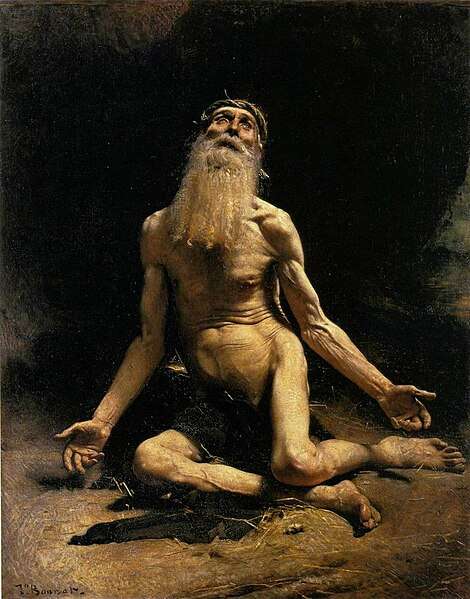

Para mais, nem sequer é garantido que as imprecações lançadas contra o dia infausto em que o autor do soneto veio ao mundo terão carácter pessoal, uma vez que apresentam similitudes com um trecho do Livro de Job – aquele em que Job, exasperado pela sucessão de infortúnios que Deus fez abater sobre ele para pôr à prova a sua fé, amaldiçoa o dia do seu nascimento:

“Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse: Foi concebido um homem! Converta-se aquele dia em trevas; e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte; habitem sobre ele nuvens; espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão; e não se regozije ela entre os dias do ano; e não entre no número dos meses. Ah! que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o leviatã. As estrelas da alva se lhe escureçam; espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã” (Job 3:3-9).

“Job”, por Léon Bonnat (1880)

Acreditar que todos os eventos mencionados em poemas e obras ficcionais narrados na primeira pessoa dizem respeito a factos concretos e objectivos da vida do próprio autor já é grande ingenuidade; quando, para mais, o texto glosa um modelo literário consagrado e conhecido de todos (pelo menos das elites instruídas do século XVI), querer extrair à força das suas alusões factos da vida do autor é empresa tão vã quanto desassisada.

Na forma como foi divulgada nos mass media em Janeiro de 2024 e que, não tendo merecido (tanto quanto se saiba) desmentido ou correcção pela parte da equipa de investigadores, assim foi assimilada pela opinião pública, a “descoberta” contém vários aspectos desconcertantes:

1) Não menciona que o soneto em que assenta esta “dedução” pode não ser de Camões.

3) Não menciona que a ideia de fazer uma “leitura interdisciplinar” do soneto foi de Mário Saa, que este a expôs em livro em 1940 e que a equipa de investigadores mais não fez do que reproduzir o seu raciocínio e a sua conclusão.

3) Apresenta-se, em 2024, como sendo novidade digna de abrir noticiários quando, a 8 de Junho de 2007, no blog De Rerum Mundi, Carlota Simões (participando na qualidade de convidada) expusera precisamente a mesma teoria, sustentada nos mesmos dados (e também sem mencionar o autor original da hipótese).

4) Seja quem for o autor do soneto, a “descoberta” nele fundada não é ciência nem análise literária nem “leitura interdisciplinar”, é um exercício de especulação ocioso e estéril e não é preciso ser camonista, astrónomo ou matemático para percebê-lo.

Em conclusão: esta “descoberta” não revela nada de novo sobre Camões, mas permite tirar ilações sobre o estado de algumas instituições académicas nacionais.

Diagramas de eclipses solar (à esquerda) e lunar (à direita) num manuscrito francês do primeiro quartel do século XIII

O Camões que o establishment quis branquear

No capítulo “Filodemo e Duriano”, Rio Novo cita excertos de cartas de Camões que comprovam a sua familiaridade com os bas fonds lisboetas e a sua “fauna” de prostitutas, proxenetas e alcoviteiras, e sublinha que Camões foi “autor das elites e do povo, frequentador dos palácios e das ruas, tanto usando linguagem elevada como termos escabrosos” (pg. 127). A natureza dual de Camões foi explicitada pelo próprio na peça de teatro Auto de Filodemo, que contrapõe duas personagens, Filodemo e Duriano, que “incarnam, respectivamente, o amante platónico, que se compraz na contemplação da mulher amada e na pura vassalagem amorosa, e o amante carnal, o mesmo que, em versão desbragada, surpreendemos nas cartas em prosa” (pg. 128). “Ora, tal como com Filodemo, também Camões foi educado no espírito do amor cortês, também ele escreveu com um platonismo de Petrarca absorvido por intermédio de petrarquistas, para contemplar na corte as damas inacessíveis. E, tal como Duriano, […] também ele gozou de amores sensuais e deu largas aos seus apetites instintivos. Os biógrafos e comentadores que, século após século, esconderem ou diminuíram este lado de Camões, não só ofereceram uma imagem incompleta do homem, como, pior, omitiram a forma como o Poeta foi visto pelos seus contemporâneos e quase contemporâneos” (pg. 128-29).

“A alcoviteira” (c.1622), por Dirck van Baburen

Rio Novo cita autores quinhentistas que traçaram retratos de Camões que faziam “referência aos seus amores desbragados e a uma vida desregrada” (pg. 130) e reprova o branqueamento promovido pelas “gerações seguintes, apostadas em mitificarem Luís de Camões. Para os do seu tempo, tudo era muito simples. Era possível um homem ser, ao mesmo tempo, Filodemo e Duriano, celebrar em verso as perfeições das damas inalcançáveis e frequentar as meretrizes” (pg. 131).

Outra versão do mesmo tema, datada de 1623, por Dirck van Baburen

Quem sabe se a recuperação da faceta de Camões devotada aos “apetites instintivos” não poderá contribuir para resolver um dos maiores problemas do ensino da língua portuguesa. Pelo papel central que ocupa no cânone literário português, Camões há muito que tem lugar cativo nos programas de Português do ensino secundário; todavia, devido a vários factores, o convívio dos adolescentes portugueses com a poesia de Camões, seja ela lírica ou épica, em vez de os seduzir, produz-lhes uma aversão visceral e duradoura, fenómeno a que Rio Novo alude, en passant, na pg. 53, quando fala da transformação das “estâncias de Os Lusíadas num aparato de tortura para gerações sucessivas de estudantes martirizados com a tarefa da divisão sintáctica”.

O problema não está em Camões – se os poemas escolhidos como objecto de estudo fossem de outros autores quinhentistas, portugueses, como Sá de Miranda (1481-1558) ou Bernardim Ribeiro (c.1482-c.1552), ou espanhóis, como Garcilaso de la Vega c.1501-1536) ou Juan de la Cruz (1542-1591), ou italianos, como Giovanni Battista Guarini (1538-1612) ou Torquato Tasso (1544-1595), a sua rejeição pelos adolescentes dos séculos XX e XXI não seria menos visceral e veemente.

Torquato Tasso, retratado c.1566 por Jacopo Bassano: Será que os estudantes italianos sofrem tanto com Tasso quanto os portugueses com Camões?

Todos estes poetas cultivavam um estilo sofisticado e uma sintaxe nada linear, empregavam um vocabulário opulento (parte do qual caiu em desuso ou sofreu mudanças de significado) e semeavam o texto com locuções latinas e referências (explícitas ou elípticas) a figuras e episódios da mitologia clássica e dos textos bíblicos e a autores canónicos da literatura e filosofia da Antiguidade Clássica e da Idade Média. Camões é exaltado como o “fundador da língua portuguesa moderna”, mas a língua que ele fundou nunca foi, nem sequer no seu tempo, a que se falou quotidianamente e não é, seguramente, a que é falada pelo cidadão comum na Era das SMS e das Redes Sociais.

Não só não existe qualquer ponto de contacto entre este universo e a realidade e interesses dos adolescentes actuais, mesmo daqueles provenientes de famílias “de elite”, como a abordagem “anatomopatológica” da literatura privilegiada pelo sistema de ensino, que se afinca em esquartejar o texto e dissecá-lo, até extinguir nele a mais ínfima centelha de vida, também não ajuda. Até porque, por esta altura, após gerações e gerações de abordagem anatomopatológica à literatura, a maioria dos professores de Português no activo já nutrem, eles mesmos, indiferença, enfado ou aversão por Camões, por literatura quinhentista ou por literatura em geral, e estão estritamente focados em “dar o programa” e em inculcar, temporariamente, nas cabeças dos seus alunos algumas respostas-padrão, completamente estereotipadas, para as questões-padrão que costumam figurar nos testes-padrão que (supostamente) avaliam os conhecimentos de língua e literatura portuguesa – uma actividade que tem menos a ver com o fomento do gosto pela poesia, a abertura de horizontes culturais e o domínio desenvolto da língua materna, do que com a “gavage”, i.e., a administração forçada de comida a gansos e patos, com a desvantagem, em relação a esta prática, de não se obter, no final, foie gras, mas um ódio figadal a Camões e à poesia.

E se entre a poesia lírica e épica de Camões e o adolescente português de meados do século XX já existia um hiato difícil de transpor, quando se considera a Geração Z, que está hoje no ensino secundário, e a Geração Alfa, que começará, em breve a tomar o seu lugar, o que se abre entre elas e Camões é um abismo sem fundo. Uma esperança de reaproximação poderá residir em descartar o Camões lírico e o Camões épico e apostar tudo no Camões lúbrico, versado em tabernas e lupanares, redactor de cartas sobre temáticas carnais, plenas de insinuações maliciosas, recorrendo a “linguagem sibilina, consentânea com o tom chocante e por vezes obsceno do seu teor” (pg. 121), e bem mais explícitas do que o erotismo vaporoso e pudicamente coberto por panejamentos mitológicos do episódio da Ilha dos Amores nos cantos IX-X de Os Lusíadas. São ingredientes que poderão revelar-se titilantes para mentes ainda a tentar lidar com o súbito incremento de hormonas sexuais na circulação sanguínea.

Um rufia com “rizz”

Outra via possível para aproximar os adolescentes do século XXI de Camões poderá passar por realçar, não as suas dívidas para com Petrarca, Virgílio e Homero, mas a sua afinidade com vedetas da música urbana que hoje constituem os “role models” de muitos adolescentes e jovens adultos, em Portugal e no mundo.

Há muito que Camões tem fama de, em jovem, ter possuído temperamento buliçoso e rebelde. Este terá começado a manifestar-se na adolescência, quando era estudante em Coimbra, e ter-se-á intensificado após, por volta dos 18 anos, ter-se mudado para Lisboa. Poderão ter sido os excessos dessa vida boémia e desregrada que terão determinado o seu desterro, por volta de 1545-47, possivelmente para uma localidade no Ribatejo, ainda que a versão mais corrente é que tal teria resultado de andar a arrastar a asa a uma dama de estatuto bem acima da sua modesta condição de rebento problemático de “um ramo obscuro e empobrecido de uma família da pequena nobreza” (pg. 459). Após este breve desterro, Camões terá voltado a envolver-se em actividades reprováveis (novamente de natureza não identificada), que, lhe valeram novo desterro, em 1548-49, agora como soldado no Norte de África.

Em 1549, Camões estava de regresso a Lisboa, com um olho a menos – aleijão resultante de lâmina ou projéctil inimigo, ou, como sugere a biógrafa, de uma “faísca que ressurtiu de uma peça de artilharia, que junto dele se disparou”, numa batalha ao largo de Ceuta – e, quiçá, com temperamento ainda mais quezilento, fruto do convívio com os brigões e facínoras que pululavam no contingente português, em resultado de “as praças africanas serem aproveitadas como lugar de cumprimento de degredo para os condenados de toda a espécie de crimes” (pg. 163) e de o rei conceder “perdões a criminosos, comutando-lhes a pena em serviço militar no Norte de África” (pg. 164).

Em 1550, Camões chegou a inscrever-se para partir para a Índia (quiçá para juntar-se ao pai, que partira pouco antes), mas acabou por não embarcar e afundou-se ainda mais na delinquência: “Camões reincidiu na vida de boémia desregrada e de libertinagem; pertenceu a um bando; envolveu-se em desacatos, pelos quais ele e o seu bando foram procurados pela justiça; acabou por ser preso” (pg. 194); “Camões, segundo o seu próprio depoimento fidedigno, é um desordeiro e pertence a um bando que pratica toda a espécie de distúrbios” (pg. 196). Rio Novo sugere mesmo que um fidalgo poderá tê-lo “contratado para dar cabo de um sujeito que o ofendera” (pg. 194).

A 16 de Junho de 1552, esta deriva delinquente assumiu a forma de tentativa de homicídio contra Gonçalo Borges, arreeiro do rei, “acutilando-o no pescoço, ‘junto ao cabelo do toutiço’” (pg. 201), para mais num contexto que parece muito pouco heróico ou cavalheiresco, já que Camões juntou forças a dois “cavaleiros mascarados” (quiçá seus amigos) contra o solitário Borges. Este sobreviveu à refrega e Camões acabou na prisão do Tronco e só escapou a uma pena pesada porque, provavelmente através de um “processo de negociação entre as partes” (pg. 211), Borges emitiu um documento em que perdoava o agressor, uma vez que, alegava, tinha ficado “sem aleijão nem deformidade”.

Este sim, é um Camões com o qual poderão identificar-se os jovens apreciadores de gangsta rap e de drill, popularíssimos géneros “musicais” em que o rapper, num registo ostensivamente belicoso e recorrendo a calão e vocabulário cru e torpe, celebra um estilo de vida hedonista, dissoluto, violento e delinquente e se gaba dos crimes que tem cometido e das lições que tem dado aos seus rivais e a quem quer que desafie a sua posição de macho-alfa – no fundo, uma manifestação extrema da competitividade doentia, do narcisismo, do tribalismo e da misoginia subjacentes a boa parte do rap (o termo “masculinidade tóxica” tende a ser usado a despropósito, mas o rap é área em que é plenamente justificado). As fronteiras entre rap e realidade e entre “colectivos de rappers” e “grupos de crime organizado” são tão diáfanas que, nos EUA, o Ministério Público tem vindo usar algumas “canções” para acusar formalmente os seus autores dos crimes nelas descritos. O gangsta rap e o drill nasceram nos EUA mas já estão bem implantados em Portugal, e os relatórios anuais de segurança interna têm vindo a estabelecer uma correlação entre a popularidade destes géneros e o aumento da criminalidade juvenil, sobretudo da que é praticada em grupo ou envolve conflitos entre grupos (ver “Injusto” e “perigoso”: Artistas recusam ligação entre hip-hop e aumento da criminalidade). Uma das formas mais populares deste géneros “musicais” são os “diss tracks” (“diss” vem de “disrespect”), cujo único fito é achincalhar um rapper rival (ver Batalhas, “diss tracks”, conflitos verbais e “beefs”: Que papel ocupam hoje no hip hop?).

Agora imagine-se o que alguém como o jovem Camões, combinando o temperamento e a experiência de vida de um brigão, um espírito velocíssimo e mordaz, um conhecimento enciclopédico da história da literatura e um invulgar engenho para, num repente, concatenar palavras com graça, ritmo, “flow” e poder percussivo, seria capaz de fazer no domínio dos “diss tracks” – pulverizaria todos os seus alvos.

Aqui ficam algumas sugestões para o Ministério da Educação reconciliar os jovens do século XXI do poeta do século XVI: mantenham-lhe o bigode recurvado (que emana swag e voltou a estar na moda entre os jovens petulantes) e a pala no olho (que sinaliza alguém vivido e destemido), troquem-lhe o gibão de gola encanudada por um hoodie, calcem-lhe umas Adidas Superstar, umas Nike Air Max ou umas Air Jordan 4 Retro e usem-no para inspirar “batalhas” de redondilhas e sonetos entre a miudagem. A triunfante tendência pedagógica da “escola inclusiva” pôs termo à ideia do professor como repositório de saber e autoridade e impõe o acolhimento na sala de aula das vivências extra-escolares e do “saber-fazer” dos alunos, pelo que a poesia criada por estes jovens terá, inevitavelmente, mais bitches do que tágides.

O provedor dos defuntos

O empenho em criar uma imagem imaculada de Camões como poeta sublime, pilar da língua portuguesa e cantor das virtudes da portugalidade fez com que se tentasse apagar as suas facetas de boémio, aventureiro e rufião, mas não a de soldado destemido e de participante activo na construção do Império Português. O que nem a visão celebratória e higienizada de Camões nem a perspectiva mais recente, que acolhe os “amores desbragados” e “vida desregrada”, costumam dar relevo, ou sequer mencionar, é o Camões burocrata. Mas a verdade é que, como conta Rio Novo, por volta de 1562-63, Camões ocupou o cargo – nada poético, nem viril – de provedor dos defuntos em Macau. Em que consistia esta função? “Quando algum soldado ou mercador morria no Oriente, fosse a bordo de um navio, numa fortaleza ou numa feitoria, o provedor do sítio era chamado para identificar o finado pelo nome, terra natal, estado civil e apontar o nome dos seus herdeiros, se fossem conhecidos. De seguida, o provedor ficava depositário desses bens e pessoalmente responsável pelos mesmos. Competia-lhe, então, pôr esse espólio a leilão. Após a conversão dos bens em moeda, o dinheiro ficava na posse do provedor. Quando chegasse a Goa, ou a Lisboa, o provedor tinha de entregar o treslado do inventário e a verba correspondente, que depois seria encaminhada aos herdeiros […] O cargo era rentável na medida em que, para além do estipêndio a ele associado […], era gratificado com 2% dos bens arrolados” (pg. 364).

“Camões na gruta de Macau” (1863), por Francisco Metrass. Segundo a lenda camoniana, durante a estadia em Macau, o poeta refugiar-se-ia numa gruta para escrever; aqui é figurado na companhia do seu escravo javanês

Claro que sendo Camões perseguido pela “má fortuna”, o cargo de provedor dos defuntos não só não lhe granjeou posição financeira confortável como o meteu em sarilhos: quando regressava a Goa, em 1563, o seu navio naufragou por alturas do delta do Mekong e Camões perdeu os bens, a amante/escrava chinesa, parte da obra (resgatando – reza a lenda – apenas o manuscrito “in progress” de Os Lusíadas, in extremis e nadando só com um braço) e o dinheiro dos defuntos. Como as circunstâncias do naufrágio não eram claras, ficou a suspeita de que este poderia ter sido fraudulento, pelo que Camões ficou (novamente) preso em Goa durante alguns meses, até se apurar que não se locupletara com o dinheiro que cabia aos herdeiros dos defuntos.

Camões resgata o manuscrito de Os Lusíadas do naufrágio, por Eduardo de Martino (1838-1912)

Vidas paralelas

Isabel Rio Novo não o menciona, mas também Miguel de Cervantes (1547-1616), desempenhou um cargo de natureza financeira na estrutura administrativa da Coroa espanhola. É curioso que a presença de Cervantes no livro seja escassa e periférica, quando tanto o une a Camões:

● Foram contemporâneos (ainda que Cervantes fosse 23 anos mais novo).

● Viveram a maior parte da vida na pobreza e no olvido e só postumamente o seu génio e pioneirismo foram devidamente reconhecidos.

● A sua notoriedade provém sobretudo de um opus magnum, Os Lusíadas e El Quijote.

● São celebrados como símbolos das respectivas literaturas e dão nome aos institutos que promovem internacionalmente a língua e cultura dos respectivos países.

● Prestaram serviço militar e receberam graves e duradouros aleijões em batalha naval contra forças muçulmanas no Mediterrâneo: Camões perdeu o olho por volta de 1549, provavelmente no estreito de Gibraltar, Cervantes ficou com uma mão estropiada na Batalha de Lepanto, em 1571.

● Enquanto Camões foi provedor dos defuntos, Cervantes foi, por volta de 1588-93, responsável por requisitar, na província de Sevilha, cereais e azeite para a armada espanhola, o que lhe trouxe atritos, dissabores e até a prisão e a excomunhão (quando tentou requisitar trigo a eclesiásticos proeminentes); a partir de 1594 e até 1597, Cervantes exerceu, na região de Málaga, a ainda mais ingrata e arriscada tarefa de cobrar dívidas ao fisco.

● Tal como Camões, também Cervantes foi considerado pelo Estado como responsável pelo desaparecimento de dinheiro confiado à sua guarda e, em consequência, passou alguns meses na prisão. O Consejo de Hacienda (ou Tribunal de Contas) acusou-o e sentenciou-o a pena de prisão em duas ocasiões: primeiro pela falta de 140.000 maravedis, possivelmente em resultado de cobradores seus subordinados se terem apoderado do imposto arrecadado; depois, em 1597, pela falência – quiçá fraudulenta – da casa bancária de Simão Freire de Lima (um comerciante português estabelecido em Sevilha), onde Cervantes tinha depositado boa parte do dinheiro que colectara. Freire de Lima ter-se-á posto ao fresco e Cervantes deu novamente com os costados no Cárcel Real de Sevilha, onde, reza a lenda, terá começado a conceber El Quijote. Se estes meses de prisão não viram nascer o “ingenioso caballero de La Mancha”, terão ao menos servido para convencer Cervantes de que o ofício de cobrador de dívidas não lhe convinha de todo, pois não voltou a exercer tal mister.

Cervantes concebe El Quijote no cárcere em Sevilha, por Mariano de la Roca y Delgado (1858)

Uma covinha no queixo de Inês e outras excrescências

Todo o biógrafo de Camões é inevitavelmente confrontado com o obstáculo de a informação sobre muitos aspectos da sua vida ser lacunar, nebulosa, contraditória e de fiabilidade duvidosa. A fim de colmatar os muitos hiatos e criar uma narrativa sem quebras, bem como de evitar que o livro se assemelhe a uma seca compilação de factóides exumados de arquivos poeirentos (risco muito real no género biográfico, sobretudo quando o biografado viveu em época remota e não pertencia à elite), Isabel Rio Novo providencia uma substancial quantidade de excipiente, que permite que a prosa seja viva, fluida e de leitura fácil e também leva a que o livro exiba lombada de espessura condizente com a momentosa ocasião da celebração de um V Centenário. Porém, este excipiente também inclui especulações e divagações pouco produtivas, recorrendo a lugares comuns típicos do mais rotineiro romance histórico.

Tomemos, por exemplo, a viagem que, por volta de 1542, Camões, então com cerca de 18 anos, terá realizado entre Coimbra, onde residira até então, por Lisboa. É uma viagem sobre a qual não existe a mais ínfima informação, nem quanto à data, nem quanto ao trajecto e meio(s) de transporte, nem quanto às motivações e circunstâncias – apenas se sabe que, a partir de certa altura, Camões deixou de ter residência em Coimbra e passou a tê-la em Lisboa. Na pg. 77, Rio Novo refere que “o biógrafo alemão Wilhelm Storck foi criticado por, no século XIX, ter narrado com excessivo detalhe, ou porventura romanceado, [esta] viagem” e, embora a autora não saiba mais sobre ela do que Storck, ocupa as três páginas seguintes com a sua própria narrativa detalhada e fantasiosa do que poderia ter sido essa viagem: por que localidades terá passado, que características dignas de nota tinha cada uma, o que terá Camões visto e que impressões lhe terá suscitado e em que medida estas poderão ter-se manifestado na obra poética posterior.

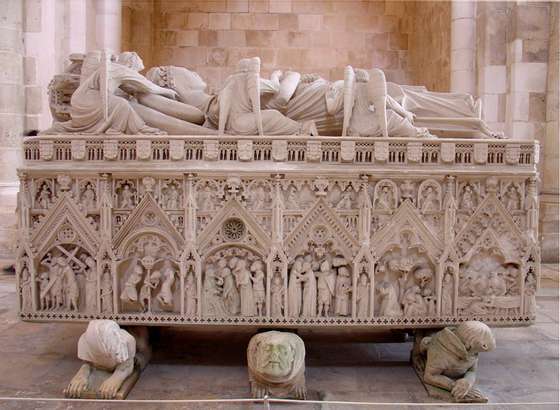

O relato começa em tom bucólico – “num par de horas, atravessou primeiro as veigas, os prados verdes, os pomares férteis que conduziam até Condeixa” – e inclui paragem para pedagogia histórica no Mosteiro de Alcobaça, com particular atenção aos túmulos de Pedro e Inês: “quando Camões os viu, os túmulos ainda não tinham sido vandalizados [pelo que] Camões só tinha de deslizar o olhar pelas feições delicadas da formosa rainha, pelos braços redondos, saindo da manga curta, pelas mãos finas, de dedos estreitos e comprido, uma dobrada sobre o regaço, a outra segurando a luva descalçada” e pela “nota carnal e realista, que não poderia ter vindo senão da memória do amante apaixonado e que não deixaria de impressionar o Poeta: uma covinha esculpida no queixo” (pg. 79-80).

Túmulo de Inês de Castro, Mosteiro de Alcobaça, obra de autor desconhecido, executada c.1358-67]

Acontece que este pitoresco roteiro histórico-turístico quinhentista (onde se nota a ausência das especialidades gastronómicas locais, quiçá por na época ainda não se publicar o guia Boa cama boa mesa), não só não tem qualquer elemento factual que o sustente como pressupõe que aquela seria a primeira vez que Camões ia a Lisboa. Ora, dado que tão pouco sabemos sobre a juventude de Camões, nada impede que pudesse ter visitado Lisboa em ocasião anterior; afinal era lá que viviam os seus pais e Camões era um jovem desempenado, aventureiro e decidido e as duas centenas de quilómetros que separam as duas cidades não estão, nem estavam então, separadas por cordilheiras escarpadas, desertos escaldantes e florestas densas habitadas por caçadores de cabeças.

Uma presença metediça

Isabel Rio Novo volta a abusar do excipiente no fim da vida de Camões, quando tece considerações sobre quem poderá ter sido o mecenas que, em 1571-72, colocou nas mãos de Camões a quantia necessária para pagar a impressão da 1.ª edição de Os Lusíadas, já que é improvável que o próprio autor, que subsistia com uma magra tença régia, pudesse reunir tal quantia. Embora tal mecenas nunca seja mencionado e possa nem sequer ter existido, Rio Novo inclina-se para que seja o fidalgo Manuel de Portugal (1520-1606), com quem Camões tinha remotos laços familiares e a quem poderá ter dedicado, em data incerta, uma ode. Rio Novo apresenta alguns indícios circunstanciais que apoiam esta hipótese e logo salta, temerariamente, para mais um momento de pura ficção – o poeta envia ao mecenas, para apreciação, o manuscrito do livro que almeja ver publicado e o mecenas lança-se na sua leitura: “olhemos para D. Manuel de Portugal, sentado à sua secretária e debruçado sobre a cópia manuscrita de Os Lusíadas” (pg. 462).

Episódio do Velho do Restelo (canto IV de Os Lusíadas), por Columbano Bordalo Pinheiro (1904)

A leitura revela-se tão absorvente que não é detida pela chegada do crepúsculo – “já o criado acorreu para acender a candeia, e D. Manuel prosseguia a leitura” (pg. 463) – e avança pela madrugada dentro – “o azeite extinguia-se na candeia, o criado talvez cabeceasse de sono, enquanto D. Manuel de Portugal terminava a leitura, fascinado com o talento daquele soldado miserável” (pg.464-65). Rio Novo coloca então na mente do fidalgo uma série de considerações ditirâmbicas sobre a obra-prima que são Os Lusíadas, mas, parecendo duvidar do poder persuasivo desta artimanha ficcional, aplica o truque mais pueril e inepto que possa imaginar-se: “Enfim, procure o leitor lembrar-se de como se sente quando, de longe a longe, lhe é dado ler uma obra-prima e poderá imaginar as emoções que agitaram D. Manuel de Portugal” (pg. 465). Isabel Rio Novo, que é professora de escrita criativa, deveria saber que na literatura vale a mesma regra que se aplica na restauração: o cliente só entra com o estômago e cabe ao chef providenciar todas as vitualhas, não pode meter-se um prato vazio sob o nariz do cliente dizer-lhe “e agora evoque a recordação do melhor bacalhau à lagareiro que já comeu”.

O processo que levou à edição de Os Lusíadas parece ter inflamado a romancista que há em Isabel Rio Novo, que volta a irromper nas pg. 472-73, a propósito da submissão do manuscrito ao Santo Ofício para que obtivesse a indispensável licença de impressão: “Assim, imaginar Camões a conversar com o frade da Inquisição encarregado de examinar o seu poema é absolutamente verosímil, tanto que poderia já conhecê-lo, por frequentar o Convento de São Domingos. O mais plausível é mesmo pedir ao leitor que imagine Camões, que vivia na encosta de Santana, a apoiar-se nas muletas, a propender para a baixa e a dirigir-se lentamente ao convento dos dominicanos, a ordem a que geralmente pertenciam os inquisidores. Ei-lo conduzido pelos claustros, até que penetra numa cela repleta de livros. O frade está sentado a uma mesa, as costas apoiadas numa cadeira de espaldar. Em cima da mesa, entre outros maços de papéis, Camões reconhece o seu manuscrito”. E assim se vê como é fácil mobilar uma biografia, mesmo numa época em que ainda não havia IKEA.

Na pg. 484, Rio Novo entende que “é lícito imaginar que [Camões], ansioso como qualquer autor, com a impressão de uma obra que, além da estreia literária, constituía o corolário de toda uma vida, espreitasse o trabalho em curso sempre que pudesse, perturbando os tipógrafos com a sua presença metediça, as muletas que se atravancavam entre as máquinas, as intervenções constantes”. Lícito será, como quase tudo no foro da imaginação, mas numa biografia não é recomendável, caso contrário o leitor poderá começar a ver no biógrafo uma presença metediça.

E, finalmente, chega o dia 12 de Março de 1572, a data oficial de publicação de Os Lusíadas: “Nesta manhã, que por pura imaginação, pinto como uma daquelas manhãs de primavera lisboetas, luminosas e ensolaradas, começava a escrever-se uma história que extravasa o âmbito da vida do seu criador […] A emoção de um autor ao segurar nas mãos o primeiro exemplar do seu primeiro livro há de ter sido a mesma há cinco séculos” (pg. 481).

Capa da edição de 1572 de “Os Lusíadas”

Saltemos sobre detalhes intrigantes – poderá uma manhã ensolarada não ser luminosa e vice-versa? (é improvável); poderá segurar-se um livro sem ser com as mãos? (sim, podem usar-se os cotovelos, os joelhos ou os dentes, mas não dá jeito para ler) – e passemos à questão substancial suscitada pelo trecho: em 1572 os autores com livros publicados eram raríssimos e a própria autora disso dá conta quando informa, na pg. 489, que, nesse ano, “além de Os Lusíadas, saíram dos prelos portugueses, que se saiba, dezasseis livros”, quase todos de temática religiosa: “entre essas obras havia uma gramática latina, regimentos de ordens monásticas, regras de sacramentos e biografias de santos”. Em 2023, editaram-se em Portugal 13.264 (treze mil duzentos e sessenta e quatro) livros novos.

Só esta diferença abissal em termos quantitativos bastaria para alterar drasticamente o significado de um autor “segurar nas mãos o primeiro exemplar do seu primeiro livro”, mas as mudanças não se ficaram por aqui: a impressão de livros foi dispensada das licenças a emitir pelo Santo Ofício, pelo Ordinário e pelo monarca; as temáticas diversificaram-se, indo hoje dos manuais de puericultura a livros que revelam as profundezas da psique do seu cão, passando por dicas para combater a inflamação, dicas para enriquecer rapidamente investindo em criptomoedas e livros-panfletos em que autarcas ensinam como “liderar com as pessoas”; os regimentos de ordens monásticas têm muito menos saída do que os livros sobre mindfulness, as regras de sacramentos cativam incomparavelmente menos leitores do que as receitas vegan e as biografias de santos foram ofuscadas pelas biografias dos deuses dos estádios; e não só a maioria das editoras tradicionais relaxaram tremendamente os seus critérios de selecção, como prospera a vanity press, que se dispõe a publicar tudo o que lhe é submetido, por inane que seja, desde que o autor custeie integralmente a edição, o que, devido aos progressos no campo da impressão e ao conceito de “print on demand”, nem sequer sai caro; há até editoras que obrigam a repensar o conceito de “autor”, ao publicar livros – geralmente de natureza biográfica mas também de “reflexões sobre a vida o universo e tudo o mais” – que ostentam na capa o nome de figuras mediáticas mas foram quase inteiramente escritos por “nègres” (isto Camões não estranharia, pois é provável que, ao longo de toda a vida adulta, parte dos seus proventos viesse de confeccionar, anonimamente, poemas, cartas e petições para outros).

Consequentemente, a (suposta) emoção de ter nas mãos um exemplar do seu primeiro livro deixou de ser uma ocasião excepcional e de estar reservada a uma minúscula elite intelectual, e converteu-se num evento corriqueiro e ao alcance das massas. E Rio Novo saberá melhor do que ninguém quão diferentes são os panoramas editoriais dos séculos XVI e XXI, uma vez que, sendo professora de escrita criativa, tem pesada responsabilidade na proliferação da (obnóxia) convicção de que todos temos (pelo menos) um livro dentro de nós e que deve ser impresso e colocado nas livrarias, com resultados desastrosos para a salubridade destas e para o coberto florestal do país.

Estudo para o quadro (perdido) “A morte de Camões” (1824), por Domingos Sequeira

Rio Novo reserva para a morte de Camões – que propõe ter ocorrido no Hospital Real de Todos os Santos – a artilharia pesada do arsenal de clichés da escrita criativa: “agora, vinham-lhe à lembrança fragmentos da sua vida pelo mundo em pedaços repartida, a que não tinham faltado alegrias breves, instantes de felicidade, ilusões de fama, horas de amizade, que talvez agora se desvanecessem no meio do sofrimento físico […] No hospital, um frade muito velho, falando espanhol, aproximou-se de mais um moribundo que arquejava no seu catre […] Algures entre a confissão, destinada a perdoar-lhe os pecados e a franquear-lhe as portas dos céus, e o recebimento da extrema-unção, antes que lhe fosse colocada uma vela acesa na mão para receber o viático, o homem que estava prestes a morrer entregou ao frade um livro […], um exemplar de Os Lusíadas com data de 1572. […] Depois, [Camões] foi perdendo a consciência. Que imagens lhe terão vindo à ideia, a ele que, numa canção, falara da visão santa que acorre sempre ao espírito do moribundo? Uma lembrança da mulher que mais amara? Um pensamento para a velha mãe que lhe sobrevivia? Um verso lido algures? Entraria nele o mar? As estrelas do hemisfério sul? Um mover de olhos brando e piedoso?” (pg. 559-62).

Já que estamos no domínio da pura especulação, quiçá Camões, sendo um artista agudamente consciente do seu valor, em vez de fazer o clássico “flashback compacto das memórias de uma vida”, pensasse em como seria visto pelas gerações vindouras e se angustiasse com as frioleiras que sobre ele se escreveriam.

Outro estudo para o quadro (perdido) “A morte de Camões” (1824)

Iconofobia

Isabel Rio Novo é apresentada na badana do livro como “docente universitária de História da Arte e Escrita Criativa”. Se a segunda faceta está, como acabámos de ver, demasiado presente na biografia, já a segunda está completamente ausente. O livro estende-se por 727 páginas, mas é um absoluto deserto iconográfico – a excepção é a capa, que reproduz a cópia (realizada c.1819-44 por Luís José Pereira de Resende) de um retrato (perdido) de Camões, em sanguínea sobre papel, realizado c.1573 por Hernán Gómez Román (1548-1612), um espanhol que se estabeleceu em Portugal e viria depois a aportuguesar o nome para Fernão Gomes.

Cópia do retrato de Camões por Hernán Gómez

Este retrato dá azo a que a autora fantasie livremente sobre as circunstâncias da sua realização: “[Camões] preparou-se para a ocasião. Com a ajuda do [seu criado] António ou da mãe, cortou rente o cabelo […]. Aparou a barba. Encurvou o bigode para longe da boca […]. Trocou a vestimenta de todos os dias por um gibão novo e abotoado […], traje talvez oferecido, ou só emprestado, quiçá por D. Manuel de Portugal […]. Na sala (que pode ter sido, quem sabe, uma dependência do palácio dos Vimioso cedida para o efeito) entrou um pintor jovem a falar castelhano. […] Fernão Gomes sentou-se diante do seu modelo, tomou o papel, o lápis vermelho, e começou a desenhar” (pg. 511).

Rio Novo descreve minuciosamente este retrato de c.1573 e faz o mesmo com outro, realizado por volta de 1556, em Goa, quando foi encarcerado, possivelmente por ter redigido umas “trovas satíricas” que ofenderam os fidalgos visados. Porém, o livro não reproduz este retrato nem qualquer outra imagem.

Camões na prisão em Goa, c.1556, por autor anónimo

O horror à imagem abarca a cartografia, ainda que a biografia de alguém tão viajado quanto Camões recomendasse a inclusão de um mapa assinalando os locais por onde andou. Também daria jeito uma cronologia que permitisse, num relance, situar os eventos capitais da vida do biografado e a sua inserção na história de Portugal e do mundo. As cerca de 600 páginas de texto propriamente dito recomendariam a inclusão de um índice remissivo estruturado, mas a autora apenas providencia um índice onomástico pouco elaborado (por exemplo, a entrada “Faria e Sousa, Manuel de” remete para 67 ocorrências no texto, a entrada “D. Sebastião” para 38 ocorrências). Ainda assim, para o que costuma ser usual na edição portuguesa, o leitor já pode sentir-se grato pelo índice onomástico.

Cabe referir duas imprecisões pontuais:

Pg. 317: os morcegos não são aves.

Pg. 425: a nau Santa Clara, em que Camões regressou a Lisboa, vindo de Moçambique, era, seguramente, capaz de aguentar muito mais do que as “duas toneladas de carga” que a autora lhe atribui como capacidade (esta orçava usualmente pelas 200-600 toneladas, podendo ultrapassar, nas naus maiores, as 1000 toneladas).

Mais afamado do que ditoso

Na estrofe 128 do canto X de Os Lusíadas, Camões refere-se a si mesmo como “aquele cuja lira sonorosa/ Será mais afamada do que ditosa”. Camões sabe-se afamado, mas sente que, ao longo da vida, os seus méritos, labores e feitos nunca obtiveram a merecida recompensa, atribuindo tal dissonância à “má fortuna”, onde se contam quer os acasos do destino (não por acaso, a dita estrofe alude ao seu naufrágio junto à foz do Mekong) quer as injustiças de que foi alvo pelos seus semelhantes. A má fortuna que o persegue ao longo da vida é, não só tema recorrente na sua obra, como produziu alguns dos seus mais tocantes versos, como sejam os que abrem a Canção X:

Vinde cá, meu tão certo secretário

Dos queixumes que sempre ando fazendo,

Papel, com que a pena desafogo!

As sem-razões digamos que, vivendo,

Me faz o inexorável e contrário

Destino, surdo a lágrimas e a rogo

Apesar de Camões estar consciente do seu valor como poeta e do apreço em que era tido por alguns “connoisseurs” seus contemporâneos, não sabemos se seria capaz de imaginar que essa fama perduraria por séculos, que se tornaria na figura mais notória das letras portuguesas, que Os Lusíadas seriam vistos como expressão máxima da “portugalidade” e do patriotismo português e que a data da sua morte – 10 de Junho – seria tornada feriado nacional e nela confluiriam a celebração do Dia de Portugal e do Dia das Comunidades Portuguesas (Dia da Raça durante o Estado Novo). Se regressasse ao mundo material em 2024, veria Camões nestas manifestações formais e públicas de apreço póstumo uma razoável reparação pelas muitas desditas que sofreu em vida?

Túmulo de Camões, Mosteiro dos Jerónimos, executado em 1894 por António Augusto da Costa Motta, que é também autor do túmulo de Vasco da Gama existente no mesmo local

A verdade é que o apreço de que “o poeta nacional” goza em Portugal é sobretudo, de natureza formal e burocrática e que a produção da sua “lira sonorosa” não é amada nem sequer lida. Sim, todos os portugueses têm, durante a adolescência, de entrar em contacto com a sua poesia, mas, como se viu no capítulo “O Camões que o establishment quis branquear”, o que nasce desse encontro – forçado – não é deleite, nem estima, muito menos paixão – é aversão. Com excepção dos poucos que seguirem estudos superiores de língua e literatura portuguesas e dos ainda mais raros que se tornarão “camonistas”, nenhum desses adolescentes voltará, por muitos anos que viva, a ler uma página de Camões e os nacos de informação formatada e liofilizada sobre Camões e a sua obra que foram obrigados a memorizar evaporar-se-ão sem deixar rasto poucas horas depois de realizado o derradeiro exame de Português.

Mesmo os que irão integrar a elite intelectual, ou com pretensões intelectuais, farão toda a vida sem voltar a contactar com a obra de Camões, contentando-se em saber recitar de cor a primeira estrofe de Os Lusíadas – mas sem fazer ideia do significado e percurso histórico da palavra “Taprobana” – e em sublinhar, com um sorriso cínico e sabedor, que a última palavra da última estrofe do poema é “inveja”, querendo com isto insinuar que Camões entendia ser esse o sentimento que melhor define o povo português – o que comprova que não leram a última estrofe (ou, tendo lido, não compreenderam), uma vez que o contexto em que “inveja” aí surge nada tem a ver com a denúncia do carácter português: incita Sebastião a cometer tais feitos contra os mouros em África que, após o poeta os celebrar em verso, Alexandre da Macedónia, em vez de ser aguilhoado pela inveja pela glória de Aquiles, passaria a invejar a do rei português.

“Camões lendo Os Lusíadas a D. Sebastião” (litografia de 1893 por António Ramalho), uma situação que só existiu na imaginação de pintores e libretistas de ópera do Romantismo

Para jogar o jogo de bluff que é a exibição pública de interesses culturais, a única coisa que importa reter sobre Os Lusíadas é que se divide em dez cantos. Aníbal Cavaco Silva ainda é alvo de zombaria por, numa entrevista radiofónica em 1995, ter admitido não o saber, e em 2010, quando disputava a reeleição presidencial com Manuel Alegre, teve de ouvir este argumentar, perante alunos e professores da Universidade da Beira Interior, que estava mais talhado para Presidente da República por “saber quantos cantos têm Os Lusíadas”. Se fosse este o critério decisivo para ocupar o cargo de primeiro magistrado da nação, estranha-se que não tenhamos tido no Palácio de Belém António José Saraiva ou Vasco Graça Moura.

“Camões lendo Os Lusíadas aos frades de São Domingos”, por António Carneiro, versão de 1927

Os estrangeiros acham tocante que Portugal tenha associado o seu dia nacional, não a um potentado ou a um guerreiro, mas a um poeta, situação invulgar que talvez contribua para que o povo português, embora pouco ou nada saiba da poesia dos outros países, goste de proclamar que “Portugal é um país de poetas”. E é certo que Camões está bem representado na toponímia e na estatuária pública, dá nome ao instituto responsável pela promoção da língua e cultura portuguesas no mundo, a um Airbus A321 da TAP (já o deu a um Lockheed L-1011 Tristar da mesma companhia) e, como foi anunciado com pompa e circunstância em Maio passado, irá baptizar o Novo Aeroporto de Lisboa.

“Camões lendo Os Lusíadas aos frades de São Domingos”, por António Carneiro, versão de 1929

Mas a reverência que os governantes e as várias instituições estatais dispensam a Camões não passa de uma pantomima, que, por vezes, não cumpre os mínimos de empenho e verosimilhança, como acontece com as Comemorações do V Centenário do Nascimento do poeta, que o governo de António Costa descurou quase completamente, o que é tanto mais difícil de entender num país obcecado com efemérides – a não ser que se considere que a lacuna resultou, não de desleixo, mas do receio de abespinhar o cada vez mais influente movimento “woke”, para quem Camões foi um supremacista branco, um escravocrata e um falocrata e Os Lusíadas são uma obra paradigmática da propaganda imperialista, genocida, racista e extractivista do heteropatriarcado europeu. Só em Junho de 2024 o governo de Luís Montenegro anunciou, em termos vagos, sem definir calendários nem orçamentos, que as celebrações iriam decorrer entre 10 de Junho de 2024 e 10 de Junho de 2026 – ou seja, tomando como balizas as datas de morte, ainda que a efeméride que se comemora diga respeito ao nascimento, o que leva a crer que o comissariado das comemorações não dá crédito à data de 23 de Janeiro, “arrancada aos astros” pela “união dos esforços da Ciência e da Literatura”.

Há até casos em que o tributo ao poeta nacional parece menos uma pantomima do que uma vingança sádica: veja-se a moeda comemorativa dos 500 anos do nascimento de Camões, desenhada por José Aurélio e emitida pela Casa da Moeda.

Moeda comemorativa dos 500 anos do nascimento de Camões

A perda do olho direito do poeta, usualmente atribuída a cutilada, frecha ou balázio desferido por mão turca, representou estrago menor do que a homenagem agora lavrada por mão portuguesa. As damas dos círculos que Camões costumava frequentar em Lisboa, passaram, após o seu desfiguramento, a chamar-lhe “cara sem olhos”, mas mais cruel do que elas foi quem escolheu fazer de Camões uma cara sem boca, nariz, orelhas, queixo, ou qualquer outro traço fisionómico, com excepção de uma pálpebra no lugar do olho direito e uma conta no lugar do esquerdo. Descenderá porventura José Aurélio de algum fidalgo que Camões vexou em verso e pretendeu com esta moeda desforçar o seu antepassado?

As omissões e desnortes da comemoração do V Centenário acabam por vir dar razão a Camões quando, na estrofe 145 do canto X de Os Lusíadas, se queixava de a lira ter “Destemperada e a voz enrouquecida/ E não do canto, mas de ver que venho/ Cantar a gente surda e endurecida”. Possa esta biografia de Isabel Rio Novo, apesar da sua propensão para a divagação especulativa, para a prosa farfalhuda e para a reiteração do óbvio, contribuir para aproximar os portugueses de Camões e desentupir-lhes os ouvidos e molificar as calosidades que lhes recobrem o espírito.