Índice

Índice

Numa palestra de 1959, na Universidade de Cambridge, C.P. Snow chamou a atenção para um cisma existente na sociedade ocidental – mesmo entre a sua elite intelectual – separando as culturas humanística e científica. Snow, que era respeitado, simultaneamente, como químico e romancista, denunciava o facto de muitas pessoas com cultura literária se manifestarem chocadas com o desconhecimento dos cientistas neste domínio e confessava que, ao ver-se confrontado com este comportamento, por vezes não resistira a provocar os seus interlocutores perguntando-lhes se conheciam a Segunda Lei da Termodinâmica, uma “falha” tão grave como nunca ter lido uma obra de Shakespeare”. O cisma entre Humanidades e Ciências revelado por Snow tem vindo a ser progressivamente atenuado e o século XXI assistiu mesmo a um entusiasmo (frequentemente frívolo) em torno de conceitos como “interdisciplinaridade” e “transdisciplinaridade”, e até se tornou “chic” que um escritor revele estar fascinado pela teoria do caos, ou que um arquitecto declare que os seus edifícios são fortemente influenciados pela física quântica.

Porém, há outro cisma bem mais persistente (e muito raramente denunciado) na “vida intelectual de toda a sociedade ocidental”, que é o que separa o mundo da palavra do mundo da imagem. É certo que é de bom tom entre os “well-read” e os escritores expressar admiração reverencial por Rothko e Pollock, mas os dois mundos raramente comunicam e é frequente que os livros sejam constituídos por blocos compactos de texto, da primeira à última página. Se tal ausência é natural na ficção e no ensaio filosófico, já é menos compreensível em obras de divulgação que versem assuntos históricos ou económicos e providenciem grande abundância de dados quantitativos. Uma infografia – termo que engloba os vários meios de representação gráfica de informação qualitativa e quantitativa – pode ser mais sintética, mais rica em informação e mais facilmente apreensível do que longas páginas de recitação de números, pelo que se estranha que não seja mais usada.

Uma área em que a aversão à infografia é notória é nos livros de divulgação sobre o Holocausto, mesmo daqueles que tratam detalhadamente a vertente logística do processo e a sua implantação geográfica. Atlas do Holocausto: A execução dos judeus da Europa, 1939-1945, de Georges Bensoussan (texto) & Mélanie Marie (infografia), publicado originalmente em 2014 e cuja edição revista de 2021 chega agora a Portugal através da Guerra & Paz, com tradução de Ana Cristina Câmara, quebra esse “muro” e propõe-se “[ajudar-nos] a apreender de forma mais global esta tragédia histórica sem precedentes”, mediante o recurso a “uma centena de mapas e infografias”.

A capa de “Atlas do Holocausto” de Georges Bensoussan (Guerra & Paz)

O povo alemão sabia do Holocausto?

Este é um assunto que, 77 anos após o final da II Guerra Mundial, continua a ser discutido. Na altura, quase todos os alemães alegaram desconhecimento e hoje ainda há quem acredite neles. Bensoussan discorda e apresenta abundantes provas e sólidos argumentos em contrário. É verdade que o Estado nazi tomou medidas para manter o Holocausto envolto em segredo:

1) camuflou-o sob designações equívocas na sua papelada burocrática;

2) assegurou-se de que os jornais alemães omitissem o assunto ou se limitassem a alusões veladas;

3) proibiu que os massacres de judeus, em campos de extermínio ou em operações em “campo aberto”, fossem fotografados ou filmados;

4) quando a guerra começou a correr mal para o Eixo, procedeu à exumação dos cadáveres de judeus que tinham sido enterrados e procedeu à sua incineração, seguida da dispersão das cinzas;

5) perante o avanço das tropas aliadas nos últimos meses de guerra, procedeu à evacuação atabalhoada dos sobreviventes judeus nos campos, à demolição sistemática da “maquinaria de extermínio” e à destruição de toda a documentação conexa.

Estabelecimento comercial judeu vandalizado durante a Kristallnacht (9-10 de Novembro de 1938), na Potsdamer Straße, uma das principais artérias de Berlim. Ainda antes do início da guerra já era impossível ignorar a perseguição sistemática aos judeus

Porém, mesmo para um Estado tão organizado e para um povo tão cumpridor e disciplinado quanto o alemão, é impossível matar 6 milhões de pessoas sem que nenhuma informação transpire: os soldados alemães que lutaram na Frente Leste assistiram (ou participaram) em fuzilamentos em massa de muitas centenas de milhares de judeus, os soldados alemães que fizeram parte das forças de ocupação pela Europa fora assistiram ou participaram no arrebanhamento das populações judaicas locais, os funcionários dos caminhos-de-ferro alemães organizaram milhares de comboios de judeus destinados ao extermínio, e até os mais pacatos e alheados cidadãos alemães viram desaparecer os seus vizinhos judeus. Mesmo os mais obtusos seriam capaz de somar os indícios óbvios com os discursos inflamados de Hitler sobre a necessidade imperiosa de erradicar os judeus da Terra: “A maioria dos contemporâneos [alemães] sabia que de deportados ‘para o Leste’ significava morte por fuzilamento, gás, etc.” (Bensoussan). O Holocausto “era o segredo menos bem guardado do mundo: tantas testemunhas oculares, tantas fotografias […]”.

A melhor forma de não saber é não querer saber. E os alemães não queriam saber do destino dos judeus, pois o seu anti-semitismo, exacerbado pelos discursos delirantes dos seus líderes, levara-os a ver os judeus como uma raça maligna, traiçoeira e conspirativa de sub-humanos, indigna de compaixão ou solidariedade. Assim, preferiram fechar os olhos ou até congratular-se, intimamente, pelo desaparecimento da “vermina judaica”, que não só deixara a Alemanha mais “pura” e “segura” como até produzira o benefício de vagar postos docentes nas universidades, diminuir a concorrência para médicos, advogados e comerciantes “arianos” e de deixar desocupadas casas onde muitos alemães foram reinstalados.

Deportação de judeus de Bielefeld, Alemanha, para Riga, na Letónia, 13 de Dezembro de 1941

Judeus: malquistos em todo o lado

Os europeus não-alemães sempre se esforçaram por fazer crer que a única responsável pelo Holocausto tinha sido a Alemanha nazi. É verdade que foram os alemães (e os austríacos – os dois países tinham sido fundidos em 1938, é bom não esquecer) a conceber o Holocausto e foram eles os seus principais executores, mas contaram frequentemente com a cooperação das autoridades e das forças da ordem (e, por vezes, também das milícias e dos civis) dos países ocupados pelos nazis e dos países ocupados, como fica claro pela análise país a país levada a cabo por Bensoussan.

As excepções foram poucas: a Finlândia, que a partir de 1941, lutou ao lado da Alemanha contra a Rússia, com o propósito de recuperar o território que lhe tinha sido subtraído durante a “Guerra de Inverno”, de 1939-40, recusou sempre entregar a sua diminuta população de judeus (c.200 segundo Bensoussan, 1800 segundo outras fontes).

A Dinamarca, que beneficiou de uma ocupação alemã invulgarmente “suave”, conseguiu fazer fugir 7200 dos seus 7800 judeus para a Suécia (neutral).

A maioria dos judeus que viviam na Holanda pereceu no Holocausto, não por existir um forte sentimento anti-semita entre os holandeses, mas por os alemães terem sabido tirar partido da super-eficiente administração pública holandesa para os seus negros desígnios” (ver capítulo “Porque foi a taxa de extermínio dos judeus diferente em diferentes países?”, em “Como serias tu em Auschwitz?”) e por o Conselho Judaico, criado a pedido das autoridades ocupantes, ter sido extremamente zeloso no cumprimento das solicitações nazis, esperando assim salvar a sua própria pele (serviu de pouco a estes judeus terem entregue tão pressurosamente os seus irmãos, pois quando o serviço ficou concluído, os nazis também os deportaram os campos de extermínio). Ao contrário do que poderia inferir-se desta elevada taxa de extermínio da população judaica, os holandeses foram o único povo da Europa ocupada que ousou opor-se abertamente à perseguição dos judeus pelos nazis, primeiro através de uma greve de estudantes, em Novembro de 1940, protestando contra a expulsão de todos os professores judeus do ensino universitário, e através de uma greve geral em Amesterdão, em resposta a detenções em massa de judeus em Fevereiro de 1941; esta greve, desencadeada pelo Partido Comunista Holandês (na clandestinidade), mobilizou 300.000 pessoas.

Detenção de judeus pelas tropas alemãs, Amesterdão, Fevereiro de 1941

Comportamento bem diverso foi registado no Leste europeu, onde a chegada dos nazis fez vir à superfície as pulsões anti-semitas arreigadas na população, levando polacos, lituanos, letões, ucranianos e bielo-russos a entregarem-se espontaneamente a massacres e pilhagens das respectivas comunidades judaicas. Mais tarde, quando a administração alemã a Leste se consolidou e o plano de extermínio sistemático de judeus foi posto em marcha, lituanos, letões e ucranianos converteram-se nos principais auxiliares dos alemães e encarregaram-se, com convicção, de alguns dos trabalhos mais “sujos” e infames.

A Roménia, aliada da Alemanha e cujo governo incluía fascistas da Guarda de Ferro, lançou-se sobre os judeus nacionais logo em 1940, com uma ferocidade e desumanidade que surpreendeu alguns alemães; a partir de 1942, porém, a atitude do Governo romeno em relação aos judeus alterou-se e resistiu a sucessivas intimações alemãs para que a deportação daqueles fosse retomada.

A Hungria, outra aliada da Alemanha, não abriu mão dos “seus” judeus, mas foi lesta a entregar todos os judeus estrangeiros que se tinham refugiado no seu território. Só a partir de Março de 1944, quando a Hungria tentou abandonar o Eixo e os alemães tomaram conta do país, é que a máquina de extermínio começou a triturar os judeus húngaros. A Igreja Católica húngara não parece ter ficada incomodada com a eliminação dos judeus, como se depreende das palavras de monsenhor Gyula Czapik, arcebispo de Eger: “Não deve divulgar-se aquilo que está a acontecer aos judeus […], que é apenas o castigo adequado para os crimes que cometeram no passado” (1944).

Auschwitz-Birkenau, Maio de 1944: Chegada de um “lote” de judeus húngaros. Em meados de 1944, “em 50 dias, 147 comboios deportaram 440.000 judeus húngaros: 394.000 foram imediatamente assassinados” (Bensoussan)

O governo da Bulgária também entregou sem rebuço os judeus que viviam nos territórios que anexara em 1941, mas quando se preparava para fazer o mesmo com os “seus” judeus, defrontou-se com a resistência de parte dos búlgaros e acabou por recusar os pedidos alemães.

Na Jugoslávia, desmembrada após a invasão alemã, os comportamentos foram diversos – a Croácia (católica) e a Bósnia (muçulmana) foram os que mais empenho revelaram na perseguição aos judeus (e aproveitaram o ensejo para arrebanhar, internar em campos e exterminar, pela fome ou pelas armas, as etnias balcânicas com quem mantinham inimizades multi-seculares).

A Itália fascista imitou a Alemanha na promulgação de legislação anti-semita, mas não massacrou nem deportou os seus judeus – até que Mussolini foi derrubado e, em Setembro de 1943, o novo Governo italiano assinou um armistício com os Aliados. Os alemães tomaram, então, rapidamente conta do Norte e Centro de Itália e logo procederam à detenção e deportação de judeus italianos.

Na Grécia, sujeita, desde a Primavera de 1941, a uma ocupação particularmente repressiva, repartida entre Alemanha, Itália e Bulgária, a eliminação de judeus atingiu os 87% e em Salónica, que fora, durante séculos, um dos mais importantes núcleos judeus do Mediterrâneo Oriental, atingiu os 97%, isto apesar da escassa colaboração dispensada pelos gregos aos ocupantes – na verdade foi um dos povos da Europa ocupada que mais auxílio prestou aos judeus, um aspecto que Bensoussan omite.

Antes da eliminação física, a humilhação e a degradação: judeus arrebanhados em Salónica, em Julho de 1942, são forçados, pelos captores alemães, a dançar e fazer exercício

“Uma erva daninha venenosa”

França, possuía, em 1939, uma população de 330.000 judeus, dos quais 80.000 pereceriam no Holocausto. Quer na zona ocupada pela Alemanha quer na zona controlada pelo Governo de Vichy, as autoridades francesas cumpriram diligentemente as ordens alemãs e, nalguns casos, foram até mais longe do que tinha sido estipulado. A França gosta de ser lembrada como a pátria da “liberté, egalité, fraternité” e da Declaração dos Direitos do Homem, mas também tem albergado apreciável número de fascistas e anti-semitas, pelo que muitas das perseguições aos judeus foram levadas a cabo, com irreprimível entusiasmo, pela organização paramilitar Milice Française (e pela sua antecessora, o Service d’Ordre Légionnaire).

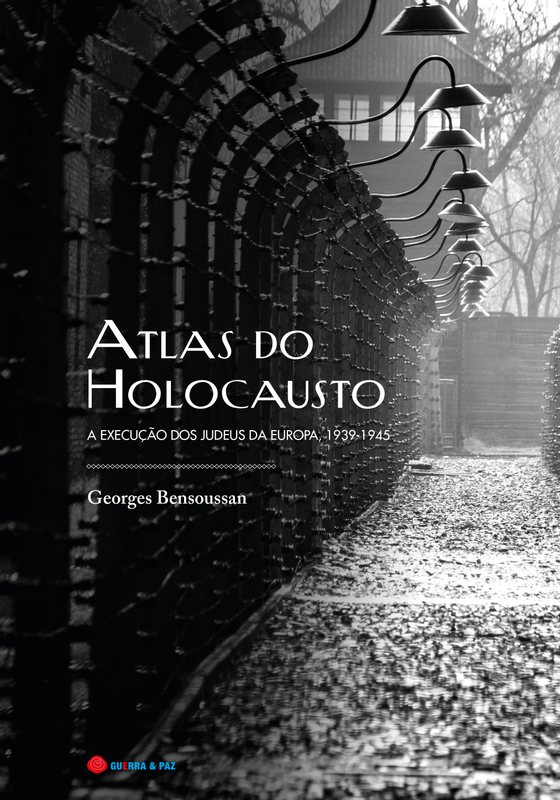

França, Março de 1942, Exposição Anti-Bolchevique: Um dos painéis, da autoria do Comité d’Action Anti-Bolchévique, mostra como a judiaria internacional controla os mais diversos sectores da sociedade e da política mundiais

É significativo que o livro mais vendido em França durante o período da ocupação alemã tenha sido Les décombres (As ruínas, 1942), de Lucien Rebatet, onde se podia ler que “o espírito judaico é, na vida intelectual francesa, uma erva daninha venenosa, que deve ser extirpada até às mais ínfimas radículas […] Após o armistício, a desjudaização não foi, sequer, esboçada, nem na França parisiense [Zona Ocupada] nem na França de Vichy. A todo o instante nos damos conta do odor, do estigma judaico no que lemos, ouvimos e vemos”.

A diversidade de pontos de partida e de condicionantes que moldaram a perseguição aos judeus através da Europa levam a que, em Holocausto: Uma nova história, o historiador Laurence Rees advirta para o equívoco que seria assumir que a eficácia do extermínio da população judaica em cada país da Europa seria um indicador do anti-semitismo e do colaboracionismo das respectivas populações.

A polícia francesa trabalhando para o ocupante alemão: Detenção de judeus, Paris, 20 de Agosto de 1941

Matar judeus em nome de Alá

Os livros sobre o Holocausto tendem a centrar-se na Europa, pelo que é de saudar a inclusão, por Bensoussan, de um capítulo sobre o Médio Oriente e Norte de África. A onda de violência anti-judaica na Europa teve o efeito de acicatar o ódio contra os judeus no mundo árabe, desencadeando pogroms na Tunísia e no Iraque e gerando um clima generalizado de hostilidade contra os judeus, perante a indiferença das administrações coloniais britânica e francesa (ou até com sua aprovação, no caso do Magreb francês). Consciente da disposição do mundo árabe, “Berlim investiu na propaganda anti-judaica: o Reich pensava, e com razão, que encontraria ali uma alavanca contra os Aliados” (Bensoussan). Assim, colocou a sua máquina de propaganda “todas as semanas [a martelar] que a Palestina é ‘uma terra una do mundo árabe’”.

Bensoussan destaca, nestes territórios, a popularidade de Os Protocolos dos Sábios de Sião e de Mein Kampf, a difusão de canções populares com títulos como “Hitler, o magnânimo” e “Hitler, o redentor”, e as inflamadas prédicas anti-judaicas de figuras proeminentes da vida religiosa e política árabe. Entre eles estava Amin al-Husseini (c.1895-1974), o Grande Mufti de Jerusalém, cujo virulento anti-judaísmo e aberto apoio ao nazismo acabaram por o forçar, com o avançar da guerra, a buscar refúgio em Itália e, depois na Alemanha, “onde o Reich lhe pagava uma pensão mensal de 50.000 Reichsmark” (Bensoussan). A atitude de al-Husseini para com os judeus pode ser sintetizada por esta exortação aos muçulmanos, feita em Março de 1944, através da Rádio Berlim: “Matem os judeus, onde quer que eles estejam – é isso que Deus, a história e a religião nos mandam fazer”.

E ainda há quem creia que a inimizade figadal entre árabes e judeus começou após a II Guerra Mundial, quando os sobreviventes do Holocausto vindos da Europa se instalaram na Palestina e de lá expulsaram os seus habitantes árabes.

Sobreviventes do pogrom de 1-2 de Junho de 1941, em Baghdad (conhecido como “Farhud”), chegam à Palestina

No Médio Oriente e Norte de África existiriam, no final da década de 1930, cerca de 1.3 milhões de judeus e os alemães, que, em 1941, desembarcaram no Norte de África (a fim de tentar remediar as desastrosas operações militares do seu aliado italiano), começaram a tentar submeter estas populações a um “tratamento” similar ao aplicado aos judeus europeus. Porém, após um triunfos inicial do Afrika Korps, a sorte das armas oscilou sucessivamente entre o Eixo e os Aliados e os alemães nunca tiveram desafogo e estabilidade suficiente para poder implementar os seus planos de extermínio – os desembarques aliados em Marrocos e na Argélia, em Novembro de 1942, vieram dificultar ainda mais a perseguição nazi aos judeus, que acabaria por cessar a 13 de Maio de 1943, com a rendição de todas as tropas do Eixo no Norte de África.

Tunísia, c.1942: Soldado alemão vigia judeus condenados a trabalhos forçados

O anti-semitismo antes de 1939 e depois de 1945

Como Bensoussan destaca, o Holocausto não resultou de um plano longamente maturado por Hitler e pelas cúpulas do Partido Nazi e a “questão judaica” foi conhecendo diversas abordagens e propostas de resolução, à medida que o tempo passava e as circunstâncias se alteravam. Durante a década de 1930, apesar de Hitler aludir repetidamente nos seus discursos à aniquilação dos judeus, as medidas tomadas pelo Governo nazi pareciam destinadas “apenas” a fazer os judeus abandonar a Alemanha (ver capítulo “Porque não fugiram os judeus alemães?”, em “Como serias tu em Auschwitz?”). Porém, a aversão generalizada aos judeus levou a que os potenciais países de refúgio lhes fechassem a fronteiras e, em 1938, na conferência internacional reunida em Évian para tentar encontrar um destino para os judeus que a Alemanha pretendia descartar, todos os países participantes – com a (muito dúbia e talvez pouco sincera) excepção da República Dominicana – recusaram acolhê-los; por outro lado, a Grã-Bretanha opôs-se terminantemente à possibilidade de permitir que emigrassem para a Palestina, território à data sob a sua administração. Esta atitude intransigente foi tomada numa altura em que a comunidade internacional já estava a par da ferocidade crescente com que os alemães perseguiam os judeus na Alemanha e nos territórios que tinham ocupado ou anexado.

Aeroporto de Croydon, Londres, Março de 1939: A polícia britânica devolve à procedência judeus checos que tinham tentado obter refúgio na Grã-Bretanha

A indiferença do mundo perante o sofrimento dos judeus tornou-se ainda mais patente a partir do Verão de 1942, quando, através de diversas fontes fidedignas, ligadas a comunidades judaicas, à Igreja Católica e a movimentos de resistência anti-nazi na Europa ocupada, os Governos aliados foram postos a par das deportações em massa e dos massacres sistemáticos das populações judaicas europeias. Ora, este conhecimento pouco contribui para demover as nações aliadas e neutrais da sua determinação em recusar refugiados judeus. Bensoussan cita o chefe da polícia suíça, que, a 26 de Setembro de 1942, após ter dado ordens para deportar todos os refugiados que tinham entrado ilegalmente no país, justificou assim a sua actuação: “Os que fugiram unicamente em função da sua raça, como os judeus, não devem ser considerados refugiados políticos […] porque não correm risco de vida no seu país”.

Poderia pensar-se que, em 1945, com o desmoronamento do III Reich e a descoberta pelas forças aliadas de provas inequívocas da real extensão e desumanidade do extermínio dos judeus, o mundo fosse, finalmente, acometido pelo remorso e tentasse compensar os judeus pela glacial indiferença e inacção durante os anos anteriores. Porém, nem sequer a ampla difusão pública dos horrores do Holocausto conseguiu mitigar o anti-semitismo da maioria dos povos europeus: quando os sobreviventes foram libertados dos campos de extermínio e concentração e tentaram regressar aos seus locais de origem, defrontaram-se frequentemente com a hostilidade e violência dos seus antigos vizinhos – uma reacção que sugere que teriam preferido que Hitler tivesse conseguido levar até ao fim os seus sinistros intentos. Bensoussan relata que o “regresso dos judeus” foi marcado por pogroms na Ucrânia, em 1944-45, na Hungria, em 1946, e “em particular na Polónia […], onde a ‘caça ao judeu’ (cerca de 2000 mortos em dois anos) leva a que 60.000 pessoas saiam do país. 250.000 judeus trocam a Europa Oriental pelo Ocidente”.

Kielce, Polónia, Julho de 1946: Funeral colectivo de um pogrom perpetrado por soldados, polícias e civis polacos e que causou a morte de 42 judeus

Não deve depreender-se daqui que tenham sido bem-recebidos no Ocidente, como apontou Albert Camus em 1947: “A nossa sociedade está completamente farta dos perseguidos e tudo faz por não os ver”.

Este clima de rejeição dos judeus pela Europa fora, depois da publicitação de tudo o que acontecera entre 1933 e 1945, é crucial para compreender o impulso para a criação do Estado de Israel.

A falta que faz um editor

Apesar de contribuir para iluminar alguns aspectos do Holocausto, Atlas do Holocausto enferma de vários problemas.

No que diz respeito ao texto, Bensoussan nem sempre se exprime com clareza e frequentemente “deixa cair”, sem contextualização ou elucidação, alusões desconexas a personalidades, organizações e eventos que só serão conhecidos de especialistas no tema do Holocausto. Consciente desta propensão do autor, a tradutora insere várias notas que tentam tornar o texto mais inteligível, mas, na verdade, do que o livro precisaria seria de um aturado trabalho de edição. Eis alguns exemplos:

pg. 32: “Em 1933 […] a República de Weimar […] dá à luz um regime totalitário. É o terceiro na Europa e, ao contrário dos outros dois, o seu projecto já se encontra formado”.

Quais são os outros dois regimes totalitários europeus?

pg. 53: “A 29 de Novembro [de 1941], Heydrich convoca uma reunião, a ter lugar em Wannsee, nos arredores de Berlim”.

Só muitas páginas depois Bensoussan revela o propósito desta reunião.

pg. 68: “[…] a angústia obsidional da Alemanha, nação eleita, ‘só contra todos’ [centra-se] sobre ‘o Judeu’, o mais antigo objecto de infortúnio’”.

Objecto de infortúnio?!

Judeus a caminho do campo de extermínio de Chełmno

pg. 72: Sobre o campo de extermínio de Chełmno: “Na primeira fase, de Dezembro de 1941 até à destruição da casal senhorial (Abril de 1943) […]”

O que é a “casa senhorial”? Que papel desempenhou no campo de Chełmno? Por que foi destruída? Foi esta destruição relevante na operação do campo?

pg. 74: Afirma-se que “Treblinka foi o mais importante [campo de extermínio de judeus]” e atribuem-se-lhe 700.000 a 900.000 mortes, mas na pg. 90 escreve-se que morreram em Auschwitz-Birkenau 960.000 judeus (e, com efeito, é consensual entre os estudiosos do Holocausto que Auschwitz-Birkenau foi o campo que matou mais judeus).

Óculos de vítimas das câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau

pg. 85: Sobre o extermínio em Auschwitz: “As quatro unidades de extermínio foram encomendada a empresas civis” – nas linhas seguintes percebe-se que o autor identifica as “unidades de extermínio” com fornos crematórios; ora os judeus não eram mortos nos crematórios mas nas câmaras de gás, os crematórios eram somente a forma mais expedita de fazer desaparecer os cadáveres (até porque eram tão numerosos que, nalguns campos, não era viável enterrá-los ou cremá-los ao ar livre).

Reconstrução do Crematório I do campo Auschwitz I

Pg. 87, 88 e 94: Auschwitz-Birkenau é designado como o “epicentro do massacre”. Tornou-se corrente o uso, despropositado e algo pedante, de “epicentro”, um termo técnico da sismologia, em substituição do simples “centro”. “Epicentro” faz sentido quando se descreve um fenómeno sísmico, que se desenrola num espaço tridimensional e em que a um foco em profundidade (hipocentro) corresponde uma sua projecção à superfície (epicentro). O Holocausto, como os restantes episódios da História da humanidade (pandemias de covid-19 incluídas), desenvolveu-se num espaço bidimensional: a superfície da Terra.

pg. 91: “Em finais de Julho de 1942, o coronel das SS, Paul Blobel, cérebro da operação 1005, dirige-se a Auschwitz, numa consulta com a direcção do campo”.

Blobel nunca foi apresentado ao leitor, não volta a surgir no livro e sobre o propósito, teor e eventuais resultados desta reunião nada mais é dito.

pg. 143: “A Turquia, que durante tanto tempo se manteve fechada (cf. o caso do Struma), colabora mais a partir do final de 1942”

Sobre “o caso do Struma” nada mais se diz no texto e a legenda num mapa na página anterior – “Turquia: abandona o navio Struma a 24 de Janeiro de 1942 (767 passageiros)” – pouco adianta. Na pg. 148 escreve-se que “vários navios ‘indesejados’ foram afundados no Mediterrâneo e Mar Negro – como o Struma, que levava a bordo 800 refugiados judeus da Roménia”. Se não se explica quem afundou o Struma nem em que circunstâncias, de que serve ao leitor esta “informação”?

O Struma era um navio decrépito que fora fretado por uma organização sionista romena para fazer sair judeus do porto romeno de Constanţa, no Mar Negro, rumo à Palestina; porém, as autoridades turcas impediram-no de atravessar os Dardanelos, em resultado das pressões britânicas, que entenderam que a chegada de mais esta leva de judeus iria agravar as tensões com os árabes da Palestina. A Turquia também não estava interessada em acolher judeus, pelo que recambiou o Struma para o Mar Negro, onde ficou à deriva durante umas horas, até ser torpedeado por um submarino soviético, causando a morte de praticamente todos os seus passageiros e tripulantes.

pg. 144: “Não existiu uma política internacional de resgate [de judeus] – menos por falta de informação […] e mais por uma subestimativa e por cautela (para evitar ceder à propaganda alemã)”

Em que medida é que resgatar judeus seria “ceder à propaganda alemã” e uma manifestação de “cautela” é coisa que Bensoussan não explica.

pg. 147: “Na Europa ocupada, as autoridades judaicas instauradas pelos alemães […] tentam proteger os do seu próprio país, como se passa em França (Helbronner, presidente do Consistório)”

Se o autor nada mais diz sobre Helbronner – quem era, que papel desempenhou, que actividades desenvolveu – nem sobre o Consistório, de que serve nomeá-los? Nalguns trechos, o Atlas do Holocausto mais parece uma atabalhoada colagem de notas soltas do que um livro. Volta a acontecer na pg. 170, num texto que se apresenta com o título “Conclusão” e que, em vez de ser uma síntese volta a fazer tombar do céu figuras que nunca antes entraram em cena: “Os criminosos [nazis], por vezes ajudados pela Igreja Católica, fugiram para a América do Sul e para alguns Estados árabes (Von Leers para o Egipto, Brunner para a Síria)”. Quantos leitores, mesmo entre os que se interessam pela história do III Reich, saberão quem foram Von Leers e Brunner? De qualquer modo, não é exacto afirmar que Johann von Leers, professor na Universidade de Jena e prolífico autor de propaganda anti-semita, fugiu para o Egipto: após ter passado algum tempo internado na Zona de Ocupação Americana, em 1946 evadiu-se e viveu em Bona sob identidade falsa até 1950, altura em que fugiu para a Argentina – só em 1955 se instalou no Egipto, convertendo-se ao islamismo, assumindo um nome islâmico (Omar Amin) e retomando a redacção de virulenta propaganda anti-semita, agora para o Governo egípcio.

O Dr. Johann von Leers (1902-1965), numa foto de 1933. A sua copiosa produção de panfletos e livros anti-semitas valeu-lhe a atribuição pelas SS do posto honorário de Sturmbannführer (equivalente a major)

pg. 150: “Após [a Batalha de] Stalingrad, Estocolmo muda prudentemente de posição e reata relações comerciais com os Aliados”.

Embora a guerra tenha imposto sérias limitações ao tráfego marítimo de e para a Suécia, o país nunca cortou relações comerciais com os Aliados, sendo mesmo o principal fornecedor de rolamentos para a indústria aeronáutica britânica (e também para a alemã).

A infografia como ornamento

As deficiências no texto de Atlas do Holocausto empalidecem perante o fiasco do que seria o seu principal trunfo e elemento distintivo em relação a outros livros sobre o mesmo tema: as infografias. Estas consistem, salvo raras excepções, em mapas a que é sobreposta alguma informação, nem sempre clara ou relevante ou adequada a ser expressa sob forma cartográfica, sugerindo que Mélanie Marie não possui grande talento ou conhecimento nesta área – a sucessão de mapas em tons pastel que criou pode ser agradável à vista, mas é um emplastro do ponto de vista informativo.

A esmagadora maioria da informação quantitativa neste livro é apresentada sob a forma de círculos, mas o cérebro humano é menos eficaz a avaliar áreas de círculos do que comprimentos/alturas de barras; há quem minimize esta desvantagem colocando os valores numéricos junto a cada círculo, mas Marie limita-se a fornecer uma escala à parte, que, para mais, em vez de usar números “redondos”, recorre, bizarramente, a números como “352.639” e “202.497”. Resulta daqui que a “infografia”, em vez de transmitir informação de forma mais explícita e mais facilmente comparável, acaba por confundir o leitor e a fazê-lo perder tempo em cada infografia para dela extrair informação.

O primeiro mapa, “Comunidades judaicas na Europa (1933)”, na página 13, soma a este defeito, uma clamorosa falha conceptual: para lá das dimensões das populações judaicas em números absolutos, seria do maior interesse conhecer a percentagem de judeus no total da população. 565.000 judeus na Alemanha pode parecer um número impressionante, mas resumia-se a 0.8% da população total da Alemanha; já os 155.000 judeus lituanos representavam 8% da população total da Lituânia. Porém, esta informação não é veiculada nem no texto nem nas infografias.

População judia na Europa, c.1933: Uma infografia “menos sofisticada” do que a da pg. 13 de Atlas do Holocausto, mas bem mais explícita e útil

Por outro lado, para a apreensão plena das consequências do Holocausto, seria desejável (para não dizer indispensável) que no final do livro surgisse um mapa “espelho”, que mostrasse as comunidades judaicas na Europa em 1945, em números absolutos e em percentagem da população. Mas nem Bensoussan, nem Marie, nem o editor parecem ter sentido a sua necessidade.

A apresentação das populações judaicas como percentagem da população total tem a vantagem de mostrar que, no caso da Alemanha, a propaganda nazi conseguiu incutir na sociedade a ideia de que os 0.8% de judeus do país constituíam a ameaça n.º 1 à prosperidade e segurança dos alemães – uma estratégia afim da do populismo de extrema-direita português, que atribui papel análogo aos 0.3% de ciganos que vivem em território nacional.

“O travão”: Cartaz nazi, c.1930: Um membro das milícias nazis detém a marcha de um luxuoso veículo conduzido por um judeu estereotípico e movido pelo esforço sobre-humano do resto da sociedade

A maioria das infografias do livro são meramente incompetentes, inúteis ou redundantes, como a da pg. 30, “Projectos de reservas judaicas (1939-1940)”, alusiva a um período em que Hitler parecia satisfazer-se com a ideia de expulsar os judeus da Grande Alemanha para “reservas”, onde definhariam progressivamente: a infografia limita-se a assinalar num mapa da Europa Central e de Leste a cidade de Nisko, na Polónia, e, num pequeno encarte, a ilha de Madagáscar. Ou seja, ocupa-se meia página para informar o leitor de que Nisko fica na Polónia (a sul de Lublin) e que Madagáscar fica… em Madagáscar.

Mas também há infografias enganadoras e uma das piores é da pg. 142, “Políticas de acolhimento”, que sugere que Portugal foi o país mais generoso da Europa (quiçá do mundo) neste domínio ao acolher cerca de 80.000 judeus, seguido pela Espanha, com 35.000, e com Suíça e Turquia a disputar o 3.º lugar (caberá ao leitor adivinhar qual dos círculos é maior), e a Suécia em último lugar, com 7900. Porém, os factos (e o próprio texto) desmentem o gráfico: Portugal e Espanha limitaram-se a deixar transitar pelo seu território 80.000 e 35.000 judeus, mas não acolheram praticamente nenhuns (com excepção de uma minoria que conseguiu iludir as autoridades). Para mais, seria imperativo esclarecer que a maior parte do trânsito de judeus por Portugal e Espanha foi feito à revelia dos Governos de Salazar e Franco, resultando antes da intervenção corajosa e abnegada de diplomatas isolados, como Aristides Sousa Mendes e Eduardo Propper de Callejón, que desobedeceram às directivas que tinham recebido e arriscaram a sua carreira emitindo vistos em nome de milhares de judeus. Quem não esteja consciente destes “detalhes” olhará a infografia da pg. 30 e ficará com a impressão de que Salazar e Franco tiveram, nesta vertente, um comportamento exemplar.

A literatura de divulgação histórica sobre o Holocausto terá sempre lugar para novas obras, mas nem todas correspondem ao prometido. Em 2020 tivemos Holocausto, de Irene Flunser Pimentel, que garantia “dissipar todas as dúvidas sobre o Holocausto” e se apresentava como “uma espécie de manual, em que se possam encontrar respostas a diversas perguntas e dúvidas, desfazer confusões, ajudar a derrubar ideias feitas e lugares-comuns contendo falsidades”, mas gerava sobretudo confusão e obscurecimento (ver “O Holocausto visto pelo fundo de uma garrafa“). E agora temos este Atlas do Holocausto, prometendo uma visão global e uma compreensão aprofundada, que dificilmente poderão brotar de tão ineptas infografias. A infografia é uma arte/ciência já com muitos séculos e que, nos últimos anos, graças aos computadores, desabrochou numa extraordinária variedade, justificando a publicação de uma série de volumes regurgitando de exemplos de infografias de excelência, pela Taschen, pela Gestalten Verlag. pela Princeton Architectural Press e pela Mariner Books, mas tudo indica que nem Bensoussan nem Marie estão a par da sua existência.