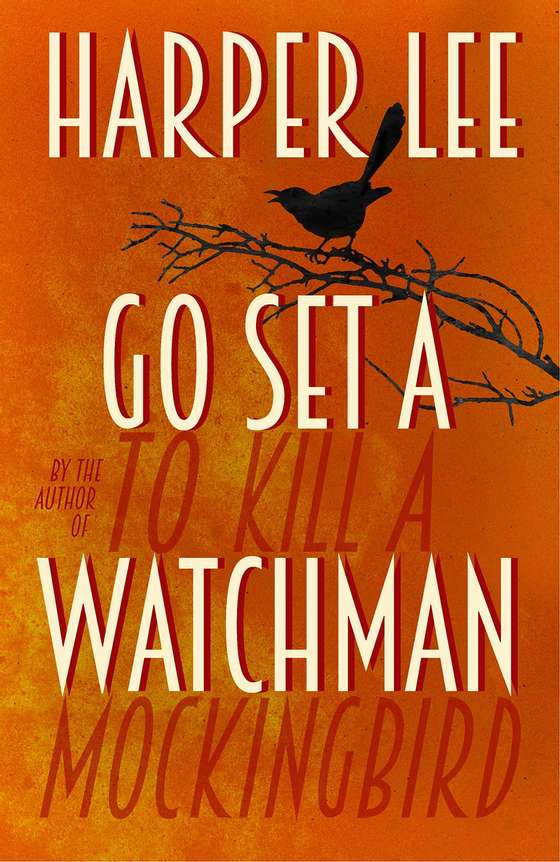

O anúncio, surgido em Fevereiro de 2015, de que em Julho seria publicada uma sequela de To Kill a Mockingbird (traduzido em Portugal como Mataram a Cotovia ou Por Favor, Não Matem a Cotovia) foi recebido com natural comoção, não só por o livro ser popularíssimo nos EUA (tal como o filme dele adaptado em 1962, que valeu um Óscar a Gregory Peck), por ter ganho um Prémio Pullitzer e por se ter convertido num clássico e num êxito de vendas (40 milhões de exemplares), mas também por ter sido a única obra publicada de Harper Lee.

[excerto do filme To Kill a Mockingbird, 1962, de Robert Mulligan]

Go Set a Watchman não é uma “sequela” no sentido usual do termo, uma vez que foi escrito em meados dos anos 50, antes de Por Favor, Não Matem a Cotovia (1960). O editor de Lee achara promissoras as personagens de Go Set a Watchman e em particular os flashbacks referentes à infância de Scout Finch, quando esta era uma maria-rapaz de 10 anos, pelo que sugeriu à escritora que recentrasse o romance nesse tempo. Lee seguiu o conselho: pôs de lado Go Set a Watchman (em que uma Scout adulta regressa à cidade natal para visitar o pai, Atticus) e escreveu o que viria a ser Por Favor, Não Matem a Cotovia. O manuscrito do primeiro foi esquecido até que, em 2015, a advogada de Lee tropeçou nele.

A editora HarperCollins estava a esfregar as mãos de contente com a corrida às reservas nas livrarias online e sonhando esgotar num ápice os dois milhões de exemplares da primeira tiragem, quando surgiram acusações de que Harper Lee fora pressionada para autorizar a publicação do inédito, tirando partido da sua debilitada saúde mental.

Com efeito, Lee, que tem hoje 88 anos, sofrera, em 2007, um AVC que levara a que recolhesse a um lar de terceira idade na sua cidade natal de Monroeville, Alabama, e logo proliferaram versões contraditórias quanto ao estado da saúde mental de Lee e até apelos ao boicote do novo livro. Porém, uma investigação conduzida pelas autoridades concluiu que Lee queria mesmo ver o livro publicado e estava na posse das suas faculdades, com excepção de alguns lapsos de memória (mas desses nem os mais brilhantes e argutos espíritos do nosso tempo – CEOs e banqueiros – estão a salvo).

O que os rumores sobre a inimputabilidade de Lee têm implícito é que a obra que irá ser editada a 14 de Julho nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha será tão débil ou amadorística que irá manchar a reputação da autora. Mas aqui estamos no campo da pura especulação, pois só quando o livro chegar às livrarias poderá aquilatar-se o seu valor. Por outro lado, este zelo pela integridade autoral, que pode, à primeira vista, parecer comovente, tem características inéditas, já que o que menos falta pelo mundo são criadores que promovem a edição de inéditos ou criam novas obras que deslustram um passado glorioso (ou, pelo menos, uma carreira honesta), sem que ninguém ponha em causa a sua capacidade de julgamento.

Ninguém falou de inimputabilidade quando, em 1997, José Saramago, então com 75 anos, cedeu à pressão da editora para reeditar o seu primeiro romance, Terra de Pecado, publicado 50 anos antes e rapidamente olvidado. Até 1997, Saramago omitira esta obra de juventude da sua bibliografia e manifestara publicamente que a tinha em escasso apreço – numa entrevista admitia “não está mal escrito, mas tem pouco a ver comigo hoje”. O que poderia o canhestro Terra de Pecado acrescentar à glória literária do autor de obras-primas mundialmente reconhecidas como Memorial do Convento ou O Ano da Morte de Ricardo Reis? O pior é que também os livros que Saramago foi escrevendo no final de carreira são sombras do esplendor passado e alguns (A Caverna, Caim) não passam de parábolas rudimentares, habitadas por personagens esquemáticas que estão ali só para passar a “mensagem”.

Mas convém não dar demasiada importância ao que o artista autoriza ou não, já que depois de falecido, os herdeiros e as editoras farão como bem lhes aprouver e nem um nem outro têm dúvidas de que qualquer rascunho ou rebarba, por insignificante que seja, é passível de publicação. Em 2011, um ano após o falecimento de Saramago, saiu Clarabóia, um romance inédito escrito em 1953 e posto de lado após não ter recebido resposta da editora a que o propôs; o escritor viria depois a recusar que fosse publicado enquanto fosse vivo, dado o pouco valor que lhe atribuía.

A raspagem de fundos prosseguiu em 2014 com Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, apresentado como um “romance inacabado”, mas que, uma vez que Saramago só deixara, à data da morte, 22 páginas, seria mais correcto designar como “romance vagamente esboçado”. O recurso a um espaçamento generoso permitiu transformar as 22 páginas em 66, a que se somaram dois-prefácios-dois (de Fernando Gómez Aguillera e Roberto Saviano) e ilustrações de Günter Grass, o que permitiu insuflar o “romance” para as 136 páginas. Uma vez que este embrião ressequido foi comercializado a 15 euros a unidade, houve certamente quem ganhasse com a operação – mas que acréscimo trouxe ele para a glória literária de Saramago?

Também não se falou de inimputabilidade quando Milan Kundera, que tem no currículo romances como A Insustentável Leveza do Ser e A Imortalidade e ensaios tão lúcidos e poderosos como A Arte do Romance, Os Testamentos Traídos ou A Cortina, lançou em 2014 – aos 85 anos – A Festa da Insignificância, que mais parece uma caricatura do Kundera de outrora, esforçando-se por ser irónico e espirituoso e sendo apenas inconsequente e frívolo.

Mas os escritores até são, entre os criadores, dos que costumam manter o nível à medida que a idade avança, enquanto os músicos pop são os que registam declínio de qualidade desde muito cedo – nalguns casos, a senilidade insinua-se mal acaba a adolescência. Muitas bandas parecem encarnar o irónico paradoxo expresso na canção “Number three”, no álbum de estreia (1986) dos They Might Be Giants: “There’s only two songs in me and I just wrote the third/ Don’t know where I got the inspiration or how I wrote the words”. Tragicamente, boa parte do espaço mediático é ocupado com os discos, concertos, feitos, declarações e tropelias de gente que, há 30 ou 40 anos, se esgotou na composição da segunda canção que tinha dentro de si.

Veja-se o caso dos Rolling Stones: Mick Jagger e Keith Richards, com 71 anos, são um pouco mais novos que Harper Lee, mas esta tem a vantagem de não ter injectado, inalado, engolido ou snifado o recheio completo de meia dúzia de farmácias, com as inerentes consequências para a presença de espírito. Ora, ainda que cada novo disco da banda seja pior que o anterior e as tournées sejam um freak show de aeróbica geriátrica e clichés do Museu do Rock’n’Roll, ninguém sugere que eles sejam declarados inimputáveis e impedidos de continuar a dar cabo da reputação conquistada com os discos gravados há mais de 40 anos.

Se Leonard Cohen (n. 1934) se tivesse retirado em 1979, após a edição de Recent Songs, teria um registo quase imaculado – há um equívoco terrível chamado Death of a Ladies’ Man (1977), mas pode ser integralmente assacado aos arranjos e à produção de Phil Spector. Infelizmente, a carreira de Cohen tem vindo a arrastar-se muito depois de a sua inspiração e a sua voz se terem extinguido e de os arranjos se terem conformado definitivamente ao registo da banda residente de casino à beira da insolvência – e é paradoxal que Cohen, que classificou os arranjos e produção de Death of a Ladies’ Man como “uma catástrofe”, seja incapaz de perceber que os dos discos a partir de Various Positions (1984) não são melhores.

A criatividade dos Pink Floyd sofreu um rude golpe com a perda de Syd Barrett e do seu instável génio alimentado a ácidos e começou a dar claros sinais de esgotamento no início dos anos 70, de maneira que The Dark Side of the Moon (1973) já era um disco balofo e pretensioso, cuja espaventosa e minuciosa produção não consegue disfarçar a pobreza das ideias. Poderá parecer um milagre que um automóvel cujo depósito de gasolina entrou na reserva consiga percorrer mais 2000 quilómetros, mas foi isso mesmo que os Pink Floyd fizeram, despedindo-se apenas em 2014, com Endless River, feito de remastigações das magras sobras das sessões que tinham gerado, 20 anos antes, o já de si indigente The Division Bell.

https://www.youtube.com/watch?v=FEJ4WzLAiwU

[“Astronomy domine”, do disco The Piper at the Gates of Dawn, Pink Floyd, 1967]

[“Louder than words”, do disco Endless River, Pink Floyd, 2014]

David Bowie, após uma década de 70 de estonteante e camaleónica criatividade, decaiu rapidamente na entrada dos 80s e nunca mais deu indícios de recuperação. The Next Day, surgido em 2013, após 10 anos de (misericordioso) silêncio discográfico, é um disco exangue, cantado por uma voz anémica e que revela a angústia de um músico que sabe que perdeu o dom mas crê que se passar uns meses fechado num estúdio, alguma coisa há-de nascer.

[“Where are we now”, do disco The Next Day, 2013]

https://www.youtube.com/watch?v=oAo7YeRkJYo

[“Life on Mars”, do disco Hunky Dory, 1971]

Lou Reed saiu definitivamente de cena em 2013, mas não sem cometer, para despedida, um disco grotesco, Lulu (2011), realizado em parceria com os Metallica – talvez a união mais contra natura da história do rock (o que nos aguarda ainda? John Cale com os Limp Bizkit? Maureen Tucker nos Iron Maiden?). As ideias musicais de Reed já se tinham esgotado muitos anos antes e a amplitude da sua voz, que nunca fora deslumbrante, quase ficara reduzida a zero, mas Lulu traz a agravante da falta de dignidade.

No final dos anos 60, Bob Dylan parecia estar a gastar os últimos cartuchos, quer como cantor quer como compositor, mas lá foi fazendo render os seus limitados talentos de songwriter em discos tão maçadores que justificariam que mudasse de nome para Bob Dullan. A voz, que na juventude era medíocre, está reduzida a um grasnido nasalado e metálico, mas isso não o impediu de lançar, em 2014, Shadows in the Night, um disco com standards associados a Frank Sinatra, o que faz as insuficiências vocais de Dylan tornarem-se ainda mais clamorosas.

Ao ouvir o seu aflitivo crocitar, podemos interrogar-nos sobre o que pensaria o Dylan de há 50 anos sobre o Dylan de hoje. Talvez tentasse declará-lo inimputável e fazer apreender todos os exemplares de Shadows in the Night e, já agora, do não menos atroz disco de canções de Natal de 2009, Christmas in the Heart.

[“Full moon and empty arms”, Bob Dylan, 2015]

[“Full moon and empty arms”, Frank Sinatra, 1945]

Mas Frank Sinatra não precisou que Dylan fizesse Shadows in the Night para enxovalhar o seu repertório: ele próprio se encarregou disso nos seus discos e actuações dos anos 80 e 90.

Não é difícil compreender o que impele um artista a permanecer no activo bem depois do que seria recomendável: necessidades financeiras, imaginárias (“preciso de ampliar a mansão”) ou reais (Leonard Cohen até queria reformar-se, mas foi desfalcado pela sua agente), a força do hábito, não saber fazer outra coisa, o thrill do palco, a necessidade de ser o centro das atenções.

Já é mais intrigante a benevolência e unanimidade com que os media costumam acolher cada novo disco ou livro dos grandes nomes consagrados. O escritor e jornalista Pierre Assouline, que foi das raríssimas vozes dissonantes no coro de louvores com que foi recebido A Festa da Insignificância, manifestou no website La République des Livres (10.04.14), a propósito do livro de Kundera, a sua perplexidade perante a recepção aos novos livros dos escritores de renome: “são sistematicamente elogiados por um efeito de embalo mediático que continua a ser um dos mais espantosos mistérios da vida literária. Como se o espírito crítico renunciasse, por princípio, a exercer actividade a tais altitudes. […] O escritor parece ser o único artista a escapar ao exame crítico que lhe faria ver, de forma cordata mas firme e pública, que passava por uma perda de valor, uma baixa de qualidade, uma pequena travessia do deserto. Até os maiores passaram por isso: Welles, Fellini, Chaplin, já sem mencionar dramaturgos e pintores. […] A crer na crítica, [os clássicos modernos da literatura] não conhecem os altos e baixos dos restantes criadores.”

Onde a apreciação de Assouline falha é quando crê que a indulgência crítica perante obras de autores consagrados se restringe à literatura – ela está disseminada um pouco por todo o lado. A partir do momento em que se atinge o estatuto de génio, ganha-se impunidade e devoção incondicional. Não há mal nenhum em ouvir obras menores de artistas maiores ou manter fidelidade a um criador com que nos identificamos particularmente – mas como a quantidade de atenção disponível é limitada, a persistência dos artistas fora de prazo em manterem-se sob os holofotes inibe a emergência de novos valores e distorce a realidade estética de cada época.

A gralhada gerada pelos opus serôdios de Bruce Springsteen ou Paul McCartney impede-nos de dar pelo canto de espécies mais ariscas e discretas, como os Mimicking Birds,

[“Memorabilia”, do disco Eons, 2014]

ou os Bowerbirds,

[“In our talons”, do disco Hymns for a Dark Horse, 2007]

ou de distinguir o zumbido das libélulas

[“Dragonfly”, do disco Bring me the Workhorse, 2006, por My Brightest Diamond]

ou os balidos distantes das cabras montesas.

[“San Bernardino”, do disco Herectic Pride, por The Mountain Goats]

A solução para fomentar a diversidade musical não é matar as gralhas. Basta deixar de as alimentar tão generosamente.