Odeia que lhe chamem “superjuiz”, mas a alcunha não é acidental. A sua assinatura está nos processos em que muitos poderosos foram investigados, interrogados, arguidos ou mesmo detidos, desde o ex-primeiro-ministro José Sócrates ao antigo banqueiro Ricardo Salgado, sem esquecer ex-ministros e autarcas, como Armando Vara, Dias Loureiro ou Isaltino Morais, outro banqueiro como José Oliveira Costa, o antigo presidente da PT, Zeinal Bava, ou o homem que dirigia o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Jarmela Palos. Pelas mãos de Carlos Alexandre passaram (e ainda passam) algumas das mais relevantes e mediáticas investigações em Portugal nos últimos anos: Operação Marquês, Furacão, Labirinto, Monte Branco, Portucale, BPN, Submarinos e Freeport.

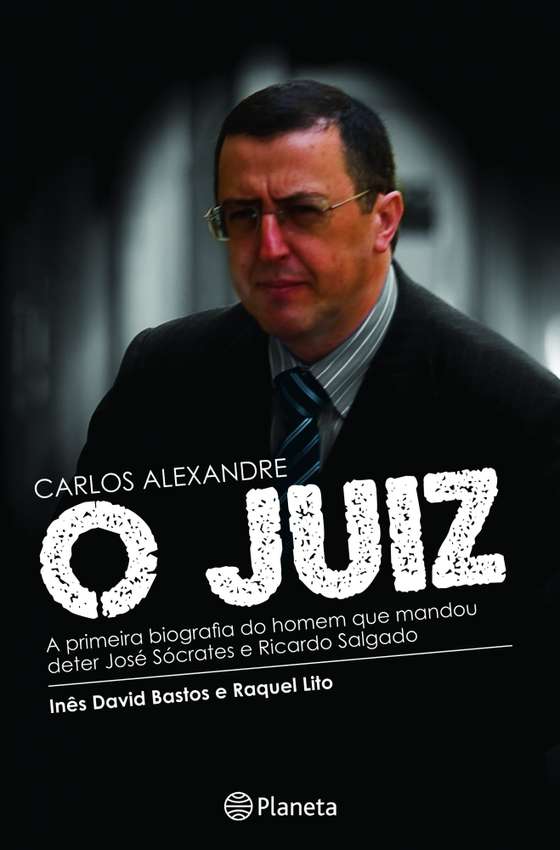

Este é o perfil que todos conhecem, com a reputação de juiz implacável que não teme os poderosos e que, por isso, é também o mais odiado e criticado do país. Mas o que se sabe verdadeiramente da sua vida, segredos, percurso ou rotinas? Foi a esta pergunta que as jornalistas Inês David Bastos e Raquel Lito tentaram responder através de uma larga investigação à vida de Carlos Alexandre, que envolveu consulta de inúmeros documentos, ficheiros e processos e ainda múltiplas conversas com amigos e membros das classes política e jurídica. Desse trabalho resultou “Carlos Alexandre – O Juiz – a primeira biografia do homem que mandou deter José Sócrates e Ricardo Salgado”, editado pela Planeta, e que estará nas bancas a partir da próxima semana.

Para as autoras, este é a história de um homem “assumidamente viciado em trabalho e intolerante à mais leve suspeita de abuso de poder”, alguém que não se vê como um “herói, mas sim “um homem falível, que é imperativo conhecer. Das sessões de acunpuctura aos convívios em Mação, da forretice à bricolage”, são muitas as facetas reveladas neste trabalho de que antecipamos dois capítulos: um em que se descreve o período em que adoeceu e ficou internado uma temporada na Cruz Vermelha, já José Sócrates tinha sido detido; outro em que se desvendam algumas das rotinas do superjuiz, desde os hábitos de pequeno-almoço até à escolta policial com que passou a viver. Episódios para descobrir nas páginas que se seguem.

Capítulo 9

Efeitos na saúde

Caminha dez metros, pára a seguir. Retoma a marcha, mas o cansaço crónico atinge‐o novamente. O juiz que não quebra em momentos de grande tensão e se faz valer da velha máxima: “Nervos de aço, algodão nos ouvidos e sangue de lagarto” (condição que até lhe parece à medida, uma vez que é neto de naturais de Sardoal, conhecidos por lagartos), sente‐se cada vez mais debilitado. Ao final da manhã de 27 de Dezembro de 2014, um mês depois de José Sócrates escrever a primeira carta à comunicação social em protesto por estar preso preventivamente na cadeia de Évora e 8 dias após a defesa entregar o recurso a pedir a sua libertação, Carlos Alexandre contacta o amigo que o acode para os problemas de saúde. João Catarino atende o telemóvel em sobressalto: o juiz a ligar‐lhe num sábado, não estando na vila (Mação), é mau sinal. “Assustei‐me logo e perguntei‐lhe a que horas ele regressava a Lisboa.”

O magistrado encontra‐se no Alandroal, terra de origem da mulher, que lhe serve de refúgio para dar largas a um passatempo de fim‐de-semana: recuperar imóveis. O desporto deste homem ligeiramente curvado – que não faz exercício físico, nem pensa vir a fazer – é transformar o velho em novo ou construir de raiz. Na vila do centro do Alentejo, restaurou várias casas que a mulher recebeu por herança e arrendou algumas.

Endividado com hipotecas, alvo de denúncias anónimas que põem em causa a origem do seu património, é também escrutinado in loco. Vão a restaurantes, questionam com que regularidade frequenta a vila alentejana, pedem para ver as suas casas. O visado toma conhecimento, mas prefere não apresentar queixa por falta de provas. Para todos os efeitos, o Alandroal é o seu segundo porto de abrigo – depois de Mação, obviamente –, onde decide passar a quadra natalícia.

Depois de um Natal em agonia, provocada pelas dores cortantes no pé direito – e que o afectam no período particularmente sensível da Operação Marquês –, o juiz recorre a um endireita autodidacta em Alter do Chão, a 70 quilómetros do Alandroal. O octogenário de olhar sereno é afamado pelos bons resultados dos seus tratamentos. Atende‐o no dia 26, comprimindo‐lhe com os polegares a zona crítica, mas não resolve o problema.

As dores agravam‐se no dia seguinte. Sente um aperto no peito quando respira. Atribui as dificuldades respiratórias a uma eventual pneumonia, enquanto se prepara para regressar à capital, no dia em que telefona a João Catarino. Estará de volta entre as quatro e as cinco da tarde. Será o tempo necessário para o amigo que lhe dá consultas de acupunctura há três anos, numa clínica em Alfragide, accionar o plano de emergência médica.

Para não o alarmar, o especialista em medicina tradicional chinesa improvisa um discurso sereno sem transparecer a gravidade dos sintomas. “Calha mesmo bem, porque a essa hora terei de ir ao hospital [da Cruz Vermelha, onde tinha consultório]. Vais fazer o seguinte: quando chegares a Lisboa vais direitinho para lá. Nem eu te empato nem tu me empatas.”

Em contra‐relógio, desdobra‐se em contactos para ter uma equipa médica de primeira linha a tratar de Carlos Alexandre: o internista, da sua confiança, por sorte está de serviço, o radiologista de prevenção vem da Costa de Caparica, a médica das urgências, serviço onde Carlos Alexandre dá entrada na mesma tarde, faz‐lhe a primeira triagem. Segue‐se uma bateria de exames para confirmar o diagnóstico de que João Catarino suspeita: “Era um trombo. Foi para o pulmão, se subisse para o cérebro poderia ter feito um AVC rapidamente, porventura com sequelas bastante mais graves.”

A TAC não deixa margem para dúvidas: embolia pulmonar. “Foi quando disse ao Carlos que já não saía dali.” Sendo viciado em trabalho, o juiz reage com resistência ao cenário de internamento: não e não, começa por dizer, porque na segunda‐feira tem inúmeras tarefas em mãos. João Catarino muda o tom de conversa e elucida‐o sobre o quadro clínico: “Oh pá, ó Carlos, isto é grave. Não é de lana‐caprina. Portanto, se não quiseres ficar neste hospital, vais para outro, mas vou contigo. Vais ficar internado, não tens hipótese. Terás de ficar uns dias. Se não quiseres ficar aqui vais para onde? Já liguei para o teu filho e para a tua mulher, eles já vêm aí com as coisas e vais ficar. Não é momento para brincar, tens de ser tratado já.”

Com este discurso convence o workaholic, que começa a fazer telefonemas a cancelar a agenda. Em esforço, avisa a juiz presidente da comarca de Lisboa, Amélia Catarino Correia de Almeida, mas não apresenta atestado médico porque está em período de férias judiciais de Natal. Em 30 anos de serviço, orgulha‐se de nunca ter metido baixa.

As duas primeiras noites passa‐as na unidade de cuidados intensivos, devidamente monitorizado. Depois é transferido para o quarto piso da clínica – o mesmo onde, por coincidência, Mário Soares passaria a fase terminal e seria visitado por José Sócrates.

Num quarto com vista para a cafetaria, o utente VIP não cede à tentação de pensar em trabalho, tão‐pouco se atreve a ler os dossiers de processos. A prioridade é curar‐se rapidamente, com o conforto habitual de um internamento privado: cama articulada, televisão, casa de banho privativa e serviço de enfermagem 24 horas por dia.

Para impedir que a situação seja ventilada para os media, a clínica cumpre escrupulosamente o dever de sigilo profissional. As visitas são limitadas a uma lista de cerca de 10 pessoas, entre familiares, amigos e colegas de trabalho. “Nos primeiros dias ele estava em sobressalto permanente, mas depois conseguiu relaxar e percebeu que estava em segurança”, conta João Catarino. Os homens‐sombra, agentes da escolta, permanecem vigilantes e discretos; muitos médicos nem se apercebem da sua presença.

O episódio só é tornado público um ano e oito meses depois, e pelo próprio: “Tive um problema de saúde na passagem de ano de 2014 para 2015, por causa de uma vicissitude de uma torção num pé. Tive uma embolia pulmonar, da qual graças a Deus recuperei. Estive internado. Passei o Ano Novo internado no Hospital da Cruz Vermelha, a cuja equipa agradeço a dedicação e a forma como me trataram exemplarmente, até mantendo algum sigilo, alguma discrição pelo facto de ali estar. Os tempos naquela altura, em Dezembro de 2014, eram ainda mais quentes do que hoje.”

Os tempos a que se refere são especialmente difíceis, porque a Operação Marquês atravessa o primeiro de muitos capítulos tensos. Mas ninguém suspeita do que está a acontecer ao juiz, internado e entregue à introspecção.

Em termos médicos não há um nexo de causalidade directa entre o pico de stress provocado pelo processo Operação Marquês, a ordem de detenção de Sócrates e a embolia pulmonar do juiz. Mas não é de excluir uma causa indirecta, por via do sedentarismo: “Pode ter acontecido num pico acrescido de trabalho, que potenciou a imobilidade e favoreceu a formação do trombo”, considera Filipe Froes, pneumologista. “Estou convicto de que aquela fase terá antecipado o acontecimento. A pressão em que aquele homem vivia era imensa, acho que foi o acelerador”, afirma o amigo do juiz, João Catarino.

Passagem de ano sozinho

Florbela mostra‐se incansável no apoio ao marido. É ela quem o visita com mais regularidade, a par dos dois filhos, mas às 20 horas, impreterivelmente, têm de sair. Normas do hospital. Entretanto, a mulher do juiz informa os amigos chegados da evolução do seu estado de saúde. “Só soube dois dias depois e não fui vê‐lo para não dar nas vistas. Através da esposa ia acompanhando o seu estado de saúde”, conta Vítor Alexandre.

A passagem de ano para 2015 decorre de forma solitária. À meia‐noite, isolado no quarto, o paciente faz a terapêutica‐padrão através de injecções de heparina (um anticoagulante que previne a formação de novos trombos). Faz um check‐up ao passado, presente e futuro. Daqui em diante, fará mais exames de rotina. E reequaciona tudo, tal como fará nos meses seguintes, em especial em 2016, quando um ente querido enfrenta um grave problema de saúde: “Este ano que passou, tive uma vicissitude com um familiar meu que esteve gravemente doente e que me fez repensar o sentido da vida […] esteve aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde no Hospital de Santa Maria. Agradeço imenso, aproveito para prestar este testemunho, à equipa de hematologia do Hospital de Santa Maria porque realmente se esse meu familiar hoje está vivo devo‐o à equipa de hematologia e isso faz‐me repensar a vida.”

Recuando à passagem de ano do milénio, há mais um episódio trágico que o marca e não chega ao domínio público: a morte da mãe, Narcisa, a 31 de Dezembro de 2000. A senhora de saúde e aspecto frágeis, aposentada por invalidez desde os 45 anos, passa o Natal com o filho mais novo no Alandroal. Nos festejos da quadra, sente‐se indisposta e constipada. Carlos Alexandre leva‐a de volta a casa, em Mação, no dia 30, onde a mãe, de 76 anos, fica acompanhada por uma tia mais velha até às 21 horas. Morre horas depois.

São doenças tão silenciosas como os eventuais traumas pela partida de familiares próximos. O pai, o estimado Zé Carteiro, não resiste à doença cardíaca provocada pelo entupimento das artérias coronárias, a 22 de Maio de 1997. Sofrera três AVC 16 anos antes, ainda Carlos Alexandre estudava Direito. Morre no Hospital de Santa Cruz, na mesma cama onde esteve internado o poeta Alexandre O’Neill, em 1986, também devido a problemas cardiovasculares. Mais tarde, Carlos Alexandre assiste à despedida da sogra, aos 92 anos. A idosa vive na sua casa, em Linda‐a‐Velha, faz algum tempo.

Pela sucessão de perdas de doentes silenciosos, e a quem prestou cuidados na fase terminal, encara a morte com apreensão. “Fala do seu estado de saúde e dos pais, que sofreram muito com as doenças”, conta Jorge Aleixo. O amigo de longa data não está com ele durante o período de internamento por causa da embolia mas recorda‐se de ouvir queixas desde três meses antes: “Em Setembro referiu‐se ao facto de não poder assentar o pé na totalidade devido a uma entorse.” Tropeçou num degrau, a caminho de uma reunião de pais da turma do filho mais novo no Colégio Salesianos do Estoril – já era de noite e, com a pressa, deu um passo em falso.

As dores mantêm‐se até às vésperas do Natal. São controláveis, por isso não as menciona na consulta de acupunctura com o amigo João Catarino, que vai fazendo sem periodicidade certa numa clínica em Alfragide. À laia de desabafo, comenta no final do tratamento: “Eh pá, esqueci‐me de dizer que ando com uma dor no pé.” O terapeuta pede-lhe que relembre o assunto no início da próxima sessão, marcada para a semana seguinte. Carlos Alexandre faltará a essa consulta por motivos profissionais.

Só quando “está nas últimas aparece”, queixa‐se o terapeuta: “Quando apanho o Carlos em tratamento, para além de ir para a parte musculo‐esquelética – independentemente de ele se queixar ou não, que não se queixa –, tenho sempre em consideração a parte emocional.” Aplica as agulhas de modo a que tenham uma acção tranquilizante, “o que o ajudará a descomprimir um pouco”, explica.

As plantas são complementares daquilo que João Catarino considera um desequilíbrio energético. As agulhas colocadas em determinados pontos – cabeça, pulso, abdómen e peito – fazem cessar os bloqueios que provocam as patologias. Por outras palavras, são um desbloqueador. “Como acupunctores passamos alguma energia por elas, mas é sempre pouca. Por isso recorremos às plantas.”

O trombo formara‐se nos vasos sanguíneos da perna de Carlos Alexandre; quando chegou ao pulmão provocou uma obstrução parcial. Ou seja, embolia pulmonar. Um percurso silencioso, facilitado pelo sedentarismo. Solução: actividade física, que não faz. Caminhadas? Sé em Mação, onde se desloca sempre a pé e cumprimenta toda a gente. Dieta? Depende da perspectiva, faz uma alimentação racional, mas daí ao regime vai alguma distância – pior ainda quando come enchidos e petiscos da terra natal. Horários? Descarrilam se houver diligências ou interrogatórios longos e desgastantes. O primo Vítor Alexandre justifica: “Quem exerce estas profissões tem forçosamente, de vez em quando, de ter horários desregrados, por exemplo, às refeições. Porque o combate ao crime não tem hora marcada.”

Sete dias depois de dar entrada na Cruz Vermelha, o juiz recebe alta, a 3 de Janeiro. Como é óbvio, vai trabalhar. Mas aumenta os cuidados com a coluna arqueada. Para retardar os efeitos nocivos da cifoescoliose, faz regularmente sessões de fisioterapia, num centro especializado a 5 minutos de carro do “Ticão”. Também está atento aos problemas da vista, cada vez mais cansada, já com lentes graduadas com cerca de 6 dioptrias, e com princípio de cataratas. Nesta área, é seguido por um oftalmologista de Coimbra.

Falta‐lhe combater o sedentarismo quando passa horas a fio sentado a ler processos à secretária, no tribunal ou num dos escritórios montados nas casas de Linda‐a‐Velha, Mação e Alandroal. João Catarino sugere tai chi, chi kung ou yoga se quiser manter o “sangue de lagarto” em mente sã e corpo saudável.

Capítulo 10

Rotina de um “superjuiz”

Dois homens sombra não o perdem de vista. Têm formação nas mais variadas áreas, do tiro à etiqueta, passando por técnicas de condução evasiva e defensiva. Numa situação‐limite estão treinados para o levar para um local seguro. O dress code adapta-se ao estilo do protegido, fiel ao clássico cinzentão: há anos que Carlos Alexandre não larga os fatos azul‐escuros, um tamanho acima, e as camisas brancas de colarinho largo para não se sentir asfixiado. No bolso do casaco guarda um objecto religioso que considera uma protecção: o terço. Nunca usou calças de ganga em serviço – e critica quem o faz. Uma questão de princípio.

Às oito da manhã, os agentes do Corpo de Segurança Pessoal da Polícia de Segurança Pública – que se revezam por duas equipas, no total são quatro entre os 30 e os 50 anos – fazem plantão à entrada da sua moradia em Linda‐a‐Velha, Oeiras, comprada em 2006 com um empréstimo bancário de 300 mil euros. De pequeno‐almoço tomado – invariavelmente uma chávena de café com leite e uma torrada – o juiz aproxima‐se deles com a expressão de sempre: ensimesmada. Faz questão de manter a relação estritamente profissional e de cordialidade. Nada sabe sobre as suas vidas pessoais, nenhum pormenor, desconhece até os seus estados civis. Estão ali para o escoltar. Ponto final.

Apanham‐no numa viatura de serviço pertencente à frota da PJ, que tanto pode ser um Audi como um Volvo. Um dos elementos senta‐se ao volante, o outro vai ao lado, Carlos Alexandre atrás. O destino é a antiga sede da Polícia Judiciária, na Rua Gomes Freire, onde, desde Junho de 2016, funciona no quarto piso o Tribunal Central de Instrução Criminal. Começa a trabalhar às 9 h. À cautela, o juiz nunca leva carro próprio nem trabalha nas instalações fora do horário de expediente (embora leve trabalho para casa).

Ao meio‐dia, reconduzem‐no ao ponto de partida para ele ir comer a casa, porque já lá vai o tempo de almoçar fora nos intervalos do “aquário”. Assim se referia às instalações do rés‐do‐chão envidraçado da Torre A, do Campus da Justiça, devassado por olhares curiosos e alvo de reportagens fotográ cas. Já na época era escoltado, mas gostava dos almoços‐convívio com oficiais superiores das Forças Armadas que, tal como ele, eram bons garfos (a barriga proeminente e o ligeiro excesso de peso, 80 quilos para 1,69 m, atestam o apetite). Esses amigos vêm da época em que acumulou funções na Polícia Judiciária Militar, entre 2000 e 2004 e onde ganhou o vício da instrução.

O menu não fugia muito aos pratos típicos. “Um bacalhau cozido, um peixe grelhado, umas sardinhas, o normal e saudável para qualquer cidadão português que goste de petiscos”, conta o major‐general Carlos Maia Dias. Só uma vez o viu fazer um telefonema à mesa, para avisar que estava ligeiramente atrasado.

Nestes contextos, não transparecia tensão, nem a faceta de zangado com meio mundo e injustiçado por outro meio. Contava anedotas. “Não se mostrava muito preocupado, nem com medo de ser agredido ou de sofrer retaliações. Era capaz de estar uma hora ou duas a dizer larachas. Nem eu nem os nossos amigos nos apercebemos da presença de escolta”, prossegue o major, que nas horas vagas pratica caça e organiza almoços para os colegas de vários ramos militares. Carlos Alexandre esteve num deles em Lisboa, na Primavera de 2016, onde compareceram 20 pessoas. O anfitrião recebeu‐o cinco minutos antes da hora marcada para a almoçarada, pelas 12h55. “Comemos um javali guisado, de 50 quilos, que eu ajudei a caçar numa montaria com 25 cães na zona de Nisa”, conta Maia Dias.

Mas, durante a semana, o juiz deixou de estar com este grupo, e aos fins‐de‐semana passou a estar quase nada – já raramente vai às tertúlias de Maia Dias. Decidiu alterar os hábitos depois de ter sido averiguado por suspeitas de que almoçava com jornalistas para transmitir informações sobre os processos mediáticos.

O cerco apertou‐se na sequência de duas denúncias anónimas sobre alegadas violações do segredo de justiça. Carlos Alexandre desmentiu a fuga de informação, mais tarde fez o célebre “striptease” financeiro onde revelou os rendimentos pessoais, e retomou o assunto em entrevista à SIC. “Mercê de algumas preocupações que eu tenho com o que é que as pessoas nas mesas ao lado estejam a pensar de mim ou a ouvir o que estou a dizer – pessoas que recorrem a fontes humanas ou a fontes que não sejam humanas, pessoas que recorrem ao mexerico.” Passou a comer em casa “espartanamente” o que a mulher lhe prepara, a 15 quilómetros da Gomes Freire.

Às 14 horas, regressa de Linda‐a‐Velha ao trabalho, cabisbaixo. Não há um sorriso. Sente‐se encurralado nas instalações, refém de si próprio. “Porque a sua vida é escrutinada por diferentes pessoas e entidades”, reafirma o primo em segundo grau, Vítor Alexandre. É ele, coordenador superior da Polícia Judiciária, um dos poucos confidentes de Carlos Alexandre, que o acompanha em várias diligências.

Se não houver inquéritos em curso ou buscas, regressa a casa às 18 horas. Janta duas horas depois e a seguir senta‐se à frente do televisor, como fazia na infância. Mas agora não é para ver séries de culto de índios e cowboys. O aparelho tornou‐se o meio imediato para viajar através dos outros, para passear e ver destinos que nunca visitou porque não gosta de andar de avião. Nas raríssimas vezes que sai de Portugal prefere levar o carro, como aconteceu em 1998 quando foi a Veneza na companhia da mulher, do filho mais velho e de um casal amigo.

Homem de rituais espartanos (recorre ao adjectivo para justificar a mania das poupanças), revê‐se num traço comum com o protagonista de um dos seus livros de cabeceira: António de Oliveira Salazar, que amealhou reservas de ouro no Banco de Portugal ao longo da governação de quatro décadas e era visto como pessoa avarenta.

Porque gosta de biografias, o juiz lê várias em simultâneo, muitas editadas pelo Círculo de Leitores, clube de que é sócio há mais de 30 anos. Tanto passa os olhos pelas memórias de Cavaco Silva, como a seguir salta para as páginas de Álvaro Cunhal, ou folheia Winston Churchill, Jorge Sampaio e Mário Soares. Mais recentemente concentra as leituras em António Almeida Santos para a preparação de um debate com o seu congénere espanhol Baltasar Garzón (que em 1998 decretou prisão ao ex‐ditador chileno Augusto Pinochet por genocídio). O “Garzón português”, um dos epítetos que lhe atribuem, divide outra parte do protagonismo com o juiz brasileiro Sérgio Moro, que liderou o julgamento de primeira instância do processo Lava Jato. A troika da magistratura foi convidada para as Conferências do Estoril, este Maio, entre um painel de nomes sonantes de várias áreas.

Não tendo ídolos, nem tempo ou disposição para ir ao cinema – não entra numa sala há mais de dez anos –, Carlos Alexandre vê o que pode através do pequeno ecrã em casa. Filmes oscarizados, de acção, policiais e biográficos estão entre as preferências. É um curioso sobre biografados marcantes e sabe que desperta o mesmo efeito pelos processos quentes que acompanha. Muitos querem conhecê‐lo nas mais diversas circunstâncias (no copo‐d’água do casamento do primo, em Novembro de 2016, um desconhecido insistiu em sentar‐se ao lado dele), outros tantos temem‐no e mais uns quantos detestam‐no.

Gabinete austero com música clássica

Não é, nunca foi, nem será consensual entre os pares. Os apoiantes gabam‐lhe a inteligência e a perspicácia para fazer as perguntas certas, o conhecimento aprofundado do direito processual penal, a capacidade para reter informações, o espírito de missão e o apego às origens. Os opositores não lhe perdoam a impaciência nos interrogatórios quando as respostas não correspondem ao que gostaria de ouvir. Acusam‐no de demagogia, de falta de imparcialidade, de estar alinhado com o Ministério Público, de se vitimizar com os cortes salariais de que foi alvo há quase dez anos (os primeiros no Governo de José Sócrates) e de não dar espaço aos advogados para intervirem (os menos assertivos desta classe intimidam‐se na sua presença e a maior parte investe mais na preparação quando sabe que é ele a intervir). Os moderados reconhecem‐lhe o mérito e a personalidade, ainda que o considerem controlador e com falta de humildade. O seu sarcasmo é inconfundível, dizem.

O seu gabinete é reflexo da desconfiança que se agravou ao longo dos anos, desde que está à frente dos processos mais complexos e mediáticos no “Ticão”. O espaço é despojado, assumidamente impessoal. Não há vestígio que o identifique. Nem plantas, nem um copo para lápis ou retratos de família na secretária. O único rasto que deixa é a música clássica que ouve durante o dia.

Na estante estão alinhados três Códigos, não vá precisar de fazer uma consulta rápida para a preparação dos interrogatórios na sala de debates instrutórios, mesmo ao lado. Os móveis escuros acompanham‐no desde o Campus da Justiça, excepção feita a três cadeirões de couro que vêm da época do Tribunal da Boa Hora, em Novembro de 2004, quando entrou para o TCIC como juiz auxiliar de Fátima Mata‐Mouros.

Já então vestia fato escuro e não permitia confianças, mas tinha mais liberdade de movimentos. Sem escolta, costumava estacionar o carro em Algés (na mesma zona onde entrou para o mercado de trabalho e conheceu a mulher, em 1984, na repartição de finanças) e apanhava o comboio até ao Cais do Sodré. Dali à Rua Nova do Almada, onde ficava o tribunal, era um instante. Debaixo do braço, carregava volumosos processos com post‐it coloridos.

Doze anos depois, além de ter segurança 24 horas por dia, coordena uma equipa fixa em quem deposita confiança plena para que não haja fugas de informação, esclarece um colega que pede anonimato: “É um tribunal único, embora se faça o que se faz em todos os tribunais, faz‐se com uma dimensão diferente. Os processos são menos, mas têm um volume, em média, muito superior aos outros. A partir do momento em que só recebe os crimes de catálogo que estão na posse do DCIAP são sempre processos que têm uma relevância muito grande.”

O núcleo inclui um escrivão, vários escrivães‐adjuntos e assistentes operacionais. São dez ao serviço, leais e discretos. Mas há uma distância evidente entre Carlos Alexandre e Ivo Rosa, o juiz com quem trabalha desde 1 de Setembro de 2015. Cada um tem o seu gabinete e a respectiva sala de debates instrutórios: a que foi atribuída ao “superjuiz” funcionou como antigo gabinete do director nacional da PJ, enquanto a do colega fica do outro lado do corredor. Não se dão e as divergências entre ambos acentuaram‐se durante a mudança de instalações do Palácio da Justiça para a Rua Gomes Freire.

Retoma o trabalho às 21h30, quando se isola no escritório, na cave, para se debruçar sobre os processos e as escutas (recolhidas numa central da PJ, mediante autorização judicial do próprio). Faz questão de ouvir as partes essenciais das intercepções telefónicas, porque a transcrição é dispendiosa e não quer assinar de cruz os despachos. O mobiliário coaduna-se com o lado sorumbático do dono. Senta‐se num cadeirão preto à frente da secretária de estilo clássico, sem ornamentos. No campo de visão só há livros, arrumados num armário de portas envidraçadas. Há pouco tempo, quando regressou à cave depois de um fim‐de‐semana fora de Lisboa, viu algo que o deixou alarmado: as janelas estavam abertas.

Além de memorizar indícios de uma eventual espionagem, decora com grande facilidade o que lê. Sabe muitos números de páginas dos megaprocessos, os nomes dos envolvidos, sem descurar os factos descritos – e mentalmente faz associações.

Na cave também faz os treinos para a corrida de fundo das audiências, através de uma check list de perguntas que aplica na dinâmica de inquirição. Começa com a técnica de polícia bom “para deixar o arguido à vontade”, explica uma fonte, mas é capaz de ficar irritado, e nota‐se pela voz, quando ouve divagações. É então que solta um dos seus conhecidos “ó cidadão” para marcar a distância.

São precisamente 7,4 metros que o separam dos inquiridos, numa mesa comprida que preenche grande parte da sala de debates instrutórios. A distância imposta combina com o mobiliário escuro e pesado, com mais de 30 anos. As paredes são forradas a laminado de carvalho.

O trabalho de casa inclui ainda redigir os acórdãos à mão, numa caligrafia cuidada. “Usa pouco os computadores e é também um orgulhoso iletrado a lidar com a maquinaria doméstica, fogão incluído.” Deita‐se pela uma da manhã. Sábados, domingos e feriados são de audição solitária, colado pelos auscultadores às escutas. Refugia‐se na moradia branca de Linda‐a‐Velha, ou nos escritórios montados nas casas do Alandroal e de Mação. Na terra natal trabalha enquanto observa os pinheiros. Os seguranças estão de prevenção aos fins‐de‐semana e, pontualmente, acompanham‐no às diligências quando estas se prolongam aos sábados, ou aos interrogatórios fora do horário de expediente, como os da Operação Marquês em Novembro de 2014.

Nos momentos de lazer dispensa a escolta, quer nas visitas‐relâmpago a Mação, quer nos dias de jogo do Sporting (daí a alcunha Lagarto, herdada do avô materno). Prefere ver a bola em casa, não tem feitio para multidões e sofre de alguma claustrofobia. Em rigor só visitou duas vezes o estádio de Alvalade: foi uma vez ao antigo, outra ao actual.

As animosidades face ao juiz começam quando ele é ainda auxiliar no Tribunal de Felgueiras, em 1988. Na altura, um processo de falências fraudulentas de fábricas da zona vale‐lhe os primeiros anticorpos. Depois, com pouco mais de 30 anos passa a ser notícia devido à mão pesada nos processos mais duros, em Vila Franca. Nessa mesma comarca passa por uma experiência‐limite, uma espécie de sequestro, contou o próprio à SIC, “por uma comunidade que não entendia bem uma decisão que tinha sido tomada num caso de tráfico de droga”. A família da arguida cerca o tribunal e o juiz tem de pedir reforços policiais; só sai das instalações depois da chegada da unidade de intervenção.

Nesse início dos anos de 1990, para agradar ao pai, caçador nas horas vagas, quer testar a aptidão num curso de caça em Lisboa. A parte teórica, avaliada num teste de resposta múltipla, corre bem. No exame prático, feito em modo de simulador, é duplamente certeiro. Surpreendido com a rapidez de reflexos, o instrutor comenta: “Só pode matar uma lebre por cada jornada de caça. Tem de voltar outra vez se não mata tudo o que lhe aparecer à frente.” A licença morre na praia. Desiste.

Nível dois na escala de risco

Carlos Alexandre tem escolta policial desde Março de 2005, pouco depois de entrar no TCIC, e pouco antes de fazer a busca a casa de Isaltino Morais. Quando abandona o Tribunal Central deixa de ter protecção, mas esta é reinstituída em 2006, quando regressa ao “Ticão” já como juiz titular e ainda antes do assalto à sua moradia, que viria a confirmar a necessidade de segurança reforçada. Em 2008, contudo, já com delicados processos em mãos, como o Portucale, e prestes a receber o Freeport, a PSP equaciona retirar‐lhe a escolta, o que lança um aceso debate na sociedade portuguesa. Muitos foram os que vieram em sua defesa, considerando a ideia inaceitável. Um deles foi Rui Rangel, o juiz com quem, muitos anos depois, Carlos Alexandre viria a ter uma relação conflituosa. Com o aumento da complexidade dos casos que lhe chegam às mãos, e apesar de, ao longo dos anos, ter recebido várias ameaças, o juiz de instrução nunca viu revisto o seu nível de risco: manteve‐se sempre com nível moderado (nível dois, numa escala de quatro, em que o quarto é o menos perigoso) e dois agentes. Muitas vezes, contam os amigos, chegou a desconfiar das pessoas designadas para o proteger. Na sua presença, mantém‐se sempre poucas falas. Em 2015, já depois da prisão de José Sócrates chegou a ponderar‐se aumentar o seu nível de risco, mas tal nunca passou do papel.

Numa fase inicial, a avaliação da necessidade de segurança pessoal é feita pelo SIS, tendo em consideração as ameaças dirigidas ao próprio ou à família, os processos em que está envolvido, as participações feitas e as rotinas.

Uma vez dada a classificação, o SIS determina se há ou não perigo iminente. Se sim, e caso a “entidade” (como é tratado o protegido no léxico do meio) aceite a protecção, o assunto passa para a competência da PSP e, por conseguinte, dos agentes da Unidade Especial de Polícia do Corpo de Segurança Pessoal (CSP). Daqui em diante, são eles que, no terreno, podem ter uma percepção mais clara dos riscos que o juiz corre. Todos os dias redigem relatórios que entregam às chefias dos comandos para controlo interno. Neles, indicam dados operacionais como o mapa de quilómetros, gastos com combustíveis e portagens e eventuais ocorrências. Tudo é escrutinado, onde ele foi e com quem esteve, de acordo com o código de procedimentos do CSP.

Não é só Carlos Alexandre que tem de alterar os hábitos; os mais próximos também estão debaixo de fogo. A mulher escapou a um atropelamento em Novembro de 2002, mas ficou com sequelas: uma cicatriz de 25 centímetros na perna esquerda. As causas do acidente, em Carnaxide, próximo do apartamento onde viviam na altura, ainda hoje o intrigam: “terá sido um aviso?”, pondera.

Florbela atravessava a passadeira de uma dupla faixa de rodagem e estava a meio metro de distância do passeio. De súbito, um carro atravessou‐se no caminho. O condutor estaria com pressa para ir almoçar a casa e ter‐se‐á distraído, alegou. A vítima foi projectada vários metros, ficou estendida no asfalto, mas ainda teve discernimento para agarrar no telemóvel e pedir socorro ao marido, que a aguardava em casa para a refeição. Só lhe disse: “Vem aqui, estou imobilizada.”

Carlos Alexandre apressou‐se. Quando chegou ao local viu hematomas na cabeça da mulher e fracturas na perna. Dali, foram para as Urgências do Hospital São Francisco Xavier. Os tempos seguintes à assistência hospitalar seriam igualmente penosos. Durante quatro meses Florbela viu‐se obrigada a andar de cadeira de rodas, ficou um ano e meio de baixa no trabalho – a mesma repartição de finanças em Algés, onde ainda hoje se mantém como chefe de finanças‐adjunta – e fez um ano de tratamentos de fisioterapia. O desfecho do caso deu‐se com a indemnização por ofensas corporais de 75 mil euros, paga pela companhia de seguros do condutor.

Em Março de 2015, foi a vez de o cão Bart (oferta do procurador João de Melo) ser vítima de raticida. Alguém terá atirado uma mistura de veneno com comida para o quintal de casa. O animal passou várias semanas internado, à medida que a substância ia queimando os órgãos internos. O veterinário nada pôde fazer para travar a agonia. Bart morreu à frente do dono. A autoria do crime ficou por descobrir. O juiz enterrou o animal em Mação.

Depois da tragédia do cão, houve pormenores macabros dignos de um filme de Alfred Hitchcock. Caso do embrulho de publicidade atirado para o mesmo quintal. O invólucro revestia um pombo morto.

Não há volta a dar: as cautelas devem ser redobradas e a família tenta moldar‐se às apertadas rotinas, ainda que não seja abrangida pela escolta. “Seguramente que foram enquadrados na situação e passaram a adoptar no seu dia‐a‐dia uma conduta de segurança para a qual, possivelmente, não estariam despertos antes”, considera José António Meneses, director de segurança e especialista na área. Confirma‐se: nunca circulam sozinhos em centros comerciais, andam sempre aos pares, sobretudo desde que perceberam ser observados de perto: um dia Florbela comprou duas camisas a preço de saldo, para oferecer ao marido, e pouco tempo depois o juiz recebeu uma ameaça velada por telefone: “Já nem sequer vais às lojas escolher o padrão das camisas.”

Atento à sua contenção de despesas no vestuário, o amigo Fernando Courela prometeu‐lhe um fato à medida e apresentou‐lhe um alfaiate. O juiz mostrou‐se receptivo à ideia. Com o habitual tom sarcástico, comentou que muita gente lhe queria fazer “o fato à medida”, mas não conseguia.

No que toca a sapatos, faz questão de ir pessoalmente a uma sapataria de Algés, que frequenta desde que trabalhou na repartição da zona, ou seja, há 33 anos. Simpatiza com o dono do estabelecimento e com os preços: quando começa a época das reduções, compra dois pares pelo valor de um.

A sua protecção custará ao Estado cerca de 6500 euros por mês, de acordo com o perito e director de segurança José António Meneses. Há todo um trabalho de bastidores, que envolve planeamento e reconhecimento de locais e trajectos – técnicas que começaram a ser aplicadas e desenvolvidas quando os primeiros o ciais da antiga divisão de segurança da PSP adquiriram formação junto da polícia inglesa Scotland Yard, em finais da década de 1970.

Se Carlos Alexandre vestisse calças de ganga e T‐shirt, à semelhança de Rui Teixeira, que foi seu estagiário no Tribunal de Oeiras no final dos anos de 1990, os agentes teriam de se adaptar: o colega, que ficou conhecido por causa do processo Casa Pia, começou a ter escolta em Maio de 2003 e o dress code dos guarda‐costas ficou alinhado com o dele.

Numa situação de ameaça, o comandante da escolta deve chegar‐se à frente e tentar retirar o protegido rapidamente – nunca houve necessidade com Carlos Alexandre.

Mas há cautelas de que não abdica, sobretudo ao telemóvel. Na fase de investigação ao caso Freeport, em 2009, extremou medidas, deixando uma mensagem no voicemail: informava que tinha desligado o aparelho porque suspeitava ser alvo de escutas. Deixou de o usar durante cinco meses.

Hoje em dia está tentado a fazer o mesmo. Só fala do telemóvel pessoal, porque deixou de ter o de serviço do Ministério da Justiça voluntariamente, há seis anos. Birra, retaliação, activismo? Possivelmente as três. Devolveu‐o em Fevereiro de 2011, durante o Governo de José Sócrates, por ter esgotado o plafond de 15 euros mensais, que considerava irrisório, numa das intermináveis diligências. De resto, quando está em modo de buscas em qualquer ponto do país, nunca apresenta pedido de pagamento de ajudas de custo. Nestas circunstâncias, limita‐se a levar uma sanduíche, fruta e sumos de pacote para matar a fome. Além de evitar refeições fora, quando está em serviço, não aceita que lhe ofereçam o que quer que seja, nem um café.

As suspeitas de que é alvo de escutas ilegais avolumam‐se, porque o dispositivo vai abaixo e passa para o voicemail sem razão aparente com rede e carga máxima, e ouve o restolho dos papéis e das ondas do mar. “Há pessoas que têm possibilidade de ir para a praia nesta época do ano e por vezes descuidam‐se com os aparelhos que têm à sua disposição. […] Sinto‐me escutado no meu dia‐a‐dia sob várias formas. Não posso falar delas porque não estou em condições de as comprovar.” Na mesma altura, referiu não estar a atribuir tal actividade às Secretas. Contudo, a imprensa recordou que o Ministério Público estava “a investigar se os serviços de informações recorrem a estes métodos, que lhes estão vedados por lei”, na sequência do caso das Secretas.

Hoje em dia, as intercepções ilícitas fazem‐se de formas mais subtis, através de sistemas complexos a circularem numa zona cinzenta. “Há material israelita que se calhar até está à venda na internet e permite fazer a escuta. Não sei se um hacker consegue, é preciso equipamento específico. Qualquer entidade com dinheiro consegue aceder… é completamente ilegal”, denuncia Edgar Lopes, juiz e coordenador do Centro de Estudos Judiciários. O desembargador lamenta que não haja nenhum órgão de fiscalização de escutas ilegais que controle o circuito.

O desconfiómetro também dispara em Vítor Alexandre, que corrobora a suspeita do primo: “Temos a forte convicção, para não dizer certeza, de que várias vezes fomos objecto de vigilância electrónica, por telefone e instrumentos de captação GPS.”

As conversas são breves, os contactos em menor número. Os amigos evitam telefonar‐lhe. Fernando Courela quando quer falar com ele vai por interposta pessoa: o primo. Mas as conversas por telefone são de tal forma encriptadas que às vezes nem ele consegue captar a mensagem à primeira.

Nas manobras de contravigilância, os Alexandres combinam em determinado sítio mas encontram‐se noutro, mediante palavras codificadas. Mas os constantes cuidados não impediram que, há anos, houvesse um assalto – o célebre, à casa onde vive –, que encheu páginas de jornais, que o próprio descreveu na entrevista à SIC e que acabou arquivado.

Assalto detectado pelo jardineiro

Sexta‐feira, dia 17 de um Agosto seco de 2007. Às 8h50, a divisão policial de Oeiras recebe um telefonema a denunciar um assalto a uma moradia de uma rua pacata em Linda‐a‐Velha. Fala um jardineiro aflito que trabalha para Carlos Alexandre. O patrão está de férias no Algarve e o funcionário, como de costume, vai regar o jardim e cortar as ervas daninhas.

Naquela manhã, algo foge à normalidade. A porta das traseiras foi arrombada e a fechadura extraída. Alguém terá saltado o muro e entrado em casa, entre os dias 13 (a última vez que o funcionário lá foi) e 17.

A medo, entra no hall e vê um computador no chão. A sala está remexida, com um guarda‐jóias à vista. São 120 metros quadrados de caos na moradia de um piso, que sempre esteve arrumada. Há objectos e documentos espalhados pelo chão, gavetas abertas, roupas fora do sítio, dezenas de post‐it amarelos atirados um a um por todo o lado. O episódio faz lembrar um que se passou em Espanha com o juiz com quem tanta vez comparam Carlos Alexandre. Na casa de Baltasar Garzón, assaltada durante o processo da ETA, deixaram uma folha de plátano em cima da cama.

O juiz de instrução interrompe o descanso, na casa do Carvoeiro, e dirige‐se na mesma tarde para a residência. Chega perto das 18 horas e vê o computador de trabalho aberto. “Estiveram a ver o que tinha e deixaram‐no à porta de casa, aberto, do lado de dentro.” Uma equipa de especialistas‐adjuntos da PJ faz a recolha de impressões digitais – que não são compatíveis com outras além dos residentes – e tira fotos. Entretanto, o magistrado detecta um pormenor no quarto do lho mais velho, André. A arma antiga do sogro, uma Smith & Wesson, está pousada junto a uma fotocópia do bilhete de identidade do filho.

Na manhã de 21 de Agosto, na semana seguinte à recolha de provas, Carlos Alexandre desloca‐se à esquadra de Miraflores para entregar o inventário de objectos roubados. São cerca de 20, com valores variados, entre eles uma consola de jogos (60 euros), uma máquina de filmar Canon (600 euros), uma Bíblia com capa de prata (100 euros), uma corrente de relógio de bolso de ouro (800 euros), uma caneta personalizada com o seu nome (20 euros), dois cordões de ouro (3.000 euros). O prejuízo ronda os 6.500 euros.

O processo de furto contra desconhecidos é arquivado por falta de testemunhas que possam confirmar a queixa. Mas o juiz não esquece. Fica de sobreaviso e, além da escolta que já tinha desde Março de 2005, está atento aos sinais de perigo mais evidentes em mensagens que lhe chegam por interpostas pessoas, como “se não souberes colar os cromos na caderneta não terás direito a brinde”, ou “deves meter‐te com gajos do teu tamanho porque precisas do teu ordenado para comer”.

No início de 2016, o juiz recebe mais um recuerdo (como o próprio se refere aos sinais perturbadores que lhe vão deixando). Desta vez, chega-lhe por correio um documento secreto, fotocopiado. São 222 páginas sobre os procedimentos dos serviços de informações. O destinatário lê e relê o manual, não só porque gosta de decifrar enigmas mas também porque está convicto de que aquele documento foi uma peça‐chave no julgamento de Jorge Silva Carvalho. O antigo director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa acabaria condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa, a 18 de Novembro de 2016, pela violação do segredo de Estado, acesso ilegítimo agravado, abuso de poder e devassa da vida privada.