Quando Américo Amorim deu esta entrevista à socióloga Maria Filomena Mónica, em 1989, ainda faltavam quase duas décadas para se tornar no homem mais rico de Portugal (o que se concretizou em 2008, segundo o ranking anual da revista Exame). Já era o rei da cortiça, mas ainda não tinha feito os grandes negócios da Galp, da Telecel ou da banca (BNC, BPN, BIC e Banco Popular). Os dez anos de Cavaco Silva como primeiro-ministro ainda nem iam a meio, estavam a começar as reprivatizações dos grupos nacionalizados após a revolução, e a abertura ao capital estrangeiro ainda era vista como novidade.

A entrevista tem obviamente perguntas datadas, mas é um documento histórico que mostra a forma de estar de Américo Amorim quando tinha 55 anos. Além das respostas do empresário, vale também (e muito) pela introdução de Maria Filomena Mónica, onde relata o ambiente extraordinário que rodeou o encontro na fábrica de Mozelos.

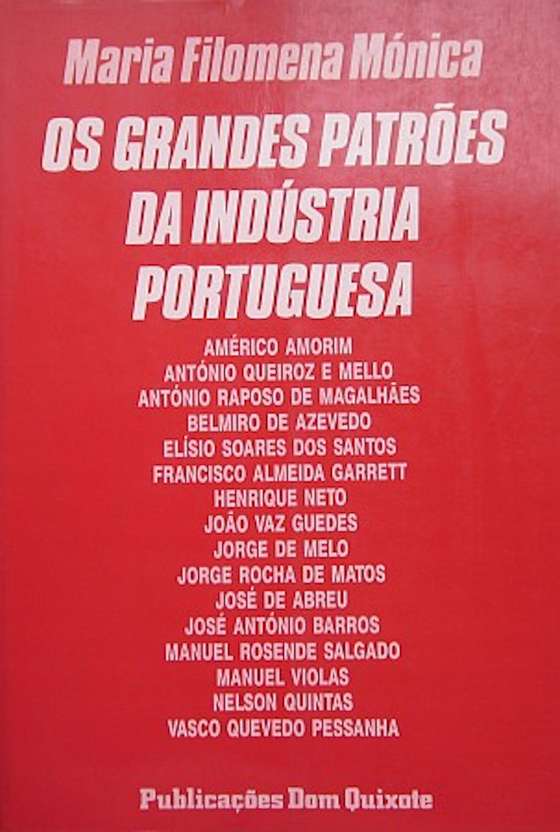

Para o livro “Os grandes patrões da indústria portuguesa”, que nasceu de um projecto de investigação do Instituto de Ciências Sociais, a autora identificou os homens que lideravam as maiores empresas privadas portuguesas – numa altura em que, das 25 maiores, 19 eram controladas pelo Estado ou por capital estrangeiro. O livro seria editado pelas Publicações Dom Quixote, em 1990, mas está esgotado, encontrando-se apenas disponível nas bibliotecas ou em alfarrabistas.

Dezasseis empresários como Belmiro de Azevedo, Elísio Soares dos Santos, Jorge de Mello ou Manuel Violas responderam a questões sobre as origens sociais, as atitudes políticas, as relações laborais ou a hierarquia social. Mas Maria Filomena Mónica não encontrou ninguém que se assemelhasse a Américo Amorim.

Os grandes patrões da indústria portuguesa, de Maria Filomena Mónica, Publicações Dom Quixote

AMÉRICO AMORIM

A Europa ficou a conhecer Américo Amorim, através de uma enorme fotografia, recentemente publicada pelo Figaro Magazine. De fato escuro, gravata às riscas e meias brancas, o empresário surge, sentado em cima de uns fardos de cortiça, sob a legenda «O rei das rolhas». Até aqui, nada de surpreendente. Uma observação mais atenta, todavia, revela algo de estranho. Entre os dez dedos das mãos, totalmente abertas, Amorim exibe sorridentemente oito enormes rolhas. Tão exuberante pose só era possível por parte de uma personagem com uma enorme confiança em si própria: eis o que não falta a Américo Amorim. Não encontrei ninguém que se lhe assemelhasse.

À primeira vista, o que mais impressiona é a discrepância entre, por um lado, a sua fortuna e, por outro, a sua maneira de falar. Não é tanto a fortíssima pronúncia nortenha, quanto o seu raciocínio recheado de clichés que surpreende. A entrevista de Américo Amorim foi indiscutivelmente a mais difícil de pôr em português; apesar do editing, o leitor ainda poderá observar vestígios do seu peculiar discurso. Confesso que o primeiro impacto foi negativo. Contudo, não foi preciso muito tempo para que as suas facetas simpáticas fizessem explodir o verniz. A começar, a sua visível energia. Como se poderá antipatizar com alguém que nos diz: «Se me fosse possível, fazia todos os dias uma fábrica!» Depois, e mais forte, o seu amor pelas viagens, a sua apetência pelas joint ventures, o seu ódio ao atraso português. De entre os empresários que entrevistei, foi quem mais lamentou a pobreza nacional; é, também, quem usufrui, com mais gozo, as delícias do novo regime democrático. O ambiente que rodeou a entrevista revelou as suas idiossincrasias.

Após quilómetros de degradação urbana, cemitérios de automóveis e fábricas de jeans, entrei numa estrada secundária, rodeada de árvores, que me levaria à sede do grupo, em Mozelos. A fachada da empresa é relativamente sóbria, se comparada com a decoração do gabinete, totalmente forrado, tecto, paredes e chão, com placas de cortiça. A profusão de objectos — bandeirinhas, fotografias, plantas, quadros a óleo — mostra o seu gosto exuberante. Cá fora, no parque de estacionamento, respirando dinheiro, podiam ver-se BMW’s, Audis e Rovers. A entrevista foi animada, não só porque Amorim é muito falador, como por, desta vez, eu não estar preocupada com os infernais gravadores: ele próprio estava a reproduzir a nossa conversa, num aparelho invulgar, de onde saíam tiras e tiras de papel. Como me comunicou, nunca escreve, um exercício que presumivelmente considera arcaico. Quando tem alguma coisa a dizer ao mundo, grava.

Antes de nos separarmos, quis dar-me um presente. Olhando à volta, acabou por escolher dois livros, ambos inesperados: a Perestroika de Gorbatchev e um livro de poemas de um antigo ministro de Salazar, Veiga de Macedo, seu conterrâneo. Simpaticamente, mandou o motorista conduzir-me, de regresso ao Porto, num dos seus três BMW’s, ao som de um concerto de Mozart. Foi a viagem mais alegre da minha estadia nortenha. A fortuna dos Amorins foi construída com base num dos poucos recursos naturais que o país possui: o sobreiro. Desde sempre que os portugueses sonharam enriquecer transformando esta dádiva do Céu. Mas não foi fácil. Como de costume, faltava-lhes capital, tecnologia e sobretudo mercados. As primeiras fábricas de transformação da cortiça foram montadas por ingleses, ligados ao comércio: assim sucedeu, por exemplo, com a fábrica de Portalegre, que pertenceu aos Reynolds e depois aos Robinsons. Durante vários anos, esta enorme unidade dominou o sector, tendo como rival uma outra, em Silves, e várias perto de Cacilhas. Seria aqui que, no final do século, a indústria mais se desenvolveria. Em Évora, a poderosa casa exportadora, Sória e Vilardebó, estava mais interessada em exportar a matéria-prima do que em estimular veleidades industriais.

JOSÉ COELHO/LUSA

Todavia, mesmo o sector corticeiro teve dificuldades em crescer. Perante a insistência dos países estrangeiros em fabricarem as suas próprias rolhas, a incipiente industrialização estagnou. Em 1900, das 45 000 toneladas de cortiça exportada, apenas 3000 saíram sob forma trabalhada. Por várias vezes, os industriais corticeiros pediram ao Estado para intervir junto dos governos estrangeiros, no sentido de estes baixarem os direitos pautais sobre a rolha portuguesa ou, em alternativa, proibir a exportação de cortiça em bruto. Mas, lá fora, os governos portugueses tinham um poder negocial fraco; e, internamente, eram forçados a satisfazer o lobby dos lavradores alentejanos, que preferia exportar a cortiça em bruto. Durante décadas, a vida dos empresários corticeiros foi singularmente amargurada. O avô de Américo Amorim deve ter assistido a muitas destas vicissitudes, embora as ambições de um proprietário de uma oficina nos arredores do Porto, como era o seu caso, fossem reduzidas. Mesmo assim, teve dissabores. As rolhas que fabricava estavam altamente dependentes das vicissitudes da exportação do vinho do Porto, em crise no final do século XIX.

Só na primeira década deste século, a fabriqueta se desenvolveu, antes de sofrer novo revés, com a crise internacional de 1929. Como a seguir nos contará Américo Amorim, foi a terceira geração, a sua, que, no contexto do boom do pós-guerra, transformou a empresa. No final dos anos 1950, depois de algumas viagens, Amorim decidiu enveredar pela produção de granulados e aglomerados, uma vez que o fabrico de rolhas gerava desperdícios aproveitáveis. Não tardaria a perceber que não iria longe, baseando-se apenas no mercado nacional: passou a ambicionar um mercado, de «Lisboa aos Urais». Durante os anos 1960, as suas exportações aumentaram. Contudo, o Grande Salto em Frente só viria com o 25 de Abril. Entre 1976 e 1980, Amorim foi um dos poucos empresários a investir, a sério, em Portugal. Em parte, considerava que a revolução era «transitória»; em parte, não tinha hipóteses de sobrevivência, se deixasse o país. Passados alguns sustos, viu que o caminho para o ano 2000, de que tanto gosta de falar, estava povoado de delícias.

Ninguém poderá dizer que o futuro o desiludiu. Não vale a pena sequer enumerar as muitas empresas que possui, tão frequentemente são elas referidas em publicações variadas. Em 1988, o grupo, que emprega cerca de 5000 trabalhadores, facturou 25 milhões de contos. Do total de cortiça exportada, 40% sai das suas fábricas, percentagem que sobe significativamente no caso dos granulados. Em 1987, na altura do boom bolsista, a Corticeira Amorim ainda era uma sociedade por quotas, não tendo, por conseguinte, podido aproveitar as condições financeiras favoráveis. Apesar de a sua entrada nos mercados de capitais ter sido tardia, Amorim recuperou o tempo perdido. A estratégia de diversificação, iniciada no princípio desta década, tem-se acelarado muito, nos últimos anos. Em 1986, investia no BCP, onde ainda detém 30% do capital; depois, num banco na África do Sul, o Bank of Lisbon. Na têxtil, possui, entre outras, a Veldec e a Velpor; no turismo, tem planeado, em conjunto com um grupo francês, a construção de uma rede de 25 hotéis e recentemente adquiriu, com Benedetti, uma parcela significativa da Lusotur, o enorme empreendimento algarvio fundado por Cupertino de Miranda; possui enormes herdades no Alentejo; investiu no imobiliário, tendo comprado um quarteirão inteiro, em Lisboa; em 1988, adquiriu 25% da Mabor; ainda com Benedetti, comprou 40% da velha Companhia de Vinhos do Porto, fundada pelo Marquês de Pombal em 1756; tem planos de investimento nas ex-colónias portuguesas, no sector da borracha, celuloses e química (a antiga empresa química de António Champalimaud está agora nas suas mãos); está interessado em investir nos minerais; pretende participar nas privatizações, incluindo A Tabaqueira; e consta que, com Benedetti, estaria a negociar, com a família Raposo de Magalhães, a compra da Crisal.

Sabe Deus o que o futuro nos reserva de um homem que tem a ousadia de afirmar: «Sou uma espécie de tractor», frase que repetiu a um jornalista do Diário de Notícias, depois de ma ter dito, alguns meses antes. A sua coroa de glória foi a sociedade que fez, em 1988, com Benedetti e um grupo espanhol (onde pontificam «los Albertos», os dois primos que têm enchido de escândalos as revistas espanholas). A criação da Cofipsa foi anunciada, com estrondo, por toda a imprensa portuguesa, quando o italiano veio a Portugal. Mal tinha posto os pés em terra, este não tardou a espantar os nativos, com frases bombásticas. Amorim parece, de facto, ter encontrado uma alma gémea. Como a seguir nos explicará, Américo Amorim é extremamente favorável ao investimento externo. Na sua opinião, os portugueses precisam de alguém que os estimule a correr; para esse efeito, nada melhor do que uma boa dose de estrangeiros na pista. Para além deste efeito de emulação, é ainda verdade, dir-nos-á, que «a Europa está um polvo de interesses», uma situação que visivelmente lhe agrada.

Américo Amorim nasceu, em 1934, ali mesmo ao lado, em Mozelos. Tem apenas o curso comercial, o que talvez explique o seu declarado interesse peia «cultura» e a importância que atribui ao analfabetismo como causa do atraso português. Entrou para a empresa no principio da década de 1950, quando o pai morreu, tendo subido rapidamente na estrutura empresarial. Apesar de ser o terceiro entre os rapazes, acabou presidente. Pressente-se que nem tudo terá corrido bem entre os herdeiros; só dois dos seus irmãos continuaram com ele. «Não sei o que tenho dentro de mim», disse, «mas às vezes sou embalado por uma mola que me empurra para os investimentos e, como os meus irmãos não me quiseram acompanhar, investi muitas vezes sozinho.» Por outro lado, Amorim, que só tem filhas, não esconde o seu desagrado pela gestão familiar, chegando ao ponto de criticar abertamente as heranças: «A herança é um direito adquirido que não tem razão de ser.» As empresas devem ser geridas, na sua opinião, por quem tem competência, não por quem tem pais.

O dinheiro que foi acumulando ao longo destes anos não tem sido todo gasto em investimentos. Vive na Granja, numa enorme casa, com piscina, ténis e jardim, comprada por um preço ridiculamente baixo, quando algumas das grandes famílias do norte, que habitualmente frequentavam esta praia chic, «fugiram». Em breve, vai mudar de residência: acabou de comprar uma das casas mais antigas e bonitas do norte, o convento de Grijó. A acreditar em informações vindas a lume na imprensa, teria ainda comprado, no Porto, a casa que pertencera a Miguel Quina, além de uma espectacular herdade, a Jorge de Mello, no Alentejo. Politicamente, tem-se declarado um «homem de consensos», isto é, «nem de esquerda, nem de direita».

Independentemente das suas confissões, é evidente que Américo Amorim tem muito pouco em comum com a velha direita, patriarcal, austera e católica. Amorim é um bom exemplo do novo empresário do 25 de Abril, capaz de passar a noite numa boite com autarcas comunistas — e de se divertir —, de almoçar ao lado do Presidente da República e de, no dia seguinte, ir de smoking, a um baile de debutantes, no Porto. As grandes convicções, políticas ou religiosas, não são o seu forte. Não gostava do Estado Novo, mas nada fez para o derrubar. É católico, mas só ocasionalmente vai à missa. Tem uma vaga noção de que a melhor sociedade do universo é a americana que, segundo a sua definição, seria «socialista». Seja como for, é um dos grandes vencedores do 25 de Abril. Aconteça o que acontecer, o norte do pais já não se reduz à elite do Clube Portuense.

É capaz de me contar a história da sua empresa?

Esta empresa foi fundada, pelo meu avô, em 1870. Começou por ser uma pequena oficina, em Vila Nova de Gaia, usando apenas os processos artesanais comuns na época. O meu avô iniciou a actividade com um capital de 2 contos e com 2 empregados. As instalações eram uma choupana feita de canas de milho, do tipo das casas minhotas, que ali vê pintada naquele quadro a óleo, na parede. Começou por fazer rolhas para o vinho do Porto. À volta de 1900, fez-se a primeira fábrica. Como não havia dinheiro, tudo se fez lentamente. Fez-se primeiro o hangar, depois puseram-se as portas, depois as janelas e finalmente os vidros. Posteriormente, a empresa veio para Santa Maria das Lamas, no concelho de Feira, onde neste momento ainda estamos sediados. Seguiu-se a gestão do meu pai e dos meus tios, mortos, quase todos, entre 1951 e 1965. Entre 1953 e 1960, eu e os meus irmãos começámos a entrar para a administração. Até 1962, só fazíamos rolhas.

Quando localiza os saltos no crescimento da empresa?

A primeira fase, que durou até 1942, foi a fase das rolhas. Em 1944, após um incêndio que destruiu toda a fábrica, reformulámos a produção. Até finais de 1962, continuámos, contudo, sobretudo na indústria de rolhas para vinho. Depois, eu e os meus irmãos, que não nos conformávamos com a tradição familiar de só fazer rolhas, decidimos mudar a empresa. Eu tinha 18 anos quando os meus pais faleceram. Fui então obrigado a parar os estudos e a vir para aqui. Nesse período, aí em 1957/1958, as economias europeias estavam em plena expansão. Decidi, desde logo, viajar. Meti-me então num comboio — o avião era ainda muito caro — e fui viajar por essa Europa toda. Comecei a perceber que não devia ficar só na rolha. Devia era lançar-me nos aglomerados de cortiça. Simplesmente, para o lançamento deste sector dos aglomerados, existia o problema do condicionamento industrial. Isto foi uma obstrução brutal, que nos impossibilitou uma maior dinâmica.

Foi desde sempre favorável à integração europeia?

Sempre fui favorável a grandes espaços económicos. Eu queria fazer cortiça através de um processo vertical integrado. Queria ter várias fábricas, vários produtos e optimizar a casca, o sobreiro, tudo o que fosse possível. No final dos anos 1950, quando nasceu o primeiro germen do Mercado Comum, tivemos enormes dificuldades para nos transformarmos. Em 1962, a Corticeira Amorim defrontou-se com muitas resistências, quando quis montar uma nova unidade industrial. Não conseguíamos obter o necessário alvará. Assim, acabámos por montar a fábrica contra as leis da época.

O que é que lhe faltava, era o alvará para uma fábrica de aglomerados?

Sim, só tínhamos um alvará para produzir rolhas; mas eu queria fazer aglomerados com os desperdícios das rolhas.

Quem eram os seus principais rivais?

Nos anos 1950/53, havia um grupo de «aglomeradores», o grupo ISOLA, que tinha como associados a Mundet, a Robinson, a Socortex (que era do Francisco Baptista Russo), a Sofac e a Infal. De 1960 a 1973, acabei por fazer o que desejava, mas contrariando um pouco a lei. Só ao fim de muito tempo é que me foi concedido o alvará. Sabe, quando eu tenho uma ideia, é difícil fazerem-me parar. Considero-me uma espécie de tractor. Assim, depois de 2 anos de idas e vindas aos ministérios, depois de muitas lutas e chatices, acabaram por não me importunar mais. A fábrica de aglomerados seguiu o seu caminho normal. Acho que aquela legislação representava um condicionamento de circunstância e não o resultado de uma responsabilidade social: são coisas diferentes. As leis podem existir, mas quando não têm um sentido real de transparência social, são sempre destruídas pela capacidade da nossa dinâmica.

Resumindo, era contra o condicionamento industrial?

Considero que foi um passaporte de incapacidade que os governos deram ao povo português. Eu sou pela liberdade das coisas. Em 1967, desenvolvemo-nos ainda mais. De novo, tive problemas quando quis montar uma fábrica de aglomerados, no Algarve. Comprei este alvará a uma firma de Silves, à Torres Pinto. Ainda hoje tenho essa fábrica. Ainda montámos mais fábricas, cá no norte. Em 1974/75 verificou-se um novo salto na nossa produção. No plano industrial, esses anos nunca nos preocuparam. Eu nunca acreditei muito nesta Revolução. Sempre pensei que era uma situação relativamente transitória. Curiosamente, demos um grande salto, muito significativo mesmo, de 1976 para 1980. Foi um salto decisivo para o ano 2000. Numa época em que quase ninguém investia em Portugal, modernizámos as nossas fábricas, através de investimentos muito fortes. Recrutámos muita juventude, o que deu uma nova dimensão à perspectiva «Ano 2000». De 1980 a 1985, continuámos a investir. Foram anos que marcaram decisivamente as opções do grupo.

Voltando atrás: previu a Revolução de 1974?

Em 1967, pensei que Portugal iria mudar. [Não seria em 1968, quando Salazar adoeceu?] Não, não foi por isso. De 1953 a 1967, tive a felicidade de poder viajar imenso, quer na Europa, quer na América Latina. Adquiri então uma certa visão do mundo, uma certa ideia de como as sociedades se tinham desenvolvido depois do termo da Segunda Grande Guerra. Eu vira a Alemanha destruída em 1953 e vira a sua reconstrução. Considerava que Portugal era um pais isolado do contexto europeu, em que geograficamente estava inserido. Por formas e razões diferentes, todos os países europeus, a Inglaterra, a França, a Holanda, tinham começado a descolonizar. Nós, não. Percebi então que Portugal não poderia ser um caso isolado nesse processo irreversível. A Inglaterra optara pela Commonwealth, a França libertara-se das suas colónias. E nós continuávamos a mandar soldados para África, para lá e para cá! Era qualquer coisa que um país pequeno, como o nosso, não poderia aguentar durante muito tempo. Por outro lado, o condicionamento industrial asfixiava tudo. Havia sempre problemas para os novos que queriam fazer qualquer coisa de fecundo. Depois, o nível de vida era extremamente baixo. Isto era um país do Terceiro Mundo. Eu recordo-me dos salários que então se pagavam. Em 1953, eu próprio ganhava apenas 50 escudos por semana. Assim, cheguei à conclusão de que, em Portugal, os paupérrimos salários praticados não eram compensadores, pois dificultavam o investimento. Verifiquei-o quando andei a estudar os custos com a inovação tecnológica. Eu queria importar máquinas, mas não conseguia, com salários que, ainda em 1967, estavam a 1.200 escudos por mês. Em Portugal, não havia nada que ajudasse o desenvolvimento.

Acha que os baixos salários contribuíram para o atraso do país?

É evidente. Os salários baixos não edificam as economias. Esses salários são apenas o amortecer de uma riqueza desconexa, nas mãos de uns tantos, mas que não se reparte pelo todo social. Os salários altos, em equilíbrio, são a forma não só de gerar bem-estar social, mas também indústrias fortes. Não havendo poder de compra, não há prosperidade. Em Portugal, tínhamos salários baixos e, por isso, a indústria não andava. A minha análise era: isto assim não pode ser. O país não vai ficar isolado durante muito tempo, disse aos meus irmãos que achava que algo se ia passar, que não me perguntassem como, mas que o país ia passar por uma transformação. Daí, o não ter investido um tostão em África. E, aí à volta de 1967, aconselhei muitos industriais a fazerem o mesmo. Nos finais da década de 1960, comecei a implementar, tanto quanto possível, uma estrutura social mais avançada. Construí bairros sociais — um deles bem visível, aqui mesmo em frente da sede — fiz cantinas, dei aos trabalhadores melhor assistência médica. Foi esta política inovadora que nos permitiu atravessar 1974 sem qualquer tipo de problemas sociais. No conjunto geral, em que existia um baixo nível de vida, a nossa empresa pagava melhor do que a média do sector. A tempestade política de 1974/5 foi passada com uma certa calma, porque o básico já estava adquirido. Ainda hoje pagamos melhor do que os outros.

Pelo que me diz, não pensou que, em 1975, se iria instalar em Portugal um regime comunista?

Não, nunca acreditei. Sabe, eu vou a Moscovo há 28 anos e sei o que se lá passa. Para a cultura de base, viajar é uma coisa fabulosa. Felizes os pais que percebem isto e dão aos filhos a possibilidade de viajar. Talvez lhes deixem menos em heranças, que afinal tantas vezes acabam por contribuir para a miséria deles, mas fecundam as virtualidades que o viajar contém. Desde 1957 que viajo muito nos países de Leste. Conheço-os a todos. Assisti ao que economicamente se estava a passar nesses países e também percebi que não poderiam continuar assim por muito tempo. Hoje, acredito piamente na Perestroika. Não me surpreendeu nada, porque, no mundo, não pode haver duas sociedades, desenvolvendo-se a ritmos tão diferentes, que o fosso entre ambas é cada vez mais evidente. O que vi nessas duas sociedades, depois do fim da guerra, fez-me concluir que havia um desequilíbrio de tal forma violento — no que dizia respeito aos povos, às comunicações, à estrutura social — que alguma coisa se teria de passar, no bloco do Comecon. Em 1974, o facto de haver alguma penetração dos países do Comecon em África fez-me dizer que, para eles, o objectivo não era Portugal, mas as matérias-primas do continente africano. Era por via da retirada das matérias-primas que havia uma hipótese de asfixiamento da Europa Ocidental. Mas o objectivo africano não podia ser atingido, a não ser pela via da perturbação social em Portugal. A agitação aqui permitiu, de certo modo, a penetração dos soviéticos em Angola. Sempre pensei que o que se estava a passar em Portugal seria transitório. Do ponto de vista geoestratégico, o país não era um problema de fundo. Por outro lado, a agitação só foi possível porque Portugal era um país que tinha poucos empresários, poucos grupos económicos, e estes estavam habituados a agir passivamente na economia. Aqueles grupos não eram dinâmicos, não ganhavam dinheiro sozinhos. Precisavam da protecção do sistema.

Acha então que esses grupos, por assim dizer, foram mimados pelo regime vigente?

Os excessos provocam sempre, a médio prazo, as quedas, as falências, as situações menos claras. Digamos que o «mimo» — e é um bom termo — dado a esses grupos (e reafirmo que nada tenho contra eles) contribuiu para uma certa ociosidade, no que diz respeito à gestão, e provocou, em todo o tecido jovem, dificuldades de acesso à indústria. Tudo girava à volta desses grupos. O sistema não era dinâmico. Nas grandes áreas da economia portuguesa, era difícil penetrar-se, devido ao condicionamento industrial. Na minha opinião, a forma como tudo isto foi tomado de assalto, em 1975, resultou de essas pessoas terem deixado o país. Se o nosso país tivesse sido, não de 15 ou 20 famílias, mas de 50 000 empresários, disseminados por várias áreas geográficas, garanto-lhe que tal não se teria verificado. Não teria ocorrido o processo de ocupações selvagens a que assistimos. Assim, foi fácil desalojar essas famílias. Foi a sua própria riqueza que os levou a ter tanto medo e a deixar o país; quem tinha menos, não o podia fazer. A abdicação vem sempre da riqueza.

Nunca pensou em deixar o país?

Não. Tal perspectiva nunca esteve no meu horizonte.

Teve greves em 1974/5?

Praticamente, nunca tive uma greve. Não tivemos quaisquer problemas sociais. Nós somos um povo magnífico. Temos um rosto humano muito bom. Os portugueses querem aquilo que não têm e, depois, quando o têm, já não querem. Somos um povo insatisfeito, mas que tem muita generosidade dentro de si. Recordo-me de uma conversa, violenta, que tive um dia com a comissão sindical, em pleno gonçalvismo. Eles apresentaram-me 10 ou 15 solicitações, a que eu respondi pela afirmativa, para evitar uma ruptura. Quando se põem as pessoas depois a executar os projectos, a eficácia é pouca. Eles querem exigir, mas não querem trabalhar.

A mão-de-obra que emprega tem uma qualificação baixa?

Era assim no passado, mas hoje já não. Nós fizemos uma revolução cultural, nos anos 1976/80, com a «nova cultura Amorim». Desde 1968 que mando jovens para a Europa, pagos pelo grupo. Além disso, fizemos um recrutamento muito selectivo, de 1976 para cá. Metemos muitos economistas, engenheiros e outros técnicos para trabalharem na parte de investigação. Temos à volta de 120 técnicos, só na cortiça.

Em algum momento da vida da empresa a falta de qualificação da mão-de-obra constituiu um problema, quer a nível de operários, quer de técnicos intermédios? Acha que a alta taxa de analfabetismo constituiu um problema ou não?

O analfabetismo constituiu um grave problema para o país. Como sabe, o nosso país dificultava muito o acesso à escola das classes menos favorecidas. Era um país onde o ensino era pago, o que era uma limitação terrível. Na província, algumas famílias modestas, que têm filhos úteis e bons, têm muitas dificuldades em mandá-los estudar. Isto é um preço histórico que hoje estamos a pagar caro. Ainda hoje verifico uma profunda limitação no acesso dos jovens à educação. Ainda há gente debilmente preparada em função das necessidades do mercado de trabalho português. Há muitas dificuldades em arranjar mão-de-obra qualificada e responsável. Ainda que existam pessoas, o mercado também está mais exigente, em quantidade, e mais rigoroso em qualidade. Há um vácuo brutal entre as necessidades exigidas pela dinâmica empresarial e os quadros que podemos recrutar. Em termos europeus, isso vai ser a nossa asfixia.

Mas é pessimista quanto à integração europeia?

Não. Acho que este país, que é muito versátil, se vai desenvolver. Mas o nosso crescimento vai ser mais lento do que poderia ter sido, devido a esta limitação humana.

Desenvolveu, nos seus laboratórios, alguma investigação sobre a cortiça?

Até 1974, Portugal exportava basicamente matéria-prima. Apenas possuía uma indústria de rolhas. Eram a Alemanha, os EUA ou a França que, depois, valorizaram a cortiça. Em 1978, Portugal assumiu a liderança na transformação total da cortiça; passou a chamar a si a grande responsabilidade do desenvolvimento tecnológico da cortiça. Antes, não fora possível. Os governos de 1975/76 mudavam todos os semestres, pelo que foi difícil para mim convencer os governantes da altura a fazer um laboratório central. Em 1978, optei por criar o nosso próprio laboratório.

Arquivo JN

Não pertence ao Estado?

Não. Em 1975, foi impossível fazer isso, em colaboração com o Estado. Desesperado, o grupo criou o seu próprio centro de investigação, que ainda mantemos.

E está a par do que, neste domínio, se faz na Europa?

Sim. Temos vários acordos pontuais. É o melhor laboratório dentro do país. Estamos bem equipados. Como sabe, não há muita cortiça no mundo: Portugal representa 52% da produção mundial. Temos algumas joint-ventures específicas com laboratórios congéneres da Europa Central, com os quais permutamos pontos de vista sobre a exigência e o rigor, sobre problemas específicos da cortiça. Depois, temos um laboratório em cada uma das nossas empresas, para o controlo da qualidade. Estes estão ligados a uma, digamos, cúpula central de investigação. Pontualmente, há ainda algumas áreas ligadas às universidades.

Mudando de assunto: viveu a vida gremial?

Vivi. Depois, fui presidente da Associação que substituiu o grémio, que autonomizei em 1974/75, quando o país atravessava aquela ferocidade que toda a gente conhece. Estive lá seis anos. Depois, deixei a associação para dar lugar a outros.

Acha que os grémios eram mais úteis aos grandes ou aos pequenos empresários?

Os grémios eram basicamente geridos pelos grandes que, entre si, fabricavam as conjunturas económicas da época, porque o sistema tudo permitia.

Nessa altura, tinha acesso aos ministros?

Não. Eu tive imensas dificuldades neste país. Sempre fui um lutador para que Portugal se abrisse politicamente. Aquele regime era uma coisa perfeitamente condenável. Eu queria exportar, mas tinha dificuldades; queria investir, mas tinha dificuldades; para não falar nas dificuldades que tinha sempre que queria visitar um pais do Leste. Sempre que pedia um passaporte, era uma maçada, tinham de pedir informações políticas sobre mim. Quando fui, pela primeira vez, à Roménia e à URSS, tive enormes problemas para sair. Até há meia dúzia de anos, em termos de saída para esses países, as coisas não eram fáceis. Eu também, por temperamento, não gosto de estar a incomodar as pessoas nos ministérios. Não gosto de pedir coisas que não tenham senso, lógica ou transparência. Claro que concordo que o facto de se conhecer essas pessoas facilita muito.

Há quem diga que este governo [Cavaco Silva] está particularmente atento aos interesses do norte. É verdade?

Até há muito pouco tempo, eu não conhecia qualquer ministro. Hoje, conheço vários e reconheço que não tenho dificuldades em ser recebido, seja qual for o governo. É óbvio que, se eu lançar uma iniciativa de um banco privado, por exemplo, tenho de contar com os ministros. Mas não penso que isso seja negativo para o país. É mais para defender uma ideia em que acredito que tenho esses contactos, para clarificar aquilo que quero fazer. Sob este aspecto, sou bastante independente.

O prof. Cavaco Silva ganhou as eleições com uma plataforma liberalizadora. Na sua vida quotidiana, sente menos a presença do Estado?

O prof. Cavaco Silva vendeu ao país uma certa ideia de liberalização da economia. Neste momento, a prática não vai nesse sentido. Tenho algumas preocupações relativamente à forma como a economia está a evoluir. O que vejo é fazerem-se novas holdings estatais, novos núcleos económicos, um reforço do IPE. Por outro lado, privatizar não é vender 49% das empresas. Tenho receio de que poderemos estar numa situação de o Estado manter, ainda durante alguns anos, os 51% restantes. Poderemos mesmo vir a cair numa socialização mais forte do que aquela que havia no passado.

Isso espanta-o?

Espanta. E preocupa-me. Mas não me põe numa situação de pânico. Temos de ver que Portugal está em transição. Portugal foi um país que, ao longo de 50 anos, teve um Estado que estava ligado a um determinado sistema económico e que, além disso, tinha o problema de África. Depois, durante 15 anos, houve muita turbulência política, tentou-se um novo rumo, a Europa, onde a abertura e a transparência da economia são vitais para o consenso da estrutura social. Felizmente, esta opção moral comporta valores muito profundos e implica a perda de privilégios de muita gente.

Mas quem é, na sua opinião, essa gente que perde com a liberalização?

Portugal tem uma enorme máquina do Estado, tem um número de funcionários anormalmente elevado, quando comparado com a Europa. É difícil fazerem-se mudanças bruscas, como seriam desejáveis, porque há travões que não deixam imprimir essa dinâmica. Penso que isto ainda vai durar mais alguns anos, embora, no fim do túnel, em 1992, vá deixar de ser possível continuar com tais «generosidades», chamemos-lhe assim. Nessa altura, vamos ter um novo surto de liberalizações. Ainda poderemos vir a ter de aguardar meia-dúzia de anos para que aconteça aquilo que eu pensava que ia acontecer agora.

Nestas conversas com industriais, tenho notado mais optimismo do que estava à espera, não só em relação ao presente, mas em relação ao futuro. Como vê o que se vai passar nos próximos anos? Como vê, por exemplo, a questão da modernização da indústria e o desemprego ?

Nos próximos anos, Portugal não vai ter um desemprego crescente. O nosso atraso global é tão grande que há muitas coisas a fazer. Temos um atraso, em relação à Europa, de 20 anos. Olhemos, por exemplo, para as comunicações. Temos aqui um trabalho incomensurável para «n» anos, envolvendo milhares de pessoas. Depois, considere as telecomunicações ou o ensino — e tudo o que, neste domínio, falta fazer. Pense ainda nas 700 000 casas que falta edificar neste país. A mão-de-obra que, à primeira vista, pode parecer excedentária, devido à modernização da indústria, será absorvida, com alguma tranquilidade, por todas estas áreas de que o país carece, para se desenvolver. Pode haver um período em que se verifique um pouco de desequilíbrio, mas não estou a ver que, até 1994/5, Portugal possa ter problemas de desemprego; isto, se o governo optar por uma política de desenvolvimento.

E existirão recursos financeiros para tal política?

Terei de acreditar que sim. Penso que o problema de Portugal não é tanto a falta de recursos, mas a falta de organização. Hoje, Portugal é membro do Mercado Comum e o afluxo de capitais estrangeiros é forte; sê-lo-á tanto mais, quanto houver planos bem feitos, em tempo útil. Através do BEI e do Banco Mundial, o acesso ao crédito está facilitado. Num país pequeno, como Portugal, o problema dos recursos incide mais sobre a capacidade dos homens, as prioridades, a planificação. O dinheiro arranja-se sempre lá fora. Estes problemas financeiros são sempre relativos.

Como vê as leis laborais?

A relação laboral tem de ser de rosto humano. As leis laborais são apenas Convénios que se fazem entre quem dirige e quem é dirigido. Não se pode forçar a natureza. Ela apenas pode ser orientada segundo grandes parâmetros. Não é com leis rígidas que se edifica a sociedade do trabalho. É preciso uma certa versatilidade no diálogo. Felizmente, como tenho vindo a conduzir as minhas empresas dentro desta filosofia, não tenho tido, ao longo destes 36 anos, problemas sociais.

Então, a legislação laboral não tem constituído um problema?

Não. Há coisas com as quais não me preocupo, porque não fazem parte de mim próprio. Como nunca tive uma greve em 36 anos, não tenho acompanhado este debate.

Acha que o tema foi empolado pela CIP?

Sabe, eu penso que deve haver mais flexibilidade em se poder despedir um trabalhador. Eu sou pela liberdade das coisas. Penso que o Estado, e as pessoas que o gerem, têm de criar uma estrutura social e de investimento, capaz de gerar um equilíbrio entre as forças do trabalho. Os vasos têm de ser perfeitamente comunicantes. Quando há 1 ou 10 empregados que não são interessantes para a empresa, devem existir mecanismos que possibilitem o seu despedimento. Não considero que o empresário tenha de manter trabalhadores que não deseja; mas, por outro lado, compreendo que as pessoas não podem ficar sem trabalho. Uma estrutura social minimamente digna tem de criar uma alternativa.

A sua empresa não teve de despedir ninguém?

Praticamente, não. Como filosofia do grupo, não despedimos. Tento não despedir ninguém. Sempre que modernizámos as empresas e ficámos com pessoal em excesso, tentámos implementar novas unidades, para ocupação do pessoal excedentário. O nosso crescimento é pela positiva, não pela redução de postos de trabalho. Não gostaria de pôr 50 pessoas na rua, apenas porque a fábrica teve um processo de modernização. Mas não recuaria minimamente em o fazer, desde que essa fosse a decisão final. Teria apenas de encontrar alternativas dentro do grupo, ou novas unidades, para esses excedentes de pessoal.

O grupo Amorim ainda é um grupo familiar?

Não. Fomos um grupo exclusivamente familiar, uma sociedade por quotas, até Outubro de 1987, altura em que abrimos a empresa. Tornámo-nos numa sociedade anónima. Estamos hoje no mercado de capitais. Temos accionistas portugueses e estrangeiros. Não lhe escondo que a família ainda hoje controla maioritariamente o capital. Hoje, devemos ter cerca de 1500 accionistas, embora alguns de pouca expressão. Quando fomos ao mercado de capitais, tinha havido o crash de Outubro de 1987, pouco tempo antes, e tivemos algumas dificuldades. Colocámos todas as nossas acções no mercado exterior, o que foi muito positivo. Os nossos trabalhadores também tiveram acções a preços preferenciais. Somos uma empresa vocacionada para se abrir. Eu não acredito em grupos familiares. As famílias são boas para se encontrarem a jantar, à volta de uma mesa. Quando chegamos à 2ª geração, geralmente já se gerou uma riqueza, que é transportada para a 3ª geração. A abastança, sabe, é inimiga do trabalho fecundo.

Está-me a dizer alguma coisa sobre os seus filhos? A propósito, quantos filhos tem ?

Tenho 3 raparigas. A minha ideia é que me compete educar as minhas filhas o melhor que sei e posso. Não estou preocupado com heranças. Acho que isso não é importante.

Alguma delas trabalha aqui?

Não. Tenho uns sobrinhos que trabalham, mas, repare, nós somos uma grande família: somos 18. Há 2 ou 3 que trabalham aqui, mas quem não o quer fazer, não é obrigado.

Então o problema da sucessão não o aflige?

Nada. Não há uma sucessão obrigatória na família. A sucessão é aquela que deriva da capacidade das pessoas que sabem gerir uma empresa. A sucessão familiar, à frente das empresas, é um erro histórico. Vai ver, qualquer dia, vai haver um novo gonçalvismo, porque as pessoas acham que o filho ou a filha têm de estar sempre na direcção das empresas. Pelo contrário, eu acho que os filhos não têm de ser herdeiros de nada. O mérito é a única forma de se aceder ao poder. A herança é um direito adquirido, que não tem razão de ser, quando as pessoas não têm a capacidade de gerir.

Mas não me está a tentar dizer que os pais não devem deixar os bens aos filhos, pois não?

Não tem de ser necessariamente assim. Eu conheço milhares de casos em Portugal em que o excesso de herança levou, a prazo, à miséria. Às vezes, enquanto não tinham dinheiro, viviam mais felizes do que depois de terem enriquecido. Viveram contentes alguns anos e depois acabaram por destruir a fortuna e se autodestruírem. Num país latino-mediterrânico, como o nosso, a riqueza nem sempre é a forma mais fecunda para a felicidade das gerações.

Acha que é melhor subir a pulso na vida?

Acho que é mais agradável. Sou contra todas as heranças. Conheço o país e sei que há poucos casos de famílias que tenham sobrevivido às intempéries das heranças. Na área industrial, isso é particularmente perigoso, pois esta área envolve capitais avultados e violentos riscos para os trabalhadores. Os trabalhadores não têm nada a ver com as heranças. Tenho 18 sobrinhos. No que respeita à gestão da empresa, estão em igualdade de circunstâncias com qualquer candidato que venha de fora, com uma boa formação. Estão cá 3, outros não quiseram vir. Nós não obrigamos ninguém. Pelo contrário: se alguém vem trabalhar connosco e não se porta bem, vai para a rua, como já aconteceu. Não hesito.

A que atribui o seu êxito?

A muito trabalho e espírito missionário. A ler muito e a ter bons amigos. A manter estes nos bons e maus momentos. E a ter um rosto humano à frente das empresas, desde o trabalhador mais humilde ao mais alto administrador.

Hernani Pereira

Há quem diga que em 1974/5 beneficiou do terreno livre deixado pelos grandes proprietários e capitalistas que abandonaram o pais. É verdade?

Não é bem assim. O terreno sempre foi livre. O mundo dos negócios tem um incomensurável terreno à sua frente. Essa imensidão depende da óptica de cada cidadão. Há pessoas que são sempre capazes de descobrir terreno livre.

Mas foi sobretudo em 1975 que investiu no Alentejo, não foi?

Já vinha a investir desde 1973. Nós estamos naturalmente ligados ao Alentejo, devido à matéria-prima com que trabalhamos. Nos princípios dos anos 1970, começou a haver alguma prosperidade. Senti então que a cortiça ia ser um produto que se ia valorizar, a nível mundial. Em 1972, começámos a comprar herdades, por valores simbólicos. Na altura, um hectare estava a 10 contos. Fizemos investigação na floresta, a fim de valorizarmos a qualidade da cortiça. Em Agosto de 1975, também fui atingido pelas expropriações: as minhas herdades foram todas expropriadas pelo ministro Lopes Cardoso. Inconformado com esse facto, em Fevereiro de 1976, estava de novo a comprar herdades no Alentejo. De facto, no meio daquele anacronismo todo, havia terras à venda: algumas terras haviam sido ocupadas, outras expropriadas, a outras não lhes tinha acontecido nada. Na âmbito da Reforma Agrária, houve de tudo. Contrariando um bocado as leis da época — as sociedades não se fazem com leis — comprei muitas herdades.

Foram óptimos negócios, não?

Foram: reconheço que comprei barato. Havia muita gente a tentar encontrar quem lhe comprasse as herdades, por qualquer preço. Entre 1976 e 1980, fui comprando áreas com floresta de sobro. Foi nesse período que comprei praticamente a totalidade das herdades que hoje tenho. Agora estamos a estudar as inovações tecnológicas a introduzir na floresta. Quero desenvolver o sobro e plantá-lo com fundos comunitários.

Que percentagem da cortiça que trabalha nas suas fábricas vem das suas herdades?

Aí 4%. Não é, como vê, uma parte significativa. Seria muito mais se não tivesse havido a Revolução. Ficámos parados aí uns 3 ou 4 anos. Depois, começámos de novo a comprar, mas, claro, com algumas reservas, porque as condicionantes eram negativas. Não comprei terras de uma forma tão activa como o teria feito noutras condições. Fiquei num «stand by». Não tenho portanto uma percentagem tão grande quanto por vezes se diz.

E vai frequentemente ao Alentejo?

Vou lá todos os meses. E não vou mais vezes porque não posso. Ainda ontem vim de lá. Tenho uma casa em Évora, de onde faço a minha base. Com os meus engenheiros agrónomos, controlo directamente as minhas herdades. Tenho uma ficha por cada propriedade. Sei exactamente o rendimento de cada uma delas, desde os gados ao rendimento da cortiça. Para todas, tenho a minha terapêutica de administração.

Segundo li nos jornais, está também em vias de comprar uma belas e antigas propriedades mais a Norte, o convento de Grijó. É verdade?

Sempre que há um vendedor, tem naturalmente de haver um comprador.

Mas comprou ou não o tal convento?

Comprei. É muito perto daqui, numa região onde nasceu a minha mulher. O meu sogro era o médico da família a que pertencia a casa. O edifício está um bocado degradado, mas é magnífico. Não vou destruí-lo, esteja descansada! Já parei mesmo o corte das árvores que ali se estava a praticar. Sabe, gosto muito da natureza. Penso que Portugal está, sob este aspecto da preservação do património, em vias de mudar. Desde 1974 a 1980, houve um período difícil, mas nos últimos 5 ou 6 anos, o interesse das populações pelas coisas antigas consolidou-se. Por exemplo, na praia da Granja, onde também tenho uma casa, as casas que, há alguns anos, se vendiam por valores simbólicos são hoje disputadas por valores altíssimos. Há uma evolução positiva, no sentido da ressurreição da cultura do povo e dos valores da História. E, sabe, aquela casa de Grijó é uma peça agradável. Vai é custar-me um bocado de dinheiro a manter…

Mudando de assunto, o que pensa das privatizações?

Evidentemente, o governo é que decide. Às vezes querem ter tanto altruísmo social que acabam por complicar as coisas. Quando dizem vamos dar tantos por cento aos emigrantes, tanto por cento aos trabalhadores, tanto por cento a este ou àqueles, pode ser um belíssimo altruísmo social, mas depois tem a desvantagem de não se adaptar à realidade. Penso que se devem fazer as privatizações rapidamente. Também penso que não deviam estar limitadas e que deveria haver mais coisas a ser privatizadas.

Como vê o capital estrangeiro?

Não lhe escondo que tenho uma certa apetência pela internacionalização.

O que pensa então de algumas vozes que estão alarmadas com o que consideram ser a venda do país ao estrangeiro?

Esse pânico resulta da mediocridade da análise da relação Portugal-Europa. Nós não podemos aderir à Europa com tudo aquilo que ela tem de bom, e depois impedirmos os europeus de investirem cá. Temos de ser coerentes. Os nossos parceiros europeus podem investir em Portugal, como nós podemos investir lá fora. O desejável é aquilo que eu estou a tentar organizar, as joint-ventures. Estas são uma forma de nós participarmos no processo. Claro que tudo dependerá de os grupos portugueses se aproximarem ou não dos grupos estrangeiros que se manifestarem interessados em vir para cá. Os nossos grupos deverão estudar com estes a formação das joint-ventures tendentes a aglutinar esforços e capitais. Não é com atitudes passivas que lá chegaremos, mas sim através de uma política agressiva. Fiz uma joint-venture com o Benedetti. Conto fazer outras, pois penso que é a melhor forma de se participar na construção do nosso país. Hoje, na Europa, as companhias estão a mudar tanto de mãos, está a haver tanto entrecruzar de capitais, que a própria Europa se está a transformar numa grande empresa. Pega-se em qualquer grupo europeu e vemos que ele tem participações em quase todos os países e em quase todas as actividades, se bem que, claro, haja sectores específicos em que se impõe. Hoje, a Europa está um polvo de interesses. A Europa é como uma rede, quando é lançada ao mar: apanha-se tudo lá dentro, muitos tipos de peixe. A Europa é a multiplicação dos interesses económicos e financeiros, de que resultará uma grande empresa. Não é por acaso que se fala tanto num banco europeu e no ecu: tudo isto não pode deixar de ser associado à estrutura económica e financeira. É verdade que há pessoas que insistem em que vamos ser colonizados pelos estrangeiros. Mas essa colonização também depende de nós próprios, não é verdade? Se nós conseguirmos tomar a liderança dos projectos nas nossas mãos, se nos associarmos aos grupos estrangeiros, se falarmos com eles, se nos ligarmos a esta grande Europa em formação, se não ficarmos passivamente a aguardar o futuro, se não nos limitarmos a apenas tecer críticas a quem quer vir investir no nosso país (em vez de os louvar), então… não haverá problemas.

Acha que os estrangeiros trazem com eles capital e «know-how»?

Sim, eu sou todo por isso. A mim, não me importa nada ter feito, com o grupo Benedetti, uma joint-venture em que fico minoritário. Isso não é básico. O que eu tenho de saber é até onde posso ir e como devo prosseguir. Posso não ter montantes que me permitam assumir a liderança de projectos a nível do Benedetti, mas homens como ele são muito importantes, pois têm uma visão internacional e não desejam uma ditadura do capital. Hoje, os capitalistas mudaram, não têm os mesmos comportamentos de há 20 anos. Então, sim, ter 51 % era importante. Mas o capitalismo dos anos 1960 está ultrapassado. O mundo está numa grande convulsão social. Hoje, há uma forma de ser nova, com mais desenvolvimento e rosto humano, que não tem nada a ver com o passado. Isto também passa pelo capital. Hoje, eu posso dirigir uma empresa com 20% do capital. Não concordo quando se diz que os EUA são um país capitalista. Os EUA são, pelo contrário, um país altamente socialista, no sentido em que eu defino o socialismo. Basta ver a Ford, com os seus 3 milhões de accionistas!

Para além das evidentes alterações políticas, considera que, nos últimos 20 anos, houve mudanças na sociedade portuguesa?

Eu ainda desejo que as mudanças sejam mais fortes. Hoje, repare, as pessoas já não ligam aos 51%. Hoje, as pessoas querem é formar grupos fortes, obter consensos; discutem-se mais os investimentos e toda a gente quer minimizar os riscos. Hoje, já não prevalece aquele dirigismo capitalista dos anos 1960.

Há pouco reconheceu que o país não tinha uma tradição liberal forte, nem estava habituado à concorrência. Não vê quaisquer riscos na abertura do país aos grupos estrangeiros ? Que temos para oferecer, no mercado europeu, além de mão-de-obra barata?

Antes de lhe responder, deixe-me dizer uma coisa. Nós somos o país mais pobre da Europa ocidental, o que, pelo menos em parte, se deve ao condicionamento industrial. Fomos como fomos. O que acontece é que hoje estamos com medo daqueles que não percorreram caminhos iguais aos nossos.

Mas não é verdade que eles estão a correr a uma velocidade muito superior à nossa? O que me dirá se, daqui a alguns anos, a diferença entre os outros países europeus e o nosso for, não de 20, mas de 30 anos?

Se, até aqui, não fomos capazes de correr bem, se já estamos atrasadíssimos, por que motivo havemos de ter medo da experiência de correr ao lado dos outros? A minha convicção é a de que, se não temos, ao lado, alguém que corra mais do que nós e que puxe por nós, sozinhos não vamos a lado nenhum. Para nós, portanto, é melhor corrermos com outros parceiros, ao lado, atrás ou à frente, do que continuarmos na invernia em que estamos há dezenas de anos. Somos fundamentalmente um país pobre, onde os trabalhadores vivem muito mal. Se não formos capazes de correr, ao menos deixemos os outros fazerem isso por nós. Mas prefiro que tentemos correr ao lado deles, uma vez que não somos bons corredores. Sobre este assunto, quero ainda dizer três coisas. Em primeiro lugar, em certos sectores da economia nacional, vai ser fundamental aproximarmo-nos dos estrangeiros, através, como disse, de joint-ventures. Em segundo lugar, reconheço que certos ramos vão evidentemente ser cilindrados, porque o know-how estrangeiro os destruirá. Alguns sectores irão desaparecer, pois a concorrência os levará a isso, por exemplo na metalomecânica ou na electrónica. Basta que a Grundig ou a Siemens implantem aqui novas técnicas ou economias de escala para que isso aconteça. É, pois, importante que as sociedades familiares que existem em Portugal se abram ao estrangeiro. Em terceiro lugar, há as áreas industriais que constituem «nichos» específicos. Não estou a ver, por exemplo, o vinho do Porto a ser substituído. Não estou a ver tão pouco a floresta a ser substituída. A nossa floresta está a ter uma importância crescente. Em 10 anos, duplicámos a nossa área florestal. Se tivermos bom senso, se industrializarmos verticalmente, poderemos chegar a valores incomensuráveis. Ninguém faz urna floresta de um dia para o outro. As nossas condições climatéricas são fabulosas, não só para a floresta, como para o turismo. Temos ainda um rosto humano muito bom. O que nos falta, às vezes, em qualidade de serviço, no turismo, é compensado pelo rosto humano. Estes trabalhadores são dóceis, fazem o que se lhes diz. Temos, por fim, a proximidade da Europa.

Sei que também investiu na têxtil: o que pensa da evolução deste sector?

Investi circunstancialmente. Eu não sou um homem da têxtil. Apenas investi em duas pequenas unidades. Por muitos e bons anos, haverá ainda uma indústria têxtil em Portugal, sobretudo nas empresas que forem capazes de evoluir tecnicamente. A invasão de produtos de Taiwan, Hong Kong ou Marrocos é uma realidade, mas não penso que isso constitua motivo para alarme. A distância dos grandes centros de consumo, onde há poder de compra, e o menor rigor técnico desses países distantes, joga contra eles. Neste sector, Portugal tem uma cultura antiga e temos a possibilidade de modernizar. Estamos, finalmente, na Europa, para onde exportamos. Aqueles nichos de mão-de-obra barata podem pontualmente perturbar-nos, mas não nos vão retirar credibilidade, uma vez que a nossa qualidade é superior: desde que esta se mantenha. Nos próximos 10 anos não vejo qualquer perigo. Conheço bem Marrocos — tenho lá uma fábrica — e vejo a debilidade da sua produção têxtil. No conjunto da Europa, Portugal assumiu-se como um grande país têxtil. Não é fácil destruir um país assim. Desde que se cumpram certos requisitos, estou bastante optimista.

Como vê a Banca?

Sou contra a socialização da Banca. Em 1979/80, estive na génese do que é hoje o BCP. Os números mostram bem o abismo que separa os bancos públicos dos privados, não só no que respeita a rentabilidade, mas também o recrutamento humano, a formação, o nível moral, os meios informáticos, a relação com o cliente. Nos bancos nacionalizados, a máquina é muito pesada. Aliás, dentro de 7 ou 8 anos, o Estado não vai ter o mesmo poder de intervenção que tem neste momento. Nem o Banco de Portugal. Quando formos membros da Europa, de pleno direito, esses mecanismos de intervenção terão de deixar de existir.

(…)

É verdade que a Amorim domina de tal forma o mercado da cortiça que não precisa de ninguém?

Eu nem sequer estou na associação, nem sou porta-voz dos empresários da cortiça. Nós fomos crescendo, porque tivemos uma estratégia. Não concebo estar na economia sem uma estratégia: não concebo que se tenha uma empresa só por ter uma empresa.

Do total da cortiça exportada, quanto pertence ao grupo Amorim?

Cerca de 40%. Em 1962, e depois em 1972, delineámos uma estratégia. Foi nesta última data que montei uma fábrica em Marrocos e investi em Espanha. Senti que a cortiça se ia valorizar e decidi actuar nos países produtores da matéria-prima. Em Marrocos, a floresta é toda do Estado. Quando lá fiz a fábrica, passámos a ter acesso à fonte produtiva. [Ainda a mantém?] Ainda. Em 1977, começámos a importar cortiça. Na altura, fomos muito criticados por esse facto. O PCP disse que éramos uns sabotadores da economia. Acusaram-nos de estarmos a querer provocar uma baixa de preços. Nós apenas queríamos importar e, de facto, importámos cortiça da Argélia e da Tunísia, para dar a Portugal uma maior liderança neste sector. As críticas foram tão violentas que, em 1984, fizemos um livro intitulado «Uma estratégia para o ano 2000 na cortiça». Por mais que eu dissesse estar disponível para falar a toda a produção portuguesa, os produtores não se conseguiram juntar. Apenas exclamavam fanaticamente : «Isto é contra nós». Sabe, eles são pessoas que só pensam a curto prazo. E que verificamos hoje? Que Portugal tem 52% da matéria-prima e que transforma 67% da produção mundial. A posição do país como líder ficou consolidada. Isto levou 15 anos a fazer. Actualmente, graças ao Mercado Comum, até para Espanha exportamos. Há 10 anos, isto teria sido impossível. Em 1977, quando comecei a importar matéria-prima, passei muitas vicissitudes. A imprensa e os proprietários alentejanos, que não queriam dialogar comigo, criticaram-me violentamente. Apenas queriam agredir-me nos ministérios, sem qualquer análise crítica do que se estava a passar.

Como se dá com os seus colegas?

Eu não posso investir a 2 ou 3 anos. Tenho de ter uma estratégia a longo prazo, de ter horizontes vastos. Isso é que fere os meus colegas. Daí talvez a razão de um certo desnível entre o nosso crescimento e o dos outros.

Quantos industriais há neste sector?

Cerca de 500. Se recuar no tempo, há 10 anos atrás, ainda havia 10 ou 15 grandes firmas, na região de Setúbal e no Porto. Devido a uma ausência de estratégia, essas empresas foram todas desaparecendo.

(…)

Acha que há uma nova classe empresarial?

Há, claramente. Talvez ainda não seja muito visível, porque ainda não tem dimensão, mas está a nascer. Se somarmos todos esses novos industriais, vemos que o grupo é forte. Veja o que se está a passar na área do calçado. Se formos a S. João da Madeira ou a Felgueiras somos capazes de encontrar 200 novos industriais, dos quais aí uns 50, daqui a 10 anos, serão empresários muito vivos. É gente que está a crescer. A CIP e a AIP deveriam cá vir, para falar com eles: são os empresários do futuro. Nós estamos numa fase de transição, entre o muro das lamentações e a abastança. Eu acredito muito nestes jovens empresários. Acho que poderão criar novos valores e que poderão mudar o espírito associativo do país.

Há algum grupo económico do passado que esteja hoje em vias de reaparecer?

Dos grupos que foram nacionalizados, aquele que dá mais sintomas de reactivação é o Espírito Santo. Por um conjunto de razões, a idade, problemas de sucessão, profunda desmotivação, não vislumbro que os outros o possam vir a fazer.

(…)

As suas relações laborais, neste caso, como são?

São boas. Nunca tive problemas com as UCP’s [Unidades Colectivas de Produção]. Mesmo quando tinha as herdades ocupadas, mantive sempre boas relações com as UCP’s. Emprestava-lhes os meus tractores e tudo. Ia lá falar com eles. Sempre os visitei, sempre os convidei a vir cá acima ver as minhas fábricas. Acho que não é pelo ódio que se edifica a sociedade.

E como viram os seus colegas essas relações?

Com inveja, mas isso era um problema deles. Eu não podia estar contra os alentejanos. É preciso que nos lembremos que a maioria nem sabe ler… Tudo o que lá aconteceu foi um processo de manipulação política. Temos é que trazer as pessoas para o nosso caminho, o que, no meu caso, significou convidá-los para visitar as fábricas e explicar-lhes a importância da floresta. Nunca hostilizo os alentejanos. Ao longo do tempo, mantive-me sempre em contacto com eles e com as UCP’s. Não tenho qualquer problema em falar com os comunistas. Eles são tão portugueses quanto eu, posso bem falar e jantar com eles. Podemos mesmo ir a boites juntos, não me faz qualquer impressão. Este ano até conto receber algumas das minhas terras. Sabe, eu gosto de ir regularmente ao Alentejo; gosto de pegar no jeep e percorrer aquela herdade toda. Gosto de falar e comer com o feitor do gado. Tudo isto faz parte de mim. Talvez por isso é que as minhas coisas andam para a frente.

O ambiente no Alentejo é diferente de há 20 anos?

Eu sempre fiz isto. Sempre que tenho tempo livre, à hora do almoço, gosto de comer uma sanduíche com eles, como gosto de almoçar na cantina, ao lado deles. Assim, consigo perceber melhor as coisas, ao falar com eles. Sabe, as pessoas que não conseguem sentar-se ao lado dos trabalhadores com a mesma facilidade com que estão de smoking ou de fraque vão, cedo ou tarde, ter problemas.

De facto, tenho-o visto frequentemente no Olá [revista social do extinto jornal Semanário] todo chique, de smoking. Acha que está bem em todos os ambientes, sejam eles quais forem?

Por acaso, acho. É esse o meu conselho para quem gere empresas: irem às fábricas e falarem com os trabalhadores e com os chefes da produção.

E como é que os antigos proprietários o vêem a si?

Aceitam-me, mas têm uma grande dificuldade em compreender-me.

Mas dá-se com eles, socialmente?

Essa ideia antiga de proprietário da terra tem de acabar. Hoje, a terra deve ser vista sob o prisma da dinâmica empresarial.

Mas nota, ou não, algum snobismo por parte das antigas famílias portuguesas, em relação a si? Por exemplo, como se dá com as pessoas que frequentam o Clube Portuense?

Como eu não contacto muito nessa área, esse factor pode existir, mas eu não o noto. Esses círculos não fazem parte das minhas preocupações. Não posso estar a perder tempo com coisas que não têm nada a ver com o futuro. O mundo está a evoluir. Nós temos é de estar onde estão os rostos humanos, onde estão as sociedades, onde estão as massas, onde está o trabalho, onde estão as virtualidades sociais. O resto não me preocupa.

Quantas pessoas emprega?

Na cortiça, 2500. Na totalidade do grupo, à volta de 5000.