Índice

Índice

Em 1899 correu mundo a notícia de que o mais extenso, imponente e famoso muro do mundo iria ser completamente arrasado e que o entulho resultante da demolição serviria de fundação a uma estrada a construir no seu lugar. O muro em questão era a Grande Muralha da China, a estrada que tomaria o seu lugar iria ligar Nanking à Sibéria e várias empresas de construção civil ocidentais (duas americanas, duas britânicas, uma francesa e três alemãs) tinham sido convidadas pelo governo chinês para apresentar propostas para a colossal empreitada. Pelo menos era o que, no dia 25 de Junho de 1899, afirmavam quatro jornais de Denver – o Denver Republican, o Denver Post, o Denver Times e o Rocky Mountains News – um assunto que não tardou a ser retomado por outros jornais americanos e europeus. O material que justificava o cabeçalho “A velha muralha tem de ir abaixo” teria sido obtido de Frank C. Lewis, um engenheiro civil de uma empresa de Chicago que fora convidada para o concurso, que passara por Denver a caminho de São Francisco, onde embarcaria para a China.

A Grande Muralha da China numa gravura de 1845 por Thomas Allom

A destruição de um dos mais venerandos monumentos chineses por decisão do seu próprio governo pode hoje parecer absurda, mas a China do final do século XIX era um colosso impotente e em desagregação acelerada, que a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Rússia, os EUA e o Japão forçavam, de forma prepotente, a ceder portos e linhas de caminho-de-ferro e a assinar acordos comerciais leoninos. Portanto, a notícia não era completamente implausível.

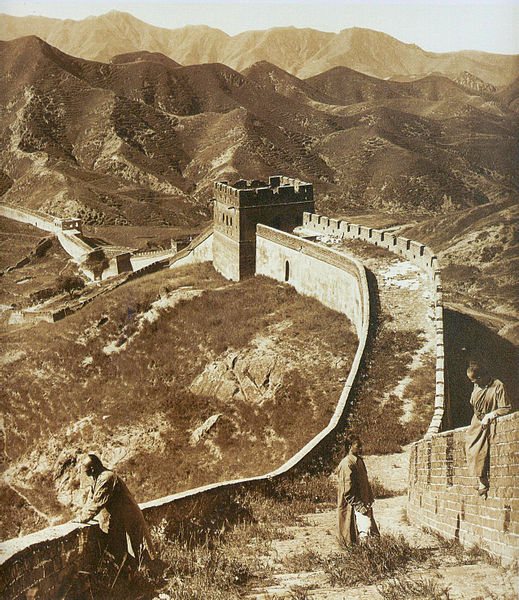

A Grande Muralha da China numa foto de 1907 por Herbert Ponting

Muros: antigos e modernos, reais, electrónicos e psicológicos

120 anos depois, a Grande Muralha da China continua de pé, já que a “notícia” que fez correr tinta em Junho de 1899 tinha sido pura invenção, confeccionada por quatro repórteres do Denver Republican, do Denver Post, do Denver Times e do Rocky Mountains News necessitados de alimentar os seus jornais num dia em que nada de relevante tinham conseguido respigar. A Grande Muralha da China já não cumpre a função que levou à sua construção – manter à distância as hordas de nómadas da estepe – mas o governo chinês não faz tenção de demoli-la.

É certo que a muralha foi descurada durante muito tempo, mas, a partir de 1978, Deng Xiaoping, o sucessor de Mao Tse-Tung, deu início à sua reconstrução e, em 1984, realçou o papel da Grande Muralha na definição da identidade nacional ao lançar a exortação: “Amemos a China e restauremos a nossa Grande Muralha”.

A Grande Muralha nunca desempenhou satisfatoriamente os fins defensivos para que foi concebida e hoje tem valor meramente histórico e turístico, mas a China continua a afadigar-se na construção de muros – só que estes são invisíveis.

A era dos muros: Como as barreiras entre nações estão a mudar o nosso mundo, de Tim Marshall, ocupa-se dos muros reais, virtuais e psicológicos que estão a ser erguidos – ou reforçados – pelo mundo fora neste tempo que, até há pouco tempo, parecia ser o da globalização e da livre circulação de pessoas, bens, capitais e informação. O livro, lançado originalmente em 2018, chega agora a Portugal, com tradução de Sérgio Gonçalves e pela mão da Desassossego, que já editara o (também recomendável) livro anterior de Marshall, Prisioneiros da geografia (ver Prisioneiros da geografia: Quem dividiu o mundo e porquê?).

A Grande Muralha (Digital) da China

A China já não receia as hordas de cavaleiros mongóis e hunos – as ameaças que o governo chinês vê no mundo exterior são de outra natureza. Uma delas é a livre circulação de informação, que poderá fomentar nos cidadãos chineses sentimentos e disposições que não se coadunam com os modelos e planos delineados pelo Partido Comunistas.

Como Marshall realça, a China nunca foi um país monolítico e coeso – apesar dos esforços homogeneizadores empreendidos por muitos imperadores e, a partir de 1949, pelo Governo comunista, é dividido por relevantes fracturas étnicas, linguísticas, religiosas, sociais e económicas.

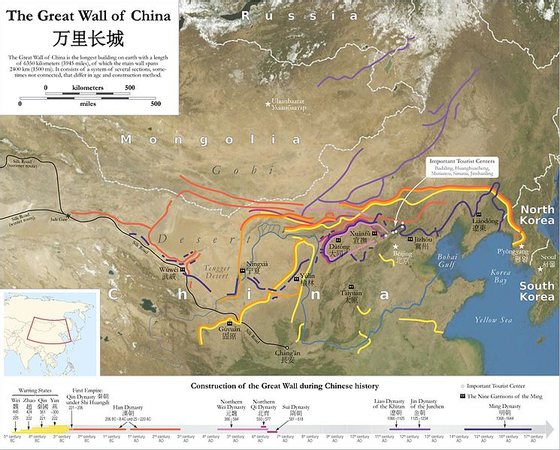

O complexo sistema defensivo a que, por facilidade de linguagem, se designa por Grande Muralha da China foi erguido ao longo de muitos séculos e tem uma extensão total, considerando todos os sub-sistemas e ramificações, de 21.000 Km

A etnia Han domina as províncias orientais, mas nas regiões “periféricas” existem minorias relevantes, apesar da “colonização” Han que nelas tem sido promovida há décadas. A vasta região autónoma da Mongólia Interior alberga 17% de mongóis; a ainda mais vasta região autónoma de Xinjiang (com duas vezes e meia a área de França) tem 45% de uigures, de crença islâmica, contra 40% de Han; a região autónoma do Tibete (país invadido e anexado pela China em 1951) alberga 90% de tibetanos, de crença budista. Partes distintas de Xinjiang chegaram, na primeira metade do século XX, a autonomizar-se efemeramente como repúblicas islâmicas, aproveitando o enfraquecimento do Estado central, a braços com invasões e guerras civis: em 1933-34 foi a República do Turquestão Ocidental e em 1944-46 a República do Turquestão Oriental. Os conflitos étnicos e o terrorismo islâmico, que, nos últimos anos, recebeu o apoio do Daesh e outras organizações jihadistas, têm mantido Xinjiang em estado de tensão.

Fundação da República do Turquestão Ocidental, a 12 de Novembro de 1933, em Kashgar

Mas se estas divisões são as que mais facilmente cativam a atenção dos media internacionais, a divisão mais ameaçadora para a estabilidade da sociedade chinesa diz respeito à desigualdade da distribuição de riqueza. Muito mudou na China desde o tempo de Mao Tse-Tung e, mesmo que Deng Xiaoping não tenha alguma vez proclamado que “enriquecer é glorioso”, como reza a lenda, muitos chineses têm vindo a tomar a sério esta exortação, de forma que o país é hoje o segundo do mundo em termos de número de milionários: 3.5 milhões (atrás dos 17.3 milhões dos EUA). Mas nem todo o crescimento económico da China foi canalizado para fabricar milionários, deu também origem a “uma classe média com cerca de 400 milhões de pessoas e retirou outras centenas de milhões da pobreza extrema” (Marshall).

Acontece é que, mesmo ao nível da classe média, os benefícios do crescimento económico não se repartiram equitativamente pelo país: concentraram-se nas zonas urbanas do litoral. E como na China não existe liberdade de movimentação de pessoas, devido ao sistema de registo hukou (cujos antecedentes são mais antigos do que a Grande Muralha), quem tenha o infortúnio de nascer uma zona rural pouco desenvolvida terá grandes dificuldades em sair dela e em libertar-se dos handicaps que essa “pertença” lhe traz. Como escreve, Marshall, “se a sua família estiver registada como agricultora numa região a 1600 Km a oeste de Xangai, as escolas a que terá acesso estarão bem abaixo dos padrões das de Xangai, e o leque de serviços sociais a que terá acesso será igualmente limitado”. As discrepâncias do investimento estatal entre regiões podem ser enormes e tendem a aumentar: no que diz respeito ao financiamento das escolas por aluno, o rácio entre Pequim e a província interior de Guizhou era de 12 em 1998 e subira para 15 em 2001. Guizhou tem o 3.º PIB per capita mais baixo das províncias chinesas e, face à educação inferior ministrada às suas crianças, é muito provável que assim se mantenha.

A China que ficou para trás: Bapa Dong, povoação na zona oriental da província de Guizhou

A aspiração das pessoas a melhorar a sua condição leva-as a emigrar do campo para as grandes cidades, mas aí convertem-se numa “subclasse urbana” sem direito a usufruir dos serviços providenciados aos “urbanitas legítimos”. E é claro que o crescimento económico chinês, embora impressionante, não é suficiente para que o Estado possa dar aos habitantes das zonas rurais ou à “subclasse urbana” as mesmas benesses que dá aos outros.

O milagre económico e a estabilidade social estão, pois, sujeitos a tremendas tensões, pelo que “as autoridades têm de manter o controlo sobre o coração da China, caso queiram manter o rumo da sua política económica e as regiões periféricas em xeque. A sua solução passa por controlar o fluxo de informação, por forma a prevenir a disseminação de ideias dissidentes e a consolidação da oposição. Têm primeiro de dividir para poderem unir […] Isto cria políticas contraditórias para suprimir informações ao mesmo tempo que é criada uma economia vibrante que se baseia cada vez mais na troca de dados por todo o país e com o mundo exterior” (Marshall).

A censura da Internet da China – com a eufemística designação oficial de “Escudo Dourado” – só não abrange as duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e veda ou limita seriamente o acesso não só aos websites mais óbvios, como a Amnistia Internacional e jornais e revistas ocidentais, como a entidades politicamente “neutras” (aos olhos ocidentais), como a Wikipedia, o Google Search, o Facebook, ou o Pornhub. Mas as barreiras à circulação de informação não se erguem apenas face ao exterior: o Estado também impõe barreiras internas, de forma a evitar que os chineses possam dar-se conta das assimetrias entre regiões ou que pessoas com ideias afins em lugares diferentes do país possam unir-se e organizar-se através da Internet. Como explica Rogier Creemers, um especialista na Internet chinesa citado por Marshall, “a táctica mais importante que o governo desenvolveu foi o impedimento de oposição organizada. Jamais permitirão que o interesse transversal se materialize. Acreditam que devem manter as pessoas divididas, para que não possam organizar-se em classes, geografia ou qualquer outra coisa”.

Os eventos dos últimos meses em Hong Kong, com manifestações que mobilizaram um milhão de pessoas (num território com 7.4 milhões de habitantes) e forçaram o governo local a retirar a proposta para uma nova lei de extradição, seriam impossíveis se Hong Kong estivesse sujeita às mesmas restrições de acesso à Internet.

Manifestação contra a lei da extradição, Hong Kong, Junho de 2019

Embora Marshall não o mencione, o controlo exercido pelo Estado chinês no mundo virtual não se fica pela censura da Internet, passa também pela criação de um totalitarismo cibernético, através de um sistema de escrutínio detalhado de todos os aspectos da vida de cada cidadão, associado a um sistema de pontuação que estabelecerá hierarquias sociais, com punições e recompensas associadas, em função do comportamento que aquele exiba. É um pesadelo totalitário que, quando estiver em pleno funcionamento, exercerá uma avassaladora pressão para o conformismo e a subserviência e terá uma omnipresença e uma eficácia que George Orwell não seria capaz de prever quando, em 1948, concebeu o Big Brother que tudo vê e ouve.

Um muro bonito e grande

Donald Trump tem-se obstinado, com uma sanha em que é possível adivinhar um desejo de vingança pessoal, em destruir muito do que Barack Obama criou ou promoveu nos seus mandatos como Presidente dos EUA, como seja o ObamaCare (oficialmente designado por Patient Protection and Affordable Care Act), o acordo nuclear com o Irão ou os acordos comerciais transpacíficos (TPP: Trans-Pacific Partnership) ou transatlânticos (TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership). Mas há um domínio em que Trump não se tem poupado a esforços para reforçar e estender um projecto a que Obama dera contributo não despiciendo: a criação de um muro na fronteira EUA-México.

Donald Trump após a assinatura da Ordem Executiva 13767, a 25 de Janeiro de 2017. Tinham passado apenas cinco dias sobre a sua tomada de posse e já Trump tomava medidas para concretizar a sua promessa de impermeabilizar a fronteira dos EUA com o México

Como Marshall assinala, “quando o presidente Obama chegou à Casa Branca, havia mais de 900 Km de barreira e ele continuou a construir – expandindo a cerca, em algumas regiões duplicando-a, e ocasionalmente até triplicando-a. Durante o seu mandato, manteve-se o fluxo constante de remoções forçadas de imigrantes ilegais e um aumento do número de pessoas impedidas de entrar nos EUA”, actos que estão em consonância com o seu discurso perante o Senado em 2006 em que afirmou que “os americanos estão certos ao exigirem uma melhor segurança fronteiriça e uma melhor aplicação das leis de imigração […] E antes de qualquer trabalhador convidado ser contratado, o trabalho deve ser disponibilizado aos americanos, com um salário decente e com benefícios”.

Unidade de engenharia naval americana ergue muro na fronteira México-EUA, Douglas, Arizona, 2009

Marshall faz questão de não tratar o assunto do muro na fronteira EUA-México – ou dos outros muros e divisões que aborda neste livro – num preto e branco simplista e tenta sempre mostrar as diferentes perspectivas com que um muro pode ser encarado. E, portanto, realça que as pessoas que votaram em Trump e aprovam a construção do muro não são necessariamente todas supremacistas brancos ou racistas: “A Grande Muralha da China almejava separar o mundo civilizado dos bárbaros; o muro de Trump almeja separar americanos de não-americanos. É o conceito de nação que une os americanos – e agora, para alguns deles, o muro de Trump significa a preservação e a inviolabilidade desse conceito”.

Patrulha no lado americano da fronteira México-EUA, Algodones Sand Dunes, Califórnia

Claro que quando se examina a questão mais de perto, esta aspiração começa a revelar as suas fraquezas e incongruências. Pode perguntar-se, para começar, o que há de tão nítido e inequívoco a separar americanos de não-americanos, quando os EUA foram fundados sobre a chacina, espoliação, opressão e guetização das populações indígenas americanas por imigrantes vindos de diversos pontos da Europa, da Itália à Irlanda, da Suécia à Rússia, num cadinho étnico a que foram adicionados, contra sua vontade, milhões de africanos vítimas do tráfico negreiro (ver Ainda há americanos na América? e Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?).

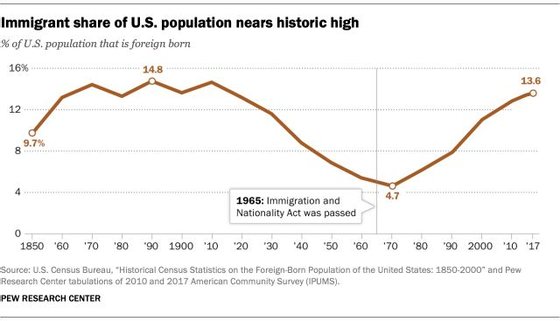

Percentagem da população dos EUA nascida no estrangeiro, 1850-2017

A sensação vivida por muitos americanos de que o país está hoje a ser assaltado por uma vaga de imigração sem precedentes não é comprovada pelos números: entre 1860 e 1910 os EUA passaram por um fenómeno similar – a diferença está na origem dos imigrantes, que, na viragem dos séculos XIX-XX, provinham essencialmente da Europa, e hoje vêm da América Latina e da Ásia, o que leva a presumir que as inquietações dos americanos perante os imigrantes que hoje assediam as suas fronteiras residirá no facto de não serem brancos.

O próprio Donald Trump é um americano “fresco”, já que todos os seus avós nasceram na Europa e a mãe, natural da Escócia, emigrou para os EUA com 17 anos, e mais “frescas” ainda são as senhoras com quem contraiu matrimónio: a actual esposa, Melania (Melanija Knauss), nasceu na Jugoslávia e a primeira esposa, Ivana (Ivana Zelničková), na Checoslováquia. Mas as reservas à imigração esbatem-se quando se trata de gente de pele clara.

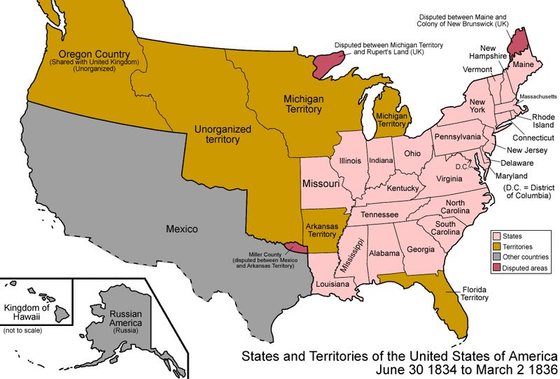

Mas não é só o povo americano a ter raízes superficiais, também boa parte do território dos EUA é “fresco” (pelo menos na perspectiva histórica portuguesa, habituados como estamos a fronteiras com 800 anos), nomeadamente o seu terço sudoeste, que foi subtraído ao México em meados do século XIX.

Os EUA em 1836: a região a cinzento fazia então parte do México

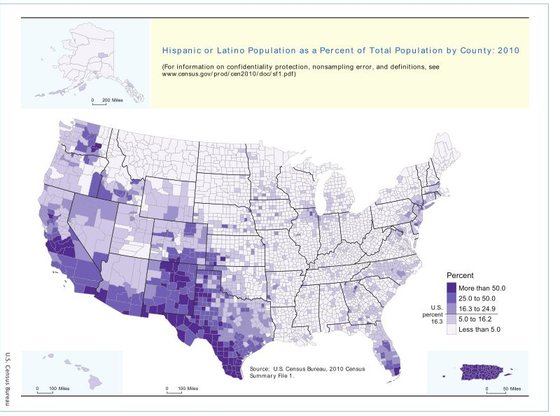

A imigração proveniente do México e de outros países sul-americanos tem vindo a contribuir para aumentar a proporção de hispânicos nos EUA em geral, mas, acima de tudo, no Sudoeste dos EUA e na Florida. Enquanto no conjunto dos EUA a percentagem de hispânicos é de 17%, no Nevada, Arizona, Colorado e Florida está compreendida entre 20 e 35% e na Califórnia, Novo México e Texas ultrapassa os 35%, com muitos condados nestes três últimos estados a registar mais de 50% de hispânicos. Dos vários grupos étnicos que constituem a população dos EUA, os hispânicos são os que estão a crescer mais rapidamente, estimando-se que, se a presente tendência se mantiver, a sua proporção na população atinja 29% em 2050.

Pode encarar-se esta “vaga hispânica” que tomou conta do Sudoeste dos EUA como uma “reparação”, pela via das migrações humanas e da demografia, do acto prepotente que foi a anexação destes territórios pelos EUA: os hispânicos estão apenas a reaver a terra que lhes pertencia (os nativos americanos que lá viviam terão certamente opinião diversa).

Percentagem de hispânicos na população dos EUA, de acordo com os censos de 2012: a intensidade da cor violeta é proporcional à representação hispânica

A maioria dos americanos de origem “caucasiana” não achará piada a esta perspectiva: entendem que os EUA têm raízes étnicas e valores socio-culturais essencialmente europeus e vêem-se na eminência de, em muitas regiões, se tornarem numa minoria, pelo que erguer o “muro grande e bonito” prometido por Trump parece ser a única forma de impedir a subversão da sua ideia de América. Mas até muitos negros e hispânicos temem que as novas vagas de imigrantes que entram pela fronteira sul sejam uma ameaça para os seus postos de trabalho ou, pelo menos, para a manutenção dos seus níveis remuneratórios – afinal de contas, 8% dos eleitores negros e 29% dos hispânicos votaram em Trump.

A Fortaleza Europa

Também nalgumas regiões da Europa, a população “original” sente que a chegada de grande quantidade de “estrangeiros” representa uma ameaça, real ou imaginária, para a identidade nacional e os valores que lhes estão tradicionalmente associados, para a segurança do seu posto de trabalho, para o acesso aos serviços públicos (saúde, educação) ou até para a segurança pública (por associação do terrorismo e da criminalidade a grupos específicos de imigrantes). Esta percepção é tanto mais aguda quanto mais diferenças houver entre as sociedades de acolhimento e os recém-chegados.

Claro que a realidade é mais complexa e os votos em favor da imposição de barreiras à imigração não podem ser lidos como sendo todos racistas, como atestam os resultados do referendo sobre o Brexit.

Luton, 50 Km a norte de Londres, é uma cidade cuja indústria entrou em declínio e está hoje entre as mais pobres e com mais desemprego do Reino Unido e onde os que se identificam como “britânicos brancos” são 45% da população e os muçulmanos – maioritariamente do Paquistão, Índia e Bangladesh – representam 25%. Em Luton, o voto em favor da saída da UE foi de 56%, superior à média do Reino Unido, que foi de 52%, o que significa que o receio do afluxo de mais imigrantes é transversal aos grupos étnicos. Na verdade, até são os que nasceram no Paquistão, Índia e Bangladesh e adquiriram entretanto nacionalidade britânica que mais têm a temer de novas vagas de imigrantes, pois costumam deter os trabalhos mais precários, mais mal pagos e menos qualificados, que são aqueles que tenderão a ser disputados pelos recém-chegados.

Mercado de rua frente à mesquita Masjid Noorul Islam, em Bradford, Reino Unido, 2015 (Foto: Nigel Roddis/Getty Images)

A percepção do número de imigrantes em cada país é, muitas vezes, bem superior ao seu número real e é particularmente exacerbada no que diz respeito aos imigrantes de confissão islâmica, por estes tenderem a concentrar-se nalgumas zonas urbanas – Marshall aponta que “20% de Estocolmo é muçulmano, 13% de Amesterdão, 15% de Bruxelas e 12% de Colónia” (outras estimativas apontam para 25% em Bruxelas) – e por o seu visual permitir identificá-los como “estrangeiros” mais facilmente no espaço público do que os imigrantes provenientes de outros países europeus.

Observa Marshall que é fácil “para muitas pessoas pensar, tendo em conta aquilo que vêem à volta no seu quotidiano, que o resto do seu país será semelhante”. A este fenómeno não escapam as próprias comunidades de imigrantes: um estudo realizado em 2016 citado por Marshall mostra que nos bairros de maioria muçulmana de Bradford – cidade britânica de meio milhão de habitantes em que os muçulmanos representam 25% da população e o punjabi e o urdu são as línguas mais faladas a seguir ao inglês – os muçulmanos estimavam “que o Reino Unido era bem mais de 50% muçulmano”.

A taxa de mudança também é relevante: sempre existiram pelo mundo fluxos migratórios, mas estes tendiam a processar-se com lentidão e havia mais tempo para os migrantes se irem integrando nas sociedades de acolhimento, enquanto no século XXI tudo acontece muito rapidamente e algumas regiões da Europa viram o número de “estrangeiros” aumentar significativamente numa década ou duas.

Mas nem sequer é preciso que um país tenha sido inundado por vagas de imigrantes do Paquistão, da Índia e do Bangladesh para que o sentimento anti-imigração fervilhe: na União Europeia, alguns dos países com populações e governos mais acérrimos na oposição à imigração e na aposta na construção de muros, são os que têm menor proporção de imigrantes, como é o caso do chamado Grupo de Visegrád, formado pela Polónia, República Checa, Eslováquia e Hungria – que, curiosamente, são quatro países de definição recente e que, até aos rearranjos fronteiriços, deportações em massa e limpezas étnicas no rescaldo da II Guerra Mundial, foram marcados por indefinição territorial e grande fluidez da composição étnica, mas que agora se imaginam como entidades etnicamente puras, perfeitamente delimitadas e imutáveis.

Apoiantes do partido Kotleba: Partido Popular A Nossa Eslováquia, de extrema-direita, em Bratislava, Eslováquia (Foto: VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images)

Ao contrário do que tem acontecido na maior parte da Europa, Portugal não tem assistido à ascensão de partidos populistas, com discurso anti-imigração e mensagens xenófobas. Acontece que a distinção maniqueísta e artificial que o populismo faz entre “nós” e “eles” comporta duas vertentes: uma é a que separa o “nós” do povo comum, visto como genuíno, trabalhador, honesto e sacrificado, do “eles” da elite governante, vista como mentirosa, desonesta, viscosa e corrupta. A outra é entre o “nós” dos cidadãos ancestrais do território, com o “eles” que vêm de outras paragens, com costumes, religiões e rituais que são vistos como uma ameaça não só aos postos de trabalho como aos valores tradicionais e à identidade nacional, e cuja contenção requer que sejam erguidos muros. Em Portugal, a primeira faceta do populismo está firmemente implantada, mas a segunda tem pouca expressão, não porque os portugueses sejam constitucionalmente menos xenófobos do que outros povos europeus mas porque a maior parte dos imigrantes que vivem em Portugal são oriundos do Brasil, dos PALOPs, da Ucrânia e da Roménia, pelo que não são suficientemente diferentes de “nós” para suscitar a rejeição ou serem vistos como um perigo.

Estados falhados e imigração

O que leva alguém a emigrar? No mundo cosmopolita e globalizado de hoje, de viagens rápidas, seguras e baratas e de comunicação instantânea e acessível, emigrar não é necessariamente uma decisão ponderosa e irreversível. Pode trocar-se Aveiro por Barcelona porque se teve uma boa proposta de emprego como designer gráfico numa revista, pode deixar-se uma carreira estagnada de arquitecto em Génova para abraçar um novo desafio num restaurante em Roterdão, uma finlandesa em programa Erasmus em Lisboa pode ser seduzida pelo clima ensolarado, pelas praias e pelo ritmo de vida mais relaxado de Portugal e deixar-se ficar por cá; um cipriota a fazer uma pós-graduação em Mainz pode apaixonar-se por uma “nativa” e fixar-se na Alemanha.

Mas uma coisa são as emigrações dos indivíduos, que são ditadas pelos mais variados estímulos e motivações e que, globalmente, não têm tendências e sentidos muito marcados, e outra é a emigração em massa ditada por imperativos económicos. No final de 2011, com as finanças portuguesas sob resgate, a troika instalada em Lisboa, a austeridade a apertar e o desemprego a aumentar, os governantes do país exprimiram, em várias ocasiões, a sua visão da emigração como algo de positivo – ou pelo menos, de não-negativo. O Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho aconselhou os professores desempregados a “olhar para todo o mercado de língua portuguesa e encontrar aí uma alternativa”; Alexandre Mestre, Secretário de Estado do Desporto, recomendou que, “se estamos no desemprego, temos de sair da zona de conforto e ir para além das nossas fronteiras”; o Ministro Adjunto Miguel Relvas proclamou que a emigração forçada pelo desemprego podia ser uma forma de “fortalecer a sua formação e conhecer outras realidades culturais, [o que é] extraordinariamente positivo”, que emigrar seria uma forma de “desafiar a ambição” e que a exportação de “cérebros” seria um dos grandes trunfos de Portugal, e elogiou a “juventude da mobilidade”, que, face à falta de emprego e perspectivas em Portugal, vai trabalhar para outros países sem levar consigo o fardo da “saudade”.

Aeroporto de Stansted, Reino Unido

Os discursos destes governantes revelam a absoluta incapacidade de compreender que a emigração em massa – e sobretudo a emigração em massa dos elementos mais dinâmicos e ambiciosos de um povo – é um sinal inequívoco do fracasso da sua governação – e das governações que a precederam, pois, por muito incompetente que se seja, quatro anos não bastam para explicar o fiasco de um país.

O mesmo pode dizer-se de outros fenómenos de emigração em massa: também as colunas de centro-americanos que serpenteiam lentamente em direcção à fronteira México-EUA são um atestado vivo da incompetência dos sucessivos governos dos seus países. A América Central e do Sul podem, todavia, invocar uma atenuante: parte da corrupção e ineficácia da sua governação resultou de um longo historial de ingerência pela parte do governo e das grandes empresas dos EUA na sua política e organização social, favorecendo a criação de Repúblicas das Bananas, ao serviço não do seu povo mas dos interesses norte-americanos (ver A história dos EUA enquanto polícia do mundo).

Também boa parte das colunas de gente que tenta penetrar na Fortaleza Europa pelo Mediterrâneo provém do que poderá ser designado, no sentido lato, como “estados falhados”, neste caso de África e dos países islâmicos que não foram contemplados na Grande Lotaria Geológica do petróleo. Um “estado falhado” é, no sentido estrito, um país em que o Estado é incapaz de assegurar os serviços públicos essenciais, não detém o monopólio do uso legítimo da força, não é um interlocutor credível no plano internacional e vê a sua legitimidade contestada por boa parte da população, mas o conceito comporta muitas nuances. Ainda assim, é indesmentível que boa parte de África, da América Central e do Médio Oriente correspondem a estados de natureza frágil ou muito frágil, o que encoraja as suas populações a demandar outras paragens.

Índice de fragilidade dos estados em 2015, de acordo com o Fund for Peace: sustentável (azul), estável (verde), a vigiar (amarelo), em perigo (laranja e vermelho)

Nem todos os deserdados de África têm a Europa como miragem, alguns encaminham-se antes para sul, em direcção ao país mais próspero do continente: a África do Sul. Esta figura num modesto 89.º lugar no ranking mundial de PIB per capita, mas como faz fronteira com dois dos países mais pobres do mundo, Moçambique (180.º PIB per capita) e Zimbabwe (158.º PIB per capita), vê-se forçada a erguer muros nas fronteiras com estes países.

Habitualmente, os muros são erguidos para manter à distância quem está do lado de fora, mas há uma notável excepção, que é tratada no capítulo 7 do livro de Marshall: a Cortina de Ferro foi erguida para impedir, não a entrada de estrangeiros mas a saída de nacionais, e é (era) um imponente testemunho, não da inépcia de um ou outro governo, mas do fiasco de todo um modelo socio-económico e de toda uma ideologia. A queda do Muro de Berlim, a 9 de Novembro de 1989, é usualmente vista como o fim do comunismo, quando, de facto, o comunismo reconheceu o seu fracasso a 13 de Agosto de 1961, quando o Governo da República Democrática Alemã deu início à construção do dito muro.

Refugiados e migrantes

Os migrantes são muitas vezes assimilados nos media, nos discursos políticos ou na linguagem corrente a refugiados. Mas se nos ativermos à definição de refugiado – uma pessoa deslocada que foi forçada a deixar o seu país, devido a catástrofes naturais, guerra ou perseguições com motivações políticas, étnicas ou religiosas, e que não pode regressar a ele em segurança – nem todos os migrantes se encontram nesta situação. O que não quer dizer que não corram risco de vida, devido aos meios ilegais e quase sempre periclitantes que empregam para tentar entrar na Europa ou nos EUA.

Migrantes recolhidos no Mediterrâneo, ao largo da costa líbia, 2017 (Foto: David Ramos/Getty Images)

Nestas situações, o mais elementar bom-senso e humanidade ditam que deverão ser resgatados sem hesitação. Mas uma vez salvos de se afogarem no mar ou de morrerem de frio num trilho de montanha ou de sede no deserto, como deverão ser tratados? Acolhê-los, integrá-los e conceder-lhes cidadania ou pô-los novamente do lado de lá da fronteira, ou até deportá-los de volta para o país de origem? Como poderá apurar-se se efectivamente são refugiados no sentido estrito do termo? Como saber se correrá risco a sua vida se forem devolvidos à procedência?

A verdade é que boa parte dos que tentam entrar nos EUA ou na Europa são migrantes económicos, que não são ameaçados por nenhum perigo dirigido especificamente contra eles – ainda que o nível geral de violência em alguns dos países de origem possa ser assustadoramente elevado pelos padrões dos países desenvolvidos – e “apenas” pretendem encontrar melhores perspectivas de vida.

Um refugiado no sentido estrito do termo dar-se-á por feliz se conseguir escapar do seu país, onde a sua vida corre perigo, para o país do lado. Mas a maior parte dos migrantes que tentam obter lugar na Europa e EUA atravessa muitos países entre o seu e o destino que fixou – não se detêm em nenhum deles porque também ali seriam indesejados mas, sobretudo, porque, mesmo que lhes permitissem ficar, esses países “intermédios” são pouco menos pobres, violentos, caóticos ou corruptos do que o seu e não lhes oferecem as perspectivas de vida com que sonham.

Na verdade, a maior parte dos migrantes vindos de África e do Médio Oriente que tentam entrar na Europa têm em mente destinos específicos. Não estão interessados em fixar-se nos países da Europa meridional, que até têm afinidades no clima e na paisagem com os seus países de origem, mas cujas oportunidades de emprego são menos atraentes e cuja rede de apoios sociais é menos generosa. E também não consideram a possibilidade de buscar refúgio nos abastados países islâmicos do Golfo Pérsico, onde não falta dinheiro nem espaço e que, pelo seu clima, religião, língua, cultura, hábitos alimentares e convenções sociais, seriam o destino natural para quem sai da Síria, do Paquistão ou do Afeganistão – porém, as prósperas monarquias do Golfo não estão receptivas a receber imigrantes (para lá da vasta população flutuante que lhes faz todo o trabalho pesado ou sujo, mas que não goza de direitos de cidadania e pode ser devolvida à origem a qualquer momento).

Não, os imigrantes vindos de África e do Médio Oriente pretendem estabelecer-se em países brumosos e gélidos, com línguas, hábitos e culturas completamente diversos dos seus, mas que oferecem perspectivas de realização material mais exuberantes. Quando estes imigrantes aceitam ser acolhidos em países da Europa meridional, fazem-no, muitas vezes, como expediente temporário para obter acesso ao espaço da União Europeia, e, assim que podem, retomam a marcha em direcção à Suécia, à Dinamarca e à Alemanha. Muitas vezes, estes migrantes são ainda mais afunilados nos seus objectivos: não lhes interessa a Suécia, a Dinamarca ou a Alemanha em abstracto, mas sim cidades específicas, ou até bairros específicos, em que já existem comunidades substanciais de conterrâneos seus, nalgumas das quais já estão instalados familiares ou amigos seus.

Mesquita em Malmö, Suécia. Malmö, a 3.ª cidade da Suécia em termos de população, é também a cidade sueca com maior proporção de residentes nascidos no estrangeiro (cerca de 30%) (Foto: BJORN LINDGREN/AFP/Getty Images)

Dá-se então um fenómeno de duplo feedback positivo: quanto mais imigrantes existem nestas cidades, mais forte é o poder de atracção que exercem sobre novas vagas de imigrantes. E quanto mais a comunidade imigrante aumenta, mais “estranhos em sua própria casa” se sentirão os habitantes “nativos”, o que poderá levar alguns a mudar-se para outro bairro ou para outra cidade. E quando a comunidade imigrante se torna suficientemente numerosa e os seus usos, tradições, práticas religiosas e visões do mundo são muito diversas daqueles em vigor nas sociedades de acolhimento – como é o caso dos migrantes islâmicos – pode acontecer que comecem a reclamar que seja a sociedade de acolhimento a moldar-se a eles, assegurando dietas halal nas cantinas escolares, piscinas públicas separadas (ou com horários distintos) para homens e mulheres, possibilidade de resolver alguns assuntos da comunidade de acordo, não com a lei do país, mas com a sharia, e demonstrando uma susceptibilidade exagerada à liberdade de expressão, sobretudo quando esta questiona ou satiriza o Islão, etc.

É natural que alguns dos “nativos”, mesmo que não sejam racistas ou xenófobos, comecem a ficar incomodados ou até alarmados por se verem sitiados na sua própria cidade e assistirem à conversão dos bairros onde nasceram e cresceram em Little Baghdads ou Little Peshawars.

Quando os partidos políticos “tradicionais” não acolhem estas inquietações, alguns sectores da população “nativa” tendem a voltar-se para os partidos nacionalistas, ao mesmo tempo que a boa vontade que a sociedade poderá ter manifestado inicialmente para acolher os imigrantes tende a erodir-se.

E quando os partidos políticos “tradicionais” vêem os votos a fugir para os partidos de extrema-direita nacionalista, sentem-se tentados, também eles, a adoptar um discurso anti-imigração, de forma a recuperar os seus eleitores. O inflamar do nacionalismo (que convirá não confundir com o patriotismo, já que, como disse Romain Garry, “o patriotismo é o amor aos nossos, o nacionalismo é o ódio aos outros”), a ascensão dos partidos de extrema-direita, a deslocação para a direita dos partidos conservadores, a disposição crescente de alguns eleitorados para aceitar viver numa “democracia iliberal” e as fracturas que se vão abrindo entre os países da União Europeia resultam, em boa parte, das tensões criadas pela crise migratória.

Manifestação com o mote “O futuro da Alemanha”, organizada pelo partido AfD (Alternative für Deutschland), Berlim, Maio 2018 (Foto: Carsten Koall/Getty Images)

A boa vontade e a realidade

Marshall conclui o capítulo sobre a Europa afirmando que “necessitamos de lidar com o islamismo radical, gerir a migração em massa e cuidar dos refugiados, mas de uma forma que não prejudique os nossos valores liberais e sistemas baseados em regras de direito”, mas não oferece qualquer pista sobre a forma de conciliar estes propósitos.

Só no derradeiro capítulo Marshall esboça uma linha de actuação: “Se não canalizarmos dinheiro para onde está a maioria das pessoas, muita gente tentará dirigir-se para onde há dinheiro. Num futuro mais imediato, os orçamentos de ajuda externa deveriam ser aumentados. No futuro próximo necessitaremos de uma versão do século XXI do Plano Marshall, para que os países em vias de desenvolvimento possam aproveitar as riquezas do grupo de nações do G20 numa redistribuição global da riqueza”. Mas nesta proposta, tal como na frase que encerra o livro – “embora presentemente o nacionalismo e as políticas de identidade estejam novamente em ascensão, existe o potencial para o arco da história tornar a virar-se para a união” – é difícil descortinar mais do que wishful thinking.

Quanto ao “Plano Marshall para o Século XXI”, este defronta-se com dois sérios problemas: o G20 nunca foi um todo coeso nem nunca visou o bem comum, mas agora, com Donald Trump a proclamar que a América está acima de tudo e a renegar o multilateralismo, Xi Jinping convertido em líder vitalício e semi-deus e decidido a tornar a China na potência mundial n.º 1, Vladimir Putin a decretar que o liberalismo se tornou obsoleto, a financiar a extrema-direita europeia e a promover activamente a manipulação de eleições noutros países através das redes sociais, o Reino Unido à deriva e com o lugar de timoneiro a ser disputado por um elenco inenarrável e a União Europeia minada por fracturas e infiltrada por Cavalos de Tróia cujo fito é fazê-la implodir, é muito duvidoso que seja capaz de empreender o complexo, dispendioso e demorado plano que Tim Marshall sugere.

Mas mesmo que o G20 fosse capaz de reunir fundos para tão ambiciosa tarefa, pode perguntar-se de que serviria derramar dinheiro sobre estados falhados – afinal de contas, o Iraque é um país mais dotado de recursos materiais do que a Dinamarca ou o Japão.

Mulheres numa lixeira, em busca de materiais para vender para reciclagem, Najaf, Iraque, 2019 (Foto: HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images)

Sem um controlo minucioso e enquadramentos estrito, a ajuda ao desenvolvimento tende a ser dissipada entre a consolidação da fortuna e influência das elites, a alimentação da burocracia criada para gerir os programas de desenvolvimento e as empresas dos países financiadores, sem promover as reformas pretendidas.

Também é difícil descortinar de onde soprará o vento que fará inverter a ascensão “do nacionalismo e das políticas de identidade”: em tempos, o impulso para erguer muros nascia da perspectiva que dividia o mundo entre “nós” e “eles”, que, por sua vez, resultava em grande parte da falta de conhecimento sobre “eles”. Mas hoje, após a globalização ter misturado etnias e culturas e toda a informação estar disponível à distância de um click de rato (excepto, claro, se se viver atrás da Grande Muralha Digital da China), em vez de se verem progressos na aceitação entre diferentes culturas, campeiam a ignorância, o preconceito e a disponibilidade para acreditar em todas as atoardas que circulam nas redes sociais sobre os “eles” que mais detestamos.

Portanto, se ler algures que o Governo de Viktor Orbán abriu um concurso internacional para a empreitada de desmantelamento da cerca na fronteira entre a Hungria e a Sérvia, é quase certo que se tratará de uma história congeminada por quatro jornalistas no final de um dia de trabalho improdutivo.