O pronunciamento militar de 25 de Abril de 1974 foi primordialmente motivado pela questão colonial. Embora seja frequentemente esquecido, o 25 de Abril de 1974 não foi uma revolução política, mas, sim, um pronunciamento militar semelhante a tantos outros que ocorreram na nossa história. A grande diferença entre o 25 de Abril e a maioria dos outros pronunciamentos e golpes militares é o resultado: um regime democrático, liberal e pluralista. Em geral, quando os militares se envolvem na política, a democracia não triunfa. Pelo contrário, os regimes autoritários são o resultado mais frequente. Naturalmente, o resultado positivo (e algo original) do 25A não foi imediato, evidente ou inevitável. A revolução, ou processo revolucionário, que se seguiu foi conturbada e diversos actores lutaram para que o seu fim fosse diferente. O papel proeminente e decisivo dos militares em toda a nossa democratização (nem sempre na direcção certa), que, aliás, só se dissipou completamente em 1982 com a extinção do Conselho da Revolução e a criação do Tribunal Constitucional, deve-se ao que apontei na primeira frase deste parágrafo. Os militares foram centrais no processo de democratização portuguesa porque foram os militares que se pronunciaram ao querer resolver a questão colonial.

Ao contrário do mito, não foram os opositores políticos, a ala liberal do regime, os estudantes revolucionários, os resistentes comunistas ou as hierarquias superiores do exército que “fizeram o 25 de Abril”. Todos estes grupos, em vários momentos nas décadas anteriores a 1974, protagonizaram momentos de oposição do antigo regime, mas as suas acções conseguiram, no máximo, erodir o regime, nunca chegando perto de colocar em risco a sua sobrevivência. Também é certo que todos estes grupos desempenharam acções e movimentos determinantes nos dois anos que se seguiram ao 25A. A enorme participação popular, que aderiu à ideia democrática, também não foi insignificante para o resultado final. No entanto, o que despoletou, de forma mais imediata, o pronunciamento militar do dia 25A, que veio a permitir e condicionar tudo o que se desenrolou depois, foi a questão colonial e a posição das camadas mais baixas das forças armadas em relação a essa questão.

Nos dois anos que se seguiram ao 25A, assistimos à tentativa de resolução simultânea de duas questões, e não de apenas uma: a questão nacional e a questão do regime político. Por um lado, resolver a questão nacional implicava decidir quem deve pertencer à comunidade nacional. Por outro lado, resolver a questão do regime significava responder à questão: como nos devemos organizar politicamente para tomar decisões colectivas? Entre 1974 e 1976, tornou-se claro que as duas questões estavam intimamente ligadas e apenas poderiam ser resolvidas simultaneamente. Foram os próprios militares, aliás, que decidiram ligar as duas questões. Vendo novamente a proclamação da Junta de Salvação Nacional, na madrugada de 26 de Abril de 1974, é possível relembrar que os dois principais compromissos e objectivos que esta coloca ao país são: “garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana, no seu todo pluricontinental” (a questão nacional, controversa dentro das próprias forças armadas) e proporcionar “a plena expressão de todas as correntes de opinião” de modo a ser possível “a livre eleição por sufrágio directo e universal de uma Assembleia Constituinte e de um Presidente da República” (a questão democrática).

Ao contrário dos mitos abstratos sobre a origem do Estado e da nação ser anterior à origem da forma de governo, a resolução da questão nacional e da questão democrática foi simultânea. Tal como em muitos outros países e contextos históricos, o processo de democratização em Portugal não resolveu definitivamente a questão nacional e a questão democrática. A vida democrática está permanentemente a alterar e negociar respostas políticas diversas a essas duas questões, que vão evoluindo conjuntamente. Sempre que discutimos leis da nacionalidade, leis de imigração, limites de idade ou de habilidade ao voto, a extensão de direitos políticos vários a determinados grupos (como as mulheres), a nossa inclusão num sistema político europeu multinacional, entre muitas outras coisas, estamos a renegociar a questão nacional e a questão democrática que nunca ficam permanentemente decididas e imutáveis. Os mitos abstratos sobre a origem do Estado e da democracia são isso mesmo: mitos.

Na verdade, todas as democracias têm fronteiras. Isto é, as democracias não têm apenas os limites e fronteiras geográficas dos países onde se desenrolam e onde as decisões e políticas públicas que saem das suas instituições podem ser aplicadas. As democracias – como todos os regimes – têm também fronteiras de cidadania política: uma distinção entre quem pode e quem não pode participar no processo democrático e nas decisões colectivas. De forma relacionada, mas não totalmente equivalente, também existem fronteiras no acesso ao Estado de Direito. Naturalmente, em geral, as fronteiras de cidadania de um regime democrático são muito mais largas do que as fronteiras de cidadania de qualquer regime autoritário. Um regime democrático caracteriza-se precisamente pela igualdade política de direitos e de participação dos cidadãos dessa mesma democracia. No entanto, seria uma cegueira achar que, como tal, as democracias não têm fronteiras de inclusão e de exclusão como os outros regimes. Em todas democracias avançadas, há regras muito claras sobre quem pode participar no processo político e sobre quem tem acesso ao Estado de direito. Essas fronteiras podem ser de residência legal, de sangue, de nascimento, de cidadania, de idade, de habilidade mental/física, entre muitas outras. Na verdade, num conceito muito original, a professora de teoria política Elizabeth Cohen argumenta que, nos nossos regimes democráticos, existe também todo um grupo de pessoas que tem uma “semi-cidadania”. A cidadania e os direitos e deveres que esta exige são um contínuo (não uma coisa binária). Há muita gente que vive nas nossas sociedades que não tem todos os direitos de cidadania, mas tem alguns. Prestar atenção às várias combinações de direitos que tornam muitos daqueles que são directamente afectados pelas decisões políticas apenas “semi-cidadãos” é absolutamente essencial se queremos ser rigorosos.

Entre 1974 e 1976 foram decididas as fronteiras da nossa democracia, quer as fronteiras geográficas, quer as fronteiras de cidadania. Ao escolherem o pronunciamento militar a 25 de Abril de 1974, grande parte dos capitães de Abril escolheu que não valia a pena continuar uma guerra para preservar um império. Ao querer resolver também a questão democrática, a maioria dos intervenientes políticos não quis habitar numa democracia onde todos os cidadãos portugueses – europeus e africanos – tivessem exacta igualdade de direitos políticos. Claro que grande parte do ex-cidadãos africanos do império português queria, com toda a legitimidade, a sua própria nação e independência política. Sabemos também que os processos de descolonização, tais como os de colonização que lhes antecederam, não são independentes de outros fenómenos internacionais a acontecer simultaneamente à época, como tão bem explicam Miguel Bandeira Jerónimo, José Pedro Monteiro e Ricardo Soares de Oliveira nos seus capítulos do recém-publicado “O Essencial da Política Portuguesa”. No entanto, parece-me seguro afirmar que os políticos e o povo português não quiseram pertencer a uma democracia cujas fronteiras – geográficas e de cidadania – incluíssem as ex-colónias em plena igualdade de direitos.

Tal é visível na questão dos retornados, tão bem analisada por Cristoph Kalter, no seu recente livro “Postcolonial People: The Return from Africa and the Remaking of Portugal” (Cambridge University Press, 2022). Todos sabemos que centenas de milhares de portugueses regressaram das ex-colónias entre 1974 e 75. Mas quem teve o direito a ser retornado? Apesar de todos os habitantes das ex-colónias terem sido cidadãos portugueses – de um Portugal pluricontinental – até ao dia 24 de Abril de 1974, como reafirmava continuadamente a propaganda, o discurso e as decisões políticas do então governo português, nem todos ficaram incluídos na nação. Todos eles puderam escolher regressar? Não. A vasta maioria dos retornados tinham ascendência branca europeia (ou, excepcionalmente, goesa). Como argumenta Kalter, não foi por acaso que a lei que redefiniu as regras da nacionalidade portuguesa foi aprovada a 24 de Junho de 1975, cerca de doze semanas depois do decreto-lei que aprovou a criação do Instituto de Apoio ao Retornado Nacional a 31 de Março de 1975. A nacionalidade foi redefinida ao mesmo tempo que o processo de descolonização e o “retorno” acontecia, simultaneamente a todo o processo de democratização.

A lei da nacionalidade de 1975 retirou a cidadania portuguesa a milhares de cidadãos portugueses de ascendência africana, ao redefinir a nacionalidade baseada no critério ius sanguinis (quem tinha ascendência ou casamento com portugueses nascidos na Europa), substituindo o critério ius soli que havia sido a norma em Portugal nos anteriores 100 anos. Evidentemente, de 1962 até 1974, apesar brancos e negros serem considerados cidadãos portugueses em igualdade de jure, na prática os seus reais direitos de cidadania eram muito diferentes. Mas a legitimidade da lei de 1975 – ao impedir todos aqueles que eram cidadãos portugueses a 24 de Abril de 1974 de escolher a que nação queriam pertencer – é uma questão de ética e política que podemos discutir. Poder-se-á argumentar que era a única saída possível ou até que seguiu decisões tomadas por outros impérios coloniais europeus. No entanto, a decisão teve consequências directas para os direitos dos imigrantes provenientes das ex-colónias e não deve ser apagada dos debates públicos ou históricos. António de Almeida Santos, o principal responsável pela autoria da Lei da Nacionalidade, mais tarde, admitiu que tal decisão foi tomada para “prevenir que todos viessem”, conscientemente impedindo ex-combatentes africanos, que haviam lutado pelo lado português, de manter a nacionalidade portuguesa. Referiu ainda o precedente britânico, apelidando-o de demasiado “relaxado” e tendo “tornado Londres na capital mais Indiana da Europa”. Em 1977, um relatório assinado por PS, PSD, PCP e CDS referia que muitos Africanos apenas quereriam a nacionalidade portuguesa “por razões oportunistas” e que não se “sentiam intimamente portugueses”. Estas declarações referem-se, naturalmente, aos cidadãos negros que eram portugueses a 24 de Abril e foram impedidos de retornar. Os brancos, por seu lado, eram “realmente portugueses” e puderam regressar e reintegrar-se com o auxílio do Estado Português.

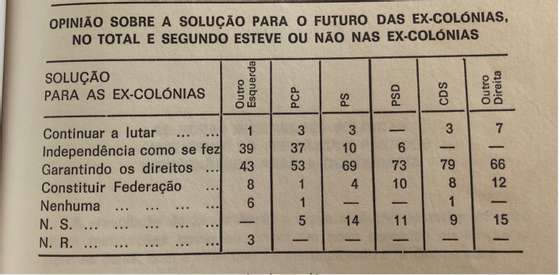

Para além das elites políticas que assinaram a lei da nacionalidade, os (parcos) dados que temos indicam que a generalidade do povo português tinha a mesma opinião, não acreditando verdadeiramente numa “nação pluricontinental”. Em Março de 1978, num inquérito realizado por Mário Bacalhau (um dos pioneiros dos inquéritos sociológicos em Portugal) e Thomas Bruneau, questionava os inquiridos sobre a sua “opinião sobre a solução para o futuro das ex-colónias”. A vasta maioria dos cidadãos portugueses escolheu as opções “Portugal devia ter dado a independência tal como fez” e “Portugal devia ter dado a independência garantindo os direitos dos portugueses lá radicados.” (note-se que estes “portugueses” são, na maioria das mentes portuguesas, os portugueses brancos/ascendência europeia, revelando que nunca consideraram os cidadãos portugueses africanos iguais a nós). Apenas uma ínfima proporção de portugueses (cerca de 3-4%) preferia ter continuado as guerras coloniais, para manter as colónias. Já uma proporção muito pequena (menos de 10%) queria ter constituído uma federação, presumivelmente a única tipologia política que teria permitido a manutenção de uma nação pluricontinental democrática e dando direitos iguais a todos (embora nenhum império colonial tivesse conseguido tornar-se uma federação deste tipo aquando da sua dissolução).

[Fonte: fotografias de Pedro Magalhães]

Com o processo iniciado a 25 de Abril de 1974, escolhemos colectivamente um regime de democracia representativa liberal, mas também escolhemos as fronteiras da nossa nação. Por isso, penso que devemos aproveitar esta data não só para pensar e celebrar o regime político que habitamos, mas também para analisar e reflectir sobre as fronteiras de cidadania que definimos no processo de democratização e ao longo dos últimos 50 anos. E também sobre que fronteiras de cidadania queremos para a nossa democracia no futuro. Porque, ao contrário dos mitos, a nação não vem de um momento primordial a que se seguiu a democratização e o governo. Ambas – nação e democracia — são sim construídas simultânea e permanentemente num processo que nunca acaba definitivamente.