Estranha Páscoa, esta, marcada por uma clausura mais ou menos forçada, mais ou menos voluntária, inspirada por um certo sentido comunitário e de destino comum mas também por algum medo, no meio da incerteza quanto às razões fundas e ao futuro de tudo isto.

Na televisão, as ruas desertas das belíssimas cidades mártires do norte de Itália lembram-me as piazzas metaphisicas de Giorgio De Chirico, vazias, com estátuas, ou só com dois ou três figurantes que lá estão como estátuas. Há até um Palazzo Ducale, mas as pessoas desapareceram. Outro metafísico, Carlo Carrá, vai pelo mesmo caminho mas, ou pelas paisagens marinhas ou por algumas variantes melancólicas no traço e na cor, escapa à ideia radical de um mundo museológico, depurado, abandonado, exposto em toda a sua intensa nudez; um mundo como o mundo de De Chirico.

De Cherico, Piazza d’Italia, 1913

Edward Hopper faz quase o mesmo. As suas paisagens urbanas, da idade industrial, podem ser muito americanas mas o seu classicismo esotérico é o de De Chirico. Hooper tem uma série de quadros da natureza, mas também esses são cénicos e a natureza que pinta é quase uma ‘natureza sem gente’, o cenário primordial que Pessoa escolhe para Caeiro. E a ‘casa no cimo de um outeiro’ onde vive o Mestre do ‘drama em gente’ de Pessoa é, nas marinhas de Hopper, um farol na solidão da paisagem.

Edward Hopper, Nightawks, 1942

As pessoas que povoam as suas cidades – abandonadas, como as cidades dos westerns quando alguma coisa má, deste ou do outro mundo, as desertifica ou depois de rodada a fita – são como faróis: figurantes em quarentena, sinais intensos de uma vida interior exposta e vedada num cenário a que a ‘saída de cena de quem não é de cena’ confere um carácter surreal. Nas suas séries sobre o tema ‘solidão’, casais ou homens e mulheres sós, jantam, leem, ou calam-se em escritórios nova-iorquinos, em varandas e alpendres, em dinners, bombas de gasolina ou comboios.

Todos estes quadros me lembram as nossas cidades de quarentena, as ruas da Europa despovoada, e até da América, agora em lockdown (como se faz lockdown em Brooklyn, com mais de dois milhões e meio de pessoas em 180 km2?).

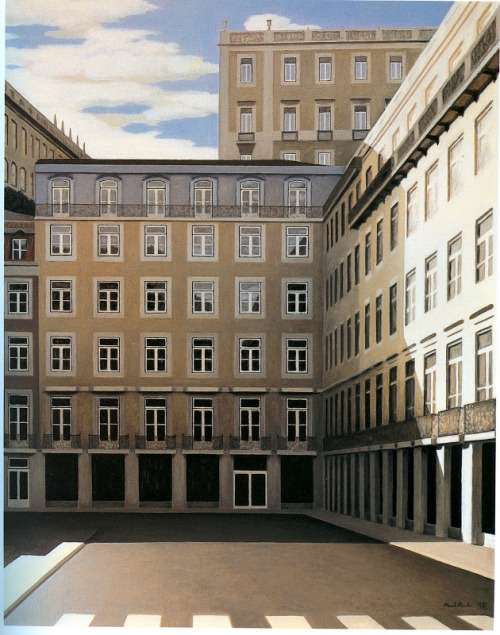

Há também algo dessa arte metafísica nalguns quadros de Manuel Amado. José Cardoso Pires descreve o seu mundo citadino, também deserto de personagens, como um cenário a que só a luz e ‘a discretíssima insinuação de poesia e de segredo que por lá paira’ dão vida. A luz e a solidão evocativa das praias de Amado, só com sol, areia, barracas, toldos, também lembram algum Hopper.

Manuel Amado, Praça do Município, 1997

As epidemias e o mundo em quarentena despovoam-nos o exterior, atiram-nos forçada e forçosamente para o interior e mudam a percepção do mundo. Como a Peste Negra mudou, na Europa, a percepção e representação da morte. Em Giotto, ou mesmo em Masaccio (que já é pós Peste Negra), as representações da morte ainda são frescos ou quadros da paixão de Cristo ou do martírio dos Santos. Mas depois da peste, a Morte torna-se uma imagem familiar na pintura europeia com direito a imagem própria, passa a morte-esqueleto, ou só caveira, ora zombeteira ora assustadora. Aparecem até danças macabras (totentanz), com a morte levando docilmente ou à força mulheres e homens vivos. Há um fresco anónimo do cemitério dos Santos-Inocentes, em Paris, dos princípios do século XV, com essa morte personificada; depois, multiplicam-se as representações, agressivas, brutais, que culminam nos princípios do século XVI com as gravuras de Dürer e de Holbein e depois de Brueguel, o Velho, (que tem mesmo um “Triunfo da Morte”) e de Jerónimo Bosch, com as suas séries de demónios, monstros e a morte, visível ou invisível, pairando sobre paisagens de fogo ou desolação.

A Peste Negra e as suas recorrências permanentes na Europa – coincidindo com a Guerra dos Cem Anos, as Guerras Religiosas, a Guerra dos Trinta Anos, e com as carestias e fomes – geraram um mundo incerto, de que Deus parecia ter-se esquecido, um mundo com Cismas e Papas pouco Santos na Roma dos Bórgias, e os cardeais simoníacos que escandalizaram Lutero e quebraram a unidade do cristianismo no Ocidente.

À estética espiritual paleo-naïf e devota de Giotto e dos frescos de Masaccio sucede a estética quase pós-moderna de Bosch, que tem quadros que podiam ilustrar distopias de terror ou ficção científica.

Mas nem todos, então, são assim. Nesse mesmo século XVI, um contemporâneo Bosch e de Brueguel, o Velho, Jacopo Robusti, mais conhecido por Tintoretto, pinta uma série de grandes telas, para a Scuola Grande di San Rocco. S. Roque era o santo advogado da peste e Tintoretto, com um extraordinário detalhe e realismo, retrata-o a cuidar e a curar os infectados com a peste bubónica. Tal como, século e meio depois, na peste de Marselha, Nicolas André Monsiau pinta a visita do bispo, Monsenhor Belsunce, aos pestíferos.

Edward Hopper, City Roofs, 1932

Esta ‘peste asiática’ que nos caiu em cima, faz-nos viver diferentemente estes dias de Quaresma. Não deixo de estranhar as igrejas fechadas, até porque pertenço ao “grupo de risco” que, na Sexta-feira Santa, ainda ia visitar o Senhor Morto num número ímpar de igrejas. Fazia essa romaria no Porto com a minha Mãe. E no Domingo, vinha o Compasso, com o Pároco, visitar as casas dos que o recebíamos, pondo flores à porta, que era quase toda a gente. E durante muitos anos, com toda a família, rezávamos a Via-Sacra, precisamente hoje, Sexta-Feira Santa. Vejo agora a Missa pela televisão, com algumas dúvidas se hei-de seguir o ritual de pé, sentado ou ajoelhado, dúvidas que vou resolvendo pragmaticamente, à falta de indicação do “ordinário do lugar”.

Neste dia em que Cristo está no túmulo e que nos parece que il mondo va da se e de mal a pior, não resisto a comparar o choque de muitos crentes – cristãos, muçulmanos, judeus – perante a misteriosa aparição de um vírus invisível e dissimulado, que mata os velhos e os já enfermos; um vírus segregacionista que mais parece saído das mãos dos planeadores secretos de uma utopia eugenista, do que de uma sociedade acompanhada por um Deus omnipotente, sábio, justo, bom.

É o problema do Mal, do livre arbítrio, o mistério dos males que não separam o trigo do joio e recaem, como que arbitrariamente, sobre tudo e todos, os males que atormentam o justo Job, que não desiste mesmo perante o que é para ele o pior dos males: um Deus que, aparentemente, o não ouve e os permite.

As religiões do Livro, olham as pestes e pragas de forma próxima.

No Livro do Êxodo, Deus promete aos filhos de Israel que não mandará sobre eles as pragas com que castigou os egípcios. Mas a única resposta quando a peste vem é pedir-Lhe o Seu perdão e a Sua misericórdia.

Já o profeta Maomé aconselhava: ‘Se souberes de um surto de peste num lugar, não vás lá; mas se a peste chegar a um lugar onde estás, não o deixes.’ E mais, que aqueles que tinham doenças contagiosas deviam ficar longe daqueles que estavam com saúde. Também em vários hadiths (na tradição islâmica, ditos ou frases atribuídas ao Profeta) figuram várias regras e práticas bem actuais: ‘A limpeza faz parte da fé’; ‘Lava as tuas mãos depois de acordar: não sabes onde as tuas mãos andaram enquanto dormias’; ‘As bênçãos da refeição estão em lavar as mãos antes e depois de comer’. E, pelos vistos, o Profeta aconselhava os crentes a terem fé, também, na ciência e nos especialistas: ‘Usa o tratamento médico, pois Deus não criou nenhuma doença sem indicar um remédio para ela, com excepção de uma doença – a velhice’.

E nós, cristãos? A herança judaico-cristã fala-nos de punição e expiação, da cólera e da misericórdia de Deus. Depois temos ua revelação de um Deus que é Amor, mas não deixamos de ter a visão de João e as palavras do próprio Cristo sobre as ‘assustadoras’ coisas que hão-de acontecer antes da Sua vinda gloriosa. E há um sentido implícito do mistério de tudo isto, do sentido comunitário da salvação, das almas que se elevam e que elevam o mundo e de um mal que também tem uma dimensão colectiva e que às vezes fica à solta e se torna contagioso, transformando as novas cidades da Pandemia em cidades fantasmas, metafísicas, vazias.

Lisboa teve pestes recorrentes, desde os tempos da Peste Negra até à pneumónica, há 100 anos, e os nossos antepassados cristãos tiveram a mesma perplexidade perante o significado transcendente do que lhes acontecia. Uns confiaram até ao fim, outros duvidaram, outros desesperaram.

Hoje, com a descristianização da Europa Ocidental e a transferência da Fé em Deus para a fé na Ciência, na Tecnologia, na Humanidade, e nas muitas organizações com iniciais pomposas que cuidam de nós, dizem que as coisas mudaram muito. Mas seremos assim tão diferentes dos atenienses de Tucídides, dos bizantinos da Praga de Justiniano, dos florentinos de Boccacio, dos ingleses da Grande Peste de Londres, dos moribundos da Gripe Espanhola, dos atingidos pelo Ébola ou pela Sida, na nossa impotência e perplexidade, na nossa acção ou inacção, na nossa esperança ou desesperança perante um mal de que não conhecemos bem os contornos nem os caminhos?

É Sexta-Feira Santa. Jesus morre às mãos dos homens. Os discípulos sentem-se abandonados ao mundo e aos males do mundo. Faltam dois dias para que encontrem o sepulcro vazio, como as ruas das nossas cidades. Promessa de vida nova.